|

|

Kulturweb |

|

|

Wilhelm Busch im Schloss Oberhausen |

|

Duisburg, 27. Dezember 2007

- "Unsere moderne Bilderwelt hat niemand so stark geprägt wie Wilhelm

Busch. Er vor allem war es, der mit seinen legendären Bildergeschichten

von Max und Moritz, der frommen Helene, Plisch und Plum, Hans Huckebein

und Fips dem Affen u. a. den Bilder das Laufen lehrte. Was uns bis heute

an den Comics `Little Nemo' von Winsor McCay, den frühen Disneyfilmen `Silly

Symphonies' und den Slapsticks von Charly Chaplin fasziniert - erfunden

hat diese gewegte Bilderwelt vor allem Wilhelm Busch. Er erzählte uns

seine Geschichten nicht mehr - wie die Künstler vor ihm - in einem Bild,

sondern in einer Abfolge von Bildern, deren furiose Dramaturgie den

Betrachter geradezu suggestiv in das Geschehen hineinzieht. Ständig

wechseln Blickpunkt und Perspektive, Totale und Nahsicht,

Detailbesessenheit und die Gewalt dynamischer Linienführung So ist die Ausstellung `Herzenspein und Nasenschmerz' eine kleine Geschichte darüber, wie die Bilder laufen lernten, aber auch darüber, wie der lustvoll zerstörerische Geist der Karikatur in unsere alltägliche Bilderwelt eingedrungen ist. Neben den 100 Gemälden und Bildergeschichten Wilhelm Buschs, die den Mittelpunkt der Ausstellung bilden, kann sich der Besucher ergötzen an 80 Meisterwerken der Karikatur von Callot, Carracci, Gillray, Rowlandson, Hogarth, Grandville, Toepffer, Dirks, McCay, Disney, Heine, Flora, Pericoli, Deix, Searle, Sempé, Topor und Ungerer. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Wilhelm Busch Museum Hannover, aus dessen kostbaren Sammlungen die meisten Werke der Ausstellugn stammen. Das Schöne und das Häßliche, das Ideale und das Lächerliche - aus diesen Gegenstätzen schöpft die Karikatur. Um 1490 hatte Leonardo da Vinci den Vitruvianischen Menschen nach dem Vorbild der Antike gezeichnet. Dessen Harmonie und ideale Proportionen wurden zum Maß der akademischen Kunst wie auch zur Zielscheibe der Karikaturisten. Wenn Ideal und Wirklichkeit nicht übereinstimmen, dann reizt es zur Karikatur. Von den grotesken Zeichnungen eines Annibale Carraci aus dem 16. Jahrhundert bis zu den politischen Fotomontagen von John Heartfield entstanden immer neue Bilder einer verformten, verzerrten und verballhornten Welt. William Hogarth schuf 1745 seine `Charaktere und Karikaturen' im bewußten Gegensatz zum idealisierten Portrait, wobei die Fülle unterschiedlichster Köpfe zeigt: Die Schönheit hat nur 1 Maß, das Individuelle aber 1000. Ein beliebtes Thema der Karikatur ist der Geschlechterkampf, der stets als `Kampf um die Hose' daherkommt. Wachsen Frauen Männern über den Kopf, dann werden sie als zänkisch und verbissen, wollüstig oder gar gefährlich dargestellt. William Hogarth war der erste professionelle Karikaturist. Von Beginn an sind seine `comic histories' in England als satirische Sittenblätter für den öffentlichen Markt bestimmt. Verkauft wurden sie in eigenen Printshops, wie es 1808 auch James Gillray zeigt. Um das Auge der Passanten zu fesseln, sind die Bilder in einer lauten, kontrastreichen und plakativen Formensprache gestaltet. Es ist das Zeitalter der Industrialisierung, das im 19. Jahrhundert alles in Bewegung setzt: Auch vom Kinematographen bis zum Figurenkreisel werden alle Arten von Erfindungen und Apparaten populär, in denen sich Bilder zu bewegen scheinen. 1844 zeichnet der französische Karikaturist Grandville seinen Bildroman `Un Autre monde' ("Eine andere Welt"). Hier bleibt nichts mehr, wie es war, und im Strudel der Bewegung wandelt sich die Tänzerin zur Garnspule," beschreibt sich die Ausstellung in einem Flyer selbst. Es ist der Samstag vor Weihnachten, als ich die Ausstellung, die noch bis zum 24. 2. 2008 läuft, im Oberhausener Schloß besuche. 6,50 Euro Eintritt scheinen auf den ersten Blick doch sehr üppig, sprich teuer zu sein. Doch je länger man in der Ausstellung bleibt und sich die ausgestellten Karikaturen und Videoproduktionen anschaut, verfliegt dieser Gedanke sehr schnell. Sehr viel zeichnerische Qualität, aber auch jede Menge (beißenden) Humor und kindliche (?) Freude bekommt man als Besucher hier zu sehen. Mit viel Spott nehmen Zeichner wie Wilhelm Busch, aber auch moderne Klassiker wie Tomi Ungerer und Jacques Sempé ihre Mitmenschen auf`s Korn. Ob sich der Betrachter, vor allem aber die BEtrachterin, hier selbst wiedererkennt, liegt natürlich im Auge des Betrachters. Einen Besuch lohnt die Ausstellung aber auf jeden Fall. |

|

Alle Jahre wieder - Weihnachtliche Motive in der Kunst Mit Friederike Winkler-Rufenach |

|

Duisburg, 19. Dezember

2007 - Familienführung, Sonntag, 23. Dezember, 11.30 Uhr Eintritt: EUR 6

/ 3 "Die schnelle Weihnacht" - so heißt ein Detail im großen

"Märchenrelief" von Jean Tinguely. Was das weihnachtliche Thema neben

Plastikente, Frosch und Zwerg zu suchen hat, könnte sich bei der Führung

von Friederike Winkler-Rufenach klären lassen. Auch die Frage, ob sich

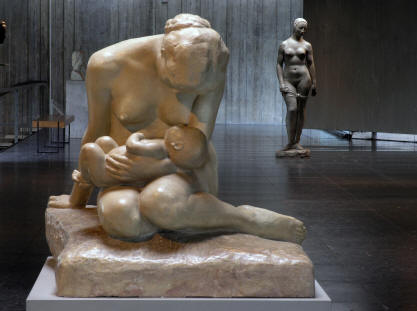

unter den verschiedenen Mutter-Kind-Darstellungen des Lehmbruck Museums,

seien es Plastiken von Wilhelm Lehmbruck, Käthe Kollwitz oder Niki de

Saint Phalle, eine Darstellung oder zumindest Andeutung von Maria mit

dem Christus-Kinde versteckt, soll untersucht werden. Im abschließenden

praktischen Teil können sich inspirierte Mütter, Väter oder Kinder

selbst mit einer kleinen Variation à la Tinguely beschäftigen.

Vielleicht eignet sich das Ergebnis ja sogar als Weihnachtsgeschenk. Für alle diejenigen, die während der Weihnachtszeit noch ein wenig Ablenkung vom Weihnachtstrubel suchen, sind die Feiertagsöffnungszeiten des Lehmbruck Museums hier noch einmal zusammengefasst: Montag, 24. Dezember, Heiligabend, geschlossen Dienstag, 25. Dezember, 1. Weihnachtstag, geschlossen Mittwoch, 26. Dezember, 2. Weihnachtstag, von 11 - 17 Uhr geöffnet Montag, 31. Dezember, Silvester, geschlossen Dienstag, 1. Januar, Neujahr, geschlossen Wir freuen uns auf das neue Ausstellungsjahr 2008 mit folgenden Ausstellungen: Rachel Whiteread August Seeling-Preisträgerin 2007 des Freundeskreises Wilhelm Lehmbruck Museum  e.V.

Laufzeit: bis 13. Januar 2008 e.V.

Laufzeit: bis 13. Januar 2008Wilhelm Lehmbruck im Licht der Fotografie Laufzeit: bis 20. Januar 2008 Fritz Wotruba (1907-1975) Zeichnungen und Steine. Zum 100. Geburtstag des Künstlers. Laufzeit: 12. Februar - 4. Mai 2008 Druck machen! Drucktechniken und grafische Kunst verstehen und selber machen (I) Laufzeit: bis 4. Mai 2008 Wilhelm Lehmbruck, Mutter und Kind, 1907, Gipsguss, gelbliche Gusshaut, Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum, Foto: W.J. Hannappel |

|

museum kunst palast und die

Spitzenwerke der französischen und russischen Moderne |

|

Duisburg, 14. Dezember 2007

- Es ist eine einzigartige Zusammenschau von Spitzenwerken der

französischen und russischen Moderne, die das museum kunst palast unter

dem Titel BONJOUR RUSSLAND im Herbst 2007 in Düsseldorf präsentiert. Für

die von Sir Norman Rosenthal, Royal Academy of Arts, kuratierte

Ausstellung reist ein spektakulärer Kunstschatz mit mehr als 120

Meisterwerken aus dem Bestand der vier bedeutendsten russischen Museen -

der Staatlichen Eremitage und dem Staatlichen Russischen Museum in St.

Petersburg sowie dem Staatlichen Puschkin - Museum und der Staatlichen

Tretjakow - Galerie in Moskau - erstmals gemeinsam nach Deutschland. Als Hauptsponsor sowie als Unternehmen mit langjährigen Beziehungen zu Rußland hat E.ON wesentlich zum Gelingen dieser Ausstellung beigetragen. Die Ausstellung ist in der noch jungen Geschichte des museum kunst palast bereits die 12. Ausstellung, die von der E.ON AG im Rahmen ihrer Public Private Partnership mit der Stadt Düsseldorf gesponsert wird. Die in Deutschland nur exklusiv in Düsseldorf gezeigte Schau "Bonjour Rußland" widmet sich mit konzentriertem Blick auf die Jahre 1870 bis 1925 den Parallelen, den gegenseitigen Beeinflussungen, aber auch den unterschiedlichen Wegen der modernen russischen und französischen Kunstenwicklung. Das Spektrum der ausgestellten Werke reicht vom russischen Realismus eines Ilja Repin über den Impressionismus, Cézannismus, Fauvismus, Neoprimitivismus, Kubo - Futorismus bis zum Suprematismus von Malewitsch. Die wichtigsten Pioniere der modernen französischen und russischen Malerei werden mit bedeutenden Schlüsselwerken wie dem "Bildnis der Schauspielerin Jeanne Samary" von Renoir, "Mont Sainte - Victoire" von Cézanne, "Portrait Dr. Rey" von van Gogh, "Ihr Name ist Vairaumati" von Gauguin, "Gitarre und Violine" bzw. "Baden" von Picasso, "Jude in Rot" von Chagall, "Komposition Nr. 7" von Kandinsky, "Weibliches Modell" von Tatlin und dem Triptychon von "Schwarzes Kreuz, Schwarzer Kreis und Schwarzes Quadrat" von Malewitsch präsentiert. Das Russische Staatsmuseum in St. Petersburg 1895 von Zar Nikolaus II zum Gedenken an seinen Vater Alexander III gegründet, beherbergt in seinen umfassenden Sammlungen die Geschichte der russischen Kunst von mittelalterlichen Ikonen bis zur Avantgarde. Zum Bestand der Tretjakow - Galerie in Moskau gehört eine umfangreiche Kollektion russischer Kunst, mit besonderem Schwerpunkt auf Gemälden der Realisten des 19. Jahrhunderts im Umfeld der Künstlergruppe "Die Wanderer" sowie auf Proträts von Persönlichkeiten aus der Welt der russischen Kultur und Kunst, die der wohlhabende Händler und Textilfabrikant Pawel Tretjakow zusammenstellte. Seine Sammlung wurde zusammen mit der seines Bruders Sergei Tretjakow im Jahre 1892 der Stadt Moskau vermacht. Eine Bereicherung der Sammlungen im Bereich der modernen Kunst erlangten die Eremitage in St. Petersburg und das Puschkin - Museum in Moskau durch die erstklassigen Werke impressionistischer Malerei u. a. von Monet und Renoir sowie herausragenden Gemälden von Gauguin, Cézanne, van Gogh, Matisse und Picasso aus den Sammlungen von Sergei Schtschukin und Iwan Morosow. Der Grundstein für den unvergleichlichen Reichtum der Sammlungen mit einer Vielzahl großartiger Meisterwerke in der Eremitage in St. Petersburg war von Katharina der Großen gelegt, die Mitte des 18. Jahrhunderts Hunderte von Kunstwerken aus Europa kaufte. Die Gründung des 1912 in Moskau eröffneten Puschkin - Museums erwuchs einer Idee von Ivan Tsvetaev, Professor für Kunsttheorie und Kunstgeschichtean der Universität Moskau. Die Düsseldorfer Ausstellung ist in vier Kapitel gegliedert. Die erste Sektion der Ausstellung wird die Entwicklung der russischen Kunst, fokussiert auf die Malerei des Realismus sowie auf das Ende des 19. Jahrhunderts aufkommende Bedürfnis nach einer nationalen Identität - dem Russentum in Kunst und Kultur - beleuchten. Zu sehen sind Gemälde von Carolus - Duran, Rousseau, Corot, Tissot und Daubigny. Der zweite Bereich der Ausstellung wird nicht nur Meisterwerke aus den zwei großen Moskauer Sammlungen - von Iwan Morosow und Sergei Schtschukin - sondern auch deren unterschiedliche Schwerpunkte präsentieren. Zweifellos hatten die Sammlungen dieser beiden Moskauer Textilhändler einen wesentlichen Einfluß auf die Entwicklung der russischen Avantgarde. Künstler dieser Sektion sind Monet, Renoir und vor allem in der postimpressionistischen Phase Cézanne, Gauguin und van Gogh, Matisse und Picasso. Der dritte Teil der Ausstellung ist dem berühmten Theater - Impressario und Ausstellungsorganisator Sergei Diaghilew gewidmet. Er spielte nicht nur in der "Welt der Kunst" - Bewegung eine wichtige Rolle, sondern ebenso für die Präsentation moderner französischer Kunst in Rußland und der Vorstellung russischer Kunst und Kultur in Westeuropa, insbesondere in Paris. Vorgestellt werden in dieser Abteilung Künstler wie Léon Bakst, Boris Kustodiew, Nikolai Roerich, Alexander Golowin und Valentin Serow sowie Porträts der großen kreativen russischen Persönlichkeiten wie Wsewolod Meyerhold, Fedor Schaljapin und Anna Achmatowa. Der letzte Teil der Ausstellung wird das beeindruckende Kaleidoskop künstlerischer Innovationen im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts zur Anschauung bringen. Hervorzuheben sind die künstlerischen Positionen von Kandinsky und Chagall wie auch die kühnen Improvisationen von Michail Larionow und Natalia Gontscharowa. Gewagte Neuinterpretationen des Kubismus sowie des italienischen Futurismus führten zu kubofuturistischen Arbeiten nicht nur bei Larionow und Gontscharowa, sondern auch bei Iwan Puni, Pawel Filonow und einer Gruppe experimenteller Künstlerinnen, darunter Olga Rosanowa, Ljubow Popowa und Alexandra Exter. Wladimir Tatlins dreidimensionale Konstruktionen leiden den Konstruktivismus ein. Der Suprematismus - der durch Kasimir Malewitsch vorbereitete radikale, rein abstrakte Stil - wird zum Höhepunkt dieser Experimente. Soweit zur Theorie, wie sie in den Presseunterlagen vermittelt wird. Die Ausstellung übertrifft in der Praxis alle Erwartungen. Kunst der Spitzenklasse lockt an einem normalen Werktag nicht nur "normales", kunstinteressiertes Publikum. Kunststudenten en masse bevölkern das Museum, um sich mit den ausgestellten Bildern zu beschäftigen. Wer Füße hat zum Laufen, der nehme sie in die Hände. Die Ausstellung ist nur noch bis Heilige Drei Könige (also dem 6. Januar 2008) zu sehen. Sie merken es, liebe Leser: Die Ausstellung hat mich schwer beeindruckt. Erstklassig, hochklassig, allerhöchstes Niveau - mir fehlen ein wenig die Worte, um die hier ausgestellten Bilder zu beschreiben. Natürlich kenne ich mich ansatzweise in der französischen Malerei (insbesondere im Impressionismus) aus; die russischen Meister waren mir bislang unbekannt geblieben. Allein ihretwillen lohnt sich schon der Besuch.

Ausstellungen zur

Geschichte der Glaskunst |

|

Verbindungen zwischen Malerei und Skulptur |

Verbindungen zwischen

Malerei und Skulptur. Mit Madalina Rotter Sonntagsführung,

16. Dezember 2007 Sonntagsführung,

16. Dezember 2007Duisburg, 11. Dezember 2007 - Von Bildhauern gemalt, gezeichnet, gedruckt, von Malern gegossen, gemeißelt, zusammengefügt - der Blick über den Tellerrand ist bei Künstlern nicht selten, wie die Kunsthistorikerin Madalina Rotter in ihrer Führung durch das Lehmbruck Museum aufzeigen wird. In der ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurden besonders viele unterschiedliche Kunststile hervorgebracht. Meistens verbindet man aus heutiger Sicht mit jedem Stil auch eine bestimmte Gattung, z. B. Kubismus, Expressionismus oder Surrealismus mit Malerei, Konstruktivismus eher mit Plastik. Da das Lehmbruck Museum in seiner großen Sammlung viele Plastiken von Künstlern besitzt, die vor allem als Maler bekannt geworden sind, z. B. Salvador Dalí, Max Ernst oder Pablo Picasso, wird sich die Führung auf die weniger bekannten Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Gattungen konzentrieren. Sonntagsführungen im

Binnenschifffahrtsmuseum - Zeitreisen durch die Schifffahrts-Geschichte |

|

Sonntag, 9. Dezember, 16 Uhr, Lehmbruck-Trakt: Forum für junge Pianisten |

|

Duisburg, 6. Dezember 2007

- Große Klaviermusik. Sparkassen-Konzerte der Folkwang Hochschule im

Lehmbruck Museum, in Kooperation mit dem Freundeskreis des Wilhelm

Lehmbruck Museums e.V. |

|

Yejin Gil - Pianistenforum - Große Klaviermusik. Sparkassen-Konzerte der Folkwang Hochschule im Lehmbruck Museum, in Kooperation mit dem Freundeskreis des Wilhelm Lehmbruck Museums e.V. Adventkonzert der Niederrheinischen Musik- und Kunstschule |

|

Duisburg,

4. Dezember 2007 - In ihrer Heimat Südkorea studierte Yejin Gil (*1980)

zunächst an der

Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum T: +49 (0) 203 283 32 94 F: +49 (0) 203 283 38 92 E-mail: tickets@lehmbruckmuseum.de und an der Abendkasse (Bei Bestellung per E-mail bitte im Betreff Datum/Veranstaltung angeben) Essen: Folkwang Hochschule T: +49 (0) 201 490 32 31 (keine Abendkasse)

Adventkonzert der

Niederrheinischen Musik- und Kunstschule |

|

AKADEMOS:

Immendorff Beuys und mehr in der Küppersmühle |

|

AKADEMOS:

AKADEMOS: Immendorff Beuys und mehr in der Küppersmühle

Vadim

Glowna liest Heinrich Böll: Glück,

das mir verblieb: |

|

Verkaufswochenende im Lehmbruck Museum: Präsentation der Edition Kurt

Budewell |

|

Duisburg,

30. November 2007 - In der Vorweihnachtszeit möchte das Lehmbruck Museum

seinen Besuchern im Rahmen eines Verkaufswochenendes die Gelegenheit

bieten, wertvolle Kunstpublikationen und exklusive Kunstwerke aus den

Editionen des Hauses zu günstigen Preisen zu erwerben und so das eine

oder andere hochwertige Weihnachtsgeschenk zu erstehen. |

|

Duisburg

bewährt sich wieder als Musicalstadt |

|

Duisburg

bewährt sich wieder als Musicalstadt

Preisträgerbilder vom

„Astrid-Lindgren-Malwettbewerb“ in der Stadtbibliothek

Sonntagsführung, 2.

Dezember, 11.30 Uhr: Radierungen - Führung und Grafik-Workshop |

|

Glück auf für das neue

Kulturzentrum Alte Feuerwache und Café Mondial von von Minister Wittke |

||||||||||||

|

Duisburg,

23. November 2007 - In den vergangenen Jahren haben viele Kräfte

gemeinsam daran gewirkt, in Duisburg-Hochfeld ein Kultur- und

Stadtteilzentrum der besonderen Art entstehen zu lassen. Die ALTE

FEUERWACHE HOCHFELD hat im Mai ihren Programmbetrieb aufgenommen und ist

dabei, sich mit ihrem anspruchsvollen, international ausgerichteten

Kulturprogramm einem breiten interessierten Publikum zu öffnen und zu

zeigen.

Städtebauminister Oliver Wittke, wohnt in Gelsenkirchen-Buer, kennt die

Probleme der

|

|

Die

Preisträger des Duisburger Wettbewerbs "Paradoxien des Öffentlichen"

stehen fest |

|

Duisburg,

23. November 2007 - Eine international renommierte Expertenjury

zeichnete jetzt fünf Preisträger des Wettbewerbs "Paradoxien des

Öffentlichen" aus.

Duisburger Meisterkurse in ihrem achten Jahr |

|

Der Künstler und sein Tier - Tierdarstellungen in der Kunst |

|

Sonntagsführung, 25. November 2007, 11.30 Uhr, mit Hiltrud Lewe -

Eintritt: EUR 6,- / 3,- |

|

Offene

Samstage für Kinder im Lehmbruck Museum |

|

Offene Samstage für

Kinder im Lehmbruck Museum Duisburg, 20. November 2007 - Von Anfang Dezember bis Ende März bietet das Lehmbruck Museum für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren wieder seine beliebten Offenen Samstage an. Unter Anleitung von Museumspädagoginnen kann man im Werkstattbereich nach Herzenslust kreativ tätig werden. Die Themen und Techniken sind dabei vielfältig und beziehen sich teilweise auf die aktuelle Ausstellung "Druck machen". Im ersten Workshop - Weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz" (frei nach dem Volksmärchen "Schneewittchen") - am 1. Dezember können Holzschnitt-Portraits geschnitten und in kleiner Auflage rechtzeitig als Weihnachtsgeschenk gedruckt werden. Kunstgenuss wird aber auch auf sehr sinnliche Weise ermöglicht , wenn am 8. Dezember "Kunstkekse" geknetet, kreiert und auch geknabbert werden. Weitere Termine entnehmen Sie bitte dem Veranstaltungsflyer, der an der Kasse des Museums, sowie an vielen öffentlichen Institutionen in Duisburg ausliegt. Die Teilnahme kostest 5 EUR für Eintritt und Material. Die Anmeldung erfolgt jeweils ab dem Montag vor der Veranstaltung unter 0203 / 283 2195. 30 Jahre Fördergesellschaft des Binnenschifffahrtsmuseums Engagiert für eine Duisburger Institution Seit 1979 existiert das Museum der Deutschen Binnenschifffahrt in Duisburg-Ruhrort. Die "Gesellschaft zur Förderung des Museums der Deutschen Binnenschifffahrt Duisburg-Ruhrort e.V." ist aber noch zwei Jahre älter. Im September 1977 fanden sich 41 Personen zusammen, die es sich zum Ziel gemacht hatten, einen schon mehr als 50 Jahre alten Traum vieler Duisburger zu verwirklichen: die Gründung eines bedeutenden Schifffahrtsmuseums. Dieser Kreis von Bürgern, Politikern und Wirtschaftsvertretern - unter ihnen der damalige Oberbürgermeister Josef Krings und der Kulturdezernent Dr. Konrad Schilling - wählte den Schifffahrtsanwalt Dr. Friedrich Striepen zum ersten Vorsitzenden des neuen Vereins. Bis 1998 behielt Striepen dieses Amt, ehe er sich zurückzog. Er trug wesentlich die Entscheidung mit, das Museum vom alten Ruhrorter Rathaus in sein heutiges Domizil, das ehemalige Jugendstil-Hallenbad an der Apostelstraße, zu verlagern, wo es 1998 wiedereröffnet wurde. Wie sein Nachfolger, Konsul Prof. Dr. Gerd W. Hulsman, ist Striepen mittlerweile verstorben. Die Leitung der Fördergesellschaft liegt mittlerweile in den Händen von Caspar Berninghaus. Als Ziel der Fördergesellschaft formuliert die Satzung: "Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke (...), nämlich den Ausbau des Museums der Deutschen Binnenschifffahrt zu einer Sammlung von Modellen aller mit der Schifffahrt verbundenen und auf das Schiff bezogenen Gegenstände und Zubehör sowie die Förderung der auf die Sammlungen bezogenen wissenschaftlichen Forschung und Information interessierter Bürger." Ein Großteil der Exponate und Magazin-Bestände gehört dem Förderverein. Viele Maßnahmen, die das Museum umsetzt, sind erst mit der finanziellen und ideellen Unterstützung durch die Gesellschaft überhaupt möglich. So stellte die Nordrhein-Westfalen-Stiftung auf Antrag der Fördergesellschaft zwei Millionen Mark zur Verfügung, mit denen das neue Museum eingerichtet wurde. Außerdem weisen seit einigen Jahren Werbebanner vom Liegeplatz des Museumsschiffes "Oscar Huber" am Ruhrorter Hafenmund den Weg zum Museum über den Eisenbahnhafen und wieder zurück. Der Wasserspielplatz, die Spielecke und weitere Angebote für junge Besucher konnten erst mit Hilfe des Vereins realisiert werden. Als Jubiläumsgabe erhält jedes Mitglied eine DVD mit einem Film über die "Oscar Huber", der vor über 30 Jahren gedreht und erst jetzt produziert wurde. |

|

Ein Konzert

für große Virtuosen |

Duisburg, 19. November

2007 - Es gibt Musik, die uns etwas erzählen will. Und genau darum geht

es im nächsten

Philharmonischen

Konzert, dem fünften der Reihe, am 28. und 29. November um 20 Uhr in der

Mercatorhalle - drei Komponisten, drei erzählende Werke. Und dazu: Das

berühmte zweite Klavierkonzert Sergej Rachmaninows mit Evgeni Bozhanov

am Flügel. Jonathan Darlington - auf dem Bild rechts neben

Kulturdezernent Karl Janssen - steht am Pult seiner Duisburger

Philharmoniker. Philharmonischen

Konzert, dem fünften der Reihe, am 28. und 29. November um 20 Uhr in der

Mercatorhalle - drei Komponisten, drei erzählende Werke. Und dazu: Das

berühmte zweite Klavierkonzert Sergej Rachmaninows mit Evgeni Bozhanov

am Flügel. Jonathan Darlington - auf dem Bild rechts neben

Kulturdezernent Karl Janssen - steht am Pult seiner Duisburger

Philharmoniker.Wir begeben uns in die Zeit der späten Romantik und des Impressionismus, in die Zeit des Übergangs. Zunächst als Erzählendes: von Claude Debussy sein bahnbrechendes "Prélude à l'après-midi d'un faune", in dem ein liebestoller Faun Nymphen beim Bade zuschaut. Ein impressionistisches Schlüsselstück. In die Welt der Mythen führt uns "Das Spinnrad der Omphale" von Camille Saint-Saens und "Pohjolas Tochter" von Jean Sibelius. Aus weiter Vorzeit grüßen die Mythen im Gewand einer opulenten Orchestertechnik. In Duisburg ist er gewissermaßen ein alter Bekannter: Der Pianist Evgeni Bozhanov, 1984 in Russe (Bulgarien) geboren, ist nicht nur Träger des Köhler-Osbahr-Preises des Jahres 2004, sondern als Schüler von Boris Bloch der Folkwang-Hochschule und damit auch Duisburg eng verbunden. Mit zwölf Jahren spielte er das C-Dur Konzert KV 415 von Mozart mit dem Philharmonischen Orchester seiner Heimatstadt im Rahmen seines Debüts. 1996/1997 erhielt Evgeni Bozhanov zwei Erste Preise bei den nationalen Wettbewerben "Svetoslav Obretenov" und "Dimitar Nenov". 1999 wurde er mit dem Ersten Preis und zwei Sonderpreisen beim Internationalen "Frédéric Chopin Wettbewerb" in Varna ( Bulgarien) ausgezeichnet. Im darauf folgenden Jahr machte er durch den Ersten Preis beim "Jeunesses Musicales Wettbewerb" in Rumänien auch international auf sich aufmerksam. Bozhanov, der 2002 auch den Folkwang-Preis gewann und im März 2006 den 1. Preis beim 1. Internationalen Carl Bechstein Wettbewerb Ruhr in Essen erhielt, ist auf dem Weg zu einer großen Karriere. Zur Zeit arbeitet er an der Robert Schumann Musikhochschule Düsseldorf zusammen mit Georg Friedrich Schenck im Fach Klavier und mit Rüdiger Bohn im Fach Dirigieren. Regelmäßig besucht er Meisterkurse von Dmitri Bashkirov. Er gastierte bereits in führenden Konzerthäusern wie dem Gasteig in München und der Alten Oper Frankfurt. In Duisburg wird er, begleitet von GMD Jonathan Darlington, ein Schlachtschiff der Konzertliteratur bieten: das zweite hochvirtuose Klavierkonzert c-Moll von Sergej Rachmaninow. 5. Philharmonisches Konzert am 28. und 29. November um 20 Uhr in der Mercatorhalle Karten: Tel. 3009-100, Fax: 3009-210 servicebuero@stadt-duisburg |

|

VHS-Konzert: „Theodorakis grüßt den Schatten Che Guevaras“ |

Duisburg, 17. November

2007 - Lyrische Lieder gegen den Strom auf Deutsch und Griechisch

präsentieren Mischi

Steinbrück

und Eleni Valentis mit Epaminodas Ladas, Bouzouki, (Foto) und Band unter

dem Titel „Theodorakis grüßt den Schatten Che Guevaras“, am Freitag, 23.

November, 19.30 Uhr. Veranstaltungsort ist der Saal des Restaurants „Der

kleine Prinz“, Schwanenstraße 5. Steinbrück

und Eleni Valentis mit Epaminodas Ladas, Bouzouki, (Foto) und Band unter

dem Titel „Theodorakis grüßt den Schatten Che Guevaras“, am Freitag, 23.

November, 19.30 Uhr. Veranstaltungsort ist der Saal des Restaurants „Der

kleine Prinz“, Schwanenstraße 5. Mischi Steinbrück, ausdrucksstarke und mitreißende Sängerin, war bereits auf Festen des deutsch-griechischen Kulturvereins zu erleben. Sie gastiert erstmals mit einem abendfüllendem Programm in Duisburg. Der Konzerttitel geht auf eine von Theodorakis vertonte Zeile des Dichters Tassos Livaditis aus dem Liederzyklus „Ta Lyrika“ zurück: „Der Schmerz, die Flagge des Lebens, grüßt den Schatten Che Guevaras“. |

|

"Jean Giraudoux - Dramatiker und Erzähler - zum 125. Geburtstag" |

|

Duisburg, 16. November

2007 - "Jean Giraudoux - Dramatiker und Erzähler - zum 125. Geburtstag"

heißt eine Veranstaltung, die die Volkshochschule am 15. November 2007

durchführt. Sie merken es schon, liebe Leser: Es ist Donnerstag, 17 Uhr

und Jour - Fixe - Zeit. Als sich die Türen so gegen Viertel vor fünf Uhr

öffnen, strömen die Zuhörer, um Ursula Jung und Jörg Mascherrek zu

lauschen. Überwiegend ältere Damen gehören heute zum Publikum. 2 Tische, 2 Stühle, 1 Mikrophon, 1 Overheadprojektor und das Bild von Giraudoux sind - neben den Dozenten - auf der Bühne des Vortragssaales im Gebäude am König - Heinrich - Platz zu sehen. Die weinroten Vorhänge sind in dem großen Raum zugezogen. So entsteht eine wohlige, angenehme Atmosphäre, die das Zuhören nur fördert. Die beiden Dozenten stellen die Biographie des Autoren und Diplomaten vor, gehen aber auch genauer auf das Stück "Der Trojanische Krieg findet nicht statt" ein. Sie stellen die historischen Hintergründe vor. Sie lesen aus dem Theaterstück vor (wobei es Mascherrek zeitweilig an dem schauspielerischen Pathos fehlt, um wirklich überzeugend zu sprechen). Auf eine Interpretation und eine literaturgeschichtliche Einordnung wird hier (leider) weitestgehend verzichtet. Die paar Worte, die Jung und Mascherrekt über das Stück verlieren, reichen nicht aus, um zu begründen, warum das Theaterstück an diesem späten Nachmittag so in den Vordergrund gerückt wird. Giraudoux gehört zu den unbekannten und vergessenen Autoren. Ob er zu Recht in der Versenkung verschwand, kann ich schlecht beurteilen. Die Begegnung mit seinen Kurzgeschichten war an diesem Abend jedenfalls sehr amüsant. "Jean Giraudoux Jean Hyppolyte Giraudoux (* 29. Oktober 1882 in Bellac, Haute-Vienne; 31. Januar 1944 in Paris) war ein französischer Berufsdiplomat und Schriftsteller. Als dieser war er vor allem für die Entwicklung des französischen Theaters der Zwischenkriegszeit sehr bedeutsam. Leben und Schaffen Giraudoux wuchs auf als Sohn eines kleinen Beamten in südwestfranzösischen Kleinstädten. Dank eines Begabten-Stipendiums konnte er das Gymnasium in Châteauroux besuchen, danach die Vorbereitungsklassen des renommierten Pariser Lycée Lakanal (wo der bekannte Germanist Charles Andler sein Interesse für Deutschland weckte) und schließlich die Eliteschule für die Lehramtsfächer, die École Normale Supérieure, die er 1905 im Fach Deutsch als bester seines Jahrgangs abschloss. Es folgte ein längerer Deutschlandaufenthalt als Hauslehrer bei einer reichen französischen Familie in München. Danach bewarb Giraudoux sich jedoch nicht, wie eigentlich geplant, um die Zulassung zum Gymnasialprofessor (agrégation), sondern ging als Französischlektor an die Harvard-University in die USA. Nach seiner Rückkehr 1907 gab er die potenzielle Gymnasialkarriere endgültig auf und lebte in Paris schlecht und recht von seiner Feder. Insbesondere schrieb er Erzählungen, die 1909 als Provinciales gesammelt erschienen und ihm erste Anerkennung brachten. 1910 wurde er wenig belasteter Privatsekretär des Zeitungsmagnaten Bruneau-Varilla und publizierte Erzählungen und Literaturkritiken in dessen Zeitung Le Matin. Nachdem er sich dank seiner Nähe zum Journalismus für Politik zu interessieren begonnen hatte, bewarb er sich 1911 für den diplomatischen Dienst und wurde in die Ausbildung aufgenommen. 1914 wurde er Soldat. Er wurde mehrfach verwundet und für Tapferkeit vor dem Feind ausgezeichnet. 1917 publizierte er sein Kriegstagebuch als Lettres pour une ombre (=Briefe für/an einen Schatten). Die letzten Kriegsmonate verbrachte er als militärischer Ausbilder in Portugal, das rasch noch Deutschland den Krieg erklärt hatte und seine Armee modernisierte. Von dort zurück, beendete und publizierte Giraudoux seinen ersten Roman, Simon le pathétique. In den nächsten 20 Jahren führte er ein Doppelleben als Diplomat (wobei er aber meist am Paiser Quai d'Orsay, im Außenministerium, arbeiten konnte) und als Autor. Als solcher verfasste er zunächst überwiegend Romane, die aber nur mäßig erfolgreich waren und heute kaum mehr gelesen werden. 1928 verarbeitete er seinen in Deutschland spielenden Roman Siegfried et le Limousin von 1922 zu einem Stück, das als Siegfried von dem bekannten Regisseur Louis Jouvet inszeniert wurde und als ein Signal zur Versöhnung zwischen Deutschen und Franzosen großen Erfolg hatte. Jouvet animierte nun Giraudoux zu weiteren Stücken, die tatsächlich in Serie folgten: 1929 Amphitryon 38, ein heiteres Stück um die Zeugung des Herkules durch den als Amphitryon maskierten Jupiter; 1931 Judith; 1933 Intermezzo; 1935 La Guerre de Troie n'aura pas lieu (Der trojanische Krieg findet nicht statt), ein komödienhaft beginnendes, sich aber zunehmend verdüsterndes Stück, das die Kriegsängste vieler Franzosen angesichts der Hitlerschen Aufrüstung und der wachsenden Destabilisierung Europas verarbeitet (und das, nachdem es ursprünglich optimistisch enden sollte, pessimistisch ausgeht); 1937 Électre, ein Stück, in dem sich die politische Polarisierung Frankreichs nach dem Wahlsieg der Volksfront vom Sommer 1936 spiegelt (und in dem die unnachgiebige Électre die dogmatisch-kompromisslosen Kommunisten inkarniert, die - wie der Autor befürchtet - weiter Obstruktion betreiben, auch wenn das Vaterland von außen angegriffen wird); 1939 Ondine, ein märchenhaftes, trauriges Stück, das die Ängste und Verdrängungswünsche vieler Franzosen kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu reflektieren scheint. Nach Kriegsbeginn wurde Giraudoux zum "commissaire général à l'Information" ernannt, einer Art Propaganda-Minister; er zog sich aber nach dem deutschen Angriff, dem "blitz allemand", im Mai 1940 und der Etablierung des Pétain-Regimes im Juni mehr und mehr ins Private zurück. In der relativen Normalität, die, trotz der deutschen Besatzung, von Herbst 1940 bis etwa Ende 1943 in Frankreich herrschte, publizierte er eine Sammlung von Vorträgen und Essais und schrieb er weitere Stücke: Sodome et Gomorrhe, L'Apollon de Bellac, La Folle de Chaillot (=die Verrückte von Ch.) und Pour Lucrèce (=für Lukrezia). Letzteres wurde 1943 sogar aufgeführt, während La Folle de Chaillot, eine bitter-melancholische Satire auf das Treiben der Spekulanten und Geschäftemacher im besetzten Paris, erst postum 1945 auf die Bühne kam. Anfang 1944 starb Giraudoux an einer Lebensmittelvergiftung. Während sein Romanwerk auch zu seinen Lebzeiten nur mäßige Geltung erlangt hat, war sein Theater zwei bis drei Jahrzehnte lang äußerst erfolgreich. Es hat vor allem wegen seiner Sprache gewirkt, die in einer unverwechselbaren Mischung Witz und Tiefsinn, Banalität und Poesie vereint und spätere Dramatiker, z.B. Jean Anouilh, stark beeinflusst hat," berichtet die Internetenzyklopädie - Wikipedia. Andreas Rüdig |

|

In dieser

Saison Stammgäste |

|

Duisburg,

14. November 2007 - Der Intendant des Orchesters, Dr. Alfred Wendel,

wird die "Aritsts in Residence" vorstellen: Das Fauré Quartett, das am

18. November um 20 Uhr das 2. Kammerkonzert der Saison in der

Mercatorhalle bestreiten wird, hat sogar lokale Bezüge, denn der Pianist

Dirk Mommertz unterrichtet an der Folkwang Hochschule. |

|

Ein

aufstrebender Pultstar: Marc Piollet dirigiert die Philharmoniker |

|

Duisburg,

13. November 2007 - Die Romantik, ganz romantisch: "Romeo und

Julia". Dazu Werke des Übergangs in die Neuzeit. Das 4. Philharmonische

Konzert am 14. und 15. November in der Mercatorhalle - jeweils 20 Uhr -

führt zu Berlioz auf der einen Seite und zu Debussy und Berg auf der

anderen Seite. Als Gastdirigent stellt sich Marc Piollet vor.

"Rachel Whiteread.

August Seeling Preisträgerin des Freundeskreises 2007" |

|

Der Superstar der Salzburger Festspiele kommt nach Duisburg |

|

Duisburg,

9. November 2007 - Eigentlich wollte Annette Dasch nach dem Abitur

Klarinette studieren. Ohne ihre Künste an diesem Instrument schmälern zu

wollen: Gut das sie es nicht getan hat, denn uns wäre ein gesanglicher

Hochgenuss verborgen geblieben. So aber brilliert die 31jährige bei

verschiedenen Gesangwettbewerben in Barcelona, Zwickau und Genf. |

|

Ausstellung: Malen in verschiedenen Kulturen - Von Andreas Rüdig |

|

Duisburg,

9. November 2007 - Beim Fest der Kulturen im Rahmen der diesjährigen

Interkulturellen Wochen Duisburg veranstaltete das Deutsche Rote Kreuz

Duisburg e.V. mit der Künstlerin Heike Kempe-Jänecke ?eine Aktion zum

Thema Malen in verschiedenen Kulturen mit Schülerinnen und Schülern der

Grundschule Obermauerstraße und den Gesamtschulen Mitte und Süd.

"Seitenwege, die Kunst der leichten Muse - drei Großmeister der

`goldenen' Wiener Operette: Franz von Suppé (1819 - 1895), Karl

Millöcker (1842 - 1899), Carl Zeller (1842 - 1898)" heißt eine

Veranstaltung, die die Volkshochschule am 8. November 2007 anbietet.

Renate und Heinz Bernard heißen die Referenten; 25 Hörer sind gekommen. |

|

Christian Rieger: Klavier-Recital - Große Klaviermusik |

Sparkassen-Konzerte der

Folkwang Hochschule im Lehmbruck Museum, in Kooperation mit dem

Freundeskreis des Wilhelm Lehmbruck Museums e.V. Duisburg.

Dienstag, 13. November, 20 Uhr Eintritt: EUR 10 / 5 Duisburg.

Dienstag, 13. November, 20 Uhr Eintritt: EUR 10 / 5Christian Rieger erhielt seinen ersten Klavierunterricht bei Maria Bergman, um sich dann zunächst einem Kirchenmusikstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe zuzuwenden. An der Musikakademie Basel, in der Abteilung für "Alte Musik" studierte er mehrere Jahre vor allem bei Jean-Claude Zehnder (Orgel), Andreas Staier (Cembalo) und Jesper Christensen (Kammermusik). Nach ersten Erfolgen auf Wettbewerbs- und Konzertpodium stieß er 1994 zu dem Ensemble "Musica Antiqua Köln". Danach konzentrierte er sich auf Cembalo, Hammerklavier und Orgel. Lehrverpflichtungen banden Christian Rieger an die Musikhochschulen in Karlsruhe, Berlin, Mainz, Detmold und Salzburg. Seit dem Wintersemester 2004 unterrichtet er als Professor an der Folkwang Hochschule in Essen. Heute Abend spielt Christian Rieger Bachs "Kunst der Fuge" auf dem Cembalo. Tickethotline / Kartenvorbestellung und Kauf: Duisburg, Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum: T: +49 (0) 203 283 32 94 F: +49 (0) 203 283 38 92 E-mail: tickets@lehmbruckmuseum.de (Bei Bestellung per E-Mail bitte im Betreff Datum/Veranstaltung angeben) und an der Abendkasse Essen, Folkwang Hochschule: T: +49 (0) 201 490 32 31 (keine Abendkasse) |

|

Musikalisches Schattentheater im Opernfoyer |

|

Musikalisches

Schattentheater im Opernfoyer Im Rahmen des 3. Kinderkonzerts gibt es am Sonntag, 11. November, um 11 und 15 Uhr im Theater Duisburg „Das Traumfresserchen“ von Michael Ende als musikalisches Schattentheater für Kinder ab fünf Jahren zu sehen. Schüler der Realschule Süd haben in Zusammenarbeit mit der Niederrheinischen Musik- und Kunstschule diese seltene Kunstform zu neuem Leben erweckt. Mit selbst gebauten Figuren entführen sie das Publikum in die geheimnisvolle Welt zwischen Traum und Wirklichkeit. Die Geschichte von Prinzessin Schlafittchen, die unter Schlaflosigkeit und fürchterlichen Albträumen leidet, ist für das Spiel mit Licht und Schatten besonders geeignet. Für spannende Musikeinlagen sorgt die Schlagzeugerin Anja Wegmann. Eintrittskarten zum Preis von sechs Euro/ vier Euro gibt es im Servicebüro des Theaters auf der Neckarstraße 1.

Museum der Deutschen

Binnenschifffahrt: Termine Dezember 2007 |

|

Auftakt eines Projektes zur türkischen und deutschtürkischen Literatur |

|

"Die Gesellschaft für

deutsch-türkischen Dialog e. V., Duisburg", präsentiert erstmals eine

neue Ausstellung über die türkeistämmige Literatur Deutschlands. Das

Spektrum reicht von den unbeachteten türkischen Gastarbeiter - Autoren

der 1960er Jahre bis zu den prominenten deutschtürkischen

Schriftstellern der Gegenwart. Mit großflächigen Fotos und vielfältigen

Illustrationen sowie sorgfältig ausgewählten kurzen literarischen Texten

wird ein anregend - buntes Panorama deutschtürkischen Lebens im Spiegel

der Literatur gezeigt. Die Ausstellung bildet den Auftakt eines

Projektes zur türkischen und deutschtürkischen Literatur, das bis 2010,

dem Jahr der Kulturhauptstadt, dauern wird," berichtet die

Pressemitteilung. Bücher (als Bild) an der Wand? Und das im Café des Internationalen Zentrums der Volkshochschule? Was sich im ersten Moment ungewöhnlich anhört, funktioniert durchaus. Bilder, Wörter und Buchdeckel sind auf den Textilbahnen zu sehen; sie laden dazu ein, sich mit der türkischen Literatur zu beschäftigen. "Das Internationale Zentrum ist ein Ort, der deutschtürkische Kultur pflegt," berichtet Wolfgang Esser von der Volkshochschule. "Wir präsentieren Literatur von türkischstämmigen Autoren, die in Deutschland leben und deren Literatur auf Deutsch vorliegt." "Unsere Ausstellung ist nostalgisch und ein Blick in die Zukunft," berichtet Asli Sevindim, Journalistin und Vorstandsmitglied von Dialog. "Wir können hier eine Entwicklung präsentieren. Leute sind ohne Vorbereitung in ein anderes Land gegangen. Aus schüchterner Literatur wurde preisgekrönte Literatur. Die Stadt Duisburg als solche, Kunst und Kultur haben sich entwickelt und werden sich noch entwickeln." "Aras Ören schreibt auf Türkisch und wird ins Deutsche übersetzt. Akif Perincci schreibt komplett auf Deutsch. Deutschland hat seine türkischstämmige deutschsprachige Literatur noch nicht entdeckt," berichtet Tayfur Demir von der Stadtbibliothek Duisburg. "Das Ziel der Ausstellung? Den Jugendlichen fehlen Vorbilder. Wir wollen den Zuwandererjugendlichen zeigen, daß man nicht nur Kfz - Mechaniker und Friseuse, sondern auch Schriftsteller werden kann." Ach ja, ehe ich es vergesse: Die Eröffnung ist am Donnerstag, dem 8. November 2007 um 19.30 Uhr. Der Autor Habib Bektas, Erlangen, liest auf Türkisch und auf Deutsch gelesen wird von der Schauspielerin Cölgecen (Bochum). Die Ausstellung dauert dann noch bis zum 29. November 2007. Sie ist montags bis freitags 9.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 20 Uhr, sonntags nur von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Andreas Rüdig |

|

"Geisterwelten" und "Bild-Beschreibung" - Von Andras Rüdig |

|

Duisburg, 6. November 2007

- Trolle sind skandinavische Naturgeister, die sowohl in Zwergen- und

Riesengestalt auftauchen können. Die Nachkommen des Donnergottes Thor

sind Nachtwesen, die zu Stein erstarren oder zu Staub zerfallen, sobald

sie ein Sonnenstrahl trifft. Als Erdgeister hausen sie in Erdhügeln oder

Berghöhlen. Bergtrolle sollen bis zu sieben Köpfen und nur ein Auge

haben. Trolle, Klabautermänner, Elfen, Dschinne, Baumgeister, Rübezahl und Zwerge - Geister und Dämonen gibt es viele und das überall auf der Welt. "Geisterwelten" heißt eine Ausstellung, die in der Zeit vom 29. Oktober bis 23. November 2007 im Foyer der Volkshochschule zu sehen ist. "Geschichten von Geisterwesen finden sich auf der ganzen Welt. Kulturspezifisch geprägt haben sie doch Vieles gemeinsam: Sie helfen oder bedrohen, sie finden sich in der Natur, in alten Gemäuern oder kahlen Bergregionen, sie sind wunderschön anzuschauen oder erschrecken die Menschen zu Tode. Die Ausstellung will einen kleinen Einblick in diese Geisterwelt bieten," berichtet die Volkshochschule in einem Begleittext. Klein ist die Ausstellung auf jeden Fall. Genau 11 Schautafeln machen die Ausstellung aus. Kleine Texte stellen die jeweiligen Geisterwesen kurz, knapp, bündig und dennoch gut verständlich vor. Wesentlich interessanter und hübscher sind schon die ergänzenden Bilder. Teilweise Fotos, teilweise Zeichnungen geben sie ein ansprechendes und hübsches Bild der Geister und Dämonen ab. Selbst Betrachter, die sich nicht für Phantasy und Märchen interessieren, erhalten eine gelungene Vorstellung davon, wie Fabelwesen aussehen und wie man sich ihrer erwehren kann. Spätestens seit dem "Herrn der Ringe" ist dies ja wichtig. Klein aber fein wie der Volksmund behaupten würde? Ja und nein; dies ist eine Ausstellung, die - wie bei der Volkshochschule üblich - gefällt, ohne Maßstäbe zu setzen. "Bild-Beschreibung" heißt eine kleine kunstgeschichtliche Vortragsreihe, die im Herbstsemester 2007 bei der Volkshochschule Duisburg stattfindet. Dr. Alexander Wiehart beschäftigt sich am 8. November 2007 mit Arnold Böcklings Bild "Die Toteninsel". "Von 1880 - 1886 schuf Arnold Böcklin in fünf Variationen eines der wirkmächtigsten Werke der Kunstgeschichte: das mit dichter Todessymbolik aufgeladene Gemälde `Die Toteninsel', worin der Male seine eigenen Erfahrungen mit dem Tod verarbeitete. Kontrovers fällt die Bewertung der `Toteninsel' aus. Ist sie Zeugnis bloß eines lamoryanten, letztlich selbstgefälligen Pessimismus, der sich aus allen Verantwortungen stiehl und einer irrationalen Todessehnsucht fröhnt? Oder hat Böcklin einen anspruchsvollen Abgesang auf eine Antike und ein Abendland geschaffen, an deren Formen und Werte der Mensch unter modernen Bedingungen nicht mehr anknüpfen kann," führt die Volkshochschule in einer Vorankündigung in den Vortrag ein. Neugierig, wie ich bin, mache ich mich an dem dunklen und kühlen Donnerstagabend auf dem Weg zum König - Heinrich - Platz und freue mich auf die Dinge, die da kommen. Mit rund 40 Besuchern rechnet die Volkshochschule an diesem Abend. 8 Reihen á 5 Stühlen sind jedenfalls gestellt. Als sich der Zeiger der Uhr den 18 Uhr nähert, füllt sich der Vortragssaal schnell. Na ja, ein Wunder ist das nicht. Schließlich ist Dr. Wiehart schon lange als Dozent und Referent bekannt und beliebt. 2 Diaprojektoren, 2 Leinwände, eine Fernbedienung (für die Diaprojektoren) und einen ungenutzten Rednerpult braucht Dr. Wiehart, um durch den Abend zu führen. Sehr professionell und gut strukturiert stellt Dr. Wiehart die 5 Fassungen des Bildes und ihre Entstehungsgeschichte vor. In freier Rede stellt Wiehart Böcklin, seine künstlerische Entwicklung und die Entwicklung des Bildes "Toteninsel" vor. In welcher Tradition stehen die Bilder? In dem Vortrag erfahre ich es. Es entsteht ein lebhaftes Bild Böcklins und seiner Kunst, seinen persönlichen Erfahrungen mit dem Tod sowie den kulturellen und kulturhistorischen Gegebenheiten des 19. Jahrhunderts. Hier alles wiederzugeben würde sicherlich zu weit führen. Das Abendland ist allerdings nicht untergegangen, wie damals befürchtet wurde. Der Vortrag gefällt mir. Er informiert gut verständlich und doch gründlich über den Tod in der (christlich - deutsch/europäischen) Kultur. Für mich lohn es sich, diesen Vortrag zu hören und 5 Euro Eintrittsgeld zu zahlen. "Arnold Böcklin Arnold Böcklin (* 16. Oktober 1827 in Basel; ? 16. Januar 1901 in S. Domenico bei Fiesole, Provinz Florenz) war ein Schweizer Maler, Zeichner, Graphiker und Bildhauer des Symbolismus. Er gilt als einer der bedeutendsten bildenden Künstler des 19. Jahrhunderts in Europa. Leben Von 1845 bis 1847 studierte Arnold Böcklin an der Düsseldorfer Kunst-Akademie. Anschließend unternahm er Studienreisen in die Schweiz, in die Niederlande und nach Frankreich. Es folgte eine Tätigkeit im Atelier von Johann Gottfried Steffan. Von 1850 bis 1857 arbeitete er in Rom. 1858 erhielt er - nach Empfehlung durch Anselm Feuerbach - von dem hannoverschen Konsul in Palermo Karl Wedekind den Auftrag, in dessen Villa in Hannover den Speisesaal auszumalen. Von 1860 bis 1862 lehrte er als Professor an der Kunstakademie Weimar. Er starb in der Toskana und wurde am 18. Januar 1901 auf dem Friedhof Camposanto degli Allori (dem protestantischen Friedhofe) bei Florenz begraben. Werke Neben Ferdinand Hodler, Max Klinger und Lovis Corinth ist Böcklin einer der Hauptvertreter des deutschen Symbolismus, der mit der dominierenden akademischen Malerei und dem vorherrschenden Naturalismus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts brach. Surrealisten wie Giorgio de Chirico, Salvador Dalí und Max Ernst sahen in ihm einen ihrer Vorläufer und würdigten Böcklin als "genialen und ironischen Künstler". Zu seinen bedeutenden Werken zählen u.a. das Selbstbildnis mit fiedelndem Tod (1872) und die fünf Variationen der Toteninsel (18801886). Bekannt wurde der Name Böcklins auch durch die ursprünglich von ihm entworfene und nach ihm benannte Jugendstil-Schriftart. Zitate?Die Porträtkunst ist die elendste Gattung der Malerei, weil bei ihr der Künstler am meisten gebunden ist. Arnold Böcklin: Waetzold 1908 Die Toteninsel Die Toteninsel ist der Titel der wohl bekanntesten Gemälde von Arnold Böcklin. Der Titel stammt aus einem Brief von Böcklin selbst an den ersten Auftraggeber 1880. Inhalt der Gemälde Böcklin malte insgesamt fünf Versionen dieses Sujets zwischen 1880 und 1886. Jede zeigt eine steil aus dem Meer emporragende Felseninsel, die mittig mit Trauerzypressen bewachsen ist. In die Felsen sind Nischen als Grabkammern eingelassen. Auf die Insel steuert ein Nachen zu, in dem sich eine schneeweiß verhüllte Gestalt, ein ebenfalls schneeweißer Sarg und der Ruderer befinden. Entsprechend der griechischen Mythologie wäre der Bootsführer Charon und das Gewässer der Totenfluss Acheron, über den Charon den weißgekleideten Verstorbenen zur Grablegung übersetzt. Optisches Vorbild Böcklins, der zur Zeit der Entstehung der ersten drei Versionen in Florenz lebte, sollen aber die Pontinischen Inseln, eine vulkanische Inselgruppe bei Capri, gewesen sein. Geschichte der fünf Versionen Böcklin vollendete die erste Version im Mai 1880 auf Bestellung des Mäzens Günther Alexander, Böcklin behielt diese Version allerdings. Noch während der Arbeit an diesem Bild gab im April 1880 Marie Berna, spätere Gräfin von Oriola, den Auftrag eines ?Bildes zum Träumen. Böcklin fertigte ihr eine zweite Version der Toteninsel, anfangs noch ohne Sarg und die weiße Gestalt, die er aber bald in dieser und der ersten Version ergänzte. Er nannte diese Version auch ?Die Gräberinsel. Die dritte Version entstand 1883 für Böcklins Galeristen Fritz Gurlitt, der mit einer Radierung dieser Version von Max Klinger einen Verkaufserfolg erzielen wollte. 1933 wurde diese Version auf dem Kunstmarkt angeboten und von Adolf Hitler erworben, der das Werk bewunderte. Er hängte es zunächst auf dem Berghof am Obersalzberg auf, ab 1940 in der Berliner Neuen Reichskanzlei. Aufgrund von Geldnöten entstand 1884 die vierte Version des erfolgreichen Sujets. Sie wurde später von dem Kunstsammler Heinrich Baron Thyssen erworben und in seiner Berliner Bankfiliale aufgehängt. Dort verbrannte sie durch einen Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg. Es existiert noch eine Schwarzweiß-Fotografie. Die fünfte Version wurde 1886 vom Museum der bildenden Künste Leipzig bestellt, wo sie noch heute hängt. Bedeutung Das Bild ist stark autobiographisch geprägt, das Thema Tod spielte in Böcklins Leben als auch in seinen Werken immer eine bedeutende Rolle. Im Leben verlor er 8 seiner 14 Kinder; er selbst erkrankte an Typhus und erlitt einen Schlaganfall. Ab der dritten Version versah Böcklin eine der Grabkammern in den Felsen mit seinen Initialen. Einige sehen hierin auch einen Abgesang auf die europäische Kultur an der Schwelle zum technisierten 20. Jahrhundert. In seinen weiteren Bildern beschäftigt er sich z.B. im Portrait der sterbenden Kleopatra oder dem fiedelnden Tod mit diesem Thema. Die morbide Atmosphäre der Toteninsel begründete schnell eine große Popularität im Fin de siecle, die bis heute angehalten hat. Die Bilder hatten darüber hinaus großen Einfluss auf spätere Maler, es gibt bis heute unzählige ?Neuinterpretationen. Daten der fünf Versionen 1. 1880 Öl auf Leinwand, 111 x 115 cm; seit 1920 Öffentliche Kunstsammlung, Kunstmuseum Basel. 2. 1880 Öl auf Holz, 111 x 155 cm; seit 1926 Metropolitan Museum of Art New York. 3. 1883 Öl auf Holz, 80 x 150 cm; seit 1980 Staatliche Museen zu Berlin. 4. 1884 Öl auf Kupfer, 81 x 151 cm; zerstört in Berlin während des Zweiten Weltkrieges 5. 1886 80 x 150 cm; Museum der bildenden Künste Leipzig. Die Lebensinsel 1888 fertigte Böcklin ein Bild mit dem Titel Die Lebensinsel. Es stellt, möglicherweise als Gegenpol, ebenfalls eine kleine Insel dar, allerdings mit ausgelassen badenden Göttern, einigen Schwänen, einer Gruppe von Menschen auf der Insel und verschiedenartigstem Baumbewuchs dort (im Gegensatz zur Toteninsel an den Rändern). Es hängt, wie die erste Version der Toteninsel, im Kunstmuseum Basel. Rezeption Werke der klassischen Musik * Sergei Rachmaninow wurde durch die Toteninsel zu seiner 1909 erschienen gleichnamigen Tondichtung für großes Orchester (op. 29) inspiriert. * Max Reger komponierte 1913 in seinen "Vier Tondichtungen nach Arnold Böcklin" op. 128 als Nr. 3 ein gleichnamiges Werk; sein Schüler Fritz Lubrich jun. komponierte im selben Jahr "Drei romantische Tonstücke nach Böcklinschen Bildern" für Orgel op. 37 (Nr. 3 Toteninsel) * Heinrich Schulz-Beuthen komponierte die Toteninsel als Symphonische Dichtung," berichtet die Internetenzyklopädie Wikipedia. |

|

Ausstellung zu Kroatiens Weltkulturerbe im Binnenschifffahrtsmuseum |

Duisburg, 2. November 2007

- Eine vom Kroatischen Kulturministerium konzipierte Ausstellung, die im

Rahmen der Kroatischen Woche 2007 vom Museum der Deutschen

Binnenschifffahrt gezeigt wird, widmet sich Kroatiens Kultur- und

Naturdenkmälern. Bis zum 16. Dezember 2007 können die Besucher des

Museums an der

Apostelstraße 84 in Duisburg-Ruhrort nicht nur die

interessante Dauerausstellung zur Binnenschifffahrt besichtigen, sondern

auch die Sonderschau „Welterbe in Kroatien“. Wer sich beeilt, hat auch

die Gelegenheit einen fast 100 Seiten umfassenden Katalog zur

Ausstellung ohne Zusatzkosten zu erhalten. Apostelstraße 84 in Duisburg-Ruhrort nicht nur die

interessante Dauerausstellung zur Binnenschifffahrt besichtigen, sondern

auch die Sonderschau „Welterbe in Kroatien“. Wer sich beeilt, hat auch

die Gelegenheit einen fast 100 Seiten umfassenden Katalog zur

Ausstellung ohne Zusatzkosten zu erhalten.Von der Fläche her ist Kroatien so groß ist wie Bayern und zählt mit rund 4,5 Millionen Menschen kaum mehr Einwohner als Sachsen. Dennoch bietet es nicht nur eine landschaftliche Vielfalt von unglaublicher Schönheit, sondern auch einen reichen Fundus an historischen Kulturgütern. Insbesondere die Region Dalmatien entlang der Adriaküste hat über Jahrtausende Einflüsse unterschiedlichster Kulturen erfahren. Unzählige im wahrsten Sinne des Wortes in Stein gemeißelte Zeugnisse vergangener Epochen trotzen immer noch dem Zahn der Zeit. Fünf Bauwerke und ein Naturdenkmal haben Eingang gefunden in die Liste des UNESCO-Welterbes. Zu den herausragenden Denkmälern der reichhaltigen Baukultur in Kroatien zählen die Altstädte von Dubrovnik und Trogir, der Diokletianpalast in Split, die Kathedrale des heiligen Jakob in Sibenik sowie die Euphrasiusbasilika in Porec. Als Naturerbe hat die UNESCO die Plitwitzer Seen in seine Welterbe-Liste aufgenommen. Zur Ausstellungseröffnung war auch die frühere kroatische Kultur- und Bildungsminsterin und frühere kroatische Sonderbotschafterin bei der UNESCO, Professor Vesna Girardi-Jurkic (Mitte, nach Duisburg gekommen. Links steht Kristijan Tusek, der für Kultur zuständige Konsul am kroatischen Generalkonsulat in Düsseldorf, rechts Heinrich Kemper, Leiter des Museums der Deutschen Binnenschifffahrt in Ruhrort |

|

Sonntagsführungen (4 November): |

|

Sonntagsführung, 4.

November 2007, 11.30 Uhr Plastik begreifen Eine Führung für Menschen mit und ohne Sehbehinderungen Mit Sybille Kastner - Eintritt: 6,-/3,-EUR Duisburg, 31. Oktober 2007 - Was bedeutet es blind zu sein? Als Sehender stellt man es sich vielleicht so vor wie bei dem Kinderspiel „blinde Kuh“. Beobachtet man jedoch blinde Menschen, so stellt man fest, dass sie sich sehr gut orientieren können. An die Stelle des Sehens treten andere Sinneserfahrungen. Blind zu sein bedeutet auch nicht immer, dass man gar nichts sieht. Die meisten Blinden können Dinge wahrnehmen, auch wenn es oft nur Schatten sind. Sie haben die gleichen Interessen wie Sehende, sind aber in unserer visuell geprägten Welt von vielen - auch kulturellen Angeboten - ausgeschlossen. Gerade in einem Skulpturenmuseum wie dem Lehmbruck Museum bietet sich die Möglichkeit die Oberfläche einer Skulptur und das Material aus dem sie beschaffen ist, mit den Händen zu begreifen. Bei dieser Sonntagsführung mit der Museumspädagogin Sybille Kastner soll der Dialog zwischen Menschen mit und ohne Sehbehinderungen zentrales Thema sein. Eingeladen sind deshalb nicht nur Sehbehinderte, sondern auch Sehende, die sich auf einen Erfahrungsaustausch mit Menschen, die ihre Umwelt mit anderen Sinnen begreifen, einlassen möchten. Das Ertasten der Skulpturen ist dabei aus konservatorischen Gründen den Menschen mit Sehbehinderungen vorbehalten, doch für vielfältige Tasterlebnissee wird bei allen Museumsbesuchern gesorgt sein.

Sonntagsführung im

Kultur- und Stadthistorischen Museum |