|

Chronik

von Neudorf Chronik

von Neudorf

Herausgegeben aus Anlaß des

50-jährigen Bestehens des „Neudorfer Bürgervereins von 1908 .

V.“

Die

Geschichte des Stadtteils Neudorf

Für die heutigen Neudorfer

erzählt von Franz Bültjes

Im Jahre 1970 kann Neudorf auf

ein zweihundertjähriges Bestehen zurückblicken. Neudorf ist also

erheblich jünger, als der benachbarte Stadtteil Duissern, der

überhaupt der älteste Teil der Stadt Duisburg ist, von ihm aus

ist die Stadt Duisburg erst geworden.

Und doch hat unser Stadtteil

Neudorf eine reiche Geschichte.

Noch vor

zweihundert Jahren lag hier innerhalb der Landwehr ein großes

Wald- und Heidegebiet. Die Landwehr zog sich ungefähr vom

Hochfelder Bahnhof über den Musfeldhof und den Grunewald, an der

Ostseite der Grabenstraße bis zur Mülheimer Straße hin. Das

Kuhtor war von Neudorf aus der Zugang in das Stadtinnere, das

von Stadtmauern umgeben war. Von der Mülheimer Straße lief die

Landwehr die Schweizer Straße entlang am Schnabelhuck vorbei zur

Ruhr.

Die Landwehr hatte den Zweck,

die im Wald lebenden wilden Tiere, namentlich auch die wilden

Pferde, aus der Feldmark fernzuhalten. So war auch die obere

Aue, in der der Kolkmanns- und Monningshof lagen, durch eine

Landwehr vom Walde abgetrennt.

In früheren Zeiten zog sich

zwischen dem Dickelsbach und dem Rhein durch Hochfeld eine

Landwehr hin, die nicht weit vom Musfeldhof beginnend bis in die

Gegend der jetzigen Rheinfront lag, um auch dort das mit Wald

bedeckte Rheinufer von dem Ackerland zu trennen.

Dieser Wald war so reich mit

Bäumen bewachsen, daß die Franzosen im siebenjährigen Krieg

daraus einige tausend Eichenbäume nach Düsseldorf holten. Diese

Eichen lieferten aber auch die Mast für 3000 bis 4000 Schweine.

Nach dem siebenjährigen Kriege

war Preußen fast an den Rand des Ruins. Der Krieg hatte in

Preußen unheilvolle Spuren hinterlassen, und Friedrich der Große

ging nun daran, seinem Land wieder Ruhe und Frieden zu schaffen!

„Die Ruhe des Friedens“, so schrieb der große König nach

Beendigung des siebenjährigen Krieges selbst, „war für Preußen

nötiger als für die übrigen kriegführenden Staaten, weil es fast

allein die Last des Krieges getragen. Es glich einem Menschen,

der von Wunden zerrissen, von Blutverlust erschöpft und in

Gefahr war, unter dem Druck seiner Leiden zu erliegen, der Staat

bedurfte einer Leitung, die ihm Erholung gab, stärkender Mittel,

um ihm eine Spannkraft wiederzugeben, Balsam, um seine Wunden zu

heilen. Der Adel war erschöpft, die kleinen Leute ruiniert, eine

Menge von Ortschaften verbrannt, viele Städte zerstört, eine

vollkommene Anarchie hatte die Ordnung der Polizei und Regierung

umgeworfen, die Finanzen waren in größter Verwirrung, mit einem

Worte: die allgemeine Verwüstung was groß.“

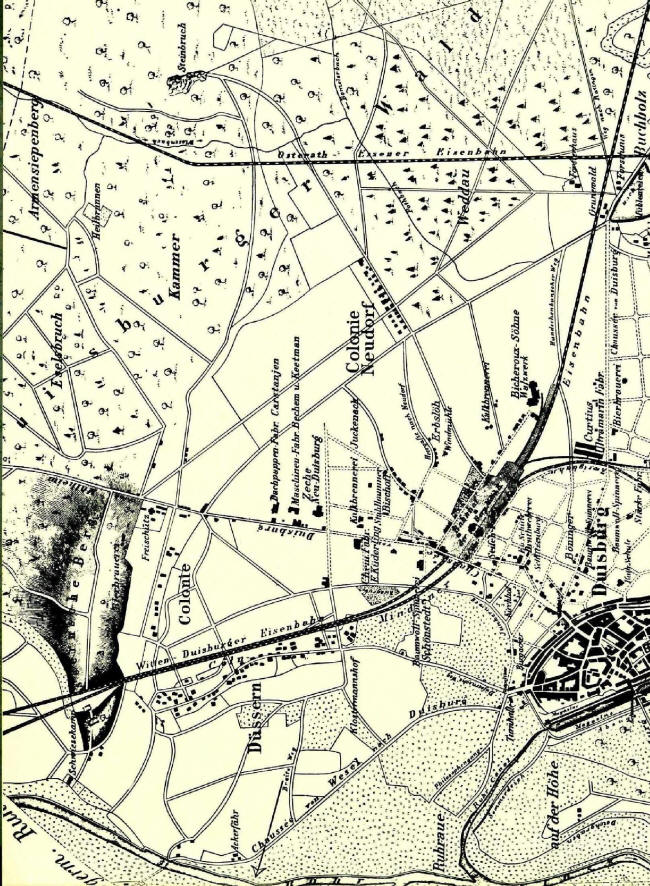

Plan Neudorf 1850

Was der große König hier ganz

offen schreibt, schildert mit wenigen Worten die allgemeine

Situation im alten Preußenland. Dabei hatte das platte Land am

meisten unter der Geißel des Krieges gelitten. Da der König sich

gezwungen sah, die Lücken in seinem Heer durch Knaben von 14 und

15 Jahren aufzufüllen, fehlte es an Arbeitskräften. Auf dem

Lande betrieben nur noch Frauen und Greise den Feld- und

Ackerbau. Mit 2½ Millionen Einwohnern hatte Friedrich seine

Regierung angetreten, ½ Million, also 1/5 davon, hatte der

siebenjährige Krieg verschlungen. Darum war es die größte Sorge

des Königs, sein Land wieder zu bevölkern.

Im Archiv der Stadt Duisburg

befinden sich viele Urkunden, die Auskunft darüber geben, wie

Kolonisten nach Duisburg kamen. Bei der Durchsicht dieser

Urkunden fanden wir ein Reskript vom 24. Dezember 1767, in dem

der Magistrat der Stadt Duisburg von der Königlichen Kriegs- und

Domänenkammer in Kleve daran erinnert wird, Unternehmen

ausfindig zu machen, wie das Gebiet von ca. 60 Morgen Land auf

der Duisburger Heide urbar gemacht werden kann.

Unter dem 21. August 1769 wird

ein eingehender Bericht darüber angefordert, wie das Unternehmen

ausgeführt werden kann. Es sollten Unternehmer gesucht werden,

die das Unternehmen durchführen könnten.

„Bei weiterer

Widerspenstigkeit (der Waldbeerbten) solle höheren Orts

Bestrafung beantragt werden. Es solle unverzüglich an die

Kolonisierung herangetreten werden.“

Unter dem 5. Oktober wird

angekündigt, daß vom Oberrhein die Kolonisten kommen würden. In

Duissern hatten sich um die gleiche Zeit der Schmied Heinrich

Portmann und der Böhme Peter Eter angesiedelt. In einer späteren

Schrift wird dann aber erklärt, daß Eter nicht aus Böhmen

stamme, sondern aus Bayern.

Im Stadtarchiv

befindet sich eine Urkunde, datiert.

Berlin, 26. Febr. 1770, und

vom König Friedrich II. selbst unterzeichnet, in der es u.a.

heißt:

„So haben höchstderselbe Sr.

Königl. Majestät zu vörderst versichert, der Deputation, die

sich in hiesige Lande begeben wolle . . . ihnen höchst dieselbe

ihren insgesamt dieserhalben dero Huld und Königlichen Schutzes

mit dem Beyfügen, daß sie als getreue Unterthanen gut

aufgenommen werden und in allen billigen Dingen Hülfe und

Unterstützung finden sollen.“

Es hat aber der

nachdrücklichen Belehrung und Aufforderung der Königl. Kriegs-

und Domänen-Kammer in Kleve bedurft, um den Magistrat auf den

ernsten Willen des Königs aufmerksam zu machen, daß man die

Kolonisten gut aufnehmen und sie weitgehend unterstützen müsse.

So wird der Magistrat der Stadt Duisburg unter dem 15. April

1770 darauf hingewiesen, daß man solche Kolonisten nicht gut

behandelt und den Königlichen Willen nicht respektiert habe. Der

Magistrat wird daher angewiesen, die Kolonisten sofort in Arbeit

zu setzen, damit sie etwas verdienen. Es waren nämlich drei

Kolonisten nach kurzem Aufenthalt in Duisburg wieder abgereist.

Der damalige Bürgermeister Wintgens bemerkt auf diesem

Schreiben, daß den drei abgegangenen Kolonisten es nicht an

Arbeit gefehlt habe. Man wolle künftig es aber an nichts

ermangeln lassen, um die Kolonisten in Duisburg zu behalten.

Am 30. Mai des Jahres 1770

kamen dann 14 Darmstädtische Familien in Duisburg an. Es wird

hierbei bemerkt, daß einer derselben, Johs. Roth, gleich

gestorben sei.

Die Kolonisten wurden

vorläufig im Ratsdorf Duissern untergebracht, einige in der

Stadt selbst. Die „Mietsherren“ erhielten das Schlafgeld von dem

Magistrat erstattet. Sie wurden sogleich angewiesen, die Heide

in Neudorf urbar zu machen, mussten sich ein Haus bauen (wozu

ihnen Holz aus dem Duisburger Walde zur Verfügung gestellt

wurde), sie mussten ihr Alter nachweisen und ihre

Vermögensverhältnisse klarlegen. Es wird dann noch vermerkt, daß

66 Personen vom 1. Juni 1770 bis Jakobi 1771 (d. i. 1. Mai)

täglich 2 ggr. oder 5 stbr. Jahresgeld bzw. Baugeld erhalten

sollen. „Den Fleißigen wird Geld zu einer Kuh gegeben.“

Die Kolonisten mußten einen

guten Leumund haben. Müßiggänger und Trunkenbolde wurden

abgewiesen.

Als im Jahre 1770 die

Kolonisten sich „op de Heid“ ansiedelten, war Duisburg

noch eine kleine Stadt mit noch nicht 4000 Einwohnern, die

vorwiegend Ackerbau betrieben. Daneben versprach die

Börtschiffahrt einen bescheidenen Wohlstand für die Stadt.

Aus den im Stadtarchiv

befindlichen Urkunden ergibt sich, daß es nicht leicht war, die

Kolonisten nach dem Willen des Königs auf der Heide in Duisburg

anzusiedeln. Es gab erhebliche Widerstände zu überwinden

gegenüber den Protesten der Waldbeerbten, die durch die

Kolonisierung sich in ihren alterworbenen Rechten geschmälert

fühlten. Aber von Wesel aus ergingen immer wieder die bestimmten

Anordnungen an den Magistrat der Stadt, und dieser tat dann das,

was ihm sehr klar befohlen wurde. Wie sich die Sache dann

entwickelte, das schildert in seiner Chronik „Versuch einer

Chronik der Stadt Duisburg am Rhein“ der Verfasser, Dr. August

Christian Vorheck, seines Amtes „ordentlicher Professor der

Geschichte und Beredsamkeit bei der Duisburger Universität“ im

Jahre 1800:

„Die Heide, die vor Duisburg

bisher wüste gelegen hatte, wurde ums Jahr 1770 durch eine

Kolonie urbar gemacht, welche die Königl. Kriegs- und

Domänen-Kammer auf königlichen Befehl darauf anlegen ließ. Die

Anbauer kamen aus dem Reiche, erhielten eine gewisse Morgenzahl

Land angewiesen und fünfzehn Freijahre, die nach ihrem Ablaufe

erst auf fünf, dann noch auf drei verlängert wurden. Zwölf

Kolonistenfamilien (die Urkunden selbst sprechen von 14

Kolonisten) wohnen seitdem (1800!) noch auf dieser Heide in dem

Dörfchen Neudorf, die ihre Äcker noch zehntfrei besitzen, und

seit Ablauf aller Freijahre nur ein geringes Tobaks- und

Werbegeld und eine kleine Abgabe von ihrem Acker an die Stadt

entrichten.“

35 Stüber je Morgen waren halb

an die Stadt, halb an die Waldkasse zu zahlen.

Wer waren nun diese

Kolonistenfamilien, die im Jahre 1770 nach Neudorf kamen? und

woher kamen sie?

Die Kolonisten kamen aus

Hessen und der Pfalz. Nach Professor Averdunk hatten mehrere von

ihnen als Lutheraner wegen ihrer Religions-Ausübung die

bisherige Heimat verlassen müssen. (Aus den Unterlagen im Archiv

ergibt sich aber, daß einige auch katholisch waren.) Das klingt

auch aus den Versen heraus, die der damalige Kandidat der

Theologie, J. H. E. Nonne (übrigens auch der Dichter des Liedes

„Flamme empor“), in seinen poetischen „Wanderungen durch

Duisburgs Fluren“, die im Jahre 1808 erschienen sind,

niederschrieb:

„Da glänzt ein

friedlich Dach; hier wieder eins.

Ich eil hinzu und

sieh ein kleines Dorf

Begrüßet mich. Hier

siedelte sich einst

Ein kleines Häuflein

guter Menschen an.

Vertrieben aus der

heimatlichen Flur

Fand hier ihr Herz

ein zweites Vaterland.

(Des Rheinlands)

Himmel lächelt ihnen zu

Und tröstet sie,

wenn die Erinnerung

Ans Vaterland, den

heimatlichen Herd,

Und alle Freuden

ihrer Jugendzeit

Vor ihre Seele

zaubert, wenn ihr Herz

In der Vergangenheit

Gefilde blickt,

Und eine Träne in

dem Auge bebt.

Gerührt nahm

Preußens großer Friedrich

Sie unter seinem

mächtigen Zepter auf,

Hier fanden sie den

väterlichen Herd

Die süße Heimat

wieder und die Flur,

Auf der sie einst

der Kindheit Traum geträumt.

Sie siedelten sich

an und nannten dann

Den kleinen Weiler,

den sie sich erbaut,

Dem großen Mann zu

Ehren Friedrichsdorf.

Das war also die Gründung von

Friedrichsdorf, wie der Stadtteil Neudorf zuerst genannt wurde.

Und wie hießen die ersten Kolonisten? Auch ihre Namen sind uns

erhalten geblieben, die am 30. Mai 1770 sich auf der Heide

ansiedelten. Es waren:

Valentin

Fischer, Philipp Langen, Niklas und Peter Kautzmann, Hermann

Friedrichs, Johann Müller, Johann Becker, Barthel Ochs,

Peter Träger (oder Dräger), Joh. Georg Tilemann

(Tillmann?), Christoph Schneider und Philipp Delp.

Im Jahre

1778 kam aus der Grafschaft Moers ein Kolonist mit Namen Bütefür

hinzu, der den Anteil des Kolonisten Träger übernommen hatte.

54 holländische

Morgen Heidegut wurden den Kolonisten zugewiesen (1 holl. Morgen

gleich 600 holl. Ruten oder 625 rheinische Ruten. Ein Morgen

umfaßte ursprünglich soviel Ackerland, wie man mit einem Gespann

an einem Morgen umzupflügen vermochte), die sie unter sich

verteilten, so daß 6 je ungefähr 6 Morgen, 6 je drei Morgen

erhielten. Jeder Kolonist mußte auf seinem Land nun ein Haus

erbauen, den Acker mußte er urbar machen und der wilden Pferde

wegen mit Wall und Graben umgeben.

Die Kolonisten „op de Heid“

erwiesen sich als fleißige und tüchtige Menschen, die der

gesamten Stadt zur Ehre gereichten. Schon nach drei Jahren

hatten die Ansiedler 4 Pferde, 4 Ochsen, 25 Kühe und 16 Rinder.

58 Morgen waren schon in Ackerland verwandelt und mit Roggen,

Kartoffeln und Buchweizen bestellt. Da auch später sich

Einheimische zu den fremden Siedlern gesellten, zählte die

Siedlung im Jahre 1798 schon 146 Seelen. Im Jahre 1799 erhielt

sie den Namen Neudorf.

Mit dem Wachsen der Stadt

Duisburg wuchs auch der Stadtteil Neudorf immer mit. Aus den

4.000 Einwohnern der Stadt Duisburg im Jahre 1770 wurden im

Jahre 1828 schon über 7.000, 1863 waren es schon 20.150, 1870

bereits 28.685. Als in diesem Jahre die Kolonie Neudorf ihr

hundertjähriges Bestehen feierte – genau vier Wochen vor

Ausbruch des deutsch-französischen Krieges – da feierte die

ganze Stadt Duisburg mit. Solch hohes Ansehen hatten sich die

Ansiedler „Op de Heid“ bereits in der ganzen Stadt erworben.

Das ehemalige Bauerndorf

Neudorf wuchs immer mehr und immer näher an die Stadt Duisburg

heran. Heute ist es mit rund 44.000 Einwohnern fast ein reines

Wohngebiet der Gesamtstadt Duisburg und diesseits der Ruhr der

größte Stadtteil mit bedeutsamen Bauten und nunmehr auch mit

einem attraktiven Gesicht an seiner meistbegangenen Stelle: der

alten Neudorfer Straße. |