|

Neue

Befragungsergebnisse

Duisburg,

20. Dezember 2022 - Knapp zehn

Monate nach Beginn des Kriegs in der Ukraine sind

die finanziellen Belastungen, die Erwerbstätige und

Arbeitsuchende in Deutschland verzeichnen, höher als

zu jedem Zeitpunkt während der Corona-Pandemie. Das

zeigt die neueste Welle der

Erwerbspersonenbefragung, die die

Hans-Böckler-Stiftung seit Frühjahr 2020 durchführt.

So ist der Anteil der Erwerbspersonen, die ihre

aktuelle finanzielle Situation als stark oder

äußerst belastend einstufen, groß und auf zuletzt 27

Prozent der Befragten noch weiter angewachsen

In allen Einkommensschichten lässt sich hier ein

Zuwachs beobachten – außer bei den

Einkommensreichsten mit monatlichen

Haushaltsnettoäquivalenzeinkommen oberhalb von 5.000

Euro. Gleichwohl unterscheiden sich die

wahrgenommenen finanziellen Belastungen nach

Einkommen erheblich: Während unter den

Einkommensärmsten (weniger als 1.500 Euro monatlich

netto im Haushalt) teilweise rund die Hälfte starke

und äußerste finanzielle Belastungen berichtet, sind

es unter Befragten mit mittleren Einkommen (2.000

bis 3.500 Euro) rund ein Viertel, bei den

Einkommensreichsten lediglich 8 Prozent.

Zudem zeigen sich bei den neuesten Ergebnissen

erhebliche Differenzen bei der finanziellen

Belastung zwischen den Geschlechtern: So berichten

Frauen deutlich häufiger große oder äußerste

finanzielle Belastungen als Männer (31 vs. 23

Prozent). Für die neue, mittlerweile neunte, Welle

der Erwerbspersonenbefragung wurden im November

5.136 Erwerbstätige und Arbeitsuchende online zu

ihrer Lebenssituation befragt (mehr Informationen

zur Methode am Ende der PM). Die Bundesregierung hat

mehrere Entlastungspakete geschnürt.

Dabei finden vor allem zwei kürzlich beschlossene

Maßnahmen durchaus Anklang bei den Befragten:

Jeweils gut die Hälfte von ihnen ist mit den Gas-

und Strompreisbremsen oder dem 49-Euro-Ticket eher

zufrieden oder sehr zufrieden, während die

Ausweitungen beim Wohngeld bei gut einem Drittel auf

Zustimmung treffen. Durch die bisherigen

Hilfsmaßnahmen fühlen sich 26 Prozent etwas

entlastet, ein Prozent sehr entlastet, weitere 42

Prozent stellen eine geringfügige Entlastung fest.

Dabei unterscheiden sich die unterschiedlichen

Einkommensklassen hinsichtlich der Einschätzung, ob

sie sich von den bisherigen oder auch zukünftigen

Hilfsmaßnahmen entlastet sehen, kaum – lediglich die

Haushalte mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger

als 1.500 Euro fühlen sich weniger entlastet als

andere Einkommen und nehmen auch häufiger an, von

den künftigen Maßnahmen „gar nicht entlastet“ zu

werden.

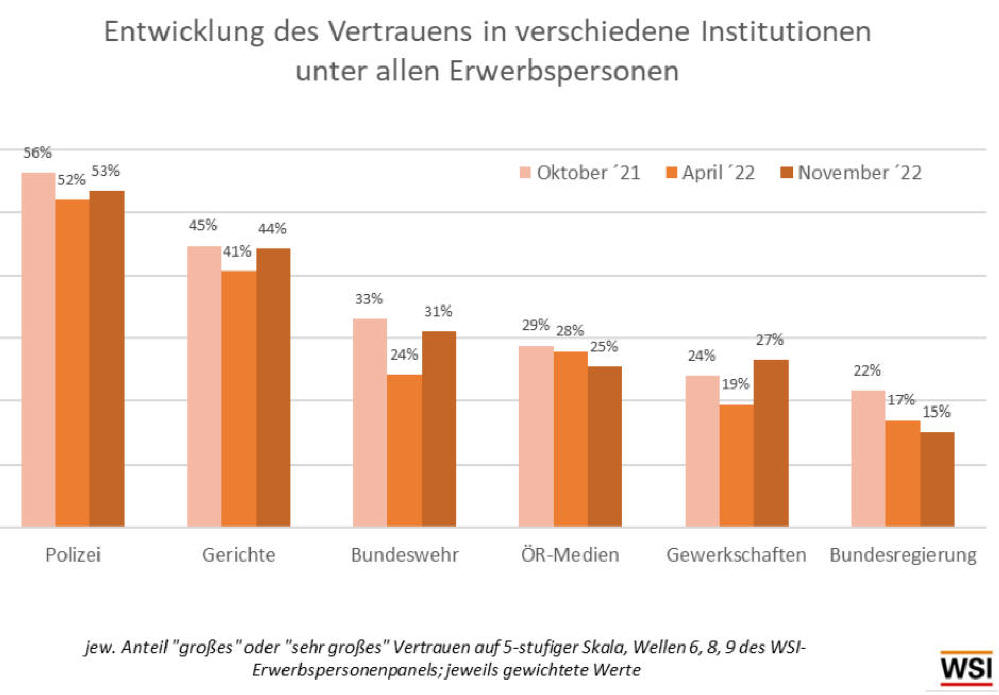

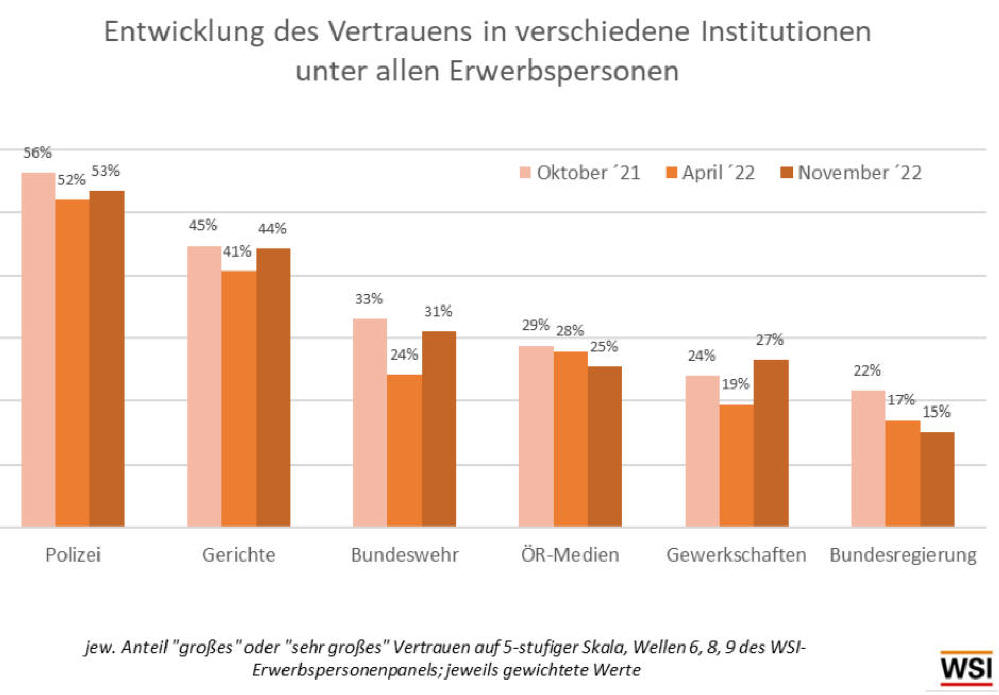

Gleichzeitig sinkt das

Vertrauen in die Bundesregierung bei den Befragten

weiter. Ende November 2022 gaben noch 15 Prozent der

befragten Erwerbstätigen und Arbeitslosen an, sie

hätten hohes oder sehr hohes Vertrauen in die

Regierung. Bei der Befragungswelle vom April 2022

betrug der Wert hier 17 Prozent, davor im November

2021 noch 22 Prozent. Das Vertrauen in andere

Institutionen – wie die Polizei, die Gerichte und

die Bundeswehr – ist hingegen seit April wieder

gestiegen. Einen besonders starken Vertrauensgewinn

haben dabei mit einem Zuwachs von 8 Prozentpunkten

die Gewerkschaften zu verzeichnen.

„Trotz des aktuell niedrigen

Vertrauens in die Bundesregierung beobachten wir

keine generelle Abkehr von staatlichen oder

gesellschaftlichen Institutionen“, sagt Prof. Dr.

Bettina Kohlrausch. „Zudem sehen wir trotz der

niedrigen Vertrauenswerte, dass Menschen, die sich

von den Maßnahmen der Bundesregierung entlastet

fühlen, häufiger über einen Zuwachs des Vertrauens

in die Bundesregierung berichten“, erklärt die

Wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und

Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der

Hans-Böckler-Stiftung. Sie wertet zusammen mit den

WSI-Forschern Dr. Helge Emmler und Dr. Andreas

Hövermann die Befragung aus.

Entsprechend der Befunde zu den Belastungen,

dominieren auch bei den Sorgen der befragten

Erwerbspersonen wirtschaftliche Themen. So äußern 56

Prozent große Sorgen wegen der steigenden Preise und

47 Prozent große Sorgen um die allgemeine

wirtschaftliche Entwicklung – beide Werte sind im

Vergleich zur letzten Erhebung im April nochmals

angestiegen. Weiterhin steigend sind zudem die

Sorgen um eher gesellschaftliche Themen: Sowohl der

Anteil der Befragten, die sich große Sorgen um den

sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft als auch der

Befragten, die sich große Sorgen um die Entwicklung

der sozialen Ungleichheit machen, ist mit jeweils

rund 45 Prozent nochmals deutlich angestiegen auf

Rekordwerte seit Pandemiebeginn.

Gleichzeitig berichten weiterhin jedoch relativ

wenige Befragte von beruflichen Zukunftssorgen oder

Sorgen um ihre Arbeitsplatzsicherheit (11 Prozent).

„Wir haben sowohl während der Pandemie als auch des

Ukraine-Kriegs sehr niedrige Sorgen um die

Arbeitsplatzsicherheit beobachtet. Hier scheint sich

ein Mix aus staatlichen Maßnahmen, wie dem

Kurzarbeitergeld, und betrieblichen und tariflichen

Instrumenten positiv auf das Sicherheitsgefühl der

Beschäftigten auszuwirken“, sagt WSI-Direktorin

Kohlrausch.

Verteilung der Sorgearbeit

zwischen Männern und Frauen auf Vorkrisen-Niveau,

stärkste Belastungen bei Müttern, Homeoffice-Quote

rückläufig Bei einem anderen wichtigen Thema

deuteten die Daten auf ein fortbestehendes Problem

mit polarisierender Wirkung hin, so WSI-Direktorin

Kohlrausch: Mütter sind deutlich stärker belastet

als der Rest der Bevölkerung. Sie berichten im

Hinblick auf die familiäre, finanzielle und

Arbeitssituation sowie die Gesamtsituation am

häufigsten, äußerst oder stark belastet zu sein.

Belastungen durch die finanzielle Situation und die

Gesamtsituation sind bei Müttern zuletzt sogar noch

einmal gestiegen, während sie für den Rest der

Bevölkerung (auch Väter) rückläufig waren.

So klagten 40 Prozent der Mütter gegenüber 27

Prozent der Väter über starke oder äußerste

finanzielle Belastungen (siehe Abbildung 2). „Kitas

und Schulen sind zwar seit langem wieder geöffnet.

Aber offenbar sind die Betreuungsausfälle, etwa

durch häufige Erkrankungen, so groß, dass die

Erwerbstätigkeit mit Kind deutlich beeinträchtigt

ist. Und weiterhin fällt das Problem ganz

überwiegend auf die Mütter zurück“, deutet

Kohlrausch die Zahlen.

Während 22 Prozent

der Väter berichten, durch die Gesamtsituation

äußerst oder stark belastet zu sein, taten dies

Mütter deutlich häufiger (30 Prozent): „Wir konnten

bereits während früherer Phasen der Pandemie sehen,

wie stark insbesondere Mütter in verschiedenen

Bereichen besonders hohe Belastungen tragen mussten.

Jetzt wird auch in dieser Phase der Energiekrise

ersichtlich, dass es erneut die Mütter sind, die von

besonders hohen Belastungen berichten“, so Andreas

Hövermann.

Aktuell zeigt sich zudem, dass

sich die Verteilung der Sorgearbeit zwischen Müttern

und Vätern in etwa wieder auf dem Niveau vor Beginn

der Corona-Pandemie einpendelt. 63 Prozent der

Mütter gaben an, den überwiegenden Teil der

Kinderbetreuung zu leisten, während es bei den

Vätern 6 Prozent waren. „Hier lässt sich also eine

Verstetigung der schon vor der Krise sehr ungleichen

Verteilung der Sorgearbeit feststellen. Damit wird

deutlich, dass die von einigen Wissenschaftler*innen

vermutete Egalisierung der Geschlechterverhältnisse

während der Pandemie nicht stattgefunden hat.

Im Gegenteil sehen wir eine

Verschärfung der Ungleichheit, wenn wir uns die

Verteilung der Belastungen zwischen Müttern und

Vätern ansehen. Die Aufgabe, die unzuverlässige

Betreuung durch Kitas und Schulen zu kompensieren

und die psycho-sozialen Folgen der Pandemie

aufzufangen, bleibt überwiegend an den Müttern

hängen,” so Kohlrausch. Eine Rolle dabei könnte auch

spielen, dass die Homeoffice-Quote auf dem

niedrigsten Stand seit Beginn der Befragung ist. Im

November gaben 11,5 Prozent der Befragten an,

überwiegend oder ausschließlich zu Hause zu arbeiten

– weniger als halb so viele wie auf dem Höhepunkt

der Pandemie. Zwar ist der Anteil weiterhin deutlich

höher als in Vor-Corona-Zeiten, aber „der oft

beschworene Paradigmenwechsel weg von der

Präsenzkultur im Job lässt sich an diesen Zahlen

nicht ablesen“, sagt WSI-Forscher Helge Emmler.

|