|

|

|

|

|

Land senkt die Hürden für Volksbegehren |

|

Innenminister Jäger: "Instrumente unmittelbarer

politischer Einflussnahme tragen dazu bei, dass Demokratie

lebendig bleibt"

Düsseldorf/Duisburg 22. Dezember 2011 - Für die Bürgerinnen

und Bürger in NRW wird es künftig einfacher, sich auf

Landesebene unmittelbar an der politischen Willensbildung zu

beteiligen: Der nordrhein-westfälische Landtag hat jetzt ein

Gesetz beschlossen, das die formalen Hürden für

Volksbegehren senkt.

„Volksbegehren eröffnen den Bürgerinnen und Bürgern in NRW

die Möglichkeit, den Gesetzgeber auf direktem Wege zu einem

konkreten Gesetzesvorhaben zu veranlassen“, erklärte

Innenminister Ralf Jäger heute (22.12.) in Düsseldorf. „Als

Instrument unmittelbarer politischer Einflussnahme tragen

sie dazu bei, dass Demokratie lebendig bleibt.“

Für ein wirksames Volksbegehren müssen die Initiatoren in

NRW Unterstützungsunterschriften von etwa einer Million

Stimmberechtigten vorlegen. Das verabschiedete Gesetz

erleichtert die Unterschriftensammlung: So wird die Frist

für deren Erfassung in amtlichen Listen von bisher acht auf

achtzehn Wochen verlängert. Daneben wird eine freie

Unterschriftensammlung zugelassen, für die den Initiatoren

ein ganzes Jahr zur Verfügung steht.

„Diese Erleichterungen machen es künftig einfacher, die

notwendige Unterstützung für das eigene Anliegen zu finden“,

erklärte der Minister.

Die kurze Eintragungsfrist und der zwingende Gang zum Amt

hätten in der Vergangenheit für viele eine hohe Hemmschwelle

dargestellt. Laut Jäger sind die neuen Erleichterungen ein

erster Schritt, Volksbegehren zu vereinfachen.

„Unser mittelfristiges Ziel muss es bleiben, auch die hohe

Unterschriftenhürde zu senken“, betonte der Minister. Das

derzeit geforderte Quorum von etwa einer Million Stimmen sei

zu groß. Absenken lässt sich das Quorum aber nur durch eine

Änderung der nordrhein-westfälischen Verfassung.

„Dafür ist ein breiter parlamentarischer Konsens

erforderlich“, führte der Minister aus. „Wir werden weiter

daran arbeiten.“

Seit der Übernahme der Regierungsgeschäfte im Juli 2010

setzt sich die Landesregierung dafür ein, dass die

Beteiligungsmöglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern

gestärkt werden. Anfang Dezember hatte der

nordrhein-westfälische Landtag die Hürden für kommunale

Bürgerbegehren und Bürgerentscheide gesenkt. „Nicht

theoretische Optionen entscheiden über die Qualität von

Demokratie, sondern die tatsächliche Beteiligung der

Menschen“, betonte der Minister.

Anmerkungen der Redaktion:

Schon im Vorfeld des Bürgerbegehrens zur Abwahl des

umstrittenen Oberbürgermeisters Adolf Sauerland in Duisburg

war in einem Gespräch dem Minister die demokratisch wenig

nachvollziehbare hohe Hürde zur Abwahl eines

Oberbürgermeisters, die weit über der Zahl lag, die den OB

in Duisburg 2009 gewählt hatten, dargestellt worden. Es

solle keine "lex specialis" (Sauerland) geben, sagte der

Minister damals und konstruierte eine abenteuerliche

Möglichkeit.

Es ist immer wieder erstaunlich, wie Politiker Meinungen des

Bürgers dermaßen falsch einschätzen. Was bleibt ist die

Erkenntnis, dass der stete Tropfen doch den Stein der

Erkenntnis höhlen kann, wobei es egal sein kann, woher diese

Tropfen kamen. Harald Jeschke

|

|

Stärkungspaktgelder werden in dieser Woche ausgezahlt |

|

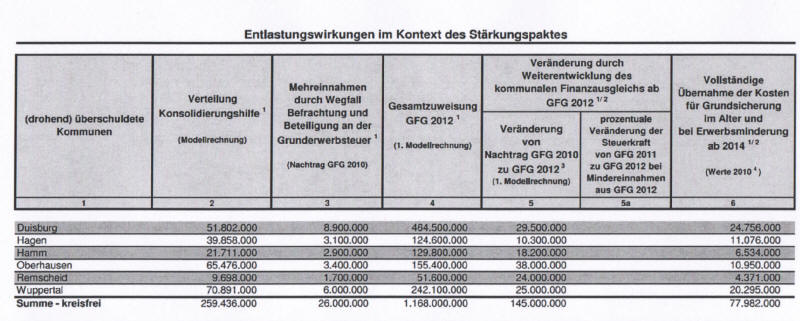

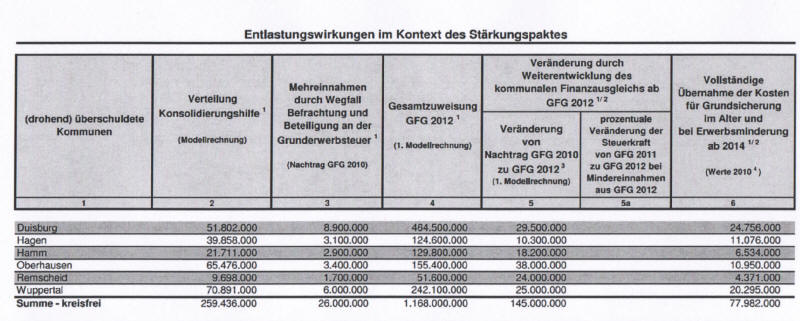

Düsseldorf/Duisburg 21. Dezember 2011 - Erstmals in der

Geschichte des Landes hilft die Landesregierung gezielt 34

Städten und Gemeinden, die überschuldet sind oder denen die

Überschuldung bis zum Jahr 2013 droht. Heute (21.12.) haben

die Kommunen ihre Bescheide von den Bezirksregierungen

erhalten. Morgen werden die Mittel ausgezahlt.

„Wir haltenWort: Die Kommunen, deren Not am größten ist,

können sofort mit unserer Hilfe rechnen“, sagte

Kommunalminister Jäger in Düsseldorf bei der Einbringung des

Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2012 in den Landtag.

Jäger erneuerte das Versprechen der Landesregierung, die

Kommunen nach Kräften bei der Sanierung ihrer Haushalte zu

unterstützen.

„Die Zuweisungen aus dem GFG, die alle Kommunen in

Nordrhein-Westfalen erhalten, sind mit 8,4 Milliarden Euro

so hoch wie noch nie in der Geschichte des Landes. Mit der

neuen Systematik sorgen wir für mehr Gerechtigkeit bei der

Verteilung der Gelder.“Die Modellrechnung für das GFG hatte

die Landesregierung bereits im Oktober bekannt gegeben,

damit die Kommunen besser für ihre Haushalte planen konnten.

„Mit der zusätzlichen Unterstützung durch den Stärkungspakt

haben auch 34 hoch belastete Städte und Gemeinden wieder die

Chance, zu einer selbstbestimmten Haushaltspolitik

zurückzukommen“, erklärte Jäger. Die 34

Stärkungspakt-Kommunen haben nun die Aufgabe, mit Hilfe der

Landesmittel einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen.

„Wir werden uns nicht damit abfinden, dass in immer mehr

Kommunen die Aufsichtsbehörden Haushaltsentscheidungen

treffen. Wir wollen die kommunale Demokratie stärken und die

Räte wieder in die Lage versetzen, eigenverantwortlich für

die Bürgerinnen und Bürger zu handeln“, machte Jäger

deutlich.

80 Prozent des Geldes auf der Grundlage einer

finanzwissenschaftlichen Berechnung der Professoren Dr.

Martin Junkernheinrich und Dr. Thomas Lenk verteilt. 20

Prozent der Landeshilfe werden als Grundbetrag über einen

Einwohnerschlüssel gezahlt. Dadurch wird erreicht, dass auch

die kleineren Gemeinden ausreichende Leistungen aus dem

Stärkungspakt erhalten.

|

|

Raum der Stille im Landtag Nordrhein-Westfalen |

|

Düsseldorf/Duisburg 20. Dezember 2011 - Ein Raum der Stille

wurde heute im Landtag Nordrhein-Westfalen feierlich seiner

Bestimmung übergeben. Er steht nicht nur den Abgeordneten

und den Beschäftigten der Fraktionen und der

Landtagsverwaltung, sondern auch Besucherinnen und Besuchern

als Ort der Nachdenklichkeit und der Besinnung zur

Verfügung, wie Landtagspräsident Eckhard Uhlenberg in seiner

Begrüßungsansprache vor geladenen Gästen sagte. Neben

aktuellen und ehemaligen Abgeordneten, Vertretern der

Landesregierung und weiteren Vertretern des öffentlichen

Lebens nahmen auch Rolf Krebs, Leiter des Evangelischen

Büros, und Martin Hülskamp, Direktor des Katholischen Büros,

sowie Dr. Fritz Behrens, Präsident der Kunststiftung, an der

Veranstaltung teil.

Der Landtagspräsident dankte Prof. Gotthard Graubner, der

den Raum der Stille in Ausführung, Ausstattung und Bildern

künstlerisch gestaltet habe. Der international renommierte

Künstler habe mit zurückhaltenden bildnerischen und

ansprechenden architektonischen Ausdrucksmitteln einen Raum

geschaffen, der zu Meditation und innerer Einkehr anrege.

Als Ort der Sammlung für Menschen mit ganz unterschiedlichen

Anschauungen sei der Raum der Stille nicht unmittelbar

religiös bestimmt oder gar konfessionsgebunden, stehe aber

natürlich allen Glaubensgemeinschaften für Gebet und

Begegnung offen, so Uhlenberg weiter. Der Raum der Stille

sei im hektischen Parlamentsbetrieb mit seiner Flut von

Nachrichten und Meinungen, Dokumenten und Beschlüssen,

Forderungen und Kontroversen ein Ort des Innehaltens. Das

individuelle Bedürfnis nach Abstand und Vergewisserung finde

hier die willkommene Chance.

Biographische Angaben zu Prof. Gotthard Graubner:

Geb.: 13. Juni 1930 in Erlbach, Vogtland

1947 bis 1948 Studium an der Hochschule für Bildende Künste,

Berlin (West)

1948 bis 1951 Dresdner Kunstakademie

1954 bis 1959 Kunstakademie Düsseldorf

1964 bis 1965 Kunsterzieher Lessing-Gymnasium, Düsseldorf

1965 bis 1976 Hochschule für bildende Künste, Hamburg, bis

1969 Lehrauftrag,

danach Professur

1973 Mitglied der Akademie der Bildenden Künste in Berlin

ab 1976 Professor für Freie Malerei, Staatliche

Kunstakademie Düsseldorf

1988 schuf Graubner für den Amtssitz des Bundespräsidenten

im Schloss Bellevue in Berlin ein Gemälde. Für die

Protokoll- und Sitzungsräume des Bundestags kreierte er

einen großen, querformatigen Farbraumkörper, sogenannte

„Kissenbilder“.

Graubner hat mehrere Auszeichnungen erhalten; er lebt und

arbeitet in Düsseldorf und auf der Museumsinsel Hombroich in

Neuss-Holzheim.

|

|

Bürgerbegehren in NRW werden einfacher |

|

Düsseldorf/Duisburg 9. Dezember 2011 - Bürgerinnen und

Bürger in NRW haben es künftig einfacher, unmittelbar an der

politischen Willensbildung mitzuwirken: Der

nordrhein-westfälische Landtag hat gestern Abend (8.

Dezember) beschlossen, die Hürden für kommunale

Bürgerbegehren und Bürgerentscheide zu senken.

„Eine lebendige Demokratie lebt von aktiven

Mitwirkungsmöglichkeiten. Sie bieten die Chance, aus

Betroffenen Beteiligte zu machen“, betonte Kommunalminister

Ralf Jäger in Düsseldorf. Die Anforderungen an das

erforderliche Quorum für einen Bürgerentscheid wurden

gesenkt: Bislang war die Zustimmung von 20 Prozent der

Stimmberechtigten erforderlich. Künftig ist das Quorum nach

Größe der Städte gestaffelt. In Städten mit über 50.000 bis

zu 100.000 Einwohnern müssen mindestens 15 Prozent der

Stimmberechtigten zustimmen. Für Großstädte mit mehr als

100.000 Einwohnern sinkt das Quorum auf zehn Prozent der

Stimmberechtigten.

„Bürgerinnen und Bürger, die ein Bürgerbegehren initiieren,

haben künftig eine realistische Chance, ihr Anliegen auch

durchzusetzen“, erklärte Jäger. Der Katalog der Themen, über

die ein Bürgerbegehren bisher unzulässig war, wurde

bereinigt und gestrafft. So dürfen die Bürgerinnen und

Bürger über die Frage, ob ein Bauleitplanverfahren

durchgeführt wird, in Zukunft entscheiden. Sie können eine

erwünschte Planung anstoßen, haben aber auch die

Möglichkeit, eine nicht konsensfähige Planung zu verhindern.

„Es ist ein Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger, in

wesentlichen Fragen städtischer Entwicklung mit zu

entscheiden.

Jetzt stärken wir ihren Einfluss zu Beginn eines

Planungsprozesses“, führte der Minister aus. Eine weitere

Erleichterung liegt darin, dass der bisher erforderliche

Vorschlag zur Deckung der Kosten eines Bürgerbegehrens

entfällt.

An seine Stelle tritt eine Kostenschätzung der Verwaltung.

Sie wird die nötigen Informationen über den Aufwand des

geplanten Vorhabens liefern. „Ich bin davon überzeugt, dass

die Bürgerinnen und Bürger ein gutes Gespür für die

finanzielle Machbarkeit von kommunalen Projekten haben“,

unterstrich der Minister.

|

|

|

|

Hilfspaket für überschuldete Städte und Gemeinden ist

geschnürt |

|

Düsseldorf/Duisburg 8. Dezember 2011 - Das

Stärkungspaktgesetz der Landesregierung ist heute (8.

Dezember) vom Landtag beschlossen worden. Für notleidende

Städte und Gemeinden steht damit fest, dass sie in den

kommenden zehn Jahren mit finanzieller Hilfe des Landes bei

der Sanierung ihrer Haushalte rechnen können.

„Heute ist ein guter Tag für die NRW-Kommunen. Gemeinsam

schlagen wir einen klaren Kurs ein mit dem Ziel, die

kommunale Selbstverwaltung zu stärken“, betonte

Kommunalminister Jäger in Düsseldorf. Das Land hilft

überschuldeten und von Überschuldung bedrohten Städten und

Gemeinden mit Finanzspritzen. Hierfür werden bis zum Jahr

2020 insgesamt 5,85 Milliarden Euro aufgebracht. Im Gegenzug

müssen die Städte und Gemeinden ihre Haushalte bis zum Jahr

2020 sanieren. „Der Haushaltsausgleich ist machbar. Es wird

ein gemeinsamer Kraftakt, aber er lohnt sich“, sagte Jäger .

34 Städte und Gemeinden, die bereits überschuldet sind oder

bis 2013 überschuldet sein werden, erhalten noch im Dezember

ihre ersten Zahlungen. Bis zum 30. Juni 2012 müssen sie

einen Haushaltssanierungsplan erstellen, der aufzeigt, wie

der Haushaltsausgleich mit Hilfe des Landes spätestens bis

zum Jahr 2016 erreicht wird. In dieser ersten Phase zahlt

das Land eine Konsolidierungshilfe.

Spätestens im Jahr 2021 muss der Haushaltsausgleich ohne die

Konsolidierungshilfe des Landes erzielt sein. In dieser

zweiten Phase werden die Landesmittel schrittweise

reduziert. „Für Kommunen in dieser schwierigen

Haushaltssituation ist die Teilnahme zwingend. Im Interesse

aller Kommunen darf uns keine einzige Gemeinde aus dem Boot

kippen“, erläuterte der Kommunalminister. Gemeinden, denen

eine Überschuldung bis zum Jahr 2016 droht, können ihre

Teilnahme an der zweiten Stufe des Stärkungspakts bis zum

31. März 2012 beantragen. Ihre Haushaltssanierungspläne

müssen bis zum 30. September 2012 fertig sein. Darin muss

der Haushaltsausgleich mit Konsolidierungshilfe des Landes

bis zum Jahr 2018 dargestellt sein. Auch bei ihnen muss

spätestens im Jahr 2021 der Haushaltsausgleich ohne die

Konsolidierungshilfe des Landes erreicht werden.

Ab Ende 2013 sollen die Ergebnisse des Stärkungspakts

überprüft werden. „Dabei werden wir entscheiden, ob es eine

dritte Stufe mit weiteren teilnehmenden Städten und

Gemeinden gibt“, erläuterte Jäger. Die Landesregierung sorgt

mit einem breit angelegten Aktionsplan dafür, dass die

Kommunen ihre Finanzen konsolidieren können. Hierfür stellte

sie bislang rund eine Milliarde Euro bereit.

Kommunalminister Jäger: „Wir erwarten vom Bund, dass er auch

seine Verantwortung für die Kommunen stärker wahrnimmt. Er

muss die Kommunen beim enormen Anstieg der Soziallasten,

insbesondere bei der Eingliederungshilfe für behinderte

Menschen, finanziell unterstützen.“

|

|

Konsens hilft Kommunen aus der Schuldenfalle:

350 Millionen Euro könnten noch in 2011 ausgezahlt werden -

Duisburger Anteil 51,8 Mio. Euro |

|

Düsseldorf/Duisburg 29. November 2011 - Für die 34

nordrhein-westfälischen Kommunen in der größten finanziellen

Not könnten schon bald die ersten Mittel aus dem

Stärkungspakt Stadtfinanzen ausgezahlt werden. „Wenn der

Gesetzesentwurf mit den jetzt vorgelegten Änderungsanträgen

in der kommenden Woche vom Landtag beschlossen wird, kann

das Gesetz noch in diesem Jahr in Kraft treten“, erklärte

Kommunalminister Ralf Jäger heute (29. November) in

Düsseldorf das weitere Verfahren.

Die bereitgestellten 350 Millionen Euro Landesmittel würden

dann noch im Dezember ausgezahlt werden. „Die heutige

Einigung beweist: Die Landespolitik zeigt Verantwortung“,

sagte Jäger.

Die Mittel aus dem Stärkungspakt, mit denen Kommunen - die

überschuldet sind oder denen Überschuldung droht - in den

kommenden Jahren rechnen können, ergeben sich aus einer

Modellrechnung, die der Kommunalminister vorgestellt hat.

Danach bekommt die Stadt Oberhausen in den nächsten Jahren

65,5 Millionen Euro. Die kreisangehörige Stadt

Castrop-Rauxel erhält 12,7 Millionen Euro jährlich und die

Gemeinde Welver 405.000 Euro. Grundlage dafür ist der

Kompromiss, auf den sich die rot-grüne Koalition und die

FDP-Fraktion im Landtag geeinigt haben und der nach den

Worten Jägers einen „Durchbruch in der Bewältigung der

Finanzkrise der NRW-Kommunen“ darstellt.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes ist es jetzt

möglich, zielgerichtet den am stärksten verschuldeten

Kommunen zu helfen. Denn wer sich nicht mehr selbst aus der

Schuldenfalle befreien kann, der braucht Hilfe. „Wir halten

Wort: Die Kommunen, deren Not am größten ist, können sofort

mit unserer Unterstützung rechnen. Wir werden gezielt helfen

und nicht Geld mit der Gießkanne verteilen“, erklärte

Kommunalminister Jäger.

Doch die Hilfen gibt es nicht ohne Gegenleistung. Wie im

Stärkungspakt Stadtfinanzen vorgesehen, müssen die

Bürgermeister und Räte ihren Beitrag leisten. „Jetzt sind

die Kommunen am Zug“, stellte Jäger fest. „Die Kämmerer

müssen Vorschläge erarbeiten, wie in Zukunft ein

ausgeglichener Haushalt erzielt werden kann. Dann ist der

Rat in der Pflicht. Denn wir setzen auf eine selbstbestimmte

Haushaltspolitik und die Eigenverantwortung der Kommunen“,

unterstrich Jäger. Beim Erarbeiten der jeweiligen

Konsolidierungspläne vor Ort bietet das Land zur

Unterstützung eine professionelle Beratung durch eine

Task-Force an.

Das Konzept des Stärkungspaktes Stadtfinanzen basiert

wesentlich auf wissenschaftlichen Ergebnissen. So werden 80

Prozent des Geldes auf der Grundlage einer

finanzwissenschaftlichen Berechnung der Professoren Dr.

Martin Junkernheinrich und Dr. Thomas Lenk verteilt, die im

Februar 2011 ihr Gutachten „Haushaltsausgleich und

Schuldenabbau“ vorgelegt hatten. Das Gutachten war noch von

der Vorgängerregierung in Auftrag gegeben worden. 20 Prozent

der Landeshilfe werden als Grundbetrag über einen

Einwohnerschlüssel gezahlt. Dadurch wird erreicht, dass auch

die kleineren Gemeinden ausreichende Leistungen aus dem

Stärkungspakt erhalten.

Die Gutachter haben einen Mehrjahresdurchschnitt der

Haushaltsdaten der Jahre 2004 bis 2007 gebildet und bei den

Soziallasten auch noch die Daten des Jahres 2008

berücksichtigt. Ebenfalls eingerechnet wurde eine Prognose

zur Höhe und Entwicklung der Zinslast für

Liquiditätskredite. Auf diese Weise ergibt sich ein

konkretes und besonders umfassendes Bild der

Kommunalfinanzen. „Die Mittelverteilung wird hierdurch auf

eine breite Datengrundlage gestellt. So können wir

Einzelereignisse und konjunkturbedingte Schwankungen

ausgleichen“, betonte Jäger.

Der Stärkungspakt Stadtfinanzen ist bereits das zweite große

Hilfspaket, das die Landesregierung zur Unterstützung der

Kommunen auf den Weg gebracht hat. In einem ersten Schritt

hatte das Land unmittelbar nach dem Regierungswechsel den

kommunalen Steuerverbund um mehr als 300 Millionen Euro

jährlich aufgestockt. Hiervon profitieren alle Kommunen. Für

die 34 Gemeinden in der ersten Stufe des Stärkungspaktes

bedeutet dies jährliche Verbesserungen von 41,7 Millionen

Euro. Insgesamt erhalten sie im nächsten Jahr rund 1,6&

Milliarden Euro aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Für die

Stadt Oberhausen bedeutet dies 155 Millionen Euro, für

Castrop-Rauxel 51 Millionen Euro und Welver bekommt 3,8

Millionen Euro.

Außerdem können die Kommunen im Stärkungspakt Stadtfinanzen

die schrittweise ansteigende Übernahme der Soziallasten

durch den Bund einplanen. Der Bund wird ab 2014 die Ausgaben

im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei

Erwerbsminderung voll übernehmen. Träger dieser Aufgabe sind

die kreisfreien Städte und die Kreise. Sie können dann mit

zusätzlichen Einnahmen in Höhe von rund 78 Millionen Euro

jährlich rechnen. Für Oberhausen bedeutet dies

voraussichtlich elf Millionen Euro. Bei den kreisangehörigen

Kommunen werden indirekt Entlastungen bei der Kreisumlage

erwartet.

Dass eine Konsolidierung der Haushalte möglich ist, zeigt

ein Finanzgutachten für die Stadt Wuppertal, das Mitte

November veröffentlicht wurde. „Gemeinsam schaffen wir eine

realistische Perspektive. Es wird ein Kraftakt für Land und

Kommunen, aber er lohnt sich“, versicherte der

Kommunalminister.

Jäger appellierte erneut an den Bund: Denn gerade dessen

Gesetze haben dazu geführt, dass immer mehr Kommunen in

finanzielle Schwierigkeiten geraten: „Wir erwarten daher,

dass der Bund seine Verantwortung für die Kommunen stärker

wahrnimmt. Er muss die Kommunen beim enormen Anstieg der

Soziallasten, insbesondere bei der Eingliederung für

behinderte Menschen, finanziell unterstützen.“

Duisburger Anteil:

|

|

Konsens hilft Kommunen aus der Schuldenfalle:

350 Millionen Euro könnten noch in 2011 ausgezahlt werden -

Duisburger Anteil 51,8 Mio. Euro |

|

Düsseldorf/Duisburg 29. November 2011 - Für die 34

nordrhein-westfälischen Kommunen in der größten finanziellen

Not könnten schon bald die ersten Mittel aus dem

Stärkungspakt Stadtfinanzen ausgezahlt werden. „Wenn der

Gesetzesentwurf mit den jetzt vorgelegten Änderungsanträgen

in der kommenden Woche vom Landtag beschlossen wird, kann

das Gesetz noch in diesem Jahr in Kraft treten“, erklärte

Kommunalminister Ralf Jäger heute (29. November) in

Düsseldorf das weitere Verfahren.

Die bereitgestellten 350 Millionen Euro Landesmittel würden

dann noch im Dezember ausgezahlt werden. „Die heutige

Einigung beweist: Die Landespolitik zeigt Verantwortung“,

sagte Jäger.

Die Mittel aus dem Stärkungspakt, mit denen Kommunen - die

überschuldet sind oder denen Überschuldung droht - in den

kommenden Jahren rechnen können, ergeben sich aus einer

Modellrechnung, die der Kommunalminister vorgestellt hat.

Danach bekommt die Stadt Oberhausen in den nächsten Jahren

65,5 Millionen Euro. Die kreisangehörige Stadt

Castrop-Rauxel erhält 12,7 Millionen Euro jährlich und die

Gemeinde Welver 405.000 Euro. Grundlage dafür ist der

Kompromiss, auf den sich die rot-grüne Koalition und die

FDP-Fraktion im Landtag geeinigt haben und der nach den

Worten Jägers einen „Durchbruch in der Bewältigung der

Finanzkrise der NRW-Kommunen“ darstellt.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes ist es jetzt

möglich, zielgerichtet den am stärksten verschuldeten

Kommunen zu helfen. Denn wer sich nicht mehr selbst aus der

Schuldenfalle befreien kann, der braucht Hilfe. „Wir halten

Wort: Die Kommunen, deren Not am größten ist, können sofort

mit unserer Unterstützung rechnen. Wir werden gezielt helfen

und nicht Geld mit der Gießkanne verteilen“, erklärte

Kommunalminister Jäger.

Doch die Hilfen gibt es nicht ohne Gegenleistung. Wie im

Stärkungspakt Stadtfinanzen vorgesehen, müssen die

Bürgermeister und Räte ihren Beitrag leisten. „Jetzt sind

die Kommunen am Zug“, stellte Jäger fest. „Die Kämmerer

müssen Vorschläge erarbeiten, wie in Zukunft ein

ausgeglichener Haushalt erzielt werden kann. Dann ist der

Rat in der Pflicht. Denn wir setzen auf eine selbstbestimmte

Haushaltspolitik und die Eigenverantwortung der Kommunen“,

unterstrich Jäger. Beim Erarbeiten der jeweiligen

Konsolidierungspläne vor Ort bietet das Land zur

Unterstützung eine professionelle Beratung durch eine

Task-Force an.

Das Konzept des Stärkungspaktes Stadtfinanzen basiert

wesentlich auf wissenschaftlichen Ergebnissen. So werden 80

Prozent des Geldes auf der Grundlage einer

finanzwissenschaftlichen Berechnung der Professoren Dr.

Martin Junkernheinrich und Dr. Thomas Lenk verteilt, die im

Februar 2011 ihr Gutachten „Haushaltsausgleich und

Schuldenabbau“ vorgelegt hatten. Das Gutachten war noch von

der Vorgängerregierung in Auftrag gegeben worden. 20 Prozent

der Landeshilfe werden als Grundbetrag über einen

Einwohnerschlüssel gezahlt. Dadurch wird erreicht, dass auch

die kleineren Gemeinden ausreichende Leistungen aus dem

Stärkungspakt erhalten.

Die Gutachter haben einen Mehrjahresdurchschnitt der

Haushaltsdaten der Jahre 2004 bis 2007 gebildet und bei den

Soziallasten auch noch die Daten des Jahres 2008

berücksichtigt. Ebenfalls eingerechnet wurde eine Prognose

zur Höhe und Entwicklung der Zinslast für

Liquiditätskredite. Auf diese Weise ergibt sich ein

konkretes und besonders umfassendes Bild der

Kommunalfinanzen. „Die Mittelverteilung wird hierdurch auf

eine breite Datengrundlage gestellt. So können wir

Einzelereignisse und konjunkturbedingte Schwankungen

ausgleichen“, betonte Jäger.

Der Stärkungspakt Stadtfinanzen ist bereits das zweite große

Hilfspaket, das die Landesregierung zur Unterstützung der

Kommunen auf den Weg gebracht hat. In einem ersten Schritt

hatte das Land unmittelbar nach dem Regierungswechsel den

kommunalen Steuerverbund um mehr als 300 Millionen Euro

jährlich aufgestockt. Hiervon profitieren alle Kommunen. Für

die 34 Gemeinden in der ersten Stufe des Stärkungspaktes

bedeutet dies jährliche Verbesserungen von 41,7 Millionen

Euro. Insgesamt erhalten sie im nächsten Jahr rund 1,6&

Milliarden Euro aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Für die

Stadt Oberhausen bedeutet dies 155 Millionen Euro, für

Castrop-Rauxel 51 Millionen Euro und Welver bekommt 3,8

Millionen Euro.

Außerdem können die Kommunen im Stärkungspakt Stadtfinanzen

die schrittweise ansteigende Übernahme der Soziallasten

durch den Bund einplanen. Der Bund wird ab 2014 die Ausgaben

im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei

Erwerbsminderung voll übernehmen. Träger dieser Aufgabe sind

die kreisfreien Städte und die Kreise. Sie können dann mit

zusätzlichen Einnahmen in Höhe von rund 78 Millionen Euro

jährlich rechnen. Für Oberhausen bedeutet dies

voraussichtlich elf Millionen Euro. Bei den kreisangehörigen

Kommunen werden indirekt Entlastungen bei der Kreisumlage

erwartet.

Dass eine Konsolidierung der Haushalte möglich ist, zeigt

ein Finanzgutachten für die Stadt Wuppertal, das Mitte

November veröffentlicht wurde. „Gemeinsam schaffen wir eine

realistische Perspektive. Es wird ein Kraftakt für Land und

Kommunen, aber er lohnt sich“, versicherte der

Kommunalminister.

Jäger appellierte erneut an den Bund: Denn gerade dessen

Gesetze haben dazu geführt, dass immer mehr Kommunen in

finanzielle Schwierigkeiten geraten: „Wir erwarten daher,

dass der Bund seine Verantwortung für die Kommunen stärker

wahrnimmt. Er muss die Kommunen beim enormen Anstieg der

Soziallasten, insbesondere bei der Eingliederung für

behinderte Menschen, finanziell unterstützen.“

Duisburger Anteil:

|

|

Landtagspräsident nimmt Unterschriften für den freien

Sonntag entgegen |

|

Düsseldorf/Duisburg 18. November 2011 - Zehntausend

Unterschriften für den freien Sonntag hat die Kölner Allianz

für den freien Sonntag bisher gesammelt und heute an

Landtagspräsident Eckhard Uhlenberg überreicht. Die Kölner

Allianz für den freien Sonntag, im März 2011 gegründet und

getragen vom DGB, der Evangelischen Kirche, dem

Katholikenausschuss, der Katholischen Arbeitnehmer Bewegung,

von ver.di (alle Köln) sowie der Evangelischen

Arbeitnehmerbewegung Rheinland, richtet sich gegen eine

weitere Aushöhlung der Sonn- und Feiertagsruhe.

Die Sprecherinnen und Sprecher der Allianz begründeten ihre

Initiative mit dem besonderen Wert des Sonntags in einer

christlichen Gesellschaft sowie dem Schutz der

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Auch für die Familien

sei der freie Sonntag von hoher Bedeutung. Gegen die

ausufernde Nutzung des Sonntags für den Konsum habe nun eine

Gegenbewegung eingesetzt. In der Bevölkerung sei in dieser

Hinsicht ein Umdenken zu registrieren. Dies sei auch ein

deutliches Zeichen für die Parlamente.

Landtagspräsident Eckhard Uhlenberg begrüßte das Engagement

der Allianz für die Sonntagsruhe und teilte mit, dass sich

das NRW-Parlament mit dem Thema befassen werde. Der

Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie werde das

Thema Anfang 2012 beraten und in einer öffentlichen Anhörung

auch den Rat von Sachverständigen einholen.

|

|

Aktuelle Stunden zu „rechtem Terror“

Eilantrag Eingliederungshilfe für Jobvermittlung |

|

Düsseldorf/Duisburg 14. November 2011 -Der

rechtsextremistische Terrorismus wird durch drei Anträge

Thema der Aktuellen Stunde in der Plenarsitzung am

Donnerstag, 17. November 2011. Die Fraktionen von SPD und

Bündnis 90/DIE GRÜNEN verweisen darauf, dass die Ergebnisse

im Rahmen der Ermittlungen zur sogenannten „Zwickauer Zelle“

neue Formen von Gewalt und Terror verdeutlichten. Es häuften

sich die Hinweise, dass die rechtsextremistischen Täter für

zahlreiche Morde und Terroraktionen verantwortlich seien.

Auch die Fraktion DIE LINKE geht auf die Hinweise auf

Anschläge und Morde ein und stellt in diesem Zusammenhang

die Frage, ob der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz

über seine V-Leute nicht zumindest vage Hinweise erhalten

habe. Die FDP-Fraktion stellt mit der Bundesjustizministerin

fest, dass die Aufklärung „überhaupt nicht funktioniert“

habe. Es müsse darüber geredet werden, ob der

Verfassungsschutz mit 16 Landes- und einer Bundesbehörde

„optimal organisiert“ sei. Die Fraktionen sind sich einig,

dass der Landtag über die Gefahr durch Rechtsextremisten

debattieren müsse.

In ihrem Eilantrag „Eingliederungshilfe als erfolgreiches

Instrument der Jobvermittlung erhalten“, der in der

Plenarsitzung am Mittwoch, 16. November 2011 auf der

Tagesordnung steht, greift die FDP-Fraktion die Vorwürfe

gegenüber dem Internetversandhaus Amazon auf, denen sich

NRW-Arbeitsminister Schneider angeschlossen habe. Danach

sollen Mitarbeiter für das Weihnachtsgeschäft im Rahmen von

betrieblichen Trainingsmaßnahmen in einem

Probearbeitsverhältnis zwei Wochen lang ohne Bezahlung

eingesetzt werden.

Die NRW-Regionaldirektion der Agentur der Arbeit habe

unterdessen klargestellt, dass es sich bei den Praktika um

ein gängiges und seit Jahren angewandtes Instrument der

Jobvermittlung handele, bei dem Arbeitslose bis zu vier

Wochen auf Probe arbeiten und dafür keinen Lohn, sondern

weiter Arbeitslosengeld II erhalten. Dieses Verfahren sei

korrekt und biete große Chancen für Langarbeitslose. Dies

zeige sich darin, dass die meisten der Praktikanten später

eingestellt würden.

|

|

„Der Fahrradreifen verliert weiterhin Luft“ - Stärkungspakt

Stadtfinanzen im Expertenurteil |

|

Düsseldorf/Duisburg

11. November 2011 - Viel Lob für die Landesregierung: Dass

sie den Kommunen in ihrer finanziell schwierigen Lage helfen

wolle, sei ein ermutigendes Zeichen: So der Tenor der

Sachverständigen aus dem Kreis von Kommunen, Wissenschaft,

Banken, Wirtschaft und Gewerkschaften bei einer gemeinsamen

Anhörung von Haushalts- und Kommunalausschuss unter Leitung

von Carina Gödecke (SPD).

Die konkreten Vorschläge des Gesetzentwurfs fanden dann aber

deutlich weniger Zustimmung: Das veranschlagte Volumen sei

zu gering, und der ausgewählte Kreis von Hilfsempfängern

nicht zielführend, hieß es von einer Vielzahl der Experten.

So wurde neben einem raschen Einstieg noch in diesem Jahr

eine Neuausrichtung im Jahr 2012 empfohlen. Im Folgenden

eine Zusammenfassung der Stellungnahmen der kommunalen

Spitzenverbände sowie von Professor Dr. Martin

Junkernheinrich, Mitverfasser eines von der Landesregierung

in Auftrag gegebenen Gutachtens zur finanziellen Lage der

Kommunen.

Es sei ein „denkwürdiges“ Jahr, so Monika Kuban (Städtetag)

da das Land sich entschließe, den Kommunen in ihrer Lage zu

helfen. Einige befänden sich bereits seit Ende der 80er

Jahre in der Haushaltskonsolidierung. Als Folge der

jahrelangen strukturellen Unterfinanzierung lägen die Lasten

der Städte und Gemeinden in NRW deutlich über dem

Durchschnitt der anderen Kommunen in den alten

Bundesländern.

Dies beruhe nicht zuletzt auf den gestiegenen Soziallasten,

die der Bund den Kommunen auferlegt hätte, erläuterte Claus

Hamacher (Städte- und Gemeindebund).

Es sei wichtig, dass nunmehr ein Einstieg gelinge.

Allerdings reichten die zur Verfügung gestellten

Landesmittel nicht aus, um den Haushaltsausgleich aller

Kommunen sicherzustellen und ein Anwachsen der Kassenkredite

zu verhindern, so die kommunalen Spitzenverbände in einer

gemeinsamen Stellungnahme. Neben einer Aufstockung der

Hilfen forderten sie eine Gleichbehandlung aller Kommunen.

Beides könnte im Rahmen einer Überprüfung im Jahr 2012

vorgenommen werden, eine entsprechende Revisionsklausel sei

bereits jetzt festzuschreiben. „Mit den jetzt vorgesehenen

350 Millionen Euro kann es gelingen, den Fahrradreifen

notdürftig zu flicken, aber er verliert weiterhin Luft“,

kommentierte Dr. Martin Klein (Landkreistag).

Finanzielle Beiträge bestimmter Kommunen (Abundanzumlage)zu

einem Stärkungspakt schlossen die Kommunalen Spitzenverbände

nicht von vornherein aus, sofern das Land zu einem „seiner

finanziellen Verantwortung entsprechenden

Finanzierungsbeitrag im Rahmen einer nachhaltigen

Gesamtlösung“ bereit sei. Solche Zahlungen müssten

jedenfalls zeitlich befristet sein und dürften die

betroffenen Kommunen nicht in eine finanzielle Notlage

bringen.

„Schnelle Hilfe ist erforderlich“, mahnte auch Professor Dr.

Martin Junkernheinrich, Mitverfasser eines von der

Landesregierung in Auftrag gegebenen Gutachtens zur

finanziellen Lage der Kommunen. Analog zur Forderung der

kommunalen Spitzenverbände trat er für ein einjähriges

Soforthilfeprogramm und einer grundsätzlichen Überarbeitung

ab dem Jahre 2012 ein. Die in der ersten Stufe geplante

Fokussierung auf einen kleinen Kreis von 34 pflichtigen

Hilfeempfängern sei nicht zielführend. In einer zweiten

Stufe sollten zumindest die 138 Gemeinden mit einem

Nothaushalt erfasst werden. Eine solche breitere Auswahl

erleichtere auch die notwendige breite Zustimmung zum

geplanten Stärkungspakt.

Jedenfalls solle bei der Auswahl der Gemeinden auch die Höhe

der Liquiditätskredite sowie die Deckungslücke im

konjunkturbereinigten Mehrjahresdurchschnitt, die sogenannte

strukturelle Lücke, erfasst werden, forderte Junkernheinrich.

Die vom Land bereitgestellten Finanzmittel seien mindestens

zu verdoppeln. Ebenfalls seien die Kommunen von Aufgaben und

festgelegten Standards zu befreien, damit Sparanstrengungen

nicht in einer „Vergeblichkeitsfalle“ stecken blieben. Bei

der Ausgestaltung der interkommunalen Solidarität

(Abundanzumlage) müssten Doppelbelastungen der betroffenen

Gemeinden, vor allem aber nicht zielführende Belastungen von

Kommunen mit Nothaushalten vermieden werden.

|

|

Thema „U3-Betreuungsplätze“ im Ausschuss Familie, Kinder und

Jugend

Deutsch-Türkisches

Anwerbeabkommen vor 50 Jahren – Feier im Landtag NRW |

|

Thema „U3-Betreuungsplätze“ im Ausschuss Familie, Kinder und

Jugend

Düsseldorf/Duisburg

9. November 2011 -

Eine Aktuelle Viertelstunde zum Thema „U3-Betreuungsplätze

und –Ausbau“ wird es am Donnerstag, 10. November 2011, 10

Uhr, Raum E3 – A02 im Ausschuss für Familie, Kinder und

Jugend (Vorsitz: Margret Vosseler, CDU) auf Antrag der

FDP-Fraktion als Punkt 2 der Tagesordnung geben.

Zur Begründung für ihren Antrag verweist die FDP-Fraktion

auf die aktuellen statistischen Zahlen über die

Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren. Aus diesen

Zahlen gehe hervor, dass sich die Ausbaudynamik in NRW im

Vergleich zum Vorjahr verlangsamt habe. NRW sei bundesweit

Schlusslicht bei der Betreuung von Unterdreijährigen. Da das

Thema für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und für

die Umsetzbarkeit des Rechtsanspruches auf einen

Betreuungsplatz für Unterdreijährige sowie mit Blick auf das

mit dem Bund vereinbarte Ausbauziel einer

Bedarfsdeckungsquote von 32 Prozent für das Land NRW von

erheblicher Bedeutung sei, bestehe ein besonderes

öffentliches und parlamentarisches Interesse.

Thema

„Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserrohren“ verschoben

Das Thema „Landesweite Dichtheitsprüfung von privaten

Abwasserrohren aussetzen – Kommunale Selbstverwaltung

stärken“ wird in der heutigen Sitzung des Ausschusses für

Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und

Verbraucherschutz (Vorsitz Friedhelm Ortgies, CDU) nicht

behandelt.

Der entsprechende Antrag der FDP-Fraktion sowie der

Entschließungsantrag der CDU-Fraktion sollen in der Sitzung

des Ausschusses im Dezember 2011 beraten werden.

Deutsch-Türkisches Anwerbeabkommen vor 50 Jahren – Feier im

Landtag NRW

An das deutsch-türkische Anwerbeabkommen, das vor 50 Jahren

geschlossen wurde, erinnerten der Landtag und die

Landesregierung NRW mit einer Feierstunde sowie einer

Ausstellung mit dem Titel „50 Jahre Migration aus der

Türkei: Geschichte, Gegenwart und Zukunft“.

Seit 1961, als das Anwerbeabkommen beschlossen wurde, haben

viele türkischstämmige Menschen in Nordrhein-Westfalen ihr

Zuhause gefunden. Heute leben mehr als 800.000 Frauen,

Männer und Kinder türkischer Herkunft in NRW – mittlerweile

ist das die dritte oder gar die vierte Generation. Die

Beziehungen zwischen Türken und Deutschen ist geprägt von

Sympathie, aber auch von Ängsten, von Missverständnissen,

aber auch von Harmonie und Freundschaft, von traurigen und

schönen Ereignissen und Erlebnissen.

Landtagspräsident Eckhard Uhlenberg begrüßte gemeinsam mit

dem nordrhein-westfälischen Minister für Arbeit, Integration

und Soziales, Guntram Schneider, und dem Generalkonsul der

Republik Türkei, Firat Sunel, die 250 Festgäste, darunter

auch zahlreiche Einwanderer der ersten Stunde, im Plenarsaal

des Landtags. Uhlenberg wies darauf hin, dass 50 Jahre

Anwerbeabkommen ein bedeutsamer Anlass und ein menschlich

wie politisch zwingender Grund zu Rückblick und Perspektive

sei. Er sprach sich aus für ein „aufgeschlossenes

Zusammenleben, für kulturellen Dialog, für gute Geschäfte,

für mehr Chancen, dass Menschen in Nordrhein-Westfalen –

gleich welcher Herkunft – ihren persönlichen Traum vom Glück

wahr machen können.“ Und er rief den türkischstämmigen

Menschen zu: „Sie gehören zu uns in Nordrhein-Westfalen, ob

schon mit oder (noch) ohne deutschen Pass. Das ist natürlich

eine ganz persönliche, freie Entscheidung. Unser

Zusammenleben: Das ist unsere Gegenwart und unser Tor in die

Zukunft.“

Der Landtagspräsident zog eine stolze Bilanz für die

türkische Gemeinschaft in NRW: „Sie alle gehören ganz

zweifellos zum „Schatz der Köpfe“ in NRW, der für unser

Industrieland jetzt in der Zeit nach Kohle und Stahl

Rohstoff Nummer Eins ist.“ Dies werde in der Ausstellung „50

Jahre Migration aus der Türkei. Geschichte, Gegenwart und

Zukunft“ deutlich, die von Carina Gödecke, 1.

Vizepräsidentin des Landtags NRW, eröffnet werde.

Die Ausstellung erzählt mit lebensgroßen Fotoporträts, mit

historischem Film- und Tonmaterial sowie einer Fülle von

Objekten und Fotos die Geschichte von nunmehr drei

Generationen, die ihre Wurzeln in der Türkei und ein neues

Zuhause in Deutschland haben.

Die Ausstellung kann vom 9. November bis 4. Dezember 2011,

montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr, besichtigt werden.

Bitte melden Sie sich unter Telefon 0211/884-2129 an.

|

|

Anhörungen zu Sozialticket, Intensivmastanlagen,

Integration, Stärkungspakt |

|

Düsseldorf/Duisburg

4. November 2011 -

In vier öffentlichen Anhörungen ist in der kommenden Woche

der Rat von Experten gefragt:

Ein landesweites einheitliches Sozialticket will die

Fraktion DIE LINKE. Gemeinsam mit den Kommunen und den

Verkehrsverbünden soll das Land so Geringverdienern und

Menschen unterhalb der Armutsgrenze das Recht auf Mobilität

geben und den Zugang zu kulturellen, sozialen und

sportlichen Angeboten ermöglichen. Das Sozialticket dürfe

monatlich nicht mehr als 15 Euro kosten. Die Einführung des

Sozialtickets soll mindestens mit 100 Millionen Euro

unterstützt werden. Die Anhörung im Ausschuss für Arbeit,

Gesundheit, Soziales und Integration (Vorsitz Günter

Garbrecht, SPD) zu dem Antrag „Mobilität und soziale

Teilhabe sind Grundrechte – Ein landesweites Sozialticket

ist eine Notwendigkeit“ ist am Dienstag, 8. November 2011,

15 Uhr in Raum E3 – A02.

„Intensivmastanlagen belasten ländliche Regionen in NRW –

Bäuerliche Landwirtschaft stärken“ lautet der Antrag der

Fraktionen von SPD und GRÜNEN, der am Mittwoch, 9. November

2011, 10 Uhr in Raum E3 – A02 Gegenstand einer

Expertenanhörung im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt,

Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Vorsitz

Friedhelm Ortgies, CDU) ist. Nach Ansicht der beiden

Fraktionen nimmt die Akzeptanz gegenüber großen

Tierhaltungsanlagen aus Gründen des Tier-, Gesundheits- und

Umweltschutzes ab. Strengere Regeln im Baurecht, im

Immissionsschutz sowie der Gesundheitsvorsorge sollen für

Begrenzungen sorgen, die bäuerliche Landwirtschaft gestärkt

werden.

Mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung „zur Förderung der

gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in

Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung anderer gesetzlicher

Vorschriften“ soll die bereits bestehende

integrationspolitische Infrastruktur in NRW gesichert und

optimiert werden. Eine vorausschauende, aktivierende und

unterstützende Integrationspolitik soll ermöglicht und als

bedeutendes Ziel der Landespolitik verankert werden. Die

Stellungnahmen der Sachverständigen nimmt der Ausschuss für

Arbeit, Gesundheit, Soziales und Integration (Vorsitz Günter

Garbrecht, SPD) am Mittwoch, 9. November 2011, 13.30 Uhr in

Raum E3 – A02 entgegen.

Die Haushaltskonsolidierung der Kommunen ist Thema der

Anhörung im Ausschuss für Kommunalpolitik (Vorsitz Carina

Gödecke, SPD) sowie im Haushalts- und Finanzausschuss

(Vorsitz Manfred Palmen, CDU) am Freitag, 11. November 2011,

10 Uhr, Plenarsaal. Dazu liegen vor der Entwurf des

Stärkungspaktgesetzes der Landesregierung sowie zwei Anträge

der Fraktion DIE LINKE. Ziel des Gesetzentwurfs ist es, den

Gemeinden mit besonders schwieriger Haushaltslage einen

nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen. Dafür stellt

das Land diesen Gemeinden von 2011 bis 2020

Konsolidierungshilfen zur Verfügung, an deren Finanzierung

sich die Kommunen durch einen Abzug bei der

Finanzausgleichsmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze sowie

ab 2014 durch eine Solidaritätsumlage beteiligen sollen. Die

Fraktion DIE LINKE fordert „Echte Entschuldung der Kommunen

statt kaputtsparen“ und verlangt, dass die Landesregierung

ab 2012 einen Landes-Entschuldungsfonds einrichtet. In ihrem

zweiten Antrag setzt sich die Fraktion dafür ein, dass die

Verteilung der in diesem Jahr eingestellten

Konsolidierungshilfen in Höhe von 350 Mio. Euro an die am

meisten bedürftigen Kommunen ohne Auflagen und

Zwangsmaßnahmen geregelt wird.

|

|

Städte, Gemeinden und Kreise erhalten 500 Millionen Euro

mehr vom Land

2012 höchste Zuweisung aller Zeiten - Steigerung um 6,3 % auf

8,4 Milliarden Euro |

|

Düsseldorf/Duisburg

21. Oktober 2011 -

Die Landesregierung wird den Kommunen mit dem

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012 rund 8,4 Milliarden

Euro auszahlen. Der Betrag steigt gegenüber 2011 um rund 500

Millionen Euro oder 6,3 Prozent. „Das ist die höchste Summe,

die in der Geschichte des Landes an die Kommunen gezahlt

wird. Wir stehen zu unserem Versprechen und unterstützen die

Kommunen nach Kräften bei der Sanierung ihrer Haushalte“,

sagte Kommunalminister Ralf Jäger heute (21. Oktober) in

Düsseldorf.

Die gute Steuerentwicklung der vergangenen Monate ist ein

Grund für den Anstieg der Zuweisungen. Zusätzlich werden die

Kommunen seit dem Regierungswechsel nicht mehr zur

Konsolidierung des Landeshaushalts herangezogen und wieder

am Aufkommen des Landes an der Grunderwerbsteuer beteiligt.

Dadurch erhalten sie seit 2010 jährlich rund 300 Millionen

Euro zusätzlich.

Die 350 Millionen Euro Landesmittel im Stärkungspakt

Stadtfinanzen eingerechnet, zahlt das Land den Kommunen im

nächsten Jahr rund 8,75 Milliarden Euro. „Wir gehen damit an

die äußerste Grenze der finanziellen Möglichkeiten des

Landeshaushaltes“, betonte Jäger. Mit dem GFG 2012 werden

die Kriterien für den kommunalen Finanzausgleich an die

aktuellen Entwicklungen angepasst.

Die Änderungen gehen auf Vorschläge des ifo-Gutachtens aus

dem Jahr 2008 und Beratungsergebnisse der ifo-Kommission

zurück. „Die neue Systematik sorgt dafür, dass das Geld da

ankommt, wo es am dringendsten benötigt wird. Dies ist aus

verfassungsrechtlicher Sicht auch zwingend geboten. Mit der

zusätzlichen Unterstützung durch den Stärkungspakt haben

auch hoch belastete Städte und Gemeinden wieder die Chance,

zu einer selbstbestimmten Haushaltspolitik zurückzukommen“,

erklärte Jäger. Eine wesentliche Neuerung ist die stärkere

Gewichtung der sozialen Lasten. Sie sind in den vergangenen

zehn Jahren um 50 Prozent auf fast 13 Milliarden Euro

angestiegen.

Neu eingeführt wird ein Flächenansatz. Er berücksichtigt die

besonderen Ausgaben von Flächengemeinden mit einer geringen

Einwohnerzahl. Schließlich soll in das

Finanzausgleichssystem auch ein Demografiefaktor eingefügt

werden, der die Folgen rückläufiger Einwohnerzahlen in

einzelnen Kommunen abmildert. Für einzelne Kommunen können

die Gewinne und Verluste im kommunalen Finanzausgleich

erheblich sein. „Die Entwicklung der Steuerkraft sieht von

Kommune zu Kommune höchst unterschiedlich aus“, erläuterte

Jäger. „Wer Steuerzuwächse hat, verliert zwangsläufig bei

den Schlüsselzuweisungen. Wo Steuern weggebrochen sind, kann

hingegen mit mehr Schlüsselzuweisungen gerechnet werden.“

Es gebe allerdings auch Kommunen, die im Verhältnis zum GFG

2011 systembedingt verlieren. Für diese Kommunen sollen im

GFG 2012 einmalig Abmilderungshilfen in Höhe von insgesamt

rund 69 Millionen Euro vorgesehen werden. Der Gesetzentwurf

der Landesregierung soll im Dezember in Landtag eingebracht

werden. „Wir geben die Modellrechnung bereits jetzt bekannt,

damit die Kommunen besser für ihre eigenen Haushalte planen

können“, erläuterte Jäger. Aus der heute veröffentlichten

Modellrechnung ist für jede Kommune ersichtlich, welche

Mittel sie nach den derzeitigen Planungen im kommenden Jahr

aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten soll.

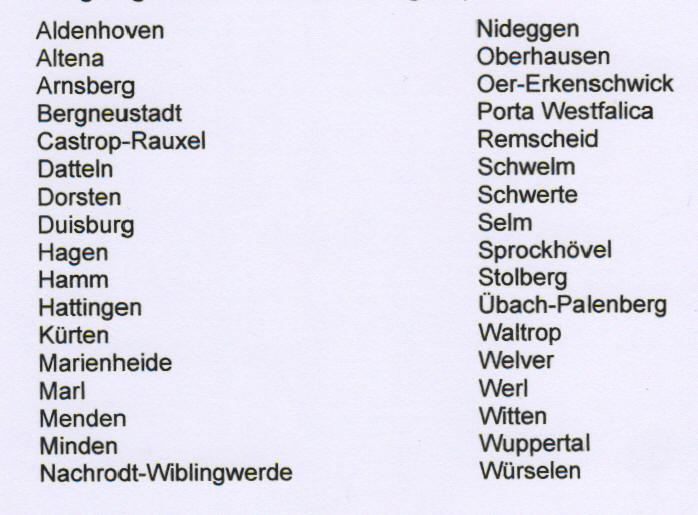

Vorläufige Liste der Städte und Gemeinden, die an Stufe 1

des Stärkungspakts teilnehmen werden (Änderungen nach

Vorlage der endgültigen Haushaltsdaten möglich):

|

|

Landtag beschließt neues Schulgesetz |

|

Düsseldorf/Duisburg

20. Oktober 2011 -

Zum sechsten Mal in der Geschichte der

nordrhein-westfälischen Bildungspolitik hat der Landtag

heute eine Änderung des Schulgesetzes beschlossen (Drs.

15/2767). Damit können Kommunen die sogenannte

Sekundarschule einführen. Zudem werden gegliederte und

integrierte Schulformen künftig in der NRW-Verfassung

verankert, während der bisher garantierte Bestand der

Hauptschule entfällt (Drs. 15/2768). Auf diesen Konsens

hatten sich die Fraktionen von CDU, SPD und Grünen bereits

vor der Sommerpause verständigt und als Ende der jahrelangen

schulpolitischen Auseinandersetzung gefeiert.

„Es ist durch die Verfassungsänderung gelungen, ein

Nebeneinander von gegliederten und integrierten Schulen

festzulegen“, betonte Klaus Kaiser (CDU). Zudem bringe der

Schulkonsens endlich Ruhe in die Schullandschaft: Jede

Schule, die genügend Schülerinnen und Schüler habe, könne

weiterexistieren und sich weiterentwickeln. Und auch die

Kommunen hätten ausreichend Zeit, ohne Eile Entscheidungen

für die Strukturen vor Ort zu treffen, so Kaiser. Dabei

ermögliche ihnen die Sekundarschule, auf demografischen

Wandel und verändertes Eltern-Schulwahl-Verhalten zu

reagieren. Laut Kaiser besonders wichtig in diesem Prozess:

gerade Hauptschullehrkräften neue Perspektiven eröffnen.

Renate Hendricks (SPD) lobte den Schulkonsens als Abschluss

einer 40-jährigen Auseinandersetzung über die Schulstruktur

in NRW. Die Verfassungsänderung gebe nun einen Rahmen vor,

unter dem gemeinsam mit dem neuen Schulgesetz

Schulentwicklung vor Ort passieren könne. Dabei müssten die

Kommunen die Eltern mitnehmen und befragen. „Es ist eine

demokratische Form von Schulentwicklung“, betonte Hendricks

daher. Gleichzeitig erhielten mit dem neuen Schulgesetz auch

die kleinen Grundschulen – gerade im ländlichen Raum –

Planungssicherheit. Insgesamt bedauerte die SPD-Politikerin

jedoch, dass FDP und Linke den Konsens nicht mittrügen.

Der Schulkonsens sei nicht nur eine Chance für die

Schülerinnen und Schüler, meinte Sigrid Beer (Grüne). „Er

ist auch eine Chance für die Lehrerinnen und Lehrer in

Nordrhein-Westfalen.“ Es müsse eine neue Schulgemeinde

entstehen, in der auch die mitgenommen würden, die heute in

möglichweise auslaufenden Schulen arbeiteten. „Es soll etwas

zusammenwachsen, nicht auseinanderdividiert werden“, machte

die Grüne deutlich. Auch betonte sie, dass die Kommunen nun

ausreichend Zeit für die Schulentwicklung vor Ort hätten –

jede Hektik sei unnötig. Und bei allem gelte: „Die Schule

ist für die Schülerinnen und Schüler da. Nicht für die

Politik, nicht für die Verbände.“

„Es ist der Tag der verpassten Chancen“, kritisierte Ingrid

Pieper von Heiden (FDP). Ein umfassender Schulkonsens werde

verhindert. Die von CDU, SPD und Grünen unterstützte

Gesetzesänderung gefährde die hohe Qualität der

differenzierten Bildungsgänge durch verpflichtenden

integrierten Unterricht. Dieser überfordere in den meisten

Fällen sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrerinnen

und Lehrer. Hinzu komme, dass die Sekundarschule fast

deckungsgleich sei mit der rot-grünen Gemeinschaftsschule.

Zwar unterstütze die FDP das Konzept wohnortnaher

Grundschulen. Dem neuen Schulgesetz werde sie jedoch nicht

zustimmen, da es bestehende Schulformen benachteilige.

Gunhild Böth (Linke) ging der integrierte Unterricht

hingegen nicht weit genug. „Es gibt kein Recht auf längeres

gemeinsames Lernen“, kritisierte sie. Das hätte ihrer

Meinung nach jedoch zu einem Schulkonsens dazugehört.

Mangelhaft in Sachen Sekundarschule sei auch: „Es ist nicht

zwingend vorgeschrieben, Elternbefragungen zu machen.“ Die

Stadträte würden damit bei der Ausgestaltung der neuen

Schulform einseitig gestärkt. Insofern sei der Schulkonsens

auf halber Strecke stehen geblieben, meinte die Linke.

Problematisch sei zudem: Die Sekundarschule habe anders als

eine Gesamtschule keine eigene Oberstufe, was den Übergang

und damit den Weg zum Abitur erschwere.

„Nicht wir vertun eine historische Chance, sondern sie

vertun eine historische Chance“, reagierte Schulministerin

Sylvia Löhrmann (Grüne) auf die Kritik der FDP. Das Ergebnis

der Beratungen der vergangenen Wochen sei mehr als nur ein

Kompromiss zwischen drei politischen Fraktionen, es sei ein

großer Konsens für die ganze Gesellschaft. Er schreibe die

Schulstruktur für die kommenden zwölf Jahre fest, erläuterte

Löhrmann: „Wir machen den Weg frei für eine

zukunftsgerichtete, innovative und pragmatische

Schulentwicklung vor Ort.“ Insgesamt bestimme die Nachfrage

der Eltern entscheidend das Schulangebot vor Ort – ihnen

habe die Verfassung eine starke Rolle zugewiesen.

Infokasten: Sekundarschule

An der Sekundarschule mit den Klassen fünf bis zehn können

Schülerinnen und Schüler alle Abschlüsse der Sekundarstufe I

erreichen. Darüber hinaus ermöglicht sie ihnen auch den

Erwerb der allgemeinen Hochschulreife über mindestens eine

verbindliche Kooperation mit einem Gymnasium, einer

Gesamtschule oder einem Berufskolleg. Zudem setzt die

Sekundarschule auf längeres gemeinsames Lernen.

„Gefahr für Demokratie“

Bankenkrise: Einigkeit in Analyse, Unterschiede bei

Lösungswegen

Das Thema Bankenkrise stand auf Antrag von SPD und Grünen in

Verbindung mit einem Antrag der Linken im Mittelpunkt einer

Aktuellen Stunde. Politiker aller Fraktionen zeigten dabei

Verständnis für die weltweiten Proteste gegen die Banken und

Finanzmärkte. Diese seien Ausdruck der Sorge der Menschen,

auch der Sorge um die Demokratie.

Vor diesem Hintergrund forderte Hans-Willi Körfges (SPD)

eine stärkere Handlungsfähigkeit des Staates ein und

kritisierte „Ignoranz“ und „Fatalismus“ auf Seiten der

Bundesregierung. Es dürfe nicht sein, dass derjenige, der

auf Staatsbankrotte spekuliere, dann auch noch den Staat zu

Hilfe rufe.

„Zaudern und Zögern verlängert die Krise“, erklärte auch

Stefan Engstfeld (Grüne). Heute herrsche ein Diktat der

Märkte, befürchtete er und forderte die Schaffung einer

europäischen Wirtschaftsunion mit einer einheitlichen

Wirtschafts-, Finanz-, Haushalts- und Sozialpolitik. Banken

müssten einer einheitlichen Aufsicht unterliegen, was

Deutschland bislang gebremst habe.

Heute seien die Parlamente entmachtet, erklärte Rüdiger

Sagel (Linke). Banken entschieden über Staatshaushalte und

hätten sich für den Notfall selbst verstaatlicht. Dies sei

eine existentielle Bedrohung des Staates. Der

Linken-Sprecher forderte einen Kurswechsel hin zu

öffentlich-rechtlich organisierten Banken, wie dies auch der

IWF unterstütze.

Es könne nicht sein, dass 63 Billionen Dollar, die in der

Realwirtschaft erarbeitet würden, 955 Billionen Dollar auf

den Finanzmärkten gegenüberstünden, meinte Armin Laschet

(CDU). Daher müsse man die Soziale Marktwirtschaft wieder

handlungsfähig machen. Die Deregulierung der Finanzmärkte

sei allerdings zu einem großen Teil unter einer rot-grünen

Bundesregierung erfolgt.

Vor diesem Hintergrund verwahrte sich auch Angela Freimuth

(FDP) gegen einseitige populistische Kampagnen. Mit Blick

auf die WestLB warnte sie vor einer Verstaatlichung von

Banken. Die diskutierte Trennung von Geschäftsbanken und

Investmentbanken werde Kreditbedingungen verschlechtern und

gebe keine Sicherheit, wie die Auswirkungen des

Zusammenbruchs der Investmentbank Lehman zeigten.

Man habe nicht mehr nur eine Wirtschafts- und Bankenkrise,

sondern eine Systemkrise, so Finanzminister Dr. Norbert

Walter-Borjans (SPD). Die Banken hätten aus den

Entwicklungen seit 2008 keine Lehren gezogen, also müsse man

handeln. Angesichts des neuen Währungsraums rund um China

warnte der Minister vor einer „D-Mark Nostalgie“; selbst die

Schweiz sei gezwungen, sich an den Euro zu koppeln.

Vor einer „Krise der Demokratie“ warnte Ministerpräsidentin

Hannelore Kraft (SPD). Diese lasse sich nur durch große

Einigkeit verhindern. Kraft wandte sich gegen die Macht der

drei großen Ratingagenturen, die gleichzeitig bewerteten und

an ihren Bewertungen verdienten. Banken müssten kleiner

werden, damit deren Stützung nicht immer wieder als

„alternativlos“ hingestellt werde. T.W.

|

|

Aktuelle Stunden zur Kreditklemme der Kommunen und zur

Finanz- und Bankenkrise - Eilantrag zum Betreuungsgeld |

|

Düsseldorf/Duisburg

17. Oktober 2011 -

„Sieht die Landesregierung eine Kreditklemme der Kommunen in

Nordrhein-Westfalen?“ will die CDU-Fraktion im Rahmen einer

Aktuellen Stunde in der Plenarsitzung am Mittwoch, 19.

Oktober 2011, wissen. Zur Begründung ihres Antrags verweist

die CDU-Fraktion auf die Aussage der Landesregierung in der

Sitzung des Ausschusses für Kommunalpolitik in der

vergangenen Woche, eine Kreditklemme sei nicht bekannt,

Sorgen um die Kreditvergabe für Kommunen seien unbegründet.

Demgegenüber habe die Ministerpräsidentin in einem aktuellen

Interview erklärt, dass es eine sehr gefährliche Situation

sei, „wenn jetzt erste Banken Kommunen mit Nothaushalten

keine Kredite mehr geben“. Da es offensichtliche keine

einheitliche Haltung der Landesregierung gebe, müsse der

Landtag dieses Thema debattieren.

Der Aktuellen Stunde in der Plenarsitzung am Donnerstag, 20.

Oktober 2011, liegen Anträge der Fraktionen von SPD und

Bündnis 90/DIE GRÜNEN sowie der Fraktion DIE LINKE zugrunde,

die miteinander verbunden werden. Beide Anträge greifen die

bankenkritischen Demonstrationen des Wochenendes auf und

äußern die Befürchtung, dass die Banken- und Finanzkrise

sich nicht nur auf den Bund, sondern auch direkt auf Länder

und Kommunen auswirke. Die Linke führt in diesem

Zusammenhang aus, dass sich dadurch die Kreditklemme der

Kommunen erneut verschärfen werde. Während die

Landesregierung die Abwicklung der West LB mit Milliarden

finanziere, würden die Kommunen zu Kürzungsorgien gezwungen.

Für die ersatzlose Streichung des Betreuungsgeldes soll sich

die Landesregierung auf Bundesebene einsetzen. Das ist der

Tenor eines Eilantrags „Fernhalteprämie

verhindern – CSU-‚Herzensprojekt‘ beenden“ der Fraktionen

von SPD und GRÜNEN für die Plenarsitzung am Mittwoch, 19.

Oktober 2011. Das Betreuungsgeld sei ein „Herzensprojekt“

der CSU. Die familienpolitische Leistung in Höhe von

voraussichtlich 150 Euro monatlich sollen Eltern erhalten,

die ihre ein- bis dreijährigen Kinder nicht in einer

Kindertagesstätte oder Kindertagespflege betreuen lassen.

SPD und GRÜNE wenden sich grundsätzlich gegen das

Betreuungsgeld, das zentrale Anliegen einer präventiven

Bildungs- und Familienpolitik hintertreibe. So liefere es

gerade einkommensschwachen Eltern einen Anreiz, ihren

Kindern frühe Förderangebote in Bildungseinrichtungen wie

der Kita vorzuenthalten und sich stattdessen für die

Geldleistung zu entscheiden. Das Betreuungsgeld sei außerdem

– verfassungsrechtlich prekär - geeignet, die traditionelle

Rollenverteilung zwischen Mann und Frau fortzuschreiben.

Nicht zuletzt sei es nicht finanzierbar und müsse aus diesen

guten Gründen abgelehnt werden, so SPD und GRÜNE

|

|

Aktuelle Viertelstunde über Kreditvergabe an Kommunen

im Nothaushaltsrecht

|

|

Düsseldorf/Duisburg

13. Oktober 2011 -

Über den Vorstandsbeschluss der WL-Bank zur Kreditvergabe an

Kommunen im Nothaushaltsrecht hat die CDU-Fraktion für die

Sitzung des Ausschusses für Kommunalpolitik (Vorsitz: Carina

Gödecke, SPD) am Freitag, 14. Oktober 2011, Raum E3 – D01

nach der öffentlichen Anhörung eine Aktuelle Viertelstunde

beantragt.

Die CDU-Fraktion stützt sich bei ihrem Antrag auf eine

Mitteilung der Presse. Danach hat die WL-Bank in Münster

einen grundsätzlichen Vorstandsbeschluss gefasst, nach dem

die Bank künftig Städten und Gemeinden im Nothaushaltsrecht

ohne genehmigte Finanzierungspläne keine weiteren Kredite

gewähren werde. Einer bisher ungenannten Kommune aus dem

Münsterland soll die Verlängerung des (Liquiditätssicherungs-)Kredits

verweigert worden sein. Das Innenministerium soll zu dem

Vorgang Stellung nehmen.

Die Ausschuss-Vorsitzende Carina Gödecke weist darauf hin,

dass „wegen überwiegender Belange des öffentlichen Wohls und

der öffentlichen Sicherheit oder schutzwürdiger Interessen

Einzelner die Öffentlichkeit“ bei bestimmten Informationen

ausgeschlossen werden könnte.

|

|

Anhörungen: Landesaltenpflegegesetz, politische Bildung,

Kreislaufwirtschaftsgesetz und demokratische Beteiligungsrechte |

|

Düsseldorf/Duisburg

7. Oktober 2011 -

In der kommenden Woche stehen vier öffentliche Anhörungen

auf der Tagesordnung der Fachausschüsse im Landtag NRW.

„Gesetz zur Änderung des Landesaltenpflegegesetzes“ lautet

der Gesetzentwurf der Landesregierung, der der Anhörung im

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Integration

(Vorsitz: Günter Garbrecht, SPD) am Mittwoch, 12.10.2011,

10.00 Uhr in Raum E 3 – A 02 zugrunde liegt. Um dem Mangel

an Ausbildungsplätzen in der Altenpflegeausbildung

entgegenzuwirken, der auch durch die besondere Belastung der

ausbildenden Pflegeeinrichtungen mit den Kosten der

Ausbildungsvergütung zu tun hat, soll eine

Umlagefinanzierung eingeführt werden. Mit dieser sollen die

Wettbewerbsnachteile der ausbildenden gegenüber den

nichtausbildenden Pflegeeinrichtungen ausgeglichen werden.

Der Entwurf einer Verordnung über die Erhebung von

Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der

Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege ist ebenfalls

Gegenstand der Anhörung.

Ebenfalls am Mittwoch, 12.10.2011, 13.00 Uhr in Raum E 3 – D

01 findet im Ausschuss für Schule und Weiterbildung

(Vorsitz: Wolfgang Große Brömer, SPD) eine Anhörung zum

Antrag der Fraktion FDP „Die politische Bildung in

nordrhein-westfälischen Schulen stärken – Schülerinnen und

Schüler noch stärker über die Gefahren für Demokratie durch

Rechts- und Linksextremismus aufklären“ und zu dem Antrag

der Fraktionen von SPD und Grüne „Politische Bildung stärken

– Pluralität fördern“ statt. Beide Anträge fordern die

Verstärkung der Aufklärungsarbeit an Schulen und die

Förderung des politischen Bewusstseins von Kindern und

Jugendlichen. Der Schwerpunkt soll bei der Aufklärung über

den Nationalsozialismus gesetzt werden, verlangt wird aber

auch die kritische Aufarbeitung der DDR-Geschichte.

Im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Vorsitz: Friedhelm

Ortgies, CDU) werden am Donnerstag, 13.10.2011, 11.00 Uhr im

Plenarsaal in der Anhörung zum Antrag der Fraktionen von SPD

und Grüne „Privat vor Staat verhindern – Röttgens

Kreislaufwirtschaftsgesetz ablehnen“ Experten gehört. Die

Fraktionen sprechen sich gegen den Gesetzentwurf von

Bundesumweltminister Röttgen aus und fordern u.a., dass die

Prinzipien der EU-Abfallrahmenrichtlinie, vor allem das der

Nachhaltigkeit, konsequent umgesetzt werden, die Einführung

einer flächendeckenden Bioabfallentsorgung vorgeschrieben

wird und die Kommunen weiterhin die Entscheidungshoheit

darüber haben, ob gewerbliche Abfallsammlungen ausgeführt

werden.

Am Freitag, 14.10.2011, um 10.00 Uhr in Raum E 3 – D 01

setzt sich der Ausschuss für Kommunalpolitik (Vorsitz:

Carina Gödecke, SPD) im Rahmen einer Anhörung mit dem Antrag

der Fraktion FDP „Demokratische Beteiligungsrechte der

Bürgerinnen und Bürger stärken – Kumulieren und Panaschieren

bei Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen einführen“

auseinander. Um die demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten

der Bürgerinnen und Bürger substanziell zu stärken, soll in

NRW, wie schon in anderen Bundesländern, auf kommunaler

Ebene das Kumulieren und Panaschieren ermöglicht werden |

|

|