|

|

|

Sportpark-Chronik

|

|

Parallelkanal

-

Schwimmanlagen-, Stadion- und

Eishallenbau

Start der Fußball-Bundesliga im August 1963 - Von Harald

Jeschke

|

|

1963:

Start in die Fußball-Bundesliga

Die

neue Ära war extrem spannend.

In den

ersten Tagen der Bundesliga: Helle Stutzen halfen gaben

besseren Überblick

|

|

Sportpark

-

Parallelkanal

-

Haldenpark

Sportpark-Seehaus |

|

Die Geschichte des Sportparks - Von Harald Jeschke nach

Einsicht in die Krupp-Akte beim Duisburger Privatarchiv von

Rechtsanwalt Dr. Klönne, einem Nachkommen von Friedrich

Klönne (Klönnewiese im Sportpark am Seehaus), der die

Überlassung des Sportparks an die Stadt Duisburg in

den 1920er Jahren durch Unternehmer Krupp forcierte.

Unternehmer

Alfred Krupp leitete mit dem Neudorfer Friedrich Klönne die

Geburt des Sportparks ein Unternehmer

Alfred Krupp leitete mit dem Neudorfer Friedrich Klönne die

Geburt des Sportparks ein

Ein weltweit

anerkanntes Markenzeichen aus dem Süden Neudorfs ist ohne

Zweifel der Sportpark Wedau. Feldhandball-Länderspiele von

50 000 Besuchern, begeisterte Zuschauer bei Kanu- und

Ruderweltmeisterschaften, Modellboot-Ausstellungen,

Show-Veranstaltungen mit dem legendären Peter Frankenfeld im

Stadion, Fußball-Bundesliga-Partien vor "brodelnder" Kulisse

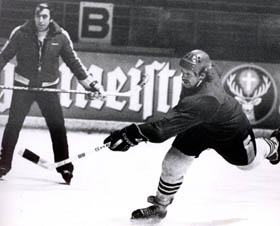

im Stadion, Eishockey-Knüller ab den 70er Jahren,

Wasserball-Nationenturniere, Start- und Zielstrecke für die

Marathonläufe, die Olympischen Spiele der Studenten aus der

Welt 1989, Austragungsstätte vieler Sportarten auch für die

World Games 2005 - der Sportpark im Süden Neudorfs ist ein

Markenzeichen erster Güte. Der Sportpark ist mit einer

Fläche von über 200 Hektar ausgestattet, wobei die

Wasserfläche 56 Hektar beträgt

600 Jahre vor Christus benutzten die Germanen die Wedau als Totenfeld. Beim

Bau des Güterbahnhofs Wedau wurde sogar entdeckt, dass hier der Südrand der

eiszeitlichen Vergletscherung Norddeutschlands war.

Alfred Krupps Brief war die Initialzündung

Die eigentliche Geburtsstunde des Sportparks war der

5. Oktober 1872. Unternehmer Alfred Krupp

hatte in Berlin eine lange Unterredung mit einem Reichsbahndirektor geführt,

brütete anschließend lange mit mit einem seiner Direktoren über einer Skizze des

Wedau-Geländes.

Dann brachte er seien Gedanken zu

Papier. Er schrieb um 10 Uhr abends (so die damalige Form)

an die Krupp-Zentrale in Essen:

"Nach der Abreise von Dr. Goose

bemerke ich zu obiger Skizze, bestätigend, dass wir nicht

einer Bahn tributär sein dürfen, dass ich nur dem künftigen

Umfange der betreffenden Industrie angemessen finde, wenn

wir die Wedau und den Duisburger Wald erwerben und das

Terrain - je nach Beschaffenheit zu Colonie & Schlackensturz

bestimmen den Eichelskamp erwerben und eine eigene Bahn den

Rhein entlang errichten die über Eichelskamp einmündet u. wo

wir, ohne Einspruch u. Störung Schlacken fahren u. die

Arbeiter her & hin transportieren können."

Im Jahre 1873

erwarb Krupp ein etwa 100 Hektar großes Gelände und konnte den Bahnbetrieb der

Johanneshütte in Eigenregie durchführen.

Es wurden aber auch Mietshäuser für die Arbeiter

gebaut, Schlacke abgekippt und auch ausgebaggert, da Sand und Kies für die

Hochöfen gebraucht wurde. Die Ausbaggerungen ließen die drei Seen entstehen, die

nach den drei weiblichen Angehörigen der Familie Krupp Margarete, Barbara und

Berta benannt wurden.

Quelle: Sammlung Hans-Willi Bütefür

|

|

Bau eines Stadions |

|

Als nach dem Ersten

Weltkrieg die Dienstpflicht zur körperlichen Ertüchtigung der Jugend wegfiel

und

stattdessen

die Sportbewegung generell gefördert werden sollte, entschloss sich Krupp

1919, der Stadt Duisburg einen Teil des Geländes rund um den Margartensee

zur Errichtung eines Strandbades, einer Schwimmanlage sowie zum Bau eines

Stadions zur Verfügung zu stellen. stattdessen

die Sportbewegung generell gefördert werden sollte, entschloss sich Krupp

1919, der Stadt Duisburg einen Teil des Geländes rund um den Margartensee

zur Errichtung eines Strandbades, einer Schwimmanlage sowie zum Bau eines

Stadions zur Verfügung zu stellen.

Die Verbandsbahn 1926, die alte Heimat des Amateur-Schwimmclubs Duisburg

Im folgenden Jahr errichtete der Verband der Duisburger Schwimmvereine im

Barbarasee eine Schwimmsportanlage mit Schwimmbahn (100 Meter lang, 25 Meter

breit und 2,5 Meter tief) und Sprungturm mit je zwei Einmeter- und

Dreimetersprungbretter, sowie zwei Fünfmeter-, ein Siebenmeter- und eine

Zehnmeterplattform. Der Zuschauerraum fasst 2000 Sitzplätze und 2500 Stehplätze.

Zu beiden Seiten der Schwimmbahn gab es mehrstöckige Bauten. Erreichen sollte

der Bürger den späteren Sportpark mit der Eisenbahn. Preis der Fahrt auf der

Strecke Hauptbahnhof - Wedau bis zur Haltestelle Duisburg-Wedau während der

Sommermonate in der vierten Klasse: 10 Pfennig.

Gleichzeitig baute die Stadt am nördlichen Ufer des Margaretensees ein Stadion,

dass für Westdeutschland vorbildlich sein sollte. Bereits damals bestand die

Absicht, den Margaretensee für Bade- und Schwimmsportzwecke auszubauen. Dies

verwirklichte die Stadt in großzügiger Weise.

In den Folgejahren wurde der Ausbau der Wald- und Wasserflächen zügig betrieben.

Um ein in jeder Beziehung einwandfreies Strand- und Schwimmbad zu schaffen,

wurde der Margaretensee durch Auspumpen rocken gelegt und auch während der

Bauzeit trocken gehalten.

Die Sohle des Sees wurde auf eine gleichmäßige Tiefe von 27 Meter ausgebaggert.

Das Baggergut wurde in einer extra zu diesem Zweck errichteten Waschanlage

gewaschen und gesiebt, der gewonnene reine und vollkommen staub- und keimfreie

Sand an den Ufern des Sees zu einem Strand ausgeschüttet.

Auf diese Weise entstand am nordöstlichen Ufer des trapezförmig angelegten Sees

ein 400 Meter langes und am südlichen und westlichen Teil je 300 Meter

langes Strandbad, so dass die gesamte Strandbadlänge 100 Meter, die trockene

Sandfläche 59 000 Quadratmeter und die Wasserfläche für Nichtschwimmer 28 000

Quadratmeter betrug. Insgesamt bedeckt der See eine Wasserfläche von 70 000

Quadratmetern.

Der Margaretensee hat einen ständigen unterirdischen Zufluss durch den reinen

Sandboden, und zwar vom benachbarten, um einige Zentimeter höher gelegenen

Bertasee. Um den Wasserspiegel des Margaretensees auf gleicher Höhe zu halten

und um ein noch reineres und klares Wasser zu gewinnen, wurde von der

nordwestlichen Seite des Sees ein oberirdischer Abfluss durch einen Kanal zum

Rhein angelegt. Durch den Überlauf wird der Wasserstand auf eine gleichmäßige

Höhe von 30,1 Meter über Normalnull gehalten. Durch das 60 Zentimeter weite

Kanalrohr fließt täglich bis zu 20 000 Kubikmeter Wasser ab, so dass sich der

See in rund neun Tagen vollständig erneuert.

Die

Tageszeitung "Groß Duisburger Anzeiger" verkündete die

Einweihung der

Strand- und Schwimmanlagen in der Wedau zum 25. Juli 1925

Am 1. Juli 1925 schrieb die Tageszeitung "Groß Duisburger

Anzeiger": "Die Duisburger Strand- und Schwimmanlagen in der

Wedau gehen ihrer Vollendung entgegen. Die Einweihung und

Eröffnung wird

am

25. Juli erfolgen. Im Waldgebiet im Südostteil Duisburgs

sind in der Wedau auf einem der Firma Krupp gehörenden

Gelände durch Sandbaggerungen drei große Seen entstanden,

der Margareten-, Berta- und Barbarasee. Obwohl die durch

Ausbaggerung entstandenen Seen keinen oberirdischen Zu- oder

Abfluss hatten, zeichneten sie sich durch besonders klares

und reines Wasser aus, da sie in einem Grundwasserstrom

liegen, der durch den in der Wedau anstehenden reinen

Sandboden von den Höhen des Duisburger Waldes zum Rhein

fließt." Das Stadion war zur Einweihung am 25. Juli 1926

proppevoll. am

25. Juli erfolgen. Im Waldgebiet im Südostteil Duisburgs

sind in der Wedau auf einem der Firma Krupp gehörenden

Gelände durch Sandbaggerungen drei große Seen entstanden,

der Margareten-, Berta- und Barbarasee. Obwohl die durch

Ausbaggerung entstandenen Seen keinen oberirdischen Zu- oder

Abfluss hatten, zeichneten sie sich durch besonders klares

und reines Wasser aus, da sie in einem Grundwasserstrom

liegen, der durch den in der Wedau anstehenden reinen

Sandboden von den Höhen des Duisburger Waldes zum Rhein

fließt." Das Stadion war zur Einweihung am 25. Juli 1926

proppevoll.

Neudorfer Radrennbahn

Nach dem Krieg begannen einige Radsport-Enthusiasten

des Radsportverein 09 um Erwin Krahe herum,

den

Bau einer Radrennbahn im Bereich Grunewald am Sternbuschweg zu planen. Nach der

Eröffnung am 12. Juni 1951 gab es jahrelang große Probleme mit dem Etat, so dass

1955 der Eisenbahnsportverein (ESV) vertraglich mit ins Boot geholt wurde,

später gab es noch den Rad-Renn-Club Duisburg. den

Bau einer Radrennbahn im Bereich Grunewald am Sternbuschweg zu planen. Nach der

Eröffnung am 12. Juni 1951 gab es jahrelang große Probleme mit dem Etat, so dass

1955 der Eisenbahnsportverein (ESV) vertraglich mit ins Boot geholt wurde,

später gab es noch den Rad-Renn-Club Duisburg.

Internationales Steherrennen

1962.

Links hinter der Nummer 2 ist Radrennbahn-Motor Erwin Krahe auf dem Bild

|

Wer

spielte schon im Wedau-Stadion?

Die größten

Sportveranstaltungen der ersten 50 Jahre im Wedau-Stadion |

|

August 1922: Deutsche

Leichtathletikmeisterschaften

23. November 1924: Fußball-Länderspiel Deutschland - Italien 0:1

rechts

läuft der später Bundestrainer Sepp Herberger, in der Mitte der legendäre

deutsche Zerberus Heiner Stuhlfauth durch das Marathontor ein rechts

läuft der später Bundestrainer Sepp Herberger, in der Mitte der legendäre

deutsche Zerberus Heiner Stuhlfauth durch das Marathontor ein

22. Oktober

1933: Fußball-Länderspiel Deutschland - Belgien (8:1) |

|

1935:

Boxländerkampf Deutschland - Italien |

|

27. Mai 1951: Endspiel um die

deutsche Hockeymeisterschaft der Herren

zwischen dem Club Raffelberg und

Uhlenhorst Mülheim.

Vor 12 000

Zuschauern wurde der Club Raffelberg mit einem 1:0-Sieg Deutscher Meister. |

|

26. August

1951: Handball-Länderspiel Deutschland - Schweden |

|

5. Oktober

1952: Handball-Länderspiel Deutschland - Jugoslawien |

|

9. Mai 1953:

Fußball-B-Nationalmannschaft - Bolton Wanderers |

|

7. Mai 1955:

Handball-Weltmeisterschaft Deutschland - CSSR |

|

1. Juli 1956:

Leichtathletik-Länderkampf Deutschland - Holland |

|

5. und 6. Oktober 1957:

Leichtathletik-Länderkampf Deutschland - Frankreich

Deutschlands 5000-Meter-As Herbert

Schade führt vor Frankreichs Marathon-Olympiasieger Alain Mimouni (3. von

re.)

|

|

24. Mai 1958:

Handball-Länderspiel Deutschland - Rumänien |

|

5. Juli 1958:

Internationales Leichtathletik-Sportfest |

|

19. Juli 1959: Endspiel um die

deutsche Handball-Meisterschaft: TuS Lintorf - Bayer Leverkusen

|

|

31. August 1963: Start der

1. Fußball-Bundesliga

Heimspiel: Meidericher SV - Eintracht Frankfurt (3:1)

36 000 Zuschauer

Im Zebratrikot setzt sich der im

August 2003 verstorbene "Boss" Helmut Rahn, einer der "Helden der WM 1954

von Bern" gegen zwei Frankfurter durch.

|

|

16. Februar 1965 - Stadion: Einweihung der

Stadiontribüne nebst Flutlichtanlage mit Fußballspiel Deutschland - Chelsea

(0:1, 30 000 Zuschauer).

Mit dabei Werner "Eia" Krämer vom MSV, erster internationaler Einsatz von

Franz Beckenbauer.

|

|

6. und 8. August 1965:

65. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften |

|

22. und 23.

Juli 1967:

Leichtathletik-Europacup

(Zwischenrunde) |

|

6. September 1968: Internationales

Leichtathletik-Abendsportfest

|

|

1972:

Fußball-B-Länderspiel Deutschland - UdSSR |

|

24. bis 26.

August 1973: Europameisterschaft der Leichtathletik-Junioren |

|

8. Oktober

1975:Fußball-B-Länderspiel Deutschland - Rumänien |

|

|

|

Großereignisse der ersten 50 Jahre auf der Regattabahn |

|

Europameisterschaften 29. Juni 1956

|

|

1957

Europameisterschaften der Frauen und der Männer

|

|

30.08.1959

|

|

1960

C-Motorbootrennen

|

|

22./29. 08.1965

Europameisterschaften der Frauen und Männer

|

|

25.06.1967

Große internationale Ruderregatta

|

|

6.8.67 Deutsche

Rudermeisterschaften

|

|

August 1967

Kanu-Europameisterschaften

|

|

August 1968

Deutsche Rudermeisterschaften

|

|

28./29. Juni

1969 Deutsche Rudermeisterschaften

|

|

9./10. August

1969 Internationales deutsches Ruderchampionat

|

|

8./9. August

1970 Deutsche Rudermeisterschaften

|

|

1971 Drittes

internationales deutsches Ruderchampionat

|

|

11.12.

September 1971 Deutsche Rudermeisterschaften

|

|

23. - 24.9.1972

Deutsche Rudermeisterschaften

|

|

24. - 25.6.1972

Ruder-Länderkampf

|

|

28./29.7.1973

5. internationales Ruderchampionat

|

|

11. - 17.7.1974

Jubiläumsveranstaltung der internationalen Kanuföderation

|

|

7. - 10.8.1975

Deutsche Kanu-Meisterschaften

|

|

13./14.9.1975

Deutsche Rudermeisterschaften

|

Große Veranstaltungen der ersten 50 Jahre im Schwimmstadion

21. - 23. August 1953

Deutsche Wasserballmeisterschaft |

26./27. August 1961

Deutsche Jugend-Wasserballmeisterschaft |

9. - 12.8. 1962

Deutsche Wasserballmeisterschaft |

|

12. - 14.7.

1963 Sechsländer-Wasserballturnier |

|

5. - 7.5.1972

Intern. Wasserballturnier |

14. - 16.7. 1972

Deutsche Wasserballpokalmeisterschaft |

|

15. - 19.8.

1973 Wasserball-Europameisterschaft der Junioren |

17. - 24.5. 1974

Internationales Wasserballturnier |

9. - 11.8.1974

Deutsche Jugend-Wasserballmeisterschaft

|

|

|

Großereignisse der ersten 50 Jahre auf der Regattabahn |

|

|

Europameisterschaften 29. Juni 1956

|

|

1957

Europameisterschaften der Frauen und der Männer

|

|

30.08.1959

|

|

1960

C-Motorbootrennen

|

|

22./29. 08.1965

Europameisterschaften der Frauen und Männer

|

|

25.06.1967

Große internationale Ruderregatta

|

|

6.8.67 Deutsche

Rudermeisterschaften

|

|

August 1967

Kanu-Europameisterschaften

|

|

August 1968

Deutsche Rudermeisterschaften

|

|

28./29. Juni

1969 Deutsche Rudermeisterschaften

|

|

9./10. August

1969 Internationales deutsches Ruderchampionat

|

|

8./9. August

1970 Deutsche Rudermeisterschaften

|

|

1971 Drittes

internationales deutsches Ruderchampionat

|

|

11.12.

September 1971 Deutsche Rudermeisterschaften

|

|

23. - 24.9.1972

Deutsche Rudermeisterschaften

|

|

24. - 25.6.1972

Ruder-Länderkampf

|

|

28./29.7.1973

5. internationales Ruderchampionat

|

|

11. - 17.7.1974

Jubiläumsveranstaltung der internationalen Kanuföderation

|

|

7. - 10.8.1975

Deutsche Kanu-Meisterschaften

|

|

13./14.9.1975

Deutsche Rudermeisterschaften

|

Große Veranstaltungen der

ersten 50 Jahre im Schwimmstadion

21. - 23. August 1953 Deutsche Wasserballmeisterschaft

26./27. August 1961 Deutsche

Jugend-Wasserballmeisterschaft

9. - 12.8.

1962 Deutsche Wasserballmeisterschaft

12. - 14.7.

1963 Sechsländer-Wasserballturnier

5. - 7.5.1972

Intern. Wasserballturnier

14. - 16.7.

1972 Deutsche Wasserballpokalmeisterschaft

15. - 19.8.

1973 Wasserball-Europameisterschaft der Junioren

17. - 24.5.

1974 Internationales Wasserballturnier

9. - 11.8.1974

Deutsche Jugend-Wasserballmeisterschaft

Eissporthalle:

|

25.12.1970

Erste Laufzeit - Test |

|

28.1.1971 Erste

öffentliche Laufzeit |

30.01.1971 Erstes Spiel

Duisburger SC - Kanadische Militärauswahl |

|

21.11.1972

Länderspiel Deutschland - Schweiz vor 5000 Besuchern |

Sportpark-Anreise

Mit demP

kw:

Aus Norden/Nord-Osten: A 3 und A 2 aus Richtung Emmerich/Arnheim (NL) und

Hannover über Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg bis Ausfahrt Duisburg-Wedau,

dann Richtung Sportpark.

Aus Osten kommend:

A 40 aus Richtung Essen/Bochum über Autobahnkreuz Duisburg, dann A 59 Richtung

Düsseldorf/Duisburg-Süd bis Ausfahrt Wanheimerort, dann Richtung Sportpark

Wedau.

Oder: A 42 (Emscherschnellweg) aus Richtung Gelsenkirchen/Dortmund bis

Autobahnkreuz Duisburg-Hamborn, dann A 59 Richtung Düsseldorf, Ausfahrt

Wanheimerort, dann Richtung Sportpark.

Aus Süden kommend: A 3 aus

Richtung Düsseldorf/Köln/Frankfurt bis Ausfahrt Duisburg-Wedau, dann Richtung

Sportpark.

Aus Westen kommend: A 40 aus

Richtung Krefeld/Venlo (NL) bis Autobahnkreuz Duisburg, dann A 59 Richtung

Düsseldorf/Duisburg-Süd, dann Richtung Sportpark.

Anreise mit der Bahn

Ab Duisburg-Hauptbahnhof:

Weiterfahrt mit der S-Bahn Richtung Düsseldorf, Haltestelle "Im Schlenk", weiter

zu Fuß

|

|

|

|

Von

Harald Jeschke Von

Harald Jeschke

Eishallenbau

|

|

Kapitel I

Von der Idee bis zur Fertigstellung

31 Jahre Duisburger

Eissporthallen-Geschehen – von Oktober 1968 bis Oktober 1999 gibt es viele

Geschichten rund um den Puck in der Eissporthalle.

Erste Planungen - ob in

der Politik oder im Sport - die berühmte Zeit des Jahres 1968 ist in vielerlei

Hinsicht (siehe neuer Außenminister der Bundesrepublik: Joschka Fischer) ein

aktuelles Thema. Dies gilt auch in Duisburg für die Wedau-Eissporthalle, die ab

der Saison 203/2004 den Namen Scania-Arena erhielt..

Am 15. Oktober 1968 meinte der damalige

SPD-Fraktionsvorsitzende und spätere Oberbürgermeister der Stadt Arnold

Masselter: "Wenn wir uns nicht auf die Hinterbeine stellen, dann ist es bald

nicht mehr weit her mit Duisburgs traditionell gutem Ruf als Sportstadt des

Reviers. Andere Städte bauen eine Eissporthalle, und wir sollten ein solches

Projekt ernsthaft prüfen, da immer mehr Duisburger nach Düsseldorf und Krefeld

fahren, um dort die Schlittschuhe anzuziehen."

Trotz der auch damals

vorherrschenden Finanzprobleme sollte in Duisburg neben dem Schwimmstadion am

Westufer des Margaretensees ein solches Projekt entstehen.

Das städtische Sportamt hatte schon vor der Forderung Masselters in einer

Vorlage dem Projekt Eissporthalle ein größeres Kapitel gewidmet. Weiterhin gab

es ein Bauangebot der Firma IBACO aus Velbert. In dieser Firma war der spätere

Eishockey-Vorsitzende des ersten Duisburger Eishockey-Klubs DSC Kaiserberg 1947

Abteilung Eishockey und auch spätere Funktionär des Deutschen Eishockeybundes

Wilfred Wegmann die treibende Kraft zum Bau der Halle. Die IBACO hatte im Jahr

1968 schon den Bau der Hallenbäder in Duisburg-Süd und Duisburg-Meiderich in

Angriff genommen (beide existieren heute nicht mehr, fielen dem Rotstift und der

Abrissbirne zum Opfer), die dann 1969 fertig gestellt wurden. Die IBACO plante

auch in vielen Nachbarstädten Eisarenen mit einer Kapazität von mehr als 4000

Zuschauern.

In diesen Hallen sollte auch im Sommer Rollschuh gelaufen oder Handball gespielt

werden können. Die Baukosten wurden damals mit dreieinhalb Millionen Mark

veranschlagt, wobei der Stadt keinerlei Finanzbeteiligung aufgebürdet werden

sollte. Sie sollte lediglich das Grundstück mit angrenzenden Parkmöglichkeiten

zur Verfügung stellen. Die Halle in Duisburg wurde gebaut und gibt es in

gleicher Ausfertigung auch in den Städten Essen, Herne, Soest und Iserlohn.

Die ersten

Tage im Leben der Eissporthalle

Als das deutsche Traumpaar der 60er und 70er Marika Kilius und Hans-Jürgen

Bäumler die Duisburger entzückte

Nachdem die Politik 1968 die Weichen zum

Bau der Eissporthalle an der Wedau gestellt hatte, traten die Planer in

Aktion. Im Jahr 1969 wurden die letzten bürokratischen Hürden genommen und am

23. Oktober 1969 war es NRW-Kultusminister Fritz Holthoff, ein gebürtiger

Duisburger, der gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten aus Bissingheim

Hermann Spillecke und dem Direktor der IBACO Dr. Krieger den Grundstein zum

Bau der Eissporthalle legte.

Mit dem Fanfarenkorps der "Roten Funken",

einem überdimensionalen Schlittschuh an einem Kran und viel Prominenz wurde

der zweite und symbolische Akt zum Bau der Eissporthalle angegangen. Im

Dezember 1970 stieg der dritte Akt des neuen Duisburger Kindes Eissporthalle.

Die Halle stand, das erste "Eis wurde gekocht". Am zweiten Weihnachtstag 1970

wurde die Eisfläche erstmals für den Probelauf kostenlos der Duisburger

Bevölkerung angeboten.

Um 15 Uhr war draußen leichter Schneefall, drinnen war der Innenausbau noch

nicht ganz abgeschlossen, aber die ersten Duisburger wagten sich auf das

gefrorene Gebiet. Darunter auch das spätere Ehepaar Ute und Günter Michel, die

Jahre später Funktionen im Duisburger Eishockey übernehmen sollten. Am

Mittwoch, den 27. Januar 1971 nahm das Bauordnungsamt die Eissporthalle ab und

gab die Eisfläche frei.

Die erste öffentliche Laufzeit gab es dann tags darauf, am Donnerstag, den 28.

Januar 1971. Ab 13.30 Uhr wurde die Eisfläche für die erste öffentliche

Laufzeit freigegeben. Von da an ging es sozusagen Schlag auf Schlag mit neuen

Höhepunkten weiter. Am 16. Februar wurde der Aufbau für das Deutsche

Eistheater Berlin mit dem Stück "Maske in Blau" begonnen. Vom 17. bis zum 24.

Februar gab es rauschende Vorstellungen.

Es war der erste

Veranstaltungshöhepunkt im jungen Leben der Eishalle, als in der proppevollen

Halle das Duisburger Publikum dem damaligen deutschen Traumpaar auf dem Eis

Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler sowie Manfred Schnelldorfer zujubelte.

Alle waren entzückt und 50 000 Besucher gaben den Veranstaltungen einen

würdigen Rahmen, so dass der damalige Eistheater-Direktor Willy Schilling den

Duisburgern ein hohes Lob zollte: "Das haben wir nicht erwartet, es war ein

phantastisches Publikum." Das Lob nahm auch der erste Hallendirektor Rudi

Weide freudestrahlend entgegen. Er sollte später noch für viel Furore in

Duisburg sorgen.

Kapitel III

Eissporthallen-Veranstaltungen waren im ersten Jahr der absolute Hit

Die

Eissporthalle wurde so etwas wie die gute Stube Duisburgs in Sachen Eissport.

Aber auch andere Ereignisse rund um den Sport oder das moderne Entertainment

kamen in dem neuen Duisburger Eistempel Anfang der 70er zu Ehren. Immerhin bot

die Halle an der Margaretenstraße eine rund 60x30 Meter große Eisfläche, die

mit dem Kältesystem der Ammoniak-Verdampfung eine Eisaufbereitung auch

zu sommerlichen Temperaturen möglich werden ließ, Platz für rund 1500 Sitz-

und 2500 Stehplätze.

Der erste Eismeister hieß Wolfgang Daumann, der das

damalige 70 000 Mark teure Gefährt namens "Zamboni" (die norditalienische

Familie Zamboni war Vorreiter in Sachen fahrbare Technik zur Eisaufbereitung,

dem Eishobeln und Waschen des Eises mit heißem Wasser), das aus Kalifornien

geordert worden war. Das Panorama-Restaurant mit knapp 100 Plätzen lud viele

neugierige Duisburger zum Verweilen ein. Ein Glas Bier kostete damals 80

Pfennig, das der erste Pächter Hans Werner, ehemals Klubwirt des

Eintracht-Klubhauses, ausschenkte. Speisen gab es aus der Küche für 5 bis 15

Mark. Eine Kegelbahn mit vier Bahnen gab es zum sportlichen Part neben dem

Eis. Nach einem Jahr verschlug die Besucherzahl so manchem Optimisten und auch

dem ersten Hallendirektor Rudi Weide fast die Sprache.

Rund 150 000 Besucher kamen zu den Veranstaltungen, über 800 000

Sporttreibende hatten sich auf dem Eis getummelt, was damals eine Einnahme von

rund 1,5 Millionen Mark einbrachte. Rund 2500 Paar Schlittschuhe gingen an die

Aktiven. Welch ein Erfolg. Und der Vereinssport in Sachen Eissport wurde auf

die Beine gestellt. Beim DSC Kaiserberg wurden ruckzuck mehr als 500

Eissportfreunde gezählt – die Abteilung boomte.

Die Veranstaltungspalette

reichte von der "Maske in Blau" über die "Heiße Nacht auf kühlem Eis", mit dem

unvergessenen Fernsehlotterie-Star Hans Rosenthal (Dalli, Dalli), dem

Eistheater "Weißes Rößl" mit Manfred Schnelldorfer bis zu dem Angebot, bei den

mehrfachen deutschen Meistern im Paarlaufen Margret Göbl und Franz Ningel die

hohe Kunst des Paarlaufens zu lernen. Und dann war es mehr als nur nahe

liegend, eine schlagkräftige Eishockeymannschaft aus dem Boden zu stampfen.

Mit Hallendirektor Rudi Weide hatte man ja einen Mann, der in seiner

Heimatstadt Riga das Eishockey-ABC gelernt und es bis zum Nationalspieler

Lettlands gebracht hatte. Über Augsburg, Krefeld, Dortmund, Essen, erneut

Krefeld (wurde 1951 mit den legendären Preußen aus Krefeld Deutscher Meister,

18facher deutscher Nationalspieler und zweifacher WM-Teilnehmer) kam er in den

Westen und 1970 nach Duisburg. Er wurde zusammen mit Wilfred Wegmann zu dem

Mann, der das Duisburger Eishockey ans Laufen brachte.

Kapitel IV

Oktober 1998

Nachdem die Eissporthalle stand und

ihr erstes Jahr mit den unterschiedlichsten Veranstaltungen unter einem

mehr als guten Stern gestanden hatte, machte sich der damalige

IBACO-Vertreter Wilfred Wegmann mit dem ersten Eissporthallen-Direktor

Rudi Weide ans Werk, eine

Eishockeymannschaft

aus der Taufe zu heben. Nach ersten Gehversuchen des Duisburger SC

Kaiserberg mit vielen ehemaligen Krefelder Spielern und dem ersten

Testsieg (14:0) über die Pokalmannschaft von Preußen Krefeld vor 2000 Fans

folgte ein 23:2 über eine Soldatenmannschaft aus Soest. Weitere Tests mit

ersten Niederlagen gegen den KEV und Bad Nauheim folgten bis zum Frühjahr

1971. Eishockeymannschaft

aus der Taufe zu heben. Nach ersten Gehversuchen des Duisburger SC

Kaiserberg mit vielen ehemaligen Krefelder Spielern und dem ersten

Testsieg (14:0) über die Pokalmannschaft von Preußen Krefeld vor 2000 Fans

folgte ein 23:2 über eine Soldatenmannschaft aus Soest. Weitere Tests mit

ersten Niederlagen gegen den KEV und Bad Nauheim folgten bis zum Frühjahr

1971.

Ab dem Herbst 1971 ging es in der Regionalliga erstmals offiziell los. In

den folgenden Monaten staunten Duisburger Fans in immer größerer Zahl über

die Künste und Erfolge von Heiner Bayer und Kameraden. Der DSC wurde

Meister der Regionalliga und stieg durch einen 9:1-Erfolg im letzten

Qualifikationsspiel über Eintracht Frankfurt vor 4000 begeisterten

Duisburgern in die Oberliga auf. Die Cracks waren irgendwie bei der IBACO

beschäftigt und bekamen so rund 40 Mark pro Spiel. Das war es auch schon

neben dem riesigen Spaß.

Am 27. November gab es ein Eishockey-Länderspiel in der Eissporthalle.

Deutschland gewann gegen die Schweiz mit 6:4 mit Erich Kühnhackl, Alois

Schloder und Udo Kießling vor 5000 Duisburgern. Der DSC Kaiserberg sorgte

weiterhin für Furore und schaffte auch aus der Oberliga 1972/73 den

Aufstieg. Als Neuling wurde der DSC Kaiserberg Neunter und schaffte damit

den Sprung in die neu gegründete zweite Bundesliga.

Eine gravierende Entscheidung fiel August 1974. Die Eissporthalle ging

in den Besitz der Stadt Duisburg über. Die IBACO war in finanziell

schweres Fahrwasser geraten und die im Vertrag mit der Stadt geregelte

"Heimfall-Klausel" sorgte dafür, dass die Stadt die Halle übernehmen

konnte, Kämmerer Dr. Wolfgang Dumas dafür aber nichts zu bezahlen hatte.

Die Duisburger Betriebsgesellschaft übernahm die Regie. Später kam auch

mit Fritz Hesselmann ein neuer Gastronom ins Restaurant, der auch später

im Duisburger Eishockey führend und zur bekanntesten Person wurde, aber

auch mit für den Passskandal 1980 verantwortlich war.

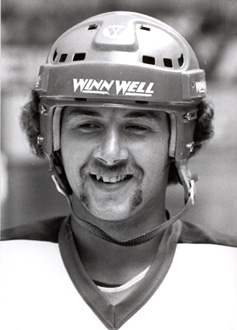

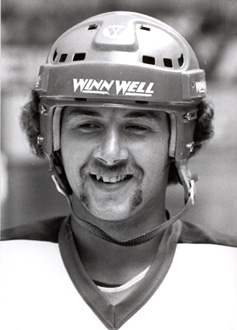

Im Eishockey ging es beim DSC in der 2. Bundesliga weiter. Dieser Liga

gehörte der Klub lange Jahre mit wechselndem Erfolg an, ehe ihm in der

Saison 1978/79 sogar der Sprung in

die Eliteliga gelang. Die damaligen Kanadier, die dies mit Toren und

Fäusten schafften, hießen Lynn Powis (linkes Bild unten) , Ken Baird

(mittleres Bild beim Schlagschuss) und Gerald Hangsleben (rechts),

die zu Duisburger Legenden wurden.

|

|

|

|

Sie

sorgten mit dem damaligen Team für einen ungeheuren Boom und viele

ausverkaufte Spiele. Die Karten wurden zum Teil wie Erbhöfe gehandelt. Ein

dunkles Kapitel mit Passfälschungen folgte 1980/81, danach der Absturz und

der Neuaufbau 1981/82 als

Duisburger SC Eishockey in der 2. Bundesliga – allerdings mit Schulden,

die fast die Millionenhöhe erreichten. Der Konkurs ließ sich aber nur

hinauszögern, zu groß war der finanzielle Schaden durch das Skandaljahr.

Aber erst 1986/87 wurden die Schulden übermächtig und ein Schlussstrich

gezogen.

Durch Satzungslücken wurde der totale Absturz in die untersten Klassen

abgefedert und ab 1987 ging der Duisburger SV 87 ans Werk, bis ihm

verblüffend schnell schon 1987 die Luft ausging. Im November 1991 wurde

dann der EV Duisburg aus der Taufe gehoben, der mit behutsamen Schritten

und einem Neuaufbau von ganz unten nun in der 2. Bundesliga wieder

bundesweit Duisburgs Vertreter ist.

|

|

1963 -

Start in die

Fußball-Bundesliga - die neue Ära war spannend

In den ersten Tagen der

Bundesliga: Helle Stutzen halfen zum besseren Überblick

|

|

"Der Gegner der Kölner ist die Mannschaft mit den helleren

Stutzen", sagte kein Geringerer als Mister "Gutenabendallerseits" Heribert

Faßbender von der ARD in den ersten Tagen der Fußball-Bundesliga. Der Hinweis

war in der Tat Gold wert. Im Zeitalter von bewegten Bildern im Medium Fernsehen

in schwarz und weiß war bei fast identischer dunkler Kleidung der damaligen

Profis der Hinweis oft genug angebracht. Dunkelblaue, schwarze oder rote

Kleidung konnte oft nicht unterschieden werden.

Wie gut, dass es da die

Zebrakluft des Meidericher SV gab.

Überhaupt Meidericher SV. Das war

schon so ein Ding mit dem Team von der Westender Straße. Als Steppke mit gerade

einmal zwölf Jahren brachte ein Nachbarsjunge den eigentlich eingefleischten

DSVler sogar per Fahrrad zur Westender Straße. Die letzten Spiele beim

legendären Aufstieg der Zebras mit Dieter "Pitter" Danzberg waren echt der Hit.

Und dann der Aufstieg, das Raunen der Menge, als ein Heinz Höher, Manfred

Manglitz und der "Boss" leibhaftig im Freundschaftsspiel vor dem Bundesligastart

erschienen. Hin und weg war man damals, egal ob man 15 Kilometer hin und 15

Kilometer zurückstrampeln musste, das machte gar nichts.

Im August 1963 ging es los. Diesmal per pedes ins Stadion.

Mit Wolfgang, Hartmut, Klaus, wieder Wolfgang und einigen

anderen ging es zu Fuß zuerst zur Kneipe "Endstation" - die

Straßenbahnlinie 4 endete dort. Die Jungs der Straußsiedlung

und anderen Neudorfer Siedlungen stießen hinzu. Es war - ohne

dass es uns bewusste war -so etwas wie der erste MSV-Fanklub

gegründet worden.

Samstag musste man sich vor allem im Herbst sehr sputen,

wenn es erst gegen 13 Uhr Schluss war mit der Schule.

Ab mit Höllentempo aus der Stadt in den Sportpark zum MSV,

der - da noch ohne Flutlicht - an manchen Samstagen in den

ersten Bundesligajahren schon um 14:30 das Spiel startete.

Und wer zu spät kam, ja dessen Stammplatz in der Nordgeraden

oder in der Kurve war weg, ganz sicher. Meist blieb für uns

Steppkes nur der Baum. Oft genug war es so proppenvoll, das

der Weg in der Halbzeit zum Wasser lassen aussichtslos war.

Die Raucher hatten es schwer. Immer ganz eng am Körper musste

die Kippe hochgezogen werden um den "Stoff" auch inhalieren

zu können. Weit ausholende Bewegungen - nee, das war nicht

drin.

Überhaupt Bewegung. Meistens wurde man bewegt, da die

Wellenbrecher fehlten. Alle wollten doch das Spiel sehen,

also wurde von oben gedrängt und unten war Standfestigkeit

oder ein breiter Rücken angesagt. Gut dass es da den Horst

von der Post gab. Der war zwei Meter groß und das verschaffte

Luft, auswärts den nötigen Respekt. Und dann brachte der auch

noch so ein Posthorn mit. Mensch war das ein tolles Geräusch,

so wie bei den ersten "Buden" im ersten Spiel gegen die

Eintracht aus Frankfurt zum Beispiel. Ja und irgendwann

musste Mutter doch an die Nähmaschine um eine Fahne zu nähen.

Es war auch schon so, dass vor der Einweihung der

Flutlichtanlage man manches mal zu spät am Samstag ankam.

Aber immer gab es da einen Ordner, der mit den Augen

zwinkerte und schwupps war man drin, zur Not musste eben das

Klettergeschick über den Zaun herhalten. Na ja, dass da ab

und zu die Hose dran glauben musste - Mutter hat es heute

verziehen.

Es gab schon bewegende Momente

in den ersten Jahren mit der neuen Faszination

Fußball-Bundesliga. So die 1:5-Klatsche der Schalker mit dem

legendären Jupp Broden im Tor. Ausgerechnet hier hatte der

Lulu (Nolden, weiß doch jeder) den ersten Elfer seiner

Bundesliga-Karriere verschossen, durfte aber noch einmal zur

Wiederholung ran und traf beim zweiten Versuch. Aber die rund

15 000 mitgereisten Schalker Fans zogen mit dem berühmten

Schalker Lied aus voller Kehle singend von dannen - es gab

keine Keilerei oder unflätige Bemerkungen.

Alles

verlief friedlich und die Atmosphäre war irgendwie immer

beeindruckend. Auch nach den Spielen, Die einen marschierten

stramm nach Hause. Die Sportschau mit Mister - na Sie wissen

schon - lockte. War das Fernsehen wieder an der Wedau? Gibt

es bewegte Bilder vom MSV-Spiel? Ab und zu konnte man auch in

einer Neudorfer Kneipe - und natürlich nicht nur dort - den

Kurzbericht noch sehen. Das war dann sozusagen die Abrundung

eines Fußballtages.

Später wurde es anders. Da gab es Flutlicht und man musste im

Dunkeln zurück nach Neudorf, Bissingheim oder sonst wohin in

Duisburg. Aber man hatte auf dem Rad oder zu Fuß immer den

nötigen Gesprächsstoff. Und dann gab es ja am Samstag spät am

Abend dann das ZDF mit dem Sportstudio. Das waren Tage. Wenn

der MSV auswärts spielte - da fuhr man natürlich mit, wenn es

um die "Ecke" im Revier lag oder es nach Köln oder später

nach Mönchengladbach ging.

Aber die Touren nach

Hamburg. Stuttgart mit Pelle oder zum Pokalendspiel am 19.

Juni 1966 ins Frankfurter Waldstadion - Rüdiger Mielke

brachte den MSV mit 1:0 in Führung, aber einer namens

Beckenbauer machte uns dann einen Stich durch die Rechnung -

4:2 für die Bayern hieß es damals. Machte aber nichts. Die

grandiose Leistung wurde von rund 15 000 mitgereisten Fans

gewürdigt, im Sonderzug nach Duisburg herrschte eine tolle

Stimmung. In Frankfurt sogar schon vor dem Spiel. Traf doch

dort eine große Gruppe mit MSV-Fahnen ein, die wir alle gar

nicht kannten: Es waren MSV-Fans aus Böblingen. Die blau-weiß

gestreiften Jungs aus Schwaben waren super drauf.

Konnte man nicht mit auf

Auswärtstour war das zwar nicht in Ordnung, aber es gab neben

dem HB-Männchen in der Werbung ja noch andere Kurzweil bis

zur Sportschau: Der Beatclub. Blöd nur, wenn die Eltern das

Gejaule von so komischen Typen mit langen Haaren wie den

Stones oder Beatles nicht mit anhören, geschweige denn

ansehen wollten. Die hohen Verdienste der Jungs beeindruckten

aber doch die ältere Generation. Aber so kamen Vater und Sohn

oft genug zu gemeinsamen Gesprächen, über den Beat zum MSV.

Na bitte, sag ich doch. Sport und Musik verbinden doch.

|

|

|

|

Unternehmer

Alfred Krupp leitete mit dem Neudorfer Friedrich Klönne die

Geburt des Sportparks ein

Unternehmer

Alfred Krupp leitete mit dem Neudorfer Friedrich Klönne die

Geburt des Sportparks ein

stattdessen

die Sportbewegung generell gefördert werden sollte, entschloss sich Krupp

1919, der Stadt Duisburg einen Teil des Geländes rund um den Margartensee

zur Errichtung eines Strandbades, einer Schwimmanlage sowie zum Bau eines

Stadions zur Verfügung zu stellen.

stattdessen

die Sportbewegung generell gefördert werden sollte, entschloss sich Krupp

1919, der Stadt Duisburg einen Teil des Geländes rund um den Margartensee

zur Errichtung eines Strandbades, einer Schwimmanlage sowie zum Bau eines

Stadions zur Verfügung zu stellen.  am

25. Juli erfolgen. Im Waldgebiet im Südostteil Duisburgs

sind in der Wedau auf einem der Firma Krupp gehörenden

Gelände durch Sandbaggerungen drei große Seen entstanden,

der Margareten-, Berta- und Barbarasee. Obwohl die durch

Ausbaggerung entstandenen Seen keinen oberirdischen Zu- oder

Abfluss hatten, zeichneten sie sich durch besonders klares

und reines Wasser aus, da sie in einem Grundwasserstrom

liegen, der durch den in der Wedau anstehenden reinen

Sandboden von den Höhen des Duisburger Waldes zum Rhein

fließt." Das Stadion war zur Einweihung am 25. Juli 1926

proppevoll.

am

25. Juli erfolgen. Im Waldgebiet im Südostteil Duisburgs

sind in der Wedau auf einem der Firma Krupp gehörenden

Gelände durch Sandbaggerungen drei große Seen entstanden,

der Margareten-, Berta- und Barbarasee. Obwohl die durch

Ausbaggerung entstandenen Seen keinen oberirdischen Zu- oder

Abfluss hatten, zeichneten sie sich durch besonders klares

und reines Wasser aus, da sie in einem Grundwasserstrom

liegen, der durch den in der Wedau anstehenden reinen

Sandboden von den Höhen des Duisburger Waldes zum Rhein

fließt." Das Stadion war zur Einweihung am 25. Juli 1926

proppevoll.

Eishockeymannschaft

aus der Taufe zu heben. Nach ersten Gehversuchen des Duisburger SC

Kaiserberg mit vielen ehemaligen Krefelder Spielern und dem ersten

Testsieg (14:0) über die Pokalmannschaft von Preußen Krefeld vor 2000 Fans

folgte ein 23:2 über eine Soldatenmannschaft aus Soest. Weitere Tests mit

ersten Niederlagen gegen den KEV und Bad Nauheim folgten bis zum Frühjahr

1971.

Eishockeymannschaft

aus der Taufe zu heben. Nach ersten Gehversuchen des Duisburger SC

Kaiserberg mit vielen ehemaligen Krefelder Spielern und dem ersten

Testsieg (14:0) über die Pokalmannschaft von Preußen Krefeld vor 2000 Fans

folgte ein 23:2 über eine Soldatenmannschaft aus Soest. Weitere Tests mit

ersten Niederlagen gegen den KEV und Bad Nauheim folgten bis zum Frühjahr

1971.