|

Duisburg,

14. Januar 2010 - Die Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum – Zentrum

Internationaler

Skulptur steht im neuen Jahr vor einem Direktorenwechsel: Prof. Dr.

Christoph Brockhaus, der seit 1985 als Direktor dem renommierten

Skulpturenmuseum vorsteht, gibt die Leitung zum 1. Februar 2010

an Prof. Raimund Stecker ab. Internationaler

Skulptur steht im neuen Jahr vor einem Direktorenwechsel: Prof. Dr.

Christoph Brockhaus, der seit 1985 als Direktor dem renommierten

Skulpturenmuseum vorsteht, gibt die Leitung zum 1. Februar 2010

an Prof. Raimund Stecker ab.

Seit 1985 ist Christoph Brockhaus dem Duisburger Wilhelm Lehmbruck

Museum verpflichtet, dessen Leitung er nun nach 25 Jahren abgibt.

Ein lebendiges Bild von der Qualität und Vielfalt moderner und

zeitgenössischer, gelegentlich auch alter Skulptur, im Lehmbruck

Museum zu vermitteln, liegt ihm seitdem am Herzen. Ziel war es

stets, aus den seit 1964 angelegten Ansätzen eines Museums moderner

Skulptur eine Institution von europäischem Rang zu entwickeln und

das Museum – und damit auch Duisburg – mit der modernen Skulptur in

der Welt zu verankern.

Jenseits der Kernsammlung engagierte sich Brockhaus unermüdlich

stets auch für die Kunst im öffentlichen Raum, für architektonische

wie städtebaulichen Perspektiven, kulturelle Vielfalt in den Sparten

Musik, Performance und Tanz sowie den sehr frühen Aufbau einer

museumspädagogischen Abteilung.

Brockhaus (geb. 1944 in Lübeck) ist Wahl-Duisburger, seit er am 1.

Januar 1985 die Nachfolge von Dr. Siegfried Salzmann im Lehmbruck

Museum antrat.

Der Kunsthistoriker, der über das zeichnerische Frühwerk von Alfred

Kubin promovierte, war zunächst wissenschaftlicher Mitarbeiter am

Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen am Rhein und wechselte 1979 nach

Köln in die Leitung der Grafik- und Fotosammlung des Museums Ludwig,

wo er bis 1984 u.a. auch als Sonderbeauftragter für den Neubau von

Wallraf-Richartz-Museum / Museum Ludwig in Köln verantwortlich

zeichnete.

Sammlung Internationaler Skulptur der Moderne Die Sammlung des

Lehmbruck Museums konnte in den vergangenen zwei Jahrzehnten

qualitativ ausgebaut, quantitativ verdreifacht werden und wurde

ständig neu akzentuiert in Sammlungspräsentationen und integriert in

Wechselausstellungen präsentiert.

Neben dem Erwerb zahlreicher Werkgruppen ebenso wie Hauptwerken der

internationalen Skulptur der Moderne kann der Aufbau der

Fotosammlung mit dem Schwerpunkt der Bildhauerfotografie als

besonders innovativ herausgestellt werden.

Nach vierjährigen Verhandlungen gelang Brockhaus zu Beginn des

Jahres 2008 schließlich ein Meilenstein für die Sammlung des

Lehmbruck Museums: Der gesamte Lehmbruck-Nachlass – bestehend aus

1141 Werken des in Duisburg geborenen Bildhauers – konnte,

finanziert durch ein einzigartiges Public-Private-Partnership-Modell,

von der Erbengemeinschaft Lehmbruck, die Seite 3/5. Januar 2010

bislang die Werke als Dauerleihgaben zur Verfügung gestellt hatten,

übernommen werden.

Die seit langem angestrebte Sicherung des umfassenden Lebenswerkes

von Wilhelm Lehmbruck kann nicht hoch genug eingeschätzt werden und

ermöglicht auch in Zukunft die Präsentation von Hauptwerken

Lehmbrucks im Duisburger Haus wie in internationalen Ausstellungen.

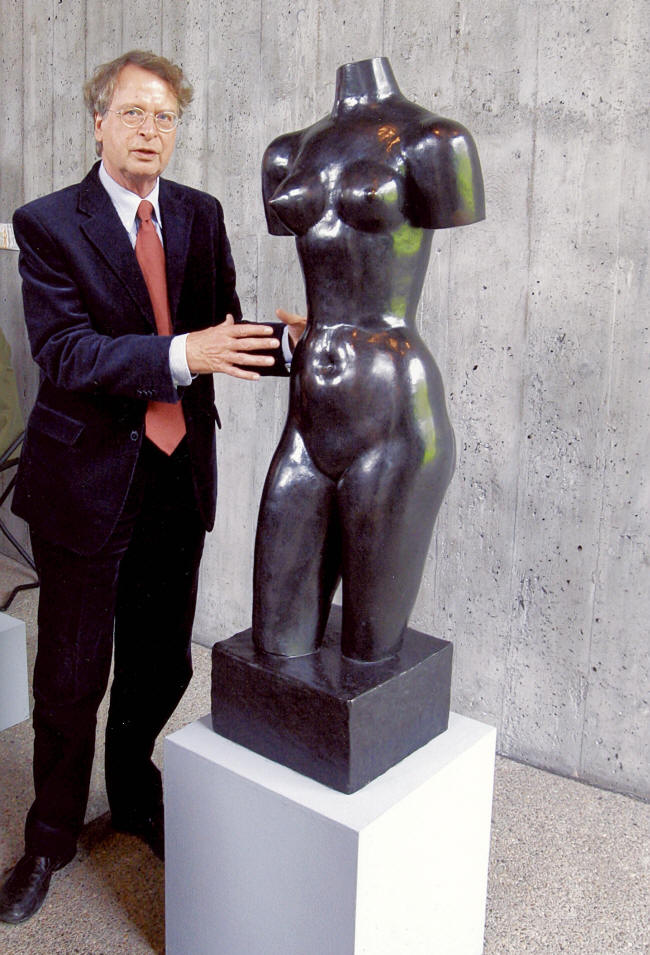

Foto Britta Lauer 2008

Ausstellungen

In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Duisburg wurden seit 1985

regelmäßig alle fünf Jahre der Wilhelm Lehmbruck-Preis als

bedeutendster europäischer Bildhauerpreis, alle zwei Jahre eine

Abschlussausstellung der Wilhelm Lehmbruck-Stipendiaten sowie die

Ausstellungen zum - durch den Freundeskreis ausgelobten - August

Seeling-Preis ausgerichtet. Ebenso wie zahlreiche Kooperationen mit

der Duisburger Künstlerschaft und ihren Interessensvertretungen

sowie Beiträgen zu den Duisburger Akzenten bilden diese

Ausstellungen feste Konstanten im Programm des Skulpturenmuseums.

Freie künstlerische und kuratorische Entscheidungen prägte Christoph

Brockhaus im

Museumsprogramm darüber hinaus: stets stand die monografische oder

thematische

Präsentation der Skulptur des 20. Jahrhunderts im Vordergrund,

zumeist in Verbindung mit anderen künstlerischen Gattungen, etwa der

Grafik oder Fotografie.

Schwerpunktsetzungen

fanden sich in Ausstellungsprojekten zur Verbindung von west- und

osteuropäischer Kunst, insbesondere in der Zeit vor 1989, und zwar

unter Einbeziehung globaler Weltkulturen.

Architektur und Stadtraum

Zu einer der frühesten Aufgaben Brockhaus’ in Duisburg gehörte die

Betreuung des

Erweiterungsbaus des Lehmbruck Museums, der in den Jahren 1985-1987

die Fläche für Ausstellungen und Sammlungspräsentationen räumlich

verdoppelte. Ursprünglich für die Übernahme und Präsentation der

Expressionismus-Sammlung Buchheim geplant und von der

Architektengemeinschaft Manfred Lehmbruck / Klaus Hänsch ausgeführt,

wurde der „Neubau“ über die Jahre zum festen Ort für die

Sammlungspräsentation der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Mit dem Bau, der südlich an den Skulpturenhof anschließt, wurde

unter der Leitung von Christoph Brockhaus sukzessive ein

Skulpturenpark im städtischen Kant-Park etabliert, der heute über 40

großformatige Skulpturen internationaler Bildhauerinnen und

Bildhauer zählt. So eroberte die Skulptur schrittweise den

Duisburger Stadtraum, vom Museum ausgehend über die Brunnenmeile und

U-Bahn-Kunst, Projekte, an denen Christoph Brockhaus in den 1980er

und 90er Jahren maßgeblich beteiligt war, und schließlich in den

„Garten der Erinnerungen“, Seite 4/5. Januar 2010

geplant und ausgeführt durch den israelischen Künstler Dani Karavan,

dem Christoph Brockhaus sich eng verbunden fühlt.

Ehrenamt

Auch sein ehrenamtliches Engagement führte Christoph Brockhaus

häufig in die Themenfelder der Architektur und des Städtebaus. So

engagierte er sich maßgeblich in der Projektbetreuung der

Internationalen Bauausstellung IBA Emscher Park (1990 – 1999) und

pflegte langjährige Kooperationen mit dem BDA Rechter Niederrhein,

etwa im Rahmen der regelmäßig im Lehmbruck Museum stattfindenden

„Nacht der Architektur“. In den letzten Jahren fungierte Christoph

Brockhaus u. a. als Mitglied des Kuratoriums der Initiative

StadtBauKultur des Landes Nordrhein Westfalen sowie als Mitglied des

Kuratoriums für „Nationale Stadtentwicklungspolitik“ der

Bundesregierung in Berlin (seit 2007). Außerdem berät er die

Bundesregierung seit 1999 in Restitutionsfragen.

Ehrungen

2003 wurde Christoph Brockhaus durch die Landesregierung

Nordrhein-Westfalen zum

Professor ernannt, 2006 wurde ihm der Duisburger Kaisermünzenpreis

für sein Engagement verliehen.

Perspektiven

Der Leitungswechsel im Lehmbruck Museum wird zum 1. Februar 2010

vollzogen.

Ab Februar wird Prof. Dr. Raimund Stecker, der bereits intensiv

damit beschäftigt ist, die Potentiale des Lehmbruck Museums für die

Zukunft planend und gestaltend zu nutzen, die Nachfolge von

Christoph Brockhaus antreten. Dieser bleibt dem Haus auch im Jahr

2010 noch verbunden mit der Fertigstellung begonnener Publikationen,

u.a. des wissenschaftlichen Bestandskatalogs der Skulpturensammlung

des Lehmbruck Museums.

Christoph

Brockhaus:

Gestalten statt verwalten, oder: Was zählt, ist das substantielle

Kunsterlebnis

Ein Resümee nach 25-jähriger Leitung des Lehmbruck Museums

„Nur Beharrung führt zum Ziel,

Nur die Fülle führt zur Klarheit,

Und im Abgrund wohnt die Wahrheit“.

Friedrich Schiller, aus „Sprüche des Konfuzius“

Am Anfang, im Zuge der 1968er-Bewegung, glaubten manche Kollegen, so

auch ich, wir sollten, um das Kunstmuseum zu erneuern, frei nach

Bertold Brecht aus einem kleinen Kreis der Kenner einen großen

machen.

Zur Erreichung dieses Zieles haben wir die Vermittlungsarbeit

intensiviert, das Museum demokratisiert. Aber dann musste ich

erkennen, dass sich die Gesellschaft anders als gedacht entwickelt.

Gruppen- und Individualinteressen am Besuch des Kunstmuseums nahmen

ständig zu. Immer jüngere und immer ältere, gesunde bis kranke und

nationale bis internationale Besucher trugen immer neue Fragen,

Wünsche und Erwartungen an das Museum heran.

Die Vielfalt der spezifischen Anfragen überstieg zunächst unsere

professionellen und personellen Möglichkeiten, also mussten wir, um

unseren eigenen Ansprüche zu genügen, immer häufiger extern

geschultes Personal auf der Basis freier Mitarbeit in die aktive

Vermittlungspraxis und Museumsarbeit einbeziehen, schließlich auch

eine eigene Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit einrichten. Anders

gesagt: heute führen „tausend Wege“ zum Kunsterlebnis, längst nicht

nur der kunsthistorische Bildungsauftrag. Oft genug sind es kreative

Wege, die über die Rezeption von ausgestellten Kunstwerken ausgelöst

oder therapeutisch eingesetzt werden; ein andermal vollziehen sich

Zugänge über die Gleichzeitigkeit von Sehen und Hören durch die

Musik oder durch Tanzperformances zu ausgewählten Werken der

Sammlung.

Die Zugänge zur Kunst mögen noch so vielseitig sein; wenn sie nicht

an Meisterwerke der Kunst und an sinnstiftende Werke zum Vergleich

gebunden sind, verfehlt das Museum seinen Zweck. Darum haben der

qualifizierte Ausbau der Sammlung - tatsächlich ihre Verdreifachung

seit 1985 - und ihre in zeitlichen Abständen wechselnden

Präsentationen im Mittelpunkt meiner Anstrengungen gestanden.

Duisburg zur Stadt der modernen Skulptur zu verhelfen, war

angesichts der Bedeutung dieses Museums moderner Skulptur von

europäischem Rang naheliegend. Den guten Ruf des Lehmbruck Museums

und das Ansehen der Stadt Duisburg in der Welt zu festigen und

auszubauen, war ein weiteres Ziel mit entsprechenden Programmen.

Dem Versuch, einen spezifischen Beitrag gegen die zunehmende

kulturelle Kluft zwischen West- und Osteuropa zu leisten, politische

und systembedingte Grenzen zu sprengen und Brücken des gegenseitigen

Verständnisses zu bauen, galten vor allem – bis in die 1990er Jahre

hinein – zahlreiche Ausstellungen moderner Skulptur, angefangen bei

Lehmbruck in zahlreichen Museen der ehemaligen DDR und der früheren

Sowjetunion; umgekehrt fand die mittel- und osteuropäische Kunst bei

uns eine Stätte der Auseinandersetzung. Gleichermaßen gingen auch

Sammlungsbestände in Form von Ausstellungen in westeuropäische

Länder, Lehmbruck zuletzt in fünf Großstädte Japans, nach Paris und

Madrid.

Nicht alle Ziele konnten erreicht werden. Angesichts der großen

finanziellen Herausforderungen zum geglückten Erwerb des

Lehmbruck-Nachlasses (mit 1.141 Werken) mussten vier Vorhaben

unerfüllt bleiben: die nicht nur europäisch-nordamerikanisch,

sondern auch global orientierte Ausrichtung der Sammlung, die

dringend notwendige Bauerweiterung, der Aufbau eines

Forschungsinstituts in Verbindung mit einer nordrhein-westfälischen

Universität und die

Umgestaltung des Kant-Parks zu einem entschieden strukturierten

Bürger- und Museumspark.

Ich danke allen, den früheren wie den heutigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern sowie allen Freunden und Förderern des Lehmbruck

Museums, die an dem höchsten aller Ziele mitgewirkt haben: einem

zunehmend unterschiedlichen, immer aber substantiellen Kunsterlebnis

für jedeBesucherin und jeden Besucher. |