|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 45. Kalenderwoche:

4. November

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Dienstag, 5. November 2024

Beginn der Hochwassersaison:

Diese Angebote informieren bei Gefahr

Übersicht der Webseiten,

Apps und Abo-Dienste

Im November beginnt traditionell

die Saison möglicher Winterhochwasser, deshalb weist das

Umweltministerium Nordrhein-Westfalen auf das breite Angebot hin,

mit dem sich Bürgerinnen und Bürger über steigende Pegel informieren

können und gewarnt werden. Die Basis für alle Angebote liefert das

Pegelnetz des Landesamtes für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz

(LANUV).

Es kann auf aktuell 304 Pegel landesweit

zugreifen, davon 98 eigene Hochwassermeldepegel, 76 Pegel externer

Betreiber sowie 130 gewässerkundliche Pegel des LANUV, über die

zusätzliche Daten über Wasserstände erhoben werden. Das Netz wird

derzeit weiter ausgebaut: 25 neue Standorte wurden bereits

festgelegt und der erste neue Hochwasser-Meldepegel bereits im

Sommer in Betrieb genommen. Vier weitere sollen noch in diesem Jahr

folgen.

„Durch die Klimakrise werden Extremwetter- und

Hochwasserereignisse Nordrhein-Westfalen künftig häufiger treffen.

Deshalb ist es existenziell, dass wir die Bevölkerung noch besser

informieren und uns vor solchen Katastrophen schützen“, sagt

Umweltminister Oliver Krischer. „Die großen Hochwasserereignisse der

vergangenen Jahre haben bei uns deutliche Spuren in vielen Lebens-,

Wirtschafts- und Umweltbereichen hinterlassen“, erklärte Elke

Reichert, Präsidentin des LANUV in Duisburg.

„Die

Hochwasserinformationen werden weiter verbessert, um Schäden so

gering wie möglich zu halten.“ Um den Hochwasserschutz zu stärken,

setzt das Land gemeinsam mit seinen Partnern den „10-Punkte

Arbeitsplan Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels“ um. Für die

Umsetzung stellt das Land den Kommunen und Deichverbänden

umfangreiche Mittel zur Verfügung. Zum Vergleich: 2015 standen rund

30 Millionen Euro Landesmittel für Maßnahmen des Hochwasserschutzes

aus zur Verfügung, in den Jahren 2023 und 2024 jeweils mehr als 80

Millionen Euro. Schutzmaßnahmen können mit bis zu 80 Prozent der

Gesamtkosten vom Land gefördert werden.

•

Übersicht der Informationsangebote für Bürgerinnen und Bürger:

1. Hochwasserportal NRW Um die Öffentlichkeit schnell bei einer

Gefahrenlage zu informieren, betreibt das LANUV das

Hochwasserportal.NRW, auf dem fortlaufend Messdaten von derzeit 304

Pegeln in NRW veröffentlicht werden.

Bei bevorstehenden und

aktuellen Hochwasserlagen werden auch hydrologische Lageberichte zur

Entwicklung der Situation zur Verfügung gestellt.

https://hochwasserportal.nrw/lanuv/webpublic/index.html#/Start

2. Hochwasserinformationen über die Warn-App NINA

Wer

die App installiert und unter Hochwasserwarnungen

„Benachrichtigungen erhalten“ aktiviert, erhält entsprechende

Hochwasserinformationen des LANUV. Nutzerinnen und Nutzer können

wahlweise Daten für den aktuellen Standort oder für selbst

festgelegte Orte abonnieren.

Seit diesem Jahr werden in NRW

bei drohendem oder eingetretenem Hochwasser regionale

Hochwasserinformationen für 17 Flusseinzugsgebiete in NRW

bereitgestellt und die Bevölkerung aktiv informiert. Informationen

und Download:

Warn-App-NINA

3. Umweltportal NRW

Das

Umweltportal NRW ist die erste Anlaufstelle für behördliche Daten,

Fakten und Informationen. Es bietet Zugang zu Hunderten von

Webseiten, Messergebnissen, Übersichts-Karten, Umweltindikatoren,

Berichten und Dokumenten. Auch aktuelle Warnmeldungen zu

Umweltereignissen können abonniert werden.

www.umweltportal.nrw.de

4. Hochwasserinformationen über die MeinePegel-App

„Meine Pegel“ ist die gemeinsame Wasserstands- und

Hochwasser-Informations-App aller Bundesländer. Zusätzlich können in

dieser App benutzerdefinierte Schwellenwerte für persönlich

relevante Pegel eingerichtet werden, bei deren Überschreitung dann

eine Benachrichtigung über das Smartphone erfolgt. Informationen und

Download über https://www.hochwasserzentralen.info/meinepegel/

5. Hochwassergefahren- und -risikokarten

Für

Gewässer, an denen ein signifikantes Hochwasserrisiko für

Gesundheit, Umwelt, Kulturerbe oder wirtschaftliche Tätigkeiten

besteht (Risikogewässer), werden in Nordrhein-Westfalen sogenannte

Hochwassergefahren- und ‑risikokarten erstellt. Nordrhein-Westfalen

hat 456 Risikogewässer mit einer Gesamtlänge von ca. 6000 Kilometer

ausgewiesen.

Die Karten zeigen an, wo in einer Region

oder Stadt konkret Gefahren durch Hochwasser bestehen. Auf dieser

Basis kann das individuelle Risiko bewertet und vorgebeugt werden.

Die veröffentlichten Karten finden Sie unter: hochwasserkarten.nrw.de.

Hintergrundinformationen zu den Hochwassergefahren‑ und

‑risikokarten finden Sie unter: flussgebiete.nrw.de/hochwasserthemen

Erste Anhaltspunkte zur Abschätzung der

Starkregengefahren am jeweiligen Wohnort kann die

Starkregengefahrenhinweiskarte Nordrhein-Westfalen bieten, die wie

die Hochwassergefahrenkarte die Auswirkungen bestimmter

vordefinierter Szenarien darstellt:

Geoportal NRW Vielfach gibt es zudem detaillierte Angebote und

Informationen der Städte, Kreise und Gemeinden:

Kommunale Starkregengefahrenkarten Daneben informiert der

Deutsche Wetterdienst (DWD) über Wettergefahren.

6.

FloodCheck-App

Mit der FloodCheck-App können Bürgerinnen und

Bürger durch die Eingabe ihrer Wohnadresse und die Beantwortung

zusätzlicher Fragen zur baulichen Beschaffenheit ihres Wohnobjektes

ermitteln, ob und wie stark das Risiko potentieller Starkregen- und

Hochwassergefahren für das entsprechende Objekt ist.

Das

regionale Angebot von den Wasserverbänden Emschergenossenschaft und

Lippeverband (EGLV) soll in den nächsten Monaten landesweit

ausgedehnt werden. Bisher besteht das Angebot für die Städte Bochum,

Bottrop, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne und Herten.

https://floodcheck.net/

KontaktPressestelle Andrey Popov/ panthermedia.net Pressestelle MUNV

E-Mail: presse@munv.nrw.de

Previous

Vereidigung von Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern

Oberbürgermeister Sören Link hat am Donnerstag, 31.

Oktober, rund 200 neue Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter im

Rathaus der Stadt Duisburg zu ihrer Vereidigung begrüßt. Die neuen

Lehrkräfte werden ab heute ihren Dienst an Gymnasien, Gesamtschulen

und Berufskollegs im Großraum Duisburg antreten und damit unsere

Schulen tatkräftig unterstützen.

Vereidigung durch Oberbürgermeister Sören Link, Bildungsdezernentin

Astrid Neese und Angela Cornelissen, Leiterin der Zentren für

schulpraktische Lehrerausbildung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Auch weiterhin hält die GEBAG für Lehrerinnen und Lehrer, die

nach Duisburg kommen, ein besonderes Angebot bereit: Die ersten

sechs Monate übernimmt die GEBAG die Netto-Kaltmiete und die neuen

Lehrer zahlen lediglich die Betriebskosten. Weitere Informationen

gibt es im Internet unter

www.gebag.de/mieten/angebot-fuer-lehrer

Fotos Malte Werning / Stadt Duisburg

Umbau des

Calaisplatzes ist abgeschlossen

Die Bauarbeiten am

Calaisplatz sind abgeschlossen. Neben dem Platz wurden auch

Teilbereiche von Unter-, Münz- und Schwanenstraße umgestaltet.

Oberbürgermeister Sören Link wird gemeinsam mit Pascal Pestre,

Beigeordneter der Stadt Calais, sowie Vertreterinnen und Vertreter

aus Politik und Verwaltung den umgestalteten Bereich am Freitag, 8.

November, offiziell freigeben.

Spannende

Einblicke in Pflegeberufe

600 Achtklässler haben sich beim Tag

der Pflege über Ausbildung in der Pflege informiert

Bereits zum 11. Mal hat die Zukunftsinitiative Pflege mit

Unterstützung der Agentur für Arbeit und dem jobcenter Duisburg zum

„Tag der Pflege“, einer großen Berufsorientierungsmesse, ins

Berufsinformationszentrum (BIZ) eingeladen. Ziel der Messe war es,

junge Menschen, die vor der Berufsentscheidung stehen, über die

Vielfalt der Berufe in der Pflege, Ausbildungsmöglichkeiten und

Berufschancen zu informieren.

Bei 15 Ausstellern konnten

die Schülerinnen und Schüler ganz praktisch einzelne Tätigkeiten im

Pflegebereich kennenlernen. Dazu gehörte unter anderem das Laufen

mit dem Alterssimulationsanzug, ein Demenzparcours, Blutdruck

messen, die Simulation eines Wundverschlusses oder auch die

Säuglingspflege. Bei dem Rundgang durch die Stände wurden die

Schülerinnen und Schüler durch Auszubildende Pflegefachkräfte

begleitet, denen sie ganz persönliche Fragen zur Ausbildung stellen

konnten. Natascha Berk, Sprecherin der Zukunftsinitiative Pflege,

betont wie wichtig es ist, früh für den Pflegeberuf zu begeistern.

„Der Bedarf an Fachkräften steigt stetig an. Anstatt uns

jedoch entmutigen zu lassen, möchten wir den jungen Menschen unsere

Begeisterung für den Pflegeberuf zeigen und so für die spätere

Berufswahl Weichen setzen.“

Von links nach rechts: Diana Trojan (Sprecherin der ZIP), Sebastian

Schill (Teamleitung Agentur für Arbeit Duisburg), Nathalie Berk

(Sprecherin der ZIP), Bengt Bringmann (Agentur für Arbeit Duisburg),

Melanie Strauß-Staigis (Stabsstelle Gesundheitsförderung und

-planung), Levent Tomicki (Kommunale Koordinierungsstelle | KAoA)

Aktionsmonat Wärmepumpen: Stadtwerke Duisburg

helfen bei Anschaffung und Förderung Der Wärmepumpe kommt

eine zentrale Rolle im Rahmen der Energiewende zu. Und immer mehr

Eigenheimbesitzer rüsten ihre Heizungsanlage auf Wärmepumpen um.

Hierbei unterstützen die Stadtwerke Duisburg durch zahlreiche

Fördermittel- und Energiesparangebote. Im November bieten die

Stadtwerke im Rahmen der Wärmepumpenwochen jetzt attraktive Rabatte

auf die Anschaffung von Wärmepumpen und den staatlich geförderten

individuellen Sanierungsfahrplan.

Rabatt auf

Wärmepumpe und Sanierungsfahrplan Im Aktionszeitraum vom 4. bis 30.

November 2024 erhalten Kundinnen und Kunden beim Kauf einer

Wärmepumpe der Stadtwerke Duisburg einen Aktionsrabatt in Höhe von

1.000 Euro auf den Brutto-Kaufpreis. Voraussetzung ist die Vorlage

eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) für die entsprechende

Immobilie. Auch für die Erstellung eines iSFP gewähren die

Stadtwerke im November einen Rabatt. Für Ein- und Zweifamilienhäuser

reduziert der 650 Euro-Rabatt die Kosten von 1.649 Euro auf 999

Euro.

Bei Mehrfamilienhäusern wird ein Rabatt von 850

Euro gewährt, der die Kosten von 2.349 Euro auf 1.499 Euro

reduziert. Zusätzlich können die Kosten des iSFP durch die aktuelle

Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) bis zu 50 Prozent erstattet werden. Alle Details zur

Wärmepumpenaktion der Stadtwerke Duisburg sind unter

www.swdu.de/wp-aktion zu

finden.

Fördermöglichkeiten prüfen und nutzen

Die

Fördermittel- und Energiespar-Angebote der Stadtwerke sind zentral

unter www.swdu.de/foerderung

zusammengestellt. Als Duisburgs kompetenter Ansprechpartner für

Photovoltaik, Wärmelösungen, Elektromobilität sowie viele weitere

Energiedienstleistungen treiben die Stadtwerke die Energiewende in

Duisburg aktiv voran.

Alle Infos zum umfangreichen

Produkt- und Beratungsangebot haben die Stadtwerke unter den

Themenseiten Wärme, Elektromobilität, Photovoltaik und Wärmepumpen

auf ihrer Internetseite stadtwerke-duisburg.de zusammengestellt.

Dort ist zum Beispiel eine erste Kalkulation für PV-Anlagen möglich.

Eine erste Einschätzung über die Eignung von Wärmepumpen als

alternative Heizungsart erhalten Immobilienbesitzer über den

Online-Wärmepumpen-Check. Individuelle Fragen beantworten die

Energieberaterinnen und Energieberater des lokalen

Energiedienstleisters gerne unter 0203 604 1111 (Mo. - Fr. 8 bis 16

Uhr).

Foto: Stadtwerke Duisburg

Ehrenamtliche Unterstützung gesucht: Patientenfürsprecher

bzw. Patientenfürsprecherin für das BETHESDA Krankenhaus Duisburg

Der Verbund Evangelisches Klinikum Niederrhein und

BETHESDA Krankenhaus setzt sich intensiv für das Wohl seiner

Patientinnen und Patienten ein und legt großen Wert auf eine

optimale medizinische sowie pflegerische Versorgung. Um eine

zusätzliche, unabhängige Anlaufstelle für Anregungen oder

Beschwerden zu schaffen, sucht der Verbund eine

Patientenfürsprecherin oder einen Patientenfürsprecher für den

Standort BETHESDA Krankenhaus in Duisburg-Hochfeld.

Die

Tätigkeit ist ein Ehrenamt. Mit dieser Position wird eine wichtige

Rolle im Dialog zwischen Patientinnen, Patienten und der Klinik

besetzt. Der Patientenfürsprecher bzw. die Patientenfürsprecherin

agiert unabhängig und neutral, arbeitet unentgeltlich und ist nicht

beim Krankenhaus angestellt. Ziel der Tätigkeit ist es, Patientinnen

und Patienten in der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen, bei

Konflikten zu vermitteln und Defizite offen anzusprechen.

Eine regelmäßige Anwesenheit im Krankenhaus ist erforderlich, um

den direkten Kontakt mit den Patientinnen und Patienten auf den

Stationen zu ermöglichen. Die Tätigkeit erfordert keine medizinische

Vorbildung, jedoch ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen,

Kommunikationsstärke und Objektivität. Wichtig ist, dass die Person

in der Lage ist, sachlich und lösungsorientiert zu vermitteln.

Das BETHESDA Krankenhaus Duisburg möchte mit diesem Aufruf

seiner gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 5

Krankenhausgestaltungsgesetz NRW nachkommen, das Krankenhäuser dazu

verpflichtet, unabhängige Beschwerdestellen für Patientinnen und

Patienten einzurichten. Für Rückfragen und nähere Auskünfte steht

Herr Ronny Schneider, Patientenfürsprecher im Verbund Evangelisches

Klinikum Niederrhein, zur Verfügung. Die Kontaktdaten: Ronny

Schneider, Tel.: 0178-9374887. E-Mail:

mail@ronnyschneider.de

„Wenn der Wirbel bricht“ – Informationsveranstaltung für

Betroffene und Interessierte

Bei den sogenannten

Wirbelkörperfrakturen sind schnelle Diagnostik und zielgerichtete

Therapie entscheidend, um Schmerzen zu lindern und Folgeschäden wie

Instabilität oder neurologische Ausfälle zu verhindern. Wie der

aktuelle Stand der Dinge bei der Behandlung ist, darüber informiert

Dr. Georg Kakavas, Oberarzt der Klinik für Wirbelsäulenchirurgie an

der Helios St. Johannes Klinik in Duisburg.

Der

Mediziner verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Behandlung von

Rückenleiden und wird im Rahmen seines Vortrags aufzeigen, wie

moderne Therapiemethoden Patient:innen möglichst schonend helfen

können. Die Veranstaltung findet am 5. November um 16:00 Uhr im

Veranstaltungsraum der Helios St. Johannes Klinik (neben der

Cafeteria) in der Dieselstraße 185, 47166 Duisburg statt.

Sie

richtet sich an Betroffene und Interessierte und ist kostenlos,

jedoch muss aufgrund begrenzter Kapazitäten eine vorherige Anmeldung

erfolgen. Interessierte werden gebeten, sich telefonisch unter

(0203) 546-31801 oder per E-Mail an

Selina.Przybilla@helios-gesundheit.de anzumelden.

VHS Duisburg:

Bürgerstammtisch Energiewende

Die Energiewende ist in

vollem Gange, aber es herrscht noch Unsicherheit darüber, welche

Technologien sich am Ende durchsetzen werden. Vor diesem Hintergrund

startete am 3. September, der Energiestammtisch mit

Bürgerinnen und Bürgern, die sich für Fragen des Klimaschutzes, der

klimafreundlichen Energieerzeugung und der Elektromobilität

interessieren, einmal im Monat zusammen. Die Folgetermine finden

jeweils am ersten Dienstag im Monat statt: 5. November und 3.

Dezember.

photographyMK, Bild-ID #20227801, depositphotos.com

Besprochen werden unter anderem

Entscheidungshilfen für eine autarke Energieversorgung und eine

nachhaltige und wirtschaftliche Heizungsmodernisierung. Es wird über

Wasserstoff gesprochen als Chancen für eine CO2-freie

Energiezukunft, über Fördermöglichkeiten Energie sowie die

Entwicklung der E-Mobilität.

Der Erfahrungsaustausch dient

als Entscheidungshilfe und Ort der Begegnung und Bestärkung – und

damit als Impulsgeber für Bewusstseinsbildung und Weiterentwicklung

im Bereich Energie und Klimaschutz und richtet sich an alle, die

sich für diese Technologien und Themen interessieren. Vorerfahrung

ist nicht erforderlich.

Geleitet wird die Reihe von Johannes Hegmans (Foto privat). Er verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich

erneuerbare Energien. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine vorherige

Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen und

Anmeldemöglichkeiten gibt es bei Marissa Turac telefonisch unter

0203-283-3220 oder per E-Mail an m.turac@stadtduisburg.de sowie bei

Stefan Wewer telefonisch unter 0203-283-2286.

Ikea plant Neubau in Essen

Das Einrichtungshaus Ikea hat

seine Pläne für einen Neubau in Essen wieder aufgenommen. Der

aktuelle Standort an der Altendorfer Straße soll perspektivisch von

einem Geschäft auf dem von Ikea erworbenen Gelände an der Bottroper

Straße abgelöst werden.

Der schwedische Möbelriese steht im

Dialog mit der Stadt Essen, um Fragen der Nachhaltigkeit,

Gestaltung, Mobilität und der Nachnutzung des bisherigen Standorts

zu klären. idr

Weiter Weg zur Entgeltgleichheit: Aktueller Überblick leuchtet

Gründe für und Strategien gegen die geschlechtsspezifische

Entgeltlücke aus

Der Fortschritt ist bisweilen eine

Schnecke – besonders in Sachen Geschlechtergleichheit. Wie weit der

Weg dahin auf dem deutschen Arbeitsmarkt noch ist, welche

Hindernisse es gibt und wie sie sich überwinden lassen, hat die

Wirtschaftswissenschaftlerin und Beraterin Dr. Andrea Jochmann-Döll

analysiert. Ihr neuer, von der Hans-Böckler-Stiftung geförderter

Bericht gibt einen aktuellen Überblick.* Dafür hat Jochmann-Döll

Literatur ausgewertet sowie die Verantwortlichen für Frauen- und

Gleichstellungspolitik des DGB und der Mitgliedsgewerkschaften

befragt.

Ihr Bericht ist Teil eines Projekts zum Stand der

Entgeltgleichheit in den nordischen Staaten und in Deutschland, das

der Rat der nordischen Gewerkschaften, die Friedrich-Ebert-Stiftung

und der DGB initiiert haben. Ziel: Durch Beispiele guter Praxis

zeigen, wie sich die Lohnlücke schließen lässt und daraus

Empfehlungen für die nationale und europäische Politik ableiten.

„Die Studie macht deutlich, dass Entgeltgleichheit von

Frauen und Männern kein Wunschtraum ist, denn es gibt erprobte

Mittel gegen Lohnungleichheit“, so Christina Schildmann, Leiterin

der Abteilung Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung. „Doch

der Weg dorthin ist vielerorts noch weit.“ Der Gender Pay Gap ist

der Auswertung zufolge in Deutschland „im Vergleich zu anderen

europäischen Ländern konstant hoch“, 2022 entsprach der Abstand

zwischen den Geschlechtern beim durchschnittlichen Stundenlohn 18

Prozent oder 4,46 Euro.

Als eine Ursache für die

klaffende Lohnlücke macht Jochmann-Döll unzureichende gesetzliche

Regelungen und fehlende Sanktionen aus. Das

Entgelttransparenzgesetz, das seit 2017 in Kraft ist, habe nur wenig

gebracht; einer Evaluation zufolge ist es nur einem Drittel der

Beschäftigten bekannt, nur vier Prozent haben ihr Recht auf

individuelle Auskunft bislang in Anspruch genommen. Grundsätzlich

spiegele die geschlechtsspezifische Bewertung von Arbeit hartnäckige

stereotype Überzeugungen wider, die unter anderem dazu führen, dass

soziale oder Sorgeberufe, in denen viele Frauen arbeiten, bei der

Bezahlung trotz einiger Verbesserungen in den vergangenen Jahren

immer noch unterbewertet sind.

Hinzu komme, dass

sinkende Tarifbindung und fehlende Mitbestimmung zu intransparenten

Entgeltstrukturen führen, die den Nachweis von Diskriminierung

erschweren. Die Autorin illustriert anhand von „Beispielen guter

Praxis“, was zu mehr Lohngerechtigkeit beitragen könnte. Sinnvoll

sind demnach zum einen Aktionen zur Sensibilisierung der

Öffentlichkeit wie der „Equal Pay Day“ oder der „German Equal Pay

Award“.

Von den Bundesländern tut sich etwa Bremen durch

die „Landesstrategie für Gendergerechtigkeit und Entgeltgleichheit“

hervor, Hessen und Nordrhein-Westfalen durch einen „Lohnatlas“ mit

geschlechtsspezifischen Daten. In der betrieblichen Praxis können

kostenlose Prüfinstrumente wie der „Entgeltgleichheits-Check“

helfen, der mit Unterstützung der Hans-Böckler-Stiftung entwickelt

wurde. Dass die Gewerkschaften eine wichtige Rolle spielen, belegt

unter anderem die „Initiative Lohngerechtigkeit“ der NGG.

Ein Ergebnis ist die neue Entgeltstruktur für das Bäckerhandwerk

in Berlin-Brandenburg, in der erstmals die männerdominierte

Berufsgruppe der Bäcker*innen und die frauendominierte Gruppe der

Verkäufer*innen gleichgestellt sind. Eine weitere Dimension der

Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt sei die „sektorale Segregation“,

schreibt Jochmann-Döll. Sie verweist auf eine WSI-Studie von 2023,

der zufolge in acht von 16 Sektoren des produzierenden Gewerbes

sowie der Land- und Forstwirtschaft die Beschäftigten zu mehr als 70

Prozent Männer sind.

•

Die einzigen drei frauendominierten Sektoren – das

Gesundheitswesen, das Sozialwesen sowie der Bereich Erziehung und

Unterricht – gehören zu den Dienstleistungen. Von 14 Berufssegmenten

waren 2022 sieben männerdominiert. Auf einen Frauenanteil von mehr

70 Prozent kamen drei: die Gesundheitsberufe, soziale und kulturelle

Dienstleistungsberufe sowie Reinigungsberufe. Seit 2013 hat sich an

dieser Unwucht wenig geändert.

Auch in der

Berufsausbildung zeichnet sich kein Umbruch ab: Bei den MINT-Berufen

betrug der Frauenanteil 2021 elf Prozent, im Gesundheits- und

Sozialwesen 89 Prozent. Verantwortlich für diese Situation sind dem

Bericht zufolge unter anderem vorherrschende Geschlechterbilder, die

die Berufswahl beeinflussen. Frauen in atypischen Berufen würden oft

diskriminiert und hätten laut einer aktuellen Studie sogar

schlechtere Karten auf dem Dating-Markt.

•

Auf Seiten der Unternehmen kämen Vorurteile in vielen

Stellenanzeigen oder Einstellungsverfahren zum Ausdruck. Auch in

dieser Hinsicht sei die Erosion des Tarifsystems ein Problem: Wenn

alte Tarifverträge mit historischen Stellenbeschreibungen weiter

gelten, würden Stereotype reproduziert. Zu den vorbildlichen

Gegenmaßnahmen zählt die Expertin den „Girls‘ Day“, der Mädchen

ermöglicht, männerdominierte Berufe kennenzulernen, den analogen

„Boys‘ Day“ sowie die „Initiative Klischeefrei“, ein vom

Bundesfamilienministerium ins Leben gerufenes Bündnis unter anderem

von Ministerien, Unternehmen, Gewerkschaften und Schulen.

Auch dass Informatik in diversen Bundesländern mittlerweile

Pflichtfach ist, könnte der Segregation bei der Berufswahl

entgegenwirken. Ungleichheit zwischen den Geschlechtern herrscht

laut der Analyse auch bei den familiären Verpflichtungen: Laut Daten

des Statistischen Bundesamtes von 2022 kommen Frauen im Schnitt auf

knapp 30 Stunden pro Woche, die sie mit unbezahlter Arbeit im

Haushalt, Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen

verbringen, Männer auf 21 Stunden. Der Gender Care Gap entspricht

damit etwa 44 Prozent, zehn Jahre zuvor waren es gut 52 Prozent.

Neben stereotypen Einstellungen zu Haushalt und Pflege trage

auch die Lohnlücke zu diesem Missstand bei, erklärt Jochmann-Döll.

Sie lasse es vielen Paaren wirtschaftlich vernünftig erscheinen,

dass die Frau den Löwenanteil der Sorgearbeit übernimmt und dafür

beruflich kürzertritt. Hinzu kämen Defizite bei der institutionellen

Kinderbetreuung – 2023 fehlten rund 400000 Kita-Plätze und 125000

Fachkräfte in diesem Bereich – und das Ehegattensplitting, das große

Einkommensunterschiede bei Paaren belohnt.

•

Gegensteuern ließe sich der Wissenschaftlerin zufolge mit

Kampagnen wie dem „Equal Care Day“ sowie mit der im

Koalitionsvertrag angekündigten „Familienstartzeit“, die nach der

Geburt eines Kindes unabhängig von der Elternzeit Freistellungen

vorsieht. Auch die Tarifpolitik könne einen Beitrag leisten: Die IG

Metall etwa habe 2018 für die Beschäftigten der Metall- und

Stahlindustrie eine Wahlmöglichkeit zwischen mehr Geld oder mehr

Urlaub ausgehandelt. Die EVG habe Regelungen unter anderem zu

familienfreundlicher Arbeitszeitgestaltung und Chancengleichheit von

Beschäftigten mit familiären Verpflichtungen durchgesetzt.

Zuletzt geht der Bericht auf die „gläserne Decke“ in deutschen

Firmen ein. Mit 29 Prozent Frauenanteil in Führungspositionen lag

Deutschland 2022 unter dem EU-Schnitt. In den Vorständen der

Top-200-Unternehmen beträgt der Anteil 18 Prozent. Lediglich in den

Aufsichtsräten ist er höher, weil hier zum einen eine gesetzliche

Quote gilt und zum anderen die Gewerkschaften in mitbestimmten

Unternehmen traditionell Wert auf mehr Geschlechtergleichheit legen.

•

Als Hindernisse, mit denen Frauen auf dem Weg in die

Chefetage rechnen müssen, nennt Jochmann-Döll verbreitete Klischees,

denen zufolge Führungskompetenz und strategisches Denken

Männerdomänen sind. Das Bild der idealen Arbeitskraft orientiere

sich nach wie vor an traditionell männlichen Erwerbsbiografien.

Zudem gebe es in vielen Konzernen Männer-Netzwerke, die die

Karrieren von Geschlechtsgenossen fördern. Auf ein Durchbrechen der

gläsernen Decke ziele unter anderem die Initiative „Frauen in die

Aufsichtsräte“ ab, heißt es in der Analyse. Auch freiwillige

Frauenquoten bei Gewerkschaften und einzelnen Unternehmen seien

begrüßenswert, ebenso Programme für mehr Teilzeit in

Führungspositionen bei einigen Konzernen.

•

Alles in allem stelle die systematische Unterbewertung

frauendominierter Berufe und Branchen das größte Hindernis auf dem

Weg zu mehr Geschlechtergleichheit auf dem Arbeitsmarkt dar, so

Jochmann-Döll. Um Abhilfe zu schaffen, bedürfe es unter anderem

einer Stärkung der Tarifbindung. Die Bundesregierung müsse das

Entgelttransparenzgesetz vollumfänglich an die Vorgaben der EU

anpassen. Es gelte, die Sichtbarkeit von Frauen in männerdominierten

und von Männern in frauendominierten Berufen zu erhöhen, damit

Jugendliche sich an Vorbildern orientieren können.

•

Das Ehegattensplitting sollte abgeschafft, das Elterngeld vom

individuellen Einkommen entkoppelt und mit mehr verpflichtenden

Partnermonaten verbunden werden. Zusätzlich empfiehlt die Autorin,

die Familienstartzeit umsetzen, die Betreuung von Kleinkindern zu

verbessern, eine Entgeltersatzleistung für pflegende Beschäftigte

einzuführen, die Quotenvorgaben für Führungspositionen auszubauen

und auf mehr Teilzeit im Management hinzuwirken.

Gemeinde lädt zum Vasen-Tauschtag in die Friedenskirche ein

Die Evangelische Kirchengemeinde Duisburg Hamborn lädt

zum Vasen-Tauschtag in die Friedenskirche, Duisburger Straße 174,

ein. Dort können Interessierte am Freitag, 8. November 2024 von 15

bis 17 Uhr für eigene Vasen die anderer erhalten. Erwartet wird eine

große Auswahl an Vasen aller Stil-, Farb-, Material-, und

Designrichtungen - alle mit dem Zweck, Blumen oder Gräser

aufzunehmen oder einfach nur schön zu sein.

Die Idee zu

dem Tauschtag hatten Engagierte der Gemeinde, denn sie und viele

anderen kennen das Problem genau: Im Laufe der Jahre passen die

Vasen nicht mehr zur Inneneinrichtung oder man/frau hat sich satt

daran gesehen. Daher lädt das Team um Edith Bauer (Tel. 0203 554460

oder Handy 0178-3148068) nach dem Tauschen von Osterdeko und Tassen

jetzt zum fröhlichen Vasentauschen ein: „Kommen Sie, tauschen Sie!

Vielleicht sehen Sie etwas ganz Neues, was Sie fasziniert.“

Der

Eintritt ist frei; Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.friedenskirche-hamborn.de.

Podiumsdiskussion und

Fragerunden zum Thema Strategien und Maßnahmen gegen den

Fachkräftemangel

Was können und müssen Unternehmen

gegen den Fachkräftemangel tun, was können Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer erwarten? Um dieses Thema geht es bei der

Podiumsdiskussion mit Fragerunde am Dienstag, 5. November 2024 um

18.30 Uhr im Ungelsheimer Gemeindezentrum der Evangelischen

Versöhnungsgemeinde Duisburg-Süd, Sandmüllersweg 31.

Das Gemeindezentrum Ungelsheim (Foto: https://www.evgds.de).

Die in einem thematischen Input

vorgestellten Daten und Fakten zum Fachkräftemangel sind Grundlage

für die Statements von Vertreter der Firmen Friedrich Tonscheidt

KG, Anton Köther Sanitär – Heizung, IKKE gGmbH sowie HKM. In der

Fragerunde geht es dann um Einschätzungen zu den zukünftigen

Entwicklungen im Hinblick auf die Fachkräfteentwicklung und die

notwendigen Stellschrauben, die den Mangel beheben könnten.

Mit dabei an dem Abend sind auch Auszubildende vom Bertolt

Brecht Berufskolleg, die ihre Fragen und Gedanken mit einbringen.

Gegen 20 Uhr ist die Fragen- und Gesprächsrunde auch für das

Publikum geöffnet. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind bei

Dieter Zisenis (Mail: laboratorium@ekir.de) vom dem „laboratorium“,

dem evangelischen Zentrum für Arbeit, Bildung und betriebliche

Seelsorge der Evangelischen Kirchenkreise Dinslaken, Duisburg, Moers

und Wesel (www.ev-laboratorium.de) möglich und nötig bis zum

4.11.2024.

Romantische Prachtmusiken für Chor und Orchester

Kartenvorverkauf für das Salvatorkonzert ist gestartet

Große Chorsymphonik bietet der Philharmonische Chor Duisburg

unter dem Titel „Romantische Pracht“ am Sonntag, den 10. November

um 17 Uhr in der Salvatorkirche. Zu hören sind in der Duisburger

Citykirche drei Perlen der großen romantischen

Chor-Orchesterliteratur: Zum einen der fast schon zur ungarischen

Nationalmusik gewordene „Psalmus hungaricus“ von Zoltan Kodaly,

ein Werk, das zum Besten gehört was die Chormusik im frühen 20.

Jahrhundert hervorgebracht hat.

Außerdem sind das

bekannte Schicksalslied von Johannes Brahms sowie der 13. Psalm

von Liszt zu hören - ebenfalls ein Werk, welches der Komponist

als eins seiner besten bezeichnete und eine Paradepartie für

Solotenöre ist. Hierfür steht der in der Region bekannte Corby

Welch zur Verfügung. Sein heldischer Tenor passt wunderbar zu den

beiden Psalmvertonungen von Liszt und Kodaly. Begleitet wird der

philharmonische Chor von einem großen Orchester aus Mitgliedern

der Duisburger Philharmoniker, die Leitung hat

Kirchenmusikdirektor Marcus Strümpe.

Alle drei Werke

des 70minütigen Konzertes beschäftigen sich mit den Höhen und

Tiefen des menschlichen Daseins, alle drei enden hoffnungsvoll

und zukunftsgewandt und alle drei Komponisten gaben für diese

Hoffnung ihr Bestes: Chorsymphonik auf allerhöchstem Niveau.

Karten zu 26 Euro (ermäßigt 16 Euro) gibt es unter westticket.de

und an der Abendkasse ab 16.15 Uhr. Infos zur Salvatorkirche gibt

es im Netz unter

www.salvatorkirche.de.

Kirchenmusikdirektor Marcus Strümpe(Foto: André Weyers).

Einzelhandelsumsatz im September 2024 real um 1,2 %

höher als im Vormonat Einzelhandelsumsatz, September

2024 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt) +1,2 % zum

Vormonat (real) +0,6 % zum Vormonat (nominal) +3,8 % zum

Vorjahresmonat (real) +3,9 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland

haben im September 2024 nach vorläufigen Ergebnissen des

Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und

saisonbereinigt real (preisbereinigt) 1,2 % und nominal (nicht

preisbereinigt) 0,6 % mehr umgesetzt als im August 2024. Die

Differenz zwischen dem nominalen und realen Ergebnis ist in

diesem Monat besonders auf die rückläufigen Preise bei

Mineralölprodukten zurückzuführen.

Im Vergleich zum

Vorjahresmonat September 2023, der zusammen mit dem Februar 2024

den niedrigsten Wert seit Februar 2021 aufwies, verzeichnete der

Einzelhandel ein Umsatzplus von real 3,8 % und nominal 3,9 %.

Zuletzt hatte der Einzelhandel im September 2022 einen höheren

Umsatz erzielt als im September 2024.

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank im

September 2024 kalender- und saisonbereinigt real um 0,8 % und

nominal um 0,5 % gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum

Vorjahresmonat September 2023 verzeichnete der Umsatz einen

Anstieg von real 0,3 % und nominal 2,2 %.

Der reale

kalender- und saisonbereinigte Umsatz im Einzelhandel mit

Nicht-Lebensmitteln stieg im September 2024 um 1,7 % gegenüber

dem Vormonat und um 6,1 % gegenüber dem Vorjahresmonat September

2023. Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der reale

Umsatz im September 2024 einen Zuwachs von 3,1 % zum Vormonat und

lag damit 17,9 % über dem Umsatz des Vorjahresmonats September

2023.

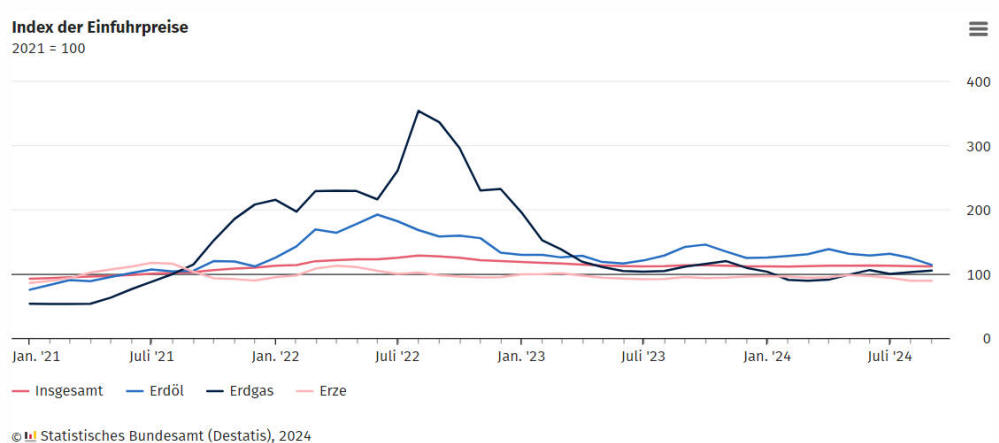

Importpreise im September 2024: -1,3 %

gegenüber September 2023

Importpreise, September 2024

-1,3 % zum Vorjahresmonat -0,4 % zum Vormonat Exportpreise,

September 2024 +0,4 % zum Vorjahresmonat -0,1 % zum Vormonat

Die Importpreise waren im September 2024 um 1,3 % niedriger

als im September 2023. Im August 2024 hatte die Veränderungsrate

gegenüber dem Vorjahresmonat bei +0,2 % gelegen, im Juli 2024 bei

+0,9 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter

mitteilt, sanken die Einfuhrpreise im September 2024 gegenüber

dem Vormonat August 2024 um 0,4 %.

Die Exportpreise lagen im September 2024 um

0,4 % über dem Stand von September 2023. Im August und Juli 2024

hatte die Jahresveränderungsrate jeweils bei +0,8 % gelegen.

Gegenüber dem Vormonat August 2024 sanken die Exportpreise um

0,1 %.

Rückgang der Importpreise im Vergleich zu

September 2023 durch niedrigere Energiepreise Den größten

Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise im September

2024 hatte der Rückgang der Energiepreise um 16,1 % gegenüber dem

Vorjahresmonat. Die Einfuhr von Erdöl war 19,9 % günstiger als im

Vorjahresmonat (-8,7 % gegenüber August 2024). Diesel war im

Vorjahresvergleich 34,2 % günstiger (-8,8 % gegenüber August

2024) und die Importpreise für Motorenbenzin sanken um 30,9 %

(-9,9 % gegenüber August 2024).

Die Einfuhrpreise von

Erdgas sanken gegenüber September 2023 um 5,6 %, gegenüber August

2024 stiegen sie allerdings um 2,4 %. Elektrischer Strom war

22,2 % günstiger als im Vorjahresmonat und 4,0 % günstiger als im

August 2024. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die

Importpreise im September 2024 um 0,6 % höher als im September

2023. Gegenüber August 2024 blieben sie unverändert.

Lässt man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht,

stieg der Importpreisindex um 0,2 % gegenüber dem Stand des

Vorjahres (unverändert gegenüber August 2024). Gestiegene Preise

bei Konsumgütern Die Importpreise für Konsumgüter stiegen im

September 2024 um 1,9 % gegenüber dem Vorjahresmonat (+0,1 %

gegenüber August 2024).

Gebrauchsgüter verteuerten

sich gegenüber September 2023 leicht um 0,4 % (-0,3 % gegenüber

August 2024), der Import von Verbrauchsgütern war 2,4 % teurer

als im September 2023 (+0,1 % gegenüber August 2024). Bei den

Verbrauchsgütern musste insbesondere für Nahrungsmittel mit

+6,5 % mehr bezahlt werden als im September 2023. Geflügelfleisch

war im Import 8,4 % teurer als im Vorjahresmonat, Rindfleisch

verteuerte sich um 5,7 %.

Gestiegene Preise auch

bei landwirtschaftlichen Gütern

Die Preise für importierte

landwirtschaftliche Güter verteuerten sich zum Vorjahr um 7,3 %.

Insbesondere Rohkakao (+107,8 %) war deutlich teurer als vor

einem Jahr, gegenüber dem Vormonat sanken die Preise für Rohkakao

jedoch um 5,0 %. Die Preise für Rohkaffee waren um 37,3 % höher

als im September 2023 und stiegen auch im Vormonatsvergleich

(+2,2 %). Avocados waren 35,9 % teurer als im September 2023.

Dagegen waren unter anderem Zwiebeln (-41,6 %) und

lebende Schweine (-13,7 %) preiswerter als vor einem Jahr. Leicht

gesunkene Preise für Vorleistungsgüter und Investitionsgüter Die

Preise für Vorleistungsgüter sanken im Vorjahresvergleich um

0,4 %. Gegenüber dem Vormonat sanken die Preise um 0,3 %. Die

Preise für Investitionsgüter sanken gegenüber dem Vorjahr um

0,3 % und gegenüber dem Vormonat August 2024 um 0,1 %.

Bei den Vorleistungsgütern waren unter anderem Akkus und

Batterien (-5,2 %) sowie Eisen, Stahl und Ferrolegierungen

(-3,6 %) preiswerter als ein Jahr zuvor, während beispielsweise

Nicht-Eisen-Metalle und deren Halbzeug (+6,5 %) teurer waren. Bei

den Investitionsgütern waren insbesondere Kraftwagen und

Kraftwagenmotoren um 2,5 % teurer, während Elektronische

Bauelemente im Vorjahresvergleich um 6,3 % billiger importiert

wurden.

Preissteigerungen bei Exporten von

Investitions- und Konsumgütern

Bei der Ausfuhr hatten im

September 2024 die Preissteigerungen bei Investitionsgütern den

größten Einfluss auf die Preisentwicklung. Diese verteuerten sich

gegenüber September 2023 um 1,5 % (+0,1 % gegenüber August 2024).

Einen wesentlichen Einfluss hatten hier die gegenüber dem Vorjahr

gestiegenen Preise für Kraftwagen und Kraftwagenteile (+2,0 %)

sowie für Maschinen (+1,8 %). Exportierte Konsumgüter wurden im

Vergleich zu September 2023 um 2,5 % teurer.

Während

Gebrauchsgüter im Vorjahresvergleich nur um 1,0 % teurer waren,

lagen die Preise für Verbrauchsgüter 2,8 % über denen von

September 2023. Energieexporte waren 21,3 % billiger als im

Vorjahresmonat (-2,0 % gegenüber August 2024). Erheblich

günstiger im Vorjahresvergleich waren Mineralölerzeugnisse

(-23,7 %) und Erdgas (-18,7 %).

Während gegenüber dem

Vormonat August 2024 die Preise für Mineralölerzeugnisse sanken

(-5,6 %), wurde Erdgas teurer exportiert (+3,1 %). Auch der

Export landwirtschaftlicher Güter war im Vergleich preiswerter

(-2,2 % gegenüber September 2023 und -2,9 % gegenüber August

2024). Die Preise für exportierte Vorleistungsgüter blieben

gegenüber dem Vorjahr unverändert. Gegenüber dem Vormonat sanken

sie leicht um 0,2 %.