|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 9. Kalenderwoche:

28. Februar

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Samstag, 1., Sonntag, 2. März 2025 - Zero Discrimination Day am 1. März

VRR lichtet den Tarifdschungel

Der

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat seine angekündigte Tarifreform

umgesetzt und das Ticketsortiment um rund 75 Prozent reduziert.

Künftig bietet der Verbund statt bisher sieben nur noch drei

Preisstufen an. Rund 500 von 650 Ticketoptionen fallen künftig weg.

Tragende Säulen der Reform sind das DeutschlandTicket und das

digitale Angebot eezy.nrw.

Der NRW-weit gültige Tarif

eezy.nrw ist eine Alternative für Fahrgäste, die nur gelegentlich

mit Bus und Bahn unterwegs sind und kein Abo eingehen möchten. Hier

werden digital nur die jeweils zurückgelegten Luftlinienkilometer

berechnet. Nach eigenen Angaben vereinfacht der VRR als erster

Verbund in Deutschland seine Tarife und Strukturen.

Die

Reform sei eine Konsequenz aus der Einführung des

DeutschlandTickets. Über 95 Prozent der Stammkundinnen und -kunden

sind laut Verbund in die DeutschlandTicket-Produktfamilie

gewechselt. idr - Informationen:

https://www.vrr.de/

Wenig Bewegung auf dem

Arbeitsmarkt im Ruhrgebiet

Arbeitsmarkt bleibt stabil:

Im Februar 2025 sind im Ruhrgebiet insgesamt 282.024 Personen

arbeitslos gemeldet. Das sind im Vergleich zum Vorjahresmonat

(Februar 2024) 11.670 Personen mehr ohne Arbeit, was einer Zunahme

von 4,3 Prozent entspricht. Im Vergleich zum Januar 2024 sank die

Zahl der Arbeitslosen um 893 Personen, was einem Rückgang von 0,3

Prozent entspricht.

Ursächlich für die Stagnation auf

dem Arbeitsmarkt ist die anhaltend schwache Konjunktur und die

daraus resultierende verhaltene Einstellungsbereitschaft vieler

Betriebe. Erschwerend kommen Passungsprobleme hinzu. So suchen viele

Unternehmen nach wie vor gut qualifizierte Arbeitskräfte, welche

jedoch nicht zur Verfügung stehen. Gleichzeitig fällt es vielen

Arbeitssuchenden zunehmend schwer, eine passende Stelle zu finden.

Die Arbeitslosenquote bleibt im Vergleich zum Vormonat

unverändert und liegt im Ruhrgebiet aktuell bei 10,3 Prozent. Die

höchsten Arbeitslosenquoten verzeichnen dabei unverändert die

kreisfreien Städte Gelsenkirchen (15,4 Prozent) und Duisburg (13,2

Prozent). Mit 7,4 Prozent weist der Ennepe-Ruhr-Kreis

ruhrgebietsweit die niedrigste Arbeitslosenquote auf.

Unter den kreisfreien Städten sind es Bottrop (8,3 Prozent) und

Mülheim an der Ruhr (8,1 Prozent). In NRW ist die Zahl der

Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 629 Personen gestiegen.

Die Arbeitslosenquote in NRW liegt im Februar bei 7,9 Prozent. idr

Pädagogische Mitarbeiter*innen aus Duisburg für den

Kinderschutz an Schulen fit gemacht

Insgesamt 20

Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen, Sonderpädagogen*innen und

Erzieher*innen im Ganztag haben die neuntägige Ausbildung zur

Fachkraft für Intervention und Prävention bei sexualisierter Gewalt

an Schulen (FFIPS) erfolgreich absolviert.

Die

Teilnehmer*innen aus Bottrop, Gelsenkirchen, Duisburg,

Kamp-Lintfort, Mülheim und Oberhausen durchliefen ein

Schulungskonzept aus fünf Modulen mit den Themen "Basiswissen

sexualisierte Gewalt", "Schutzkonzept", "Intervention bei

sexualisierter Gewalt", "Prävention" und "Reflektion und Prüfung".

Durchgeführt wurden die Module durch Fachberater*innen aus

verschiedenen Beratungsstellen aus dem Ruhrgebiet.

Die

Fortbildung ist eine Initiative der Deutschen Kinderschutzstiftung

Hänsel + Gretel und wird gefördert durch die Stiftung der

Sparda-Bank West. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im

Schulungsort Haus Ripshorst in Oberhausen erhielten die

Teilnehmer*innen ihre Abschlusszertifikate und können nun in ihren

eigenen Schulen die Themen als Multiplikatoren*innen ins Kollegium

tragen.

Bildnachweis: © Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel + Gretel

Auslöser für FFIPS waren u.a. Umfragen, die gezeigt haben, dass

die mit der Fortbildung angesprochenen Zielgruppen zumeist keine

ausreichenden Vorkenntnisse im Bereich des präventiven Schutzes von

Kindern vor sexualisierter Gewalt oder auch in der Intervention

haben, sagt der ehemalige Lehrer und für die FFIPS-Organisation

verantwortliche Alfred Seidensticker, Deutsche Kinderschutzstiftung

Hänsel + Gretel.

"Sowohl in der universitären Ausbildung,

als auch in der zweiten Ausbildungsphase in den Studienseminaren bei

den Lehrer*innen sind diese Inhalte nicht fest verankert", ergänzt

Anja Krebs, eine der FFiPS-Coaches.

FFIPS vermittelte mit

dieser Fortbildung über mehrere Monate verteilt, fundiertes

Fachwissen zum Themenkomplex der sexualisierten Gewalt. Vom

notwendigen Basiswissen über Präventionskonzepte zur Intervention

werden alle für Schulpraktiker*innen relevanten Themen gelehrt.

Dabei bleibt FFIPS nicht stehen, sondern zeigt auch konkrete

Schritte auf, wie ein Schutzkonzept für die eigene Schule aussehen

kann. Es wird zudem ein Praxisprojekt realisiert, das in der eigenen

Schule zum Einsatz kommen kann.

Die Teilnehmenden erhielten

jetzt ihr Zertifikat zur "Fachkraft für Intervention und Prävention

bei sexualisierter Gewalt an Schulen". Die nächste Fortbildung

startet nach den Sommerferien wieder im Haus Ripshorst.

Interessierte finden Informationen auf der Webseite www.ffips.net

Die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West

Die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West

engagiert sich bereits seit 2004 in Nordrhein-Westfalen. Seit ihrer

Gründung hat sie insgesamt fast 700 gemeinnützige Projekte mit mehr

als 24 Millionen Euro gefördert. Allein im vergangenen Jahr

unterstützte sie mit 1,16 Millionen Euro 33 Projekte.

Das soziale Engagement der Stiftung leitet sich nicht zuletzt aus

dem Anspruch ab, die Gemeinschaft heute und in Zukunft zu stärken.

Ziel ist immer, das Gemeinwohl zu fördern und sich in den drei

Bereichen Kunst, Kultur und Soziales langfristig für die Menschen

vor Ort einzusetzen.

Im Fokus steht dabei die Unterstützung

von Kindern, Jugendlichen sowie älteren Menschen. Motivation ist es,

die verschiedenen Projekte als Partner mit voranzubringen. Mehr über

die Sparda-Stiftung und ihre Werte unter www.stiftung-sparda-west.de

und bei Social Media.

Stadtbibliothek eröffnet

weitere „Bibliothek der Dinge“

In der Zentralbibliothek

im Stadtfenster, Steinsche Gasse 26, steht ab Freitag, 28. Februar,

auch eine „Bibliothek der Dinge“ zur Verfügung. Zahlreiche

Musikinstrumente und Zubehör wie Stimmgeräte, Verstärker und

Notenständer können hier ab sofort ausgeliehen werden. Zur Auswahl

stehen Gitarren und Ukulelen, E-Bass und E-Gitarre, Geigen, eine

Veeh-Harfe, Bratsche, Cello und Cajons.

Mit diesem Sortiment ermöglicht die Bibliothek einen

niederschwelligen Zugang zu Musikinstrumenten. Viele Menschen würden

gerne ein Instrument ausprobieren, sind aber unsicher, ob die

Begeisterung dauerhaft anhält. In der „Bibliothek der Dinge“ ist ein

unkomplizierter Einstieg möglich. Jedes Instrument wird zusammen mit

einem passenden Lehrbuch verliehen, damit zuhause sofort mit dem

Spielen begonnen werden kann.

In den Leihpaketen gibt es

jeweils auch eine Kurzanweisung für das Instrument, Pflegeutensilien

und teilweise auch Stimmgeräte. Die Instrumente können wie alle

„Dinge“ für 28 Tage an der Information im Erdgeschoss entliehen und

zurückgegeben werden. Voraussetzung ist ein gültiger

Bibliotheksausweis. Eine Vormerkung oder Verlängerung ist nicht

möglich. Weitere Kosten entstehen nicht.

Wenn das

Angebot gut angenommen wird, ist eine Erweiterung mit weiteren

Instrumenten wie Akkordeon oder Keyboard geplant. Das

Musik-Sortiment ergänzt den Bestand der bereits bestehenden

„Bibliothek der Dinge“ in Rheinhausen, Buchholz und der Gesamtschule

Süd. Diese wurden bereits im vergangenen Jahr eröffnet und haben

auch jeweils einen anderen Schwerpunkt – von technisch orientiert

über kreative Freizeitgestaltung bis hin zu Bewegungsspielen und

Sportgeräten.

Das Sortiment kann einfach über den

Medienkatalog recherchiert werden. Mit dem Service setzt die

Zentralbibliothek ein Zeichen für kulturelle Teilhabe und

nachhaltige Ressourcennutzung. Leihen schont nicht nur den eigenen

Geldbeutel, sondern auch Ressourcen. Bei Fragen steht das Team der

Bibliothek gerne persönlich oder telefonisch unter 0203 283-4218 zur

Verfügung.

Geöffnet hat die Zentralbibliothek montags von 13

bis 19 Uhr, dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr sowie samstags

von 11 bis 16 Uhr. Alle Informationen finden sich auch im Internet

auf

www.stadtbibliothek-duisburg.de.

Informationsveranstaltung: Umgestaltung der Moerser Straße in

Hochheide Die Stadt Duisburg informiert über die geplante

Umgestaltung der Moerser Straße in Hochheide. Hierzu findet am

Mittwoch, 5. März, eine Informationsveranstaltung mit Vertreterinnen

und Vertretern der Stadt Duisburg und der Wirtschaftsbetriebe

Duisburg in den Räumen des Gemeinschaftsbüros der Stadt Duisburg und

Hochheide Fresh, Glückaufstraße 8 in Hochheide, statt.

Es geht dabei um den Bereich zwischen Kirchstraße und Ottostraße.

Die Baumaßnahme ist Teil des „Integrierten Handlungskonzeptes

Hochheide“ (ISEK Hochheide). Alle Interessierten sind herzlich

eingeladen, sich über die geplante Umgestaltung zu informieren. Die

Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr. Eine Teilnahme ist ohne

vorherige Anmeldung möglich.

Aktion Mensch-Studie zum Zero Discrimination Day am 1. März:

Jugendliche mit Beeinträchtigung besonders häufig von Mobbing

betroffen

Mehr als ein Drittel der jungen Menschen mit

Beeinträchtigung hat bereits Erfahrung mit Cybermobbing gemacht –

bei jungen Menschen ohne Beeinträchtigung ist es nur ein Fünftel

Mobbingerfahrung am Lernort Schule: Jugendliche mit Beeinträchtigung

werden deutlich häufiger von Mitschüler*innen oder Lehrkräften

gemobbt

Aktion Mensch fordert Sensibilisierungs- und

Aufklärungsangebote für junge Menschen, die eine Kultur des

inklusiven Miteinanders fördern

Ausgrenzung findet häufig dort statt, wo sich die Generation Z im

Alltag regelmäßig aufhält – wie in sozialen Medien oder der Schule.

So gibt mehr als ein Drittel der Jugendlichen mit Beeinträchtigung

(35 Prozent) an, bereits Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht zu

haben. Dagegen bestätigt das nur rund ein Fünftel der Befragten ohne

Beeinträchtigung (22 Prozent). Am häufigsten mit Cybermobbing

konfrontiert sehen sich weibliche Befragte mit Beeinträchtigung.

Auf diese alarmierenden Ergebnisse aus dem

Inklusionsbarometer Jugend, der ersten bundesweiten Vergleichsstudie

zu Teilhabechancen von jungen Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren

mit und ohne Beeinträchtigung, macht die Aktion Mensch anlässlich

des Zero Discrimination Day am kommenden Samstag aufmerksam. Der

Aktionstag wurde von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und

soll auf Diskriminierung und Vorurteile aufmerksam machen sowie dazu

aufrufen, sich für Toleranz und Akzeptanz aller Menschen

starkzumachen.

Mobbing an Schulen: Jugendliche mit

Beeinträchtigung deutlich häufiger betroffen

Dass junge Menschen

mit Beeinträchtigung häufiger Opfer von Mobbing werden, spiegelt

sich auch in den Erfahrungen am Lernort Schule wider. So geben 44

Prozent an, bereits von Schüler*innen oder Lehrkräften gemobbt

worden zu sein. Bei den Befragten ohne Beeinträchtigung sind es im

Vergleich nur 16 Prozent.

Beeinträchtigungsspezifisch

werden dabei Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen wesentlich

weniger gemobbt, als wenn eine Beeinträchtigung in den Bereichen

Psyche oder Sucht vorliegt. Hier berichtet jeweils ein Anteil von 65

beziehungsweise 52 Prozent von Mobbingerfahrungen. Ebenso wird oder

wurde fast die Hälfte der jungen Menschen mit einer Beeinträchtigung

beim Sprechen, Bewegen oder einer kognitiven Beeinträchtigung

gemobbt (47 Prozent, 46 Prozent und 46 Prozent).

Aktion

Mensch fordert Inklusion und Teilhabe von Anfang an

Nur etwas

mehr als die Hälfte (55 Prozent) der befragten jungen Menschen mit

Beeinträchtigung fühlt sich von Gleichaltrigen akzeptiert und

unterstützt. Bei den Befragten ohne Beeinträchtigung geben dies fast

drei Viertel an (71 Prozent). „Die Zahlen verdeutlichen: Solange der

Umgang mit Vielfalt keine Selbstverständlichkeit ist, können

zwischen jungen Menschen Vorurteile entstehen, die Ausgrenzung und

Mobbing befördern“, erklärt Christina Marx, Sprecherin der Aktion

Mensch.

„Wenn junge Menschen jedoch früh in ihrem Leben

mit inklusiven Umfeldern in Berührung kommen, wachsen sie deutlich

selbstverständlicher in eine gleichberechtigte Gesellschaft hinein.

Wer von klein auf lernt, sich mit Respekt und Empathie zu begegnen

und Vielfalt als Mehrwert begreift, tut dies auch mit großer

Wahrscheinlichkeit in späteren Phasen des Lebens.“ Neben dem

Elternhaus sind auch Schulen, Freizeit- und Sportvereine sowie

Akteure der außerschulischen Jugendarbeit gefragt,

Anti-Mobbing-Angebote – online wie offline – sicherzustellen und ein

inklusives Miteinander proaktiv zu fördern.

Inklusionsbarometer Jugend

Im Rahmen der ersten bundesweiten

Vergleichsstudie befragte die Aktion Mensch 1.442 junge Menschen im

Alter von 14 bis 27 Jahren, davon 718 mit Beeinträchtigung und 724

ohne Beeinträchtigung. Die persönlichen Befragungen wurden in

Zusammenarbeit mit Ipsos Public Affairs zwischen November 2023 und

Februar 2024 durchgeführt. Aus den Umfrageergebnissen wurde ein

Teilhabeindex errechnet.

Ziel der partizipativ angelegten Studie ist

es, ungleiche Teilhabechancen von jungen Menschen mit und ohne

Beeinträchtigung zu identifizieren, um auf Basis der gewonnenen

Erkenntnisse Inklusion weiter voranzutreiben. Auf unserer

Landingpage finden Sie die vollständige Studie:

www.aktion-mensch.de/inklusion/bildung/inklusionsbarometer-jugend

Aktion Mensch e.V.

Die Aktion Mensch ist die größte

private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seit

ihrer Gründung im Jahr 1964 hat sie mehr als fünf Milliarden Euro an

soziale Projekte weitergegeben. Ziel der Aktion Mensch ist, die

Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und

Jugendlichen zu verbessern und das selbstverständliche Miteinander

in der Gesellschaft zu fördern.

Mit den Einnahmen aus ihrer

Lotterie unterstützt die Aktion Mensch jeden Monat bis zu 1.000

Projekte. Möglich machen dies rund vier Millionen

Lotterieteilnehmer*innen. Zu den Mitgliedern gehören: ZDF,

Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie,

Paritätischer Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der

Juden in Deutschland. Seit Anfang 2014 ist Rudi Cerne ehrenamtlicher

Botschafter der Aktion Mensch.

www.aktion-mensch.de

Start Bewerbungsphase

Förderpreis Helfende Hand 2025

Das Bundesministerium des Innern und für Heimat ruft bundesweit

zur Bewerbung um den Förderpreis Helfende Hand 2025 auf Von Anfang

März bis Ende Juni können Bewerbungen in den Kategorien Innovative

Konzepte, Nachwuchsarbeit sowie Unterstützung des Ehrenamtes für den

Förderpreis eingereicht werden.

In diesem Jahr wird zudem

ein Sonderpreis zum Thema Inklusion im Bevölkerungsschutz ausgelobt.

Eine Jury aus Expertinnen und Experten des Bevölkerungsschutzes

wählt die Nominierten aus. Dieses Jahr wird die Helfende Hand zum

17. Mal verliehen. Ab dem 1. März 2025 können sich Ehrenamtliche im

Bevölkerungsschutz mit ihrem Projekt auf den Förderpreis Helfende

Hand bewerben, der in diesem Jahr vom Bundesministerium des Innern

und für Heimat (BMI) bereits zum 17. Mal verliehen wird.

Die Bewerbungsphase läuft bis zum 30. Juni 2025. Mit der

Auszeichnung werden jährlich Projekte von Organisationen,

Unternehmen sowie Einzelpersonen gewürdigt, die sich auf besondere

Weise ehrenamtlich im Bevölkerungsschutz engagiert haben. Online

bewerben Grundsätzlich können sich alle Organisationen, Unternehmen

oder Einzelpersonen mit ihrem Projekt auf die Helfende Hand

bewerben, sofern sie mit ihrem Einsatz das Ehrenamt im

Bevölkerungsschutz stärken.

Die Bewerbung kann einfach

online unter

http://www.helfende-hand-foerderpreis.de/ eingereicht werden.

Als Hilfestellung für das Ausfüllen des Formulars stehen eine

Musterbewerbung sowie ein Erklärvideo auf der Website zur Verfügung.

Drei Kategorien, ein Sonderpreis und ein Publikumspreis Der

Förderpreis Helfende Hand wird in den Kategorien Innovative

Konzepte, Nachwuchsarbeit und Unterstützung des Ehrenamtes

verliehen.

Die Jury wählt unter allen Einreichungen in

jeder Kategorie fünf Nominierte aus. Zusätzlich wird in 2025 ein

Sonderpreis für Inklusion im ehrenamtlichen Bevölkerungsschutz

vergeben. Projekte, die das Thema Inklusion im Bevölkerungsschutz

stärken, sichtbar machen oder erfolgreich umsetzen, können sich auf

die besondere Auszeichnung bewerben. Außerdem wird unter allen

Nominierungen ein Publikumspreis verliehen.

Alle

Informationen zu den Kategorien sind auf der Website der Helfenden

Hand zu finden. Die Bedeutung des Ehrenamtes Mit dem Förderpreis

würdigt das Bundesministerium des Innern und für Heimat jährlich die

im Bevölkerungsschutz aktiven Ehrenamtlichen und fördert das

Bewusstsein für ehrenamtliches Engagement als Treiber für den

Zusammenhalt in der Gesellschaft.

Der Förderpreis bietet

die Möglichkeit, sich bei ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zu

bedanken und die Begeisterung für das Ehrenamt zu fördern. Im Jahr

2024 wurden insgesamt 15 Projekte mit dem Förderpreis ausgezeichnet.

Eine Übersicht über alle Gewinnerprojekte gibt es hier. Der Film zur

Verleihung zeigt außerdem Eindrücke der Veranstaltung und stellt die

Gewinnerinnen und Gewinner vor. Neuigkeiten rund um die Helfende

Hand gibt es auch auf Facebook und Instagram.

MSV Duisburg – Fortuna Köln: DVG setzt zusätzliche

Busse ein

Für Gäste des Fußballspiels MSV Duisburg gegen

Fortuna Köln am Samstag, 1. März, um 14 Uhr in der

Schauinsland-Reisen Arena, setzt die Duisburger Verkehrsgesellschaft

AG (DVG) die Sportlinie 945 ein.

Abfahrtszeiten Buslinie 945

Richtung MSV Arena:

ab „Salmstraße“ (Meiderich) Abfahrt um 12.06,

12.16, 12.26 Uhr

ab „Bergstraße“ um 12.11, 12.21 und 12.31 Uhr

ab „Meiderich Bahnhof“ ab 12.15 bis 12.40 Uhr alle fünf Minuten

ab „Großenbaum Bahnhof Ost“ um 12.50 und 13.05 Uhr

ab

„Betriebshof am Unkelstein“ ab 11.58 bis 12.23 Uhr alle fünf Minuten

ab Hauptbahnhof (Verknüpfungshalle) ab 12.15 bis 13.35 Uhr alle fünf

Minuten

ab „Businesspark Nord“ (Asterlagen) um 12.33 Uhr

Nach Spielende stehen am Stadion Busse für die Rückfahrt bereit.

Gäste des Fußballspieles, die eine Tageseintrittskarte im Vorverkauf

erworben haben oder eine Dauerkarte besitzen, können kostenlos die

öffentlichen Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt benutzen. Für

die Gäste, die sich an der Stadionkasse ihre Eintrittskarte kaufen,

ist die Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.

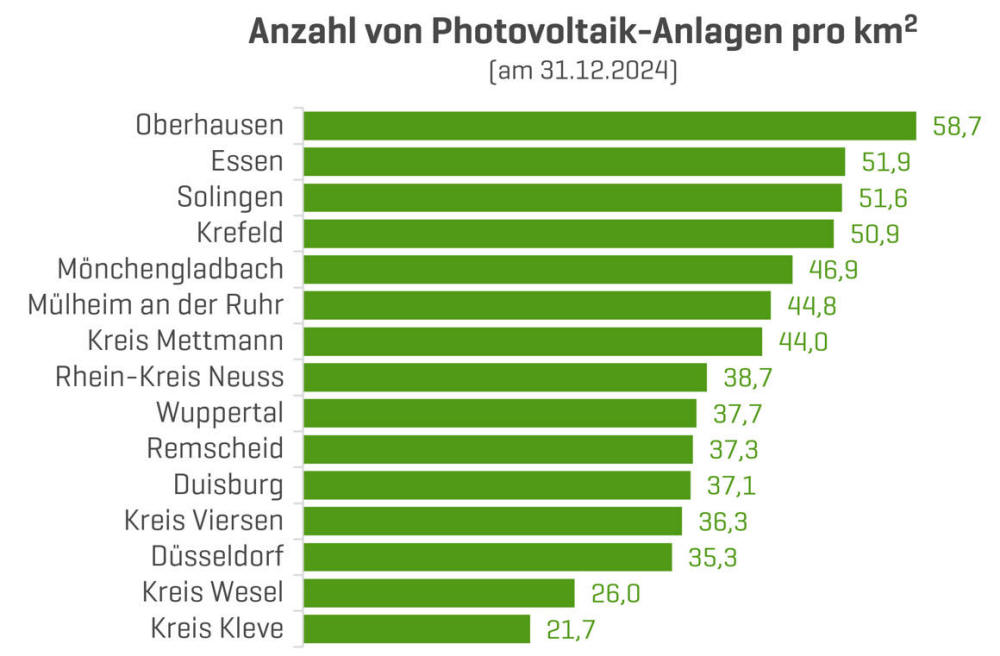

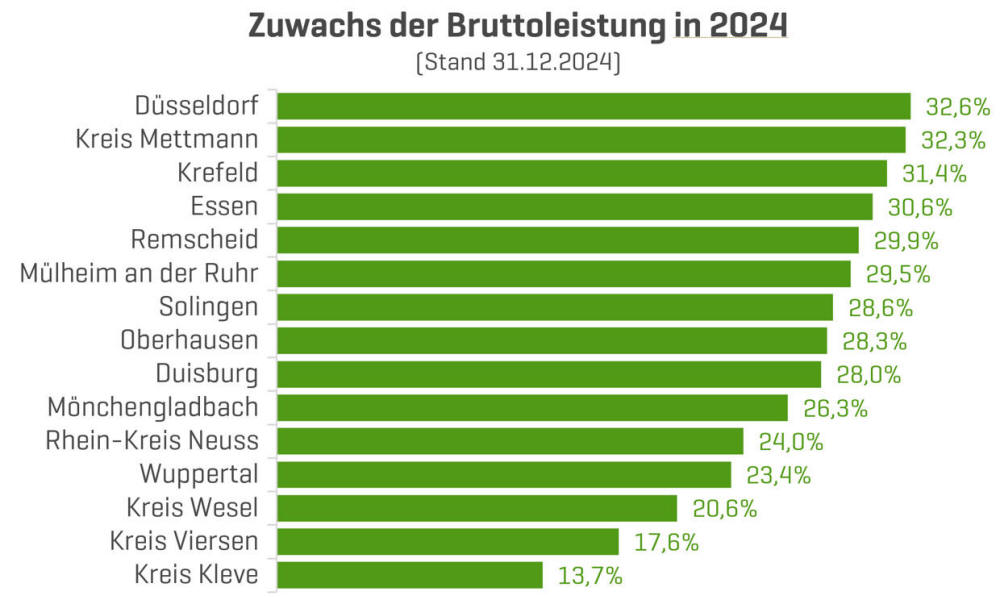

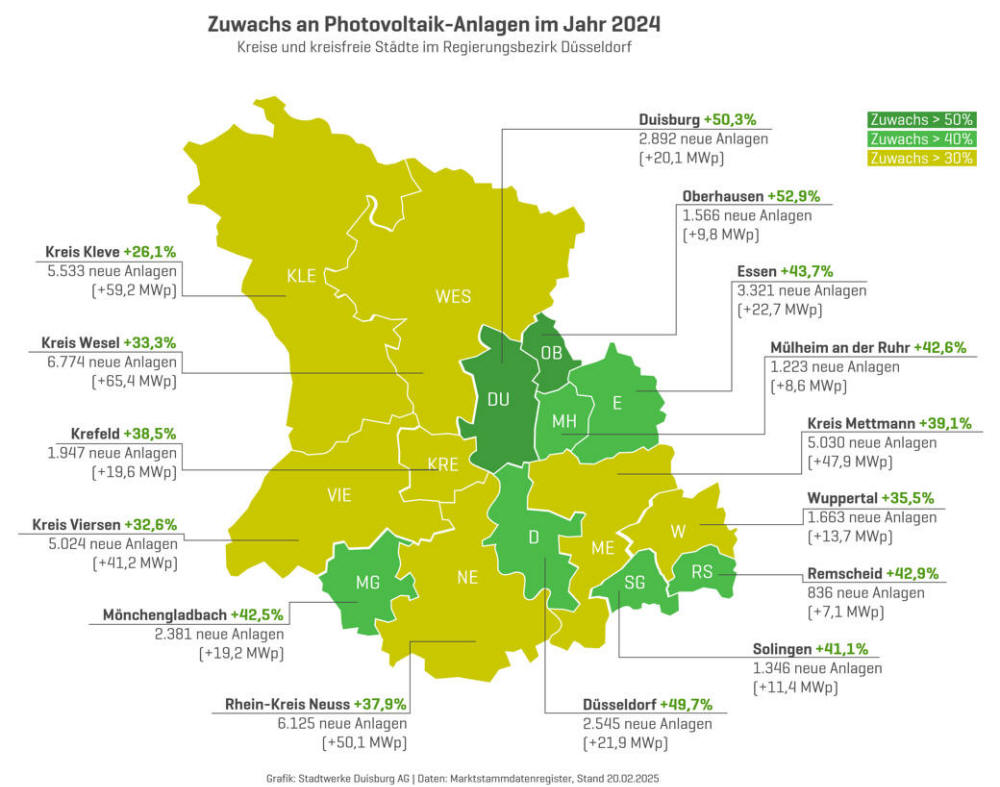

Photovoltaik-Anlagen: Oberhausen und Duisburg mit höchsten

Wachstumsraten

Die Zahl der Photovoltaik-Anlagen in der

Region wächst rasant: Im Jahr 2024 sind im Regierungsbezirk

Düsseldorf mehr als 48.000 neue Anlagen in Betrieb gegangen. Das

sind 36,8 Prozent mehr als noch Ende des Jahres 2023. Die größten

prozentualen Zuwachsraten verzeichnen Oberhausen und Duisburg. In

absoluten Zahlen liegt der Kreis Wesel mit fast 6.800 neuen Anlagen

im Jahr 2024 ganz vorn.

Alle Grafiken Stadtwerke Duisburg

Das zeigt

eine Regionalanalyse der Stadtwerke Duisburg, die dazu Daten aus dem

Marktstammdatenregister sowie des Statistischen Bundesamtes

ausgewertet haben. In die Statistik fließen alle Anlagen ein, die

solare Strahlung als Energieträger zur Stromerzeugung nutzen. Dazu

zählen sowohl alle registrierten Kleinanlagen wie Balkonkraftwerke

als auch große Anlagen mit Leistungen jenseits der Marke von 1

Megawatt Peak (MWp).

Spitzenreiter bei der Wachstumsrate sind Oberhausen und

Duisburg. In Oberhausen sind im vergangenen Jahr 1.566 neue Anlagen

ans Netz gegangen, das entspricht einem Zuwachs von 52,9 Prozent im

Vergleich zum Vorjahr. In Duisburg sind 2.892 neue

Photovoltaik-Anlagen in Betrieb gegangen, was einem Zuwachs von 50,3

Prozent entspricht.

Die Stadt an Rhein und Ruhr befindet

sich im Aufbruch und hat sich ambitionierte Klimaziele gesetzt:

Duisburg will bis zum Jahr 2035 in der städtischen Infrastruktur

komplett CO2-neutral unterwegs sein. Photovoltaik spielt dabei bei

der Energieerzeugung eine bedeutende Rolle.

Nach absoluten Zahlen hat im Jahr 2024 der Kreis Wesel die Nase

vorn: 6.774 neue Anlagen sind dort in Betrieb gegangen, die

insgesamt eine Bruttoleistung von 65,4 Megawatt peak (MWp) liefern.

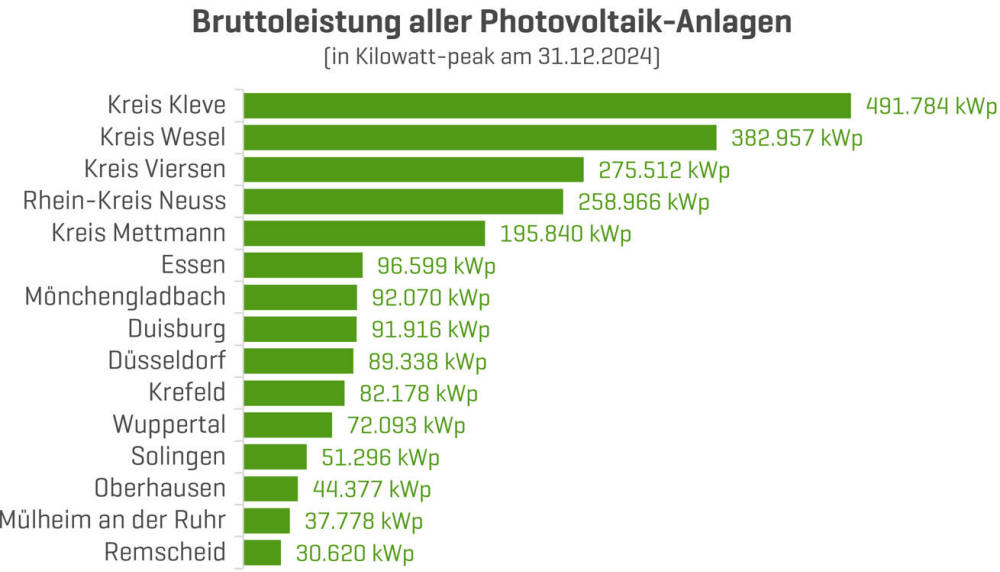

Der Kreis Kleve dagegen weist mit Abstand die höchste

Pro-Kopf-Leistung auf Basis solarer Strahlungsenergie auf: 1,5

Kilowatt Peak (kWp) sind das umgerechnet pro Einwohner, der darauf

folgende Kreis Viersen mit einer vergleichbaren Einwohnerzahl kommt

auf 0,9 kWp. Im Kreis Kleve ist aktuell die meiste solare

Erzeugungskapazität installiert. Die Anlagen dort haben insgesamt

eine Leistung von 491,8 MWp. Zum Vergleich: Die Stadt Düsseldorf mit

fast doppelt so vielen Einwohnern kommt auf eine PV-Bruttoleistung

von 89,3 MWp.

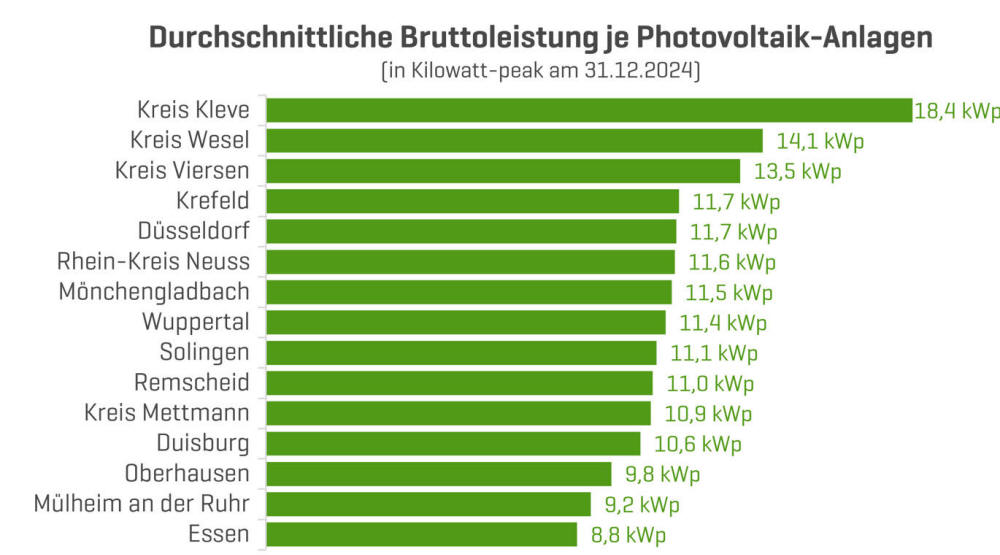

Anlagen in Kreisen größer als in den Städten

Der

Unterschied zwischen kreisfreien Städten und Kreisen lässt sich auch

an der Zahl der Anlagen nach Fläche erkennen: So kommt die Stadt

Oberhausen aktuell auf 58,7 PV-Anlagen pro Quadratkilometer, während

es im Kreis Kleve mit 21,7 Anlagen weniger als die Hälfte sind.

Dementsprechend sind die Anlagen in den Kreisen im Schnitt größer

dimensioniert als in den Städten: Während der Kreis Kleve auf eine

durchschnittliche Bruttoleistung von 18,4 kWp pro Anlage kommt und

damit das Ranking anführt, liegt der Durchschnitt in Essen am

unteren Ende der Vergleichsskala dieser Kategorie mit 8,8 kWp pro

Anlage bei weniger als der Hälfte.

Insgesamt wurden im Regierungsbezirk Düsseldorf im Jahr 2024 rund

1.111 MWp an Photovoltaik zugebaut, so dass sich alle zum Stichtag

31. Dezember 2024 in Betrieb befindlichen Anlagen auf eine

Gesamt-Bruttoleistung von 2,3 Gigawatt (GW) summieren.

Die Stadtwerke Duisburg sind als Energieversorger erster

Ansprechpartner für Photovoltaik in Duisburg und der Region. Sie

bieten von der Beratung, Planung und Hilfe bei der Finanzierung über

die Installation bis zum Service während des Betriebs alle Schritte

aus einer Hand an.

Das Spektrum reicht von

Balkonkraftwerken, Solar-Carports und PV-Komplettpaketen bis zu

Ergänzungslösungen wie Batteriespeicher, Wärmepumpen und Wallboxen.

Auf der Internetseite swdu.de/pv finden sich neben allen Infos rund

um das Thema Photovoltaik auch ein Selbstcheck mit Zugriff auf das

Solardachkataster sowie auf die Fördermitteldatenbank.

Mercator Matinée im Stadtmuseum: Autorenlesung mit Gert

Heidenreich

Die nächste Mercator Matinée findet am

kommenden Sonntag, 2. März, um 11.15 Uhr im Kultur- und

Stadthistorischen Museum am Johannes-CorputiusPlatz (Innenhafen) mit

einer Autorenlesung von Gert Heidenreich statt. In der Lesung

befasst sich der Autor mit dem Werk „Das Meer – Atlantischer

Gesang“.

Foto Isolde Ohlbaum

Gert Heidenreichs poetisches Werk „Das

Meer – Atlantischer Gesang“ ist ein großes Langgedicht über die See

und die Kreidefelsen der leuchtenden Côte d’Albâtre in der

Normandie. Seit 1976 verbringt der Schriftsteller jedes Jahr mehrere

Monate an der französischen Atlantikküste zwischen Étretat und

Dieppe. Vor allem die Bucht von Les Petites-Dalles ist längst

wichtiger Teil seiner Biografie.

Seine Eindrücke und

Erfahrungen am Meer, seine Empfindungen und Gedanken, Erlebnisse und

Reflexionen hat er in seinem Werk „Das Meer“ gesammelt. Es erzählt

drastisch von der Verseuchung der Meere, doch die Schönheit der

Wellen und des Lichts, der Klippen, der Wolken, der Stürme

beherrscht diese Poesie, die aus naturlyrischen Betrachtungen

existentielle Fragen ableitet und mit selbstironischen Brechungen

arbeitet.

„Das Meer“ lebt von dichterischer Tradition

und zeitgenössischen Assoziationen und ist in weiten Teilen eine

geradezu erotische Feier der See. Es ist Gert Heidenreichs lyrisches

Tagebuch mit genauem, liebendem Blick auf das Meer, zugleich eine

poetische Reise zum Ursprung des Lebens.

Die Teilnahme

kostet für Erwachsene sechs Euro, ermäßigt vier Euro. Eine vorherige

Kartenreservierung telefonisch unter (0203) 283-2640 oder per EMail

an ksm-service@stadt-duisburg.de wird empfohlen. Das gesamte

Programm ist unter www.stadtmuseum-duisburg.de abrufbar.

Kinderprogramm in der Hamborner Bibliothek

In der Hamborner Bibliothek im Rathauscenter Schreckerstraße

finden auch im März viele Kinderveranstaltungen statt. Kinder ab

fünf Jahren sind am Samstag, 1. März, um 10 Uhr zum Vorlesespaß mit

Frau Cengiz eingeladen. Nach einer spannenden Geschichte wird noch

gebastelt. Am gleichen Tag um 11 Uhr können Grundschulkinder der

zweiten bis vierten Klasse sich bei den Duisburger UmweltKids

treffen.

Beim Thema „Wertstoffprofi“ geht es um das

richtige Sortieren von Müll und warum dies so wichtig für die Umwelt

ist. Die beliebte Geschichtenzeit für Kinder zwischen 6 und 12

Jahren findet am Freitag, 14. März, um 16.30 Uhr statt. Hier sind

alle richtig, die Geschichten mögen, gerne zuhören oder auch lesen.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Mehr Informationen zu diesen

und weiteren Terminen und die Anmeldung finden sich auf

www.stadtbibliothekduisburg.de. Fragen beantwortet das Team der

Bibliothek gerne persönlich oder telefonisch unter 0203 2835373. Die

Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 10.30 bis 13 Uhr und

von 14 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.

Impro-Predigten, Chor- und

Dudelsackmusik beim Gottesdienst der Nordgemeinden am Tulpensonntag

Am Tulpensonntag feiern die sechs Nordgemeinden im Evangelischen

Kirchenkreis Duisburg mit Chor- und Dudelsackmusik und mit kurzen

Improvisationspredigten zu Bibelstellen, die die Gläubigen vorgeben,

einen außergewöhnlichen Gottesdienst im Vorfeld des Rosenmontags.

Die Gemeinden laden herzlich zum Mitfeiern und Mitsingen am 2. März

im Obermeiderich Gemeindezentrum an der Emilstraße ein.

Los geht es um 11 Uhr mit live gespielter Dudelsackmusik (u.a. „Mull

of Kintyre“) auf dem Kirchplatz. Im Gottesdienst, der um 11.11 Uhr

beginnt, ist das Instrument auch zu hören – mit „Amazing Grace“ und

weiteren Liedern, die mit den Stimmen des Chores zusammen erklingen

(wie „You raise me up“. Wer Ohrstöpsel braucht und vergisst, bekommt

Gehörschütz am Eingang.

Besonders ist zudem, dass es keine

klassische Predigt geben wird: Pfarrerin Sarah Süselbeck und Pfarrer

im Ruhestand Dr. Stephan Kiepe-Fahrenholz werden sechs Mal je zwei

Minuten improvisiert predigen. Worüber, bestimmten die

Gottesdienstbesucherinnen und -besucher. Sie können vor 11.11 Uhr

eine ihre Wunsch-Bibelstelle auf einen Zettel schreiben.

Diese werden gesammelt und dann lottomäßig im Gottesdienst gezogen

und dienen als Grundlage für die spontane Zwei-Minuten-Predigt. Bis

nach der Ziehung ein Lied gesungen wird, haben Predigerin und

Prediger Zeit, die passenden Inhalte und Worte für ihre

Kurzpredigten zu finden. Nach dem Gottesdienst öffnet das

Kirchencafé und eventuell gibt es draußen noch Karnevalsschlager zu

hören und zum Mitsingen.

Vor 10 Jahren in der BZ: Veranstaltung zum

Geburtstag Gerhard Mercators

Die

Initiative „Mercator bei Nachbarn“ lädt anlässlich des

503. Geburtstags Gerhard Mercators am Donnerstag, 5. März,

ab 18 Uhr, alle die sich für das Leben und Werk des

berühmten Gelehrten interessieren zu einer kleinen Feier

ein.

Die Initiative „Mercator bei Nachbarn“ hat sich

im Vorfeld der Duisburger Akzente 2012 zum 500. Geburtstag

Mercators aus interessierten Bürgern gegründet, um über

das Leben des weltberühmten Kosmographen zu forschen. Die

Initiative pflegt Kontakte zu Gleichgesinnten in Belgien

und den Niederlanden, den einstigen Wirkungsstätten des

Universalgelehrten.

Um 18.15 Uhr beginnt die

Veranstaltung in der Salvatorkirche (Treffpunkt um 18 Uhr

vor dem Mercatorbrunnen am Rathaus/Burgplatz). Dort wird

Pfarrer Martin Winterberg die theologischen Überlegungen,

die Mercator in seiner Kosmographie ausgeführt hat,

erläutern.

Gegen 18.40 Uhr wird das Programm in der

Mercator-Werkstatt des Kultur- und Stadthistorischen

Museums am Johannes-Corputius-Platz

1 in Duisburg-Mitte fortgesetzt: Imke Alers (Oboe),

Friedemann Pardall (Cello) und Rafael Sars (Pauke,

Schlagwerk) von den Duisburger Philharmonikern lassen

Musik des 16. Jahrhunderts erklingen und der neu

gegründete Gerhard-Mercator-Chor erhebt seine Stimmen zu

einem alten flämischen Liebeslied.

Die Sänger werden sich

dann, zum Teil historisch gewandet, vorstellen: Gerhard

Mercator und seine Tochter Dorothea, Bürgermeister Walter

Ghim und der Student Johannes Corputius. Mit Gesprächen

und einem kleinen Imbiss wird der Abend gegen 20 Uhr

ausklingen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung

nicht erforderlich. - Mercator-Portrait auf dem Epitaph in

der Salvatorkirche (Foto: KSM)

Die Citykirche kennenlernen -

Kostenfreie Führung durch Salvator

Die Salvatorkirche

am Burgplatz gehört zu Duisburgs bekanntesten und imponierendsten

Gotteshäusern. An jedem ersten Sonntag im Monat informieren

geschulte Gemeindeleute, meist Ehrenamtliche, über die Geschichte,

den Baustil und die besonderen Fenster der über 700 Jahre alten

Stadtkirche neben dem Rathaus.

Am Sonntag, 2. März 2025

um 15 Uhr macht Folker Nießalla mit Interessierten an

verschiedensten Stellen der Kirche halt und berichtet dazu

Wissenswertes und Kurzweiliges. Eine Anmeldung ist nicht notwendig,

alle Kirchenführungen in der Salvatorkirche sind kostenfrei. Infos

zum Gottesshaus gibt es unter

www.salvatorkirche.de.

Karnevalsgottesdienst

mit kölschen Liedern im Duisburger Süden

Wenn am ersten

März-Sonntag ganz Duisburg Karneval feiert und alles schon auf den

Rosenmontag schaut, zeigen Pfarrerin Ute Sawatzki und Pop-Kantor

Daniel Drückes in der Evangelischen Gemeinde Trinitatis, dass auch

Kirche und Karneval gut zusammenpassen.

Wer sich davon

überzeugen will, kommt am Tulpensonntag, 2.3.2025 zum jecken

Karnevalsgottesdienst in die Jesus-Christus-Kirche, Arlberger Str.

6, in Buchholz. Predigt und Gedankenimpulse zeigen dabei die

Verbindung von Karneval und dem christlichen Glauben auf. Davon

erzählen auch die kölschen Lieder, die im Karneval oft und gerne

gesungen werden und in denen oftmals eine durchaus christliche

Botschaft mitschwingt.

Ein Projektchor aus 15

Sängerinnen und Sängern hat für den Gottesdienst extra einige

kölsche Lieder einstudiert. So gibt es Musik von den Bläck Fööss,

Brings und Miljö. Pfarrerin Sawatzki und Popkantor Drückes laden

herzlich zum Mitfeiern und Mitsingen ein. Wer gerne in Kostüm kommen

möchte, ist auch herzlich gerne gesehen - Verkleidung ist aber kein

Muss. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr. Infos zur Gemeinde gibt

es im Netz unter www.trinitatis-duisburg.de.

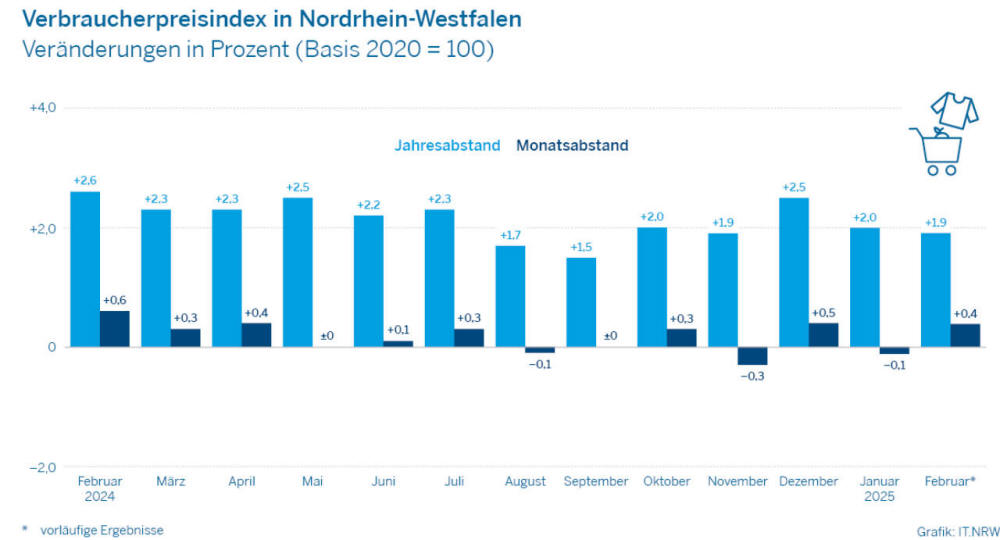

NRW-Inflationsrate liegt im Februar 2025 bei 1,9 Prozent

Der Verbraucherpreisindex für Nordrhein-Westfalen ist

von Februar 2024 bis Februar 2025 um 1,9 Prozent gestiegen

(Basisjahr 2020 = 100). Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, stieg der

Preisindex gegenüber dem Vormonat (Januar 2025) um 0,4 Prozent.

Vormonatsvergleich: Paprika sind um 15,4 Prozent teurer als im

Januar 2025 Zwischen Februar 2024 und Februar 2025 stiegen u. a. die

Preise für Nahrungsmittel (+2,0 Prozent). Hier verteuerten sich

insbesondere Butter (+25,6 Prozent), Tomaten (+22,2 Prozent),

Schokoladentafeln (+21,8 Prozent), Gurken (+19,3 Prozent) und

Paprika (+17,2 Prozent). Günstiger waren Möhren (−15,7 Prozent) und

Kartoffeln (−11,9 Prozent).

Die Energiepreise

(Kraftstoffe und Haushaltsenergien) sanken im Vergleich zum

Vorjahresmonat im Durchschnitt um 2,0 Prozent. Überdurchschnittliche

Preissteigerungen verzeichneten die Dienstleistungen für

Altenwohnheime und ähnliche Einrichtungen (+9,9 Prozent).

Vormonatsvergleich: Paprika sind um 15,4 Prozent teurer als im

Januar 2025 Zwischen Januar 2025 und Februar 2025 verteuerten sich

Nahrungsmittel um durchschnittlich 1,2 Prozent. Die Preise für

Paprika (+15,4 Prozent), Tomaten (+13,6 Prozent) und

Schokoladentafeln (+12,5 Prozent) zogen überdurchschnittlich an.

Preisrückgänge verzeichneten u. a. Gurken (−4,4 Prozent) sowie

verschiedene Bekleidungsartikel, u. a. Damennachthemd/-schlafanzug

(−4,6 Prozent) sowie Strümpfe, Socken oder Strumpfhosen für Damen

(−4,3 Prozent).

Gemüseernte 2024 um 6 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen

• Zahl der Betriebe gegenüber 2020 um gut 4 % gesunken,

gegenüber 2012 um 19 % • 15 % der gesamten Gemüseanbaufläche wurden

ökologisch bewirtschaftet WIESBADEN – Im Jahr 2024 haben die

landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland insgesamt 4,2 Millionen

Tonnen Gemüse geerntet.

Die Gesamterntemenge ist damit

um 6,1 % gegenüber 2023 gestiegen und lag auf dem zweithöchsten

Stand seit 2012. Nur im Jahr 2021 wurde mit 4,3 Millionen Tonnen

mehr Gemüse geerntet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

weiter mitteilt, stieg die gesamte Anbaufläche für Gemüse um 3,2 %

gegenüber dem Vorjahr auf 126 800 Hektar.

Die Anbaufläche

von 2024 lag damit 2,9 % über dem langjährigen Mittel (2012 bis

2023). Die Zahl der Gemüse erzeugenden Betriebe nahm gegenüber der

letzten Vollerhebung im Jahr 2020 von 6 100 auf 5 830 ab (-4,4 %).

Seit 2012 ist die Anzahl dieser Betriebe um 19,0 % gesunken.

Freilandanbauflächen um gut 3 % gewachsen

Im Freiland

erzeugten 5 630 Betriebe im Jahr 2024 auf 125 550 Hektar Gemüse.

Dies entsprach einem Anstieg der Freilandanbauflächen um 3,3 %

gegenüber dem Vorjahr. Regional wurden 2024 die größten Anbauflächen

im Freiland in Nordrhein-Westfalen mit 28 200 Hektar, Niedersachsen

mit 24 400 Hektar, Bayern mit 16 500 Hektar und Rheinland-Pfalz mit

16 400 Hektar bewirtschaftet. Karotten mit größter Erntemenge vor

Speisezwiebeln und Weißkohl – Spargel mit größter Anbaufläche Möhren

beziehungsweise Karotten waren im Freiland mit 850 600 Tonnen im

Jahr 2024 wie in den Vorjahren die Gemüseart mit der größten

Erntemenge in Deutschland.

Bei einer Ausweitung der

Anbaufläche um 2,3 % gegenüber dem Vorjahr nahm die Erntemenge um

6,8 % zu. Die Gemüseart mit der zweitgrößten Erntemenge waren erneut

Speisezwiebeln mit 744 400 Tonnen (+11,7 % gegenüber 2023), gefolgt

von Weißkohl mit 427 100 Tonnen (+7,2 %), Einlegegurken mit 213 700

Tonnen (+10,3 %) und Eissalat mit 127 800 Tonnen (+5,4 %).

Im Hinblick auf die gesamte Gemüseanbaufläche im Freiland lagen

Karotten 2024 mit einer Fläche von 13 800 Hektar an dritter Stelle

hinter Spargel mit 19 760 Hektar ertragsfähiger Fläche (-3,0 %), und

Speisezwiebeln mit 17 700 Hektar (+17,4 %). Danach folgten Weißkohl

mit 6 150 Hektar (+15,9 %), und Speisekürbisse mit 5 260 Hektar

(-0,7 %).

Ökologische Gemüseernte um gut 10 % gestiegen

Ökologisch

wirtschaftende Betriebe erzeugten auf 19 350 Hektar insgesamt

529 800 Tonnen Gemüse. Das entspricht 15,3 % der gesamten

Gemüseanbaufläche und 12,7 % der gesamten Erntemenge. Gegenüber 2023

stieg die ökologisch bewirtschaftete Anbaufläche um 5,0 % und die

zugehörige Erntemenge um 10,4 %. Die größte Anbaufläche im

ökologischen Gemüseanbau entfiel auch 2024 auf Karotten mit

3 350 Hektar (17,3 %).

Speisekürbisse wurden auf 2 020

Hektar (10,4 %) angebaut und Speisezwiebeln auf 1 880 Hektar

(9,7 %), gefolgt von Spargel (im Ertrag) mit einer Anbaufläche von

1 780 Hektar (9,2 %). Besonders hohe Anteile ökologischer Erzeugung

an der Gesamterntemenge zeigten sich bei den Gemüsearten Rote Bete

mit 40,8 %, Speisekürbisse mit 36,3 %, Zucchini mit 33,0 % sowie

Frischerbsen mit 23,4 % und Karotten mit 22,8 %.

Tomaten und

Salatgurken mit den größten Anbauflächen in Gewächshäusern

Die

Anbauflächen von Gemüse unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen,

zum Beispiel in Gewächshäusern oder unter hohen Folienabdeckungen,

sind 2024 im Vorjahresvergleich um 2,6 % gesunken. Dennoch haben

1 540 Betriebe auf 1 240 Hektar mit 210 000 Tonnen Gemüse die größte

Erntemenge seit 2012 erzielt.

In den letzten 12 Jahren

ist die Anzahl der Betriebe, die Gemüse unter hohen begehbaren

Schutzabdeckungen anbauen, um nahezu ein Viertel (-24,1 %) gesunken,

während die entsprechenden Gemüseanbauflächen in dieser Zeit

zwischen 1 200 und 1 320 Hektar schwankten. Die größten Anbauflächen

entfielen 2024 auf Tomaten mit 390 Hektar und Salatgurken mit 240

Hektar.

Während der Anbau von insbesondere Feldsalat

(-46,9 % auf 150 Hektar) und Kopfsalat (-27,9 % auf 60 Hektar) seit

2012 immer weiter reduziert wurde, nahm der Anbau von Tomaten

(+22,4 %), Salatgurken (+10,1 %) und vor allem Paprika (+84,9 % auf

120 Hektar) deutlich zu. Parallel ist die Erntemenge von Tomaten um

76,5 % auf 108 000 Tonnen und von Paprika um 214,8 % auf 16 500

Tonnen gestiegen. Dies zeigt eine erhebliche Intensivierung des

Anbaus dieser Kulturen in den letzten Jahren.

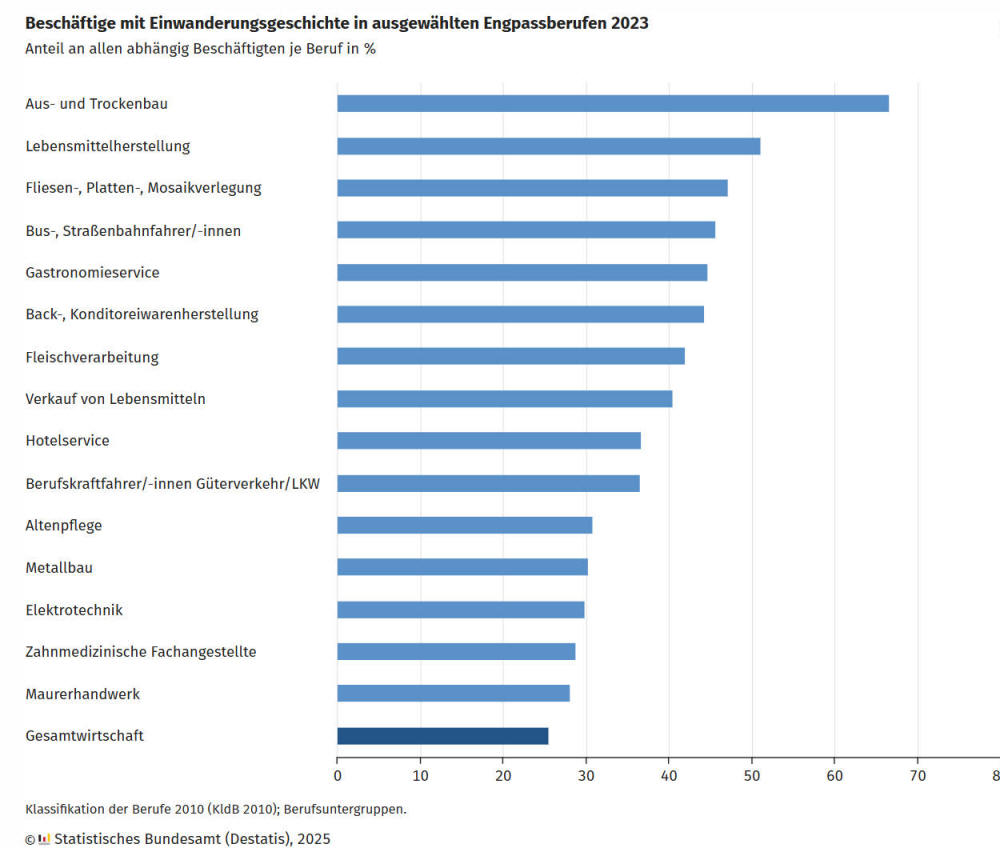

Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte in vielen

Mangelberufen überdurchschnittlich stark vertreten

Anteil im Aus- und Trockenbau 2023 bei 67 %, in der

Lebensmittelproduktion bei 51 %, bei Bus- und

Straßenbahnfahrer/-innen bei 46 % – gegenüber 26 % in der

Gesamtwirtschaft

Ob im Bau, in der Lebensmittelindustrie,

der Gastronomie, der Pflege oder im Personen- und Güterverkehr: In

vielen Engpassberufen sind Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte

überdurchschnittlich stark vertreten. So hatten zwei von drei (67 %)

Beschäftigten im Aus- und Trockenbau 2023 eine

Einwanderungsgeschichte, wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

auf Basis von Ergebnissen des Mikrozensus mitteilt.

In

der Lebensmittelherstellung traf dies auf mehr als die Hälfte der

Beschäftigten zu (51 %). Überdurchschnittlich hoch war der Anteil

auch in der Berufsgruppe der Fliesenleger/-innen (47 %), unter den

Fahrer/-innen von Bussen und Straßenbahnen (46 %) sowie unter

Servicekräften in der Gastronomie (45 %).

In der

Gesamtwirtschaft hatte gut ein Viertel (26 %) aller abhängig

Beschäftigten eine Einwanderungsgeschichte, war also selbst seit dem

Jahr 1950 nach Deutschland eingewandert oder beide Elternteile waren

seither zugewandert. In sogenannten Engpassberufen herrscht oder

droht laut Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit (BA) ein

Fachkräftemangel.

Knapp ein Drittel der Beschäftigten in der

Altenpflege hat eine Einwanderungsgeschichte

Deutlich über dem

gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liegt der Anteil der

Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte auch in weiteren

Mangelberufen: so etwa in der Fleischverarbeitung (42 %), im Verkauf

von Lebensmitteln (41 %), bei Berufskraftfahrer/-innen im

Güterverkehr (37 %), in der Altenpflege (31 %) sowie im Metallbau

oder der Elektrotechnik (je 30 %).

Den Engpassberuf mit

dem geringsten Anteil an Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte

stellten Versicherungskaufleute dar (13 %). Auch wenn es sich im

Folgenden nicht um Mangelberufe laut Engpassanalyse der BA handelt,

sind Menschen mit Einwanderungsgeschichte in einigen Berufsgruppen

noch stärker unterrepräsentiert: Das trifft vor allem auf den

Polizeivollzugsdienst (6 %), die Berufe in der öffentlichen

Verwaltung (9 %), auf Lehrkräfte (Primarstufe: 9 %, Sekundarstufe:

11 %) sowie die kaufmännische und technische

Betriebswirtschaft (12 %) zu.

Beschäftige mit

Einwanderungsgeschichte in ausgewählten Engpassberufen 2023 Bar

chart with 16 bars. Anteil an allen abhängig Beschäftigten je Beruf

in % Klassifikation der Berufe 2010 (KldB 2010); Berufsuntergruppen.

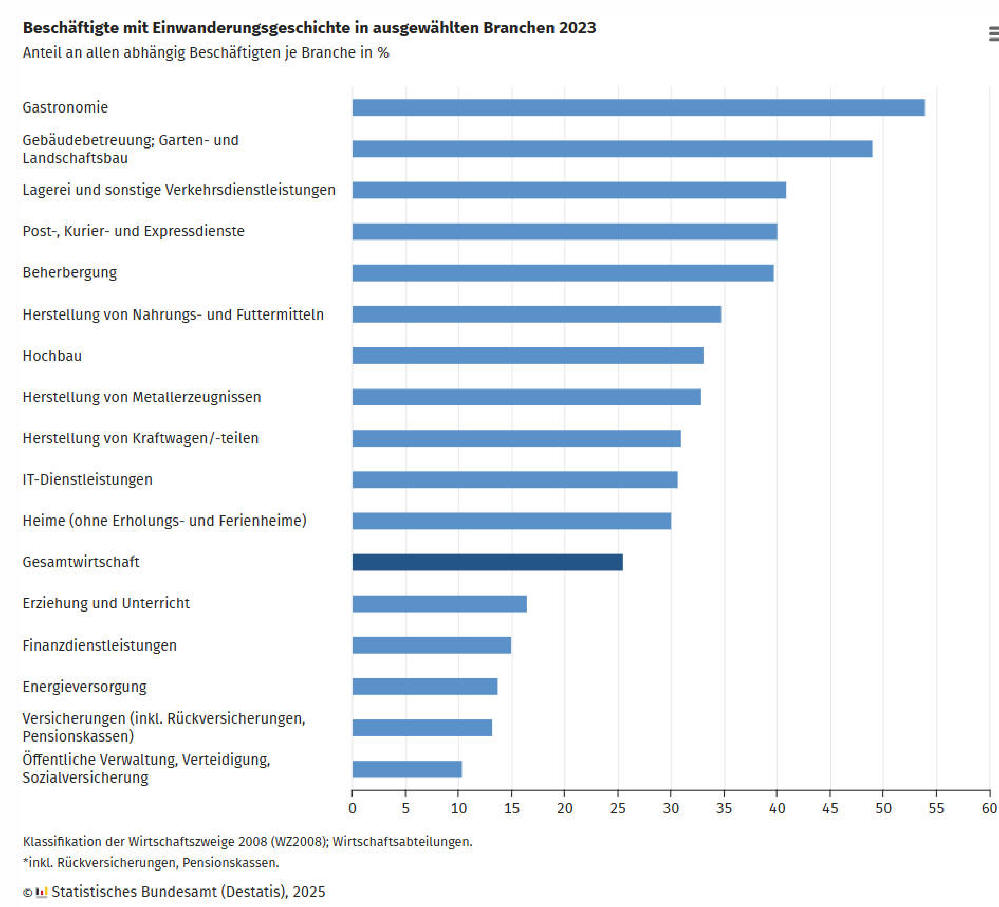

Branchen: Gastronomie und Gebäudebetreuung anteilig mit den meisten

Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte

Nicht allein in vielen

Mangelberufen ist der Anteil der Menschen mit

Einwanderungsgeschichte hoch. Einige Branchen sind insgesamt in

besonderem Maße auf Arbeitskräfte angewiesen, die selbst oder deren

beide Elternteile zugewandert sind. Das ist vor allem in der

Gastronomie der Fall – gefolgt von der Gebäudebetreuung sowie der

Lagerei und den sonstigen Verkehrsdienstleistungen.

2023

hatte mehr als die Hälfte (54 %) aller abhängig Beschäftigten in der

Gastronomie, unabhängig vom jeweils ausgeübten Beruf, eine

Einwanderungsgeschichte. In der Gebäudebetreuung, die zum Großteil

aus Gebäudereinigung besteht, zu der aber auch Garten- und

Landschaftsbau zählen, hatte knapp die Hälfte (49 %) der

Beschäftigten eine Einwanderungsgeschichte.

Im Bereich

Lagerei und sonstige Verkehrsdienstleistungen waren es 41 %. Einen

überdurchschnittlich großen Anteil hatten Beschäftigte mit

Einwanderungsgeschichte auch in Post-, Kurier- und Expressdiensten

sowie in der Beherbergung (jeweils 40 %). In der

Kraftwagenproduktion (31 %) sowie in Alten- und Pflegeheimen und

ähnlichen Einrichtungen (30 %), beides beschäftigungsstarke Bereiche

mit jeweils mehr als einer Million Beschäftigten, lag der Anteil

ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt in der

Gesamtwirtschaft (26 %).

Deutlich unterrepräsentiert

waren Menschen mit Einwanderungsgeschichte 2023 dagegen im Bereich

öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung (10 %),

bei Versicherungen (13 %), in der Energieversorgung (14 %), in

Finanzdienstleistungen (15 %) sowie in Erziehung und

Unterricht (17 %).