|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 37. Kalenderwoche:

8. September

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Dienstag, 9. September 2025

Wetterwarnung

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat ein "Unwettervideo"unter

www.dwd.de, auf YouTube unter

www.youtube.com/DWDderWetterdienst und in der DWD WarnWetter-App

(https://www.dwd.de/DE/service/dwd-apps/dwdapps_artikel.html)

veröffentlicht.

Steigende Pegel im Regierungsbezirk

Düsseldorf – Lage aktuell unkritisch, Entspannung im Tagesverlauf

erwartet

Die anhaltenden Niederschläge seit der vergangenen Nacht haben zu

steigenden Pegelständen in den Flüssen des Regierungsbezirks

Düsseldorf geführt. Besonders betroffen sind derzeit Erft und Niers.

Durch die Verlagerung der Regenfront in Richtung Nordosten kann es

im Laufe des Tages auch an weiteren Gewässern zu vorübergehenden

Pegelerhöhungen kommen.

Aktuell am Niederrhein 46

Liter/Quadratmeter

Foto

Pixabay

Nach den aktuellen Prognosen der Hochwasserzentrale ist jedoch

davon auszugehen, dass sich die Lage im Tagesverlauf entspannt. Die

Regenfälle lassen zunehmend nach, ab dem Nachmittag wird mit einer

vorübergehend regenfreien Wetterlage gerechnet. Die derzeitigen

Wasserstände sind nach Einschätzung unkritisch.

Die

Bezirksregierung Düsseldorf steht in engem Austausch mit den

zuständigen Wasserwirtschaftsverbänden und verfolgt die Entwicklung

kontinuierlich. Lokal aufgetretene Überschwemmungen werden von den

Einsatzkräften vor Ort abgearbeitet. Die Bevölkerung wird gebeten,

sich fortlaufend über die regionale Betroffenheit im

Hochwasserportal NRW und bei der Hochwasserzentrale zu informieren.

Einzug ins Torhaus Süd VBG-Bezirksverwaltung am neuen

Duisburger Standort eingeweiht

Duisburg, 9. September 2025 – Nach dem Richtfest im April letzten

Jahres hat die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) gestern die

Einweihung ihrer neuen Bezirksverwaltung im Torhaus Süd an der

Düsseldorfer Straße gefeiert. Mit dem modernen Neubau in zentraler

Lage unterstreicht die VBG ihre langfristige Verbundenheit mit

Duisburg, präsentiert sich als attraktive Arbeitgeberin – und ist

erreichbar als gesetzliche Unfallversicherung für die

Mitgliedsunternehmen und die Versicherten.

Zwei Jahre nach dem

Einzug in den Übergangsstandort an der Düsseldorfer Landstraße

sollen die rund 200 VBG-Beschäftigten der Bezirksverwaltung Duisburg

am 17. September im Torhaus Süd ihre Arbeit aufnehmen. Im

sechsgeschossigen Bürogebäude mit Tiefgarage werden künftig auch

Weiterbildungen für die Mitgliedsunternehmen, Ausstellungen und

Veranstaltungen zum sicheren und gesunden Arbeiten stattfinden.

Oberbürgermeister Sören Link würdigte auf der Festveranstaltung die

Entscheidung der VBG, sich im Zentrum Duisburgs anzusiedeln: „Die

neue Bezirksverwaltung der VBG ist eine Bereicherung für unsere

Stadt. Sie stärkt den Einzelhandel und die Gastronomie im

Dellviertel und gibt wichtige Impulse für die Entwicklung der

Innenstadt.“

BZ-Foto Baje

Investition in moderne Arbeitswelten und

offene Unternehmenskultur Volker Enkerts, Vorstandsvorsitzender

der VBG, bezeichnete den Neubau als Investition in moderne

Arbeitswelten und eine offene Unternehmenskultur: „Unser neues

Gebäude steht für Innovation, Nachhaltigkeit und Teamgeist – Werte,

die wir als Arbeitgeberin leben und weiterentwickeln möchten. Wir

schaffen hier ein barrierefreies Umfeld, in dem sich unsere

Mitarbeitenden wohlfühlen und ihr Potenzial entfalten können.“

Die Vorteile für das Team hob auch Hendrik Hillebrand-Hüter,

Geschäftsführer der VBG-Bezirksverwaltung Duisburg, hervor: „Durch

die zentrale Lage im Dellviertel sind wir für unsere

Mitgliedsunternehmen und Versicherten bestens erreichbar.

Gleichzeitig profitieren unsere Mitarbeitenden von modernen Büros,

einem einladenden Bistro und zahlreichen Kommunikationszonen, die

den Austausch und das Miteinander fördern. Das neue Gebäude ist ein

echter Gewinn – für unsere Arbeit und das tägliche Miteinander.“

Duisburg ist eine von bundesweit elf

VBG-Bezirksverwaltungen, an denen die Beschäftigten der VBG

Unternehmen und Versicherte aus der Region beraten und

betreuen. Auch für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger bietet

die VBG viele Möglichkeiten am Standort Duisburg. So starten jedes

Jahr zwischen sechs und acht duale Studierende und Auszubildende

ihre berufliche Laufbahn in der Bezirksverwaltung. Interessierte

finden weitere Informationen unter vbg-karriere.de.

Eröffnung: VBG-Vorstandsvorsitzender Volker Enkerts,

stellvertretende VBG-Hauptgeschäftsführerin Nada Göltzer und

Oberbürgermeister der Stadt Duisburg Sören Link eröffnen die

VBG-Bezirksverwaltung Duisburg, Quelle: VBG/harderphoto

Bildunterschrift VBG-Gebäude: Der neue Sitz der

VBG-Bezirksverwaltung in Duisburg in zentraler Lage, Quelle:

Zech/Renger

Sondervermögen: Großer Anteil muss an

Städte und Gemeinden gehen

Berlin hat 100 Milliarden Euro für Länder und Kommunen vorgesehen –

doch, wie diese verteilt werden, ist bisher offen. Das

Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ verweist darauf, dass

die Kommunen in allen Ländern mindestens zwei Drittel der

Investitionen stemmen, in NRW sogar 78 Prozent.

Die

Umsetzung des Sondervermögens Infrastruktur nimmt Formen an.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat nun ein Gremium einberufen,

das ihn bei der Verteilung der insgesamt 500 Milliarden Euro berät.

Dabei geht es auch um die Frage, wie mit den 100 Milliarden Euro

verfahren wird, die für Länder und Kommunen vorgesehen sind. Das

Aktionsbündnis

„Für die Würde unserer Städte“ richtet einen

klaren Appell an den Beirat: Mindestens zwei Drittel müssen an die

Kommunen gehen. Das Aktionsbündnis verweist auf harte Fakten: Rund

zwei Drittel aller öffentlichen Investitionen stammen von Städten

und Gemeinden. Daher sollte die Vergabe auch in dieser Größenordnung

an die Kommunen erfolgen.

Die Länder sollten zudem

verpflichtet werden, interne Verteilungen an der tatsächlichen

Investitionslast und nicht etwa an Fläche oder Einwohnerzahl

auszurichten. Im Referentenentwurf zum Sondervermögen hatte der Bund

eine Mindestens-60- Prozent-Regelung vorgesehen. Doch in den

weiteren Verhandlungen wurde diese Klausel gestrichen.

„Bei

allem Respekt für die Finanzsorgen der Länder: Das ist unangemessen

und ungerecht“, betonen Martin Murrack (Duisburg) und Silke

Ehrbar-Wulfen, Sprecher des Aktionsbündnisses „Für die Würde unserer

Städte“. Sie erinnern daran, dass der Bund den Ländern durch den

neuen Verschuldungsspielraum hilft, ihre Haushalte aufstellen zu

können.

Diese Möglichkeit haben die Kommunen nicht. Für

Nordrhein-Westfalen schließt sich das Aktionsbündnis der Forderung

des Städtetags NRW an: „78 Prozent ist der kommunale Anteil der

Investitionen in NRW – daher muss dieser Anteil auch an die Kommunen

weitergeleitet werden.

Während es in vielen anderen

Bundesländern schon Regelung für die Verteilung der Bundesmittel

gibt, hüllt sich die Landesregierung des größten Bundeslandes mit

den größten kommunalen Finanzproblemen in Schweigen. Die Zeit

drängt“, sagt Martin Murrack, Sprecher des Aktionsbündnisses „Für

die Würde unserer Städte“.

„Für die Würde unserer Städte“

vertritt die finanzschwachen Kommunen in Deutschland. Diese haben

einen besonders hohen Investitionsbedarf. Wegen der ungleichen

Finanzverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen, den massiv

gestiegenen Sozialausgaben sowie Altschulden in Höhe von rund 35

Milliarden Euro haben die Betroffenen dringend erforderliche

Investitionen immer weiter aufgeschoben.

Das gilt sowohl für

Investitionen in die Infrastruktur vor Ort als auch in

Zukunftsthemen wie Digitalisierung oder Klimaschutz. Die KfW hat

jüngst für alle Kommunen in Deutschland einen Investitionsrückstand

von 215,7 Milliarden Euro errechnet. Wenn Finanzministerium und

Beirat keinen Mindest-Anteil der Kommunen festlegen, werden Städte

und Gemeinden zum zweiten Mal benachteiligt.

So sieht der

Koalitionsvertrag zwar 250 Millionen Euro pro Jahr für die kommunale

Altschuldenlösung vor – zugleich aber 400 Millionen Euro jährlich

zur Entlastung der Geberländer.

Im Aktionsbündnis „Für die

Würde unserer Städte“ haben sich 74 Kommunen aus acht Bundesländern

zusammengeschlossen. In den Städten und Kreisen leben rund zehn

Millionen Menschen. Die Kommunen sind besonders vom Strukturwandel

betroffen, deshalb haben sie geringe Einnahmen aus Steuern und hohe

Ausgaben, insbesondere im Sozialbereich.

Die Mitglieder

sind: Bacharach, Bad Schmiedeberg, Bergkamen, Bischofsheim, Bochum,

Bottrop, Castrop-Rauxel, Cottbus, Landkreis Cuxhaven, Cuxhaven,

Dietzenbach, Dinslaken, Dorsten, Dortmund, Duisburg, Ennepetal,

Ennepe-Ruhr-Kreis, Essen, Frankenthal, Frankfurt am Main, Geestland,

Gelsenkirchen, GinsheimGustavsburg, Gladbeck, Kreis Groß-Gerau,

Hagen, Hamm, Hamminkeln, Hattingen, Herne, Herten, Kaiserslautern,

Koblenz, Krefeld, Lahnstein, Leverkusen, Löhne, Ludwigshafen, Lünen,

Mainz, Mayen, Mettmann, Moers, Mönchengladbach, MörfeldenWalldorf,

Mülheim an der Ruhr, Neustadt an der Weinstraße, Neuwied,

Oberhausen, Obertshausen, Oer-Erkenschwick, Offenbach, Pirmasens,

Recklinghausen, Kreis Recklinghausen, Remscheid, Saarbrücken,

Salzgitter, Schwerin, Schwerte, Solingen, Trier, Kreis Unna, Unna,

Voerde, Völklingen, Waltrop, Werne, Wesel, Witten, Worms, Wülfrath,

Wuppertal und Zweibrücken. www.fuerdiewuerde.de

Bezirksbibliothek Buchholz schließt vorübergehend

Die Bezirksbibliothek Buchholz auf der Sittardsberger Allee 14

bleibt aufgrund umfangreicher Sanierungs- und

Modernisierungsmaßnahmen von Dienstag, 9. September bis

voraussichtlich Montag, 20. Oktober, geschlossen.

In den

Räumlichkeiten werden aufgrund eines undichten Daches

Feuchtigkeitsschäden beseitigt und der Bodenbelag erneuert.

Gleichzeitig sollen Kundinnen und Kunden nach der Wiedereröffnung

eine modernisierte Bezirksbibliothek vorfinden. Alle Arbeitsplätze

werden elektrifiziert, so dass es dann deutlich mehr

Lademöglichkeiten von Mobilgeräten geben.

Die Abtrennung

zwischen Lesesaal und Bibliotheksbereich wird zu einer

Schallschutzwand umgebaut, um Veranstaltungen, Gruppenarbeiten und

den Publikumsbetrieb besser voneinander zu trennen. Der

Gamingbereich wird modernisiert und zeitgemäß ausgestattet. Im

Rahmen der energetischen Sanierung werden Lichtkuppeln gedämmt und

die Beleuchtung auf LED umgestellt.

Die Leihfristen für in

Buchholz entliehene Medien werden entsprechend angepasst. Kundinnen

und Kunden können während der Schließung auf die Bibliothek in der

Gesamtschule Süd auf der Großenbaumer Allee 168-174 ausweichen

(Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10.30 bis 13 Uhr und von 14

bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr).

Selbstverständlich

können auch alle anderen Zweigstellen der Stadtbibliothek genutzt

werden. Der Medienbote bringt Bücher und anderes auf Wunsch

kostenlos bis an die Wohnungstür und holt die Medien auch wieder ab.

Alle Informationen finden sich auf

www.stadtbibliothek-duisburg.de.

Bis zur Schließung

steht das Team in Buchholz gerne persönlich oder telefonisch unter

(0203) 283-7284 für Auskünfte zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind

dienstags bis freitags von 10.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr

sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.

Sascha Prehn ist

neuer Bezirksdienstmitarbeiter für den Stadtbezirk Walsum

Der Bezirksdienst beim Städtischen Außendienst des Bürger- und

Ordnungsamtes hat seinen Dienst aufgenommen. Sascha Prehn ist als

einer der Ersten ab sofort für den Stadtbezirk zuständig, der Walsum

umfasst: „Ich freue mich, als direkter Ansprechpartner für die

großen und kleinen Probleme der Bürgerinnen und Bürger unterwegs zu

sein“, sagt Sascha Prehn.

„Mein Ziel ist es, miteinander ins

Gespräch zu kommen und Vertrauen aufzubauen.“ Walsum ist der

nördlichste Stadtbezirk von Duisburg und dort leben über 50.000

Einwohnerinnen und Einwohner auf rund 21 Quadratkilometern. „Meinen

Stadtbezirk würde ich weitestgehend als grün und idyllisch

beschreiben. Die Rheinaue Walsum ist zum Beispiel ein schönes

Naturschutzgebiet“, so Prehn. „Insgesamt schätze ich an Duisburg die

Vielfältigkeit, dazu gehören die Industriekulissen, die Häfen, die

Kulturfestivals und die idyllischen Seelandschaften.“

Foto Ilja Höpping / Stadt Duisburg

Der 44-Jährige war von

2007 bis 2020 bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg beschäftigt,

bevor er im Jahr 2020 zum Städtischen Außendienst wechselte. Privat

lebt der Familienvater auf einem alten Bauernhof außerhalb Duisburgs

und kümmert sich am liebsten um die Pflege seines großen Gartens und

seine vier Kinder. Außerdem ist er als Trainer für Kinder in

Selbstverteidigung aktiv.

Der städtische Bezirksdienst Die

neuen Bezirksdienstmitarbeitenden sind ab sofort täglich,

weitestgehend zu Fuß und uniformiert, in den verschiedenen

Stadtteilen unterwegs, um aktiv auf Bürgerinnen und Bürger sowie

Vereine und Gewerbetreibende zuzugehen. Zukünftig sollen in allen

Duisburger Stadtbezirken insgesamt zwei Bezirksdienstmitarbeitende

unterwegs sein.

Neben der fußläufigen Sichtbarkeit der

Bezirksdienstmitarbeitenden im jeweiligen Stadtbezirk ist auch

geplant, regelmäßig Mobile Wachen, beispielsweise auf verschiedenen

Wochenmärkten sowie Infostände auf Stadtfesten anzubieten.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben dort die Möglichkeit ihre

Fragen und Anregungen loszuwerden. Außerdem soll die bestehende

Ordnungspartnerschaft durch gemeinsame Streifgänge mit den

Bezirksbeamten der Polizei weiter ausgebaut werden.

Sascha

Prehn kann – genau wie seine Kolleginnen und Kollegen vom

Bezirksdienst – jederzeit persönlich in den Stadtbezirken

angesprochen werden. Kontakt mit dem Bezirksdienst kann auch per

E-Mail an sad@stadtduisburg.de oder telefonisch unter 0203 283-3900

über die Führungs- und Koordinierungsstelle des Bürger- und

Ordnungsamtes aufgenommen werden. Weitere Informationen online unter

www.duisburg.de/bezirksdienst.

Vorhofflimmern: Wenn

das Herz aus dem Takt gerät

Patientenveranstaltung zu Ursachen, Risiken

und modernen Therapien am Herzzentrum Duisburg

Ein schneller Puls, Herzstolpern oder Atemnot:

Was viele als harmloses Herzrasen abtun, kann Vorhofflimmern sein.

In Deutschland ist es die häufigste behandlungsbedürftige

Herzrhythmusstörung. Unbehandelt kann Vorhofflimmern langfristig zu

schwerwiegenden Komplikationen führen, etwa zu Schlaganfällen oder

einer Herzschwäche.

Wie erkannt man erste Warnzeichen? Welche

Risikofaktoren spielen eine Rolle? Welche Therapien stehen zur

Verfügung? Antworten auf diese Fragen gibt eine

Patientenveranstaltung des Herzzentrums Duisburg am Mittwoch, 17.

September 2025, von 17 bis 19 Uhr.

Referentin ist Dr. med.

Ute Ruprecht, Leitende Oberärztin der Klinik für Kardiologie,

Angiologie und Elektrophysiologie. Sie informiert verständlich und

praxisnah über moderne Behandlungsmöglichkeiten, wie z.B. die

sogenannte Pulsed Field Ablation. Dieses moderne, besonders

schonende Verfahren nutzt elektrische Felder, um krankhaftes Gewebe

im Herzvorhof gezielt zu veröden, ohne umliegende Strukturen zu

schädigen. Auch begleitende Technologien wie die 3D-Bildgebung

kommen zum Einsatz und erhöhen die Sicherheit des Eingriffs.

Dr. Ute Ruprecht, Leitende Oberärztin Elektrophysiologie am

Herzzentrum Duisburg (Quelle: EVKLN)

Ein weiterer Fokus liegt

auf dem Thema Adipositas als Risikofaktor. Starkes Übergewicht kann

nicht nur das Risiko für Vorhofflimmern erhöhen, sondern auch die

Therapie erschweren. Das Herzzentrum Duisburg setzt hier auf einen

ganzheitlichen Ansatz: Neben kardiologischer Expertise fließen auch

internistische und lebensstilbezogene Aspekte in die Behandlung ein,

etwa der Einsatz moderner Medikamente zur Gewichtsreduktion.

Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu

stellen und mit der Expertin ins Gespräch zu kommen.

Eckdaten der Veranstaltung:

Titel: Wenn das Herz aus dem Takt

gerät - Patientenveranstaltung zu Vorhofflimmern am Herzzentrum

Duisburg

Datum & Uhrzeit: 17. September 2025, 17.00-19.00 Uhr

Ort: Herzzentrum Duisburg, Konferenzzentrum im Verwaltungsgebäude

(unter dem Hubschrauberlandeplatz), Raum CE.01, Fahrner Str. 133,

47169 Duisburg

Eintritt: Frei, eine Anmeldung ist nicht

erforderlich.

Stadtführung: „Mit Mercators Azubi

durch Duisburg – Der Stadtplan des Johannes Corputius“

„Mercators Nachbarn“ und das Stadtarchiv Duisburg laden am Samstag,

13. September, um 15 Uhr zu einem zweistündigen Stadtrundgang durch

das Duisburg des 16. Jahrhunderts ein. Der Rundgang mit Dr. Jonas

Springer und Werner Pöhling gehört zur Veranstaltungsreihe

„Stadtgeschichte draußen“.

Startpunkt ist der

Mercatorbrunnen vor dem Rathaus, Burgplatz 19. Von dort geht es zu

einigen historischen Orten, die der junge Student Johannes Corputius

auf seinem Stadtplan anno 1566 vermessen, skizziert und beschrieben

hatte. Corputius hatte bei Gerhard Mercator in Duisburg

Vermessungstechnik und das Kupferstechen gelernt. Duisburg war im

16. Jahrhundert eine Stadt mit rund 3000 Einwohnern, die sich zu

jener Zeit von der Gründung einer Universität einen wirtschaftlichen

Aufschwung erhoffte.

Man kann annehmen, dass der

detailgetreue Stadtplan zur Werbung für Duisburg dienen sollte, mit

sauberen Straßen und Plätzen und reichlich grünem Baumbestand.

Während des Rundgangs erfahren die Teilnehmer zudem Wissenswertes

darüber, woher Duisburg die Steine für den Bau der Stadtmauer und

Wohnhäuser bezog, welche Gelehrten in direkter Nachbarschaft zu

Gerhard Mercator lebten und wo man das 16. Jahrhundert noch heute in

der Stadt entdecken kann. Der Rundgang ist kostenfrei.

Duisburg-Fringe - das Festival für die freie Szene

Das Programm für das Duisburg-Fringe 2025 steht. Mitte September

wird Ruhrort zum fünften Mal Bühne und Spielort für die freie

Kultur- und Theaterszene.

In diesem Jahr werden vier Spielorte

beteiligt sein, die allesamt am Eröffnungstag, Freitag, dem 12.

September 2025 mit Kurz-Performances präsentiert werden.

Eine lebhafte Prozession „Tour de Fringe“ wird, beginnend im

Lokal Harmonie und angeführt von Fiona Fabulous, durchs Quartier

ziehen und so den Trail für die nächsten beiden Tage legen. Um 18:00

Uhr geht es los mit der Modenschau mit Kreationen von Agnieszka

Dutkiewicz und musikalischer Begleitung durch Jola Wolters im Lokal

Harmonie.

Weiter geht es zum Neumarkt, wo um 18:30 Uhr

Improtheater mit den Rheinflippern im Das Plus am Neumarkt geboten

wird. Zur Fabrikstraße geht es um 19:15 Uhr zur Lesung von Ulrike

Anna Bleier im Studio 37.

Am Leinpfad vor dem Hübi gibt es

um 19:45 Uhr Feuerartistik mit Sonny Imperfektion und dann geht es

hinauf zum Hübi, wo ab 20:00 Uhr The Singer is Always Late Folkrock

für den Rest des Abends spielt.

Am Samstag und Sonntag

wird dann ein buntes Programm mit Kabarett, Impro, Poetry, Musik und

Theateraufführungen mit lokalen, regionalen und internationalen

Künstlerinnen und Künstlern, sowie Ensembles kreuz und quer im

Quartier geboten. Den genauen Ablauf findet ihr unter

https://duisburgfringe.de/events/

Der Eintritt zu

allen Veranstaltungen ist frei. Solidarische Hutsammlungen sollen

jedem die Möglichkeit geben, den Eintritt nach eigenem Vermögen

bemessen zu können, ohne die Wertschätzung für die künstlerischen

Darbietungen aus dem Auge zu verlieren.

Elektrisches Jahrhundert: Wie sich

Post-Fahrzeuge weiterentwickelt haben

- Meilensteine der

Entwicklung: Von ersten E-Dreirädern der Post in den 1910er Jahren

bis zur größten Elektro-Flotte weltweit

- Elektrische

Zustellfahrzeuge wurden in den vergangenen 100 Jahren immer

leistungsstärker und innovativer, heute prägen sie den Regelbetrieb

Bildquelle/Source: Museumsstiftung Post und Telekommunikation

Kein anderes Logistikunternehmen setzt weltweit so viele

Elektrofahrzeuge ein wie die DHL Group. Aus mehr als 42.000

elektrisch betriebenen Fahrzeugen besteht die E-Flotte des

Unternehmens für die Abholung und Zustellung von Sendungen. Deutsche

Post und DHL blicken dabei auf 100 Jahre Fortschritt in der

Elektromobilität zurück. Bereits in den 1910er Jahren setzte die

damalige Reichspost elektrisch betriebene Dreiräder ein. Eine

Entwicklung, die sich über die Jahrzehnte fortsetzte. In den 2010er

Jahren erreichte sie mit dem StreetScooter einen Höhepunkt; dank der

Innovationskraft prägen elektrische Zustellfahrzeuge heute den

Regelbetrieb.

© MKF / Bert Bostelmann | 1920s: Model BEL 2500

1910er

Jahre: das Dreirad B.E.F.

Gerade einmal 1,5 PS brachte das

Dreirad auf die Straße, das von der „Berliner Elektromobil-Fabrik“

hergestellt wurde und als „B.E.F.“-Wagen bekannt war. Um 1910 begann

die Reichspost mit seinem Einsatz. Damals sprach man noch nicht von

Einschreiben oder Express-Sendungen. In „Briefbeuteln“ wurden

Sendungen zur damaligen Zeit noch verschickt. Die sogenannte

„Eilpaketzustellung“ gab es ebenfalls. Vor allem auf kurzen Strecken

und bei wenig Transportlast hatten Elektrofahrzeuge Vorteile. Eher

moderat waren die Höchstgeschwindigkeit von 18 km/h sowie der

Aktionsradius von etwa 50 Kilometern. Dennoch haben sich die

Dreiräder bewährt: In den 1920er Jahren waren bereits etwa 200

Exemplare auf der Straße.

1920er Jahre: Schon zwei km/h

schneller

Immerhin zwei km/h schneller war der elektrisch

betriebene Paketwagen der Marke Bergmann, Modell BEL 2500. Er

erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h und hatte mit einer

vollständigen Batterieladung eine Reichweite von bis zu 60 km. Die

Motorleistung lag bei etwa 25 PS. Das E-Fahrzeug wurde speziell für

den Einsatz in Großstädten entwickelt, wo die täglichen Fahrstrecken

in der Regel kurz sind und die Höchstgeschwindigkeit weniger

entscheidend ist. Die Bezeichnung „BEL 2500“ leitet sich von der

Nutzlast ab, die bei diesem Modell etwa 2500 kg betrug.

© Museumsstiftung Post und Telekommunikation | 1950s: EL2500 E

1950er Jahre: EL2500 E in Freiburg

Auch in den 1950er Jahren

setzte die Post ihre Elektro-Fahrzeuge hauptsächlich im Orts- und

Vorortsverkehr ein. Das Post-Auto der Maschinenfabrik Esslingen,

Modell EL2500 E, ist wieder ein Beispiel für die Weiterentwicklung

der Fahrzeuge: Die durchschnittliche Tagesfahrstrecke betrug 18 km,

während die Höchstgeschwindigkeit mittlerweile auf 28 km/h gestiegen

war. Primär war der EL2500 E in der Region um Freiburg im Breisgau

im Einsatz. Die Bemühungen um umweltfreundlichen Transport waren in

der Nachkriegszeit in Deutschland groß – auch dafür steht der EL2500

E. Elektromobilität sollte für sauberere Luft im städtischen

Lieferverkehr sorgen.

2010er Jahre: Pionierarbeit beim

StreetScooter

Einen bedeutenden Schritt in der Elektrifizierung

der Flotte von Deutsche Post und DHL in Deutschland markierte der

StreetScooter Work. Das Unternehmen war Pionier, als es mit der

StreetScooter GmbH und der Rheinisch-Westfälischen Technischen

Hochschule (RWTH) Aachen ein eigenes Elektrofahrzeug entwickelte -

maßgeschneidert für die Bedürfnisse der Brief- und Paketzustellung.

2012 gab es den ersten Prototypen – und der bestand den Test.

© DHL Group | Ford E-Transit

Mit rund 65 PS und einer

Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h war der StreetScooter Work

schneller unterwegs als die vorherigen E-Postfahrzeuge. Ab 2014 war

er in Deutschland flächendeckend auf den Straßen. Es folgten neue

Modelle, etwa die größeren StreetScooter Work L und XL, darunter

auch sogenannte Rechtslenker für einen sicheren Ein- und Ausstieg

auf der Gehwegseite. Heute stellt die DHL Group keine eigenen

Fahrzeuge mehr her.

Heute: Ford eTransit

Seit einigen

Jahren setzt die DHL Group auf bewährte Partnerschaften, um die

Flotte weiter zu elektrifizieren und die Logistik zu

dekarbonisieren. Ein Beispiel dafür ist der Ford E-Transit – ein

moderner Elektrotransporter, der zeigt, wie leistungsfähig und

alltagstauglich Elektromobilität heute sein kann: Mit bis zu 317

Kilometern Reichweite und 184 bis 269 PS bringt er die nötige

Ausdauer und Power für Abholung und Zustellung auf der letzten Meile

mit.

Die Fahrzeuge kommen vor allem dort zum Einsatz, wo

leises, lokal emissionsfreies Fahren besonders gefragt ist. Die

meisten E-Nutzfahrzeuge bezieht DHL Group weltweit von Ford und

Mercedes. Die neueste Innovation für den Fernverkehr ist ein

Elektro-Lkw mit „Range Extender“ (EREV = Extended Range Electric

Vehicle), den DHL gemeinsam mit Scania entwickelt hat. Dieser fährt

primär elektrisch, hat aber auch einen Dieselmotor, der als

Generator dient und die Batterie bei Bedarf lädt. Antriebskraft: bis

zu 400 PS.

Wie erkenne ich

„Fakes“ im Internet? Digitaler Dienstag zum Thema Desinformation im

Stadtfenster

Ist das Fake oder echt? Diese Frage lässt

sich im Digitalen zunehmend schwerer beantworten. Am Dienstag, 9.

September um 17 Uhr, geht es beim Digitalen Dienstag von

Stadtbibliothek und Volkshochschule um die Frage, wie man

Desinformationen im digitalen Zeitalter erkennen kann. Praxisnah,

verständlich und ohne Fachchinesisch wird gezeigt, wie sich

Desinformation verbreitet und was man dagegen tun kann.

Nach

einem kurzen thematischen Einstieg bleibt viel Raum für Fragen und

Austausch. Die Reihe „Digitaler Dienstag“ richtet sich vor allem an

Erwachsene mit wenig digitalen Vorkenntnissen. Alle, die neugierig

sind und Neues ausprobieren möchten, sind herzlich willkommen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt online und

ist auf www.stadtbibliothek-duisburg.de unter dem Stichpunkt

„Veranstaltungen“ möglich. Fragen beantwortet das Team der

Bibliothek gerne persönlich oder telefonisch unter 0203 2834218. Die

Servicezeiten sind montags von 13 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags

von 11 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr.

Literaturabend mit Geschichten über den Niederrhein

Die

Evangelische Kirchengemeinde Duisburg-Meiderich lädt zum nächsten

kulturellen Leckerbissen in das Begegnungscafé „Die Ecke“, Horststr.

44a: Dort erzählt am 16. September 2025 um 19 Uhr Yvonne de

Temple-Hannappel, die Leiterin des Begegnungscafés, von der

Geschichte des Niederrheins, geschmückt mit Texten verschiedener

Autoren.

Zudem nimmt sie das Publikum mit auf einen

spannenden Exkurs zu den Pfälzer Auswanderer, die Pfalzdorf

gründeten. Die Nähe zum Niederrhein ergibt sich bei Yvonne de

Temple-Hannappel aus ihrer Biografie: Sie ist geboren und groß

geworden am unteren Niederrhein, zwischen Goch und Kleve, bei

Pfalzdorf.

Interessierte sind herzlich zum Literaturabend

eingeladen, der Eintritt ist frei. Mehr Infos hat Yvonne de

Temple-Hannappel, die Leiterin des Begegnungscafés (Tel. 0203 45 57

92 70, E-mail: detemple-hannappel@gmx.de). Infos zur Gemeinde gibt

es im Netz unter www.kirche-meiderich.de.

Prof. Dr. Lorenz Narku Laing hielt

Kanzelrede in Salvator

Wer hat dem schwarzen Mann erlaubt, Doktor

zu werden in Deutschland?

Mit Prof. Dr. Lorenz Narku

Laing bestieg am vergangenen Sonntag ein profunder Kenner seines

Themas die Kanzel der Duisburger Salvatorkirche, um unter der

Überschrift :„Un.Wissen.Schafft.Rassismus“ zu sprechen.

Dr.

Laing ist Professor für Sozialwissenschaften und Rassismusforschung

an der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum

und Geschäftsführer der Vielfaltsprojekte GmbH. Der mehrfach

ausgezeichnete Experte wurde kürzlich von der Synode der

Evangelischen Kirche im Rheinland zum nebenamtlichen

Kirchenleitungsmitglied gewählt.

Aber als Deutscher mit

schwarzer Hautfarbe hat Dr. Laing auch reichlich Gelegenheit, am

eigenen Leibe ganz praktische Erfahrungen mit Rassismus zu machen.

Ein Taxi, dass auf Dr. Laing geordert wurde, hält nicht neben ihm,

auch wenn er stürmisch winkt. Der Fahrer teilt ihm abweisend mit, er

sei besetzt, weil er auf einen Dr. Laing warte.

„Wer hat dem

schwarzen Mann erlaubt, Doktor zu werden in Deutschland?“, fasst

Laing nachdenklich zusammen. Schlimmer noch, sogar Professor. Weil

das auch auf seiner Fahrkarte stand, flog der 33-Jährige einmal fast

aus einem Zug der deutschen Bahn. Wie bitte? Dieser schwarze Mann

mit dem jungenhaften Gesicht soll Professor sein?

Nie und

nimmer, der muss die Fahrkarte gefälscht haben! So dachte wohl der

Fahrkartenkontrolleur. Laing denkt in solchen Momenten an die vielen

von Rassismus betroffenen Menschen, die solche Angriffe nicht mit

einem Vorzeigen ihres Titels auf dem Personalausweis lösen können.

„Ich bin privilegiert“, führt er aus. Und erinnert an die

Menschen, die nicht zu Wohnungsbesichtigungen eingeladen werden,

schlechtere Noten bekommen, weniger Arzttermine, keine

Vorstellungsgespräche haben, weil ihr Name afrikanisch klingt, oder

arabisch oder schlicht ausländisch anmutet. „Rassismus ist beweisbar

und sehr gut in Studien belegt“, betont Laing, „Es ist kein Gefühl,

sondern wissenschaftlich zähl- und messbar.“ Man könne durchaus

sagen, um so dunkler die Haut, umso schlechter die Rechte. Es stimme

schlicht nicht, dass die Gesetze in Deutschland für alle gleich

gelten würden.

„Auch in unserer Kirche begegnet man Menschen

mit anderen Hautfarben zwar mit Liebe, aber auch so, als wären sie

Fremde“, stellt er fest. Und erlaubt sich den Wunschtraum von einer

diversen, lebendigen Kirche, in der die Menschen aller Farben

gemeinsam Gottesdienste feiern. „Da wären die Gottesdienste wieder

gut besucht und es würde lustig zugehen“, schwärmt er.

Laing

spricht auch über die beispiellose Erfolgsgeschichte des

Antirassismus. „Es ist besser geworden, keine Frage“, räumt er ein.

Und er erklärt, warum das Thema gerade durch die erreichten

Verbesserungen mehr in den Fokus gehört. Die Betroffenen finden

Solidarität und den Mut, ihre Erfahrungen zu teilen. „Gerade weil

Rassismus weniger wird, müssen wir uns mehr mit ihm beschäftigen“,

fordert er. Und erinnert an die globalen Auswirkungen, an die man

als Konsument ungerne erinnert wird.

„Wir profitieren alle

von Rassismus, wenn wir die billigen Bananen, T-Shirts und Laptops

kaufen, die irgendwo auf der Welt unter menschenunwürdigen

Bedingungen geentet, geschneidert und zusammengeschraubt werden“,

sagt er und macht seinem Publikum Mut, solche Strukturen zu erkennen

und sie nicht weiter zu unterstützen. Antirassismus bedeute auch

Verzicht zu üben, auf altgewohnte Vorteile und Privilegien. „Wir

hätten beispielsweise viele halbleere Museen hier, wenn wir wirklich

ernst machen würden, mit der Rückgabe von geraubter Kunst aus den

ehemaligen Kolonien“, macht er geltend.

„Rassismus ist

Gotteslästerung“, zitiert Laing den ehemaligen EKD-Ratsvorsitzenden

Heinrich Bedford-Strohm. Und er gibt seinem Publikum ein paar Fragen

mit auf den Heimweg. Wer darf hier im Ruhrgebiet leben? Wem gehören,

die Häuser? Wer verdient genug, um von seiner Arbeit zu leben? Wer

darf überhaupt arbeiten? Die Salvatorgemeinde antwortet auf sein

lebhaftes, kenntnisreiches und spannendes Plädoyer für den

persönlichen Antirassismus mit minutenlangem Applaus.

„Lieber Narku, du hast uns gefesselt“, stellt Dr. Christoph Urban,

Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg, als

Gastgeber nach der Kanzelrede beeindruckt fest. Sabine Merkelt-Rahm

Prof. Dr. Lorenz Narku Laing im Rahmen der Kanzelrede mit Dr.

Christoph Urban, dem Superintendenten des Evangelischen

Kirchenkreises Duisburg - Foto: Bartosz Galus

INFO: Das

Format „Kanzelreden“ hat der Evangelische Kirchenkreis Duisburg

anlässlich des 400-jährigen Jubiläums der 1. Reformierten

Generalsynode entwickelt, die vom 7. bis 11. September 1610 in der

Salvatorkirche tagte. Diese Synode hat nicht nur bleibend die

Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland geprägt,

sondern hat auch erstmals in der Geschichte der Kirchen

Nicht-Theologen auf Augenhöhe und gleichberechtigt in

Entscheidungsprozesse einbezogen.

Dieser Impuls wurde in den

Kanzelreden aufgenommen, wo gezielt Nicht-Theologen gebeten werden,

zu relevanten gesellschaftlichen Entwicklungen das Wort zu

ergreifen. Dies haben seit 2010 u. a. Charlotte Knobloch, Fritz

Pleitgen, Manni Breuckmann, Prof. Dr. Udo Di Fabio, Kai Magnus

Sting, Prof. Dr. Norbert Lammert, Dr. Gregor Gysi, Katrin

Göring-Eckardt sowie Dr. Mark Benecke und Gerald Knaus getan.

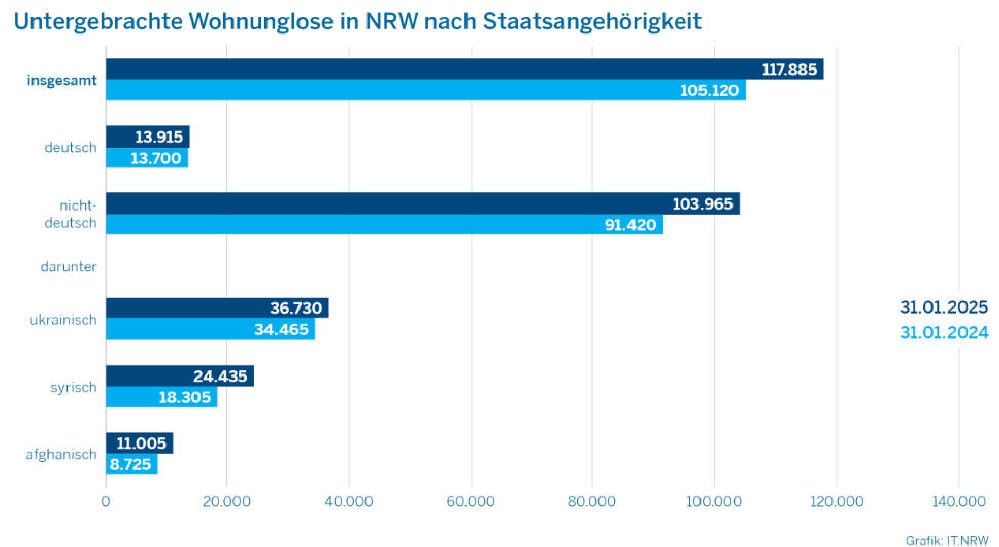

NRW: Knapp 118.000 Menschen wegen Wohnungslosigkeit

untergebracht

* Ende Januar 2025 wurden 12.765

untergebrachte Wohnungslose mehr gezählt als im Vorjahr.

*

Mehrheitlich Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit betroffen.

* Mehr als ein Viertel der untergebrachten Wohnungslosen waren

Kinder und Jugendliche. S

Zum Stichtag 31. Januar 2025 wurden

in NRW 117.885 wegen Wohnungslosigkeit untergebrachte Menschen

erfasst. Wie das Statistische Landesamt anlässlich des Tages der

wohnungslosen Menschen am 11. September 2025 mitteilt, waren dies

12.765 Menschen mehr als im Vorjahr.

88,2 % hatten eine

ausländische Staatsangehörigkeit

Die Zahl der untergebrachten Wohnungslosen mit deutscher

Staatsangehörigkeit lag zum Stichtag mit 13.915 um 1,6 % höher als

im Vorjahr. Die Zahl der Wohnungslosen mit ausländischer

Staatsangehörigkeit war mit einem Zuwachs von 13,7 % stärker

gestiegen. Dieser Anstieg ist zumindest teilweise auf Verbesserungen

der Datenmeldungen insbesondere bei den nichtdeutschen Wohnungslosen

zurückzuführen.

Ende Januar 2025 wurden 103.965

untergebrachte Wohnungslose mit ausländischer Staatsangehörigkeit

gezählt. Damit lag der Anteil der Nichtdeutschen an den

untergebrachten Wohnungslosen bei 88,2 %. Ukrainerinnen und Ukrainer

stellten die größte Gruppe Knapp ein Drittel aller Ende Januar 2025

untergebrachten Wohnungslosen hatte die ukrainische

Staatsangehörigkeit (36.730 Personen).

Es folgten Personen

mit syrischer und afghanischer Staatsangehörigkeit (24.435 bzw.

11.005 Personen). Mehr als ein Viertel der untergebrachten

Wohnungslosen waren Kinder und Jugendliche Ende Januar waren 31.740

Minderjährige wegen Wohnungslosigkeit untergebracht; das waren mit

26,9 % gut ein Viertel der erfassten Wohnungslosen insgesamt.

Mit 97,1 % waren die meisten von ihnen mit ihren Familien bzw.

in Mehrpersonenhaushalten untergebracht. Lediglich 0,4 % waren

alleinstehend. Bei 2,5 % der minderjährigen Wohnungslosen lagen

keine Informationen zum Haushaltstyp vor.

Rund die Hälfte

der Minderjährigen waren bereits zwei Jahre oder länger von

Wohnungslosigkeit betroffen

44,8 % der untergebrachten

Wohnungslosen lebten Anfang 2025 bereits seit mindestens zwei Jahren

ohne eigenen Wohnraum in der jeweiligen Unterbringung. Im Vorjahr

lag dieser Anteil mit 29,1 % noch deutlich niedriger. Bei den

Kindern und Jugendlichen war Ende Januar 2025 der Anteil derer, die

schon zwei Jahre oder länger aufgrund von Wohnungslosigkeit

untergebracht waren, mit 50,6 % höher als im Schnitt aller

untergebrachten Wohnungslosen. Ein Jahr zuvor traf dies auf 32,5 %

der minderjährigen Wohnungslosen zu.

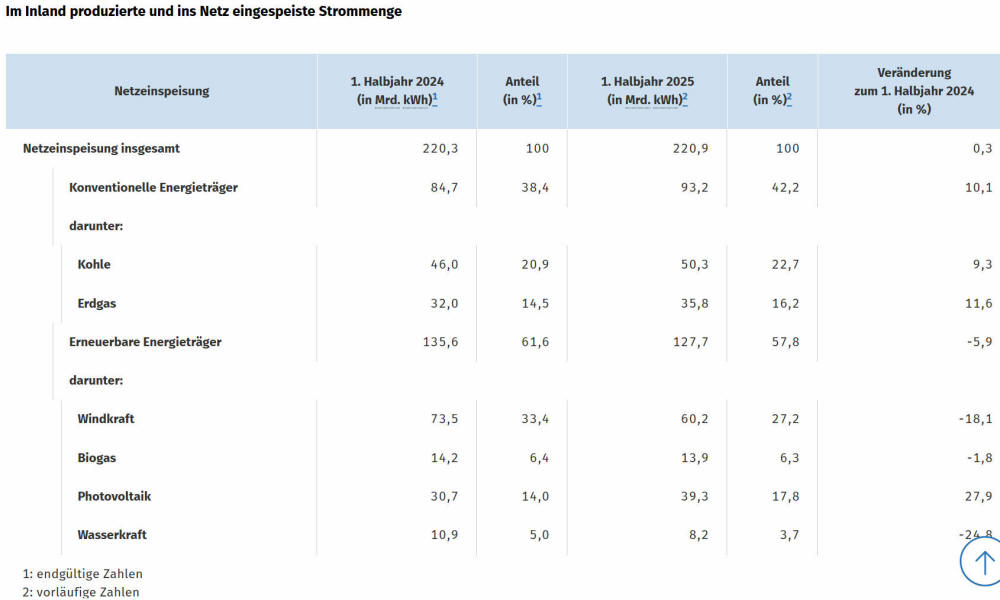

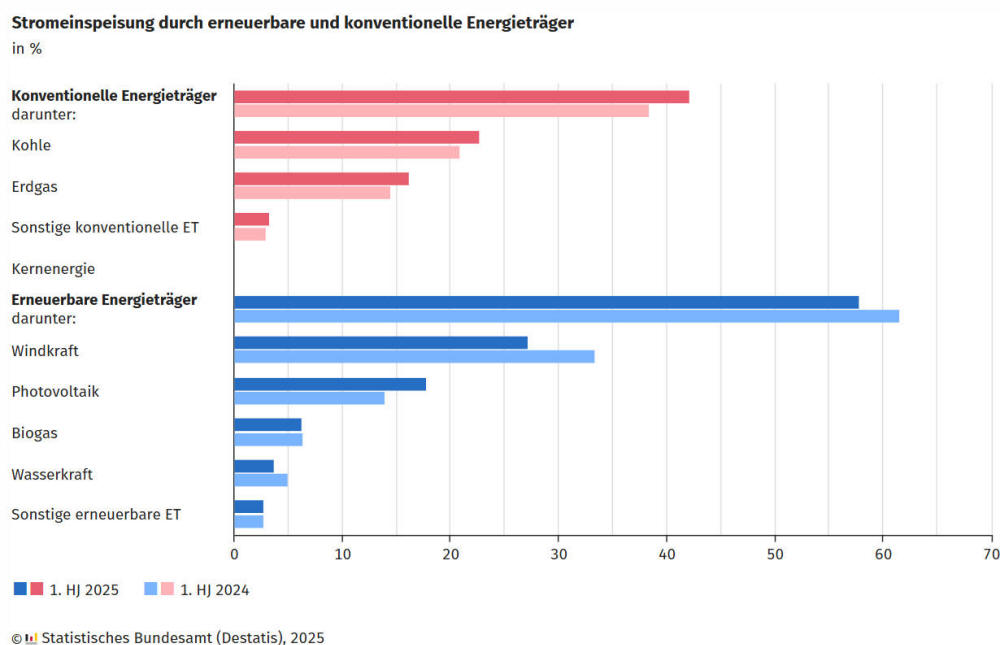

Stromerzeugung

im 1. Halbjahr 2025: 5,9 % weniger Strom aus erneuerbaren Energien

•

Im Inland produzierte Strommenge wegen

Anstieg um rund 10 % bei fossilen Energieträgern insgesamt nahezu

unverändert zum Vorjahreszeitraum

•

Stromerzeugung aus Windkraft geht wegen

schwacher Windverhältnisse um rund 18 % zurück, Stromproduktion aus

Photovoltaik steigt dagegen um rund 28 %

•

Stromimporte steigen um 0,8 %,

Stromexporte um 6,5 % – insgesamt verfügbare und nachgefragte

Strommenge damit fast unverändert.

Im 1. Halbjahr 2025 wurden

in Deutschland 221 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und in

das Netz eingespeist. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach

vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 0,3 % mehr als im 1.

Halbjahr 2024. Die Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energiequellen

sank dabei um 5,9 % auf 127,7 Milliarden Kilowattstunden.

Damit stammten 57,8 % des inländisch produzierten Stroms aus

erneuerbaren Quellen (1. Halbjahr 2024: 61,6 %). Demgegenüber stieg

die Stromerzeugung aus konventionellen Energieträgern gegenüber dem

Vorjahreszeitraum um 10,1 % auf 93,2 Milliarden Kilowattstunden und

einen Anteil von 42,2 % der inländischen Stromproduktion (1.

Halbjahr 2024: 38,4 %).

Photovoltaik drittwichtigster Energieträger vor Erdgas

Die

Stromerzeugung aus Windkraft sank im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem

1. Halbjahr 2024 um 18,1 % auf 60,2 Milliarden Kilowattstunden.

Dieser Rückgang war das Ergebnis ungewöhnlich schwacher

Windverhältnisse. Dennoch blieb die Windkraft mit einem Anteil von

27,2 % der wichtigste Energieträger in der inländischen

Stromproduktion.

Dagegen nahm die Stromproduktion aus

Photovoltaik stark zu: Mit einem Anstieg von 27,9 % im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum stieg die Einspeisung auf

39,3 Milliarden Kilowattstunden. Strom aus Photovoltaik machte damit

17,8 % der gesamten produzierten Strommenge aus und nahm den dritten

Platz in der inländischen Stromerzeugung ein.

Der Anstieg

der Einspeisung aus Photovoltaik erklärt sich vor allem durch den

Zubau neuer Anlagen sowie durch ungewöhnlich viele Sonnenstunden.

Kohle und Erdgas legen zu, Kohle weiterhin zweitwichtigster

Energieträger Die in Kohlekraftwerken erzeugte Strommenge stieg im

1. Halbjahr 2025 gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 um 9,3 % auf

50,3 Milliarden Kilowattstunden.

Damit blieb Kohle mit einem

Anteil von 22,7 % des insgesamt produzierten Stroms der

zweitwichtigste Energieträger in der inländischen Stromerzeugung.

Auch die Stromerzeugung aus Erdgas legte zu, und zwar um 11,6 %

gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 35,8 Milliarden Kilowattstunden.

Der Zuwachs bei der Photovoltaik war allerdings so stark,

dass Erdgas mit einem Anteil von 16,2 % an der gesamten

Stromproduktion auf den vierten Platz der wichtigsten Energieträger

zurückfiel.

Importüberschuss sinkt auf

8,3 Milliarden Kilowattstunden

Die nach Deutschland importierte

Strommenge stieg im 1. Halbjahr 2025 im Vergleich zum 1. Halbjahr

2024 leicht um 0,8 % auf 37,8 Milliarden Kilowattstunden. Dagegen

stieg die exportierte Strommenge um 6,5 % auf

29,5 Milliarden Kilowattstunden. Damit wurden rund 28 % mehr Strom

aus dem Ausland importiert als dorthin exportiert.

Nachdem

im 1. Halbjahr 2024 ein Importüberschuss von

9,8 Milliarden Kilowattstunden verzeichnet worden war, schmälerte

sich dieser im 1. Halbjahr 2025 auf 8,3 Milliarden Kilowattstunden.

Dies führte zusammen mit der leichten Zunahme der inländischen

Produktion dazu, dass die in Deutschland verfügbare und nachgefragte

Strommenge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht um 0,4 % auf

229,2 Milliarden Kilowattstunden zurückging.