|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 45. Kalenderwoche:

5. November

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Donnerstag, 6. November 2025

Kommission begrüßt Einigung der

EU-Staaten auf neue Klimaziele

Die Europäische

Kommission begrüßt die Einigung der EU-Staaten über den nationalen

Klimabeitrag (nationally determined contribution, NDC) der EU im

Rahmen des Pariser Klimaabkommens. Er sieht vor, die

Netto-Treibhausgasemissionen bis 2035 um 66,25 bis 72,5 Prozent

verglichen mit dem Stand von 1990 zu senken.

Vor der COP30,

der Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Belém (Brasilien),

sendet die EU so ein starkes und geeintes Signal an die

Weltgemeinschaft. Sie ist weiter fest entschlossen, die Ziele des

Übereinkommens von Paris zu erreichen und mit globalen Partnern

zusammenzuarbeiten, um die Treibhausgasemissionen zu senken.

Der neue NDC der EU ist ein ehrgeiziger Meilenstein auf dem Weg

zu einer Nettoreduktion der Treibhausgasemission um 90 Prozent bis

2040 (verglichen mit dem Stand von 1990) und auf dem Weg zur

Klimaneutralität der EU bis 2050.

Klimaziel 2040

Die

Kommission begrüßt zudem die Fortschritte, die die

EU-Mitgliedstaaten bei der Einigung auf eine allgemeine Ausrichtung

zum EU-Klimaziel für 2040 erzielt haben. Sie haben sich auf ein

rechtsverbindliches Kernziel für 2040 von 90 Prozent geeinigt. Dies

umfasst ein nationales Ziel von 85 Prozent und bis zu 5 Prozent der

internationaler CO2-Gutschriften.

Die Kommission ist bereit,

zu einer raschen Einigung beizutragen, betont jedoch gleichzeitig,

wie wichtig es ist, den Kern des Vorschlags beizubehalten. Die

Kommission hat einen pragmatischen und flexiblen Fahrplan bis 2040

vorgelegt, der den heutigen wirtschaftlichen, sicherheitspolitischen

und geopolitischen Gegebenheiten Rechnung trägt.

Gleichzeitig bietet er Investoren und Unternehmen die nötige

Planungssicherheit, um den Übergang zu einer sauberen Wirtschaft und

die industrielle Wettbewerbsfähigkeit der EU voranzutreiben.

Landeskabinett billigt

NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036

Das Kabinett hat

das NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 gebilligt. Mit dem

Gesetzentwurf wird der rechtliche und finanzielle Rahmen gesetzt, um

die auf Basis des Sondervermögens des Bundes und zusätzlicher

Landesmittel möglichen Investitionen auf Ebene des Landes und der

Kommunen auf den Weg zu bringen.

Im nächsten Schritt erfolgt

die Einbringung des Entwurfs in den Landtag. Die Schwerpunkte des

Programms sind Kitas und Schulen und die Verkehrsinfrastruktur. Auch

in Gesundheitsversorgung, energetische Sanierung und Klimaschutz,

Sport und Digitalisierung sowie Wirtschaft, Forschung und

Wissenschaft wird investiert.

In den nächsten zwölf Jahren

sieht der Plan Investitionen in einer Höhe von insgesamt 31,2

Milliarden Euro vor. Davon entfallen 21,3 Milliarden Euro auf die

Kommunen in Nordrhein-Westfalen, was einem kommunalen Anteil von

rund 68 Prozent entspricht. Knapp zehn Milliarden Euro investiert

das Land in seine Infrastruktur.

"Der Bund hat ein Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität geschaffen. Hiervon müssen gerade Regionen wie das Ruhrgebiet partizipieren, die dringend Impulse für Wachstum und Beschäftigung brauchen, um zukunftsfähig zu sein. Jetzt müssen die Mittel auch dorthin fließen, wo sie akut gebraucht werden", fordert Garrelt Duin, Direktor des Regionalverbandes Ruhr (RVR). idr

„Duisburg ist echt…gefragt!“ – Start der Bürgerumfrage

2025

Die jährliche Bevölkerungsbefragung geht in die

nächste Runde. Ab heute, 5. November, werden wieder 25.000 zufällig

ausgewählte Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren angeschrieben und um

ihre persönliche Meinung gebeten. Inhaltlich wird bei der Umfrage

unter anderem die Zufriedenheit mit dem Leben in der Stadt, der

Politik und Verwaltung sowie der eigenen Wohnsituation abgefragt.

Ein Abschnitt befasst sich diesmal auch mit der Bildung

für nachhaltige Entwicklung, die Menschen dazu befähigt,

verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert zu handeln – sowohl im

Umgang mit der Umwelt als auch im sozialen und wirtschaftlichen

Kontext. Die Teilnahme an der Bürgerumfrage kann digital auf einem

beliebigen Endgerät oder mittels eines auf Anforderung zugesandten

Papierfragenbogens erfolgen.

Die Portokosten übernimmt die

Stadt Duisburg. Die Erkenntnisse der Befragung werden

voraussichtlich zu Beginn des zweiten Quartals 2026 veröffentlicht.

Ergebnisse der letzten Befragung sind auf der Internetseite der

Stabsstelle für Statistik abrufbar:

https://duisburg.de/bevoelkerungsbefragung Die Befragung wird

jährlich mit einer neu gezogenen Stichprobe wiederholt, um zukünftig

neben der aktuellen Situation auch Entwicklungen und Trends

darstellen zu können.

Pestel-Institut legt

Wohnungsmarkt-Untersuchung für Duisburg vor - In Duisburg fehlen

7.800 Wohnungen – Neubau mit angezogener Handbremse

Wohnungsbau ankurbeln: „Günstiges Baugeld und Abräumen aller

Vorschriften der letzten 10 Jahre“ - Foto: Tobias Seifert

Wenn Bauen so kinderleicht wäre: Das Bauen von neuen Wohnungen ist

in Duisburg vor allem teuer und kompliziert. Dabei sind neue

Wohnungen gerade auch für die Wirtschaft in Duisburg wichtig: „Denn

wer arbeiten will, muss sich das Wohnen auch leisten können.

Wohnungsknappheit macht am Ende auch den Arbeitsmarkt kaputt“, so

der Chef-Ökonom des Pestel-Instituts, Matthias Günther.

Mangelware Wohnung: Duisburg hat ein Wohnungsdefizit. Aktuell fehlen

rund 7.800 Wohnungen. Gleichzeitig stehen in Duisburg 5.440

Wohnungen bereits seit einem Jahr oder länger leer. Wer eine Wohnung

sucht, sollte sich darauf aber keine Hoffnungen machen: Wohnungen,

die lange Zeit leer stehen, gehen kaum wieder in die Vermietung.

Die Zahlen für Duisburg gehen aus der aktuellen regionalen

Wohnungsmarkt-Untersuchung hervor, die das Pestel-Institut gemacht

hat. Die Wissenschaftler haben dabei den Wohnungsbestand, die

Bevölkerungsentwicklung sowie Prognosen für den Arbeitsmarkt und die

Beschäftigung in Duisburg analysiert.

„Vom

Arbeitskräftebedarf über die Geburten bis zu den Sterbefällen: Es

wird sich in Duisburg eine Menge tun – und auf dem Wohnungsmarkt tun

müssen. Das bedeutet konkret: In den nächsten fünf Jahren müssen

rund 1.510 neue Wohnungen in Duisburg gebaut werden – und zwar pro

Jahr“, sagt Matthias Günther.

Der Chef-Ökonom des

Pestel-Instituts hält dieses Wohnungsbaupensum für Duisburg

allerdings für „nur schwer machbar“. So habe es im ersten Halbjahr

dieses Jahres nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis)

lediglich 526 Baugenehmigungen für neue Wohnungen in Duisburg

gegeben. „Das reicht natürlich nicht. Der Neubau von Wohnungen in

Duisburg läuft mit angezogener Handbremse. Da muss vor allem

bundespolitisch mehr passieren, um den Neubau von Wohnungen wieder

anzukurbeln. Und das möglichst schnell“, so Matthias Günther.

Dabei gibt es für den Leiter des Pestel-Instituts vor allem ein

effektives Instrument, das den Wohnungsbau auch in Duisburg flott in

Fahrt bringen würde: „Dringend notwendig ist günstiges Baugeld. Der

Bund muss ein Zins-Programm auflegen: Maximal 2 Prozent Zinsen –

teurer darf die Finanzierung beim Wohnungsbau nicht sein.

Dann wären deutlich mehr private Bauherren, aber auch Investoren

endlich wieder in der Lage, neue Wohnungen in Duisburg zu bauen. Vor

allem würde das schnell einen Effekt bringen: Mit einem

Niedrigzins-Baugeld würde der Bund einen wirklichen Turbo für den

Neubau von Wohnungen starten“, ist der Chef-Ökonom des

Pestel-Instituts überzeugt.

Die Wissenschaftler haben die

regionale Wohnungsmarkt-Analyse im Auftrag des Bundesverbandes

Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) durchgeführt. Dessen Präsidentin

fehlen klare Signale – Anreize, die kurzfristig wirken: „In Sachen

Wohnungsbau passiert bei der neuen Bundesregierung zu wenig. Nur das

Schlagwort ‚Wohnungsbau-Turbo‘ geistert seit Monaten durch die

Republik.

Doch von einem ‚Turbo‘ kann keine Rede sein. Die

Maßnahmen wirken nur mittel- bis langfristig. Jedenfalls ist von dem

versprochenen ‚Turbo-Effekt‘ in Duisburg und auch sonst nirgendwo

etwas zu merken“, sagt Katharina Metzger. Selbst da, wo es ein Plus

bei den Baugenehmigungen gebe, passiere dies auf „denkbar niedrigem

Niveau“.

Foto: Tobias Seifert

Dabei sei der Wohnungsbau ein wichtiger

Motor der Binnenkonjunktur: „Läuft der Wohnungsbau, dann läuft auch

die Wirtschaft. Deshalb ist es höchste Zeit, dass Bundeskanzler Merz

den Wohnungsbau jetzt zur Chefsache macht“, fordert die Präsidentin

des Baustoff-Fachhandels. Passiere nichts, dann sacke der Neubau

weiter ab. Schon jetzt verliere der Bau Tag für Tag Kapazitäten:

„Bauunternehmen gehen in die Insolvenz. Bauarbeiter verlieren ihre

Jobs“, so Metzger.

Außerdem sei das Bauen zu kompliziert und

zu teuer geworden, kritisiert der Baustoff-Fachhandel. Ein Punkt,

den auch das Pestel-Institut unterstreicht: „Deutschland muss

dringend wieder einfacher bauen. Wenn der Bund alle Auflagen und

Vorschriften der letzten zehn Jahre komplett zurücknehmen würde,

dann könnten in Duisburg ziemlich schnell wieder deutlich mehr und

deutlich günstigere Wohnungen gebaut werden. Und zwar Wohnungen mit

einem guten Standard. Manchmal ist weniger eben mehr“, sagt Matthias

Günther.

Der Chef des Pestel-Instituts wirft dem Bund vor,

dem Wohnungsbau „zehn Jahre lang durch immer schärfere Gesetze und

Verordnungen viel unnötigen Ballast zugemutet zu haben“. Das habe

die Kosten im Wohnungsbau und damit auch die Mieten regelrecht nach

oben getrieben, so der Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel.

„Vor allem völlig überzogene Energiespar-Auflagen beim Neubau haben

unterm Strich für die Umwelt wenig gebracht, das Wohnen aber enorm

viel teurer gemacht“, sagt BDB-Präsidentin Katharina Metzger.

Dokumentation „20 Jahre Spieltrieb – Jugendclub im

Theater Duisburg“

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens

von „Spieltrieb“ war es den Förderern der Duisburger Theater-Kultur

e. V. ein besonderes Anliegen diese besondere Theaterarbeit mit

jungen Menschen in einer neuen 112 Seiten starken Publikation zu

dokumentieren und zu würdigen.

In Zusammenarbeit mit dem

Autor Hermann Kewitz ist ein einzigartiger Einblick in die

Geschichte und das Wirken von Spieltrieb entstanden, der nun am

Donnerstag, 6. November, um 11 Uhr Theater Duisburg vorgestellt

wird.

Gleichzeitig besteht Gelegenheit, die Entwicklung von

Spieltrieb, die kreative Arbeit mit jungen Talenten sowie unsere

Jubiläumsproduktion „Der gute Mensch von Sezuan“ von Bertolt Brecht

zu beleuchten.

„Stadtgeschichte donnerstags“: Neue Vortragsreihe startet

mit der geheimen Sprache der Sticker

Der nächste Turnus

der Vortragsreihe „Stadtgeschichte donnerstags“ beginnt. Zwischen

November und März 2026 präsentiert das Stadtarchiv Duisburg in

Kooperation mit der Mercator-Gesellschaft spannende Vorträge zur

Duisburger Stadtgeschichte. In angenehmer Atmosphäre stellen

Forschende ihre Ergebnisse aus verschiedenen Themengebieten und

Epochen vor: von der Beecker Kirmes über Obdachlosigkeit im frühen

20. Jahrhundert bis hin zu Duisburger Jüdinnen und Juden im

Nationalsozialismus.

Am 6. November um 18.15 Uhr startet der

Historiker Ferdinand Leuxner mit einem unkonventionellen Blick auf

die Stadtgeschichte Duisburgs, die seit Jahrzehnten an

Straßenlaternen, Stromkästen und auf Abfalleimern geschrieben wird.

Sticker entwickelten sich von einem Sprachrohr politischer Gruppen

zum vielfältigen Kommunikationsmedium.

Heutzutage bringen

MSV-Fans mit Aufklebern ihre Vereinsliebe zum Ausdruck, örtliche

Einzelhändler benutzen sie als Werbefläche im Stadtraum und namhafte

Kunstschaffende machen mit den kleinen Klebern auf ihre Arbeiten

aufmerksam. Der Vortrag entschlüsselt die geheime Sprache der

Aufkleber im Duisburger Stadtraum.

Er findet wie alle

Vorträge der Reihe in der „DenkStätte“ im Gebäude des Stadtarchivs,

Karmelplatz 5, 47051 Duisburg, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei;

eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist auf

maximal 60 Personen beschränkt.

Nitrate: Regionale

Kooperation sichert gute Trinkwasserqualität der Stadtwerke Duisburg

Der Schutz des Grundwassers ist eine zentrale Voraussetzung für die

sichere und hochwertige Trinkwasserversorgung. Die Stadtwerke

Duisburg arbeiten seit vielen Jahren daran, die Nitratbelastung zu

senken und haben dabei große Erfolge erzielt. Durch verschiedene

Maßnahmen liegt die Nitratbelastung im Duisburger Trinkwasser weit

unterhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte.

Aktualität erfährt das Thema durch ein Urteil des

Bundesverwaltungsgerichts, da der von der EU vorgeschriebene

Grenzwert an vielen Orten in Deutschland nicht eingehalten wird. Das

Bundesverwaltungsgerichts hat im Oktober entschieden, dass die

Bundesregierung ein nationales Aktionsprogramm zur Reduzierung der

Nitratbelastung im Grundwasser erarbeiten muss.

„Wir

unterstützen alle wirksamen Maßnahmen, die helfen, die

Nitratbelastung nachhaltig zu senken“, erklärt Felicitas Dudziak,

Leiterin Wassergewinnung. „Für uns ist die Einhaltung des

gesetzlichen Grenzwerts von 50 Milligramm pro Liter

selbstverständlich – und wir liegen seit Jahren deutlich darunter.“

Während die Trinkwasserverordnung einen Grenzwert von 50 mg Nitrat

pro Liter vorgibt, weisen die Gewinnungsgebiete von Duisburg weitaus

niedrigere Werte auf, die sich im Bereich zwischen 15,35 mg/l und

25,70 mg/l bewegen.

Diese Werte liegen im unbedenklichen Bereich und zeigen, dass das

Trinkwasser in der Region von hoher Qualität ist. „Selbst für

empfindliche Personengruppen wie Säuglinge oder Schwangere besteht

bei unseren Nitratwerten keinerlei Risiko“, betont Felicitas

Dudziak.

Enge Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft

Ein

wesentlicher Grund für die dauerhaft niedrigen Werte ist die gute

Kooperation mit den Landwirtinnen und Landwirten in der Region. Seit

vielen Jahren erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit der

Landwirtschaftskammer und den Betrieben, gezielt und bedarfsgerecht

zu düngen, um Belastungen des Grundwassers zu vermeiden.

„Unsere Partnerschaft basiert auf Vertrauen und Fachwissen.

Gemeinsam analysieren wir die Böden, prüfen die Düngemengen und

entwickeln Maßnahmen, um Einträge zu minimieren. Das ist ein

zentraler Baustein unseres Grundwasserschutzes“, sagt Patrycja

Friedrichs, Leiterin Qualitätssicherung Trinkwasser.

Seit

bereits über 30 Jahren arbeiten die Stadtwerke Duisburg mit

Landwirten und Gartenbaubetrieben im Sinne des Gewässerschutzes

partnerschaftlich zusammen. Das Ziel ist die Sicherung der

Trinkwasserversorgung bei gleichzeitiger Sicherung der

Existenzfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe. Diese

Kooperation mit derzeit über 130 Betrieben ist damit eine der

ältesten in ganz NRW.

Das Wasserschutzgebiet im

Einzugsbereich der Wasserwerke Wittlaer und Bockum hat eine Größe

von 64 Quadratkilometern. Es ist damit eines der größten

Wasserschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen. Über 20 Quadratkilometer

im Wasserschutzgebiet werden landwirtschaftlich genutzt.

Durch die Arbeit innerhalb der Kooperation sinken die Nitratwerte im

Grundwasser nachhaltig. „Wir konnten den Nitratgehalt in den

vergangenen 24 Jahren von durchschnittlich 31 Milligramm pro Liter

im Jahr 1999 auf durchschnittlich 18,78 Milligramm pro Liter

Trinkwasser in 2023 absenken“, erläutert Patrycja Friedrichs. Damit

enthält das Trinkwasser der Stadtwerke Duisburg seit mehr als zwei

Jahrzehnten Nitrate nur in absolut unbedenklichen Maßen.

Bei

einem Besuch im Jahr 2017 lobt die damalige Bundes-Umweltministerin

Barbara Hendricks (SPD) die Bemühungen: „Solche Kooperationen wie

hier in Duisburg sind der richtige Weg für beide Seiten, um

nachhaltig erfolgreich zu sein. Partnerschaftliche Projekte wie

dieses können Vorbild sein, um im gesamten Bundesgebiet den

Herausforderungen durch Nitratbelastung des Grundwassers zu

begegnen.“

Auch wirtschaftlich ergeben die Vorsorgemaßnahmen

Sinn. So ist die Vermeidung einer Nitratbelastung um den Faktor 10

günstiger als nachträgliche Maßnahmen wie beispielsweise die

Nitratfilterung aus dem Grundwasser. Zur Vorsorge wird

beispielsweise ein Wasserschutzberater bei der Landwirtschaftskammer

durch die Stadtwerke Duisburg finanziert, der die Landwirte zu allen

Fragen des Wasserschutzes berät. Dabei geht es vor allem um den

Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Hier spielen die

optimale Dosierung und der richtige Zeitpunkt eine wesentliche

Rolle.

Kontinuierliche Kontrolle und Forschung

Das

Trinkwasser wird zudem engmaschig beprobt und überprüft. Jede

Veränderung der Nitratwerte wird genau analysiert. Sollten sich in

Einzugsgebieten Tendenzen abzeichnen, wird in Abstimmung mit den

Landwirten schnell gegengesteuert. Auch extreme Wetterereignisse wie

längere Trockenphasen oder Starkregen werden in die Auswertung

einbezogen, da sie die Nährstoffdynamik in den Böden beeinflussen

können.

„Leichte Schwankungen sind normal. Doch dank unserer

Kooperation und der konsequenten Überwachung können wir frühzeitig

reagieren und sicherstellen, dass die Qualität des Trinkwassers

dauerhaft auf höchstem Niveau bleibt. Nachhaltiger Grundwasserschutz

gelingt nur, wenn alle Akteure an einem Strang ziehen“, sagt

Felicitas Dudziak.

Hintergrund zur Wasserversorgung

Die

Stadtwerke Duisburg versorgen in Duisburg etwa 250.000 Haushalte mit

Trinkwasser. Im Jahr 2024 wurden rund 30,9 Milliarden Liter Wasser

von den Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Duisburg verbraucht.

Gewonnen wird das Wasser in zwei Wasserwerken, die sich im

Düsseldorfer Norden in den Stadtteilen Wittlaer und Bockum befinden.

Dabei wird Grundwasser über Brunnen gefördert, gefiltert,

aufbereitet und anschließend als Trinkwasser in Lebensmittelqualität

in das Duisburger Versorgungsnetz eingespeist.

Darüber

hinaus beziehen die Stadtwerke Duisburg auch Trinkwasser über zwei

große Leitungen aus dem Wasserwerk Haltern am See im Kreis

Recklinghausen, wo Grundwasser mit Wasser aus dem Halterner Stausee

angereichert wird. In Homberg und Baerl schließlich wird

aufbereitetes Grundwasser aus dem Binsheimer Feld in Duisburg

verteilt. Rund 2.200 Kilometer Rohrleitungen unterhalten die

Stadtwerke Duisburg in der Stadt.

Ein spezielles

Messgerät kann die Nitratwerte schnell auslesen. Foto Stadtwerke

Duisburg

Als Wasserversorgungsunternehmen sind die Stadtwerke

Duisburg für die Sicherung höchster Qualitätsstandards

verantwortlich. Täglich werden Wasserproben an zahlreichen Stellen

im gesamten Stadtgebiet und im Bereich der Wasserwerke entnommen.

Diese rund 8.000 Proben pro Jahr werden in einem akkreditierten

Trinkwasserlabor geprüft, um jederzeit die hohe Qualität des

Trinkwassers zu überwachen.

2025: Stadtwerke feiern 150

Jahre Wasserversorgung

Im Jahr 2025 feiert der lokale

Energiedienstleister außerdem ein besonderes Jubiläum: Die

Wasserversorgung in Duisburg wird 150 Jahre alt. Im Frühjahr 1875

begann die Erfolgsgeschichte mit den Arbeiten zur Errichtung des

ersten städtischen Wasserwerks an der Aakerfähre. Seitdem werden die

Bürger an Rhein und Ruhr zuverlässig mit sauberem Trinkwasser

versorgt. Einen Überblick über die historische Entwicklung der

Duisburger Trinkwasserversorgung mit zahlreichen Bildern haben die

Stadtwerke unter www.swdu.de/wasser-150 zusammengestellt.

Regelmäßig werden auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen rund

um die Wasserwerke Wasserproben aus dem Boden entnommen und auf die

Nitratwerte untersucht. Foto Stadtwerke Duisburg

MSV

Duisburg – Waldhof Mannheim: DVG setzt zusätzliche Busse ein

Für Gäste des Fußballspiels MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim am

Freitag, 7. November, um 19 Uhr in der Schauinsland-Reisen Arena,

setzt die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) die Sportlinie

945 ein.

Abfahrtszeiten Buslinie 945 Richtung MSV Arena:

•

ab „Salmstraße“ (Meiderich) Abfahrt um 17.06, 17.16, 17.26 Uhr

•

ab „Bergstraße“ um 17.11, 17.21 und 17.31 Uhr

• ab „Meiderich

Bahnhof“ ab 17.15 bis 17.40 Uhr alle fünf Minuten

• ab

„Großenbaum Bahnhof Ost“ um 17.50 und 17.05 Uhr

• ab „Betriebshof

am Unkelstein“ ab 16.58 bis 17.23 Uhr alle fünf Minuten

• ab

„Hauptbahnhof“ (Verknüpfungshalle) ab 17.15 bis 18.35 Uhr alle fünf

Minuten

• ab „Businesspark Nord“ (Asterlagen) um 17.33 Uhr.

DVG-Foto

Nach Spielende stehen am Stadion Busse für die Rückfahrt

bereit. Gäste des Fußballspieles, die eine Tageseintrittskarte im

Vorverkauf erworben haben oder eine Dauerkarte besitzen, können

kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt

benutzen. Für die Gäste, die sich an der Stadionkasse ihre

Eintrittskarte kaufen, ist die Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.

KSM: Museumsführung durch das mittelalterliche Duisburg

Das Kultur- und Stadthistorische Museum lädt am

Sonntag, 9. November, um 15 Uhr, am Johannes-Corputius-Platz 1 am

Innenhafen zu einer Führung durch das mittelalterliche Duisburg ein.

Thorsten Fischer nimmt die Teilnehmenden bei seiner Museumsführung

auf eine kleine Zeitreise mit und vermittelt ein umfassendes Bild

der Duisburger Geschichte im Mittelalter – über den Alltag und von

königlichem Prunk über politische Macht bis hin zu wachsenden

Reichtum und kulturellem Aufschwung.

Die Teilnahme an der

Führung ist bereits im Museumseintritt enthalten und beträgt für

Erwachsene 4,50 Euro, ermäßigt 2 Euro. Weitere Informationen und das

Programm des Kultur- und Stadthistorischen Museums sind online unter

www.stadtmuseum-duisburg.de abrufbar.

„Gehen oder

Bleiben – Duisburger Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus.

Eine empirische Untersuchung von Flucht, Migration und

Verfolgung“ Migration, Flucht und Vertreibung sind zentrale Themen

der Gegenwart und auch die Frage des Gehens oder Bleibens ist nicht

nur in Untersuchungen von Flucht und Emigration relevant, sondern

bis heute eine „Kernfrage der deutsch-jüdischen Existenz“.

Johanna Ritzel präsentiert am Donnerstag, 13. November, im Zuge der

Reihe „Stadtgeschichte donnerstags“ um 18.15 Uhr in der „DenkStätte“

im Gebäude des Stadtarchivs am Karmelplatz 5 die Ergebnisse ihrer

Masterarbeit über die Flucht- und Emigrationsbewegungen Duisburger

Jüdinnen und Juden mittels empirischer Datenauswertung.

Es

handelt sich um die erste systematische Erfassung seit der

Veröffentlichung der „Geschichte der Duisburger Juden“ von Günter

von Roden und Rita Vogedes von 1986. Zentrale Fragen der Arbeit

lauten: Wie viele der Jüdinnen und Juden in Duisburg flohen oder

emigrierten? Wann fanden Flucht- und Emigrationswellen statt? Wohin

führten diese und wie wirkten sich Herkunft, Alter und Geschlecht

darauf aus?

Gleichzeitig werden beispielhaft Biografien von

Duisburger Jüdinnen und Juden vorgestellt, um die individuellen

Lebenswege und Motivationen für „Gehen oder Bleiben“ einzubeziehen

und die Auswirkungen der Verfolgung auf das persönliche Leben und

die Selbstwahrnehmung sowie Bewältigungsstrategien darzustellen.

Die systematische Untersuchung von Emigration und Flucht kann

dazu beitragen, die dominante Vorstellung von Juden als reine Opfer

der Verfolgung zu korrigieren. Die Teilnahme ist kostenfrei; eine

Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist allerdings

auf maximal 60 Personen beschränkt.

Indoor-Adventströdelmarkt im „Sunny“ – Regionalzentrum Süd

Das Kinder- und Jugendzentrum „Sunny“ an der Mündelheimer Straße

117 in Hüttenheim veranstaltet am Sonntag, 30. November, einen

Adventströdelmarkt für Jung und Alt. In gemütlicher

vorweihnachtlicher Atmosphäre kann von 10 bis 16 Uhr Trödel jeder

Art nach Lust und Laune ver- und gekauft werden.

Eine

Standgebühr gibt es nicht. Im gemütlichen Café ist mit frischen

Waffeln, Gebäck, kalten und warmen Getränken für das leibliche Wohl

gesorgt. Der Aufbau der Stände erfolgt ab 9 Uhr, wobei die

Teilnehmenden bitte selbst für die Standausstattung (Tische, Decken

usw.) sorgen.

Aus organisatorischen Gründen sollten sich die

Teilnehmenden bis Dienstag, 25. November, 11.25 im „Sunny“ mit

Angabe von Telefonnummer und E-MailAdresse anmelden – entweder

montags bis freitags persönlich oder ab 12 Uhr telefonisch unter

0203 3637845, oder per E-Mail an

sunny@stadtduisburg.de.

Sicher unterwegs in der digitalen Gesundheitswelt

Neue Internetseite Digital+Vital bietet Orientierung

Die Gesundheitsversorgung wird immer digitaler, zum Beispiel mit der

elektronischen Patientenakte (ePA), dem E-Rezept oder

Gesundheits-Apps. Wer sich auskennt, kann von den Vorteilen

digitaler Gesundheitsangebote profitieren. Damit alle diese Angebote

und Anwendungen sicher nutzen können, ist gute Information wichtig.

Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der

Seniorenorganisationen hat dafür die Internetseite

www.digital-und-vital.de

entwickelt. Sie bietet Orientierung und Unterstützung für alle, die

digitale Gesundheitsinformationen und -anwendungen sicher und

informiert nutzen möchten. Auf der Internetseite finden Nutzerinnen

und Nutzer verlässliche Informationen rund um digitale

Gesundheitsanwendungen wie zum Beispiel die elektronische

Patientenakte und das E-Rezept.

Links führen zu

zuverlässigen Quellen für Gesundheitsthemen, z. B. Seiten des

Bundesministeriums für Gesundheit und der Gematik. Künftig werden

auch Schritt für Schritt-Anleitungen, Tipps zum einfachen Einstieg

in digitale Gesundheitsthemen sowie „Train-the-Trainer“-Angebote auf

der Seite veröffentlicht. Die Internetseite Digital+Vital richtet

sich insbesondere an Organisationen und Initiativen, die ältere

Menschen beim sicheren Umgang mit digitalen Gesundheitsangeboten

unterstützen möchten.

Neben Multiplikatorinnen und

Multiplikatoren sind auch alle anderen Interessierten unabhängig vom

Alter eingeladen, die Seite zu nutzen. Die Internetseite wurde im

Rahmen des Projekts „Digital+Vital“ der BAGSO Service GmbH

entwickelt. Das Projekt wird von den Unternehmen Pfizer, Novartis

und MSD unterstützt. Zur

Internetseite

Mitnahmeverbot von

E-Scootern im ÖPNV ist unverhältnismäßig

In einigen

deutschen Städten dürfen keine E-Scooter im öffentlichen Nahverkehr

mitgenommen werden. Als Grund dafür wird meist die Brandgefahr

angeführt. Der ADAC hat aus diesem Grund sechs E-Scooter einem

technischen Stresstest unterzogen. Das Ziel: Den Grenzbereich der

Akkus elektrotechnisch und mechanisch auszuloten.

Bei den

Versuchen wurden die E-Scooter bewusst starken Belastungen

ausgesetzt: Auf einem Zweiradprüfstand wurden die Gefährte über 30

Minuten bei Höchstgeschwindigkeit über simuliertes Kopfsteinpflaster

gefahren, in der Klimakammer folgte ein Test bei Minusgraden sowie

ein Test bei starkem Regen von allen Seiten. Besonderes Augenmerk

galt aber der elektrotechnischen Untersuchung: Nach mehreren Tiefen-

und Selbstentladungen wurden die E-Scooter – wo möglich – über das

Batteriemanagement absichtlich getuned, um sie zusätzlichem Stress

auszusetzen.

ADAC setzt sechs Akkus Stresstest aus / Ergebnis: Brandgefahr ist

äußerst gering ©ADAC/Ralph Wagner

Nach jeder Testrunde

wurden die Kapazität und der Innenwiderstand der Akkus erfasst.

Zudem erfolgte eine Vorher-Nachher-Prüfung der Batteriepacks

mithilfe einer Wärmebildkamera, um signifikante

Temperaturunterschiede während der Entladung sowie während des

Ladevorgangs zu dokumentieren.

Das Ergebnis der Tests war

eindeutig: In keinem Fall ergaben sich Veränderungen an den

Batteriepacks, es gab keine Verformungen, Brände oder andere

Auffälligkeiten. Der ADAC kann allen getesteten Modellen ein hohes

Sicherheitsniveau bescheinigen. Durch die geplante Überarbeitung der

Elektrokleinstfahrzeugverordnung sollen E-Scooter an die

Sicherheitsstandards von Pedelecs angeglichen werden und somit ist

ein weiterer Sicherheitsschritt zu erwarten.

Unter all

diesen Aspekten erscheint das mancherorts bestehende Mitnahmeverbot

von E-Scootern im öffentlichen Nahverkehr in der aktuellen Form

unverhältnismäßig und sollte aus Sicht des ADAC überprüft werden.

Darüber hinaus gilt, dass die Gefahr eines Akkubrandes tendenziell

beim Ladevorgang am größten ist.

Eine simple und sinnvolle

Risikoreduzierung könnte man also bereits erreichen, wenn man das

Aufladen im ÖPNV vermeiden würde. Verbraucher können sowohl beim

Transport als auch bei Ladevorgängen auf eine Akkuschutztasche

zurückgreifen. Diese kann zwar keine Brände verhindern, die

Ausbreitung aber verzögern und so im unwahrscheinlichen Falle eines

Feuers wertvolle Zeit gewinnen.

Singnachmittage mit

Popkantor Daniel Drückes in Wanheim und Wanheimerort

Musiker und Popkantor Daniel Drückes lädt alle, die Lust auf

gemeinsames Singen in gemütlicher Runde in der Evangelischen

Rheingemeinde Duisburg haben, zweimal im Monat zum Mitmachen ein.

Das nächste Singen in Gemeinschaft gibt es am 12. November 2025 um

14 Uhr im Gemeindehaus Wanheimerort, Vogelsangplatz 1; der zweite

Singnachmittag in diesem Monat startet am 13. November 2025 um 15

Uhr im Gemeindehaus Wanheim, Beim Knevelshof 45.

Auf dem

Programm stehen wie immer bekannte Lieder, Popsongs und Evergreens.

Zwischen dem Singen ist Platz für Kaffee und Kekse. Die Idee zu den

Musiknachmittagen zum Mitmachen hatte Daniel Drückes gemeinsam mit

Ehrenamtskoordinatorin Maria Hönes: Mit dem zusätzlichen Angebot

gilt es ältere und junge Menschen beim Singen zusammen zu bringen,

ganz nach dem Motto „Singen verbindet Generationen“. Mitsingen darf

jede und jeder.

Foto: Maria

Hönes

Blockflöten-Workshop im

Advent In der Adventszeit

Blockflöte

gemeinsam mit anderen spielen, dazu laden Kirchenmusikerin Annette

Erdmann und die Evangelische Versöhnungsgemeinde Duisburg-Süd

Interessierte aller Generationen herzlich ein. Zum Einsatz kommen

können Sopran-, Alt-, Tenor- oder Bassflöten. Auf dem Programm steht

natürlich adventliche und weihnachtliche Musik - von der Barockzeit

bis in die Gegenwart, darunter vielfach bekannte Lieder.

Einige der Stücke werden beim Weihnachtssingen am 3. Advent, 14.

Dezember um 17 Uhr in der Großenbaumer Versöhnungskirche aufgeführt.

Zu den Proben kommen die Musikfans am 25.11., 2.12. und 9.12. von

16.45 bis 18.15 Uhr im Großenbaumer Gemeindehaus, Lauenburger Allee

21, zusammen. Der Workshop ist kostenfrei. Mehr Infos und Anmeldung

bis zum 15. November bei Kantorin Annette Erdmann (Foto Rolf

Schotsch, Tel.: 0203 / 76 77 09 oder annette.erdmann@ekir.de). Infos

zur Gemeinde gibt es im Netz unter www.evgds.de.

Taizé-Gebet zur Wochenmitte“ in

Alt-Duisburg

Am Mittwoch, 12. November 2025 feiert die Evangelische

Kirchengemeinde Alt-Duisburg um 19 Uhr in der Duisserner Notkirche

an der Martinstr. 35 ein „Taizé-Gebet zur Wochenmitte“. So heißt das

Gottesdienstformat, das Dagmar Brans, Pfarrer Stefan Korn, Helmut

Becker und Kirchenmusiker Andreas Lüken vorbereitet haben und zu dem

sie herzlich einladen.

Für das Taizé-Team liegt der Reiz an

der predigtlosen Gottesdienstform in der Erfahrung der sinn- und

kraftstiftenden Gemeinschaft von singenden, schweigenden und

betenden Menschen. Die einfachen, berührenden Gesänge von Taizé

werden mehrmals gesungen, sie schaffen die meditative Atmosphäre

dieser Andachtsform und führen in die Stille.

„Und die

Stille bereitet den Menschen auf eine neue Begegnung mit Gott vor“

heißt es in der Einladung zum Taizé-Gebet zur Wochenmitte im

Gemeindebrief von Alt-Duisburg. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz

unter www.ekadu.de. Zum Thema Taizé: In der „Communité de Taizé“,

gegründet 1940 von Frère Roger in Taizé / Burgund, haben

Nächstenliebe und Versöhnung eine wichtige Bedeutung.

Die

Einfachheit und die Konzentration auf das Wesentliche sind bedeutsam

für diese Gottesdienste. Nicht zuletzt durch die einfachen Gesänge,

die mit wenigen Worten auskommen und sich wiederholen, wurde die

Gemeinschaft von Taizé weltweit bekannt und verfügt bis heute über

eine große Ausstrahlungskraft in der gesamten Christenheit.

Die meditativen Gesänge von Taizé laden dazu ein, zur Ruhe zu kommen

und bei Gesang, Gebet, Stille und persönlichem Nachdenken sich der

Gegenwart Gottes im eigenen Leben zu öffnen und neu Kraft zu

schöpfen.

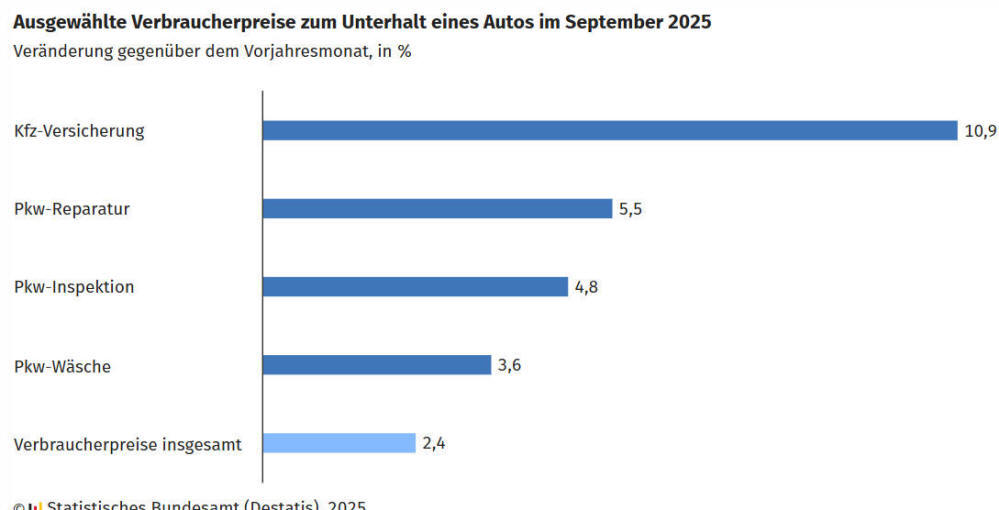

Kfz-Versicherung im September 2025 um 10,9 % teurer als

ein Jahr zuvor

Auch Pkw-Reparatur und -Inspektion

binnen Jahresfrist überdurchschnittlich verteuert

Den Herbst

nutzen viele Autobesitzerinnen und -besitzer zum Wechsel der

Autoversicherung oder für einen Werkstattbesuch. Die Preise dafür

sind zuletzt überdurchschnittlich gestiegen. Für die Versicherung

ihres Kraftfahrzeugs mussten Verbraucherinnen und Verbraucher im

September 2025 um 10,9 % höhere Preise als im Vorjahresmonat zahlen,

wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.

Die Pkw-Reparatur verteuerte sich gegenüber dem September 2024

um 5,5 %. Die weitere Pflege rund ums Auto wurde ebenfalls teurer:

Die Preise für die Pkw-Inspektion erhöhten sich um 4,8 % und die

Preise für die Pkw-Wäsche um 3,6 %. Zum Vergleich: Die

Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum um 2,4 %.

Kfz-Versicherung, Pkw-Inspektion und

-Reparatur auch mittelfristig überdurchschnittlich verteuert

Auch mittelfristig stiegen verschiedene Preise zum Unterhalt des

Autos deutlich. Im Jahr 2024 war die Kraftfahrzeugversicherung

43,6 % teurer als im Jahr 2020. Pkw-Inspektion (+28,3 %) und

Pkw-Reparatur (+27,0 %) verteuerten sich im selben Zeitraum

ebenfalls überdurchschnittlich.

Für die Pkw-Wäsche mussten

Verbraucherinnen und Verbraucher 2024 um 18,6 % höhere Preise als

2020 zahlen. Damit verteuerte sich die Pkw-Wäsche etwas

unterdurchschnittlich. Denn: Die Verbraucherpreise insgesamt

erhöhten sich im selben Zeitraum um 19,3 %.

6,5 Millionen Liter

wassergefährdende Stoffe im Jahr 2024 bei Unfällen ausgetreten

• Ausgetretene Schadstoffmenge gegenüber dem Vorjahr um mehr als

zwei Drittel verringert

• Zahl der Unfälle auf niedrigstem Stand

seit 2010

• 2,0 Millionen Liter ausgetretene Schadstoffe in der

Umwelt verblieben

Im Jahr 2024 sind in Deutschland bei

Unfällen rund 6,5 Millionen Liter wassergefährdende Stoffe

unkontrolliert in die Umwelt ausgetreten, das waren 69,1 % weniger

als im Vorjahr (2023: 21,0 Millionen Liter). Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, konnten etwa 2,0 Millionen

Liter (30,7 %) der ausgetretenen Stoffe nicht wiedergewonnen werden

und verblieben dauerhaft in der Umwelt. Im Jahr 2023 waren es noch

rund 3,3 Millionen Liter.

Starke Schwankungen in der

Zeitreihe sind nicht ungewöhnlich, da die ausgetretenen und in der

Umwelt verbliebenen Schadstoffmengen von der Art und Schwere der

Unfälle abhängig sind. Rund ein Drittel der im Jahr 2024

freigesetzten Schadstoffe gehen auf nur zwei Unfälle zurück. Die

Gesamtzahl der Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen sank mit 1 542

um 17,8 % gegenüber dem Vorjahr und bestätigt damit den Abwärtstrend

bei den Unfallzahlen.

1 800 Liter „stark wassergefährdende“

Stoffe mit Schadenspotenzial Wassergefährdende Stoffe werden nach

ihrem Schadenspotenzial als "allgemein wassergefährdend" deklariert

oder in eine von drei Wassergefährdungsklassen (WGK) eingeteilt.

Unter den im Jahr 2024 insgesamt 2,0 Millionen Litern dauerhaft in

der Umwelt verbliebenen Schadstoffen entfiel der größte Anteil mit

1,6 Millionen Litern (78,9 %) auf "allgemein wassergefährdende"

Stoffe.

Mit 1,4 Millionen Litern waren das insbesondere

Jauche, Gülle und Silagesickersaft. 42 100 Liter (2,1 %) bei

Unfällen ausgetretene "schwach wassergefährdende" Stoffe (WGK 1)

konnten nicht wiedergewonnen werden. Zu dieser

Wassergefährdungsklasse zählen Stoffe wie zum Beispiel Ethanol oder

Natronlauge.

Weitere 259 000 Liter (13,0 %) in der Umwelt

verbliebene Schadstoffe waren "deutlich wassergefährdende" Stoffe

(WGK 2). In dieser Kategorie sind Mineralölprodukte wie Heizöl oder

Dieselkraftstoff eingruppiert. Die gefährlichsten Stoffe sind die

"stark wassergefährdenden" Stoffe (WGK 3), darunter beispielsweise

Quecksilber oder Benzin.

Im Jahr 2024 konnten 41 800 Liter

(2,1 %) solcher Schadstoffe nicht wiedergewonnen werden und

verblieben mit potenziellen Schäden in der Umwelt. Die restlichen

Stoffmengen (3,9 %) konnten nicht eingestuft werden.

718 Gewässerverunreinigungen durch 610 Unfälle Im Jahr 2024

ereigneten sich 610 Unfälle, bei denen mindestens ein Gewässer

direkt von freigesetzten Schadstoffen verunreinigt worden ist.

In 359 Fällen gelangten Schadstoffe in ein Oberflächengewässer,

beispielsweise einen Fluss oder einen See. In 321 Fällen war die

Kanalisation betroffen. Insgesamt 35 Mal wurde das Grundwasser

verunreinigt und in drei Fällen unmittelbar die Wasserversorgung.

Insgesamt wurde demnach durch 610 Unfälle 718 Mal ein Gewässer

verunreinigt, da bei 107 Unfällen mehrere Gewässerarten gleichzeitig

betroffen waren.