|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 46. Kalenderwoche:

10. November

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Dienstag, 11. November 2025 - Hoppediz-Erwachen

6,2 Prozent mehr Ausbildungsverträge

bei den Freien Berufen

BFB-Präsident Dr. Hofmeister

stellt zum Spitzentreffen der Allianz für Aus- und Weiterbildung

exklusive Zahlen vor.

Beim Spitzentreffen der Allianz für Aus-

und Weiterbildung am 10. November 2025 präsentiert der BFB einen

Zuwachs von 6,2 Prozent bei neuen Ausbildungsverträgen bei den

Freien Berufen. Präsident Dr. Hofmeister fordert verlässliche

Rahmenbedingungen statt zusätzlicher Belastungen wie der

diskutierten Ausbildungsplatzabgabe.

v.l. DIHK-Präsident Peter Adrian, Bundeswirtschaftsministerin

Katherina Reiche, Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas. (c) Luca

Samlidis

Zwischen 1. Oktober 2024 und 30.

September 2025 wurden bei den Freien Berufen 50.140 neue

Ausbildungsverträge abgeschlossen. Das entspricht einem Zuwachs von

6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Dieses Wachstum ist ein

ermutigendes Signal in einem Umfeld, das von Nachwuchssorgen geprägt

ist“, sagt Dr. Stephan Hofmeister, Präsident des BFB. „Unsere

Ausbildungsbetriebe zeigen, dass persönliche Betreuung,

qualifizierte Ausbildung und gesellschaftliche Verantwortung zu den

Grundwerten der Freien Berufe gehören.“

Trotz der positiven Entwicklung bleibt der Fachkräftemangel

gravierend. Laut einer aktuellen Sonderauswertung des Instituts für

Freie Berufe im Auftrag des BFB fehlen in den Freien Berufen 211.000

Personen, davon 44.000 Auszubildende, 129.000 Fachkräfte und 38.000

angestellte Berufsträgerinnen und Berufsträger.

Verlässlichkeit für Ausbildungsbetriebe

„Jeder neue

Ausbildungsvertrag ist eine Investition in die Zukunft, für junge

Menschen genauso wie für unsere Wirtschaft“, betont Dr. Hofmeister.

„Wer ausbildet, braucht dafür stabile Rahmenbedingungen.

Die

aktuelle Debatte über eine Ausbildungsplatzabgabe, die in Berlin

geführt wird, setzt jedoch an der falschen Stelle an. Statt neuer

staatlicher Eingriffe braucht es Lösungen, die gemeinsam von den

Sozialpartnern entwickelt und getragen werden. Eine zusätzliche

Abgabe würde vor allem diejenigen treffen, die bereits Verantwortung

übernehmen. Angesichts von 44.000 fehlenden Auszubildenden sollte

unser Fokus auf Zusammenarbeit und praxistauglichen Ansätzen

liegen.“

Der BFB fordert verlässliche politische

Rahmenbedingungen für die Ausbildung, insbesondere für kleine

Betriebe. Dazu gehören bessere Berufsorientierung in den Schulen und

die Verstetigung bewährter Programme wie VerA Plus, das Jugendlichen

hilft, ihre Ausbildung erfolgreich abzuschließen. „Die Fortsetzung

der konstruktiven Zusammenarbeit in der Allianz für Aus- und

Weiterbildung ist zentral, damit diese Vorhaben nachhaltig

gelingen“, sagt Dr. Hofmeister.

Über den BFB:

Der

Bundesverband der Freien Berufe e. V. (BFB) vertritt als einziger

Spitzenverband der freiberuflichen Kammern und Verbände die

Interessen der Freien Berufe, darunter sowohl Selbstständige als

auch Angestellte, in Deutschland. Allein die rund 1,49 Millionen

selbstständigen Freiberuflerinnen und Freiberufler steuern knapp

zehn Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei.

Sie beschäftigen über

4,7 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – darunter ca.

129.000 Auszubildende. Die Bedeutung der Freien Berufe für

Wirtschaft und Gesellschaft geht jedoch weit über ökonomische

Aspekte hinaus: Die Gemeinwohlorientierung ist ein

Alleinstellungsmerkmal der Freien Berufe.

IMK:

Stabilisierung des Rentenniveaus ist generationengerecht und

finanzierbar

Die Stabilisierung des Rentenniveaus ist

sozialpolitisch notwendig, generationengerecht und finanziell

tragbar. Gerade mit Blick auf Generationengerechtigkeit sollte eine

Stabilisierung auf Dauer angelegt sein und nicht nur bis 2031, wie

es der aktuelle Gesetzesentwurf der Bundesregierung vorsieht.

Zusätzlich brauche es eine bessere Verzahnung aus Renten- und

Arbeitsmarktpolitik, um ungenutzte Potenziale für eine stärkere

Erwerbsbeteiligung zu erschließen.

Das betont Dr. Ulrike

Stein, Rentenexpertin des Instituts für Makroökonomie und

Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung in einer

Stellungnahme für die heutige Expert*innenanhörung im Ausschuss für

Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestags.*

„Ein stabiles Rentenniveau ist entscheidend für die Sicherung

des Lebensstandards und stärkt das Vertrauen in die gesetzliche

Rentenversicherung – über Generationen hinweg“, so Stein. „Unsere

Analysen zeigen: Von der Stabilisierung profitieren Jung und Alt

gleichermaßen, jüngere Generationen werden nicht benachteiligt.“

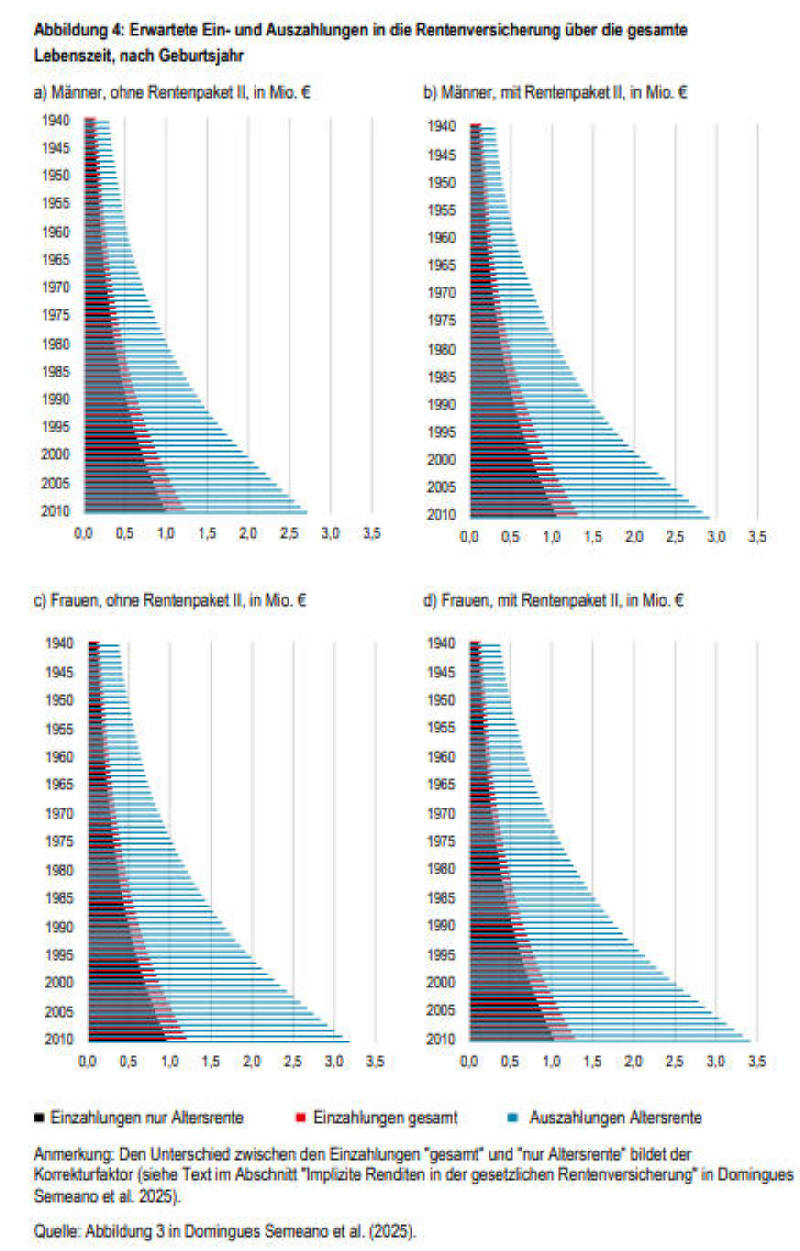

Eine aktuelle IMK-Studie** zeigt detailliert, dass eine

langfristige Stabilisierung des Rentenniveaus, wie sie im

gescheiterten Rentenpaket II der Ampelkoalition vorgesehen war, für

Menschen aller Geburtsjahrgänge zwischen den 1940ern und 2010 die

interne Rendite der gesetzlichen Rente erhöht. Das heißt: Alle heute

Erwerbstätigen sowie junge Menschen, die aktuell kurz vor Eintritt

ins Berufsleben stehen und ein wesentlicher Teil der heutigen

Rentner*innen erhalten durch eine Stabilisierung im Verhältnis zu

ihren Beiträgen überproportional mehr Rente (Link zur Studie unten).

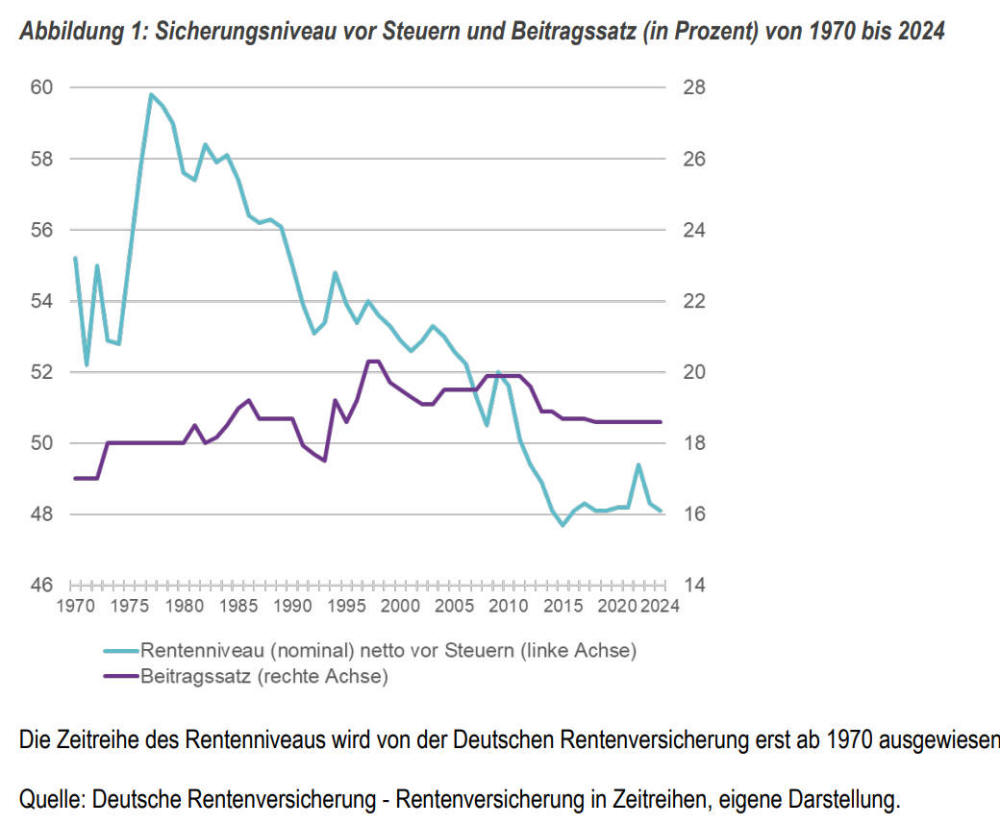

Seit den späten 1970er Jahren ist das Rentenniveau von knapp 60

Prozent auf rund 48 Prozent gesunken, wo es nach dem Gesetzentwurf

bis 2031 stabilisiert werden soll, zeigt Steins Analyse. Der

Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung hat sich dagegen

seit 1970 lediglich von 17 auf 18,6 Prozent erhöht.

Stein

betont, dass ein weiter sinkendes Rentenniveau nicht nur die

individuelle Lebensstandardsicherung vieler Menschen gefährde,

sondern einen wesentlichen Teil der Kosten für die Allgemeinheit

lediglich in die Grundsicherung verlagern würde. „Eine solide

Haltelinie wirkt der Zunahme von Armutsrisiken entgegen und sorgt

dafür, dass die gesetzliche Rente weiterhin eine tragende Säule des

Sozialstaats bleibt“, so Stein.

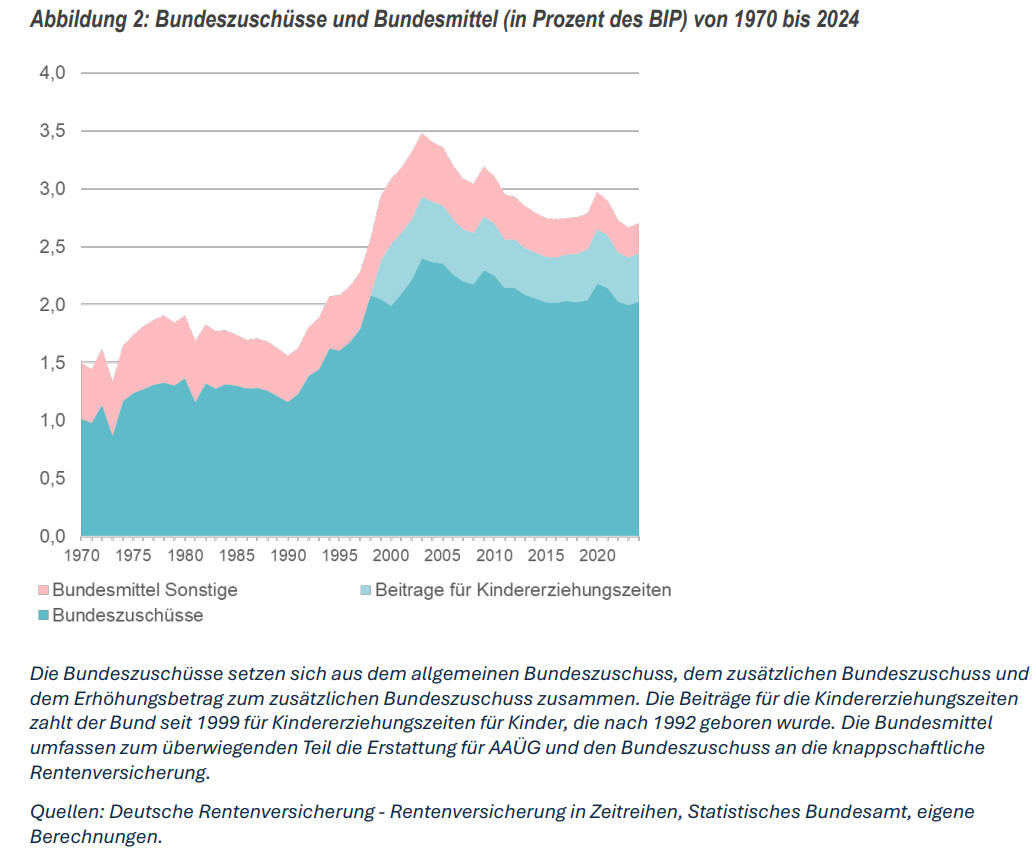

Die Stabilisierung sei zudem

grundsätzlich finanzierbar. Dass sich der Bund im Rahmen des

Rentenpakets 2025 stärker über Steuermittel an der Finanzierung

beteiligen möchte, ist ebenfalls ein akzeptabler Weg, analysiert die

IMK-Expertin. Seit 2003 ist der Anteil der Gesamtausgaben des Bundes

an der Finanzierung der Rentenversicherung, gemessen an der

Wirtschaftsleistung, von 3,5 auf 2,7 Prozent des BIP gesunken –

obwohl die Zahl der Altersrenten um 16 Prozent gestiegen ist.

Die Bundeszuschüsse und -mittel dienen dazu, Leistungen im

gesamtgesellschaftlichen Interesse zu finanzieren, die nicht über

Beiträge gedeckt sind. Dazu zählen etwa Folgekosten der deutschen

Wiedervereinigung. Allerdings decken die Bundeszuschüsse laut

Deutscher Rentenversicherung die nicht beitragsgedeckten Leistungen

längst nicht vollständig ab; allein 2023 betrug die

Finanzierungslücke rund 40 Milliarden Euro. „Die gesetzliche Rente

bleibt finanzierbar – wenn die Politik bereit ist, ihren

gesellschaftlichen Verpflichtungen nachzukommen“, so Stein.

Das Rentenpaket 2025 enthält zudem die Einführung der

Mütterrente III, die eine vollständige Gleichstellung der

Kindererziehungszeiten vorsieht. Aus Gerechtigkeitsperspektive ist

diese Maßnahme laut IMK nachvollziehbar. Allerdings ist nach

Einschätzung von Stein der bürokratische Aufwand hoch, die

individuelle Entlastung gering, und die volkswirtschaftlichen Kosten

beträchtlich. Die Maßnahme koste rund fünf Milliarden Euro, bringe

den Betroffenen aber netto oft nur rund 15 Euro monatlich pro Kind.

Das Geld sei in anderen Bereichen sinnvoller eingesetzt.

Generell bewertet das IMK das Rentenpaket 2025 vor allem wegen der

Stabilisierung des Rentenniveaus als Schritt in die richtige

Richtung. An anderer Stelle scheue die Bundesregierung in ihrer

Rentenpolitik aber vor einer notwendigen Veränderung der

Schwerpunktsetzung zurück: „Anstatt zu diskutieren, wie

Rentner*innen mit befristeten Arbeitsverträgen weiterbeschäftigt,

die Regelaltersgrenze erhöht oder teure Anreize zum Weiterarbeiten

(Aktivrente) geschaffen werden können, sollte der Fokus darauf

liegen, ungenutzte Erwerbspotenziale unter Personen im

erwerbsfähigen Alter besser zu aktivieren“, schreibt die Forscherin

in ihrer Stellungnahme.

Besonders bei Frauen und jungen

Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss gebe es erhebliche

Reserven. Stein verweist auf Defizite im Bildungssystem und

Fehlanreize im Steuer- und Abgabensystem, die eine Ausweitung des

individuellen Arbeitsvolumens behinderten. Wichtig sei zudem ein

besserer Ausbau der Betreuungsinfrastruktur für Kinder und

Pflegebedürftige. Nur so könnten mehr Menschen – insbesondere Frauen

– ihre Erwerbstätigkeit ausweiten und die soziale Sicherung

langfristig stabilisieren.

Vom Quartier in den Job:

Duisburger Integrationsprojekt - BIWAQ schafft Perspektiven für

Menschen in Hochfeld und Marxloh

Die alleinerziehende

Syrerin mit drei Kindern, der 33-jährige Afghane und ein 52 Jahre

alter Marokkaner – sie haben wie viele weitere Menschen aus Hochfeld

und Marxloh trotz großer Herausforderungen beruflich Fuß gefasst in

Duisburg. Gelungen ist ihnen das auch mit Hilfe des Projekts „BIWAQ

Duisburg – bildet, begleitet, bewegt“.

Das Förderprogramm

unterstützt Menschen in benachteiligten Quartieren, die zum Beispiel

langzeitarbeitslos sind oder einen Migrationshintergrund haben, und

integriert sie in den Arbeitsmarkt. Duisburg gehört zu den

bundesweit 47 Städten, die an der aktuellen BIWAQ-Förderrunde

teilnehmen.

Seit Januar 2023 wurden vor Ort insgesamt 827

Menschen betreut. 670 Personen waren arbeitslos, 417 davon

langzeitarbeitslos. 735 von ihnen haben einen Migrationshintergrund.

„Gerade für die Stadtteile Marxloh und Hochfeld ist die hier

geleistete Arbeit aus wirtschaftlicher und integrationspolitischer

Sicht enorm wichtig“ sagt Michael Rüscher, Beigeordneter des

Dezernats für Wirtschaft, Integration, Sicherheit und Ordnung, das

für die Koordination des Projekts in Duisburg zuständig ist.

Vor Ort umgesetzt wird das Programm durch die Einrichtungen

Duisburger Werkkiste (Marxloh) und die Gemeinnützige Gesellschaft

für Beschäftigungsförderung (Hochfeld). „Bundesweit gehören wir zu

den drei Projekten mit den meisten Teilnehmenden und zählen mit

einer Vermittlungsquote von durchschnittlich 25 Prozent zum oberen

Drittel aller Projekte“ sagt Projektleiter Ercan Idik.

Bisher haben 171 Personen eine Beschäftigung aufgenommen und 32

Teilnehmende eine berufliche Ausbildung begonnen. Weitere 222

Personen haben ihre Aussichten auf Beschäftigung signifikant erhöht.

Im Projekt erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine

individuelle und kostenlose Beratung und je nach persönlichen

Voraussetzungen werden sie in eine passgenaue Qualifizierung oder

Weiterbildung vermittelt.

„Wegen unseres langjährigen

Engagements im Stadtteil auch im sozialen Bereich kommen die

Menschen gerne zu uns“, sagt Lena Richter, Geschäftsführerin der

Duisburger Werkkiste. Die Teilnehmenden werden bei der Stellensuche,

bei der Erstellung von Lebenslauf und Bewerbungsschreiben

unterstützt und auf das Bewerbungsgespräch vorbereitet. Dazu gehört

auch das Erlernen des Umgangs mit digitalen Medien. Weiterhin

besteht die Möglichkeit einer betrieblichen Erprobung und der

Einsatz in statteilbezogenen Baumaßnahmen.

„Wir arbeiten für

unsere Teilnehmenden eng mit Duisburger Betrieben zusammen. Gerade

die aktuellen Arbeiten für die IGA in Hochfeld bieten hohes

Potenzial für deren Arbeitsmarktintegration,“ berichtet Stephanie

Schmiemann-Altenhoff, Geschäftsführerin der Gesellschaft für

Beschäftigungsförderung.

Bei Bedarf werden die Teilnehmenden

auch bei der Anerkennung ihrer Abschlüsse aus dem Ausland

unterstützt. Beispielsweise konnte eine alleinstehende Ingenieurin

aus der Ukraine zu Siemens oder ein 52 Jahre alter Mann aus Marokko

zu den Wirtschaftsbetrieben in Vollzeit vermittelt werden.

Eine 40-jährige Frau aus Syrien, alleinerziehende Mutter mit drei

Kindern, arbeitet jetzt in einer Kita. Ebenso in Vollzeit arbeitet

jetzt ein 33-jähriger Afghane als Altenpflegehelfer.

Die

Gesamtkoordination des BIWAQ-Projekts erfolgt über die Stabsstelle

für Wirtschafts-, Europa- und Fördermittelangelegenheiten des

Dezernats für Wirtschaft, Integration, Sicherheit und Ordnung. Eine

enge Kooperation besteht mit dem JobCenter Duisburg und den

Wirtschaftsbetrieben sowie den Stadtteilmanagements in Marxloh und

Hochfeld.

Kleiner Festakt für neue Staatsbürger in

der Mercatorhalle

Die Stadt Duisburg hat

Duisburgerinnen und Duisburgern, die zwischen April und September

dieses Jahres die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten haben, am

vergangenen Donnerstag, 6. November, in der Mercatorhalle feierlich

willkommen geheißen. Rund 250 Eingebürgerte waren der Einladung

gefolgt.

Stellvertretend für Oberbürgermeister Sören Link

empfing der Beigeordnete für Integration, Michael Rüscher, die neuen

Staatsbürgerinnen und Staatsbürger im Foyer der Halle zu einem

kleinen Festakt. Von Januar bis Mitte April 2025 wurden insgesamt

872 Menschen in Duisburg eingebürgert – die meisten von ihnen

stammen unter anderem aus der Türkei, Bosnien und Serbien.

Im Beisein von Dezernent Michael Rüscher findet im Foyer der

Mercatorhalle die Einbürgerungsfeier statt...Bild: Ilja Höpping /

Stadt Duisb

„Einbürgerung ist mehr als nur ein formaler Akt,

sondern ein starkes Bekenntnis zur Zugehörigkeit. Mit Ihrer

Entscheidung schlagen Sie Wurzeln – in unserer Stadt und in unserer

Gesellschaft“, so der Beigeordnete Michael Rüscher in seiner Rede.

Musikalisch begleitet wurde die Feierlichkeit vom Streichquartett

der Duisburger Philharmoniker.

Als Repräsentanten für alle

Eingebürgerten wurden einige Gäste geehrt, nachdem gemeinsam die

deutsche Nationalhymne angestimmt wurde. Im Anschluss bestand

Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich

auszutauschen.

Ein sichtbares Zeichen für Verwurzelung und

Zusammenhalt setzte einen Tag später, am 7. November, auch

Oberbürgermeister Sören Link: An einem Weg zwischen der Ackerstraße

und der Dahlingstraße in Duisburg-Friemersheim pflanzte er zwei

junge amerikanische Roteichen, Baum des Jahres 2025, als Auftakt für

die erste „Einbürgerungsallee“, die als Symbol für Integration und

Vielfalt wachsen soll.

Wie Oberbürgermeister Sören Link bei

den vergangenen Einbürgerungsfeiern bereits ankündigte, soll als

Zeichen und Symbol für Verwurzelung und Identität an einem

ausgewählten Ort stets ein Baum gepflanzt werden. Dieser symbolische

Impuls wurde heute umgesetzt..

Zwei Amerikanische Roteichen

sind der Auftakt der ersten Einbürgerungsallee. Die Roteiche ist

Baum des Jahres 2025 und wird an einem Weg zwischen der Ackerstraße

und der Dahlingstraße in Duisburg-Friemersheim gepflanzt. Die Kinder

der angrenzenden Dahlingschule haben bei der Pflanzung tatkräftig

geholfen.

Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg

„Jeder neue Baum steht

für eine persönliche Geschichte und für das Ankommen in unserer

Stadt“, betont Oberbürgermeister Sören Link. Schülerinnen und

Schüler der städtischen Förderschule Dahlingstraße packten

tatkräftig bei der Pflanzaktion mit an. Künftig soll zu jeder

Einbürgerungsfeier ein junger Baum gepflanzt werden.

Duisburger Filmwoche vergibt Preise im Wert von 28.000 Euro

Die Preise der Duisburger Filmwoche wurden vergeben - sechs

Auszeichnungen im Gesamtwert von 28.000 Euro. Den mit 6.000 Euro

dotierten 3sat-Dokumentarfilmpreis erhielt die Arbeit

"Palliativstation" von Philipp Döring.

Vier Stunden

begleitet das Publikum Ärzte, Pfleger und Therapeuten auf der

titelgebenden Station in einem Berliner Krankenhaus. Der ohne Team

und fast ohne Budget realisierte Film ist eine Auseinandersetzung

mit dem letzten Lebensabschnitt.

Ebenfalls mit 6.000 Euro dotiert ist der

Arte-Dokumentarfilmpreis, der zu gleichen Teilen an zwei Filme ging:

"Holler for Service" von Kathrin Seward und Ole Elfenkämper sowie

"Elbows in Shatters" von Danila Lipatov - zwei Beiträge, die von

Gemeinschaften, von der Arbeit mit und in Communities handeln.

Seward und Elfenkämper porträtieren Kellie, die queere Betreiberin

eines Baumarkts in den USA, die sich für ihre Nachbarschaft

engagiert.

Danila Lipatov fährt auf der Suche nach konkreten

Orten zu der Migrationserzählung seiner Tante nach Duschanbe in

Tadschikistan. Er findet Menschen, die sich in autoritären

Verhältnissen Freiräume geschaffen haben. Suse Itzel gewann für ihre

Arbeit "Ich hätte lieber einen anderen Film gemacht" über sexuellen

Missbrauch den Preis der Stadt Duisburg (5.000 Euro) sowie den

Publikumspreis (1.000 Euro).

Die Carte blanche, der

Nachwuchspreis des Landes NRW, ging an Max Kollers "Der Tag vor dem

Abend", der eine alte Frau in einem großen, leer gewordenen Haus

zeigt. Über den Andocken-Preis für dokumentarische Perspektiven der

Film- und Medienstiftung NRW und 5.000 Euro konnte sich Johannes

Lehmann für seine Projektidee "Casino" freuen. Er plant eine Doku

über Croupiers in der Ausbildung. idr - Infos:

http://www.duisburger-filmwoche.de

Müllauto

hautnah erleben – Familienaktion zur Europäischen Woche der

Abfallvermeidung

Wie funktioniert eigentlich ein

Müllwagen? Und was passiert mit unseren Abfällen, nachdem die Tonne

geleert wurde? Antworten auf diese Fragen gibt es am Freitag, 28.

November 2025, bei der Familienaktion „Müllauto-Schau und -Bau“ der

Wirtschaftsbetriebe Duisburg. Von 14.00 bis 17.00 Uhr haben Eltern

und Kinder die Gelegenheit, auf dem Gelände des Recyclingzentrums

Nord, Abfalllernpfad, Im Holtkamp 84, 47167 Duisburg, ein echtes

Müllauto aus nächster Nähe zu erleben.

Kleine und große

Besucherinnen und Besucher können das beeindruckende Fahrzeug von

innen und außen erkunden, auf dem Trittbrett stehen oder in der

Fahrerkabine Platz nehmen. Neben spannenden Einblicken in die Arbeit

der Müllabfuhr lernen Kinder spielerisch, wie sie sich sicher im

Straßenverkehr verhalten, wenn große Fahrzeuge unterwegs sind.

Fotos (C) Sarah Lampe / Wirtschaftsbetriebe Duisburg

Zum

Abschluss dürfen alle Teilnehmenden ihr eigenes kleines Müllauto

basteln und mit nach Hause nehmen – als Erinnerung an einen

lehrreichen und erlebnisreichen Nachmittag. Die Aktion richtet sich

an Familien mit Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren und

findet im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung

(22.–30. November 2025) statt.

Das diesjährige Motto lautet: „Alte Elektrogeräte? Reparieren oder

richtig entsorgen!“. Besucherinnen und Besucher sind herzlich

eingeladen, alte Elektrogeräte mitzubringen und diese der

fachgerechten Entsorgung zuzuführen. Die Teilnahme ist kostenlos,

eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Interessierte Familien

können sich telefonisch unter (0203) 283 - 3000 oder per E-Mail an

abfallberatung@wb-duisburg.de anmelden.

Mein Blut kann Leben retten,

vielleicht das meiner Freunde

Blutspendetermin am 11. November im BG Klinikum Duisburg

Duisburg, 28. Oktober 2025. Claudia Hermes-Baumgart ist seit

einigen Jahren engagierte und regelmäßige Blutspenderin. „Es ist nur

ein kleiner Pieks, aber ein Neuanfang für viele andere Menschen“,

erklärt die Servicemanagerin im BG Klinikum Duisburg. Und allein

hier werden jedes Jahr rund 1.500 Blutkonserven für die Versorgung

der vielen schwer- und schwerstverletzten Patientinnen und Patienten

benötigt.

Spendetermin für Vollblut-Helden in der Mehrzweckhalle des BG

Klinikums Duisburg am 11. November 2025 von 13 bis 17 Uhr. (Bild:

DRK Blutspendedienst West)

„Daher geht unsere Klinik auch mit

gutem Beispiel voran. Gemeinsam mit dem Blutspendedienst West des

Deutschen Roten Kreuzes (DRK) veranstalten wir am 11. November 2025

von 13 bis 17 Uhr einen Blutspendetermin in der Mehrzweckhalle auf

dem Klinikgelände“, konstatieren Geschäftsführerin Brigitte

Götz-Paul, der Ärztliche Direktor Univ.-Prof. Dr. med. Marcel Dudda

und der Stellv. Ärztliche Direktor Dr. med. Nikolaus Brinkmann.

Ein Vorgespräch ist wichtig. (Bild: DRK Blutspendedienst West)

Zum Mitmachen aufgerufen sind an diesem Tag die Beschäftigten

des Hauses, aber auch die Patientinnen und Patienten – nur nach

Rücksprache mit der behandelnden Ärztin bzw. dem behandelnden Arzt

–, Besuchende sowie Bürgerinnen und Bürger aus der Region. Die

Anmeldung zum Blutspendetermin ist ab sofort möglich unter

https://www.blutspendedienst-west.de/blutspendetermine/termine/365308.

Große Bedeutung für die klinische Versorgung

Blut ist

eine wichtige Ressource für klinische Behandlungen und ein Mangel

ist immer eine immense Herausforderung für die Krankenhäuser. Nach

einem Sommer mit stabilen Blutspenderzahlen schlägt der

Blutspendedienst West jetzt sogar Alarm: „Die Blutspenden sind im

Herbst ins Stocken geraten“. Seit Ende der Sommerferien kommen

weniger Spenderinnen und Spender zu den frühzeitig angekündigten und

gut beworbenen Terminen.

Doch um das Leben schwer

verunfallter Menschen zu retten und geplante lebensnotwendige

Operationen durchzuführen, muss ausreichend Blut zur Verfügung

stehen. Das BG Klinikum hofft, mit möglichst vielen Teilnehmenden am

11. November einen Beitrag gegen Engpässe leisten zu können.

Was müssen potenzielle Spenderinnen und Spender beachten?

Spenderinnen und Spender müssen mindestens 18 Jahre alt sein und

sich gesund fühlen. Zum Blutspendetermin sollten Interessierte

unbedingt ihren Personalausweis oder Führerschein mitbringen und

sich rund eine Stunde Zeit für die Blutabgabe nehmen. Als Dankeschön

gibt es vom Blutspendedienst einen Gymbag mit dem Statement „Heute

einfach mal ein Leben gerettet“, gefüllt mit kleinen Überraschungen

aus dem BG Klinikum.

„Es wird viel geforscht, aber

künstliches Blut gibt es nun mal noch nicht. Ich kann aber meines

spenden und damit Leben retten – vielleicht sogar das meiner eigenen

Familie oder von Freunden“, sagt Claudia Hermes-Baumgart. „Deshalb

bin ich natürlich am 11. November dabei – und fühle mich gut und

wertvoll damit.“

Engagierte Blutspenderin: Claudia Hermes-Baumgart, Servicemanagerin

im BG Klinikum Duisburg. (Bild: BG Klinikum Duisburg)

„Das Experiment“: Wenn Film auf Kulinarik trifft – Kunst und

Küche im Dialog

Am 15. November 2025 präsentieren

Künstler Daniel Zerbst und Koch Christian Krüger in der Duisburger

Faktorei21 ein außergewöhnliches Format zwischen Leinwand und

Teller. Die Faktorei21 lädt an diesem Abend zu einer besonderen

Begegnung zweier Disziplinen ein: Der bildende Künstler Daniel

Zerbst zeigt seinen ausgezeichneten Film Witches of Everland in fünf

Kapiteln. Parallel dazu serviert Christian Krüger ein darauf

abgestimmtes 5-Gang-Menü – und schafft so einen Abend, an dem Bild

und Geschmack in einen Dialog treten.

Mit Das Experiment

wird ein künstlerischer Brückenschlag gewagt. Daniel Zerbst arbeitet

seit mehr als drei Jahrzehnten als bildender Künstler und

Filmemacher. Seine Werke wurden auf zahlreichen Festivals und

Ausstellungen in Europa gezeigt. Mit Witches of Everland hat er

einen Film geschaffen, der durch seine visuelle Dichte, den

experimentellen Erzählstil und die eigens von DJ Koze komponierte

Musik überregionale Aufmerksamkeit erhielt.

In fünf Kapiteln

entwirft Zerbst eine vielschichtige Bildsprache zwischen Fiktion und

Metapher. Christian Krüger, einst mit einem Michelin-Stern

ausgezeichnet, geht seit einiger Zeit in der Faktorei21 am

Duisburger Innenhafen neue Wege. Nach Stationen in der

Spitzengastronomie entwickelte er das Konzept, Kulinarik zugänglich,

regional verwurzelt und zugleich experimentierfreudig zu gestalten.

Seine Menüs sind geprägt von klaren Aromen, kreativen Verbindungen

und einem bewussten Umgang mit Produkten.

Im Rahmen von

Das Experiment beantwortet Krüger die fünf Kapitel von Zerbsts Film

jeweils mit einem Gang. So entsteht ein Abend, bei dem Projektion

und Komposition, Bild und Biss ineinandergreifen. Die Veranstaltung

ist damit weniger klassisches Dinner, sondern vielmehr ein

interdisziplinäres Erlebnis.

Die Teilnahme kostet 98 Euro

pro Person für das Menü, die optionale Weinbegleitung liegt bei 30

Euro. Beginn ist am Samstag, 15. November 2025, um 18:00 Uhr in der

Faktorei21 am Duisburger Innenhafen. Es sind noch wenige Restplätze

vorhanden. Anmeldungen sind möglich über die Website der Faktorei21.

Faktorei21 by Christian Krüger Philosophenweg 21 47051

Duisburg Tel: 0203 34 68 379 Mail:

info@faktorei.de Web:

www.faktorei.de

MGV „Union“ Bork begeistert im Schmidthorster Dom

Zum Abschluss eines erlebnisreichen Ausflugs nach Duisburg

gestaltete der Männergesangverein „Union“ Bork den Abendgottesdienst

im Schmidthorster Dom musikalisch mit. Unter der Leitung ihres

Vorsitzenden Friedrich Potthoff erfüllten die Männerstimmen das

Gotteshaus mit einem eindrucksvollen Klang und viel Gefühl.

Mit Liedern wie „Lobt den Herrn der Welt“ (Text und Bearbeitung:

Willy Trapp) und „Ich bete an die Macht der Liebe“ von D.

Bortniansky (Bearb. Jos. Schwartz) eröffneten die Sänger die Feier

festlich und eindrucksvoll. Das „Sanctus - Heilig, heilig, heilig“

von Franz Schubert ließ die Gemeinde ehrfürchtig mitsummen, bevor

das gefühlvolle „Vater unser“ (Hanne Haller, Arr. P. Thibaut) eine

besonders meditative Stimmung schuf. Mit Beethovens „Die Ehre Gottes

aus der Natur“ setzten die Sänger schließlich einen festlich

strahlenden Schlusspunkt.

Nach der Heiligen Messe blieben die

Gottesdienstbesucher in den Bänken sitzen und lauschten aufmerksam

dem anschließenden halbstündigen Konzert des Chores. Mit ihrer

warmen Klangfülle und spürbaren Freude am Gesang berührten die

Sänger die Herzen der Zuhörer. Der lange, herzliche Applaus am Ende

zeigte, wie sehr die musikalische Darbietung die Menschen bewegt und

begeistert hatte.

Vor dem Schlusssegen stellte Vorsitzender

Friedrich Potthoff den Chor kurz vor und erinnerte an die besondere

Verbindung zu Pater Tobias, dem Prämonstratenser-Chorherrn aus

Hamborn. Beim Neujahrsempfang der Stadt Selm, zu der Bork gehört,

wurde Pater Tobias mit der Ehrenmedaille „Freiherr vom Stein“

ausgezeichnet. Seit dem 1. April ist er zudem passives Mitglied im

MGV „Union“ Bork.

„Für uns war es eine große Freude, heute in

dieser wunderbaren Kirche zu singen und unseren Freund Pater Tobias

hier zu besuchen“, sagte Friedrich Potthoff. „Der Tag war voller

Herzlichkeit, Musik und Begegnung - das werden wir nicht vergessen.“

Auch Pater Tobias zeigte sich dankbar und bewegt:

„Musik ist

eine Sprache des Glaubens. Der Gesang des MGV ‚Union‘ Bork hat heute

Abend unsere Herzen geöffnet und diesen Gottesdienst zu einem

besonderen Erlebnis gemacht. Ich danke dem Chor und allen, die

gekommen sind, um gemeinsam zu beten und zu singen.“

Der Chor nutzte den Tag, um Pater Tobias in Duisburg zu besuchen.

Die 58 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlebten ein

abwechslungsreiches Programm: Eine Hafenrundfahrt mit der Weißen

Flotte führte sie durch den größten Binnenhafen Europas. Nach einem

gemeinsamen Mittagessen in der Gaststätte „Zum Treffpunkt“

besichtigte die Gruppe die Abtei Hamborn, wo Pater Tobias zuhause

ist.

In zwei Gruppen aufgeteilt, erhielten die Gäste

spannende Einblicke in die über 900-jährige Geschichte der Abtei,

besichtigten Kirche, Kreuzgang und Schatzkammer und genossen

anschließend Kaffee und Kuchen im Abteizentrum.

Alle

Teilnehmer zeigten sich begeistert von der herzlichen

Gastfreundschaft und den vielen neuen Eindrücken. Der Tag endete mit

Musik, Glauben und Gemeinschaft - ein Erlebnis, das allen noch lange

in Erinnerung bleiben wird.

Hamborner Gemeinde lädt zum CD-Tauschtag in die

Friedenskirche ein

Die Evangelische Kirchengemeinde

Duisburg Hamborn lädt zum CD-Tauschtag in die Sakristei der

Friedenskirche, Duisburger Straße 174, ein. Dort können

Interessierte am Freitag, 14. November 2024 von 15 bis 17 Uhr für

eigene CD´s im Tausch die anderer erhalten. Erwartet wird eine große

Auswahl an Compact Discs - sie werden immer noch vielfach genutzt -

alle mit dem Zweck, mit Musik oder Hörspielen für Kurzweil zu

sorgen.

Vor Ort ist auch ein CD-Player, mit dem die Discs

der anderen getestet werden können. Die Idee zu dem Tauschtag – es

ging auch schon um Osterdeko und Vasen - hatten Engagierte der

Gemeinde, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen und es schade

finden, wenn Dinge, die anderen Freude machen könnten, einfach

entsorgt werden. Daher lädt das Team um Edith Bauer (Tel. 0203

554460 oder Handy 0178-3148068) zum CD-Tausch ein. Der Eintritt ist

frei; Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.friedenskirche-hamborn.de.

Kirche Obermeiderich lädt wieder zu Emils Pub ein

Für Freitag, 14. November 2025 lädt die Evangelische

Kirchengemeinde Duisburg Obermeiderich in das Gemeindezentrum an der

Emilstraße 27 zu „Emils Pub“ ein. Bei dem beliebten

Gemeindetreffpunkt können Besucherinnen und Besucher ab 19 Uhr bei

Getränken aller Art und gutem Essen zum Wochenende hin ein wenig

abschalten und beim Klönen über Gott, die Welt, den Krieg und den

Frieden ins Gespräch kommen.

Diesmal gibt’s überbackenes

Räuberfleisch, dazu gibt es kräftiges Bauernbrot. Und wie immer ein

Dessert, diesmal Vanilleeis mit heißen Kirschen. Der Durst kann wie

immer mit verschiedenen Biersorten, Wein und Softgetränken gelöscht

werden. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.obermeiderich.de.

Vermächtnis eines Freundes: Rheingemeinde lädt zum

Konzert in die Gnadenkirche Wanheimerort

Am 16.

November - dem Volkstrauertag - erklingt um 17 Uhr in der

Gnadenkirche Duisburg Wanheimerort das „Vermächtnis eines Freundes“.

Das Konzert gestalten ein Projektchor, Olaf Koch (E-Bass), Helmut

Lührsen (Perkussion) und Beate Hölzl (Tasteninstrumente) unter der

Leitung von Lothar Rehfuß.

Das zu hörende Werk von Gregor

Linßen beschreitet in acht Liedern und verbindenden Texten den Weg

aus der Verlusterfahrung heraus. Linßen verarbeitet in der

Komposition den Verlust eines tödlich verunglückten Freundes. Der

Eintritt ist frei.

Mitglieder von „Soul, Heart & Spirit“ mit ihrem Chorleiter in der

evangelischen Kirche in Wanheim (Foto: Chor „Soul, Heart &

Spirit“).

Karnevalsauftakt in NRW: Rund 51.500 Menschen feiern am

11.11. Geburtstag

* Seit 2000 wurden rund 10.900 Kinder

zum Karnevalsauftakt geboren.

* Am 11.11.2024 wurden 452 Kinder

in NRW geboren.

* Tagesscharfe Daten ab 2000 für alle Kreise und

kreisfreien Städte im Geburtenkalender NRW.

In

Nordrhein-Westfalen dürfen am kommenden Dienstag schätzungsweise

rund 51.500 Menschen nicht nur den Karnevalsauftakt, sondern auch

ihren Geburtstag feiern. Wie das Statistische Landesamt auf Basis

von Meldungen der Standesämter mitteilt, wurden im letzten Jahr am

11. November 452 Kinder geboren. In den Karnevalshochburgen Köln,

Düsseldorf und Bonn wurden 24 bzw. 19 und 10 Geburten am 11.11.2024

verzeichnet.

Seit dem Jahr 2000 sind insgesamt rund 10.900

Kinder in NRW zu Beginn der fünften Jahreszeit zur Welt gekommen.

Das macht einen Anteil von 0,29 % an allen Geburten in diesem

Zeitraum aus. Mit einem Klick auf den interaktiven Geburtenkalender

unter

https://statistik.nrw/service/veroeffentlichungen/geburtenkalender-nrw

können Sie für jedes Datum herausfinden, wie viele Kinder seit dem

Jahr 2000 in ganz NRW oder den nordrhein-westfälischen Kreisen und

kreisfreien Städten geboren wurden.

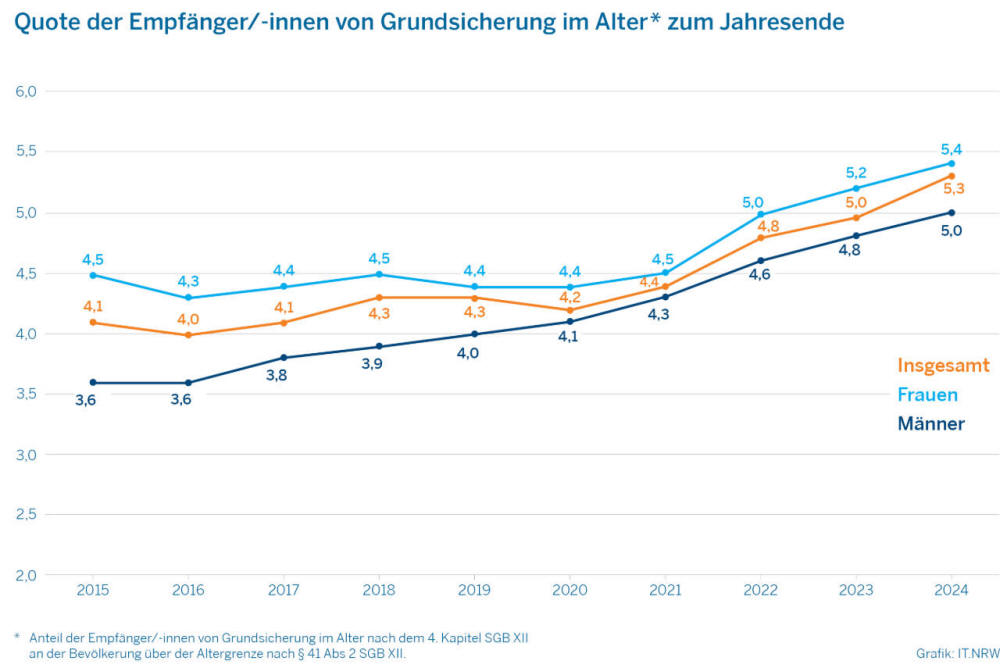

NRW: Anteil der Menschen mit Bezug

von Grundsicherung im Alter das vierte Jahr in Folge gestiegen

* 5,3 % der über 66-Jährigen bezogen Ende 2024

Grundsicherung im Alter.

* NRW-Quote um 1,2 Prozentpunkte höher

als der Bundesschnitt.

* In Köln und Düsseldorf bezog jeweils

mehr als jede zehnte Person über der Altersgrenze Grundsicherung.

Ende 2024 bezogen in NRW 5,3 % der über 66-Jährigen Menschen

Grundsicherung im Alter. Ein Jahr zuvor hatte ihr Anteil noch bei

5,0 % gelegen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als

Statistisches Landesamt mitteilt, ist die Quote der Personen mit

Bezug dieser Leistung in Nordrhein-Westfalen das vierte Jahr in

Folge gestiegen.

Die Quote in NRW lag um 1,2 Prozentpunkte höher als im gesamten

Bundesgebiet: Ende 2024 bezogen bundesweit 4,1 % der über

66-Jährigen Grundsicherung im Alter. Anspruch auf diese Leistung

haben Personen, die die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII

erreicht haben und die ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen

und Vermögen bzw. dem ihres (Ehe)Partners nicht sicherstellen

können.

Die an dem gesetzlichen Renteneintrittsalter orientierte

Altersgrenze lag im Dezember 2024 bei 66 Jahren. Ende 2024 lag die

Zahl der Menschen in NRW die Grundsicherung im Alter erhielten bei

195.965. Bis Ende Juni 2025 stieg ihre Zahl weiter an auf insgesamt

199.020 Empfängerinnen und Empfänger.

Frauen beziehen

häufiger Grundsicherung im Alter als Männer

Über 66-jährige

Frauen bezogen Ende 2024 zu 5,4 % Grundsicherung im Alter. Bei den

Männern fiel die Quote mit 5,0 %, wie schon in den Vorjahren,

niedriger aus. Während die Quote bei den Männern jedoch in den

letzten zehn Jahren kontinuierlich gestiegen ist, stagnierte sie bei

den Frauen von 2015 bis 2021 auf einem Niveau von 4,3 % bis 4,5 %.

Nachdem ab Juni 2022 geflüchtete Menschen aus der Ukraine im

entsprechenden Alter bei Bedarf Leistungen der Grundsicherung im

Alter beantragen konnten, stieg die Quote auch bei den Frauen weiter

an. Ende 2024 lag die Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer mit Bezug

von Grundsicherung im Alter bei 21.600 Personen und damit 3,9-mal

höher als Ende 2021.

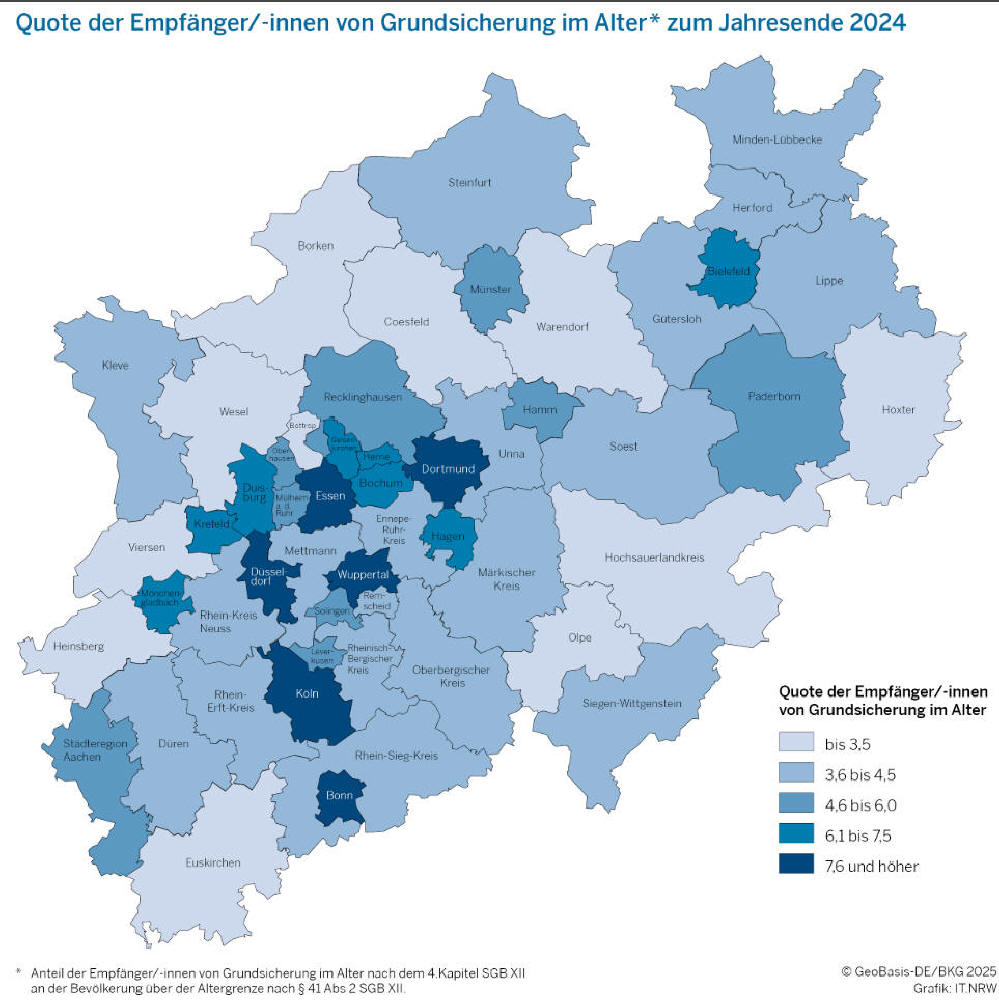

Höchste Quoten in den Großstädten Köln

und Düsseldorf

Am höchsten waren die Quoten der Empfängerinnen

und Empfänger von Grundsicherung im Alter in den Großstädten Köln

und Düsseldorf. Ende 2024 erhielt hier mit einem Anteil von 10,3 %

bzw. 10,2 % mehr als jede zehnte Person über der Altersgrenze

Grundsicherungsleistungen.

Im Kreis Olpe und im Kreis Höxter

bezogen anteilig die wenigsten älteren Menschen Grundsicherung im

Alter: Hier lagen die Quoten bei 2,5 % bzw. 2,8 %. Daten der

Abbildung

https://www.it.nrw/system/files/media/document/file/324k_25.xlsx

XLSX, 103,39 KB Überdurchschnittlich hohe Quoten finden sich vor

allem im städtischen Raum, wo bei angespannten Wohnungsmärkten oft

vergleichsweise hohe Wohnkosten anfallen. Dadurch reichen häufiger

die Alterseinkünfte nicht aus, um den Lebensunterhalt zu decken.