|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 20. Kalenderwoche:

12. Mai

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Dienstag, 13. Mai 2025

Bezirksregierung Düsseldorf erörtert Pläne für den Bau einer

Wasserstoffleitung zwischen Dorsten und Hamborn

Das Unternehmen Open Grid Europe hat im August 2024 bei der

Bezirksregierung Düsseldorf die Einleitung eines

Planfeststellungsverfahrens beantragt und Unterlagen für den Bau

einer Wasserstoffleitung zwischen Dorsten und Hamborn eingereicht.

Für das Bauvorhaben - die Rohrleitung selbst sowie alle

technischen Einrichtungen einschließlich der

landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - werden

Grundstücke in den Gemeinden Schermbeck und Hünxe sowie den Städten

Dinslaken, Oberhausen und Duisburg beansprucht.

Im Rahmen des

Planfeststellungsverfahrens wurden Einwendungen und Stellungnahmen

abgegeben, die nun diskutiert werden sollen. Diese Erörterung

beginnt am Dienstag, 20. Mai 2025, um 10:00 Uhr in der

Kathrin-Türks-Halle, Platz D’Agen 4, in Dinslaken. Sinn und Zweck

des Erörterungstermins ist neben der nochmals umfassenden

Information der Beteiligten über das Vorhaben die Klärung aller für

die Entscheidung erheblichen Fakten und Gesichtspunkte.

Den

Beteiligten wird Gelegenheit gegeben, sich mündlich zu äußern, ihre

bereits schriftlich eingebrachten Einwendungen und Bedenken zu

erläutern und mit dem Vorhabenträger unter Verhandlungsleitung der

Bezirksregierung Düsseldorf zu diskutieren.

Die Ergebnisse

des Termins werden in die weitere Entscheidungsfindung der

Planfeststellungsbehörde einbezogen. Im Erörterungstermin selbst

wird keine Entscheidung in der Sache getroffen. Die Erörterung wird,

wenn dies erforderlich ist, am 21. Mai 2025 ab 10:00 Uhr (Einlass ab

09:00 Uhr) an gleicher Stelle fortgesetzt.

Laar: Kinder- und Familienfest zum „Tag der

Städtebauförderung“

Auf dem Theo-Barkowski-Platz in Duisburg-Laar findet am Samstag, 17.

Mai, von 13 bis 18 Uhr ein Kinder- und Familienfest statt. Zum „Tag

der Städtebauförderung“ stellen verschiedene Ämter der Stadt

Duisburg ein buntes und kostenloses Programm für alle Familien aus

Laar und Umgebung auf die Beine.

Neben dem Spielmobil

„Schnelle Schnecke“ mit Hüpfburg, Kistenklettern und Rollenrutsche

werden das Tanzmobil von T.K.M. e.V., Stände mit Spiel- und

Bastelangeboten sowie die Polizei und Feuerwehr für gute Laune

sorgen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zum „Tag der

Städtebauförderung“ werden den Bürgerinnen und Bürgern die Maßnahmen

präsentiert, die seit 2014 im Stadtteilprojekt Laar umgesetzt

wurden.

Dazu gehören zum Beispiel die Aufwertung etlicher Spielplätze in

Laar und die neu gestaltete Grün- und Spielfläche auf der früheren

Brache zwischen dem Pennymarkt und der Friedrich-Ebert-Straße. Eine

kleine Ausstellung auf dem Marktplatz wird diese Projekte zeigen. Um

14 und um 16 Uhr sind die Bürgerinnen und Bürger außerdem herzlich

eingeladen, die Projekte in einem geführten Stadtteilrundgang selbst

in Augenschein zu nehmen.

EU-Sondierung gestartet: Wie kann Wohnraum

erschwinglicher werden?

Die Europäische Kommission bitte um Meinungen dazu, wie Wohnraum in

Europa erschwinglicher werden kann. In Vorbereitung eines

europäischen Plans zur Bewältigung der Wohnungskrise bittet sie bis

zum 4. Juni um Beiträge von Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen,

Behörden, der Zivilgesellschaft und anderen Interessenträgern.

Auf diese erste Sondierung wird eine breite öffentliche

Konsultation zum Thema folgen; sie ist für Juni bis Oktober geplant.

Eine bessere Erschwinglichkeit von Wohnraum ist eine politische

Priorität für den ersten EU-Kommissar für Wohnungswesen, Dan

Jørgensen.

Die Europäische Kommission will das Jahr 2025

dafür nutzen, einen Dialog über erschwinglichen Wohnraum führen. Sie

geht damit ein Problem an, das Millionen von Europäerinnen und

Europäern betrifft. Bisherige Maßnahmen Im April hat die Kommission

vorgeschlagen, den Betrag der kohäsionspolitischen Mittel für

erschwinglichen Wohnraum zu verdoppeln.

Auch hat sie den

ersten Schritt hin zu einer europaweiten Investitionsplattform

eingleitet. Im Februar verabschiedete die Kommission den EU-Aktionsplan

für erschwingliche Energie mit kurzfristigen Maßnahmen zur

Senkung der Energiekosten und zur Verringerung der Energiearmut.

Parallel dazu richtet die Kommission einen Beirat zum Thema Wohnraum

ein, dessen 15 Mitglieder unabhängige politische Empfehlungen für

den Plan für erschwinglichen Wohnraum abgeben werden.

Neue Handy-App unterstützt Krebspatienten nach Klinikaufenthalt

Medizinerinnen der Universität Duisburg-Essen haben in einem

Gemeinschaftsprojekt ein hybrides Unterstützungssystem mit App und

Online-Gruppensitzungen für Menschen entwickelt, die eine

Krebsbehandlung hinter sich haben.

So sollen psychische und

körperliche Folgen einer Krebstherapie gelindert werden, zum

Beispiel Fatigue oder Depressionen. Mit der Smartphone-App können

Krebspatienten Fertigkeiten zum Umgang mit psychosozialen

Belastungen erwerben, Achtsamkeit trainieren sowie sport- und

bewegungstherapeutische Einheiten absolvieren.

Ergänzt wird

das Nachsorge-Programm durch wöchentliche Online-Gruppensitzungen,

in denen die Teilnehmer Sport treiben oder psychoonkologische

Unterstützung erhalten. Die Rekrutierung der Probanden soll im

Sommer starten. Das Vorhaben wird von der Deutschen Krebshilfe mit

rund 433.000 Euro gefördert. idr - Infos:

https://inspire.psm-essen.de

Verdacht auf Behandlungsfehler – TK-Versicherte in NRW

melden 1.687 Fälle

Eine falsche Diagnose gestellt oder

einen Tupfer im Körper vergessen: Immer wieder kommt es zu

schwerwiegenden Fehlern bei ärztlichen Behandlungen. In

Nordrhein-Westfalen (NRW) haben sich im vergangenen Jahr 1.687

Versicherte an die Techniker Krankenkasse (TK) gewandt, weil sie

eine Fehlbehandlung ihrer Ärztin oder ihres Arztes vermuteten.

Jede dritte Beschwerde in NRW richtete sich gegen eine

chirurgische Behandlung (33 Prozent), gefolgt von der

Zahnmedizin/Kieferorthopädie (14 Prozent) und der inneren Medizin (8

Prozent). Die restlichen Verdachtsfälle verteilten sich auf

Geburtshilfe und Gynäkologie (7 Prozent), Orthopädie (7 Prozent),

Pflege (5 Prozent), Allgemeinmedizin (5 Prozent), Augenheilkunde (4

Prozent) und Neurologie/Psychiatrie (3 Prozent).

Die

sonstigen Facharztgruppen kommen auf insgesamt 14 Prozent.

Gleichzeitig geht die TK davon aus, dass es noch eine hohe

Dunkelziffer an unentdeckten Behandlungsfehlern gibt. Meldepflicht

muss kommen Das Aufklären eines Verdachts auf Behandlungsfehler ist

für Betroffene häufig ein schwieriges und zeitintensives Verfahren.

Neben deutlich schnelleren Verfahren für die Entschädigung

von Patientinnen und Patienten, fordert die TK eine Meldepflicht für

Behandlungsfehler von allen medizinischen Einrichtungen. Aktuell

würden Fehler nur erfasst, wenn Patientinnen und Patienten sie

selbst meldeten. Dadurch bleiben viele Fehler unentdeckt und eine

systematische Auswertung von Fehlerquellen und Verbesserungen sei

kaum möglich.

Hilfe für Versicherte Die gesetzlichen

Krankenkassen unterstützen ihre Versicherten mit einem individuellen

Beratungsangebot. Wichtig in jedem Einzelfall: Betroffene sollten

schnellstmöglich ein Gedächtnisprotokoll des Behandlungsablaufs und

der beteiligten Ärztinnen und Ärzte bzw. Pflegerinnen und Pfleger

erstellen und sich im nächsten Schritt an ihre Krankenkasse wenden.

Erhärtet sich der Verdacht, kann die Krankenkasse beim

Medizinischen Dienst (MD) ein Gutachten in Auftrag geben.

Patientinnen und Patienten können die Gutachten für ihre eigenen

Schadensersatz-Verhandlungen mit der Ärztin oder dem Arzt, dem

Krankenhaus, der zuständigen Haftpflichtversicherung oder vor

Gericht nutzen, sofern sie diesen Weg beschreiten möchten.

Steffens: Datenschutz behindert teilweise bessere Aufklärung

"Theoretisch könnten Krankenkassen anhand von Datenanalysen mögliche

Behandlungsfehler erkennen und ihre Versicherten darüber

informieren. Derzeit dürfen wir aber, selbst wenn wir klare

Anhaltspunkte für einen Behandlungsfehler haben, die Betroffenen

nicht kontaktieren und sie darauf hinweisen", kritisiert Barbara

Steffens, Leiterin der TK-Landesvertretung NRW, die strengen

Datenschutzauflagen.

Kindersprechstunde mit Oberbürgermeister Sören Link

Wie differenziert Kinder das Stadtleben wahrnehmen, hat

Oberbürgermeister Sören Link bei seiner ersten Kindersprechstunde im

vergangenen Jahr erlebt. Dieser Austausch auf Augenhöhe war ein

Gewinn für Duisburg, sodass auch jetzt wieder junge Duisburgerinnen

und Duisburgern im Alter von sechs bis 13 Jahren zu Wort kommen

sollen: Am Dienstag, 27. Mai, erhalten Kinder die nächste

Möglichkeit, ihre Perspektiven einzubringen.

Die letzte Spechstunde im

November 2024 - Fotos Tanja Pickartz / Stadt

Duisburg

„Ich freue mich auf die

jungen Gäste im Rathaus. Bereits in meiner ersten Kindersprechstunde

habe ich gemerkt, dass die Ideen und Meinungen von Kindern uns alle

weiterbringen können“, sagt Oberbürgermeister Sören Link. „Kinder

geben unserer Stadt ein Gesicht und werden unsere Zukunft in

Duisburg maßgeblich gestalten. Deshalb ist mir der direkte Austausch

mit ihnen wichtig.“

Für die Kindersprechstunde am Dienstag,

27. Mai, in der Zeit von 14:30 bis 16:30 Uhr, können Eltern ihre

Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren anmelden: Termine

können bis zum 13. Mai per E-Mail unter

kindersprechstunde@stadt-duisburg.de oder auch telefonisch unter

(0203) 283-6111 angefragt werden.

Die Kindersprechstunde

wird in einem der Sitzungsräume des Duisburger Rathauses, Burgplatz

19, ohne Beteiligung der Eltern stattfinden. Die Kinder haben dann

die Möglichkeit, Oberbürgermeister Sören Link in offener Runde

Fragen zu stellen, zu erzählen, was ihnen gefällt oder nicht

gefällt, und können Vorschläge machen, was in Duisburg noch besser

gestaltet werden kann.

Verleihung der Ehrennadel des Bezirks Hamborn für

besonderes ehrenamtliches Engagement

Bezirksbürgermeisterin Martina Hermann verleiht am Dienstag, 13. Mai

2025, um 16.30 Uhr in der Bezirksverwaltung, Duisburger Str. 213,

47166 Duisburg, die die Ehrennadel des

Bezirks Hamborn für besonderes ehrenamtliches Engagement. Im Beisein

von Oberbürgermeister Sören Link werden Gabriele Haak für ihr

bürgerschaftliches kirchliches Engagement und Jörg Weißmann für sein

Verdienste in der Brauchtumspflege und im Heimatverein mit der

Auszeichnung geehrt.

IGBCE NRW: „Wir bleiben Schutz und Schild für die

Beschäftigten“

Im Rahmen ihrer Delegiertenkonferenzen

unter dem Motto „IGBCE: Zugkräftig – Weitsichtig – Zukunftsfähig“ am

9. und 10. Mai stellten sich die Landesbezirke Nordrhein und

Westfalen politisch für die kommenden vier Jahre auf. Die

Besonderheit bei dieser Konferenz: Es ist die letzte Konferenz, die

beide Landesbezirke formal getrennt abhalten.

Am 1.1.2026

werden die beiden Landesbezirke fusionieren. „In der Herzkammer der

IGBCE führen wir zwei erfolgreiche Landesverbände zu neuer Größe und

Stärke zusammen. Mit Blick auf die Herausforderungen in der größten

Chemieregion Europas stärken wir unsere Strukturen, konzentrieren

unsere Fähigkeiten und bauen unser Kompetenznetzwerk weiter aus.

Auch die gute Kooperation mit der Landesregierung wird so noch

einmal intensiviert“, erklärt Michael Vassiliadis, der Vorsitzende

der IGBCE.

Gruppenfoto der Konferenzdelegierten der IGBCE in

Nordrhein-Westfalen Fotograf: Stephen Petrat / IGBCE

Wie sich

die IGBCE in Nordrhein-Westfalen aufstellt, wird in den

demokratischen Gremien weiterdiskutiert. „Wir werden unsere Kräfte

in Nordrhein-Westfalen bündeln, um noch schlagkräftiger und

durchsetzungsfähiger zu werden. Wir verbinden unsere tief

verwurzelte Tradition mit modernen Arbeitsmethoden für eine gute und

positive Zukunft. Hierbei erproben wir völlig neue Formen der

Gewerkschaftsarbeit, die wir eng mit unseren Funktionären

erarbeiten“, so Thomas Meiers, Landesbezirksleiter der IGBCE

Westfalen.

Selbstverständlich spielte auch die Lage in der

Industrie eine herausragende Rolle auf den Konferenzen. „Es ist gut,

dass die Regierung jetzt steht. Sie muss jetzt klare Prioritäten

setzen. Die Wirtschaft muss zurück in die Wachstumsspur und

Arbeitsplätze in der Industrie müssen gesichert werden.

Energiepreise runter, Transformation mit Vernunft und Investitionen

in die Infrastruktur des Landes NRW. Die Zeit drängt, die Konzepte

dafür liegen auf dem Tisch, sie müssen jetzt konsequent umgesetzt

werden“, so der IGBCE-Vorsitzende Vassiliadis.

In seinem

Grußwort machte Ministerpräsident Hendrik Wüst deutlich, dass nun

schnell gehandelt werden müsse. „Wir in Nordrhein-Westfalen glauben

an die Stärke und das Potenzial unseres Wirtschaftsstandorts. Wir

haben alle Chancen für ein neues, solides Wirtschaftswachstum. Die

Industrie bleibt dabei unser Wohlstandsmotor. Damit das so bleibt,

ist jetzt die Zeit, entschlossen zu handeln.

Der

Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung bietet eine solide

Grundlage, um genau das zu tun: eine Vereinbarung der Vernunft in

einer Zeit weltweiter Unvernunft. Mit der Chemieagenda 2045 schlägt

der Bund ein neues Kapitel für die Industrie auf, das Arbeitsplätze

sichert, Innovation fördert und Nordrhein-Westfalen und ganz

Deutschland zurück auf die Erfolgsspur bringt. Die Landesregierung

Nordrhein-Westfalen wird gemeinsam mit unseren Partnern – den

Gewerkschaften und Unternehmen – den Bund bei der Umsetzung eng

begleiten“, so Wüst.

Von der Industriekrise ist vor allem

Nordrhein-Westfalen mit vielen energieintensiven Betrieben

betroffen. Ziel der IGBCE ist es weiterhin, Probleme abzuwenden

bevor sie bei der Belegschaft spürbar werden. „In

Nordrhein-Westfalen trifft uns die anhaltende Strukturkrise

besonders hart. Wir werden vor allem in dieser Situation weiterhin

Schutz und Schild für die Beschäftigten in unseren Branchen bleiben

– nicht nur mit guter Tarifpolitik, sondern auch mit effektivem

Schutz von Beschäftigung und dem politischen Einsatz für

Industriearbeitsplätze. Hierzu haben wir eine Reihe von Anträgen auf

den Konferenzen erarbeitet und beschlossen, die uns fokussieren und

die politische Leitlinie der nächsten vier Jahre ausmachen“,

erläutert Frank Löllgen, Landesbezirksleiter der IGBCE Nordrhein

abschließend.

Hochzeitsauto im Straßenverkehr: Was

ist erlaubt?

Ob mit Blumen geschmückt, von Blechdosen

begleitet oder als Teil eines Autokorsos – das Hochzeitsauto im

beliebten Hochzeitsmonat Mai ist bei vielen Trauungen ein echter

Blickfang und wird oft kreativ dekoriert. Doch sobald es am

öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt, gelten die Vorschriften der

Straßenverkehrsordnung (StVO). Der ACV Automobil-Club Verkehr

beantwortet sieben häufige Fragen zu erlaubter Dekoration, hupenden

Konvois und besonderen Fahrzeugtypen.

Hochzeitsauto mit

'Just Married'-Schriftzug und traditionellem Autoschmuck aus

Blechdosen/GettyImages

1. Was ist bei Fahrzeugdekoration zu

beachten?

Grundsätzlich dürfen Autos geschmückt werden – wenn

bestimmte Bedingungen erfüllt sind: Der Schmuck muss sicher

befestigt sein

Rechtlich zählt der Autoschmuck als Ladung und

fällt damit unter die Vorschriften zur Ladungssicherung gemäß § 22

StVO. Dabei muss er so befestigt sein, dass er sich auch bei höheren

Geschwindigkeiten, einer Vollbremsung oder einem Ausweichmanöver

nicht löst, verrutscht oder herabfällt.

Wer den Schmuck

unsachgemäß befestigt, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern bei

Gefährdung oder Unfall auch Punkte in Flensburg. Zudem kann die

Kfz-Versicherung im Schadensfall die Leistung verweigern, wenn die

Dekoration nicht ausreichend gesichert war. Verursacht herabfallende

Dekoration einen Unfall, haftet der Fahrzeughalter unter Umständen

auch zivilrechtlich – unabhängig vom Verschulden.

Kennzeichen

und Lichter müssen sichtbar bleiben

Laut § 23 Abs. 1 Satz 3 StVO

müssen Nummernschild und Leuchten jederzeit gut sichtbar und

funktionsfähig bleiben. Ein „Just Married“-Schild oder andere

Dekorationen dürfen daher weder das Kennzeichen noch die Beleuchtung

verdecken oder deren Funktion beeinträchtigen.

Die Sicht des

Fahrers darf nicht eingeschränkt werden

Bewegt sich der

Autoschmuck während der Fahrt so, dass er die Sicht des Fahrers

beeinträchtigt, liegt ein Verstoß gegen § 23 Abs. 1 Satz 1 StVO vor.

Es ist darauf zu achten, dass weder Blumenschmuck auf der Motorhaube

noch hängende Elemente Windschutzscheibe oder Spiegel verdecken.

2. Benötigt außergewöhnlicher Autoschmuck eine Genehmigung?

Fällt der Autoschmuck besonders üppig aus – etwa durch große

Blumengestecke, breite Schleifen, Luftballons oder andere Aufbauten

– und ragt dabei über die üblichen Fahrzeugmaße hinaus, kann eine

Sondergenehmigung nach § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO erforderlich sein.

Maßgeblich ist, ob Sicht oder Sicherheit beeinträchtigt werden

könnten. Man sollte die Genehmigung in diesen Fällen frühzeitig bei

der örtlichen Straßenverkehrsbehörde beantragen.

Grundsätzlich gilt:

Vorne darf die Dekoration nicht über die

äußersten Fahrzeugbegrenzungen hinausragen.

Nach hinten sind

Überstände bis 1,50 m erlaubt, bei Fahrten unter 100 km/h sogar bis

zu 3 m.

Sobald die Dekoration mehr als 1 m übersteht, muss sie

laut § 22 Abs. 4 StVO mit einer roten Fahne (mindestens 30 × 30 cm)

gekennzeichnet werden.

Liegt keine Genehmigung vor, obwohl

sie im Einzelfall erforderlich gewesen wäre, handelt es sich

grundsätzlich um eine Ordnungswidrigkeit. Geht vom Fahrzeug samt

Dekoration jedoch keine konkrete Gefährdung aus, kann die zuständige

Behörde im Rahmen des sogenannten Opportunitätsprinzips – also ihres

Ermessens – von einem Bußgeld absehen. Davon sollte man jedoch nicht

ausgehen – eine rechtzeitige Prüfung oder Beantragung einer

Genehmigung bleibt in jedem Fall empfohlen.

3. Welche

Vorschriften gelten für besondere Hochzeitsfahrzeuge?

Nicht nur

der Autoschmuck, auch das Hochzeitsfahrzeug muss bestimmte

Vorschriften erfüllen. Ob Oldtimer, Stretchlimousine, Kutsche oder

Traktor – sobald es im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs ist,

gelten die Regeln der Straßenverkehrsordnung (StVO). Je nach

Fahrzeugtyp gelten unterschiedliche Anforderungen, etwa zu

Führerschein, Zulassung, Versicherung oder Sondergenehmigung:

Oldtimer

Für private Hochzeitsfahrten ist die Nutzung eines

Oldtimers in der Regel unproblematisch, solange das Fahrzeug

zugelassen und versichert ist. Vermietet ein Anbieter das Fahrzeug

samt Fahrer gewerblich, gelten zusätzliche Anforderungen – etwa eine

Personenbeförderungsgenehmigung und ein erweiterter

Versicherungsschutz. Auch bei privaten Fahrten empfiehlt es sich, im

Zweifel die Versicherungsunterlagen zu prüfen oder eine schriftliche

Bestätigung vom Anbieter einzuholen.

Stretchlimousine

Für

Limousinen mit einer Länge von über acht Metern, die zur

Personenbeförderung genutzt werden, ist ein Führerschein der Klasse

D1 oder D erforderlich. Wird die Limousine samt Fahrer gebucht,

sollte geprüft werden, ob das Unternehmen gewerblich zugelassen ist

und den passenden Versicherungsschutz besitzt. Bei rein privaten

Fahrten ohne Vermietung reicht meist der normale Pkw-Führerschein

(Klasse B) aus.

Pferdekutsche

Für Fahrten mit der

Pferdekutsche im Straßenverkehr sollte ein Kutschenführerschein – A

für private, B für gewerbliche Nutzung – vorliegen. Zudem ist eine

Haftpflichtversicherung erforderlich. Wer eine Kutsche samt Fahrer

bucht, sollte auf entsprechende Zulassung und Versicherung achten.

Traktor

Für Hochzeitsfahrten mit einem Traktor ist ein

Führerschein der Klasse L oder T erforderlich. Traktoren dürfen

grundsätzlich auf öffentlichen Straßen fahren, ausgenommen sind

jedoch Autobahnen und Kraftfahrstraßen. Auch hier ist

sicherzustellen, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß zugelassen und

versichert ist.

4. Sind Blechdosen am Hochzeitsauto erlaubt?

Das Befestigen von Blechdosen am Hochzeitsauto ist ein

traditioneller Brauch, der einst böse Geister vertreiben sollte –

heute sorgt er vor allem für Aufmerksamkeit und Lärm. Klappernde

Dosen, die an Schnüren hinter dem Fahrzeug hergezogen werden, können

laut § 30 Abs. 1 StVO als unnötiger Lärm gelten und eine

Ordnungswidrigkeit darstellen. Zudem besteht eine potenzielle

Verkehrsgefährdung – etwa wenn sich Dosen oder Schnüre lösen und auf

die Fahrbahn geraten.

Ob ein Bußgeld verhängt wird, liegt im

Ermessen der Polizei. In der Praxis wird der Brauch vielerorts

geduldet – sofern keine konkrete Gefährdung oder erhebliche

Belästigung entsteht. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte die

Dosen nur auf einem kurzen, verkehrsarmen Abschnitt einsetzen und

anschließend wieder entfernen.

5. Wann ist Hupen erlaubt?

Wie das Klappern von Blechdosen sorgt auch ein Hupkonzert im

Hochzeitskonvoi oft für Aufmerksamkeit und verursacht Lärm. Laut

§ 16 Abs. 1 StVO sind Schallzeichen wie die Hupe nur in zwei Fällen

zulässig: zur Warnung bei Gefahr oder außerhalb geschlossener

Ortschaften zur Ankündigung eines Überholvorgangs.

Ein

gemeinschaftliches Hupen aus Freude ist daher nicht erlaubt und kann

als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld geahndet werden. In der

Praxis wird ein kurzes Hupen nach der Trauung jedoch vielerorts

geduldet – solange niemand belästigt oder gefährdet wird. Wer auf

Nummer sicher gehen möchte, sollte es bei einem kurzen Signal

belassen.

6. Ist ein Hochzeitskorso überhaupt erlaubt?

Ein

Hochzeitskorso ist straßenverkehrsrechtlich nicht gesondert geregelt

und grundsätzlich zulässig – sofern keine Gefährdung oder

Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer erfolgt. Entscheidend ist das

Verhalten der Beteiligten: Wer andere behindert oder gefährdet,

begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet

werden kann. Damit es nicht zu Problemen kommt, sollten sich alle

Fahrzeuge rücksichtsvoll in den Verkehr einfügen, genügend Abstand

halten und die Verkehrsregeln beachten.

Wichtig zu wissen:

Ein Hochzeitskorso sollte nicht wie ein geschlossener Verband (§ 27

StVO) wirken – etwa durch enge Blockbildung oder gemeinsames

Überfahren roter Ampeln. Für solche Fahrten ist eine Genehmigung

erforderlich, ohne sie droht ein Bußgeld.

7. Welche Bußgelder

drohen bei Hochzeitsfahrten?

Bei Hochzeitsfahrten können

verschiedene Verstöße mit Bußgeldern geahndet werden. In zwei Fällen

drohen zusätzlich Punkte in Flensburg:

Unzureichend gesicherter

Schmuck mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer: 60 EUR, 1 Punkt

Unzureichend gesicherter Schmuck mit Unfallfolge: 75 EUR, 1 Punkt

Eine Übersicht möglicher Verstöße und Bußgelder stellt der ACV im

Ratgeber-Bereich seiner Website bereit.

Mit Herz und

Kompetenz – Medizin im Revier hautnah erleben

Tag der offenen Tür

im Evangelischen Klinikum Niederrhein am 24. Mai 2025

Wie fühlt es sich an, mit einem OP-Roboter zu operieren? Was verrät

ein Überraschungsei unter dem Röntgengerät? Und wie kommt eigentlich

der Rettungshubschrauber aufs Klinikdach?

Am Samstag, den

24. Mai 2025, öffnet das Evangelische Klinikum Niederrhein am

Fahrner Standort seine Türen für alle, die neugierig auf moderne

Medizin und engagierte Pflege sind. Von 12 bis 18 Uhr verwandeln

sich Klinik und Gelände in eine Erlebniswelt für Groß und Klein rund

um moderne Medizin, Pflege und Gesundheit.

Rund ein halbes

Jahr ist seit dem Umzug des Herzzentrums Duisburg auf das Gelände

des Evangelischen Krankenhauses Duisburg-Nord vergangen. Zeit genug,

um zusammenzuwachsen und dies nun gemeinsam mit der Bevölkerung zu

feiern. Der Tag der offenen Tür bietet dazu die ideale Gelegenheit,

um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Der Eintritt ist frei.

Erleben, entdecken, mitmachen

An zahlreichen Mitmachstationen

können die Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden:

Reanimation üben, OP-Roboter testen, Gummibärchen laparoskopieren

oder Überraschungseier röntgen. Für zusätzliches Staunen sorgen

begehbare Organmodelle und kleine „Operationen“ an Kokosnüssen. Dazu

vermitteln Expertinnen und Experten des Klinikverbundes in kompakten

Kurzvorträgen medizinisches Wissen aus erster Hand. Außerdem stehen

exklusive Führungen durch das neue Herzkatheterlabor auf dem

Programm.

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen

und Besucher auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes: Hier kann der

Rettungshubschrauber Christoph 9 aus nächster Nähe besichtigt

werden. Die Führungen zum Hubschrauberlandeplatz finden um 14.15

Uhr, 14.45 Uhr, 15.15 Uhr und 15.45 Uhr statt. Da die Teilnehmerzahl

begrenzt ist, wird um Anmeldung per E-Mail an

veranstaltungen@evkln.de bis zum 21. Mai 2025 gebeten. Bitte geben

Sie dabei Ihre Kontaktdaten und die gewünschte Uhrzeit an.

Kostenlose Gesundheitsangebote

Im Rahmen des Aktionstages bietet

das Klinikum kostenlose Checks für Blutdruck, Blutzucker und

Lungenfunktion an. Darüber hinaus stehen Pflegekräfte,

Selbsthilfegruppen, Krankenkassen und das Deutsche Rote Kreuz für

persönliche Gespräche und Beratungen zur Verfügung. Auch der Infobus

der Initiative „Herzenssache Lebenszeit“ wird vor Ort sein.

Karrierechancen im Gesundheitswesen

Wer sich für eine berufliche

Zukunft im Gesundheitswesen interessiert, kann sich am Tag der

offenen Tür direkt über Ausbildung, Quereinstieg oder Weiterbildung

im Klinikverbund informieren. Auch die Feuerwehr Duisburg ist mit

dabei und informiert über die Akademie für Notfallmedizin und

Rettungswesen und die Ausbildung zum Notfallsanitäter.

Spaß

und Genuss für Klein und Groß

Während die Großen entdecken und

ausprobieren, kommen auch die Kleinen auf ihre Kosten: Im

Teddybärkrankenhaus werden Kuscheltiere liebevoll „verarztet“.

Hüpfburg, Kinderschminken, Glücksrad und ein echtes

Feuerwehrfahrzeug laden zum Spielen und Staunen ein. EVA, das neue

Maskottchen des Klinikums, sorgt als knuffiger Fotopartner für gute

Laune. Foodtruck, Grillstation und Getränkestand bieten Stärkung für

zwischendurch. Und ein DJ sorgt den ganzen Tag über für entspannte

musikalische Begleitung.

Foto EVKLN.

Eckdaten der Veranstaltung:

Titel: Mit Herz und

Kompetenz – Medizin im Revier hautnah erleben. Tag der offenen Tür

im Evangelischen Klinikum Niederrhein

Datum: Samstag, 24. Mai

2025

Uhrzeit: 12.00 bis 18.00 Uhr

Adresse: Fahrner Straße 133,

47169 Duisburg

Eintritt ist frei.

Das komplette Programm gibt

es online auf https://www.evkln.de/aktionstag.html

VHS: Führung durch das Museum St. Laurentius in der

Eisenbahnsiedlung Friemersheim

Die Volkshochschule bietet am Dienstag, 13. Mai, um 16 Uhr im Museum

St. Laurentius auf der Martinistraße 7 in Friemersheim eine Führung

durch die Dauerausstellung und die Wechselausstellung an. Zu sehen

sind frühe bildnerische Werke des Mülheimer Künstlers Heinrich

Siepmann sowie die Werke von Sándor Szombati, der in seinen Objekten

Klang, Gravitation und Magnetismus zum künstlerischen Ausdruckmittel

machte.

Die Teilnahme an der Führung kostet zehn Euro. Eine

vorherige Anmeldung ist notwendig und kann über die Homepage der VHS

unter www.vhsduisburg.de oder in den Geschäftsstellen der VHS

telefonisch unter (0203) 283-8475 oder per E-Mail an

vhs-west@stadt-duisburg.de erfolgen.

Dr. Manfred Lütz referiert übers Glücklichsein

„Wie Sie unvermeidlich glücklich werden“ – darüber

spricht der Kölner Psychiater, Psychotherapeut, Theologe und

Bestsellerautor Dr. Manfred Lütz in Duisburg: Am Dienstag, 13. Mai,

wird er in der Kulturkirche Liebfrauen referieren. Seine Thesen hat

er in seinem Buch „Wie Sie unvermeidlich glücklich werden“ bereits

ausführlich verarbeitet.

(C) Manfred Lütz

Das Publikum erwartet ein amüsanter, aber

auch nachdenklicher und kabarettistischer Abend. Der Eintritt zu

dieser Veranstaltung der VHS in Zusammenarbeit mit dem

Seniorenbeirat der Stadt Duisburg ist frei, eine vorherige Anmeldung

ist erforderlich:

https://www.vhs-duisburg.de/kurssuche/kurs/Wie-Sie-unvermeidlichgluecklich-werden/251SZ1126

Wir wollen Frieden - Evangelische und katholische Frauen

laden zum 24. gemeinsamen Gottesdienst

Um „Wir wollen

Frieden!“ als Forderung und Thema, das Nachdenklichkeit hervorruft,

geht es im Frauengottesdienst am 2. Juni um 18 Uhr in der Duisburger

Salvatorkirche neben dem Rathaus. Und mit dieser besonderen Ausgabe

geht das erfolgreiche ökumenische Gottesdienstformat von Frauen für

Frauen aus Duisburg und Umgebung bereits ins 24. Jahr.

Ins

Leben gerufen hatten es Engagierte der Evangelischen Frauenhilfen

und der kfd-Gruppen in Duisburg. Jährlich feiern sie diesen

Gottesdienst, der von einem festen Team aus evangelischen und

katholischen Frauen in Duisburg vorbereitet wird und im Anschluss

immer gemütlich ausklingt.

Salvatorkirche (Foto: Rolf Schotsch)

NRW: Rund ein Fünftel weniger Todesfälle durch

Schlaganfall als vor zehn Jahren

Im Jahr 2023 gab es in

Nordrhein-Westfalen 3,8 % weniger Todesfälle durch einen

Schlaganfall und dessen Folgen als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zu

2013 lag der Rückgang sogar bei 17,9 %. Wie das Statistische

Landesamt anlässlich des Tages gegen den Schlaganfall am 10. Mai

2025 mitteilt, waren 9.958 Personen im Jahr 2023 an Schlaganfällen

oder deren Folgen gestorben.

Mit 55,5 % war etwas mehr als

die Hälfte der Gestorbenen Frauen (4.435 Männer und 5.523 Frauen).

Auch der Anteil der Sterbefälle durch einen Schlaganfall an allen

Gestorbenen hat sich in den vergangenen Jahren weiterhin verringert:

Im Jahr 2013 wurde in NRW noch bei 6,1 % der Todesfälle ein

Schlaganfall als Todesursache festgestellt; im Jahr 2023 lag dieser

Anteil wie auch schon im Jahr 2022 bei 4,4 %.

Zwei Drittel der an Schlaganfällen gestorbenen Menschen waren 80

Jahre oder älter Schlaganfälle mit Todesfolge traten in

Nordrhein-Westfalen auch im Jahr 2023 häufiger bei älteren als bei

jüngeren Menschen auf. Knapp zwei Drittel bzw. 65,7 % waren 80 Jahre

oder älter und nur 5,2 % waren noch keine 60 Jahre alt.

20,1 % der an Schlaganfall gestorbenen Männer waren unter 70 Jahre

alt, bei den Frauen betrug dieser Anteil 10,3 %. Das

durchschnittliche Sterbealter der an einem Schlaganfall Gestorbenen

lag im Jahr 2023 bei 81,5 Jahren (Männer: 78,9 Jahre, Frauen:

83,6 Jahre).

Niedrigste durch Schlaganfall bedingte

Sterberate verzeichnete die Stadt Köln Die kreisfreie Stadt Köln

verzeichnete 2023 die niedrigste Sterberate mit 41 Sterbefällen

durch Schlaganfall je 100.000 Einwohner. In Remscheid und Münster

hatte es 42 und 43 Sterbefälle durch Schlaganfall je 100.000

Einwohner gegeben.

Die höchste Rate wurde mit 74 Sterbefällen je 100.000 Einwohner

für den Kreis Herford ermittelt. Es folgten Mönchengladbach und

Krefeld mit 73 und 70 schlaganfallbedingten Sterbefällen je 100.000

Einwohner. Landesweit starben 55 Personen von jeweils 100.000

Einwohnern an einem Schlaganfall oder dessen Folgen.

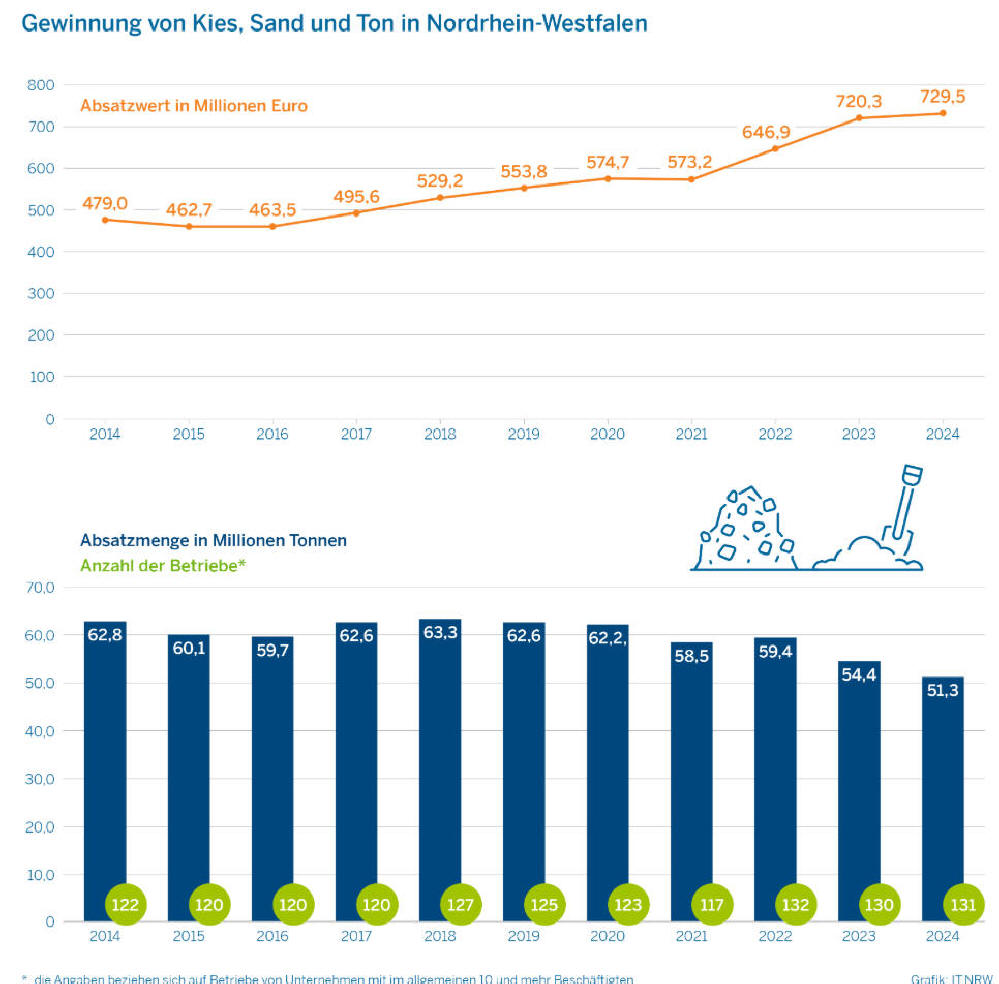

NRW-Industrie: Gewinnung von Kies,

Sand und Ton 2024 auf dem niedrigsten Stand seit 2014

*

Absatzmenge innerhalb eines Jahres um 5,7 % gesunken

* Nominaler

Absatzwert pro Tonne seit 2014 um mehr als 86 % gestiegen

*

Gewinnung im Regierungsbezirk Arnsberg am größten

In

Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2024 in 131 Betrieben des

Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von

Steinen und Erden 51,3 Millionen Tonnen Kies, Sand und Ton gewonnen

worden. Das waren 5,7 % bzw. 3,1 Millionen Tonnen weniger als im

Jahr 2023. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, war der

Absatzwert mit 729,5 Millionen Euro nominal um 9,2 Millionen Euro

(+1,3 %) höher als ein Jahr zuvor.

Niedrigster

Gewinnungsstand seit 2014

Die Gewinnung von Kies, Sand und Ton

war im letzten Jahr auf dem niedrigsten Stand seit dem Jahr 2014.

Wurden damals noch 62,8 Millionen Tonnen gewonnen, so sank die Menge

demgegenüber um 11,5 Millionen Tonnen bzw. 18,3 %, während der

Absatzwert nominal von 479,0 Millionen Euro um 250,5 Millionen Euro

bzw. 52,3 % stieg.

Durchschnittlicher Absatzwert seit 2014

um über 86 % gestiegen

Der durchschnittliche Absatzwert je Tonne

erhöhte sich nominal von 13,24 Euro im Jahr 2023 um 7,4 % auf

14,22 Euro im Jahr 2024. Seit 2014 stieg der Absatzwert pro Tonne

Kies, Sand und Ton um 86,3 % (damals: 7,63 Euro).

Überwiegend Rückgänge bei allen gewonnenen Erzeugnissen

Im Jahr

2024 wurden in Nordrhein-Westfalen u. a. in 57 Betrieben

12,0 Millionen Tonnen (−11,4 % gegenüber 2023) Bau- und andere

natürliche Sande (ohne metallhaltige Sande) im Wert von

109,1 Millionen Euro (−7,3 %) gewonnen. Ebenfalls 57 Betriebe

gewannen 8,7 Millionen Tonnen (−2,7 %) Bau- und anderen Kies mit

einem Absatzwert von 117,9 Millionen Euro (+2,3 %).

Des

Weiteren wurden für den Beton-, Wege- oder Bahnbau in 14 Betrieben

6,9 Millionen Tonnen (−0,5 %) gebrochener Kalkstein und Dolomit im

Wert von 85,8 Millionen Euro (+9,0 %) und in 17 Betrieben

7,0 Millionen Tonnen (−6,4 %) Brechsande und Körnungen mit einem

Absatzwert von 137,3 Millionen Euro (+4,7 %) hergestellt.

25

Betriebe produzierten 5,1 Millionen Tonnen (−5,5 %) Körnungen und

Splitt von Natursteinen (ohne Marmor) im Wert von 66,3 Millionen

Euro (+0,3 %). NRW-Betriebe erzeugten über 22 % des gesamtdeutschen

Absatzwertes an Kies, Sand, Ton und Kaolin Beinahe ein Drittel

(29,6 %) der nordrhein-westfälischen Gewinnung von Kies, Sand und

Ton erfolgte 2024 von Betrieben im Regierungsbezirk Arnsberg,

gefolgt von Betrieben in den Regierungsbezirken Düsseldorf (28,7 %),

Köln (25,2 %), Münster (9,8 %) und Detmold mit 6,7 %.

Bundesweit wurden im Jahr 2024 Kies, Sand, Ton und Kaolin im Wert

von 3,3 Milliarden Euro gewonnen. Das waren 1,6 % mehr als 2023. Der

Anteil nordrhein-westfälischer Betriebe am gesamtdeutschen

Absatzwert war mit 22,3 % nahezu unverändert (2023: 22,4 %).