|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 22. Kalenderwoche:

31. Mai

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Montag, 2. Juni 2025

USA-Reise des Bundeskanzlers

Bundeskanzler

Friedrich Merz reist in die USA. Er trifft dort am Donnerstag, den

5. Juni 2025 den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump,

im Weißen Haus zu einem Gespräch.

Es ist der Antrittsbesuch des

Bundeskanzlers und das erste persönliche Treffen der beiden

Staatsmänner. Daher werden unter anderem die Beziehungen der beiden

Länder und internationale Themen wie der russische Angriffskrieg

gegen die Ukraine, die Lage im Nahen Osten und die Handelspolitik im

Mittelpunkt des Gesprächs stehen.

„Aktionslabor“ gegen Fake News auf Tour in

Nordrhein-Westfalen

ZEIT STIFTUNG BUCERIUS,

Brost-Stiftung und Bibliotheken fördern digitale

Nachrichtenkompetenz für Erwachsene quasi „nebenbei“

Eine Art

Bällebad für Erwachsene: Interaktives Labor mit VR-Brille, Games und

Bonbons tourt durchs Ruhrgebiet in Duisburg, Gladbeck, Bottrop,

Dortmund und Essen; Stationen auch in Düsseldorf und Köln.

Viele Menschen fühlen sich im digitalen Raum und von der

Informationsflut überfordert. Gerade in Zeiten, in denen

Desinformation, Fake News und KI-generierte Bilder unser

Einschätzungsvermögen herausfordern, ist digitale Medien- und

Nachrichtenkompetenz besonders wichtig. Dies gilt umso mehr, um

informiert verantwortungsvolle Entscheidungen etwa bei Wahlen

treffen zu können.

Genau hier setzt das interaktive

„Aktionslabor“ der ZEIT STIFTUNG BUCERIUS an, das Besuchenden mit

VR-Station und digitalen Spielen einen völlig neuen Zugang zu

Nachrichten- und Informationsfragen bietet. Das Labor macht aus

Nachrichten-Theorie „Praxis zum Anfassen“ und steht niedrigschwellig

und unterhaltsam genau da zum aktiven Austesten, Informieren und

praktischen Erfahren zur Verfügung, wo sich Bürger:innen im

öffentlichen Raum aufhalten.

Hier sind unter anderem die

Bibliotheken/ Büchereien ein zentraler Ort. Dort können mit dem

multimedialen Konzept alle Interessierten quasi „nebenbei“ ihr

Nachrichten-Wissen und ihre digitalen Fähigkeiten testen und

spielerisch stärken. Kostenlos. Vorkenntnisse sind nicht

erforderlich. Und was „Süßes“ ist auch dabei…

Gefördert durch

die Essener Brost-Stiftung tourt das Aktionslabor derzeit durch

Nordrhein-Westfalen. Den Schwerpunkt bilden Stationen im Ruhrgebiet,

aber auch im Rheinland gastieren die mobilen Labor-Module: Nach dem

Start in Bochum (Langendreer, Gerthe und Zentralbibliothek),

Hattingen und Düsseldorf ist das Aktionslabor aktuell in Duisburg

(Zentralbibliothek Duisburg). Anschließend geht es weiter nach

Gladbeck, Bottrop, Mülheim an der Ruhr,Dortmund und Essen. Weitere

Stationen sind parallel in Köln geplant.

Stationen des

Aktionslabors u.a.:

aktuell – 18. Juni 2025: Zentralbibliothek

Duisburg

Adresse: Stadtfenster Steinsche Gasse 26, 47051 Duisburg

ZEIT STIFTUNG BUCERIUS

Die gemeinnützige ZEIT STIFTUNG

BUCERIUS mit Sitz in Hamburg ist Förderin einer offenen, aktiven

Zivilgesellschaft und schaut dort hin, wo es Spannungen oder

Umbrüche gibt. Ob in Wissenschaft, Kultur, Bildung, Politik,

Gesellschaft oder Medien – in über 400 Förderprojekten und eigenen

Initiativen verteidigt die Stiftung seit 1971 Freiheiten, schafft

Freiräume und gibt Orientierung, wo sie gebraucht wird.

So

befähigt sie Menschen, Mitstreitende für eine offene Gesellschaft zu

werden, ganz im Sinne des Stifterehepaares Gerd und Ebelin Bucerius.

Die Stärkung von Nachrichtenkompetenz und damit von aktiver Teilhabe

an Demokratie steht im Fokus der Förderarbeit – damals wie aktuell.

Brost-Stiftung

Die Brost-Stiftung mit Sitz in Essen wurde

2011 in Erfüllung des testamentarischen Willens von Anneliese Brost

gegründet. Für ihr soziales Engagement wurde sie noch zu Lebzeiten

mehrfach ausgezeichnet. Nach ihrem Willen fördert die Brost-Stiftung

heute Projekte mit Schwerpunkt in den Bereichen Kunst und Kultur,

Jugend- und Altenhilfe, Volks- und Berufsbildung, öffentliches

Gesundheitswesen und öffentliche Gesundheitspflege, Wohlfahrtspflege

sowie mildtätige Zwecke.

Der Fokus liegt dabei auf dem

Ruhrgebiet, der Heimat von Anneliese Brost, dessen Identität

gestärkt werden soll. Ziel der Stiftung ist, durch Kooperation das

Miteinander und die anpackende Selbsthilfe im Ruhrgebiet zu

unterstützen. Durch die Förderung wissensbasierter,

konzeptionsstarker und zukunftsweisender Projekte, soll eine Wirkung

über das Ruhrgebiet hinaus erzielt werden.

Freie

Berufe: Ausbildungszahlen gestiegen

ie Freien Berufe

verzeichnen einen Anstieg bei den neu abgeschlossenen

Ausbildungsverträgen. Besonders gefragt sind medizinische und

zahnmedizinische Ausbildungsberufe sowie die Ausbildung zum/zur

Steuerfachangestellten. BFB-Präsident Dr. Stephan Hofmeister sagt:

"Die jungen Leute wissen ganz genau: Wenn ich eine Ausbildung bei

den Freien Berufen beginne, mache ich unsere Gesellschaft

widerstandsfähiger." Dennoch bleibt die Fachkräftelücke mit 211.000

fehlenden Personen erheblich.

im April berichteten

zahlreiche Medien über einen Rückgang der neu abgeschlossenen

Ausbildungsverträge. Neue Zahlen zeigen, dass es in den Freien

Berufen, also u.a. bei Ärzten, Anwältinnen, Steuerberatern,

Zahnärztinnen und weiteren gemeinwohlorientierten Berufsgruppen,

einen gegenläufigen Trend gibt. Gute Nachrichten also für den

Wirtschaftsstandort Deutschland und den freiberuflichen Sektor, der

inzwischen mehr als sechs Millionen Beschäftigte in umfasst.

Die Freien Berufe sind der drittgrößte Ausbildungssektor.

Weiter

unten senden wir Ihnen eine einordnende Mitteilung dazu mit den

neuesten Zahlen. Das Portal MediaPioneer berichtete heute bereits

darüber.

Vor 10 Jahren in der BZ: Kita-Streik: OB

Sören Link will finanzielle Entlastung der Eltern -

'Eine Frage der Gerechtigkeit'

Angesichts des

anhaltenden Streiks im Erziehungswesen und der damit einhergehenden

Belastung für die Eltern setzt sich Oberbürgermeister Sören Link für

die finanzielle Entlastung der Eltern ein. In einem ersten Schritt

werden die Eltern nun das Essensgeld zurück bekommen.

OB

Sören Link: „Die Belastungen für die Eltern sind doch eh schon

enorm. Viele müssen für ihre Kinder nach alternativen

Unterbringungen suchen, fahren dafür weite Strecken und nehmen unter

Umständen auch Geld für alternative Betreuung in die Hand. Deshalb

wird die Stadt Duisburg die Beiträge für das Essensgeld zurück

erstatten. Bei der Erstattung der Kitagebühren sind uns dagegen im

Moment leider die Hände gebunden.

Da wir noch keinen

genehmigten Haushalt haben, wird die Kommunalaufsicht diese

freiwillige Leistung nicht zulassen. Ich werde mich aber auch hier

dafür einsetzen, dass die Eltern ihre Kitagebühren zurückbekommen –

auch wenn es dafür keinen Rechtsanspruch gibt: für mich ist das

einfach eine Frage der Gerechtigkeit.“ Die Rückerstattung des

Essensgeldes soll unbürokratisch vonstatten gehen: "Wir zahlen auch

ohne Antrag zurück. Es gilt die einfache Gleichung: Wo nichts

gegessen wird, muss auch nichts gezahlt werden."

Tipps für den Alltag - Mieter dürfen

Balkonkraftwerke installieren

Balkonkraftwerk: Mit Sonnenlicht

Portemonnaie entlasten

Balkonkraftwerke sind in Hausrat-

und Wohngebäudeversicherung eingeschlossen

In Zeiten steigender

Energiepreise und wachsendem Umweltbewusstsein suchen immer mehr

Menschen nach Möglichkeiten, ihren Strombedarf nachhaltig und

kostengünstig zu decken. Eine attraktive Lösung sind

Balkonkraftwerke, kleine Photovoltaikanlagen.

Lange Zeit

hatten Mieter keine Möglichkeit, ihre Energiekosten durch den Einbau

von Photovoltaik selbst zu reduzieren. Der Vermieter bestimmte, ob

eine Photovoltaikanlage auf das Dach kam. Seit es Balkonkraftwerke

gibt, sieht das anders aus. Mieter können sie jederzeit auf ihrem

Balkon oder ihrer Terrasse aufstellen. Die Erlaubnis ihres

Vermieters benötigen sie nicht. Nur bei Anlagen an der

Balkonaußenseite oder der Fassade befestigt werden, kann der

Vermieter mitreden.

Doch auf dem Balkon sind die Module Naturgewalten wie Sturm, Hagel

und Blitzschlag ausgesetzt. Lassen sich solche Schäden versichern?

Wie die HUK-COBURG sagt, werden diese Risiken in der

Hausratversicherung mit abgedeckt. Auch im Winter bei Eis und Schnee

können Balkonkraftwerke bedenkenlos draußen bleiben. Manche

Hausratversicherungen leisten auch, wenn das Balkonkraftwerk

gestohlen wird.

Eine andere Konstellation: Die

Minisolaranlage brennt wegen eines technischen Defekts und schädigt

einen Dritten. Solche Schäden reguliert normalerweise die

Privathaftpflichtversicherung, vorausgesetzt, dass die Anlage zu

einer selbst bewohnten Immobilie gehört. Dazu gehören nicht nur

Eigentumshäuser und -wohnungen, sondern auch Mietimmobilien. Art und

Umfang des Versicherungsschutzes können variieren: Ein persönliches

Gespräch mit dem eigenen Versicherer sorgt für Klarheit.

Doch

Balkonkraftwerke – an Außenwänden oder auf Garagendächern – sind

auch für viele Immobilienbesitzer inzwischen eine Option. Hängen sie

fest an der Außenwand, sind sie in der Wohngebäudeversicherung

mitversichert. Ausschlaggebend für den Umfang des

Versicherungsschutzes ist, welche Gefahren in der eigenen Police

versichert wurden. Am besten bespricht man auch diese Frage mit

seinem Versicherer.

Adobe InDesign: Bildungsurlaub an der Volkshochschule

Die VHS bietet einen viertägigen Kurs mit 32

Unterrichtsstunden für die Software Adobe InDesign an. Das Seminar

findet von Montag, 2. Juni, bis Donnerstag, 5. Juni, jeweils von 9

bis 16 Uhr in der VHS Duisburg-Nord, Parallelstraße 7, in Hamborn

statt. Interessierte können die Techniken zur Gestaltung von

Broschüren, Prospekten, Flyern, Plakaten oder Anzeigen vom Aufbau

einzelner Seiten bis hin zu umfangreichen Dokumenten für den Druck

oder das E-Publishing erlernen.

Sichere Windows-Kenntnisse

sind notwendig. Der Intensivkurs ist als Bildungsurlaub nach dem

ArbeitnehmerWeiterbildungsgesetz von Nordrhein-Westfalen anerkannt.

Zielgruppe sind auch Selbstständige, die eigene Werbemittel

herstellen möchten. Alle anderen Interessierten sind ebenfalls

willkommen.

Der Kurs kostet 184 Euro, Ermäßigungen sind

unter bestimmten Umständen möglich. Eine vorherige Anmeldung ist

erforderlich, die über die Homepage der VHS www.vhs-duisburg.de

erfolgen kann. Weitere Informationen gibt es bei Eva Fastabend

telefonisch unter 0203 283-4326 oder per E-Mail an

e.fastabend@stadt-duisburg.de.

TÜV-Verband Presseinfo: Sommerrodelbahnen: Fahrspaß

mit Risiken

Hohe Sicherheitsstandards und regelmäßige

Prüfungen gewährleisten hohes Schutzniveau. Eigenverantwortung der

Fahrgäste notwendig. TÜV-Verband warnt vor Unfällen durch

Leichtsinn. Was Insassen vor und während der Fahrt beachten sollten.

Sie heißen Alpine Coaster, Mountain Coaster, Trapper Slider oder

Bocksbergbob: Sommerrodelbahnen gelten als familienfreundlicher

Freizeitspaß mit Adrenalinkick. Doch auf den Bahnen kommt es immer

wieder zu Unfällen mit zum Teil schweren Verletzungen. In der Regel

sind technische Mängel selten die Ursache, sondern Fehlverhalten der

Nutzer:innen. Vor allem Auffahrunfälle sind ein Risiko.

„Fahrten in einer Sommerrodelbahn wirken harmlos, sind aber durchaus

anspruchsvoll“, sagt André Siegl, Experte für Anlagensicherheit beim

TÜV-Verband. „Häufig unterschätzen Fahrgäste die Dynamik, die ohne

Motor entstehen kann. Vermeintliche Kleinigkeiten wie zu dichtes

Auffahren, falsches Bremsen oder zu schnelle Kurvenfahrten können

auf der Strecke fatale Folgen haben.“

Zusätzlich wirken

Regen oder Nässe sich negativ auf Fahr- und Bremsverhalten aus. Je

nach Wetterlage müssen die Bahnbetreibenden die Anlage schließen,

bis sie soweit getrocknet ist, dass ein sicherer Betrieb möglich

ist. Der TÜV-Verband erklärt, woran Fahrgäste sichere Anlagen

erkennen und worauf es bei der Nutzung ankommt.

Unterschiedliche Systeme: Hohe Geschwindigkeiten auf

Schienenrodelbahnen

Bei Sommerrodelbahnen unterscheidet man zwei

Bauarten: Rinnen- oder Wannenrodelbahn und Schienenrodelbahn.

Rinnen- oder Wannenrodelbahnen bestehen aus offenen oder halboffenen

Wannen – meist aus Edelstahl, seltener aus Faserbeton oder

Kunststoff. Die Schlitten werden nicht geführt, sondern gleiten frei

in der Rinne. Das vermittelt ein intensives Fahrgefühl, birgt aber

auch Risiken.

„Bei zu hoher Geschwindigkeit besteht die

Gefahr, dass die Schlitten ins Schlingern geraten oder in Kurven

sogar aus der Bahn fliegen, selbst wenn die Kurven als Steilkurven

ausgeführt sind um den Schlitten in der Bahn zu halten“, sagt Siegl.

Gebremst wird per Handhebel: Wird der Hebel angezogen, drückt eine

Bremsklappe auf die Bahn – je nach Feingefühl genau richtig, zu

sanft oder zu heftig. „Wer abrupt abbremst oder gar mitten in der

Kurve bremst, riskiert Kontrollverlust oder einen Stillstand in der

Bahn“, erläutert Siegl. „Auffahrunfälle sind ein häufiges Problem,

da nachfolgende Fahrer nicht rechtzeitig reagieren können.“

Schienenrodelbahnen sind technisch anspruchsvoller. Die Schlitten

laufen fest auf einem zwangsgeführten Schienensystem. Ein

Herausschleudern oder Umkippen ist praktisch ausgeschlossen, sofern

die Insassen richtig angeschnallt sind. Die Schienen erlauben eine

dynamische Fahrweise mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 40 km/h.

Die Schattenseite: Auch hier sind Auffahrunfälle möglich,

zum Beispiel, wenn Fahrgäste unvermittelt bremsen oder den

Sicherheitsabstand nicht einhalten. Moderne Bahnen verfügen über

automatische Bremssysteme oder Überwachungseinrichtungen, um solche

Kollisionen zu verhindern. An den meisten Fahrstrecken sind gut

sichtbare Hinweisschilder, wie z. B. „Langsam Fahren“ oder „Bremsen“

angebracht, doch ein sicheres Verhalten der Nutzer:innen ist dadurch

nicht garantiert.

Sicherheitsstandards und unabhängige

Prüfungen

In Deutschland unterliegen Sommerrodelbahnen hohen

sicherheitstechnischen Anforderungen. Grundlage dafür ist seit 2018

die internationale Norm DIN ISO 19202. Sie regelt detailliert

Planung, Bau, Betrieb und Prüfung – jeweils angepasst an den

jeweiligen Bahntyp. Bevor eine Bahn erstmals in Betrieb gehen darf,

ist eine sicherheitstechnische Erstprüfung durch eine unabhängige

Prüfstelle, etwa ein TÜV-Unternehmen, gesetzlich vorgeschrieben.

Danach folgen jährlich wiederkehrende Prüfungen, meist vor

Saisoneröffnung.

Die Ergebnisse werden den zuständigen

Bauaufsichts- und Genehmigungsbehörden vorgelegt. Auf ihre

Funktionalität geprüft werden unter anderem Schlitten, Bremssysteme,

Rückhalteeinrichtungen (Sicherheitsbügel und Gurte),

Not-Stopp-Vorrichtungen, Lichtschranken und Rettungswege. Die

Betreibenden sind verantwortlich für die Beauftragung der Prüfungen

und den sicheren Betrieb der Anlagen.

„Ein Blick auf die

Prüfplakette am Einstieg zeigt, ob die Bahn regelmäßig kontrolliert

wurde“, sagt Siegl. „Doch Sicherheit liegt nicht nur in der Technik,

sondern auch in der Verantwortung jedes Einzelnen. Sommerrodelbahnen

erfordern Aufmerksamkeit, Rücksicht und Disziplin – nur so wird aus

einem Abenteuer ein sicheres Erlebnis.“

Was Fahrgäste

beachten sollten

So verlockend es auch ist, sich einfach

reinzusetzen und loszudüsen – ein Blick auf Regeln und Technik kann

den Unterschied zwischen einem unbeschwerten Abenteuer und einem

missglückten Ausflug ausmachen. Damit die Fahrt mit der

Sommerrodelbahn ein sicherer Nervenkitzel bleibt, empfiehlt der

TÜV-Verband folgende Sicherheitsmaßnahmen:

Hinweisschilder

ernst nehmen und Regeln befolgen: Vor jeder Fahrt sollten Fahrgäste

die Betriebsvorschriften und Sicherheitshinweise an der Anlage

aufmerksam lesen. Besonders wichtig sind Hinweise zur richtigen

Körperhaltung, zum Bremsverhalten und zur Nutzung von

Sicherungssystemen – diese variieren je nach Bauart der jeweiligen

Bahn.

Abstand halten – besonders auf Schienenanlagen: Auf

Schienenrodelbahnen gilt ein fester Sicherheitsabstand von

mindestens 25 Metern. Wenn der vordere Schlitten plötzlich stoppt,

erhöht sich das Auffahrunfallrisiko bei zu geringem Abstand.

Geschwindigkeit kontrollieren – vor allem in Rinnen- oder

Wannenbahnen: In Rinnen- oder Wannenrodelbahnen müssen die Fahrgäste

ihre Geschwindigkeit selbst steuern, da die Schlitten meist keine

automatische Begrenzung haben. Daher müssen Fahrende besonders in

Kurven und bei starkem Gefälle auf ihr Bremsverhalten achten.

Richtig sitzen und sichern: Bei Schienenrodelbahnen sind oft

Anschnallgurte vorgeschrieben, Rinnen- oder Wannenanlagen sind meist

mit Haltebügeln, manchmal zusätzlich noch mit Gurten ausgerüstet. In

beiden Fällen gilt: Rückhaltesysteme nutzen, ruhig sitzen bleiben,

Füße nicht aus dem Schlitten strecken und keinesfalls während der

Fahrt filmen.

Kinder altersgerecht begleiten: Achten Sie auf

die Alters- und Größenbeschränkungen der jeweiligen Bahn. Viele

Anlagen erlauben es Kindern bis sieben Jahren, nur in Begleitung

eines Erwachsenen zu fahren. Ab acht Jahren dürfen Kinder in der

Regel alleine fahren – aber nur, wenn sie zuvor gut eingewiesen

wurden, insbesondere zum richtigen Bremsen und Verhalten bei

Störungen.

Alkohol- und Drogenkonsum verboten: Alkohol- und

Drogen sowie in einigen Fällen auch Medikamente können geistige und

körperliche Koordination, Reaktionsfähigkeit und Urteilsvermögen der

Nutzer:innen beeinträchtigen. Um die eigene Sicherheit und die der

anderen Nutzer:innen nicht zu gefährden, gilt grundsätzlich ein

Verbot.

Ausstellung Stephan Runge "Wikinger im Weltraum“ in Duisburg-Ruhrort

Vernissage Samstag, 07.06.2025 um 18 Uhr

Der

renommierte und international bekannte Künstler Stephan Runge kehrt

in Ruhrort ein. Als Meisterschüler von Joseph Beuys hat er bereits

bei der documenta IX in Kassel und im Deutschen Pavillon bei der

Biennale di Venezia ausgestellt. Darüber hinaus ist er inzahlreichen

Museen und Sammlungen weltweit vertreten.

Er hat jahrelang

in Japan gearbeitet und sein umfangreiches sowie diverses Werk deckt

Malerei, Skulptur, Fotografie und Film ab, aber auch elektronische

Musik. Seine aktuellen Arbeiten aus dem Zyklus „Morphisches Feld“

sind im Zusammenhang mit seiner Performance bei der Eröffnung der

Goya-/Polke-Ausstellung im Museo del Prado in Madrid entstanden und

werden nun erstmals ausgestellt.

Ergänzt werden Runges Arbeiten durch ein textiles Werk der

polnischen Künstlerin Agnieszka Dutkiewicz, die sich mit Bildnissen

von Frauen auseinander setzt. Des Weiteren wird eine Zeichnung von

Miriam Tinguely zu sehen sein.

Die Vernissage findet am

Samstag, den 07.06.2025 um 18 Uhr in der Galerie ruhrKUNSTort,

Fabrikstr. 23 in 47119 Duisburg statt. Alle Interessierten sind

hierzu herzlich eingeladen. Anschließend besteht die Gelegenheit die

Ausstellung bis 06.07.2025 zu den regulären Öffnungszeiten des

ruhrKUNSTortes zu besuchen (Freitag 16-18 Uhr, Sonntag 15 bis 18

Uhr).

Wir wollen Frieden - Evangelische und

katholische Frauen laden zum 24. gemeinsamen Gottesdienst

Um „Wir wollen Frieden!“ als Forderung und Thema, das

Nachdenklichkeit hervorruft, geht es im Frauengottesdienst am 2.

Juni um 18 Uhr in der Duisburger Salvatorkirche neben dem Rathaus.

Und mit dieser besonderen Ausgabe geht das erfolgreiche ökumenische

Gottesdienstformat von Frauen für Frauen aus Duisburg und Umgebung

bereits ins 24. Jahr.

Ins Leben gerufen hatten es Engagierte

der Evangelischen Frauenhilfen und der kfd-Gruppen in Duisburg.

Jährlich feiern sie diesen Gottesdienst, der von einem festen Team

aus evangelischen und katholischen Frauen in Duisburg vorbereitet

wird und im Anschluss immer gemütlich ausklingt.

Salvatorkirche (Foto: Rolf Schotsch)

Arbeitszeit: Regierungspläne würden Arbeitstage von über 12 Stunden

erlauben – negative Folgen für Gesundheit und Vereinbarkeit

Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine Debatte über die Arbeitszeit

in Deutschland angestoßen. Die Menschen müssten „wieder mehr und vor

allem effizienter arbeiten". Im Koalitionsvertrag kündigt die neue

Bundesregierung an, die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt

einer täglichen Höchstarbeitszeit zu schaffen. Das zielt in erster

Linie auf eine weitere Lockerung des Arbeitszeitgesetzes zur

Ausweitung der täglichen Höchstarbeitszeit ab.

Dabei erlaubt

bereits das geltende Gesetz längst eine tägliche Arbeitszeit von bis

zu 10 Stunden. Das Vorhaben der Bundesregierung würde tägliche

Höchstarbeitszeiten von über 12 Stunden erlauben, zeigt eine neue

Kurzstudie des Hugo Sinzheimer Instituts für Arbeitsrecht (HSI) der

Hans-Böckler-Stiftung.*

Die von der Bundesregierung

angeführten Ziele – wirtschaftliche Impulse, Interessen von

Beschäftigten an Flexibilität und Erhalt des Arbeitsvolumens trotz

demografischen Wandels – lassen sich durch weiter deregulierte

Arbeitszeiten nicht erreichen, warnen die HSI-Fachleute Dr. Amélie

Sutterer-Kipping und Dr. Laurens Brandt. Denn erstens könne eine

weitgehende Lockerung der täglichen Arbeitszeit bestehende

gesundheitliche Probleme in der Erwerbsbevölkerung verschärfen, was

das Arbeitspotenzial schwächt statt stärkt. Zweitens würde sich die

Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter verschlechtern, was

insbesondere die Teilnahme von Frauen am Erwerbsleben einschränkt.

„Eine Arbeitszeitderegulierung, die Erkenntnisse von

Arbeitsmedizin und Arbeitsforschung ausblendet und an der sozialen

Realität vorbeigeht, dürfte wirtschaftlich sogar kontraproduktiv

wirken. Denn sie würde gerade jene Entwicklungen bremsen, die in den

vergangenen Jahren wesentlich zu Rekordwerten bei Erwerbstätigkeit

und Arbeitsvolumen beigetragen haben und gleichzeitig Probleme bei

Gesundheit und Demografie verschärfen“, sagt Expertin

Sutterer-Kipping.

Arbeitsvolumen auf Rekordniveau

Um sich

ein vollständiges Bild über die Entwicklung der Arbeitszeit in

Deutschland zu machen, müssen neben der durchschnittlichen

Jahresarbeitszeit auch die Entwicklung der Erwerbstätigkeit und das

Arbeitszeitvolumen betrachtet werden. Die HSI-Forschenden tun das

mit aktuellen Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und

Berufsforschung (IAB).

Die Zahlen der abhängig Beschäftigten

bzw. der Erwerbstätigen erreichten nach dem IAB im Jahr 2023 mit

einem Jahresdurchschnitt von 42,2 bzw. 46,0 Millionen Personen

Höchststände. Auch das Gesamtarbeitszeitvolumen verzeichnete

Rekordwerte. Insgesamt haben abhängig Beschäftigte in Deutschland

2023 rund 54,59 Milliarden Stunden geleistet, während es 1991 noch

52,20 Milliarden Stunden waren. Inklusive des Arbeitszeitvolumens

der Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen stieg das

Arbeitszeitvolumen der Erwerbstätigen 2023 sogar auf 61,44

Milliarden Stunden.

Im Jahr 2024 blieben beide Größen sehr

nahe an diesen Rekordwerten: Die Zahl der Erwerbstätigen stieg noch

einmal minimal an, das Arbeitsvolumen der Erwerbstätigen ging

geringfügig um 0,1 Prozent auf 61,37 Milliarden Stunden zurück. Die

gestiegene Erwerbstätigenzahl und das gestiegene Arbeitszeitvolumen

sind wesentlich darauf zurückzuführen, dass heute mehr Frauen einer

Erwerbstätigkeit nachgehen. So ist die Erwerbsquote von Frauen

zwischen 1991 und 2022 um 16 Prozentpunkte auf 73 Prozent gestiegen.

„Die Entwicklung der Arbeitszeit zeigt, dass wir uns zunehmend

weg vom traditionellen Alleinverdienermodell zu einem

Zweiverdienerhaushalt hinbewegen“, analysieren Sutterer-Kipping und

Brandt. Dementsprechend steigt das Gesamtarbeitszeitvolumen

insgesamt, während die durchschnittlichen Jahresarbeitszeiten

gesunken sind. Die durchschnittlich geleistete Arbeitszeit der

Beschäftigten lag laut IAB 1991 noch bei rund 1.478 Stunden und im

Jahr 2023 bei 1.295 Stunden.

Der Rückgang ist stark auf die

kontinuierlich gestiegenen Teilzeitquoten zurückzuführen. Knapp ein

Drittel der Beschäftigten arbeitete 2023 in Teilzeit, unter den

erwerbstätigen Frauen sogar fast jede zweite, und das nicht immer

freiwillig. Gerade bei Müttern schränken unbezahlte Sorgearbeit und

unzureichende Betreuungsmöglichkeiten die Kapazitäten für den

Erwerbsjob ein. Rechnerisch senkt das die durchschnittliche

Jahresarbeitszeit pro Kopf, was zu einer im europäischen Vergleich

relativ geringen durchschnittlichen Arbeitszeit aller Beschäftigten

von 34,7 Stunden pro Woche führt. An diesen Zusammenhängen würde

eine Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes nichts verbessern, im

Gegenteil.

Geltendes Recht sorgt für erhebliche Flexibilität

Den Arbeitgebern ermöglicht hingegen schon die geltende Rechtslage

eine erhebliche Flexibilität, betonen die HSI-Expert*innen. Der

Acht-Stunden-Tag ist zwar seit 1918 eine Konstante im

Arbeitszeitrecht, gleichwohl ist ohne weitere Voraussetzung eine

deutliche Verlängerung möglich. So kann die Arbeitszeit ohne

Rechtfertigung auf bis zu zehn Stunden täglich ausgeweitet werden,

wenn innerhalb von sechs Monaten ein Ausgleich erfolgt, also die

durchschnittliche Arbeitszeit von acht Stunden werktäglich nicht

überschritten wird.

Darüber hinaus lässt das geltende

Arbeitszeitgesetz zahlreiche branchen- bzw. tätigkeitsbezogene

Abweichungen und Ausnahmen durch Tarifvertrag, aufgrund eines

Tarifvertrages in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung oder durch

behördliche Erlaubnis zu, wobei im Regelfall ein entsprechender

Zeitausgleich gewährleistet sein muss. Das erklärt, warum z.B. in

Krankenhäusern längere Arbeitszeiten als acht bzw. zehn Stunden

möglich sind.

Überlange Arbeitszeiten gefährden die

Gesundheit

Trotz aller bereits bestehender

Flexibilisierungsmöglichkeiten: Dass der Erwerbs-Arbeitstag im

Prinzip nach acht Stunden enden soll, ist kein Zufall, sondern

Ergebnis wissenschaftlicher Erkenntnisse zum Gesundheitsschutz. Die

Einführung einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit würde aber faktisch

nach Abzug der Mindestruhezeit von 11 Stunden und der entsprechenden

Ruhepause von 45 Minuten eine tägliche Höchstarbeitszeit von 12

Stunden und 15 Minuten ermöglichen. Eine Begrenzung der täglichen

Arbeitszeit fände dann nur durch die Mindestruhezeiten und

Ruhepausen statt.

Arbeitsmedizinisch ist längst erwiesen,

dass Arbeitszeiten von mehr als acht Stunden die Gesundheit

gefährden. Langfristig kommt es häufiger zu stressbedingten

Erkrankungen, sowohl zu psychischen Leiden wie vermehrtes Auftreten

von Burnout-Symptomatik, physischen und psychischen

Erschöpfungszuständen, als auch zu körperlichen Erkrankungen, etwa

Schlaganfälle, Diabetes und erhöhtes Krebsrisiko. Psychische

Erkrankungen sind immer häufiger der Grund für Fehlzeiten und

vorzeitiges Ausscheiden aus dem Arbeitsleben.

Die

Krankheitsdauer bei psychischen Erkrankungen lag nach Daten der DAK

2023 bei durchschnittlich 33 Tagen. „Neben den fatalen Folgen für

Arbeitnehmende stellt dies langfristig auch das Gesundheitssystem

und Arbeitgebende vor enorme Herausforderungen“, betonen

Sutterer-Kipping und Brandt.

Neben höheren Krankheitsrisiken

zeigen arbeitsmedizinische Erkenntnisse auch negative Zusammenhänge

zwischen langen werktäglichen Arbeitszeiten und dem Unfallgeschehen

am Arbeitsplatz. Das Unfallrisiko steigt ab der 8. Arbeitsstunde

exponentiell an, sodass Arbeitszeiten über 10 Stunden täglich als

hoch riskant eingestuft werden. Nach einer Arbeitszeit von 12

Stunden ist die Unfallrate bei der Arbeit oder bei der

anschließenden Fahrt nach Hause im Vergleich zu 8 Stunden um das

Zweifache erhöht. Dieses Risiko betrifft nicht nur die

Arbeitnehmer*innen selbst, sondern auch Dritte, wie beispielsweise

Patient*innen bei medizinischen Tätigkeiten oder

Verkehrsteilnehmende.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

leidet

Weiteres gravierendes Problem: Durch die Einführung einer

wöchentlichen Höchstarbeitszeit werden Betreuungskonflikte nicht

gelöst, sondern verschärft, so die Forschenden. „Die

Vorhersehbarkeit und Planbarkeit von Arbeitszeiten stellen wichtige

Schlüsselfaktoren für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie dar.

Es droht der Effekt einer weiteren Verringerung der Erwerbsarbeit

gerade bei Frauen.“

Das schwächt nicht nur das aktuelle

Arbeitsangebot. Langfristig verhindert die ungleiche Teilhabe am

Arbeitsmarkt die eigenständige Existenzsicherung im Lebenslauf,

schmälert nachweislich Aufstiegs- und Weiterbildungschancen und

erhöht das Risiko für Altersarmut.

Was Arbeitnehmer*innen

hingegen wirklich helfen würde, Erwerbsarbeit und Sorgearbeit unter

einen Hut zu bringen, sei mehr Arbeitszeitsouveränität, also

Einflussnahme auf die Verteilung der Arbeitszeit. Im

Koalitionsvertrag machen die Forschenden an diesem Punkt aber eine

Leerstelle aus. „Dort heißt es zwar, dass sich die Beschäftigten und

Unternehmen mehr Flexibilität wünschen, der Koalitionsvertrag sieht

aber keine Einflussnahme der Arbeitnehmenden auf die Verteilung der

Arbeitszeit vor.“

Nach geltender Rechtslage kann sich die

konkrete Lage der Arbeitszeit aus dem Arbeitsvertrag, einer

Betriebsvereinbarung oder tarifvertraglichen Regelungen ergeben.

Sofern hier keine Festlegungen getroffen worden sind, unterliegt die

Bestimmung der Lage der Arbeitszeit dem Direktionsrecht der

Arbeitgebenden. Sie haben also das letzte Wort.

Auch vor

diesem Hintergrund bewerten die Fachleute die Einführung einer

wöchentlichen statt einer täglichen Höchstarbeitszeit als „nicht

verantwortbar und die falsche Stellschraube zur Lösung des Problems

von gleichberechtigter Sorgearbeit“. Statt diesen Irrweg

einzuschlagen, solle sich die Bundesregierung an Reformen der

bislang letzten schwarz-roten Koalition orientieren. Mit der 2019

eingeführten Brückenteilzeit sei ein erster Schritt gemacht worden,

um der „Teilzeitfalle“ entgegenzuwirken.

„Doch bisher gibt es

noch zu viele Einschränkungen, als dass dieses Gesetz wirklich ein

Ende der Teilzeitfalle bedeuten würde“, schreiben die Forschenden.

Gleichzeitig müsse die institutionelle Kinderbetreuung weiter

gestärkt werden, denn die Verfügbarkeit von Betreuungsmöglichkeiten

sei ein zentraler Hebel für die gleichberechtigte Verteilung der

Sorgearbeit.

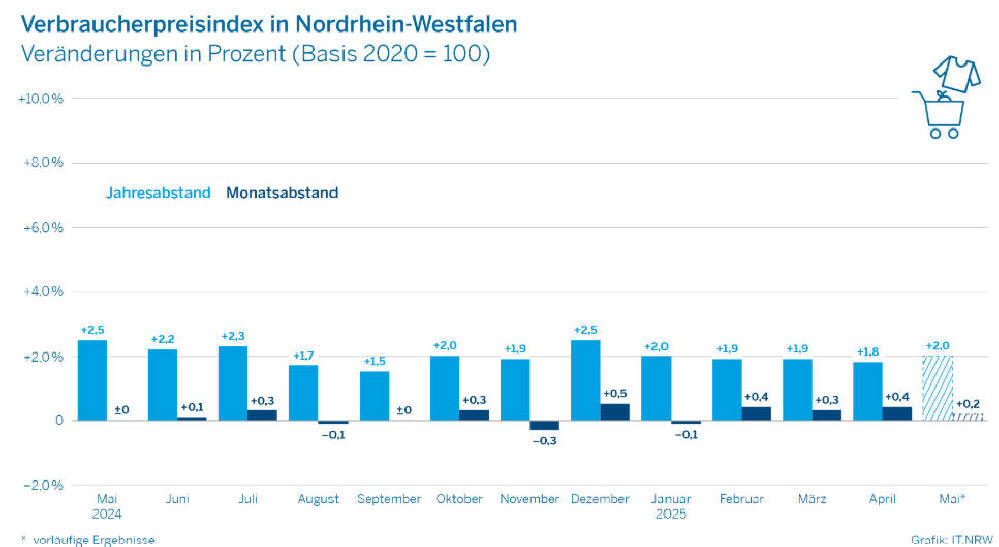

NRW-Inflationsrate liegt im Mai 2025 bei 2,0 %

* Preise für Übernachtungen höher als ein Jahr zuvor (+13,8 %)

* Preisrückgänge bei Kraftstoffen (–6,1 %)

Die

Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen – gemessen als Veränderung des

Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat – liegt im Mai 2025 bei

2,0 %. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als

Statistisches Landesamt mitteilt, stieg der Preisindex gegenüber dem

Vormonat (April 2025) um 0,2 %.

Vorjahresvergleich: Preise für Übernachtungen um 13,8 %

gestiegen

Zwischen Mai 2024 und Mai 2025 stiegen u. a. die

Preise für Übernachtungen um 13,8 % und für

Versicherungsdienstleistungen um 9,2 %. Alkoholfreie Getränke

verteuerten sich um 8,9 % und Obst um 8,6 %.

Die

Energiepreise sanken im Vergleich zum Vorjahresmonat um

durchschnittlich 3,1 %. Haushaltsenergien wurden um 1,0 % und

Kraftstoffe um 6,1 % günstiger angeboten. Die Preise für Telefone

u. a. Geräte für Kommunikation sanken um 6,7 %. Vormonatsvergleich:

Paprika um 27,5 % günstiger als im April 2025 Zwischen April 2025

und Mai 2025 verteuerten sich Schokoladentafeln um 10,6 %, Kaugummi,

Gummibärchen o. Ä. um 5,6 % und Kartoffeln um 5,4 %.

Verschiedene Gemüsesorten wie z. B. Paprika (–27,5 %), Tomaten

(–22,0 %), Kopf- oder Eisbergsalat (–12,3 %), Möhren (–5,8 %) und

Gurken (–5,6 %) verzeichneten Preisrückgänge. Wichtige

Preisveränderungen

https://www.it.nrw/system/files/media/document/file/149_25.xlsx