|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 34. Kalenderwoche:

17. August

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Montag, 18. August 2025

Bundeskanzler reist nach Washington

Bundeskanzler Friedrich Merz wird am Montag gemeinsam mit

dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und anderen

europäischen Staats- und Regierungschefs zu politischen Gesprächen

nach Washington reisen.

Die Reise dient dem

Informationsaustausch mit US-Präsident Donald Trump nach dessen

Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska.

Bundeskanzler Merz wird mit den Staats- und Regierungschefs den

Stand der Friedensbemühungen diskutieren und das deutsche Interesse

an einem schnellen Friedensschluss in der Ukraine unterstreichen.

Gegenstand der Gespräche sind unter anderem

Sicherheitsgarantien, territoriale Fragen und die fortdauernde

Unterstützung der Ukraine in der Abwehr der russischen Aggression.

Dazu gehört auch die Aufrechterhaltung des Sanktionsdrucks.

NATO-Generalsekretär besucht die USA

Am 18. August 2025 wird der NATO-Generalsekretär, Mark

Rutte, Washington DC besuchen Der Generalsekretär wird an einem vom

Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald J. Trump, ausgerichteten

Treffen mit dem Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, und

anderen europäischen Staats- und Regierungschefs teilnehmen.

Duisburg-Altstadt: Einschränkungen auf dem Sonnenwall

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg führen ab Montag, 18.

August, Pflasterarbeiten in der Fußgängerzone im Bereich Sonnenwall

39 bis 47 in der Duisburger Altstadt durch. Aus diesem Grund ist

eine Einfahrt vom Friedrich-Wilhelm-Platz in den Sonnenwall nicht

möglich.

Die Schmale Gasse ist über die Wallstraße zu

erreichen. Eine Umleitung ist nicht ausgeschildert. Wer zu Fuß oder

mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann den Bereich weiterhin passieren.

Die Maßnahme wird voraussichtlich Ende September abgeschlossen sein.

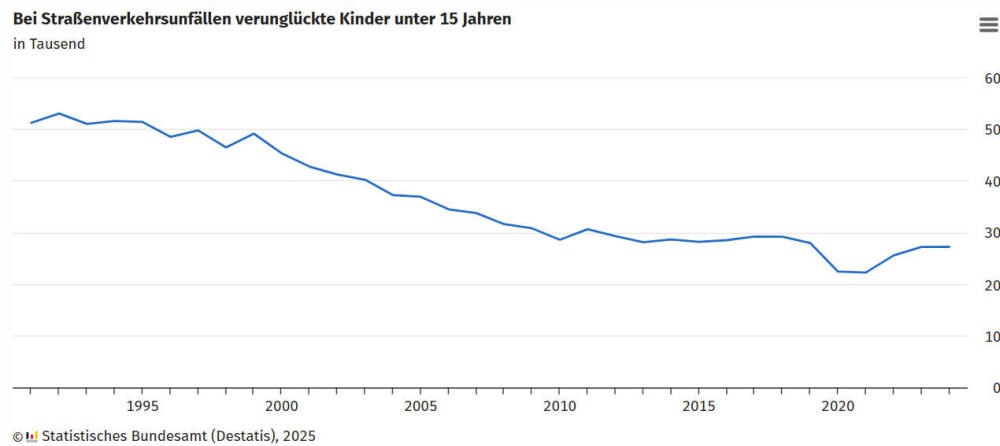

27 260 Kinder im Jahr 2024 bei Verkehrsunfällen

verunglückt

• Zahl der im Straßenverkehr getöteten

unter 15-Jährigen gegenüber 2023 von 44 auf 53 gestiegen

•

Risiko Schulweg: 6- bis 14-Jährige verunglücken am häufigsten

zwischen 7 und 8 Uhr • Die meisten verunglückten Kinder waren mit

dem Auto oder dem Fahrrad unterwegs

Alle 19 Minuten ist im

letzten Jahr ein Kind im Straßenverkehr verletzt oder getötet

worden. Rund 27 260 Kinder unter 15 Jahren verunglückten im Jahr

2024 bei Verkehrsunfällen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt. Damit kamen in etwa so viele Kinder zu Schaden wie im Jahr

2023 (27 240).

Die Zahl der getöteten Kinder stieg 2024

gegenüber 2023 von 44 auf 53. Nach einem deutlichen Rückgang während

der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 war die Zahl der bei

Verkehrsunfällen verletzten und getöteten Kinder 2022 und 2023

wieder gestiegen.

Ältere Kinder verunglücken besonders häufig morgens auf dem

Schulweg

Die 6- bis 14-Jährigen verunglücken montags bis

freitags besonders häufig in der Zeit von 7 bis 8 Uhr im

Straßenverkehr. Dies ist die übliche Zeit, zu der sich die Kinder

auf dem Weg zur Schule befinden. In dieser Zeit wurden im

vergangenen Jahr 13 % der verunglückten 21 870 Kinder im

entsprechenden Alter verletzt oder getötet.

In den folgenden

Stunden bis 13 Uhr sind die Unfallzahlen niedriger. Montags bis

freitags in den Zeiten von 15 bis 16 Uhr sowie 16 bis 17 Uhr

erreichen sie mit einem Anteil von je 9 % den nächsthöchsten Wert.

Jüngere Kinder verunglücken am häufigsten im Auto, ältere Kinder auf

dem Fahrrad Die meisten Kinder, die 2024 im Straßenverkehr

verunglückten, waren mit dem Auto unterwegs (35 %). 33 % saßen auf

einem Fahrrad und 21 % gingen zu Fuß, als der Unfall passierte.

Betrachtet man jedoch verschiedene Altersgruppen, ergibt sich

ein differenzierteres Bild: Unter 6-Jährige sind besonders häufig im

Auto mit betreuenden Erwachsenen unterwegs, demzufolge verunglücken

sie hier am häufigsten (58 % im Jahr 2024). Schulkinder bewegen sich

mit zunehmendem Alter selbstständig im Straßenverkehr – entsprechend

steigt der Anteil der Radfahrenden und Fußgängerinnen und -gänger

unter den Verunglückten. 6- bis 14-Jährige verunglückten am

häufigsten auf ihrem Fahrrad (38 %), 29 % in einem Auto sowie 20 %

zu Fuß.

Schulweg: Sicherheit vor Schnelligkeit

· Website informiert über Gefahrenstellen auf Schulweg

· Haftungsprivileg für Kinder

· Autofahrer müssen aufpassen: Fuß

vom Gas

Die Sommerferien sind in einigen Bundesländern

schon vorbei. Zigtausende Kinder und Jugendliche machen sich wieder

auf den Schulweg. Klar ist, der Verkehr erfordert volle

Aufmerksamkeit. Das spiegelt sich seit Jahren in den Zahlen des

Statistischen Bundesamtes wider: Kinder verunglücken besonders

häufig am frühen Morgen, zwischen 7 und 8 Uhr, sowie ab Mittag, wenn

die Schule aus ist.

Nicht immer ist der kürzeste Weg der sicherste. Auf dem Schulweg auf

dem Schulweg zählt vor allem Sicherheit. Foto: HUK-COBURG

Der Weg zur Schule sollte also nicht der kürzeste, sondern der

sicherste sein. Ein kleiner Umweg kann sich lohnen, wenn dafür

Ampeln oder Schülerlotsen das Überqueren der Straße sicherer machen.

Doch welches ist der sicherste Weg? Eltern können eigene Erfahrung

auf der Seite

https://www.schulwege.de/ faktenbasiert noch einmal

gegenchecken: Hier lässt sich eine möglichst sichere Route auf Basis

bekannter gefährlicher Bereiche berechnen.

Einen Teil der

Daten zur Erkennung der Gefahrenstellen liefert die HUK-COBURG an

die „Initiative für sichere Straßen“, Betreiber des

Schulweg-Portals. Basis ist der Telematik-Tarif des Versicherers,

den fast 700.000 Kunden nutzen. In aggregierter und anonymisierter

Form geben diese Daten Hinweise auf Gefahrenstellen im Verkehr.

Weitere Daten, die in die Berechnung einfließen, sind u.a. die

polizeilichen Unfalldaten sowie Meldungen von Verkehrsteilnehmern.

Eltern von ABC-Schützen rät die HUK-COBURG, die Route

zusammen mit ihren Kindern zu planen und mehrfach abzulaufen.

Wichtig ist auch, dass ein Kind mit ausreichendem Abstand zum

fließenden Verkehr am Bordstein stehen bleibt. Und vor der

Straßenüberquerung sollten Kinder immer den Blickkontakt zum

Autofahrer suchen. Richtig üben lässt sich nur unter realen

Bedingungen: Also morgens, wenn die Schule beginnt und mittags, wenn

sie endet.

Doch der Gesetzgeber weiß, dass Kinder von der

Komplexität des motorisierten Straßenverkehrs oft überfordert sind.

Dies gilt besonders für die Einschätzung von Geschwindigkeiten und

Entfernungen. Darum haften Kinder für Schäden, die sie Dritten bei

einem Verkehrsunfall fahrlässig zufügen, erst ab ihrem zehnten

Geburtstag. Das hat für Autofahrer weitreichende Konsequenzen.

Werden sie in einen Unfall mit einem nicht-deliktsfähigen Kind

verwickelt, haften sie unabhängig von der Schuldfrage. Autofahrer

müssen also stets damit rechnen, dass Kinder sich im Straßenverkehr

nicht regelkonform verhalten. Ein Kind sehen, heißt vorsichtig

fahren, beide Straßenseiten im Auge behalten und jederzeit

bremsbereit sein. Dies gilt in besonderem Maße in verkehrsberuhigten

Zonen sowie vor Kindergärten und Schulen.

Ob ältere Kinder

über zehn Jahren tatsächlich für einen Unfall und seine Folgen

einstehen müssen, hängt von ihrer Einsichtsfähigkeit ab.

Entscheidend ist, ob sie die eigene Verantwortung und die

Konsequenzen ihrer Handlungen richtig einschätzen können.

Gleichzeitig kommt es auf das individuelle Verschulden in der

konkreten Situation an und auf die Frage, ob von einem Kind dieses

Alters korrektes Verhalten überhaupt erwartet werden konnte.

Lautet die Antwort ja, müssen aber auch Kinder für sämtliche

Haftpflichtansprüche ihres Opfers aufkommen. Sobald das Kind selbst

Geld verdient, muss es zahlen. Haben die Eltern ihre

Aufsichtspflicht verletzt, können auch sie zur Kasse gebeten werden.

Schutz bietet in beiden Fällen eine private Haftpflichtversicherung.

Wirtschaftsumfrage: schwarz-rote 100-Tage-Bilanz

durchwachsen

Der Bundesverband der Freien Berufe (BFB)

hat seine Mitgliedsverbände zur Bewertung der ersten 100 Tage der

neuen Bundesregierung befragt. Das Ergebnis: wirtschaftliches

Problembewusstsein ist da – aber wichtige Themen bleiben

unterpriorisiert. Für Freiberuflerinnen und Freiberufler, die

insgesamt 6,2 Millionen Erwerbstätige ausmachen, fehlt der klare

Kurs.

BFB-Präsident Dr. Stephan Hofmeister zieht nach 100

Tagen schwarz-rot Bilanz.

© axentis.de/Lopata

Wirtschaftsumfrage: schwarz-rote 100-Tage-Bilanz

durchwachsen Eine BFB-Kurzumfrage attestiert der schwarz-roten

Koalition wirtschaftliches Verständnis, aber zu wenig

Planungssicherheit und Priorität für Selbstständigkeit. Den

Freiberuflerinnen und Freiberuflern fehlt der klare Kurs.

Wie bewerten die Freien Berufe den Start der neuen

Bundesregierung? Der Bundesverband der Freien Berufe (BFB) hat seine

59 Mitgliedsorganisationen befragt und kommt zu einem

differenzierten Bild. Zwar erkennen die Verbände ein gewachsenes

Verständnis für wirtschaftliche Herausforderungen, doch Vertrauen

und Verlässlichkeit bleiben bislang hinter den Erwartungen zurück.

Das zeigt die erste BFB-Kurzumfrage zum 100-Tage-Zeitraum der neuen

schwarz-roten Koalition.

BFB-Präsident Dr. Stephan

Hofmeister findet deutliche Worte.

Wirtschaftsverständnis da,

Planungssicherheit fehlt

Die Freien Berufe sehen bei der

Bundesregierung durchaus wirtschaftliche Ernsthaftigkeit, aber auch

strukturelle Defizite. Der Start der schwarz-roten Koalition wird

mit durchschnittlich 3,6 von 6 Punkten (Skala von 1-6) bewertet. Auf

die Frage, ob die neue Bundesregierung die wirtschaftlichen Probleme

im Land verstanden hat, vergeben die Mitgliedsverbände einen Wert

von 3,9 – so hoch wie bei keinem anderen Indikator.

Zugleich

attestieren sie der Bundesregierung jedoch mangelnde

Planungssicherheit für die Unternehmen (2,7 Punkte) und eine zu

geringe Priorisierung freiberuflicher Themen (2,6 Punkte). Zu wenig

Fokus auf Selbstständigkeit und Fachkräfte Am häufigsten genannt als

zu niedrig priorisierte Themen: Selbstständigkeit (64,3 Prozent),

Bildung und Fachkräftesicherung (42,9 Prozent) sowie Digitalisierung

und Bürokratieabbau und Steuerpolitik (jeweils 28,6 Prozent).

Auffällig auch: Der wirtschaftspolitische Kurs der

Bundesregierung wird als nicht ausreichend klar wahrgenommen (3,5

Punkte). Die Zuversicht, dass zentrale Anliegen der Freien Berufe

politisch Gehör finden, liegt bei verhaltenen 3 Punkten.

BFB-Präsident fordert "Get it done"-Gipfel „Deutschland braucht noch

einen ,Get it done‘-Gipfel“, so BFB-Präsident Dr. Stephan Hofmeister

in einem Gastkommentar für das Handelsblatt.

„Die Regierung

muss verlorenes Vertrauen wieder aufbauen und Praxisnähe zeigen. Wer

etwas bewegen will, muss neben den Investitionen auch die Umsetzung

sichern. Das bedeutet: Diejenigen, die planen, beraten und

berechnen, müssen mit einbezogen werden.“ Beim „Made for

Germany“-Gipfel im Kanzleramt hatten Unternehmen Investitionen in

Milliardenhöhe angekündigt – doch viele praktische Fragen blieben

unbeantwortet.

Der BFB fordert daher einen Folgetermin mit

Beteiligung von Handwerk, Mittelstand und Freien Berufen. „Die

Freien Berufe stehen bereit, sich noch stärker einzubringen. Nicht

irgendwann, sondern jetzt", so Dr. Hofmeister. Über den BFB: Der

Bundesverband der Freien Berufe e. V. (BFB) vertritt als einziger

Spitzenverband der freiberuflichen Kammern und Verbände die

Interessen der Freien Berufe, darunter sowohl Selbstständige als

auch Angestellte, in Deutschland.

Allein die rund 1,48

Millionen selbstständigen Freiberuflerinnen und Freiberufler steuern

knapp zehn Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Sie beschäftigen

über 4,7 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – darunter ca.

129.000 Auszubildende. Die Bedeutung der Freien Berufe für

Wirtschaft und Gesellschaft geht jedoch weit über ökonomische

Aspekte hinaus: Die Gemeinwohlorientierung ist ein

Alleinstellungsmerkmal der Freien Berufe.

Über die Umfrage

Die BFB-Kurzumfrage wurde vom 31. Juli bis 4. August 2025 unter

den 59 Mitgliedsorganisationen des Bundesverbands der Freien Berufe

e. V. (BFB) online durchgeführt. Die eingegangenen Antworten wurden

gewichtet, um der jeweiligen Mitgliederstärke beziehungsweise

Einwohnerzahl der Bundesländer Rechnung zu tragen. Die Ergebnisse

verschaffen eine verlässliche Einordnung politischer Entwicklungen

aus Sicht der Freien Berufe, sind jedoch nicht-repräsentativ und

erheben keinen wissenschaftlichen Anspruch.

IHK: Kommunen sollen

„Möglichmacher“ sein Besserer Service für die Wirtschaft

Am 14. September finden in NRW die Kommunalwahlen statt. Die

Entscheider vor Ort beeinflussen, wie attraktiv ein Standort für

Unternehmen ist. Sie können die Gesetze aus Berlin und Brüssel nicht

ändern, Gestaltungsspielraum ist aber da, betont die

Niederrheinische IHK. Wie das aussehen kann, will sie der Politik

mit Beispielen aus der Praxis zeigen.

Die Kommunen stehen

im Wettbewerb. Schlanke, schnelle und wirtschaftsfreundliche

Verwaltungen können sich abheben. „Anträge dauern zu oft Monate oder

Jahre. Das kostet die Wirtschaft Geld. Im schlimmsten Fall suchen

sich die Unternehmen einen neuen Standort. Deshalb brauchen wir

Menschen in den Behörden, die sagen: Ich möchte, dass ein Projekt

gelingt und treibe das aktiv voran. Als Behördenlotsen sollen sie

Betriebe durch Genehmigungen leiten. Weg von unterschiedlichen

Zuständigkeiten, hin zu festen Ansprechpartnern“, sagt Dr. Stefan

Dietzfelbinger, Hauptgeschäftsführer der Niederrheinischen IHK.

Foto IHK

Prozesse beschleunigen

Damit Behörden

serviceorientiert handeln können, braucht es schlanke Prozesse.

„Viel Bürokratie gibt der Bund vor, aber jede Verwaltung kann an den

eigenen Prozessen arbeiten“, so Dietzfelbinger. „Da hilft auch mal

ein Blick in die Nachbarstädte. Wir müssen voneinander lernen.“

Gleichzeitig sind Kommunen die Schnittstelle zu den Bürgern. Sie

sind mit verantwortlich, dass Betriebe vor Ort akzeptiert werden.

Das fängt damit an, junge Menschen für Technik und Wirtschaft zu

begeistern. Helfen kann laut IHK, Bildungseinrichtungen wie

Science-Labs anzusiedeln. Ebenso gilt es Projekte wie die „Lange

Nacht der Industrie“ zu unterstützen, die Einblicke hinter die

Kulissen ermöglichen.

Für die neue Wahlperiode hat die IHK

acht Schwerpunkte festgelegt. Sie liefert Beispiele aus der Region

und wirbt für pragmatische Lösungen. So soll der Wirtschaftsstandort

zukunftssicher werden. Die Forderungen finden sich unter

www.ihk.de/niederrhein/kommunalwahl.

Der

Niederrhein ist zu teuer IHK wirbt vor Kommunalwahl für niedrige

Steuern

Hohe Steuern machen den Standort unattraktiv.

Unausweichlich, sagen die Kommunen, denen es finanziell nicht gut

geht. Zu kurz gedacht, findet die Niederrheinische IHK. Um die

Wirtschaft anzukurbeln, sollten Gewerbe- und Grundsteuern gesenkt

werden.

„Am 14. September ist Kommunalwahl. Nicht nur

Berlin und Brüssel können etwas verändern, auch die Kommunen.

Finanziell sieht es vielerorts nicht rosig aus. Aber wer seine

Wirtschaft belastet, verbaut sich die Zukunft. Unternehmen suchen

sich andere Standorte. Für Investoren wird der Standort

uninteressant. Das kostet Einnahmen und Arbeitsplätze“, so Dr.

Stefan Dietzfelbinger.

Am Niederrhein liegen die

Gewerbesteuern fast zehn Prozent höher als im deutschen

Durchschnitt. Duisburg stellt sich gegen den Trend. Die Stadt senkt

ihre Gewerbe- und Grundsteuer. „Daran sollten sich andere Kommunen

orientieren. Zusätzliche Belastungen wie die neue Verpackungssteuer

sind nicht tragbar. Jede Kommune kann für sich entscheiden, ob sie

die Steuer einführt. Das schafft ungleiche Bedingungen zwischen

Städten, aber auch Branchen. Von dem Mehr an Bürokratie ganz zu

schweigen“, betont Dietzfelbinger.

Das braucht die

Wirtschaft von der Politik

Für die neue Wahlperiode hat die IHK

acht Schwerpunkte festgelegt. Sie liefert Beispiele aus der Region

und wirbt für pragmatische Lösungen. So soll der Wirtschaftsstandort

zukunftssicher werden. Die Forderungen finden sich unter

www.ihk.de/niederrhein/kommunalwahl.

Wirtschaft

braucht Fläche IHK will mehr Platz für Unternehmen

Standorte,

die keine Flächen anbieten, fallen wirtschaftlich zurück.

Unternehmen investieren weniger oder anderswo. Anlässlich der

Kommunalwahl ruft die Niederrheinische IHK die Politik auf zu

handeln. Duisburg hat fast keine freien Flächen mehr. Auch am

Niederrhein gibt es immer weniger Spielraum.

„Unsere

Unternehmen stehen im internationalen Wettbewerb. Da können sie

nicht Jahre auf neue Gewerbeflächen warten. Ausgewiesene Flächen

müssen schnell mobilisiert werden. Brachflächen sollten schneller

nutzbar sein. Kommunen sollten auch gezielt Flächen auf Vorrat

kaufen, um flexibel auf Anfragen von Unternehmen reagieren zu

können“, sagt Dr. Stefan Dietzfelbinger.

IHK liefert

Beispiele aus der Praxis Duisburg verfügt über 15 Hektar freie

Fläche, die die Wirtschaft nutzen kann. Das reicht gerade noch für

ein Jahr. Auch an anderen Standorten sieht es schlecht aus. Moers

sollte die Gewerbegebiete „Kohlenhuck“ und „Kapellen“ schnell

entwickeln.

Dinslaken den Kooperationsstandort

„Dinslaken-Barmingholten“. Kommunale Kooperationen sind laut IHK

eine gute Option, um mehr Flächen anbieten zu können. Goch und Weeze

haben dadurch ein 47 Hektar großes Gewerbegebiet erschließen können.

Ein weiteres positives Beispiel liefert Wachtendonk. Hier kann ein

Non-Food-Discounter eine Gewerbebrachfläche so lange nutzen, bis sie

entwickelt wird. Ein Entgegenkommen, das dem Händler vor Ort hilft.

„Das ist pragmatisch, davon brauchen wir mehr“, so Dietzfelbinger.

Für die neue Wahlperiode hat die IHK acht Schwerpunkte

festgelegt. Sie liefert Beispiele aus der Region und wirbt für

pragmatische Lösungen. So soll der Wirtschaftsstandort

zukunftssicher werden. Die Forderungen finden sich unter

www.ihk.de/niederrhein/kommunalwahl.

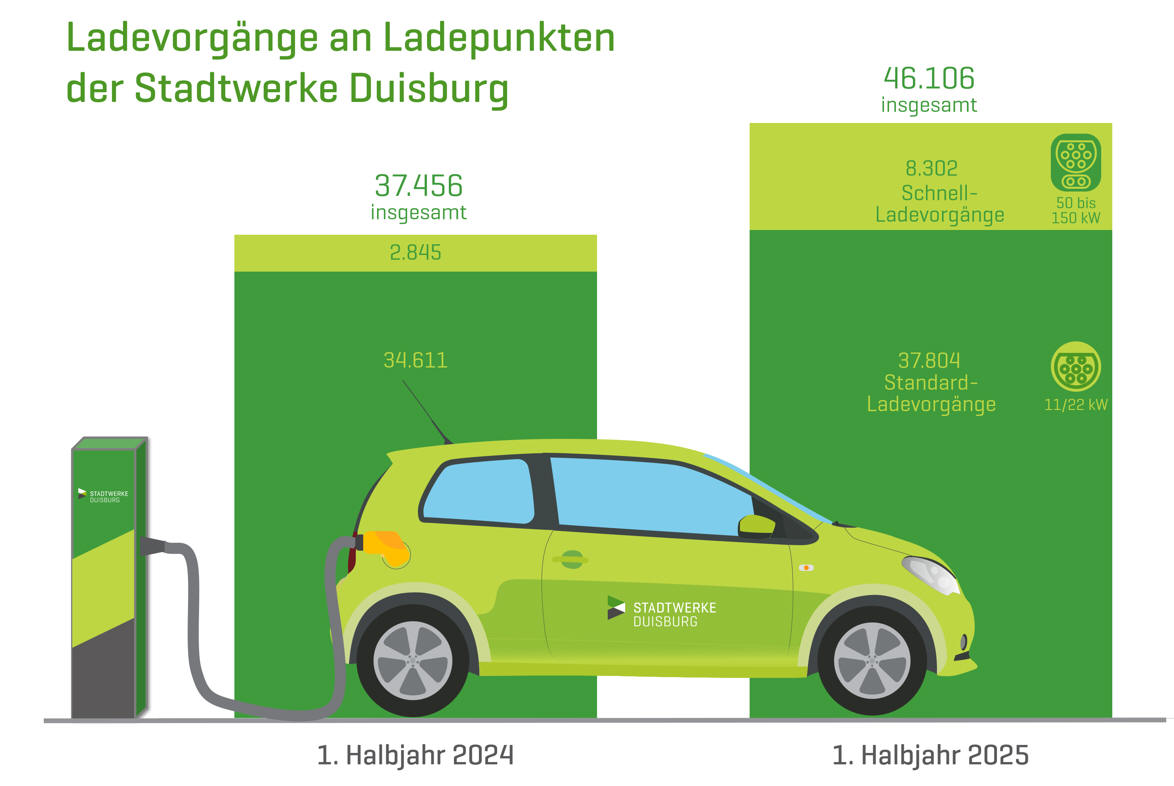

Elektromobilität: Anzahl der Ladevorgänge steigt um mehr als 23

Prozent im 1. Halbjahr

Die Elektromobilität nimmt auch

in Duisburg weiter Fahrt auf. Die Stadtwerke Duisburg haben sich zum

Ziel gesetzt, die öffentliche Ladeinfrastruktur konsequent weiter

auszubauen und 500 öffentliche Ladepunkte im gesamten Stadtgebiet zu

errichten. Das Angebot wird von den Menschen in Duisburg immer

besser angenommen. Im ersten Halbjahr 2025 verzeichneten die

Stadtwerke Duisburg an ihren Ladepunkten 46.106 Ladevorgänge, das

waren 23,1 Prozent mehr als noch im ersten Halbjahr des Jahres 2024

(37.456 Ladevorgänge).

Gestiegen ist damit natürlich auch die gesamt abgegebene Menge

Ladestrom – und das massiv. Im ersten Halbjahr 2024 waren es noch

627.408 Kilowattstunden (kWh). Im ersten Halbjahr 2025 wurden an den

Ladepunkten der Stadtwerke Duisburg 1.048.173 kWh Ladestrom

abgegeben. Das entspricht einer Steigerung von 67,1 Prozent. Vor

allem die Nutzung der sogenannten Schnellladepunkte ist dabei in den

beiden Vergleichszeiträumen deutlich angestiegen.

Während

die Schnelladepunkte im ersten Halbjahr 2024 noch 2.845 Mal

angefahren wurden, waren es im ersten Halbjahr dieses Jahres schon

8.302 Ladevorgänge – eine Steigerung von 191,8 Prozent. Gestiegen

ist aber auch die Anzahl der Ladevorgänge an den

Standard-Ladepunkten: Um 9 Prozent auf 37.804 Ladevorgänge. Einen

deutlichen Zuwachs um 196,8 Prozent verzeichnete die abgegebene

Menge Ladestrom an den Schnellladepunkten des lokalen

Energiedienstleisters auf 226.818 kWh.

Rund 124.773 Stunden

standen damit im ersten Halbjahr 2025 Elektroautos an den

Ladepunkten der Stadtwerke Duisburg, um zu laden. 5.629 Stunden

entfielen davon auf die Schnelladepunkte, 119.144 Stunden waren die

Standard-Ladepunkte belegt. Die durchschnittliche Ladedauer an einem

Standard-Ladepunkt lag bei 3,2 Stunden, der durchschnittliche

Ladevorgang an einem Schnellladepunkt lag bei 0,7 Stunden. Am

beliebtesten, wie auch schon im ersten Halbjahr 2024, war auch in

den ersten sechs Monaten dieses Jahres die Ladestation am Stadthaus,

an der von Januar bis Ende Juni mehr als 1.300 Ladevorgänge

stattgefunden haben.

Durch den massiven Ausbau der

öffentlichen Ladeinfrastruktur durch die Stadtwerke Duisburg ist

zugleich die Suche nach einem freien Ladepunkt deutlich einfacher

geworden. Während die durchschnittliche Auslastung der Ladepunkte im

ersten Halbjahr 2024 noch bei 33 Prozent lag, ist sie im ersten

Halbjahr 2025 um 13 Prozent gesunken. Waren Ende Juni 2024 noch 124

Ladepunkte der Stadtwerke Duisburg in Betrieb, waren es Ende Juni

2025 schon 280 Ladepunkte.

Der lokale Energiedienstleister

unterstützt alle Menschen und Unternehmen in Duisburg dabei, den

Einstieg in die Elektromobilität zu realisieren. Privatkunden finden

alle Informationen im Internet unter

https://www.stadtwerke-duisburg.de/privatkunden/elektromobilitaet.

Geschäftskunden, die zum Beispiel ihren Dienstwagen-Fuhrpark auf

Elektromobilität umstellen wollen und Lademöglichkeiten am Betrieb

installieren wollen, finden alle Informationen unter

https://www.stadtwerke-duisburg.de/geschaeftskunden/elektromobilitaetskonzepte.

Workshop: Portraitzeichnen in der Neumühler Bibliothek

Die Bibliothek an der Lehrerstraße 4 bis 6 verwandelt

sich am Donnerstag, 28. August, in ein kleines Künstleratelier:

Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren können hier die Kunst des

schnellen und realistischen Porträtzeichnens entdecken und üben.

Riswane Rowinsky wird die Schritte vom genauen Beobachten des

Modells über die erste Skizze bis hin zum fertigen Porträt

vermitteln. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Alle

Materialien werden bereitgestellt, eigene Zeichenutensilien können

gerne mitgebracht werden. Der Workshop wird durch das Programm

„Kulturrucksack NRW“ gefördert. Die Teilnahme kostet zwei Euro

zugunsten der Duisburger Bibliotheksstiftung. Anmeldungen sind ab

sofort über www.stadtbibliothek-duisburg.de unter Veranstaltungen

möglich: https://stadtbibliothek-duisburg.easy2book.de/.

myBUS: Rabattaktion

für Fahrgäste bis 18. August

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG

(DVG) bietet ihren Fahrgästen aktuell eine besondere Rabattaktion

für myBUS an. Von montags bis freitags zahlt die erste Person nur 50

Prozent des Fahrpreises, die zweite Person fährt kostenlos mit. Alle

weiteren Mitfahrenden werden wie gewohnt nach Tarif abgerechnet. Die Rabattaktion läuft noch bis einschließlich Montag,

18. August. möchte, kann davon profitieren.

Mit über 5.600

virtuellen Haltestellen bietet myBUS eine individuelle Ergänzung zum

klassischen Linienverkehr. Das Angebot stellt insbesondere in den

Abend- und Nachtstunden eine verlässliche Lösung dar, um flexibel

ans Ziel zu kommen. Gleichzeitig leistet myBUS einen Beitrag zur

nachhaltigen Mobilität, denn die Elektro-Kleinbusse fahren nur, wenn

sie tatsächlich benötigt werden.

Die DVG und die Stadt

Duisburg sehen in nachfragebasierten Angeboten einen wichtigen

Baustein für die Mobilität der Zukunft. Besonders in Randzeiten oder

weniger stark frequentierten Gebieten ermöglicht myBUS eine

wirtschaftliche und kundenorientierte Lösung.

Wie

funktioniert myBUS? myBUS ist Teil des bestehenden

Nahverkehrsangebots. Fünf Elektro-Kleinbusse sind auf Abruf in

Duisburg unterwegs. Die myBUS-Fahrzeuge können über die myBUS

DVG-App gebucht werden. Per Smartphone können Fahrgäste ihre

Fahrtwünsche unter Angabe des Start- und Zielpunktes (virtuelle

Haltestellen) angeben.

Die Routen für die Busse werden von

einem Algorithmus in Echtzeit entsprechend der jeweiligen Nachfrage

berechnet. So teilen sich Fahrgäste gemeinsame Fahrten und werden

von ihren individuellen Standorten zum gewünschten Ziel gebracht.

Bereits die Anfahrt des Busses lässt sich in Echtzeit

verfolgen, die Fahrzeuge sind durch den myBUS-Schriftzug und durch

das auffällige Außendesign mit roten Diagonalflächen gut erkennbar.

Sowohl die Buchung als auch die Bezahlung des Tickets erfolgt

ausschließlich per App.

Fahrgäste schätzen nicht nur das

unkomplizierte Angebot, sondern auch den Komfort. Die Kleinbusse

sind zum Beispiel mit kostenlosem WLAN ausgestattet.

Bildquelle: Duisburger Verkehrsgesellschaft AG

Studie zeigt: Kommunikation verstärkt die Wirkung von

Ibuprofen

Positive Erwartungen an die Behandlung kann

die Wirkung von Ibuprofen verstärken - das wies jetzt eine

Arbeitsgruppe am Universitätsklinikum Essen nach. Diese Studie

belegt, dass Placeboeffekte auch bei Entzündungen den Nutzen aktiver

Wirkstoffe steigern können.

Daraus folgern die

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass der oder die

Behandelnde über positive Kommunikation den Therapieerfolg deutlich

steigern kann. Leitfrage der Untersuchung war: Wie wirken sich

Informationen durch den Arzt oder die Ärztin auf Entzündungssymptome

und die Behandlung aus?

Die Probandinnen und Probanden

erhielten eine niedrig dosierte immunaktivierende Substanz (LPS –

Lipopolysaccharid), die Immun-vermittelte Symptome während einer

akuten Entzündungsreaktion hervorruft. Kombiniert wurde die LPS-Gabe

entweder mit der Einnahme von Ibuprofen oder eines Placebos. Hinzu

kamen positive oder neutrale Informationen über die Behandlung. idr

Weitere Informationen zur aktuellen Forschung sind auf der

Webseite

http://www.treatment-expectation.de nachzulesen.

Flughafen Essen/Mülheim wird 100 Jahre alt

Der Flughafen Essen/Mülheim feiert in diesem

Jahr seinen 100. Geburtstag. Zwar gab es hier laut Chronik bereits

im Jahr 1919 erste Flüge, doch erst am 25. August 1925 erhielt der

Ort offiziell seine Flughafenrechte als genehmigter Notlandeplatz.

Angestoßen hatte dies die Industrie- und Handelskammer

Essen, die einen Flughafen für den Industrieraum Ruhrgebiet für

nötig befand. Damals verband der Flughafen das Rhein-Ruhr-Gebiet mit

dem restlichen Europa. So entstanden 1930 die ersten

Linienverbindungen von Essen/Mülheim in die Hauptstädte Europas.

Heute ist der Flughafen, der sowohl auf Essener als auch auf

Mülheimer Stadtgebiet liegt, kein Linienflughafen mehr.

Von

hier aus werden Businessflüge mit kleinen Turbo-Prop-Maschinen

abgewickelt und Rundflüge - u. a. mit dem Luftschiff - angeboten.

Zur Feier des runden Geburtstages steigt am 7. September ein großes

Familienfest auf dem Flughafengelände. Neben Spielangeboten und

Mitmachaktionen steht die Erkundung des Flughafengeländes auf dem

Programm.

Zu entdecken sind unter anderem eine Oldtimer

Cessna und der Doppeldecker Inge. Außerdem kann der große

Luftschiffhangar besichtigt werden. idr - Informationen:

https://www.flughafen-essen-muelheim.de/fem/aktuelles/100-jaehriges-jubilaeum

Neue

Studie: Bürgergeld: Einkommen bei Mindestlohnbeschäftigung deutlich

höher als mit Grundsicherung – Zahlen zu allen Landkreisen und

Städten

Auch wer zum Mindestlohn arbeitet, hat ein

deutlich höheres verfügbares Einkommen als vergleichbare Personen,

die Bürgergeld beziehen. Das gilt überall in Deutschland und

unabhängig von der Haushaltskonstellation. Im deutschen Durchschnitt

liegt der Einkommensvorteil bei 557 Euro monatlich im Falle einer

alleinstehenden Person, die Vollzeit zum Mindestlohn arbeitet.

Eine alleinerziehende Person mit einem Kind hat bei

Vollzeitbeschäftigung zum Mindestlohn 749 Euro mehr zur Verfügung

als bei Bürgergeldbezug. Bei einer Paarfamilie mit zwei Kindern und

einer oder einem in Vollzeit zum Mindestlohn Beschäftigten beträgt

der Vorteil 660 Euro. In Ostdeutschland inklusive Berlin ist der

Lohnabstand etwas größer als im Westen. Bei einer alleinstehenden

Person sind es beispielsweise durchschnittlich 570 Euro im Osten

gegenüber 549 Euro im Westen.

Regional unterscheidet sich der

Umfang des Einkommensvorteils bei Beschäftigung ebenfalls, in vielen

Städten und Landkreisen sind die Unterschiede zum Bundesdurchschnitt

nach oben oder unten dabei eher moderat. Im regionalen Vergleich am

kleinsten ist der Lohnabstand zum Bürgergeldbezug in Orten mit sehr

hohen Mieten wie z.B. in München und seinem Umland oder Hamburg. Das

zeigt eine neue Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen

Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Sie liefert auch

detaillierte regionale Daten für alle 400 deutschen Landkreise und

kreisfreien Städte (siehe Tabelle im Anhang der Studie; Link

unten).*

Dass überall in Deutschland ein deutlicher

Lohnabstand zwischen einer Vollzeitbeschäftigung zum Mindestlohn und

Bürgergeld besteht, ist auch eine Folge entsprechend gestalteter

Sozialleistungen, zeigt die Untersuchung des WSI: Erstens gibt es

mit Wohngeld, Kindergeld und Kinderzuschlag Leistungen, die

verhindern sollen, dass Menschen, die in Beschäftigung stehen,

überhaupt auf die Grundsicherung angewiesen sind. Zweitens stellen

die Hinzuverdienstregelungen im Sozialgesetzbuch II sicher, dass

auch Menschen, die Bürgergeld beziehen, bei Erwerbstätigkeit stets

mehr Einkommen zur Verfügung haben als ohne eine Beschäftigung.

„Aktuell steht das Bürgergeld wieder im Zentrum einer oft

polemisch geführten Debatte. Eine häufig gehörte Unterstellung ist,

dass es sich für Bezieher*innen von Bürgergeld nicht lohne,

erwerbstätig zu sein, weil das Bürgergeld zu hoch sei. Die Zahlen

dieser Studie zeigen erneut, dass Bürgergeldempfänger*innen

unabhängig vom Haushaltstyp und von der Region, in der sie wohnen,

weniger Geld haben als Erwerbstätige, die zum Mindestlohn arbeiten“,

sagt Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, die wissenschaftliche Direktorin

des WSI.

„In Regionen, in denen der Abstand geringer ist,

liegt dies an den Mieten, die in einigen Gegenden extrem hoch sind.

Das verweist auf ein Feld, auf dem es im Gegensatz zum Niveau des

Bürgergelds tatsächlich dringend politischen Handlungsbedarf gibt:

Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, die sowohl die Staatskasse als

auch die unteren Einkommen entlasten würde.“

Der erhebliche

Abstand zwischen Bürgergeld und Mindestlohnbeschäftigung mache auch

klar, mit wie wenig Geld Bürgeldempfänger*innen auskommen müssen,

betont die Soziologin. „Die Behauptung, sie wollten nicht

erwerbstätig sein, weil sich mit dem Bürgergeld gut leben lasse, ist

sachlich falsch und stigmatisierend. Das ist das letzte, was

Bürgergeldempfänger*innen brauchen. Und es hilft auch nicht bei der

gesellschaftlichen Problemlösung, weil es von wirksamen

Lösungsansätzen ablenkt.“

Tatsächlich helfen würde

Qualifizierung von erwerbsfähigen Menschen im Bürgergeldbezug, gute

Betreuung „und in vielen Fällen Entlastung von sehr zeit- und

kraftintensiver Sorgearbeit, wie der Pflege von Kranken und alten

Angehörigen oder der Betreuung von Kindern“, analysiert Kohlrausch.

„Statt Menschen mit niedrigen Erwerbseinkommen und

Bürgergeldempfänger*innen gegeneinander auszuspielen, ist es Zeit,

diese arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen endlich zu

adressieren.“

Im Rahmen der Analyse hat WSI-Forscher Dr. Eric

Seils für drei typische Haushaltskonstellationen Modellrechnungen

auf Basis des „WSI-Steuer-/Transfermodells“ durchgeführt, das alle

relevanten Abgaben, das Bürgergeld sowie weitere Sozialleistungen

umfasst. Regionale Daten zu den laufenden anerkannten Kosten der

Unterkunft wurden der SGB-II-Statistik der Bundesagentur für Arbeit

entnommen.

Den Berechnungen zufolge kommt eine alleinstehende

Person, die 38,19 Stunden pro Woche zum Mindestlohn arbeitet – was

der durchschnittlichen betriebsüblichen Vollarbeitszeit entspricht

–, auf einen Bruttomonatslohn von 2121,58 Euro. Davon bleiben nach

Abzug von Einkommenssteuer und Sozialversicherungsbeiträgen 1546

Euro.

Zusammen mit 26 Euro Wohngeld, auf die im Beispielfall im

Bundesdurchschnitt Anspruch besteht, ergibt sich ein verfügbares

Einkommen in Höhe von 1572 Euro. Wenn die Person Bürgergeld bezieht,

stehen ihr 563 Euro Regelbedarf und bei gleicher Miete 451,73 Euro

für die Unterkunft, also in Summe 1015 Euro zu. Der Lohnabstand

beträgt damit 557 Euro. Auch wenn man davon noch den Rundfunkbeitrag

von 18,36 Euro abzieht, bleibt eine Differenz von deutlich über 500

Euro.

Bei einer alleinstehenden Person mit fünfjährigem Kind

ergibt sich bei gleicher Arbeitszeit ein Nettolohn von 1636 Euro.

Mitsamt Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld und Unterhaltsvorschuss

beträgt das verfügbare Einkommen 2532 Euro. Im Falle von

Bürgergeldbezug summieren sich die beiden Regelsätze, der Mehrbedarf

für Alleinerziehende, die Kosten der Unterkunft und der

Sofortzuschlag auf 1783 Euro, was einem Lohnabstand von 749 Euro

entspricht.

Ein Ehepaar mit zwei Kindern im Alter von fünf

und 14 Jahren und einer Person als Alleinverdiener*in kommt netto

auf ein Arbeitseinkommen von 1682 Euro, das verfügbare Einkommen

inklusive Kindergeld, Kinderzuschlag und Wohngeld beträgt hier 3414

Euro. Bürgergeld-Regelsätze, Kosten der Unterkunft und

Sofortzuschläge machen zusammen 2754 Euro aus, also 660 Euro

weniger.

Regionale Abweichungen beruhen auf Unterschieden bei

den Mietkosten: Im Landkreis München, in Dachau und in der Stadt

München fällt der Lohnabstand beispielsweise bei einem

Single-Haushalt mit 379, 438 bzw. 444 Euro am geringsten aus, in

Nordhausen und dem Vogtlandkreis mit 662 bzw. 652 Euro am größten.

Pfarrerin Randow am Service-Telefon der evangelischen Kirche

in Duisburg

„Zu welcher Gemeinde gehöre ich?“ oder „Wie

kann ich in die Kirche eintreten?“ oder „Holt die Diakonie auch

Möbel ab?“: Antworten auf Fragen dieser Art erhalten Anrufende beim

kostenfreien Servicetelefon der evangelischen Kirche in Duisburg.

Es ist unter der Rufnummer 0800 / 12131213 auch immer

montags von 18 bis 20 Uhr besetzt, und dann geben Pfarrerinnen und

Pfarrer Antworten auf Fragen rund um die kirchliche Arbeit und haben

als Seelsorgende ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Das

Service-Telefon ist am Montag, 18. August 2025 von Sara Randow,

Pfarrerin in der Evangelischen Kirchengemeinde Trinitatis (Buchholz

/ Wedau), besetzt

Kirchgarten wird zu „Church on the

beach“

Am letzten Sonntag in den Sommerferien, am 24.

August lädt die Evangelische Kirchengemeinde Trinitatis zu einer

besonderen Ausgabe ihres Formats „Spotlight“ ein. Dann verwandelt

sich der Garten des Jugendzentrums Arlberger, Arlberger Straße 6, in

eine Strandbar. Unter dem Motto „Church on the beach“ sollen es sich

die Besucherinnen und Besucher bei Gott und bei Kirche gut gehen

lassen.

Um 17.30 Uhr beginnt der Sommerabend mit einem

Kurzgottesdienst, in dem Pfarrerin Sara Randow auf die Geschichte

der Hochzeit zu Kana eingeht, bei der Jesus Wasser in Wein

verwandelt. Dazu singt Popkantor Daniel Drückes mit den Anwesenden

Lieder, die von Gott erzählen und gute Laune bringen. Anschließend

sind alle zu Cocktails, Getränken und Gesprächen eingeladen.

Spotlight ist für alle offen, die Lust auf Begegnung mit Gott

und Gemeinde haben, egal welchen Alters. Bei Regen findet der

Gottesdienst in der nebengelegenen Jesus-Christus-Kirche

statt. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.trinitatis-duisburg.de.

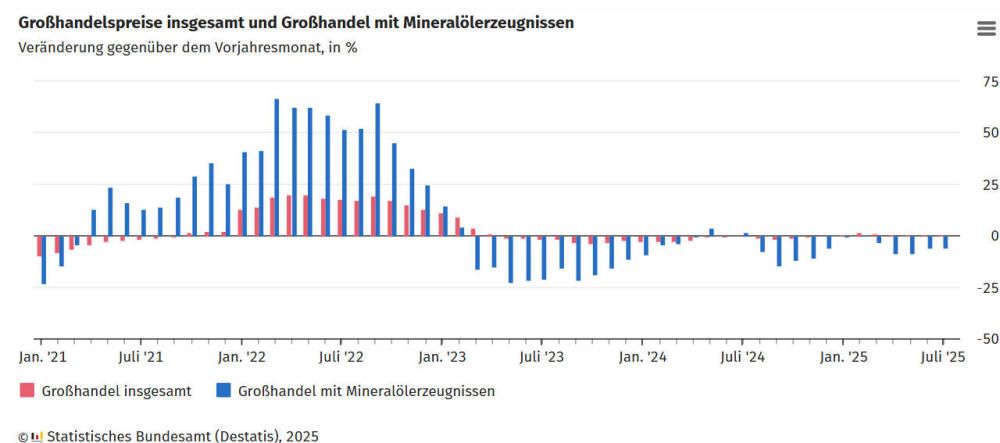

Großhandelspreise im Juli 2025: +0,5 % gegenüber Juli

2024 Großhandelsverkaufspreise, Juli 2025 +0,5 % zum

Vorjahresmonat -0,1 % zum Vormonat

Die Verkaufspreise im

Großhandel waren im Juli 2025 um 0,5 % höher als im Juli 2024. Im

Juni 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat

bei +0,9 % gelegen, im Mai 2025 bei +0,4 %. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Großhandelspreise

im Juli 2025 gegenüber dem Vormonat Juni 2025 geringfügig um 0,1 %.

Gestiegene Preise für Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und

Tabakwaren sowie für Nicht-Eisen-Erze, Nicht-Eisen-Metalle und

Nicht-Eisen-Metallhalbzeug Hauptursächlich für den Anstieg der

Großhandelspreise insgesamt gegenüber dem Vorjahresmonat war im Juli

2025 der Preisanstieg bei Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und

Tabakwaren. Die Preise lagen hier im Durchschnitt 3,5 % über denen

von Juli 2024 (-0,6 % gegenüber Juni 2025).

Insbesondere

Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze waren auf Großhandelsebene erheblich

teurer als ein Jahr zuvor (+16,0 %), gegenüber Juni 2025 sanken die

Preise aber um 6,2 %. Zucker, Süßwaren und Backwaren kosteten

ebenfalls mehr als im Vorjahresmonat (+15,0 %) und verteuerten sich

auch im Vormonatsvergleich (+0,8 ). Ebenfalls merklich mehr bezahlt

werden musste binnen Jahresfrist für Fleisch und Fleischwaren

(+9,4 %), lebende Tiere (+8,4 %) sowie für Milch, Milcherzeugnisse,

Eier, Speiseöle und Nahrungsfette (+7,3 %).

Gegenüber Juni

2025 wurden die Produkte hier billiger: lebende Tiere um 2,4 %,

Milch, Milcherzeugnisse, Eier, Speiseöle und Nahrungsfette um 0,4 %

und Fleisch und Fleischwaren um 0,1 %. Einen deutlichen Anstieg der

Preise gegenüber dem Vorjahresmonat gab es auch im Großhandel mit

Nicht-Eisen-Erzen, Nicht-Eisen-Metallen und Halbzeug daraus

(+17,6 %). Sie sanken aber gegenüber Juni 2025 um 1,5 %.

Niedriger als im Juli 2024 waren dagegen die Preise im Großhandel

mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen (-5,7 %).

Gegenüber Juni 2025 musste hier aber 2,0 % mehr bezahlt werden.

Ebenfalls günstiger im Vorjahresvergleich waren auf Großhandelsebene

Altmaterial- und Reststoffe (-9,0 %). Gegenüber Juni 2025 wurden sie

ebenfalls billiger (-2,4 %).

Niedrigere Preise gegenüber dem

Vorjahresmonat und Vormonat gab es auch im Großhandel mit Eisen,

Stahl und Halbzeug daraus (-5,6 % gegenüber Juli 2024; -0,2 %

gegenüber Juni 2025) sowie mit Datenverarbeitungs- und peripheren

Geräten (-4,8 % gegenüber Juli 2024; -0,3 % gegenüber Juni 2025).

4 % mehr Promovierende im Jahr 2024

• 212

400 Promovierende an deutschen Hochschulen

• 28 % strebten im

Jahr 2024 ihren Doktorgrad in Humanmedizin/

Gesundheitswissenschaften an

• Frauenanteil an den

Promovierenden bei 49 %

Im Jahr 2024 befanden sich an den

Hochschulen in Deutschland 212 400 Personen in einem laufenden

Promotionsverfahren. Das waren 7 500 oder 4 % Promovierende mehr als

im Jahr 2023. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter

mitteilt, blieb der Frauenanteil an den Promovierenden mit 49 % (103

500) fast unverändert gegenüber dem Vorjahr (48 %).

Über ein

Viertel promoviert in Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften

Mit

60 300 Personen strebte im Jahr 2024 gut ein Viertel (28 %) der

Promovierenden ihren Doktorgrad in der Fächergruppe

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften an. Die zweitgrößte Gruppe

bildeten die Promovierenden in der Fächergruppe Mathematik,

Naturwissenschaften mit 47 700 Personen (22 %) gefolgt von den

Ingenieurwissenschaften mit 39 200 Promovierenden (18 %) und den

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit

33 300 Promovierenden (16 %).

In den einzelnen Fächergruppen

zeigten sich deutliche Unterschiede in der Geschlechterverteilung.

So waren etwa drei von vier Promovierenden (77 %) in der

Fächergruppe Ingenieurwissenschaften Männer, während in der

Fächergruppen Kunst, Kunstwissenschaft zwei von drei Promovierenden

(67 %) Frauen waren.

In absoluten Zahlen promovierten Männer

am häufigsten in den Ingenieurwissenschaften (30 000), Frauen in der

Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften (37 400).

16 % der Promovierenden haben 2024 mit der Promotion begonnen

Im Jahr 2024 waren 34 700 Personen (16 % aller Promovierenden)

erstmalig als Promovierende an einer deutschen Hochschule

registriert. Das waren 8 % mehr als im Vorjahr.

Mit

9 500 Personen hatte gut ein Viertel (27 %) der

Promotionsanfängerinnen und -anfänger des Jahres 2024 eine

ausländische Staatsangehörigkeit. Damit lag der Ausländeranteil bei

den Promotionsanfängerinnen und -anfängern etwas höher als bei den

Promovierenden insgesamt (25 %).

17 % der Promovierenden

verteilen sich auf vier Hochschulen Im Jahr 2024 entfielen 17 %

aller Promovierenden auf lediglich vier Hochschulen. Mit

9 700 Personen (5 % der Promovierenden) war die

Ludwig-Maximilians-Universität München die Hochschule mit den

meisten laufenden Promotionsvorhaben, gefolgt von der Technischen

Universität München (9 400 Personen), der Ruprecht-Karls-Universität

Heidelberg (9 300 Personen) und der Rheinisch-Westfälischen

Technischen Hochschule Aachen (7 900 Personen) mit jeweils 4 % aller

Promovierenden.