|

|

UDE-Termine

• Hochschule

Rhein-Waal

•

Archiv

|

|

|

|

Neue Anlage für synthetisches Erdgas in Duisburg

Licht + Luft = Kraftstoff |

|

Duisburg, 20. Noveember 2025 - Am

Zentrum für Brennstoffzellen-Technik, einem An-Institut der

Universität Duisburg-Essen, nimmt Greenlyte Carbon Technologies am

20. November seine erste kommerzielle Liquid-Solar-Anlage in

Betrieb. Sie basiert auf Prozessschritten, die an der Universität

Duisburg-Essen erforscht und entwickelt wurden.

CO₂ wird aus

der Luft gebunden und grüner Wasserstoff erzeugt – eine Technologie,

die die Ausgangsstoffe für klimaneutrale Kraftstoffe liefert. Die

feierliche Eröffnung übernahm Hendrik Wüst, Ministerpräsident von

Nordrhein-Westfalen, im Beisein weiterer hochrangiger

Vertreter:innen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft.

Gruppenfoto vor der neuen Anlage mit Ministerpräsident Hendrik Wüst

(1. Reihe, 4.v.l.) und Rektorin Prof. Dr. Barbara Albert (1. Reihe

3.v.r) Copyright: Britt Knautz

Die Direct Air

Capture-Technologie ist darauf ausgelegt, Kohlendioxid (CO₂)

effizient aus der Umgebungsluft zu entfernen und in synthetische

Kraftstoffe umzuwandeln. Bereiche wie Luftfahrt, Schifffahrt und

Industrie können somit ihren Ausstoß an klimaschädlichem CO₂

deutlich senken.

Die nun in Duisburg eröffnete Anlage im

industriellen Maßstab nutzt eine Kombination aus CO2-Bindung und

Wasserelektrolyse, um die Grundstoffe für synthetisches Erdgas zu

erzeugen (Details des Verfahrens: siehe unten). Die Anlage am

Zentrum für Brennstoffzellen-Technik (ZBT) wird jährlich etwa 40

Tonnen CO₂ aus der Luft binden und als Reingas bereitstellen, wovon

ein Teil in der ZBT-eigenen Anlage zu insgesamt fünf Tonnen

synthetischen Erdgases (SNG) umgesetzt wird.

Die modulare

Technik lässt sich leicht skalieren und läuft vollständig elektrisch

– ein Vorteil gegenüber bisherigen Verfahren, die auf hohe

Temperaturen angewiesen sind und deutlich schlechtere Wirkungsgrade

aufweisen.

Die nachhaltige Zukunftstechnologie basiert auf der

15-jährigen Forschungsarbeit von Dr. Peter Behr, der sich an

der Universität Duisburg-Essen intensiv mit dem Prozess des

Carbon Capture auseinandergesetzt und gemeinsam mit Florian

Hildebrand und Dr. Niklas Friederichsen 2022 die Greenlyte

Carbon Technologies GmbH gegründet hat.

An der nun in

Duisburg eröffneten Anlage ist neben dem Lehrstuhl für

Energieverfahrenstechnik und Energiesysteme der Universität

Duisburg-Essen auch der Lehrstuhl für Technische

Thermodynamik der RWTH Aachen beteiligt.* Die Universität

Duisburg-Essen unterstützte, indem ihr Gründungszentrum GUIDE

die Ausgründung begleitete.

„Diese Anlage zeigt

eindrucksvoll, wie Ergebnisse der universitären Forschung in

Startups und industrielle Dimensionen transferiert werden

können“, sagt Prof. Dr. Barbara Albert, Rektorin der

Universität Duisburg-Essen. „Mit Greenlyte wird Wissen aus

der Forschung umgesetzt in moderne Technologie für

Klimaneutralität.“

Mitgründer Dr. Niklas

Friederichsen sieht im Wasserstoff-Testfeld am Campus

Duisburg den idealen Standort für die Liquid-Solar-Anlage:

“Das Wasserstoff-Testfeld des ZBT befindet sich 20 km

entfernt vom Firmensitz der Greenlyte Carbon Technologies.

Wir glauben an schnelle, iterative Entwicklungsprozesse, für

die räumliche Nähe und ein enger Austausch mit den

Kolleg:innen von unschätzbarem Wert sind. Am Standort selbst,

aber insgesamt im Ruhrgebiet, wurde über die letzten Jahre

eine Fülle an Infrastruktur und Wasserstoff-Know-How

aufgebaut, von dem wir als innovatives Unternehmen sehr

profitieren.

Hier können wir unsere Technologie im

industriellen Maßstab weiterentwickeln, um sie robust und

über viele tausend Stunden validiert im nächsten Schritt zu

kommerzialisieren. Die Eröffnung heute ist für uns ein

wichtiger Meilenstein in der Demonstration unserer

Technologie auf industrieller Skala.”

Zur

Verfahrenstechnik: Die Direct-Air-Capture-Technologie basiert

auf einem kontinuierlich betriebenen, dreistufigen Prozess:

Absorption: Umgebungsluft wird durch eine Säule geleitet, in

der Kohlendioxid (CO₂) mit einem unternehmenseigenen

Absorptionsmittel reagiert. Das Gas wird dabei in Form von

Bicarbonat chemisch gebunden. Kristallisation und Trennung:

Die bicarbonatreiche Lösung wird kontrolliert

auskristallisiert. Es bilden sich feste Carbonatkristalle,

die unkompliziert zu handhaben und zu lagern sind.

Elektrochemische Desorption: Eine wässrige Bicarbonatlösung

wird elektrochemisch direkt zu Kohlendioxid (CO2) und

Wasserstoff (H2) umgewandelt. H2 und CO2 stehen direkt als

Ausgangsstoff für die Synthese von synthetischem Kraftstoff

wie z.B. SNG oder Methanol zur Verfügung. Das

Absorptionsmittel wird für den nächsten Zyklus regeneriert.

Die modular aufgebaute Technologie arbeitet mit

ungiftigen Materialien und lässt sich flexibel mit

intermittierenden erneuerbaren Energiequellen koppeln. * Zu

den Investoren von Greenlyte Carbon Technologies gehören

Earlybird, die Green Generation Management GmbH, die Carbon

Removal Partners AG, die AENU Advisor GmbH und Partech.

Partner sind neben der Universität Duisburg-Essen und dem

ZBT unter anderem die Evonik Industries AG, Düsseldorf

Airport, das Max-Planck-Institut für chemische

Energiekonversion, die Aachener Verfahrenstechnik der RWTH

Aachen, die Fumatech BWT GmbH, Uniper SE und MB Energy.

|

|

Nacht der Physik in Duisburg |

|

Experimentieren, staunen, verstehen

Duisburg, 17. November 2025 - Bei der Nacht der Physik an der

Universität Duisburg-Essen darf wieder nach Herzenslust geforscht,

gebaut und gestaunt werden. Am 21. November ab 17 Uhr öffnet die

Fakultät für Physik am Campus Duisburg (Lotharstraße 1) ihre Türen.

Kinder und Erwachsene können bis 23 Uhr Experimente

ausprobieren, Labore besichtigen und entdecken, wie spannend

Wissenschaft im Alltag sein kann. Der Eintritt ist frei, eine

Anmeldung nicht nötig.

Gebannt beobachten junge Besucher ein Experiment bei der Nacht der

Physik. Copyright: UDE/Nicolas Wöhrl

Mit Experimenten, Laborführungen und Vorträgen wecken die

Forschenden der UDE Neugier und Begeisterung für Physik: Im

„schnellsten Labor der Welt“, dem Schullabor des

Sonderforschungsbereichs 1242, wird Licht zum Werkzeug –

Laserstrahlen stoppen die Zeit, Lichtblitze messen

Sekundenbruchteile, und im Laserlabyrinth darf mitgespielt

werden.

Darüber hinaus können Kinder ab zehn Jahren

selbst handwerklich aktiv werden: Sie greifen zu Kabel, Draht

und Schraubenzieher und verwandeln eine einfache Bürste im

Handumdrehen in ein kleines Rennfahrzeug oder bauen ein

solarbetriebenes Spielzeugauto. Den ganzen Abend über öffnen

die Forschungslabore ihre Türen: Im Reinraum lässt sich

verfolgen, wie aus Halbleitern winzige Computerchips

entstehen – von der Lithografie bis zu ultradünnen

Materialien.

Andere Experimente führen ins All: Wie

aus mikroskopisch kleinen Staubkörnchen Planeten wachsen,

zeigen Versuche zu Gravitation und Schwerkraft. Und wer

wissen will, wie man Elektronen in Bewegung bringt, erlebt

bei der Führung „Mit Terahertz-Strahlung auf Elektronenjagd“,

wie Infrarotstrahlen unsichtbare Teilchen sichtbar machen.

Ab 19 Uhr beleuchten Physiker der UDE in Vorträgen

die Kernthemen der Physik – vom All bis zur Quantenwelt. Dr.

Jens Teiser erklärt, warum auf dem Mond die Sanduhr stehen

bleibt, Prof. Dr. Axel Lorke und Prof. Dr. Klaus Hornberger

entführen in die Welt des diesjährigen Physik-Nobelpreises.

Danach wird’s alltagsnah: Dr. Florian Mazur spricht über die

Optimierung von Flughäfen, Prof. Dr. Hendrik Härtig über

politische Bildung im Physikunterricht.

Wer nach dem

Staunen selbst ins Studium starten möchte, findet im Foyer

Ansprechpartner:innen zu Physik, Lehramt Physik und Energy

Science. Lehrende und Studierende berichten aus ihrem Alltag,

erklären das Buddy-System und beantworten Fragen zu

Bewerbung, Studienverlauf und Berufsperspektiven – ganz ohne

Formeln, aber mit viel Begeisterung. Die Veranstaltung ist

auch mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen zugänglich.

|

|

Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung

|

|

Ausgangsbedingungen für mehr

Chancengleichheit

Duisburg, 17. November 2025 -

Kurz vor Inkraftreten des Rechtsanspruchs auf

Ganztagsförderung im Grundschulalter zum Schuljahr 2026/27

ist Deutschland von der flächendeckenden Zugänglichkeit von

Ganztagsangeboten noch weit entfernt. Der soeben erschienene

IAQ-Report der Universität Duisburg-Essen bündelt die

Ausgangsbedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung des

Rechtsanspruchs.

Das Team um Prof. Dr. Sybille

Stöbe-Blossey hat darin außerdem die aktuelle Lage

analysiert. Der Ausbau der Ganztagsförderung an Grundschulen

verfolgt ein politisch essentielles Ziel: die Verbesserung

der Chancengleichheit im Bildungssystem. Bereits 2021 wurde

ein ab dem Schuljahr 2026/27 geltender Rechtsanspruch auf

Ganztagsförderung beschlossen.

Damit verbunden ist

das Ziel, allen Kindern im Rahmen des Ganztagsangebots

zusätzliche Bildungs- und Förderangebote zu ermöglichen.

Nicht zuletzt für Kinder, die in schwierigen

Rahmenbedingungen aufwachsen, sollen sich so bessere Chancen

auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe ergeben. Dazu sind

Konzepte erforderlich, die Lernen, Freizeit und individuelle

Förderung verbinden.

Ein Fokus sollte dabei auf

sozialen Kompetenzen, Sprachförderung und kindgerechter

Beteiligung liegen, so die Wissenschaftlerinnen der

IAQ-Forschungsabteilung Bildung, Entwicklung, Soziale

Teilhabe (BEST) unter der Leitung von Prof. Dr. Sybille

Stöbe-Blossey im aktuellen IAQ-Report. „Am besten lassen sich

solche Angebote durch eine kommunal koordinierte

Zusammenarbeit zwischen Schule und Trägern der Kinder- und

Jugendhilfe realisieren“, erläutert Stöbe-Blossey.

Bislang nehmen Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien,

die mit Blick auf bessere Bildungschancen in besonderem Maße

eine Förderung benötigen, unterdurchschnittlich oft an

Ganztagsangeboten teil. Hier verweisen die Forscherinnen auf

aktuelle Auswertungen der Kinderbetreuungsstudien (KiBS) des

Deutschen Jugendinstituts (DJI), die im Rahmen einer

Studie für das Deutsche Institut für Sozialpolitikforschung

(DIFIS)* durchgeführt wurden. Besonders benachteiligt

sind demnach Kinder aus Familien, in denen die Eltern einen

niedrigen Bildungsstand haben oder die Betreuungskosten nicht

tragen können.

Fazit: „Die bildungs- und

sozialpolitischen Potenziale der Ganztagsförderung können nur

ausgeschöpft werden, wenn es Angebote gibt, die allen Kindern

den Zugang zu einer kooperativen Förderung ermöglichen. Die

Voraussetzung dafür ist eine finanzielle Förderung, die einen

bedarfsdeckenden Ausbau ermöglicht und die sowohl soziale als

auch kommunale Ungleichheiten berücksichtigt“, erläutert

Prof. Dr. Sybille Stöbe-Blossey.

Am Montag,

24.11.2025 diskutieren Prof. Dr. Sybille Stöbe-Blossey und

Iris Nieding im Rahmen der Onlineveranstaltung „IAQ

debattiert“ u.a. mit Beteiligten aus dem Bundesministerium

für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ)

und aus der kommunalen Praxis die Frage, wie eine

kindorientierte und sozialräumlich verankerte Förderung an

Ganztagsschulen in Kooperation zwischen Schule, Trägern der

Kinder- und Jugendhilfe und kommunalen Akteuren gelingen kann

– und welche Rahmenbedingungen dafür notwendig sind.

* Neimanns, Erik und Antonella Faggin. 2025. Zugangshürden zu

Betreuung im Kita- und Grundschulalter trotz Rechtsanspruch.

DIFIS-Studie 2025-05. Duisburg, Bremen: Deutsches Institut

für Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung. Weitere

Informationen: Sybille Stöbe-Blossey, Stella Glaser, Iris

Nieding, Corin Wimmers, 2025: Ganztagsförderung an

Grundschulen: Ein bildungs- und sozialpolitisches Konzept für

mehr Chancengleichheit? Duisburg: Inst. Arbeit und

Qualifikation.

IAQ-Report 2025-11.

|

|

Erste Zukunftskonferenz NRW holt

Landespolitik und -Wissenschaft zur Umsetzung der

Nachhaltigkeitsziele an einen TischDuisburg

|

|

Duisburg-Essen, 13. November 2025 –

Nordrhein-Westfalen steht vor großen gesellschaftlichen,

ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen bei den

Themen Klimawandel, Energie-, Wärme- und Mobilitätswende,

Transformation der Industrie, Digitalisierung sowie soziale

Teilhabe und Gerechtigkeit. Wissenschaft und Forschung

spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, tragfähige

Lösungen aufzuzeigen und diese gemeinsam mit Politik,

Wirtschaft und Gesellschaft umzusetzen. Vor diesem

Hintergrund findet am 12. und 13. November 2025 an der

Universität Duisburg-Essen die erste Zukunftskonferenz NRW

statt.

Themenbereiche

Im Zentrum der Konferenz

stehen die folgenden Themen:

Klimawandel und Gesundheit

Klimaanpassung und Resilienz

Integration, Bildung und

Teilhabe

Industrietransformation und Kreislaufwirtschaft

Transport und Mobilitätswende

Energie- und Wärmewende

Gesellschaftliches Miteinander

Bildung für

nachhaltige Entwicklung (BNE)

Entwicklung von Indikatoren

für Forschung, Lehre und Transfer

Ministerin Brandes bei der ersten Zukunftskonferenz NRW ©

Malte Reiter Fotografie

v.l.n.r Prof. Dr. Oliver Locker

Grütjen, Präsident der Hochschule Rhein-Waal und Sprecher der

Nachhaltigkeitsallianz NRW der Hochschulen für Angewandte

Wissenschaften, Wissenschaftsministerin Ina Brandes MdL,

Schirmherrin der Zukunftskonferenz NRW, Prof. Dr. Birgitta

Wolff, Rektorin der Bergischen Universität Wuppertal und

Sprecherin der Nachhaltigkeitsinitiative der Universitäten

Humboldtⁿ, Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick, Präsident und

wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts

sowie Co-Sprecher von Humboldtⁿ

16 Universitäten, 20

Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in

Nordrhein-Westfalen – so auch die drei Universitäten

Duisburg-Essen, Bochum und Dortmund in der

Universitätsallianz Ruhr sowie außeruniversitäre

Forschungseinrichtungen, wie insbesondere das Wuppertal

Institut, bündeln an diesen beiden Tagen erstmals ihre

Expertise im Rahmen einer gemeinsamen Konferenz und machen

damit deutlich: Die Wissenschaft stellt sich in den Dienst

der großen Transformationsaufgaben des Landes und engagiert

sich dafür, die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Agenda

2030 voranzutreiben und den Transformationsprozess in

Nordrhein-Westfalen aktiv mitzugestalten.

Die

Zukunftskonferenz NRW wurde von der Nachhaltigkeitsinitiative

der Universitäten Humboldtⁿ sowie der Nachhaltigkeitsallianz

NAW.NRW der Hochschulen für angewandte Wissenschaften in

Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen.

Die erste

Zukunftskonferenz NRW wird vom Ministerium für Kultur und

Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.

Ina Brandes, Wissenschaftsministerin und Schirmherrin der

Zukunftskonferenz NRW: „Die Dichte und Exzellenz unserer

Forschungslandschaft mit hervorragenden Universitäten,

Hochschulen für Angewandte Wissenschaft und

Forschungsinstituten ist einzigartig in Europa. Die

Zukunftskonferenz bündelt die herausragende Expertise und

bringt Politik, Wissenschaft und Wirtschaft an einen Tisch.

Besonders die enge Zusammenarbeit von Universitäten und

Hochschulen für Angewandte Wissenschaften ist ein großer

Gewinn: Sie verbindet exzellente Forschung mit praxisnaher

Lehre und direktem Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft.

Nur im engen Zusammenschluss wird es gelingen, unsere

Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.“

Kooperationsraum

für Synergien

Prof. Dr. Birgitta Wolff, Rektorin der

Bergischen Universität Wuppertal und Sprecherin der

Nachhaltigkeitsinitiative der Universitäten Humboldtⁿ,

verdeutlicht: „Nordrhein-Westfalen ist Wissenschaftsland. Mit

dieser Konferenz schaffen wir ein Scouting- und

Kooperationsformat, um Lösungsansätze aus der Tiefe der

NRW-Forschungscommunity sichtbarer zu machen und in die

Umsetzung zu bringen. Wir wollen die besten Ideen und Köpfe

zusammenbringen, um die Umsetzung der

Nachhaltigkeitsstrategie NRW gemeinsam voranzubringen.“

Prof. Dr. Oliver Locker-Grütjen, Präsident der Hochschule

Rhein-Waal und Sprecher der Nachhaltigkeitsallianz NRW der

Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, betont: „Die

Herausforderungen von Klimawandel, Energiewende und sozialer

Teilhabe lassen sich nur gemeinsam lösen. Die

Zukunftskonferenz NRW ist ein starkes Signal dafür, dass

unsere Hochschulen gemeinsam Verantwortung übernehmen – über

Fächergrenzen und Hochschultypen hinweg. Wir danken der

Universität Duisburg-Essen, die den Raum dafür auf ihrem

Campus zur Verfügung stellt und dem Ministerium für die

Unterstützung.“

Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick,

Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer des

Wuppertal Instituts sowie Co-Sprecher von Humboldtn, stellt

heraus: „Gerade in der heutigen Zeit, die durch vielfältige

geopolitische Krisen eine zunehmende gesellschaftliche

Polarisierung und hohe Verunsicherung geprägt ist, kommt es

ganz entscheidend darauf an, dass die wissenschaftlichen

Akteurinnen und Akteure des Landes ihre Kräfte bündeln und in

die Erarbeitung konkreter Lösungsbeiträge einbringen. Gerade

in NRW mit seiner exzellenten Wissenschaftsbasis sind die

Voraussetzung dafür sehr gut.“

Zum Ablauf der

Konferenz

Diese Konferenz vereint Spitzenforschende aus

Nordrhein-Westfalen und bündelt die Expertise führender Köpfe

aus Forschung und Transfer des Landes, um die nachhaltige

Transformation voranzutreiben.

In sogenannten

Zukunftswerkstätten geschieht die eigentliche fachliche

Arbeit auf der Konferenz. Diese orientieren sich thematisch

weitgehend an der Empfehlung des NRW-Nachhaltigkeitsbeirats

für die Landesregierung zu Nordrhein-Westfalen-spezifischen

Transformationsbereichen. Drei Beispiele für die Werkstätten

sind „Klimawandel und Gesundheit“, „Transport und

Mobilitätswende“ und „Gesellschaftliches Miteinander“. Das

innovative Werkstattformat ermöglicht einen intensiven,

konzentrierten wissenschaftlichen Austausch zu den jeweiligen

Themen: Die Beteiligten können Forschungsfragen entwickeln,

Impulse für konkrete Umsetzungsideen setzen sowie Potenziale

für künftige Forschungskooperationen ausloten.

Exzellent ausgewiesene Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler leiten die Themenbereiche. Sie strukturieren

die Diskussion, bringen ihr Know-how ein und sorgen für die

Verknüpfung von Forschung, Transfer und gesellschaftlichen

Bedarfen. Im Nachgang der Veranstaltung werden unter

www.zukunftskonferenz.nrw weitere Informationen zu diesen

„Themenpatinnen und Themenpaten“ veröffentlicht. Sie stehen

auch nach der Zukunftskonferenz als Ansprechpartnerinnen und

Ansprechpartner, Vermittlerinnen und Vermittler für die

wissenschaftsbasierte Politikberatung in Nordrhein-Westfalen

zur Verfügung.

Die erste Zukunftskonferenz setzt den

Startpunkt für weitergehende Aktivitäten der beteiligten

Partner. Über verschiedene Folgeformate wird sichergestellt,

dass die Wissenschaftscommunity des Landes ihr Know-how auch

über den Auftakt hinaus in das Erreichen der

Nachhaltigkeitsziele investiert. Die Ideen hierfür sowie zur

Einbeziehung des wissenschaftlichen Nachwuchses ab 2026

werden im Rahmen der Konferenz weiter präzisiert.

|

|

Förderung für

Tumorforschung - Bessere Therapie gegen Krebs des oberen

Verdauungstrakts

|

|

Duisburg, 13.

November 2025 - Ein internationales Forschungsteam geht neue

Wege im Kampf gegen Krebs des oberen Verdauungstrakts.

Maßgeblich daran beteiligt sind Wissenschaftler:innen der

Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen. In

ihrem Fokus stehen sogenannte Radionuklid-Theranostika.

Das sind Medikamente, die Krebszellen gleichzeitig

aufspüren und mit gezielter Strahlung zerstören können. Sie

sollen in Zukunft auch bei Krebs des oberen Verdauungstrakts

eingesetzt werden. Gefördert wird das Vorhaben von „Stand Up

To Cancer“ für 18 Monate bis März 2027 mit rund 357.000 Euro.

Rund 200.000 Euro fließen an die Forschenden in Essen.

Die in Essen forschenden Teammitglieder (v.l.n.r.) Dr.

Valeska von Kiedrowski, Dr. Kim Fischer, Dr. Lisa Rennau,

Prof. Dr. Katharina Lückerath, Dr. Marija Trajkovic-Arsic und

Prof. Dr. Jens Siveke (Medizinische Fakultät / privat)

Krebserkrankungen des oberen Verdauungstrakts zählen

weltweit zu den aggressivsten Tumorarten mit oft ungünstiger

Prognose. Ziel des Forschungsprojektes ist, vor allem gegen

Krebs des oberen Verdauungstrakts gezieltere Behandlungen zu

entwickeln – mit besseren Heilungschancen und weniger

Belastung für die Betroffenen. „Wir konzentrieren uns auf

Radionuklid-Theranostika, weil diese zwei Funktionen ausüben

können“, sagt Prof. Dr. Ken Herrmann, Direktor der Klinik für

Nuklearmedizin des Universitätsklinikums Essen (UK Essen).

„Diese Medikamente machen Tumorzellen für bildgebende

Verfahren sichtbar und zerstören sie gleichzeitig mit

radioaktiver Strahlung. Dabei wirken sie gezielter als andere

Mittel, schonen gesundes Gewebe und verursachen weniger

Nebenwirkungen als klassische Chemotherapien.“ Bisher können

Radionuklid-Theranostika nur bei wenigen Krebsarten zum

Einsatz kommen. Das Konsortium möchte herausfinden, wie das

Prinzip auf Krebs des oberen Verdauungstrakts übertragen

werden kann.

Das Projekt bringt

Forschungspartner:innen aus den USA und Deutschland zusammen:

Verantwortlich sind Prof. Dr. Ken Herrmann und Eric Fischer,

PhD., Professor of Biological Chemistry and Molecular

Pharmacology am Dana-Farber Cancer Institute in Boston.

Unterstützt wird Professor Herrmann am UK Essen von Prof. Dr.

Jens Siveke, Dr. Marija Trajkovic-Arsic, Dr. Valeska von

Kiedrowski sowie von Prof. Dr. Katharina Lückerath.

Während das Team in Boston neue Wirkstoffe identifiziert,

entwickeln die Forschenden am UK Essen diese zu sogenannten

radioligandbasierten Medikamenten weiter, um sie künftig zu

erproben. Das Team arbeitet sowohl mit bereits gut

erforschten Angriffspunkten auf Tumorzellen als auch an der

Entdeckung neuer Strukturen, die sich für gezielte Therapien

eignen.

|

|

Wie Stressfaktoren das Leben in Flüssen formen

|

|

Erste weltweite Auswertung

Duisburg, 12. Noveember 2025 -

Süßgewässer verlieren unter dem Einfluss vieler

gleichzeitiger Belastungen schneller Arten als jedes andere

Ökosystem. Ein Forschungsteam um Biolog:innen der Universität

Duisburg-Essen hat nun erstmals vergleichend analysiert, wie

verschiedene Stressfaktoren weltweit auf fünf Gruppen von

Flussorganismen wirken. Die Ergebnisse, veröffentlicht in

Nature Ecology & Evolution, liefern eine Grundlage für

künftige Vorhersagen.

Versalzung ist ein weltweites Problem, vor allem in trockenen

Regionen, und betrifft Gewässer und Landlebensräume

gleichermaßen. © Dirk Jungmann

Landwirtschaft,

Abwässer, Staudämme, die Abschwemmung feiner Sedimente von

Äckern und nicht zuletzt der Klimawandel mit seinen

steigenden Temperaturen verändern Qualität und Struktur von

Süßwasserökosystemen, vor allem von Flüssen. Doch bislang

fehlte ein klares Bild, wie einzelne, menschgemachte

Stressfaktoren auf verschiedene Artengruppen wirken.

Ein Team um Erstautor Dr. Willem Kaijser von der

Arbeitsgruppe Aquatische Ökologie der Universität

Duisburg-Essen (UDE) hat diese Lücke nun geschlossen. Die

Forschenden sichteten mehr als 22.000 Fachartikel und

analysierten 1.332 Datensätze aus 276 Studien. Daraus

entstand die erste globale Zusammenfassung, die

Belastungsfaktoren mit den Reaktionen von fünf wichtigen

Organismengruppen in Beziehung setzt: Mikroorganismen, Algen,

Wasserpflanzen, wirbellose Tiere und Fische.

Über

alle Gruppen hinweg steht die Artenvielfalt besonders mit

folgenden Belastungsfaktoren in Zusammenhang: erhöhter

Salzgehalt, Sauerstoffmangel und übermäßige

Sedimentablagerungen. Diese Faktoren treten oft gemeinsam auf

und verschlechtern Lebensbedingungen – etwa durch

Stoffwechselstress oder verschlammte Lebensräume.

Andere Einflüsse wie Nährstoffanreicherung und Erwärmung

wirken je nach Artengruppe unterschiedlich. Manche Algen

profitieren von moderaten Nährstoffmengen, die ihr Wachstum

und ihre Artenzahl fördern können. Höhere Wasserpflanzen

hingegen verlieren an Vielfalt, wenn Salzgehalt oder

Nährstoffeinträge steigen. Wirbellose und Fische leiden

besonders unter Sauerstoffmangel und feinen

Sedimentablagerungen, die ihre Lebensräume überdecken.

Die Forschenden nutzten statistische Modelle und

Wahrscheinlichkeitstheorien, um diese Zusammenhänge sichtbar

zu machen und Wechselwirkungen zwischen den Stressoren zu

erkennen. Denn diese wirken oft zusammen und nicht selten

unterscheiden sich die Zusammenhänge zwischen Regionen und

Organismengruppen. Dennoch zeichnen sich Muster ab, die für

den Gewässerschutz entscheidend sind: „Salz, Sedimente und

Sauerstoffmangel schaden fast immer“ fasst Prof. Dr. Daniel

Hering zusammen.

„Unsere Analysen erlauben es nun,

diese Zusammenhänge zu quantifizieren und für Vorhersagen

nutzbar zu machen“. Die Studie entstand im

Sonderforschungsbereich RESIST der Deutschen

Forschungsgemeinschaft, der an der UDE koordiniert wird.

Originalpublikation:

https://doi.org/10.1038/s41559-025-02884-4

|

|

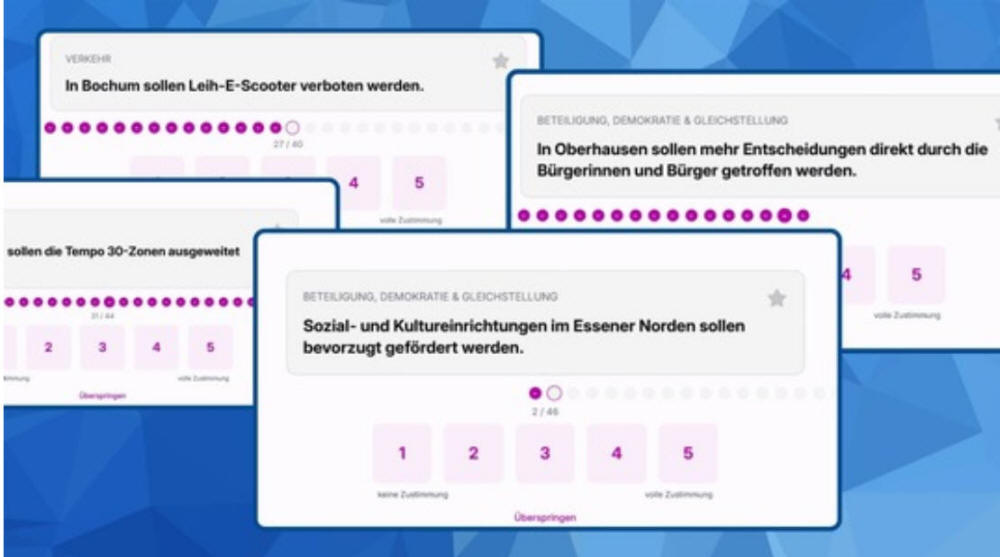

Kein

Wahlwunder, aber viel Erkenntnis - Politik am Kiosk

|

|

Duisburg, 3.

November 2025 - Kiosk, Büdchen, Bude oder Trinkhalle – sie

sind mehr als Verkaufsstellen für Zeitungen, Süßigkeiten und

Co. Oft sind sie Treffpunkte der Nachbarschaft, Orte des

Austauschs und soziale Knotenpunkte. Ihre Betreiber:innen

sind in ihren Vierteln teils bekannter als so mancher

politischer Akteur.

Können ihre Aufrufe die

Wahlbeteiligung erhöhen? Wohl nicht, so das Ergebnis eines

Feldexperiments während der Kommunalwahl im September 2025 in

Nordrhein-Westfalen. Wichtige Erkenntnisse für die politische

Bildung hat das Projekt der Arbeitsgruppe Empirische

Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen dennoch

gebracht.

Rund sechs Wochen vor der Kommunalwahl am

14. September 2025 wurden an zufällig ausgewählten

Straßenkiosken in acht Großstädten (Bielefeld, Dortmund,

Duisburg, Düsseldorf, Essen, Köln, Münster und Wuppertal)

Wahlaufrufe der Betreiber:innen angebracht. Die Idee der

Arbeitsgruppe Empirische Politikwissenschaft an der

Universität Duisburg-Essen (UDE) in Kooperation mit der

Universität Bamberg dahinter: Kioskbesitzer:innen gelten in

ihren Vierteln als vertraute Gesichter und

Multiplikator:innen. Ihr persönlicher Appell sollte die

Menschen nicht nur an die Wahl erinnern, sondern auch als

glaubwürdiger und nahbarer wahrgenommen werden. So sollte das

Gefühl entstehen, dass Wählen ein gemeinschaftliches,

erwünschtes Verhalten ist – und die Plakate zugleich

Gespräche über die Wahl in der Nachbarschaft anregen.

115 Kioske nahmen am Projekt teil, 28 von ihnen erhielten ein

personalisiertes Plakat mit Foto der Betreiber:innen, 87

Kioske erhielten Plakate ohne Foto. Die Auswertung der

Wahldaten ernüchtert jedoch: Die Plakataktion hatte keinen

messbaren Einfluss auf die Wahlbeteiligung. Auch in den

Stimmbezirken mit personalisierten Plakaten lag der

Unterschied bei lediglich 0,3 Prozentpunkten – „zu gering, um

von einem echten Effekt zu sprechen“, erklärt Projektleiter

Prof. Dr. Achim Goerres. Der Politikwissenschaftler zeigt

sich selbst überrascht: „Es zeigt sich: Selbst lokal sehr

bekannte Personen wie Kioskbesitzer:innen können mit ihrer

Kampagnenunterstützung keine Mobilisierung im städtischen

Nahraum herbeiführen.“

Ganz ohne Wirkung blieb die

Aktion nicht: In Interviews mit 20 Kioskbesitzer:innen zeigte

sich, dass das Projekt vielerorts positiv wahrgenommen wurde

– als Zeichen von Engagement und Zusammenhalt. Zugleich

berichten jedoch viele von geringem politischen Interesse in

der Nachbarschaft. Eine ergänzende Bevölkerungsbefragung mit

rund 600 Teilnehmenden soll nun weitere Aufschlüsse über

Wahrnehmung und Wirkung der Aktion liefern.

„Kioskbesitzer:innen sind bereit, sich für die Community zu

engagieren“, so Goerres. Letztendlich zeige diese Studie

aber: „Nur Bildung, vor allem politische Bildung, in der

Schule sowie eine spannende politische Auseinandersetzung

treiben die Wahlbeteiligung sicher nach oben.“

|

|

- Bundesministerium für Wirtschaft

und Energie fördert neues Projekt

- Neue Methode

verbessert Prognose und Therapie von Prostatakrebs

|

|

Mit

laseraktivierten Antikörpern gegen Magen- und Darmkrebs

Duisburg, 28. Oktober 2025 - Das Bundesministerium für

Wirtschaft und Energie (BMWE) fördert ein gemeinsames

Forschungsprojekt des Instituts für Anatomie an der

Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen und der

Immunotools GmbH mit über einer halben Million Euro. Unter

der Leitung von Dr. Irina Kube-Golovin forscht ein Team des

Instituts für Anatomie dabei an der Entwicklung neuartiger

Therapien zur Behandlung gastrointestinaler Karzinome.

Ziel des Vorhabens ist die Verbindung von

MXen-Nanomaterialien mit tumorspezifischen Antikörpern, um

Darm- und Magentumoren gezielt bekämpfen zu können. Das Ziel

des Projektes ist es, einen wichtigen Beitrag zur

Weiterentwicklung moderner, personalisierter Krebstherapien

zu leisten.

Copyright: Irina Kube-Golovin (generiert mit KI)

Im

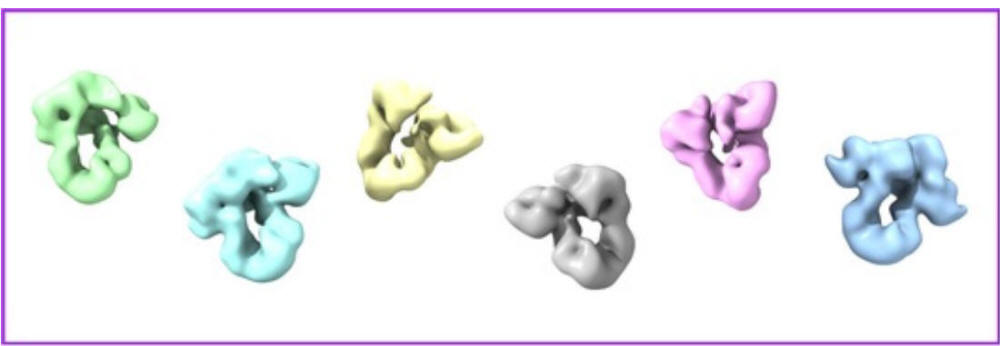

Zentrum der Forschung stehensogenannte

MXen-Antikörper-Konjugate, also zwei chemisch miteinander

verbundene Moleküle: winzige, hoch leitfähige

Nanomaterialien, verknüpft mit Antikörpern. Die Antikörper

richten sich gegen Oberflächenmoleküle, die auf Krebszellen

vorkommen: CEACAM5 (Carcinoembryonic Antigen-related Cell

Adhesion Molecule 5) und GPA33 (Glycoprotein A33). Beide

Moleküle kommen auf vielen Tumorzellen stark erhöht vor,

GPA33 insbesondere bei Darmkrebs, CEACAM5 vor allem bei

Magenkarzinomen.

Diese neuartigen

MXen-Antikörper-Konjugate haben die Funktion, Tumorzellen

gezielt zu erkennen und zu binden. Wird das Tumorgewebe

anschließend mit Infrarotlaser bestrahlt, wandeln die MXene

das Licht in Wärme um. In dieser sog. photothermalen

Tumortherapieansatz werden die Krebszellen lokal überhitzt

und zerstört, ohne umliegendes gesundes Gewebe zu schädigen.

„Unser Ansatz verbindet die Präzision von Antikörpern mit

den physikalischen Vorteilen neuartiger Nanomaterialien“,

erklärt Dr. Irina Kube-Golovin. „Dadurch können wir

Tumorzellen gezielt angreifen und gleichzeitig die Belastung

für Patient:innen verringern.“

Im Forschungsprojekt

arbeiten drei Akteure Hand in Hand: In der

Universitätsmedizin Essen werden Antikörper gegen CEACAM5

hergestellt und die biologische Wirksamkeit und Sicherheit

der MXen-Antikörper-Konjugate untersucht. Die Immunotools

GmbH im niedersächsischen Friesoythe fokussiert sich auf die

Produktion von Antikörpern gegen das Oberflächenmolekül GPA33

sowie die Etablierung neuer Antikörper-Kopplungsverfahren und

das im polnischen Posen ansässige Unternehmen NanoCarbonTech

produziert und optimiert die MXen-Nanomaterialien.

„Langfristig könnte der Ansatz dazu beitragen, neue,

minimalinvasive Behandlungs-strategien für Patient:innen mit

soliden Tumoren zu entwickeln, insbesondere für Fälle, in

denen herkömmliche Therapien an ihre Grenzen stoßen“, so Dr.

Kube-Golovin.

PROMISE erhält Preis der

Deutschen Hochschulmedizin 2025

Neue

Methode verbessert Prognose und Therapie von Prostatakrebs

Der Preis der Deutschen Hochschulmedizin 2025

geht an die internationale Initiative PROMISE*. Das

Forschungsteam unter Federführung der Universitätsmedizin

Essen entwickelte eine Methode, um mit hochgenauer Bildgebung

den Verlauf von Prostatakrebs noch präziser vorherzusagen und

Therapien individueller zu steuern.

Das Projekt ist

ein herausragendes Beispiel für eine internationale und

interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Forschungsergebnisse in

Rekordzeit in die klinische Anwendung überführt.

Mit der PSMA-PET, einem hochmodernen Bildgebungsverfahren,

können Prostatakrebszellen und ihr Ausbreitungsstadium im

Körper besonders präzise sichtbar gemacht werden.

UDE/Wolfgang Fendler

Prostatakrebs ist mit jährlich

rund 65.000 Neuerkrankungen die häufigste Krebserkrankung bei

Männern in Deutschland, 2020 starben rund 15.000 Patienten,

etwa jeder elfte Mann erkrankt im Laufe seines Lebens daran.

Für Mediziner:innen ist es eine Herausforderung, den Verlauf

frühzeitig und abhängig von der Aggressivität richtig

einzuschätzen und eine passende Therapie zu wählen. Damit das

gelingen kann, ist eine verständliche Vermittlung der Befunde

und des individuellen Risikos notwendig.

Das

PROMISE-Team nutzte für die Risikobewertung die PSMA-PET**,

ein hochmodernes Bildgebungsverfahren, mit dem sich

Prostatakrebszellen besonders präzise und ihr

Ausbreitungsstadium im Körper sichtbar machen lassen. Da die

Methode empfindlicher ist als ältere Verfahren, mussten ihre

Befunde zunächst in neue Behandlungsempfehlungen übersetzt

werden – ein Prozess, den PROMISE maßgeblich geprägt hat.

In einer der größten Studien weltweit wertete das Team

Bilddaten von über 15.000 Patienten aus. Gemeinsam mit

international führenden Forschungseinrichtungen entwickelte

es daraus das PROMISE-Schema – eine Methode, mit der sich

individuelle Risikoprofile auf Basis der PSMA-PET deutlich

präziser bestimmen lassen. Darauf aufbauend entstanden

Nomogramme, also Vorhersagemodelle für das individuelle

Risiko, die für Ärzt:innen und Patient:innen verständlich

aufbereitet und zur gemeinsamen Therapieentscheidung nutzbar

sind.

Neuer Standard gesetzt Besonders beeindruckend:

die schnelle Übertragung der Forschungsergebnisse in die

klinische Praxis. Bereits wenige Monate nach der

Veröffentlichung wurden die neuen Modelle in die deutsche

S3-Leitlinie Prostatakarzinom aufgenommen und bilden für

Mediziner:innen die maßgebliche Empfehlung für die

Behandlung. Auch international gilt die Methode inzwischen

als Standard.

„Mit PROMISE können wir Patienten und

Ärzt:innen erstmals eine verlässliche Grundlage für

individuell abgestimmte Therapieentscheidungen bieten“,

erklärt dazu Prof. Dr. Wolfgang Fendler, Projektleiter und

leitender Oberarzt in der Klinik für Nuklearmedizin am

Universitätsklinikum Essen.

„Wir sind stolz, dass

unsere Arbeit inzwischen weltweit als Standard anerkannt ist

und die Prostatakrebsdiagnostik nachhaltig verändert.“ „Die

Jury war beeindruckt von der Teamleistung und der

wissenschaftlichen Exzellenz des PROMISE-Projekts, das eine

der größten Herausforderungen in der Urologie angegangen

ist“, heißt es in der Begründung. Das Projekt habe

Forschungsergebnisse in beeindruckender Geschwindigkeit in

klinische Leitlinien überführt und damit gezeigt, wie

universitärer Forschergeist direkt der Patientenversorgung

zugutekommt.

PROMISE bietet Ärzt:innen und Patienten

ein verlässliches Werkzeug für gemeinsame

Therapieentscheidungen und stärke durch nachvollziehbare,

individualisierte Diagnosen das Vertrauen in die Medizin.

Damit setze das Team neue internationale Maßstäbe für

vernetzte und innovative Hochschulmedizin.

Der Preis

der Deutschen Hochschulmedizin wird jährlich vom

Medizinischen Fakultätentag und dem Verband der

Universitätsklinika Deutschlands verliehen. Er zeichnet

innovative Forschungsprojekte mit hoher Relevanz für die

Patient:innenversorgung und Gesellschaft aus. Die mit 25.000

Euro dotierte Auszeichnung wird am 26. November 2025 in

Berlin im Rahmen des Tages der Hochschulmedizin vergeben.

Über die Preisträger entscheidet eine Jury aus

Vertretungen von Universitätsmedizin,

Patientenorganisationen, Industrie und Forschung.

*PROstate cancer Molecular Imaging Standardized Evaluation

**Prostata-spezifische Membran-Antigen

Positronen-Emissions-Tomographie

|

|

50 Jahre „Poet in Residence“ an der UDE |

|

Wo kommen

wir her, wo wollen wir hin?

Duisburg, 23.

Oktober 2025 - Seit 50 Jahren kommen Autorinnen und Autoren

als „Poets in Residence“ an die Universität Duisburg-Essen –

für Lesungen, Seminare und Poetikvorlesungen. Die

Einrichtung, 1975 nach US-amerikanischem Vorbild begründet,

bringt jedes Semester eine Stimme der Gegenwartsliteratur ins

Ruhrgebiet.

Von Literaturnobelpreisträger Günter

Grass über Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boie bis hin

zur frisch mit dem deutschen Buchpreis ausgezeichneten

Dorothee Elminger folgten 88 Autor:innen der Einladung. Ab

dem 4. November sind nun aus Anlass des Jubiläums gleich drei

Poets in Residence zu Gast in Essen: Karosh Taha, Dinςer

Güςyeter und Ralf Rothmann.

Den Auftakt der Reihe

machte 1975 einer der wichtigsten deutschen Autoren: Martin

Walser. Er hielt als erster Poet in Residence seine

Poetik-Vorlesungen noch an der damaligen

Universität-Gesamthochschule Essen. Seitdem kommen auf

Einladung des germanistischen Instituts regelmäßig namhafte

Schriftsteller:innen ins Ruhrgebiet.

„Für unser

50-jähriges Jubiläum haben wir drei wichtige Stimmen der

deutschen Gegenwartsliteratur mit Anbindung an die Region zu

uns eingeladen“, so Literaturwissenschaftlerin Prof. Dr.

Alexandra Pontzen, die die Reihe im Wintersemester 2025/2026

mit den Kolleginnen Dr. Anna Quednau und Prof. Dr. Corinna

Schlicht organisiert.

Unter dem Motto „Wo kommen wir

her, wo wollen wir hin? Schreiben und Identität in der

Gegenwart“ werden an drei Nachmittagen jeweils um 16:00 Uhr

in R11 T00 D03 (Hörsaal gegenüber der Bibliothek, Campus

Essen) Poetikvorlesungen, Lesungen und Gespräche mit

Studierenden und der interessierten Öffentlichkeit

stattfinden. Alle Veranstaltungen sind öffentlich und

kostenfrei.

Die Termine

4. November: Karosh Taha:

„Schreiben in Zeiten des Krieges und Völkermordes“.

Poetikvorlesung und Gespräch

Karosh Taha, 1987 im

irakischen Zaxo geboren, kam 1997 mit ihren kurdischen Eltern

nach Deutschland. An der Universität Duisburg-Essen und an

der University of Kansas/USA absolvierte sie ein

Lehramtsstudium in den Fächern Englisch und Geschichte und

arbeitete zeitweise als Lehrerin.

Ihren Debütroman

Beschreibung einer Krabbenwanderung veröffentlichte sie 2018.

Karosh Taha setzt sich in ihrem literarischen Werk mit

postmigrantischen Perspektiven auf das Leben in Deutschland

auseinander. Mit Im Bauch der Königin erschien 2020 das

zweite Buch der mehrfach ausgezeichneten Schriftstellerin.

11. November: Dinςer Güςyeter: „Zwei Asylsuchende in

einer Brust“. Poetikvorlesung und Gespräch

Dinςer Güςyeter

wurde 1979 in Nettetal geboren, wo er auch heute noch lebt.

Er absolvierte eine Ausbildung als Werkzeugmechaniker und

gründete 2012 den unabhängigen Elif Verlag mit dem

Programmschwerpunkt Lyrik, in dem auch Teile seines eigenen

Werkes verlegt sind. Es folgten Einzelbände und Anthologien

mit bundesweit zahlreichen Lesungen.

2017 erschien Aus

Glut geschnitzt, im Jahr 2021 Mein Prinz, ich bin das Ghetto

und 2022 der Roman Unser Deutschlandmärchen, der 2023 mit dem

Preis der Leipziger Buchmessen ausgezeichnet wurde. Der Text

wurde in verschiedenen Theateradaptionen inszeniert. Güςyeter

ist Mitgründer des PEN Berlin.

18. November: Ralf

Rothmann: „Museum der Einsamkeit". Lesung und Gespräch

Ralf Rothmann wurde 1953 in Schleswig geboren, wuchs im

Ruhrgebiet auf und lebt heute in Berlin. Er arbeitete nach

seiner Maurerlehre in verschiedenen Berufen, unter anderem im

Universitätsklinikum Essen. Seinen frühen Romane Stier

(1991), Wäldernacht (1994), Milch und Kohle (2000) und Junges

Licht (2004) spiegeln das Leben und Arbeiten im Revier. Ralf

Rothmann beschreibt sein eigens Schreiben als

„autobiografisch getönt“. Seine Romane, Erzählungen und

Gedichte wurden vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem

Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen 2025. An der UDE

liest er aus seinem neuen Erzählband.

|

|

Dr. Volker Wissing: Gastprofessur für

Politikmanagement der Stiftung Mercator |

|

Duisburg, 14. Oktober 2025 -

FDP-Generalsekretär, Brückenbauer der Ampelkoalition,

Doppelminister: All diese Positionen verbindet man mit Dr.

Volker Wissing. Der ehemalige Spitzenpolitiker lehrt in

diesem Wintersemester an der NRW School of Governance der

Universität Duisburg-Essen – als Gastprofessor für

Politikmanagement der Stiftung Mercator. In einem Seminar

vermittelt er Masterstudierenden seine Erfahrungen aus fast

20 Jahren Parlaments- und Regierungsarbeit. Eine öffentliche

Vorlesung ist ebenfalls geplant.

Dr. Volker Wissing. Foto: Dominik Konrad

Zuerst das

Land, dann die Partei: Diese Überzeugung begleitet den

promovierten Juristen Dr. Volker Wissing (Jg. 1970) bis

heute. Im Laufe seiner politischen Karriere war er

FDP-Bundestagsabgeordneter (ab 2004), finanzpolitischer

Sprecher seiner Fraktion, Minister für Wirtschaft, Verkehr,

Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz (2016-2021),

Generalsekretär der FDP (2020-2024) und ab 2021

Bundesminister für Digitales und Verkehr.

Nach dem Bruch

der Ampelkoalition im November 2024 trat Dr. Wissing aus der

FDP aus, blieb aber als parteiloser Minister im Amt – aus

„politischer Verantwortung“, wie er sagte. Zusätzlich

übernahm er das Justizministerium.

„Dr. Volker Wissing

hat in politisch turbulenten Zeiten zentrale Zukunftsthemen

gestaltet – von der digitalen Verwaltung über moderne

Infrastruktur bis hin zu rechtspolitischen Reformen. Dass er

dieses Praxiswissen an unsere Studierenden weitergibt,

schätzen wir sehr“, sagt PD Dr. Julia Schwanholz, die mit Dr.

Kristina Weissenbach das Seminar leiten wird. Diese ergänzt:

„Ob es um Führungsstile, politische Kommunikation oder die

Frage geht, wie Vertrauen in Institutionen entsteht: Wer

könnte besser Einblicke in Entscheidungsprozesse geben als

jemand, der sie selbst mitgestaltet hat?“

Diese

Einblicke jungen Menschen zu ermöglichen, ist Dr. Wissing

wichtig. Denn: „Politische Praxis und wissenschaftliche

Perspektive gehören für mich unbedingt zusammen. Gerade in

schwierigen Regierungssituationen merkt man, wie wichtig

überlegtes Handeln, ein gutes Verständnis der Institutionen

und persönliche Verantwortung sind. Diese Erfahrungen möchte

ich an die Studierenden weitergeben – deshalb freue ich mich

sehr auf die Gastprofessur für Politikmanagement der Stiftung

Mercator.“

Gastprofessur mit Tradition:

Seit 2006

unterstützt die Stiftung Mercator die NRW School of

Governance der Universität Duisburg-Essen mit verschiedenen

Veranstaltungsformaten und eben jener Gastprofessur, die seit

18 Jahren an namhafte Persönlichkeiten aus der Politik

verliehen wird. Vor Dr. Volker Wissing gaben unter anderem

schon Armin Laschet, Dr. Gregor Gysi, Rita Süssmuth, Andrea

Nahles und Christian Wulff den Studierenden einen exklusiven

Einblick in ihre Arbeit.

|

|

Herausragende sicherheitspolitische

Expertin: Claudia Major wird Mercator-Professorin

|

|

Duisburg, 7. Oktober 2025 - Sie gilt als

eine der einflussreichsten Stimmen zu Fragen von Krieg und

Frieden, NATO und Sicherheit, sie berät die internationale

Politik und prägt die Debatten. Jetzt wird Dr. Claudia Major,

Senior Vice President für Transatlantische

Sicherheitsinitiativen des German Marshall Fund of the United

States, von der Universität Duisburg-Essen mit der

Mercator-Professur 2025 geehrt.

Grafik: UDE | Foto: Axel Martens

Am Mittwoch,19.

November, 18 Uhr, hält sie ihren öffentlichen Vortrag am

Campus Duisburg. Thema: Sicherheitspolitische Zeitenwende(n):

Herausforderungen und Handlungsoptionen für Deutschland und

Europa.

|

|

- Digitale Hochschultage für

Schüler:innen: Einblicke in die Welt des Studiums

-

Mathematik spielerisch erleben: Die mathebUDE wird eröffnet

|

|

Digitale Hochschultage für

Schüler:innen: Einblicke in die Welt des Studiums

Duisburg, 7. Oktober 2025 - Wie finde ich den

passenden Studiengang? Wie kann ich mein Studium finanzieren

und wie sieht der Campus eigentlich aus? Fragen, die bei den

Digitalen Hochschultagen der Universität Duisburg-Essen vom

20. Oktober bis 7. November beantwortet werden. Die

Anmeldungen zu den kostenlosen Veranstaltungen sind ab

sofort möglich.

Die Universität Duisburg-Essen (UDE)

lädt Schüler:innen ein, ihre Studienpläne schon jetzt in die

Spur zu bringen. Den Auftakt bilden die Campus-Touren in

Duisburg und Essen vom 20. bis 24. Oktober, bei denen

Teilnehmende den Campus erkunden und im direkten Austausch

mit Studierenden authentische Einblicke ins Uni-Leben

gewinnen können.

Vom 27. bis 31. Oktober folgen digitale

Informationsveranstaltungen rund um das Thema Studium – von

Studienfinanzierung und Stipendien über Campusleben bis hin

zu Berufsperspektiven.

Den Abschluss bildet vom 3.

bis 7. November die Studiengangwoche, in der sich zahlreiche

Fächer präsentieren: von Aquatischer Biologie über Energy

Science und Kommunikationswissenschaft bis hin zu Psychologie

und Wirtschaftswissenschaften. So erhalten Interessierte

einen tiefen Einblick in die Vielfalt der

Studienmöglichkeiten an der UDE. Weitere Informationen

https://www.uni-due.de/abz/studieninteressierte/digitalehochschultage.php

Mathematik spielerisch erleben: Die mathebUDE

wird eröffnet

Knobeltische, interaktive Exponate

und Stationen: Das ist die

mathebUDE,

die neue Mitmachwelt der Mathematik an der Universität

Duisburg-Essen. Hier entdecken Schüler:innen aller

Jahrgangsstufen mathematische Phänomene auf spielerische

Weise – sei es zu Zahlen, Geometrie, Funktionen,

Wahrscheinlichkeit, Logik und vielem mehr. Am Montag, 27.

Oktober, um 14 Uhr wird die mathebUDE offiziell eröffnet.

Interessierte Lehrkräfte sind eingeladen, das neue Angebot

kennenzulernen.

Anmeldungen sind bis zum 13. Oktober möglich.

Die Kugelpyramide ist

eines der 37 Exponate der mathebUDE. © UDE/Fabian Rösken

Inspiriert vom Gießener Mathematikum möchte die mathebUDE

Wissen auf erfrischende Weise näherbringen – nicht durch

abstrakte Formeln, sondern durch Ausprobieren und Erforschen.

37 verschiedene Exponate gibt es hier am Essener Campus.

„An ihnen lassen sich mathematische Strukturen und

überraschende Zusammenhänge buchstäblich be-greifen“, erklärt

Prof. Dr. Bärbel Barzel. „So muss man zum Beispiel beim

Zusammensetzen der Kugelpyramide den Aufbau geschickt planen.

Bei einem anderen Puzzle braucht es dringend den „anderen“

Blick und Zugang, um die Idee zur Lösung zu finden. Es ist

toll zu erleben, mit wie viel Spaß und Biss die Schüler:innen

an den interaktiven, visuellen und taktilen Exponaten

gemeinsam dranbleiben.“

Auch digitale Formate gehören

dazu „Die Jugendlichen können mit Tablets oder Smartphones

vorgefertigte Trails durch die mathebUDE erkunden“, ergänzt

Studiendekanin Dr. Monika Meise. „Eine App leitet sie durch

Aufgaben zu spezifischen Themen wie Kegelschnitte oder Satz

des Pythagoras.“

Das neue Angebot richtet sich an

Schulklassen aus NRW und ihre Lehrkräfte. Ebenso können

Uni-Dozierende und Studierende es nutzen. Der 10-jährige Ali,

der mit seiner Klasse bereits einen Vormittag in der

mathebUDE verbracht hat, weiß jedenfalls: „Mathe ist echt

cool!“ Anmeldung und weitere Informationen:

https://www.uni-due.de/mathebude/

|

|

Süßwassercheck für Bachflohkrebs bis Quappe |

|

Weltatlas

der Hitzetoleranz

Duisburg, 7. Oktober 2025 -

Mit dem Klimawandel steigen nicht nur die Temperaturen an

Land und im Meer, auch Flüsse, Seen und Bäche erwärmen sich –

mit gravierenden Folgen für die dort lebenden Tiere. Ein

Forschungsteam der Universität Duisburg-Essen hat nun die

bisher größte, frei zugängliche Datensammlung zur

Hitzetoleranz von Süßwasserorganismen veröffentlicht. Sie

hilft Wasserwirtschaft und Behörden dabei, am und im Wasser

lebende Tiere, präventiv zu schützen.

Süßwasserkrebsart Caridina Dennerli, UDE/Sebastian Prati

Die neue Datenbank

ThermoFresh

umfasst 6.825 Einträge zu 931 Arten aus 572 Studien, die

weltweit zwischen den Jahren 1900 und 2023 entstanden. Neben

Daten zu Fischen sind erstmals auch solche zu zahlreichen

wirbellosen Arten wie Insektenlarven, Krebsen oder Würmern

enthalten. Sie sind im Zusammenhang mit dem Klimawandel

besonders wichtig, denn sie halten Gewässer sauber und

lebendig, dienen als Nahrung und geben Aufschluss über die

Wasserqualität.

„Durch unseren Weltatlas der

Hitzetoleranz wissen wir jetzt deutlich genauer, welche Arten

besonders gefährdet sind, wenn die Wassertemperaturen

steigen“, betont Ökotoxikologin Helena Bayat, Doktorandin im

Sonderforschungsbereich

RESIST an der Universität Duisburg-Essen. „Unsere Flüsse

sind wie Frühwarnsysteme für den Klimawandel. Wenn Arten wie

die Quappe oder der Bachflohkrebs verschwinden, zeigt uns

das, dass auch die Wasserqualität für uns Menschen in Gefahr

ist.“

Gefährdete Arten in heimischen Gewässern

Die Quappe (Lota lota), die in Deutschland als gefährdet

gilt, ist besonders hitzeempfindlich. Auch der Bachflohkrebs

(Gammarus fossarum) und der Dreieckstrudelwurm (Dugesia

gonocephala) kommen nur in sauberen Gewässern mit einem guten

ökologischen Zustand vor. „Geht ihr Bestand zurück, werden

ganze Nahrungsketten und Nährstoffkreisläufe zerstört, das

Ökosystem kann kippen“, erklärt Bayat.

„Für den

Menschen büßen die Gewässer dann nicht nur ihren

Erholungswert ein, auch der Nutzen, zum Beispiel als

Kühlwasser für die Industrie oder als Trinkwasser, geht

verloren.“

Nutzen für Behörden und Planung

Die

frei zugängliche Datenbank ThermoFresh will verhindern, dass

es so weit kommt. Sie beinhaltet Daten in Englisch, Deutsch,

Französisch, Spanisch und Chinesisch und enthält neben

Temperaturtoleranzen auch Daten zu weiteren Stressfaktoren

wie Sauerstoffmangel oder Schadstoffen. Forschende, aber auch

Fachleute aus der Praxis können so empfindliche Arten

identifizieren, Gefahrenzonen erkennen und Maßnahmen gezielt

planen.

So können Behörden etwa Renaturierungen

priorisieren, die Verbreitung invasiver Arten im Klimawandel

besser einschätzen oder auch die Risiken von

Kühlwassereinleitungen (z. B von Thermischen Kraftwerken oder

Industrieanlagen) besser beurteilen. Über ThermoFresh

berichten Bayat und ihre Kolleg:innen im Magazin Scientific

Data:

https://www.nature.com/articles/s41597-025-05832-w

|

|

Kopfverletzungen bei Kindern: Forschende testen

digitale Betreuung daheim |

|

Duisburg, 30. September 2025 -

Ein Sturz beim Spielen, ein

Zusammenstoß beim Sport – schon ist es passiert: Jedes Jahr

erleiden in Deutschland tausende Kinder ein

Schädelhirntrauma. Meist handelt es sich um eine milde Form,

die zwar ärztlich kontrolliert werden muss, aber selten

lebensbedrohlich ist. Dennoch verbringen jährlich rund 92.000

Kinder sicherheitshalber Zeit im Krankenhaus – oft unnötig.

Für Familien ist das sehr belastend, für das

Gesundheitssystem teuer. Das Team des Projekts

SaVeBRAIN.Kids verfolgt

einen neuen Ansatz, um die Zahl von Krankenhausaufnahmen zu

reduzieren. Die Konsortialführung liegt bei Privatdozentin

Dr. Nora Bruns, sie ist Forscherin an der Medizinischen

Fakultät der Universität Duisburg-Essen.

Im Zuge

einer Studie wird erstmals eine digital gestützte Versorgung

getestet, die Kindern eine sichere Betreuung zuhause

ermöglichen soll. „Wir entwickeln eine Alternative zur

stationären Überwachung, von der alle profitieren – die

kleinen Patient:innen, ihre Familien und das gesamte

Gesundheitssystem“, sagt PD Dr. Nora Bruns.

Sie ist

Konsortialführerin und arbeitet als Oberärztin an der Klinik

für Kinderheilkunde I des Universitätsklinikums Essen. Im

Mittelpunkt stehen zwei digitale Werkzeuge: ein Arztcockpit

für die strukturierte Untersuchung in der Klinik und eine

Smartphone-App für die Eltern der betroffenen Kinder. Das

Arztcockpit hilft Ärzt:innen, die Befunde präzise zu

erfassen.

Die App hingegen erinnert die Familien nach

der Entlassung zu festen Zeitpunkten und mit einfachen Fragen

an die Überprüfung des Gesundheitszustand des Kindes. So

behalten Eltern die wichtigsten Symptome im Blick und haben

alle Informationen griffbereit. Die App ersetzt keinen Besuch

bei einer Ärztin oder einem Arzt, sondern ergänzt ihn um eine

verlässliche und leicht verständliche Anleitung.

„Unser Ziel ist, die Anzahl stationärer Aufnahmen um 20

Prozent zu verringern. Denn viele Kinder können zuhause

genauso sicher überwacht werden, wenn Eltern gut unterstützt

werden und behandelnde Ärzt:innen auf standardisierte Daten

zurückgreifen können“, sagt PD Dr. Bruns (Foto privat).

Die Studie läuft seit September 2025 und schließt knapp

1.400 Kinder ein. Dabei wird nicht nur untersucht, wie

wirksam die neue Versorgung medizinisch ist. Auch

wirtschaftliche Aspekte und die Erfahrungen von Eltern,

Kindern und medizinischem Personal spielen eine Rolle Am Ende

sollen klare Empfehlungen stehen, wie sich digitale Lösungen

dauerhaft in die Regelversorgung integrieren lässt.

Getragen wird SaVeBRAIN.Kids von einem Konsortium aus

Instituten, Kliniken, Krankenkassen, Hochschulen und

Technologiepartner:innen. Gefördert wird es vom

Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses über 3,5

Jahre mit rund 5,9 Millionen Euro. An die

Wissenschaftler:innen der Medizinischen Fakultät fließen

davon knapp 2,8 Millionen Euro.

|

|

Klimawandel bedroht Fischvielfalt |

|

Nature-Studie belegt Rückgänge in US-Gewässern

Duisburg, 24. September 2025 - Die Zusammensetzung von

Fischgemeinschaften in Flüssen und Bächen der USA hat sich in

den vergangenen drei Jahrzehnten massiv verändert. Eine neue

Studie in Nature belegt: Steigende Wassertemperaturen und die

Ansiedlung bestimmter Fische durch den Menschen beschleunigen

den Verlust der Biodiversität – vor allem in kühlen

Gewässern.

An der Studie ist Umweltexperte Prof. Dr.

Ralf Schäfer (Universität Duisburg-Essen) beteiligt. Mit

Hilfe des Elektrofischfangs untersucht ein Team der

US-Umweltbehörde EPA in Little Hunting Creek, Virginia, die

Fischbestände, um den ökologischen Zustand von Flüssen und

Bächen zu erfassen.

Foto: Kevin Biallas

„Arten aus der Familie der

Karpfen und echten Barsche, die kühles Wasser bevorzugen,

verlieren zunehmend ihren Lebensraum, da die Temperaturen in

Flüssen weltweit steigen", erklärt Prof. Dr. Ralf Schäfer,

Umweltforscher an der Universität Duisburg-Essen und am

Research Center One Health Ruhr. Für die Studie hat er

zusammen mit einem internationalen Forschungsteam

Langzeitdaten zu fast 400 Fischarten in Nordamerika

ausgewertet.

Die Daten stammen von der

US-Umweltbehörde EPA, die zwischen 1990 und 2019 Proben an

knapp 3.000 Standorten erhoben hat. Das Ergebnis in Flüssen

mit einer Durchschnittstemperatur unter 15 Grad Celsius ist

drastisch: Hier ist die Zahl der Fische um mehr als die

Hälfte geschrumpft, die Artenvielfalt um rund ein Drittel.

Gleichzeitig beobachten die Forschenden, dass größere Arten

wie Forellenbarsche und Kanalwelse, die zum Angeln und

Fischen eingesetzt werden, kleinere Arten in den kalten

Flüssen verdrängen.

In Flüssen mit Wassertemperaturen

über 24 °C zeichnet sich ein anderes Bild: In den warmen

Gewässern steigt sowohl die Zahl der Fische als auch deren

Vielfalt, vor allem robuste Arten legen zu. Doch dieser

Zuwachs darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die

Artenvielfalt insgesamt leidet. Eingesetzte Fischarten und

steigende Temperaturen wirken hier zusammen und verschärfen

den Verlust der Biodiversität.

„Unsere Ergebnisse

belegen, wie empfindlich Süßwasserökosysteme auf den

Klimawandel reagieren“, betont Schäfer. „Gerade in kühlen

Flüssen droht die charakteristische Artenvielfalt zu

verschwinden. Dabei sind die Daten aus den USA ein deutliches

Warnsignal für Europa, denn hier beobachten wir dieselbe

Entwicklung: Flüsse werden stetig wärmer.“

Gemeinsam

mit seinem Team hat der Umweltforscher kürzlich außerdem eine

umfassende Datenbank zur Hitzetoleranz von

Süßwasserorganismen veröffentlicht. Diese enthält weltweite

Daten zu vielen Fischen und zahlreiche wirbellose Arten wie

Insektenlarven und Krebse, die wiederum zentrale Indikatoren

für die Wasserqualität sind.

|

|

9. Oktober: Forschung trifft Praxis - Workshop zur

Wärmewende |

|

Duisburg, 24. September 2025 - Wie lassen

sich Städte künftig klimafreundlich heizen? Diese Frage steht

im Mittelpunkt eines Workshops an der Universität

Duisburg-Essen. Fachleute aus Wissenschaft und Praxis sind

eingeladen, am 9. Oktober über Strategien für die Wärmewende

in Ballungsräumen zu diskutieren – von der kommunalen Planung

bis zu neuen Technologien im Gebäudebestand. Die Teilnahme

ist kostenfrei, eine Anmeldung erforderlich.

Ohne die

Umstellung der Heizsysteme wird Deutschland seine Klimaziele

nicht erreichen. Besonders in dicht besiedelten Städten

stellt dies eine große Herausforderung dar: Viele Gebäude

sind alt, Heizungen laufen noch mit Gas oder Öl, und Platz

für neue Anlagen ist knapp. Wie Lösungen aussehen können,

erörtern Fachleute am Donnerstag, 9. Oktober 2025, an der

Universität Duisburg-Essen.

Der Workshop „Wie gelingt

die Wärmewende in Ballungsräumen?“ findet von 9 bis 16 Uhr im

Glaspavillon auf dem Essener Campus statt. Eingeladen sind

Fachleute, die beruflich mit Wärme zu tun haben – von

Energieversorgern über Wohnungsunternehmen bis zu

Planungsbüros.

Zum Auftakt spricht Prof. Dr. Christoph

Weber vom Lehrstuhl für Energiewirtschaft der UDE, gefolgt

von einem Einblick in die kommunale Wärmeplanung in Duisburg.

Danach werden Strategien zur Sanierung im Gebäudebestand und

ein Online-Tool zur Bewertung klimafreundlicher

Heizungssysteme vorgestellt. Rechtliche Rahmenbedingungen

sowie Erfahrungen mit neuen Wärmeerzeugern stehen ebenfalls

auf dem Programm.

Der Workshop ist Teil des

Forschungsprojekts KliWinBa, das an der UDE koordiniert wird.

Ziel ist es, Optionen für eine klimaneutrale Wärmeversorgung

im Gebäudebestand zu prüfen. Dabei geht es nicht nur um

technische Fragen, sondern auch um Kosten, Umbauzeiten und

rechtliche Rahmenbedingungen. Partner aus Energieversorgung

und Wohnungswirtschaft bringen ihre Erfahrung ein, damit

Lösungen nicht auf dem Papier bleiben, sondern in Quartieren

und Stadtteilen umgesetzt werden können.

|

|

Konzert zu 100 Jahren Quantenmechanik |

|

Duisburg, 19.

September 2025 - „Ein Quantum Musik“ Quantenphysik und Musik

– passt das zusammen? Sehr gut sogar, wenn es nach der

Bläsersymphonie der Abtei Hamborn und den Physikern der

Universität Duisburg-Essen, Dr. Nicolas Wöhrl und Prof. Dr.

Axel Lorke, geht. Am Sonntag, 5. Oktober, kann sich jede:r

selbst ein Bild davon machen.

Dann findet das Konzert

„Ein Quantum Musik – Musik trifft Wissenschaft im Quantenjahr

2025“ in Duisburg statt. Begleitet wird das Programm von

verblüffenden Experimenten, die die Quantenwelt lebendig

werden lassen.

Prof. Dr. Axel Lorke macht die Welt der Quanten in einem

Experiment sichtbar. Foto: UDE/Nicolas Wöhrl

Computer, Solarzellen, Laser – viele Errungenschaften unserer

Zeit beruhen auf der Quantenmechanik. Vor rund 100 Jahren

begann die Entdeckung dieser faszinierenden Welt der Atome

und Lichtteilchen, in der Wahrscheinlichkeiten und Unschärfen

die klassischen Vorstellungen von Naturgesetzen ablösen.

Passend zu dieser nur scheinbar „unscharfen“ Physik erwartet

die Besucher:innen am Konzertabend ein Programm voller

Energie und Farben: impulsive Rhythmen und schillernde Klänge

entführen in die sichtbare und unsichtbare Quantenwelt.

Wie sieht diese aus? Und was hat sie mit unserem Alltag

zu tun? Musikalisch nähert sich die Bläsersymphonie der Abtei

Hamborn diesen Fragen mit eigens arrangierten Stücken – aber

auch mit beliebten Melodien, etwa aus Disneys Aladdin oder

Star Wars. Wissenschaftlich führen Prof. Dr. Axel Lorke und

Dr. Nicolas Wöhrl durch das Programm.

Mit

anschaulichen Experimenten und einer Prise Humor geben die

beiden Physiker der Universität Duisburg-Essen (UDE) einen

Einblick in die Quantenphysik. Vorkenntnisse sind dabei nicht

nötig – Neugier genügt. Datum: Sonntag, 5. Oktober, ab 18 Uhr

Ort: Altes Audimax Campus Duisburg, Gebäude LA, Lotharstr. 65

Karten:

print@home oder auch an der Abendkasse

|

|

Neue Forschungsergebnisse: Grippe vergrößert

Schlaganfallrisiko |

|

Duisburg, 17. September 2025 - Von

einem Moment auf den anderen ist alles anders: Ein

Hirninfarkt, der ischämische Schlaganfall, trifft jedes Jahr

weltweit mehr als 12,2 Millionen Menschen. Dabei werden

bestimmte Bereiche des Gehirns nicht mehr durchblutet, was zu

Infektionen führen kann.

Neu ist die Erkenntnis, dass

diese selbst das Risiko für Schlaganfälle und

Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Forscher:innen der

Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen und des

Universitätsklinikums Essen haben dazu eine Studie

veröffentlicht.

„Während der COVID-19-Pandemie wurden

mehr Schlaganfälle bei SARS-CoV-2-Erkrankten registriert.

Ähnlich war es bei schweren Influenza-A-Virusinfektionen.

Deshalb sind wir diesen Hinweisen nachgegangen“, berichtet

die Biologin Dr. Friederike Langhauser, die das größere

Schlaganfallrisiko mit einem Team an der Klinik für

Neurologie des Universitätsklinikums Essen unter der Leitung

von Prof. Dr. Christoph Kleinschnitz erforscht hat.

Beteiligt waren auch Wissenschaftler:innen des Lehrstuhls für

Infektionsimmunologie der Universität Duisburg-Essen sowie

Fachleute aus den Niederlanden und Schweden. Zunächst wurden

im Tiermodell mit einem humanen Influenza-Virus infiziert und

anschließend wurde zu verschiedenen Zeitpunkten ein

Schlaganfall verursacht. Die Studienergebnisse zeigen, dass

insbesondere eine akute Grippe die Hirnschäden und

neurologischen Ausfälle verschlimmern kann. Denn die

Virusinfektion beeinflusst die Blutgerinnung, wie das

veränderte Blutbild verdeutlicht.

Es wird

wahrscheinlicher, dass sich Blutgerinnsel bilden, die

letztlich zu Gefäßverschlüssen und Schlaganfall führen

können. Was kann man tun, um solch einem Verlauf in der

Praxis entgegenzuwirken? „Gerade für vulnerable

Patient:innengruppen ist eine frühzeitige Impfung gegen

Influenzaviren eine wichtige Schutzmaßnahme“, sagt

Klinikdirektor Prof. Dr. Christoph Kleinschnitz.

„Bei

Infektionen empfehlen wir, auf neurologische Warnzeichen, wie

Taubheit und Lähmung, zu achten und bei möglichen

Schlaganfallsymptomen rasch zu handeln.“ In der Behandlung

können Medikamente wie Acetylsalicylsäure (ASS) oder

antivirale Therapien die fortschreitenden Hirnschäden

reduzieren.

|

|

Duisburg wird zum Zentrum der Medienpsychologie |

|

MediaPsych

Conference 2025

Duisburg, 8. September

2025 - Eine Beziehung zwischen Mensch und KI-Chatbot – wie

ist das möglich? Wie können wir Falschinformationen und Deep

Fakes besser erkennen? Und wie wirkt sich die dauerhafte

Nutzung von Smartphones auf die mentale Gesundheit aus? D

ie internationale Konferenz zur Medienpsychologie 2025

widmet sich vom 10. bis 12. September in Duisburg

hochaktuellen Fragen zwischen Psychologie und Technologie.

Und: Sie schreibt Rekordzahlen. Mit über 230 Teilnehmenden

aus 21 Ländern und 221 eingereichten Beiträgen ist sie größer

und internationaler denn je.

UDE/CAIS

Die 14.

Tagung der Fachgruppe Medienpsychologie der Deutschen

Gesellschaft für Psychologie bringt Forschende aus aller Welt

an der Universität Duisburg-Essen (UDE) zusammen, um über die

psychologischen und gesellschaftlichen Dimensionen digitaler

Technologien zu diskutieren. Die Themen der MediaPsych

Conference 2025 sollen Impulse für gesellschaftliche Debatten

und politische Entscheidungen liefern, etwa zur Förderung von

Medienkompetenz oder zur Regulierung von Technologien.

Prof. Dr. German Neubaum, Medienpsychologe an der UDE,

betont, wie wichtig das Zusammenkommen internationaler

Forschenden und Expert:innen ist: „Gerade in der

Medienpsychologie, wo der digitale Wandel alle Grenzen

überschreitet, zeigt sich der Wert internationaler

Konferenzen: Sie schaffen Räume für Austausch und gemeinsame

Lösungen – und fördern ein globales Verständnis dafür, wie

Menschen mit einer sich stetig wandelnden Technologie

umgehen.“

Für die im Oktober 2023 an der UDE

gegründete Fakultät für Informatik ist die Ausrichtung der

Konferenz eine wichtige Gelegenheit, ihr interdisziplinäres

Profil zu schärfen und mit der Abteilung „Human-Centered

Computing and Cognitive Science“ die

Mensch-Technologie-Interaktion als zentrales Forschungsthema

international sichtbar zu machen. Die gemeinsame Organisation

mit dem Center for Advanced Internet Studies (CAIS) stärkt

außerdem die Zusammenarbeit am Wissenschaftsstandort

Ruhrgebiet.

Programmhighlights

Das Programm aus

Workshops, Präsentationen und Poster Sessions zeigt die

thematische Breite und den interdisziplinären Anspruch der

MediaPsych Conference 2025. Zu den Höhepunkten zählen zwei

internationale Keynotes: Prof. Dr. Jessica Piotrowski

(Universität Amsterdam) spricht über die Bedeutung von

Kompetenzförderung in der digitalen Gesellschaft, Dr. Mitra

Shamsi (Iran) beleuchtet den Zusammenhang von digitaler

Sichtbarkeit, Verletzlichkeit und feministischem Aktivismus

in autoritären Kontexten.

Bereits am 10. September

starten die Pre-Conference Workshops, darunter ein spezielles

Angebot für Promovierende sowie ein praxisnaher Workshop zu

KI-Tools in der Forschung.

Anmeldungen zur Konferenz sind bis zum 9. September

möglich.

|

|

Verbundprojekt der UA Ruhr-Universitäten

Sprachbildung flexibel begegnen |

|

Duisburg, 4. September 2025 - Die

Metropole Ruhr ist vielsprachig – für die Schulen ist das

Herausforderung und Chance gleichermaßen. Mit dem neuen

Verbundprojekt Flexible DaZ-Professionalisierung im Lehramt

(DazFlexPro) reagieren die drei Universitäten der UA Ruhr

darauf: Das Projekt unter der Leitung des Zentrums für

Lehrkräftebildung der Universität Duisburg-Essen wird ab

Oktober 2025 für zunächst vier Jahre mit rund vier Millionen

Euro von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre

gefördert.

Das Vorhaben geht zwei Herausforderungen

an: „Zum einen sollte eine moderne Lehrkräftebildung ein

Studium ermöglichen, das individuelle Studienbiografien

berücksichtigt, da eine Vielzahl von Studierenden neben dem

Studium weiteren Verpflichtungen nachgeht oder bereits durch

Nebentätigkeiten an Schulen praktische Erfahrungen sammelt.

Kurz gesagt: Wir müssen unser Studium flexibilisieren und die

Schulpraxis inhaltlich mitdenken.

Bestenfalls können

in Zeiten des Lehrkräftemangels und sinkender

Studierendenzahlen auch neue Zielgruppen erschlossen werden“,

so Projektsprecher Prof. Dr. Tobias Schroedler, Leiter der

Arbeitsgruppe Mehrsprachigkeit und gesellschaftliche Teilhabe

an der Universität Duisburg-Essen (UDE).

„Zum anderen

sind angehende Lehrkräfte in unserer mehrsprachigen Region

mit besonderen Anforderungen an die sprachliche Bildung ihrer

Schüler:innen konfrontiert. Gemeinsam mit den Kolleg:innen

aus Bochum und Dortmund wollen wir unsere Studierenden für

einen ressourcenorientierten Umgang mit Mehrsprachigkeit fit

machen.“

Konkret wollen die beteiligten

Bildungsexpert:innen das Studium flexibler gestalten, dabei

stärker mit forschungsbasierten Ausbildungsinhalten zur

Sprachbildung und der Möglichkeit von Praxiserfahrungen

verknüpfen. Das bisher obligatorische Deutsch als

Zweitsprache (DaZ)-Modul wird künftig so aufgeteilt, dass es

die Studierenden flexibel über ihr Studium hinweg belegen

können – mit individuellen Schwerpunkten und engerer

Verzahnung von Theorie und Praxis.

Zudem wird es eine

Spezialisierung auf neu zugewanderte Schüler:innen geben.

Auch werden Strukturen geschaffen, die es Studierenden

ermöglichen, die im Lehramtsstudium obligatorischen

Praxisphasen eng begleitet mit einer Schwerpunktsetzung im

Bereich DaZ für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler

oder fachintegrierter Sprachbildung zu absolvieren.

So werden die Theorie-Praxis-Bezüge im Bereich DaZ

weiterentwickelt, inhaltlich ausgeweitet und in flexiblen

Formaten, z.B. in (teil)digitalisierten Lehr-Lernangeboten

zur Verfügung stehen. „Mit DaZFlexPro erreichen wir in der UA

Ruhr nicht nur eine enorme Anzahl angehender Lehrkräfte,

zusammen verfügen auch über eine große Expertise in der

sprachlichen Bildung.

Mit dieser gebündelten

Kompetenz entwickeln wir innovative Ausbildungsformate und

können so zukünftige Generationen von Lehrkräften bedeutend

besser als bisher auf die schulische Praxis vorbereiten“, ist

sich Prof. Dr. Tobias Schroedler sicher. Insgesamt hat die

Stiftung Innovation in der Hochschullehre im Programm

„Lehrarchitektur“ 119 Projekte zur Förderung ausgewählt.

Das Fördervolumen beträgt insgesamt rund 480 Millionen

Euro. Auf die UDE entfallen dabei rund 1,8 Millionen Euro,

die RUB und die TU Dortmund bekommen jeweils 1,2 Millionen

Euro Förderung. Für das Verbundprojekt besteht eine Option

auf eine zweijährige Verlängerung und eine weitere Förderung

von rund zwei Millionen Euro.

|

|

PETA zeichnet die vegan-freundlichsten Mensen

Deutschlands 2025 aus |

|

Vier Blätter für die Mensen in

Essen und Duisburg

Stuttgart/Duisburg, 3. September

2025 - Wachsende vegane Vielfalt: Das

Angebot pflanzlicher Speisen an deutschen Hochschulmensen wird immer

vielfältiger und etablierter. Bereits zum neunten Mal hat PETA

bundesweit Universitätskantinen zu verschiedenen Aspekten rund um

das Thema vegane Ernährung befragt.

Basierend auf den Antworten der

29 teilnehmenden Studierendenwerke wurden Punkte in Form von grünen

Blättern (1 bis 5 in halben Schritten) vergeben und die

vegan-freundlichsten Mensen 2025 gekrönt. Die Mensa Campus in Essen

und die Mensa Campus in Duisburg des Studierendenwerks

Essen-Duisburg haben dabei vier Blätter verliehen bekommen.

„Mit jeder Mahlzeit haben wir die Wahl, Tierleid zu verhindern und

gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Mit veganen

Gerichten gelingt das einfach, lecker und noch dazu gesund“, so

Julia Weibel, Fachreferentin bei PETA. „Ein pflanzenbasiertes

Speisenangebot deckt die Ernährungsbedürfnisse und -wünsche vieler

Menschen ab, die tierische Produkte ablehnen – sei dies aus

ethischen, religiösen, umwelttechnischen oder gesundheitlichen

Gründen. Wir freuen uns besonders, dass in diesem Jahr so viele neue

Einrichtungen dazugekommen sind und viele andere ihr Ergebnis vom

vergangenen Jahr verbessern konnten.“

Top-Mensen mit

vegan-freundlichem Angebot: Vier Blätter für Essen und Duisburg

Sowohl die Mensa Campus in Essen als auch die Mensa Campus in

Duisburg des Studierendenwerks Essen-Duisburg bietet jeweils täglich

ein veganes Gericht an. Hinzu kommen pflanzliche Vor- und

Nachspeisen sowie eine Salattheke mit diverser Auswahl, Snacks und

Gebäck. Einzelaktionen und Aktionstage wie die Teilnahme am

Weltvegantag finden statt. Es gibt einen regen Austausch mit den

Studierenden.

Die Bewertungskriterien

Die

Beurteilungskriterien bezogen sich unter anderem auf das tägliche

und vielfältige Angebot an veganen Gerichten sowie die spezielle

Schulung des Personals. Auch das vegane Angebot an Vor- und

Nachspeisen, Getränken sowie Snacks wurde in die Bewertung

einbezogen. Zudem wurde berücksichtigt, ob Aktionswochen oder -tage

zum Thema vegane Ernährung veranstaltet werden. In die Beurteilung

floss außerdem ein, ob ein Vegan-Tag angeboten oder regelmäßig für

rein pflanzliche Gerichte geworben wird. Wie sich die jeweilige

Mensa im Laufe der Jahre entwickelt hat, spielte ebenfalls eine

Rolle.

Veganes Angebot nimmt stetig zu

Alle teilnehmenden

Mensen haben täglich mindestens eine rein pflanzliche Speise im

Angebot – meist sogar mehrere. Bei einem Großteil gibt es auch

vegane Vor- und Nachspeisen, Snacks und Gebäck. Viele organisieren

Mitarbeiterschulungen und Aktionswochen, meist zum jährlichen

Welt-Vegan-Tag am 1. November oder zum Veganuary.

Einige der

ausgewählten Mensen der Studierendenwerke bieten mittlerweile eine

vielfältigere Auswahl an veganen Speisen an, weswegen sich alle

Vorjahresteilnehmer in diesem Jahr um einen oder einen halben Punkt

verbessern konnten. Die Entwicklung zeigt, dass die vegane Ernährung

in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.

Eine 2023

veröffentlichte Studie kam zum Schluss: Werden pflanzliche Gerichte

in Hochschulmensen als Standardoption angeboten und Gerichte mit