|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 2. Kalenderwoche:

8. Januar

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Donnerstag, 9. Januar 2025

Hausgiebel eines Mehrfamilienhauses in Duisburg-Bissingheim

eingestürzt

Der Feuerwehr Duisburg wurde heute gegen

13.10 Uhr der Einsturz des Hausgiebels eines Mehrfamilienhauses auf

der Bissingheimer Straße in Bissingheim gemeldet. Beim Eintreffen

der Einsatzkräfte war die Giebelwand teilweise eingestürzt und lag

neben dem Haus.

Die Rettungskräfte stellten im Keller des

Gebäudes ein Feuer fest. Vermutlich ist der Brand genauso wie der

eingestürzte Dachgiebel auf eine Verpuffung im Keller

zurückzuführen. Eine Person wurde vermisst. Sie konnte leider nur

noch tot geborgen werden.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand, setzte dazu mehrere Trupps unter

Atemschutz ein. Parallel wurde das Gebäude auf möglich weitere

Schäden und Stabilität geprüft. Der Rettungsdienst betreute zudem

eine weitere Person.

Aktuell sind etwa 80 Einsatzkräfte der

Freiwilligen Feuerwehr, der Wache 1 (Mitte), Wache 7 (Süd) und Wache

3 (Hamborn), des Bautrupps und des Rettungsdienstes sowie zwei

Seelsorger vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache der

Verpuffung aufgenommen.

Unterwegs bei Schnee und Eis Ob zu Fuß, im Auto oder auf dem

Fahrrad

Starke Schneefälle und Glätte können für alle

Verkehrsteilnehmenden gefährlich werden. Verletzungsgefahr bergen

beispielsweise sich ablösende Schneelawinen von Hausdächern oder

abbrechende Eiszapfen an den Regenrinnen. Generell gilt: Wenn Sie

Zeuge von Unfällen oder Stürzen mit Verletzten werden, leisten Sie

Erste Hilfe und verständigen Sie den Notruf.

Halten Sie

sich in sicherer Entfernung von geneigten Dachflächen auf. Und

warnen Sie spielende Kinder, dass besonders eisiger und harter

Schnee ebenfalls zu Verletzungen führen kann. Betreten von

Eisflächen Zugefrorene Seen locken besonders Kinder zum Eislaufen

an. Doch der solide Eindruck einer Eisfläche kann täuschen.

Daher gilt: Nur Eisflächen, die durch die zuständigen Behörden

freigegeben wurden, sollten betreten werden! Außerdem sollten die

Eisregeln der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) beachtet

werden: Erst ab einer Eisschicht mit einer Dicke von 15 Zentimetern

trägt die Fläche. Austretendes Wasser, Risse im Eis und dunkle

Stellen sind erste deutliche Hinweise für nicht tragendes Eis. Und

was tun, wenn das Eis auf einmal anfängt zu knistern und zu knacken?

Der Tipp der DLRG: Möglichst schnell zurück ans Ufer,

auf dem Bauch robbend und genau den Weg zurück, auf dem man auch

gekommen ist. Lassen Sie ihre Kinder nie allein auf zugefrorenen

Gewässern spielen. Alarmieren Sie die Feuerwehr, wenn sie einen

Einbruch bemerken. Langanhaltende Schneefälle und Schneelast auf dem

Dach Zusätzlich können extreme, langanhaltende Schneefälle die

Tragfähigkeit eines Daches gefährden. Durch das hohe Gewicht der

Schneemasse können Dächer einstürzen oder Dachschneelawinen

verursacht werden.

Um diesen Gefahren entgegenzuwirken,

empfiehlt das BBK verschiedene vorbeugende Maßnahmen. Lassen Sie

insbesondere bei älteren Bestandsbauten die Tragfähigkeit Ihres

Daches gegenüber möglichen hohen Schneebelastungen überprüfen.

Bedenken Sie, dass für die Schneelast das Schneegewicht und nicht

die Schneehöhe maßgebend ist. Führen Sie Sicherungsmaßnahmen gegen

Schneerutschungen vom Dach durch.

Schneiden Sie lange

und schwere Äste über Hausdächern zurück und verwenden Sie

Schneerutschgitter und Schneestoppvorrichtungen, um Dachlawinen

vorzubeugen. Allgemein ist es ratsam, die Schneehäufungen sowie den

Wetterbericht stetig zu beobachten, die tragenden Bauteile der

Dachkonstruktion zu beobachten und frühzeitig dafür zu sorgen, dass

das Dach idealerweise durch Fachpersonal von Schneelasten wieder

geräumt wird.

Bäcker-Innung Rhein-Ruhr übergab Neujahrsbrezel an

Oberbürgermeister Sören Link

Die Schornsteinfeger

hatten bereits am Dienstag ihre Glückswünsche ins Duisburger Rathaus

getragen, heute hielt ein weiteres Glückssymbol Einzug am Burgplatz:

die Neujahrsbrezel. Oberbürgermeister Sören Link nahm insgesamt drei

Brezel am Mittwoch im Mercatorzimmer von Vertreterinnen und

Vertretern der Bäcker-Innung Rhein-Ruhr entgegen.

Die Bäckerei-Innung Rhein-Ruhr übergibt die Traditionelle

Neujahrsbrezel an Oberbürgermeister Sören Link. Foto: Tanja Pickartz

/ Stadt Duisburg

Unter ihnen war auch ein Schülerpraktikant,

der die erste Brezel überreichte. Die Tradition der Neujahrsbrezel

hat eine lange Geschichte in Deutschland. Das Gebäck steht für

Hoffnung, Glück, Zusammenhalt und den Wunsch nach einem guten Start

ins neue Jahr. Familien und Freunde kommen zusammen, um das

Hefegebäck zu genießen. Wie es üblich ist, wurden die Brezel mit den

anwesenden Gästen geteilt und das neue Jahr in Gemeinschaft und

Freude begonnen.

Die Neujahrsbrezel erinnert in ihrer

charakteristischen Form an eine verschlungene Schleife und

symbolisiert damit die ununterbrochene Verbindung des alten und

neuen Jahres sowie die Hoffnung auf Kontinuität und gute

Veränderungen neuen Jahr. In einigen Regionen Deutschlands ist es

auch Brauch, dass die Neujahrsbrezel mit speziellen Zutaten verziert

wird. So können zum Beispiel Mandeln, Rosinen oder Zucker darauf

gestreut werden – als Zeichen für Wohlstand, Süße und Glück.

Empfang der Sternsinger im Stadtbezirk

Rheinhausen

Sternsinger der Katholischen

Kirchengemeinde St. Peter Rheinhausen besuchten am Dreikönigstag das

Bezirksamt Rheinhausen und hinterließen ihren traditionellen

Segensspruch. Bezirksbürgermeisterin Elisabeth Liß empfing „Kasper,

Melchior und Balthasar“, die die anwesenden Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter mit bekannten Liedern wie unter anderem „Wir kommen

daher aus dem Morgenland“ erfreuten.

Stadt Duisburg

Unter dem Motto „Erhebt eure Stimme!

Sternsingen für Kinderrechte“ werden in diesem Jahr von den

Sternsingerinnen und Sternsingern weltweit besonders die Rechte von

Kindern in den Blick genommen. Unterstützt und vorgestellt werden

Beispielprojekte aus Turkana im Norden Kenias und in Kolumbien.

Bezirksbürgermeisterin Elisabeth Liß überreichte im Namen der

Bezirksvertretung einen Spendenscheck, der diesen Projekten

zugutekommt.

Bundesregierung beschließt Wohnungslosenbericht

2024

Bericht gibt Auskunft über die Anzahl der in Deutschland

wohnungslosen Menschen

Das Bundeskabinett hat am 8.

Januar 2025 den vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung

und Bauwesen vorgelegten Wohnungslosenbericht 2024 beschlossen. Mit

diesem wird nach 2022 zum zweiten Mal ein gesamtdeutscher Überblick

über die Situation wohnungsloser Menschen vorgelegt. Der Bericht

enthält Informationen und Analysen über Umfang und Struktur von

Wohnungslosigkeit im Bundesgebiet.

Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und

Bauwesen: „Der Bericht zeigt, dass die Obdach- und Wohnungslosigkeit

in Deutschland unterschiedliche Formen und Ursachen hat und bei

weitem kein rein städtisches Problem darstellt. Mit dem Nationalen

Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit hat der Bund daher den Weg

geebnet, abgestimmt mit den Ländern, Kommunen und der

Zivilgesellschaft, die Herausforderung der Bekämpfung der

Obdachlosigkeit langfristig anzugehen.

Hierfür haben wir im

letzten Jahr eine Kompetenzstelle des Bundes beim BBSR eingerichtet.

Derzeit werden dort Maßnahmen erarbeitet, um zum Beispiel Frauen und

Kinder in Obdachlosenunterkünften durch bessere Standards zu

schützen. Um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und damit auch

Menschen, die gegenwärtig wohnungs- und obdachlos sind, eine Wohnung

zu ermöglichen, investiert der Bund bis 2028 mehr als 20 Milliarden

Euro in den sozialen Wohnungsbau.

Auch die neue

Wohngemeinnützigkeit, die am 1. Januar 2025 gestartet ist, kann

hierbei helfen. Und mit der Erhöhung des Wohngeldes zu Jahresbeginn

um durchschnittlich 15% unterstützt der Bund präventiv Menschen, die

durch hohe Miet- und Energiekosten stark belastet werden.“

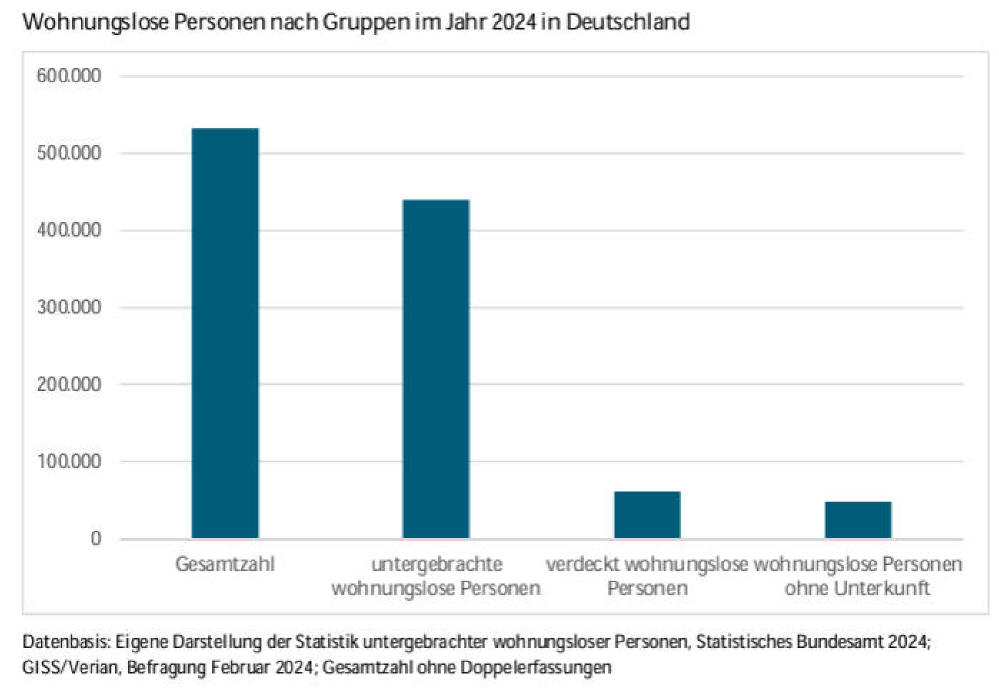

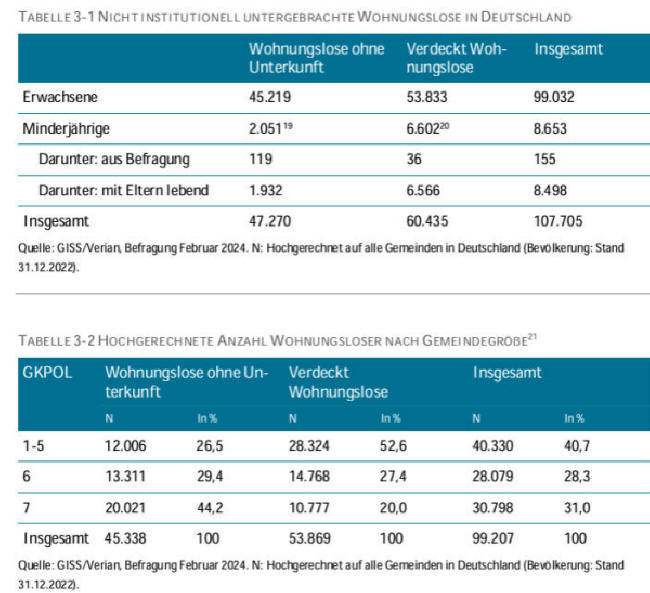

Zum Wohnungslosenbericht

Im Mittelpunkt des Berichtes stehen

drei Gruppen von wohnungslosen Personen: Die untergebrachten

wohnungslosen Personen, über die das Statistische Bundesamt Daten

erhebt und jährlich eine Statistik erstellt, des Weiteren die

Gruppen der verdeckt wohnungslosen Personen und die der

wohnungslosen Menschen ohne Unterkunft, zu denen das

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen einen

empirischen Forschungsauftrag vergeben hat, um mittels einer

hochgerechneten Stichprobe entsprechende Informationen zu gewinnen.

Laut der Statistik und der empirischen Erhebung waren Ende

Januar/Anfang Februar 2024 rund 439.500 Personen im System der

Wohnungsnotfallhilfe untergebracht, weitere rund 60.400 Personen bei

Angehörigen, Freunden oder Bekannten untergekommen (verdeckt

wohnungslose Personen).

Rund 47.300 Personen lebten auf der Straße oder in

Behelfsunterkünften. Berücksichtigt man rund 15.600

Doppelerfassungen, leben in Deutschland damit insgesamt rund 531.600

wohnungslose Menschen. Dabei umfasst die Statistik untergebrachter

wohnungsloser Menschen gemäß gesetzlicher Definition von

Wohnungslosigkeit auch in Unterkünften für Geflüchtete

untergebrachte Personen, wenn ihr Asylverfahren positiv

abgeschlossen wurde (z. B. Asylberechtigung, Flüchtlingseigenschaft,

subsidiärer Schutz) und sie zur Vermeidung von ansonsten

eintretender Wohnungslosigkeit in der Unterkunft verbleiben.

Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis über das

Chancen-Aufenthaltsrecht erhalten haben, und Geflüchtete aus der

Ukraine, die im Rahmen einer Aufenthaltsgewährung zum

vorübergehenden Schutz nach § 24 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

aufgenommen wurden, sind ebenfalls in der Statistik berücksichtigt,

wenn sie untergebracht sind und nicht über einen Mietvertrag oder

Ähnliches verfügen.

All dies sowie die Ausweitung der

Gemeindestichprobe in der aktuellen empirischen Erhebung in

Verbindung mit der Verringerung von Untererfassungen in der

Statistik führt dazu, dass im Vergleich zu 2022 ein Anstieg der

Wohnungslosenzahlen zu verzeichnen ist.

Die

Bundesregierung sieht sich in der Verantwortung, zum Ziel der

Überwindung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit beizutragen und hat

deshalb in Übereinstimmung mit den Initiativen der Europäischen

Union, das Ziel bekräftigt, die Wohnungs- und Obdachlosigkeit bis

zum Jahr 2030 in Deutschland zu überwinden. Hierfür wurde am 24.

April 2024 der Nationale Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit

beschlossen, der als bundesweiter Handlungsleitfaden erstmals die

gemeinschaftlichen Anstrengungen aller Ebenen zur Überwindung der

Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Deutschland abbildet.

Er identifiziert Rahmenbedingungen und Herausforderungen. Mit seinen

inhaltlichen Leitlinien und den Leitlinien zum Verfahren gibt es

einen von allen beteiligten Akteuren akzeptierten und abgestimmten

Handlungsrahmen. Mehr Informationen zum Nationalen Aktionsplan gegen

Wohnungslosigkeit finden Sie

hier. Den Wohnungslosenbericht 2024 können Sie

hier

einsehen.

Bundestagswahl 2025: Bundeswahlausschuss

entscheidet über Anerkennung von Parteien In einer

öffentlichen Sitzung entscheidet der Bundeswahlausschuss über die

Anerkennung von politischen Vereinigungen als Parteien zur

Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Die Sitzung findet am 13. und

14. Januar 2025, jeweils ab 9:00 Uhr im Deutschen Bundestag in

Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus (Eingang

Adele-Schreiber-Krieger-Straße 1), Raum 3.101 (Anhörungssaal) statt.

Der Bundeswahlausschuss stellt für alle Wahlorgane zur

bevorstehenden Bundestagswahl verbindlich fest, welche Parteien im

Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl

aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf

Abgeordneten vertreten waren. Diese Parteien können Wahlvorschläge

bei den Landes- und Kreiswahlleitungen einreichen, ohne

Unterstützungsunterschriften vorlegen zu müssen.

Welche

sonstigen Vereinigungen, die der Bundeswahlleiterin ihre Beteiligung

an der Wahl des 21. Deutschen Bundestages angezeigt haben, für diese

Wahl als Parteien im Sinne des § 2 Parteiengesetz anzuerkennen sind

und damit Wahlvorschläge bei den Landes- und Kreiswahlleitungen

einreichen können, für die sie unter anderem entsprechende

Unterstützungsunterschriften nachweisen müssen. Gegen eine

Feststellung des Bundeswahlausschusses kann eine Partei oder

Vereinigung innerhalb von vier Tagen nach Bekanntgabe eine

Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht erheben.

Das

Bundesverfassungsgericht muss dann bis zum 23. Januar 2025 über die

Beschwerden entscheiden. Bis zur Entscheidung müssen die Wahlorgane

die Partei oder Vereinigung wie eine wahlvorschlagsberechtigte

Partei behandeln. Bis zum Ablauf der Einreichungsfrist am

7. Januar 2025, 18:00 Uhr haben 56 Vereinigungen der

Bundeswahlleiterin ihre Beteiligung

an der Bundestagswahl 2025 angezeigt (2021: 87

Beteiligungsanzeigen).

Die Sitzung wird live im Internet (www.bundestag.de)

übertragen. Im Nachgang ist sie in der Mediathek des Bundestages (www.bundestag.de/mediathek)

abrufbar.

Bundestagswahl: 56 Parteien und politische

Vereinigungen haben Beteiligung angezeigt

Bis zum

Ablauf der Einreichungsfrist am 7. Januar 2025, 18:00 Uhr haben 56

Parteien und politische Vereinigungen der Bundeswahlleiterin

angezeigt, dass sie sich an der Bundestagswahl 2025 beteiligen

wollen. Wie die Bundeswahlleiterin weiter mitteilt, ist dies für die

meisten Parteien und politischen Vereinigungen Voraussetzung für die

Teilnahme an der Bundestagswahl.

Nur Parteien, die im

Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl

aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf

Abgeordneten vertreten sind, können ihre Wahlvorschläge direkt bei

den zuständigen Landes- beziehungsweise Kreiswahlleitungen

einreichen. Alle übrigen Parteien und politischen Vereinigungen

müssen zuvor der Bundeswahlleiterin ihre Beteiligung schriftlich

anzeigen.

Im Einzelnen haben folgende Parteien und

politischen Vereinigungen ihre Beteiligungsanzeige bei der

Bundeswahlleiterin eingereicht (Reihenfolge nach Eingang):

Kurzbezeichnung Parteiname Zusatzbezeichnung (nur, wenn im

Wahlverfahren verwendet)

1 PfM Partei für Motorsport

2 BP

Bayernpartei

3 Bündnis GRAL BündnisGRAL - Ganzheitliches Recht

Auf Leben

4 MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands

5 IBD Identitäre Bewegung e.V.

6 PDR Partei der Rentner

Landesverband Berlin

7 BüSo Bürgerrechtsbewegung Solidarität

8 APPD Anarchische Pogo-Partei Deutschlands

9 Anarchie-Partei

10 Anarcho-Partei

11 iNSDAP interNationalSozialistische

Deutsche ArbeiterPartei

12 Ultranation

13 Gartenpartei

Gartenpartei

14 PdH Partei der Humanisten Fakten, Freiheit,

Fortschritt

15 Vereinigte Direktkandidaten

16 dieBasis

Basisdemokratische Partei Deutschland

17 Die

Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer

18 MENSCHLICHE WELT

Menschliche Welt für das Wohl und Glücklichsein aller

19 PDR

Partei der Rentner

20 ZRSD Bundeszentralrat der Schwarzen in

Deutschland

21 Bündnis C Bündnis C - Christen für Deutschland

22 DG Die Guten

23 BÜNDNIS DEUTSCHLAND BÜNDNIS DEUTSCHLAND

24 UNABHÄNGIGE UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie

25

Partei Orange

26 DE2040 Deutschland 2040

27 Die PARTEI

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und

basisdemokratische Initiative

28 FREIE SACHSEN FREIE SACHSEN

29 Tierschutzpartei PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ

30

Volksabstimmung Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung Politik

für die Menschen

31 CSC Cannabis Social Club

32 MERA25 MERA25

- Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit

33 ÖDP

Ökologisch-Demokratische Partei Die Naturschutzpartei

34 VPD

Volksstimmen-Partei-Deutschland

35 SSW Südschleswigscher

Wählerverband

36 IDA Initiative für Demokratie und Aufklärung

37 LD Liberale Demokraten – Die Sozialliberalen

38 Die LIEBE

Die LIEBE Europäische Partei

39 Volt Volt Deutschland

40

WerteUnion WerteUnion

41 DAVA Demokratische Allianz für Vielfalt

und Aufbruch

42 SGP Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte

Internationale

43 Verjüngungsforschung Partei für

Verjüngungsforschung

44 THP Thüringer Heimatpartei

45 A L AL

( Partei )

46 PdF Partei des Fortschritts

47 sonstige DIE

SONSTIGEN X

48 DrA Dr. Ansay Partei

49 DIE NEUE MITTE DIE

NEUE MITTE Zurück zur Vernunft.

50 V-Partei³ V-Partei³ - Partei

für Veränderung, Vegetarier und Veganer

51 Bund Köln

52

PIRATEN Piratenpartei Deutschland

53 Unity Party of Germany

54 SAI4Paris Brücke Partei

55 Döner Partei Deutsche Partei für

die ökonomische Neuordnung essentieller Ressourcen

56 –

Wachstumswandel

Über die Anerkennung dieser

Vereinigungen als Parteien für die Bundestagswahl als Voraussetzung

für die Einreichung von Wahlvorschlägen entscheidet der

Bundeswahlausschuss spätestens am 40. Tag vor der Bundestagswahl

(§ 18 Absatz 4 Bundeswahlgesetz in Verbindung mit § 1 Ziffer 1 b)

Verordnung über die Abkürzung von Fristen im Bundeswahlgesetz für

die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag).

Die öffentliche

Sitzung des Bundeswahlausschusses findet daher spätestens am

14. Januar 2025 im Deutschen Bundestag in Berlin,

Marie-Elisabeth-Lüders-Haus (Eingang Adele-Schreiber-Krieger-Straße

1), Raum 3.101 (Anhörungssaal) statt. Hierüber informiert die

Bundeswahlleiterin in einer gesonderten

Pressemitteilung am 8. Januar 2025. Wahlvorschläge von Parteien

müssen bis zum 20. Januar 2025, 18:00 Uhr eingereicht werden, und

zwar als Landeslisten bei den zuständigen Landeswahlleitungen oder

als Kreiswahlvorschläge bei den zuständigen Kreiswahlleitungen.

Aber nicht nur Parteien können Wahlkreisbewerbende

nominieren; auch Gruppen von Wahlberechtigten eines Wahlkreises

können andere Kreiswahlvorschläge für sogenannte „Einzelbewerbende“

bis zum 20. Januar 2025, 18:00 Uhr bei den Kreiswahlleitungen

einreichen. Über die Zulassung der Wahlvorschläge entscheiden je

nach Zuständigkeit die Landes- oder Kreiswahlausschüsse am 24.

Januar 2025. Gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 und § 26 Absatz 1 Satz 3

Bundeswahlgesetz können Kreiswahlvorschläge einer Partei nur dann

zugelassen werden, wenn für die Partei in dem betreffenden Land eine

Landesliste zugelassen wird.

2024 war das wärmste Jahr an Emscher und Lippe

seit 1931

Die Niederschlagsbilanz von

Emschergenossenschaft und Lippeverband für den Dezember 2024 fällt

unterdurchschnittlich aus – anders als noch ein Jahr zuvor, als es

infolge von anhaltendem Dauerregen zu wochenlangen Hochwässern in

der Region kam. Die Bilanz für das gesamte Kalenderjahr 2024 fällt

dagegen wiederum überdurchschnittlich nass aus.

Eine

neue Rekordmarke erreichte die durchschnittliche Jahrestemperatur:

Mit im Mittel 12,3 Grad war 2024 das wärmste bisher aufgezeichnete

Jahr an Emscher und Lippe seit 1931. Der Dezember 2024 ist mit 62,7

mm im Emscher-Gebiet und 57,2 mm im Lippe-Gebiet nur

unterdurchschnittlich nass gewesen. Ein Millimeter entspricht einem

Liter Regen pro Quadratmeter.

Der größte

Tagesniederschlag fiel in beiden Flusseinzugsgebieten jeweils am 5.

Dezember 2024. An diesem Tag fielen im Emscher-Gebiet maximal 22,3

mm an der Station Mülheim an der Ruhr-Frohnhauser Weg. Im Gebiet des

Lippeverbandes fiel der maximale Tagesniederschlag an der Station

Hünxe-Schacht Lohberg. Dort fielen 21,7 mm innerhalb eines Tages. Im

Dezember gab es zwei längere Phasen ohne oder mit kaum Niederschlag.

Einmal vier Tage vom 10. bis zum 13. Dezember und einmal sieben Tage

vom 25.12. bis zum 31. Dezember.

Das Monatsmittel der

Lufttemperatur im Dezember betrug 5,1 Grad. Damit liegt der Dezember

1,2 Grad über dem langjährigen Mittel von 3,9 Grad. Kalenderjahr

2024 Der Niederschlag im Kalenderjahr 2024 war im Gegensatz zum

Dezember-Monat überdurchschnittlich nass. Im Emscher-Gebiet liegt

der Jahresniederschlag mit 931 mm deutlich über dem 130-jährigen

Mittel von 799 mm.

Damit landet das Kalenderjahr 2024

auf Platz 13 der vergangenen 94 Kalenderjahre. Im Gebiet des

Lippeverbandes liegt der Jahresniederschlag bei 874 mm und somit

auch deutlich über dem 130-jährigen Mittel von 766 mm. Das bedeutet

im Lippe-Gebiet Platz 20 der vergangenen 94 Kalenderjahre. Es folgt

also auf das Rekordjahr 2023 ein weiteres überdurchschnittlich

nasses Jahr.

Wie bereits bei der Auswertung des

Wasserwirtschaftsjahres 2024 (November 2023 bis Oktober 2024) war

der Mai im Kalenderjahr 2024 der Monat mit dem meisten Niederschlag.

Deutlich nasser als das Mittel waren auch der Februar und der April.

Einzig die Monate Juli und Dezember waren unterdurchschnittlich. Das

Jahresmittel der Lufttemperatur lag bei 12,3 Grad (langjähriges

Mittel: 10,7 Grad) und knackt somit den bisherigen Höchstwert aus

dem vorherigen Jahr von 12,2 Grad.

Damit ist das

Kalenderjahr 2024 im EGLV-Gebiet das wärmste bisher aufgezeichnete

Kalenderjahr ab 1931. Emschergenossenschaft und Lippeverband

Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) sind

öffentlich-rechtliche Wasserwirtschaftsunternehmen, die als Leitidee

des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip leben. Die Aufgaben

der 1899 gegründeten Emschergenossenschaft sind unter anderem die

Unterhaltung der Emscher, die Abwasserentsorgung und -reinigung

sowie der Hochwasserschutz.

Der 1926 gegründete

Lippeverband bewirtschaftet das Flusseinzugsgebiet der Lippe im

nördlichen Ruhrgebiet und baute unter anderem den Lippe-Zufluss

Seseke naturnah um. Gemeinsam haben Emschergenossenschaft und

Lippeverband rund 1.700 Beschäftigte und sind Deutschlands größter

Abwasserentsorger und Betreiber von Kläranlagen und Pumpwerken (rund

782 Kilometer Wasserläufe, rund 1533 Kilometer Abwasserkanäle, 546

Pumpwerke und 59 Kläranlagen). www.eglv.de

Anschlussqualifizierung 160 + nach QHB für

Kindertagespflegepersonen

Noch freie Plätze für März 2025

Die Betreuung von Kindern ist eine verantwortungsvolle

und erfüllende, aber auch herausfordernde Aufgabe. Zur Sicherung

einer qualitativ guten pädagogischen Arbeit bedarf es einer

kontinuierlichen Vertiefung des Fachwissens sowie einer

Kompetenzerweiterung. Die angebotene Anschlussqualifizierung richtet

sich an aktive Kindertagespflegepersonen (tätigkeitsbegleitend) und

wird nach dem Curriculum des Qualifizierungshandbuches (QHB)

durchgeführt.

Zu den Themenschwerpunkten gehören u. a.

Frühpädagogik, Kompetenzentwicklung, Profilbildung und Reflexion der

eigenen Praxis. Nach einer erfolgreichen Lernergebnisfeststellung,

die sich aus schriftlicher und mündlicher Leistung zusammensetzt,

erlangen Sie das bundesweit gültige Zertifikat des Bundesverbandes

Kindertagespflege (Stufe 2): „Qualifizierte Kindertagespflegeperson

nach dem Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch (QHB) nach

140 Unterrichtseinheiten tätigkeitsbegleitend“.

Die

Anschlussqualifizierung startet am 20.03.2025 und findet in

Kooperation mit dem Jugendamt Duisburg und dem Bundesverband für

Kindertagespflege e. V. statt. Die Inhalte werden in einem

praxisorientierten und lebendigen Unterricht 1–2 mal wöchentlich,

werktags im Abendbereich und samstags, vermittelt.

Der

Kurs findet in den Räumlichkeiten der

AWO-Familienbildung/Mehrgenerationenhaus auf der Düsseldorfer Str.

505 in 47055 Duisburg statt. Auskunft und Anmeldungen unter

AWO-Campus gGmbH, Jessica Buschmann, Tel. 0203 3095-647,

buschmann@awo-campus.de. Alle Infos zum Kursprogramm der

AWO-Familienbildung unter:

www.familienbildung-duisburg.de

Sorge um

Tiere bei Zoo Zajac: PETA fordert Insolvenzverwalter auf,

Geschäftsbetrieb ohne Tierhandel fortzuführen und Versorgung der

Tiere höchste Priorität einzuräumen

Tierverkaufsstopp

längst überfällig:

Medienberichten zufolge hat das Zoogeschäft Zoo Zajac GmbH in

Duisburg kurz vor Weihnachten ein vorläufiges Insolvenzverfahren

beantragt. Das Unternehmen beschäftigt 150 Mitarbeitende und

beherbergt etwa 200.000 Tiere. PETA hat sich gestern mit einem

Schreiben an die vorläufige Insolvenzverwalterin, die Rechtsanwältin

Sarah Wolf von Anchor Rechtsanwälte, gewandt.

Die

Tierrechtsorganisation warnte darin vor einer raschen Einstellung

des Geschäftsbetriebs. Dieser könnte dazu führen, dass eine hohe

Anzahl Tiere ohne Unterbringung und Versorgung dastünden. PETA

forderte zudem – auch an potenzielle Investoren gerichtet – ein Ende

des Verkaufs von fühlenden Lebewesen bei Zoo Zajac und dass die

verbleibenden Tiere unter Aufsicht der zuständigen Behörden

sukzessive vermittelt werden.

„Als

Tierschutzorganisation machen wir uns große Sorgen um die Versorgung

der verbleibenden Tiere bei Zoo Zajac. Behörden und

Tierschutzvereine wären völlig überfordert, sollte das Geschäft von

heute auf morgen schließen. Wichtig ist auch, dass ab sofort keine

neuen Tiere mehr von den Zuchtbetrieben eingekauft werden“, so Jana

Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei PETA.

„Unsere Tierheime in Deutschland sind überfüllt und stehen an ihrer

Kapazitätsgrenze – der Tierverkauf ist mit dem Tierschutz nicht

vereinbar. Aus diesem Grund fordern wir das Ende des Tierhandels bei

Zoo Zajac als wichtiges Zeichen für all die Lebewesen, die in den

vergangenen Jahren in der Zoohandlung gelitten haben.“

Wiederholte Tierschutzverstöße bei Zoo Zajac Zoo Zajac ist nach

eigenen Angaben der größte Tierfachhandel der Welt. Auf etwa 12.000

Quadratmetern werden unter anderem hochsensible „exotische“ Tiere

wie Faultiere, Reptilien und Vögel ausgestellt und angeboten.

Bereits in der Vergangenheit ist die Zoohandlung aufgrund massiver

Tierschutzverstöße immer wieder in die Kritik geraten. Im August

2024 veröffentlichte PETA

Aufnahmen von verhaltensauffälligen Frettchen und Faultieren,

sowie Rochen, die unter artwidrigen Bedingungen gehalten und zu

Besuchermagneten degradiert wurden.

2023 ist das

Unternehmen endlich aus dem

Verkauf von Hundewelpen ausgestiegen. Anfang 2023 wurde dem

Unternehmen eine tierschutzwidrige Erdmännchenhaltung nach Anzeige

von PETA untersagt. Tiere leiden für den Verkauf in Zoohandlungen

Aber auch der Verkauf von Kleintieren ist mit dem Tierschutz nicht

vereinbar. PETA veröffentlichte immer wieder

Aufnahmen, die erschreckende Zustände hinter den Kulissen der

Heimtierbranche belegen. Kleintiere werden in großen Zuchtanlagen

massenhaft „produziert“ und gewinnbringend vermarktet.

Aus Tierschutzsicht gibt es keine verantwortungsvolle Zucht, denn

jedes gezüchtete Tier nimmt einem Tier im Tierheim die Chance auf

ein neues Zuhause. PETAs Motto lautet: Tiere sind nicht dazu da,

dass wir an ihnen experimentieren, sie essen, sie anziehen, sie uns

unterhalten oder wir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten.

Die Organisation setzt sich gegen Speziesismus ein – eine

Form von Diskriminierung, bei der Tiere aufgrund ihrer

Artzugehörigkeit abgewertet werden. Der Mensch wird hierbei allen

anderen Spezies gegenüber als überlegen angesehen. Daneben wird auch

zwischen verschiedenen Tierarten unterschieden: So werden

beispielsweise Schweine, Rinder und Hühner gequält und getötet,

Hunde und Katzen hingegen liebevoll umsorgt.

Im Duisburger Unternehmen Zoo Zajac werden fühlende Lebewesen zur

Massenware degradiert. Dort werden neben Hunden, Katzen und anderen

beliebten sogenannten „Haustieren“

auch Exoten und

andere Wildtiere zum Verkauf angeboten. Erfahren Sie hier alles über

das fragwürdige Geschäft

mit Tieren bei Zoo Zajac. Fotos PETA

Vor 10

Jahren in der BZ:

Wiedereröffnung des Kleinen Saals der Mercatorhalle

im Januar

Nach fast zweieinhalb

Jahren stehen die Sanierungsarbeiten im Kleinen Saal der

Mercatorhalle im CityPalais nun kurz vor ihrem Abschluss. Im Rahmen

einer musikalischen Veranstaltung eröffnet der Kleine Saal am

Freitag, 9. Januar, mit einer Mozart-Serenade. Oberbürgermeister

Sören Link: „Ich freue mich sehr, dass hiermit ein weiterer und

sichtbarer Schritt vollzogen ist auf dem Wege, unsere Konzert- und

Veranstaltungshalle den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen der

Stadt Duisburg wieder komplett zugänglich zu machen.

Gleichzeitig haben wir endlich einen genehmigten Bauantrag für die

Gesamtmaßnahme Mercatorhalle vorliegen, so dass wirklich Licht am

Ende des Tunnels zu sehen ist. Die Mercatorhalle galt in der

Vergangenheit immer als gute Stube der Stadt – ich bin mir sicher,

dass sie es auch zukünftig wieder sein wird. Mein Dank geht an das

Immobilien-Management Duisburg und an alle Beteiligten, die dieses

schwierige Projekt in den letzten zwei Jahren aus der Krise geführt

haben – im Besonderen an Kulturdezernent Thomas Krützberg, der als

Projektleiter viel Energie investiert hat.“

Kulturdezernent

Thomas Krützberg: „Die Wiedereröffnung des Kleinen Saals ist ein

Etappensieg. Den wollen und werden wir feiern. Aber dann wird weiter

gearbeitet, denn das große Ziel, die Eröffnung des Großen Saals,

steht noch aus.“

Im kleinen Saal stellte sich heraus, dass die verbauten

Deckenaufhängungen nicht den Schwingungen der Musik

standhalten, sondern von den Deckenhalterungen, im Laufe der

Zeit, abrutschen können. Die Firma, eine renommiertes

Unternehmen mit gutem Ruf, hat diesen Mangel

zwischenzeitlich behoben.

Schutz vor „K.o.-Mieten“ im Alter durch Wohneigentum – Aktuelle

Fakten zum Wohneigentum für den Bund, alle Bundesländer, Städte und

Kreise

Die eigenen vier Wände – für einen Haushalt mit

Durchschnittseinkommen: Fehlanzeige. Die meisten Menschen haben

keine Chance auf eine Eigentumswohnung, ein Reihenhaus oder ein

Einfamilienhaus. Besonders kritisch wird das im Alter. Denn

Wohneigentum schützt vor Altersarmut. Viele drohen deshalb in die

„Wohn-Armut“ zu rutschen: Altersarmut durch „K.o.-Mieten“. Hier hat

die Bundespolitik versagt. Sie hat jetzt schon einer ganzen

Generation die Chance auf Wohneigentum verbaut. Es wird deshalb

höchste Zeit, dass die neue Bundesregierung das Ruder herumreißt.

Das ist das Fazit der aktuellen Wohnungsbau-Studie, die das

Pestel-Institut (Hannover) auf einer Hybrid-Pressekonferenz zum

Auftakt der Fachmesse BAU in München am kommenden Montag (13.

Januar) vorstellen wird.

Titel der Studie:

Schutzschirm vor

Altersarmut: Wohneigentum in Deutschland

Mit Zahlen für den Bund,

für alle Bundesländer, für Städte und Kreise

Konkrete Zahlen,

Fakten und Daten zum „Wohneigentum in Deutschland“ wird das

Pestel-Institut bei der Vorstellung der Studie auf der

Hybrid-Pressekonferenz präsentieren – für Deutschland, alle

Bundesländer sowie für Städte und Kreise. Dabei wird es u.a. auch um

diese Inhalte gehen:

Deutschland-Ranking – Wohneigentums-Quote

§ TOP 10 der Mieter-Städte – TOP 10 der Eigentümer-Städte

§

Eigentümer-/Mieterquote – Zahlen für alle kreisfreien Städte in

Deutschland (über 100 Städte)

§ Trends und Entwicklungen in

Deutschland – mit Europa-Vergleich

Deutschland-Check (für

alle Städte und Kreise): Miete oder Wohneigentum?

§ Analyse für

alle kreisfreien Städte und Kreise: Mieten oder Wohnungskauf/

Hausbau – wo ist wie viel Wohneigentum machbar?

„Preis-Explosion“

§ Welche Kostensprünge hat es in nur 10 Jahren beim Wohneigentum

gegeben? – Mit einem Vergleich zur allgemeinen Preisentwicklung.

§ Hemmnisse: Woran scheitert die Anschaffung (Bau und Kauf) eines

Eigenheims bzw. einer eigenen Wohnung?

„Machbarkeits-Check

Wohneigentum“

§ Eigentümer-Profil: Wer kann sich Wohneigentum

noch leisten – in welchem Alter, mit welchem Einkommen?

§ Kosten

von Einfamilienhäusern (100 m²) für alle Städte und Kreise

(Angebotspreise)

Eigentümer-Quote erhöhen

§ Förderung fürs

Eigenheim und für die Eigentumswohnung:

Wie müsste eine effektive

Unterstützung vom Staat aussehen?

§ Kalkulation für einen

Muster-Haushalt mit durchschnittlichem Einkommen

Altersvorsorge

Wohneigentum

§ Haus und Eigentumswohnung versus Gefahr von

Grundsicherung im Alter durch hohe Mieten

§ Dazu der

Renten-Check: Wie ist die aktuelle und die künftige

Einkommenssituation der Senioren?

Prognose

§ Wie würde

mehr Wohneigentum die Mieten ins Rutschen bringen?

Polit-Positionen im Bundestagswahlkampf

§ Wie stehen die Parteien

zum Wohneigentum?

§ „Merz-Mini-Haus“ im Check: Wissenschaftler

beurteilen das Wahlversprechen von CDU/CSU-Kanzlerkandidat Friedrich

Merz zum „Bau-Turbo-Programm“ für erschwingliche Mini-Häuser.

Hochheide: Musikvereinigung Duisburg-West spielt in

der Glückauf-Halle

Die „Musikvereinigung Duisburg-West“

spielt am Sonntag, 12. Januar 2025, ab 11 Uhr Werke aus ihrem

umfangreichen Repertoire in der Glückauf-Halle, Dr. Kolb-Straße 2,

in Hochheide. Damit startet der Bezirk Homberg/Ruhrort/ Baerl auch

2025 mit einem Neujahrskonzert in das neue Veranstaltungsjahr Mit

dabei sind Lieder von Coldplay, Prince, Roxette, Elton John und

Frank Sinatra, aber auch von deutschen Interpreten.

So

kann man in festlicher Atmosphäre und guter Laune das neue Jahr

beginnen. Der Eintritt beträgt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Karten sind

im Bürgerservice des Bezirksrathauses Homberg, Bismarckplatz 1,

erhältlich, oder können per E-Mail unter

kulturbuero@stadt-duisburg.de reserviert werden. An der Tageskasse

kann man ebenfalls Karten erwerben.

Foto Musikvereinigung Duisburg-West

Taizé-Gottesdienst in Großenbaum Instrumentalistinnen

und Instrumentalisten für Projektorchester gesucht

Auch

für den diesjährigen Taizé-Gottesdienst in der Großenbaumer

Versöhnungskirche stellt Annette Erdmann, Kirchenmusikerin der

Evangelischen Versöhnungsgemeinde Duisburg-Süd, ein Projektorchester

zusammen. Interessierte, die ein Streichinstrument oder ein Holz-

oder Blechblasinstrument spielen, sind herzlich eingeladen, in

diesem Gottesdienst musikalisch mitzuwirken und vorher auch

gemeinsam zu proben.

Anmeldungen sind bis zum 15. Januar

bei Kantorin Erdmann (Tel. 0203/767709) möglich (die

Instrumentalnoten werden vor der ersten Probe zugeschickt). Die

Musikfans kommen zu den gemeinsamen Proben am 11. Februar im

Gemeindehaus, Lauenburger Allee 21, und am 18. Februar in der

Versöhnungskirche, Lauenburger Allee 23 zusammen – jeweils von 17.30

Uhr bis 19.15 Uhr.

Die Generalprobe mit Projektorchester

ist am Samstag, 22. Februar 2025 von 10 bis 11.30 Uhr in der

Versöhnungskirche, einen Tag vor dem Gottesdienst. Infos zur

Gemeinde gibt es im Netz unter https://www.evgds.de. Der

Taizé-Gottesdienst hat die Gesänge und Texte der „Communauté de

Taizé“ zum Inhalt. Die Atmosphäre ist geprägt von stimmungsvoller

Beleuchtung und Musik und kurzen Textimpulsen.

Gemeinsam mit

Momenten der Stille, aber auch eingängigen meditativen

Gebetsgesängen soll so der Weg für die verbindende Erfahrung der

Gegenwart Gottes geöffnet werden.

Taizé-Gottesdienst in der Versöhnungskirche Großenbaum (Foto:

https://www.evgds.de)

Hoffnung für die Welt:

Allianz-Gebetswoche im Duisburger Norden mit Gebetskonzert

Die 1846 gegründete weltweite Bewegung der Evangelischen Allianz

lädt wieder zur internationalen Gebetswoche ein. Diesmal steht sie

unter dem Motto „Miteinander Hoffnung leben“. Auch die der

Evangelischen Allianz Duisburg Nord zugehörigen christlichen

Gemeinden und Vereine laden in dieser Zeit zu Andachten, Gesprächen

und Gottesdienste ein.

Wie immer gibt es zum Auftakt ein

Gebetskonzert, diesmal am Montag, 13. Januar 2025 um 19.30 Uhr in

der evangelischen Kirche in Obermeiderich, Emilstr. 27-29; es steht

unter dem Motto „Hoffnung für die Welt“. Sängerin Elena Becker, die

von Jannik Becker an der Akustikgitarre und am Klavier von Joshua

Plewka begleitet wird, will mit jedem Lied zum Innehalten einladen,

zur Einkehr mit sich selbst. „Und was ist da zu entdecken in der

Atempause unserer Geschäftigkeit?“ fragt sie im Vorfeld des

Konzertes.

„Trauer? Wut? Bedingungslose Liebe? Gott?

Vielleicht.“ Der Eintritt ist frei. Im Duisburger Norden sind

außerdem folgende Gottesdienste im Rahmen der Gebetswoche geplant:

Mittwoch, 15. Januar 2025, 19.30 Uhr: Landeskirchliche

Gemeinschaft, Wiesbadener Str. 102

Freitag, 17. Januar 2025,

19.30 Uhr: Gemeinde Gottes, Schulte-Marxloh-Straße 2

Sonntag,

19. Januar 2025, 11 Uhr: Gemeinsamer Abschlussgottesdienst im

Gemeindezentrum der Evangelischen Gemeinde Obermeiderich, Emilstr.

27-29

Die evangelische Kirche Obermeiderich an der Emilstraße (Foto:

Tanja Pickartz).

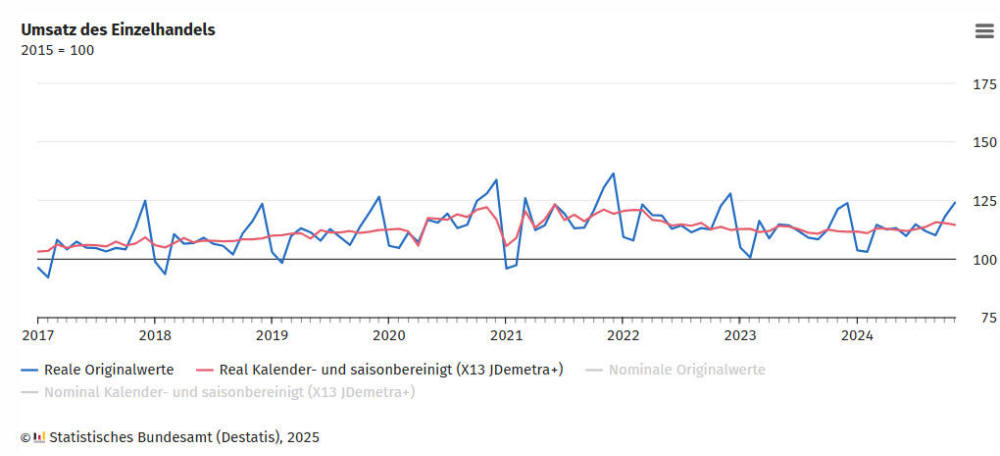

Einzelhandelsumsatz im Jahr 2024 real voraussichtlich um

1,3 % höher als 2023

Einzelhandelsumsatz,

Jahresergebnis 2024 (Schätzung, vorläufig)

+1,3 % im Jahr 2024

gegenüber 2023 (real, Originalwerte)

+2,7 % im Jahr 2024

gegenüber 2023 (nominal, Originalwerte)

+1,1 % im Jahr 2024

gegenüber 2023 (real, kalender- und saisonbereinigt)

+2,5 % im

Jahr 2024 gegenüber 2023 (nominal, kalender- und saisonbereinigt)

Einzelhandelsumsatz, November 2024 (vorläufig, kalender- und

saisonbereinigt)

-0,6 % zum Vormonat (real)

-0,6 % zum

Vormonat (nominal)

+2,5 % zum Vorjahresmonat (real)

+3,5 % zum

Vorjahresmonat (nominal)

Der Einzelhandel in

Deutschland hat nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) im Jahr 2024 real (preisbereinigt) 1,3 % und nominal

(nicht preisbereinigt) 2,7 % mehr Umsatz erwirtschaftet als im Jahr

2023. Nachdem die reale Umsatzentwicklung im Einzelhandel im 1.

Halbjahr 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum rückläufig war (-0,4

%), verzeichneten die realen Umsätze im 2. Halbjahr einen Zuwachs

von schätzungsweise 3,0 %.

Im Vergleich zu 2021, als der deutsche Einzelhandel den bisher

höchsten Umsatz seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1994 erzielte, lag

der reale Jahresumsatz 2024 voraussichtlich um 2,7 % niedriger.

Während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 hatte der Einzelhandel,

unter anderem getragen durch den Internet- und Versandhandel, einen

hohen realen Umsatzzuwachs von 4,8 % gegenüber dem Vorjahr erzielt,

2021 war der Umsatz nochmals um real 0,6 % gestiegen.

Im

Gegensatz hierzu war die reale Umsatzentwicklung in den Jahren 2022

und 2023 aufgrund der hohen Preissteigerungen rückläufig

(-0,7 % bzw. -3,3 %). Dennoch lagen die realen Umsätze im Jahr 2024

voraussichtlich 2,6 % über dem Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019.

• Weihnachtsgeschäft

im November 2024: Umsatz real 2,5 % höher als im Vorjahresmonat

In den vergangenen Jahren hat sich ein Teil des Weihnachtsgeschäfts

durch Sonderaktionen in den Tagen rund um den „Black Friday“ oder

den „Cyber Monday“, vor allem im Internet- und Versandhandel,

zunehmend in den November vorverlagert. Im November 2024 setzten die

Einzelhandelsunternehmen nach vorläufigen Ergebnissen kalender- und

saisonbereinigt real 2,5 % und nominal 3,5 % mehr um als im November

2023.

Im Vormonatsvergleich sank der kalender- und

saisonbereinigte Umsatz im November 2024 gegenüber Oktober 2024

sowohl nominal als auch real um 0,6 %. Umsätze im Einzelhandel mit

Lebensmitteln sowie mit Nicht-Lebensmitteln mit Zuwächsen am

Jahresende Im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg der kalender- und

saisonbereinigte Umsatz im November 2024 im Vergleich zum November

2023 real um 1,7 % und nominal um 4,1 %.

Bereits im

Oktober 2024 hatte der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel gegenüber

dem Vorjahresmonat einen Anstieg von real 1,2 % und nominal 3,8 %

verzeichnet. Nachdem die Umsätze von Januar bis September 2024 nur

leicht über denen des Vorjahreszeitraums gelegen hatten (real

+0,3 %), legte die Umsatzentwicklung im Einzelhandel mit

Lebensmitteln zum Jahresende somit deutlich zu. Im

Vormonatsvergleich stieg der Umsatz im November 2024 mit real +0,1 %

und nominal +0,2 % gegenüber Oktober 2024 nur leicht.

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch im Einzelhandel mit

Nicht-Lebensmitteln. Hier stieg der kalender- und saisonbereinigte

Umsatz im November 2024 real um 2,3 % und nominal um 2,5 % gegenüber

dem Vorjahresmonat. Bereits im September 2024 und Oktober 2024 hatte

der reale Umsatz gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat einen

deutlichen Anstieg erfahren (+7,8 % und +2,3 %), nachdem die Umsätze

von Januar bis August 2024 real 0,7 % unter denen des

Vorjahreszeitraums gelegen hatten.

Im Vormonatsvergleich

sank der reale Umsatz im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmittel im

November 2024 gegenüber Oktober 2024 real um 1,8 % und nominal um

1,7 %. Diese Entwicklung wurde getragen vom Internet- und

Versandhandel, der im November 2024 einen realen Umsatzanstieg von

9,7 % zum November 2023 erzielte, jedoch gegenüber Oktober 2024

einen realen kalender- und saisonbereinigten Umsatzrückgang von

1,2 % verzeichnete.