|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 8. Kalenderwoche:

21. Februar

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Samstag, 22., Sonntag, 23. Februar 2025

A40, Erweiterung der A 40 inkl. Ersatzneubau

Rheinbrücke Neuenkamp: Vollsperrung Anschlussstelle Duisburg-Häfen

Ost

Von Samstag, 22. Februar, 15 Uhr, bis Montag, 24.

Februar, 4 Uhr wird die Anschlussstelle Duisburg-Häfen Ost voll

gesperrt, sowohl die Auffahrt als auch die Abfahrt sind nicht

nutzbar. Die Umleitungsstrecken (Rote-Punkt-Umleitungen) werden

frühzeitig eingerichtet.

Sie führen die

Verkehrsteilnehmenden Fahrtrichtung Venlo ab Autobahnkreuz Duisburg,

weiter über die A 59, zur Anschlussstelle Duisburg-Ruhrort und

weiter Richtung Ruhrort. Ansonsten kann die Umleitung bis zur

Anschlussstelle Rheinhausen genutzt werden, folgen dann weiter der A

40 Fahrtrichtung Essen und verlassen an der Anschlussstelle

Duisburg-Häfen West die Autobahn.

Um von Ruhrort auf die

A 40 zu gelangen, folgen die Verkehrsteilnehmenden ab der

Bürgermeister-Karl-Lehr-Brücke, weiter über den Ruhrdeich zum

Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg auf die A 40. Im städtischen Netz

folgen die Verkehrsteilnehmenden bitte der Umleitungsstrecke U 55.

IHK beunruhigt: Schließung von HKM hätte

schwerwiegende Folgen für Duisburg und NRW

Gescheiterter Verkauf nährt Sorgen um Fortbestand des

Traditionsunternehmens. Thyssenkrupp bemüht sich als Miteigentümer

um den Verkauf des Stahlwerkes HKM. Nun wurde bekannt, dass der

Hamburger Investor CE Capital aus den Verhandlungen ausgestiegen

ist. Wenn sich kein neuer Eigentümer findet, droht die Schließung

von Kokerei und Hochöfen. Das bedeutet auch das Aus für 3000 Jobs in

Duisburg.

Dazu Matthias Wulfert (Foto: Niederrheinische

IHK/Jacqueline Wardeski), stellvertretender Hauptgeschäftsführer der

Niederrheinischen IHK: „Wir bedauern, dass die Gespräche zum

Verkauf von HKM gescheitert sind. Stahl ist die Basis für viele

Produkte ,Made in Germany‘. Er ist auch für unsere Unabhängigkeit

und die Verteidigung wichtig. Wir hoffen sehr, dass für HKM noch

eine Lösung gefunden wird. Neben 3000 Beschäftigten sind rund 1500

Arbeitsplätze bei Stahl-Verarbeitern unmittelbar bedroht. Doch die

indirekten Effekte dürften weitaus gravierender sein: Von sinkenden

Steuereinnahmen, über fehlende Investitionen in unseren Standort bis

zu den mittelbar betroffenen Dienstleistern rund um das Werk.

Bund und Land müssen mit den betroffenen Akteuren und uns ein

Zukunftskonzept für unseren Stahlstandort entwickeln. Deshalb

brauchen wir nach der Bundestagswahl sehr schnell Klarheit. Und eine

Wirtschaftspolitik, die verlässliche Rahmenbedingungen für die

Transformation der Stahlindustrie schafft. Wir dürfen die

Stahlunternehmen und die Menschen nicht im Stich lassen.“

Kampagnen für Demokratie: Kultur- und Wirtschaftsinitiativen

aus dem Ruhrgebiet rufen zur Bundestagswahl auf

Für

demokratische Werte, Vielfalt und eine freie Gesellschaft:

Ruhrgebietsinitiativen aus der Kultur und der Wirtschaft machen sich

anlässlich der Bundestagswahl mit eigenen Kampagnen stark für die

Demokratie. Das Netzwerk der RuhrBühnen, dem elf städtische Theater

im Ruhrgebiet sowie die Festivals Ruhrtriennale und Ruhrfestspiele

angehören, geht mit der Kampagne "RuhrBühnen für die Demokratie" an

den Start.

Ziel ist es, die aktuellen antidemokratischen

Entwicklungen in den Fokus zu rücken und das enge Verhältnis von

Kunst und Demokratie zu unterstreichen. Im Zentrum steht ein

gemeinsamer Veranstaltungskalender: Tagesaktuell ausgewählte

Produktionen und Formate der 13 Netzwerkmitglieder, die eine

besondere Relevanz für die Demokratie haben und zu den derzeitigen

populistischen Strömungen Stellung beziehen, sind hier zu finden.

"RuhrBühnen für die Demokratie" ist Teil der

bundesweiten Kampagne "Theater und Orchester für die Demokratie" des

Deutschen Bühnenvereins. Der Veranstaltungskalender ist zu finden

auf

https://www.ruhrbuehnen.de/ Auch der Initiativkreis Ruhr ruft

zur Teilnahme an der Bundestagswahl auf und wirbt für Demokratie und

Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland.

Mehr als 70

Partnerunternehmen und Institutionen haben sich zusammengeschlossen,

um die Bedeutung dieser Wahl zu unterstreichen. Unter dem Slogan

"Starke Demokratie, starke Wirtschaft, starkes Ruhrgebiet" posten

CEOs und Geschäftsführende persönliche Wahlaufrufe in den sozialen

Medien, um insbesondere Nicht-Wählerinnen und -Wähler sowie

Unentschlossene zur Teilnahme aufzurufen.

"Ich

wähle, weil mir das Gemeinwohl und der gesellschaftliche

Zusammenhalt am Herzen liegen. Die Werte der Demokratie und der

Freiheit werden nur durch aktive Mitwirkung gestärkt und

verteidigt", äußert sich Garrelt Duin, Regionaldirektor des

Regionalverbandes Ruhr, im Rahmen der Kampagne. idr

Weitere

Mitwirkende sind u. a. die RAG-Stiftung, Evonik oder das Uniklinikum

Essen. Informationen auf

https://initiativkreis-ruhr.de/

Die Stimme

einsetzen für ein respektvolles Miteinander und gegen Ausgrenzung

Superintendent Dr. Urban ruft in seiner Video-Botschaft zum

Wählen auf Kurz vor der Bundestagswahl ruft Pfarrer Dr. Christoph

Urban zur Stimmabgabe auf. Er bittet in seinem Videostatement:

„Gehen Sie wählen – wählen Sie demokratisch und setzen Sie sich mit

ihrer Stimme gegen Ausgrenzung und für ein respektvolles Miteinander

ein.“

Der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg

benennt in seinem Beitrag, was Gläubige bei der Wahl, aber auch

generell im Leben leitet und hält: „Menschenwürde, Nächstenliebe und

Zusammenhalt sind uns als Kirche wichtig. (…) Wir vertrauen auf

Gottes verbindende Kraft, die Grenzen, Fremdheit und sogar

Feindschaft überwindet.“ Das Video ist auf dem Youtubekanal

„Evangelisch in Duisburg“ zu sehen.

Infos zum Kirchenkreis,

den Gemeinden und Einrichtungen gibt es im Netz unter

www.kirche-duisburg.de.

Bald ist Bundestagswahl. Zunächst kam der Wahlkampf nicht so

recht in Gang, doch nun wird er hitzig. In solchen Momenten ist es

wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und das große Ganze im Blick

zu behalten. Menschenwürde, Nächstenliebe und Zusammenhalt sind uns

als Kirche wichtig. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes und besitzen

eine unveräußerliche Würde.

Jesus hat Nächstenliebe

gepredigt und vorgelebt. Wir vertrauen auf Gottes verbindende Kraft,

die Grenzen, Fremdheit und sogar Feindschaft überwindet. Ich bitte

Sie: Gehen Sie wählen – wählen Sie demokratisch und setzen Sie sich

mit ihrer Stimme gegen Ausgrenzung und für ein respektvolles

Miteinander ein.

150 Jahre

Trinkwasserversorgung: Stadtwerke Duisburg feiern Jubiläumsjahr

Seit 150 Jahren versorgen die Stadtwerke Duisburg die Bürgerinnen

und Bürger der Stadt an Rhein und Ruhr zuverlässig mit sauberem

Trinkwasser. Im Frühjahr 1875 begann die Erfolgsgeschichte mit den

Arbeiten zur Errichtung des ersten städtischen Wasserwerks an der

Aakerfähre und der zugehörigen Infrastruktur in den Ruhrauen. Schon

Ende 1875 floss das erste Wasser in die Stadt zur Versorgung der

damals 36.706 Einwohner.

Auftakt am internationalen Tag

des Wassers

Die Stadtwerke Duisburg feiern das Jubiläumsjahr mit

einer Reihe von spannenden Veranstaltungen und Aktionen für alle

Duisburgerinnen und Duisburger. Den Startpunkt setzt der

internationale Tag des Wassers am Samstag, 22. März. Ab 9 laden die

Stadtwerke in den Zoo Duisburg ein. An diesem Tag erwartet große und

kleine Duisburgerinnen und Duisburger ein abwechslungsreiches

Familienprogramm und eine Reise durch die 150-jährige Geschichte der

Trinkwasserversorgung in Duisburg.

Bei Vorlage der

Stadtwerke-Kundenkarte sparen an diesem Tag kleine und große

Zoobesucher 50 Prozent des regulären Eintrittspreises. Und zur Feier

des Tages verlosen die Stadtwerke150 Freikarten für den Zoo

Duisburg. Wer bei freiem Eintritt mitfeiern möchte, kann bis zum 9.

März unter www.swdu.de/wasser-gewinnspiel am Gewinnspiel teilnehmen.

Neuer Wasserspielplatz im Frühjahr

Noch in diesem

Frühjahr eröffnet auch der neue Stadtwerke-Wasserspielplatz im Zoo

Duisburg. Der Spatenstich erfolgte am 24. Januar, seitdem laufen die

Bauarbeiten für die Spiellandschaft mit Pumpen, Wasserläufen, einem

Kletterturm und integrativen Elementen. Auf rund 600 Quadratmeter

können kleine Abenteurer künftig das Element Wasser mit allen Sinnen

und auf vielfältige Weise erleben.

Zahlreiche Aktionen im

Jubiläumsjahr

Bereits einen Tag zuvor, am 21. März, nehmen die

Stadtwerke ihre Trinkwasserbrunnen in der Duisburg Innenstadt wieder

in Betrieb. Selbstverständlich sind die Stadtwerke auch 2025 im

gesamten Stadtgebiet mit ihrer Energie-Lounge und dem

Trinkwassermobil unterwegs, um alle Durstigen mit frischem

Trinkwasser zu versorgen.

Am 14. September steht der Tag

des offenen Denkmals im Wasserwerk Bockum ganz im Zeichen der

Trinkwassergeschichte. Und auch zum WDR-Maus-Türöffner-Tag am 3.

Oktober im Wasserwerk Wittlaer dreht sich alles um die Geschichte

der Wasserversorgung.

Führungen durch die Wasserwerke

Auch wer hinter die Kulissen der

historischen und heutigen Wasserversorgung blicken möchte, erhält

dazu mehrfach Gelegenheit: So öffnen die Stadtwerke in diesem Jahr

gleich mehrmals ihre Wasserwerke Bockum und Wittlaer für

Besucherinnen und Besucher jeden Alters. Jeweils von 15 bis 18 Uhr

finden am 23. April, 19. Mai, 13. Juni, 23. Juli und 6. August

Führungen statt. Anmeldungen sind ab sofort unter

www.swdu.de/fuehrung möglich.

Geschichte des Trinkwassers:

Dramatischer Beginn

Im 19. Jahrhundert versorgten sich die

Bürgerinnen und Bürger Duisburgs übrigens noch über private und

gemeinschaftliche Brunnen mit Wasser. Mit zunehmender

Industrialisierung und Bevölkerungsdichte verschlechterte sich die

Wasserqualität dramatisch. Da es keine Kanalisation gab,

verschmutzten Abwässer aus Haushalten und Betrieben das Grundwasser.

Die Folgen waren gravierend: 1866 brach die Cholera aus,

1870/71 folgte eine Pockenepidemie. Besonders betroffen waren

ärmere, dicht besiedelte Stadtteile. Diese Krisen führten 1873 zum

Entschluss der Duisburger Stadtverwaltung, eine zentrale

Wasserversorgung im städtischen Eigenbetrieb aufzubauen. Einen

Überblick über die historische Entwicklung mit zahlreichen Bildern

haben die Stadtwerke unter www.swdu.de/wasser-150 zusammengestellt.

Die Stadtwerke öffnen im Jubiläumsjahr gleich mehrmals ihre

Wasserwerke Bockum und Wittlaer für Besucherinnen und Besucher.

Bildquelle: Stadtwerke Duisburg

Jetzt bewerben! Jugendamt Duisburg sucht

Betreuerinnen und Betreuer für die Stadtranderholung 2025

Das Jugendamt Duisburg startet die Bewerbungsphase für die

Stadtranderholung 2025 und sucht engagierte junge Menschen zwischen

16 und 25 Jahren, die in der zweiten Hälfte der Sommerferien

Duisburger Schulkinder betreuen möchten. Vom 4. bis 22. August läuft

das beliebte Ferienprogramm an 18 Standorten im Stadtgebiet.

Teilnehmen können Kinder ab der zweiten Grundschulklasse bis

zum 13. Lebensjahr. Geboten wird ihnen ein vielseitiges

Ferienprogramm. Und die Eltern haben eine verlässliche Betreuung von

8 bis 16 Uhr. Interessierte, die gerne mit Kindern arbeiten und sich

im Team engagieren wollen, können sich ab sofort beim Jugendamt als

Betreuungsperson bewerben.

Spezielle Vorkenntnisse sind

nicht erforderlich. Vorausgesetzt wird lediglich ein Mindestalter

von 16 Jahren und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Zur

Vorbereitung auf die Betreuer-Aufgaben organisiert das Jugendamt vor

der Stadtranderholung Wochenendschulungen und Erste-Hilfe-Kurse. Die

Teilnahme daran ist verpflichtend.

Für diese

Jugendleitertätigkeit wird eine steuerfreie Vergütung von 500 Euro

gezahlt. Weitere Informationen zur Stadtranderholung und der Link

für die Online-Bewerbung sind unter

www.duisburg.de/stadtranderholung zu finden. Bewerbungsschluss ist

Sonntag, 23. März.

„Innenstädte als Treffpunkt

sehen“ Stephanie Eses neu in der IHK-Vollversammlung

Die Niederrheinische Wirtschaft hat eine neue IHK-Vollversammlung.

Dieses „Parlament der Unternehmer“ gestaltet die Arbeit der IHK für

die nächsten fünf Jahre. Fast die Hälfte der Mitglieder ist neu

dabei. Unter ihnen ist Stephanie Eses, Inhaberin von Korrekt Mode in

der Duisburger Innenstadt. Sie vertritt den Einzelhandel.

Foto: Niederrheinische IHK/Jacqueline Wardeski

Warum

engagieren Sie sich in der IHK-Vollversammlung? Stephanie Eses: Für

mich ist es die Chance, Dinge zu verändern. Als Inhaberin eines

Modegeschäfts will ich die Sichtweise von kleinen Unternehmen und

dem Einzelhandel einbringen. Vor allem als Teil der

Streetwear-Branche möchte ich neue Impulse setzen. Die Themen und

Probleme des Einzelhandels dürfen nicht übersehen werden.

Was ist Ihnen besonders wichtig für unsere Wirtschaft? Stephanie

Eses: Die Innenstädte müssen wieder lebendig werden. Junge Menschen

sind unsere Zukunft, und wir müssen ihnen etwas bieten. Kreativität

und Individualität sind mir wichtig. Jugendliche sollen schon in der

Ausbildung merken, dass sie etwas bewirken können. Ich setze mich

dafür ein, dass der Beruf der Einzelhandelskaufleute wieder

attraktiver wird.

Die Politik sollte außerdem mehr für

inhabergeführte Geschäfte tun. Diese Läden machen unsere Städte

besonders. Sie sind nicht nur Orte zum Einkaufen, sondern ein

Treffpunkt. Ich kenne meine Kunden. Sie kommen zu uns, weil wir sie

gut beraten und Persönlichkeit zeigen. Ich wünsche mir, dass unsere

Innenstädte wieder zu Orten werden, an denen Menschen gerne

zusammenkommen. Dafür möchte ich mich einsetzen.

Aktuelle Umfrage der Deutschen Stiftung für Engagement und

Ehrenamt zeigt: Bürokratie belastet Ehrenamtliche in deutschen

Vereinen

Deutschland ist das Land der Vereine – in rund

600.000 eingetragenen Vereine engagieren sich mehr als 29 Millionen

Menschen in verschiedenen Bereichen wie Sport, Umweltschutz und

Nachbarschaftshilfe. Doch die Freude am Ehrenamt wird zunehmend von

bürokratischen Hürden überschattet. Insbesondere diejenigen, die

Leitungsfunktionen übernehmen, sind von komplexen Vorschriften und

Antragsverfahren betroffen.

In einer aktuellen Umfrage der

Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt

(DSEE) unter 901

Ehrenamtlichen in Leitungspositionen schätzten über 77 Prozent der

Befragten die Bürokratiebelastung für ihren Verein als hoch bis sehr

hoch ein. Zudem äußerten 24,4 Prozent der befragten Ehrenamtlichen

große Befürchtungen, dass bürokratische Anforderungen ihre Vereine

in diesem Jahr stark belasten werden.

Die Umfrage, die im

Dezember 2024 und Januar 2025 durchgeführt wurde, fokussierte sich

auf Engagierte in Leitungspositionen in rein ehrenamtlich geführten

Vereinen.

Besonders hoch bewerten sie die bürokratischen

Hürden in den Bereichen Fördermittel und Finanzen, Datenschutz,

Vereinsrecht und Veranstaltungen. Der Aufwand für komplexe

Antragsverfahren, Datenschutzvorgaben und rechtliche Anforderungen

nimmt nicht nur wertvolle Ressourcen der Ehrenamtlichen in Anspruch

und führt zu Frustration. Eine andere Studie von ZiviZ zeigt zudem:

Über die Hälfte der zivilgesellschaftlichen Organisationen beklagt

zudem, dass die Rekrutierung von Ehrenamtlichen für

Leitungspositionen immer schwieriger wird.

Die

Ehrenamtlichen selbst sehen verschiedene Lösungsansätze. 30,4

Prozent der Befragten wünschen sich eine Vereinfachung von

Vorschriften und eine Entlastung durch klare und weniger komplexe

Anforderungen. Weitere 12,2 Prozent setzen auf die Förderung von

Digitalisierung und Automatisierung als mögliche Entlastung. Doch

ein erheblicher Teil der Ehrenamtlichen bleibt ratlos und unsicher,

wie sie den bürokratischen Herausforderungen begegnen können.

Jan Holze, Vorstand der Deutschen Stiftung für Engagement

und Ehrenamt, kennt die Sorgen der Engagierten: “42 Tage im Jahr

oder sechseinhalb Stunden pro Woche schlägt sich ein

durchschnittlich großer Verein mit bürokratischen Hürden herum.

E-Rechnung, Steuererklärung, Datenschutzgrundverordnung,

Zuwendungsempfängerregister, Lebensmittelverordnung – die Liste ist

lang. Hier braucht es eine deutliche Entlastung. Ein kleiner Verein

darf nicht so behandelt werden wie eine Aktiengesellschaft.”

Dr. Vivian Schachler ist Referentin für Forschung und

Wissenstransfer in der Deutschen

Stiftung für Engagement und

Ehrenamt: “Es steht außer Frage, dass Vereine für den

gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Integration und die

demokratische Teilhabe

unverzichtbar sind. Wenn die Freude am

Engagement durch bürokratische Hürden erstickt wird, leidet nicht

nur das Vereinsleben, sondern auch das soziale Miteinander in der

Gesellschaft. Es bleibt zu hoffen, dass durch politische Maßnahmen

und gezielte

Entbürokratisierung die ehrenamtliche Arbeit

gestärkt wird und das Engagement für Vereine auch in Zukunft

lebendig bleibt.”

Die Deutsche Stiftung für Engagement

und Ehrenamt (DSEE) unterstützt Engagierte

deutschlandweit mit

Weiterbildungen und Beratungsangeboten dabei, sich im

Bürokratie-Dschungel zurechtzufinden. Das große Interesse an diesen

Angeboten zeigt, dass sich Ehrenamtliche trotz der hohen Belastung

aktiv informieren und Lösungen suchen.

Alle Informationen zu

kommenden Veranstaltungen der DSEE gibt es hier:

https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/veranstaltungen/

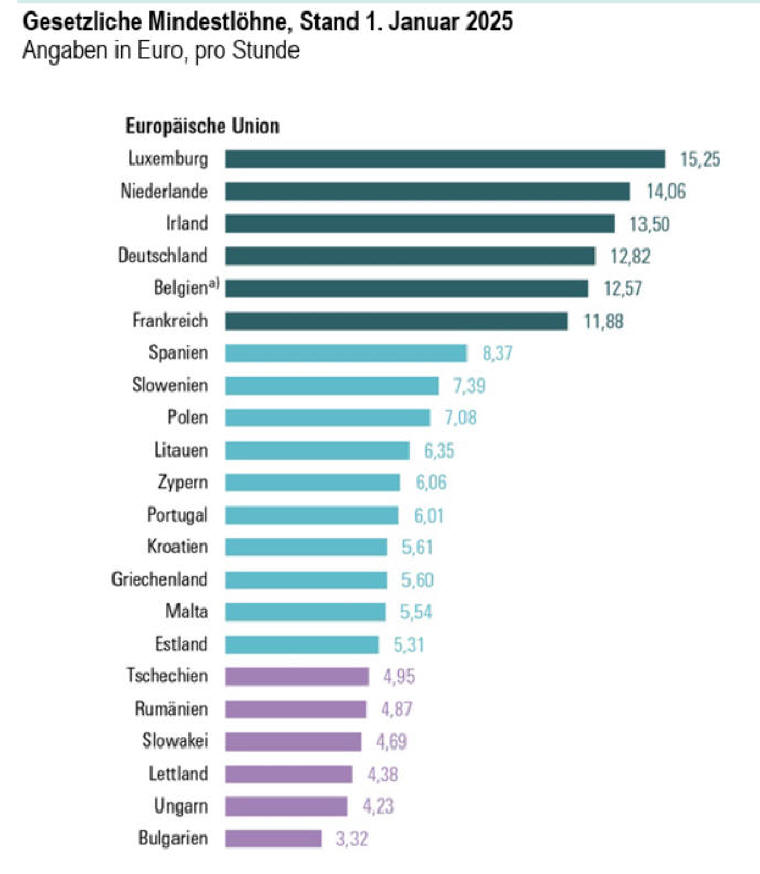

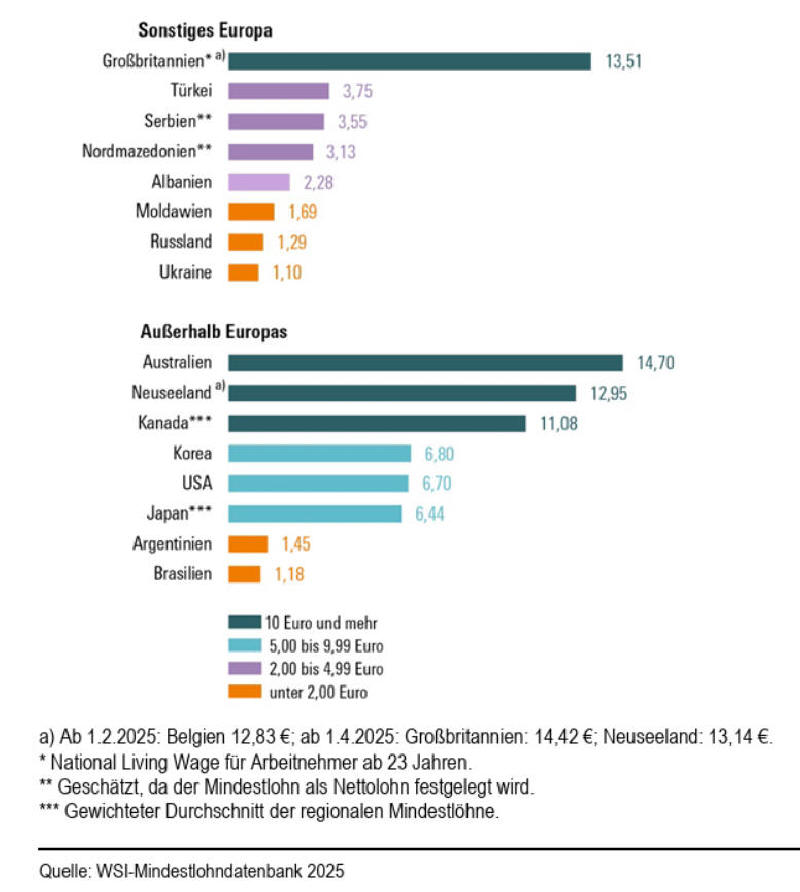

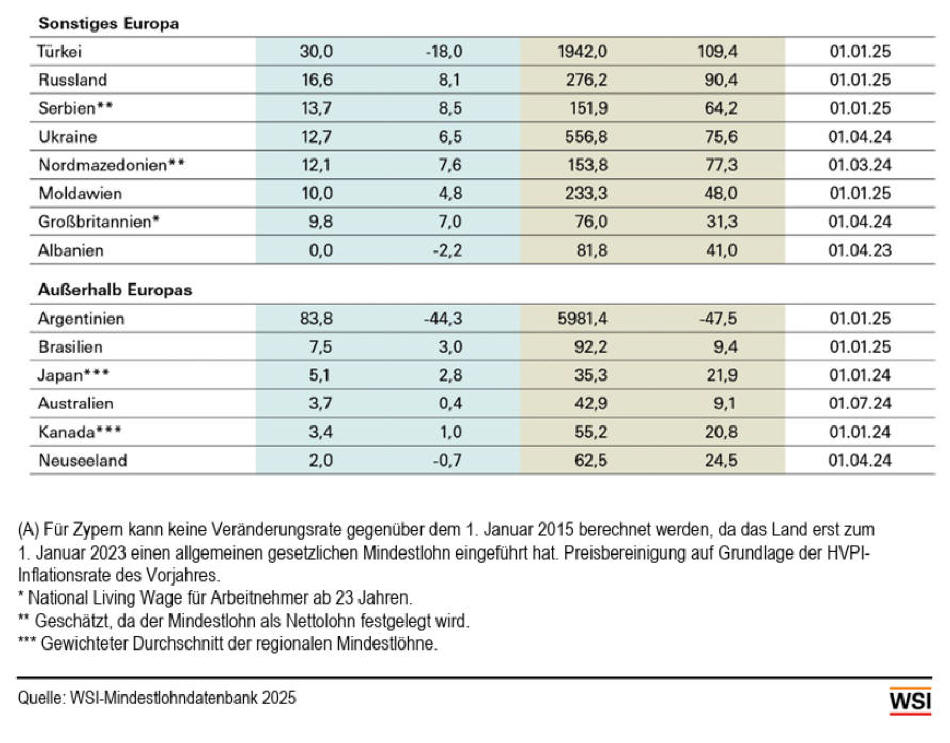

Internationaler Mindestlohnbericht des WSI

Mindestlohn: Deutliche Zuwächse für Beschäftigte in den meisten

EU-Ländern – Deutschland fällt mit Mini-Anhebung zurück

Fast überall in der Europäischen Union sind die Mindestlöhne zum

Jahresanfang gestiegen. Für Mindestlohnbeziehende kamen dabei zwei

günstige Entwicklungen zusammen: Zum einen fielen die Erhöhungen

meist kräftig aus. Im Mittel (Median) betrug die nominale Steigerung

gegenüber dem Vorjahr 6,2 Prozent. Zum anderen ist die Inflation

gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) im Verlauf

des Jahres 2024 europaweit zurückgegangen.

Anders als in den

vergangenen Jahren bleibt damit auch nach Berücksichtigung der

gestiegenen Lebenshaltungskosten mit 3,8 Prozent im Median ein

deutliches reales Plus. Wermutstropfen bei der Entwicklung ist, dass

die Zuwächse geographisch sehr ungleich verteilt sind. So stammen

die neun Länder mit den größten realen Zuwächsen – jeweils oberhalb

von 5 Prozent – allesamt aus Osteuropa.

Im Rest der EU

verzeichnen Irland (+4,9 %), Portugal (+3,3 %), Griechenland (+3,3

%) und die Niederlande (+2,7 %) vergleichsweise hohe reale

Steigerungen. In Deutschland übertraf die Anpassung des Mindestlohns

auf 12,82 Euro zum Jahresanfang die HVPI-Inflationsrate des

Vorjahres nur geringfügig, sodass für Menschen, die hierzulande zum

Mindestlohn arbeiten, lediglich ein reales Wachstum von 0,8 Prozent

übrigbleibt. Das ergibt der neue internationale Mindestlohnbericht

des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der

Hans-Böckler-Stiftung.*

Als einen Grund für die Erhöhungen

macht der Bericht den Einfluss der Europäischen

Mindestlohnrichtlinie aus. „Durch Referenzwerte für angemessene

Mindestlöhne, die im Zuge der Umsetzung der Europäischen

Mindestlohnrichtlinie in den nationalen Mindestlohngesetzen

verankert wurden, entsteht in viele Ländern ein Sog hin zu

strukturellen Mindestlohnerhöhungen, die über die normalen

regelmäßigen Anpassungen hinausreichen“, bilanzieren die

Studienautoren Dr. Malte Lübker und Prof. Dr. Thorsten Schulten.

Um die Angemessenheit von Mindestlöhnen zu beurteilen, ist

in der Richtlinie unter anderem der Referenzwert von 60 Prozent des

Medianlohns verankert – also des Lohnes, der die Lohnverteilung in

zwei gleichgroße Hälften teilt. Nach den aktuellsten verfügbaren

Daten der OECD, die sich auf das Jahr 2023 beziehen, erreichten

zuletzt nur Portugal (68,2 %), Slowenien (63,0 %) und Frankreich

(62,2 %) diese Zielvorgabe. Deutschland verfehlte das Ziel mit 51,7

Prozent des Medianlohns der Vollzeitbeschäftigten deutlich. Bereits

im laufenden Jahr wäre ein Mindestlohn von rund 15 Euro notwendig,

um das 60-Prozent-Ziel zu erreichen, so die WSI-Forscher.

Viele Länder haben eine langfristige Zielgröße für den Mindestlohn

gesetzlich verankert oder auf andere Weise festgelegt (siehe

Übersicht 1 im Bericht). Die Bilanz der vergangenen zehn Jahre

zeigt, dass dies dem Mindestlohn einen deutlichen Schub gibt: In

Westeuropa verzeichnen Spanien (+48,9 %), Portugal (+40,3 %) und

Irland (+30,7 %) gegenüber dem Jahr 2015 ein deutliches

Realwachstum, in Großbritannien stieg der Mindestlohn preisbereinigt

in den letzten zehn Jahren sogar um 76,0 Prozent.

Das Ex-EU-Mitglied Großbritannien verfolgt inzwischen das

ambitionierte Ziel, ein Living Wage in Höhe 66 Prozent des

Medianlohns zu erreichen. Auch Irland will sein derzeitiges Ziel von

60 Prozent des Medians überprüfen, um perspektivisch ein Living Wage

von 66 Prozent des Medians einzuführen.

Verhaltene

Zehn-Jahres-Bilanz für Deutschland

Demgegenüber fällt die

Zehn-Jahres-Blanz in Deutschland deutlich bescheidener aus:

Hierzulande stieg der Mindestlohn real um 16 Prozent gegenüber dem

Einführungsniveau aus dem Jahr 2015. Dies entspricht in etwa der

Erhöhung des Mindestlohns durch den Deutschen Bundestag von 10,45

Euro auf 12 Euro zum 1. Oktober 2022.

„Per Saldo haben die

Anpassungen unter der Ägide der Mindestlohnkommission über die

vergangenen zehn Jahre zu keiner nennenswerten realen Erhöhung

geführt, sondern lediglich inflationsbedingte Kaufkraftverluste

ausgeglichen – ähnlich wie dies in Frankreich und Belgien durch eine

Indizierung des Mindestlohns erreicht wird“, so das Fazit der

Studienautoren Lübker und Schulten.

„Wenn der

Mindestlohn auch in diesem Jahr wieder Thema im Wahlkampf ist, hat

sich die Mindestlohnkommission das ein Stück weit selbst

zuzuschreiben“, ergänzt Lübker. „Insbesondere die letzte

Anpassungsentscheidung, die gegen die Stimmen der

Gewerkschaftsvertreter*innen gefällt wurde, hat den Ruf der

Kommission in den Augen Vieler beschädigt.“

Inzwischen

deute sich jedoch Grund zur Hoffnung auf eine Kurskorrektur der

Kommission an: In ihrer neuen Geschäftsordnung hat sich diese darauf

festgelegt, sich künftig unter anderem am Wert von 60 Prozent des

Bruttomedianlohns der Vollzeitbeschäftigten zu orientieren und

wieder im Konsens zu entscheiden. Die nächste Entscheidung steht zum

30. Juni dieses Jahres an. „Um den Referenzwert von 60 Prozent des

Medianlohns dauerhaft als Zielgröße zu etablieren, wäre auch in

Deutschland eine Aufnahme in das Mindestlohngesetz sinnvoll“, sagt

Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, die wissenschaftliche Direktorin des

WSI.

Deutschland fällt in der Europäischen Union auf den

5. Platz zurück

Mit dem aktuellen Mindestlohnniveau lag

Deutschland unter den 22 EU-Ländern mit gesetzlichem Mindestlohn zum

Stichtag 1. Januar 2025 hinter Luxemburg (15,25 €), den Niederlanden

(14,06 €) und Irland (13,50 €) auf dem 4. Platz. Da Belgien seinen

Mindestlohn am 1. Februar von 12,57 Euro auf 12,83 Euro erhöht hat,

ist diese Rangfolge allerdings inzwischen obsolet und Deutschland

(12,82 €) ist mittlerweile auf den 5. Platz vor Frankreich (11,88 €)

abgerutscht. Auch in Großbritannien liegt der Mindestlohn mit

umgerechnet 13,51 € oberhalb des deutschen Niveaus und steigt dort

zum 1. April 2025 auf umgerechnet 14,42 €.

In Süd- und

Osteuropa gelten niedrigere Mindestlöhne, wie beispielsweise in

Spanien (8,37 €), Slowenien (7,39 €) und Polen (7,08 €). Am Ende der

Tabelle finden sich Lettland (4,38 €), Ungarn (4,23 €) sowie

Bulgarien (3,32 €; siehe Abbildung 1 in der pdf-Version). Durch das

kräftige Mindestlohnwachstum in den osteuropäischen Ländern hat sich

das Gefälle innerhalb der EU in den letzten Jahren allerdings

deutlich verringert. In Österreich, Italien und den nordischen

Ländern existiert kein gesetzlicher Mindestlohn. In diesen Staaten

besteht aber eine sehr hohe Tarifbindung, die auch vom Staat stark

gestützt wird. Faktisch ziehen dort also Tarifverträge eine

allgemeine Lohnuntergrenze.

Deutscher Mindestlohn

kaufkraftbereinigt auf Position 6 in der EU

Die Unterschiede im

Mindestlohnniveau werden durch unterschiedliche Lebenshaltungskosten

innerhalb der EU teilweise relativiert. Der WSI-Mindestlohnbericht

weist deswegen auf Basis von Daten des Internationalen Währungsfonds

(IMF) auch kaufkraftbereinigte Mindestlöhne aus.

Durch

das vergleichsweise hohe Preisniveau in Westeuropa fallen hier die

Mindestlöhne in Kaufkraftstandards auf Euro-Basis (KKS €) niedriger

aus: Luxemburg (12,29 KKS €), die Niederlande (12,26 KKS €) und

Irland (12,16 KKS €) liegen nach dieser Betrachtungsweise fast

gleichauf, gefolgt von Frankreich und Belgien (beide 11,92 KKS €).

Deutschland (11,81 KKS €) liegt mit geringem Abstand auf dem 6. Rang

(Abbildung 2 im Bericht). In Ost- und Südeuropa kommt aufgrund von

tendenziell niedrigeren Lebenshaltungskosten ein gegenläufiger

Effekt zum Tragen: So schließen Polen (10,36 KKS €), Spanien (9,32

KKS €) und Slowenien (8,64 KKS €) zu Westeuropa auf und auch beim

Schlusslicht Bulgarien (5,48 KKS €) fällt der Mindestlohn nach

Berücksichtigung der geringeren Lebenshaltungskosten deutlich höher

aus.

Mindestlöhne außerhalb der EU

Auch außerhalb der EU

sind Mindestlöhne weit verbreitet. Exemplarisch betrachtet das WSI

die Mindestlöhne in 16 Nicht-EU-Ländern mit ganz unterschiedlichen

Mindestlohnhöhen. Sie reichen von, jeweils umgerechnet, 14,70 Euro

in Australien, 12,95 Euro in Neuseeland oder 11,08 Euro in Kanada

über 6,80 Euro in Korea oder 6,44 im japanischen Landesdurchschnitt

bis zu 3,75 Euro in der Türkei, 1,45 Euro in Argentinien, 1,18 Euro

in Brasilien und 1,10 Euro in der Ukraine. Auch außerhalb Europas

fallen die Unterschiede in KKS häufig etwas weniger groß aus.

„Weitgehend obsolet“ ist der landesweite Mindestlohn nach

Einschätzung der WSI-Experten in den USA, weil er seit 2009 nicht

mehr erhöht wurde und mit umgerechnet 6,70 Euro oder gerade einmal

4,85 Euro in KKS nicht zum Überleben reicht. Daher gibt es daneben

in rund 30 US Bundesstaaten und Washington DC höhere regionale

Untergrenzen. Dazu gehören die Bundesstaaten Washington (15,39 €),

Kalifornien (15,24 €), New York (14,32 €), New Jersey (14,31 €)

sowie Illinois (13,86 €).

Trauercafé am 23. Februar im Malteser

Hospizzentrum St. Raphael

Der Verlust eines

geliebten Menschen schmerzt und reißt eine große Lücke in das Leben

von Verwandten und Freunden. Die geschulten und erfahrenen

Mitarbeitenden des Malteser Hospizzentrum St. Raphael bieten

unterschiedliche Beratungsangebote für Hinterbliebene. Die

Trauerberatung ist eine Hilfestellung, den schwierigen Übergang in

ein anderes „Weiter-Leben“ während der Trauerphase zu begleiten und

neue Wege zu finden.

Das Trauercafé findet einmal im

Monat im Malteser Hospizzentrum St. Raphael, Remberger Straße 36,

47259 Duisburg, statt. Der nächste Termin ist am 23. Februar von

15.00 bis 16.30 Uhr. Menschen, die nahe stehende Angehörige oder

Freunde verloren haben, können sich hier für die bevorstehenden

Wochen stärken und ihre Erfahrungen mit anderen Betroffenen

austauschen. Begleitet wird das Trauercafé von den geschulten und

erfahrenen Mitarbeitenden des Malteser Hospizzentrum St. Raphael.

Eine Anmeldung für das Trauercafé ist nicht notwendig.

KHYAL – Searching For Peace. Ein Geflecht aus

Jazz und Poesie, verwoben mit den Sprachen des Nahen Ostens

Ein einzigartiges Timbre und wunderbar komplexe Kompositionen und

Arrangements – dafür steht die Sängerin und Komponistin Sophie

Tassignon.

Sophie Tassignon ermöglicht uns mit KHYAL eine

musikalische Begegnung der Kulturen. Das Projekt steht für die

Toleranz und Akzeptanz von Völkern aus aller Welt, unabhängig von

Herkunft oder Glaubenssystemen. Die Musik macht erfahrbar, welche

Schönheit und Kunstfertigkeit durch kulturübergreifende

Zusammenarbeit entstehen kann.

Tassignons Arbeit mit

syrischen Flüchtlingen 2016 in Berlin führte sie dazu, mit dem

Erlernen der arabischen Sprache zu beginnen und ein tieferes

Verständnis der arabischen Kultur zu suchen. Diese Arbeit mündet nun

in die Geburt ihres neuesten Projekts „KHYAL“.

Khyals

nächstes Album ist durch die Konflikte im Nahen Osten inspiriert.

"Ich möchte damit ein Zeichen für Frieden setzen, indem ich

arabische und hebräische Gedichte vertone. Auf dem Album singe ich

diese Gedichte in beiden Sprachen. In dem beide Sprachen

nebeneinander "singen", finden wir einen Weg zur menschlicher

Harmonie."

„KHYAL“, das vom arabischen Wort für

„Vorstellungskraft“ abstammt, kann als „Erinnerung an und Sehnsucht

nach etwas längst Vergangenem“ übersetzt werden. In „KHYAL“

vermischen sich poetische arabische und hebräische Texte mit

Jazztraditionen aus Europa und Nordamerika. Die Gruppe, die aus vier

internationalen Musikern mit Wohnsitz in Berlin besteht, trägt unter

anderem Vertonungen der Worte von Mahmoud Darwish und Rachel Tzvia

Bach vor. Andere Songtexte stammen von Sophie Tassignon und wurden

vom Englischen ins Arabische von Hicham Nasr übersetzt.

KHYAL

sind Sophie Tassignon: Gesang, Peter Meyer: Gitarre, Roland

Fidezius: Bass und Klaus Kugel: Schlagzeug

Sophie Tassignon

| Khyal - Searching for Peace

Samstag, 22. Februar 2024, 19 Uhr

Lokal Harmonie, Harmoniestr. 41, 47119 Duisburg-Ruhrort

Eintritt

frei (Hutveranstaltung) eine Veranstaltung der Kreativquartier

Ruhrort UG

www.kreativquartier-ruhrort.de

AUSGERUFEN | Aquapax und Jomah - Indie PopRock

Aquapax und Jomah könnten unterschiedlicher nicht sein

– ruhig und feurig, männlich und weiblich, Generation Y und Z, ernst

und augenzwinkernd – doch finden sie in der englischsprachigen Musik

zusammen und bilden ein einzigartiges Duo. Gemeinsam präsentieren

sie ihre besten Eigenkompositionen und ausgewählte Coverstücke, die

alle ihre besondere Harmonik der zwei Stimmen mit sich bringen.

Aquapax&Jomah by Angela von Brill

Mit der Gitarre hauchen

sie ihren musikalischen Ideen Leben ein und geben dem Gesang das

Fundament. Ihre Lieder lassen sich nicht in eine Kategorie wie

„ruhige“ oder „schnelle“ Musik einordnen. Es ist alles dabei. Mit

Balladen zielen Aquapax und Jomah direkt aufs Herz oder sie hauen

ihre Zuhörer*innen mit wilden Rhythmen aus den Socken.

Es wird ein bunter Mix an Beziehungsthematiken und

lebenssinnstiftenden Themen in den Songs verarbeitet. Eins ist dabei

sicher: Langweilig wird es nicht!

AUSGERUFEN | Aquapax und

Jomah Sonntag, 23. Februar 2025, 18 Uhr Das PLUS am Neumarkt,

Neumarkt 19, 47119 Duisburg-Ruhrort Eintritt frei(willig) -

Hutveranstaltung

Hanno Nell wird offiziell in die Hamborner

Pfarrstelle eingeführt

Gemeinde lädt zum

Festgottesdienst Das Presbyterium der Evangelischen Kirchenggemeinde

Duisburg Hamborn lädt zum Festgottesdienst in die Friedenskirche am

23. Februar 2025 um 11 Uhr ein. Festlich wird es, weil Hanno Nell

von Superintendent Dr. Christoph Urban offiziell als Pfarrer in sein

Amt eingeführt wird.

Beim anschließenden Empfang gibt es

Gelegenheit zur Begegnung und mit Pfarrer Nell ins Gespräch zu

kommen und ihm zu gratulieren. Hanno Nell wirkt bereits seit einem

Jahr der Gemeinde. Er kam als Vakanzvertreter für die frei gewordene

Pfarrstelle in Hamborn. Seine Arbeit habe deutliche Spuren

hinterlassen fand die Gemeinde, so dass sie ihn im Gottesdienst am

10. November 2024 als Pfarrer gewählt hatte.

Vor seiner Zeit in

Hamborn war Hanno Nell 17 Jahre lang Seelsorger in der

Kirchengemeinde Gruiten-Schöller.

Pfarrer Hanno Nell bei seiner Predigt während der Synodentagung des

Evangelischen Kirchenkreises Duisburg am 15.6.2024 in Meiderich.

(Foto: Rolf Schotsch).

Snacks und Getränke bei der Stimmangabe im Wahllokal

Gemeindezentrum Obermeiderich

Sonderausgabe vom

Mittagstisch am Wahlsonntag Beim monatlichen kostenfreien

Mittagstisch der Evangelischen Kirchengemeinde Obermeiderich gibt es

im Februar eine Sonderausgabe. Am 23. Februar kommen die Menschen

nach dem 11-Uhr-Gottesdienst in der Kirche an der Emilstr. 27 um 12

Uhr wie gewohnt zur gemeinsamen Mahlzeit zusammen. Diesmal gibt es

Hackfleisch mit Wirsing und Kartoffeln und natürlich wieder einen

leckeren Nachtisch.

Da das Gemeindezentrum jedoch auch

offizielles Wahllokal ist, bieten Leute aus der Gemeinde allen die

zwischen 8 Uhr und 18 Uhr zur Stimmabgabe dorthin kommen einen Snack

und ein Getränk an. Dies ist Teil des Engagements der Gemeinde, die

derzeit gemeinsam mit der Nachbargemeinde über mehrere Banner fürs

Wählen motiviert – „damit uns die demokratischen Kräfte im Land

erhalten bleiben“ sagt Presbyteriumsmitglied Peter Fackert aus

Obermeiderich. Das habe etwas mit „Menschenwürde, Nächstenliebe und

Zusammenhalt FÜR ALLE zu tun“. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz

unter www.obermeiderich.de.

Großer Taizé-Gottesdienst in Großenbaum

Die Taizé-Gottesdienste in der Versöhnungskirche in Großenbaum,

Lauenburger Allee 23, sorgen immer für volle Bänke. So bestimmt auch

bei dem am Samstag, 22. Februar 2025 um 18 Uhr. Er steht unter dem

Leitwort „Gemeinsam Hoffnung wagen“. Die Mitwirkenden in dem

Gottesdienst Pfarrer Ernst Schmidt, Kantorin Annette Erdmann, die

Mitglieder des Kinderchores und der „Young Voices“, die Kantorei und

ein Projektorchester füllen das Thema mit viel Leben und Freude und

dem Geist von Taizé.

Die Evangelische

Versöhnungsgemeinde Duisburg-Süd lädt herzlich zum Mitfeiern

ein. Der Taizé-Gottesdienst hat die Gesänge und Texte der

„Communauté de Taizé“ zum Inhalt. Sie stehen für die Suche nach Gott

in Gemeinschaft. Die Melodien der Taizé-Gesänge sind so angelegt,

dass sie Besucherinnen und Besucher zum Mitsingen geradezu einladen.

In der „Communité de Taizé“, gegründet 1940 von Frère Roger in Taizé

/ Burgund, haben Nächstenliebe und Versöhnung eine wichtige

Bedeutung. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

https://www.evgds.de.

Melancholy of Love

Konzert mit englischer Musik des 17. Jahrhunderts - gespielt auf

historischen Instrumenten

Das Ensemble „il gesto

musicale“ präsentiert am Sonntag, 23. Februar um 16 Uhr im

Gemeindezentrum Duisburg Neudorf in der Wildstraße 31 sein neues

Programm „A Melancholy of Love“ - Musik des 17. Jahrhunderts aus

England, gespielt auf historischen Instrumenten. Unter den

Komponisten sind Thomas Morley und Robert Johnson, Zeitgenossen und

Kollegen William Shakespeares, sowie John Dowland, ein Lautenist und

Komponist im „Rockstar“ Status des Elisabethanischen Zeitalters und

William Byrd, ein Meister für Tasten- und Chormusik jener Zeit.

Im vierköpfigen Ensemble spielt Ada Tanir, Kirchenmusikerin

der Evangelischen Gemeinde Hochfeld-Neudorf Cembalo. Die anderen

drei Mitglieder des Ensembles waren schon mehrmals Gast in der

Gemeinde: Florie Leloup, Barockgesang und Gestik, Yuichi Sasaki,

Laute und Theorbe, und Torben Klaes, Diskant- und Bassgambe. Der

barocke Gesang wird von Florie Leloup durch Gesten (eben „il gesto

musicale“!) untermalt, wie es zur Zeit von Königin Elisabeth und

Shakespeare üblich war.

Dies ist, so hofft das

Ensemble, ein besonderer Genuss nicht nur für die Ohren, sondern

auch für die Augen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.hochfeld-neudorf.de.

Das Ensemble (Foto: Ensemble „il gesto musicale“).

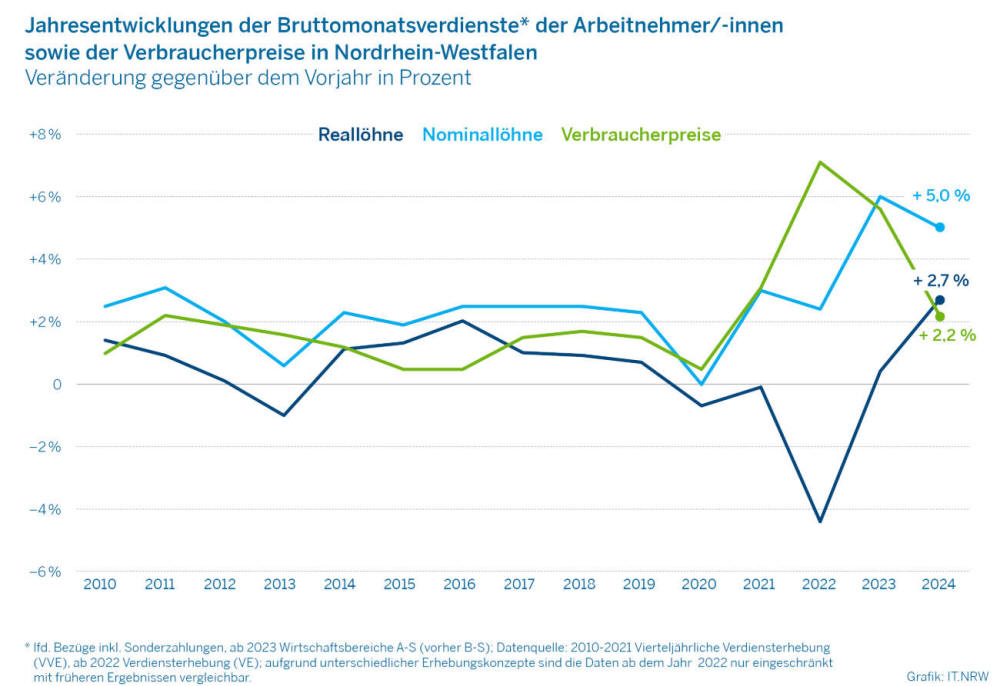

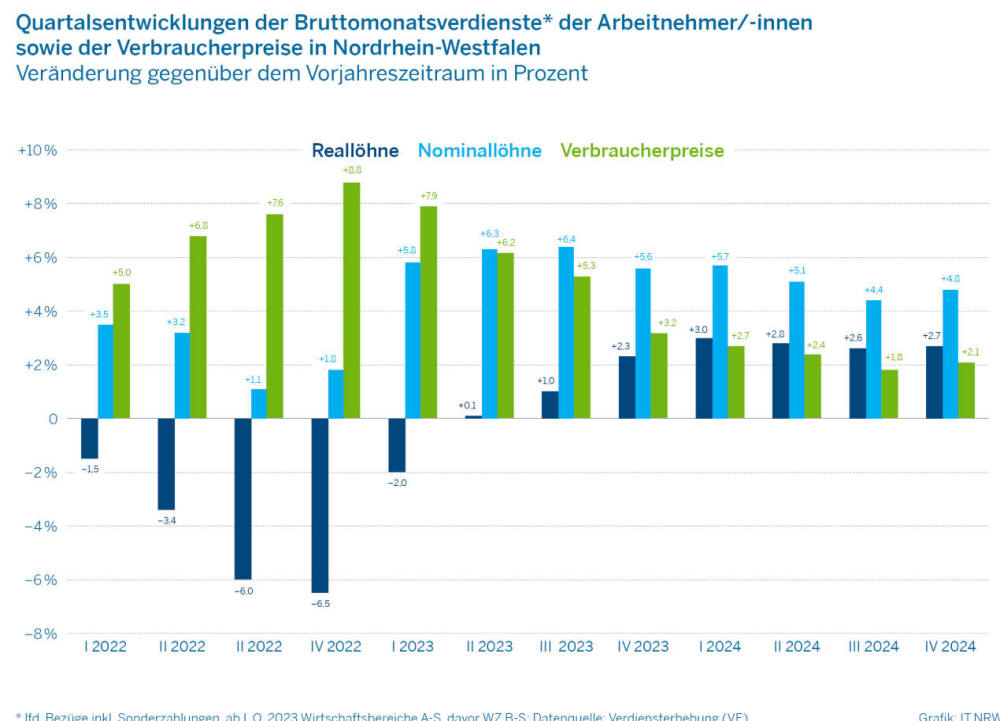

NRW: Stärkste Reallohnentwicklung seit 15 Jahren

Die effektiven Bruttomonatsverdienste der

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Nordrhein-Westfalen waren im

Jahr 2024 real – also preisbereinigt – um 2,7 Prozent höher als im

Jahr 2023. Dies war der höchste Anstieg der Reallöhne der letzten 15

Jahre. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, war der im Vergleich

zu den beiden Vorjahren gemäßigte Anstieg der Verbraucherpreise im

Jahr 2024 (+2,2 Prozent) hauptverantwortlich für den außergewöhnlich

starken Reallohnzuwachs.

Allerdings war mit einem Plus von 5,0 Prozent auch ein

ungewöhnlich hoher Anstieg der Nominallöhne zu verzeichnen, der

jedoch etwas niedriger als im Jahr zuvor (2023: 6,0 Prozent)

ausfiel. Das überdurchschnittliche Nominallohnwachstum der

vergangenen beiden Jahre ist maßgeblich auf die Zahlung von

Inflationsausgleichsprämien sowie relativ hohen Tariflohnerhöhungen

und tariflichen Einmalzahlungen zurückzuführen.

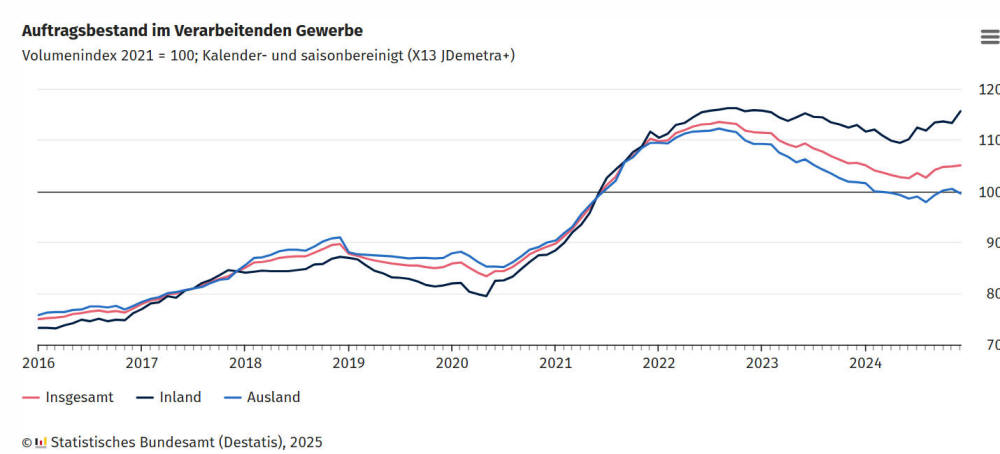

Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Dezember

2024: +0,2 % zum Vormonat

Auftragsbestand im

Verarbeitenden Gewerbe, Dezember 2024 +0,2 % real zum Vormonat

(saison- und kalenderbereinigt) -0,6 % real zum Vorjahresmonat

(kalenderbereinigt) Reichweite des Auftragsbestands 7,5 Monate

Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden

Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) im Dezember 2024 gegenüber November 2024 saison- und

kalenderbereinigt um 0,2 % gestiegen. Im Vergleich zum

Vorjahresmonat Dezember 2023 lag der Auftragsbestand im Dezember

2024 kalenderbereinigt 0,6 % niedriger.

Der Anstieg des Auftragsbestands im

Dezember 2024 ist wesentlich auf die Entwicklung im Sonstigen

Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge; saison- und

kalenderbereinigt +3,0 % zum Vormonat) zurückzuführen. Ein hohes

Volumen an Großaufträgen trug zu dem Wachstum in diesem Bereich bei.

Auch der Anstieg des Auftragsbestands im Maschinenbau (+0,4 %)

wirkte sich positiv aus.

Negativ beeinflussten das

Gesamtergebnis hingegen die Rückgänge im Bereich Herstellung von

elektrischen Ausrüstungen (-0,5 %) und in der Automobilindustrie

(-0,4 %). Die offenen Aufträge aus dem Inland stiegen im Dezember

2024 gegenüber November 2024 um 2,0 %. Der Bestand an Aufträgen aus

dem Ausland fiel hingegen um 0,9 %. Bei den Herstellern von

Investitionsgütern sowie Konsumgütern nahm der Auftragsbestand

jeweils um 0,3 % zu.

Im Bereich der Vorleistungsgüter

sank der Auftragsbestand um 0,5 %. Reichweite des Auftragsbestands

auf 7,5 Monaten gestiegen Im Dezember 2024 stieg die Reichweite des

Auftragsbestands im Vergleich zum November 2024 von 7,3 Monaten auf

7,5 Monate. Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg die

Reichweite von 9,9 Monaten auf 10,1 Monate und bei den Herstellern

von Vorleistungsgütern von 4,1 Monaten auf 4,2 Monate.

Bei den Herstellern von Konsumgütern blieb die Reichweite konstant

bei 3,6 Monaten. Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die

Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz ohne neue Auftragseingänge

theoretisch produzieren müssten, um die vorhandenen Aufträge

abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus aktuellem Auftragsbestand

und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate berechnet.