|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 10. Kalenderwoche:

4. März

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Mittwoch, 5. März 2025

NATO-Generalsekretär trifft Vorsitzenden der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion Am Mittwoch, den 5. März

2025, empfängt NATO-Generalsekretär Mark Rutte den Vorsitzenden der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich Merz, im NATO-Hauptquartier in

Brüssel.

Warnstreiks: Erhebliche Einschränkungen in städtischen

Ämtern und Kitas möglich

Die Gewerkschaften ver.di und

komba haben, aufgrund der laufenden Tarifverhandlungen im

öffentlichen Dienst, alle Tarifbeschäftigten der Stadt Duisburg am

Donnerstag, 6. März sowie Freitag, 7. März, ganztägig zum Warnstreik

aufgerufen. Vom Streik könnten potenziell alle Bereiche der

Stadtverwaltung betroffen sein.

Beeinträchtigungen, vor

allem bei Ämtern mit Publikumsverkehr, sind nicht auszuschließen.

Bürgerinnen und Bürger sollten sich auf Notbesetzungen einstellen

und werden gebeten, städtische Dienststellen möglichst an einem

anderen Tag aufzusuchen. In den sieben Bürger-Service-Stationen wird

es voraussichtlich keine Einschränkungen geben.

Gebuchte

Online-Termine können nach derzeitigem Stand wahrgenommen werden.

Städtische Kindertagesstätten und Jugendzentren können auch vom

Streik betroffen sein. Sofern städtische Kindertagesstätten

bestreikt werden, werden nach Möglichkeit Notgruppen eingerichtet

Lockerung der Schuldenbremse nur für

Verteidigung wäre ökonomisch falsch

Aktuell wird

diskutiert, durch eine Änderung des Grundgesetzes schnell mehr

Verschuldungsspielraum für höhere Verteidigungsausgaben zu schaffen,

ohne zugleich mehr öffentliche Investitionen zu ermöglichen. Dieser

Ansatz ist ökonomisch falsch und gefährdet den Wohlstand

Deutschlands.

Ein kreditfinanziertes öffentliches

Investitionsprogramm ist in Zeiten von höheren

Verteidigungserfordernissen durch eine veränderte geopolitische Lage

sogar noch wichtiger als ohnehin schon, weil es für die Zukunft mehr

Wirtschaftsleistung und daraus folgend höhere Staatseinnahmen

schafft. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Kurzstudie des Instituts

für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der

Hans-Böckler-Stiftung.

Dabei unterstreichen aktuelle

Berechnungen des IMK für ein kreditfinanziertes

Investitionsprogramm, das über die kommenden zehn Jahre insgesamt

600 Milliarden Euro für Investitionen in die öffentliche

Infrastruktur, Energienetze, Digitalisierung und Bildung

mobilisiert: Bis 2045 ergibt sich durch dieses Programm ein

kumulierter Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um bis zu 4750

Milliarden Euro.

Für die öffentliche Hand ergeben sich

daraus zusätzliche Einnahmen von bis zu gut 2300 Milliarden Euro.

Die Staatsverschuldung im Vergleich zum BIP würde wegen des großen

Wachstumsimpulses trotz der zusätzlichen Kredite weiter sinken.

„Wenn man es ernst meint mit der Verteidigungsfähigkeit

Deutschlands, dann sollte zwingend der Aufwuchs der

Verteidigungsausgaben auch mit einer – ohnehin lange notwendigen –

kreditfinanzierten öffentlichen Investitionsoffensive einhergehen.

Läuft beides Hand in Hand, lassen sich die finanziellen

Möglichkeiten Deutschlands nachhaltig erweitern“, sagt Prof. Dr.

Sebastian Dullien, Studienautor und wissenschaftlicher Direktor des

IMK.

„Angesichts der im internationalen Vergleich

niedrigen deutschen Staatsverschuldung ist auch kurzfristig

Spielraum für beides. Das einzige, was uns hindert, ist die

dysfunktionale Schuldenbremse.“ Für den Fall, dass eine Form der

Wehrpflicht wieder eingeführt würde, könnte zudem eine höhere

Produktivität durch bessere Infrastruktur einem verschärften

Arbeitskräftemangel entgegenwirken.

Mit dem Antritt der

neuen US-Regierung ist klar: Deutschland und Europa werden sich

nicht wie bisher darauf verlassen können, dass die USA bei einem

Angriff auf die EU-Staaten Unterstützung bei der Verteidigung

leisten würde – und das in einer zugespitzten Situation nach dem

russischen Überfall auf die Ukraine.

Deutschlands

Verteidigungsausgaben werden für diese neuen Herausforderungen

bislang als unzulänglich angesehen. Grundsätzlich lasse sich eine

gewisse Kreditfinanzierung der notwendigen Erhöhung rechtfertigen,

betont Ökonom Dullien. „Die nun notwendig gewordenen Ausgaben sind

Ergebnis jahrzehntelanger Unterinvestitionen in die Verteidigung und

dürften auch künftigen Generationen zugutekommen.“

Allerdings

zeichne sich aktuell die Gefahr ab, dass über die Kreditfinanzierung

höherer Verteidigungsausgaben andere, volkswirtschaftlich und

gesellschaftlich mindestens ebenso zentrale Zukunftsausgaben, etwa

zur Modernisierung der Infrastruktur, ins Hintertreffen geraten,

warnt der IMK-Direktor.

So kursiert im politischen Berlin

die Idee, mit Mehrheiten des alten Bundestages noch schnell das

Grundgesetz dahingehend zu ändern, dass mit einem neuen

Sondervermögen Bundeswehr – beziehungsweise einer Aufstockung des

existierenden Sondervermögens – eine zusätzliche Verschuldung für

Verteidigungsausgaben von 200 Milliarden Euro ermöglicht wird.

Zugleich wurde allerdings vom designierten Kanzler Friedrich Merz

eine zügige, grundlegende Reform der Schuldenbremse abgelehnt.

Zusammen mit dem Institut der deutschen Wirtschaft hat das IMK

die zusätzlichen Bedarfe für eine Modernisierung des öffentlichen

Kapitalstocks über die kommenden zehn Jahre auf 600 Milliarden Euro

geschätzt. Da diese Summen zum einen nicht realistisch durch

Einsparungen in den laufenden öffentlichen Haushalten zu finanzieren

sind, zugleich aber diese Investitionen künftig Wachstum und

Steuereinnahmen generieren und künftigen Generationen zugutekämen,

haben sich IMK und IW für eine Kreditfinanzierung ausgesprochen und

dazu – ebenso wie zahlreiche andere Wirtschaftswissenschaftler*innen

– eine Reform der Schuldenbremse angemahnt.

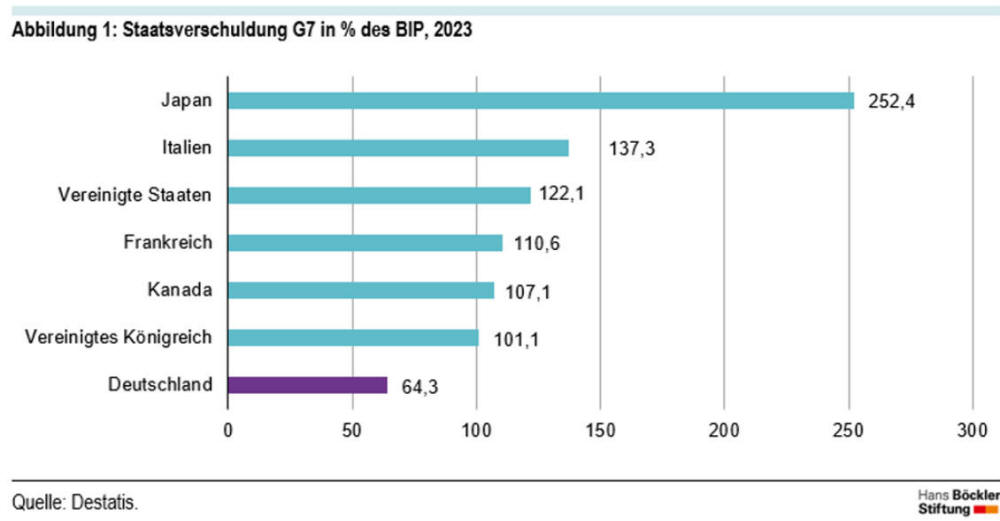

Deutsche

Schuldenquote wäre trotz Krediten für Infrastruktur und Verteidigung

weiter sehr niedrig unter G7-Ländern

Am Bedarf für ein rasch

umzusetzendes massives Investitionsprogramm hat die Notwendigkeit

höherer Verteidigungsausgaben nicht geändert, und auch nicht an der

Finanzierbarkeit, betont IMK-Direktor Dullien. Auch bei einer

zusätzlichen Verschuldung für die Bundeswehr von 200 Milliarden Euro

wäre es ohne Probleme für die Schuldentragfähigkeit Deutschlands

möglich, über die kommenden zehn Jahre die notwendigen 600

Milliarden Euro für öffentlichen Investitionen über neue

Kreditaufnahme zu finanzieren.

Die Spielräume illustriert

Dullien aufbauend auf einer kürzlich veröffentlichten Studie der

IMK-Forscher PD Dr. Sebastian Watzka und Dr. Christoph Paetz. Diese

hat in Simulationsrechnungen mit dem weit verbreiteten

makroökonomischen Modell NiGEM gezeigt, dass auch bei einer

zusätzlichen Kreditaufnahme für ein Investitionsprogramm von 600

Milliarden Euro über die kommenden zehn Jahre die Schuldenquote

Deutschlands kontinuierlich weiter fallen würde und auch kurzfristig

die aktuellen Werte von knapp über 60 Prozent des BIPs nicht

überschreiten würde.

Eine zusätzliche Kreditaufnahme von 200

Milliarden Euro für Verteidigung würde nach Dulliens neuen,

ergänzenden Berechnungen zwar für das Jahr 2035 (nach Verausgabung

der Gesamtsummen) die Schuldenquote um etwa 3,5 Prozentpunkte

erhöhen, diese bliebe aber deutlich unter 70 Prozent – und weit

unter dem Niveau, das andere Länder der G7-Gruppe aktuell haben

(siehe auch die Abbildung in der pdf-Version dieser PM; Link unten).

„Angesichts dessen, dass wir mit dem Geld in einer Ausnahmesituation

zwei zentrale Probleme des Landes entschlossen angehen können, ist

das ein absolut vertretbarer Preis“, sagt der Wissenschaftler.

Mittel- und längerfristig würde ein solches kreditfinanziertes

Investitionsprogramm sogar die nachhaltige Finanzierung von

Verteidigungsausgaben erleichtern. Denn wie die Studie von Watzka

und Paetz zeigt, erhöht es nach einigen Jahren massiv die

Wirtschaftsleistung in Deutschland – und damit die Einnahmen der

öffentlichen Hand und auch den Spielraum, mehr Verteidigungsausgaben

zu tätigen, ohne an anderer Stelle kürzen zu müssen.

In einem

konservativen Szenario, bei dem positive Zusammenhänge zwischen mehr

öffentlichen und zusätzlichen privaten Investitionen nur rudimentär

betrachtet werden, ergibt sich bis 2045 durch das

Investitionsprogramm ein kumulierter Zuwachs des

Bruttoinlandsprodukts (in konstanten Preisen) um rund 2130

Milliarden Euro. In einem realistischen Szenario, das diese

mittlerweile in der Forschung gut belegten Zusammenhänge einbezieht,

sogar um gut 4750 Milliarden Euro.

Bei einer Steuer- und

Abgabenquote von knapp 50 Prozent ergeben sich so für die

öffentliche Hand zusätzliche Einnahmen von gut 1000 Milliarden Euro

nach konservativer Schätzung oder mehr als 2300 Milliarden im

realistischen Szenario, rechnet Dullien vor. „Oder anders

ausgedrückt: Selbst nach konservativer Schätzung ergäben sich etwa

fünfmal so viel zusätzliche Staatseinnahmen, wie heute für ein neues

Sondervermögen Bundeswehr diskutiert werden, im realistischen

Szenario mehr als elfmal so viele Einnahmen.“

Schließlich

wäre eine öffentliche Investitionsoffensive auch für eine andere

Frage wichtig, die angesichts der veränderten geopolitischen Lage

gestellt wird: Wie könnte die deutsche Wirtschaft eine – ebenfalls

diskutierte – Wiedereinführung der Wehrpflicht verkraften?

Schließlich könnte das zu verschärftem Fach- und Arbeitskräftemangel

führen. Dullien geht auch bei diesem Thema von entlastenden Effekten

aus: „Da eine Modernisierung der Infrastruktur die Produktivität der

Beschäftigten in der Wirtschaft insgesamt erhöht, könnte der höhere

Personalbedarf der Bundeswehr durch eine Wehrpflicht besser

verkraftet werden.“

Deutsche Post und ver.di

einigen sich auf neuen Tarifvertrag

Rund 170.000

Tarifbeschäftigte erhalten mehr Geld und zusätzlichen Urlaub 5 %

mehr Lohn und zusätzlicher Urlaub für Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer, Auszubildende und BA-Studierende Thomas Ogilvie: „In

wirtschaftlich herausfordernden Zeiten für Post & Paket Deutschland

realisieren wir Lohnsteigerungen, die die Kaufkraft unserer

Beschäftigten erhalten.”

Nach schwierigen Verhandlungen haben sich die Deutsche Post und

die Gewerkschaft ver.di in der vierten Verhandlungsrunde auf einen

neuen Tarifvertrag für rund 170.000 Beschäftigte der Deutsche Post

AG geeinigt. Dieser sieht in Summe 5 % mehr Lohn für alle

tarifbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie alle

Auszubildenden und BA-Studierenden vor: 2 % zum 01.04.2025 und

weitere 3 % zum 01.04.2026.

Darüber hinaus gibt es

Änderungen beim Urlaub – was eine zentrale Forderung der

Gewerkschaft war. Alle Beschäftigten erhalten einen zusätzlichen

Urlaubstag; ab dem 16. Beschäftigungsjahr erhalten Beschäftigte

einen weiteren zusätzlichen freien Tag. Der neue Tarifvertrag hat

eine Laufzeit von 24 Monaten und ist frühestmöglich zum 31.12.2026

kündbar.

Thomas Ogilvie, Konzernvorstand Personal und

Arbeitsdirektor der Deutsche Post AG: „Die Verhandlungen mit ver.di

waren äußerst schwierig. Angesichts der Geschäftsentwicklung bei

Post & Paket Deutschland gab es kaum Spielraum für Lohnerhöhungen.

Dennoch war es uns wichtig, eine Einigung zu erzielen. Nach einem

sehr hohen Tarifabschluss im Jahr 2023 realisieren wir jetzt erneut

Lohnsteigerungen, die die Kaufkraft unserer Beschäftigten über die

vereinbarte Laufzeit des Tarifvertrags erhalten.

Auch für

unsere Kunden ist die Einigung gut: Die Warnstreiks sind vorbei und

der Fokus liegt wieder uneingeschränkt auf hoher Servicequalität und

Zuverlässigkeit. Die strukturellen Probleme, die Post & Paket

Deutschland belasten, sind mit der Einigung allerdings nicht vom

Tisch.“

Post & Paket Deutschland befindet sich inmitten

des Umbaus vom Brief- zum Paketgeschäft, der in einem

herausfordernden Umfeld stattfindet: Der strukturelle

Briefmengenrückgang hat sich deutlich beschleunigt, das

regulatorische Umfeld ist nachteilig, und die Kostenbelastung durch

die letzten Tarifabschlüsse ist signifikant.

Die

vereinbarte Tariferhöhung wird das Unternehmen allein in 2026 und

damit noch in der laufenden Entgeltregulierungsperiode strukturell

mit EUR 360 Mio. zusätzlichen Kosten belasten. Gleichzeitig besteht

weiterhin ein hoher Investitionsbedarf zum Umbau der Infrastruktur

des Brief- und Paketnetzes sowie in die ökologische Nachhaltigkeit

des Unternehmensbereichs.

Nikola Hagleitner, Vorständin

Post & Paket Deutschland: „In diesem schwierigen Umfeld ist es nun

unsere Aufgabe, den Umbau des Unternehmensbereichs voranzutreiben

und die Profitabilität von Post & Paket Deutschland zu sichern, um

weiter in den Umbau unserer Netze und die Qualität unserer

Dienstleistung investieren zu können. Mit Blick auf das Umfeld und

diesen Tarifabschluss werden wir daher unsere

Kostensenkungsmaßnahmen konsequent erweitern und beschleunigen

müssen.“

„Circular Economy -

CircularCities.NRW“: Maßnahmen für eine umfassende

Kreislaufwirtschaft in Kommunen gesucht

Um Kommunen auf

ihrem Weg zu einer klimaschonenderen Kreislaufwirtschaft zu

unterstützen, hat das Umweltministerium am Dienstag, 4. März 2025,

die dritte Einreichungsrunde des Förderaufrufs „Circular Economy -

CircularCities.NRW“ gestartet. Land und EU stellen hierfür 16

Millionen Euro über das EFRE/JTF-Programm Nordrhein-Westfalen

2021-2027 zur Verfügung.

„Kommunen haben zahlreiche

Möglichkeiten, um eine ressourcen- und klimaschonende

Kreislaufwirtschaft zu entwickeln. Ziel ist, dass Produkte und

Materialien immer wieder neu verwendet, repariert oder

weiterverkauft werden. Mit unserem Förderaufruf stärken wir die

Städte und Gemeinden bei der Abfallvermeidung und der sparsamen

Nutzung wertvoller Rohstoffe", erklärte Umweltminister Oliver

Krischer.

Der Schwerpunkt des Förderaufrufs „Circular Economy

– CircularCities.NRW“ liegt auf den Bereichen Wieder- und

Weiterverwendung von Produkten und Materialien, Reparatur sowie

ressourcenschonende Geschäftsmodelle. Gefördert werden Innovationen,

Investitionen, Aktivierungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen sowie

die Einstellung von Circular- Economy-Beauftragten in Kommunen.

In der jetzt startenden dritten Runde können sich die nächsten

Projekte für eine Förderung bewerben – zum Beispiel mit Innovationen

für ein verbessertes Recycling von kritischen Rohstoffen. Auch

interkommunale Zusammenschlüsse können gefördert werden, wenn sie

zum Beispiel die Sammlung und Wiederverwendung von Elektronik,

Möbeln, Einrichtungsgegenständen, Matratzen oder Reifen verbessern.

Antragsberechtigt sind Kommunen, kommunale Unternehmen und

Einrichtungen, Forschungseinrichtungen, kleine und mittlere

Unternehmen sowie Kammern, Vereine und Stiftungen. Projektskizzen

können bis zum 28. Mai 2025 eingereicht werden.

Hintergrund

Das Land Nordrhein-Westfalen gehört zu den innovativsten Regionen

der Europäischen Union und hat sich zum Ziel gesetzt, Vorreiter

einer ökologischen Transformation im Sinne des Europäischen Green

Deals zu werden. Der Förderwettbewerb „Circular Economy –

CircularCities.NRW“ ist ein wesentlicher Baustein dahin.

Für

zukunftsweisende, nachhaltige und innovative Vorhaben in

Nordrhein-Westfalen stehen aus dem EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027

EU-Mittel in Höhe von 1,9 Milliarden Euro des Europäischen Fonds für

Regionale Entwicklung (EFRE) und des Just Transition Funds (JTF) zur

Verfügung. Hinzu kommen eine Ko-Finanzierung des Landes

Nordrhein-Westfalen und Eigenanteile der Projekte.

Unterstützt werden Vorhaben aus den Themenfeldern Innovation,

Nachhaltigkeit, Mittelstandsförderung, Lebensqualität, Mobilität,

Strukturwandel in Kohlerückzugsregionen sowie strategische

Technologien und Wettbewerbsfähigkeit.

Weitere Informationen:

https://www.efre.nrw/einfach-machen/foerderung-finden/circular-economy-circularcitiesnrw

https://www.in.nrw/massnahmen/circular-cities-nrw

Neue Wege bei der Behandlung von Darmkrebs –

Patientenveranstaltung am 5. März

Ob das Fast-Track-Verfahren oder die onkologische Fachpflege –

bei der Bekämpfung von bösartigen Tumoren im Dickdarm oder Rektum

bieten neue Therapiewege, spezialisierte Pflegekräfte oder

personalisierte Medizin vielversprechende Fortschritte.

Was sich bei der Erkrankung von Darmtumoren in den letzten Jahren

getan hat und welche Möglichkeiten für welche Patient:innen geeignet

sind, darüber informieren die beiden Expert:innen des Helios

Darmkrebszentrums Dr. Daniel Busch (Oberarzt, links) und Tobias

Matfeld (Pflegerische Zentrumsleitung) am kommenden Mittwoch, 5.

März 2025, um 16 Uhr in kurzweiligen und laienverständlichen

Vorträgen zum Thema.

Die Veranstaltung findet am Standort Helios St. Johannes Klinik

(Dieselstraße 185, 47166 Duisburg) statt und ist kostenfrei. Weitere

Informationen sowie eine formlose Anmeldung unter 0203 546 30301.

Einladung

zum 4. Vaskulitis-Tag an der Helios St. Johannes Klinik

Seltene Erkrankungen wie die Vaskulitis eint ein Defizit: Viele

Betroffene und auch Ärztinnen und Ärzte wissen oftmals deutlich zu

wenig darüber, deshalb ist Aufklärung und Information ein

entscheidendes Puzzleteil in der Versorgung.

Um Patient:innen, Angehörigen und Fachleuten

wertvolle Informationen zu vermitteln, lädt die Helios St.

Johannes Klinik am Samstag, 8. März 2025, von 10 bis 14 Uhr

gemeinsam mit der Selbsthilfegruppe Vaskulitis der

Rheuma-Liga NRW zum 4. Vaskulitis-Tag nach Duisburg-Hamborn

ein.

Im Rahmen der Veranstaltung können sich

Betroffene und Interessierte, aber auch Ärzt:innen über

aktuelle Forschungsergebnisse, Hilfestellungen bei der

Diagnose und über den Alltag mit Vaskulitis informieren.

Zudem gibt es ausreichend Möglichkeit zu Austausch und

Kontaktaufnahme, ob mit anderen Betroffenen oder den

Organisator:innen der Selbsthilfegruppe. Weitere

Informationen zu Programm und Veranstaltungsort gibt es

unter:

Vaskulitistag 2025 - Aktionstag für Betroffene und

Interessierte | Helios St. Johannes Klinik Duisburg

Marita Schröders Umweg zur Diagnose Rheuma ist ein

bekannter Krankheitsbegriff, doch darunter fasst die Medizin

zahlreiche rheumatische Störungen zusammen. Viele davon sind

höchst selten und spezifisch, so wie die Vaskulitis. Für

Betroffene mit dieser besonderen Gefäßerkrankung bedeutet das

meist einen langen Diagnoseweg. Marita Schröder hatte Glück

im Unglück, denn ihre behandelnden Ärzte holten schnell eine

Zweitmeinung ein.

Dr. Monika Klass mit Patientin Marita Schröder

Als

Marita Schröder (69) im Januar 2020 eine Mittelohrentzündung

mit Hörminderung bekam, ahnte sie nicht, dass dies der Beginn

einer langen und ungewissen Reise sein würde. Wenige Monate

später folgte eine Lungenentzündung, die nicht unter

Antibiotika, jedoch unter Kortisonbehandlung zunächst besser

wurde. Doch immer, wenn das Medikament reduziert wurde,

verschlechterte sich ihr Zustand wieder. Schließlich wurde

sie in ihrer Heimatstadt Oberhausen stationär aufgenommen,

zahlreiche Untersuchungen folgten.

Nach drei

Wochen ohne endgültiges Ergebnis ahnten die dortigen

Mediziner:innen, dass die Ursache weitreichender sein könnte.

Sie kontaktierten Dr. Monika Klass, Chefärztin der

Rheumatologie und Physikalischen Medizin an der Duisburger

Helios St. Johannes Klinik und Spezialistin für seltene

Diagnosen, die die Patientin mitbeurteilte und schließlich

entscheidende Hinweise fand: Ein spezifischer Antikörper im

Blut wies auf eine seltene Autoimmunerkrankung hin, die

sogenannte Granulomatose mit Polyangiitis, eine Form der

Vaskulitis.

Die damit einhergehenden

Gefäßentzündungen können zu einer Verengung oder sogar zum

Verschluss der Gefäße führen, wodurch die Durchblutung

beeinträchtigt wird und Organe wie Lunge und Niere oder das

HNO-System Schaden nehmen können. Diese spezielle

Vaskulitis-Form betrifft nur etwa fünf von 100.000 Menschen

und zählt damit zu den besonders seltenen

Autoimmunerkrankungen. Eine zusätzliche Nierenbiopsie

bestätigte die Diagnose, so dass das Team von Monika Klass

bei Marita Schröder schließlich eine spezifische Therapie in

der Helios St. Johannes Klinik Duisburg einleiten konnte.

Für die Rentnerin eine enorme Erleichterung: „Es ist

so wichtig, eine Ärztin oder einen Arzt zu haben, dem man

vertraut.“ Auch Monika Klass weiß, wie wichtig das

Vertrauensverhältnis ist, zu den Patient:innen genauso wie zu

unterstützenden Abteilungen: „Gerade die interdisziplinäre

Zusammenarbeit der verschiedenen Fachrichtungen ist

entscheidend für eine erfolgreiche Therapie.“

An

ihrem Duisburger Standort kann sie auf all diese Strukturen

zurückgreifen, zahlreiche andere Abteilungen wie die

Nephrologie, Pneumologie oder Radiologie sind vor Ort und

können jederzeit hinzugezogen werden. Auch die umfassende

Behandlung von Marita Schröder – unter anderem mit Kortison

und immunsuppressiven Medikamenten, die auch in der

Chemotherapie eingesetzt werden – fand im

fächerübergreifenden Setting statt.

Heute

befindet sich die fast 70-Jährige in Remission, doch

regelmäßige Medikamentengaben und Kontrolluntersuchungen sind

weiterhin notwendig. Sie achtet besonders auf Warnsignale wie

Fieber, Husten oder Luftnot. Kraft und Unterstützung findet

sie in einer Selbsthilfegruppe in Dinslaken, wo sich

Betroffene und ihre Angehörigen austauschen. Trotz der

Herausforderungen nimmt Marita Schröder das Leben mit Humor:

„Den ganzen Tag im Garten wühlen geht nicht mehr – aber den

halben!“

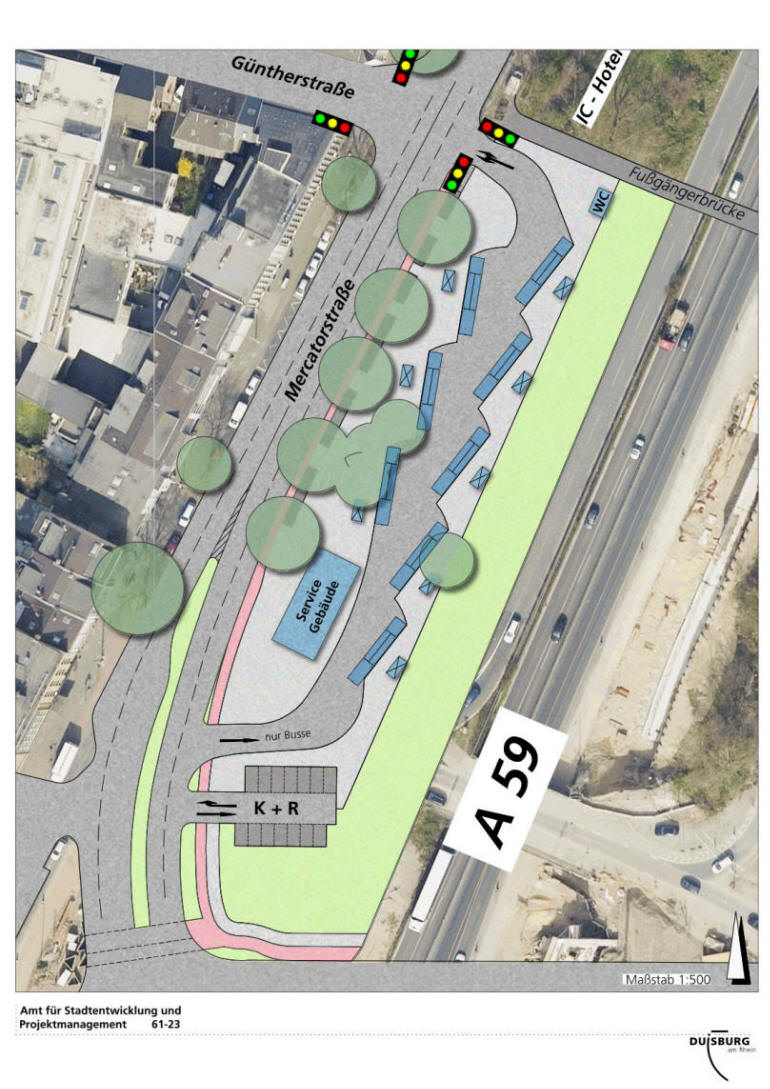

Vor 10 Jahren in der BZ: Temporärer Fernbusbahnhof an der

Otto-Keller-Straße - Endgültiger Standort nicht an der Neudorfer Straße

an der Ostseite sondern südlich des neuen Hotels an der

Hbf-Westseite?

Der Baubeginn für das IC –

Hotel am jetzigen Standort des Fernbusbahnhofs ist durch

den Investor für Mai geplant. Der Fernbusbahnhof wird

deshalb, wie bereits im März 2013 angekündigt, verlegt

werden. Dazu ist mit Ratsbeschluss vom 13.05.2013 die

Otto-Keller-Straße auf der Ostseite des Hauptbahnhofes als

Zwischenlösung vorgesehen. Hier werden die Fernreisebusse

nach derzeitigem Informationsstand ab dem 4. Mai halten.

Die Arbeiten zur Einrichtung dieser Zwischenlösung

werden ab dem 20. April beginnen. Fahrbahnmarkierungen

werden dann aufgetragen, Wartehäuschen installiert und der

ruhende Verkehr mit neuer Beschilderung neu geregelt. Den

Anwohnern wurden diese Planungen bereits 2013 vorgestellt.

Haltestellen für vier Reisebusse werden hier ausgewiesen,

Halteverbote sichern den Ein- und Ausfahrtsbereich für die

Busse.

Um den Bahnhofsvorplatz, den Umbau der Mercatorstraße und um Baumfällungen geht es auch.

Hbf und Mercatorstraße mit dem damaligen Ausflugsziel "Gläserner Hut"

Diese temporäre Lösung soll zur Entlastung der

Otto-Keller-Straße möglichst kurzfristig durch den neuen,

endgültigen Standort des Fernbusbahnhofes abgelöst werden.

Dafür war bislang die Fläche an der Neudorfer Straße

nördlich des Parkhauses vorgesehen. Im Rahmen des

Bauleitplanverfahrens wurden immissionsschutzrechtliche

Untersuchungen durchgeführt, bei denen umweltrelevante

Belange ermittelt wurden, die das Bauleitplanverfahren und

somit die Realisierung eines Fernbusbahnhofs mit sechs

Bussteigen an dieser Stelle erheblich erschweren.

Vor

diesem Hintergrund wurde der Bereich rund um den

Hauptbahnhof im Zuge einer intensivierten

Alternativenprüfung erneut untersucht. Als

Alternative zum Standort Neudorfer Straße wurde dabei die

städtische Fläche süd-westlich des Hauptbahnhofsgebäudes

zwischen Mercatorstraße und A 59, südlich des neuen

IC-Hotels, als bester und vergleichsweise kurzfristig

realisierbarer Standort identifiziert.

Nach dem derzeitigen Planungsstand eines für diese Fläche

neu ausgearbeiteten Konzepts könnte hier ein

Fernbusbahnhof errichtet werden, der den Anforderungen

besser gerecht wird als die Fläche an der Neudorfer

Straße. Der Anschluss an die Autobahn 59 über die

Anschlussstelle Duisburg-Zentrum ist ideal, die

anfahrenden Verkehre belasten nur minimal städtische

Straßen.

Die Fläche ist über die Fußgängerbrücke über die

A 40 direkt mit dem Hauptbahnhof verbunden. Dieser

Standort erfüllt damit alle Kriterien, die an einen

modernen Fernbusbahnhof gestellt werden. Auch bei dieser

alternativen Planung ist weiterhin als Zwischenlösung die

Otto-Keller-Straße südlich des Ostausgangs des

Hauptbahnhofs als temporärer Haltepunkt für die Fernbusse

zwingend erforderlich.

Die Beschlussvorlage zur

Fortführung der Planung eines Fernbusbahnhofs an der

Mercatorstraße ist unter der Drucksache (DS) 15-0274 im

Ratsinformationsportal unter www.duisburg.de zu finden und

wird dem Rat der Stadt am 27. April zur Entscheidung

vorgelegt.

Quiz, Comedy und Roboter:

„Nacht der Bibliotheken“ im Stadtfenster

Die

Zentralbibliothek an der Steinschen Gasse 26 öffnet demnächst für

Nachtschwärmer. Am Freitag, 4. April, ist wieder die bundesweite

„Nacht der Bibliothek“, an der sich auch Duisburg beteiligt. Von 19

bis 22 Uhr veranstaltet die Zentralbibliothek unter dem Motto

„Wissen. Teilen. Entdecken.“ zum Beispiel ein Quiz mit dem

TV-bekannten „Quizgott“ Sebastian Jacoby. Um 19.15 und um 20.30 Uhr

können Teams (je vier bis sechs Personen) gegeneinander antreten.

Auf der Bühne geht es dann komödiantisch kritisch, scharf und

herzerwärmend zu - mit viel Lokalkolorit aus dem Ruhrpott. Die

Comedians Lale Öztürk, Morea Remy und Jay Nightwind treten auf.

Außerdem versorgt Manfred Bellingrodt bei einem „Insta-Walk“ durch

die Bibliothek Interessierte mit Tipps, wie man aus seinen Fotos mit

einfachen Mitteln mehr herausholen kann.

Und wer immer

schon mal DJ sein wollte, kann bei einem Workshop für Einsteiger

erste Grundlagen erlernen. Wer mag, kann sich zudem im Line Dance

ausprobieren, etwas über Ahnenforschung erfahren, mit kleinen

Robotern, sogenannten Ozobots, Rennen fahren, beim Manga-Workshop

mitmachen und vieles mehr. Das „Café im Stadtfenster“ sorgt für die

abendliche Verköstigung. Natürlich können die

Bibliotheksbesucherinnen und -besucher in der Zeit auch in den

Lektüren stöbern, Medien ausleihen, zurückgeben oder sich Als Nutzer

anmelden.

Der Eintritt zur „Nacht der Bibliotheken“ ist

frei. Für einige Angebote ist allerdings eine Anmeldung

erforderlich. Informationen zum detaillierten Programm gibt es unter

www.stadtbibliothek-duisburg.de. Für Fragen steht das

Bibliotheksteam während der Öffnungszeiten vor Ort oder telefonisch

unter 0203 283-4218 zur Verfügung. Die Servicezeiten sind montags

von 13 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr sowie

samstags von 11 bis 16 Uhr.

Vorlesespaß in der Bezirksbibliothek Vierlinden

Kinder ab vier Jahren

sind am Mittwoch, 5. März, um 16 Uhr in die Bezirksbibliothek

Vierlinden am Franz-Lenze-Platz zum Vorlesespaß eingeladen. Sena

Sahin liest spannende und lustige Geschichten vor. Im Anschluss wird

noch gemeinsam gespielt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Anmeldung ist online auf www.stadtbibliothek-duisburg.de unter

Veranstaltungen möglich. Fragen beantwortet das Team der Bibliothek

gerne persönlich oder telefonisch unter 0203 473380. Die

Servicezeiten mit Personal vor Ort sind dienstags von 14 bis 18 Uhr,

mittwochs von 10.30 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr, freitags von 14

bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.

Geschichten, Einsätze und Themen aus der Pflege (hauptsächlich

Altenpflege, vom Autor der zivilen Fahnder/innen)

Normalerweise spielt das Ermittlerduo Judith

Reiter & Nick Fengler (bekannt als „Die zivilen Fahnder/innen“, die

BZ berichtete) bei seinen Veröffentlichungen die Hauptrolle. Beim

neuesten Werk, das sich ausschließlich dem Thema Pflege widmet,

steuern sie wie das zweite Dialekt-Duo Miriam „Miri“ Homberg und

Michael „Mike“ Steiner aus Bayern vereinzelt Fälle bei.

Der Autor ist examinierter Altenpfleger und in diesem Beruf über

zwanzig Jahre tätig. Zudem hatte er fünfzehneinhalb Jahre einen

pflegebedürftigen Menschen in der eigenen Familie. Mit „Geschichten,

Einsätze und Themen aus der Pflege“ präsentiert der Essener

Christian Günther sein inzwischen neuntes Buch.

In diesem

beleuchtet er nicht nur die Situation von Pflegekräften, sondern

ebenso von Pflegebedürftigen und Angehörigen. Oft gaben ihm reale

Erlebnisse Ideen für fiktive Storys, von denen hier eine Auswahl

präsentiert wird. Inklusive seiner drei „Pflege-Geschichten“, den

drei Geschichten zum Thema „Gewalt gegen Rettungskräfte“ und einer

Auseinandersetzung mit der Impfpflicht.

Seine eigene

Geschichte „Fünfzehneinhalb Jahre“ schrieb der Autor erst 2024

rückblickend für eine externe Anthologie auf. Sie ist nun erstmals

in eigener VÖ enthalten. Im Anschluss an diese persönliche

Kurzgeschichte präsentiert er Auszüge aus seinem inzwischen

vergriffenen Roman „Lange Nacht“ aus dem Jahr 2009: Der bairische

Ermittler Mike bekam damals fiktiv einen Schwiegervater mit dem

gleichen Krankheitsbild.

Im Ruhrpott ist es die demente Oma

von Nicks Partnerin Judith, die als Nebenhandlung einbezogen wird.

Bei „Zu Besuch bei Omma Irmi“ ist sie erst ein paar Tage im Heim und

hadert noch mit dem Ortswechsel. Eine exklusive Vorschau auf die für

Sommer geplante Halbstaffel mit „Ein (un)möglicher Todesfall“!

Bei „Notfallzimmer“ wird eigentlich ein in der Nacht abgängiger

Bewohner gesucht, doch was Judith und Nick darüber hinaus entdecken,

ist schockierend. Die „Klavier-Trilogie“ konfrontiert Miri und Mike

mit einem vereinsamten und verwirrten, dehydrierten und

kachektischen Senior. Das Gegenteil dazu ist der Pensionär, der bei

„Falscher Enkel, richtiger Polizist“ einen Betrüger aufs Kreuz legt.

Ist die Versorgung eines Pflegebedürftigen zu Hause möglich -

oder doch besser ein Heimeinzug? Diese Frage stellt sich öfters bei

den Geschichten. 24/7-Betreuung hat den Nachteil, dass Angehörige

kaum mehr nach draußen kommen oder auf Urlaub und nötige Erholung

verzichten, ein sich wie lebendig begraben Fühlen.

Es ist

kein Sachbuch oder Ratgeber, dennoch soll das Buch pflegerische

Inhalte näher bringen und für Thematiken sensibilisieren, diverse

gesundheitliche Spektren abdecken. Fehlende Zeit bei der Arbeit, wie

sich ein Notfall auswirkt oder wie das Arbeiten an Weihnachten ist,

während die Familie feiert zu Hause. Was passiert, wenn ein Arzt

eine unklare Todesursache feststellt, warum dürfen ältere Menschen

nicht einfach gehen?

„Geschichten, Einsätze und Themen aus

der Pflege“

(ISBN 9783769375428) ist am 20.02.25 erschienen. Das

Buch mit 192 Seiten hat das Format 13,5x21,5cm. Es kostet 10,00€,

das eBook (2,99€) folgt nach.

Fotoausstellung zur Folk- und

Weltmusikreihe „Spelunken-Spektakel“ in Ruhrort - 15 Jahre

Kulturarbeit im Stadtteil

Das Kreativquartier Ruhrort blickt in diesem Jahr unter dem

Motto „anderthalb.dekaden“ auf 15 Jahre Kulturarbeit im Stadtteil

zurück. Startpunkt war das Kulturhauptstadtjahr 2010, in dem Ruhrort

als „Hafen der Kulturhauptstadt“ Akzente setze. Daraus entwickelte

sich eine engagierte Szene, die nach dem Motto, „das

Kulturhauptstadtjahr kann ja nicht alles gewesen sein“, weitere

vielfältige kulturelle Aktivitäten organisierte.

Auftritt des Provinztheaters auf dem Museumsschiff Oscar Huber -

Foto Peter Jacques

Eine davon ist die Folk- und

Weltmusikreihe „Spelunken-Spektakel“, die seit 2017 Konzerte aus

dieser Musiksparte in den Kneipen und Kultureinrichtungen in Ruhrort

veranstaltet. Diesem „Spelunken-Spektakel“ ist nun eine

Fotoausstellung vom 9. bis 21. März 2025 im „Das Plus am Neumarkt“,

Neumarkt 19, 47119 Duisburg gewidmet.

Vielfältiges

Rahmenprogramm

Die Ausstellungseröffnung/Vernissage am

Sonntag, 9. März 2025, Beginn 11:00 Uhr, wird von Holger Technau und

weiteren Musikern der Gruppe „Singadjo“ gestaltet. Die Singadjos

verquicken virtuos viele unterschiedliche Stilrichtungen, ob Gipsy,

Rumba, Rembetiko, Mariachi, Balkan, Latin, Chanson usw.

Daher ist für ihre Musik „Folk“ im Sinne von „Weltmusik“ der einzig

richtige Sammelbegriff. Die Singadjos waren 2017 am ersten Konzert

des Spelunken-Spektakels beteiligt und sind der Reihe seit dem

freundschaftlich verbunden.

Am Freitag, 14. März 2025,

Beginn 19:30 Uhr im Ausstellungslokal wird die Gruppe „Schlagsaite“

ein Spelunken-Spektakel Konzert gestalten.

Virtuoser Folk trifft hier auf leidenschaftliche Polkarhythmik,

moderne Chansons werden mit Balkan und Gypsy-Swing Elementen

versetzt und verträumte Akustik-Balladen stehen neben

gesellschaftskritischen Stücken in der Tradition deutscher

Liedermacher. Kurz: Das ist Weltmusik in deutscher Sprache.

Ihr

neuestes Album „Fantasie von Übermorgen“ mit Gedichtvertonungen von

Erich Kästner, wurde gerade für den Preis der deutschen

Schallplattenkritik nominiert.

Und zum guten

Ausstellungschluss/Finissage am Freitag, 21.März 2025, Beginn 19:00

Uhr, wird das Duo „Im Taxi rauchen“ den musikalischen Schlusspunkt

setzen.„Im Taxi rauchen“ steht dafür, etwas tun zu dürfen, was man

einfach mal braucht und das zu teilen, mit denen die es wollen. Die

Songwriterpunks Thore und Maurice machen Indie-Alternative-Rock mit

deutschen Texten, die aus ihren Herzen plaudern, nuanciert bis

plakativ, gut gefühlt bis schlecht gelaunt.

Öffnungszeiten: Zu den Veranstaltungen im „Das Plus am Neumarkt“

sowie Dienstag + Donnerstag 10:00 - 13:00 Uhr und Freitag 10:00 -

13.00 und 14:00 - 18:00 Uhr. Eintritt frei. Zu den Veranstaltungen

wird um Spenden gebeten.

Ein Projekt im Rahmen von

Kreativ.Quartiere, gefördert vom Ministerium für Kultur und

Wissenschaft des Landes NRW und umgesetzt von ecce - european centre

for creative economy

Ökumenischer Kanzeltausch

im Duisburger Süden beginnt

Ab März feiert

die katholische Gemeinde aus Duisburg Ungelsheim an jedem

2. Sonntag im Monat in der evangelischen

Auferstehungskirche am Sandmüllersweg ihre Gottesdienste,

die evangelischen Geschwister feiern dafür an den gleichen

Tagen Gottesdienst in der Mündelheimer St.

Dionysius-Kirche.

Grund für den „ökumenischen

Kanzeltausch“ ist die Entwidmung der katholischen Kirche

St. Stephanus in Ungelsheim Ende des letzten Jahres. Dort

werden seitdem keine Messen mehr gefeiert. Die

Evangelische Versöhnungsgemeinde Duisburg Süd hatte damals

der katholischen Gemeinde angeboten, an jedem 2. Sonntag

im Monat in der Auferstehungskirche eine Messe zu halten,

damit katholische Christinnen und Christen zumindest alle

vier Wochen die Möglichkeit haben, an einer Messe in

Ungelsheim teilzunehmen.

Marienstatue

- aufgenommen wurde es noch in St. Stephanus (Foto:

www.evgds.de).

Los geht es mit dem Kanzeltausch am 9. März 2025: Um

9.30 Uhr wird in St. Dionysius in Mündelheim ein

evangelischer Gottesdienst gefeiert, in der Ungelsheimer

Auferstehungskirche wird an diesem Tag um 10 Uhr eine

katholische Messe gefeiert.

Dort können dann die

katholischen Gläubigen aus Ungelsheim „ihre“ Maria

wiedersehen – die Statue zog mit der Entwidmung der

katholischen Kirche St. Stephanus in das benachbarte

evangelische Gotteshaus um. Infos zur Evangelischen

Versöhnungsgemeinde Duisburg-Süd gibt es im Netz unter

www.evgds.de.

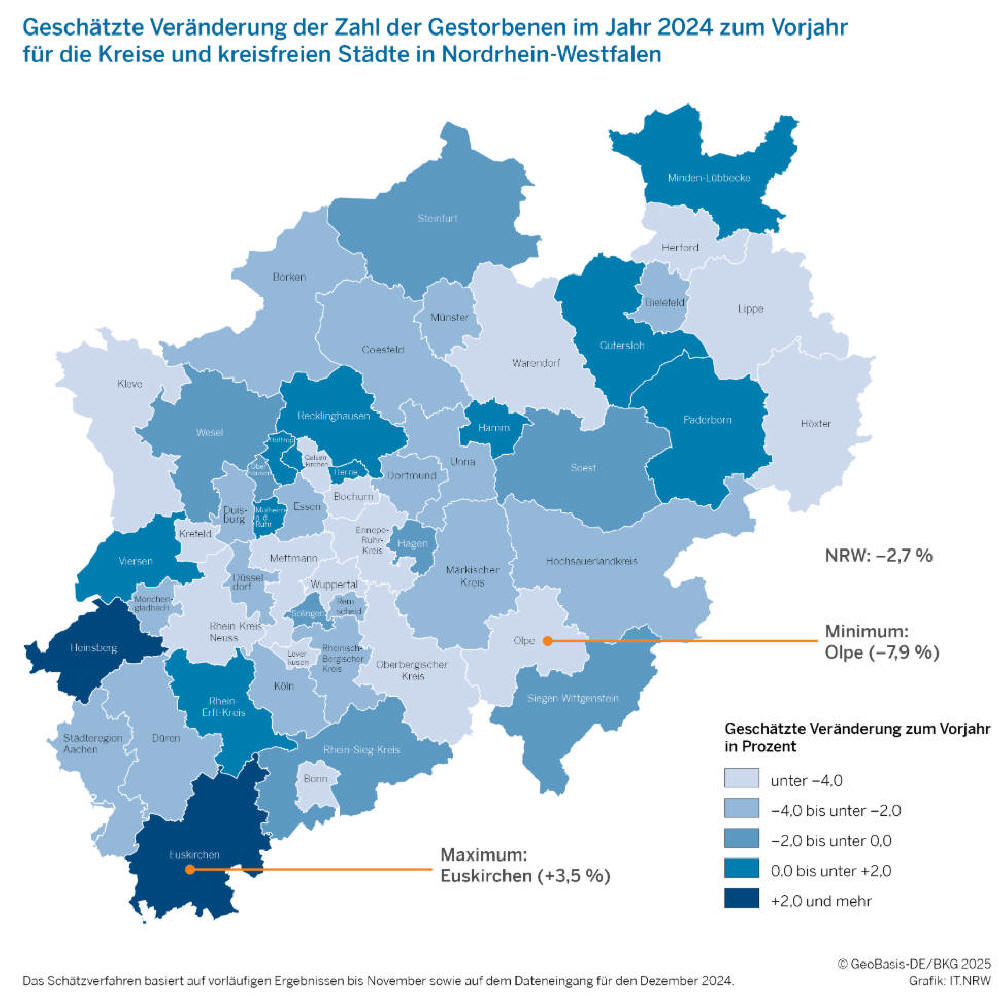

NRW Sterbefallschätzung: 2024 das zweite Jahr

in Folge weniger Sterbefälle Nach ersten

Schätzungen sind im Jahr 2024 etwa 220 000 Personen in

Nordrhein-Westfalen gestorben. Wie das Statistische

Landesamt mitteilt, wären das im Vergleich zum Vorjahr

knapp 6 000 bzw. 2,7 Prozent weniger Gestorbene

(2023: 226 034 Sterbefälle).

Nachdem im

Jahr 2022 mit 234 176 Sterbefällen der bisherige

Höchststand verzeichnet wurde, bedeutet dies nun den

zweiten Rückgang in Folge. 2024 rund 68 300 Sterbefälle

für das gesamte Ruhrgebiet prognostiziert Für die Mehrheit

der Kreise und kreisfreien Städte kann für das Jahr 2024

mit weniger Sterbefällen als im Vorjahr gerechnet werden.

Die höchsten Rückgänge werden für den Kreis Olpe

(−7,9 Prozent), die kreisfreie Stadt Bochum (−7,8 Prozent)

sowie den Kreis Warendorf (−7,7 Prozent) prognostiziert.

Der stärkste Anstieg der Sterbefallzahlen wird in den

Kreisen Euskirchen (+3,5 Prozent) und Heinsberg

(+2,3 Prozent) erwartet.

Im gesamten

Ruhrgebiet gab es im Jahr 2024 schätzungsweise rund

68 300 Sterbefälle, das wären 2,5 Prozent weniger als ein

Jahr zuvor (2023: 70 068). Wie die Statistikerinnen und

Statistiker mitteilen, stammen die genannten Daten aus

einer Schätzung, die vom Statistischen Landesamt

Nordrhein-Westfalen entwickelt und durchgeführt wurde.

Das Schätzverfahren basiert auf vorläufigen

Ergebnissen für die Monate Januar bis November 2024, die

Sterbefallzahlen für Dezember 2024 fließen als geschätzte

Werte in die Berechnung ein. Diese Auswertung ermöglicht

lediglich Aussagen zur Zahl der Sterbefälle insgesamt.

Eine Differenzierung nach Geschlecht oder Alter ist

aufgrund dieser Datenbasis nicht möglich. Endgültige

Ergebnisse der Sterbefallstatistik 2024 stehen

voraussichtlich im Juni 2025 zur Verfügung. (IT.NRW)

NRW-Bauhauptgewerbe:

Produktion im Dezember 2024 um 0,4 Prozent gesunken –

Nachfrage im vierten Quartal 2024 um 11,6 Prozent

niedriger als ein Jahr zuvor

Die Produktion im

nordrhein-westfälischen Bauhauptgewerbe ist im Dezember

2024 um 0,4 Prozent niedriger gewesen als ein Jahr zuvor.

Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als

Statistisches Landesamt weiter mitteilt, war die

Baunachfrage im vierten Quartal des Jahres 2024 um

11,6 Prozent niedriger als im entsprechenden

Vorjahreszeitraum.

Bauproduktion im Tiefbau

gestiegen und im Hochbau gesunken

Die Produktion im

nordrhein-westfälischen Bauhauptgewerbe war im

Dezember 2024 um 0,4 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor.

Die Produktion im Hochbau verringerte sich gegenüber dem

Vorjahresergebnis um 4,7 Prozent.

Im Tiefbau war im selben Zeitraum ein Anstieg der

Bauproduktion von 4,7 Prozent zu beobachten. Im Vergleich

zum entsprechenden Monatsergebnis des Jahres 2019 ist ein

Anstieg der Bauproduktion von 15,5 Prozent zu vermelden:

Sowohl die Bauproduktion im Hochbau (+20,2 Prozent) wie

auch die Produktion im Tiefbau (+10,3 Prozent) lag über

dem Niveau von Dezember 2019.

Das kumulierte Ergebnis der Bauproduktion für das

gesamte Jah 2024 war um 1,6 Prozent höher als in der

entsprechenden Vergleichsperiode 2023. Baunachfrage:

Auftragslage im vierten Quartal 2024 um 11,6 Prozent

gesunken Die Auftragseingänge des nordrhein-westfälischen

Bauhauptgewerbes waren im vierten Quartal 2024 um

11,6 Prozent niedriger als im entsprechenden

Vorjahreszeitraum.

Für die Auftragslage ist

sowohl im Tiefbau (−13,1 Prozent) als auch im Hochbau ein

Rückgang (−10,2 Prozent) zu konstatieren. Für das vierte

Quartal 2024 ermittelte das Statistische Landesamt im

Vergleich zum vierten Quartalsergebnis des Jahres 2019

einen Rückgang der Baunachfrage (−11,0 Prozent). Die

Auftragslage verschlechterte sich im Hochbau um

22,2 Prozent während sie sich im Tiefbau um 4,7 Prozent

verbesserte.