|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 12. Kalenderwoche:

17. März

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Dienstag, 18. März 2025 - Global Recycling Day

Stadt Duisburg informiert über kommunale Wärmeplanung

Weitere Bürgerdialoge in den Bezirken

Die Stadt

Duisburg stellt Interessierten derzeit den aktuellen Planungsstand

zur kommunalen Wärmeplanung vor.

Nach einer stadtweiten

Auftaktveranstaltung im Lehmbruck Museum und den ersten

Bürgerdialogen in den Bezirken Homberg/Ruhrort/Baerl und

Meiderich/Beeck folgen Bürgerdialoge in den weiteren fünf Bezirken.

In diesen erfahren die Teilnehmenden mehr über die spezifische

Planung zum Ausbau der Wärmenetze und zur Nutzung erneuerbarer

Energien für die Wärmeversorgung in den Bezirken.

Eine

Anmeldung zu den fünf noch anstehenden Bürgerdialogen ist per E-Mail

an waermeplanung@duisburgstadt.de, über die Website www.du-heizt.de

oder telefonisch unter 0203/94000 gewünscht.

Termine

(jeweils von 18.30 – 21 Uhr)

Bürgerdialog Hamborn Donnerstag,

20. März 2025, Hamborner Ratskeller (Duisburger Str. 213, 47166

Duisburg)

Bürgerdialog Walsum Montag, 24. März 2025 Stadthalle

Walsum (Waldstraße 50, 47179 Duisburg)

Bürgerdialog Rheinhausen

Mittwoch, 26. März 2025 Rheinhausenhalle (Beethovenstraße 20, 47226

Duisburg)

Bürgerdialog Mitte Donnerstag, 27. März 2025 Lehmbruck

Museum (Friedrich-Wilhelm-Straße 40, 47051 Duisburg)

Bürgerdialog Süd Mittwoch, 9. April 2025 Steinhof (Düsseldorfer

Landstraße 347, 47259 Duisburg)

Bei den Bürgerdialogen

werden individuelle Rückfragen zu Gebäudesanierungen, zur

Modernisierung von Heizanlagen und zur Dekarbonisierung und zum

Ausbau Wärmenetzes beantwortet. Hierfür sind die Klimaschutzexperten

der Stadt Duisburg, die Stadtwerke Duisburg, die Fernwärme Duisburg,

die Verbraucherzentrale NRW sowie die Innung für Sanitär, Heizung

und Klima vor Ort.

„Die Bürgerinnen und Bürger

interessiert besonders die Zukunft der Erdgasversorgung und welche

Alternativen – etwa Fernwärme oder Wärmepumpen - für das Haus, in

dem sie leben, vorgeschlagen werden,“ berichtet Kai Lipsius, Leiter

der Stabsstelle Klimaschutz der Stadt Duisburg von den Erfahrungen

der bisherigen Bürgerdialoge. „Außerdem spielen natürlich die

Fördermöglichkeiten und Kosten für die persönliche Wärmewende eine

wesentliche Rolle.“

Die kommunale Wärmeplanung bewertet

für jedes Gebäude in Duisburg den Weg zu einer klimaneutralen

Wärmeversorgung. Da heute in den meisten Fällen mit Erdgas oder Öl

geheizt wird, bringt die Wärmewende für viele Bürgerinnen und Bürger

Veränderungen mit sich. Die gesetzlich vorgeschriebene kommunale

Wärmeplanung ist ein zentraler Baustein, um die Klimaschutzziele der

Stadt Duisburg zu erreichen und die Wärmeversorgung nachhaltig,

kosteneffizient und klimafreundlich zu gestalten.

Baubeginn Fernwärmeleitung Quartier Wedau

Am Montag, 17. März 2025 begann die Fernwärme Duisburg GmbH mit dem

Bau einer 7,7 Kilometer langen Fernwärmeleitung zur Anbindung des

Quartiers Wedau sowie weiterer Stadtteile an das Fernwärmenetz

Mitte-Süd-West.

Durch die entstehende Verbindungsleitung

wird zukünftig sowohl eine Wärmeeinspeisung aus der Energiezentrale

im Quartier Wedau in das Wärmenetz möglich als auch eine zusätzliche

Wärmelieferung aus dem bestehenden Fernwärmenetz an die

Wärmeabnehmer im Quartier Wedau. Über die neue Fernwärmeleitung

lassen sich perspektivisch rund 6.000 Wohneinheiten mit Fernwärme

versorgen.

Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf 23,7

Millionen Euro. Davon werden 3,24 Millionen Euro im Rahmen des

Landesprogramms „progres.nrw“ gefördert. Weitere Fördermittel über

das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) in Höhe von 40 Prozent der

Investitionskosten sind möglich.

„Die neue Fernwärmeleitung

ist ein wichtiger Bestandteil der Wärmewende hier bei uns in

Duisburg, denn unser Ziel ist es, die Fernwärmeversorgung weiter

auszubauen und bis 2035 die Wärme für unsere Kundinnen und Kunden in

Duisburg vollständig CO2-neutral zu erzeugen“, erklärt Matthias

Lötting, Geschäftsführer der Fernwärme Duisburg.

Ab dem 17.

März 2025 beginnen die Netze Duisburg GmbH im Auftrag der Fernwärme

Duisburg GmbH mit der Verlegung der neuen

Fernwärmeerschließungsleitung. Innerhalb circa 8 Wochen soll der

erste Bauabschnitt auf der Wedauer Straße zwischen dem Kreisverkehr

Kalkweg bis hinter den Allensteiner Ring erfolgen.

Die

weiteren Abschnitte erfolgen fortlaufend Richtung Masurenallee und

Werkstättenstraße. Leider lassen sich hierfür entsprechende

Tiefbauarbeiten und damit einhergehende Verkehrsbehinderungen nicht

vermeiden.

Fernwärme wichtiger Faktor für Wärmewende

In rund der Hälfte der Haushalte in Duisburg befinden sich aktuell

noch Gasheizungen, weitere rund 15 Prozent der Haushalte heizen mit

Öl. Bei der künftigen Umstellung liegt ein zentraler Fokus auf der

Nutzung von Fernwärme, insbesondere in Ballungsgebieten. Bereits

heute heizen mehr als 70.000 Haushalte mit Fernwärme, die Heizkessel

und Brennstofflager überflüssig macht.

„In den kommenden

Jahren wollen wir unser Fernwärmenetz und unsere Fernwärmeerzeugung

deutlich ausbauen, so dass wir genug Wärme produzieren, um bis zu

15.000 weitere Haushalte anschließen zu können. Fernwärme ist heute

schon umweltfreundlich, bis 2035 beabsichtigen wir unsere Wärme

komplett CO2-neutral erzeugen“, sagt Matthias Lötting.

Vier Bauabschnitte

Die rund 7.700 Meter lange Verbindungsleitung

wird in den kommenden zweieinhalb Jahren in vier Bauabschnitten

verlegt. Durch die neue Fernwärmeleitung können dann in Zukunft die

Quartiere Wedau-Süd und Wedau-Nord, die Stadtteile Wanheim, Buchholz

mit Fernwärme versorgt werden. In Wanheimerort, Wedau und Großenbaum

werden über entsprechende Leitungen im ersten Schritt Großkunden

versorgt. Danach können entlang der Trasse auch weitere Anrainer

durch Verdichtungs- und Erschließungsmaßnahmen an die Fernwärme

angeschlossen werden.

Zur Orientierung hier der derzeitige

Planungsstand:

Bauabschnitt 1

Bauzeit: März 2025 bis Anfang

2027

Wedauer Straße (ab Kreuzung Großenbaumer Allee), über

Masurenallee, Wedauer Brücke, Werkstättenstraße bis zur

Energiezentrale

Bauabschnitt 2

Bauzeit: Sommer 2025 bis

Herbst 2027

Neuenhofstraße, Kreuzung Düsseldorfer Straße bis

Wedauer Straße (bis Kreuzung Großenbaumer Allee)

Bauabschnitt

3

Bauzeit: Sommer 2025 bis Frühjahr 2027

Großenbaumer Allee

(ab Kreuzung Wedauer Straße) bis ca. Gesamtschule Süd

Bauabschnitt 4

Bauzeit: Frühjahr 2026 bis Herbst 2027

Kalkweg

(ab Kreisverkehr Wedauer Straße) bis ca. Landesportbund NRW e.V.

(Kreuzung Friedrich-Alfred-Allee)

Für die Gesamtbauzeit plant

die Fernwärme Duisburg unter Berücksichtigung von Parallelarbeiten

mit ca. 2,5 Jahren. Für die entstehenden Behinderungen im Bereich

der Baustellen und für den Wegfall von Parkplätzen bittet die

Fernwärme Duisburg um Verständnis. Die Anwohner werden zusätzlich

mit persönlichen Anschreiben über die sie betreffenden Baumaßnahmen

informiert.

Verlegung einer Fernwärmeleitung im Quartier Wedau - Fotos Fernwärme

Duisburg

„Eure Stadt, eure Themen“:

Jugendsprechstunde mit dem Oberbürgermeister

Was bewegt

die Jugendlichen in Duisburg? Was läuft gut, und was könnte besser

sein? Um genau das herauszufinden, lädt Oberbürgermeister Sören Link

Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren zu einer Sprechstunde in

das Rathaus ein.

Nachdem die erste Kindersprechstunde im

vergangenen Jahr überaus positiv angenommen wurde, möchte

Oberbürgermeister Sören Link nun in einer Jugendsprechstunde am 8.

April mit jungen Duisburgerinnen und Duisburgern ins Gespräch

kommen. „An Jugendliche werden oft viele Erwartungen geknüpft – in

der Schule, in der Ausbildung, und auch privat. Häufig wird von

ihnen verlangt, sich in die festen Strukturen der Erwachsenenwelt

einzufügen.

Mit der Jugendsprechstunde möchte ich ihnen

einen Raum bieten, in dem sie frei und ohne Druck ihre Meinung

äußern können“, sagt Oberbürgermeister Sören Link. „Es geht darum,

ihre Ideen und Wünsche kennenzulernen und zu verstehen, was sie

bewegt. Denn wenn junge Menschen sich in Duisburg aktiv einbringen,

gewinnt am Ende die ganze Stadt.“

Was: Jugendsprechstunde

mit Oberbürgermeister Sören Link

Wer: Jugendliche (14 bis 17

Jahre)

Wann: Dienstag, 8. April 2025, von 15 bis 17 Uhr

Wo:

Rathaus Duisburg, Burgplatz 19, 47051 Duisburg

Wie: Anmeldung

bis zum 25. März per E-Mail unter

jugendsprechstunde@stadtduisburg.de oder auch telefonisch unter

(0203) 283-6111

Niedriglohnforschung des IAQ: Niedriglohnrisko

2022 gesunken

Das Risiko, hierzulande für einen

Niedriglohn zu arbeiten, ist zwischen 2021 und 2022 um fast zwei

Prozentpunkte auf 19 Prozent gesunken. Der vermutliche Grund: die

Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro im Jahr 2022. Vor allem in

Westdeutschland zeigt sich ein deutlicher Rückgang. Zu diesem

Ergebnis kommt eine aktuelle Auswertung des Instituts Arbeit und

Qualifikation IAQ der Universität Duisburg-Essen.

Für den

neuen IAQ-Report zum aktuellen Stand der Niedriglohnforschung

betrachtete Dr. Thorsten Kalina insbesondere die jährlichen Zahlen

des sozio-oekonomischen Panels (SOEP) für 2022. Im Mittelpunkt

seiner Auswertung stand dabei die Frage, wie sich der Umfang der

Niedriglohnbeschäftigung verändert hat und wie sich dies auf

einzelne Beschäftigtengruppen auswirkt.

Der Anteil der

Niedriglohnbeschäftigung erreichte in Deutschland in den Jahren 2009

bis 2011 einen Höchststand von rund einem Viertel (24 %) aller

Beschäftigten. Erst seit 2018 – also drei Jahre nach der Einführung

des gesetzlichen Mindestlohns – war die Anzahl der

Niedriglohnbeschäftigten und deren Anteil an der Gesamtbeschäftigung

erstmals erkennbar gesunken (21,2 %).

Zwischen 2021 und 2022

ist das Niedriglohnrisiko in Gesamtdeutschland von 20,9 % auf 19 %

weiter zurückgegangen. Bemerkenswert ist vor allem, dass sich dieser

Rückgang sehr deutlich in Westdeutschland bemerkbar macht (von 19,9

% auf 17,9 %), während frühere Rückgänge vor allem mit der

Angleichung der Ostlöhne an das Westniveau erklärt werden konnten.

Kalinas Auswertungen zeigen außerdem, dass sich im Zeitraum der

Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro das Niedriglohnrisiko für einen Teil

der besonders stark von Niedriglöhnen betroffenen Gruppen reduziert

hat, z.B. für Migrant:innen oder befristet Beschäftigte. Bei

Geringqualifizierten, Frauen, Jüngeren, Älteren oder

Minijobber:innen konnte hingegen nur ein unterdurchschnittlicher

Rückgang des Niedriglohnrisikos festgestellt werden.

Dagegen

zeigte sich ein überdurchschnittlicher Rückgang eher bei

Hochqualifizierten, mittleren Altersgruppen, Männern oder

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten – also nicht bei den

Beschäftigtengruppen, die besonders schlecht bezahlt werden.

„Es ist fraglich, ob eine abermalige Erhöhung des Mindestlohns dazu

geeignet ist, den Niedriglohnsektor weiter zu verkleinern, und ob

sie andererseits besonders betroffenen Beschäftigtengruppen helfen

würde, ein Lohnniveau oberhalb der Niedriglohnschwelle zu

erreichen“, so der Arbeitsmarktforscher. „

Die internationale

Mindestlohnforschung wie auch eigene Studien zeigen vielmehr, dass

der Umfang der Tarifbindung einen deutlich stärkeren Einfluss auf

den Umfang der Niedriglohnbeschäftigung in einem Land hat als die

Existenz oder Höhe eines gesetzlichen Mindestlohns“. Der

Wissenschaftler plädiert daher für eine Ausweitung der Tarifbindung,

um den Niedriglohnsektor hierzulande auch zukünftig weiter zu

verkleinern.

Rund 800 Kufenflitzer beim Eislaufspaß

der Stadtwerke Duisburg

Flotte Runden drehen, den Puck

schlagen, beim Bobbycar-Rennen richtig Gas geben oder auf der

Hüpfburg die höchsten Sprünge machen: Beim Stadtwerke-Eislaufspaß in

der PreZero Rheinlandhalle am Sonntag, 16. März, kamen rund 800

kleine und große Kufenflitzer voll auf ihre Kosten. Bereits zum

dritten Mal hatten die Stadtwerke Duisburg zu dem Familienevent in

die Eishalle an der Margarethenstraße eingeladen.

Eislaufspaß: Beim Stadtwerke Eislaufspaß konnte nach Herzenslust auf

dem Eis gelaufen werden. Rund 800 große und kleine Besucherinnen und

Besucher kamen in die PreZero Rheinlandhalle. Quelle: Stadtwerke

Duisburg

Volle sechs Stunden gab es auf dem Eis, drumherum

und vor der Halle allerhand zu erleben und zu entdecken. Wer wollte,

konnte nach Herzenslust auf der in drei Bereiche unterteilten

Eisfläche seine Runden auf den Kufen drehen, sich mit dem

Eishockey-Schläger versuchen oder mit dem Schlitten übers Eis

sausen. Neben dem Eis konnten sich die kleinen Besucherinnen und

Besucher beim Kinderschminken in fantastische Tierwesen verwandeln,

sich auf der Hüpfburg austoben oder in der Fotobox tolle

Erinnerungsfotos schießen.

Natürlich waren auch die

„Hausherren“ mit dabei und die Füchse-Spieler Adam Zoweil und

Brooklyn Beckers schrieben fleißig Autogramme. Ebenfalls mit dabei

war das Füchse-Maskottchen „Manni“, das jeden Fotowunsch erfüllte.

Wem nach so viel Action der Magen knurrte, fand an den

Verpflegungsständen die richtige Stärkung für die nächsten eisigen

Highlights beim Stadtwerke-Eislaufspaß.

„Manni“, das Maskottchen der Füchse Duisburg, stand für Fotowünsche

der Fans parat. Quelle: Stadtwerke Duisburg

Weil die

Teilnehmerzahl begrenzt werden musste, konnten sich die

Kundenkarten-Inhaber der Stadtwerke Duisburg vorab für die Teilnahme

anmelden. Eine Kundenkarte kann jeder Inhaber eines Strom- oder

Gasbelieferungsvertrages bei den Stadtwerken Duisburg kostenlos

beantragen und dann deutschland- und sogar europaweit bei mehr als

3.000 Rabattpartnern kräftig sparen. Alle Informationen gibt es im

Internet unter www.stadtwerke-kundenkarte.de.

BVS – Wasserstoff: Hoffnungsträger oder Hype?

Herausforderungen und Chancen der Wasserstoffwirtschaft

Grüner Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien hergestellt wird,

gilt als Schlüsseltechnologie für eine klimaneutrale Zukunft. Doch

wie realistisch ist ein rascher Marktdurchbruch – und wie gut sind

Deutschland und Europa aufgestellt? Diese Fragestellungen standen im

Mittelpunkt eines Fachseminars des BVS e.V. in der Referenzfabrik.H2

des Fraunhofer IWU in Chemnitz.

Wissenschaftliche und industrielle

Experten analysierten die wirtschaftlichen, technischen und

politischen Herausforderungen, die auf dem Weg zu einer

leistungsfähigen Wasserstoffwirtschaft zu bewältigen sind.

Hohe Nachfrage – Begrenztes Angebot

„Die Nachfrage nach grünem

Wasserstoff steigt, doch Produktion und Verfügbarkeit hinken

hinterher", erläutert Dirk Hennig, Bundesfachbereichsleiter

Maschinen, Anlagen, Betriebseinrichtungen beim BVS e.V. „Deutschland

benötigt bis 2030 rund 4,5 Mio. Tonnen Wasserstoff – weltweit werden

derzeit lediglich etwa eine Million Tonnen produziert. Unsere

Aufgabe als Sachverständige besteht darin, Innovationen objektiv zu

bewerten und belastbare Fakten für fundierte Entscheidungen

bereitzustellen. Es reicht nicht, lediglich grüne

Wasserstoffprojekte zu fördern – wir müssen die gesamte Lieferkette

wirtschaftlich tragfähig gestalten, um eine flächendeckende,

marktreife Versorgung sicherzustellen.“

Einsatzbereiche und

Praxisbeispiele

Obgleich Wasserstoff für viele noch ein

abstraktes Thema darstellt, zeigt sich bereits heute eine

vielfältige Anwendungspraxis:

Mobilität:

Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge bieten eine emissionsfreie

Alternative zu herkömmlichen Antriebssystemen und könnten

insbesondere im Schwerlastverkehr von Bedeutung sein.

Industrie:

In der Stahlproduktion ersetzt Wasserstoff zunehmend

kohlenstoffbasierte Reduktionsverfahren und senkt so die

CO₂-Emissionen. Auch in der chemischen Grundstoffherstellung findet

Wasserstoff Anwendung.

Gebäudetechnik: Erste Projekte belegen den

Einsatz von Wasserstoff zur Wärmeversorgung in Wohn- und

Industriegebäuden.

Energieversorgung: Pilotprojekte untersuchen

den Einsatz von Wasserstoffspeichern als integralen Bestandteil der

Sektorenkopplung, also der Verbindung von Strom, Wärme und

Mobilität.

So ambitioniert sind die deutschen

Wasserstoff-Ziele

Deutschland verfolgt beim Wasserstoff

ambitionierte Ziele. So soll den aktuellen Plänen der

Bundesregierung zufolge bis 2030 eine Erzeugungskapazität von

10 Gigawatt für grünen Wasserstoff entstehen. In der

Referenzfabrik.H2 in Chemnitz arbeiten Experten an industriellen

Lösungen zur Massenfertigung von Elektrolyseuren und

Brennstoffzellen.

„Gleichzeitig stehen wir jedoch vor einigen

wesentlichen Herausforderungen“, so Dr.-Ing. Ulrike Beyer, Expertin

für Wasserstofftechnologien beim Fraunhofer IWU in Chemnitz: „Die

hohen Investitionskosten und begrenzten Produktionskapazitäten

erschweren eine flächendeckende Versorgung. Zudem erfordert die

spezifische Physik von Wasserstoff neue Sicherheitskonzepte für den

Transport und die Speicherung des Gases. Und nicht zuletzt müssen

wir eine sichere und leistungsfähige Infrastruktur aufbauen, um die

Lieferketten langfristig zu sichern.“

Unabhängige Expertise

Sachverständiger als wirtschaftlicher Impulsgeber

Der BVS

e.V., als Verband qualifizierter Sachverständiger, liefert fundierte

und praxisorientierte Bewertungen für technologische Innovationen.

„Wir werden von Unternehmen und Behörden zu Wasserstofffragen

konsultiert – unsere Aufgabe ist es, faktenbasierte Antworten zu

liefern“, erklärt Dirk Hennig.

Das Fachseminar in Chemnitz

verdeutlicht, dass grüner Wasserstoff großes Potenzial bietet,

jedoch nur durch realistische Planung und wirtschaftliche

Skalierbarkeit zu einem integralen Bestandteil der Energiewende

werden kann. Der BVS e.V. wird diese Diskussion weiterhin aktiv

vorantreiben und sich für eine sachliche, differenzierte Bewertung

der Wasserstofftechnologie einsetzen. In diesem Rahmen sind bereits

weitere Fachveranstaltungen geplant, die die neuesten Entwicklungen

in der Wasserstoffwirtschaft kritisch begleiten werden.

Über

den BVS – Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie

qualifizierter Sachverständiger e.V.

Als bundesweit

mitgliedsstärkste Vereinigung öffentlich bestellter und vereidigter

Sachverständiger gehören dem BVS rund 3.000 Sachverständige an,

organisiert in 12 Landes- und 13 Fachverbänden. Sie sind auf über

250 Sachgebieten tätig und erfüllen die höchsten Standards im

Sachverständigenwesen: Grundsätzlich sind alle Mitglieder öffentlich

bestellt und vereidigt, anderweitig durch staatliche Stellen oder

durch Gesetz befugte Institutionen hoheitlich beliehen oder

zertifiziert.

https://www.bvs-ev.de/

Feierabendführung zu kolonialen Spuren in

Duisburg

Koloniale Spuren in Duisburg sind das Thema

einer Feierabendführung, die Carmen Simon Fernandez und Miriam

Monsemvula am Dienstag, 18. März, um 17 Uhr in der Ausstellung

„ÜBERSEeHEN. Auf (post)kolonialer Spurensuche in Duisburg“ im

Kultur- und Stadthistorischen Museum, Johannes-Corputius-Platz 1,

anbieten.

Die Führung findet auf Initiative des Zentrums

für Erinnerungskultur im Rahmen der Internationalen Wochen gegen

Rassismus statt. Welche Spuren der deutschen Kolonialzeit finden

sich in Duisburg? Und welche Auswirkungen sind bis heute spürbar?

Diese und weitere Fragen quer durch zwei Jahrhunderte Duisburger

Geschichte werden behandelt. Dabei kommen auch verschiedene Themen

wie Handel, Mode und Kindererziehung nicht zu kurz.

Mit

dabei ist immer der Blick in die Gegenwart und die Frage, wo uns

diese Spuren heute noch begegnen. Der Eintritt ist frei. Um eine

Anmeldung per E-Mail unter zfe@stadtduisburg.de wird gebeten. Das

gesamte Programm des Stadtmuseums ist im Internet unter

www.stadtmuseum-duisburg.de abrufbar.

„Kolonialwaren wie Kaffee oder Tabak kamen über die Duisburger Häfen

in die Stadt.“ Foto: Tanja Pickartz/Stadt Duisburg

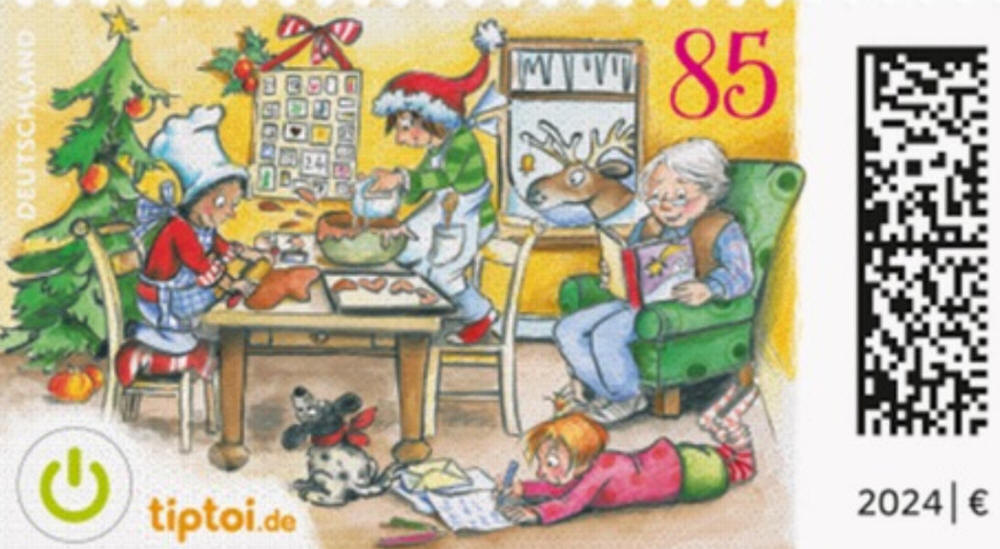

„Weihnachtsbäckerei“ ist Deutschlands schönste Briefmarke

2024

Fast 30.000 Personen haben an der Umfrage der

Deutschen Post teilgenommen

Auf den Plätzen 2 und 3: „Hund“ und

„Kryptomarke Kölner Dom“

Liedermacher Rolf Zuckowski: „Mit der

Briefmarke wollten wir Kinder für das Schreiben und Empfangen von

Briefen begeistern“

Deutschlands Briefmarkenfreunde haben abgestimmt: Mit knappem

Vorsprung ist die Briefmarke „Weihnachten für Kinder -

Weihnachtsbäckerei“ zur schönsten Briefmarke des Jahres 2024 gewählt

worden. Die 85 Cent-Marke hat die Künstlerin Julia Ginsbach

illustriert. Sie zeigt eine adventlich geschmückte Wohnstube, in der

Kinder eifrig Plätzchen backen, während Opa die Weihnachtsgeschichte

vorliest. Auf Platz 2 folgt das Motiv „Hund“ aus der

Briefmarken-Serie „Beliebte Haustiere“, das einen freundlich in die

Kamera blickenden Border Collie zeigt. Platz 3 geht an die

Krypto-Marke „Kölner Dom“, deren Motiv von einer Künstlichen

Intelligenz gestaltet wurde. Fast 30.000 Teilnehmerinnen und

Teilnehmer haben bei der Umfrage der Deutschen Post mitgemacht.

Die Sonderbriefmarke mit dem Siegermotiv „Weihnachtsbäckerei“

hatten Deutsche Post, Liedermacher Rolf Zuckowski und Ravensburger

Verlag gemeinsam Anfang November vergangenen Jahres präsentiert. Der

Clou ist, dass man die Briefmarke auch hören kann, z. B. Liedzeilen

des Ohrwurms „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski, kurze

Dialoge der abgebildeten Personen, die Weihnachtsgeschichte oder

Wissenswertes rund um den Advent. Mit einem tiptoi® Stift von

Ravensburger können Kinder und Erwachsene die Audioinhalte auf dem

mit viel Liebe zum Detail gestalteten Motiv zum Klingen bringen. So

wurde aus der Weihnachtspost 2024 auch ein echtes, weltweit

einmaliges Hörerlebnis und eine Entdeckungsreise für Jung und Alt.

Dazu Rolf Zuckowski, Liedermacher und Komponist: „Ich freue mich

sehr, dass die Sondermarke ‚Weihnachtsbäckerei‘ zur schönsten

Briefmarke des Jahres 2024 gewählt worden ist. Sie würdigt nicht nur

die Tradition des Plätzchenbackens in der Adventszeit, die ich seit

1987 mit meinem Lied begleite. Mit der Briefmarke wollten wir zudem

Kinder und ihr Umfeld für das Schreiben und Empfangen von Briefen

begeistern. Das scheint uns gelungen zu sein und wir haben ein

wichtiges kulturelles Zeichen in dieser zunehmend digitalen Welt

gesetzt. Die Illustratorin Julia Ginsbach hat mit ihrem bezaubernden

Kunstwerk viel dazu beigetragen. Dafür danke ich ihr von Herzen."

Nikola Hagleitner, Vorständin Post & Paket Deutschland der DHL

Group, sagt: „Wir bedanken uns bei den vielen Menschen, die an

unserer Umfrage zur schönsten Briefmarke teilgenommen haben. Für die

Deutsche Post ist dieses Feedback sehr wichtig, um auch künftig bei

der Gestaltung neuer Briefmarken-Motive den Nerv unserer Kundinnen

und Kunden zu treffen. Dass diesmal die ‚Weihnachtsbäckerei-Marke‘

gewonnen hat, freut mich sehr, denn sie erinnert uns in diesen

unübersichtlichen Zeiten an liebgewonnene Traditionen – bildlich und

akustisch.“

Details zur Umfrage

Insgesamt gefiel den

Umfrageteilnehmern an den drei Siegermotiven die vermittelte

Stimmung und Farbgebung, die Briefmarke „Weihnachtsbäckerei“ fanden

zwei Drittel originell. 55 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage

waren weiblich. Für das Siegermotiv stimmten sogar 74 Prozent Frauen

ab. 64 Prozent aller Teilnehmer gehörten der Altersgruppe 50+ an,

wobei fast die Hälfte derjenigen, die für das Motiv

“Weihnachtsbäckerei” votierten, zwischen 30 und 49 Jahre alt waren.

13 Prozent bezeichneten sich selbst als Sammler. Neun der

Briefmarken, die es bei der Umfrage in die „Top Ten“ geschafft

haben, sind von Briefmarkendesignerinnen und -designern der

Deutschen Post gestaltet worden.

Im Zeitraum vom 6. Februar

bis 6. März 2025 konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer

öffentlichen Online-Befragung für ihre drei Favoriten des

vergangenen Jahres abstimmen. Bereits in den Jahren zuvor hatte die

Deutsche Post eine Wahl zur schönsten Briefmarke durchgeführt. 2023

gewann das Motiv „100 Jahre Disney“, davor landete mit dem

„Polarlicht“ erstmals ein Naturbild auf Platz 1. 2021 war „Sendung

mit der Maus“ die schönste Briefmarke, 2020 „Die Biene Maja“.

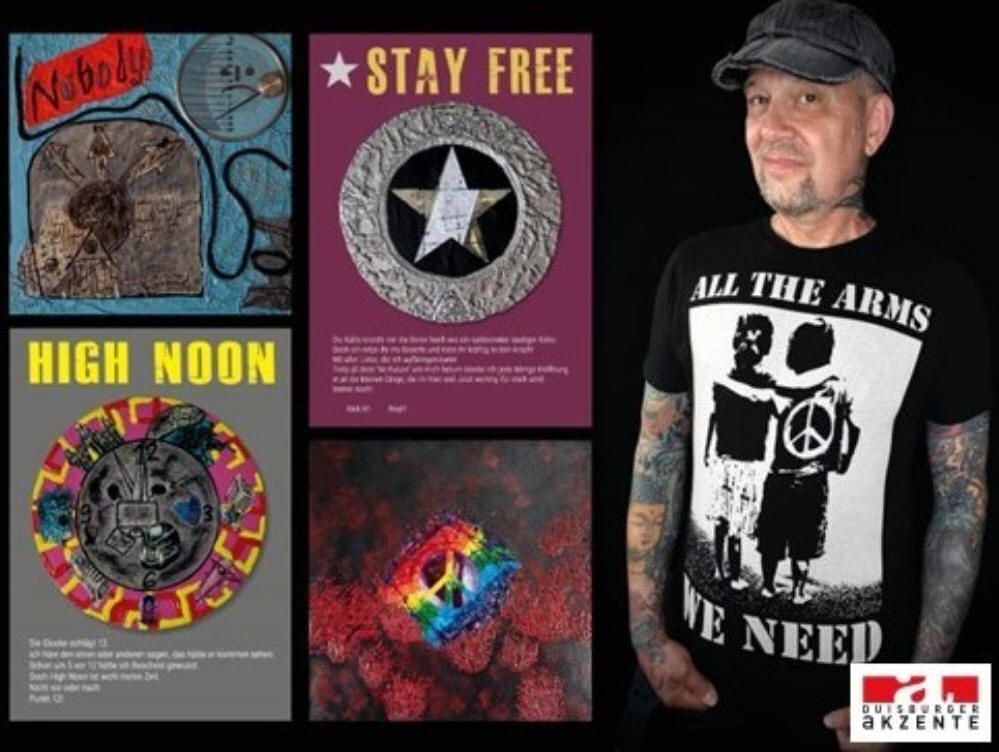

Gedanken eines Klimatoten: Bilder vom Küchentisch -

Ausstellung und Lesung

Frank Bialinski aka Linse hat

23 Jahre lang Punk-Rock-Musik gemacht als Texter und Sänger in den

Bands „Fluchtversuch“ und „Bad News“. Einige Jahrzehnte lang war

sein Leben von Abhängigkeiten und Depressionen bestimmt. In seinem

ersten Buch, das 2023 erschienen ist, finden sich Bilder, Objekte

und Texte aus den letzten 13 Jahren. Diese entstehen immer intuitiv

und sind von äußeren Einflüssen oder inneren Bedürfnissen und

Gefühlslagen bestimmt.

Einige seiner Werke werden während der Akzente 2025 im

Mercator-Buchladen ausgestellt und können während der

Geschäftszeiten besichtigt werden. Freitag, 21.3. 18:30 Uhr

Mercator-Buchladen Bergiusstr. 18-20 47119 Duisburg

www.mercator-buchladen.buchhandlung.de Eintritt: frei -

Hutveranstaltung

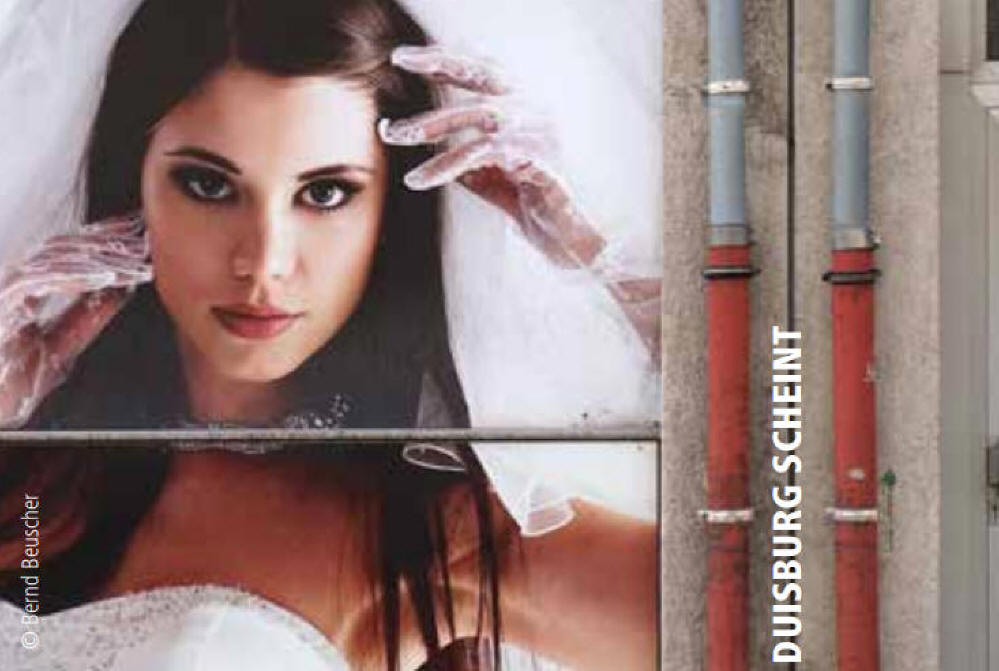

Vernissage der 3-fach

Ausstellung im Amt zu den 46. Duisburger Akzenten - Sein und Schein

Auf Einladung von Bezirksbürgermeisterin Beate Lieske

stellen eine Fotokünstlerin und zwei Fotokünstler für das

Kreativquartier Ruhrort im Duisburger Süden aus. Eröffnet wird die

Ausstellung mit der Vernissage am Donnerstag, 20. März 2025 um 18

Uhr.

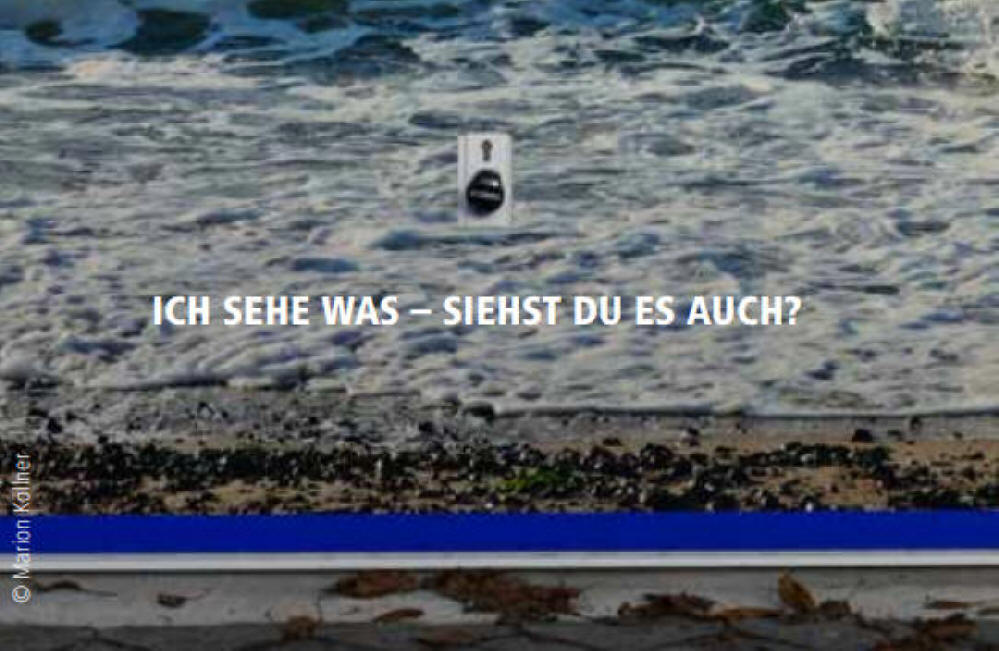

ICH SEHE WAS – SIEHST DU ES AUCH? Realität –

Wahrnehmung – Täuschung Marion Köllner zeigt, dass sich im urbanen

Raum auch heute Täuschungen (der „schöne Schein“) an Häuserwänden,

Garagentoren etc. finden lassen. Während im ersten Teil der

Ausstellung die „Illusionen“ in der realen Welt zu finden sind, wird

im zweiten Teil die „Täuschung“ durch die Fotografin geschaffen und

der Betrachtende irritiert.

C BBernd euscher

Schein UND SEIN IN DER DIGITALEN

BILDERWELT Surreale Fotoarbeiten Dieter Schwabe aka Mononom

bearbeitet das Thema „Schein und Sein“ in seinen ausgestellten

Bildern unter dem Aspekt der Wahrnehmung surrealer Fotoarbeiten.

Ungewöhnliche Bildkompositionen lassen den Betrachter Wahrnehmung

und Verständnis von Realität hinterfragen.

DUISBURG

SCHEINT Woanders is’ auch sch...e Als waschechter Duisburger ist

Bernd Beuscher voreingenommen. Darum hat er nicht nur seine

Heimatstadt portraitiert, sondern auch anderen Städten eine Chance

gegeben. Schillernd zwischen Schein und Sein haben seine Fotos etwas

Idyllisches und Abgründiges. Sie fangen Wünsche und Versprechen ein.

C Marion Köllner

Begleitet wird die Vernissage vom Duisburger

Liedermacher Bernd Eisenblätter. Eine Veranstaltung des

Kreativquartier Ruhrort zum Kulturfestival 46. Duisburger Akzente

"Sein und Schein"

Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do 08:00 -

16:00 Uhr Di 8:00 - 18:00 Uhr Fr 8:00 - 14:00 Uhr Bezirksamt

Duisburg-Süd Sittardsberger Allee 14, 47249 Duisburg. Jeweils drei

Fotos je Aussteller werden zum „Appetitmachen“ für die ganzen

Ausstellungen auch in der Zweigstelle der Stadtbiliothek Duisburg in

Buchholz zu deren Öffnungszeiten gezeigt.

Das

Leben im Mittelpunkt: AKZENTE-Ausstellung in der Salvatorkirche

eröffnet

Marayle Küpper, Arno Bortz und Pfarrer Martin

Winterberg (rechts im Bild, stehend) haben am letzten Donnerstag in

der Duisburger Salvatorkirche einen guten Platz für die drei Bilder

von Wilfried Weiß gefunden. Sie sind Teil der Ausstellung „Sein und

Schein wird zu Leben und Licht“, deren Eröffnung am Sonntag Wilfried

Weiß aber nicht mehr erleben konnte. Der Künstler ist in der

vorletzten Woche plötzlich verstorben.

Die Mitglieder

der Künstlergruppe entschieden, die Werke des Kollegen dürfen in der

Ausstellung nicht fehlen. „Plötzlich, erschreckend, aber friedevoll

eingeschlafen. Wenn man so will, mitten in der Vorbereitung dieser

Ausstellung, auf die er sich freute“ erinnerte Pfarrer Winterberg in

seiner Predigt zum Eröffnungsgottesdienst an Weiß.

Dem

dritten seiner Ausstellungsbilder habe der 1955 geborene Künstler

erst die Grundierung geben können, doch für Pfarrer Winterberg sieht

es vollendet aus und passend zum Leitmotiv der Ausstellung, die das

Licht und das Leben in den Mittelpunkt stellt: Symbol dafür ist die

zentralen Rauminstallation mit einer zarten, lebendige Pflanze, die

während der Ausstellung wächst.

Von dort führen die

Blicke zu Raumnischen der Citykirche, in denen die Werke der

Künstlerinnen und Künstler aufgebaut sind: die Plastiken von Arno

Bortz, Bilder und Upcycling von Silvia Kemmer, Malerei und Druck von

Marayle Küpper, Collagen von Silvia Thimm und eben die drei Bilder

des verstorbenen Künstlers Wilfried Weiß.

Die Ausstellung ist

Teil des Duisburger AKZENTE-Programms und bis zum 6. April zu sehen.

Die Salvatorkirche, Am Burgplatz im Zentrum der Stadt ist geöffnet

dienstags bis samstags, von 10 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 13

Uhr. Der Eintritt ist frei.

Marayle Küpper, Arno Bortz und Pfarrer Martin Winterberg (rechts im

Bild, stehend) beim Aufbau der Ausstellung in der Salvatorkirche…

vor den Werken von Wilfried Weiß (Foto: salvatorkirche.de).

Knabbern

und Brunchen für die neue Gemeindeküche

In der

Evangelischen Rheingemeinde Duisburg braucht es dringend eine neue

Küche im Gemeindehaus am Vogelsangplatz. Ein Spendenbrunch soll

mithelfen, dass der Ersatz so schnell wie möglich angeschafft werden

kann. Das alte Schätzchen hat Schubladen, die nicht vernünftig zu

reparieren sind, ihm fehlen Türen und der alte Backofen ist auch

nicht mehr zu gebrauchen.

Die Kücheneinrichtung muss

schnell werden, weil Gemeindegruppen und Treffpunkte wie Kirchencafé

oder Kinderbibelmorgen auf die Stärkung und Verköstigung aus diesem

Raum angewiesen sind. Ein Spendenbrunch im Wanheimerorter

Gemeindehaus am Vogelsangplatz am 22. März soll mithelfen, dass

Ehrenamtliche schon bald wieder Plätzchen vor Ort in der dann neuen

Küche backen können.

Zur Schlemmeraktion fahren

Engagierte der Gemeinde viel Leckeres auf, das ab 11 Uhr verputzt

und verknabbert werden kann: üppige Frühstücksleckereien, Suppen,

Salate, Fingerfood bis hin zu Kuchen, Kaffee und Getränken aller

Art. Damit die Planung gut läuft, ist eine Anmeldung notwendig (bei

Ehrenamtsbeauftragte Maria Hönes: 0203-770134 bzw.

maria.hoenes@ekir.de oder Pfarrer Jürgen Muthmann: 0203-722383 bzw.

juergen.muthmann@ekir.de.

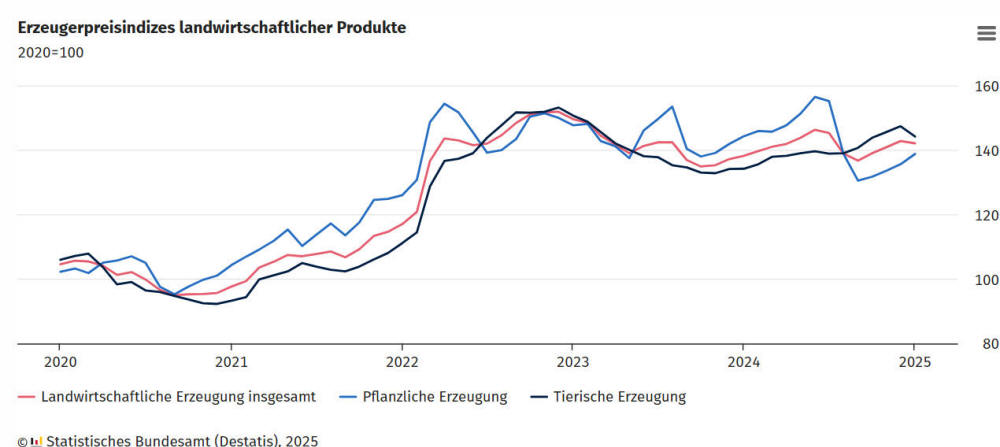

Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Januar

2025: +2,8 % gegenüber Januar 2024

Erzeugerpreise

landwirtschaftlicher Produkte insgesamt, Januar 2025 +2,8 % zum

Vorjahresmonat -0,5 % zum Vormonat Preise für pflanzliche

Erzeugnisse -3,8 % zum Vorjahresmonat Preise für Tiere und tierische

Erzeugnisse +7,4 % zum Vorjahresmonat

Die Erzeugerpreise

landwirtschaftlicher Produkte waren im Januar 2025 um 2,8 % höher

als im Januar 2024. Im Dezember und November 2024 hatten die

Veränderungsraten zum Vorjahresmonat jeweils bei +4,1 % gelegen. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die

Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Januar 2025

gegenüber dem Vormonat Dezember 2024 um 0,5 %.

•

Im Vergleich zum Vorjahresmonat entwickelten sich die Preise für

Produkte aus pflanzlicher und tierischer Erzeugung wie bereits in

den Vormonaten auch im Januar 2025 gegenläufig. So sanken die Preise

für pflanzliche Erzeugnisse um 3,8 % gegenüber Januar 2024, während

die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse um 7,4 % stiegen. Im

Vergleich zum Vormonat Dezember 2024 waren Produkte aus pflanzlicher

Erzeugung im Januar 2025 teurer (+2,4 %) und Produkte aus tierischer

Erzeugung günstiger (-2,2 %).

•

Preisrückgang bei Speisekartoffeln gegenüber Vorjahresmonat

Der

Preisrückgang bei pflanzlichen Produkten um 3,8 % im Vergleich zum

Vorjahresmonat ist unter anderem auf die gesunkenen Preise für

Speisekartoffeln zurückzuführen. Diese waren im Januar 2025 um 37,0

% niedriger als im Januar 2024. Im Dezember 2024 hatte die

Vorjahresveränderung bei -32,5 %, im November 2024 bei -31,7 %

gelegen. Gegenüber dem Vormonat Dezember 2024 stiegen die

Speisekartoffelpreise um 5,5 %.

- Preise für Obst, Getreide,

Handelsgewächse und Wein gestiegen, für Gemüse und Futterpflanzen

gesunken

- Die Erzeugerpreise für Obst waren im Januar 2025 um

16,5 % höher als ein Jahr zuvor. Preisanstiege gab es unter anderem

bei Tafeläpfeln mit +16,9 %.

- Die Erzeugerpreise für Gemüse

gingen gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,5 % zurück. Insbesondere

sanken die Preise für Kohlgemüse (-12,1 %) und Salat (-7,4 %).

•

Getreide war im Januar 2025 im Vergleich zum Januar 2024 um 5,5 %

teurer (Dezember 2024: +1,9 % zum Vorjahresmonat). Das

Handelsgewächs Raps verteuerte sich im Januar 2025 im Vergleich zum

Vorjahresmonat um 23,3 %. Preise für Handelsgewächse insgesamt lagen

im Januar 2025 um 8,9 % höher als ein Jahr zuvor. Wein war im Januar

2025 um 1,1 % teurer als im Vorjahresmonat. Die Preise für

Futterpflanzen waren im Januar 2025 mit einer Veränderungsrate von

-10,1 % im Vergleich zum Vorjahresmonat weiterhin rückläufig

(Dezember 2024: -10,7 %).

•

Tierische Erzeugung: Preisanstieg bei Milch, Preisrückgang bei Eiern

und Tieren

Der Preisanstieg für Tiere und tierische Erzeugnisse

um 7,4 % im Vergleich zum Vorjahresmonat ist unter anderem auf die

gestiegenen Preise für Milch zurückzuführen. Der Milchpreis lag im

Januar 2025 um 19,1 % höher als im Vorjahresmonat (Dezember 2024:

+23,0 % zum Vorjahresmonat). Im Vergleich zum Vormonat Dezember 2024

sanken die Preise für Milch um 1,5 %. Bei Eiern kam es zu einem

Preisrückgang von 3,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat (Dezember 2024:

-3,7 %).

•

Die Preise für Tiere lagen im Januar 2025 mit -0,1 % auf einem

ähnlichen Niveau wie im Januar 2024 (Dezember 2024: +1,9 % zum

Vorjahresmonat). Dabei stiegen die Preise für Rinder um 22,7 %, für

Schlachtschweine fielen die Preise hingegen um 12,6 %. Die Preise

für Geflügel waren im Januar 2025 um 4,3 % höher als im Januar 2024.

Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere die Preissteigerungen bei

Hähnchen um 6,6 %. Die Preise für Sonstiges Geflügel (Enten und

Puten) stiegen binnen Jahresfrist um 0,7 %.

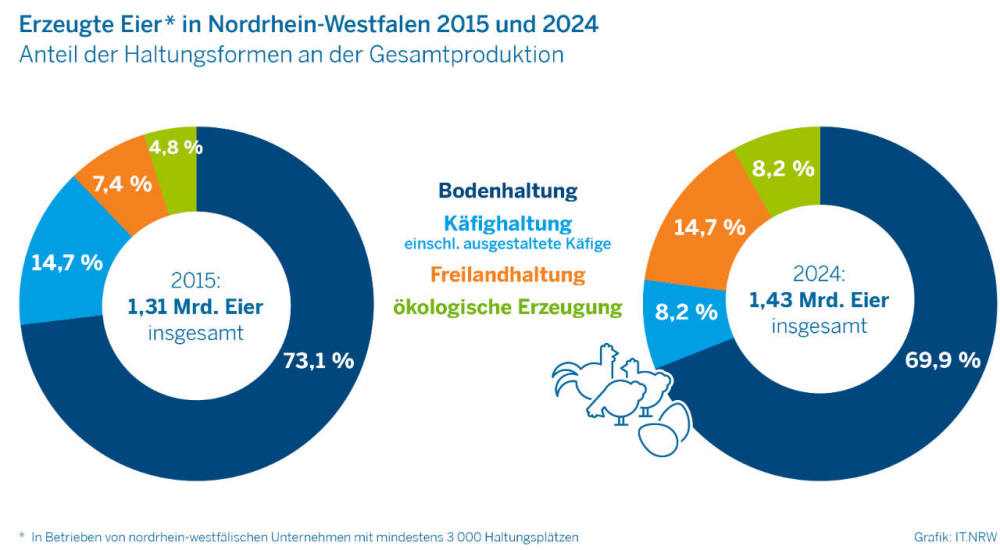

NRW:

2024 erstmalig mehr Eier aus ökologischer Erzeugung als aus

Käfighaltung

Im Jahr 2024 sind in Nordrhein-Westfalen

rund 1,43 Milliarden Eier von Legehennen produziert worden. Wie das

Statistische Landesamt mitteilt, entspricht dies einem Rückgang von

1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Anzahl der gehaltenen

Legehennen verzeichnete einen Rückgang (−1,4 Prozent) auf

5,02 Millionen Tiere.

•

Mit rund 285 Eiern pro Legehenne blieb die Legeleistung im Vergleich

zum Jahr 2023 damit konstant. Höchster Zuwachs bei ökologischen

Erzeugungsbetrieben Mit einem Anteil von 69,0 Prozent machte

Bodenhaltung, trotz weiter sinkender Eiererzeugung (−3,8 Prozent im

Vergleich zum Vorjahr), nach wie vor den größten Anteil an der

nordrhein-westfälischen Eierproduktion aus.

Seit 2016 fällt die Zahl der erzeugten Eier aus Bodenhaltung

erstmalig wieder unter die Milliarden-Marke (2024: 985 Millionen).

209 Millionen bzw. 14,7 Prozent der produzierten Eier kamen von

Legehennen aus Freilandhaltung. Die Eiererzeugung in ökologisch

anerkannten Erzeugungsbetrieben verzeichnete den größten Zuwachs

innerhalb eines Jahres (+13,4 Prozent).

So überstieg die

Anzahl der Eier aus ökologisch anerkannten Erzeugungsbetrieben mit

117 Millionen erstmalig die Anzahl derer aus Käfighaltung

einschließlich ausgestalteter Käfige (116 Millionen). Beide

Haltungsformen machten jeweils im Jahr 2024 einen Anteil von

8,2 Prozent an der Gesamtproduktion der Eier aus.

•

Eiererzeugung in Freilandhaltung hat sich mehr als verdoppelt

Die Zahl der erzeugten Eier aus Käfighaltungen einschließlich

ausgestalteter Käfige hat sich zwischen 2015 und 2024 um

39,5 Prozent verringert – seit dem Jahr 2021 war ein Rückgang von

rund 20 Prozent zu beobachten. In ökologisch anerkannten

Erzeugungsbetrieben wurden im vergangenen Jahr dagegen 84,0 Prozent

mehr Eier erzeugt als noch 2015. Die Eiererzeugung aus

Freilandhaltung hat sich im selben Zeitraum mehr als verdoppelt

(+116,8 Prozent).

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr

9,1 Prozent mehr Eier erzeugt als 2015. Knapp die Hälfte der Eier

wurde 2024 im Regierungsbezirk Münster erzeugt Der Großteil der

erzeugten Eier kam im vergangenen Jahr aus dem Regierungsbezirk

Münster. Hier wurden mit 669 Millionen 46,9 Prozent aller Eier in

NRW produziert.

Darauf folgten die Regierungsbezirke Detmold

(16,2 Prozent), Köln (13,6 Prozent) und Arnsberg (13,4 Prozent). Den

geringsten Anteil an der nordrhein-westfälischen Eierproduktion

machte der Regierungsbezirk Düsseldorf (9,9 Prozent) aus. Rund 40

Prozent der Eier aus ökologischer Haltung stammte 2024 aus Arnsberg

.

Der Regierungsbezirk Münster verzeichnete mit einem

Anteil von 87,5 Prozent sowohl die meisten Eier aus der

Käfighaltung, als auch aus Bodenhaltung (47,6 Prozent) und

Freilandhaltung (37,3 Prozent). Der Großteil der Eier aus

ökologischer Haltung wurde in den Regierungsbezirken Arnsberg

(38,5 Prozent) und Detmold (24,0 Prozent) erzeugt.