|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 14. Kalenderwoche:

5. April

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Montag, 7. April 2025 - Weltgesundheitstag

Aktion Mensch-Umfrage zum Weltgesundheitstag am 7.

April

Barrierefreies und inklusives Gesundheitssystem:

94 Prozent der Menschen mit Behinderung sehen Staat in der

Verantwortung

Aktuelle Umfrage zeigt grundsätzliche

Zufriedenheit von Menschen mit Behinderung mit Gesundheitssystem und

Versorgungsqualität

Mehrheit beklagt jedoch fehlende

Unterstützung durch Behörden, Kranken- oder Pflegeversicherungen bei

der Gesundheitsförderung

Aktion Mensch appelliert:

Barrierefreiheit und diskriminierungsfreier Umgang müssen

vollumfänglich etabliert werden

Bonn (3. April 2025) Laut 94

Prozent der Menschen mit Behinderung sollte der Staat für ein

barrierefreies und inklusives Gesundheitssystem sorgen, von dem alle

profitieren können. Doch mehr als die Hälfte (54 Prozent) nimmt

Barrieren oder Hürden wahr, die den Zugang zu Gesundheitsleistungen

erschweren. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle bundesweite

Online-Umfrage, die die Sozialorganisation Aktion Mensch anlässlich

des Weltgesundheitstages am kommenden Montag veröffentlicht hat.

Finanzielle Hürden und hohe Kosten bei Zuzahlungen (41 Prozent),

ein Nichteingehen auf besondere Bedarfe aufgrund ihrer Behinderung

(36 Prozent) sowie räumliche Barrieren wie etwa fehlende Rampen (25

Prozent) – mit diesen zentralen Herausforderungen sehen sich

Menschen mit Behinderung im Gesundheitswesen konfrontiert. Durch

hohe Gesundheitskosten belastet fühlen sich damit mehr als doppelt

so viele wie in der Gesamtbevölkerung (20 Prozent).

Da

Menschen mit Behinderung ohnehin einem höheren Armutsrisiko

unterliegen, ist dies besonders besorgniserregend. 54 Prozent von

ihnen sind zudem davon überzeugt, einen häufig schlechteren Zugang

zu Gesundheitsleistungen zu haben als Menschen ohne Behinderung.

„Bei der Gesundheit darf es keine strukturelle Benachteiligung

von Menschen mit Behinderung geben – gelebte Realität ist das aber

längst nicht“, mahnt Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch.

„Neben der vielfach noch mangelnden Barrierefreiheit in Praxen und

anderen medizinischen Einrichtungen zeigt unsere Erhebung auch: Mehr

als jede*r Fünfte hat Angst vor Ablehnung und Ausgrenzung durch

Gesundheitspersonal. Gezielte Anstrengungen hinsichtlich einer

diskriminierungssensiblen Ausbildung und Schulung müssen

entsprechend die Folge sein.“

Behörden und Versicherungen:

Langsam, frustrierend und kompliziert

Kritisch äußert sich die

Mehrheit der befragten Menschen mit Behinderung außerdem in Bezug

auf Behörden, Kranken- oder Pflegeversicherungen: 61 Prozent sind

der Meinung, dass diese Institutionen sie nicht genügend bei der

Gesundheitsförderung unterstützen. Am Kontakt mit Behörden und

Versicherungen beklagen sie dabei vor allem die lange

Bearbeitungsdauer (36 Prozent) und bewerten ihn als frustrierend (30

Prozent) sowie kompliziert (28 Prozent).

Zufriedenheit mit

Versorgungsqualität und Gesundheitssystem insgesamt

Ein positives

Bild zeichnet die Umfrage dagegen bei der Bewertung des

Gesundheitssystems insgesamt: Immerhin fast zwei Drittel (64

Prozent) der Menschen mit Behinderung fühlen sich grundsätzlich gut

durch dieses unterstützt. Während weitere 74 Prozent angeben,

medizinische Hilfe auch zu bekommen, wenn sie diese benötigen,

erachten ebenso viele die Behandlung und Qualität als gut, sobald

sie Ärzt*innen, Therapeut*innen, das Krankenhaus oder die Apotheke

aufsuchen.

Digitale Affinität bei Menschen mit Behinderung

höher

In Online-Angeboten oder digitalen Diensten im

Gesundheitssystem sieht die große Mehrheit der Menschen mit

Behinderung zudem eine Bereicherung (79 Prozent) und will davon auch

in Zukunft Gebrauch machen (72 Prozent). Im Vergleich zum Rest der

Bevölkerung haben sie so bereits deutlich häufiger das E-Rezept

genutzt (69 zu 47 Prozent) oder Termine online vereinbart (67 zu 50

Prozent).

Über die Aktion Mensch e.V.

Die Aktion

Mensch ist die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich

in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat sie mehr als

fünf Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Ziel der

Aktion Mensch ist, die Lebensbedingungen von Menschen mit

Behinderung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern und das

selbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft zu fördern. Mit

den Einnahmen aus ihrer Lotterie unterstützt die Aktion Mensch jeden

Monat bis zu 1.000 Projekte.

Möglich machen dies rund vier

Millionen Lotterieteilnehmer*innen. Zu den Mitgliedern der Aktion

Mensch gehören: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes

Kreuz, Diakonie, Paritätischer Gesamtverband und die

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Seit Anfang 2014

ist Rudi Cerne ehrenamtlicher Botschafter der Aktion Mensch.

www.aktion-mensch.de

Abitur 2025: 78.000 Abiturientinnen und Abiturienten

bereiten sich vor

Für rund 70.000 Schülerinnen und

Schüler an etwa 1.000 öffentlichen und privaten Gymnasien,

Gesamtschulen, Weiterbildungskollegs und Waldorfschulen in

Nordrhein-Westfalen beginnen nach den Osterferien am 29. April die

schriftlichen Abiturprüfungen.

Eine Woche später – am 6. Mai

– folgen dann rund 7.800 Abiturientinnen und Abiturienten an 231

Berufskollegs. An den allgemeinbildenden Schulen werden zentrale

schriftliche Prüfungen in 40 Fächern abgelegt. An den Berufskollegs

sind es 47 Prüfungsfächer. Damit wird den verschiedenen beruflichen

Fachrichtungen Rechnung getragen.

Schulministerin

Dorothee Feller: „Das Abitur ist ein besonderes Ereignis am Ende der

Schullaufbahn, das mit viel Fleiß und Ausdauer vorbereitet wird. Die

Prüfungen sind nun die Gelegenheit, erworbene Kompetenzen unter

Beweis zu stellen. Ich drücke die Daumen für erfolgreiche Prüfungen

und wünsche allen Abiturientinnen und Abiturienten viel

Konzentration, Zuversicht und das nötige Quäntchen Glück.“

Nordrhein-Westfalen beteiligt sich wie in den vergangenen Jahren

am gemeinsamen Aufgabenpool der Länder. Dies betrifft die Fächer

Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch sowie erstmals die

Fächer Biologie, Chemie und Physik. Der gemeinsame Aufgabenpool

trägt dazu bei, die Vergleichbarkeit und Qualität der

Abiturprüfungen bundesweit zu sichern. Erstmals wird auch das

Hörverstehen in allen modernen Fremdsprachen Bestandteil der

zentralen Abiturprüfungen sein.

In der letzten Woche vor

den Osterferien bereiten sich die Schülerinnen und Schüler intensiv

auf ihre Prüfungen vor. Sie erhalten dabei gezielte Unterstützung

durch ihre Lehrkräfte. So werden beispielsweise typische

Prüfungsaufgaben geübt und relevante Themen wiederholt und vertieft.

Die Prüfungstermine für die allgemeinbildenden Schulen finden

Sie

hier.

Die Prüfungstermine für das Berufliche Gymnasium

finden Sie

hier.

Steffi Neu mit ihrem Kneipenquiz im „Paddy’s

Pub“ in Duisburg

Welches Tier symbolisiert die Menschen

in Meiderich? Und wo endet der Mammutmarsch Ruhrgebiet in diesem

Jahr? Einigen Rate-Teams in der Duisburger Gastwirtschaft „Paddy’s

Pub“ qualmten schon bei der ersten Runde von Steffis Kneipenquiz die

Köpfe. Bei der ersten von fünf Fragerunden waren die Einheimischen

noch klar im Vorteil, alle anderen hatten aber noch genügend

Chancen, mit Allgemeinbildung, Musikwissen und Kreativität zu

punkten.

Zum Team von Steffi Neu gehört beim Kneipenquiz auch WDR-Comedian

René Steinberg. (Foto: Veranstalter)

Seit sieben Jahren tourt

die bekannte Radiomoderatorin Steffi Neu mit ihrem Team durch

Kneipen und Gaststätten in Nordrhein-Westfalen und hat dabei den

„größten Kindergeburtstag für Erwachsene“, wie sie ihr Kneipenquiz

selbst bezeichnet, im Gepäck. 23 Termine stehen 2025 im Kalender,

die Tickets waren schon lange vor Tourstart ausverkauft.

Das

Konzept: In lockerer Atmosphäre, musikalisch unterstützt von der

Band Pocket Party, stellen Steffi Neu und ihr Co-Moderator, Comedian

René Steinberg, den Quizteams Fragen – die Antworten werden auf

Bierdeckel geschrieben und nach jeder Runde eingesammelt. Dabei hält

es die Moderatoren selten lange auf der Bühne, immer wieder laufen

sie durch den Saal und beziehen die Teams direkt mit ein.

Die

Vertreter der besten Teams müssen sich in der Finalrunde in

kreativen Spielen beweisen, bis am Ende die Quizkönigin oder der

Quizkönig gekürt wird. Zwischendurch verteilt Steffi Neu außerdem

immer wieder kleine Geschenke an Quizzer, die sich durch besonders

kreative Antworten hervorgetan haben. In Duisburg strahlte am Ende

der Meidericher Stefan Mandlburger über das ganze Gesicht, als ihm

Steffi Neu nicht nur eine rote Schärpe umhängte, sondern auch die

goldene Krone des Quiz-Königs aufsetzte.

Quizkoenig – Stefan Mandlburger wurde von Steffi Neu zum Quizkönig

in Paddy’s Pub gekrönt. (Foto: Veranstalter)

Nicht fehlen

darf bei einem Kneipenabend natürlich das Gespräch mit guten

Freunden. Daher lädt Steffi Neu an jedem Quiz-Abend eine prominente

Person aus der Region ein. In Paddy’s Pub sprach sie mit Kabarettist

Wolfgang Trepper über die Menschen im Ruhrgebiet,

Als Talkgast sprach

Steffi Neu mit Kabarettist Wolfgang Trepper – einem Stammgast in

Paddy’s Pub. (Foto: Veranstalter)

Auftritte mit Mary Roos und

seine Pläne für das Jahr. Viel Applaus gab es zudem für René

Steinberg, der Ausschnitte aus seinem aktuellen Solo-Programm

zeigte.

Weitere Informationen zu Steffis Kneipenquiz und zu den

weiteren Terminen gibt es auf der Seite www.steffiskneipenquiz.de –

dort gibt es auch einen Link zum Ticket-Shop.

VHS: Polizei erläutert Kriminalitätsentwicklung in

Duisburg

Duisburgs Kripo-Chef, Leitender

Kriminaldirektor Christian Voßkühler, präsentiert am Montag, 7.

April, um 20 Uhr die Kriminalitätsstatistik für das abgelaufene Jahr

2024 in der VHS im Stadtfenster, Steinsche Gasse 26. Die Polizei

stellt die Statistik in jedem Frühjahr vor.

Gemeinsam mit

der Volkshochschule Duisburg wird sie interessierten Bürgerinnen und

Bürgern ausführlich im Rahmen einer Vortragsveranstaltung erläutert.

Herr Voßkühler steht anschließend für Fragen zur Verfügung. Der

Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Storchentreff – Infoabend zur Geburt für werdende Eltern

Heute um 18 Uhr bietet die Helios

St. Johannes Klinik Duisburg wieder den Storchentreff an, einen

Informationsabend für werdende Eltern. Das bewährte Konzept

bleibt: An diesem Abend vermitteln Ärzt:innen aus Geburtshilfe und

Neonatologie (Neugeborenenmedizin) sowie eine Hebamme wissenswerte

Informationen rund um Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit von

Mutter und Kind nach der Geburt.

Das Team geht aber auch auf die Abläufe der Schwangerschaft und

der Entbindung im Klinikum ein. Außerdem stehen die Expert:innen für

individuelle Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung findet an der

Helios St. Johannes Klinik im Veranstaltungsraum neben der Cafeteria

statt (Dieselstraße 185 in 47166 Duisburg). Da die Teilnahmeplätze

begrenzt sind, ist eine kurze Anmeldung per Telefon unter (0203)

546-30701 oder per E-Mail:

frauenklinik.hamborn@helios-gesundheit.de erforderlich.

OMAS GEGEN RECHTS stellen sich vor

Bei einem

offenen Treff der OMAS GEGEN RECHTS stellt sich unsere

parteiunabhängige Initiative vor. Am Montag, 7. April, ab 19;00 Uhr

findet im Café Museum, Duisburg, Friedrich-Wilhelm-Str. 64a das

nächste Treffen statt. Jeder ist willkommen, der unsere Arbeit

kennenlernen möchte, auch Opas, Kinder oder Enkel.

Bei der Winterlaufserie ASV vom 29. März 2025

Investitionen in Hochwasserschutz sind gefragt

Auch in Zeiten von Trockenheit muss an den Hochwasseschutz gedacht

udn geplant werden.

Der Klimawandel sorgt dafür, dass Naturgefahren immer häufiger und

heftiger Menschen und Häuser bedrohen. Was tun? Die DEVK hat in

einer aktuellen, repräsentativen Umfrage mit Civey die Bevölkerung

zu Elementarschäden befragt. Ergebnis: Starkregen, Überschwemmung

und Hochwasser gelten wegen ihrer Häufigkeit als besonders

gefährlich.

Deshalb sagt die große Mehrheit, dass Investitionen in

Hochwasserschutz am besten helfen würden, Schäden zu verhindern. Und

44 Prozent der Befragten mit Eigenheim empfehlen eine

Elementarschadenversicherung für alle.

Viele Deutsche

befürchten, dass Hochwasser bei ihnen zu Hause ähnliche Zerstörungen

anrichten könnte wie hier in Bad Münstereifel 2021.

Foto: DEVK/Peter Joester

Bei den aktuellen

Koalitionsverhandlungen in Berlin sollten die Themen

Klimafolgenanpassung und Elementarschadenversicherung auf den Tisch

kommen. Das fordern inzwischen viele Verbände – etwa das Zentrum für

Europäischen Verbraucherschutz (ZEV), der Gesamtverband der

Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und sogar der

Naturschutzbund Deutschland (NABU). GDV und NABU haben dazu eine

gemeinsame Erklärung veröffentlicht.

Dass die Forderungen

gehört werden, zeigt ein Arbeitspapier, das bereits der Presse

vorliegt. So planen CDU/CSU und SPD offenbar eine verpflichtende

Elementarschadenversicherung im Neugeschäft und eine

Stichtagsregelung für den Bestand. Außerdem soll es eine staatliche

Rückversicherung für besonders hohe Schäden geben.

56 Prozent

befürchten Schäden durch Überschwemmung

Laut GDV haben Unwetter

und Hochwasser 2024 in Deutschland Schäden von über 5,5 Milliarden

Euro verursacht. Auch in der Bevölkerung wächst die Erkenntnis, dass

Naturgefahren den persönlichen Wohlstand bedrohen. Das zeigt eine

repräsentative Umfrage mit mehr als 5.000 Befragten, die die DEVK in

Auftrag gegeben hat. Darin untersucht das

Meinungsforschungsunternehmen Civey, wie die Menschen in Deutschland

Elementarschäden einschätzen und welche Konsequenzen sie daraus

ziehen.

Gefragt nach den Naturgefahren, die zu Hause Schäden

verursachen können, antworten rund 56 Prozent: Starkregen,

Überschwemmung und Hochwasser. Bei den Eigenheimbesitzerinnen und

-besitzern sind es sogar 59 Prozent. Etwa 28 Prozent erwarten

dagegen keine Elementarschäden. Und knapp ein Viertel befürchtet

Erdbeben, Erdsenkung und Erdrutsch. Weit abgeschlagen landen

Gefahren wie Schneedruck, Vulkanausbruch und Lawinen.

21

Prozent der Eigenheime von Elementarschäden betroffen

Dabei

gehören 60 Prozent der Befragten zu den Glücklichen, die bisher

keine Erfahrungen mit Elementarschäden gemacht haben. Dagegen waren

rund 7 Prozent der Gesamtbevölkerung in den letzten 5 Jahren selbst

betroffen, weitere 10 Prozent vor vielen Jahren. Bei den Menschen

mit Wohneigentum sagen sogar 21 Prozent, dass sie in ihrem Leben

bereits Erfahrungen mit Hochwasser & Co. machen mussten. Etliche

kennen persönlich Betroffene oder haben bei Aufräumarbeiten

mitgeholfen.

44 Prozent der Menschen mit Wohneigentum wollen

eine Pflichtversicherung

Doch was könnte am ehesten helfen, die

schlimmen Folgen solcher Ereignisse einzudämmen? Hier sagen 57

Prozent und damit die große Mehrheit, dass Investitionen in

Hochwasserschutz am wichtigsten wären.

Bei den

Eigenheimbesitzerinnen und -besitzern sind sogar 61 Prozent davon

überzeugt. Diese Gruppe hält auch eine weitere Maßnahme für wirksam:

Auf Platz 2 der Wunschliste landet der Elementarschadenschutz für

alle, also eine Pflichtversicherung. 44 Prozent der Menschen mit

Wohneigentum halten diese Idee für vielversprechend.

„Wir

begrüßen, dass die kommende Regierung den Schutz der Bevölkerung vor

den Folgen von Elementarrisiken auf die Agenda genommen hat“, sagt

Dr. Michael Zons, der neue Schaden-Vorstand der DEVK: „Im Falle

einer Pflichtversicherung halten wir eine risikoadäquate Bepreisung

für wichtig.“

41 Prozent fordern Investitionen in den

Katastrophenschutz

Versicherungen reichen jedoch nicht, um die

Gesellschaft vor zunehmenden Naturkatastrophen zu schützen. Der

Umfrage zufolge sind der Bevölkerung auch Investitionen in

Katastrophenschutz (41 Prozent) und Änderungen beim Baurecht (37

Prozent) wichtig.

In diesem Zusammenhang weist der NABU kritisch auf

die Genehmigungspraxis hin, die es überhaupt erst ermöglicht, in

Überschwemmungsgebieten zu bauen. Erste Schritte für Veränderungen

gibt es schon. So ist am 1. Juli 2024 das Klimaanpassungsgesetz in

Kraft getreten. Es schreibt vor, dass Bund, Länder und Kommunen

Strategien erarbeiten, wie sie mit den Folgen des Klimawandels

umgehen.

In Sachen Hochwasserschutz könnten Länder und

Kommunen zum Beispiel mehr Flächen ausweisen, die Raum für

Überflutungen bieten, oder große Rückhaltebecken bauen. Der GDV

schlägt vor, Prävention und Klimafolgenanpassung in die

Landesbauordnungen aufzunehmen. Ziel sind klare Bauverbote in

hochwassergefährdeten Gebieten und verpflichtende

Klima-Gefährdungsbeurteilungen bei Baugenehmigungen. Laut dem

Arbeitspapier aus den Koalitionsverhandlungen sollen Länder und

Gemeinden künftig stärker haften, wenn sie neue Baugebiete dort

erschließen, wo die Gefahr von Naturkatastrophen hoch ist.

23

Prozent erwarten, in den nächsten zehn Jahren betroffen zu sein

Zwar vermuten der Umfrage zufolge 62 Prozent, dass sie in den

nächsten zehn Jahren nicht von Elementarschäden betroffen sein

werden. Aber 23 Prozent der Gesamtbevölkerung befürchten das konkret

und weitere 15 Prozent sind unsicher. Das sind deutlich mehr als

diejenigen, die tatsächlich schon einmal persönlich betroffen waren.

Wer Wohngebäude und Hausrat gegen die Folgen von Naturgefahren

absichern möchte, braucht Versicherungsschutz gegen

Elementarschäden. „Bei der DEVK müssen Kundinnen und Kunden schon

seit 2011 die Elementardeckung bewusst abwählen, wenn sie darauf

verzichten möchten“, erklärt Dr. Michael Zons. „Damit schützen wir

unsere Versicherten vor bösem Erwachen, falls doch was passiert.“

Das Meinungsforschungsunternehmen Civey hat vom 05. bis

07.02.2025 im Auftrag der DEVK 5.015 Menschen online befragt. Die

Ergebnisse sind repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sowie

Menschen mit Wohneigentum. Der statistische Fehler der

Gesamtergebnisse liegt bei 2,5 %.

Branchenanalyse: Europäischer

Benchmark-Vergleich zeigt fünf Erfolgsfaktoren für die nachhaltige

Leistungsfähigkeit der Bahn

Was muss getan werden, um

die Leistungen der Deutschen Bahn zu verbessern? Die

Hans-Böckler-Stiftung hat die auf die Bahn- und Logistikbranche

spezialisierte Beratungsgesellschaft SCI Verkehr beauftragt, diese

Frage im Vergleich mit erfolgreichen Bahnen in Europa zu prüfen.

Auf der Grundlage umfassender Datenanalysen zeigt die Studie mit

einer „Benchmark Schiene in Europa“ fünf Handlungsfelder für eine

Wende in der Bahnpolitik: Erstens eine gesicherte überjährige

Finanzierung, zweitens eine an Zielen orientierte Finanzierung,

drittens die staatliche Verantwortung für die gemeinwohlorientierten

Unternehmensteile, viertens eine konsequente Digitalisierung und

fünftens eine integrierte Verkehrspolitik.*

Negative

Schlagzeilen haben die Bahnpolitik in den öffentlichen Fokus gerückt

und damit Fragen nach der Neuausrichtung der Deutschen Bahn. „Für

die anstehenden strategischen Entscheidungen liefert die neue Studie

nun wichtige Zahlen und Fakten“, sagt Christina Schildmann, Leiterin

der Abteilung Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung.

Verglichen werden die Leistungen der Schiene in Deutschland mit

denen der Bahnsysteme in der Schweiz, Österreich, Frankreich,

Spanien und Polen. Die umfangreichen Leistungsvergleiche verweisen

auf fünf Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Leistungsfähigkeit der

Deutschen Bahn:

- Eine gesicherte überjährige Finanzierung

wie in der Schweiz und in Österreich ermöglicht wirtschaftliches

Handeln und effiziente Mittelverwendung durch planbare

Kapazitätsallokation.

- Eine ausreichende Mittelausstattung zur

Erreichung politischer Ziele sichert ein qualitativ hochwertiges,

resilientes Netz und stabilen Bahnbetrieb, basierend auf

verbindlichen Zielvereinbarungen zwischen Politik und Bahn.

-

Eine klare Differenzierung zwischen gemeinwohlorientierten und

wettbewerbsorientierten Unternehmensbereichen ist für die

Daseinsvorsorge essenziell – ein Ansatz, den Deutschland mit der DB

InfraGO begonnen hat, aber noch ausbauen muss.

- Eine

systematische Digitalisierungsstrategie für das Schienennetz: ETCS,

digitale Stellwerke und Automatische Kupplung im Güterverkehr

erfordern entschiedene, planbare Schritte.

- Eine

verkehrsträgerübergreifende Politik der CO2-Vermeidung fördert den

Schienenanteil neben ausreichender Finanzierung insbesondere durch

Maßnahmen wie CO2-Bepreisung und Deutschlandticket. In der Schweiz

und Österreich gibt es zudem etwa Nachtfahrverbote für Lkw.

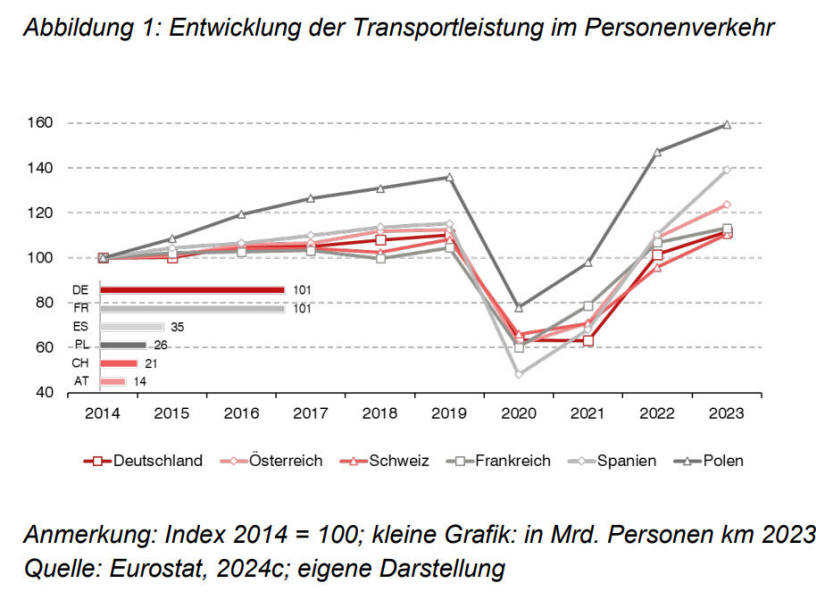

Die Nutzungsintensität im Personenverkehr, gemessen in

Personenkilometern pro Einwohner, zeigt deutliche Unterschiede

zwischen den Ländern. Mit 2.350 Personenkilometern pro Einwohner

nutzt die Bevölkerung in der Schweiz die Bahn doppelt so intensiv

wie in Deutschland (1.200 Personenkilometer). Dies ist vor allem auf

ein sehr gut ausgebautes Schienennetz, pünktliche Züge und ein

anderes Mobilitätsverhalten in der Gesellschaft zurückzuführen.

Letzteres zeigt sich bereits im höchsten Modal Share des

Personenverkehrs im Vergleich zu den Fokusländern. Spanien und Polen

weisen trotz positiver Entwicklungen im Personenverkehr derzeit noch

vergleichsweise niedrige Werte auf.

Im Fokus der

deskriptiven Analyse mit Benchmark-Ansatz stehen zentrale Kennzahlen

wie Marktgröße, Regulierung, Investitionen und betriebliche

Leistung. Detailliert erfasst für jeweils alle untersuchten Länder

werden Branchenstruktur, Markttrends, Beschäftigungsentwicklung und

Innovationen.

Download (pdf) ›

E-Scooter in Europa: Flitzen oder Fluchen?

Paris verbietet sie, Berlin liebt sie, Amsterdam ignoriert sie:

E-Scooter sind ein europaweites Thema. Während Deutschland über eine

neue Verordnung diskutiert, um das E-Roller-Chaos stärker als bisher

zu bändigen, verfolgen andere EU-Staaten ganz unterschiedliche

Lösungsansätze. Doch was sollten Reisende wissen, um Strafen und

Risiken zu vermeiden? Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ)

Deutschland wirft einen Blick über den Lenker: Wie streng sind die

Regeln in beliebten Reiseländern?

Im europäischen Ausland ganz spontan auf einen E-Scooter steigen?

Lieber einen Gang zurückschalten, denn sonst könnte es Ärger geben.

(Bild: KI-generiert)

Die E-Scooter-Regeln für ganz Europa

Ob für den

schnellen Café-Besuch oder die letzte Etappe zum Hotel – E-Scooter

sind auch im Urlaub ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Doch wer

glaubt, überall gelten dieselben Regeln, muss schnell auf die Bremse

treten. In der EU reicht die Palette von strikten Verboten bis zu

Basisregeln, die auf Eigenverantwortung setzen.

Darüber

hinaus wichtig: Es gelten unterschiedliche technische Vorgaben und

Versicherungspflichten bezüglich des Fahrzeuges. Leih-Modelle

erfüllen in der Regel die nationalen Vorschriften. Wer jedoch seinen

privat zugelassenen Scooter einfach mit ins Ausland nimmt, riskiert

böse Überraschungen und sollte sich vorher gut informieren. Sonst

endet die Fahrt schneller als geplant – und zwar nicht, weil der

Akku leer ist, sondern weil die Zulassung fehlt. Und selbst wenn

solche unerlaubten Spritztouren unbemerkt bleiben: Ein Unfall kann

schwere finanzielle Folgen nach sich ziehen.

Frankreich:

Adieu, Leih-Scooter?

Frankreich geht härter vor. Aus Paris wurden

Leih-Scooter bereits 2023 komplett verbannt – zu viele Unfälle und

Beschwerden über achtlos abgestellte Roller. Private E-Scooter sind

jedoch weiterhin erlaubt. Abseits der Hauptstadt rollen die

Leih-Flitzer aber noch, doch Städte wie Lyon und Marseille setzen

auf strenge Vorschriften und Geschwindigkeitsbegrenzungen. Wer sich

nicht daran hält, riskiert hohe Bußgelder.

Niederlande:

Fahrradland, aber nicht für jeden mit zwei Rädern

Die Niederlande

sind ein Paradies für Radfahrer – doch bei E-Scootern hört die Liebe

auf zwei Rädern auf. Die meisten Modelle sind dort für den

Straßenverkehr nicht zugelassen. Wer also glaubt, in Amsterdam

ebenso unbeschwert mit dem E-Scooter durch die Gassen zu cruisen wie

die Einheimischen auf ihren Hollandrädern, könnte eine teure

Überraschung erleben.

Italien: Dolce Vita mit Helm

Italien

setzt auf Regeln statt Verbote. Seit Ende 2024 gilt eine landesweite

Helmpflicht für alle E-Scooter-Fahrer – und eine

Versicherungspflicht. Wer also in Rom oder Mailand stilvoll durch

die Straßen gleiten möchte, sollte nicht nur an die Sonnenbrille,

sondern auch an Helm und Versicherung denken.

Skandinavien:

Einheitlich uneinheitlich

Skandinavien? Einheitliche Regeln?

Fehlanzeige! Die E-Scooter-Regeln im Norden Europas variieren stark,

sind aber insgesamt nicht besonders streng. In Norwegen sind

E-Scooter weitgehend erlaubt, jedoch werden alkoholbedingte Verstöße

streng bestraft. Schweden verbietet das Fahren auf den meisten

Gehwegen, und Dänemark hat eine besonders kreative Regelung: Private

E-Scooter dürfen ohne Helm gefahren werden, bei Leih-Scootern ist

jedoch Kopfschutz Pflicht.

Irland: Entspanntes Rollen auf der

grünen Insel

Einen liberaleren Ansatz gibt es in Irland: Seit Mai

2024 sind E-Scooter hier erlaubt und die Regeln überraschend

entspannt. Mit Leih-Rollern darf man ab 16 Jahren losflitzen, die

Höchstgeschwindigkeit liegt bei 20 km/h und eine Helmpflicht gibt es

nicht. Auch eine Versicherung ist nicht notwendig. E-Scooter dürfen

auf Straßen und Radwegen fahren, jedoch nicht auf Gehwegen oder in

Fußgängerzonen.

Vorher schlau machen, sonst heißt es laufen

statt rollen

Europa bleibt beim Thema E-Scooter von großen

Unterschieden geprägt: Die genannten Länder sind nur Beispiele, denn

in den 27 EU-Mitgliedstaaten gibt es genauso viele unterschiedliche

Regelungen. Besonders knifflig: Oft bestehen Unterschiede zwischen

Leih-Scootern und privaten Modellen. Zwar fordert der Europäische

Verkehrssicherheitsrat (ETSC) europaweit gültige

Sicherheitsstandards für E-Scooter, doch ob und wann diese

tatsächlich kommen, bleibt abzuwarten.

Für Nutzer in Europa

bedeutet das: Wer auf Reisen also unerwartete Strafen vermeiden

möchte, sollte sich vorher informieren. Denn „Unwissenheit schützt

vor Knöllchen nicht“ – das gilt auch auf dem E-Scooter. Ansonsten

bleibt am Ende doch nur der gute alte Fußmarsch.

Die E-Scooter-Regeln für ganz Europa

Europäisches

Verbraucherzentrum Deutschland

c / o Zentrums für Europäischen

Verbraucherschutz e. V.

Bahnhofsplatz 3, 77694 Kehl

Mitmachen beim Nähtag in Obermeiderich - Aktion

Herzkissen für Brustkrebs-Patientinnen

In der

Evangelischen Kirchengemeinde Duisburg Obermeiderich sollen am 13.

April 2025 von 12 bis 16 Uhr die Nähmaschinen rattern und die

Scheren beim Stoffe schneiden klappern, denn alles, was dann im

Gemeindezentrum Emilstr. 27 getan wird, geschieht im Rahmen der

„Herzkissen Aktion“ für den guten Zweck. Herzkissen sind weiche

Polsterungen in Form eines Herzens, die an Brustkrebs erkrankte

Frauen nach der Operation im Heilungsprozess unterstützen.

Die Herzkissen werden unter dem Arm positioniert und ermöglichen

eine angenehme Haltung. Die Idee zur Aktion hat Gemeindemitglied

Tabea Henseler, die selbst an Brustkrebs erkrankt ist und weiß, wie

hilfreich Herzkissen sind. Sie lädt mit der Gemeinde Interessierte

ein, an diesem Tag gemeinsam Herzkissen für Brustkrebs-Patientinnen

der Evangelischen Kliniken Essen-Mitte zu nähen.

Wer

Näherfahrung hat, beim Zuschnitt oder auch nur beim Kaffeekochen für

die anderen unterstützend will, ist herzlich willkommen. Vorhandene

Nähmaschinen, Stoffscheren, Schneidematten und auf jeden Fall gute

Laune können gerne mitgebracht werden. „Gemeinsam können wir etwas

Wundervolles schaffen und betroffene Frauen unterstützen“ sagt Tabea

Henseler im Vorfeld der Aktion.

„Diese Kissen sind nicht nur

ein Zeichen der Unterstützung, sondern bieten auch Trost und Halt in

einer schwierigen Zeit.“ Wer am 13.4 dabei sein möchte, meldet sich

bis zum 10.4.2025 unter Mobil: 0163 313 30 93 oder E-Mail:

shop@hensilineswelt.de. Im Anhang senden wir ein Bild zur

honorarfreien Verfügung. Es zeigt ein Herzkissen, von denen beim

Aktionstag noch viel mehr erstellt werden sollen.

(Foto: obermeiderich.de).

(Foto: obermeiderich.de).

Gemeinde lädt zum Frühlingslieder-Singen in das BBZ

Marxloh ein

Die Evangelische Bonhoeffer Gemeinde

Marxloh Obermarxloh lädt zum beliebten Frühlingslieder-Singen ein:

Die bekannten Songs, in denen sich alles um die blühende Jahreszeit

dreht, werden am 10. April um ab 14.30 Uhr im BBZ – Begegnungs- und

Beratungszentrum Marxloh Karl-Marx-Straße 20, angestimmt.

Kirchenmusiker Karl Hülskämper wird Singfans aller Generationen

durch den Nachmittag führen. Am Schluss steht das Klönen bei Kaffee

und Kuchen. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.bonhoeffer-gemeinde.org.

Achtsames Pilgern

auf dem niederrheinischen Jakobsweg

Entschleunigung, den

Gedanken Raum geben, die frische Luft genießen und neue Wege

entdecken. Das ist es, was eine Gruppe um Ines Auffermann aus der

Evangelischen Gemeinde Duisburg Hochfeld-Neudorf beim Pilgern

regelmäßig entdeckt. Nun laden sie Interessierte ein, am Samstag,

den 12. April 2025, einen weiteren Abschnitt des niederrheinischen

Jakobsweges mitzugehen und ähnliche Erfahrungen zu machen.

Der Weg beginnt diesmal in Moers und führt durch eine Landschaft,

die vom Abbau der Bodenschätze, ihrer Folgeindustrie und dem

Entstehen von Wohngebieten geprägt ist. „Die Rekultivierung von

Kiesgruben und stillgelegten Industrieflächen, die von der Natur

zurückerobert werden, lassen uns ganz eigene menschengestaltete

Landschaft erleben“ verspricht Ines Auffermann.

Für die 22

km ist eine Gehzeit von knapp sechs Stunden eingeplant. Details zu

Anfahrt und Startpunkt gibt es bei Ines Auffermann, über die auch

Anmeldungen möglich sind (ines.auffermann@ekir.de). Infos zur

Gemeinde gibt es im Netz unter www.hochfeld-neudorf.de.

Pfarrer Muthmann am Service-Telefon der

evangelischen Kirche in Duisburg

„Zu welcher Gemeinde

gehöre ich?“ oder „Wie kann ich in die Kirche eintreten?“ oder „Holt

die Diakonie auch Möbel ab?“: Antworten auf Fragen dieser Art

erhalten Anrufende beim kostenfreien Servicetelefon der

evangelischen Kirche in Duisburg.

Es ist unter der Rufnummer

0800 / 12131213 auch immer montags von 18 bis 20 Uhr besetzt, und

dann geben Pfarrerinnen und Pfarrer Antworten auf Fragen rund um die

kirchliche Arbeit und haben als Seelsorgende ein offenes Ohr für

Sorgen und Nöte. Das Service-Telefon ist am Montag, 7. April 2025

von Jürgen Muthmann, Pfarrer in der Evangelischen Rheingemeinde

Duisburg, besetzt.

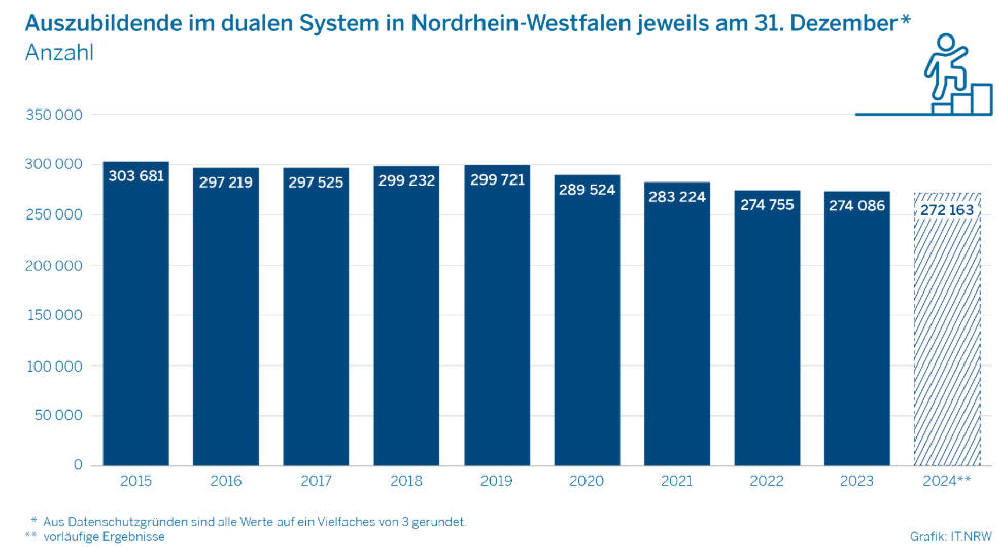

NRW: Zahl der Azubis im dualen System

weiter rückläufig

Im Jahr 2024 machten 272 163 Personen

in Nordrhein-Westfalen eine Ausbildung im dualen System. Die Zahl

der Azubis ging damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent

zurück. Im Zehnjahresvergleich sank die Zahl der Auszubildenden im

dualen System um 10,4 Prozent: Im Jahr 2015 hatte es noch 303 681

Azubis in NRW gegeben.

Rückgang auch bei den neu

abgeschlossenen Ausbildungsverträgen

Auch die Zahl der neu

abgeschlossenen Ausbildungsverträge in NRW ging im Jahr 2024 zurück.

Von den 272 163 Auszubildenden im dualen System haben 104 925 einen

Ausbildungsvertrag neu abgeschlossen. Seit Beginn der Erhebung der

Berufsbildungsstatistik in den 1970er Jahren war dies der

zweitniedrigste Wert der Neuabschlüsse in NRW nach 2020, dem Jahr

des Beginns der Corona-Pandemie.

Im Jahr 2020 hatten 103 188

Azubis eine duale Ausbildung begonnen. Zahl der Neuabschlüsse von

weiblichen Azubis nimmt leicht zu Von den 104 925 neuen

Ausbildungsverträgen im Jahr 2024 wurden 67 779 von Männern

abgeschlossen und 37 146 von Frauen. Damit lag der Anteil der Männer

an den neuen Azubis bei 64,6 Prozent.

Die Zahl der männlichen Auszubildenden mit neu abgeschlossenem

Ausbildungsvertrag ist im Vergleich zu 2023 um 2,0 Prozent gesunken;

damals wurden 69 138 neue Ausbildungsverträge von Männern

abgeschlossen. Dagegen stieg die Zahl der weiblichen

Ausbildungsanfängerinnen von 36 957 im Jahr 2023 auf 37 146

Neuabschlüsse in 2024, was einem Plus von 0,5 Prozent entspricht.

Mehr Neuabschlüsse in den Bereichen Freie Berufe,

Öffentlicher Dienst und Handwerk Bei den freien Berufen, zu denen

z. B. medizinische Fachangestellte sowie Rechtsanwalts- und

Notarfachangestellte zählen, stieg die Zahl der neuen Azubis 2024 im

Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Prozent auf 11 073. Auch in den

Ausbildungsbereichen Öffentlicher Dienst und Handwerk war ein

Anstieg der Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge um 1,9

beziehungsweise 0,9 Prozent zu verzeichnen.

Dagegen wurden in den Ausbildungsbereichen

Industrie, Handel u. a. und Landwirtschaft jeweils 3,1 Prozent

weniger neue Ausbildungsverträge abgeschlossen als 2023. Im Bereich

Sonstige, zu dem Hauswirtschaftsberufe gehören, gab es ebenfalls

einen Rückgang der Neuabschlüsse von 4,8 Prozent im Vergleich zum

Vorjahr.

Die Zahlen der Berufsbildungsstatistik zum

31.12.2024 sind vorläufig und können von den – voraussichtlich Mitte

Juni vorliegenden – endgültigen (regional verfügbaren) Ergebnissen

abweichen, da sie teilweise aus Vorjahresdaten geschätzt und noch

nicht vollständig plausibilisiert wurden. Alle Daten wurden aus

Gründen der Geheimhaltung auf ein Vielfaches von drei gerundet.

(IT.NRW)

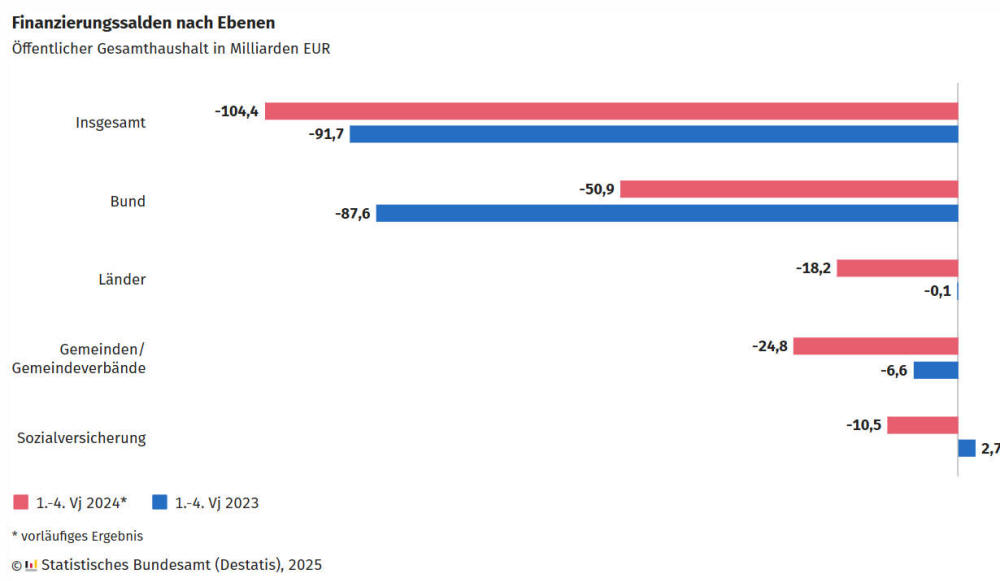

Öffentliches Finanzierungsdefizit im

Jahr 2024 bei 104,4 Milliarden Euro

• Defizit des

Bundes verringert sich weiter, Länder und Kommunen dagegen mit

erheblich größeren Finanzierungslücken als im Vorjahr

•

Öffentliche Ausgaben steigen erstmals auf über zwei Billionen Euro

Der Öffentliche Gesamthaushalt hat im Jahr 2024 rund 7,1 %

mehr ausgegeben und 6,8 % mehr eingenommen als im Jahr 2023:

Einnahmen von 1 977,6 Milliarden Euro standen Ausgaben von 2 082,1

Milliarden Euro gegenüber. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, schlossen damit die Kern- und Extrahaushalte von Bund,

Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung das Jahr 2024 mit einem –

in Abgrenzung der Finanzstatistiken errechneten –

Finanzierungsdefizit von 104,4 Milliarden Euro ab.

Damit

fiel das Defizit um 12,7 Milliarden Euro höher aus als im Vorjahr.

Seit 2021 hatte der Bund mit Abstand den größten Anteil am

Gesamtdefizit. 2024 bestanden aber auch bei den Ländern, den

Gemeinden und der Sozialversicherung erhebliche Defizite, die

zusammengenommen das Defizit des Bundes noch übertrafen.

Während im Jahr 2024 die Einnahmen beim

Bund (+8,1 % auf 569,0 Milliarden Euro) im Vorjahresvergleich

stärker wuchsen als die Ausgaben (+1,0 % auf 620,0 Milliarden Euro),

war die Entwicklung bei den Ländern und Kommunen umgekehrt. So

stiegen die Einnahmen der Länder um 2,8 % auf 544,1 Milliarden Euro,

die Ausgaben jedoch um 6,2 % auf 562,4 Milliarden Euro. Noch

deutlicher ging die Entwicklung bei den Gemeinden und

Gemeindeverbänden auseinander.

Hier erhöhten sich die

Einnahmen um 7,6 % auf 376,1 Milliarden Euro, während die Ausgaben

um 12,6 % auf 400,9 Milliarden Euro zunahmen. Vergleichsweise

ausgeglichen waren dagegen die Wachstumsraten bei der

Sozialversicherung (Einnahmen: +5,3 % auf 864,1 Milliarden Euro;

Ausgaben: +6,9 % auf 874,6 Milliarden Euro).

Zwar wuchsen

alle maßgeblichen Einnahmearten stabil, so etwa die Einnahmen aus

Steuern, steuerähnlichen Abgaben und Beitragseinnahmen der

Sozialversicherung, die um 4,6 % auf 1 656,7 Milliarden Euro stiegen

und die Haupteinnahmequelle des Öffentlichen Gesamthaushalts bilden.

Die gestiegenen Gesamteinnahmen konnten die erstmals auf zwei

Billionen Euro gewachsenen Ausgaben aber bei Weitem nicht decken.

Höhere Sozialausgaben, entfallene Energiehilfen, mehr

militärische Beschaffungen

Die vor allem bei den Gemeinden

und Gemeindeverbänden festzustellenden höheren Sozialausgaben sind

auch beim Bund zu beobachten, der viele dieser Leistungen in Form

von Zuweisungen an die Länder mitfinanziert. Diese Zuweisungen

stiegen 2024 gegenüber 2023 um 3,3 Milliarden Euro (darunter rund

1,0 Milliarden Euro für Kosten für Unterkunft und Heizung sowie

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) und die Ausgaben

an natürliche Personen um 3,9 Milliarden Euro, wovon allein das

Bürgergeld 3,3 Milliarden Euro ausmachte.

Insgesamt jedoch

gingen die Zuweisungen des Bundes an Unternehmen und Privathaushalte

im Jahr 2024 um 7,9 % zurück, nachdem die während der Energiekrise

gewährten Hilfen ("Energiepreisbremsen“) Ende März 2024 ausgelaufen

sind.

Beim Bund ist außerdem ein starker Anstieg der

laufenden Sachausgaben aus militärischen Beschaffungen zu

verzeichnen: Diese gingen für den Kernhaushalt zwar zurück auf 14,7

Milliarden Euro (2023: 17,0 Milliarden Euro), stiegen jedoch beim

Sondervermögen Bundeswehr (2024: 16,9 Milliarden Euro, 2023: 5,6

Milliarden Euro).

Alle Ebenen defizitär, Gemeinden tief im

Minus

Das Finanzierungsdefizit der Gemeinden und

Gemeindeverbände wuchs im Jahr 2024 erheblich auf 24,8 Milliarden

Euro, nach einem Defizit von 6,6 Milliarden Euro im Jahr 2023 (siehe

Pressemitteilung Nr. 126 vom 1. April 2025). Beim Bund ist dagegen

mit einem Defizit von 50,9 Milliarden Euro im Jahr 2024 ein

rückläufiger Trend erkennbar. Nach den Corona-Jahren mit einem

Rekorddefizit von 145,1 Milliarden Euro im Jahr 2022 war das Defizit

des Bundes bereits 2023 auf 87,6 Milliarden Euro gesunken.

Hinter dem Finanzierungsdefizit der Länder von insgesamt 18,2

Milliarden Euro im Jahr 2024 verbergen sich unterschiedliche

finanzielle Lagen der einzelnen Länder. Mit einem Überschuss

schlossen jedoch nur Niedersachsen, Sachsen und Rheinland-Pfalz ab.

Ebenso wurde das Defizit der Sozialversicherung von 10,5

Milliarden Euro nicht von allen Versicherungszweigen verursacht:

Während Unfallversicherung und Arbeitslosenversicherung das Jahr

2024 positiv abschlossen, waren die Pflegeversicherung (1,5

Milliarden Euro), die Rentenversicherung (1,4 Milliarden Euro) und

insbesondere die Krankenversicherung (9,2 Milliarden Euro)

defizitär.