|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 37. Kalenderwoche:

10. September

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Donnerstag, 11. September 2025

Bundesweiter Warntag – Erste Ergebnisse

Die

Stadt Duisburg hat heute erneut das Konzept zur Warnung und

Information der Bevölkerung im Gefahrenfall überprüft. Dies erfolgte

mit einem stadtweiten Probealarm des Sirenensystems innerhalb des

bundesweiten Warntags.

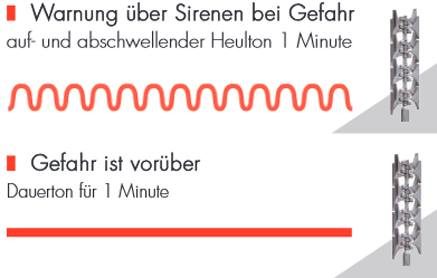

Die geplante Auslösung der

Sirenensignale „Entwarnung“ (eine Minute Dauerton), nach einer Pause

die „Warnung“ (eine Minute auf- und abschwellender Heulton) und nach

einer weiteren Pause erneut die „Entwarnung“ (eine Minute Dauerton)

funktionierte grundsätzlich wie erwartet.

Die Auslösung der

Sirenen wurde durch das Monitoring-System der Feuerwehr Duisburg

überwacht. Demnach haben 72 von 80 aktiven Sirenen reibungslos

funktioniert und jeweils entsprechende Warntöne abgegeben. Bei sechs

Sirenen (Standorte Bonnmannshof in Hamborn, Wintgensstraße in

Duissern, Ottostraße in Hochheide, Dahlingstraße und

Otto-SchulenbergStraße in Rheinhausen sowie Werthauser Straße in

Hochfeld) haben nach ersten Erkenntnissen nur zwei von drei Signalen

ausgelöst.

An zwei Standorten (Am See in Wedau sowie

Mendelstraße in Rheinhausen) erfolgte keine Rückmeldung. Eine

Aussage zur Funktionalität kann daher derzeit nicht getroffen

werden. Seitens der Stadt wurde umgehend damit begonnen, die

Ursachen zu ermitteln und zu beheben.

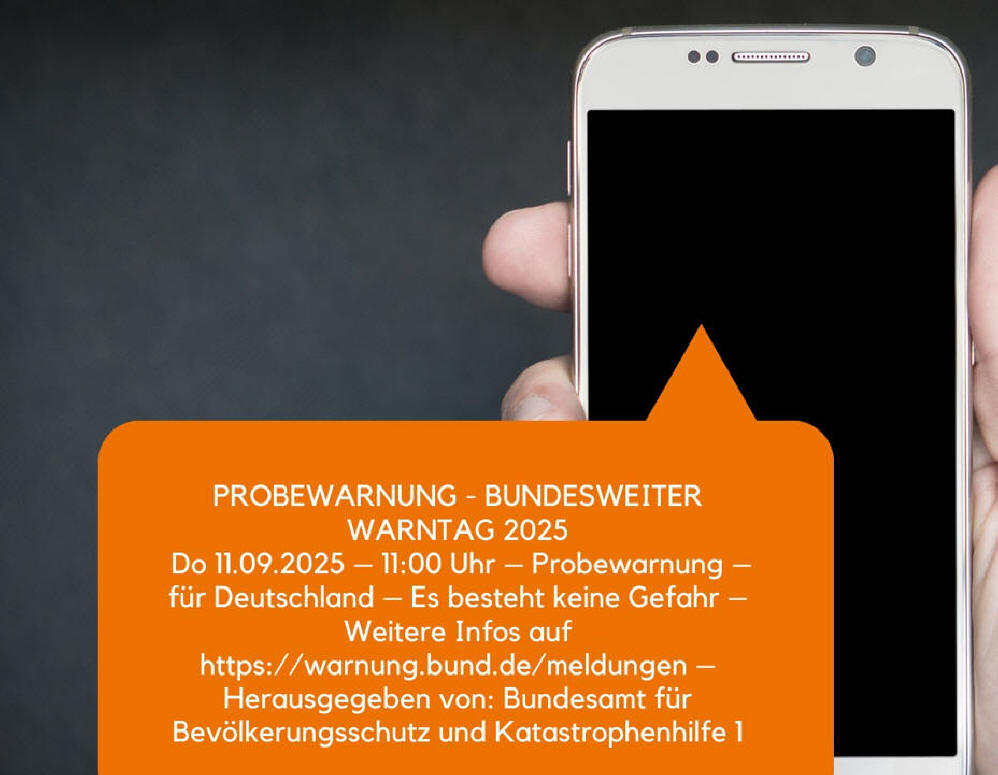

Die Warn-App Nina

wurde für die bundesweite Alarmierung durch das Bundesamt für

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) pünktlich zum Start

des Sirenenalarms ausgelöst. Auch die Funktion des Cell Broadcasts

wurde getestet, welches als weiteres Warnmittel durch das BBK

eingeführt wurde.

Bundesweiter Warntag 2025: Erste

Bilanz positiv

Am heutigen fünften Bundesweiten Warntag

wurden in ganz Deutschland wieder die Warnsysteme für Krisen- und

Katastrophenfälle erprobt. Um 11 Uhr wurde eine Probewarnung

ausgelöst, um 11:45 Uhr folgte die Entwarnung über die meisten

Warnkanäle.

Fotos Quelle: BBK

Bürgerinnen und Bürger konnten die

Warnmeldung aus dem Bundeswarnsystem über zahlreiche Kanäle

empfangen – darunter Fernsehen, Radio, Smartphones, Cell Broadcast,

Warn-Apps sowie digitale Stadtinformationstafeln.

Zusätzlich

kamen vielerorts Sirenen und weitere lokale Warnkanäle wie

Lautsprecherwagen zum Einsatz.

BBK-Präsident Ralph Tiesler:

„Nach ersten Erkenntnissen war der heutige fünfte Bundesweite

Warntag erfolgreich. Wir haben gezeigt, dass unser Bundeswarnsystem

und die angeschlossenen Kanäle funktionieren und haben Millionen von

Menschen erreicht. Die Arbeit und Investitionen der vergangenen

Jahre haben sich gelohnt.

Wir werten nun die Rückmeldungen aller Beteiligten und auch aus der

Bevölkerung aus, um gezielt Optimierungen vorzunehmen. Denn wir

werden die Warnsysteme weiterentwickeln – etwa mit der zentralen

Auslösung der Sirenen, einer Entwarnungsfunktion für Cell Broadcast

und der Integration weiterer neuer Technologien, um den bestehenden

Warnmix zu ergänzen.“

BBK-Vizepräsident Dr. René Funk:

„Die Warnkette hat heute wie vorgesehen gearbeitet. Entscheidend ist

nun für uns, die technischen Messwerte mit den Erfahrungen aus

Ländern und Kommunen sowie den Rückmeldungen der Bürgerinnen und

Bürger abzugleichen. Ich danke den Ländern, Kommunen und

Warnmultiplikatoren sowie allen unseren weiteren Partnern – von den

Mobilfunknetzbetreibern bis hin zu Partnerbehörden, Unternehmen und

technischen Dienstleistern. Sie machen nicht nur diese Erprobung zum

Bundesweiten Warntag gemeinsam mit uns möglich, sondern auch die

Warnungen, die täglich problemlos über das Bundeswarnsystem laufen.“

Die Probewarnung wurde in diesem Jahr an sechs Warn-Apps (inkl.

Warn-App NINA) und rund 8.700 Stadtinformationstafeln ausgesteuert.

Außerdem arbeitet das BBK mit 59 sogenannten Warnmultiplikatoren

zusammen. Dahinter verbergen sich beispielsweise Rundfunk- und

Fernsehanstalten, die ebenfalls die Probewarnung erhalten und an

ihre Nutzerinnen und Nutzer weitergegeben haben.

Online-Umfrage für Bevölkerung läuft

Auch in diesem Jahr bittet

das BBK die Bevölkerung, ihre Erfahrungen bis zum 18. September 2025

unter www.warntag-umfrage.de mitzuteilen. Die Ergebnisse werden

wissenschaftlich ausgewertet und fließen in die weitere Optimierung

der Warnsysteme ein.

Bundesweiter Warntag 2025: Bund, Länder und Kommunen testen

Warnsysteme am 11. September

Gegen 11 Uhr löst das

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) über

das Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS) eine Probewarnung aus.

Diese wird an alle angeschlossenen Warnmultiplikatoren wie Rundfunk-

und Fernsehsender, digitale Anzeigetafeln, Warn-Apps sowie Cell

Broadcast weitergeleitet und erreicht so Millionen Menschen in

Deutschland.

Viele Kommunen testen ergänzend ihre eigenen Warnmittel wie Sirenen

oder Lautsprecherwagen. Gegen 11:45 Uhr erfolgt eine bundesweite

Entwarnung – mit Ausnahme von Cell Broadcast. Dieses System

versendet bisher ausschließlich Warnungen. Bundesweiter Warntag als

gemeinsamer Test von Staat und Gesellschaft

BBK-Präsident Ralph Tiesler: „Eine effektive

Warnung geht über technische Funktionalitäten hinaus. Damit Warnung

ankommt und verstanden wird, brauchen wir die Bevölkerung an unserer

Seite: Ihre Rückmeldungen nach dem Warntag sind für uns ein

zentraler Bestandteil der Auswertung. Nur wenn Bürgerinnen und

Bürger ihre eigenen Erfahrungen mit den verschiedenen Warnmitteln

einbringen, können wir das System gezielt weiterentwickeln und für

den Ernstfall noch verständlicher und verlässlicher machen.

Der Warntag ist deshalb ein gemeinsamer Aktionstag – von Staat und

Gesellschaft.“ BBK-Vizepräsident Dr. René Funk: „Der Bundesweite

Warntag ist unser Stresstest unter Volllast: Wir prüfen die gesamte

Übermittlungskette von der Auslösung bis zum Endgerät. Entscheidend

ist dabei die enge Zusammenarbeit von Bund, Ländern, Kommunen und

Warnmultiplikatoren – und das Zusammenspiel der unterschiedlichen

Warnkanäle, die Millionen Menschen gleichzeitig erreichen.“

Bürgerbeteiligung über Online-Umfrage Begleitend startet am

Bundesweiten Warntag direkt um 11 Uhr eine Online-Umfrage, bei der

Bürgerinnen und Bürger ihre Erfahrungen mit den verschiedenen

Warnkanälen melden können. Die Ergebnisse fließen zusammen mit der

technischen Auswertung in die Weiterentwicklung des Warnsystems ein.

Die Teilnahme ist bis zum 18. September 2025 möglich unter:

www.warntag-umfrage.de

Bundesweiter Warntag – Probealarm des Sirenensystems

Die Stadt Duisburg überprüft erneut das Konzept zur

Warnung und Information der Bevölkerung im Gefahrenfall. Dies

erfolgt mit einem stadtweiten Probealarm des Sirenensystems am

Donnerstag, 11. September, um 11 Uhr.

Der Probealarm findet

wieder innerhalb eines bundesweiten Warntags statt, der vom

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)

koordiniert wird. Dabei werden im gesamten Bundesgebiet sämtliche

Warnmittel erprobt und damit zeitgleich die in den Kommunen

vorhandenen Warnkonzepte getestet.

Sechster Bundesweiter Warntag am 11. September 2025.

Ziel ist es, die Bevölkerung für das Themenfeld

„Warnung“ zu sensibilisieren sowie Informationen und Tipps zu geben,

damit sie im Ernstfall richtig reagieren und sich selbst helfen

können. Der Beginn des Alarms wird mit einem einminütige Dauerton

für die Entwarnung ausgelöst. Es folgt der einminütige auf- und

abschwellende Heulton für die Warnung. Zum Abschluss erfolgt wieder

das Entwarnungssignal.

Über den Sirenentest informiert am

Tag des Probealarms auch die städtische Internetseite

(www.duisburg.de), das kostenlose Gefahrentelefon der Stadt Duisburg

(0800/1121313) sowie die Warn-App „NINA“. An diesem Tag wird auch

erneut Cell Broadcast über das Modulare Warnsystem (MoWaS) ausgelöst

und eine entsprechende Mitteilung auf Mobilfunkgeräte gesendet.

Weitere Informationen zu Cell Broadcast finden sich auf den

Internetseiten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und

Katastrophenhilfe unter

www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warnung-in-Deutschland/Sowerden-Sie-gewarnt/Cell-Broadcast/cell-broadcast_node.html

Zur Auswertung des aktuellen Probealarms stützt sich die Feuerwehr

Duisburg auf die eigene technische Analyse des Sirenensystems.

Rückmeldung zu den Sirenen können auch per E-Mail

(kub@feuerwehr.duisburg.de, Betreff „Probealarm“) an die Stabsstelle

Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz erfolgen. Weitere

Informationen zum bundesweiten Warntag sind online unter

https://www.bbk.bund.de/ bereitgestellt.

Bürger- und

Ordnungsamt: Bilanz der Schwerpunktkontrollen zum Falschparken auf

Radwegen

Die städtische Verkehrsüberwachung hat mit

Unterstützung des Städtischen Außendienstes (SAD) vom 18. bis 22.

August sowie vom 1. bis 5. September, sowohl in den Morgen- als auch

in den Abendstunden, umfangreiche Schwerpunktkontrollen zum

Falschparken auf Radwegen durchgeführt. Drei Teams mit

Einsatzkräften der Verkehrsüberwachung und des SAD überprüften in

den zwei Wochen gezielt 18 Stellen im Stadtgebiet, die vom ADFC

(Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) übermittelt wurden.

Zwei weitere Fahrradteams der Verkehrsüberwachung waren im gesamten

Duisburger Stadtgebiet unterwegs, um Verkehrsordnungswidrigkeiten zu

ahnden. Insgesamt wurden während der beiden intensiven

Kontrollwochen 286 Verkehrsordnungswidrigkeiten im direkten

Zusammenhang mit Radwegparken erfasst und geahndet. Es mussten vier

Abschleppmaßnahmen eingeleitet werden. Darüber hinaus wurden weitere

rund 50 Verkehrsteilnehmer durch mündliche Verwarnungen auf ihr

Fehlverhalten hingewiesen.

Zusätzlich wurden durch die Überwachungskräfte 432 allgemeine

Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und neun

Abschleppmaßnahmen durchgeführt. „Radwege zu blockieren, ist nicht

nur eine Unsitte, sondern vor allem gefährlich. Deshalb werden wir

die Schwerpunktkontrollen auf jeden Fall fortsetzen und Verstöße

konsequent ahnden“, so Oberbürgermeister Sören Link.

Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung sind mit dem Fahrrad im gesamten

Stadtgebiet unterwegs. Fotos Tanja Pickartz / Stadt Duisburg

Die städtische Verkehrsüberwachung wird auch zukünftig die

Kontrollen, insbesondere mit den Fahrradteams, durchführen und dabei

verstärkt die bekannten Schwerpunkte anfahren, bei denen eine

erhöhte Anzahl von Verstößen festgestellt wurde. Das Falschparken

auf Radwegen ist eine Ordnungswidrigkeit und stellt eine erhebliche

Gefährdung des Straßenverkehrs, insbesondere für Radfahrer, dar. Das

Verwarngeld beträgt 55 Euro. Bei Behinderung anderer

Verkehrsteilnehmer gibt es ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und

zusätzlich einen Punkt in Flensburg.

„Prima.Klima.Neuenkamp“ beteiligt sich am Rhine Cleanup 2025

Das Projekt „Prima.Klima.Neuenkamp“ nimmt in diesem

Jahr aktiv am Rhine Cleanup in Duisburg teil. Gemeinsam mit vielen

anderen Engagierten wird am Samstag, 13. September, ab 10 Uhr

entlang des Rheinufers in Neuenkamp Müll gesammelt und die Uferzonen

von Abfällen befreit. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich

eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen.

„Der Rhine

Cleanup Day ist ein wichtiges Symbol für das Engagement in unserer

Stadt, die Umwelt zu schützen und gemeinsam mit zahlreichen Kommunen

entlang des Rheins ein sichtbares Zeichen für Klimaschutz und

Nachhaltigkeit zu setzen“, sagt Linda Wagner, Dezernentin für Umwelt

und Klimaschutz, Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur. Die

Aktion Rhine Cleanup findet gleichzeitig in vielen Städten entlang

des Rheins statt.

„Mit unserer Teilnahme möchten wir zeigen,

dass Klimaschutz und Ressourcenschonung im Alltag beginnen – vor

unserer eigenen Haustür“, sagt Christopher Seifried vom

Sanierungsmanagement Prima.Klima.Neuenkamp. „Der Rhine Cleanup ist

eine tolle Gelegenheit, die Menschen im Quartier einzubeziehen und

gemeinsam Verantwortung für unsere Umwelt und unser Klima zu

übernehmen.“ Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Rheindeich in Höhe der

Lilienthalstraße 70 in Neuenkamp und auf dem Ruhrdeich in Höhe der

Kaßlerfelder Straße 188 um 10.30 Uhr. Der Müll wird an der

Rheinorange gesammelt.

Um Anmeldung über das Online-Portal

https://www.rhinecleanup.org/de/cleanup/duisportcleanup-an-der-rheinorange

wird gebeten. Über das Projekt „Prima.Klima.Neuenkamp“

„Prima.Klima.Neuenkamp“ ist Teil des Projekts

„Prima.Klima.Ruhrmetropole.“ Das Projekt verfolgt das Ziel,

Klimaschutz und Klimaanpassung direkt in den Stadtteilen erlebbar zu

machen und gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, lokalen Akteuren

und Institutionen umzusetzen.

Im Klimaquartier

Duisburg-Neuenkamp werden dafür konkrete Maßnahmen entwickelt und

begleitet, die von energetischer Sanierung über Begrünungsprojekte

bis hin zu Informations- und Beteiligungsangeboten reichen. Ziel ist

es, das Quartier langfristig klimafreundlicher, lebenswerter und

zukunftssicher zu gestalten – im engen Schulterschluss mit den

Menschen vor Ort.

Weitere Informationen gibt es online unter

www.duisburg.de unter dem Suchbegriff „Prima.Klima.Neuenkamp“. „Mit

dem Projekt ‚Prima. Klima. Ruhrmetropole.‘ können passgenaue

Maßnahmen und Förderstrukturen ausprobiert, erfolgreich angewendet

und für die Zukunft evaluiert werden. So werden Vorbilder für die

ganze Region geschaffen.

Dank des Wissenstransfers zwischen

allen teilnehmenden Städten der Metropole Ruhr profitieren die

ausgewählten Wohnviertel sowie wie die gesamte Region von dem

interkommunal ausgerichteten Projekt im Sinne einer zukunftsfähigen

integrierten Quartiersentwicklung“, sagt Umweltund

Klimaschutzdezernentin Linda Wagner.

MSV Duisburg –

SV Wehen Wiesbaden: DVG setzt zusätzliche Busse ein

Für Gäste des Fußballspiels MSV Duisburg gegen den SV Wehen

Wiesbaden am Samstag, 13. September, um 14 Uhr in der

Schauinsland-Reisen Arena, setzt die Duisburger Verkehrsgesellschaft

AG (DVG) die Sportlinie 945 ein.

Für Gäste des Fußballspiels MSV

Duisburg gegen den SV Wehen Wiesbaden am Samstag, 13. September, um

14 Uhr in der Schauinsland-Reisen Arena, setzt die Duisburger

Verkehrsgesellschaft AG (DVG) die Sportlinie 945 ein.

Abfahrtszeiten Buslinie 945 Richtung MSV Arena

ab „Salmstraße“

(Meiderich) Abfahrt um 12.06, 12.16, 12.26 Uhr

ab „Bergstraße“ um

12.11, 12.21 und 12.31 Uhr

ab „Meiderich Bahnhof“ ab 12.15 bis

12.40 Uhr alle fünf Minuten

ab „Großenbaum Bahnhof Ost“ um 12.50

und 13.05 Uhr

ab „Betriebshof am Unkelstein“ ab 11.58 bis 12.23

Uhr alle fünf Minuten

ab Hauptbahnho“ (Verknüpfungshalle) ab

12.15 bis 13.35 Uhr alle fünf Minuten

ab „Businesspark Nord“

(Asterlagen) um 12.33 Uhr

DVG-Foto

Nach Spielende stehen am Stadion Busse für die Rückfahrt bereit.

Gäste des Fußballspieles, die eine Tageseintrittskarte im Vorverkauf

erworben haben oder eine Dauerkarte besitzen, können kostenlos die

öffentlichen Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt benutzen. Für

die Gäste, die sich an der Stadionkasse ihre Eintrittskarte kaufen,

ist die Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.

Wohnungsbau in Duisburg: Innenverdichtung allein reicht nicht

Die Wohnraumsituation in Duisburg war Teil einer vom

vom Bochumer Institut für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft,

Stadt- und Regionalentwicklung (InWis) erstellte Studie mit dem

Titel „Wohnungsbau braucht (mehr) Fläche“. Nach städtischen Angaben

liegt die Leerstandsquote bei unter zwei Prozent, was deutlich

macht, dass kaum Puffer am Markt vorhanden ist.

Besonders

der preisgünstige Mietwohnungsbau steht unter Druck, während die

Nachfrage im mittleren Segment ebenfalls steigt. „Duisburg wächst

moderat, steht aber dennoch vor erheblichen Herausforderungen auf

dem Wohnungsmarkt. Die Bevölkerungszahlen werden nach Prognosen

langfristig stabil bleiben. Dennoch steigt der Bedarf an

zusätzlichem Wohnraum, weil Haushalte kleiner werden und die

Nachfrage nach modernen, bezahlbaren Wohnungen zunimmt“, so

InWisGeschäftsführer Prof. Torsten Bölting.

Seine Prognose:

„Duisburg kann mit Innenentwicklung allein den Wohnraumbedarf nicht

decken.“ Selbst wenn hohe Dichten von über 40 Wohnungen pro Hektar

umgesetzt werden und zwei Drittel aller neuen Flächen für den

Wohnungsbau reserviert werden, müssten täglich bis zu 42 Hektar

landesweit mobilisiert werden. Dieses Szenario überfordert die

Realität in Duisburg, wo Baulandreserven begrenzt und

Genehmigungsprozesse langwierig sind.

In den vergangenen

Jahren hat Duisburg vergleichsweise wenig neue Bauflächen für den

Wohnungsbau aktiviert. 2023 wurde ein Flächenverbrauch von knapp 40

Hektar bilanziert, der nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken. Ein

Großteil des Potenzials liegt in Nachverdichtung und Umnutzung von

Industrieflächen. Doch diese Projekte erweisen sich oft als

langwierig und komplex. Beispiele sind die Konversionsflächen in

Hochfeld oder die Entwicklung des ehemaligen Güterbahnhofs. Zugleich

bleibt der Druck hoch, auch in den äußeren Stadtteilen Bauland

bereitzustellen, um kurzfristig Entlastung zu schaffen.

„Unsere Analyse verdeutlicht, dass Innenverdichtung nur ein Teil der

Lösung sein kann. Für Duisburg wie für viele andere Städte gilt: Es

braucht die richtige Balance aus Nachverdichtung und einer

verantwortungsvollen Entwicklung neuer Flächen im Außenbereich“,

sagt Dr. Torsten Bölting, Geschäftsführer von InWIS. Karsten Koch,

Regionalsprecher des BFW NRW und Geschäftsführer der Bochumer

Markus-Bau, betont: „Duisburg ist ein Beispiel dafür, dass selbst

die beste Innenentwicklung an Grenzen stößt. Ohne zusätzliche

Flächen im Außenbereich bleibt der Wohnraumbedarf ungestillt.

Politik und Verwaltung müssen den Mut haben, diese Potenziale zu

erschließen – nachhaltig und planvoll.“

Der BFW NRW vertritt

die Interessen von mehr als 300 Mitgliedsunternehmen aus NRW und ist

als Unternehmerverband der Ansprechpartner für

wohnungswirtschaftliche und wohnungspolitische Fragestellungen. Dem

BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen als

Interessenvertreter der mittelständischen Immobilienwirtschaft

gehören derzeit rund 1.600 Mitgliedsunternehmen an.

Als

Spitzenverband wird der BFW von Landesparlamenten und Bundestag bei

branchenrelevanten Gesetzgebungsverfahren angehört. Die

Mitgliedsunternehmen stehen für 50% des Wohnungs- und 30% des

Gewerbeneubaus. Sie prägen damit entscheidend die derzeitigen und

die zukünftigen Lebens- und Arbeitsbedingungen in Deutschland. Mit

einem Wohnungsbestand von 3,1 Millionen Wohnungen verwalten sie

einen Anteil von mehr als 14% des gesamten vermieteten

Wohnungsbestandes in der Bundesrepublik. Zudem verwalten die

Mitgliedsunternehmen Gewerberäume von ca. 38 Millionen Quadratmetern

Nutzfläche.

Wohnen in Duisburg: 3,8 Prozent mehr Energieverbrauch als im

Bundesdurchschnitt

• Energiespar-Sanierung von Wohnungen

in Duisburg würde 786 Mio. Euro pro Jahr kosten

• 205.000

Wohnungen älter als 45 Jahre | Baustoff-Fachhandel fordert

„Sanierungs-Turbo“ vom Bund

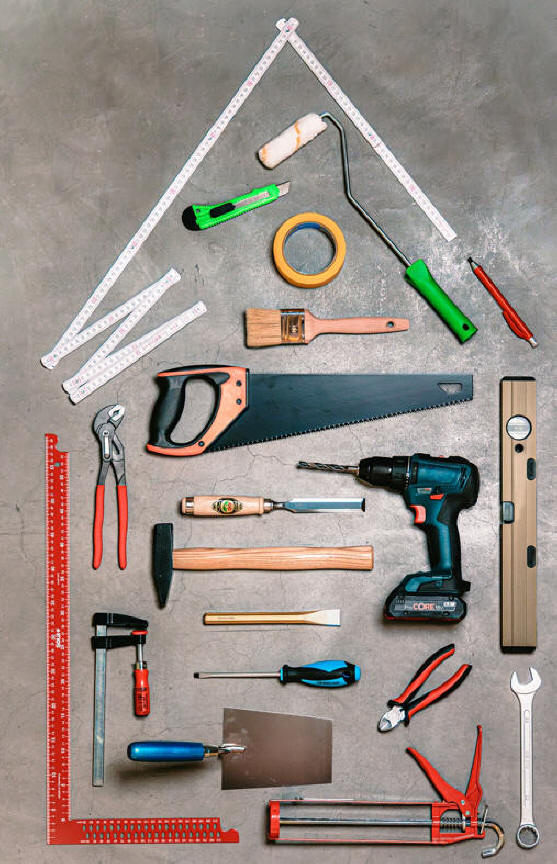

Viele Häuser in Duisburg brauchen

bald viele Handwerker: Die Wohngebäude sind enorm in die Jahre

gekommen. Von den insgesamt rund 254.000 Wohnungen in Duisburg sind

81 Prozent schon 45 Jahre oder älter: Rund 205.000 Wohnungen in

Altbauten sind damit mehr oder weniger „reif für eine Sanierung“.

Das geht aus der aktuellen Analyse zum regionalen Wohnungsbestand

hervor, die das Pestel-Institut gemacht hat.

Ein wichtiger

Punkt bei dem „Gebäude-Check“: der Energieverbrauch. „Je mehr Geld

Bewohner fürs Heizen und für warmes Wasser ausgeben müssen, desto

höher ist der Druck, das Haus energetisch zu sanieren“, sagt

Matthias Günther vom Pestel-Institut. Im Fokus der Untersuchung

steht deshalb auch die durchschnittlich verbrauchte Energie pro

Quadratmeter Wohnfläche in Duisburg.

„Dabei herausgekommen

ist, dass die Wohngebäude in Duisburg beim Energieverbrauch 3,8

Prozent pro Quadratmeter über dem bundesweiten Durchschnitt liegen“,

so Matthias Günther. Dazu habe das Pestel-Institut in seiner

Datenanalyse die Struktur der Wohngebäude in Duisburg mit dem

Bundesdurchschnitt verglichen. Wichtig sei dabei insbesondere die

Altersstruktur der Wohngebäude. Ebenso der Gebäudetyp – also die

Anzahl der Ein- und Zweifamilienhäuser sowie der Mehrfamilienhäuser.

Warten dringend aufs Werkzeug – und auf Handwerker natürlich: Rund

205.000 Wohnungen in Duisburg sind älter als 45 Jahre. Die meisten

haben Sanierungsbedarf. „Oft muss eine Menge gemacht werden:

Energetisch, altersgerecht und auch, um die Bausubstanz überhaupt zu

erhalten“, sagt Matthias Günther vom Pestel-Institut. Foto: Nils

Hillebrand

Der Energieverbrauch fürs Wohnen ist nach

Angaben des Pestel-Instituts der entscheidende Richtwert für die

Energiespar-Sanierungen, die in den kommenden Jahren noch auf

Duisburg zukommen: „Immerhin sei es das Ziel, den gesamten

Gebäudebestand in Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Wenn

Duisburg bis dahin klimaneutral wohnen soll, dann ist es notwendig,

bei den Sanierungen in den ‚Turbo-Gang‘ zu schalten“, so Matthias

Günther vom Pestel-Institut, das die Regional-Untersuchung zur

Sanierung von Wohngebäuden im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher

Baustoff-Fachhandel (BDB) gemacht hat.

Für die Hauseigentümer

bedeute dies, in die Tasche greifen zu müssen: „Pro Jahr sollte sich

Duisburg auf rund 786 Millionen Euro Sanierungskosten einstellen –

allein fürs Energiesparen. Und das zwanzig Jahre lang“, erklärt

Matthias Günther. Basis der Berechnungen ist eine bundesweite Studie

des landeseigenen Bauforschungsinstituts „ARGE für zeitgemäßes

Wohnen“ in Schleswig-Holstein.

Der Bundesverband Deutscher

Baustoff-Fachhandel spricht von einem „Mammut-Projekt für Duisburg“.

Dessen Präsidentin Katharina Metzger fordert deshalb jetzt

„finanziellen Rückenwind“ für die Eigentümer: „Entscheidend ist,

dass mehr und mehr – gerade private – Hauseigentümer mitziehen. Vor

allem, dass sie sich Sanierungen überhaupt erlauben können.

Das

klappt nur, wenn die Politik mehr Anreize schafft: Es ist höchste

Zeit, Energiespar-Sanierungen deutlich besser zu fördern als

bislang.“ Auf keinen Fall dürfe Bundeswirtschaftsministerin

Katherina Reiche (CDU) mit ihren Plänen durchkommen, Förderprogramme

für die Sanierung zusammenzustreichen – und das um mehr als 3

Milliarden Euro.

An die Adresse der Bundestagsabgeordneten

aus Duisburg und der Region appelliert der Baustoff-Fachhandel, sich

in Berlin für einen „Push bei der Gebäudesanierung“ stark zu machen:

„Altbau-Sanierungen würden helfen, Jobs auf dem Bau in Duisburg zu

sichern. Denn die Wohnungsbaukrise wird von Tag zu Tag schlimmer“,

so BDB-Präsidentin Katharina Metzger (Foto: Tobias Seifert).

Der Wohnungsbau sei wie gelähmt: Zwar habe Bundesbauministerin

Verena Hubertz (SPD) versprochen, dass „die Bagger auch wieder

rollen“. „Doch auf den versprochenen Neubau-Turbo warten Duisburg

und Nordrhein-Westfalen immer noch. Die Wohnungsbaukrise geht

weiter. Dem Bau rutschen die Kapazitäten weg: Bauarbeiter verlieren

ihre Arbeit. Betriebe machen dicht.

Diese Bau-Spirale nach unten

muss vor allem der Bund jetzt dringend stoppen: Er muss die

Konjunktur-Notbremse für den Bau ziehen“, fordert Katharina Metzger.

Gerade das Ankurbeln von Sanierungen und Modernisierungen gebe dem

Bau einen wichtigen Schub, den dieser dringend brauche.

Im

Fokus muss dabei das Energiesparen stehen, so das Pestel-Institut.

„Um Heizkosten zu senken, sind die Dachdämmung, neue Isolierfenster

und Wärmepumpen das A und O. Dabei ist es bei einem alten Dach nicht

so entscheidend, ob drei Zentimeter mehr oder weniger an Dämmung

zwischen die Sparren passen. Hauptsache, ab der obersten

Geschossdecke passiert überhaupt etwas“, sagt Institutsleiter

Günther.

Wenn sich Eigentümer entschließen, Handwerker ins

Haus zu holen, dann biete es sich an, möglichst umfassend zu

sanieren: „Wenn Dach und Fassade gemacht werden müssen, dann ist es

natürlich günstiger, das Gerüst nur einmal aufbauen zu müssen“, rät

Katharina Metzger vom Bundesverband des Baustoff-Fachhandels.

Es sei oft effektiver und unterm Strich in der Regel auch

günstiger, möglichst viel in einem Rutsch zu machen: „Also lieber im

Rundumschlag sanieren als Stück für Stück über Jahre verteilt. Das

ist natürlich immer auch eine Frage des Portemonnaies“, so Katharina

Metzger. Es lohne sich aber, mit Handwerksbetrieben darüber zu

sprechen und ein Sanierungskonzept zu machen. Und wenn doch in

Schritten saniert werde, dann in der richtigen Reihenfolge: „Erst

die Häuser energetisch fit machen – also dämmen. Dann die

Wärmepumpe“, so Metzger.

Neben der energetischen Sanierung

biete sich vor allem auch der altersgerechte Umbau an, um

Seniorenwohnungen zu schaffen. „Wer ein eigenes Haus oder eine

Eigentumswohnung hat, sollte rechtzeitig dafür sorgen, dass er in

den eigenen vier Wänden auch alt werden kann“, rät Katharina

Metzger.

„Hustet einer, husten alle!“ - Kai Wergener

ist neues Mitglied der IHK-Vollversammlung

Die

Niederrheinische IHK hat eine neue Vollversammlung. Dieses

„Parlament der Unternehmen“ gestaltet die Arbeit der IHK für die

nächsten fünf Jahre. Fast die Hälfte der Mitglieder ist neu dabei.

Unter ihnen Kai Wergener. Zusammen mit seinen Partnern gibt er als

Geschäftsführer des Restaurants Küppersmühle in Duisburg alles, um

ein perfekter Gastgeber zu sein. Bei ihm treffen sich Wirtschaft,

Politik und Menschen, die einfach ein hervorragendes Essen genießen

möchten.

Foto: SEEQ Agency Samuel Lemanczyk

Warum engagieren Sie sich

in der Vollversammlung?

Kai Wergener: Mein Herz schlägt für das

Ruhrgebiet und die Menschen hier. Nach beruflichen Stationen in

internationalen Hotels und auf verschiedenen Inseln bin ich jetzt

sehr glücklich im Restaurant Küppersmühle. Besonders freut es mich

als Lokalpatrioten, wenn internationale Gäste erstaunt sind, wie

schön Duisburg ist und dass es hier solche besonderen Orte wie die

Küppersmühle gibt. Die Lebensqualität des Ruhrgebiets ist häufig gar

nicht bekannt.

Neben der Museumsgastro und vielen privaten

Feiern hat sich unser Restaurant auch als beliebter Spot für

Geschäftstermine etabliert. Dadurch erlebe ich Geschäftsleute mit

ihren Themen und ihrem Engagement ganz direkt. Das alles hat mich

motiviert, mich auch selbst zu engagieren. Denn hier im Ruhrgebiet

hängen wir alle zusammen. Es heißt ja so schön: „Hustet einer,

husten alle!“. Das kommt auch durch die Bindung zum Stahl und zur

Industrie. Deshalb: Dem Ruhrgebiet muss es gut gehen! Dafür

engagiere ich mich gerne in der Vollversammlung der

Niederrheinischen IHK.

Was ist Ihnen wichtig, um die

Wirtschaft am Niederrhein voranzubringen?

Meine Aufgabe ist es

ja, den Menschen eine gute Zeit zu ermöglichen und sie

zusammenzubringen. Wir stecken viel Liebe und Herzblut in die

Details, in unsere Produkte und die Zubereitung. Diese Begeisterung

spüre ich bei vielen Wirtschaftsleuten, egal, welche Branche. Wir

haben diese lange Industrietradition. Die dürfen wir nicht einfach

aufgeben. Die Menschen brauchen gute Löhne, um sich ab und zu etwas

gönnen zu können. Dazu benötigen wir von Politik und Verwaltung die

passenden Rahmenbedingungen.

Hinzu kommt: In unserem Betrieb

legen wir viel Wert darauf, verlässlich, ehrlich und herzlich im

Umgang zu sein. Wenn wir es schaffen, damit neue Leute für unsere

Region zu begeistern und Unternehmergeist hierher zu holen, dann

profitieren alle davon. Es gibt also viel zu tun, und nur gemeinsam

können wir es schaffen.

Kreatives Upcycling: Shirts

in der Zentralbibliothek gestalten

Jugendliche im Alter

von zehn bis 14 Jahren können am Samstag, 13. September, von 11 bis

15 Uhr in der Zentralbibliothek, Steinsche Gasse 26, ihren eigenen

T-Shirts/Sweatshirts ein individuelles Aussehen verleihen. Unter der

Anleitung der Modedesignerin Caroline Sell machen die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus altem Stoff neue Kleidung.

Das mitgebrachte Kleidungsstück kann unter anderem mit

Textilfarbe, Nadel und Faden, Flicken oder Bügelfolie kreativ

bearbeitet und umgestaltet werden. Die Teilnahme kostet 2 Euro. Das

Geld geht zugunsten der Duisburger Bibliotheksstiftung. Ein T-Shirt

oder Sweatshirt muss selbst mitgebracht werden. Alle weiteren

Materialien werden gestellt. Die Kurse gehören zum Programm des

Kulturrucksacks NRW. Die Anmeldung ist online auf der Internetseite

www.stadtbibliothekduisburg.de unter Veranstaltungen möglich.

Comic-Zeichenworkshop in der Stadtteilbibliothek Neumühl

Die Stadtteilbibliothek Neumühl an der Lehrerstraße 4-6

lädt am Samstag, 20. September, von 10 bis 13 Uhr zu einem

Comic-Zeichenworkshop ein. Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren

können mit dem Künstler Robin Schicha in die Welt von Tim und

Struppi, Batman oder anderen ComicHeldinnen und Helden eintauchen,

aber auch eigene Figuren erfinden.

Bei dem Workshop werden

erste Grundkenntnisse im Zeichnen von Comics vermittelt.

Vorkenntnisse oder eine besondere künstlerische Begabung sind nicht

notwendig. Wer selbst schon gezeichnet hat, kann seine Sachen

mitbringen und sich weitere Tipps und Anregungen holen.

Die

Teilnahme beträgt 2 Euro und kommt der Duisburger

Bibliotheksstiftung zugute. Alle Materialien werden gestellt. Das

Angebot wird durch den Kulturrucksack NRW gefördert. Weitere

Informationen und die Möglichkeit sich anzumelden gibt es online

unter www.stadtbibliothek-duisburg.de bei der Rubrik

„Veranstaltungen“.

Graffiti-Event an der Emscherhalle im

Landschaftspark Duisburg-Nord

Das Jugendamt

der Stadt Duisburg veranstaltet gemeinsam mit den Duisburger

Streetworkern am Samstag, 27. September, von 10 bis 16 Uhr an der

Emscherhalle im Landschaftspark Duisburg-Nord ein spannendes

Graffiti-Event. Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren die

Möglichkeit, sich kreativ auszuleben und Graffiti-Kunst unter

professioneller Anleitung in Workshops zu gestalten.

Darüber hinaus besteht für alle Interessierten die

Möglichkeit, sich auch ohne Anleitung frei an den Wänden

mit den Spraydosen auszuprobieren. Die Dosen werden

hierfür kostenlos zur Verfügung gestellt. Abgerundet wird

das Event durch einen DJ, der für die passende

musikalische Atmosphäre sorgt.

Die Teilnahme ist

kostenlos und richtet sich sowohl an einzelne Jugendliche

als auch an Gruppen, wie zum Beispiel Schulklassen.

Interessierte können sich per E-Mail an

hall-of-fame-duisburg@web.de anmelden. Für die

Teilnehmenden werden sämtliche Materialien sowie

Verpflegung bereitgestellt. Das Graffiti-Event findet im

Rahmen der „Nacht der Jugendkultur“ statt und bietet

jungen Künstlerinnen und Künstlern eine tolle

Gelegenheit, ihre Kreativität öffentlich zu präsentieren

und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.

VHS: Intensivkurs für Neulinge in Word und Excel

Die Volkhochschule Duisburg bietet von Dienstag, 23. September,

bis Freitag, 26. September, jeweils von 9 bis 16 Uhr im Stadtfenster

an der Steinschen Gasse 26 in der Innenstadt einen Intensivkurs für

Neulinge in Word und Excel an. Die Teilnehmenden erlernen die

Grundlagen der OfficeAnwendungen.

Der Kurs ist auch als

Bildungsurlaub anerkannt. Die Teilnahme kostet 184 Euro. Eine

vorherige Anmeldung online über www.vhs-duisburg.de ist notwendig.

Weitere Informationen gibt es auch bei Eva Fastabend telefonisch

unter (0203) 283-984580 oder per E-Mail an

e.fastabend@stadt-duisburg.de.

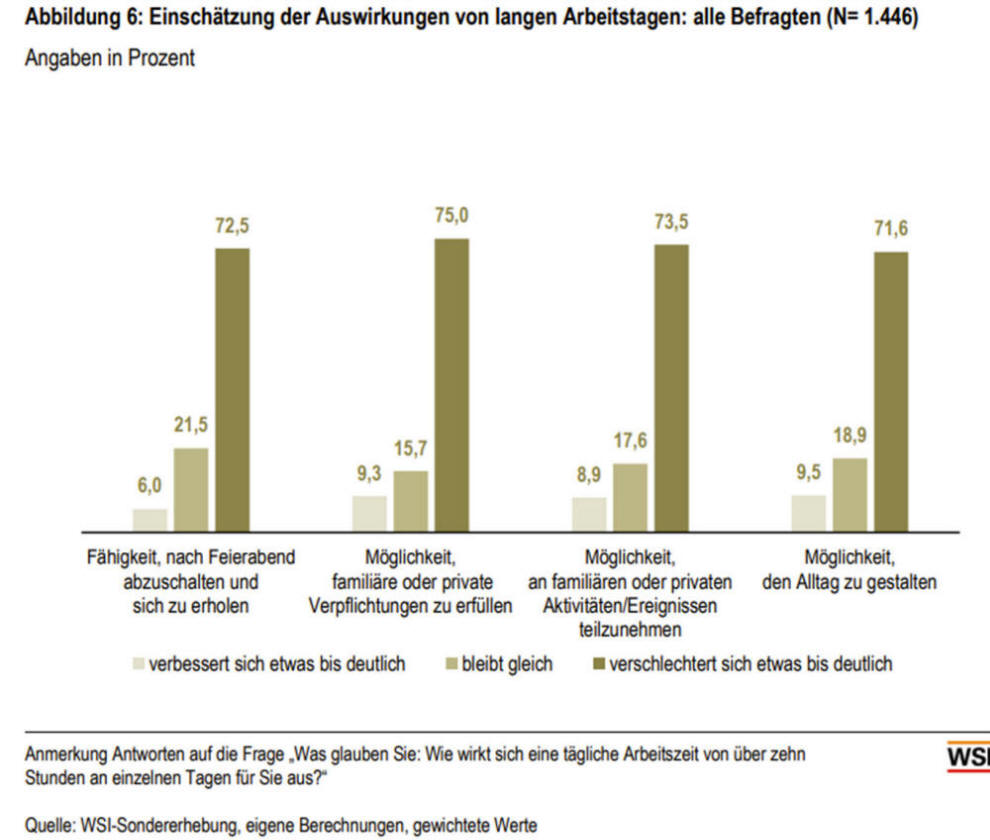

Abschaffung

der täglichen Höchstarbeitszeit: Knapp drei Viertel der

Beschäftigten fürchten negative Folgensehr langer Arbeitstage

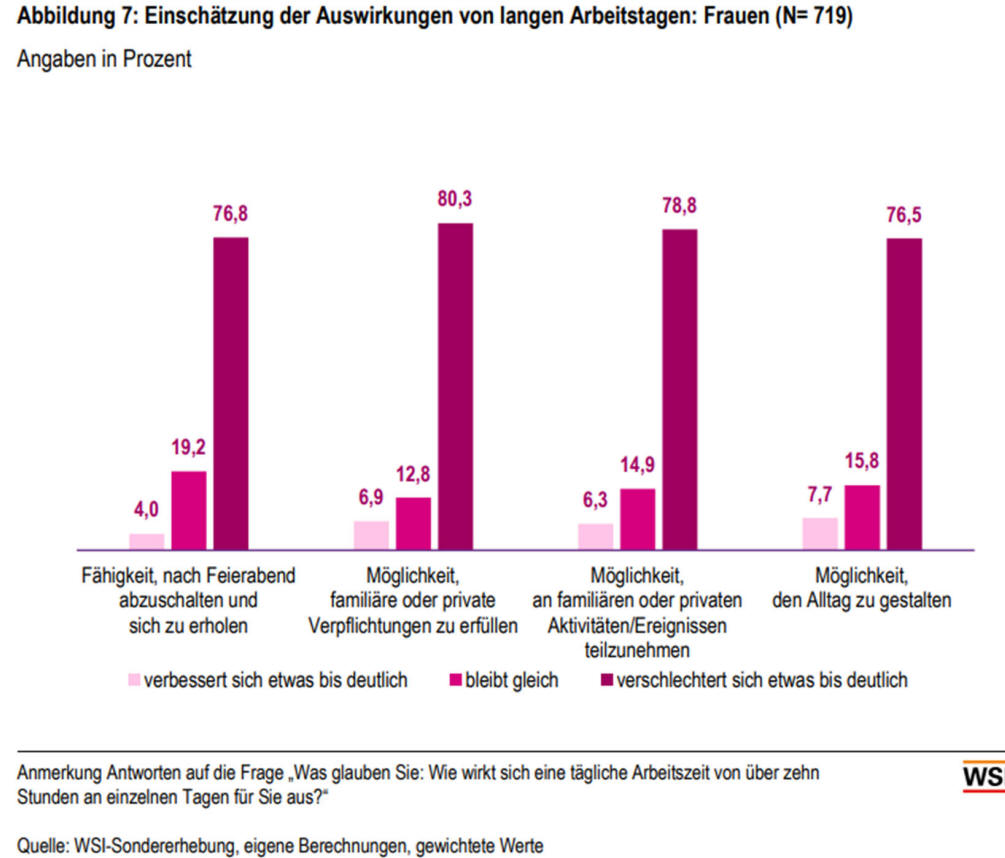

Knapp drei Viertel der Beschäftigten befürchten negative Folgen für

Erholung und Gesundheit, für die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und

Familienleben sowie die Organisation ihres Alltags, wenn generell

Arbeitstage von mehr als zehn Stunden möglich werden. Das wäre eine

Folge der von der Bundesregierung favorisierten Abschaffung der

täglichen Höchstarbeitszeit.

Frauen rechnen noch deutlich

häufiger mit negativen Wirkungen als Männer, was daran liegen

dürfte, dass sie deutlich mehr unbezahlte Sorgearbeit zusätzlich zum

Erwerbsjob leisten. Das ergibt eine neue Studie des Wirtschafts- und

Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.

Sie basiert auf einer Online-Befragung vom Juli 2025 unter mehr als

2000 Beschäftigten.*

Um Aussagen über die Gesamtheit der

Arbeitnehmer*innen in Deutschland treffen zu können, wurden die

Daten gewichtet. Die Befragungsergebnisse unterstreichen auch, dass

sehr lange und flexible Arbeitszeiten in Deutschland längst

verbreitet sind. Immerhin 12 Prozent der vom WSI Befragten arbeiten

wenigstens an einzelnen Tagen in der Woche länger als zehn Stunden.

Und knapp 38 Prozent der Beschäftigten nehmen zumindest ab und zu

abends nach 19 Uhr ihre Erwerbsarbeit nochmal auf, nachdem sie sie

tagsüber aus privaten Gründen unterbrochen haben, etwa, wenn die

Kinder aus der Schule kommen. „Die vorliegenden Ergebnisse zeigen:

Eine Abschaffung der gesetzlichen täglichen Arbeitszeitgrenze ist

weder erforderlich noch sinnvoll“, lautet daher das Fazit der

Studienautorinnen Dr. Yvonne Lott und Dr. Eileen Peters vom WSI.

Die Bundesregierung und Arbeitgeberverbände wollen mehr

Möglichkeiten für sehr lange Arbeitstage schaffen, indem die

Höchstarbeitszeit für den Erwerbsjob nicht mehr pro Tag, sondern pro

Woche geregelt wird. Damit würden kurzfristig generell

Erwerbsarbeitstage von mehr als zehn Stunden, im Extremfall sogar

von mehr als 12 Stunden möglich, die dann über einen längeren

Zeitraum auf durchschnittlich acht Stunden ausgeglichen werden

müssen. Aktuell ist der Acht-Stunden-Tag der gesetzliche

Referenzrahmen, allerdings kann die Arbeitszeit ohne Rechtfertigung

auf bis zu zehn Stunden täglich ausgeweitet werden, wenn innerhalb

von sechs Monaten ein Ausgleich erfolgt.

Darüber hinaus

lässt das Arbeitszeitgesetz zahlreiche branchen- bzw.

tätigkeitsbezogene Abweichungen und Ausnahmen zu, die auch in

erheblichem Umfang genutzt werden. Diese müssen aber transparent

geregelt sein durch einen Tarifvertrag, in einer

Betriebsvereinbarung oder durch behördliche Erlaubnis, wobei im

Regelfall ein entsprechender Zeitausgleich gewährleistet sein muss.

Trotz dieser erheblichen Gestaltungsmöglichkeiten argumentieren

Befürworter*innen einer generellen Deregulierung unter anderem mit

mehr Flexibilität, die nicht nur im Interesse von Arbeitgebern

sondern auch von Beschäftigten sei.

Weniger als 10 Prozent

der Befragten sehen mögliche Vorteile

Das sieht eine große

Mehrheit der potenziell Betroffenen jedoch ganz anders: 72,5 Prozent

jener befragten Arbeitnehmer*innen, die bislang noch nicht länger

als zehn Stunden an einzelnen Tagen in der Woche arbeiten, sagen,

dass auch schon einzelne derart lange Arbeitstage ihre Fähigkeit,

nach Feierabend abzuschalten und sich zu erholen, etwas bis deutlich

verschlechtern würden. Nur sechs Prozent erwarten eine Verbesserung.

Die kritische Einschätzung deckt sich mit Erkenntnissen aus der

Arbeitsmedizin. Danach kommt es bei sehr langen täglichen

Arbeitszeiten langfristig häufiger zu stressbedingten Erkrankungen.

Es steigt sowohl das Risiko für psychische Leiden wie Burnout und

Erschöpfungszustände, als auch für körperliche Probleme, etwa

Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zusätzlich wächst auch das Unfallrisiko

ab der 8. Arbeitsstunde exponentiell an, so dass Arbeitszeiten über

zehn Stunden täglich als hoch riskant eingestuft werden.

Sogar 75 Prozent der Befragten rechnen damit, dass Arbeitstage

über zehn Stunden für sie die Möglichkeit verschlechtern, familiäre

oder private Verpflichtungen zu erfüllen. 73,5 Prozent erwarten

negative Auswirkungen auf gemeinsame familiäre oder private

Aktivitäten, 71,6 Prozent sehen die Gestaltung ihres Alltags

erschwert. Der Anteil der Befragten, die hier Positives erwarten,

liegt jeweils unter zehn Prozent. „Eine Aufhebung der täglichen

Arbeitszeitgrenze droht, die Work-Life-Balance der Beschäftigten zu

verschlechtern“, fassen die WSI-Forscherinnen Lott und Peters die

Sicht der meisten Arbeitnehmer*innen zusammen.

Deregulierung

könnte Unwucht bei der Sorgearbeit noch weiter verschärfen – und so

Erwerbstätigkeit von Frauen behindern

Die Deregulierung könne

zudem Geschlechterungleichheiten verschärfen – weibliche

Beschäftigte befürchten noch häufiger Verschlechterungen als Männer.

Ein wesentlicher Grund dürfte nach Analyse der WSI-Expertinnen

darin liegen, dass Frauen in Beziehungen neben ihrem Erwerbsjob

deutlich mehr als Männer unbezahlte Arbeit in Haushalt, Pflege von

Angehörigen oder mit Kindern leisten. Realistisch ist, dass diese

Unwucht weiter wächst, wenn der Partner künftig noch länger

arbeitet.

Das legen auch die Aussagen jener 12 Prozent der

Beschäftigten nahe, die bereits jetzt zumindest an einzelnen Tagen

in der Woche länger als zehn Stunden im Erwerbsjob arbeiten. 48

Prozent von ihnen berichten, dass am Abend die Partnerin oder der

Partner schon gelegentlich oder häufig bei Hausarbeiten oder der

Kinderbetreuung für sie einspringen mussten. Bei den Befragten ohne

Zehn-Stunden-Tage sagen das gut 17 Prozentpunkte weniger. Da die

befragten Männer fast doppelt so häufig wie die Frauen zumindest

gelegentlich mehr als 10 Stunden im Erwerbsjob arbeiten (15,4%

gegenüber 8 %), bleibt die häusliche Mehrarbeit vor allem an Frauen

hängen.

„Das ist nicht nur ein individuelles Problem der

direkt Betroffenen, sondern es macht es insbesondere Müttern noch

schwerer, ihre Arbeitszeit auszuweiten“, sagt Prof. Dr. Bettina

Kohlrausch, wissenschaftliche Direktorin des WSI. „Damit könnte die

Deregulierung der Höchstarbeitszeit ausgerechnet den Zuwachs bei der

Erwerbstätigkeit von Frauen bremsen, der in den vergangenen Jahren

wesentlich zu Rekordwerten bei Erwerbstätigkeit und Arbeitsvolumen

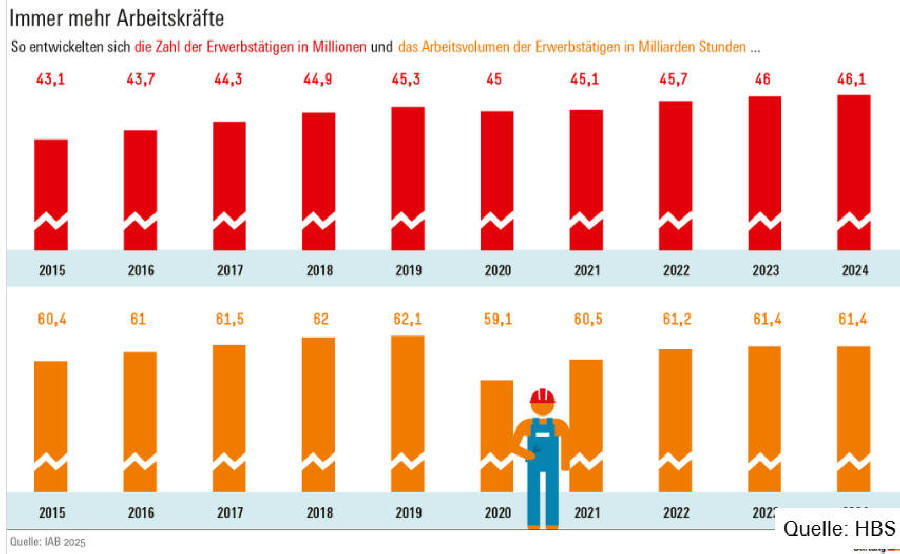

in Deutschland beigetragen hat.

Gleichzeitig könnte sie

Probleme bei Gesundheit und Demografie verschärfen, höhere

Krankenstände begünstigen und die Entscheidung für Kinder schwerer

machen. Die Deregulierung erscheint damit auch wirtschaftlich

kontraproduktiv.“

Ohnehin ist die Flexibilität, mit der

berufliche und private Anforderungen unter einen Hut gebracht werden

sollen, bereits jetzt hoch und offenbar mit dem geltenden

Arbeitszeitrecht vereinbar. So geben 37,6 Prozent der Befragten an,

dass es zumindest gelegentlich bei ihnen vorkommt, dass sie die

Arbeit tagsüber aus privaten Gründen für mehrere Stunden

unterbrechen und dafür nach 19 Uhr weiterarbeiten.

Wichtige

Gründe für Unterbrechungen sind Haushalt/Besorgungen,

Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen. Dass sie nach 19 Uhr die

Erwerbsarbeit fortsetzen, begründen 60 Prozent der Befragten mit

derart „fragmentierten“ Arbeitstagen damit, dass sie sonst nicht

ihre Arbeit schaffen würden. Jeweils ein gutes Drittel sagt zudem,

dass es die Arbeit erfordere, beispielsweise, weil sie mit

beruflichen Kontakten in anderen Zeitzonen kommunizieren müssen,

oder dass sie sonst nicht auf ihre Arbeitszeit kommen. Bei einem

knappen Viertel der Befragten, die nach 19 Uhr noch einmal loslegen,

erwarten das die Vorgesetzten.

Gut 60 Prozent der Befragten,

die zumindest gelegentlich nach 19 Uhr noch einmal die Erwerbsarbeit

aufgreifen, geben an, dass sie im Gegenzug „immer“ oder „meistens“

am Folgetag später mit der Arbeit beginnen können, weitere knapp 23

Prozent sagen, das sei „in Ausnahmefällen“ möglich. Wenn der

Arbeitsbeginn entsprechend später erfolgt, kann die im

Arbeitszeitgesetz vorgeschriebene und für die Gesundheit wichtige

Ruhezeit von 11 Stunden zwischen zwei Arbeitstagen eingehalten

werden.

Allerdings geben Beschäftigte mit „fragmentierten“

Arbeitstagen deutlich häufiger als andere an, dass abends die

Partnerin oder der Partner schon bei Haushalt oder Kinderbetreuung

für sie einspringen mussten. „Wir wissen auch aus anderen Studien,

dass fragmentierte Arbeitstage und Arbeit am Abend für viele

Beschäftigte bestenfalls eine Not- und keine Wunschlösung sind.

Häufig sind sie verbunden mit hohem Stress und Zeitdruck“, sagt

WSI-Arbeitszeitexpertin Yvonne Lott.

„Sie werden aber

genutzt, um Vereinbarkeitskonflikte zu entschärfen, und offenbar

funktioniert das mit dem aktuellen Arbeitszeitgesetz. Die von der

Bundesregierung angekündigte Deregulierung dürfte hingegen das

fragile Verhältnis von Flexibilität und notwendigen Begrenzungen aus

dem Gleichgewicht bringen, weil es gleichzeitig sehr lange und

fragmentierte Arbeitstage begünstigt.“

Anstelle der

Abschaffung der täglichen Arbeitszeitgrenze seien vielmehr Reformen

nötig, die Work-Life Balance und Partnerschaftlichkeit unterstützen,

analysieren die Wissenschaftler*innen. Zu den zentralen

arbeitszeitpolitischen Maßnahmen zählen sie:

- Die Verlängerung

der Partnermonate beim Elterngeld, wie im aktuellen

Koalitionsvertrag vorgesehen

- Bessere Rahmenbedingungen für

pflegende Angehörige, wie sie der Unabhängige Beirat für die

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf empfiehlt

- Eine Reform der

Brückenteilzeit, indem Schwellenwerte abgeschafft, individuelle

Arbeitszeitwünsche stärker berücksichtigt und flexible Anpassungen

während der Laufzeit ermöglicht werden

Da sich Zeitwünsche

und -bedarfe im Lebensverlauf der meisten Beschäftigten verändern,

brauche es darüber hinaus Arbeitszeitmodelle, die Beschäftigten mehr

Kontrolle über Dauer, Lage und Verteilung ihrer Arbeitszeit sowie

über den Arbeitsort ermöglichen.

Vortrag und

Diskussion zur Nachhaltigkeitsstrategie des Duisburger Hafens

Christina Rubach ist bei „duisport“ verantwortlich für

den klimafreundlichen Umbau des Duisburger Hafens. Am Montag, 22.

September 2025 stellt sie sich ab 18.30 Uhr im Maximilian-Haus,

Weinhagenstraße 25, 47119 Duisburg-Ruhrort der Diskussion und den

Fragen des Publikums. Es geht um die Nachhaltigkeitsstrategie des

Duisburger Hafens.

Christina Rubach (Foto: duisport.de) wird vorab berichten, warum der

Duisburger Hafen in herausgehobener Weise für die Organisation des

globalen Handels steht und warum Nachhaltigkeit für „duisport“ mehr

als Umweltschutz sei. „Unsere Verantwortung endet nicht beim

CO₂-Fußabdruck: Nachhaltigkeit ist mehr als Klimaschutz – unsere

Verantwortung geht weiter und schließt die Bereiche Soziales und

Unternehmensführung mit ein“ sagt Christina Rubach im Vorfeld der

Veranstaltung.

Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind

erbeten bei Dieter Zisenis (Mail: laboratorium@ekir.de) vom dem

„laboratorium“, dem evangelischen Zentrum für Arbeit, Bildung und

betriebliche Seelsorge der Evangelischen Kirchenkreise Dinslaken,

Duisburg, Moers und Wesel (www.ev-laboratorium.de).

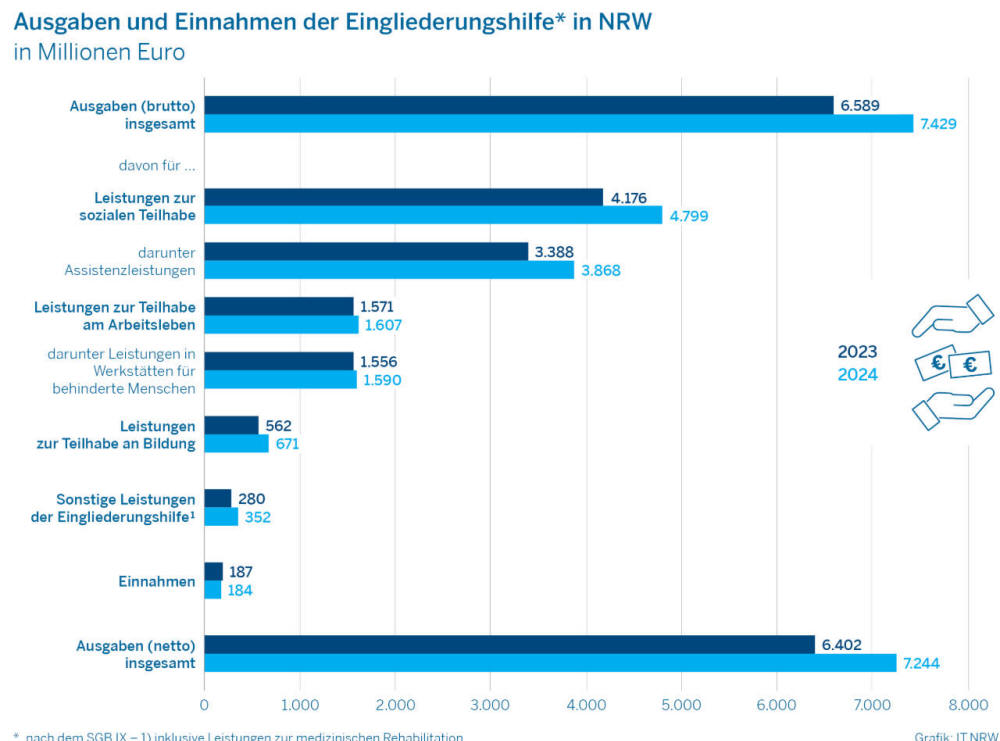

NRW: Ausgaben der Eingliederungshilfe für Menschen mit

Behinderung um rund 13 % gestiegen

* 2024 wurden

7,2 Milliarden Euro für die Leistungen der Eingliederungshilfe

aufgebracht.

* Größte Ausgabeposten waren Assistenzleistungen.

* Zweitgrößte Ausgabeposten waren Leistungen in Werkstätten für

behinderte Menschen.

Im Jahr 2024 beliefen sich die Ausgaben

für Leistungen der Eingliederungshilfe nach Abzug der Einnahmen auf

7,2 Milliarden Euro. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen

als Statistisches Landesamt mitteilt, waren das 13,2 % mehr als ein

Jahr zuvor. Die Leistungen der Eingliederungshilfe sollen Menschen

mit Behinderung eine individuelle Lebensführung ermöglichen und die

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördern.

Assistenzleistungen waren der größte Ausgabeposten Für die

Leistungen zur sozialen Teilhabe wurden 2024 insgesamt

4,8 Milliarden Euro brutto aufgewendet. Den größten Teil dieser

Ausgaben machten die Assistenzleistungen zur selbstbestimmten und

eigenständigen Bewältigung des Alltags aus. Die Bruttoausgaben für

diese Leistungen betrugen 3,9 Milliarden Euro.

Im Jahr 2024

erhielten 140.570 Menschen Assistenzleistungen, das waren 0,8 % mehr

als im Vorjahr. Der Anstieg bei den Bruttoausgaben fiel mit 14,2 %

deutlich stärker aus. Zweitgrößte Ausgabenposition waren die

Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen Die

Ausgaben für die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben entfielen

zu 99,0 % auf die Leistungen in anerkannten Werkstätten für

behinderte Menschen.

2024 wurden für diese Leistungen

1,59 Milliarden Euro aufgewendet, das waren 2,2 % mehr als ein Jahr

zuvor. Die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen in

Werkstätten für behinderte Menschen lag 2024 bei 74.355 Menschen und

war damit um 0,5 % niedriger als im Vorjahr.

Leistungen zur Teilhabe an Bildung gestiegen

Die Ausgaben

für die Leistungen zur Teilhabe an Bildung lagen 2024 bei

671 Millionen Euro und damit um 19,4 % höher als 2023. Diese

Ausgaben wurden zu 74,8 % direkt von den nordrhein-westfälischen

Kommunen erbracht, die wesentlich für die

Eingliederungshilfeleistungen für Schülerinnen und Schüler zuständig

sind. Die Ausgaben für Leistungen der Eingliederungshilfe insgesamt

wurden nur zu 7,2 % direkt von den Kommunen und zu 92,8 % über die

Landschaftsverbände erbracht.

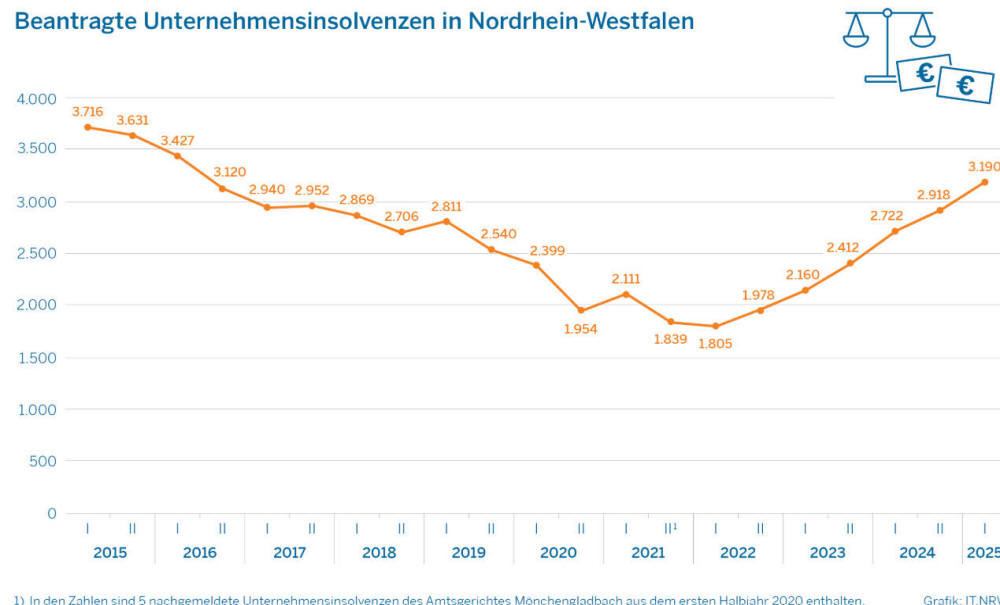

NRW: 17 % mehr

Unternehmensinsolvenzen im 1. Halbjahr 2025

* Zugleich

Rückgang bei den betroffenen Beschäftigten und den voraussichtlichen

Forderungen

* Wirtschaftsbereich „Handel; Instandhaltung und

Reparatur von KFZ“ am stärksten betroffen

Im 1. Halbjahr

2025 haben die Amtsgerichte in Nordrhein-Westfalen 3.190 beantragte

Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren das

17,2 % mehr als im 1. Halbjahr 2024. Damals hatte es 2.722 gemeldete

Unternehmensinsolvenzen gegeben. Mit 3.427 Unternehmensinsolvenzen

hatten diese zuletzt im 1. Halbjahr 2016 ein höheres Niveau als

aktuell erreicht.

Nach Rückgängen bis zum 1. Halbjahr 2022

war die Zahl der Unternehmensinsolvenzen kontinuierlich gestiegen.

Es ist zu beachten, dass das Insolvenzgeschehen in den Jahren 2020

und 2021 von Sonderregelungen geprägt war. Unter anderem war infolge

der Corona-Pandemie die Insolvenzantragspflicht für Unternehmen

teilweise ausgesetzt.

Über 21.000 betroffene Beschäftigte und 4,4 Milliarden

Euro an voraussichtlichen Forderungen

Die Zahl der im

1.Halbjahr 2025 von einer Unternehmensinsolvenz betroffenen

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lag insgesamt bei 21.274

Beschäftigten und damit um 46,4 % niedriger als im entsprechenden

Vorjahreszeitraum. Damals waren 39.683 Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer betroffen. Die Höhe der voraussichtlichen Forderungen

der Unternehmensinsolvenzen summierte sich im 1. Halbjahr 2025 auf

4,4 Milliarden Euro.

Damit waren die Forderungen um 54,0 %

niedriger als im Vorjahreshalbjahr. Damals hatte die Summe der

Forderungen bei 9,6 Milliarden Euro gelegen. Die Rückgänge bei den

betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie bei den

voraussichtlichen Forderungen bei zugleich steigenden

Unternehmensinsolvenzenzahlen deuten auf eine geringere Zahl von

Insolvenzanträgen wirtschaftlich bedeutender Unternehmen und

Unternehmensketten hin.

Höchste Zahl an

Unternehmensinsolvenzen im Wirtschaftsbereich „Handel;

Instandhaltung und Reparatur von KFZ“

Im 1. Halbjahr 2025 gab es

die meisten gemeldeten beantragten Insolvenzverfahren im

Wirtschaftsbereich „Handel; Instandhaltung und Reparatur von KFZ“.

Mit insgesamt 574 Verfahren lag die Zahl um 25,9 % über dem Wert des

entsprechenden Vorjahreszeitraums. An zweiter und dritter Stelle

folgten das „Baugewerbe“ mit 548 Verfahren und die „sonstigen

wirtschaftlichen Dienstleistungen“ mit 350 Verfahren.

Zum

letzteren Bereich gehören unter anderem der Garten- und

Landschaftsbau, Reisebüros und Wach- und Sicherheitsdienste. Nach

ersten Auswertungen lag im 1. Halbjahr 2025 der Großteil der

betroffenen Beschäftigten und der voraussichtlichen Forderungen im

Wirtschaftsbereich „Verarbeitendes Gewerbe“, in dem es 271 Verfahren

gab.

Gesamtzahl der Insolvenzen 9,4 % höher als im 1.

Halbjahr 2024

Die Gesamtzahl der gemeldeten Insolvenzverfahren

in NRW war im 1. Halbjahr 2025 mit 15.491 Verfahren um 9,4 % höher

als im entsprechenden Vorjahreszeitraum (1. Halbjahr 2024: 14.157

Verfahren). Neben den Unternehmensinsolvenzen gab es unter anderem

9.374 Verbraucherinsolvenzen, deren Zahl um 7,2 % gestiegen ist (1.

Halbjahr 2024: 8.748 Verfahren).