|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 43. Kalenderwoche:

20. Oktober

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Dienstag, 21. Oktober 2025

Thorsten Mieden ist neuer Bezirksdienstmitarbeiter für

Rheinhausen

Der Bezirksdienst beim Städtischen

Außendienst des Bürger- und Ordnungsamtes hat seinen Dienst

aufgenommen. Thorsten Mieden ist als einer der Ersten ab sofort für

den Stadtbezirk zuständig, der Rheinhausen umfasst: „Als

Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für

Gewerbetreibende, Vereine, Schulen und Kitas möchte ich ein Netzwerk

aufbauen, welches dem gesamten Bezirk Rheinhausen zugutekommt.“

Rheinhausen liegt auf der linken Rheinseite. Dort leben über 79.000

Einwohnerinnen und Einwohner auf rund 36 Quadratkilometern.

„Meinen Stadtbezirk würde ich als vielfältigen Ort beschreiben: ab

und an ruppig, idyllisch, aber auch grün. Die Rheinhausener sind

offen, ehrlich und direkt – das finde ich gut.“ Thorsten Mieden mag

die unterschiedlichen Seiten der Stadt: „Die Industriekultur, der

Rhein und seine Häfen, aber auch die Natur mit ihrer Seenvielfalt

und den Rheinauen – Duisburg hat viel zu bieten.“

Thorsten Mieden, Bezirksdienstmitarbeiter für den Stadtbezirk

Rheinhausen stellt sich auf dem Hochemmericher Markt den Bürgern und

Markthändlern vor. Fotos Tanja Pickartz / Stadt Duisburg

Der

44-Jährige war von 2018 bis 2025 beim Städtischen Außendienst des

Bürger- und Ordnungsamtes beschäftigt, bevor er zum Bezirksdienst

wechselte. Privat verbringt er gerne Zeit mit seinem vierjährigen

Neffen, kümmert sich um seine Eltern, liest viel und beschreibt sich

selbst als sehr technikaffin.

Der städtische Bezirksdienst

Die neuen

Bezirksdienstmitarbeitenden sind ab sofort täglich, weitestgehend zu

Fuß und uniformiert, in den verschiedenen Stadtteilen unterwegs, um

aktiv auf Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine und Gewerbetreibende

zuzugehen.

Zukünftig sollen in allen Duisburger

Stadtbezirken insgesamt zwei Bezirksdienstmitarbeitende unterwegs

sein. Neben der fußläufigen Sichtbarkeit der

Bezirksdienstmitarbeitenden im jeweiligen Stadtbezirk ist auch

geplant, regelmäßig Mobile Wachen, beispielsweise auf verschiedenen

Wochenmärkten sowie Infostände auf Stadtfesten anzubieten.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben dort die Möglichkeit ihre

Fragen und Anregungen loszuwerden. Außerdem soll die bestehende

Ordnungspartnerschaft durch gemeinsame Streifgänge mit den

Bezirksbeamten der Polizei weiter ausgebaut werden. Thorsten Mieden

kann – genau wie seine Kolleginnen und Kollegen vom Bezirksdienst –

jederzeit persönlich in den Stadtbezirken angesprochen werden.

Kontakt mit dem Bezirksdienst kann auch per E-Mail an

sad@stadtduisburg.de oder telefonisch unter 0203 283-3900 über die

Führungs- und Koordinierungsstelle des Bürger- und Ordnungsamtes

aufgenommen werden. Weitere Informationen online unter

www.duisburg.de/bezirksdienst.

„Tatort Duisburg“

1933–1945 – Die Stadt an Rhein und Ruhr während des

Nationalsozialismus: Führung zu Erinnerungsorten der NS-Verbrechen

Robin Richterich vom „Zentrum für Erinnerungskultur“

(ZfE) bietet am kommenden Samstag, 25. Oktober, um 15 Uhr eine

Außenführung zum Nationalsozialismus in Duisburg an.

Wie viele

Duisburgerinnen und Duisburger wählten die NSDAP? Was geschah mit

den Duisburger Jüdinnen und Juden? Gab es Widerstand gegen die

Nazis? Wie veränderte der Krieg die Stadt und gab es ein

Konzentrationslager in Duisburg?

Fragen, die bei einem

Rundgang durch die Innenstadt beantwortet und anhand von

Ortsbesuchen und biographischen Geschichten zu Menschen aus Duisburg

erläutert werden. Treffpunkt zur Führung ist am Stadtarchiv

Duisburg, Karmelplatz 5. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das

vollständige Programm ist im Internet unter

www.stadtmuseum-duisburg.de abrufbar.

Sammelkarten-Tauschbörse im Bezirksrathaus Homberg

Zur

einer Sammelkarten-Tauschbörse lädt das Bezirksrathaus Homberg am

Mittwoch, 29. Oktober, von 16 bis 19 Uhr, am Bismarckplatz 1 ein.

Die Veranstaltung „KartenKiez“ bietet Sammlerinnen und Sammlern

aller Altersgruppen die Möglichkeit, ihre Karten in entspannter

Atmosphäre zu tauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Ob Pokémon,

Star Wars, Yu-GiOh!, Panini oder andere Sammelkarten – alle Formate

sind willkommen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der

Eintritt ist kostenlos. Der kommerzielle Handel mit Sammelkarten ist

im Rahmen der Veranstaltung nicht gestattet. Für Rückfragen steht

das Team der Bezirksverwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl telefonisch

(0203/283-8832) oder per E-Mail (kultur.homberg@stadt-duisburg.de)

zur Verfügung.

Führung im Stadtmuseum

Das Kultur- und Stadthistorische Museum lädt am Sonntag, 26.

Oktober, um 15 Uhr im Museum am Johannes-Corputius-Platz

(Innenhafen) zu einer Führung mit Harald Küst in der neuen

Dauerausstellung „Cash! Eine Geschichte des Geldes“. Die Ausstellung

eröffnet Einblicke in die Entwicklung eines der zentralen Elemente

unserer Gesellschaft: das Geld.

Von Messern und Muscheln

über Münzen und Papiergeld bis hin zur digitalen Revolution – die

Ausstellung führt die Gäste durch die faszinierende Geschichte des

Geldes und beleuchtet gleichzeitig hochaktuelle Themen, die uns alle

betreffen. Die Führung bleibt nicht in der Vergangenheit stehen:

Themen wie Inflation, Geldschöpfung, und die Frage nach der

Verteilung von Reichtum und Besitz werden ebenfalls besprochen – ein

Diskurs, der aktueller nicht sein könnte.

Die Veranstaltung

ist im Museumseintritt enthalten und kostet für Erwachsene 4,50

Euro, ermäßigt zwei Euro. Das vollständige Programm ist im Internet

unter www.stadtmuseum-duisburg.de abrufbar.

100. Kunde: Walsumer Betreuungsdienst Schlüter

knackt magische Grenze!

Jubel, Blumen, Sekt! Am 18.

Oktober 2025 war es so weit: Der Betreuungsdienst Schlüter feierte

seinen 100. Kunden. Der neue Kunde Günther Mette wurde von Inhaberin

Sara Schlüter und Mitarbeiterin Patrizia Eickhoff persönlich mit

einem Blumenstrauß empfangen – natürlich wurde auch angestoßen.

„Prost auf die 100!“

Noch im Frühjahr 2023 hätte Sara

Schlüter nie gedacht, dass sie einmal mit einem eigenen

Betreuungsdienst so erfolgreich sein würde. Die gelernte

Altenpflegerin arbeitete jahrelang in verschiedenen

Pflegeeinrichtungen – doch der Traum von der Selbstständigkeit ließ

sie nie los. „Als alleinerziehende Mutter war mir ein festes

Einkommen immer wichtiger als ein Risiko“, erzählt Schlüter ehrlich.

„Aber irgendwann dachte ich: Jetzt oder nie!“

Der Zufall half

mit: 2021 lernte sie Nachbar Simon Gerhardt kennen – auch er träumte

vom eigenen Unternehmen. Zusammen starteten sie erst den

Smartphone-Stammtisch „50plusdigital“ im Café B8LICH in Walsum. Doch

schnell merkten beide: Die Senioren brauchen mehr als nur Handyhilfe

– sie brauchen echte Unterstützung im Alltag. So war die Idee für

den Betreuungsdienst Schlüter geboren!

Am 24. März 2023

gründeten Schlüter und Gerhardt offiziell den Betreuungsdienst.

Heute – nur zweieinhalb Jahre später – beschäftigt der Dienst 12

Mitarbeiterinnen! Das Team betreut Kunden im gesamten Stadtbezirk

Walsum – von Alt-Walsum über Aldenrade bis Wehofen – und

mittlerweile auch in Hamborn und Dinslaken.

Nach Kunde Nummer

100 denkt die Powerfrau schon weiter: „Ich will bis Ende 2026 auf

150 Kunden wachsen!“, sagt Schlüter entschlossen. Um dieses Ziel zu

erreichen, richtet sie sich mit einer klaren Botschaft an die

Menschen in Duisburg und Umgebung: „Wer pflegebedürftig ist und

Unterstützung im Alltag benötigt, kann sich gerne jederzeit bei uns

melden! Wir freuen uns über jeden, den wir neu in der

‚Schlüter-Familie‘ begrüßen dürfen!“

Weitere Informationen

zum Betreuungsdienst Schlüter erhalten Sie auf der Website

www.betreuungsdienst-schlueter.de

Wenn die Blätter fallen – wer muss fegen?

Haftung bei Unfällen; Reinigungspflicht kann übertragen

werden

Viele genießen den goldenen Herbst, wenn das Laub

sich langsam verfärbt. Mit sinkenden Temperaturen verlieren Bäume

aber auch ihre Blätter, Niederschläge nehmen zu. Beides zusammen

verwandelt Bürgersteige in Rutschbahnen. Ohne Räumen ist ein Unfall

schnell passiert.

Wer zum Besen greifen muss, regeln die

meisten Kommunen in ihren Satzungen. Hier schreiben sie fest, ob und

in welchem Umfang sich Hauseigentümer um die Reinigung der

Bürgersteige kümmern müssen. Wer sich der Reinigungspflicht

dauerhaft entzieht, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Den Eigentümern

eines Mietshauses steht es offen, die Reinigungspflicht über den

Mietvertrag an die Mieter weiterzugeben.

Ereignet sich ein

Unfall, hat der nicht nur eine strafrechtliche Seite. Hier geht es,

wie die HUK-COBURG mitteilt, auch um persönliche Haftung. Bricht

sich ein Passant beispielsweise das Bein, weil vergessen wurde, die

Blätter wegzufegen, muss der Verantwortliche für den Schaden

aufkommen.

Gefährlich: Nasses Herbstlaub kann Bürgersteige schnell in rutschige

Flächen verwandeln.. Foto HUK

Ohne Haftpflichtversicherung

kann das teuer werden: Im geschilderten Fall können dem Geschädigten

Schmerzensgeld und falls er arbeitet auch eine Entschädigung für

seinen Verdienstausfall zustehen. Bleiben nach einem Unfall

dauerhafte Schäden zurück, können sogar lebenslange Rentenzahlungen

fällig werden.

Ob und in welchem Umfang ein säumiger

Laubräumer haftet, hängt allen Regeln zum Trotz oft von den

speziellen Umständen des Einzelfalls ab. Sollte der Geschädigte den

Rechtsweg beschreiten, steht die Haftpflichtversicherung ihrem

Kunden zur Seite.

Koalitionspläne zur Ausweitung der Mehrarbeit:

Steuerbefreiung von Überstundenzuschlägen bringt kaum Entlastung –

Beschäftigte mit niedrigeren Einkommen gehen weitgehend leer aus

Nach den Plänen der schwarz-roten Koalition sollen

Überstundenzuschläge künftig unter bestimmten Bedingungen steuerfrei

bleiben. Doch wie viele Menschen von der neuen Regelung profitieren

würden und wie hoch die Steuerersparnis ausfällt, war bisher unklar.

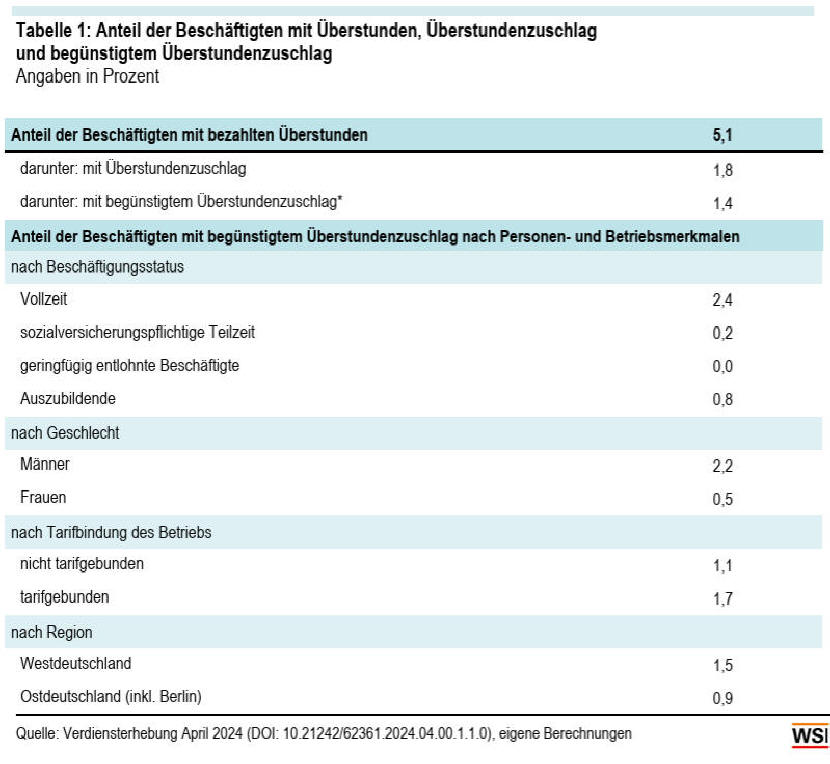

Eine neue Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen

Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung zeigt jetzt: Nur eine

verschwindend kleine Minderheit von 1,4 Prozent aller Beschäftigten

könnte sich künftig auf einen Steuerbonus freuen, der Rest geht leer

aus.*

Im Durchschnitt aller Beschäftigten in Deutschland

blieben deshalb nur 0,87 Euro pro Monat steuerfrei, die mittlere

Steuerersparnis fällt mit monatlich 0,31 Euro noch einmal dürftiger

aus. Gleichzeitig entfällt die Entlastung ganz überwiegend auf

Beschäftigte aus der oberen Hälfte der Entgeltverteilung. Die

Berechnungen des WSI beruhen auf der Verdiensterhebung des

Statistischen Bundesamtes vom April 2024, die detaillierte

Gehaltsdaten von rund 9,6 Millionen Beschäftigten enthält.

„In den Betrieben haben sich Arbeitszeitkonten durchgesetzt und

Mehrarbeit kann später durch Freizeit ausgeglichen werden“, so

Studienautor Dr. Malte Lübker. Nach den Ergebnissen der

IAB-Arbeitszeitrechnung verfällt zudem die Mehrheit der Überstunden

im engeren Sinne.

„Bezahlte Überstunden sind inzwischen eher

ein Randphänomen“, so Lübker. Laut Verdiensterhebung bekamen im

April 2024 nur 5,1 Prozent der Beschäftigten Überstunden ausbezahlt,

darunter waren 1,8 Prozent mit einem Überstundenzuschlag.

Nach den Koalitionsplänen sollen Überstunden jedoch nur

berücksichtigt werden, wenn diese über die normale Vollzeit

hinausgehen, sodass sich mit 1,4 Prozent ein noch kleinerer Kreis

von Begünstigten abzeichnet. Beschäftigte in Teilzeit erreichen die

Vollzeitschwelle auch inklusive Überstunden nur in Ausnahmefällen,

sodass von ihnen nur 0,2 Prozent einen Steuervorteil erwarten

können. Geringfügig Beschäftigte gehen leer aus. Deutlich häufiger

profitieren hingegen Vollzeitbeschäftigte (2,4 %).

Für

Beschäftigte mit Tarifvertrag (1,7 %) sind die Aussichten auf einen

Steuerbonus etwas besser, als wenn der Tarifvertrag fehlt (1,1 %).

Da Frauen in Deutschland häufiger in Teilzeit arbeiten als Männer,

würden unter ihnen nur 0,5 Prozent von der Steuerbefreiung

profitieren.

Bei Männern ergibt sich ein höherer Anteil von

2,2 Prozent. Deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern

zeigen sich auch bei der Höhe der freigestellten Beträge: Während

Männer künftig pro Monat durchschnittlich 1,46 Euro steuerfrei mit

nach Hause nehmen würden, sind es bei Frauen nur 0,23 Euro pro

Monat. Dies liegt nur zum Teil daran, dass Frauen aufgrund der

ungleichen Verteilung der Sorgearbeit weniger Überstunden machen als

Männer.

Entscheidend ist vielmehr, dass bei Frauen aufgrund

des Vollzeit-Erfordernisses nur rund die Hälfte (54 %) der

Überstunden mit Zuschlag unter das neue Steuerprivileg fallen würde.

Bei Männern sind es neun von zehn Überstunden mit Zuschlag (88 %).

Entgeltexperte Lübker sieht darin einen Beleg für die mittelbare

Diskriminierung von Frauen. Auch wenn die individuelle Entlastung

insgesamt sehr klein ist: Das Koalitionsvorhaben hat zudem

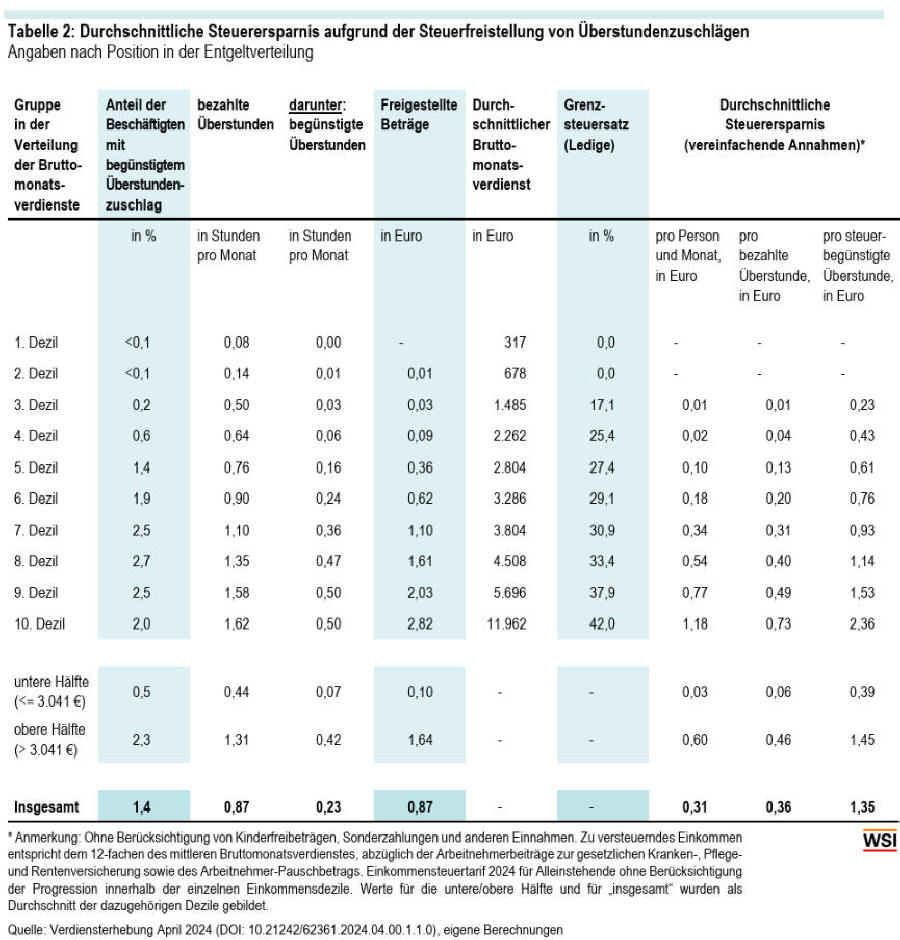

problematische Auswirkungen auf die Einkommensverteilung.

Rund 95 Prozent des Entlastungsvolumens käme Beschäftigten aus der

oberen Hälfte der Entgeltverteilung zugute, während auf die untere

Hälfte nur 5 Prozent der Gesamtsumme entfallen. Für

Arbeitnehmer*innen mit einem Bruttomonatsverdienst von bis zu 3.041

Euro beträgt die durchschnittliche Steuerersparnis gerade einmal 3

Cent pro Monat, für das Zehntel mit den höchsten Gehältern hingegen

1,18 Euro.

„Die neue Studie zeigt, wie sozial unausgewogen das Vorhaben

ist“, sagt Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, Wissenschaftliche

Direktorin des WSI. „Statt eine breite Entlastung zu bewirken, würde

von dem Steuerprivileg in erster Linie eine kleine Gruppe von

Beschäftigten profitieren, die auch so ein auskömmliches Gehalt

haben. Das trägt weiter zur Ungleichheit in der Gesellschaft bei und

setzt ein falsches Signal.“

Das Vorhaben, das auf das

Wahlprogramm der CDU/CSU zurückgeht, war zuletzt auch vom

Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium der Finanzen scharf

kritisiert worden. Die Ökonom*innen hatten argumentiert, dass die

neue Regelung das Steuerrecht noch komplexer macht und erhebliche

Bürokratiekosten bei Arbeitgebern und in der Finanzverwaltung

verursachen würde. Außerdem bezweifelten sie, dass die

Steuerersparnis aufgrund ihrer geringen Höhe einen wirksamen Anreiz

für Mehrarbeit setzt.

Der Beirat war dabei unter großzügigen

Annahmen von einer Steuerersparnis von 3,50 Euro pro Überstunde

ausgegangen. Die neue WSI-Analyse zeigt, dass der Steuerbonus in der

Realität mit 1,35 Euro pro Überstunde deutlich geringer ausfallen

dürfte. Für Beschäftigte mit einem Bruttoverdienst von bis zu 3.041

Euro beläuft sich das durchschnittliche Plus beim Netto-Gehalt sogar

nur auf 0,39 Euro pro steuerbegünstigter Überstunde mit Zuschlag.

Grund dafür ist unter anderem, dass für Beschäftigte mit

geringerem Einkommen auch der Steuersatz geringer ist und

Überstundenzuschläge geringer ausfallen als bei Beschäftigten mit

höherem Einkommen. Handlungsbedarf besteht laut der neuen WSI-Studie

in anderen Bereichen. So verfällt derzeit nach der

IAB-Arbeitszeitrechnung mehr als die Hälfte aller geleisteten

Überstunden ohne Bezahlung und ohne Freizeitausgleich.

Um

dies zu verhindern, sollten laut Studie verbleibende Lücken in der

Arbeitszeiterfassung geschlossen werden. Zudem gibt es bei einigen

Arbeitgebern – beispielsweise im Polizeidienst des Landes

Nordrhein-Westfalen – die fragwürdige Praxis, auch bereits erfasste

Überstunden unter bestimmten Bedingungen wieder aus den

Arbeitszeitkonten zu löschen.

Trotzdem hat sich auf den

Arbeitszeitkonten in Deutschland inzwischen ein Berg von fast 500

Millionen bereits geleisteter Stunden im Wert von rund 9,5

Milliarden Euro angesammelt. „Wenn Beschäftigte in Bereichen mit

besonders hoher Arbeitsbelastung keine realistische Perspektive auf

Freizeitausgleich haben, kann es sinnvoll sein, die Zeitguthaben

auszuzahlen“, so Lübker. „Ob ein etwaiger Überstundenzuschlag dabei

steuerfrei bleibt oder nicht, ist für die Beschäftigten eher

zweitrangig.“

Bundesausschuss passt Häusliche Krankenpflege-Richtlinie nach

Hinweisen aus der Versorgung an

Nach verschiedenen Hinweisen von Vertragsärztinnen und -ärzten sowie

von Stellungnahmeberechtigten hat der Gemeinsame Bundesausschuss

(G-BA) seine Häusliche Krankenpflege-Richtlinie angepasst.

Der G-BA stellte klar, dass die Verantwortung für die

Durchführung der verordneten Maßnahmen der Behandlungspflege

bei den Pflegekräften resp. Pflegefachkräften liegt.

Folgerichtig wurde der bisher verwendete Begriff „delegieren“

durch „übertragen“ ersetzt.

Damit zeichnet der G-BA die

bestehende Rechtslage nach und schafft Klarheit. Außerdem

streicht der G-BA die in dieser Richtlinie nicht mehr nötigen

Übergangsregelungen zur außerklinischen Intensivpflege sowie

die Sonderregelungen im Zusammenhang mit der

COVID-19-Epidemie.

Angepasst wurde auch das

Leistungsverzeichnis der verordnungsfähigen Maßnahmen der

häuslichen Krankenpflege. Beispielhaft zu nennen sind diese

Änderungen:

Neu fügte der G-BA als Nummer 32 die

„(POCT-)INR-Messung zur Anpassung der

Antikoagulationstherapie“ (Gerinnungskontrolle) ein.

Bei Patientinnen und Patienten, die blutverdünnende

Vitamin-A-Antagonisten erhalten, sollen Pflegekräfte resp.

Pflegefachkräfte den Gerinnungswert des Blutes mit einem

zuvor ärztlich verordneten Messgerät (Koagulometer) ermitteln

und bewerten. Dafür soll auf den International Normalized

Ratio (INR) zurückgegriffen werden, einem Wert für die

Gerinnungsdauer des Blutes. Geregelt werden zudem die

Durchführung, die Verordnungsvoraussetzungen sowie die Dauer

und die Häufigkeit der Maßnahme.

In der

Leistungsnummer 16 „Infusionen i. v.“ wurde bei den Vorgaben

zur parenteralen Ernährung klargestellt, dass die alleinige

Flüssigkeitssubstitution und die alleinige parenterale

Ernährung, gegebenenfalls inklusive der bedarfsabhängigen

Zugabe von Vitaminen und Spurenelementen, Leistungen der

häuslichen Krankenpflege sein können.

Aus der

Leistungsnummer 6 wurde die „Bronchialtoilette

(Bronchiallavage)“ gestrichen; da die Leistungsgruppe

allgemein Maßnahmen zum Absaugen umfasst, muss die

Bronchialtoilette nicht gesondert dargestellt werden. Die

mittels Bronchoskop durchgeführte Bronchiallavage hingegen

stellt eine ärztliche Leistung dar, die als risikobehafteter

Eingriff nicht an Pflegefachpersonen übertragbar ist.

In der Leistungsnummer 26.2 wurde im Hinblick auf

Einreibungen der Haut mit ärztlich verordneten Medikamenten

klarer formuliert, dass es auf den akut

behandlungsbedürftigen Zustand der dermatologischen

Erkrankung ankommt, nicht darauf, dass es sich um eine

ausschließlich akut auftretende Erkrankung handeln muss.

HANDVERLESEN | Edgar Hilsenrath – Ich bin nicht Ranek

Helmut Braun liest aus seiner Hilsenrath-Biografie und berichtet

über die Begegnungen mit dem Literaten.

Spannend und einfühlsam

zeichnet Helmut Braun die Lebenslinien des deutschsprachigen Juden

Edgar Hilsenrath und verknüpft Leben und Werk dieses sprachmächtigen

Erzählers zu einem Bild, in dem auch die gewaltigen Verwerfungen des

20. Jahrhunderts aufscheinen. Ein 1926 in Deutschland geborener Jude

hatte wenig Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten.

Die

Alternativen in Nazideutschland waren: Emigrieren oder deportiert

werden. Dass einer den Krieg in Deutschland überlebte, war möglich,

aber unwahrscheinlich. So ist es im Prolog des Romans 'Fuck America

– Bronskys Geständnis' von Edgar Hilsenrath nachzulesen. Er wurde

deportiert und dank einer Reihe glücklicher Fügungen überlebte er,

emigrierte nachträglich in die USA und schrieb sich mit dem

Ghettoroman 'Nacht' die erlittenen Traumata von der Seele. So begann

eine im höchsten Maße ungewöhnliche Schriftstellerkarriere.

Edgar Hilsenrath und Helmut Braun sind seit 1977, seit im

Literarischen Verlag Braun in Köln der bitterböse, satirische Roman

‚Der Nazi & der Friseur‘ erschien, befreundet. Im Laufe von 26

Jahren hat der Autor seinem Biografen seine Sicht der Geschehnisse,

seine Wahrnehmungen berichtet, gewichtet, gewertet.

Zusätzlich

hat Helmut Braun eine Vielzahl von Interviews und autobiografische

Texte Hilsenraths ausgewertet und den umfangreichen Vorlass des

Schriftstellers gesichtet, der mittlerweile an die Akademie der

Künste in Berlin übergeben wurde.

Dokumente, Briefe, Fotos,

Medien- und Zeitzeugenberichte, auch wissenschaftliche Arbeiten

bilden das Fundament dieser Biografie. Die Erinnerungen des

Biografen an gemeinsame Erlebnisse mit Edgar Hilsenrath und Texte,

die autobiografische Einschübe in seinen Romanen sind oder sein

könnten, ergänzen den biografischen Bericht und stellen immer wieder

die Fakten in Frage; denn: was sind schon Fakten, wenn ein Leben zu

erzählen ist.

HANDVERLESEN | Edgar Hilsenrath – Ich bin

nicht Ranek

Donnerstag, 23. Oktober 2025, 19:00 Uhr

Das PLUS

am Neumarkt, Neumarkt 19, 47119 Duisburg-Ruhrort

Eintritt

frei(willig) – Hutveranstaltung

Kirchen und Stadt

gedenken der Menschen, die in Duisburg anonym bestattet wurden -

Gottesdienst für „Unbedachte“ in Salvator am 21. Oktober

Auch in diesem Jahr feiern die christlichen Kirchen in Duisburg

gemeinsam mit der Stadt Duisburg einen ökumenischen

Gedenkgottesdienst für die „Unbedachten dieser Stadt“: Am Dienstag,

21. Oktober 2025, wird um 15 Uhr in der Salvatorkirche, am Burgplatz

neben dem Rathaus, jener Verstorbenen gedacht, die auf Veranlassung

des städtischen Ordnungsamtes bestattet wurden.

Stadt und

Kirchen möchten mit diesen Gottesdiensten - im März 2011 fand der

erste dieser Art statt - ein Zeichen mit-menschlicher Verbundenheit

setzen und laden alle Mitbürgerinnen und Mitbürger zu der

Gedächtnisfeier ein. Den Gedenkgottesdienst gestalten Lutz Peller,

der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen

Duisburg, Pfarrer Dr. Christoph Urban, Superintendent des

Evangelischen Kirchenkreises Duisburg, Pfarrer Andreas Brocke,

Stadtdechant der Katholischen Kirche Duisburg, sowie Bürgermeisterin

Edeltraud Klabuhn als Vertreterin der Stadt Duisburg. Es predigt

Superintendent Urban.

Die Duisburger Tageszeitungen

unterstützen diese Form des Gedenkens mit der Schaltung einer

kostenlosen Traueranzeige, in der die Namen der Verstorbenen

aufgeführt sind. In Duisburg werden in jedem Jahr etwa 400

Verstorbene im Rahmen einer ordnungsbehördlichen Bestattung

beerdigt. Seit Oktober 2024 fand für 23 dieser Verstorbenen keine

Trauerfeier statt, da sie keiner Religionsgemeinschaft angehörten

und auch keine Angehörigen bzw. Nachbarn vorhanden waren, die eine

entsprechende Feier wünschten.

An das Leben der Menschen,

derer niemand gedacht hat, gibt es keine Erinnerung. Im

Gedenkgottesdienst werden die Namen der Verstorbenen vorgelesen und

auf dem Altar für jeden ein Teelicht entzündet. Das Blatt mit den

Namen wird in eine Vitrine gelegt, in weiteren Gottesdiensten kommen

Blätter hinzu, die dann zu einem „Buch des Lebens“ gebunden werden.

Damit soll ein Zeichen gesetzt werden: Bei Gott wird keiner

vergessen, jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes und deshalb

einmalig, unverwechselbar und unverlierbar. Bei Gott ist kein Mensch

„unbedacht“.

Salvatorkirche und Rathauss Duisburg (Foto: Rolf Schotsch).

Fesselnder Literaturabend im Begegnungscafé

Gemeinde lädt zur Duisburg-Krimi-Lesung

Engagierte der

Evangelischen Kirchengemeinde Duisburg Meiderich servieren im

Begegnungscafé „Die Ecke“, Horststr. 44a, regelmäßig auch kulturelle

Leckerbissen. Den nächsten literarischen Happen gibt es am Dienstag,

21. Oktober 2025 um 19 Uhr, wenn Helga Dittrich und Elke Klüpfel

Autor Dieter Kaspers begrüßen. Er liest aus seinem historischen

Duisburg-Krimi „Kommissar Greulichs Witterung“.

Der Roman

erzählt von einer Mordserie und schwierigen Ermittlungen in den

frühen 1950er-Jahren, in denen Kripo-Beamte mit einen Festgenommenen

auch schon mal zu Fuß oder in der Straßenbahn unterwegs sind. Das

Team des Begegnungscafés lädt zu einer spannende Zeitreise - nicht

für Krimibegeisterte und Fans der Stadtgeschichte. Der Eintritt ist

frei.

Mehr Infos hat Yvonne de Temple-Hannappel, die

Leiterin des Begegnungscafés (Tel. 0203 45 57 92 70, E-Mail:

detemple-hannappel@gmx.de). Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.kirche-meiderich.de.

Helga Dittrich, die im Literaturcafé Meiderich vorliest (Foto:

www.kirche-meiderich.de).

Exporte von Eisen und Stahl sinken in den ersten acht

Monaten des Jahres 2025 um 4,8 %

• Eisen- und

Stahlexporte in die USA weniger stark gesunken als die deutschen

Eisen- und Stahlexporte insgesamt

• 6,2 % aller Exporte von

Eisen und Stahl gehen in die USA

• Wichtigstes Zielland für

deutsche Eisen- und Stahlexporte ist Polen

Seit dem 12. März 2025 erheben die USA für den Import von

Eisen, Stahl und Aluminium sowie Waren daraus Zusatzzölle in Höhe

von 25 %. Seit dem 4. Juni 2025 betragen die Zusatzzölle 50 %. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden von Januar

bis August 2025 Eisen und Stahl sowie Waren daraus im Wert von 2,5

Milliarden Euro aus Deutschland in die Vereinigten Staaten

exportiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sanken die

Exporte dieser Handelsgüter in die USA um 2,3 %. Damit sanken die

Eisen- und Stahlexporte in die USA in den ersten acht Monaten 2025

weniger stark als die deutschen Eisen- und Stahlexporte insgesamt,

die gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,8 % auf 39,9 Milliarden

Euro zurückgingen. Dies ist der niedrigste Wert für die ersten acht

Monate eines Jahres seit dem Jahr 2021, als Eisen- und Stahlprodukte

im Wert von 36,7 Milliarden Euro exportiert wurden.

6,2 % aller deutschen Eisen- und Stahlexporte gehen in die USA

Insgesamt gingen 6,2 % der deutschen Eisen- und Stahlexporte von

Januar bis August 2025 in die USA. Damit lagen die Vereinigten

Staaten auf Rang 6 der wichtigsten Abnehmerstaaten dieser

Handelsgüter. Die meisten deutschen Eisen- und Stahlexporte wurden

in Staaten der Europäischen Union (EU) geliefert.

Rang 1

belegte Polen mit 3,7 Milliarden Euro oder 9,3 % aller Eisen- und

Stahlexporte, danach folgten Frankreich (3,2 Milliarden Euro

beziehungsweise 8,1 %) und die Niederlande (3,0 Milliarden Euro

beziehungsweise 7,6 %).

Im gesamten Jahr 2024 hatte

Deutschland Eisen und Stahl sowie Waren daraus im Wert von

60,6 Milliarden Euro exportiert. Die Vereinigten Staaten lagen dabei

mit 3,8 Milliarden Euro oder 6,2 % der Gesamtexporte im Jahr 2024

auf Rang 5 der wichtigsten Abnehmerstaaten.

Importe von

Eisen und Stahl in den ersten acht Monaten 2025 insgesamt rückläufig

Nach Deutschland importiert wurden in den ersten acht Monaten 2025

Eisen und Stahl im Wert von 34,0 Milliarden Euro. Das waren 2,7 %

weniger als im Vorjahreszeitraum (darunter USA: 555 Millionen Euro;

+7,6 %). Damit fielen die Eisen- und Stahlimporte in den ersten acht

Monaten 2025 auf den niedrigsten Stand seit 2020: Von Januar bis

August 2020 wurden Eisen und Stahl sowie Waren daraus im Wert von

25,2 Milliarden Euro nach Deutschland importiert.

Wichtigstes Herkunftsland von Eisen- und Stahlimporten war von

Januar bis August 2025 Italien. Von dort kamen 3,9 Milliarden Euro

beziehungsweise 11,4 % der Importe dieser Handelsgüter. Auf Rang 2

und 3 befanden sich Österreich (3,1 Milliarden Euro beziehungsweise

9,0 %) und China (3,0 Milliarden Euro beziehungsweise 8,9 %).

Aluminiumexporte in die USA sinken um 7,4 % zum

Vorjahreszeitraum

In den ersten acht Monaten 2025 exportierte

Deutschland Aluminium und Waren daraus im Wert von insgesamt

12,6 Milliarden Euro. Das waren 5,1 % mehr als im Vorjahreszeitraum.

Mengenmäßig gingen im gleichen Zeitraum die Exporte dieser Güter um

0,2 % zum Vorjahr zurück.

In die Vereinigten Staaten wurden

Aluminium und Waren daraus im Wert von 419 Millionen Euro geliefert.

Das entsprach einem Rückgang um 7,4 % gegenüber dem

Vorjahreszeitraum und einem wertmäßigen Anteil von 3,3 % an den

gesamten deutschen Aluminiumexporten. Die USA lagen damit auf

Rang 10 der wichtigsten Abnehmerstaaten dieser Handelsgüter.

Wie bei Eisen und Stahl gingen auch bei Aluminium und Waren

daraus die meisten Exporte in EU-Mitgliedstaaten, vor allem nach

Frankreich (1,2 Milliarden Euro beziehungsweise 9,7 % der gesamten

Aluminiumexporte), Österreich (1,2 Milliarden Euro beziehungsweise

9,4 %) und Polen (1,1 Milliarden Euro beziehungsweise 9,1 %).

In den ersten acht Monaten des Jahres 2025 importierte

Deutschland Aluminium und Waren daraus im Wert von 13,8 Milliarden

Euro. Das waren 5,0 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Mengenmäßig

gingen die Aluminiumimporte um 1,6 % zurück. Wichtigste

Herkunftsländer für Aluminium und Waren daraus waren in den ersten

acht Monaten 2025 die Niederlande (1,4 Milliarden Euro

beziehungsweise 9,8 % der gesamtem Aluminiumimporte), Österreich

(1,2 Milliarden Euro beziehungsweise 8,7 %) und Italien

(1,1 Milliarden Euro beziehungsweise 8,0 %).

Auftragsbestand im

Verarbeitenden Gewerbe im August 2025: +0,1 % zum Vormonat

August 2025 +0,1 % real zum Vormonat (kalender- und

saisonbereinigt)

+5,0 % real zum Vorjahresmonat

(kalenderbereinigt)

Reichweite des Auftragsbestands 7,9 Monate

Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im

Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Ergebnissen des

Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2025 gegenüber

Juli 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,1 % gestiegen. Im

Vergleich zum Vorjahresmonat August 2024 stieg der Auftragsbestand

kalenderbereinigt um 5,0 %.

Die leicht positive Entwicklung des Auftragsbestands gegenüber dem

Vormonat ist auf Anstiege im Maschinenbau (saison- und

kalenderbereinigt +1,1 %) und im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge,

Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge) mit +0,9 % zum Vormonat

zurückzuführen.

Negativ auf das Gesamtergebnis wirkte sich hingegen der Rückgang in

der Automobilindustrie mit -5,1 % aus. Die offenen Aufträge aus dem

Inland stiegen im August 2025 gegenüber Juli 2025 um 0,6 %, der

Bestand an Aufträgen aus dem Ausland fiel hingegen um 0,1 %. Bei den

Herstellern von Vorleistungsgütern stieg der Auftragsbestand zum

Vormonat Juli 2025 um 1,3 %.

Bei den Herstellern von

Investitionsgütern sank er um 0,1 %, bei den Herstellern im Bereich

der Konsumgüter sank er um 0,4 %. Reichweite des Auftragsbestands

auf 7,9 Monate gestiegen Im August 2025 stieg die Reichweite des

Auftragsbestands auf 7,9 Monate (Juli 2025: 7,8 Monate).

Bei

den Herstellern von Investitionsgütern blieb die Reichweite konstant

bei 10,7 Monaten, bei den Herstellern von Vorleistungsgütern bei

4,3 Monaten und bei den Herstellern von Konsumgütern bei

3,6 Monaten.

Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die

Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz ohne neue Auftragseingänge

theoretisch produzieren müssten, um die vorhandenen Aufträge

abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus aktuellem Auftragsbestand

und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate im betreffenden

Wirtschaftszweig berechnet.