|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 43. Kalenderwoche:

23. Oktober

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Umstellung auf Winterzeit:

26.10.2025

Uhr-Umstellung von 3 Uhr auf 2 Uhr.

Umstellung auf Winterzeit:

26.10.2025

Uhr-Umstellung von 3 Uhr auf 2 Uhr.Freitag, 24. Oktober 2025

Stadtbibliothek Duisburg feiert den „Tag der Bibliotheken“

Die Zentralbibliothek lädt anlässlich des bundesweiten

„Tags der Bibliotheken“ am Freitag, 24. Oktober, von 11 bis 18.30

Uhr im Stadtfenster an der Steinschen Gasse 26 in der Stadtmitte zu

einem abwechslungsreichen Aktionstag ein. Besucherinnen und Besucher

erwartet ein buntes Programm, das zeigt, wie modern, kreativ und

lebendig Bibliothek heute ist. Gleich zu Beginn, ab 11 Uhr, heißt

es: „Entdecken Sie das Bibliotheksuniversum!“

Bei einer

spannenden Smartphone-Rallye durch die Bibliothek können Gäste auf

eigene Faust Fragen lösen und die vielseitigen Angebote der

Bibliothek spielerisch kennenlernen. Im Foyer präsentiert das Team

von „Libby“ zwischen 11 und 17 Uhr die beliebte App für Hörbücher

und englischsprachige Medien. Hier erfahren Interessierte aus erster

Hand, wie einfach digitale Medien mit dem Smartphone oder Tablet

genutzt werden können.

Ein besonderes Highlight ist der

ganztägige Medientrödel. Hier werden liebevoll verpackte Buchpakete

für kleines Geld angeboten. Der gesamte Erlös kommt der Duisburger

Bibliotheksstiftung zugute. Wer die Bibliothek einmal vollständig

erkunden möchte, kann um 11 Uhr oder 14 Uhr an einer Führung durch

die Bibliothek teilnehmen.

In rund 60 Minuten erfahren die

Besucherinnen und Besucher Wissenswertes über die vielfältigen

Medien, Services und Projekte der Stadtbibliothek Duisburg.

Treffpunkt ist jeweils das Foyer. Technikinteressierte können in der

„Machbar“ auf der dritten Etage den Schneideplotter kennenlernen.

Bei den offenen Schnupperstunden um 11 Uhr, 14 Uhr sowie um 17 Uhr

lassen sich eigene kleine Projekte wie Aufkleber oder Beschriftungen

gestalten – Kreativität ausdrücklich erwünscht.

Musikliebhaber kommen zwischen 14 und 16 Uhr auf ihre Kosten: Die

Bibliothek der Dinge präsentiert im Foyer ihren „klangvollen

Bestand“ an Musikinstrumenten. Ob Zupfen, Streichen oder Trommeln –

hier darf ausprobiert werden. Zum Ausklang des Tages lädt der neue

Duisburger Sachbuchzirkel von 17 bis 18.30 Uhr in die zweite Etage

ein.

Hier können Sachbuchfans ihre Lieblingsbücher

vorstellen oder einfach bei inspirierenden Gesprächen zuhören. Der

Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Eine Anmeldung ist nicht

erforderlich. Weitere Informationen:

www.stadtbibliothek-duisburg.de.

Städtische Bibliothek im Stadtfenster 2014 - BZ-Foto haje

Die alte Stadtbibliothek (ehemals DeFaKa-Haus - Deutsches Familien Kaufhaus) im Winter 2013 - BZ-Foto haje

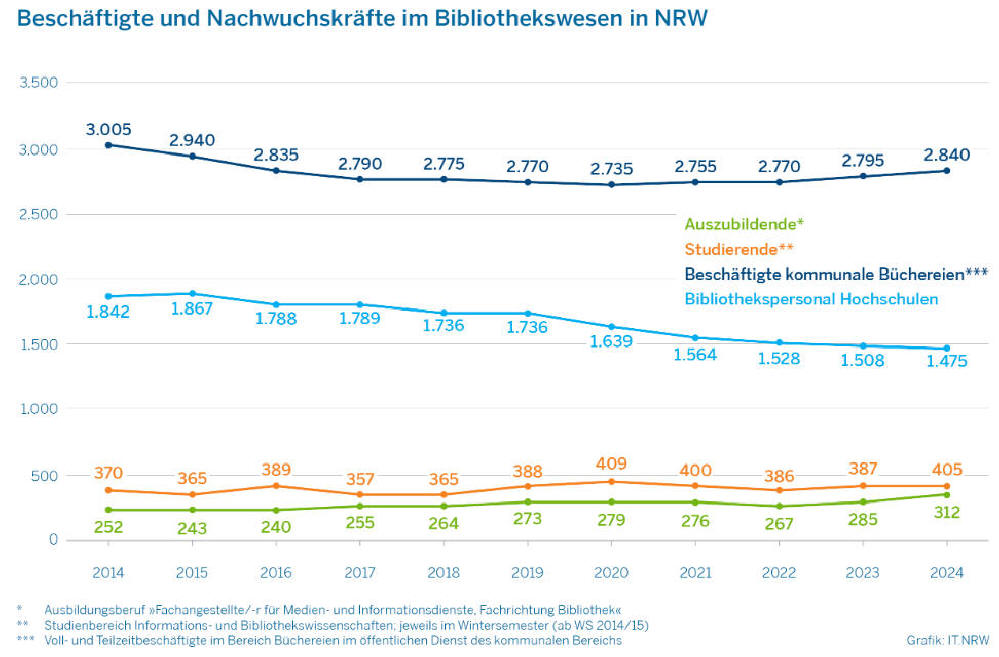

Tag der Bibliotheken: Bundesweit

befand sich fast jede fünfte Bibliothek in NRW

* 2023

gab es über 1.700 Bibliotheken in NRW.

* Rückgang der Zahl der

Bibliotheken und Beschäftigten im Zeitvergleich.

* Zuwachs bei

Auszubildenden und Studierenden im Bibliothekswesen.

Über

1.700 Bibliotheken waren im Jahr 2023 laut einer freiwilligen

Erhebung der Deutschen Bibliotheksstatistik in Nordrhein-Westfalen

angesiedelt. Wie das StatistischesLandesamt anlässlich des 30. „Tags

der Bibliotheken” am 24. Oktober mitteilt, befand sich damit fast

jede fünfte der bundesweit rund 9.100 Bibliotheken in NRW.

Bei fast 90 % der Einrichtungen in NRW handelte es sich 2023 um

öffentliche Bibliotheken; die übrigen waren wissenschaftliche

(Spezial-)Bibliotheken. Über 22,3 Millionen Mal haben die

Einwohnerinnen und Einwohner Nordrhein-Westfalens im Jahr 2023 eine

öffentliche Bibliothek aufgesucht; das waren rein rechnerisch im

Jahr 1,2 Besuche pro Einwohner/-in.

Rückgang der Zahl der

Haupt- und Zweigstellen von Bibliotheken

In den vergangenen

Jahren ist die Anzahl der Haupt- und Zweigstellen der Bibliotheken

in NRW zurückgegangen: Während es 2014 noch über 1.900 Bibliotheken

gab, waren es im Jahr 2023 nur noch rund 1.700. Damit verringerte

sich die Zahl der Bibliotheken innerhalb von neun Jahren um etwa

11 %.

Weniger Personal in Bibliotheken beschäftigt als vor

zehn Jahren

Auch die Zahl der Beschäftigten in öffentlichen

Büchereien und Hochschulbibliotheken ist im Zeitvergleich

zurückgegangen. So sank die Zahl der Voll- und Teilzeitbeschäftigten

in Büchereien im öffentlichen Dienst des kommunalen Bereichs von

2014 bis 2024 um rund 5 %. Im Jahr 2024 waren dort etwa 2.800

Personen beschäftigt.

Den niedrigsten Stand der letzten

10 Jahre hatte es allerdings im Corona-Jahr 2020 gegeben, seitdem

war die Zahl der Beschäftigten wieder leicht gestiegen. Bei der Zahl

der Beschäftigten in den Bibliotheken der Hochschulen war dagegen in

den letzten 10 Jahren ein fast kontinuierlicher Rückgang erkennbar:

Während es 2014 mehr als 1.800 Beschäftigte gab, waren es Anfang

Dezember 2024 nur noch rund 1.500. Damit hat sich das

Bibliothekspersonal der Hochschulen um fast 20 % verringert.

Mehr Azubis und Studierende im Bibliothekswesen

Zuwachs gab

es demgegenüber beim Nachwuchs im Bibliothekswesen: Im

Wintersemester 2024/25 waren über 400 Studierende im Studienbereich

Informations- und Bibliothekswissenschaften eingeschrieben. Das

waren rund 9 % mehr als noch im Wintersemester 2014/15, als 370

Personen in Fächern dieses Studienbereichs studiert hatten.

Ziel dieser Studienfächer ist es, die Absolventinnen und Absolventen

zur selbstständigen Ausübung bibliothekarischer Tätigkeiten sowie zu

Leitungs- und Führungsaufgaben in Bibliotheken zu befähigen. Auch

die Zahl der Auszubildenden als „Fachangestellte für Medien- und

Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek” ist im Zeitverlauf

gestiegen.

In diesem Ausbildungsberuf verwalten die Azubis

analoge und digitale Medien und pflegen Bibliotheksbestände. 2024

lernten über 300 Personen diesen Ausbildungsberuf. Das waren rund

24 % mehr als 2014.

Offizielle Einweihungsfeier des Sozialgerichts und

Arbeitsgerichts Duisburg

Am 22. Oktober 2025 wurde

das neue gemeinsame Gerichtsgebäude des Sozialgerichts und

Arbeitsgerichts Duisburg offiziell eingeweiht. Dr. Daniela Brückner,

Staatssekretärin des Ministeriums der Justiz des Landes

Nordrhein-Westfalen, nahm die Einweihung in Anwesenheit von rund 50

geladenen Gästen aus Politik, Justiz, Anwaltschaft und

Sozialverbänden vor.

Zu den Gästen zählten unter anderem Edeltraud Klabuhn, Erste

Bürgermeisterin der Stadt Duisburg, Dr. Jens Blüggel, Präsident des

Landessozialgerichts NordrheinWestfalen, sowie Dr. Christoph Ulrich,

Präsident des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf. Begrüßt wurden sie

vom Vizepräsidenten des Sozialgerichts Duisburg, Andreas Ostheimer,

und der Direktorin des Arbeitsgerichts Duisburg, Anja Ulrich.

Die beiden Gerichte, die bereits seit über 44 Jahren eine

„wohl erprobte Wohn- und Arbeitsgemeinschaft“ bilden, sind im

Dezember 2024 in das umfassend sanierte Gebäude an der

Aakerfährstraße 40 in Duisburg-Duissern umgezogen. Der Umzug war ein

echter organisatorischer Kraftakt: Nach jahrelanger Planung der

Neuanmietung wurden Ende November 2024 innerhalb weniger Tage rund

3.500 laufende Meter Akten, zahlreiche Regale, Möbel, Arbeitsplätze

und die IT an den neuen Standort verlagert – und das, ohne den

Verhandlungsbetrieb zu unterbrechen.

Möglich wurde dies

durch den großen Einsatz der Beschäftigten und den reibungslosen

Zusammenhalt beider Gerichte. Dies würdigten auch die

Staatssekretärin und die Erste Bürgermeisterin in ihren Grußworten.

Beide lobten nicht nur die wichtige Arbeit der Gerichte, die sich

täglich für die Rechte von Menschen in schwierigen Lebenssituationen

einsetzen, sondern zeigten sich auch beeindruckt davon, dass der

Umzug trotz laufenden Geschäftsbetriebs in so kurzer Zeit

erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Staatssekretärin

Dr. Brückner hob hervor, dass der gelungene Umzug vom Teamgeist und

Engagement aller Beschäftigten zeuge – Eigenschaften, die für einen

funktionierenden Rechtsstaat von großer Bedeutung seien. In seiner

Begrüßungsrede gab Vizepräsident Ostheimer einen kurzen Rückblick

auf die bewegte Standortgeschichte des 1959 gegründeten

Sozialgerichts, dessen erste Sitzungen einst im Polizeipräsidium

Duisburg stattfanden.

Auch Direktorin Ulrich erinnerte an

die Anfänge des 1927 gegründeten Arbeitsgerichts. Mit einem Dank an

alle Beteiligten – insbesondere an die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter der Gerichte – würdigten Ostheimer und Ulrich den großen

Einsatz, der den Umzug möglich gemacht hat. Das neue Gebäude biete

nun moderne Arbeitsbedingungen und eine freundliche, helle

Atmosphäre, die den Bürgerinnen und Bürgern ebenso zugutekomme wie

den Beschäftigten.

PRO BAHN plädiert für mehr

Fahrgastbeteiligung, Bürgernähe, Digitalisierung und

Schienenkompetenz

Der Fahrgastverband PRO BAHN nimmt

Stellung zur Zusammenlegung der Aufgabenträger in

Nordrhein-Westfalen zu Schiene.NRW

Drei Aufgabenträger formieren zusammen die neue Anstalt Schiene.NRW.

Bürgernähe und Beteiligung der Fahrgäste fordert der

Fahrgastverband PRO BAHN von einem neuen Gesetz über den

öffentlichen Verkehr in Nordrhein-Westfalen. Der Fahrgastverband ist

mit dem ersten Entwurf des Gesetzes, das von Verkehrsminister Oliver

Krischer den Verbänden zur Stellungnahme vorgelegt wurde, sehr

unzufrieden.

„Nur einen minimalistischen Entwurf zur Gründung

des geplanten, landesweiten Aufgabenträgers Schiene.NRW, ohne groß

reale Probleme im ÖPNV anzugehen“, so kritisieren Lothar Ebbers,

Rainer Engel und Dr. Thomas Probol die geplante Novelle des

ÖPNV-Gesetzes. „Die hohe Kompetenz, die die bisherigen

Aufgabenträger für den Schienennahverkehr gewonnen haben, wird für

das Land nur unzureichend genutzt.“

Das Land

Nordrhein-Westfalen will die Organisation des

Schienenpersonenverkehrs im Land effizienter und schlagkräftiger

machen. Gegenwärtig wird diese Aufgabe von Zweckverbänden für das

Rheinland, Rhein-Ruhr und Westfalen-Lippe getrennt wahrgenommen.

„Auch bei einer landesweiten Organisation des Schienenverkehrs darf

die Bürgernähe nicht verloren gehen“, erklärt Rainer Engel,

stellvertretender Vorsitzender des Fahrgastverbandes.

„Wir

zeigen auf, wie mehr Bürgernähe möglich ist, ohne dass die von der

Landesregierung erwünschten Vorteile verloren gehen. Wir wollen

nicht zurück in die Zeiten einer ortsfernen Bundesbahn, gegen die

die Bürger mit den Füßen abgestimmt hatten und ins Auto umgestiegen

waren.

Über einzelne Bahnhöfe und Bahnstrecken in der Eifel

und Ostwestfalen muss man zuerst vor Ort diskutieren. Wir befürchten

aber, dass mit dem neuen Gesetz darüber in Hochhäusern zwischen Ruhr

und Emscher entschieden wird. Schon jetzt sind die bisherigen

Aufgabenträger zu ortsfern und fahrgastfern“.

Nachdem in

Nordrhein-Westfalen die Organisation der Eisenbahnzüge in die Hand

von kommunalen Zweckverbänden gelegt wurde, hat der Schienenverkehr

einen enormen Aufschwung erlebt. „Diesen Aufschwung darf man nicht

wieder verspielen“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Probol:

„Obwohl digitale Information gut informieren könnte, stehen

Fahrgäste bei vielen Baustellen und Zugausfällen immer wieder ratlos

auf dem Bahnsteig.

Bessere Information muss eine zentrale

Organisation wie die geplante Schiene.NRW in die Hand nehmen und

braucht dafür einen klaren Auftrag des Gesetzgebers. Mit einer

hochqualitativen Digitalisierung bei Fahrgastauskunft und

Anschlusssicherung kann der Fahrgast einfacher und schneller nach

guten Alternativen suchen.“ Die beiden Vertreter von

Verbraucherinteressen sind sich einig: „Die Gesetzesnovelle benötigt

dringend die Vorgabe regional verorterter Fachgremien und die

Empfehlung einer hochqualitativen Digitalisierung.“

Ebbers

verweist besonders darauf, dass das Mitdenken und Mitreden von

Fahrgast-Institutionen in allen Gremien den öffentlichen Verkehr

sehr stark verbessern kann. „In den Niederlanden gibt es die aktive

Mitarbeit von Verbraucherverbänden, und dort zeigt die Erfahrung,

dass die Hälfte aller Verbesserungsvorschläge angenommen und auch

tatsächlich umgesetzt wird“, weiß Ebbers. „Wenn die Landesregierung

wirklich etwas verändern möchte, dann ist jetzt die Zeit, das neue

Gesetz auf Bürgernähe auszurichten und engagierten Bürgern über ihre

Verbände die Möglichkeit zur Mitgestaltung zu geben.“

„Schienenkompetenz für NRW“, treibt Engel und Probol um:

„Rhein-Ruhr-Express, Regionalzüge und S-Bahnen müssen sich mit

Fernzügen und Güterzügen die gleichen Schienen teilen. Bei

Infrastrukturmaßnahmen muss man Fernverkehr, Nahverkehr und

Güterverkehr gemeinsam denken. Das vorliegende Gesetz wirkt wie ein

Maulkorb, wenn bei der neuen Schiene.NRW nur über Nahverkehr

nachdenken darf.

Die Entwicklung des Standorts

Nordrhein-Westfalen braucht alle Verkehrsarten auf der Schiene. Die

einzige Institution mit nötiger Fachkunde wird Schiene.NRW sein, um

auf allen Feldern mitzureden und gegenüber dem Bund als Eigentümer

der Schienen durchzusetzen, und dafür braucht Schiene.NRW einen

Auftrag, das ist aktive Strukturförderung.“

Ebbers kritisiert

auch die Regelungen über die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs.

„Alle Förderpauschalen sollten alle drei Jahre per Gesetz geprüft

werden, um das Verkehrsangebot mindestens aufrechtzuerhalten, besser

noch auszubauen“, ergänzt Ebbers. „Ebenfalls sollte das Sozialticket

ins neue Gesetz aufgenommen werden, wobei der soziale Anteil

zukünftig z. B. aus dem Sozialtopf kommen muss, nicht mehr aus

ÖPNV-Mitteln.“

Abschließend bekräftigen Ebbers, Engel und

Probol noch einmal: „Den angekündigten großen Wurf hat Herr

Verkehrsminister Krischer verpasst. Aber er kann bis zum Einbringen

des Gesetzes in den Landtag deutlich nachbessern.“

Verleihung der Mercator-Ehrennadel 2025

Oberbürgermeister Sören Link verleiht m Donnerstag, 30. Oktober

2025, um 16 Uhr im Rathaus Duisburg im Beisein der Jurymitglieder

und weiterer geladener Gäste in diesem Jahr die Mercator-Ehrennadel

an Dr. Margarete Jäger, Sabine Haustein und Thorsten Fischer.

Eine Jury, bestehend aus Mitgliedern des Kulturausschusses, hat

über die eingereichten Vorschläge beraten und entschieden. Seit 2004

werden drei Persönlichkeiten oder Institutionen mit der

Mercator-Ehrennadel geehrt, deren unermüdliches Wirken das

kulturelle Leben unserer Stadt bereichern – sei es durch Projekte,

Publikationen oder besondere Initiativen in den Bereichen Kultur,

Wissenschaft, Bildung, Heimat- und Brauchtumspflege oder

Stadtgeschichte.

Rhein-City-Run: Zusätzliche Bahnen

auf der Linie U79

Am Sonntag, 26. Oktober, findet der

Rhein-City-Run von der Düsseldorfer City nach Duisburg-Süd statt.

Für die Läuferinnen und Läufer sowie für die Zuschauerinnen und

Zuschauer werden auf der Linie U79 eingesetzt. Für alle

Sportlerinnen und Sportler gelten die Anmeldebestätigung und die

Startnummer als Fahrausweis für die Hinfahrt zum Start und für die

Rückfahrt vom Ziel mit VRR-Verkehrsmitteln.

Linie U79: In

der Zeit von 7 bis 14 Uhr fahren die Bahnen der Linie U79 im

15-Minuten-Takt.

Einschränkungen für die Linie 942: In der Zeit

von 9 bis 14 Uhr wird die Straße Zur Sandmühle teilweise gesperrt.

Dies hat zur Folge, dass die Haltestelle „Kesselsberg“ der Buslinie

942 für die Dauer der Einschränkung zur Ersatzhaltestelle auf die

Düsseldorfer Landstraße in Höhe des Hotels Milser verlegt wird.

Stadtradeln 2025: Auszeichnung der Siegerteams

Bereits zum zwölften Mal fand das Stadtradeln Duisburg statt. Zum

Abschluss werden nun am Freitag, 24. Oktober 2025, um 16 Uhr

Rathaus, die erfolgreichsten Radlerinnen und Radler von

Umweltdezernentin Linda Wagner im Duisburger Rathaus ausgezeichnet.

EU-Reform der Führerscheinrichtlinie: Wichtige

Schritte für mehr Verkehrssicherheit und Digitalisierung in Europa

Keine verpflichtenden ärztlichen Untersuchungen – Fokus auf

Eigenverantwortung

Die Entscheidung des Europäischen Parlaments,

keine verpflichtenden ärztlichen Untersuchungen beim Erwerb oder bei

der Verlängerung von Führerscheinen vorzuschreiben, findet die

Zustimmung des EAC. Stattdessen sollen künftig Selbstauskünfte zur

Fahrtauglichkeit möglich sein.

„Wir begrüßen, dass

verpflichtende ärztliche Untersuchungen mehrheitlich abgelehnt

wurden“, erklärt ACV Geschäftsführer und EAC-Präsident Holger

Küster. „Statt Pflichtuntersuchungen sollten ältere Autofahrer durch

freiwillige Rückmeldefahrten und Auffrischungskurse sensibilisiert

werden – und zwar ohne die Sorge, dass ihnen dabei automatisch der

Führerschein entzogen wird.“

Damit folgt die EU dem Ansatz,

die Eigenverantwortung der Verkehrsteilnehmer zu stärken und

gleichzeitig den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.

Digitaler

Führerschein: Einheitliche Umsetzung gefordert

Die Einführung

eines digitalen Führerscheins gilt als Meilenstein auf dem Weg zu

einer modernen europäischen Mobilitätsverwaltung. Der EAC

unterstützt diesen Schritt, mahnt aber eine zügige und einheitliche

Umsetzung in allen EU-Mitgliedstaaten an. Nach aktuellem Stand soll

der digitale Führerschein innerhalb von fünf Jahren nach

Inkrafttreten der neuen Richtlinie europaweit verfügbar sein.

„Die Einführung des digitalen Führerscheins ist ein wichtiger

und richtiger Schritt“, so Küster. „Wir hätten uns allerdings einen

kürzeren Zeitrahmen gewünscht. Die EU-Kommission muss sicherstellen,

dass kein digitaler Flickenteppich entsteht.“

Der EAC betont

zudem, dass niemand durch die Digitalisierung ausgeschlossen werden

darf. Ältere Menschen oder Personen ohne Smartphone sollen weiterhin

die Möglichkeit haben, einen physischen Führerschein zu erhalten.

Begleitetes Fahren europaweit – Ein Erfolgsmodell für junge

Fahrer

Besonders positiv bewertet der EAC die geplante

europaweite Einführung des Begleiteten Fahrens. Diese Maßnahme habe

sich in Deutschland als Erfolgsmodell erwiesen und trage

entscheidend zur Verkehrssicherheit junger Fahrer bei.

„Das

Begleitete Fahren ist ein echtes Erfolgsmodell“, unterstreicht

Küster. „Fahranfänger profitieren enorm und sammeln wichtige

Fahrpraxis. Eine gute Ausbildung und regelmäßige Fahrpraxis sind

entscheidender für sichere Teilnahme am Straßenverkehr als starre

Altersgrenzen.“

Null-Promille-Grenze für Fahranfänger –

Versäumte Chance

Kritisch bewertet der EAC dagegen, dass die EU

keine europaweite Null-Promille-Grenze für Fahranfänger beschlossen

hat. Aus Sicht der Interessengemeinschaft wurde hier eine wichtige

Gelegenheit zur Harmonisierung und Prävention vertan.

„Alkohol und Drogen am Steuer gehören zu den Hauptursachen schwerer

Unfälle“, erklärt Küster. „Wir hätten uns mehr Klarheit gewünscht:

Wer trinkt oder kifft, fährt nicht. Das sollte für alle Fahranfänger

in Europa gelten.“

Führerscheinentzug: Nur bei schweren

Verkehrsverstößen europaweit gültig

Positiv sieht der EAC, dass

künftig schwere Verkehrsverstöße EU-weit Konsequenzen haben können.

Gleichzeitig fordert die Interessengemeinschaft, dass der

Führerscheinentzug auf gravierende Delikte beschränkt bleibt.

„Wir befürworten den europaweiten Führerscheinentzug bei

schweren Verstößen als Signal für mehr Sicherheit auf Europas

Straßen“, sagt Küster. „Ein Fahrverbot sollte aber nur gelten, wenn

es sich um ein schweres Delikt handelt – also eines, für das man

auch im Heimatland den Führerschein verlieren würde.“

Emissionshandel 2027: Kein Grund zur Panik, sondern zum

Handeln – co2online warnt vor Aufschub

Der europäische

Emissionshandel fürs Heizen kommt – verteuert das Heizen aber nur

moderat. Statt Panik vor steigenden Kosten zu schüren, ruft

co2online (gemeinnützige GmbH) dazu auf, jetzt zu handeln: Wer

modernisiert, spart langfristig Geld.

Tanja Loitz,

Geschäftsführerin co2online (Bild: Marco Urban)

Die EU weitet

den Emissionshandel ab 2027 auf das Heizen aus. Das kann Haushalte

belasten. Deshalb fordern einige EU-Mitgliedstaaten, den

Preisanstieg zu verschieben oder abzufedern. co2online warnt: Sorgen

um mögliche Belastungen dürfen nicht zur Ausrede für Untätigkeit

werden.

„Der Emissionshandel ist das effektivste Instrument

für echte CO2-Einsparungen, ohne ihn werden wir unsere Klimaziele

nicht erreichen“, sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerin von co2online.

„Gleichzeitig sind viele Menschen verunsichert, weil sie nicht

wissen, was das konkret für sie bedeutet. In Deutschland zahlen

Verbraucherinnen und Verbraucher bereits einen kontinuierlich

steigenden CO2-Preis fürs Heizen; mit dem europäischen

Emissionshandel wird das nationale System lediglich ersetzt, der

Anstieg 2027 dürfte noch sehr moderat ausfallen.“

Der

Heizspiegel von co2online zeigt: Der aktuelle CO2-Preis verteuert

Gas um etwa einen Cent pro kWh. Das entspricht rund 200 Euro im Jahr

für ein durchschnittliches Einfamilienhaus. Steigt der Preis im Jahr

2027 beispielsweise auf 75 Euro pro Tonne CO2, kämen nach

co2online-Berechnungen etwa 70 Euro pro Jahr hinzu. Die Einnahmen

fließen als Fördermittel und Entlastungsmaßnahmen an die

Verbraucherinnen und Verbraucher zurück.

„Ein etwas höherer

CO2-Preis ist kein Grund zur Panik, sondern ein klares Signal an

alle Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer: Wer jetzt modernisiert,

spart langfristig Heizkosten und erhöht den Gebäudewert“, so Loitz

weiter. „Technische Alternativen, wie Wärmepumpen, Solarenergie oder

hybride Lösungen, sind vorhanden und im Betrieb bereits günstiger

als die alte Gasheizung. Statt die Einführung zu blockieren,

brauchen wir: transparente Aufklärung, verfügbare Fördermittel sowie

eine gezielte Unterstützung für besonders verletzliche Haushalte.“

Maßnahmen, die einen abrupten Preissprung abfedern, etwa die

Nutzung von Zertifikatereserven, oder das Vorziehen von

Klimaschutzinvestitionen sind sinnvoll und sollten flankierend

eingesetzt werden. Ein genereller Aufschub des Emissionshandels fürs

Heizen, so co2online, wäre jedoch der falsche Weg: Er verschiebt die

notwendigen Investitionen und erhöht langfristig Aufwand und Kosten.

co2online bietet mit dem kostenlosen ModernisierungsCheck

(www.co2online.de/modernisierungscheck) ein Online-Tool, mit dem

Eigentümerinnen und Eigentümer in wenigen Minuten den energetischen

Zustand ihres Hauses, mögliche Sparpotenziale und passende

Fördermittel prüfen können.

MSV Duisburg – RW Essen:

DVG setzt zusätzliche Busse und Bahnen ein

Für Gäste des

Fußballspiels MSV Duisburg gegen den Rot-Weiß Essen am Sonntag, 26.

Oktober, um 19.30 Uhr in der Schauinsland-Reisen Arena, setzt die

Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) die Sportlinien 902 und 945

ein.

DVG-Foto

Abfahrtszeiten Straßenbahnline 902 Richtung MSV Arena:

ab „Watereck“ um 17.22 und 17.52 Uhr

ab „Meiderich Bf.“ um 17.35

und 18.30 Uhr

Abfahrtszeiten Buslinie 945 Richtung MSV

Arena:

ab „Salmstraße“ (Meiderich) Abfahrt um 17.36, 17.46, 17.56

Uhr

ab „Bergstraße“ um 17.41, 17.51 und 18.01 Uhr

ab

„Meiderich Bahnhof“ ab 17.45 bis 18.10 Uhr alle fünf Minuten

ab

„Großenbaum Bahnhof Ost“ um 18.20 und 18.35 Uhr

ab „Betriebshof

am Unkelstein“ ab 17.28 bis 17.53 Uhr alle fünf Minuten

ab „

Hauptbahnhof“ (Verknüpfungshalle) ab 17.45 bis 19.05 Uhr alle fünf

Minuten

ab „Businesspark Nord“ (Asterlagen) um 18.03 Uhr.

Nach Spielende stehen am Stadion Busse sowie an der Haltestelle

„Grunewald“ Bahnen für die Rückfahrt bereit. Gäste des

Fußballspieles, die eine Tageseintrittskarte im Vorverkauf erworben

haben oder eine Dauerkarte besitzen, können kostenlos die

öffentlichen Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt benutzen. Für

die Gäste, die sich an der Stadionkasse ihre Eintrittskarte kaufen,

ist die Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.

Neues

Online-Portal: RVR liefert Daten und Zahlen zu 58 Halden im

Ruhrgebiet

Wie hoch ist die Halde Hoheward an der

Stadtgrenze Herten/Recklinghausen? Welche Kunstinstallation krönt

die Halde Rheinpreußen in Moers? Wie wird die Halde Großes Holz in

Bergkamen genutzt? Das neue Haldenportal des Regionalverbandes Ruhr

(RVR) gibt die passenden Antworten. Es liefert zu jeder Halde einen

"Steckbrief" mit Daten und Angaben u. a. zu Größe,

Eigentumsverhältnissen, Nutzung und Zugänglichkeit.

Das

Portal ist im Rahmen des Gesamtregionalen Haldenkonzepts (GRHK)

entstanden. Das Haldenkonzept des RVR zeigt Entwicklungsperspektiven

für die künstlichen Berge im Ruhrgebiet auf. Die Bestandaufnahme

umfasst 46 Halden, die dem RVR bereits gehören, sowie zwölf weitere,

die bis voraussichtlich 2035 Eigentum des Verbandes werden.

Dabei werden die Halden nach ihren grundsätzlichen

Nutzungsschwerpunkten unterschieden: "Tourismus", "Freizeit und

Naherholung" sowie "ruhige Erholung und Naturschutz". Das

gesamtregionale Haldenkonzept bietet eine fundierte Grundlage bei

Entscheidungen zur weiteren Entwicklung der Halden und gibt den

Rahmen für neue Projekte vor. idr - Infos:

https://karten-dev.geoportal.ruhr/application/halden_oeffentlich

Schaurige Halloweenparty im Kinder- und

Jugendzentrum „Die Mühler“

Zu Halloween veranstalten

mehrere städtische Kinder- und Jugendzentren (das Kinder- und

Jugendzentrum „Die Mühle“, die Abenteuerfarm Robinson, das Kinder-

und Jugendzentrum Rumeln und das Regionalzentrum Süd „Sunny“) am

Freitag, 24. Oktober, von 16 bis 19 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum

„die Mühler“ auf der Clarenbachstraße 14 in RheinhausenFriemersheim

eine große, schaurige Halloweenparty für Kinder und Jugendliche.

Eingeladen sind alle Kinder, Hexen, Monster, Werwölfe und andere

schreckliche Wesen ab dem Grundschulalter. Die Kinder können sich

sowohl auf eine Gruselstrecke als auch auf eine grauenvolle Party

mit vielen schrecklichen Spielen in der Mühle freuen. Auch auf dem

Außengelände finden fürchterliche Aktionen statt. Der Eintritt ist

kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Kostüme sind

erwünscht. Für das leibliche Wohl wird mit einem vielfältigen

Buffett gesorgt.

Bezirksbibliothek Großenbaum: Lesung mit Igal Avidan

Die Bezirksbibliothek Großenbaum in der Gesamtschule Süd und der

Bürgerverein Duisburg-Großenbaum/Rahm laden am Freitag, 24. Oktober,

um 19 Uhr, in die Räumlichkeiten an der Großenbaumer Allee 168-174,

zu einer in Lesung mit dem israelischen Journalisten und Autor Igal

Avidan ein.

Igal Avidan liest aus einem Buch „… und es wurde

Licht!“ über eine bewegte israelische Gesellschaft, in der Juden und

Araber längst ein Zusammenleben gefunden haben. Geboren wurde Igal

Avidan 1962 in Tel Aviv. In Israel hat er zunächst Englische

Literatur und Informatik und anschließend dann in Berlin

Politikwissenschaft studiert.

Der Nahostexperte arbeitet als

freier Berichterstatter aus Berlin für israelische und deutsche

Zeitungen und Hörfunksender. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung

ist nicht erforderlich

Katja Petrowskaja liest in der

Zentralbibliothek

Die Zentralbibliothek Duisburg lädt

am Freitag, 24. Oktober, um 20 Uhr, im Stadtfenster an der

Steinschen Gasse 26 in Duisburg-Mitte zu einer Lesung mit Katja

Petrowskaja ein. Die ukrainisch-deutsche Schriftstellerin hat mit

ihren Fotokolumnen, die zwischen Februar 2022 und Herbst 2024

entstanden sind, eine Chronik des Krieges in der Ukraine

geschrieben.

C Sasha Andrusyk

Ihr Bericht beginnt am Vorabend des russischen

Überfalls und beschreibt die unfassbare Realität des Krieges, das

Einbrechen des Ungeheuerlichen ins eigene Leben. Krieg verändert

alles – auch das, was und wie wir sehen. Er prägt Bilder,

Wahrnehmungen und Menschen. Diese tiefgreifenden Veränderungen

werden in der Lesung eindrücklich dargestellt.

Ihr

literarisches Debüt hatte Petrowskaja mit dem Werk „Vielleicht

Esther“, welches in mehr als 30 Sprachen übersetzt und vielfach

ausgezeichnet wurde. Der Eintritt beträgt 6 Euro, Anmeldungen sind

erforderlich. Karten sind online über

www.stadtbibliothek-duisburg.de und an den bekannten

Vorverkaufsstellen erhältlich.

Pfarrerin Lahann in

der Kircheneintrittsstelle

Immer freitags können

Unsichere, Kirchennahe oder solche, die es werden möchten, in der

Eintrittsstelle in der Salvatorkirche mit Pfarrerinnen, Pfarrern und

Prädikanten ins Gespräch kommen.

Motive für den Kircheneintritt

gibt es viele: Die Suche nach Gemeinschaft, Ordnung ins Leben

bringen oder der Wunsch, Taufen, Hochzeiten, Bestattungen kirchlich

zu gestalten. Aufnahmegespräche führt das Präsenzteam in der

Eintrittsstelle an der Salvatorkirche immer freitags von 14 bis 17

Uhr. Am Freitag, 24. Oktober 2025 heißt Krankenhauspfarrerin Dörthe

Lahann Menschen in der Südkapelle des Gotteshauses neben dem Rathaus

herzlich willkommen. Infos zur Citykirche gibt es unter

www.salvatorkirche.de.

Rheingemeinde lädt Seniorinnen und Senioren zum

Computerkurs ein

In der Evangelischen Rheingemeinde

Duisburg hilft ein neuer Computerkurs im BBZ Begegnungs- und

Beratungszentrum Wanheimerort an der Paul-Gerhardt-Str. 1 im Umgang

mit Rechner und Notebook.

Immer dienstags um 19 Uhr erklärt

Jörg Pfefferle im neuen Computerraum mit großer Geduld und viel

Einfühlungsvermögen die Grundlagen des Schreibprogramms Word. Maria

Hönes, Ehrenamtskoordinatorin der Rheingemeinde Duisburg, lädt

Interessierte herzlich zum Einstieg in die Computerwelt ein. Los

geht´s ab dem 4. November. Anmeldungen sind ab jetzt möglich unter

Tel.: 0203 / 770134.

Klönen, Kaffee und

jede Menge Kuchen beim Neumühler Turmcafé

Am Sonntag, 2.

November, öffnet wieder das beliebte Turmcafé der Evangelischen

Kirchengemeinde Neumühl von 15 bis 17 Uhr in der Gnadenkirche am

Hohenzollernplatz/Obermarxloher Straße seine Türen. Auch dieses Mal

gibt es zu Kaffee und Tee leckere, meist selbstgebackene Kuchen.

Das Turmcafé wird immer von unterschiedlichen Gruppen der

Gemeinde durchgeführt. Organisation, Service und Bewirtung

übernehmen diesmal die frühere Presbyterin und „Turmcafé-Urgestein“

Gisela Usche und ihr Team. Der Verkaufserlös von Kaffee und Kuchen

fließt wieder in die Instandhaltung der Gnadenkirche. Kuchenspenden

sind gern gesehen und können im Alten Pfarrhaus, Obermarxloher

Straße 40, Tel. 0203 / 580448, abgegeben werden.

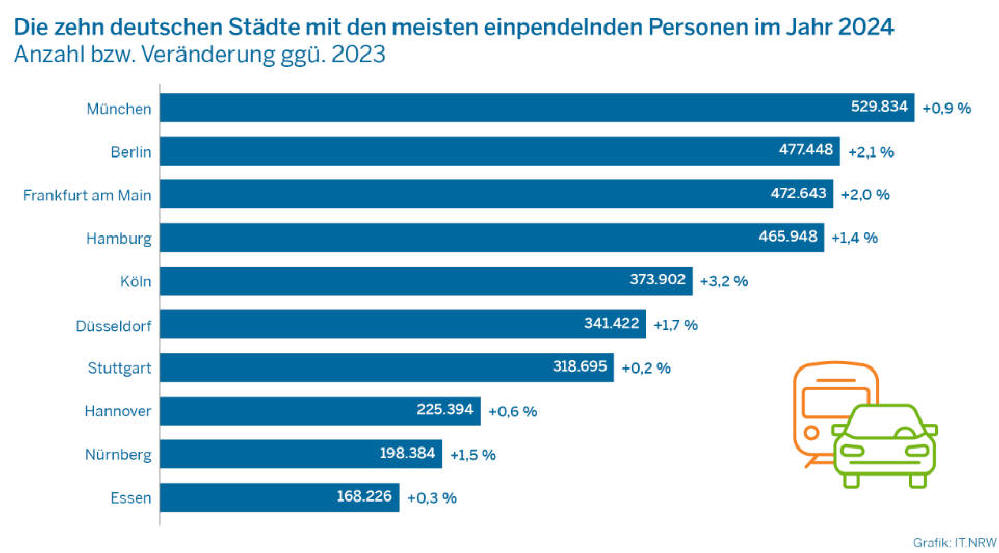

NRW: 5,0 Millionen Menschen pendelten 2024 über ihre

Gemeindegrenze zur Arbeit

* Köln, Düsseldorf und Essen

waren die stärksten Einpendelknoten.

* Holzwickede mit höchster

Einpendelquote.

* Über 31.000 Personen pendelten aus dem Ausland

nach NRW.

Im Jahr 2024 sind 5 Millionen Menschen in

Nordrhein-Westfalen über die Grenzen ihres Wohnortes zur Arbeit

gependelt. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, waren das 0,1 %

mehr als ein Jahr zuvor. 4,4 Millionen Personen wohnten in der

Gemeinde, in der sie auch arbeiteten.

Die Städte Köln

(373.902), Düsseldorf (341.422) und Essen (168.226) waren nach wie

vor die drei stärksten Einpendelknoten in NRW und befanden sich

unter den Top 10 mit den meisten Einpendelnden in Deutschland.

Deutschlandweit pendelten die meisten nach München, Berlin und

Frankfurt Deutschlandweit pendelten im vergangenen Jahr

24,7 Millionen Personen (+0,5 % gegenüber 2023) über die Grenzen

ihres Wohnortes hinweg zur Arbeit ein.

Nach München (529.834), Berlin (477.448) und Frankfurt am Main

(472.643) pendelten die meisten Menschen. Pendleratlas aktualisiert

Im Pendleratlas

https://pendleratlas.statistikportal.de/ stellen die

statistischen Ämter der Länder die Ergebnisse der Pendlerrechnung

2024 interaktiv dar. Unter anderem können hier deutschlandweit

Pendelverflechtungen zwischen einzelnen Städten und Gemeinden bzw.

Gemeindeverbänden abgerufen werden.

Holzwickede mit höchster

Einpendel- und Inden mit höchster Auspendelquote

Die

Pendlermobilität in NRW konzentrierte sich nach wie vor auf die

Nord-Süd-Achse von Bonn bis Duisburg und die West-Ost-Achse von

Mönchengladbach über das Ruhrgebiet bis nach Dortmund und Bielefeld.

In 85 der 396 nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden gab

es 2024 einen Einpendelüberschuss, d. h. dort war die Zahl der

einpendelnden Personen höher als die der auspendelnden Personen. Die

höchsten Einpendelquoten hatten Holzwickede (82,8 %) und Tecklenburg

(78,1 %), die niedrigsten wiesen Schmallenberg (31,7 %) und Gronau

(33,5 %) auf.

Die höchsten Auspendelquoten verzeichneten

Inden (85,9 %), Merzenich und Odenthal (jeweils 84,8 %); die

niedrigsten Münster (26,1 %) und Köln (29,7 %). 31.291 Personen

pendelten aus dem Ausland nach NRW Im vergangenen Jahr pendelten

insgesamt 31.291 Personen mit Hauptwohnsitz im Ausland zu ihrer

Arbeitsstätte in NRW.

Die stärksten Verflechtungen gab es

mit 3.349 Personen zwischen Belgien und Aachen sowie mit 1.412

Personen zwischen den Niederlanden und Aachen. In das gesamte

Bundesgebiet pendelten insgesamt 254.851 Personen aus dem Ausland.

Die meisten pendelten nach Bayern (51.946) und Baden-Württemberg

(32.136), die wenigsten nach Bremen (995) und Hamburg (4.455).

Die stärksten Verflechtungen bestanden mit 7.358 Personen

zwischen Frankreich und Saarbrücken sowie mit 7.220 zwischen Polen

und Berlin. Angaben zu genutzten Verkehrsmitteln auf Landesebene

zeitgleich erschienen Die Pendlerrechnung der Länder kann die

genutzten Verkehrsmittel nicht abbilden.

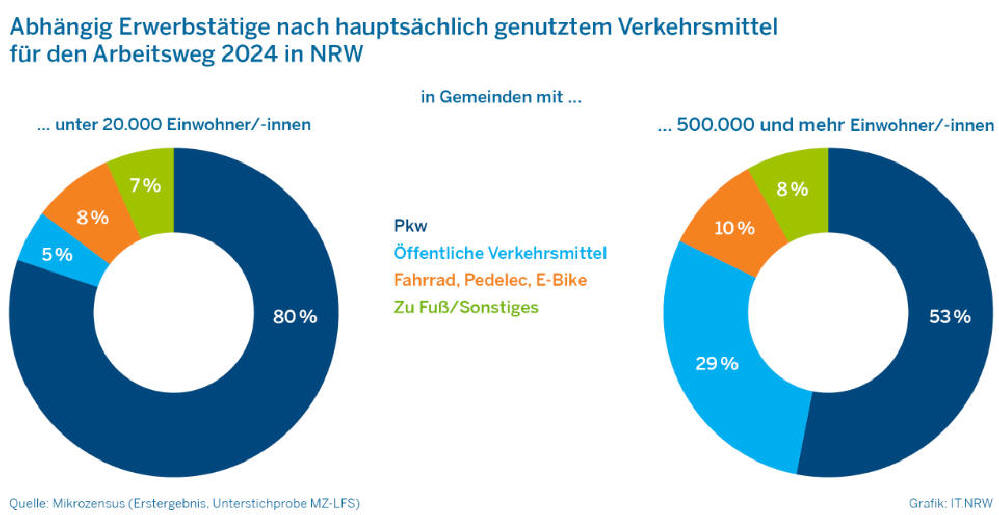

NRW: 14 % der Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer pendelten 2024 mit Bus und Bahn zur Arbeit

* Pkw unangefochten meistgenutztes Verkehrsmittel.

*

Öffentliche Verkehrsmittel spielen in kleineren Gemeinden nur eine

untergeordnete Rolle.

* Rund sieben von zehn Pendelnden

erreichen ihren Arbeitsplatz in weniger als einer halben Stunde.

Der Pkw ist unangefochten das am häufigsten von Pendlerinnen und

Pendlern genutzte Verkehrsmittel: Mit 68 % legten im Jahr 2024 rund

sieben von zehn abhängig Erwerbstätigen in NRW ihren Arbeitsweg

überwiegend mit dem Auto zurück. Wie das Statistische Landesamt auf

Basis von Erstergebnissen des Mikrozensus 2024 weiter mitteilt,

pendelten 14 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hauptsächlich

mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Arbeitsplatz.

Weitere

10 % fuhren mit dem Fahrrad, Pedelec oder E-Bike. Lediglich 6 %

gingen zu Fuß und nur 1 % nutzte sonstige Verkehrsmittel, wie z. B.

Mofa/Motorrad. Öffentliche Verkehrsmittel spielen in kleineren

Gemeinden nur eine untergeordnete Rolle Die für den Arbeitsweg

genutzten Verkehrsmittel unterscheiden sich regional deutlich.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Kleinstädten pendeln

häufiger mit dem Auto und seltener mit Bus und Bahn als solche aus

Großstädten. So fuhren in 2024 nur 5 % der Pendlerinnen und Pendler

aus Gemeinden mit bis zu 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern mit

öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit, aber 80 % mit dem Pkw.

In Großstädten ab 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern nutzten

dagegen 29 % Bus und Bahn für ihren Arbeitsweg und nur etwas mehr

als die Hälfte (53 %) das Auto. Rund sieben von zehn Pendelnden

erreichten ihren Arbeitsplatz in weniger als einer halben Stunde

Unabhängig von Verkehrsmittel und Wohnort benötigte mit 69 % der

Großteil der Pendelnden im Jahr 2024 üblicherweise weniger als eine

halbe Stunde für den Weg zum Arbeitsplatz: Dabei waren fast ein

Fünftel (18 %) weniger als 10 Minuten unterwegs.

Gut die Hälfte (51 %) erreichte ihren Arbeitsplatz in 10 bis

unter 30 Minuten. Etwa ein Viertel (24 %) der Pendlerinnen und

Pendler benötigte in der Regel 30 bis unter 60 Minuten für die

einfache Pendelstrecke. 6 % waren sogar eine Stunde oder mehr

unterwegs. Knapp die Hälfte wohnte weniger als 10 Kilometer vom

Arbeitsplatz entfernt

Mit 25 % wohnte ein Viertel der

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weniger als 5 Kilometer vom

Arbeitsplatz entfernt. Weitere 24 % hatten einen einfachen

Arbeitsweg von 5 bis unter 10 Kilometern. 29 % mussten 10 bis unter

25 Kilometer zu ihrem Arbeitsplatz zurücklegen. 15 % der abhängig

Erwerbstätigen pendelten 25 bis unter 50 Kilometer pro Strecke und

5 % sogar 50 oder mehr Kilometer.