|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 43. Kalenderwoche:

25. Oktober

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Montag, 27. Oktober 2025

Vereidigung Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter

Rund 140 Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter

treten am 1. November ihren Dienst an Förderschulen und

Berufskollegs in Duisburg und Umgebung an. Oberbürgermeister Sören

Link heißt die neuen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter am

Freitag, 31. Oktober 2025, um 12 Uhr sowie um 13 Uhr im Rathaus

Duisburg, bei ihrer feierlichen Vereidigung im Ratssaal des

Duisburger Rathauses herzlich willkommen. Bürgermeisterin Edeltraud

Klabuhn wird die Begrüßung um 13 Uhr übernehmen.

Neue Lehrer fürs Land, Fußgänger im Fokus

Landesweit

starten Anfang November weit über 3.000 neue Lehramtsanwärterinnen

und -anwärter in den Vorbereitungsdienst. Am Freitag legen fast 200

von ihnen in Gelsenkirchen ihren Diensteid ab. Ministerpräsident

Hendrik Wüst und Schulministerin Dorothee Feller werden dabei sein.

Bereits am Montag sind Innenminister Herbert Reul und

Verkehrsminister Oliver Krischer in Krefeld. Dort starten sie die

landesweite Aktionswoche „Sicher im Straßenverkehr“.

Im

Mittelpunkt in diesem Jahr: Fußgängerinnen und Fußgänger. Sie

gehören zu den Verkehrsteilnehmern, die besonders verletzlich sind.

In Krefeld können Besucherinnen und Besucher bei der

Auftaktveranstaltung etwa den Fußverkehrs-Check absolvieren, die

Gefahren im „Toten Winkel“ eines LKW erkennen lernen oder den

Straßenverkehr aus dem Blickwinkel eines Kindes erleben.

Gedenkfeier zum Volkstrauertag

Die diesjährige

Gedenkfeier zum Volkstrauertag findet am Sonntag, 16. November, auf

dem Waldfriedhof Wanheimerort statt. Die Veranstaltung des

Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. beginnt um 14 Uhr in

der neuen Trauerhalle des Krematoriums, Eingang Düsseldorfer Straße.

Bürgermeisterin Edeltraud Klabuhn hält eine Ansprache.

Anschließend musiziert Wolfgang Schindler, Cellist der Duisburger

Philharmoniker. Außerdem stehen Textrezitationen von Rainer Besel

auf dem Programm. Im Anschluss wird ein Kranz am Mahnmal des

Friedhofs niedergelegt.

Unseriöse Anbieter unter

Handwerkern erkennen

Jeder vierte Mieter oder

Hauseigentümer mit intransparenten Rechnungen oder „Wucherpreisen“

konfrontiert / Wie sich Verbraucher vor dubiosen Geschäftemachern

schützen können

Mehr als 1000 Euro für einen einfachen

Schlüsselnotdienst? Mehrere Tausend Euro für die Beseitigung einer

Rohrverstopfung? Überzogene Preise und dubiose Geschäfte, bei denen

oftmals Menschen in Notlagen ausgenutzt werden, sind offenbar weit

verbreitet. Zu Ärger führen häufig auch Rechnungen, die für den

Kunden nicht nachvollziehbar sind. In einer Umfrage der ADAC Zuhause

Versicherung gab jeder vierte Hauseigentümer oder Mieter an, schon

einmal mit intransparenten Rechnungen oder gar „Wucherpreisen“

konfrontiert worden zu sein.

Die Versicherung des ADAC z.B.

bietet seit dem letzten Jahr einen Schutzbrief für Haus und Wohnung

an, der häufige Notfalldienstleistungen abdeckt und damit auch

verhindert, dass unseriöse Anbieter aus diesen Notlagen Kapital

schlagen können. Verbraucher, die sich selbst auf die Suche nach

Handwerkern begeben müssen, sollten zu ihrer Sicherheit folgende

Tipps beachten:

Internetsuche: Vorsicht bei Notdiensten und

Handwerkern mit dem Kürzel „AAA“ vor dem Firmennamen oder Einträgen.

Sie täuschen eine führende Position oder örtliche Nähe oft nur vor.

Manche Webseiten werden mit Unterseiten gezielt auf Städte oder

Stadtteile optimiert (z. B. „Installateur Berlin“, „Installateur

Hamburg“ usw.), agieren aber von einem zentralen Standort aus.

So können hohe Kosten für eine weite Anfahrt entstehen. Bei

seriösen Firmen beinhaltet das Impressum eine vollständige Adresse

und einen Handelsregister- oder Handwerkskammer-Eintrag. Zudem

sollten Anbieter unter einer regionalen Ortswahl erreichbar sein,

nicht unter einer teuren 0900-Nummer oder nur über Mobilfunk.

- Preisauskunft: Seriöse Anbieter nennen nach Schilderung der

Sachlage auf Anfrage die Gesamtkosten für die zu erbringende

Leistung, einschließlich der Anfahrt und etwaiger Zuschläge. Wird

keine Preisauskunft erteilt, gibt es Grund, misstrauisch zu sein.

Das gilt erst recht, wenn Dienste mit „Sofort-Rabatten“ drängen.

Wenn möglich, sollten Verbraucher einen schriftlichen

Kostenvoranschlag einholen.

- Zeugen hinzuziehen: Je nach

Schaden in Haus oder Wohnung kann es sein, dass zusätzliche Kosten

entstehen. Auch bei Zusatzarbeiten sollte vor der endgültigen

Auftragserteilung eine genaue Preisangabe eingeholt werden. Im

Idealfall ist eine dritte Person bei der Auftragsvergabe anwesend.

Ergibt sich keine Einigung über den Preis, kann der Auftraggeber

kündigen.

- Nicht zur Barzahlung drängen lassen: Unseriöse

Unternehmen bestehen häufig auf Barzahlung. Gerade bei Problemen mit

Notdiensten oder auffällig hohen Rechnungen sollte man nicht direkt

vor Ort bezahlen. Barzahlungen an Handwerker sind außerdem nicht

steuerlich absetzbar. Eine Zahlung per Überweisung ist hier der

bessere Weg.

- Rechnung prüfen: In der Rechnung sollten der

Stundenlohn und die geleistete Arbeitszeit transparent ausgewiesen

sowie Material- und Fahrtkosten separat aufgelistet sein. Zudem

lohnt ein genauerer Blick: Fehlen die Steuernummer oder die laufende

Rechnungsnummer? Werden eventuell Leistungen oder Materialien

berechnet, die bei der Auftragsklärung nicht vereinbart worden sind?

Mit einem Schutzbrief für Haus und Wohnung können Verbraucher

unnötigem Ärger und Stress von vornherein vorbeugen. „Unsere

Pannenhilfe für das Zuhause ist rund um die Uhr erreichbar und

organisiert bei Notfällen – etwa in den Bereichen Elektro, Heizung

und Sanitär – schnell und zuverlässig eine Fachkraft aus unserem

deutschlandweiten Handwerkernetzwerk. Durch diesen Service entfällt

die aufwändige Suche nach Hilfe sowie möglicher Ärger über lange

Wartezeiten oder dubiose Geschäftspraktiken.

Mit den

Handwerkern rechnen wir als Versicherer ab, ohne dass der Kunde in

Vorleistungen gehen muss. Wir übernehmen die Kosten bis zu 500

Euro“, erklärt Sascha Herwig, Vorstandsvorsitzender der ADAC Zuhause

Versicherung. „Die rund 2900 qualifizierten Handwerksbetriebe und

Dienstleister des Netzwerks sind geprüft und unterziehen sich

regelmäßigen Audits im Rahmen eines umfassenden

Qualitätsmanagements.“

Tipps für den Reifenwechsel

und sicheres Fahren bei Eis und Schnee

Seit 2010 gilt in

Deutschland eine situative Winterreifenpflicht. Das heißt: Bei

Glatteis, Schnee oder Reifglätte dürfen nur geeignete Reifen

verwendet werden. Doch welche Reifen gelten rechtlich als

Winterreifen - und welche Strafen drohen bei Verstößen?

Zum Start

der Reifenwechsel-Saison beantwortet der ACV Automobil-Club Verkehr

sieben wichtige Fragen.

Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Mindestprofiltiefe von 1,6

Millimetern / Shutterstock

1. Was bedeutet

Winterreifenpflicht?

Die Winterreifenpflicht sorgt oft für

Verwirrung - geregelt ist sie in § 2 Abs. 3a StVO. Demnach dürfen

Fahrzeuge bei Glatteis, Schneematsch oder Reifglätte nur mit

geeigneter Bereifung unterwegs sein. Daher spricht man von einer

situativen Pflicht: Es gibt keinen festen Zeitraum, in dem

Winterreifen vorgeschrieben sind. Autofahrer müssen ihre Bereifung

also immer dann anpassen, wenn die Straßenverhältnisse es erfordern.

Die bekannte "O-bis-O-Regel" (Oktober bis Ostern) ist lediglich

eine Faustregel. Sie ist nicht rechtsverbindlich, aber eine

sinnvolle Orientierung, da in dieser Zeit mit winterlichen

Bedingungen zu rechnen ist.

Als geeignet gelten nur Fahrzeuge,

bei denen alle vier Räder mit Winter- oder Ganzjahresreifen mit

Alpine-Symbol ausgestattet sind. Ausnahmen bestehen lediglich für

bestimmte Sonderfahrzeuge (z. B. Einsatzfahrzeuge), nicht für den

normalen Pkw-Verkehr.

Die Regelung gilt zudem für alle

Fahrzeuge, die in Deutschland unterwegs sind - auch für solche mit

ausländischer Zulassung. Wer etwa mit Sommerreifen aus dem Ausland

in Deutschland fährt und bei winterlichen Straßenverhältnissen

kontrolliert wird, muss ebenfalls mit einem Bußgeld rechnen.

In

schneereichen Regionen oder bei Bergfahrten können Schneeketten

vorgeschrieben sein. Der ACV empfiehlt, die Ketten passend zur

Reifengröße auszuwählen und das Anlegen vorab zu üben - so gelingt

die Montage im Ernstfall schnell und sicher.

2. Welche Reifen

gelten rechtlich als Winterreifen?

Seit dem 1. Oktober 2024

dürfen nur noch Reifen mit Alpine-Symbol (3PMSF) als Winterreifen

verwendet werden. Für M+S-Reifen, die vor dem 1. Januar 2018

produziert wurden, endete zu diesem Zeitpunkt die Übergangsfrist.

Auch Ganzjahresreifen sind erlaubt, sofern sie das Alpine-Symbol

tragen. Sie ersparen den saisonalen Wechsel, bieten aber weniger

Grip und längere Bremswege bei Schnee und Eis. In milden Regionen

sind sie eine praktische Lösung, in schneereichen Gebieten bleiben

klassische Winterreifen die sicherere Wahl.

3. Wie viel

Profil müssen Winterreifen haben?

Gesetzlich vorgeschrieben ist

eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern. Unterschreiten Reifen

diesen Wert, drohen Bußgelder, Punkte in Flensburg - und ein

deutlich erhöhtes Unfallrisiko.

Der ACV empfiehlt, bereits ab 4

Millimetern neue Winterreifen aufzuziehen. Denn die Profiltiefe

beeinflusst die Bremsleistung erheblich:

Bei 50 km/h verlängert

sich der Bremsweg auf Schnee mit 1,6 Millimetern Profil auf rund 38

Meter, während neue Reifen mit 8 Millimetern Profil nur etwa 26

Meter benötigen.

4. Wie bleiben Winterreifen sicher und

leistungsfähig?

Neben Profil und Alter beeinflussen weitere

Faktoren die Sicherheit von Winterreifen. Ein entscheidender Punkt

ist der Luftdruck, der sich bei Kälte automatisch verringert. Zu

niedriger Druck mindert die Haftung, verlängert den Bremsweg und

erhöht den Kraftstoffverbrauch - daher sollte er regelmäßig

überprüft werden. Die Herstellerangaben finden sich im Tankdeckel,

in der Bedienungsanleitung oder auf einem Aufkleber im Türrahmen.

Um gleichmäßigen Verschleiß zu fördern, empfiehlt der ACV, die

Reifen etwa alle 10.000 Kilometer zwischen Vorder- und Hinterachse

zu tauschen. So bleibt die volle Leistungsfähigkeit länger erhalten.

E-Autos stellen durch ihr höheres Gewicht besondere Anforderungen.

Zwar sind keine speziellen Winterreifen vorgeschrieben, der ACV rät

aber zu Reifen mit höherem Tragfähigkeitsindex. Modelle mit

niedrigem Rollwiderstand können zudem die Reichweite verbessern.

5. Wann müssen Winterreifen ersetzt werden?

Auch das Alter

spielt eine Rolle: Nach spätestens sechs bis acht Jahren sollten

Winterreifen ausgetauscht werden, da die Gummimischung aushärtet und

ihre Elastizität verliert - selbst bei ausreichendem Profil.

Orientierung bietet die DOT-Nummer an der Reifenflanke: Die letzten

vier Ziffern zeigen Produktionswoche und Jahr, etwa "2218" für die

22. Woche 2018.

Beim Neukauf lohnt sich ein Blick in aktuelle

Winterreifentests. Sie helfen, sichere und preislich attraktive

Modelle zu finden.

6. Welche Strafen drohen bei einem

Verstoß?

Wer bei winterlichen Bedingungen mit Sommerreifen fährt,

muss mit Bußgeldern und einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen.

Dank der Kennzeichnung lassen sich Allwetter- und Winterreifen

leicht überprüfen.

Wichtig zu wissen: Allein die Montage der

Winterreifen nützt nicht allzu viel, wenn die gesetzliche

Mindestprofiltiefe nicht eingehalten wird. Auch diese wird von der

Polizei kontrolliert. Bei falscher Bereifung im Winter drohen

Bußgelder zwischen 60 und 120 Euro sowie jeweils ein Punkt in

Flensburg, abhängig von der Schwere des Verstoßes:

60 EUR für das

Fahren mit Sommerreifen,

80 EUR bei Behinderung,

100 EUR bei

Gefährdung und

120 EUR bei Unfallfolge.

Bei zu geringer

Profiltiefe werden 75 EUR und ein Punkt fällig. Ein Fahrverbot ist

in keinem Fall vorgesehen.

7. Wie wirkt sich ein Verstoß auf

den Versicherungsschutz aus?

Ein Verstoß gegen die

Winterreifenpflicht kann nicht nur Geldbußen, sondern auch

Konsequenzen für den Versicherungsschutz nach sich ziehen:

Kaskoversicherung: Leistungen können gekürzt oder verweigert werden,

wenn ein Unfall mit Sommerreifen verursacht wurde.

Haftpflichtversicherung: Selbst ohne eigenes Verschulden droht eine

Mithaftung, da Sommerreifen eine erhöhte Betriebsgefahr darstellen.

In der Praxis liegt diese oft bei etwa 20 Prozent.

Verschuldensvermutung: Wer im Winter mit Sommerreifen fährt, gilt

grundsätzlich als mitschuldig. Nur wenn der Unfall auch mit

Winterreifen unvermeidbar gewesen wäre, entfällt diese Annahme.

Versicherungen prüfen in solchen Fällen häufig auch auf grobe

Fahrlässigkeit. Wird diese angenommen, kann der Leistungsumfang

deutlich gekürzt oder komplett gestrichen werden.

Stadtwerke Duisburg nehmen

12 neue Ladepunkte in Betrieb

In den vergangenen Wochen

hat der lokale Energiedienstleister weitere 12 neue Ladepunkte an

sechs Standorten in Betrieb genommen. Jeweils zwei neue Ladepunkte

stehen ab sofort an der Steigerstraße 11 in Alt-Hamborn, an der

„Obere Holtener Straße“ 41 in Röttgersbach, an der Sandstraße 5 in

Marxloh, „Im Höschegrund“ 74 in Hüttenheim und an der Mattlerstraße

1 in Röttgersbach zur Verfügung.

Im Höschegrund in Hüttenheim können Elektroautos ab sofort an zwei

neuen Ladepunkten der Stadtwerke Duisburg geladen werden. Quelle:

Stadtwerke Duisburg

Ebenfalls zwei neue Ladepunkte gibt es

ab sofort an der Rumelner Straße 101 in Rheinhausen. Diese beiden

Ladepunkte sind mit einer Schnellladefunktion ausgestattet. Die

Stadtwerke sind der erste Ansprechpartner zu allen Fragen rund um

die Elektromobilität in Duisburg.

Der lokale

Energiedienstleister betreibt insgesamt 374 Ladepunkte an 151

Standorten im Stadtgebiet. Davon sind 56 Ladepunkte sogenannte

Schnellladepunkte mit einer Ladeleistung zwischen 49 und 150 kW. Die

neu installierten Ladesäulen entsprechen dem neuesten Stand der

Technik und den aktuellen Anforderungen des Mess- und Eichrechts.

Die Ladesäulen der Stadtwerke Duisburg sind an den Verbund

ladenetz.de angeschlossen, zu dem rund 275 Anbieter von

Ladeinfrastruktur gehören. Insgesamt stehen über 105.000 Ladepunkte

in ganz Deutschland zur Verfügung. Durch Kooperationen auf

internationaler Ebene kommen europaweit rund 390.000 Ladepunkte

hinzu. Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Duisburg können mit einer

entsprechenden Stadtwerke-Ladekarte an diesen Säulen ihr Elektroauto

laden.

Das Laden ist neben der Ladekarte auch durch das

Scannen des angebrachten QR-Codes oder der „ladeapp“ an allen

Ladestationen der Stadtwerke Duisburg möglich. Somit gibt es auch

die Möglichkeit, den Ladevorgang ganz bequem spontan zu starten.

Eine Ladekarte der Stadtwerke Duisburg können Interessierte über das

Online-Formular unter

swdu.de/ladekarte bestellen.

Kundinnen und Kunden

profitieren dabei von einem Preis-Vorteil in Höhe von 60 Euro im

Jahr. Die Energieberaterinnen und -berater der Stadtwerke Duisburg

stehen Interessierten bei allen Fragen rund um die Elektromobilität

von der Fahrzeugauswahl bis zur heimischen Lade-Wallbox samt

passendem Stromtarif telefonisch unter 0203-604 1111 zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es auch im Internet auf

https://www.stadtwerke-duisburg.de/emob-p.

VHS-Vortrag nimmt Tibet in den Fokus

Der Dalai Lama, das im Exil lebende spirituelle Oberhaupt der

Tibeter, ist in diesem Sommer 90 Jahre alt geworden. Die Frage

seiner Nachfolge steht im Raum. Auch China erhebt auf diese

Entscheidung Anspruch.

Der Duisburger Sozialwissenschaftler

Rainer Spallek wird in seinem Vortrag am Montag, 27. Oktober, um 20

Uhr in der VHS im Stadtfenster an der Steinschen Gasse 26 in der

Stadtmitte die komplizierte Situation des tibetischen Volkes

darstellen. Das Teilnahmeentgelt beträgt fünf Euro, eine vorherige

Anmeldung unter www.vhs-duisburg.de ist notwendig.

Praystation an Halloween: Glauben trifft Grusel Jugendabend in

Huckingen

Bei der nächsten Praystation, dem beliebten

Gottesdienstformat aus dem Duisburger Süden, geht es unter dem Titel

„Glauben trifft Grusel“ um die tiefere Bedeutung von Reformation und

Halloween: Der Reformationstag am 31. Oktober ist für Kinder und

Jugendliche anders besetzt. Für sie steht Halloween im Vordergrund,

ein Brauch, der von Amerika nach Deutschland gekommen ist und sich

hier sehr stark verbreitet.

In der Praystation am 31. Oktober

um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Huckingen, Angerhauser

Straße 91, laden junge Leute aus der Gruppe „god.com“ zusammen mit

Jugendpastorin Ulrike Kobbe ein, sich näher mit Themen rund um

Halloween zu beschäftigen, und alle sind eingeladen, verkleidet zu

kommen. Nach dem Gottesdienst gibt es Snacks, Spiele und

Möglichkeiten zum Gruseln. Infos zur Evangelischen

Versöhnungsgemeinde-Duisburg Süd gibt es im Netz unter

www.evgds.de.

Kirchenkneipe nach dem Reformationsgottesdienst

An

einem der vier Freitage jeden Monats öffnet im Gemeindezentrum der

Evangelischen Kirchengemeinde Duisburg Meiderich, Auf dem Damm 8,

die Kirchenkneipe. So auch am 31. Oktober 2025, wo Besucherinnen und

Besucher wieder gute Getränke, leckere Kleinigkeiten und eine

gemütliche Atmosphäre erwarten können, die zum Wohlfühlen einlädt

und Platz für nette Gespräche lässt.

Diesmal startet

die Kirchenkneipe gegen 19 Uhr, direkt nach dem zentralen

Reformationsgottesdienst der Nordgemeinden im Evangelischen

Kirchenkreis Duisburg, die diesen nebenan in der Kirche um 18 Uhr

feiern. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.kirche-meiderich.de oder im Gemeindebüro unter 0203-4519622.

Frau Hönes lädt zum Kuchenbacken an

der Gnadenkirche

Maria Hönes liebt das Backen, und für

die verschiedensten Veranstaltungen zaubert die Ehrenamtsbeauftrage

der Evangelischen Rheingemeinde Duisburg gerne Mal einen Kuchen.

Jetzt sucht sie Kuchenfans, die mit ihr in der gut ausgestatteten

Küche an der Gnadenkirche Wanheimerort süße Leckereien backen, die

dann im „Café 3/4 Takt“ dem „Kirchen Café“ oder anderen

Veranstaltungen verputzt werden.

Besucherinnen und Besucher

schätzen ihre Kuchen, denn den Unterschied zur gekauften Torte aus

dem Gefrierfach schmecken alle. Starten soll die Backaktion im

November, immer freitags vor den Veranstaltungen am Wochenende.

Mitbringen müsse man nichts, sagt Maria Hönes, nur Spaß am Backen

und Freude an der Zusammenarbeit.

Die Zutaten besorgt die

Ehrenamtsbeauftragte frisch vor dem Backtag. Mehr Details zur Aktion

hat Maria Hönes, die alle Rückfragen beantwortet: per Tel.: 0203

770134 oder E-Mail: maria.hoenes@ekir.de

Pfarrer Korn am Service-Telefon der evangelischen Kirche in Duisburg

„Zu welcher Gemeinde gehöre ich?“ oder „Wie kann ich in

die Kirche eintreten?“ oder „Holt die Diakonie auch Möbel ab?“:

Antworten auf Fragen dieser Art erhalten Anrufende beim kostenfreien

Servicetelefon der evangelischen Kirche in Duisburg.

Es ist

unter der Rufnummer 0800 / 12131213 auch immer montags von 18 bis 20

Uhr besetzt, und dann geben Pfarrerinnen und Pfarrer Antworten auf

Fragen rund um die kirchliche Arbeit und haben als Seelsorgende ein

offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Das Service-Telefon ist am Montag,

27. Oktober 2025 von Stefan Korn, Pfarrer in der Evangelischen

Kirchengemeinde Alt-Süd, besetzt.

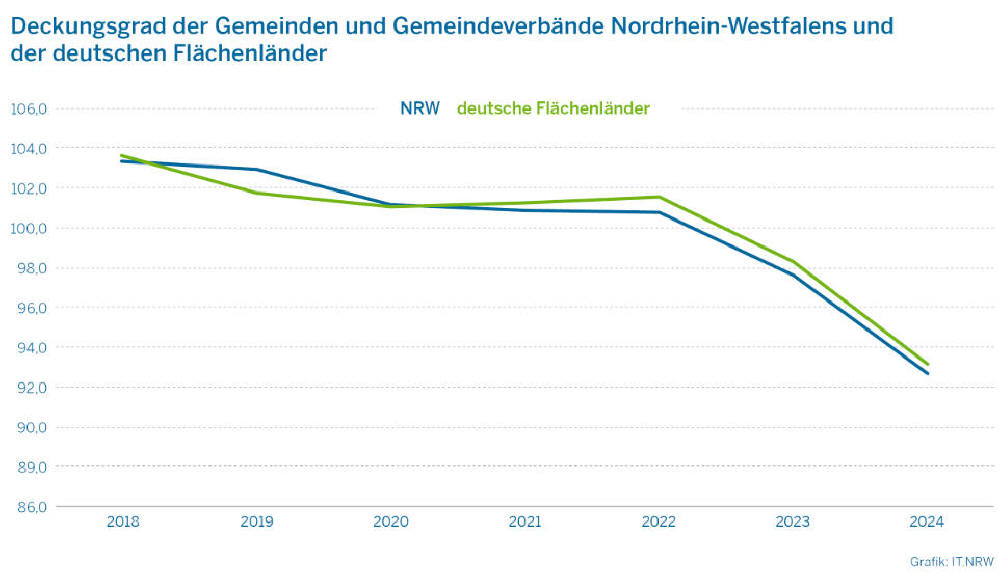

NRW: Gemeinden und Gemeindeverbände konnten 2024 nur

knapp 93 % ihrer Auszahlungen durch Einzahlungen decken

* Deckungsgrad aller Gemeinden und Gemeindeverbände

Nordrhein-Westfalens zusammen das zweite Jahr in Folge deutlich

unter 100 %.

* Thüringen war das einzige Flächenland

Deutschlands, in dem die Gemeinden und Gemeindeverbände in Summe

ihre Auszahlungen durch Einzahlungen decken konnten. * Mehr als 4

von 5 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland wiesen 2024

mehr Aus- als Einzahlungen auf.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen

zusammengenommen konnten 2024 nur 92,8 % ihrer Auszahlungen durch

Einzahlungen decken. In absoluten Zahlen ausgedrückt entsprach das

einer Unterdeckung in Höhe von 6,8 Mrd. Euro. Wie das Statistisches

Landesamt mitteilt, lag der sogenannte Deckungsgrad somit das zweite

Jahr in Folge deutlich unter 100 %.

Im Jahr 2018 hatte er

noch bei 103,5 % gelegen, d. h. auf kommunaler Ebene haben die

Einzahlungen damals die Auszahlungen übertroffen. Bundesweit lag der

Deckungsgrad 2024 der Gemeinden und Gemeindeverbände aller

Flächenländer mit 93,3 % nur geringfügig über dem Wert von NRW. Die

zeitliche Entwicklung verlief bundesweit sehr ähnlich wie in

Nordrhein-Westfalen.

Thüringen mit höchstem und

Niedersachsen mit niedrigstem Deckungsgrad

In 12 von 13 deutschen

Flächenländern konnten die Gemeinden und Gemeindeverbände in Summe

ihre Auszahlungen nicht decken. Lediglich die kommunale Ebene in

Thüringen hatte 2024 einen Deckungsgrad von über 100 % (101,0 %) und

konnte diesen im Vergleich zu 2018 halten.

Bei den Gemeinden

und Gemeindeverbänden der anderen Flächenländer ist diese Kennziffer

unter 100 % gefallen. In Niedersachsen war der Deckungsgrad der

kommunalen Ebene 2024 mit 89,5 % am niedrigsten. Mehr als 4 von 5

Kreisen und kreisfreien Städten der deutschen Flächenländer 2024 mit

Deckungsgrad unter 100 %

Die Betrachtung der einzelnen

kreisfreien Städte und Kreise (einschließlich kreisangehöriger

Gemeinden) aller deutschen Flächenländer im Jahr 2024 zeigt, dass

mehr als 4 von 5 von ihnen ihre Auszahlungen nicht durch

Einzahlungen decken konnten.

Sie wiesen damit einen

Deckungsgrad unter 100 % auf. 2018 war es umgekehrt, damals hatten

mehr als 4 von 5 von ihnen einen Deckungsgrad von über 100 %. 92,5 %

der nordrhein-westfälischen Kreise und kreisfreien Städte hatten im

Jahr 2024 einen Deckungsgrad unter 100 %. Lediglich die Kreise Olpe,

Soest und Minden-Lübbecke sowie die kreisfreie Stadt Hagen konnten

ihre Auszahlungen noch durch entsprechende Einzahlungen decken.

Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte 2024 in vielen

Mangelberufen überdurchschnittlich stark vertreten

•

Anteile in der Schweiß- und Verbindungstechnik 2024 bei 60 %, in der

Lebensmittelherstellung und bei Köchinnen und Köchen je 54 %, im

Gerüstbau bei 48 %

• Branchen: Mehr als die Hälfte (54 %) der

abhängig Beschäftigten in der Gastronomie hat eine

Einwanderungsgeschichte

• Anteil in der Gesamtwirtschaft bei

einem Viertel (26 %)

Ob in der Produktion und Fertigung, der

Gastronomie, der Pflege oder im Personen- und Güterverkehr: In

vielen Engpassberufen sind Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte

überdurchschnittlich stark vertreten. So hatten 60 % der

Beschäftigten in der Schweiß- und Verbindungstechnik im Jahr 2024

eine Einwanderungsgeschichte, wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt.

In der Lebensmittelherstellung sowie bei

Köchinnen und Köchen traf dies auf mehr als die Hälfte der

Beschäftigten zu (je 54 %). Überdurchschnittlich hoch war der Anteil

auch im Gerüstbau (48 %), unter den Fahrerinnen und Fahrern von

Bussen und Straßenbahnen (47 %), in der Fleischverarbeitung (46 %)

sowie unter Servicekräften in der Gastronomie (45 %).

In der

Gesamtwirtschaft hatte gut ein Viertel (26 %) aller abhängig

Beschäftigten eine Einwanderungsgeschichte. Sie selbst oder beide

Elternteile waren also seit dem Jahr 1950 nach Deutschland

eingewandert. In sogenannten Engpassberufen herrscht oder droht laut

Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit (BA) ein

Fachkräftemangel.

Knapp ein Drittel der Beschäftigten in der

Altenpflege hat eine Einwanderungsgeschichte

Deutlich über dem

gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liegt der Anteil der

Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte auch in weiteren

Mangelberufen: so etwa in der Kunststoff- und Kautschukherstellung

(44 %), im Hotelservice (40 %), bei Berufskraftfahrerinnen und

-fahrern im Güterverkehr (39 %), in der Metallbearbeitung (37 %), in

der Altenpflege (33 %), bei Speditions- und Logistikkaufleuten

(32 %) sowie im Metallbau oder der Elektrotechnik (je 30 %).

Der geringste Anteil an Beschäftigten mit

Einwanderungsgeschichte in einem Engpassberuf war im Rettungsdienst

(8 %), in der Justizverwaltung (9 %) und in der Landwirtschaft

(15 %) zu finden. Auch wenn es sich nicht um Mangelberufe laut

Engpassanalyse der BA handelt, sind Menschen mit

Einwanderungsgeschichte in einigen Berufsgruppen ähnlich stark

unterrepräsentiert: Das trifft vor allem auf den

Polizeivollzugsdienst (7 %), Berufe in der öffentlichen Verwaltung

sowie in der Sozialverwaltung und -versicherung (je 9 %), auf

Lehrkräfte (Primarstufe: 9 %, Sekundarstufe: 12 %) sowie auf Berufe

in der Steuerverwaltung (10 %) zu.

Beschäftige mit

Einwanderungsgeschichte in ausgewählten Engpassberufen 2024 Bar

chart with 19 bars. Anteil an allen abhängig Beschäftigten je Beruf

in % Klassifikation der Berufe 2010 (KldB 2010); Berufsuntergruppen.

Branchen: Gastronomie und Gebäudebetreuung anteilig mit den

meisten Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte Der Anteil der

Menschen mit Einwanderungsgeschichte ist nicht nur in vielen

Mangelberufen hoch. Einige Branchen sind insgesamt in besonderem

Maße auf diese Arbeitskräfte angewiesen. Das ist vor allem in der

Gastronomie der Fall: Mehr als die Hälfte (54 %) aller abhängig

Beschäftigten in der Gastronomie, unabhängig vom jeweils ausgeübten

Beruf, hatte 2024 eine Einwanderungsgeschichte.

In der

Gebäudebetreuung, die zum Großteil aus Gebäudereinigung besteht, zu

der aber auch Garten- und Landschaftsbau zählen, hatte die Hälfte

(50 %) der Beschäftigten eine Einwanderungsgeschichte. Einen

überdurchschnittlich großen Anteil hatten Beschäftigte mit

Einwanderungsgeschichte auch in der Beherbergung (43 %), bei Wach-

und Sicherheitsdiensten, in privaten Haushalten mit Hauspersonal

sowie in der Lagerei und Erbringung von sonstigen Dienstleistungen

für den Verkehr (je 42 %) und im Spiel-, Wett- und Lotteriewesen

sowie bei Post-, Kurier und Expressdiensten (je 41 %).

In

zwei beschäftigungsstarken Bereichen mit jeweils mehr als einer

Million Beschäftigten lag der Anteil mit einem knappen Drittel

ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt in der Gesamtwirtschaft

(26 %): In Alten- und Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen sowie

in der Kraftwagenproduktion hatten je 32 % der abhängig

Beschäftigten eine Einwanderungsgeschichte.

Deutlich

unterrepräsentiert waren Menschen mit Einwanderungsgeschichte im

Jahr 2024 dagegen im Bereich öffentliche Verwaltung, Verteidigung

und Sozialversicherung (12 %), in der Versicherungsbranche (14 %),

in der Energieversorgung und in der Landwirtschaft (je 15 %). Im

Bereich Erziehung und Unterricht mit 2,8 Millionen Beschäftigten

waren Menschen mit Einwanderungsgeschichte ebenfalls deutlich

unterrepräsentiert (17 %).

Beschäftigte mit

Einwanderungsgeschichte in ausgewählten Branchen 2024 Bar chart with

16 bars. Anteil an allen abhängig Beschäftigten je Branche in %

Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008 (WZ2008);

Wirtschaftsabteilungen.