|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 43.Kalenderwoche:

27. Oktober

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Sommer-

auf Winterzeit: So. 29.10.2023. Umstellung von 3 auf 2 Uhr

Sommer-

auf Winterzeit: So. 29.10.2023. Umstellung von 3 auf 2 Uhr

Samstag, 28., Sonntag, 29. Oktober 2023 - Welt-Schlaganfalltag

Städte kritisieren Erhöhung der LVR-Umlage 2024

Oberbürgermeister Sören Link und 23 weitere Vertreterinnen und

Vertreter von Städten und Landkreisen haben einen Brief an den

Landschaftsverband Rheinland (LVR) unterzeichnet und fordern in

einem gemeinsamen Appell deutliche Korrekturen bei der

Landschaftsumlage.

Der LVR plant, im kommenden Jahr sein

Personal aufzustocken: 401 Stellen sollen hinzukommen. Das Vorhaben

sehen die Stadt Duisburg und 23 weitere Städte und Landkreise jedoch

mit Sorge. Sie bitten nun in einem Schreiben an den LVR um

„deutliche Korrekturen beim Stellenplan und bei den finanziellen

Auswirkungen“.

Die geplante Stellenaufstockung des LVR würde im kommenden Jahr eine

Steigerung des Personalaufwands um 24,3 Prozent oder 71,7 Millionen

Euro bedeuten. Das wiederum, so die Befürchtung der Städte und

Kreise, zieht eine Erhöhung der Landschaftsumlage von insgesamt rund

182 Millionen Euro nach sich. Und dies vor dem Hintergrund, dass die

Mitgliedskörperschaften mit dem Nachtragshaushalt 2023 bereits eine

erhöhte Landschaftsumlage in Höhe von mehr als 285 Millionen Euro

gegenüber dem Vorjahr zu verkraften und aufzubringen haben.

Oberbürgermeister Sören Link: „Wie viele Kommunen stößt auch die

Stadt Duisburg finanziell an ihre Grenzen. Wir erwarten vom LVR,

dass er diese angespannte Situation der Kommunen bei den eigenen

Planungen berücksichtigt und sich in seinem Einsparverhalten

anpasst.“

Stadtdirektor und Stadtkämmerer Martin

Murrack: „Krisen, Inflation und Rezession stellen die Kommunen und

Kreise vor große Herausforderungen. Eine Entlastung über eine

Senkung der Landschaftsumlage, die für 2023 letztlich auf 15,3

Prozent festgesetzt wurde, wäre also willkommen. Dies könnte über

einen Griff in die Rücklage des LVR geschehen. Genau das ist aber

nicht vorgesehen.

Im Gegenteil: Die Umlage soll nach den

Plänen aus Köln um weitere 5,6 Millionen Euro steigen. Der LVR

verfügt über eine Rücklage von 170 Millionen Euro, von denen er

gerade mal drei Millionen einbringt und 98 Prozent auf den Konten

liegen lässt.

Hier muss der LVR dringend umschwenken und

nennenswerte Teile der Ausgleichsrücklage, die nicht zwingend als

Risikopuffer benötigt werden, zur Entlastung der Landschaftsumlage

einsetzen. Ich möchte dabei auf den Landschaftsverband Westfalen

verweisen, der nur einen Puffer in Höhe von 35 Millionen Euro

vorhält und 83 Millionen Euro seiner Rücklagen zur Entlastung der

Kommunen und Kreise einsetzt.“

Feuerwehr

Duisburg nutzt das Rheinfunk-Konzept

Die

Feuerwehr-Einsatzleitungen im Regierungsbezirk Düsseldorf können

seit Mitte Oktober bei Einsätzen auf dem Rhein nun auch einheitlich

per Funk miteinander kommunizieren. Möglich wurde das sogenannte

RheinfunkKonzept durch eine Vereinbarung der Berufsfeuerwehren

Duisburg, Düsseldorf und Krefeld, der Kreisbrandmeister der Kreise

Kleve, Mettmann und Rhein-Kreis Neuss sowie der Bezirksregierung

Düsseldorf. Direkte gemeindeübergreifende Kommunikation kann in

einem Notfall lebenswichtig sein. Deshalb haben sich die für

Gefahrenabwehr zuständigen Stellen der rheinanliegenden Kommunen des

Regierungsbezirks auf ein optimiertes Kommunikationskonzept

verständigt.

Der Stadt Duisburg kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu: Der

Leitstelle der Feuerwehr werden alle Einsätze auf dem Rhein im

Regierungsbezirk Düsseldorf gemeldet und den rheinanliegenden

Kreisen und Städten des Bezirks auf einer gemeinsamen Plattform zur

Verfügung gestellt, mit dem Ziel, gebietsübergreifende

Einsatzstellen zu identifizieren.

„Durch eine gute

interkommunale Zusammenarbeit können Notfälle auf dem Rhein

zukünftig noch effizienter abgearbeitet werden. Ich bin stolz

darauf, dass der Stadt Duisburg in diesem Konzept so eine bedeutende

Rolle zugesprochen wurde“, betont Stadtdirektor und

Feuerwehrdezernent Martin Murrack. Der Rheinstrom als

Bundeswasserstraße fließt auf rund 215 Kilometer durch

Nordrhein-Westfalen, unter anderem durch den Regierungsbezirk

Düsseldorf.

Hier werden durch den Rhein die

Zuständigkeitsbereiche mehrerer Städte und Kreise berührt und

durchflossen. Die Grenzen, die bei Einsätzen direkt betroffen sein

können, liegen oftmals mitten im Fluss. Das ist beispielsweise der

Fall, wenn eine Person oder ein havariertes Schiff durch die

Fließgeschwindigkeit und die Fließrichtung des Rheins in andere

Gebiete abgetrieben wird.

Jede Stadt und jeder Kreis hat

eigene Zuständigkeiten, sowie Material und Abläufe, die zur

Gefahrenabwehr eingesetzt werden. Und genau hier setzt das Konzept

an: Damit die jeweiligen Einsatzleitungen direkt miteinander

kommunizieren und ihre Einsatzmaßnahmen abstimmen können, wurden

entsprechende Digitalfunk-Rufgruppen festgelegt. Das neue

Rheinfunk-Konzept sieht zusätzlich ein einheitliches Lagebild über

Einsätze auf dem Rhein vor, das den Einsatzleitungen einen schnellen

Gesamtüberblick über die Situation verschafft. Dieses wird zentral

für alle von der Leitstelle der Feuerwehr der Stadt Duisburg

erstellt und geführt.

Die Feuerwehr-Einsatzleitungen der beteiligten Kreise und Städte

nach der Unterzeichnung des Rheinfunk-Konzeptes in der

Bezirksregierung Düsseldorf

Bürgerspaziergang mit dem Oberbürgermeister

Oberbürgermeister Sören Link lädt am Samstag, 18. November, alle

interessierten Bürgerinnen und Bürger zum Spaziergang ein. Der

Rundgang durch den Landschaftspark Duisburg-Nord in Meiderich findet

von 12 bis etwa 15.30 Uhr statt. Freizeit, Erholung, Sport und

Kultur haben im Landschaftspark einen hohen Stellenwert. Es gibt

einen Rundweg mit Informationen zur Industriegeschichte von früher

und heute sowie viel gewachsene Natur, die sich das Gelände von der

Industrie zurückerobert hat. Auch Gärten, Wiesen und Wasserflächen

sind zu sehen.

Anmeldungen werden ab sofort per E-Mail

an unterwegs.mit.dem.ob@stadtduisburg.de bis zum 10. November 2023

entgegengenommen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird die

Teilnahme durch ein Losverfahren entschieden. Bei Fragen steht Lydia

Steinhauer telefonisch unter 0203 283-2413 zur Verfügung. Alle

Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten vor dem Spaziergang den

Treffpunkt sowie weitere Details per E-Mail.

Änderung der Öffnungszeiten des Allwetterbads in Walsum

Das Allwetterbad in Walsum schließt am Samstag und

Sonntag, 28. und 29. Oktober, bereits um 13 Uhr. Grund sind

unerwartete krankheitsbedingte Personalengpässen. DuisburgSport ist

bemüht, den regulären Badebetrieb so schnell wie möglich wieder

aufzunehmen und bittet alle Badegäste um Verständnis für diese

Maßnahme. Aktuelle Informationen gibt es im Internet unter

www.baederportalduisburg.de.

Duisburg hat die erste "Schule der Filmbildung NRW"

Das Albert-Einstein-Gymnasium in Duisburg-Rheinhausen ist die

erste "Schule der Filmbildung NRW". "Film+Schule NRW", eine

gemeinsamen Initiative des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

(LWL) und des NRW-Schulministeriums, hat das Gymnasium

ausgezeichnet. Vorausgegangen war ein zweijähriges

Zertifizierungsprogramm, in dem Filmbildung verbindlich und

systematisch in den Unterricht unterschiedlicher Fächer der

Jahrgangsstufen fünf bis zehn integriert wurde.

So

reichten die Unterrichtsreihen im Fach Deutsch z.B. von der

Literaturverfilmung bis zum Influencer-Clip, zudem steht ein

Filmprojekt mit einem Filmschaffenden und der Besuch der

Schulkinowochen NRW auf dem jährlichen Stundenplan. So sollen

audiovisuelle Kompetenzen entwickelt werden, die die Kinder

befähigen, sich selbstbestimmt in diesen Welten zu bewegen und z.B.

gegen Manipulationen gewappnet zu sein. idr

Monatliche Sprechstunde zum Glasfaserausbau

Die Stadt Duisburg bietet im November wieder Sprechstunden zum

Glasfaserausbau in den Bezirksverwaltungen an. Interessierte

Bürgerinnen und Bürger können sich rund um das Thema Breitbandausbau

informieren sowie beraten lassen. Gigabitkoordinator Falko König von

der Stabsstelle Digitalisierung, wird jeweils von 8 bis 16 Uhr

Auskünfte zu sämtlichen Fragen rund um die moderne

Breitbandversorgung geben.

Die nächste Sprechstunde

findet am Donnerstag, 2. November, in der Bezirksverwaltung Mitte

auf dem Sonnenwall 73-75 statt.

- Weitere Termine sind:

Donnerstag, 9. November, Bezirksverwaltung Süd, Sittardsberger Allee

14

- Mittwoch, 15. November, Bezirksverwaltung Rheinhausen,

Körnerplatz 1

- Dienstag, 21. November, Bezirksverwaltung

Hamborn, Duisburger Straße 213

- Mittwoch, 22. November,

Bezirksverwaltung Walsum, Friedrich-Ebert-Straße 152

-

Donnerstag, 23. November, Bezirksverwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl,

Bismarckplatz 1

Zur besseren Planung und um Wartezeiten

zu vermeiden, wird um vorherige Anmeldung per E-Mail unter

breitbandausbau@stadt-duisburg.de gebeten. Zusätzlich zu den vor Ort

angebotenen Terminen können auch individuelle OnlineSprechstunden

via Microsoft Teams vereinbart werden.

Interessierte Bürgerinnen und

Bürger können hierzu das Formular unter

https://breitband.duisburg.de nutzen. Eine entsprechende Einladung

zur persönlichen Sprechstunde wird den Teilnehmenden dann per E-Mail

zugestellt. Eine Übersicht aller Termine in den Bezirksverwaltungen

findet sich auch online unter https://breitband.duisburg.de

Kürbisfest läutet am Sonntag den Herbst in der City ein

Das Duisburger Kürbisfest taucht die Innenstadt am

Sonntag in herbstliches Orange. Parallel dazu lädt der Einzelhandel

zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Was das Fest in diesem Jahr bietet.

Das Herbst-Event findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Das

Fest verbindet Einflüsse von Erntedank mit Halloween. Der Kürbis

gelte dabei als Symbol und Sympathieträger, heißt es. Die

Vielseitigkeit des orangefarbenen Gemüses soll während des Fests

immer wieder präsent sein.

Vor allem an Kinder richtet

sich das Angebot zum Kürbis-Schnitzen und Basteln. Rund 250 der

eindrucksvollen Gemüsefrüchte dienen als Dekoration und als Rohstoff

zum Schnitzen. Kinder und Erwachsene können sich bei den

Hexenführungen wohlig gruseln, historische Traktoren bestaunen oder

bei der Show der beliebten DONIKKL CREW aktiv mitmachen. Für Ordnung

auf dem Kürbisfest sorgt „Zwille Zimmermann“ als französischer

Gendarm, der von weiteren Walking Acts unterstützt wird. Außerdem

dabei: Marionettentheater, Kinderschminken, eine Naturwerkstatt und

viele Künstler auf der Bühne, einer von ihnen ist Gitarrenlegende

Peter Bursch.

Weil das Erntedankfest ein wichtiger

Charakterzug des Kürbisfests ist, sind auch viele Stände des

Bauernmarkts mit dabei, die frisches Obst und Gemüse aus der Region

anbieten, heißt es beim Veranstalter Duisburg Kontor. Kunsthandwerk

und ein breites gastronomisches Angebot sind am Sonntag ebenfalls

Teil des Kürbisfests. Los geht’s ab 11 Uhr, gefeiert wird bis etwa

18 Uhr.

Foto: Thomas Berns

„Zu wenig und zu schlecht gemacht, um armen Kindern zu

helfen!“

Heinz Hilgers, Kinderschützer und Ideengeber

der Kindergrundsicherung übt deutliche Kritik am Gesetzentwurf der

Koalition. Der Ehrenpräsident des Deutschen Kinderschutzbundes,

Mitbegründer des „Bündnis Kindergrundsicherung, SPD-Mitglied,

ehemaliger Bürgermeister von Dormagen und Mitbegründer des

„Dormagener Modells“ übt im Interview mit dem Deutschen

Kinderbulletin (DKB) deutliche Kritik an den derzeit bekannten

Plänen zur Einführung eine Kindergrundsicherung, da mit den

geplanten Maßnahmen die beschämende Kinderarmut in Deutschland nicht

nachhaltig bekämpft werden kann.

Hilgers: „Für eine wirkliche Reform brauchen wir eine Leistung für

tatsächlich alle Kinder in angemessener Höhe, die echte Teilhabe

ermöglicht. Dafür muss neu berechnet werden, was Kinder für ein

gutes Aufwachsen brauchen. Eine solche Neuberechnung ist aktuell

leider nicht geplant, obwohl sie im Koalitionsvertrag vereinbart

wurde. Zudem muss die Leistung nach der Geburt möglichst automatisch

bei den Familien ankommen, ohne große Antragskämpfe. Familien müssen

von Anfang an eine einzige Behörde als Ansprechpartner haben, wo sie

sich mit allen Problemen digital und analog hinwenden können.

Um das System dann noch gerechter zu gestalten, brauchen wir

zudem unbedingt ein Ende der ungleichen Förderungen von Kindern

entsprechend der Einkommen der Eltern. Staatliche monetäre

Kinderförderung muss dazu dienen, allen Kindern ein gutes Aufwachsen

zu ermöglichen und jeweils in der Höhe einspringen, die Eltern nicht

selbst gestemmt bekommen.

Um Kinderarmut dauerhaft und

effizient zu bekämpfen, braucht es auf mehreren Ebenen

Veränderungen. Auf Bundesebene fordern wir die beschriebene echte

Kindergrundsicherung, um ausreichende Geldmittel in allen Familien

sicherzustellen.

Auf Landesebene brauchen wir gleichzeitig

dringend Verbesserungen im Bildungsbereich. Noch nie zuvor haben die

schulischen Leistungen von Kindern in Deutschland so sehr von ihrem

Elternhaus abgehangen. Wir müssen Kindern über eine gute und

inklusive Schul- und Bildungspolitik den perspektivischen Weg aus

der Armut ermöglichen.

Und drittens braucht es auf kommunaler

Ebene inklusive und individuelle Unterstützung vor Ort. Dabei müssen

die bestehenden Hilfen ausgebaut und verstetigt werden, und der

Umgang mit allen Familien muss mehr von Wertschätzung und

Hilfsbereitschaft geprägt sein.

Es braucht hier gute Präventionsketten wie das Dormagener Model, bei

dem das ganze Hilfesystem um das einzelne Kind herum gut und

effizient zusammenarbeitet und das Kindeswohl im absoluten Fokus

steht. Nur wenn wir alle diese Veränderungen gemeinsam angehen,

werden wir an der verfestigten Kinderarmut in Deutschland etwas

ändern können. Denn Kinder brauchen das alles: ein gutes Frühstück,

eine gute Schule und gute Bezugspersonen, um den Weg aus der

verfestigten Armut zu finden.“ Das Deutsche Kinderbulletin (DKB)

unterstützt die Forderungen von Herrn Hilgers.

Nicht Fisch, nicht Fleisch - bei Jugendlichen mit guter

Betreuung machbar, bei Säuglingen und Kleinkindern bitte nicht!

Knapp zehn Prozent der Erwachsenen in Deutschland leben

vegetarisch oder vegan – Tendenz steigend. Viele davon ernähren auch

ihre Kinder vegetarisch oder vegan. Aber auch immer mehr Kinder und

Jugendliche entscheiden sich selbständig, auf Fleisch oder tierische

Produkte zu verzichten. Während vegetarische Ernährung inzwischen

vor allem im Jugendalter unter bestimmten Voraussetzungen als gut

machbar gilt, sehen die Fachgesellschaften und Kinder- und

Jugendärzt*innen vegane Ernährung weiterhin kritisch – vor allem bei

den Kleinsten.

Dies erklärte heute in Bonn anlässlich

des Weltvegantags am 1.11. Dr. Axel Gerschlauer,

Landespressesprecher der nordrheinischen Kinder- und

Jugendärzt*innen: „ Die Studienlage zu veganer Ernährung in

kritischen Wachstumsphasen ist noch immer nicht ausreichend, so dass

wir Kinder- und Jugend*ärztinnen von einer veganen Ernährung vor

allem im Säuglings- und Kleinkindalter abraten. Aus

wissenschaftlicher Sicht ist die „Optimierte Mischkost“ der Standard

für die Kinderernährung in Deutschland.

Die sich aus

mehreren Bausteinen zusammensetzende Ernährungspyramide sieht unter

anderem auch den mäßigen Verzehr von Fleisch und tierischen

Produkten wie Milch und Käse vor. Durch vegane Ernährung verzichten

Kinder auf mehrere wichtige Bausteine der Pyramide und müssen die

nun fehlenden Nährstoffe anders aufnehmen, um sich gesund zu

entwickeln. Dies ist nur eingeschränkt über natürliche Lebensmittel

möglich, Vitamin B12 zum Beispiel muss immer supplementiert werden.“

•

Säuglinge und Kleinkinder: Nicht vegan

ernähren!

Zu keinem Zeitpunkt reagiert der kindliche Organismus

empfindlicher auf Nähstoffmangel als im Kleinkind- und v.a.

Säuglingsalter. Neben der reinen Kalorienzahl ist eine ausreichende

Menge an einer Vielzahl von Stoffen notwendig, um ein gutes

Körperwachstum und die gesunde Entwicklung aller Organe,

insbesondere des Gehirns, zu ermöglichen. Kritisch ist bei veganer

Ernährung die Versorgung mit Eiweiß und bestimmten Fettsäuren,

Vitaminen Mengen- und Spurenelementen.

Schon kleinere

Schwankungen und Unterversorgungen mit z.B. Vitamin B12 können die

im Wachstum befindlichen und daher besonders empfindlichen Organe

eines Säuglings schädigen, vor allem die neurologische Entwicklung

und geistige Gesundheit massiv und auch dauerhaft gefährden. Daher:

bitte nicht!!! Stillen Ernährt sich die Mutter vegan und stillt,

sollte sie unbedingt Vitamin B12-Präparate nehmen und regelmäßig

ihre Blutwerte ärztlich kontrollieren lassen.

•

Ältere Kinder und Jugendliche: Wenn, dann

bitte richtig!

„Es ist lobenswert, wenn sich Jugendliche für

Tierwohl und Umweltfragen interessieren und engagieren. Der Schritt

zur veganen Ernährung geschieht in dieser Altersgruppe oftmals aus

genau diesen beiden Gründen“ so Gerschlauer. Die Jugendlichen

sollten jedoch wissen, woher sie wichtige Nährstoffe bekommen. Eine

Beratung der Familie durch eine qualifizierte Ernährungsfachkraft

ist unverzichtbar – ausschließliches Eigenstudium durch Literatur

oder z.B. YouTube haben sich in der Praxis als unzureichend

erwiesen.

•

Nicht vergessen: Regelmäßige Blutabnahmen zur

Kontrolle des Versorgungsstatus sind ebenfalls unverzichtbar, um die

Gesundheit vegan ernährter Kinder und Jugendlicher nicht zu

gefährden. Fazit: Säuglinge und Kleinkinder sollten nicht vegan

ernährt werden. Ältere Kinder und Jugendliche können sich vegan

ernähren, benötigen dann aber qualifizierte ökotrophologische und

ärztliche Betreuung.

Herbst: Wer muss Bürgersteig vom Laub freihalten?

Reinigungspflicht kann übertragen werden Wer haftet bei

Unfällen Coburg, 26.10.2022 Viele genießen den goldenen Herbst,

wenn das Laub sich langsam verfärbt. Mit sinkenden Temperaturen

verlieren Bäume aber auch ihre Blätter, Niederschläge nehmen zu.

Beides zusammen verwandelt Bürgersteige in Rutschbahnen. Ohne Räumen

ist ein Unfall schnell passiert.

Wer zum Besen greifen

muss, regeln die meisten Kommunen in ihren Satzungen. Hier schreiben

sie fest, ob und in welchem Umfang sich Hauseigentümer um die

Reinigung der Bürgersteige kümmern müssen. Wer sich der

Reinigungspflicht dauerhaft entzieht, begeht eine

Ordnungswidrigkeit. Den Eigentümern eines Mietshauses steht es

offen, die Reinigungspflicht über den Mietvertrag an die Mieter

weiterzugeben.

Gefährlich: Nasses Herbstlaub kann Bürgersteige schnell in rutschige

Flächen verwandeln. Räumen ist deshalb für Hauseigentümer oder

Mieter in vielen Kommunen Pflicht. Foto: HUK-COBURG

Ereignet sich ein Unfall, hat der nicht nur eine strafrechtliche

Seite. Hier geht es, wie die HUK-COBURG mitteilt, auch um

persönliche Haftung. Bricht sich ein Passant beispielsweise das

Bein, weil vergessen wurde, die Blätter wegzufegen, muss der

Verantwortliche für den Schaden aufkommen. Ohne

Haftpflichtversicherung kann das teuer werden: Im geschilderten Fall

können dem Geschädigten Schmerzensgeld und falls er arbeitet auch

eine Entschädigung für seinen Verdienstausfall zustehen. Bleiben

nach einem Unfall dauerhafte Schäden zurück, können sogar

lebenslange Rentenzahlungen fällig werden.

Ob und in welchem

Umfang ein säumiger Laubräumer haftet, hängt allen Regeln zum Trotz

oft von den speziellen Umständen des Einzelfalls ab. Sollte der

Geschädigte den Rechtsweg beschreiten, steht die

Haftpflichtversicherung ihrem Kunden zur Seite.

MSV Duisburg – Rot-Weiss Essen: DVG setzt zusätzliche Busse

ein

Für Gäste des Fußballspiels MSV Duisburg gegen

Rot-Weiss Essen am Samstag, 28. Oktober, um 14 Uhr in der

Schauinsland-Reisen Arena, setzt die Duisburger Verkehrsgesellschaft

AG (DVG) die Sportlinie 945 ein.

Abfahrtszeiten Buslinie 945 Richtung MSV Arena

- ab

„Salmstraße“ (Meiderich) Abfahrt um 12.06, 12.16, 12.26 Uhr

- ab

„Bergstraße“ um 12.11, 12.21 und 12.31 Uhr

- ab „Meiderich

Bahnhof“ ab 12.15 bis 12.40 Uhr alle fünf Minuten

- ab

„Großenbaum Bahnhof Ost“ um 12.50 und 13.05 Uhr

- ab

„Betriebshof am Unkelstein“ ab 11.58 bis 12.23 Uhr alle fünf Minuten

- ab „Duisburg Hauptbahnhof“ (Verknüpfungshalle) - ab 12.15 bis

13.35 Uhr alle fünf Minuten

- ab „Businesspark Nord“

(Asterlagen) um 12.33 Uhr.

Nach Spielende stehen am Stadion

Busse für die Rückfahrt bereit. Gäste des Fußballspieles, die eine

Tageseintrittskarte im Vorverkauf erworben haben oder eine

Dauerkarte besitzen, können kostenlos die öffentlichen

Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt benutzen. Für die Gäste,

die sich an der Stadionkasse ihre Eintrittskarte kaufen, ist die

Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.

Stadtarchiv: „Mercators Tiere“ – Zwischen gelehrten

Abbildungen und handfesten Wesen

Das Stadtarchiv

Duisburg, Karmelplatz 5 am Duisburger Innenhafen, lädt am 2.

November um 18.15 Uhr in Kooperation mit der Mercator-Gesellschaft

unter dem Titel „Mercators Tiere“ zu einem Vortrag von Ferdinand

Leuxner ein. Gerhard Mercator (1512-1594) gilt vielen als ein

Universalgelehrter, als genialer Kartograf und wegweisender

Weltbeschreiber an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Er lebte

in einer Zeit, in der Tiere im Alltag eine große, sogar

überlebenswichtige Rolle spielten.

Sie waren

allgegenwärtig – in der Stadt Duisburg, auf den Feldern ringsum und

nicht zuletzt, geschlachtet und zubereitet, auf dem Tisch. So ist

auch das Werk „Meister Gerhards“ durchzogen von schnüffelnden,

schwimmenden, trötenden und grunzenden Wesen, die bisher allerdings

noch kaum die Beachtung der Forschung gefunden haben. Die

„tierischen“ Anteile im Werk des berühmten Duisburgers sind jedoch

elementar: Sie helfen uns, die Zeit besser zu begreifen, in der der

Kosmograf seine Karten entwarf und an seinen theologischen Texten

feilte. Denn in allen Epochen machten sich die Menschen Gedanken

über die „anderen“ Lebewesen, die sie umgaben.

Tiere

konnten so zu Sternbildern aufsteigen oder wurden zu einem Symbol

für den Teufel selbst erklärt. Wie Forscher und Forscherinnen,

Philosophen und Philosophinnen auf eine Tierart blickten, war dabei

zeit- und gesellschaftsabhängig – und hatte oft wenig mit dem echten

Tier zu tun. Alltag und Wissenschaft sollen auch im Vortrag eine

bedeutende Rolle spielen, denn Mercator scheint beides gewesen zu

sein: Ein praktisch begabter Kartenmacher, der seine Umgebung genau

beobachtete und zugleich ein Gelehrter, der in den Wissenschaften

seiner Zeit reüssierte. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt,

der Eintritt ist kostenfrei.

Himmels-Globus von Gerhard Mercator (Foto: Stadtarchiv Duisburg)

Mercator Matinée: Viel zu langsam viel erreicht

Die Schriftstellerein Barbara Sichtermann spricht am

Sonntag, 29. Oktober, um 11.15 Uhr bei der Mercator-Matinée im

Kultur- und Stadthistorischen Museum, Johannes-Corputius-Platz 1 am

Duisburger Innenhafen, unter dem Titel „Viel zu langsam viel

erreicht“ über die Entwicklung der Frauenrechte. Bis heute wird der

Gedanke der Gleichheit gerne missverstanden: Wir wollen

unterschiedlich sein, divers, individuell und anders – aber als

solche wollen wir gleiche Rechte. Solange die Gleichheit vor dem

Gesetz nur Angehörige verschiedener Stände, Stämme oder Konfessionen

betraf, konnte er sich noch vergleichsweise geräuschlos entwickeln.

Als er bei den Geschlechtern ankam und das Private

politisch wurde, wurde die Irritation heftig und öffentlich. Die

Emanzipation der Frauen ist eine kostbare Leistung der Moderne. Sie

muss weitergehen, damit sie bewahrt werden kann. Die Teilnahme ist

im Museumseintritt enthalten und kostet für Erwachsene 6 Euro, für

Kinder (und ermäßigt) 4 Euro. Das vollständige Programm ist im

Internet unter www.stadtmuseumduisburg.de abrufbar.

VHS-Kurs: Makrofotografie mit und ohne

Figuren

„Makrofotografen sind oft mit

einem Quadratmeter stundenlang beschäftigt“ - ob

dieses Sprichwort stimmt, kann man in einem VHS-Kurs

am Sonntag, 29. Oktober, von 8 bis 12 Uhr im

Landschaftsparkt Duisburg Nord herausfinden.

Treffpunkt ist am Haupteingang zum Landschaftspark.

Neben Insekten und Blumen stehen im Landschaftspark

wunderschöne Strukturen zur Verfügung, die auf

verschiedenste Arten abgelichtet werden können.

Nach einer kurzen Einführung in die Kamera-

und Gestaltungstechnik geht es direkt ans Werk. Der

Kurs startet früh, weil die Morgenstunden die beste

Zeit für Makrofotografie sind. Zusätzlich werden mit

kleinen Alltagsgegenständen wie Figuren kleine

Welten gebaut. Wer möchte, darf gerne Gegenstände

mitbringen. Empfehlenswert ist auch der Kauf einer

Rettungsdecke (ca. zwei Euro) als Unterlage und

Reflektor.

Der Kurs richtet sich an

Einsteiger und Fortgeschrittene. Das

Teilnahmeentgelt beträgt 29 Euro. Ermäßigungen sind

möglich, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich:

www.vhs-duisburg.de.

Landschaftspark: Weihnachtliches Konzert der Big Band in der

Gebläsehalle

Am 17. Dezember 2023 präsentiert der

Landschaftspark Duisburg-Nord ein Weihnachtskonzert mit der Big Band

und der Nachwuchs - Big Band Muskito bee bee der Musik- und

Kunstschule Duisburg. Im rauen Charme der beleuchteten Gebläsehalle

spielen unter der Leitung von Rüdiger Testrut Saxophone, Posaunen,

Trompeten echte Weihnachtsklassiker.

Eine Premiere feiert die Big Band mit den Young Voices I und II

von Anne-Sarah Gibson - zwei hervorragende Jugendchöre, die mit

beiden Bands zwei musikalische Welten zusammenbringen, wonach sich

alle lange gesehnt haben. Die Big Band der Musik- und Kunstschule

ist aus dem kulturellen Leben Duisburgs nicht wegzudenken und hat

sich bereits durch Auftritte auf dem „Traumzeitfestival“ und „Jazz

auf’m Platz“ ihr Publikum erspielt, schließlich ist die Band schon

seit mehr als 25 Jahren fester Bestandteil der Duisburger

Musikszene.

Tickets Die Karten gibt es online unter

www.reservix.de und vor Ort im

Besucherzentrum des Parks zu kaufen. Die Ticketpreise in drei

Kategorien liegen bei 22 €, 26 € und bei 30 €. Termin Theatersaal in

der Gebläsehalle, Landschaftspark Duisburg-Nord 17.12.2023, Beginn

17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr

PST!

Experimentelles und Improvisiertes

Johannes Nebel (bass,

electronics), Patrick Hengst (drums), Thomas Klein ( keys, synth,

electronics): drei Musiker haben sich 2021 zusammengetan, um

ihre eigene Vision einer einzigartigen Musik zu verwirklichen.

Stilelemente sind hierbei improvisierte elektronischer Musik, 70er

Jahre Groove, Jazz, freie Improvisationen und elektronische

Soundexperimente.

Die Band begibt sich auf eine musikalische

Entdeckungsreise, die von sehr unterschiedlichen Stilen berührt ist

und öfters auch durch ausdrucksstarke melodische Themen glänzt.

Virtuose Instrumentalisten, die ihre einzigartigen musikalischen

Fähigkeiten perfekt aufeinander abgestimmt haben beweisen PST! mit

ihren improvisierten Klanglandschaften und groovigen Beats ihre

Kreativität und ihr Talent für das Zusammenwirken von verschiedenen

Musikstilen.

Die Live-Auftritte von "PST!" sind ein

Erlebnis für sich. Sie haben die Fähigkeit, das Publikum mit ihren

unkonventionellen und fesselnden Klangwelten zu begeistern und zu

faszinieren. Jeder Auftritt ist einzigartig und bietet eine neue

musikalische Reise, welche die Zuhörer auf eine emotionale

Achterbahnfahrt mitnimmt. Beim Konzert vertritt Johannes Nebel den

verhinderten Stammbassisten Stefan Werni.

Simon Camatta

SOLO

Simon Camatta wurde 1976 in Essen geboren. Mit 11 Jahren

bekam er sein erstes Schlagzeug zu Weihnachten. Er studierte Jazz an

der Folkwang Hochschule Essen. Seit 25 Jahren spielt er in den

unterschiedlichsten Bereichen in den halben Welt. Zur Zeit mit The

Dorf, Handsome Couple feat. DJ Illvibe, EssenerNoiseDubEnsemble und

in diversen Improvisationsprojekten, sowie an verschiedenen Theatern

und mit diversen Tanzkompanien. Obendrein ist er auch Solo

unterwegs.

PST ! & Simon Camatta SOLO Samstag, 28.

Oktober 2023, ab 19 Uhr Lokal Harmonie, Harmoniestr. 41, 47119

Duisburg-Ruhrort Eintritt: frei(willig) - Hutveranstaltungen

Festgottesdienste zum

Reformationstag in Duisburg

Für evangelische

Christinnen und Christen ist der 31. Oktober Reformationstag. Sie

erinnern an den Tag, an dem Martin Luther eine kirchliche

Erneuerungsbewegung einleitete. Die Gemeinden im Evangelischen

Kirchenkreis Duisburg laden an dem Tag zu Gottesdiensten ein, die -

jeder auf seine Weise - die Reformation in den Mittelpunkt stellen.

•

Im Duisburger Norden feiern die sechs Gemeinden des

Kirchenkreises nördlich der Ruhr gemeinsam am 31. Oktober um 18 Uhr

in der Obermeidericher Kirche an der Emilstraße. Unter dem Titel

„Vom Ende der Gewissheit“ werden Pfarrerin Sarah Süselbeck und

Pastor i.R. Stephan Kiepe-Fahrenholz Gedanken der Reformation

nachzeichnen, um zu hören, welche Antworten sie heute hat, und zwar

auf die Frage „Was tun, wenn das Weltbild zerbricht, wenn alles, was

sicher scheint, nicht mehr sicher ist?“ und „Wie kann ich leben,

wenn alles um mich herum verändert?“

Für festliche Klänge sorgen

Nadja Stahlbaum am Cello und Evelyn Klaunzer mit ihrer Querflöte

sowie Christine Gladbach mit ihrer wunderbaren Stimme.

•

In der Salvatorkirche feiern am gleichen Tag

Gläubige aus Duisburg Mitte einen Reformationsgottesdienst in der

Salvatorkirche um 18 Uhr zur Frage, was „Gerechtigkeit aus Glauben“

bedeutet. Es predigt Pfarrer Stephan Blank, passende Musik macht

Kirchenmusikdirekt Marcus Strümpe mit seinem Orgelspiel.

•

Weitere Gottesdienste zum Reformationstag werden

auch im Duisburger Süden gefeiert: Die Gemeinden Wanheim und

Wanheimerort feiern ihn zusammen am 31. Oktober in der Gnadenkirche

Wanheimerort um 19 Uhr. Die Gemeinden Großenbaum-Rahm und

Auferstehungsgemeinde feiern am gleichen Tag in der Ungelsheimer

Auferstehungskirche um 19 Uhr den Gottesdienst „Wort und Klang zur

Reformation“.

Am gleichen Tag feiert die Evangelische

Kirchengemeinde Trinitatis einen Fest-Gottesdienst um 18.30 Uhr in

der Wedauer Kirche, Am See. Eric Hansen predigt im Rahmen seiner

Ausbildung zum Prädikanten zum Thema „die Kirche muss sich immer

erneuern“. Infos zum Evangelischen Kirchenkreis Duisburg, den

Gemeinden und ihren Gottesdiensten gibt es im Netz unter

www.kirche-duisburg.de.

Zwei der 100 Lutherfiguren des Künstlers Ottmar Hörl, die 2013 zu

Gast beim Kreiskirchentag in Duisburg waren. Foto: Rolf Schotsch

Wort und Klang zum Reformationstag in Ungelsheim

Konzert, Lesung und Andacht in einem Am Dienstag, 31. Oktober

2023 heißt es ab 19 Uhr „Wort und Klang zum Reformationstag“ in der

Ungelsheimer Auferstehungskirche am Sandmüllersweg. Das Motto für

die Mischung aus Konzert, Lesung und Andacht ist „Denn ein Mensch,

der da isst und trinkt…“ – so beginnt ein Vers aus dem 3. Kapitel

des alttestamentlichen Buches „Prediger“ in der Bibel.

Den Abend gestalten Mitglieder des Blockflötenensembles Duisburg

Neudorf unter der Leitung von Volker Nies, Anke Schmock (Orgel) und

Pfarrer Rainer Kaspers, der die passenden Worte zum Feiertag der

evangelischen Kirche ausgewählt hat und lesen wird. Der Eintritt ist

frei. Im Anschluss sind alle Besucherinnen und Besucher zu einer

Brotzeit eingeladen. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

https://evaufdu.de.

Wiegenlieder der Welt im Konzert in der Marienkirche

Das nächste Kammerkonzert am Marientor bringt am

Sonntag, den 29. Oktober 2023 um 17 Uhr Wiegenlieder der Welt zu

Gehör. Es sind Titel wie „Berceuse“ oder „Lullaby“, welche große

Komponisten aus allen Jahrhunderten und allen Ländern zu

ergreifenden Werken inspiriert haben. Einige davon aus Klassik und

Romantik präsentiert das „Duo BalKan“ in dem einstündigen Konzert in

der Duisburger Marienkirche, Josef Kiefer Str. 6.

Die

beiden Musiker des Duos sind Önder Baloglu, Violine, und Cagdas

Özkan, Klavier. Der Eintritt ist frei, Spenden am Ende willkommen.

Präsentiert wird das Konzert von der Erato-Akademie für Musik und

Sprache Rhein-Ruhr. Infos zur Marienkirche und zur Evangelischen

Kirchengemeinde Alt-Duisburg gibt es im Netz unter

www.ekadu.de.

"Duo BalKan" (Foto:

https://www.facebook.com/duobalkan).

Pfarrer

Seeger am Service-Telefon der evangelischen Kirche in Duisburg

„Zu welcher Gemeinde gehöre ich?“ oder „Wie kann ich in

die Kirche eintreten?“ oder „Holt die Diakonie auch Möbel ab?“:

Antworten auf Fragen dieser Art erhalten Anrufende beim kostenfreien

Servicetelefon der evangelischen Kirche in Duisburg.

Es ist

unter der Rufnummer 0800 / 12131213 auch immer montags von 18 bis 20

Uhr besetzt, und dann geben Pfarrerinnen und Pfarrer Antworten auf

Fragen rund um die kirchliche Arbeit und haben als Seelsorgende ein

offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Das Service-Telefon ist am Montag,

30. Oktober 2023 von Rolf Seeger, Pfarrer in der Evangelischen

Kirchengemeinde Duisburg Wanheim, besetzt.

Haushaltsenergie: Preise trotz Rückgängen weiterhin

deutlich höher als 2020

· Preisanstieg für

Haushaltsenergie zuletzt abgeschwächt

· Leichtes Heizöl, Erdgas

und feste Brennstoffe mit aktuellen Preisrückgängen,

Preissteigerungen bei Fernwärme und Strom

· Preise für

Haushaltsenergie sind seit 2020 wesentliche Treiber der Inflation

Zu Beginn der Heizsaison sind die Preise für zum Heizen

benötigte Energie weiterhin hoch. Zwar stiegen die Preise für

Haushaltsenergie, die Strom, Gas und andere Brennstoffe umfasst,

zuletzt weniger stark, sie waren aber nach wie vor deutlich höher

als 2020. Wie Destatis mitteilt, erhöhten sich die Verbraucherpreise

für Haushaltsenergie im September 2023 im Vergleich zum

Vorjahresmonat um 6,3 %. Im Januar 2023 waren die Preise für

Haushaltsenergie im Vergleich zum Vorjahresmonat noch um 36,5 %

gestiegen.

Der Preisanstieg von Haushaltsenergie

übersteigt weiterhin die Gesamtteuerung: Die Verbraucherpreise

insgesamt nahmen im September 2023 im Vergleich zum Vorjahresmonat

um 4,5 % zu. Insgesamt liegen die Preise für Haushaltsenergie

deutlich über dem Niveau von 2020: Im September 2023 waren sie um

55,7 % höher als im Jahresdurchschnitt 2020, während der Gesamtindex

seitdem um 17,8 % stieg.

Feste Brennstoffe günstiger als ein Jahr zuvor

Für private

Haushalte, die alternativ oder ergänzend mit festen Brennstoffen

heizen, ergeben sich aktuell ebenfalls Preisrückgänge: Brennholz,

Pellets und andere Brennstoffe verbilligten sich im September 2023

um 18,1 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Im September 2022 hatte sich

der Preis hierfür im Vergleich zu September 2021 mehr als verdoppelt

(+103,1 %).

Fernwärme und Strom bisher teurer als ein Jahr

zuvor

Anders sieht es bei Fernwärme und insbesondere bei Strom

aus: Fernwärme verteuerte sich auf Verbraucherseite im September

2023 gegenüber dem Vorjahresmonat leicht um 0,3 %. Und das trotz der

hohen Preise im September 2022, als die Preise im Vergleich zu

September 2021 um 37,2 % gestiegen waren.

Die Strompreise

verzeichneten im September 2023 ein Plus von 11,1 % gegenüber dem

Vorjahresmonat. Dies trifft auch die privaten Haushalte, die sich

für den Einbau einer Wärmepumpe entschieden haben. Auch hier war das

Niveau im Vorjahresmonat bereits sehr hoch: Für Strom hatte die

Teuerungsrate im September des Vorjahrs bei +20,3 % gelegen.

Haushaltsenergie als Preistreiber seit 2020

Über die

letzten drei Jahre betrachtet war Haushaltsenergie ein wesentlicher

Treiber für die Inflationsrate. Im Vergleich zum Jahresdurchschnitt

2020 sind die Verbraucherpreise für alle Haushaltsenergieprodukte,

die zum Heizen verwendet werden, deutlich gestiegen. So lag etwa die

Preiserhöhung bei Erdgas im September 2023 im Vergleich zum

Jahresdurchschnitt 2020 bei +94,0 %. Die Preise für leichtes Heizöl

haben sich sogar mehr als verdoppelt (+124,7 %), Fernwärme wurde um

39,0 % teurer. Die Strompreise erhöhten sich um mehr als ein Drittel

(+35,4 %).

Energetische Sanierung als Umsatztreiber: Elektro-,

Gas-, Wasser-, Heizungsinstallation nominal mit zweistelligem Plus

zum Vorjahr

• Bauhauptgewerbe insgesamt wird belastet

vom Umsatzeinbruch im Gebäudebau und gestützt vom Tiefbau

Die

hohen Baukosten infolge der gestiegenen Zinsen und Preise für

Baumaterialien haben für einen Konjunktureinbruch in der Baubranche

gesorgt. Davon war besonders das Bauhauptgewerbe und hier

insbesondere der Gebäudebau betroffen. Wie Destatis mitteilt, ist

der Umsatz im Bauhauptgewerbe im 2. Quartal 2023 preisbereinigt um

3,4 % gegenüber dem 2. Quartal 2022 gesunken. Zu der negativen

Veränderung trägt überwiegend der Wohnungsbau im Bauhauptgewerbe

(-7,0 %) bei.

Der Umsatz im Ausbaugewerbe verzeichnete

im 2. Quartal 2023 preisbereinigt einen Rückgang von 3,1 % im

Vergleich zum Vorjahresquartal und nominal (nicht preisbereinigt)

aufgrund der gestiegenen Baupreise ein Plus von 9,2 %. Hauptgrund

für die vergleichsweise positive Entwicklung im Ausbaugewerbe war

die Nachfrage nach energetischer Sanierung: Innerhalb des

Ausbaugewerbes legten die nominalen Umsätze für die Installation von

Elektro, Gas, Wasser und Heizung zuletzt zweistellig zu. So

verzeichnete die Elektroinstallation nominal 17,5 % mehr Umsatz im

2. Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahresquartal, der Bereich Gas-,

Wasser-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimainstallation legte im selben

Zeitraum um 13,2 % zu.

Spotify: Erstes profitables Quartal seit Anfang 2022

Obwohl Spotify seine

Abopreise in Kernmärkten wie den USA, dem Vereinigten Königreich und

Frankreich zum 1. August um einen US-Dollar respektive einen Pfund

beziehungsweise einen Euro erhöht hatte, blieb der

Premium-Abonnent:innenzuwachs im Vergleich mit den

Vorjahresquartalen in etwa gleich. Zu Ende September hatten 226

Millionen Menschen weltweit ein Premium-Abo, sechs Millionen mehr

als im zweiten Quartal. Auch die Profitabilität des Konzerns

verbesserte sich im Vergleich zu den vorherigen Quartalen deutlich

auf 62 Millionen Euro Nettogewinn.

Seit Anfang 2017 hat der Streamingdienst in acht Quartalen eine

positive Nettobilanz erwirtschaftet, zwei davon im Jahr 2021. Im

vierten Quartal 2018 und im dritten Quartal 2019 konnte Spotify

Einnahmen von 442 Millionen Euro beziehungsweise 241 Millionen Euro

erwirtschaften, was diese beiden Zeiträume zu den erfolgreichsten

der jüngeren Unternehmensgeschichte macht. Selbst der

vergleichsweise große Sprung bei den bezahlten Abonnenten von 144

Millionen auf 155 Millionen zwischen Oktober 2020 und Januar 2021,

der unter anderem auf die anhaltende Pandemie und stärkere

Einschränkungen in den Wintermonaten zurückzuführen sein dürfte,

schlug sich nicht in einer positiven Quartalsbilanz nieder.

Bis 2030 plant Spotify, eine Milliarde Abonnent:innen weltweit

zu erreichen. Bislang verzeichnet Spotify seit 2017 ein

durchschnittliches Wachstum von 26 Millionen Premium-Abos pro Jahr.

Da es unwahrscheinlich ist, dass große Märkte wie China die

Plattform vollumfänglich annehmen, TikTok seinen eigenen Streamingdienst nach

Testläufen in Brasilien und Indien jetzt auch in Australien, Mexiko

und Singapur ausrollt und die weltwirtschaftliche Lage mindestens

für den Rest des Jahres angespannt bleiben dürfte, scheint das

Erreichen dieses Meilensteins zum jetzigen Zeitpunkt

unwahrscheinlich.

Florian Zandt

Tesla stellt Verkaufsrekord schon im dritten Quartal ein

Rund 1,32 Millionen Fahrzeuge hat Tesla im

Geschäftsjahr 2023 bereits ausgeliefert. Wie die Statista-Grafik auf

Basis von Unternehmensdaten zeigt,

hat der E-Autohersteller damit bereits nach einem Dreivierteljahr

mehr Fahrzeuge verkauft als 2022. Das vierte Jahresquartal ist zudem

üblicherweise Teslas stärkstes - schon im vergangenen Jahr konnten

von Oktober bis Dezember mehr als 400.000 Fahrzeuge weltweit

ausgeliefert werden. Die Lieferungen für das Jahr 2023 könnten also

bis über 1,7 Millionen Einheiten ansteigen.

Der

Verkaufsschlager der vergangenen Jahre waren mit deutlichem Abstand

die Modelle

3 und Y. Die elektrischen Mittelklasse-Limousinen machten 2022

einen Anteil von rund 95 Prozent an allen Tesla-Auslieferungen aus.

Im dritten Quartal 2023 konnte Tesla etwa 419.000 Fahrzeuge dieser

Baureihe absetzen. Finanziell zeigt sich das Automobilunternehmen

weiterhin beständig. Gegenüber dem Vorjahresquartal steigt der

Umsatz um etwa neun Prozent an, die Gewinne brechen hingegen

deutlich ein. Als Grund dafür werden vor allem hohe

Produktionskosten angeführt. Trotz eines weiteren Verkaufsrekords,

verfehlt Tesla die Markterwartungen, was der Aktie ein Minus von

etwa fünf Prozent an der Börse einhandelt. René Bocksch

Wie verbreitet sind E-Autos?

29 Prozent der

für die Statista

Consumer Insights befragen Konsument:innen in Deutschland können

sich vorstellen, ein Elektroauto anzuschaffen. Das klingt erstmal

nach guten Nachrichten für die Autohersteller. Die Realität ist

indes noch nicht ganz so weit. So geben hierzulande nur vier Prozent

der Befragten mit Pkw im Haushalt an, dass ihr hauptsächlich

genutzter Wagen einen Elektromotor hat. Das lässt zwar Spielraum für

E-Zweitwagen, ist aber doch weniger als die Neuzulassungen auf

den ersten Blick vermuten lassen. Selbst in China,

das als Vorreiter beim Thema Elektromobilität gilt,

liegt der E-Auto-Anteil nur bei sieben Prozent.

Ähnlich

beliebt ist diese Form der Motorisierung in der Schweiz. Innerhalb

Europas zeigen außerdem britische Autofahrer:innen

überdurchschnittliches Interesse an E-Autos, wie der Blick auf die

Grafik zeigt. Dagegen sind die Verbraucher:innen in Frankreich oder

Österreich eher zurückhaltend. Und welcher Motor hat stattdessen die

Nase vorne? Das ist eigentlich überall der Benziner - sowohl bei der

Neuanschaffung als auch dem aktuellen GFahrzeug. Mathias Brandt

Bayern ist Tesla-Hochburg

In Deutschland

sind derzeit rund 118.800 Pkw der Marke Tesla zugelassen.

Wie die Berechnung von Statista auf Basis von Daten des Kraftfahrt-Bundesamts zeigt,

entscheiden sich in Relation zur Einwohnerzahl in Bayern besonders

viele Menschen für einen Tesla. Auf 100.000 Einwohner kommen hier

190 Tesla. An zweiter Stelle liegt Hessen mit 168 Tesla.

Schlusslichter des Bundesländer-Vergleichs sind Bremen und die

ostdeutschen Bundesländer. Tesla, Inc. ist ein Hersteller von

Elektroautos mit Sitz in Austin, Texas (USA).

Gegründet

im Jahr 2003 brachte das Unternehmen mit dem Modell Tesla Roadster

im Jahr 2008 das erste Auto mit einer Lithium-Ionen-Batterie auf den

Markt und ist mittlerweile weltweit für seine Elektroautos bekannt.

Zu den wichtigsten Absatzmärkten des Unternehmens gehören die USA

und China. Auch in Deutschland steigt

der Tesla-Bestand, allerdings gibt es auf dem Markt der

Elektroautos mittlerweile viel

Konkurrenz. Matthias Janson

Wie smart sind die Autos der Deutschen?

Neben der Vernetzung verschiedener Arten der Mobilität untereinander

steht die Verbindung zwischen Konsumenten und Produkt im Vordergrund

– vor allem durch “smarte” Anwendungen und Funktionen innerhalb des

Pkw. Statista hat im Rahmen der Consumer

Insights Autobesitzer:innen in Deutschland befragt, welche

Funktionen ihr primär genutzter Pkw besitzt. Die Ergebnisse zeigen,

dass knapp die Hälfte der Befragten eine kabellose Verbindung

zwischen ihrem Smartphone und Auto aufbauen kann. Die

Smartphone-Verbindung für freihändiges Telefonieren oder Musik hören

im Fahrzeug ist somit das am weitesten Verbreitete Feature.

Ein eingebautes Display haben rund 43 Prozent in ihrem Auto.

Auch bei der Kontrolle des Fahrzeugs unterstützende Systeme wie der

Parkassistent (40 Prozent) oder Adaptive Cruise Control (30 Prozent)

sind nicht selten. Eine weniger verbreitete, jedoch potenziell

lebensrettende Funktion ist der automatische Notruf, der

beispielsweise nach einem Unfall abgesetzt wird – den sogenannten

eCall haben nur etwa 17 Prozent der Umfrageteilnehmer:innen in ihrem

hauptsächlich genutzten Pkw verbaut. Eine permanente

Internetverbindung (13 Prozent) können hierzulande die wenigsten

Fahrzeuge vorweisen. René Bocksch

Ist der E-Autos-Durchbruch nicht längst da?

"Wann schaffen E-Autos den Durchbruch in Deutschland", fragt

die Tagesschau,

nur um gleich im Teaser des Artikels zu betonen, dass die Autobauer

auf der Internationalen Automobil-Ausstellung besonders ihre E-Autos in

Szene setzen. Tatsächlich ließe sich auch Argumente dafür finden,

dass der Durchbruch längst stattgefunden hat. So wurden im August

laut Kraftfahrt-Bundesamt hierzulande 86.649 Elektro-Pkw neu

zugelassen - das entspricht einem Anteil von rund 32 Prozent. Im

gleichen Monat registrierte die Behörde 75.598 Autos mit

Benzinmotor.

Auch der Blick zurück zeigt, dass

E-Fahrzeuge in Deutschland schon eine feste Größe sind. So wurden

zwischen August 2022 und August 2023 insgesamt 630.056 Elektroautos

neu zugelassen. Im Schnitt lag ihr Anteil an den allen

Neuzulassungen bei fast 20 Prozent. Marktbeobachter:innen fürchten

indes, dass der Trend bald wieder nach unten zeigen könnte. Als

Grund hierfür wird angeführt, dass Unternehmen seit dem 1. September

keinen Umweltbonus mehr für E-Autos bekommen. Das wiederum könnte

sich negativ auf den Gebrauchtwagenmarkt auswirken. Mathias Brandt

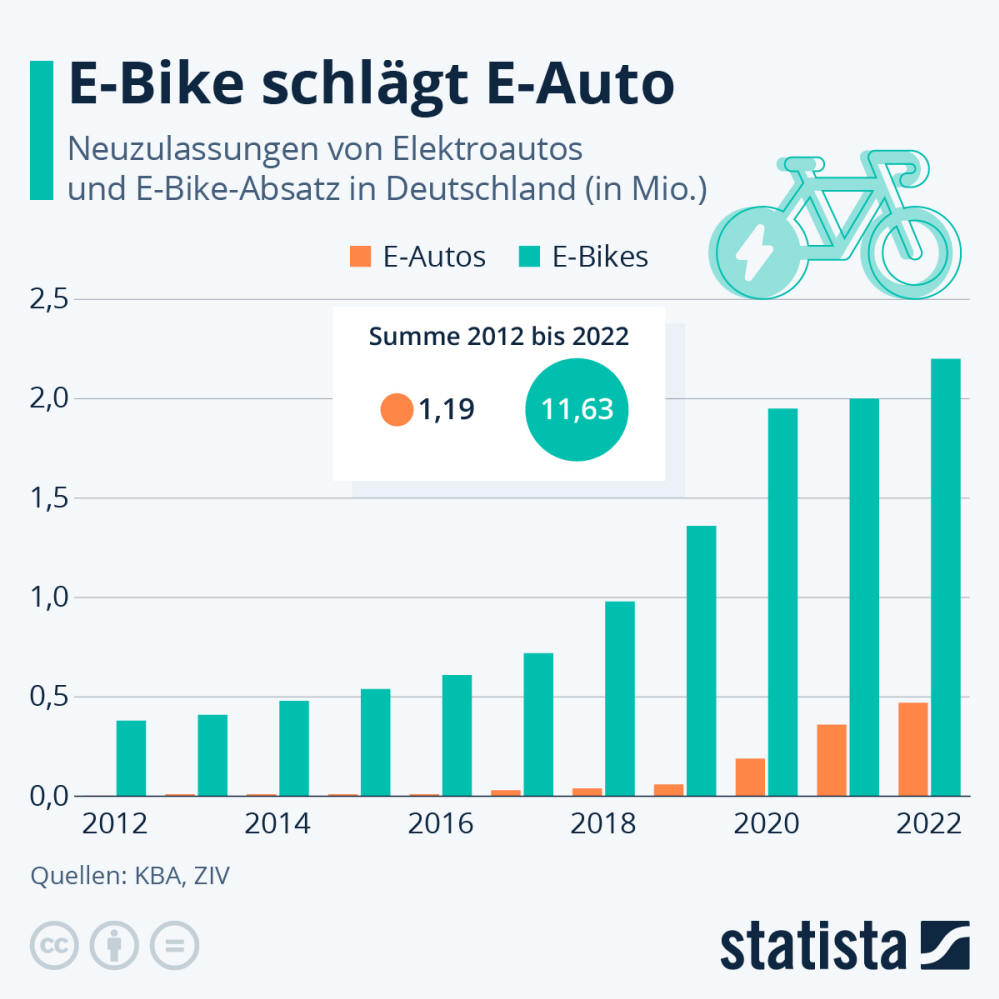

E-Bike schlägt E-Auto

Die Elektrifizierung

des Individualverkehrs schreitet voran in Deutschland. So wurden in

Deutschland im vergangenen Jahr rund 470.559 Elektroautos neu

zugelassen. Eine große Anzahl – aber im Vergleich zu den mehr als

zwei Millionen E-Bikes,

die im selben Jahr abgesetzt worden sind, erscheint sie doch klein.

Während der Corona-Pandemie pendelten

die Absatzzahlen jedes Jahr um die zwei Millionen E-Bikes pro Jahr.

Die Pandemie sorgte mit ihren eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten

dann für eine anhaltend hohe Nachfrage nach Fahrrädern mit

Elektromotor. Durch die mögliche Unterstützung sind im Vergleich zu

einem normalen Fahrrad längere Strecken möglich, auch Anstiege und

schwere Touren sind leichter zu bewerkstelligen.

Das

Fahrrad wird dadurch für viele Menschen eine echte Alternative bei

der Wahl des Fortbewegungsmittels. Aber auch die Neuzulassungen von

Elektroautos sind in den Pandemiejahren angestiegen. Ein wichtiger

Grund: Die Bundesregierung hatte im Rahmen eines Konjunktur-Pakets

die Förderprämie für Elektroautos erhöht. Mit der Änderung der

"Richtlinie zur Förderung des Absatzes von elektrisch betriebenen

Fahrzeugen", die am 1. Januar 2023 in Kraft trat, wird nur noch der

Erwerb (Kauf oder Leasing) eines rein elektrischen Fahrzeugs mit

Batterie oder Brennstoffzelle vom Bund und den Herstellern

gefördert. Plug-in-Hybride, die extern aufladbar sind, werden nicht

mehr gefördert. In der Infografik werden die Neuzulassungen von rein

batteriebetriebenen Elektroautos abgebildet.

Seit

dem 1. Januar 2023 beträgt der Bundesanteil der Förderung für

batterieelektrische Fahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge mit

Nettolistenpreis bis zu 40.000 Euro statt bisher 6000 Euro jetzt

4500 Euro, mit Nettolistenpreis zwischen 40.000 Euro und bis zu

65.000 Euro statt 5000 nur noch 3000 Euro. Der Herstelleranteil

beträgt jeweils die Hälfte. Elektroautos sollen den Verkehr

nachhaltiger machen. Aus diesem Grund beschloss die Europäische

Union Anfang des Jahres 2023, im weiteren Zusammenhang der

Mobilitätswende, das Aus des Verbrenners. Ab 2035 dürfen in der EU

somit keine mit den fossilen Brennstoffen Benzin oder Diesel

betriebenen Pkw mehr zugelassen werden. Die Automobilbranche, aber

auch die Branchen der Luft- und Schifffahrt, stehen dadurch aktuell

vor enormen Umbrüchen. Matthias Janson