|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 6.Kalenderwoche:

7. Februar

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Donnerstag, 8. Februar 2024

CSDDD: Vorhaben für nachhaltige und faire Lieferketten droht

zu scheitern.

Deutsche Blockade gefährdet jahrelange

Verhandlungen.

Umsetzung ist entscheidend, um

Bürokratie zu vermeiden. Scheitern der CSDDD schadet

Unternehmen.

In der kommenden Woche soll im EU-Rat über die

„Corporate Sustainability Due Diligence Directive“ (CSDDD)

abgestimmt werden.

Die Blockade von Finanzminister

Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann, die eine

Enthaltung Deutschlands bei der entscheidenden Ratsabstimmung am 9.

Februar fordern, kommentiert Juliane Petrich, Referentin Politik und

Nachhaltigkeit beim TÜV-Verband: „Die Blockade der

EU-Lieferkettenrichtlinie schadet nicht nur den Menschenrechten

weltweit, sondern auch dem Ansehen Deutschlands. Wenn ein jahrelang

auf EU-Ebene verhandeltes und von der Bundesregierung mitgetragenes

Abkommen kurz vor Abschluss scheitert, gefährdet das Hin und Her die

Glaubwürdigkeit der deutschen Politik und schadet den Unternehmen.

Viele versuchen bereits, ihre Lieferketten nachhaltiger

auszurichten und fordern von der Politik Planungssicherheit und ein

echtes Level-Playing-Field. In Deutschland gibt es mit dem

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz bereits seit 2023 einen

gesetzlichen Rahmen. Scheitert die CSDDD, bleibt der rechtliche

Flickenteppich in der EU.“

Der TÜV-Verband fordert die

Bundesregierung auf, an der Zustimmung zur CSDDD festzuhalten. Die

in mehr als zwei Jahren ausgehandelte Richtlinie ist ein guter

Kompromiss und berücksichtigt an vielen Stellen die Anliegen und

Sorgen der Wirtschaft. Die Politik sollte sich nun mit aller Kraft

auf die Umsetzung der Richtlinie konzentrieren: Denn für die

Akzeptanz in der Praxis wird es vor allem darauf ankommen, dass die

vorgesehenen Anforderungen und Leitlinien hinreichend konkret sind

und die Mitgliedstaaten die CSDDD einheitlich umsetzen.

Petrich: „Statt überbordender Berichtspflichten und mehr Bürokratie

müssen konkrete Verbesserungen in der Wertschöpfungskette im Fokus

stehen. Dazu leisten Audits und Zertifizierungen einen wichtigen

Beitrag. Sie schaffen das notwendige Vertrauen und unterstützen

damit Unternehmen und Behörden. Gleichzeitig erhöhen sie die

Transparenz für die Verbraucher:innen.

Mit der Richtlinie

hat die EU die Chance, weltweit Vorreiter für nachhaltige

Lieferketten zu werden – vorausgesetzt, dass das Projekt nicht auf

den letzten Metern an der Enthaltung der Bundesregierung im

EU-Ministerrat scheitert.“

Bekämpfung von Gewalt

gegen Frauen: Einigung auf EU-Richtlinie

Die Europäische Kommission begrüßt die zwischen dem

Europäischen Parlament und dem Rat erzielte politische Einigung über

eine Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und

häuslicher Gewalt. Die Kommission hatte den Vorschlag im

März 2022 eingebracht. Die Richtlinie ist ein Meilenstein – das

erste umfassende Rechtsinstrument auf EU-Ebene zur Bekämpfung von

Gewalt gegen Frauen, die in der Europäischen Union nach wie vor

allgegenwärtig ist. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte: „Es

ist höchste Zeit, dass Frauen in den Genuss der grundlegendsten

Rechte kommen.“

Věra Jourová, Vizepräsidentin für Werte

und Transparenz betonte, dass die Richtlinie für alle Frauen in

Europa erhebliche Veränderungen bedeutet: „Dies ist ein wichtiger

Schritt gegen viele Formen der Gewalt in der realen Welt, bringt

aber vor allem tiefgreifende Änderungen für die Online-Welt mit

sich, indem bestimmte Formen der Cybergewalt unter Strafe gestellt

werden. Es war höchste Zeit, wie die jüngsten Entwicklungen zeigen.

Die nicht einvernehmliche Weitergabe von intimen Bildern, darunter

KI-generierte Bilder, kann zu psychischen Problemen und in

Extremfällen sogar zu Selbstmord führen. Durch Cyberstalking und

Cybermobbing werden Frauen aus dem öffentlichen Raum gedrängt. Mit

dieser Richtlinie soll sichergestellt werden, dass die Urheber eines

solchen feigen Verhaltens nicht ungestraft bleiben.“

Die

für Gleichstellung zuständige Kommissarin Helena Dalli bezeichnete

die Einigung auf die Richtlinie als einen Sieg für die

Gleichstellung der Geschlechter in der gesamten Europäischen Union.

„Mit dieser Richtlinie wird der Schutz über physische Gewalt hinaus

auf psychische, wirtschaftliche und sexuelle Gewalt ausgedehnt. Ich

gratuliere dem Rat und dem Europäischen Parlament zu dem heutigen

Durchbruch. Wir müssen uns jedoch weiterhin dafür einsetzen, dass

Vergewaltigung EU-weit als nicht-einvernehmliche Handlung anerkannt

wird.“

Wesentliche Elemente der Richtlinie

Mit der

Richtlinie werden körperliche Gewalt sowie psychische,

wirtschaftliche und sexuelle Gewalt gegen Frauen in der gesamten

EU sowohl offline als auch online unter Strafe gestellt.

Verstümmelung weiblicher Genitalien und Zwangsehen werden als

eigenständige Straftaten unter Strafe gestellt. Darüber hinaus

wird Gewalt im Internet nach den neuen Vorschriften eine Straftat

darstellen, einschließlich des nicht einvernehmlichen Austauschs von

intimen Bildern (einschließlich Deepfakes), Cyberstalking,

Cyber-Belästigung, frauenfeindlicher Hetze und Cyberflashing.

Ein Schlüssel zur Bekämpfung von Cybergewalt ist

die digitale Kompetenz. Aus diesem Grund sieht die neue Richtlinie

auch Maßnahmen zur Entwicklung von Kompetenzen vor, die es den

Nutzern ermöglichen, Cybergewalt zu erkennen und zu bekämpfen,

Unterstützung zu suchen und ihre Begehung zu verhindern. Zwar wurde

keine Einigung über die von der Kommission vorgeschlagene

Kriminalisierung von Vergewaltigung erzielt, aufgrund mangelnder

Einwilligung auf Unionsebene, doch enthält die Richtlinie strenge

Präventionsanforderungen. Das soll die zentrale Rolle der

Einwilligung in sexuellen Beziehungen fördern und gezielte Maßnahmen

zur Verhütung von Vergewaltigungen mit sich bringen.

Die

neue Richtlinie sieht auch Maßnahmen zur Verhütung aller Arten von

Gewalt gegen Frauen, einschließlich häuslicher Gewalt, vor und legt

neue Standards für den Schutz, die Unterstützung und den Zugang der

Opfer zur Justiz fest. So werden beispielsweise die Mitgliedstaaten

verpflichtet, zur Unterstützung von Opfern Hotlines und

Krisenzentren für Vergewaltigungen einzurichten. Weitere Details

entnehmen Sie dieser Pressemitteilung

in voller Länge Hintergrund Wie in der EU-Strategie

für die Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025 dargelegt,

setzt sich die Europäische Kommission für die Verhütung und

Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt ein.

Am 1.

Oktober 2023 wurde die Kommission Vertragspartei des Übereinkommens

des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen

und häuslicher Gewalt – des Übereinkommens von Istanbul. Die EU

ist nun an ehrgeizige und umfassende Standards zur Verhütung und

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in den Bereichen justizielle

Zusammenarbeit in Strafsachen, Asyl und Nichtzurückweisung sowie in

Bezug auf ihre öffentliche Verwaltung gebunden. Dazu gehören

Finanzierungsmaßnahmen, politische und legislative Maßnahmen.

Der Beitritt der EU zum Übereinkommen von Istanbul ist ein

Meilenstein bei den Bemühungen der EU um die Verwirklichung der

Gleichstellung der Geschlechter. Die finanziellen Verpflichtungen

der EU für die Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt und die

Reaktion auf diese Gewalt sind von durchschnittlich 91 Millionen

Euro im Jahr 2014 auf 282 Millionen Euro im Jahr 2022 gestiegen.

Der Landschaftspark ist jetzt Gartendenkmal!

Der Landschaftspark Duisburg-Nord einschließlich der

gesamten eingebundenen Infrastruktur und Industrierelikte werden nun

offiziell von der Bezirksregierung Düsseldorf nach fachlicher

Bewertung des Amts für Denkmalpflege unter Schutz gestellt. Er

verbindet Gartenkunst und Landschaftskultur. Die Idee für den

heutigen Landschaftspark, als Transformationsobjekt der IBA

(Internationale Bauausstellung Emscher Park), wurde im Jahr 1989

geboren.

Fotos (c)ThomasBerns

Auf dem Areal entstand nach dem Entwurf von Prof. Peter Latz ein

Landschaftspark, der weder Park noch Landschaft im ursprünglichen

Sinn ist. Mit dem Inkrafttreten des neuen nordrhein-westfälischen

Denkmalschutzgesetztes im Jahr 2022 wurde eine neue Kategorie

„Gartendenkmal“ eingeführt. Nachdem das Ministerium für Heimat,

Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen

den Aufruf für das Programm zur Denkmalförderung 2024 im Juli 2023

veröffentlicht hat, stellte die Bezirksregierung Düsseldorf einen

Antrag auf Aufnahme in die Denkmalliste.

Zu den

charakteristisch wertvollen Merkmalen des Landschaftspark zählt

beispielsweise die diverse Naturlandschaft mit ihren Baumplätzen,

Birken- und Moorlandschaften oder die besondere Infrastruktur.

Verwilderte Bahntrassen, panoramaartige Ausblicke, ein eigenes Rad-

und Wandernetz und ein nachhaltiges Wassersystem. Auch Sichtbezüge

zwischen dem Park, den darin eingebetteten stillgelegten

Industrieanlagen und der kulturlandschaftlichen Umgebung, sowie

künstlerisch wertvolle Ausstattungsstücke, wie die Piazza Metallica

oder die international bekannte Lichtinstallation von Jonathan Park

fielen bei der Beurteilung ins Gewicht.

„Schon 2015 hat

uns der britische Guardian unter die zehn schönsten Parks der Welt

gewählt. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, die dem Park

gerecht wird.“, erläutert Frank Jebavy, Geschäftsbereichsleiter des

Landschaftsparks. Er führt weiter fort: „Als Gartendenkmal etabliert

sich der Landschaftspark weiter in der Welt der Denkmäler und kann

so authentisch entwickelt und in besonderem Maße gepflegt werden.“

Der Landschaftspark feiert in diesem Jahr seinen 30.

Geburtstag am 1. Juni 2024 im Rahmen der langen Nacht der

Industriekultur und mit weiteren Highlights im Geburtstagsjahr. Mit

durchschnittlich einer Million Besuchern pro Jahr gehört der

Landschaftspark Duisburg-Nord zu den beliebtesten Natur- und

Kulturlandschaften in Nordrhein-Westfalen. Innerhalb von zwei

Jahrzehnten wandelte sich ein stillgelegtes Hüttenwerk zu einer

Großstadtoase und ist heute mit jährlich rund 250 Veranstaltungen

eine Top-Event-Adresse.

Mehr immer aktuell unter

www.landschaftspark.de

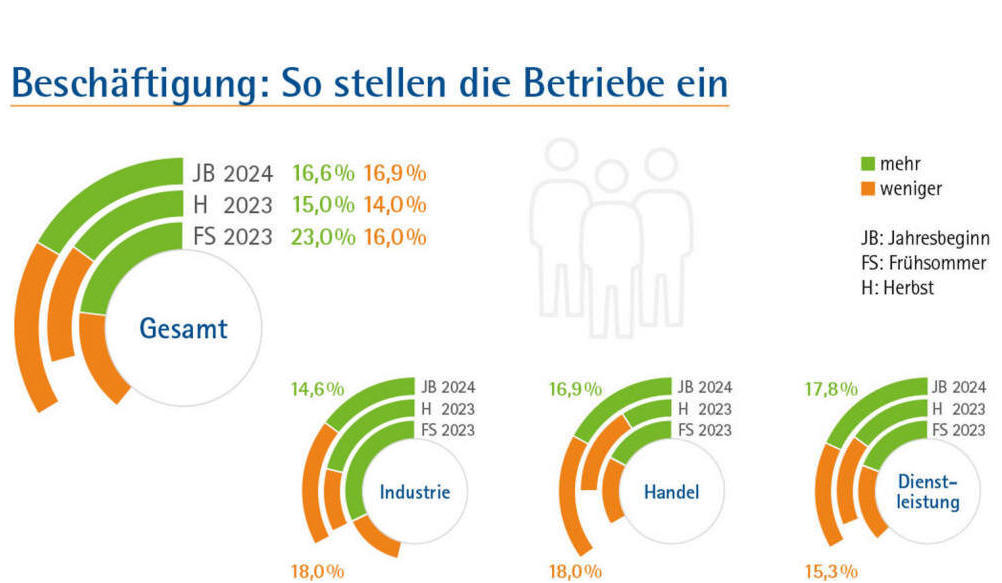

Wirtschaft am

Niederrhein ist unzufrieden und vorsichtig

Besonders Industrie

leidet unter hohen Kosten für Energie und Rohstoffe

Nach Pandemie und Energiekrise rutscht die Wirtschaft zum

Jahresstart weiter in die Rezession. Viele Unternehmen sind

unzufrieden und erwarten kein gutes Geschäftsjahr. Ein Lichtblick:

Trotz der unsicheren Zeit behaupten sich die meisten Betriebe noch

gut am Markt. Das zeigt die Konjunkturumfrage der Niederrheinischen

IHK.

(c)

Niederrheinische IHK

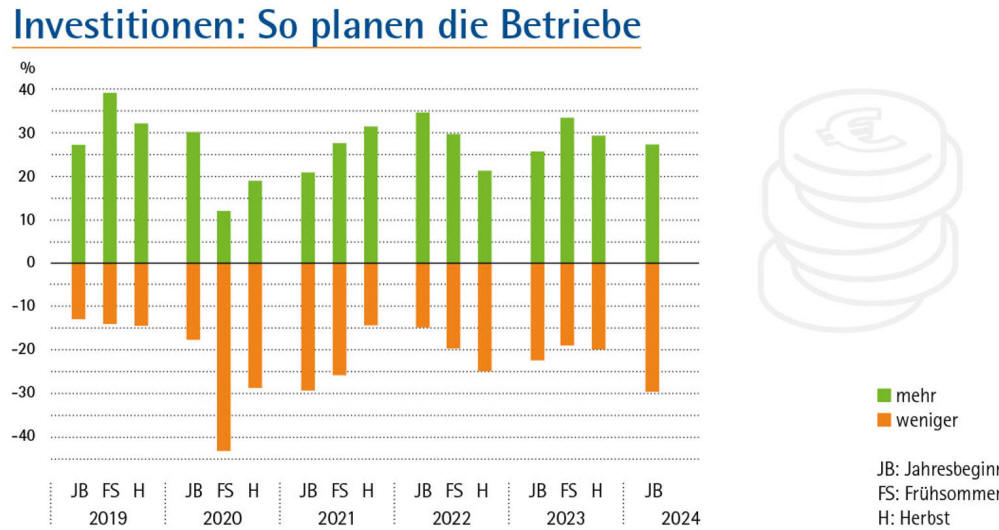

Hohe Kosten, kaputte Infrastruktur,

immer neue Verordnungen: Für die Unternehmen in Duisburg und am

Niederrhein nehmen die Risiken fürs Geschäft zu. Sie nennen mehr

Faktoren als noch vor einem Jahr. Es fehlt ihnen an Sicherheit

seitens der Politik. Eine Konsequenz ist: Rund 30 Prozent der

befragten Unternehmen gaben an, weniger investieren zu wollen. Im

Herbst waren es noch 20 Prozent. Besonders Investitionen in neue

innovative Produkte und Arbeitsplätze bleiben liegen.

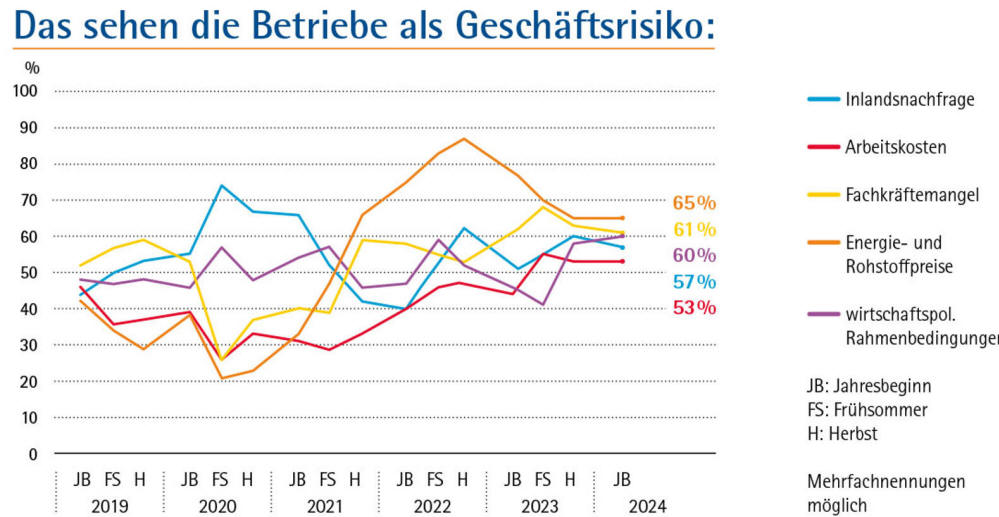

Für die Industrie am Niederrhein sind die Energie- und

Rohstoffkosten besonders wichtig, um im internationalen Wettbewerb

mithalten zu können. Stahlproduzenten und Chemieunternehmen sehen in

den hohen Preisen deshalb ein erhebliches Risiko. Auch fehlende

Fachkräfte und marode Brücken machen ihnen zu schaffen.

„Die Regierung muss jetzt ihren Richtungsstreit beenden und

eine klare Linie in der Wirtschaftspolitik verfolgen“, so Ocke

Hamann, Leiter Standort, Digital, Innovation und Umwelt bei der

Niederrheinischen IHK.

„Die Unternehmen müssen langfristig

planen können. Was wir definitiv nicht brauchen, ist noch mehr

Bürokratie.“ Der IHK-Konjunkturklimaindex, der die Lage und die

Erwartungen zusammenfasst, ist erneut gesunken. Er liegt mit 94

Punkten weit unter dem zehnjährigen Mittel von 109 Punkten.

Zahl der Woche: 17.505 Kilometer lang ist das

Straßennetz von Straßen.NRW

Der Landesbetrieb Straßen.NRW betreut mit 56

Straßenmeistereien die Verkehrsinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen

- Älteste Verkehrsbrücke von 1817 Sie ist 6,50 Meter lang und

viereinhalb Meter breit, nicht groß für eine Brücke. Aber mit ihrem

Baujahr 1817 ist sie dennoch ganz vorne dabei: Die Plattenbrücke in

Klein-Netterden, einem kleinen Ortsteil von Emmerich am Niederrhein,

ist die älteste Verkehrsbrücke in Nordrhein-Westfalen in

Zuständigkeit von Straßen.NRW. Das alte Ziegelgewölbe ist

mittlerweile durch ein modernes Stahlbetonbauwerk überbaut worden,

das die Verkehrslasten der Straße übernimmt.

Die alte

Brücke steht seit 2004 unter Denkmalschutz und ist eine von

insgesamt 6.714 Brücken in Nordrhein-Westfalen, die durch

Straßen.NRW betreut werden. 400 von ihnen sollen in den kommenden 10

Jahren ersetzt werden, weil sie nicht mehr für die heutigen

Belastungen, insbesondere des Schwerlastverkehrs, ausgelegt sind.

Erst im November hat das Land Nordrhein-Westfalen eine

Sanierungsoffensive für die Verkehrsinfrastruktur vorgestellt.

Allein in diesem Jahr stehen für 35 Brücken Ersatzneubauten

an. Insgesamt werden sich dann 51 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen

von über 160 Millionen Euro im Bau befinden. Die Brückensanierungen

sind aber nur ein Teil der Sanierungsoffensive, die ebenso die

Straßen und Tunnel betrifft.

"Wir wollen in den

kommenden 10 Jahren in Nordrhein-Westfalen den bestehenden Anteil

von Straßen, Brücken und Tunneln in einem sanierungsbedürftigen

Zustand deutlich abbauen. Dafür legt die Landesregierung etwa beim

Straßenbau den Schwerpunkt auf die Sanierung", sagt

Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer. Zur aktuellen

Zahl der Woche:

https://www.umwelt.nrw.de/presse/detail/zahl-der-woche-17505-kilometer-lang-ist-das-strassennetz-von-strassennrw-1707310148

Wiederholung der Bundestagswahl 2021: Erneute Feststellung

des endgültigen Wahlergebnisses

Die Wahl zum Deutschen Bundestag 2021 wird am 11. Februar

2024 in 455 von 2 256 Berliner Wahlbezirken wiederholt. Aufgrund der

Wiederholungswahl wird das Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen

Bundestag neu festgestellt. Dabei kann es zu einzelnen, auch

länderübergreifenden, Mandatsverschiebungen im Deutschen Bundestag

kommen. Auch wenn die Wiederholungswahl räumlich auf Berlin begrenzt

ist, können auch in anderen Bundesländern neue Mandatsgewinne und

-verluste entstehen.

NGG-Tipp für Gastro-Beschäftigte in Duisburg:

Weihnachtsgeld im Februar

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) rät

Gastronomie-Beschäftigten in Duisburg zu einem ge nauen

Blick auf ihre Jahreslohnabrechnung. „Jeder sollte einmal prüfen, ob

er im vergangenen Jahr seine Weihnachtsgeldzahlung tatsächlich

bekommen hat. Etliche Chefs im Gastgewerbe ‚vergessen‘ gerne die

jährliche Sonderzahlung für ihre Angestellten“, sagt Karim Peters.

nauen

Blick auf ihre Jahreslohnabrechnung. „Jeder sollte einmal prüfen, ob

er im vergangenen Jahr seine Weihnachtsgeldzahlung tatsächlich

bekommen hat. Etliche Chefs im Gastgewerbe ‚vergessen‘ gerne die

jährliche Sonderzahlung für ihre Angestellten“, sagt Karim Peters.

Der Lohncheck lohne sich, so der Geschäftsführer der NGG

Nordrhein. Denn bis Ende Februar könnten die Beschäftigten das

fehlende Weihnachtsgeld nachfordern. Für Karim Peters sind die

„Weihnachtsgeld-Muffel“ unter den Gastro-Arbeitgebern ein jährliches

Dauerärgernis. Das gelte gerade für kleinere Betriebe. Karim Peters:

„Eigentlich muss das Weihnachtsgeld mit der letzten

November-Auszahlung auf dem Gehaltskonto auftauchen. All diejenigen,

die die Sonderzahlung im letzten Jahr nicht bekommen haben, sollten

sich schleunigst bei ihrem Chef melden. Am besten schriftlich und

spätestens bis zum 29. Februar. Danach verfällt der Anspruch und das

Geld ist endgültig futsch“, so der NGG-Geschäftsführer.

Die NGG hofft, dass sich möglichst viele in den kommenden Wochen

gegen die „Weihnachtsgeld-Prellerei“ wehren. „Denn Weihnachtsgeld

hängt nicht vom guten Willen des Chefs ab, es ist das gute Recht der

Beschäftigten. Es steht jedem, der mindestens ein Jahr im Betrieb

arbeitet, ein halber Monatslohn als Weihnachtsgeld zu – vom Koch bis

zur Kellnerin und vom Housekeeping bis zum Nachtportier an der

Rezeption“, so Peters.

Geänderte Servicezeit bei der DVG an Karneval

An Altweiber, 8. Februar, sowie an Rosenmontag, 12. Februar,

ist der Kundenservice der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG)

nur eingeschränkt erreichbar. Das Kundencenter der DVG am

Hauptbahnhof, Harry-Epstein-Platz 10, ist an beiden Tagen von 7 bis

12 Uhr geöffnet.

Der telefonische Kundenservice der DVG

unter der Rufnummer 0203 60 44 555 ist von 7 bis 18 Uhr zu

erreichen. Telefonische Fahrplanauskünfte erteilt der

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) rund um die Uhr unter der

kostenfreien Rufnummer 08006 50 40 30.

Traditionelle Altweiberfeier im Ratskeller Hamborn

Die traditionelle Altweiberfeier startet am Donnerstag,

8. Februar, um 12.11 Uhr im Ratskeller Hamborn auf der Duisburger

Straße 213. Die Hamborner Karnevalsvereine haben - nicht nur für die

Möhnen - ein starkes Bühnenprogramm auf die Beine gestellt, dass von

Gabi Pletziger moderiert wird. Traditionsgemäß beginnt das Programm

mit dem Einmarsch der Hamborner Stadtwache und der Kapitulation des

Bürgermeisters Volker Mosblech sowie des Bezirksmanagers Andreas

Geisler und der Schlüsselübergabe an die Obermöhne Ulrike Schneider.

Weitere närrische Höhepunkte sind der Empfang des

Duisburger Stadtprinzen Matthias I. und des Kinderprinzenpaares

Prinz Leonardo I. und Prinzessin Milena I. mit Prinzencrew. Dazu

kommen die Teuflischen Engel, die Dom-Dancer, Solo Mariechen

Nathalie von der KG MCV 1979 e.V., Tanzmariechen Annika von den

Marxloher Jecken und natürlich die Tanzgarden der KVO, Rot-Weiß

Schmidthorst, Echte Freunde KAB St. Barbara und Marxloher Jecken.

Für die musikalische Unterhaltung zwischen den Auftritten sorgt DJ

Michael Kogej. Der Eintritt ist frei.

Blick über

den (Narren)Zaun: Pänz-Pokal-Finale

Vom 29. Januar bis

2. Februar verwandelten 1.000 Pänz den Kölner Einkaufsbahnhof in

eine große Karnevalsfeier. Stimmungstechnisch stand der Pänz-Pokal

dabei den großen Karnevalssitzungen in nichts nach: Es wurde

gesungen, getanzt und vor allem applaudiert. Und das völlig zurecht,

denn die 30 Vereine aus Köln und dem Umland präsentierten ihre

Choreografien mit Bravour und ohne jede Spur von Lampenfieber.

Strahlende Gewinner zeigen ihre Tänze begleitet von Livemusik

Eine gewisse Anspannung breitete sich dann am Finaltag doch noch

unter den 27 anwesenden Vereinen aus. Denn am 5. Februar kam es,

nach dem traditionellen Gruppenfoto vor dem Kölner Dom, zur mit

Spannung erwarteten Siegerehrung. Aus allen anwesenden Tanzgruppen

wurden insgesamt fünf glückliche Gewinner unter Moderation von

Robert Greven, Moderator und Gründer von „DAT KÖLSCHE HÄTZ“,

ausgelost.

Der erste Platz ging dabei an die

Torschwälbchen der KG Bergheimer Torwache, die ihr Glück kaum fassen

konnten. Die Pänz der Torschwälbchen der KG Bergheimer Torwache

wurden, ebenso wie die Vereine auf den weiteren Plätzen, gebührend

von der jubelnden Menge gefeiert. Als besonderes Highlight wurden

die ersten drei Gewinner außerdem noch einmal auf die Bühne gebeten,

wo sie nacheinander ihre besten Tänze erneut präsentieren durften.

Musikalisch begleitet wurden sie dabei von ALUIS, die die Stimmung

anheizten und für Begeisterung im Publikum sorgten. Die aktuelle

Single der Kölsch-Band „Föreinander doh“ hat Ohrwurmpotenzial und

wird bestimmt noch auf vielen Karnevalspartys zu hören sein.

Veranstalter MEKB GmbH mit Sitz in Berlin ist eine

100%-Tochtergesellschaft der DB InfraGO AG und realisiert unter der

Marke „Mein_EinkaufsBahnhof“ gemeinschaftliche Marketingaktivitäten

für die Mieter in rund 80 Top-Bahnhöfen in sieben Regionen

Deutschlands (www.einkaufsbahnhof.de).

Vor 10 Jahren in der BZ:

Kaufmännisches Berufskolleg zeigte Solidarität nach

dem Feuer auf dem Lernbauernhof: 650 Euro aus der

Café-Kasse für den Ingenhammshof

Die Schülerinnen und Schüler

des Kaufmännischen Berufskollegs Duisburg Mitte (KBM)

engagieren sich für den Wiederaufbau der zerstörten

Stallungen auf dem AWO-Ingenhammshof. Am Mittwoch

überreichten sie gemeinsam mit ihrer Schulleiterin

Angelika Hermans eine Spende in Höhe von 650 Euro. Damit

zeigte das KBM seine Solidarität mit dem Lernbauernhof der

AWO-Integrations gGmbH in Duisburg-Meiderich.

Im

Herbst 2013 hatte ein Feuer dort die Stallungen weitgehend

zerstört. Zudem waren acht Tiere bei dem vermutlich durch

Brandstiftung ausgelösten Unglück ums Leben gekommen.

Hofleiterin Margret Haseke sowie Karl-August Schwarthans,

Geschäftsführer der AWO-Integrations gGmbH nahmen am

Mittwoch die „Kaffeekasse“, die 18 Schülerinnen und

Schüler des Berufskollegs mitgebracht hatten, entgegen.

Die Einnahmen aus dem Adventcafé im vergangenen Jahr

hatten die jungen Frauen und Männer dem Ingenhammshof zur

Verfügung gestellt. Die Schülerinnen und Schüler konnten

selbst auswählen, für welchen guten Zweck sie während des

Cafés arbeiten wollten, und entschieden sich einmütig für

den Lernbauernhof in der Nähe des Landschaftsparks Nord.

Die Spende wollten sie danach nicht einfach überweisen,

sondern auch persönlich überreichen. Margret Haseke, die

Leiterin des Hofes, dankte den Gästen für ihren Einsatz.

„Uns tut es sehr gut, dass auch drei Monate nach dem Brand

die Menschen an den Hof denken und uns unterstützen. Wir

können hier fast wieder normal arbeiten. Das war und ist

nur möglich, weil wir über die Spendenmittel verfügen.“

Karl-August Schwarthans, Geschäftsführer der

AWO-Integrations gGmbH erklärte dazu: „Es war längst nicht

alles, was man auf einem Bauernhof braucht und ein Opfer

der Flammen wurde, versichert. Hinzu kommt, dass wir

Hilfsmittel oder Werkzeug mitunter schnell anschaffen

müssen, weil wir es gerade brauchen. Da können wir dann

nicht jedes Mal warten, bis die Versicherung bezahlt.“

Auch Karl-August Schwarthans dankte für das Engagement des

Berufskollegs. Die Gäste vom KBM erhielten am Mittwoch

eine kleine Hofführung und konnten sich selbst ein Bild

davon machen, wie schön es auf dem Ingenhammshof ist und

dass es sich lohnt, diese Oase im Norden möglichst schnell

wieder vollständig aufzubauen.

Finanzen im Blick behalten IHK-Lehrgang mit

Zertifikat

Die Buchhaltung ist ein

wichtiger Bereich in einem Unternehmen. Sie dokumentiert

alle finanziellen Vorgänge. Auf dieser Grundlage werden

wichtige Entscheidungen getroffen. Dieser IHK-Lehrgang

vermittelt das nötige Wissen, um die doppelte Buchführung

in der externen Unternehmensrechnung erfolgreich

anzuwenden. Ziel ist es, den Teilnehmern die Grundlagen im

betrieblichen Rechnungswesen zu vermitteln. Sie lernen

anhand einfacher Beispiele, eine Buchung vorzunehmen.

Zudem erstellen sie eine Bilanz sowie eine Gewinn- und

Verlustrechnung.

Im Kurs werden auch

steuerrechtliche Gesichtspunkte diskutiert. Zuletzt wirft

der Lehrgang einen Blick auf die Kosten- und

Leistungsrechnung. Das erworbene Wissen können die

Teilnehmer in der Zusammenarbeit mit Steuerberatern und

Finanzämtern anwenden. Sie erhalten am Ende des Lehrgangs

ein Zertifikat.

Der Lehrgang findet vom 6. März

bis 12. Mai online statt, immer mittwochs von 17:30 bis

20:45 Uhr und samstags von 09:00 bis 16:30 Uhr. Für Fragen

können Interessierte sich bei Sabrina Giersemehl melden,

0203 2821-382,

giersemehl@niederrhein.ihk.de. Weitere Informationen

und die Möglichkeit sich anzumelden gibt es unter

https://www.ihk.de/niederrhein/veranstaltungen

Stadtgeschichte donnerstags: Von der

Bürgerinitiative zur Wohnungsgenossenschaft

– Die Proteste um den Erhalt der

Rheinpreußensiedlung

Das

Stadtarchiv Duisburg lädt in Kooperation mit

der Mercator-Gesellschaft alle

Geschichtsinteressierten am Donnerstag, 8.

Februar, um 18.15 Uhr in die DenkStätte im

Stadtarchiv, Karmelplatz 5, zu einem Vortrag

von Samanta Kaczykowski (Universität

Münster) ein. Bis 1968 wurden rund 1.200

Wohnungen der historischen

Rheinpreußensiedlung in Homberg-Hochheide

abgerissen, die einst von der Homberger

Firmengruppe "Kun" erbaut worden waren. Als

die Firma unter Josef Kun 1973 Insolvenz

anmeldete, plante man sogar den Abriss der

verbleibenden Wohnungen.

Um dies

zu verhindern, gründeten die Bewohner 1975

die Bürgerinitiative Rheinpreußensiedlung.

Sie protestierten durch verschiedene Mittel

wie Mahnwachen, Hungerstreiks und

Demonstrationen. Obwohl im Jahr 1977 eine

Erhaltungssatzung erlassen wurde, um den

Abriss zu verhindern, blieb die Zukunft der

Bewohnerinnen und Bewohner unsicher, da die

Häuser von den Banken an Privatpersonen

verkauft wurden. Der Konflikt eskalierte in

den folgenden Jahren.

Im Februar

1979 traten etwa 15 Mitglieder der

Initiative vor dem Duisburger Rathaus in

einen unbefristeten Hungerstreik.

Schließlich einigten sich die Stadt und die

Banken auf einen Ankaufspreis von etwa 27

Millionen DM, und durch die finanzielle

Unterstützung des Landes konnte die

Restsiedlung gerettet werden. Der

Hungerstreik endete nach 18 Tagen. Der

Vortrag behandelt die Standpunkte der Stadt

und der Initiative unter besonderer

Berücksichtigung der lokalen

Berichterstattung der Duisburger Zeitungen.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung

ist nicht erforderlich.

Popkantor Daniel Drückes lädt zu Singnachmittagen in Wanheim und

Wanheimerort

Musiker und Popkantor Daniel Drückes lädt

alle, die Lust auf gemeinsames Singen in gemütlicher Runde in der

Evangelischen Rheingemeinde Duisburg haben, zweimal im Monat zum

Mitmachen ein. Das nächste Singen in Gemeinschaft gibt es am 14.

Februar 2024 um 14 Uhr im Gemeindehaus Wanheimerort, Vogelsangplatz

1; der zweite Singnachmittag in diesem Monat startet am 15. Februar

2024 um 15 Uhr im Gemeindehaus Wanheim, Beim Knevelshof 45.

Auf dem Programm stehen wie immer bekannte Lieder, Popsongs und

Evergreens. Zwischen dem Singen ist Platz für Kaffee und Kekse. Die

Idee hatte Daniel Drückes gemeinsam mit Ehrenamtskoordinatorin Maria

Hönes: Mit dem zusätzlichen Angebot gilt es ältere und junge

Menschen beim Singen zusammen zu bringen, ganz nach dem Motto

„Singen verbindet Generationen“. Mitsingen darf jede und jeder.

Infos zur Rheingemeinde gibt es im Netz unter

www.gemeinde-wanheim.de und www.wanheimerort.ekir.de.

Pfarrer Hoffmann am

Service-Telefon der evangelischen Kirche in Duisburg

„Zu welcher Gemeinde gehöre ich?“ oder „Wie kann ich in die Kirche

eintreten?“ oder „Holt die Diakonie auch Möbel ab?“: Antworten auf

Fragen dieser Art erhalten Anrufende beim kostenfreien

Servicetelefon der evangelischen Kirche in Duisburg.

Es ist

unter der Rufnummer 0800 / 12131213 auch immer montags von 18 bis 20

Uhr besetzt, und dann geben Pfarrerinnen und Pfarrer Antworten auf

Fragen rund um die kirchliche Arbeit und haben als Seelsorgende ein

offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Das Service-Telefon ist am Montag,

12. Februar 2024 von Martin Hoffmann, Pfarrer in der Evangelischen

Kirchengemeinde Duisburg Hochfeld, besetzt.

NRW: Strauchbeerenernte lag 2023 um 6,3 Prozent unter

der Rekorderntemenge von 2022 Im Jahr 2023 haben 165

nordrhein-westfälische Betriebe auf 1 061 Hektar Anbaufläche

7 914 Tonnen Strauchbeeren produziert. Wie das Statistische

Landesamt anhand endgültiger Ergebnisse der Strauchbeerenerhebung

mitteilt, war die Erntemenge damit um 6,3 Prozent geringer als im

Vorjahr (2022: 8 442 Tonnen).

Im Vergleich zum Jahr 2012

(damals: 3 511 Tonnen) hat sich die Erntemenge jedoch mehr als

verdoppelt. Gut die Hälfte der landesweiten Erntemenge

(50,4 Prozent) verzeichneten die Landwirtinnen und Landwirte im

Regierungsbezirk Köln. Auf den Regierungsbezirk Detmold gingen

23,0 Prozent und auf den Regierungsbezirk Düsseldorf 15,0 Prozent

der Strauchbeerenernte im Jahr 2023 zurück. Im Freiland wurden 5 769

Tonnen Strauchbeeren geerntet – anbaustärkste Strauchbeerenart

bleibt die Kulturheidelbeere Mit einer Anbaufläche von 881 Hektar

wurden Strauchbeeren in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr

überwiegend im Freiland kultiviert.

Die anbaustärkste

Strauchbeerenart ist nach wie vor die Kulturheidelbeere, deren

Anbaufläche mit 364 Hektar fast die Hälfte (41,4 Prozent) der

gesamten Freilandfläche für Strauchbeeren beansprucht. Es folgten

rote und weiße Johannisbeeren (220 Hektar) und schwarze

Johannisbeeren (91 Hektar). Von den 5 769 Tonnen im Freiland

geernteten Strauchbeeren entfielen 2 541 Tonnen auf die

Kulturheidelbeeren (44,0 Prozent) und 1 696 Tonnen (29,4 Prozent)

auf die roten und weißen Johannisbeeren.

Unter Schutzabdeckungen wurden 1 370 Tonnen Himbeeren angebaut

Auf 181 Hektar wurden Strauchbeeren unter hohen begehbaren

Schutzabdeckungen bzw. in Gewächshäusern angebaut; hier wurden

überwiegend Himbeeren (124 Hektar) produziert. Insgesamt wurden auf

dieser Fläche 2 145 Tonnen Strauchbeeren erzeugt, darunter

1 370 Tonnen Himbeeren.

IWF-Prognose: Deutschland bleibt

Konjunktur-Schlusslicht - 02.02.2024

Der Internationale

Währungsfonds (IWF) sieht die Zukunft der deutschen Wirtschaft

für das Jahr 2024 in seinem aktuellen Word Economic Outlook (WEO)

vom Januar

2024 negativer als noch im letzten Gutachten aus dem Oktober

2023. Demnach könnte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in

diesem Jahr um 0,5 Prozent wachsen. Im Oktober hatte der IWF für

2024 ein Wachsen der Wirtschaftsleistung um 0,9 Prozent vorausgesagt

und die aktuelle Prognose damit um 0,4 Prozentpunkte nach unten

revidiert (siehe Grafik).

Deutschland bleibt auch mit

dieser neuen Prognose weiterhin das Schlusslicht in der Reihe der

stärksten Volkswirtschaften der Welt. Deutschland leide als

Exportnation laut IWF stärker unter dem insgesamt schwachen

Welthandel als andere Länder. Zudem habe die Industrie mit den hohen

Energiepreisen zu kämpfen. Beide Faktoren sorgen dem IWF zufolge für

ein schwaches Wachstum der Wirtschaftsleistung gegenüber dem

vorangegangenen Jahr.

Die weltweite Wirtschaftsleistung

sieht der IWF leicht im Aufwind - die aktuelle Prognose liegt um 0,2

Prozentpunkte höher als im World Economic Outlook (WEO) vom Oktober

2023. Laut IWF liegt die Widerstandsfähigkeit der Vereinigten

Staaten und mehrerer großer Schwellen- und Entwicklungsländer über

den Erwartungen der Experten. Auch die öffentlichen Finanzen vieler

Länder hätten sich stabiler als angenommen erwiesen. Matthias Janson

Wie verbreitet sind E-Autos?

29 Prozent der für

die Statista

Consumer Insights befragen Konsument:innen in Deutschland können

sich vorstellen, ein Elektroauto anzuschaffen. Das klingt erstmal

nach guten Nachrichten für die Autohersteller. Die Realität ist

indes noch nicht ganz so weit. So geben hierzulande nur vier Prozent

der Befragten mit PKW im Haushalt an, dass ihr hauptsächlich

genutzter Wagen einen Elektromotor hat. Das lässt zwar Spielraum für

E-Zweitwagen, ist aber doch weniger als die Neuzulassungen auf

den ersten Blick vermuten lassen. Selbst in China,

das als Vorreiter beim Thema Elektromobilität gilt,

liegt der E-Auto-Anteil nur bei sieben Prozent.

Ähnlich

beliebt ist diese Form der Motorisierung in der Schweiz. Innerhalb

Europas zeigen außerdem britische Autofahrer:innen

überdurchschnittliches Interesse an E-Autos, wie der Blick auf die

Grafik zeigt. Dagegen sind die Verbraucher:innen in Frankreich eher

zurückhaltend. Und welcher Motor hat stattdessen die Nase vorne? Das

ist eigentlich überall der Benziner - sowohl bei der Neuanschaffung

als auch dem aktuelle genutzten Fahrzeug. Renè Bocksch

Gewalt gegen Journalist:innen - so oft kommt es zu Delikten

Die Pressefreiheit in Deutschland ist zunehmend bedroht. Zuletzt gab

es immer wieder Angriffe auf Journalist:innen. Wie die

Statista-Grafik mit Daten des European

Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) zeigt, kam es in der

Bundesrepublik seit 2020 zu mehr als 100 körperlichen Attacken auf

Medienschaffende. Die häufigsten registrierten Fälle sind Angriffe,

die glücklicherweise ohne Verletzungsfolge blieben (156 Vergehen).

Etwa 103-mal wurden Journalist:innen von

anderen Personen bedroht und 90-mal Ausrüstung wie Kameras und

Mikrofone zerstört.

In 36 Instanzen hat das Europäische

Zentrum für Pressefreiheit körperliche Angriffe registriert, bei

denen Pressevertreter:innen zu Schaden gekommen sind. Zwischen

Januar 2020 und November 2023 hat die Non-Profit-Organisation rund

406 Delikte gezählt. In 47 Prozent der Fälle waren diese physischer

Natur, etwa 42 Prozent der Vorfälle waren verbal. 24 Prozent

richteten sich gegen journalistische Ausrüstung, bei etwa 14 Prozent

waren es juristische Repressalien oder Zensur. Zwei Drittel aller

Vergehen werden von Individuen begangen, etwa 16,5 Prozent entfallen

auf die Polizei. Am häufigsten kommt es während Demonstrationen zu

einer Einschränkung

der Pressefreiheit. Insbesondere im Kontext der

Corona-Demonstrationen im Jahr 2020 kam es häufig zu Angriffen

seitens der Demonstrierenden oder Polizist:innen. Renè Bocksch

Welche Werbeformate nerven online am

meisten? STATISTA UMFRAGE Stand 29.01.2024 Das Internet generiert

mittlerweile die

meisten Einnahmen auf dem deutschen Werbemarkt.

Entsprechend häufig begegnen Internetnutzer verschiedenen

Werbeformaten im Netz. Diese können mitunter auch die

Nerven der Betrachter strapazieren. Am unangenehmsten

fällt dabei Videowerbung auf Webseiten auf, die

automatisch mit Ton startet. Diese finden die Hälfte der

im Rahmen der Statista

Consumer Insights befragten Personen am nervigsten.

Ebenfalls weit vorne: Videowerbung auf

Websites, die automatisch ohne Ton startet und Werbung,

die auf den Online-Suchanfragen der jeweils Betroffenen

basiert. Nur 12 Prozent der Befragten halten digitale

Werbung nicht für störend. Eine Möglichkeit, Werbung im

Internet zu Umgehen, sind sogenannte Adblocker.

Als Adblocker (auch Werbeblocker) werden Programme

bezeichnet, die dafür sorgen, dass Werbung auf Webseiten

nicht angezeigt wird.

Im weltweiten Vergleich ist

die Nutzung von Werbeblockern besonders unter

Internetnutzer in Vietnam beliebt: Dort gaben fast 45

Prozent der Befragten an, Adblocker zu nutzen. In

Deutschland lag der Anteil der Nutzer von Werbeblockern

mit rund 39 Prozent knapp über dem weltweiten Durchschnitt

(37 Prozent).

Werbung: Streaming & Co überholt Fernsehen - Stand

29.01.2024

Der globale Markt für Werbung in

Bewegtbild-Formaten entwickelt sich weg vom linearen

Fernsehen und hin zu digitalen Videoformaten, wie etwa

Streaming oder soziale Medien. Das zeigt die aktuelle

Schätzung der Statista

Market Insights. Derzufolge haben die Ausgaben für

digitale Videowerbung die lineare TV-Werbung bereits im

Jahr 2022 überholt. Der Abstand zwischen beiden Märkten

wird in den kommenden Jahren weiter wachsen.

In Deutschland werden die Ausgaben für lineare TV-Werbung

dagegen in den kommenden Jahren noch leicht vor denen der

digitalen Videowerbung liegen. Gleichwohl sinken auch hier

die Ausgaben für TV-Werbung, während die Ausgaben

für Videowerbung steigen. Zur Marktdefinition: TV- &

Videowerbung bezieht sich auf Werbung in

Bewegtbildformaten, die über traditionelle

Übertragungskanäle gesendet wird sowie auf alle

Werbeformen der digitalen Videokanäle. Traditionelle

TV-Werbung gilt nicht als digital und schließt jegliche

Formen von Online-TV-Werbung aus.

Traditionelle TV-Werbung deckt auch alle Werbeausgaben für

Pay-TV-Anbieter und -Netzwerke sowie Free-TV-Netzwerke und

digitale Free-TV-Ableger von terrestrischen Netzbetreibern

ab. Digitale Videowerbung hingegen umfasst alle

Werbeformate innerhalb von webbasierten Videos,

appbasierten Videoplayern, sozialen Medien oder

Streaming-Apps, die auf Computerbildschirmen, Smartphones,

Tablets und anderen mit dem Internet verbundenen Geräten

zu sehen sind.

Unser internationale Analystenteam

von Statista Market Insights erstellt Expertendaten, die

wertvolle Einblicke in mehr als 1000 verschiedene Märkte

in mehr als 190 Ländern bieten. Jeder Markt wird mit

fundierter Branchenexpertise, datenwissenschaftlichen

Ansätzen, einer internationalen Denkweise und einer

Vorliebe für Qualität und methodische Robustheit

abgedeckt.