|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 4. Kalenderwoche:

22. Januar

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Donnerstag, 23. Januar 2025

Zustand vieler Sportstätten besorgniserregend: Keine

Blockade der Union bei der Altschuldenfrage!

Duisburger

Sportvereine schlagen Alarm. Sie fordern deutlich höhere

Investitionen, einfache Förderprogramme und weniger Bürokratie. Die

Duisburger Bundestagsabgeordneten Bärbel Bas und Mahmut Özdemir

betonen: „Nicht nur der bauliche Zustand unserer Schwimm- und

Sportstätten ist besorgniserregend, auch die damit verbundenen

sozialen Folgen müssen ernst genommen werden, wenn unsere

Sportvereine nicht mehr arbeiten können und immer weniger Kinder aus

Duisburg Schwimmen lernen.“

Untermauert wird der

Hilferuf durch eine Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik

(difu), das im Herbst 2024 über 300 Kämmereien zu dem Zustand ihrer

Sportstätten befragt hat. Fazit: 25 Prozent aller Kommunen können

die Kosten für Sportstätten teilweise oder gar nicht mehr stemmen.

„Der Ausblick ist noch beängstigender – ein Drittel der Kommunen

befürchtet aufgrund der Haushaltslage ihr Sportangebot künftig

einschränken zu müssen“, betonen Bärbel Bas und Mahmut Özdemir.

Folge möglicher Schließungen wäre eine Reduzierung der

Sportangebote, obwohl heute über 28 Millionen Menschen bundesweit in

Sportvereinen aktiv sind. Der Ruf nach zusätzlichem Geld blieb beim

Bund nicht ungehört– obwohl für die Finanzierung die Länder und

nicht der Bund zuständig sind. Allein seit 2015 flossen über das

Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen

Sport, Jugend und Kultur“ Mittel in Höhe von rund 1,24 Milliarden

Euro in kommunale Sportstätten. 2022 waren es etwa 120 Millionen

Euro, die für die Sportstätten an die Kommunen gingen.

Hinzu kommen der „Investitionspakt Sportstätten“, in dem zwischen

2020 und 2022 ein Volumen von 370 Millionen Euro bereitgestellt

wurde, sowie das Programm „ReStart Sport“, das nach der

Corona-Pandemie mit 25 Millionen Euro aufgesetzt wurde, um

Mitglieder für den Vereinssport zurückzugewinnen und das Ehrenamt zu

stärken. „Trotz Sparvorgaben des ehemaligen FDP-Finanzministers

haben sich die Parlamentarier durchgesetzt und die Mittel

bereitgestellt“, stellen Bas und Özdemir klar.

Der Bund

ist tätig geworden, weil die Länder ihrer Pflicht nicht hinreichend

nachkommen. Die Kommunen sind überfordert, zumal ihre Defizite

aufgrund anderer Ausgaben stetig wachsen. Hier hilft nur eine

Investitionsoffensive des Bundes und eine Entlastung bei den

Schulden der Kommunen. Jetzt hat der Bund einen Vorschlag für eine

Grundgesetzänderung vorgelegt, die im Parlament eine

Zweidrittelmehrheit braucht.

„Jetzt ist die Union

gefordert: Ministerpräsident Wüst und sein Kanzlerkandidat Merz

müssen zeigen, ob sie an der Seite der Kommunen stehen und für eine

Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat sorgen!“, fordern Bas

und Özdemir „Verweigern CDU und CSU sich, wird sich am Zustand der

Sportstätten in Duisburg auf Sicht nichts ändern.“

Gemeinsam für die gute Sache: Lions Clubs Duisburg Hamborn

und Rhenania spenden 5.500 Euro an livingroom e.V. Meiderich

Die Lions Clubs Duisburg-Hamborn und Duisburg Rhenania

haben heute gemeinsam eine Spende in Höhe von 5.500 Euro an das

Sozialprojekt livingroom Meiderich übergeben. Die Spenden stammen

aus einer einzigartigen Langzeit-Activity auf dem Marina Markt im

Duisburger Innenhafen in 2024, bei der an acht Sonntagen eine

Aperol-Spritz-Bar betrieben wurde.

Die Spendenübergabe mit XXL-Bauklötzen stand für die Beteiligten

symbolisch für „Großes gemeinsam schaffen“: (v.l.n.r.): Martin

Menkhaus, livingroom-Chef Steffen Brieden, Manuel Wilke, Christel

Tenter, Rhenania-Präsident Ralf Cervik und Einrichtungsleiterin

Linda Burghof - Foto privat

Die Kooperation der beiden

Clubs war ein voller Erfolg und brachte nicht nur einen beachtlichen

Spendenbetrag, sondern auch eine Stärkung der Zusammenarbeit der

Duisburger Lions-Bewegung. Der Spendenbetrag fließt in das

Eltern-Kind-Café der Initiative „livingroom e.V. Meiderich“, das

geflüchtete Familien aus dem Duisburger Norden mit Kindern im Alter

von 0 bis 4 Jahren unterstützt. Ziel ist es, Eltern in ihrem Alltag

zu stärken und ihnen Brücken zu weiteren Institutionen wie Kitas

oder Schulen zu bauen.

Kooperation für die Zukunft

„Die Zusammenarbeit mit dem Lions Club Duisburg Rhenania war eine

große Bereicherung für uns. Gemeinsam haben wir gezeigt, wie stark

wir sind, wenn wir zusammenarbeiten – für die gute Sache und die

Menschen in unserer Stadt“, sagte Christel Tenter,

Activity-Beauftragte des Lions Clubs Duisburg Hamborn, bei der

Spendenübergabe.

Ralf Cervic, Präsident des Lions

Clubs Duisburg Rhenania, unterstrich ebenfalls die Bedeutung der

Kooperation: „Dies war unser erstes gemeinsames Projekt, und es hat

gezeigt, wie gut unsere beiden Clubs harmonieren. Wir freuen uns

darauf, auch in Zukunft gemeinsam etwas zu bewegen.“

Spielbausteine für die Kinder

Zusätzlich zu der finanziellen

Unterstützung übergaben die Lions Clubs große, bunte Spielbausteine

an die Spielgruppe des Eltern-Kind-Cafés. Michael Brieden, Gründer

und Initiator von livingroom e.V., zeigte sich begeistert: „Diese

Spende wird uns helfen, den Familien weiterhin einen geschützten

Raum zu bieten, in dem sie sich entwickeln und vernetzen können.

Denn die Not hier in Meiderich ist riesig. Und die

XXL-Spielbausteine sind ein tolles Highlight für die Kinder.“

Die Spendenaktion verdeutlicht das Engagement der Lions

Clubs Duisburg Hamborn und Duisburg Rhenania für die Region und

zeigt, wie gemeinsames Handeln Großes in Duisburg bewirken kann. Die

beiden Clubs planen bereits weitere Projekte, um auch zukünftig

einen Unterschied zu machen.

Luftlinie versus Straßennetz: Universeller

Zusammenhang gefunden

Die direkte

Verbindung zwischen zwei Orten per Luftlinie ist in der Regel kürzer

als der Weg, den man per Auto zurücklegen muss. Zwei

Physik-Arbeitsgruppen der Universität Duisburg-Essen haben nun

herausgefunden: Die Entfernung zwischen zwei Orten in einem

Autobahn-Netzwerk ist typischerweise 1,3-mal länger als deren

Verbindung per Luftlinie.

Ihre tatsächlich neue

Erkenntnis basiert auf einer umfangreichen Analyse von Daten aus

Europa, Asien und Nordamerika und wurde veröffentlicht im

Fachmagazin npj

Complexity. Durchgeführt wurde die Studie von den Arbeitsgruppen

Statistische Physik komplexer Systeme um Prof. Thomas Guhr sowie

Physik von Transport und Verkehr unter der Leitung von Prof. Michael

Schreckenberg.

Sie ermittelten die Entfernung zwischen

etwa 2.000 Orten innerhalb von Frankreich, Deutschland, Spanien,

China und den USA. Dazu verwendeten sie frei nutzbare Geodaten und

verglichen die Streckenlänge über das Autobahnnetz mit der

jeweiligen geodätischen Entfernung – der direkten Verbindung

zwischen zwei Orten, wie ein Vogel sie fliegen könnte.

Sie fanden heraus, dass das Verhältnis der beiden Strecken recht

universell ist: Die Strecke per Auto ist in der Regel 1,3 (± 0,1)

mal länger als die Luftlinie. „Dieses stabile Verhältnis über Länder

und Kontinente hinweg ist das Ergebnis zweier gesellschaftlicher

Bedürfnisse, die miteinander konkurrieren“, erklären die Leiter der

Studie. „Zum einen möchten wir schnell und effizient an unser Ziel

gelangen, zum anderen möchten wir Kosten und Umweltauswirkungen so

gering wie möglich halten.“

Aus ihren Erkenntnissen

wurde ein neues Modell für die Planung von Autobahn-Netzwerken

abgeleitet, das sie als "teilweise zufälliges Autobahn-Netzwerk"

bezeichnen. Es basiert auf der Idee, bestehende Verbindungen

effizient zu nutzen, indem benachbarte Regionen schrittweise

verbunden werden. Der zufällige Teil des Modells besteht darin,

gewisse Verbindungen zwischen Städten und Orten im Autobahn-Netzwerk

nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit herzustellen.

Definierte Regeln stellen dabei logische Verbindungen und eine gute

Vernetzung sicher. Das Modell könnte künftig die Effizienz von

Verkehrswegen verbessern und gleichzeitig deren Umweltauswirkungen

verringern.

Gault&Millau kürt beste Restaurants

im Ruhrgebiet

Fast 30 Restaurants im Ruhrgebiet haben

es in den Gault&Millau Restaurantguide 2025 geschafft. "Hotspot" in

der Region ist Essen mit gleich elf Gaststätten, die in den

Kulinarikführer aufgenommen wurden, darunter Kettner's Kamota mit

zwei (von fünf möglichen) roten Kochmützen.

Die beste

Bewertung im Ruhrgebiet erhielt das Restaurant "SchwarzGold" in der

historischen Gastiefkühlanlage auf der Kokerei Hansa in Dortmund. Es

erhielt drei rote Kochmützen. Der Gault&Millau Restaurantführer gilt

neben dem Guide Michelin als der einflussreichste Restaurantführer

französischen Ursprungs. idr. Infos:

https://www.gaultmillau-media.com

Programmvorstellung 46. Duisburger Akzente

Wenn sich Duisburg in Kürze wieder für drei Wochen in den

kulturellen Hotspot unserer Region verwandelt, kann das nur eins

bedeuten: endlich wieder Duisburger Akzente! Die 46. Auflage des

beliebten Festivals findet vom 15. März bis 6. April statt.

Künstlerinnen und Künstler inszenieren an 40 Schauplätzen über 90

Veranstaltungen.

Von Aufführungen und Ausstellungen,

über Lesungen, Konzerte und Filme, bis hin zu Rundgängen sowie

Vorträgen. Alljährlich stehen dabei die Performances unter einem

Motto, das sie verbindet. Diesmal: „Sein und Schein". Das Programm

und die vielseitigen Highlights stellen am Donnerstag, 30. Januar

2025, um 12 Uhr Theater Duisburg, Opernfoyer, Neckarstraße 1, 47051

Duisburg-Mitte, Kulturdezernentin Linda Wagner, Petra Schröder,

Geschäftsleiterin der Kulturbetriebe sowie Clemens Richert,

Projektleiter und Koordinator der Duisburger Akzente, vor.

Inflation im Jahr 2024 für 6 von 9 Haushaltstypen

bei oder unter 2 Prozent, Anstieg zum Jahresende nicht überbewerten

Neue Werte des IMK Inflationsmonitors

Die Inflationsrate in

Deutschland ist im Dezember 2024 zwar erneut gestiegen auf 2,6

Prozent. Im Gesamtjahr 2024 lag sie mit 2,2 Prozent aber sehr nah am

Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent.

Ähnlich ist dieses Muster, wenn man auf die Inflationsraten

verschiedener Haushaltstypen blickt, die sich nach Einkommen und

Personenzahl unterscheiden: Im Dezember wiesen alle von ihnen

Inflationsraten an oder etwas über dem Inflationsziel auf.

Im Gesamtjahr erlebten nur drei von neun Haushaltstypen

Inflationsraten oberhalb des EZB-Ziels, während sechs unter oder bei

zwei Prozent lagen, zeigt der neue IMK-Inflationsmonitor. Der

Anstieg zum Jahresende sollte nicht überbewertet werden, so Dr.

Silke Tober, Inflationsexpertin des Instituts für Makroökonomie und

Konjunkturforschung (IMK).

Während insbesondere ärmere

Familien im Mittel der Jahre 2022 und 2023 eine deutlich höhere

Teuerung schultern mussten als Haushalte mit mehr Einkommen, war

ihre Inflationsrate im Dezember 2024 wie im Gesamtjahr 2024

unterdurchschnittlich: Der Warenkorb von Paaren mit Kindern und

niedrigen Einkommen verteuerte sich im Dezember um 2,0 Prozent, im

Gesamtjahr um 1,6 Prozent. Dabei wirkte sich aus, dass sowohl

aktuelle Preisrückgänge bei Haushaltsenergie als auch bei

Kraftstoffen im Warenkorb dieser Haushalte ein relativ hohes Gewicht

haben und auch den zuletzt etwas stärkeren Anstieg der

Lebensmittelpreise weitgehend kompensierten. Das gilt, etwas

abgeschwächt, auch bei Alleinerziehenden sowie bei Paaren mit

Kindern und jeweils mittleren Einkommen

2025 dürfte sich die Inflationsrate weiter normalisieren und bei

gesamtwirtschaftlich zwei Prozent einpendeln, so die Prognose des

IMK. Ein längerfristiger Vergleich, den IMK-Inflationsexpertin Tober

in ihrem neuen Bericht anstellt, zeigt aber auch die Nachwirkungen

der hohen Inflation in den vergangenen Jahren. Insgesamt lagen die

Verbraucherpreise 2024 um 19,9 Prozent höher als fünf Jahre zuvor.

Damit war die Teuerung fast doppelt so stark wie mit der

EZB-Zielinflation von kumuliert 10,4 Prozent in diesem Zeitraum

vereinbar.

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke

verteuerten sich sogar um 35,6 Prozent, Energie war trotz der

Preisrückgänge in letzter Zeit um 40,2 Prozent teurer als 2019.

Deutlich weniger stark, um 15,5 Prozent, haben sich Dienstleistungen

verteuert. Paare mit Kindern und niedrigen und mit mittleren

Einkommen hatten im Fünf-Jahres-Vergleich die höchsten

Inflationsbelastungen zu schultern, Alleinlebende mit sehr hohen

Einkommen die niedrigste.

Für die

Geldpolitik sind indes die mittlerweile wieder entspannte

Preisentwicklung und die normalisierte mittelfristige Perspektive

maßgeblich, betont Ökonomin Tober. Zumal die Wirtschaft im Euroraum

schwächelt und in Deutschland stagniert. Daher hält die Autorin des

IMK Inflationsmonitors weitere Zinsschritte für erforderlich.

„Aktuell sind die Leitzinsen trotz der Zinssenkungen im vergangenen

Jahr noch auf einem Niveau, das die Wirtschaft dämpft“, schreibt

Tober.

Statt einer Nachfragedrosselung benötige die

Wirtschaft im Euroraum und insbesondere in Deutschland einen

positiven Nachfrageschub, der ein günstiges Umfeld für Investitionen

schafft. „Die EZB kann dazu einen Beitrag leisten, indem sie den

Leitzins zügig aus dem restriktiven Bereich herausnimmt.“

Familien mit niedrigen und mit mittleren Einkommen mussten in

fünf Jahren knapp 21 Prozent Inflation schultern

Die längerfristige Betrachtung illustriert, dass Haushalte

mit niedrigem bis mittlerem Einkommen von der starken Teuerung nach

dem russischen Überfall auf die Ukraine besonders stark betroffen

waren, weil Güter des Grundbedarfs wie Nahrungsmittel und Energie in

ihrem Budget eine größere Rolle spielen.

Diese wirkten lange als die stärksten Preistreiber. So betrug auf

dem Höhepunkt der Inflationswelle im Oktober 2022 die Teuerungsrate

für Familien mit niedrigen Einkommen 11 Prozent, die für ärmere

Alleinlebende 10,5 Prozent. Alleinlebende mit sehr hohen Einkommen

hatten damals mit 7,9 Prozent die mit Abstand niedrigste

Inflationsrate.

In der Betrachtung über einen

Fünf-Jahres-Zeitraum sind die Abstände weniger groß, weil sich

zuletzt vor allem Dienstleistungen verteuert haben, die Haushalte

mit höheren Einkommen stärker nachfragen als Ärmere. Allerdings

zeigen sich nach wie vor auch über den gesamten Zeitraum merkliche

Unterschiede bei der Belastung: Seit 2019 stiegen die Preise für den

Warenkorb von Paaren mit Kindern und niedrigen Einkommen um 20,8

Prozent, bei Paaren mit Kindern und mittleren Einkommen um 20,4

Prozent.

Die niedrigste längerfristige Teuerungsrate hatten

mit kumuliert 18,3 Prozent erneut Alleinlebende mit sehr hohen

Einkommen (siehe auch die Tabelle in der pdf-Version). Erschwerend

kommt hinzu, dass Haushalte mit niedrigeren Einkommen wenig

finanzielle Polster besitzen und sich die Güter des Grundbedarfs,

die sie vor allem nachfragen, kaum ersetzen oder einsparen lassen.

Aktuell verteuern sich die spezifischen Warenkörbe von ärmeren

Familien weniger stark als der Durchschnitt, weil sie wegen der

Kinder häufiger ein Auto haben, weshalb sich bei ihnen nicht nur die

gesunkenen Preise für Haushaltsenergie, sondern auch für Kraftstoffe

spürbar auswirken. Alleinlebende mit niedrigen Einkommen besitzen

dagegen selten ein Fahrzeug. Daher lag ihre Inflationsrate im

Dezember 2024 mit 2,2 Prozent etwas höher und auf dem gleichen

Niveau wie bei Alleinlebenden mit mittleren Einkommen.

Den gleichen Wert weisen Paarfamilien sowie Alleinerziehende mit

jeweils mittleren Einkommen aus. Dass wiederum Alleinlebende mit

sehr hohen Einkommen mit 2,6 Prozent im Dezember – wie auch in den

Monaten zuvor – eine höhere Inflationsrate hatten als die übrigen

Haushalte im Vergleich, liegt daran, dass sie stärker als andere

etwa Versicherungen, Reisen oder soziale Dienstleistungen

nachfragen, die in den vergangenen Monaten eine

überdurchschnittliche Teuerungsrate aufwiesen.

Das gilt,

leicht abgeschwächt, auch für Paare mit Kindern und hohen Einkommen

(2,4 Prozent) sowie für Paare ohne Kinder mit mittleren Einkommen

und für Alleinlebende mit höheren Einkommen, deren Warenkörbe sich

um jeweils 2,3 Prozent verteuerten (Abbildung 1).

VHS Duisburg: Goldschmieden lernen

Die

Volkshochschule Duisburg bietet ab dem 7. Februar einen zehnwöchigen

Kurs an, um das Goldschmieden zu erlernen. Der Kurs findet jeweils

freitags von 17.30 bis 21.15 Uhr in der VHS-FABRIK an der Steinschen

Gasse in der Stadtmitte statt und ist sowohl für Neulinge als auch

für fortgeschrittene Anfängerinnen und Anfänger geeignet. Die

Teilnehmenden haben die Möglichkeit, Schmuck oder andere Werkstücke

nach eigenen Vorstellungen herzustellen.

Sie lernen

unter Anleitung einer erfahrenen Goldschmiedemeisterin sowohl die

Werkzeuge kennen als auch die einzelnen Schritte bis zur Herstellung

des fertigen Schmuckstücks. Überwiegend wird im Kurs mit Silber

gearbeitet, das im Kurs erworben werden kann und nach Verbrauch

berechnet wird. Für einen Ring fallen beispielsweise etwa zehn Euro

an Materialkosten an.

Die Teilnahmegebühr beträgt 146

Euro. Eine Anmeldung wird erbeten online über die Homepage der VHS

unter www.vhs-duisburg.de (Kursnummer 251SR2868) oder per E-Mail an

h.pieper@stadt-duisburg.de. Weitere Informationen gibt es

telefonisch unter (0203) 283 2775.

7. Fachtag

Kinderschutz am 22. Januar 2025 - inklusive der Verleihung des

Gerd-Unterberg-Preises

der bekannte Leitsatz „Handeln,

bevor es zu spät ist!“ prägt den Alltag aller Menschen, die

beruflich und ehrenamtlich mit der Gefährdung von Kindeswohl

konfrontiert sind. Ob Kinder- und Jugendhilfe, Polizei,

Krankenhäuser, Schulen oder Justiz – sie alle leisten dabei wichtige

Beiträge zum Kinderschutz und arbeiten an vielen Stellen Hand in

Hand. Und leider ist der Bedarf für dieses Thema weiterhin groß;

umso wichtiger daher der regelmäßige Austausch unter den

Beteiligten.

Um diesen zu ermöglichen und dem Leitsatz

zu folgen, lädt der Verein RISKID e.V. – unter dem Vorsitz des

ehemaligen Chefarztes und heutigen Senior Consultant der Helios

Kinderklinik in Hamborn Dr. Peter Seiffert und dem niedergelassenen

Kinder- und Jugendarzt Dr. Ralf Kownatzki – am kommenden Mittwoch,

22. Januar 2025, zum bereits 7. Fachtag Kinderschutz ins

Abteizentrum Hamborn (An der Abtei 1, 47166 Duisburg) ein.

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr, für Sie als

Pressevertreter:innen besteht aber die Möglichkeit, bereits ab 13

Uhr mit einem Teil der Referent:innen und Organisator:innen zu

sprechen. Bitte geben Sie uns zur besseren Planbarkeit kurz

Bescheid, ob Sie diesen Vorab-Termin wahrnehmen möchten.

Eröffnet wird der Fachtag unter anderem mit Grußworten der vor Ort

anwesenden Bundestagspräsidentin Bärbel Bas sowie von MdL NRW

Christina Schulze Föcking. In den anschließenden Vorträgen

beleuchten weitere exzellente Referenten wie Duisburgs

Polizeipräsident Alexander Dierselhuis aus unterschiedlichsten

Blickwinkeln die Herausforderungen im Kinderschutz.

Teil

des Programms ist ebenfalls wieder die Verleihung des

Gerd-Unterberg-Preises, benannt nach dem inzwischen verstorbenen

Leitenden Duisburger Staatsanwalt, der sich beruflich und darüber

hinaus stets für den Schutz und das Wohl von Kindern eingesetzt hat.

Der diesjährige Preisträger ist der renommierte Kinderschutz-Experte

Dr. med. Michael Hipp.

Er ist unter anderem Facharzt für

Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie sowie ehemaliger Leiter

des Sozialpsychiatrischen Dienstes Hilden und Mitbegründer des

Förderkreises KIPKEL e.V. (Prävention für Kinder psychisch kranker

Eltern im Kreis Mettmann). Die Laudatio hält die Beigeordnete der

Stadt Wuppertal, Annette Berg.

Stadtbibliothek und VHS laden ein zum „Tag der

Handschrift“

Stadtbibliothek und VHS Duisburg laden am

Donnerstag, 23. Januar, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr in das

Stadtfenster, Steinsche Gasse 26 in der Duisburger Innenstadt, zum

„Tag der Handschrift“ ein. An verschiedenen Stationen kann

Handschrift erlebt und erprobt werden. Im Eingangsbereich wartet ein

Medienschrank zum Thema Handschrift auf Interessierte.

Die Stadtbibliothek führt ihre Sammlung von historischen Büchern

beim Tag der Handschrift am 23.01.2024 in der VHS. Foto: Tanja

Pickartz / Stadt Duisburg

Auf dem Weg zum Vortragssaal der

VHS trifft man dann auf Texttafeln mit einer essayistischen

Auseinandersetzung mit dem Thema. Vor dem Saal gibt es geballte

Schreibgeräteexpertise: Hier gibt es unter anderem Antworten auf die

Frage, ob Goldfedern besser für die Handschrift sind. Und man kann

sich auf einen graphomotorischen Test einlassen. Der VHS-Saal selbst

steht ganz im Zeichen der Kalligrafie.

Udo Schwidder

beschriftet kalligrafisch individuelle Lesezeichen und lädt zu

ersten kalligrafischen Gehversuchen ein. Gleiches bietet auch Hanshi

Zhao vom Konfuzius-Institut Metropole Ruhr an, allerdings in

chinesischer Kalligrafie. Einen Tisch weiter erläutert Mahmoud

Kandil die wesentlichen Merkmale arabischer Kalligrafie. Im ersten

Obergeschoss des Stadtfensters gibt es zwei Aktionsbereiche. Im Café

ist ein Stand dem Goldenen Buch der Stadt gewidmet.

Aus

nächster Nähe kann man die künstlerisch gestalteten Seiten zu den

unterschiedlichsten feierlichen Anlässen betrachten. Dort wird auch

die handgeschriebene Luther-Bibel in 18 Bänden aus dem

Reformationsjubiläumsjahr 2017 präsentiert. An dem Werk haben

unzählige Menschen aus Duisburg und Umgebung gearbeitet.

Auch für Kinder gibt es Angebote beim Tag der Handschrift am

23.01.2024 in der VHS. Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg

In der Kinder- und Jugendbibliothek in der ersten Etage wird wieder

ein Programm für die jüngsten Besucher angeboten. Dort gibt es eine

Schreibund Malwerkstatt für Kinder und das gemeinsame Betrachten und

Lesen des Bilderbuchs „Post für dich“. In der dritten Etage der

Stadtbibliothek finden um 16 und 17 Uhr Führungen durch die Sammlung

„Historische und Schöne Bücher“ statt. Wegen der begrenzten

Gruppengröße wird für diese Führungen um vorherige OnlineAnmeldung

unter https://stadtbibliothek-duisburg.easy2book.de/ gebeten.

Stadtarchivar Dr. Andreas Pilger stellt historische

Handschriften vor und hilft beim Entziffern alter handgeschriebener

Dokumente. In einer Lernkabine in der dritten Etage kann man an

einem HandletteringWorkshop unter Leitung von Eleonora Reimer

teilnehmen und beispielsweise individuelle Glückwunschkarten

gestalten und mitnehmen. In einer weiteren Arbeitskabine steht die

Handschrift als Politikum und als VHS-Online-Kurs im Zentrum.

Kinderprinzencrew zu Gast beim Turmcafé

Leckeres vom Kuchenbuffet, Tanz und Gesang in der Neumühler

Gnadenkirche

Am Sonntag, 2. Februar öffnet das beliebte

Neumühler Turmcafé diesmal schon um 14.30 Uhr in der evangelischen

Gnadenkirche an der Obermarxloher Straße 40 bis 17 Uhr seine Türen,

diesmal mit närrisch-fröhlichen Überraschungsbesuchern. Zu Kaffee

und Tee gibt es wieder leckere, zum größten Teil selbst gebackene

Kuchen.

Das Turmcafé geht auf eine Initiative von

Gemeindegliedern zurück und wird immer von unterschiedlichen Gruppen

der Gemeinde durchgeführt. Gastgeber ist diesmal das Presbyterium

der Evangelischen Kirchengemeinde Neumühl, das für die Gäste sowohl

leckere als auch fröhliche Überraschungen bereithält. Dazu gehört

auch traditionell der Besuch der aktuellen Duisburger

Kinderprinzencrew, die den Gästen des „Närrischen Turmcafés“ einen

lustig-unterhaltsamen sowie musikalisch-tänzerischen Besuch

abstattet.

Die vier jungen „Fröhlichmacher“ um

Kinderprinz Phil II., Prinzessin Mia I., Hofmarschall Yanick und

Pagin Lea haben mit ihren Auftritten und Darbietungen schon mächtig

für Furore und Begeisterung gesorgt und werden das Neumühler

Kirchenschiff in einen „Dampfer“ fröhlicher Menschen verwandeln. Vor

ihrem Auftritt steht für die Besucher zunächst einmal der Sturm auf

das schon fast legendär-leckere Kuchenbuffet an.

Der

Verkaufserlös des immer am ersten Sonntag eines Monats

stattfindenden Turmcafés kommt stets der Instandhaltung der über 110

Jahre alten Neumühler Gnadenkirche zugute. Kuchenspenden sind gern

gesehen und können im Alten Pfarrhaus, Obermarxloher Straße 40, Tel.

0203 / 580448, abgegeben werden. Reiner Terhorst

Die Duisburger Stadt-Kindeprinzencrew 2023 bei der Ausgabe 2023 des

närrischen Turmcafés in der Gnadenkirche Neumühl, Foto: Bartosz

Galus.

Kostenfreie Sonntags-Suppenküche der

Gemeinde Ruhrort-Beeck bleibt in der Verlängerung

Das

Angebot einer kostenfreien sonntäglichen Suppe nach dem Gottesdienst

gibt es in der Evangelischen Kirchengemeinde Ruhrort-Beeck schon

seit zwei Jahren. Die Suppenküche am Ostackerweg 75 öffnet aber

weiterhin jeden Sonntag um 12 Uhr. Das Angebot ist und bleibt

kostenlos und wird aus Kirchensteuern finanziert. Ein Ausweis zur

Bedürftigkeit ist für den Besuch der Suppenküche nicht nötig.

In der Gemeinde gibt es gute Gründe für die Verlängerung:

Das Angebot habe sich inzwischen etabliert, es gebe einen festen

Stamm von Gästen, die sonntags das Angebot nutzen, und „man merkt,

dass den Leuten die Gemeinschaft und der Austausch untereinander

wichtig ist“ betont Presbyteriumsmitglied Oliver Teichert. Infos zur

Gemeinde unter

www.ruhrort-beeck.de.

Maik Züllinger,

Hausmeister in der Evangelischen Kirchengemeinde Ruhrort-Beeck, beim

Einschenken einer Suppenportion (Foto: Lukas Eggen).

Wedauer Frauenfrühstück mit guten Gesprächen... zum Thema

„Neubeginn“ Bei einem leckeren Frühstück zu Themen

diskutieren, die alle angehen. Das ist das Rezept der Treffen im

Duisburger Süden. Es funktioniert gut, weiß das Team um Elke Jäger,

der ehemaligen Leiterin des evangelischen Jugendzentrums Arlberger,

durch die Erfahrungen früherer Treffen. Das nächste ökumenische

Frauenfrühstück gibt es am 1. Februar 2025 um 10 Uhr im Wedauer

Gemeindehaus, Am See 6, wo sich alles um das Thema „Neubeginn“

dreht.

Karten zu zehn Euro gibt es bei Elke Jäger (Tel.:

0203 / 70 77 71) und Uta Fischer (Tel.: 0203 / 70 78 96). Die beiden

und das gesamte ökumenische Vorbereitungsteam laden Frauen aus dem

Duisburger Süden herzlich ein und freuen sich über eine rege

Teilnahme.

Öffentliche Bildungsausgaben 2023 um 4,3 % (vorher: 4,4

%) gestiegen

184 Milliarden Euro für Bildung aus

öffentlicher Hand Pro-Kopf-Ausgaben bei 2 200 Euro Knapp die Hälfte

der Ausgaben entfiel auf die Schulen

Die Bildungsausgaben

von Bund, Ländern und Gemeinden sind im Jahr 2023 auf

gut 184 Milliarden Euro gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, waren das nominal (nicht

preisbereinigt) 4,3 % oder 8 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2022.

Umgerechnet auf die Gesamtbevölkerung gaben die öffentlichen

Haushalte damit im Jahr 2023 insgesamt 2 200 Euro je Einwohnerin und

Einwohner für Bildung aus (2022: 2 100 Euro), bezogen auf die

Einwohnerinnen und Einwohner unter 30 Jahren waren es 7 200 Euro

(2022: 7 000 Euro).

Der Anteil der öffentlichen

Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag allerdings 2023

mit 4,5 % unter dem Niveau des Vorjahres (2022: 4,6 %). Knapp die

Hälfte der Ausgaben floss in die Schulen Für die Schulen wurde 2023

mit 90 Milliarden Euro knapp die Hälfte (49 %) der öffentlichen

Bildungsausgaben verwendet. 44 Milliarden Euro beziehungsweise 24 %

entfielen auf die Kindertagesbetreuung und 36 Milliarden Euro (20 %)

auf die Hochschulen.

Die restlichen 15 Milliarden Euro

(8 %) wurden für die Förderung von Bildungsteilnehmerinnen und

-teilnehmern (9 Milliarden Euro bzw. 5 %), für Jugend- und

Jugendverbandsarbeit (3 Milliarden Euro beziehungsweise 2 %) und für

das Sonstige Bildungswesen (3 Milliarden Euro beziehungsweise 1 %)

ausgegeben. Rückgang der Bildungsausgaben auf Bundesebene Die

Bildungsausgaben des Bundes lagen im Jahr 2023 mit 12 Milliarden

Euro um 0,9 Milliarden Euro oder 7 % unter dem Vorjahreswert.

Dies ist insbesondere auf niedrigere Zuweisungen an das

Sondervermögen für den Digitalpakt Schule im Berichtsjahr 2023

zurückzuführen. Durch unregelmäßige Zuführungen an Sondervermögen

kann es im Zeitverlauf zu Ausgabenschwankungen kommen. Von den

Bundesmitteln wurden jeweils gut 5 Milliarden Euro für Hochschulen

(44 %) und für die Förderung von Bildungsteilnehmerinnen und

Bildungsteilnehmern (45 %) verwendet.

Für das Sonstige

Bildungswesen wurden 0,6 Milliarden Euro (5 %) ausgegeben, für die

Jugend- und Jugendverbandsarbeit 0,5 Milliarden Euro (4 %) und für

die Schulen 0,3 Milliarden Euro (2 %). Für die Kindertagesbetreuung

fielen beim Bund keine nennenswerten Ausgaben an. Länder und

Gemeinden verzeichnen Mehrausgaben Die Länder gaben insgesamt

126 Milliarden Euro aus und stellten damit gut zwei Drittel (68 %)

der öffentlichen Bildungsausgaben im Jahr 2023.

Im

Vergleich zu 2022 stiegen die Ausgaben der Länder um 4 Milliarden

Euro oder 3 %. Von den Landesmitteln wurden 70 Milliarden Euro

(55 %) für den Schulbereich, 31 Milliarden Euro (25 %) für die

Hochschulen und 21 Milliarden Euro (17 %) für die

Kindertagesbetreuung aufgewendet. Die restlichen 4 Milliarden Euro

(3 %) entfielen auf die Förderung von Bildungsteilnehmerinnen und

Bildungsteilnehmern, das Sonstige Bildungswesen und die Jugend- und

Jugendverbandsarbeit.

Auf Gemeindeebene lässt sich ein

Anstieg der Ausgaben um 4 Milliarden Euro (+11 % auf insgesamt 47

Milliarden Euro beobachten. Die Gemeinden verwendeten mit 23

Milliarden Euro (48 %) knapp die Hälfte ihrer Gesamtausgaben im

Bildungsbereich für die Kindertagesbetreuung, weitere 20 Milliarden

Euro (42 %) wurden im Schulbereich ausgegeben.

Jeweils 2

Milliarden Euro wurden für die Förderung von Bildungsteilnehmerinnen

und Bildungsteilnehmern (5 %) und die Jugend- und

Jugendverbandsarbeit (4 %) aufgebracht. Auf den Bereich Sonstiges

Bildungswesen entfielen bei den Gemeinden kaum Ausgaben (0,5

Milliarden Euro beziehungsweise 1 %), auf den Bereich Hochschulen

gar keine.

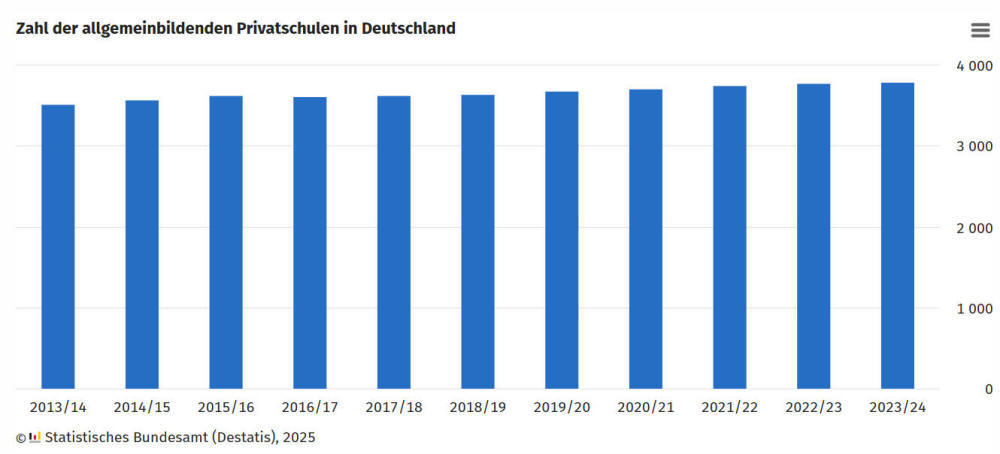

12 % der allgemeinbildenden Schulen sind Privatschulen

Die Zahl der Privatschulen in Deutschland nimmt zu: Im

Schuljahr 2023/24 waren rund 3 800 allgemeinbildende Schulen

hierzulande in privater Trägerschaft. Das war knapp jede achte

allgemeinbildende Schule (12 %), wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) anlässlich des Internationalen Tages der Bildung am 24.

Januar mitteilt.

Zugleich gab es knapp 29 000 öffentliche

allgemeinbildende Schulen. Die Zahl der Privatschulen ist in den

vergangenen zehn Jahren um 8 % gestiegen: Im Schuljahr 2013/2014

hatte es gut 3 500 Privatschulen gegeben. Im selben Zeitraum ging

die Zahl der öffentlichen Schulen um 4 % zurück (2013/14: 30 300

Schulen).

Der Anteil der Privatschülerinnen

und -schüler blieb im Zehn-Jahres-Vergleich jedoch weitgehend

konstant: Im Schuljahr 2023/24 ging wie in den Jahren zuvor seit

2013/14 knapp ein Zehntel (9 %) der Kinder und Jugendlichen, welche

allgemeinbildende Schulen besuchten, auf Privatschulen. Insgesamt

waren das 2023/24 rund 801 100 von insgesamt knapp

8,8 Millionen Schülerinnen und Schülern.

Im Schuljahr

2013/14 hatten 730 400 der insgesamt 8,4 Millionen Schülerinnen und

Schüler eine Privatschule besucht. Diese Konstanz ist unter anderem

darauf zurückzuführen, dass die Privatschulen durchschnittlich

kleiner als die öffentlichen sind und die Schließungen von

öffentlichen Schulen durch Vergrößerungen der verbliebenen

öffentlichen Einrichtungen ausgeglichen wurden.

Eltern

bezahlten im Schnitt 2 032 Euro pro Jahr für einen Privatschulplatz

Für einen Platz an einer Privatschule muss häufig Schulgeld gezahlt

werden. Für rund 595 000 Kinder und Jugendliche wurde in der Lohn-

und Einkommensteuer 2020 Schulgeld geltend gemacht. 2 032 Euro im

Jahr zahlten deren Eltern im Durchschnitt für einen

kostenpflichtigen Privatschulplatz.

Für knapp 7 %

kostete der Platz mindestens 5 000 Euro im Jahr, knapp ein Viertel

(23 %) machte zwischen 2 000 und 5 000 Euro steuerlich geltend,

knapp die Hälfte (48 %) zwischen 500 und 2 000 Euro und für 22 %

beliefen sich die Gebühren auf weniger als 500 Euro im Jahr.

Deutliche Unterschiede zeigen sich auf

regionaler Ebene: Am höchsten war das durchschnittlich

steuerlich geltend gemachte Schulgeld in Hessen mit 3 230 Euro je

Kind, am niedrigsten in Sachsen mit 1 239 Euro.

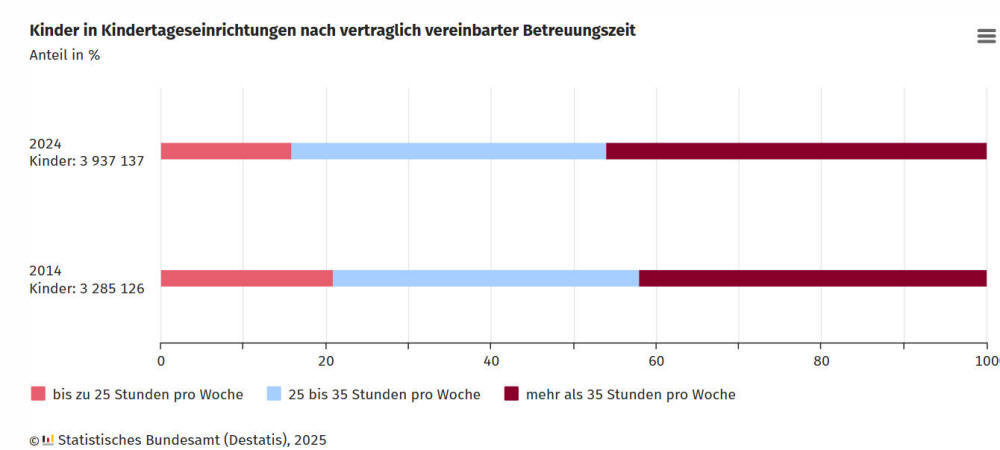

Zahl der Kita-Kinder mit Betreuungszeit von mehr als 35

Wochenstunden von 2014 bis 2024 um 30 % gestiegen

•

Zahl der Kinder mit Betreuungszeit von bis zu 25 Stunden pro Woche

im selben Zeitraum um 8 % zurückgegangen

• Pädagogisches

Kita-Personal binnen zehn Jahren um 46 % zugenommen, 67 % arbeiten

nicht in Vollzeit

• Top-3-Erziehungsberufe: Zahl der

Absolvent/-innen auf neuem Höchststand

Lange

Betreuungszeiten werden in den Kindertageseinrichtungen hierzulande

immer häufiger. Die Zahl der Kinder mit einer vertraglich

vereinbarten Betreuungszeit von mehr als 35 Stunden in der Woche hat

von 2014 bis 2024 um 30 % zugenommen, wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt.

Knapp zwei Drittel (64 %) dieser

Kinder hatten zuletzt eine festgelegte Betreuungszeit von mehr als

45 Wochenstunden. Ebenfalls gestiegen ist in den vergangenen zehn

Jahren die Zahl der Kinder mit einer Betreuungszeit von 25 bis 35

Wochenstunden (+25 %).

Einen Rückgang gab es hingegen

bei Kindern mit einer kürzeren Betreuungszeit von bis zu 25 Stunden

in der Woche: Deren Zahl nahm von 2014 bis 2024 um 8 % ab. Die

durchschnittlich vereinbarte Betreuungszeit stieg damit in den

vergangenen zehn Jahren von 35,3 auf 36,1 Stunden pro Woche. Im

selben Zeitraum ist die Zahl der betreuten Kinder insgesamt um ein

Fünftel (20 %) gestiegen – von 3,29 Millionen auf 3,94 Millionen.

46 % mehr pädagogisches Personal als zehn Jahre zuvor

Um

lange Betreuungszeiten gewährleisten zu können, wird ausreichend

Personal benötigt. Die Zahl der pädagogisch tätigen Personen in

Kindertageseinrichtungen ist in den vergangenen zehn Jahren um 46 %

gestiegen. Rund 724 100 Betreuungskräfte arbeiteten 2024 in

Kindertageseinrichtungen, im Jahr 2014 waren es noch gut 494 300

Personen.

67 % des pädagogischen Kita-Personals arbeiten in

Teilzeit

Obwohl die Zahl der pädagogischen Betreuungskräfte

binnen zehn Jahren stark gestiegen ist, gilt die Personalsituation

in vielen Einrichtungen als angespannt. Ein Grund für die personelle

Notlage vieler Kitas dürfte darin liegen, dass der Anteil der

Kita-Betreuungskräfte in Vollzeit vergleichsweise gering ist: 67 %

des pädagogischen Kita-Personals im Jahr 2024 arbeiteten weniger als

38,5 Stunden pro Woche (2014: 65 %).

Zur Einordnung: Nach

Ergebnissen des Mikrozensus für das Jahr 2023 arbeiteten 31 % aller

abhängig Erwerbstätigen nicht in Vollzeit. Für das Jahr 2024 liegen

noch keine Daten vor.

55 600 Menschen 2023 mit

Ausbildungsabschluss in Top-3-Erziehungsberufen

Für die

pädagogische Arbeit in der Kindertagesbetreuung qualifiziert unter

anderem eine schulische Ausbildung in einem der drei häufigsten

Erziehungsberufe. Im Jahr 2023 schlossen rund 55 600 Menschen eine

solche Ausbildung als Erzieher/in, Sozialassistent/in oder

sozialpädagogische/r Assistent/in beziehungsweise als

Kinderpfleger/in ab. Das war ein neuer Höchststand, obwohl für

Schleswig-Holstein die entsprechende Zahl nicht vorlag.

Knapp die Hälfte (44 %) der Absolvierenden, die einen beruflichen

Abschluss an Berufsfachschulen, Fachschulen oder Fachakademien

erlangten, erwarb diesen in einem der Top-3-Erziehungsberufe. Im

Jahr 2013 hatten bundesweit noch 44 100 Absolventinnen und

Absolventen eine Ausbildung in einem dieser Erziehungsberufe

abgeschlossen. Dabei bildet ein Ausbildungsabschluss als

Sozialassistent/in in der Regel die Basis für eine Laufbahn in

Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens, in einigen

Bundesländern ist der Abschluss Voraussetzung für die weiterführende

Ausbildung als Erzieher/in sowie als Heilerziehungspfleger/in.

Erzieher/in unter Top 10 der Berufe mit den meisten

Anerkennungsverfahren ausländischer Abschlüsse

Für die

Kinderbetreuung wird auch auf Fachkräfte aus dem Ausland gesetzt. 2

778 Verfahren zur Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses

als Erzieher/in gab es im Jahr 2023. Davon wurden 1 743 positiv, 624

negativ und 222 noch nicht beschieden. 186 Verfahren wurden ohne

Bescheid beendet. Besonders häufig ging es um die Anerkennung von

Abschlüssen aus Spanien (324), der Ukraine (237) und der Türkei

(231).

Insgesamt zählt der Abschluss als Erzieher/in zu den

Top 10 in der Rangliste der Berufe mit den meisten

Anerkennungsverfahren ausländischer Abschlüsse. Die Verfahren zur

Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses als Erzieher/in

machten knapp 3 % aller Anerkennungsverfahren aus.