|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 5. Kalenderwoche:

27. Januar

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Dienstag, 28. Januar 2025

Neudorf: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Duisburg und der Polizei Duisburg: Tötungsdelikt - Mordkommission

ermittelt

Ein 41-jähriger Duisburger ist am

Sonntagabend (26. Januar, gegen 20:10 Uhr) auf der Grabenstraße

lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann erlag kurze Zeit später

seinen Verletzungen im Krankenhaus. Ausweislich der bisherigen

Ermittlungen konnten Schussverletzungen an ihm festgestellt werden.

Da die Staatsanwaltschaft Duisburg die Tat als

Tötungsdelikt wertet, wurde bei der Polizei Duisburg eine

Mordkommission eingerichtet. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die

Angaben zu der Tat, möglichen Verdächtigen oder auch einem

vermeintlichen Fluchtauto machen können. Insbesondere suchen die

Ermittler einen Mann und eine Frau, die Erste Hilfe geleistet haben.

Sie und weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich an das

Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 zu wenden.

Brandstiftungen – Polizei ermittelt Tatverdächtige

In den vergangenen Wochen kam es im Stadtgebiet

wiederholt zu Bränden, bei denen Brandstiftung als Ursache

festgestellt wurde. Die Polizei hat nun vier Tatverdächtige

ermittelt, die Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr sind.

Ob sich der Verdacht gegen die vier Personen bestätigt, ist

derzeit Gegenstand der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und

Kriminalpolizei. Die Stadt Duisburg unterstützt diese Ermittlungen

vollumfänglich. Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund des

schwebenden Verfahrens keine weiterführenden Fragen beantworten

können.

Letzte Klageverfahren in Sachen

CO-Pipeline ebenfalls erfolglos

Die letzten beiden noch

anhängigen, von der Stadt Hilden betriebenen Klageverfahren gegen

den Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Düsseldorf, mit

dem diese die Errichtung und den Betrieb einer

Rohrfernleitungsanlage zum Transport von gasförmigem Kohlenmonoxid

(CO) von Köln-Worringen nach Krefeld-Uerdingen zugelassen hatte,

sind durch Beschlüsse des Oberverwaltungsgerichts vom 24.01.2025 nun

rechtskräftig abgeschlossen.

Damit sind sämtliche

Verfahren in Sachen CO-Pipeline erfolglos geblieben. Die CO-Pipeline

soll die linksrheinisch gelegenen Chemieparks der früheren Bayer

Material Science AG, nunmehr Covestro Deutschland AG, in

Krefeld-Uerdingen und Dormagen verbinden, ist etwa 67 km lang und

verläuft überwiegend rechtsrheinisch. Die Errichtung und den Betrieb

dieser Pipeline hatte die Bezirksregierung Düsseldorf mit

Planfeststellungsbeschluss vom 14.02. 2007, der in der Folgezeit

mehrfach geändert wurde, zugelassen.

Das

Oberverwaltungsgericht hatte durch Urteil vom 31.08. 2020 in einem

Leitverfahren, das durch vier Privatkläger geführt worden war, die

Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss einschließlich der bis

dahin erteilten Änderungsgenehmigungen abgewiesen.

Dieses Urteil ist seit dem 14.12. 2021 rechtskräftig, nachdem das

Bundesverwaltungsgericht die dagegen eingelegten Beschwerden gegen

die Nichtzulassung der Revision zurückgewiesen hatte. Die Stadt

Hilden hatte in den jetzt entschiedenen Verfahren gegen zwei

Planänderungsbeschlüsse vom 02.03.2009 und vom 18.08.2009 geklagt,

die auch schon Gegenstand des vom Oberverwaltungsgerichts

entschiedenen Verfahrens waren.

Das Verwaltungsgericht

Düsseldorf hat mit Urteilen vom 13.06.2023 die Klagen der Stadt

Hilden gegen die Planänderungsbeschlüsse abgewiesen und sich zur

Begründung auf die genannte rechtskräftige Entscheidung des

Oberverwaltungsgerichts bezogen, in der sämtliche in diesem

Verfahren in Rede stehenden rechtlichen und tatsächlichen Fragen

bereits abschließend entschieden worden seien. Die hiergegen

eingelegten Rechtsmittel der Stadt Hilden hatten keinen Erfolg.

Das Oberverwaltungsgericht hat mit den Beteiligten heute

bekanntgegebenen Beschlüssen vom 24.01.2025 die Anträge der Stadt

Hilden auf Zulassung der Berufung gegen die Urteile des

Verwaltungsgerichts Düsseldorf abgelehnt. Damit sind sämtliche

Verfahren in Sachen der CO-Pipeline erfolglos geblieben und nunmehr

rechtskräftig abgeschlossen.

Aktenzeichen: 20 A 1371/23 und 20 A

1372/23 (I. Instanz: VG Düsseldorf 3 K 5632/09 und 3 K 6200/09)

Kreiswahlleiter und Stadtdirektor Martin Murrack hat

gemeinsam mit dem Wahlteam den aktuellen Stand der Vorbereitungen

zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 vorgestellt.

„Knapp einen Monat vor dem Wahltermin sind wir gut vorbereitet. Das

Team um den Stabsstellenleiter Andreas Weinand arbeitet mit

Hochdruck an der Umsetzung sämtlicher organisatorischer Maßnahmen,

um eine reibungslose Wahl zu gewährleisten“, so Murrack.

Dezernent Martin Murrack und Andreas Weinand; Leiter Stabstelle

Wahlen mit Briefwahltonnen. Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg

Am 23. Februar werden in Duisburg die Abgeordneten der beiden

Bundestagswahlkreise 114 Duisburg I und 115 Duisburg II gewählt. Die

Stadt ist in insgesamt 323 Wahlbezirke unterteilt, die auf diese

beiden Wahlkreise aufgeteilt sind.

Wahlkreis 114

Duisburg I: Hierzu gehören die Stadtbezirke Rheinhausen,

Süd sowie Teile des Stadtbezirks Mitte (Altstadt, Neuenkamp,

Kaßlerfeld, Neudorf-Nord, Neudorf-Süd, Dellviertel, Hochfeld,

Wanheimerort).

Wahlkreis 115 Duisburg II:

Dieser umfasst die Stadtbezirke Walsum, Hamborn, Meiderich/Beeck,

Homberg/Ruhrort/Baerl sowie den Stadtteil Duissern aus dem

Stadtbezirk Mitte.

Wahlbenachrichtigungen ab 5. KW

Die

Wahlbenachrichtigungen werden an rund 313.000 Wahlberechtigte

Duisburgerinnen und Duisburger im Laufe der 5. Kalenderwoche

zugestellt, dann kann auch sofort Briefwahl beantragt werden. Zur

Vereinfachung ist dies wieder mit dem auf der Wahlbenachrichtigung

befindlichen QR-Code möglich. Ebenso kann unter Eingabe der

persönlichen Daten online auf „briefwahl.duisburg.de“ die Briefwahl

beantragt werden.

•

Erstmals wird die Zahl der Briefwahlbezirke von 105 auf 125 erhöht,

um dem voraussichtlich steigenden Briefwahlaufkommen gerecht zu

werden. Das Wahlamt hat auch seine Kapazitäten in den Bereichen

Druck und Kuvertierung erweitert, um die logistischen

Herausforderungen zu meistern und alle Briefwahlanträge rechtzeitig

abarbeiten zu können.

•

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht

Für die Durchführung der

Wahl werden insgesamt rund 4.500 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer

benötigt. „Die Zahl der Rückmeldungen ist bisher erfreulich, dennoch

benötigen wir weiterhin freiwillige Helferinnen und Helfer. Jede

Zusage hilft uns weiter, die immensen Herausforderungen dieser

vorgezogenen Wahl zu meistern“, betonte Weinand.

Wahlhelfende erhalten in Duisburg ein Erfrischungsgeld, das

deutlich höher ausfällt als die Bundespauschalen. Durch

zahlreiche Präsenzschulungen sowie OnlineSeminare werden sie auf

ihre Aufgaben vorbereitet.

Mehr...

Vor 15 Jahren in der BZ: Lärmsanierung in Neudorf ausgeweitet -

Bürgerverein Neudorf erhielt vom Bundestag und dem

Bundesverkehrsministerium konkrete Angaben zur Lärmsanierung

Zur ersten Veröffentlichung im Juli 2009 zur Umsetzung ist es jetzt

nach Intervenierung beim Eisenbahnbundesamt und DBProjektbau

Gutachterteam gelungen, weitere 335 Meter Lärmschutzwand zu erhalten

- zuvor 1,565 Kilometer, nun 1,9 Kilometer Gesamtlänge.

Nach

Abschluss der Aufnahme aller Güterstrecken im Juni 2005 war es dem

Bürgerverein doch noch gelungen, eine ganze Strecke zusätzlich auf

die eigentlich schon abgeschlossene Lärmsanierungsliste zu bekommen.

Im September 2003 wurde nach Protesten des Bürgervereins an den

damaligen Bundeskanzler und Verkehrsminister Stolpe nach Ablehnung

die Neudorfer "Rennstrecke" mit bis 2009 240 Zügen tägliche auf der

2321 längs der Lothar- , Waldhorn und Steinbruchstraße doch auf die

Lärmsanierungsliste gesetzt.

Allerdings gibt es noch zwei Punkte,

die zur parlamentarischen Prüfung durch den

Bundestags-Petitionsausschuss anstehen sollten.

Punkt 1:

Erschütterungen und bedrohlicher Güterzugbetrieb

Forderung:

Langsamfahrstrecke auf der Stecke 2321 im Bereich Duisburg-Neudorf

Es geht um permanent auftretende Schäden an Gebäuden (Dachziegel

lösen sich und fallen auf die Straße, regelmäßige Kosten für

Dachdecker ca. 1500 Euro alle zwei bis drei Jahre um Sicherheit zu

gewähren), Risse im Mauerwerk, Vitrinen und Duschkabinen

zersplittern durch schwerste Erschütterungen und speziell im

Kreuzungsbereich an der Strecke 2321 in dem Bereich Duisburg-Neudorf

Höhe Einmündung Steinbruchstraße Duisburg-Wedau durch oftmalige

Vollbremsungen.

Leben, Gesundheit und Gebäude sind gefährdet und

der Verursacher verschanzt sich hinter Planfestellung und Paragraph

75 Abs 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes.

Punkt 2

Unfallvorsorge

Grund: Der Unfall mit Güterzug-Achsbruch in der

Nacht zum Dienstag, den 30. Juni 2009, als im toskanischen

Urlaubsort Viareggio Flüssiggas-Güterwagen explodierten und die

Feuersbrunst reichlich Tote sowie immensen Sachschaden forderte.

Auch deshalb hat und wird es in Deutschland Mahnfeuer gegen den

Bahnlärm, Erschütterungen und Gefahr durch Unfälle mit Güterzügen

geben.

525 Euro Armutsnachteil: Neue

Studie untersucht Chancengleichheit am Finanzmarkt

Vermögensarme Menschen in Deutschland sind am Finanzmarkt häufig

strukturell benachteiligt. Das ist das zentrale Ergebnis einer von

der Hans-Böckler-Stiftung geförderten neuen Studie von Finanzwende

Recherche.* Wie groß die Benachteiligung ist, zeigt ein für die

Studie neu entwickelter Indikator: der Armutsnachteil. Er beziffert,

wie viel Geld den rund 35 Millionen Erwachsenen, die zur unteren

Vermögenshälfte in Deutschland gehören, pro Jahr im Vergleich zu

Wohlhabenderen entgeht.

Im Jahr 2024 lag der Armutsnachteil

der Studie nach bei 525 Euro. Gemessen am durchschnittlichen

Bruttovermögen einer vermögensarmen Person (Details zu Höhe und

Zusammensetzung unten) ist das ein erheblicher Betrag. Der

Armutsnachteil beschreibt die Summe, über die eine vermögensarme

Person zusätzlich verfügen könnte, wenn sie die Konditionen der

wohlhabenderen Vermögensmitte erhielte. 280 Euro dieses

Armutsnachteils erklären sich dadurch, dass die Portfolios

Vermögensarmer renditeschwächer sind. Hinzu kommen bei ihnen höhere

Produktkosten, die noch einmal 245 Euro verursachen.

„Wenn

man sich anschaut, dass die Betroffenen oft nicht mehr als ein paar

Tausend Euro an Vermögen haben, ist das eine Menge Geld”, sagt

Britta Langenberg, Leiterin des Bereichs Verbraucherschutz bei

Finanzwende Recherche. Es sei unverständlich, dass die Perspektive

von Menschen mit wenig Geld in der öffentlichen Diskussion

eigentlich keine Rolle spiele. Langenberg: „Über Geld spricht man in

Deutschland nicht, über wenig Geld erst recht nicht.”

„Die

Studie zeigt sehr deutlich, dass es angesichts der sehr großen

Vermögensungleichheit in Deutschland ins Leere läuft, Menschen mit

wenig Vermögen einfach auf den Finanzmarkt, Aktienfonds oder ETFs zu

verweisen, und dann wird das schon mit der finanziellen Situation“,

sagt Christina Schildmann, Leiterin der Forschungsförderung der

Hans-Böckler-Stiftung. „Denn wer kaum etwas hat – und wir reden hier

über die Hälfte der Bevölkerung und mehr – kann es sich kaum

leisten, potenziell gewinnträchtige, aber auch schwankungsanfällige

Anlagen zu wählen. Die Untersuchung entlarvt damit den Mythos,

private Anlageformen könnten voraussetzungslos und für alle

gewinnbringend soziale Sicherung leisten“, so Schildmann.

Die Studie „Der Armutsnachteil” entstand in Zusammenarbeit mit

Forscherinnen am Institut für Sozioökonomie der Universität

Duisburg-Essen. Kern der Studie ist eine genaue Analyse der

Vermögensverhältnisse erwachsener Personen in Deutschland auf Basis

des sozio-oekonomischen Panels (SOEP). Dafür wurden drei

Bevölkerungsgruppen gebildet: Erstens die vermögensarme Hälfte der

Bevölkerung mit einem Bruttovermögen von im Schnitt 6.000 Euro.

Nächste Gruppe ist die wohlhabendere Vermögensmitte mit

einem im Schnitt deutlich höheren Bruttovermögen von 149.000 Euro.

Schließlich gibt es die oberen 10 Prozent, die im Schnitt 925.000

Euro an Bruttovermögen besitzen. Superreiche finden sich an deren

oberster Spitze, bewegen sich mit Vermögen im Multimillionen- und

Milliardenbereich aber noch einmal in einer anderen Welt.

Betrachtet man die Anlageportfolios der drei Gruppen, zeigen sich

große Unterschiede. Die mit Abstand wichtigste Anlageklasse in der

vermögensarmen Hälfte ist das eigene Auto – obwohl es sich dabei

nicht um ein Anlageprodukt im klassischen Sinne handelt. Schließlich

verlieren Autos permanent an Wert und verursachen gleichzeitig

Kosten. Hinzu kommen bei den unteren 50 Prozent der

Vermögensverteilung sichere, aber renditeschwache Anlagen wie

Spareinlagen oder Lebensversicherungen.

Anlageschwerpunkt der

Vermögensmitte ist die eigene Immobilie, eine im

Betrachtungszeitraum lukrativere Form der Geldanlage. Das macht sich

in der Rendite pro Jahr bemerkbar: Die Vermögensmitte kommt hier mit

ihrem Durchschnittsportfolio auf nominal 5,9 Prozent Rendite pro

Jahr, bei der vermögensarmen Hälfte der Bevölkerung sind es nur 1,9

Prozent nominal.

„Unterschiedliche Renditen und vor allem das

niedrigere Startkapital von vermögensarmen Menschen sorgen dafür,

dass der Graben zwischen den Vermögensgruppen immer weiter wächst”,

sagt Moritz Czygan, Referent bei Finanzwende Recherche und Ko-Autor

der Studie. „Die strukturellen Nachteile sind so groß, dass die oder

der Einzelne sie durch individuelle Entscheidungen kaum überwinden

kann.”

Ein Blick auf die vermögensarme Hälfte der Bevölkerung

zeigt auch, dass bestimmte Gruppen hier besonders häufig vertreten

sind – und damit öfter unter Armutsnachteilen leiden. So gehören zum

Beispiel 57 Prozent der Menschen in Ostdeutschland zu dieser Gruppe,

bei den Menschen mit Migrationshintergrund sind es mehr als zwei

Drittel (67 Prozent). Noch höher ist die Quote der Vermögensarmen

bei den Alleinerziehenden, hier liegt sie bei 76 Prozent. „In der

öffentlichen Diskussion fehlt allzu oft die Perspektive von Menschen

mit wenig Geld ”, sagt Langenberg. „Wenn es um Geldgeschäfte und um

privaten Vermögensaufbau geht, müssen wir ihre Lebenswirklichkeit

stärker berücksichtigen.”

Hausärztliche

Versorgung Projekt zur Gesundheitsförderung vor Ort gestartet

Vertreter:innen von 6 Universitäten aus Nordrhein-Westfalen,

Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben das Forschungsprojekt

„Positive Health Innovation“ gestartet. Beteiligt sind auch

Wissenschaftler:innen der Universität Duisburg-Essen. Die

Forschenden möchten die Qualität der Vorsorge und

Gesundheitsförderung vor Ort in Praxen von Hausärzt:innen

verbessern.

Die Grundlage bildet das Konzept zur

„Positiven Gesundheit“, das die niederländische Ärztin und

Forscherin Dr. Machteld Huber entwickelt hat. Das Vorhaben

koordinieren Forschende der Universität Witten/Herdecke. Es wird

durch den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses mit 2,5

Millionen Euro über 3 Jahre gefördert. Das Team am

Forschungsstandort Essen erhält davon rund 500.000 Euro.

UK Essen / Hausarztpraxis Mortsiefer und Breer KölnU

Durch das „Positive Health“-Konzept werden Patient:innen motiviert,

mehr Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen.

Mithilfe eines Spinnennetz-Diagramms lernen sie, ihre Gesundheit in

sechs Bereichen einzuschätzen und zu bewerten. Das Diagramm

unterstützt Patient:innen dabei, mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt

individuelle Gesundheitsziele zu entwickeln und die nächsten

Schritte festzulegen.

„Ziel unserer Forschung in Essen

ist, die hausärztlich initiierte Gesundheitsförderung vor Ort in den

Praxen zu stärken sowie Schnittstellenprobleme zwischen

Hausärzt:innen und lokalen Unterstützungsangeboten zu überwinden“,

sagt Dr. Philip Schillen, Leiter des Essener Teilprojekts

„PositiveHealth – Entwicklung und Pilotierung eines neuen Dialogs

zur Gesundheitsförderung in der Primärversorgung“.

Im

Zuge der Auswertung soll festgestellt werden, wie Hausärzt:innen

gemeinsam mit Vertreter:innen von bestehenden Gesundheitsnetzen dazu

beitragen können, dass es Patient:innen besser geht und ein

gesundheitsförderndes Umfeld geschaffen werden kann. Für das

Forschungsteam in Essen liegt ein Arbeitsschwerpunkt auf der

Einführung des Beratungskonzepts in den Gesundheitsnetzen der drei

Studienzentren des Projekts.

Innerhalb Essens untersucht

das Team die Gesundheitsversorgung nördlich der Autobahn A40. Mit

einer Positive-Health-Beratung können sehr unterschiedliche

gesundheitlich relevante Bedürfnisse identifiziert werden. Eine

wichtige Rolle spielt die Vermittlung psychosozialer Hilfen,

beispielsweise durch die Unterstützung von sozialer Interaktion im

Viertel oder durch Vermittlung einer Beratung bei Überschuldung oder

Drogenabhängigkeit.

„Mit unseren Erkenntnissen möchten

wir dazu beitragen, dass Patient:innen auf sie passende Angebote im

Stadtteil stärker als bislang nutzen“, ergänzt Projektleiter Dr.

Schillen, der am Institut für Allgemeinmedizin des

Universitätsklinikums Essen arbeitet. Das Konzept sieht Lotsen in

den Gesundheitsnetzen vor, die beteiligte Hausärzt:innen und

Patient:innen bei der Umsetzung unterstützen.

EVG erwartet von der DB AG substantielles Angebot schon in der

ersten Verhandlungsrunde

Die EVG startet mit einer

klaren Erwartungshaltung in die vorgezogenen Tarifverhandlungen mit

der Deutschen Bahn. „Wir erwarten gleich am ersten Verhandlungstag

ein substantielles Angebot, über das sich ernsthaft verhandeln

lässt“, machte die Co-Verhandlungsführerin der EVG, Cosima

Ingenschay, deutlich. „Wenn auch die DB AG will, dass der neue

Tarifvertrag noch vor der vorgezogenen Bundestagswahl abgeschlossen

wird, müssen wir die wenige Zeit, die uns bleibt, nutzen, um in den

Themen voranzukommen“, sagte sie.

Die EVG fordert für alle ihre bei der Deutschen Bahn beschäftigten

Mitglieder 7,6 Prozent mehr Lohn, inklusive EVG-Zusatzgeld

(EVG-ZUG). Für Schichtarbeitende, die besonders belastet sind, soll

es ein weiteres EVG-Zusatzgeld in Höhe von 2.6 Prozent mehr geben,

verbunden mit der Möglichkeit, einen Teil davon in bis zu 3

zusätzliche freie Tage tauschen zu können.

„Mit dem

EVG-Zusatzgeld setzen wir neue tarifpolitische Akzente, von der alle

Mitglieder, in dieser Runde aber vor allem Beschäftigte profitieren

sollen, die bei ständig wechselnden Arbeitszeiten oder Nachtarbeit

besonderen Belastungen ausgesetzt sind“, erklärte

EVG-Co-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay. Darüber hinaus sei es

der EVG wichtig, jetzt einen Tarifvertrag zu verhandeln, der für

Beschäftigungssicherung auch über den Regierungswechsel hinaus

sorgt.

„Angesichts der zunehmend schwieriger werdenden

wirtschaftlichen Situation in Deutschland und den immer lauter

werdenden politischen Rufen nach einer Zerschlagung der DB AG, sehen

wir hier akuten Handlungsbedarf. Wenn man sich anschaut, was derzeit

in unserem Land passiert, ist es ganz wichtig für unsere Kolleginnen

und Kollegen bestehende Vereinbarungen zum Kündigungsschutz zu

verlängern“, so Cosima Ingenschay.

Ausschließlich für

ihre Mitglieder fordert die EVG einen Bonus von 500 Euro, zudem

sollen Verwerfungen in der Entgeltstruktur ausgeglichen werden. Die

Auftaktrunde der Tarifverhandlungen zwischen EVG und DB AG findet am

Dienstag, den 28.1.2025, in Frankfurt statt. Die zweite Runde ist ab

Dienstag, 4.2.2025, in Berlin geplant. Am Tag zuvor, am Montag,

3.2.2025, hat die EVG zu einer großen Demonstration in Berlin

aufgerufen. Dabei geht es um das große Thema „Zukunft Bahn“, zudem

auch gute Tarifverträge gehören, für die die EVG in dieser

Tarifrunde wieder kämpft.

Für die EVG verhandeln die

stellvertretenden Vorsitzenden Kristian Loroch und Cosima

Ingenschay. Zur Verhandlungsdelegation gehören elf Vertreterinnen

und Vertreter aus unterschiedlichen Unternehmen der DB AG.

"Elektromobilität: TotalEnergies betreibt Ladesäulen an

Standort von thyssenkrupp in Duisburg"

TotalEnergies hat

am Standort von thyssenkrupp in Duisburg fünf Elektroladesäulen in

Betrieb genommen. An den insgesamt zehn Ladepunkten können sowohl

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von thyssenkrupp als auch

Besucherinnen und Besucher des Standorts ihre Elektrofahrzeuge mit

einer Ladeleistung von bis zu 22 kW aufladen.

Die

Ladesäulen werden zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren

Energiequellen versorgt. Im Zuge der Kooperation übernahm

thyssenkrupp die Vorarbeiten am Standort. TotalEnergies

verantwortete die Installation der Ladesäulen und sichert darüber

hinaus den laufenden Betrieb und die Instandhaltung der

Ladeinfrastruktur, die Stromversorgung sowie die Abrechnung der

Ladevorgänge.

Jan Petersen, Geschäftsführer TotalEnergies Charging Solutions

Deutschland: „Durch die Zusammenarbeit mit thyssenkrupp verbinden

wir unser Angebot für Gewerbekunden mit dem Ausbau der öffentlichen

Ladeinfrastruktur in der Region und unterstreichen so unser

Engagement für den Ausbau der Elektromobilität in Deutschland.“

TotalEnergies ist seit 1955 in Deutschland

präsent und sichert derzeit bundesweit rund 4.000 Arbeitsplätze. Das

Unternehmen betreibt in Leuna mit der TotalEnergies Raffinerie

Mitteldeutschland GmbH eine der modernsten Rohölverarbeitungsanlagen

Europas und bietet seinen Kunden eine breite Palette an

Energieprodukten an: Schmierstoffe, Flüssiggas, Heizöl, Kraftstoffe

für die Luft- und Schifffahrt, Bitumen sowie Spezialprodukte für die

Industrie.

TotalEnergies ist im Bereich Petrochemie

sowie im Vertrieb von Erdgas aktiv und bietet mit Hutchinson

intelligente Lösungen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie an.

Im Bereich Elektromobilität betreibt das Unternehmen ein Netz von

über 6.000 Ladepunkten. Mit dem 2023 eröffneten LNG-Importterminal

Deutsche Ostsee, zu dem das Unternehmen eine schwimmende Speicher-

und Regasifizierungseinheit (FSRU) beisteuert und LNG liefert, ist

TotalEnergies einer der wichtigsten LNG-Versorger des Landes.

TotalEnergies erhielt 2023 und 2024 von der

Bundesnetzagentur Zuschläge für den Bau von drei Windparks in der

Nord- und Ostsee und beteiligt sich gemeinsam mit RWE an zwei

Offshore-Windprojekten. Insgesamt verfügen die fünf Projekte über

eine Nettokapazität von 6,5 GW.

Darüber hinaus

entwickelt das Unternehmen in Deutschland große PVFreiflächenanlagen

sowie Onshore-Windkraft und bietet Photovoltaiklösungen für

Industrie, Gewerbekunden und Privathaushalte an. Mit den Übernahmen

von Quadra Energy, Kyon Energy und Nash Renewables treibt

TotalEnergies die Entwicklung seines integrierten Stromgeschäfts in

Deutschland voran.

Stadtwerke

Duisburg nehmen neue Ladepunkte im Süden der Stadt in Betrieb

Der Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität in der

gesamten Stadt geht konsequent voran, um allen Menschen in Duisburg

die Gelegenheit zu geben, ihre Mobilität klimafreundlich zu

gestalten. In den vergangenen Wochen hat der lokale

Energiedienstleister weitere zehn neue Ladepunkte im Süden der Stadt

in Betrieb genommen.

Jeweils zwei neue Ladepunkte stehen

jetzt an der Wedauer Straße in Wedau auf Höhe der Hausnummer 319, an

der Großglocknerstraße in Wedau auf Höhe der Hausnummer 35, an der

Dauner Straße in Huckingen auf Höhe der Hausnummer 2, an der

Weißdornstraße in Großenbaum auf Höhe der Hausnummer 2 und „An der

Fliesch“ in Huckingen auf Höhe der Hausnummer 18.

Der lokale

Energiedienstleister betreibt insgesamt 206 Ladepunkte an 86

Standorten im Stadtgebiet. Davon sind 24 Ladepunkte sogenannte

Schnellladepunkte mit einer Ladeleistung zwischen 49 und 150 kW.

Zusätzliche 36 Ladepunkte an 12 Standorten befinden sich aktuell im

Bau und für weitere 90 Ladepunkte an 37 Standorten wurden

Prüfanträge bei der Stadtverwaltung eingereicht.

Die

Stadtwerke treiben den Ausbau kontinuierlich voran. Das Ziel ist,

einen Bestand von 500 Ladepunkten aufzubauen. Die neu installierten

Ladesäulen entsprechen dem neuesten Stand der Technik und den

aktuellen Anforderungen des Mess- und Eichrechts. Die Ladesäulen der

Stadtwerke Duisburg sind an den Verbund ladenetz.de angeschlossen,

zu dem rund 260 Anbieter von Ladeinfrastruktur gehören. Insgesamt

stehen über 19.000 Ladepunkte in ganz Deutschland zur Verfügung.

Eine Ladekarte der Stadtwerke Duisburg können Interessierte

über das Online-Formular unter swdu.de/ladekarte bestellen.

Kundinnen und Kunden profitieren dabei von einem Preis-Vorteil in

Höhe von 60 Euro im Jahr. Die Energieberaterinnen und -berater der

Stadtwerke Duisburg stehen Interessierten bei allen Fragen rund um

die Elektromobilität von der Fahrzeugauswahl bis zur heimischen

Lade-Wallbox samt passendem Stromtarif telefonisch unter 0203-604

1111.

Weitere Informationen gibt es auch im Internet auf

https://www.stadtwerke-duisburg.de/emob-p.

Auch Geschäftskunden,

die ihren gesamten Fuhrpark auf Elektroautos umstellen wollen,

erhalten bei den Stadtwerken kompetente Beratung zu möglichen

Fahrzeugmodellen und Planung einer effizienten Ladeinfrastruktur auf

dem eigenen Firmengelände. Weitere Informationen gibt es auch hierzu

im Internet unter https://www.stadtwerke-duisburg.de/emob-g.

An der Wedauer Straße können Elektroautos ab sofort unkompliziert an

einer Ladesäule der Stadtwerke Duisburg geladen werden. Quelle:

Stadtwerke Duisburg

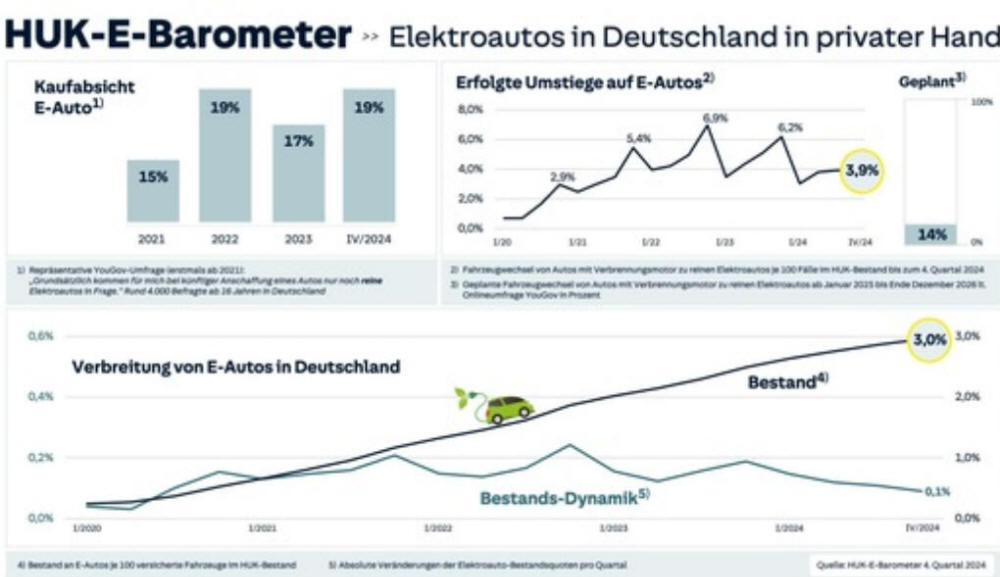

Rund 70 Prozent haben noch nie ein E-Auto gefahren –

Wechsel vom Verbrenner- zum Elektroantrieb waren 2024 so selten wie

vor 3 Jahren

Nach eigener Fahrerfahrung steigt aber die

Umstiegsbereitschaft stark an – Wegweisende Ergebnisse durch das

neue HUK-E-Barometer

2024 stiegen in nicht einmal 4 von 100

Fällen private Fahrzeughalter vom Verbrenner- auf einen

Elektroantrieb um

Besonders geringe Fahrerfahrung mit E-Autos

haben Ältere, Wenig-Fahrer und Frauen

In Stuttgart ist die

Verbreitung von E-Autos unter den 20 größten Städten Deutschlands am

höchsten, in Leipzig am niedrigsten.

Im vergangenen Jahr sind private Halter bei Fahrzeugwechseln so

selten von Verbrennungs- auf reine Elektromotoren umgestiegen wie

zuletzt vor drei Jahren. Dies ergibt das neu entwickelte

HUK-E-Barometer. Für 2024 zeigt es in nicht einmal vier von 100

Wechselfällen einen Umstieg. Das vierte Quartal 2024 erreichte bei

Umstiegen sogar den schlechtesten Jahresend-Quartalswert seit 2020.

Denn hier gab es ansonsten immer eine Jahresschlussrallye.

Das Verhalten und die Einstellung der Bundesbürger zu E-Autos

hängen aber stark davon ab, ob eigene Fahrerfahrungen hiermit

vorliegen. So saß bislang noch nicht einmal jeder dritte Deutsche,

der den Besitz eines Führerscheins angibt, jemals schon am Steuer

eines E-Autos (30 %). Demzufolge werden Elektroautos in Deutschland

insgesamt aktuell auch nur zu 45 Prozent als "gut" oder "sehr gut"

eingeschätzt. Diejenigen aber, die bereits ein E-Auto selbst

gefahren haben (ohne es zu besitzen), finden E-Autos zu 53 Prozent

"gut" oder "sehr gut" und wer selbst eines schon besitzt, hat diese

Meinung sogar zu 82 Prozent.

"Der Schlüssel zur Akzeptanz

und Verbreitung von Elektroautos in Deutschland hängt ganz offenbar

von der persönlichen Erfahrung ab", erklärt Dr. Jörg Rheinländer,

Vorstandsmitglied der HUK-COBURG. "Die aktuellen Ergebnisse des

HUK-E-Barometers zeigen, dass Fahrer, die E-Autos kennen, diese

Autos viel positiver sehen, gerade wenn es um Kriterien wie Komfort,

Leistungsfähigkeit oder Verlässlichkeit geht."

Am wenigsten

Erfahrung mit Elektroautos bei Älteren, Wenig-Fahrern und Frauen

Deutlich unterrepräsentiert bei der Fahrerfahrung mit reinen

Elektroautos zeigen sich Frauen gegenüber Männern (21 % zu 33 % bei

Männern), Personen ab 55 Jahren (19 % zu 33 % der Jüngeren) und

Viel- gegenüber Wenig-Fahrern.

So haben unter denen, die im

Jahr maximal 5000 Kilometer fahren, nur 18 Prozent selbst schon ein

E-Auto gesteuert. Mehr als doppelt so viele sind es hingegen unter

denjenigen, die jährlich mehr als 20.000 Kilometer zurücklegen (43

%). Ein etwas überraschendes Ergebnis, da E-Autos insbesondere auf

Kurzstrecken etwa innerhalb der Stadt sich als vorteilhaft

präsentieren.

Zuwachs des Bestands an E-Autos in privater

Hand fällt auf Vier-Jahres-Tief

Der Anteil privat gehaltener

reiner E-Autos betrug laut HUK-E-Barometer Ende 2024 bundesweit nur

3,0 Prozent. Für die Zunahme dieser Quote wird auch ein

Dynamik-Faktor ermittelt. Das ernüchternde Ergebnis: Die Dynamik der

Zunahme des E-Auto-Anteils war 2024 so schwach ausgeprägt wie

zuletzt Anfang 2020 – also vor vier Jahren, als der Markt der

Elektroautos sich gerade erst zu entwickeln begann und die Messreihe

des HUK-E-Barometers startet.

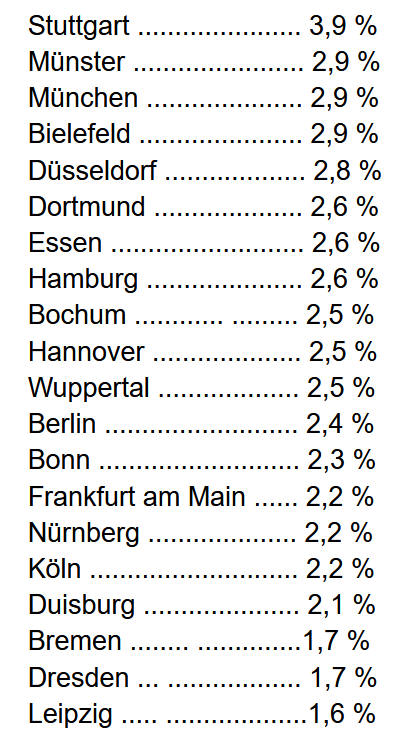

Stuttgart beim Bestand vorn,

Frankfurt aber bei den Umsteigern gleichauf

Regional gibt es

deutliche Unterschiede bei der Entwicklung der Elektromobilität. So

hat Stuttgart unter den 20 größten deutschen Städten mit 3,9 Prozent

den mit Abstand höchsten Anteil an reinen Elektroautos in privatem

Besitz. Dahinter folgen Münster, München und Bielefeld mit jeweils

2,9 Prozent. Am Ende der Skala stehen Bremen und Dresden (je 1,7 %)

sowie Leipzig (1,6 %).

Bestand an privat gehaltenen E-Autos

in den 20 größten deutschen Städten zum 31.12.2024 (bei der

HUK-COBURG versicherte Fahrzeuge in Prozent):

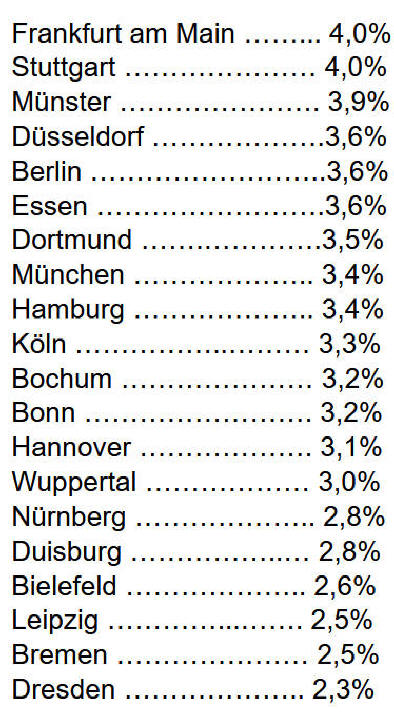

Betrachtet man die Häufigkeit der Fälle, in denen 2024 bei einem

Fahrzeugwechsel der private Halter von einem Verbrenner- zu einem

reinen Elektromotor wechselte, ergibt sich aber eine andere

Rangfolge. Bei dieser Betrachtung muss sich Stuttgart den ersten

Rang mit Frankfurt am Main teilen (jeweils 4,0 %). Knapp dahinter

folgen Münster (3,9 %) und Düsseldorf (3,6 %).

Leipzig, Bremen

und Dresden bilden auch hier die Schlusslichter. Umstiege von Autos

mit Verbrennungsmotoren - zu reinen E-Autos in den 20 größten

Städten 2024 (in Prozent der Fahrzeugwechsel im HUK-COBURG-Bestand):

Zum Teil deutlich ausgeprägter war 2024 der Wechsel zu elektrischen

Fahrzeugen in ausgewählten Landkreisen. Hier fällt etwa der Kreis

Starnberg mit einer Umstiegsquote von 8,0 Prozent ins Auge. Eine

Erklärung kann in den wesentlich mehr vorhandenen Einfamilienhäusern

mit eigenen Ladesäulen in den Landkreisen als in den Großstädten

liegen.

Theaterstück „Der erste letzte Tag“ in der

Stadthalle Walsum

Das Schauspiel „Der erste letzte Tag“

wird am Sonntag, 16. März, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der

Stadthalle Walsum auf der Waldstraße 50 gezeigt. „Der erste letzte

Tag“ ist ein Theaterstück nach dem Roman von BestsellerAutor

Sebastian Fitzek. Das Stück erzählt von einem schicksalhaften

Roadtrip und einem besonderen Selbstversuch.

Bei aller

Komik stellt Sebastian Fitzek in seinem Roman „Der erste letzte Tag“

auch sehr existenzielle Fragen nach Sinn, Verpflichtung,

Individualität und Mitläufertum. Am Ende wartet eine

unvorhergesehene Wendung auf die Zuschauer, die sie die Welt mit

anderen Augen sehen lässt. Das Stück: Zwei völlig gegensätzliche

Menschen werden durch äußere Umstände gezwungen, einen ganzen Tag

miteinander zu verbringen. Livius Reimer und die aufgekratzte Lea

von Armin müssen sich nach gestrichenem Flug den letzten verfügbaren

Mietwagen teilen, um von München nach Berlin zu kommen.

Während der angepasste Lehrer und angehende Vater seine Ehe retten

will, obwohl ihn seine Frau Yvonne betrogen hat, ändern sich die

Pläne von Lea, die in Livius‘ Augen das fleischgewordene Klischee

einer „Tofu-Terroristin“ ist, von einer Minute zur nächsten. Kein

Wunder, wollte die quirlige Journalistin doch eigentlich zu einem

Interview mit den „Last Day Men“ reisen, einer Gruppe von Leuten,

die einen Tag lang so leben, als wäre es ihr letzter.

Von der Idee beflügelt, überredet Lea Livius dazu, diesem Beispiel

zu folgen und den gemeinsamen Roadtrip fortan durch die Brille der

Endlichkeit zu betrachten. Nichtsahnend, welche Chaoswelle seine

Zustimmung in Gang setzt, lässt sich Livius auf das Experiment ein.

Sehr zur Freude des Publikums jagt ab sofort ein skurriles Abenteuer

das nächste. Lea bittet im Altersheim eine wildfremde Greisin um

Verzeihung – was bei Livius dummerweise als Enkeltrick gedeutet wird

und beide zur Flucht zwingt.

An einer Raststätte rettet

Lea ein Dutzend Schweine und tauscht dafür den nagelneuen Mietwagen

ein, woraufhin sie ihre Fahrt in einer rostigen Klapperkiste

fortsetzen müssen. Gemeinsam quartieren sie eine Gruppe Obdachloser

in einem Leipziger Luxushotel ein, wofür Livius seine kompletten

Ersparnisse hergibt. Schließlich will er ja nicht an Morgen denken.

In Dessau-Roßlau erleben sie unfreiwillig hautnah die

unkonventionellen Massagemethoden eines tschetschenischen

Wellness-Gurus und treffen in einer Hamburger Pizzeria auf Leas

Ehemann, der gar nicht erfreut ist, seine Braut wiederzutreffen,

nachdem sie ihn während der Trauung sitzen ließ. Und als ob das

alles nicht schon turbulent genug wäre, befördert das Smartphone

immer dann diskreditierende Reiseimpressionen zu Yvonne, wenn es am

ungünstigsten scheint – nur wenige Stunden, bevor die Eheberatung

beginnen soll…

Karten für die Veranstaltung sind von

montags bis freitags, von 8 bis 12 Uhr, in Zimmer 315 (3. Etage) im

Bezirksrathaus Walsum auf der Friedrich-EbertStraße 152 erhältlich.

Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 16 bis 25 Euro zuzüglich

zehn Prozent Vorverkaufsgebühr. Weitere Informationen gibt es

telefonisch unter (0203) 283-5731.

Aktuell gibt es auch noch

die Möglichkeit ein halbes Theaterabonnement abzuschließen, dieses

umfasst die zwei Theaterstücke „Der erste letzte Tag“ am 16. März

sowie „Spatz und Engel“ am 8. Mai. Das Abonnement kostet zwischen 29

bis 45 Euro.

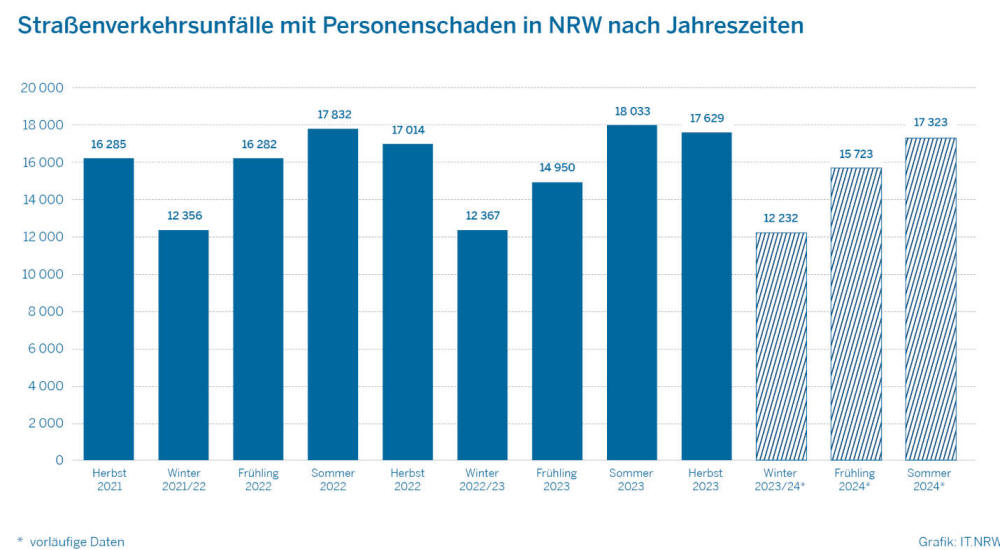

NRW-Straßenverkehr: Anzahl der Verkehrsunfälle mit

Personenschaden im Winter 2023/24 leicht rückläufig im Vergleich zum

Winter 2022/23

Im Winter 2023/2024 haben sich auf den

nordrhein-westfälischen Straßen 12 232 Verkehrsunfälle mit

Personenschaden ereignet. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand vorläufiger

Ergebnisse mitteilt, waren das 1,1 Prozent weniger als im Winter

zuvor (12 367).. Von Anfang Dezember 2023 bis Ende Februar 2024 sind

bei Unfällen im Straßenverkehr 94 Personen gestorben und 1 971

Personen schwer verletzt worden.

Im Vergleich zum

Vorjahreswinter wurden vier Personen mehr getötet (+4,4 Prozent),

die Anzahl der Schwerverletzten ging um 103 Personen (−5,0 Prozent)

zurück. Im Vergleich zum Winter 2019/2020, vor Beginn der

Corona-Pandemie, ist die Zahl der Unfälle mit Personenschaden im

Winter 2023/24 um 6,8 Prozent gesunken; es wurden 2,1 Prozent

weniger Personen getötet und 29,9 Prozent weniger Personen schwer

verletzt.

Schwierige Straßenverhältnisse und

Witterungseinflüsse als Unfallursache

In den Wintermonaten

2023/2024 ereigneten sich insgesamt 438 Unfälle mit Personenschaden

aufgrund von Glätte durch Schnee oder Eis; das waren 22,1 Prozent

mehr als in den Wintermonaten des Vorjahres.. Hierbei wurden vier

Personen getötet und 85 Personen schwer verletzt. Ein Großteil

dieser Unfälle ereignete sich zwischen dem 11. und 19. Januar 2024

(266 Unfälle).

Glätte durch Regen war in den

Wintermonaten für 123 Unfälle mit Personenschaden ursächlich

(+13,8 Prozent) und führte zu 21 Schwerverletzten.

Sichtbehinderungen durch blendende Sonne führten in diesem Zeitraum

in 50 Fällen zu einem Unfall mit Personenschaden. Dabei wurden

sieben Personen schwer verletzt. 18 Unfälle ereigneten sich infolge

von Unwettern oder sonstigen Witterungseinflüssen, wobei drei

Personen schwer verletzt wurden.

Schlechte Sicht

aufgrund von starkem Regen, Hagel oder Schneegestöber führte im

vergangenen Winter zu sieben Unfällen mit insgesamt drei

Schwerverletzten. Die meisten Unfälle mit Personenschaden ereigneten

sich im Sommer 2023 Zu den häufigsten Unfallursachen zählten im Jahr

2023 ungenügender Sicherheitsabstand (6 961 Unfälle, 16 Todesfälle),

das Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen (6 119

Unfälle, 38 Todesfälle) und nicht angepasste Geschwindigkeit (5 141

Unfälle, 90 Todesfälle).

Die unfallstärkste Jahreszeit seit Herbst 2021 war der Sommer

2023 (Juni bis August) mit insgesamt 18 033 Unfällen mit

Personenschaden. Die höhere Anzahl der Verkehrsunfälle mit

Personenschaden in den wärmeren Monaten lässt sich u. a. dadurch

erklären, dass mehr Personen mit Fahrrädern und Motorrädern oder

auch zu Fuß unterwegs sind und der Freizeitverkehr zunimmt. Wie das

Statistische Landesamt weiter mitteilt, handelt es sich bei den

Unfallursachen um Mehrfachzählungen. Bei einem Unfall werden bis zu

acht Ursachen angegeben. (IT.NRW)

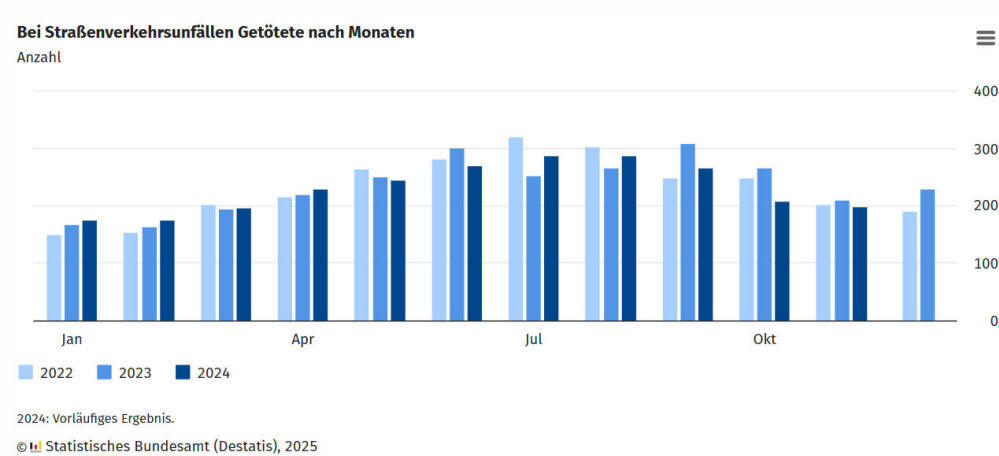

Straßenverkehrsunfälle im November 2024: 4 % weniger

Verletzte als im Vorjahresmonat - Zahl der Verkehrstoten gegenüber

November 2023 ebenfalls gesunken

Im November 2024

sind in Deutschland rund 28 000 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen

verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach

vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 4 % oder 1 200 Verletzte

weniger als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Verkehrstoten sank um 12

auf 199 Personen. Die Polizei registrierte im November 2024

insgesamt 217 200 Straßenverkehrsunfälle und damit 5 % weniger als

im Vorjahresmonat (-11 900).

Im Zeitraum Januar bis November 2024 erfasste die Polizei

2,3 Millionen Straßenverkehrsunfälle und damit in etwa so viele wie

im Vorjahreszeitraum. Darunter waren 267 400 Unfälle mit

Personenschaden, bei denen 2 545 Menschen getötet wurden.

Damit ist die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum um 65 (-2 %) gesunken. Die Zahl der Unfälle mit

Personenschaden nahm um 5 700 (-2 %) ab. Die Zahl der Verletzten im

Straßenverkehr sank im selben Zeitraum um 2 % oder 7 800 Menschen

auf 334 400.