|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 6. Kalenderwoche:

5. Februar

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Donnerstag, 6. Februar 2025

A59: Vollsperrung der Auffahrrampe der A59 aus Fahrtrichtung

Düsseldorf auf die A40 in Fahrtrichtung Venlo am Kreuz Duisburg

Von Donnerstag (6.2.) um 20 Uhr bis Freitag (7.2.) um 5 Uhr

wird die Auffahrrampe der A59 aus Fahrtrichtung Düsseldorf auf die

A40 in Fahrtrichtung Venlo am Kreuz Duisburg vollgesperrt.

Eine Umleitung über die Anschlussstelle Duisburg-Meiderich wir per

rotem Punkt ausgeschildert. Sollten die durchzuführenden Arbeiten am

Donnerstag (6.2.) nicht fertiggestellt werden können, gibt es für

die Nacht von Freitag (7.2.) auf Samstag (8.2.) einen

Ausweichtermin.

Breitbandausbau in Mündelheim

und Serm gestartet

Ab dem 5. Februar haben in

Mündelheim und Serm die Arbeiten für den Breitbandausbau begonnen.

Stadtdirektor und Digitalisierungsdezernent Martin Murrack nahm

gemeinsam mit Vertretern der Epcan GmbH und Muenet GmbH & Co. KG den

symbolischen Spatenstich vor. Der Glasfaserausbau in den beiden

Stadtteilen wird von den Unternehmen finanziert und durchgeführt.

Spatenstich Breitbandausbau in Duisburg Mündelheim mit

Bezirksbürgermeisterin (Süd) Beate Lieske (3. v.r.) Stadtdirektor

Martin Murrack (2.v.r.), Gigabitkoordinator Falko König (1.v.r.) -

Foto Ilja Höpping / Stadt Duisburg

Durch den Ausbau

werden die Bürgerinnen und Bürger mit einer zukunftssicheren

Kommunikationsinfrastruktur ausgestattet. Insgesamt wird auf 27

Kilometern Glasfaser verbaut und damit rund 800 Haushalte an das

Netz angeschlossen. „Wir begrüßen das privatwirtschaftliche

Engagement von Epcan und Muenet ausdrücklich.

Der

Glasfaserausbau mit und – wie hier – ohne staatliche Hilfe, stärkt

die digitale Zukunftsfähigkeit unserer Stadt, ihrer Bewohnerinnen

und Bewohner sowie der Wirtschaft. Dies ist ein weiterer wichtiger

Schritt zu einer vernetzten und zukunftsfähigen Stadt“, so Martin

Murrack, Stadtdirektor und Digitalisierungsdezernent.

Die

neuen Glasfaseranschlüsse ermöglichen unter anderem sicheres

Arbeiten im Homeoffice, reibungsloses Streaming, moderne

TelemedizinAngebote und zukunftsorientierte Bildungsangebote.

Darüber hinaus trägt ein leistungsfähiges Breitbandnetz zur

Attraktivität des Standorts für ansässige und neu anzusiedelnde

Unternehmen bei.

Bis zum Jahre 2030 soll das

privatwirtschaftliche Glasfasernetz flächendeckend im gesamten

Stadtgebiet ausgebaut sein. Ergänzend dazu werden auch die „Weiße

Flecken“-Förderprogramme von Bund und Land genutzt, um die

unterversorgten Gebiete (mit einem Download von weniger als 30

Mbit/s), in denen kein marktgetriebener Ausbau stattfindet, an das

Glasfasernetz anzubinden. Weitere Informationen zum Glasfaserausbau

in Duisburg gibt es online unter https://breitband.duisburg.de.

Bundestagswahl 2025: deutlich

weniger Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber als 2021

Zur

Bundestagswahl am 23. Februar 2025 treten insgesamt 4.506

Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber an. Wie die Bundeswahlleiterin

weiter mitteilt, finden sich darunter 1.422 Frauen (32 %). Bei der

letzten Wahl am 26. September 2021 hatten sich 6.211 Kandidatinnen

und Kandidaten beworben (2.024 oder 33 % Frauen). Damit treten 2025

knapp 1.700 weniger Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber an als 2021.

Bei der kommenden Bundestagswahl bewerben sich 806

Personen nur in einem Wahlkreis sowie 1.841 Kandidatinnen und

Kandidaten ausschließlich auf einer Landesliste. 1.859 Personen

kandidieren sowohl in einem Wahlkreis als auch auf einer

Landesliste. Auf den 229 Landeslisten der 29 Parteien (2021: 338

Landeslisten von 40 Parteien), die in den Ländern für die

Bundestagswahl 2025 zugelassen wurden, treten insgesamt 3.700

Personen an (2021: 4.927).

Darunter sind 1.298 oder 35 %

Frauen (2021: 1.752 oder 36 %). Wahlkreisbewerberinnen und

Wahlkreisbewerber der SPD, der Unionsparteien CDU und CSU sowie der

FDP kandidieren in allen 299 Wahlkreisen. GRÜNE und Die Linke sind

jeweils in 297 Wahlkreisen zugelassen worden, die AfD in 295

Wahlkreisen.

Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der

parteilosen Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber – von 197 bei der

Bundestagswahl 2021 auf 62 bei der Bundestagswahl 2025. Die

Gesamtzahl der Wahlkreisbewerberinnen und Wahlkreisbewerber liegt

bei 2.665 (2021: 3.360), darunter 712 oder 27 % Frauen (2021: 960

oder 29 %).

Je Wahlkreis bewerben sich durchschnittlich

8,9 Personen. Den Stimmzettel mit den meisten Wahlvorschlägen gibt

es im Wahlkreis 82 „Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer

Berg Ost“ mit 20 Listenpositionen. Die wenigsten Wahlvorschläge mit

jeweils 11 Listenpositionen finden sich auf den Stimmzetteln in fünf

Wahlkreisen in Thüringen. 587 der 733 gegenwärtigen Abgeordneten des

Deutschen Bundestages kandidieren erneut. Dies entspricht einem

Anteil von 80 %.

94 Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber

sind nach der Bundestagswahl 2021 volljährig geworden und damit

erstmals wählbar. Die jüngste Bewerberin bei der Bundestagswahl 2025

ist 18 Jahre alt und kandidiert im Wahlkreis 295 „Zollernalb –

Sigmaringen“ in Baden-Württemberg. Die mit 88 Jahren älteste

Bewerberin kandidiert für eine Landesliste in Hamburg. Das

Durchschnittsalter der 4.506 Bewerberinnen und Bewerber liegt bei

der Bundestagswahl 2025 bei 45,3 Jahren (2021: 45,5 Jahre).

Bezirksbibliothek Rheinhausen trotz Bauarbeiten geöffnet

Die Rheinhauser Bibliothek auf der Händelstraße 6 ist

trotz der andauernden Sanierungsarbeiten geöffnet. Auch wenn noch

nicht alles wieder an seinen angestammten Platz geräumt werden

konnte, steht der übliche Service wieder zur Verfügung. Die

beliebten Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene, wie

Vorleseveranstaltungen, Kabarett und Spieleabend finden ebenfalls

wieder statt.

Alle Informationen gibt es auch im

Internet unter www.stadtbibliothekduisburg.de. Für Fragen zur

Ausleihe steht das Team der Bibliothek vor Ort oder telefonisch

unter 02065 905-8467 zur Verfügung. Die Bezirksbibliothek ist

dienstags bis freitags von 10.30 bis 13 und 14 bis 18.30 Uhr

geöffnet, samstags von 10 bis 13 Uhr.

Zahl der Woche: 233,5 Millionen Euro für den Erhalt von

Landesstraßen

2024 floss mehr Geld in die

Straßensanierung als geplant 05.02.2025 220 Millionen Euro hatte das

Land Nordrhein-Westfalen 2024 für den Erhalt der Landesstraßen im

Haushalt eingeplant. Tatsächlich ausgegeben werden konnten am Ende

sogar 233,5 Millionen Euro.

„Wir tragen jetzt die

Hypothek vergangener Jahrzehnte ab, in denen man sich mit vielen

Neubauten geschmückt hat, aber auf Verschleiß gefahren ist. Den

Preis dafür zahlen wir jetzt. Deshalb sind hohe Investitionen in

Erhaltungsmaßnahmen entscheidend, um die Infrastruktur für die

Zukunft fit zu machen. Wir investieren mehr als jede Landesregierung

zuvor in die Sanierung", erklärt NRW-Verkehrsminister Oliver

Krischer.

Die steigenden Investitionen in die Landesstraßenerhaltung sind

zentraler Baustein, um den Sanierungsstau der Verkehrsinfrastruktur

in NRW abzubauen. Für die Erhaltung von Bundesstraßen, die sich im

Zuständigkeitsbereich des Landesbetriebs Straßenbau

Nordrhein-Westfalen befinden, wurden im vergangenen Jahr 175,5

Millionen Euro investiert. Dies bedeutet gegenüber dem Jahr 2023

eine Steigerung um 27,4 Millionen Euro (Ist-Ausgabe 2023: 148,1

Millionen Euro).

Auch die Bilanz der Baumaßnahmen lässt

sich sehen: Insgesamt 151 Maßnahmen sah das

Landesstraßenerhaltungsprogramm für 2024 vor, viele davon mit

mehrjährigen Bauzeiten. Davon konnten 66 Maßnahmen im vergangenen

Jahr fertig gestellt werden, 38 sind im Bau, 47 in Vorbereitung.

Zusätzlich konnten 77 weitere Maßnahmen auf

sanierungsbedürftigen Straßenabschnitten vorgezogen und angegangen

werden. Somit weist die Bilanz der Straßenerhaltungsmaßnahmen zum

Jahresende 2024 insgesamt 181 Maßnahmen und damit 30 mehr als

vorgesehen auf.

Ziel ist es, in den kommenden zehn

Jahren den sanierungsbedürftigen Anteil von Straßen, Brücken und

Tunneln in Nordrhein-Westfalen deutlich abzubauen. Das

NRW-Straßennetz besteht aus rund 17.000 Kilometer Straßen, mehr als

7.300 Brücken-Teilbauwerken in der Zuständigkeit des Landes sowie

weiteren Straßen und Brücken, für die der Bund und die Kommunen

zuständig sind.

Mit der im November 2023 gestarteten

Sanierungsoffensive geht NRW die große Herausforderung an, die

vorhandene Straßeninfrastruktur zukunftsfest zu machen. Bis Ende

2024 konnten 304 Kilometer an Bundes- und Landesstraßen fertig

saniert werden, 87 Kilometer Straßenkilometer sind derzeit in der

Realisierung. 12 Brücken wurden bereits durch Ersatzneubauten

ersetzt, 39 Brücken befinden sich derzeit in der Realisierung und

für das Ersatzneubautenprogramm 2025 sind 42 Brücken vorgesehen.

Der Erhalt der Infrastruktur, besonders der

Brücken, ist vielerorts aber akut gefährdet. "Wir haben uns

jahrzehntelang zu wenig um die vorhandene Infrastruktur gekümmert.

Das holt uns jetzt mit kaputten Brücken ein", sagte Oliver Krischer,

Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes

Nordrhein-Westfalen, bei einem Informationsbesuch zum Zustand der

Straßenbrückeninfrastruktur in Wipperfürth.

Allein in die

Zuständigkeit des Landes Nordrhein-Westfalen fallen derzeit

insgesamt 6.422 Brücken (7.308 Teilbauwerke), die durch den

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen betreut werden. "Ein

großer Teil der Brücken in Nordrhein-Westfalen wurde in den 60er und

70er Jahren gebaut. Sie sind nicht für die heutigen

Verkehrsbelastungen ausgelegt. Eine Folge wird in den nächsten

Jahren und Jahrzehnten voraussichtlich ein vermehrt schlechterer

Zustand unserer Brücken sein, die deshalb vielfach saniert oder neu

gebaut werden müssen", sagte Minister Krischer.

"Da gibt

es eine Bugwelle, der wir begegnen, in dem wir der Sanierung, dem

Erhalt und dem Ersatz von Brücken Vorrang einräumen. Knappes Geld

und noch knappere Personalkapazitäten werden wir dort einsetzen

müssen, wo sie am dringendsten gebraucht werden."

Elektromobilität in Duisburg: Immer mehr Menschen installieren

Wallboxen zu Hause

Um Emissionen zu vermeiden, steigen

immer mehr Menschen in der individuellen Mobilität auf Elektroautos

um. Und gleichzeitig installieren sich immer mehr Besitzerinnen und

Besitzer von Elektroautos eine Wallbox, also eine eigene

Stromtankstelle für zu Hause.

Solche Wallboxen sind beim

Netzbetreiber anmeldepflichtig und eine Analyse der Zahlen in

Duisburg durch die Stadtwerke zeigt, dass die Zahl der privaten

Stromtankstellen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist.

Insgesamt sind in Duisburg 1.359 solcher Wallboxen beim

Netzbetreiber Netze Duisburg GmbH gemeldet. 276 dieser Wallboxen

sind erst im Jahr 2024 hinzugekommen.

Ein Blick auf die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, wie

rasant diese Zahl gewachsen ist. Während im Jahr 2020 nur 23

Wallboxen angemeldet wurden, waren es im Jahr 2021 schon 355 und im

Jahr 2022 sogar 401. Seitdem ist die Zahl wieder leicht rückläufig,

aber noch immer auf hohem Niveau. 2023 wurden 293 neue Wallboxen

angemeldet.

Für alle Menschen in Duisburg, die ihre

Mobilität auf klimafreundliche Elektroantriebe umstellen wollen,

bieten die Stadtwerke Duisburg aktuell ein Bündelpaket bestehend aus

einer Wallbox zum Aufladen zuhause samt attraktivem Ladestromtarif

an. Die E-Mobility-Kombi umfasst die Wallbox Keba P30 PV inklusive

smarten Zubehör, die Installation der Wallbox sowie den passenden

Stromtarif PartnerStrom Vario. Eine Ladekarte zum Laden an den

öffentlichen Ladesäulen der Stadtwerke Duisburg im Wert von 50 Euro

gibt es obendrauf. Weitere Infos gibt es auch im Internet unter

https://www.swdu.de/emob-kombi.

Der PartnerStrom Vario

ist in zwei Varianten wählbar und berücksichtigt die

Netzentgeltreduzierung nach § 14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG).

So können die Kunden eine pauschale (Modul 1) oder prozentuale

Erstattung (Modul 2) für die Dimmbarkeit ihrer Wallbox erhalten.

Auch Betreiber von Wärmepumpen, Klimaanlagen und

Stromspeichern mit einem Leistungsbezug von über 4,2 kW, weitere

sogenannte steuerbare Verbrauchseinrichtungen neben der Wallbox,

können den PartnerStrom Vario abschließen. Steuerbare

Verbrauchseinrichtungen dürfen im Falle einer festgestellten

Netzüberlastung temporär durch den Netzbetreiber „gedimmt“ werden.

Dimmung bedeutet in diesem Zusammenhang eine Reduzierung der

Leistung, die weiterhin mindestens 4,2 kW beträgt. Diese Dimmung

dient als Steuerungsmechanismus zur Vermeidung von Überlastungen im

Stromnetz. Die in den Tarifen enthaltene Netzentgeltreduzierung wird

Betreiberinnen und Betreibern somit aufgrund der Möglichkeit dieser

temporären Dimmung gewährt. Weitere Informationen gibt es im

Internet unter www.swdu.de/steuerbar.

Die Stadtwerke

Duisburg treiben auch den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur

kontinuierlich voran. Das Ziel ist, einen Bestand von 500

Ladepunkten aufzubauen. Schon heute betreibt der lokale

Energiedienstleister 206 Ladepunkte an 86 Standorten im Stadtgebiet.

Die Ladesäulen der Stadtwerke Duisburg sind an den Verbund

ladenetz.de angeschlossen, zu dem rund 260 Anbieter von

Ladeinfrastruktur gehören. Insgesamt stehen über 19.000 Ladepunkte

in ganz Deutschland zur Verfügung.

Durch

Kooperationen auf internationaler Ebene kommen europaweit rund

278.000 Ladepunkte hinzu. Kundinnen und Kunden der Stadtwerke

Duisburg können mit einer entsprechenden Stadtwerke-Ladekarte an

diesen Säulen ihr Elektroauto laden. Das Laden ist neben der

Ladekarte auch durch das Scannen des angebrachten QR-Codes oder der

„ladeapp“ an allen Ladestationen der Stadtwerke Duisburg möglich.

Somit gibt es auch die Möglichkeit, den Ladevorgang ganz bequem

spontan zu starten.

Eine Ladekarte der Stadtwerke

Duisburg können Interessierte über das Online-Formular unter

swdu.de/ladekarte bestellen. Kundinnen und Kunden profitieren dabei

von einem Preis-Vorteil in Höhe von 60 Euro im Jahr.

Die

Energieberaterinnen und -berater der Stadtwerke Duisburg stehen

Interessierten bei allen Fragen rund um die Elektromobilität von der

Fahrzeugauswahl bis zur heimischen Lade-Wallbox samt passendem

Stromtarif telefonisch unter 0203-604 1111 zur Verfügung. Weitere

Informationen gibt es auch im Internet auf

https://www.stadtwerke-duisburg.de/emob-p.

Auch

Geschäftskunden, die ihren gesamten Fuhrpark auf Elektroautos

umstellen wollen, erhalten bei den Stadtwerken kompetente Beratung

zu möglichen Fahrzeugmodellen und Planung einer effizienten

Ladeinfrastruktur auf dem eigenen Firmengelände. Weitere

Informationen gibt es auch hierzu im Internet unter

https://www.stadtwerke-duisburg.de/emob-g.

Ruhrgebietsstädte mit hoher Solaranlagendichte Ruhrgebiet

Duisburg (8.525 bzw. 16,97) auf Platz zwölf

Beim Ausbau

der Solarenergie ist das Ruhrgebiet ganz vorne mit dabei. Das zeigt

der Photovoltaik-Monitor des Energieunternehmens Enpal, für den

Zuwachs sowie Bestand von Photovoltaikanlagen 2024 in den 20 größten

deutschen Städten untersucht wurden. In Dortmund wurden im

vergangenen Jahr 3.961 neue Solaranlagen neu in Betrieb genommen,

das entspricht 6,68 Anlagen je 1.000 Einwohnern.

Damit

liegt die Stadt auf Platz fünf im bundesweiten Kommunenranking der

Neu-Anlagen. Auf Rang sieben und acht folgen Bochum und Duisburg mit

6,02 bzw. 5,67 Anlagen pro 1.000 Einwohnern. Mit 5,63 neuen

Anlagen/1.000 Einwohnern liegt auch Essen auf Platz zehn in der

oberen Hälfte.

Beim Vergleich des Grundbestandes von

PV-Anlagen in den 20 größten Städten, landet Dortmund mit 14.087

Photovoltaikanlagen oder 23,74 Anlagen je 1.000 Einwohnern auf Platz

vier. Bochum rangiert mit 7.155 bzw. 19,56 direkt dahinter. Essen

(10.847 bzw. 18,56) wird auf Platz sieben gelistet, Duisburg (8.525

bzw. 16,97) auf Platz zwölf. In die Analyse flossen rund 4,8

Millionen Installationen von Solaranlagen aus dem

Marktstammdatenregister ein. idr - Infos:

https://www.enpal.de/photovoltaik#info

Eigenheimbesitzer wollen in Solaranlagen, Wärmepumpen und

Elektroautos investieren – politische Vorlieben spielen fast keine

Rolle

Hausbesitzer, die im eigenen Haus leben, planen in

hohen Anteilen die Anschaffung neuer Energietechnologien: Bis 2029

wollen zwei Drittel der Eigenheimbewohner in Deutschland eine

Solarstromanlage betreiben – fast doppelt so viel wie heute. Bei

Wärmepumpen und Elektroautos übersteigen die Anschaffungspläne die

heutige Verbreitung sogar deutlich. Dieser Trend ist unabhängig von

der Parteipräferenz. Zu diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative

Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach unter mehr als 4.000

selbstnutzenden Hauseigentümern.

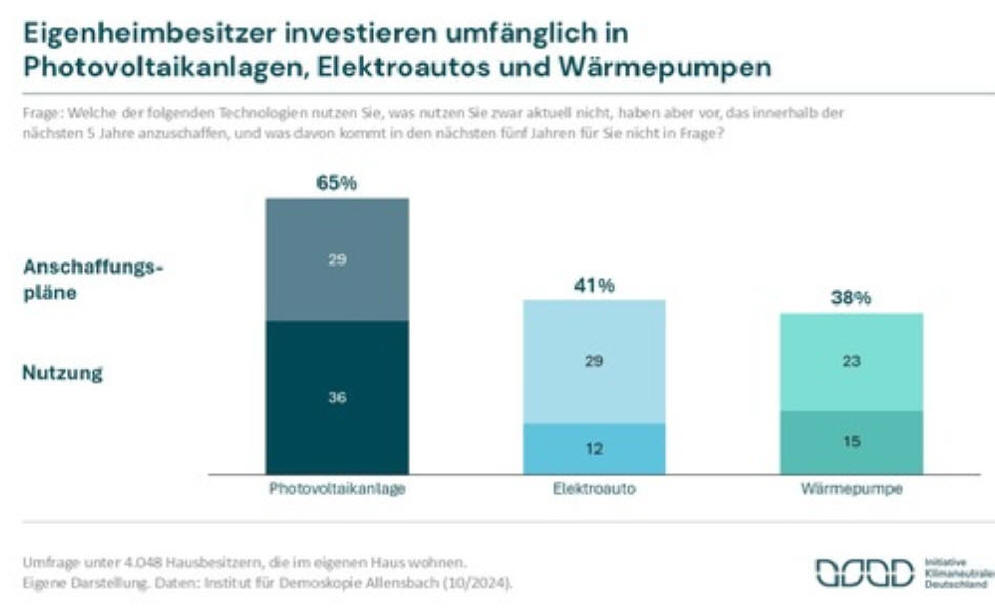

Bis 2029 könnten demnach 65 Prozent aller Eigenheimbewohner in

Deutschland eine Solarstromanlage besitzen, 41 Prozent ein

Elektroauto und 38 Prozent eine Wärmepumpe. Das ist beinahe eine

Verdoppelung bei Solaranlagen (derzeit 36 Prozent), mehr als eine

Verdoppelung bei Wärmepumpen (aktuell 15 Prozent) und mehr als eine

Verdreifachung bei Elektroautos (aktuell 12 Prozent).

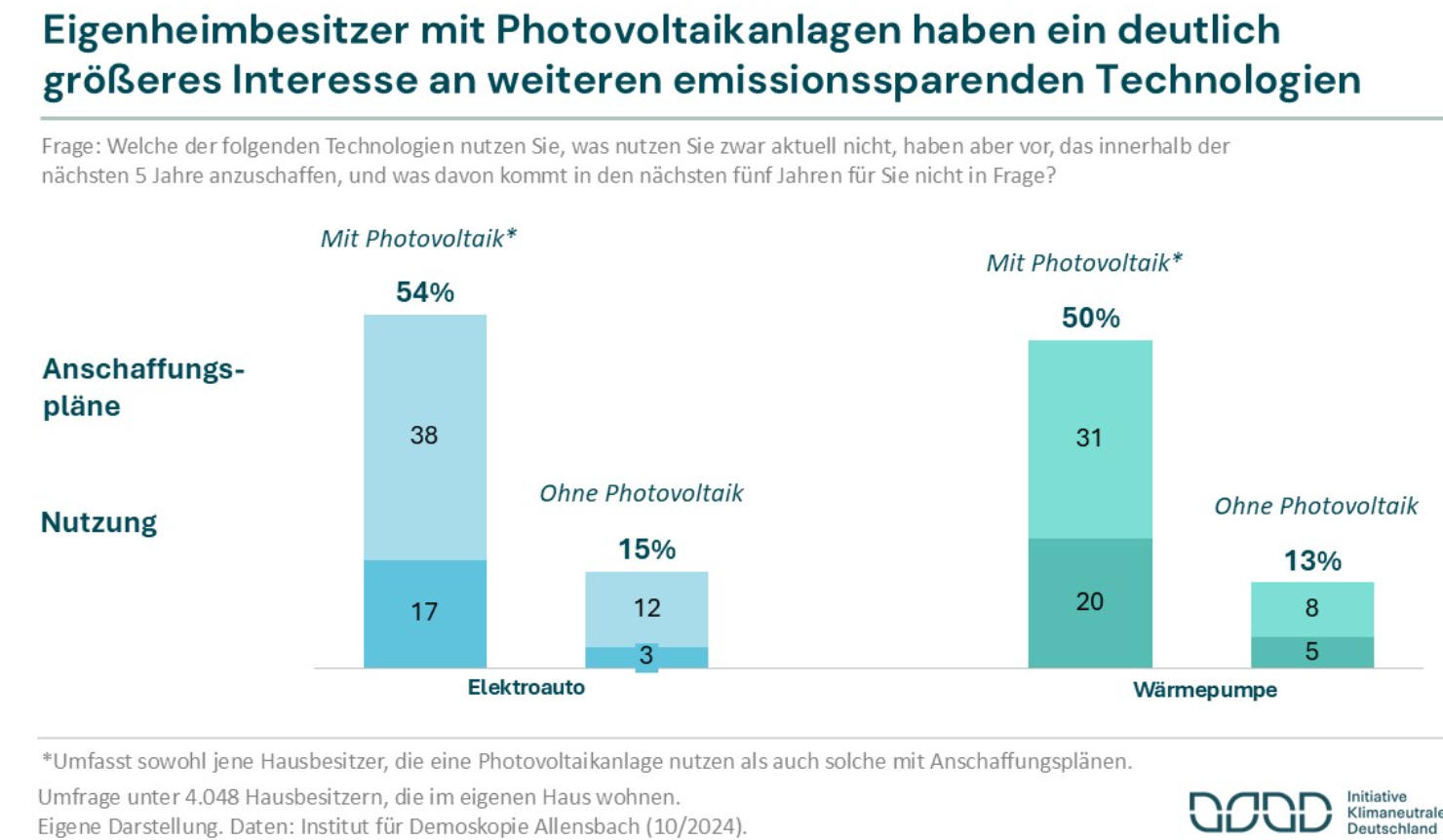

Solaranlagen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: So zeigen

Hausbesitzer, die bereits heute ihren eigenen Solarstrom erzeugen

oder die Installation einer Solaranlage planen, ein sehr hohes

Interesse, auch in Wärmepumpen und Elektroautos zu investieren. Ihr

Anteil ist viermal größer als bei Hausbesitzern ohne

Solarstromanlage bzw. entsprechenden Anschaffungsplänen. Dieser

Zusammenhang gilt unabhängig von Einkommen und politischen

Vorlieben.

•

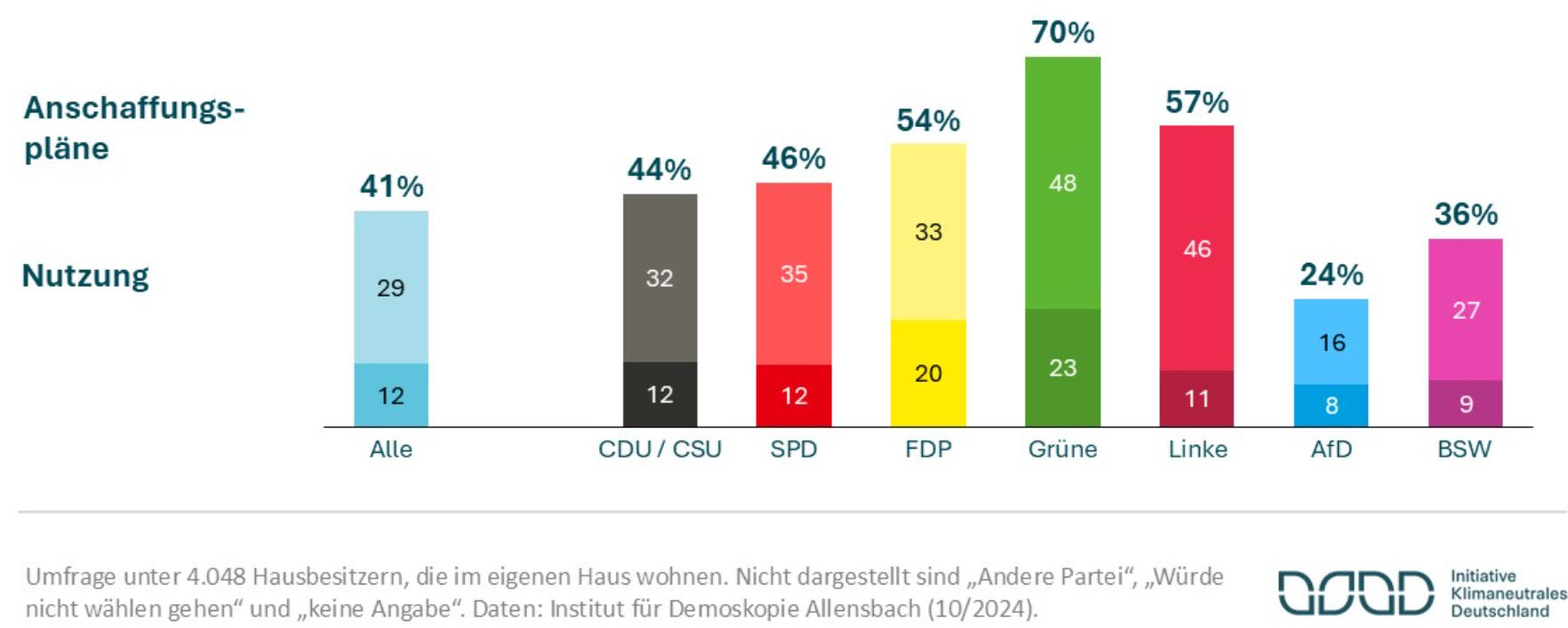

Parteipolitische Präferenzen spielen kaum eine Rolle

Die Umfrage zeigt, dass parteipolitische Präferenzen von

Hauseigentümern bei der Technologiewahl insgesamt nur eine

untergeordnete Rolle spielen. Jeweils rund ein Drittel der Wähler

von Union (37 Prozent), SPD (37 Prozent), FDP (44 Prozent), AfD (34

Prozent) und BSW (28 Prozent) haben bereits eine PV-Anlagen

installiert. Bei den Unterstützern der Grünen (50 Prozent) und der

Linken (50 Prozent) ist es sogar jeder zweite.

Auch bei den

Anschaffungsplanungen für PV-Anlagen zeichnet sich ein über

Parteipräferenzen hinweg ausgeglichenes Bild ab: 34 Prozent der

Grünen-Wähler, 33 Prozent der BSW-Wähler und 32 Prozent der

SPD-Wähler unter den Eigenheimbesitzern planen bis 2029 eine

Investition, gefolgt von jeweils 30 Prozent bei Unions- und 29

Prozent bei FDP-Wählern. Damit liegt die Investitionsbereitschaft

bei diesen Wählern im Bundesdurchschnitt von 29 Prozent. Bei den

Unterstützern der Linken (25 Prozent) und der AfD (23 Prozent) ist

die Bereitschaft zum Kauf einer Solarstromanlage etwas geringer als

im Bundesdurchschnitt.

„Unsere Daten zeigen, dass die Investitionspläne von

Hausbesitzern in moderne Energietechnologien relativ wenig von

Parteipräferenzen abhängen. Vielmehr stehen insbesondere bei der

Investition in Photovoltaikanlagen – der zentralen Technologie in

diesem Feld – finanzielle Erwägungen im Vordergrund. Den Ausbau

privater Photovoltaikanlagen voranzubringen, erwarten Hausbesitzer

dabei erstaunlicherweise nicht nur von den Grünen, sondern auch von

der CDU.“, sagt Dr. Steffen de Sombre vom Institut für Demoskopie

Allensbach, der die Studie verantwortet hat.

•

Investitionsbereitschaft löst sich von der Höhe des

Haushaltseinkommens

Bisher war die Frage, ob Eigenheimbesitzer in

Solaranlagen, Wärmepumpen oder Elektroautos investieren, stark vom

Einkommen abhängig. So finden sich in rund der Hälfte der Haushalte

mit einem monatlichen Nettoeinkommen von 5.000 Euro und mehr schon

heute eine Solarstromanlage auf dem Dach. Bei Haushaltseinkommen von

bis zu 2.500 Euro ist das nur bei 24 Prozent der Eigenheimbesitzer

der Fall, bei Einkommen von 2.500 Euro bis unter 5.000 Euro hingegen

bei 35 Prozent der Hauseigentümer.

Die Umfrage zeigt nun,

dass das Haushaltseinkommen für die Investitionsbereitschaft in

Solaranlagen keine dominierende Rolle spielt: Bei Haushaltseinkommen

von mehr als 2.500 Euro im Monat streben über alle Einkommensklassen

hinweg rund 30 Prozent der Hauseigentümer den Bau einer

Solarstromanlage an. Ähnlich hoch ist der Anteil der Haushalte mit

einem Einkommen von 2.500 Euro bis 5.000 Euro, die ein Elektroauto

anschaffen wollen (30 Prozent).

Bei der Wärmepumpe fällt die

Anschaffungsbereitschaft hingegen etwas kleiner aus. Sie liegt bei

Werten von 23 Prozent in der Einkommensklasse von 2.500 bis 5.000

Euro und 31 Prozent bei den Haushalten mit einem Einkommen von mehr

als 7.500 Euro.

Hauseigentümer, die bisher keine Investition

in Erwägung ziehen, nennen hierfür über alle drei Technologien

hinweg die Anschaffungskosten als Hauptgrund. Das betrifft vor allem

die Befragten mit einem Haushaltseinkommen von weniger als 2.500

Euro. Hier ist die Anschaffungsbereitschaft auch am geringsten.

Umgekehrt nennt allerdings die Mehrheit der Eigenheimbesitzer,

die moderne Energietechnologien bereits nutzen oder deren

Anschaffung planen, die Ersparnis bei den Energiekosten als

Motivation: Bei den Betreibern von Photovoltaikanlagen sind es 81

Prozent, bei jenen von Wärmepumpen 58 Prozent. Bei denjenigen, die

ein Elektroauto fahren oder anschaffen wollen, geben 43 Prozent als

Grund an, dass sie zuhause laden können.

„Diese Zahlen

zeigen, dass Technologien wie Wärmepumpen und Elektroautos längst

vor allem im ländlichen Raum angekommen sind. Hier gehen

Pragmatismus und technologische Aufgeschlossenheit vor Ideologie.

Mit den richtigen Rahmenbedingungen kann die nächste Bundesregierung

diesen Technologieboom verstetigen. Davon würde neben den

Hausbesitzern auch der deutsche Mittelstand profitieren, also

Hersteller und Installateure.", sagt Carolin Friedemann, Gründerin

und Geschäftsführerin der Initiative Klimaneutrales Deutschland

(IKND). Die Initiative hatte die Umfrage in Auftrag gegeben.

Peter Wegner, Präsident des Verbands Wohneigentum, ergänzt: „Nach

den harten Debatten scheint das Gebäudeenergiegesetz allmählich auf

der Sachebene anzukommen. Hauseigentümerinnen und -eigentümer

erwarten schlicht, dass die kommende Bundesregierung vernünftige und

– ganz wichtig – verlässliche Investitionsbedingungen schafft.

Flankiert werden müssen diese durch niedrigschwellige Beratungs- und

Informationsangebote.“

Die Umfrage ist vor dem Hintergrund

entstanden, dass rund 80 Prozent der Wohngebäude in Deutschland Ein-

oder Zweifamilienhäuser sind und darin 41,5 Millionen Menschen leben

– vielfach in kleinen Städten und auf dem Land. Diese Menschen sind

von den Transformationsthemen Energieerzeugung, zukunftsfähiges

Heizen und Autofahren besonders betroffen.

Duisburger Architektur des Jugendstils und Art Déco

Das Stadtarchiv Duisburg, Karmelplatz 5 am Innenhafen,

lädt am Donnerstag, 6. Februar, um 18.15 Uhr in Kooperation mit der

MercatorGesellschaft zu einem Vortrag von Karina Sosnowski ein.

Thema des Abends in der Reihe „Stadtgeschichte donnerstags“ ist die

„Duisburger Architektur des Jugendstils und Art Déco von Hanns

Wissmann, Wilhelm Brenschede u. a.“

Um 1900 befindet

sich das Gebiet der Kunstproduktion und Architektur in einer

hochspannenden Phase. Der akademischen, traditionellen und

konservativen Formensprache stellen sich immer mehr progressive

Kräfte entgegen, die — vom Geist der Moderne getrieben — eine

erneuerte, reformierte Kunstproduktion fordern. Das Fundament für

den Jugendstil und das Art Déco bildet die englische „Arts &

Crafts-Bewegung“, die die moderne Kunstproduktion auf dem

europäischen Kontinent stark beeinflusst.

Form, Funktion

und dekorative Wirkung bilden das Primat in der Kunstvorstellung

bedeutender Kunsttheoretiker der Zeit, die selbst als Künstler tätig

waren. In dieser Zeit wird die Vorstellung von der Einheit der

Künste und damit des „Gesamtkunstwerkes“ geboren. Hermann Muthesius

ist einer der wichtigsten Botschafter der „Arts & Crafts Bewegung“

im wilhelminischen Kaiserreich und wird um 1910 in Duisburg-Duissern

stadtplanerisch tätig.

Auf der Keetmanstraße, die in das

stadtplanerische Gebiet Muthesius‘ fällt, befinden sich besonders

schöne Beispiele der Art Déco-Architektur von Wissmann und

Brenschede, die zu dieser Zeit ein gemeinsames Duisburger

Architekturbüro betreiben. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine

Anmeldung ist nicht erforderlich.

Gebäude in Duissern im Stile des Art Déco (2024) - Foto Karina

Sosnowski

Duisburger Akzente 2025 mit

hochkarätigem Literaturprogramm

Ein breitgefächertes

Literaturprogramm greift das diesjährige Thema der 46. Duisburger

Akzente „SEIN und SCHEIN“ auf. Die Stadtbibliothek und der „Verein

für Literatur Duisburg“ haben ein vielfältiges Angebot

zusammengestellt. Alle Veranstaltungen finden in der

Zentralbibliothek, Steinsche Gasse 26, statt.

Die

Lesungen sind jeweils von 20 bis 22 Uhr. Zum Auftakt am Dienstag,

18. März, ist der Bochumer Revier-Autor Frank Goosen

mit einem eigens für den Abend zusammengestellten Programm

zu Gast. In „Mein Ich und seine Bücher“ liefert er einen Überblick

über sein literarisches Schaffen.

Am Freitag, 21. März,

stellt Autorin Olga Grjasnowa im Gespräch mit

Wolfgang Schwarzer ihren Roman „Juli August September“ vor.

In

diesem schildert sie die Geschichte „einer ganz normalen jüdischen

Familie in Berlin“, die weniger normal ist, als sie auf den ersten

Blick scheint. Es ist ein Roman über eine Frau, deren Identität sich

aus lauter Splittern zusammensetzt, die scheinbar alle nicht

zusammenpassen – bis sie es auf unerwartete Weise doch tun.

Ein weiteres Highlight: Schauspieler und Synchronsprecher

Christian Brückner liest am Dienstag, 25. März, aus „Die

vertauschten Köpfe“. Die Erzählung ist Thomas Manns

satirisch-poetische Antwort auf den Rassenwahn der NS-Diktatur, die

den Literaturnobelpreisträger wie zahlreiche andere Schriftsteller

1933 ins Exil gezwungen hat.

Am Freitag, 28. März,

präsentiert Michael Kumpfmüller seinen Roman „Wir

Gespenster“, in dem die ermordete Lilli versucht, ihren eigenen Tod

aufzuklären. In Kooperation mit der Gesellschaft für

Christlich-Jüdische Zusammenarbeit wurde Shelly Kupferberg

eingeladen. Die Autorin liest am Montag, 31. März, aus

„Isidor“. In dem Werk begibt sie sich auf die Spuren ihres

Großonkels Isidor Geller – einer schillernden Persönlichkeit, die

ihren Weg aus dem ärmlichen ostgalizischen, jüdisch-orthodoxen

Milieu nach Wien machte, und dort erfolgreicher Jurist,

Kommerzialrat und Berater des österreichischen Staates wurde.

Abgerundet wird das Programm der Bibliothek in diesem Jahr

durch zwei Veranstaltungen zur Nacht der Bibliotheken am

Freitag, 4. April. Ab 19 Uhr präsentieren Lale

Öztürk, Morea Remy und Jay Nightwind auf der Bühne im

Stadtfenster ein Feuerwerk der Comedy-Kunst. Um 19 Uhr und um 20.30

Uhr bietet Manfred Bellingrodt einen Fotoworkshop an.

Bei

einer Foto-Tour durch die Bibliothek lernen die Teilnehmenden, wie

man mit einfachen Techniken mit Kamera oder Smartphone besondere

Aufnahmen erschaffen und Geschichten erzählen kann. Weitere

Informationen, der Online-Ticketshop und die Anmeldung zu den

Workshops finden sich auf www.stadtbibliothek-duisburg.de. Karten

für die Lesungen (ab 6 Euro im Vorverkauf) sind auch bei den

bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Vorlesespaß in Ruhrort

Die Stadtteilbibliothek Ruhrort,

Amtsgerichtsstraße 5, lädt am Freitag, 7. Februar, ab 16 Uhr kleine

Leute ab vier Jahren zu einer Vorleseveranstaltung ein. Es werden

spannende und lustige Geschichten erzählt, die die Fantasie anregen

und zum Mitmachen einladen. Ob Abenteuergeschichten, Märchen oder

lustige Erzählungen – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Nach dem Vorlesen können die Kinder ihrer Kreativität freien

Lauf zu lassen und gemeinsam basteln. Anmeldungen sind online auf

der Seite www.stadtbibliothek-duisburg.de (unter „Veranstaltungen“)

möglich. Fragen beantwortet das Team gerne persönlich oder

telefonisch unter 0203 89729. Geöffnet hat die Stadtteilbibliothek

Ruhrort mittwochs und donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von

10.30 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr.

SchoKi-Programm in der Stadtteilbibliothek Ruhrort

Die Stadtteilbibliothek Ruhrort, Amtsgerichtsstraße 5 lädt am

Freitag, 14. Februar, um 16 Uhr alle kleinen Geschichtenfans von

zwei bis drei Jahren und ihre Eltern zu einer besonderen

Veranstaltung ein. Unter dem Motto „Mit Büchern wachsen“ wird ein

Bilderbuch vorgestellt – begleitet von Spielen, Liedern und jeder

Menge Spaß. Dabei steht nicht das Lesenlernen im Vordergrund,

sondern das gemeinsame Erleben von Geschichten.

Beim

SchoKi-Programm dreht sich alles um die spielerische Sprachförderung

und die Freude an Büchern. Natürlich dürfen die Kinder auch gerne

von einem Großelternteil oder einer anderen erwachsenen Person

begleitet werden. Die Teilnahme ist kostenfrei.

SchoKi-Veranstaltungen finden in allen Duisburger Bibliotheken

regelmäßig statt. Anmeldungen sind bequem online auf

www.stadtbibliothek-duisburg.de möglich. Geöffnet hat die

Stadtteilbibliothek Ruhrort mittwochs und donnerstags von 14 bis 18

Uhr, freitags von 10.30 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, samstags von 10

bis 13 Uhr.

Highspeed-Internet für Huckingen:

Infoveranstaltung der DCC am 12. Februar

Die Duisburg

CityCom (DCC) veranstaltet für alle Anwohnerinnen und Anwohner in

Huckingen am Mittwoch, 12. Februar, einen Infoabend. Ab 18.30 Uhr

werden in der Festhalle des Steinhofs, Düsseldorfer Landstr. 347,

alle individuellen Fragen rund um das Thema Glasfaseranschluss

beantwortet. Zur besseren Planung wird um eine Voranmeldung auf

glasfaserduisburg.de/info-huckingen gebeten. Auf dieser

Internetseite gibt es außerdem alle Infos rund um die erreichte

Quote, den geplanten Ausbau sowie den aktuellen Stand des Projektes.

Zuvor hatte die DCC für die Planung des flächendeckenden

Ausbaus des Glasfasernetzes im Stadtteil Huckingen im Jahr 2025 um

die Unterstützung der Anwohnerinnen und Anwohner gebeten.

Interessentinnen und Interessenten können sich bis Ende April

registrieren, um die erforderliche Quote von 30 Prozent zu

erreichen. Sobald diese Anzahl der Haushalte in Huckingen ihr

Interesse an einem Anschluss bekunden, beginnt der Ausbau.

Im Rahmen dieser Nachfragebündelung entfallen für alle

Interessentinnen und Interessenten die Ausbau- und Anschlusskosten

in Höhe von 850 Euro. Außerdem gibt es das schnellste Internet schon

ab 19,99 Euro pro Monat. Weil die DCC den Anschluss bis in die

Wohnung verlegt (Fiber To The Home), sind allerschnellste

Datenübertragungsraten möglich. So sind beim Produkt „Glasfaser Home

1000“ beispielsweise 1000 Mbit/s Download und 500 Mbit/s Upload

gleichzeitig möglich. Der Hausanschluss ans Glasfasernetz ist im

Rahmen dieses Trassenausbaus kostenlos.

Weitere

Informationen zu Angeboten und Tarifen der DCC – auch außerhalb von

Huckingen – gibt es im Internet auf der Seite glasfaserduisburg.de.

Dort finden Interessierte auch Ansprechpartner, die von Montag bis

Freitag erreichbar sind: Für Privathaushalte unter 0203/604-2001 (8

bis 20 Uhr) oder per Mail unter service@duisburgcity.com sowie für

Geschäftsleute unter 0203/604-3222 (8 bis 16 Uhr) oder per Mail

unter kundenservice@duisburgcity.com. Darüber hinaus ist der

Kundenservice für alle Fragen rund um die Angebote für

Privathaushalte auch samstags von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Workshop: 3D-Druck-Führerschein in

der Zentralbibliothek

Die Zentralbibliothek, Steinsche

Gasse 26 in der Duisburger Innenstadt, bietet in den kommenden

Wochen mehrere Einführungs-Workshops zum 3DDruck in ihrer MachBar

an. Interessierte ab 14 Jahren erhalten in kleinen Gruppen von

maximal vier Personen einen Einblick in die Möglichkeiten dieser

Technik, mit der von der Herstellung eines lustigen Gadgets bis zu

einem nützlichen Tool vieles möglich ist. Der erste Termin ist am

Dienstag, 18. Februar, um 16 Uhr.

Bis Mitte Juli wird

der Workshop jeweils zweimal monatlich an unterschiedlichen

Wochentagen und zu verschiedenen Zeiten angeboten. Am Ende des

90-minütigen Workshops erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

einen 3D-Druck-Führerschein, mit dem sie zukünftig den Rechner und

Drucker in der MachBar eigenständig für ihre Projekte nutzen können.

Das Angebot ist kostenlos, Voraussetzungen ist ein gültiger

Bibliotheksausweis und ein Mindestalter von 14 Jahren. Alle Termine

und die Möglichkeit zur Anmeldung sind online auf

www.stadtbibliothek-duisburg.de (unter „Veranstaltungen“) zu finden.

Ökumenisches Friedensgebet in Salvator vor

Menschenkette und Lichtermeer am Innenhafen

Evangelische und katholische Kirche sind zusammen mit Caritas und

Diakonie Teil des Bündnisses für Toleranz und Zivilcourage Duisburg

und rufen deshalb mit zur Menschenkette am 14. Februar am Innenhafen

auf, die dort ein Lichtermeer bilden wird. „Wir setzen damit

gemeinsam ein Zeichen gegen Ausgrenzung, Antisemitismus und

Rassismus, ein Zeichen für ein respektvolles Miteinander in

Vielfalt“ sagen Superintendent Dr. Christoph Urban und Stadtdechant

Andreas Brocke.

Sie laden die Gläubigen im Namen der

beiden Kirchen und Wohlfahrtsverbände auch vorab zu einem

„Ökumenischen Friedensgebet für Demokratie und Vielfalt“ um 17.30

Uhr in die benachbarte Salvatorkirche. Von dort aus gehen

anschließend alle gemeinsam zum nahen Innenhafen, der von 18 bis

18.30 Uhr zum Lichtermeer werden soll. Neben den Kerzen sollen keine

weiteren Symbole oder Fahnen mitgebracht werden – „getrennt in den

Farben, vereint in der Hoffnung“ heißt dazu auch im Aufruf des

Bündnisses.

Das Bündnis für Toleranz und Zivilcourage ist ein Zusammenschluss

zivilgesellschaftlicher Organisationen und Einrichtungen aus

Duisburg. Mitglieder sind u. a. der DGB, die katholische und

evangelische Kirche, jüdische Gemeinde, der AWO, Caritas, Diakonie,

Paritätische Duisburg, der Jugendring mit den Duisburger

Jugendverbänden, der Stadtsportbund und viele mehr.

Land NRW unterstützt Schlaraffenband Ruhr

Das

Schlaraffenband Ruhr gehört zu den elf Projekten, die durch das

NRW-Umweltministerium im Programm "Qualifizierung des

bürgerschaftlichen Engagements" unterstützt werden. Ein

Beratungsbüro wird sie über einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten

bei der Umsetzung der konkreten Maßnahmen beraten.

Mit

dem Schlaraffenband Ruhr wollen die Ernährungsräte Essen, Bochum und

Dortmund sogenannte Naschorte entlang von Radwegen im Ruhrgebiet

schaffen, z. B. am RuhrtalRadweg und dem künftigen Radschnellweg

RS1. Alle fünf Kilometer sollen Rastmöglichkeiten entstehen, wo

Obstbäume, Beerensträucher und Kräuter wachsen. Radfahrer und

Spaziergänger können dort eine Pause einlegen und kostenlos naschen.

idr - Infos:

http://www.ptj.de/projektfoerderung/buergerschaftliches-engagement/qualifizierung

Petrus zwischen Jerusalem und Rom -

Süd-Gemeinde lädt zum Bibel-Abend-Essen

Auf die

Spuren von Petrus begeben sich am 14. Februar um 18 Uhr

Besucherinnen und Besucher des im Huckinger Gemeindehauses,

Angerhauser Straße 91. Leitfaden des Abends, zu dem die Evangelische

Versöhnungsgemeinde Duisburg-Süd herzlich einlädt, ist die Bibel,

doch die Reisen des Apostels zwischen Jerusalem und Rom sollen mit

allen Sinnen erfahrbar werden. Dazu gehört mediterranes Essen mit

Wein und anderen Getränken.

Der Abend soll auch

bewegend werden, denn im passend dekorierten Gemeindehaus werden die

biblischen Texte an verschiedenen Orten gelesen und die einzelnen

Gänge verspeist. Hinzukommen viele Hintergrundinformationen, die die

Bibeltexte in die damalige Welt einordnen helfen. Für Essen und

Getränke sollten Interessierte 10 Euro einplanen.

Anmeldungen sind bei Christine Ahrens (christine.ahrens@ekir.de),

Pfarrerin Ulrike Kobbe (0203 9331907), Pfarrer Bodo Kaiser (0203

60847747) oder Pfarrer Ernst Schmidt (0203 39203597) möglich. Infos

zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.evgds.de.

Abendessen nach dem

Gottesdienst - Durchblicke-Team lädt in die Obermeidericher Kirche

ein

Das Team um Hans-Bernd Preuß hat ein neues Thema

für den nächsten „Durchblicke-Gottesdienst“ vorbereitet und lädt zur

Feier herzlich in die evangelische Kirche Duisburg Obermeiderich,

Emilstraße 27, ein. Dort geht es am Sonntag, 9. Februar 2025 um 18

Uhr mit viel Musik, Texten, Liedern, Gebeten und Impulsen um die

Aufforderung der Jahreslosung: Prüfet alles und behaltet das Gute!

Übrigens: Nach dem Gottesdienst ist wie immer die

Gelegenheit, bei Abendessen und Getränken gute Begegnungen

miteinander zu erleben. Auch dazu lädt das Durchblicke-Team herzlich

ein. Weitere Infos zum Gottesdienstformat gibt es im Netz unter

www.obermeiderich.de/durchblicke. Im Anhang senden wir Ihnen ein

Bild, das Musikerinnen und Musiker beim Gottesdienst September 2023

zeigt, zur honorarfreien Verwendung (Foto: Michael Rogalla,

www.obermeiderich.de).

Pfarrer

Blank am nächsten Freitag in der Duisburger Kircheneintrittsstelle

Immer freitags können Unsichere, Kirchennahe oder solche, die es

werden möchten, in der Eintrittsstelle in der Salvatorkirche mit

Pfarrerinnen, Pfarrern und Prädikanten ins Gespräch kommen und über

die Kirchenaufnahme reden. Motive für den Kircheneintritt gibt es

viele: Die Suche nach Gemeinschaft, Ordnung ins Leben bringen oder

der Wunsch, Taufen, Hochzeiten, Bestattungen kirchlich zu gestalten.

Aufnahmegespräche führt das Präsenzteam in der

Eintrittsstelle an der Salvatorkirche immer freitags von 14 bis 17

Uhr. Am Freitag, 7. Februar 2025 heißt Pfarrer Stephan Blank

Menschen in der Südkapelle des Gotteshauses neben dem Rathaus

herzlich willkommen. Infos zur Citykirche gibt es unter

www.salvatorkirche.de.

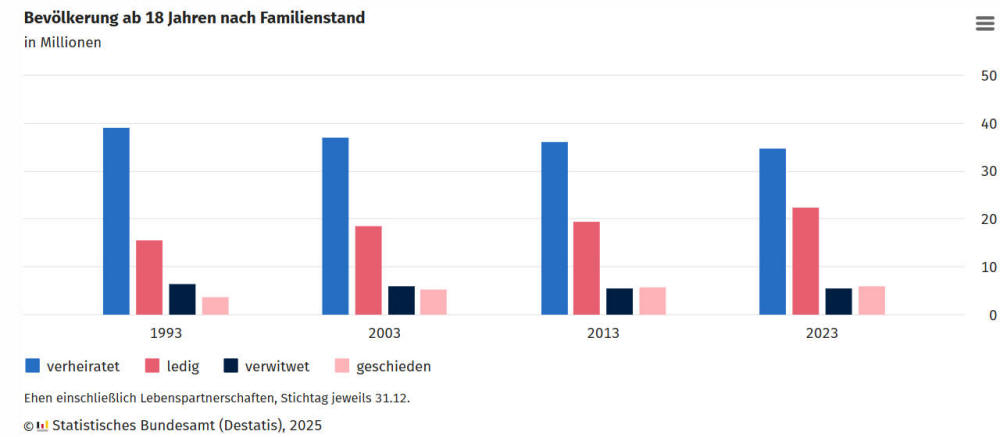

50 % der Erwachsenen in Deutschland sind verheiratet

Zahl und Anteil der Verheirateten binnen 30 Jahren

nahezu kontinuierlich gesunken: 1993 waren noch 60 % der Bevölkerung

ab 18 Jahren verheiratet

Jede zweite erwachsene Person in

Deutschland ist verheiratet. Das entsprach 35,0 Millionen Menschen,

die Ende 2023 in einer Ehe lebten. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) zum Welttag der Ehe am 9. Februar mitteilt, waren das gut

50 % der Bevölkerung ab 18 Jahren hierzulande. Zahl und Anteil der

Verheirateten sinken jedoch seit Jahren nahezu kontinuierlich: 30

Jahre zuvor hatten noch rund 39,3 Millionen volljährige Menschen in

einer Ehe gelebt, das waren 60 % aller Erwachsenen.

Jede

dritte erwachsene Person ist ledig – Anteil deutlich gestiegen Im

selben Zeitraum stieg die Zahl der volljährigen ledigen Personen und

ihr Anteil an der Bevölkerung ab 18 Jahren deutlich. Ende 2023 waren

22,6 Millionen Menschen ab 18 Jahren ledig, also nicht verheiratet,

verwitwet oder geschieden. 1993 waren gut 15,8 Millionen Erwachsene

ledig. Der Anteil der Ledigen an der Bevölkerung ab 18 Jahren ist

binnen 30 Jahren von 24 % auf rund 33 % gestiegen.

Durchschnittsalter bei der ersten Heirat auf neuem Höchststand

Dass der Anteil der Verheirateten seit Jahren schrumpft, geht auch

damit einher, dass die Menschen bei ihrer ersten Heirat immer älter

sind – sofern sie überhaupt heiraten.

Das Durchschnittsalter

bei der ersten Eheschließung ist binnen 30 Jahren um rund sechs

Altersjahre gestiegen und hat einen neuen Höchststand erreicht: Im

Jahr 2023 waren Frauen bei ihrer ersten Heirat im Schnitt 32,8 Jahre

alt, Männer 35,3 Jahre.

1993 hatte das Durchschnittsalter bei

der ersten Eheschließung für Frauen bei 26,8 Jahren und für Männer

bei 29,2 Jahren gelegen.

Zahl der Eheschließungen auf

zweitniedrigstem Stand seit 1950

Die Zahl der Eheschließungen

insgesamt ist langfristig rückläufig. 2023 wurden insgesamt

361 000 Ehen geschlossen, das war der zweitniedrigste Stand seit

1950. Mehr als drei Viertel (78 %) der 722 000 Eheschließenden

heirateten zum ersten Mal, waren zuvor also weder geschieden noch

verwitwet.

Gut 97 % der Ehen schlossen Paare

unterschiedlichen Geschlechts und knapp 3 % Paare gleichen

Geschlechts. Nach der Einführung der Ehe für alle im Oktober 2017

gehen seit dem Berichtsjahr 2018 auch gleichgeschlechtliche

Eheschließungen in die Statistik ein.

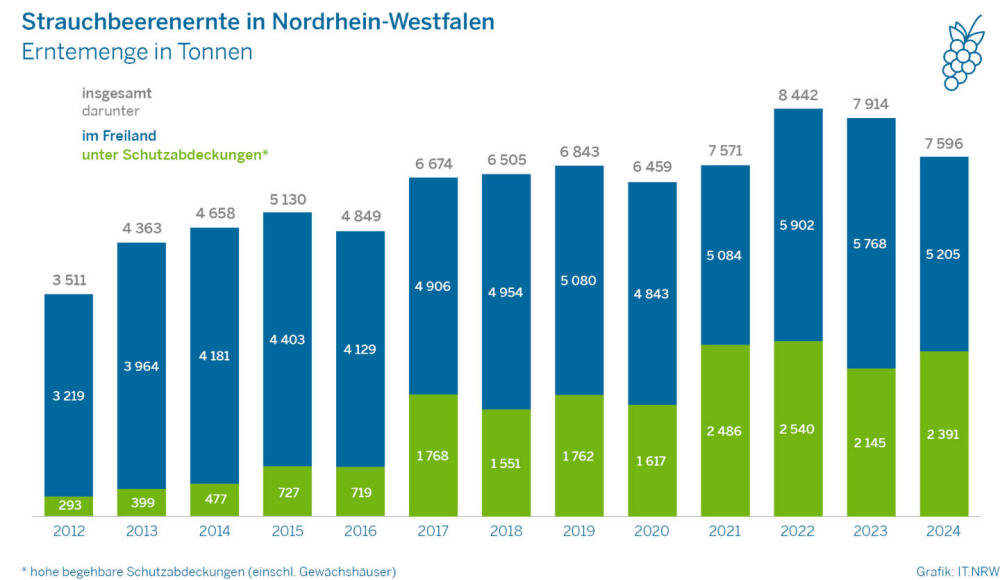

NRW: 2024

wurden vier Prozent weniger Strauchbeeren geerntet

Im

Jahr 2024 haben 149 nordrhein-westfälische Betriebe auf 1 076 Hektar

Anbaufläche 7 596 Tonnen Strauchbeeren produziert. Wie das

Statistische Landesamt anhand endgültiger Ergebnisse der

Strauchbeerenerhebung mitteilt, war die Erntemenge damit um vier

Prozent geringer als im Vorjahr (2023: 7 914 Tonnen).

Damit sank die Erntemenge das zweite Jahr in Folge und liegt auf dem

Niveau von 2021. Im Vergleich zum Jahr 2012 (damals: 3 511 Tonnen)

hat sich die Erntemenge mehr als verdoppelt. Die Landwirte im

Regierungsbezirk Köln verzeichneten gut die Hälfte der landesweiten

Erntemenge (55,7 Prozent).

Auf rund 40 Prozent der

Freilandfläche wurden Heidelbeeren angebaut

Mit einer

Anbaufläche von 904 Hektar wurden Strauchbeeren in NRW im

vergangenen Jahr überwiegend im Freiland kultiviert. Die

anbaustärkste Strauchbeerenart ist nach wie vor die

Kulturheidelbeere, deren Anbaufläche mit 355 Hektar mehr als ein

Drittel (39,3 Prozent) der gesamten Freilandfläche für Strauchbeeren

beansprucht. Es folgten rote und weiße Johannisbeeren (243 Hektar)

und schwarze Johannisbeeren (95 Hektar).

Von den 5 205 Tonnen im Freiland geernteten Strauchbeeren

entfielen 2 103 Tonnen auf die Kulturheidelbeeren (40,4 Prozent) und

1 663 Tonnen (31,9 Prozent) auf die roten und weißen Johannisbeeren.

Unter Schutzabdeckungen wurden 1 717 Tonnen Himbeeren angebaut Auf

172 Hektar wurden Strauchbeeren unter hohen begehbaren

Schutzabdeckungen bzw. in Gewächshäusern angebaut; hier wurden

überwiegend Himbeeren (130 Hektar) produziert. Insgesamt wurden auf

dieser Fläche 2 391 Tonnen Strauchbeeren erzeugt, darunter

1 717 Tonnen Himbeeren.