|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 9. Kalenderwoche:

26. Februar

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Donnerstag, 27. Februar 2025

Land bringt Altschuldenentlastungsgesetz für Kommunen auf

den Weg

Das Landeskabinett hat den Entwurf eines

Gesetzes zur anteiligen Entschuldung der Kommunen in

Nordrhein-Westfalen beschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 soll eine

viertel Milliarde Euro zur Verfügung stehen, um die Städte anteilig

von übermäßigen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zu

entlasten. Als nächster Schritt wird der Gesetzentwurf in die

Verbändeanhörung gegeben.

Die NRW-Städte konnten in den

vergangenen Jahren bereits einen erheblichen Teil ihrer

Liquiditätskredite tilgen, so das Land. Sie haben von Ende 2016 bis

Ende 2023 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung um rund 25

Prozent oder sieben Milliarden auf 20,9 Milliarden Euro reduziert.

Zugleich haben die Kommunen Finanzmittelüberschüsse aus den

vergangenen Jahren dafür eingesetzt, um in ihre jeweilige

Infrastruktur zu investieren oder Schulden zu tilgen: 2023 überstieg

der Wert der kommunalen Investitionen erstmals zehn Milliarden Euro.

Mit dem Altschuldenentlastungsgesetz wird eine wesentliche

Forderung aus dem Kommunalfinanzbericht Ruhr erfüllt, den der

Regionalverband Ruhr (RVR) jährlich vorlegt. Auch das Aktionsbündnis

"Für die Würde unserer Städte" besteht seit langem auf Entlastung.

Die Übernahme kommunaler Kredite in die Landesschuld werde

den Städten und Gemeinden Luft zum Atmen verschaffen, aber ohne

Beteiligung des Bundes sei die Unterstützung nicht ausreichend, so

das Bündnis. Der RVR und die Initiative erwarten, dass der Bund

seine Zusage zur Beteiligung an einer Kommunalentschuldung einhält.

Hier richtet sich der Appell an die neu zu formierende

Bundesregierung. idr

Ärztlicher Notdienst an Karneval einsatzbereit –

Videosprechstunde auch für Erwachsene möglich

Wer an den bevorstehenden

Straßenkarnevalstagen im Rheinland akute gesundheitliche Beschwerden

hat, kann den Notdienst der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte

kontaktieren. Erste Anlaufstellen hierfür sind die ambulanten

allgemeinen und fachärztlichen Notdienstpraxen im Landesteil.

Informationen zu Adressen und Öffnungszeiten der insg. gut 90

Notdienstpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO)

gibt es unter www.kvno.de/notdienst oder über die kostenlose

Servicenummer 116 117. Die Nummer ist rund um die Uhr erreichbar.

Die Telefon-Kapazitäten werden zu Karneval noch einmal verstärkt.

Hausbesuche für nicht mobile Patientinnen und Patienten

Erkrankte, die den Weg in eine örtliche Notdienstpraxis nicht auf

sich nehmen können, haben die Möglichkeit, über die 116 117 einen

ärztlichen Hausbesuch zu erfragen. Die Rufnummer gibt zudem Auskunft

über die Erreichbarkeiten der regionalen Augen-, HNO-,

kinderärztlichen Notdienste im Rheinland.

• Neu:

Videosprechstunde künftig auch für Erwachsene

Analog zur bereits

für erkrankte Kinder und Jugendliche etablierten kinderärztlichen

Videosprechstunde startet die KVNO ab Samstag, den 1. März, ein

digitales Pendant für Erwachsene. Im Rahmen der

allgemeinmedizinischen Videosprechstunde haben dann auch „große“

Erkrankte die Möglichkeit, online eine ärztliche Erstmeinung zu

erhalten. Oftmals lässt sich schon durch diese digitale

Arztkonsultation das Aufsuchen einer ambulanten Notdienstpraxis

inklusive Anfahrt vermeiden.

Sollte die Gabe von

verschreibungspflichtigen Medikamenten notwendig sein, ist - wie

beim pädiatrischen Angebot - das Ausstellen eines E-Rezeptes

möglich. Angefragt werden können beide Videosprechstunden-Formate

entweder telefonisch über die Servicenummer 116 117 oder online über

www.kvno.de/kinder bzw. www.kvno.de/erwachsene

Nach

Erfassung des jeweiligen gesundheitlichen Beschwerdebildes erhalten

Anrufende per E-Mail einen Termin-Link. Wichtig: Patientinnen und

Patienten sollten unbedingt ihre Versichertendaten bzw. die des

erkrankten Kindes zur Hand haben. Um die Videosprechstunde zu

nutzen, wird neben einer stabilen Internetverbindung ein Smartphone,

Tablet, Notebook oder einen Computer mit Kamera und Mikrofon

benötigt. Während des digitalen Arzt-Patienten-Gesprächs sollte eine

möglichst ruhige Umgebung ohne weitere anwesende Personen aufgesucht

werden.

• Die kinderärztliche Videosprechstunde ist

samstags, sonntags und feiertags (auch Rosenmontag) von 10 bis 22

Uhr verfügbar. Das Online-Angebot für Erwachsene ab 1. März in der

Zeit von 9-21 Uhr an Samstagen, Sonntagen sowie an Feiertagen,

ebenfalls an Rosenmontag.

• Praxis-Vertretungen zwischen

Altweiber und Aschermittwoch

Zwischen dem 27. Februar (Altweiber)

und 5. März (Aschermittwoch) werden einige Arztpraxen im Rheinland

urlaubsbedingt geschlossen bleiben. Während der Sprechstundenzeiten

übernehmen dann andere Praxen vor Ort vertretungsweise die ambulante

Versorgung. Patientinnen und Patienten sollten rechtzeitig auf

entsprechende Praxis-Aushänge und Angaben auf den

Praxis-Anrufbeantwortern oder Homepages achten.

Studie: Besser Lernen mit Schilddrüsenhormonen

Schilddrüsenhormone sorgen u. a. für bessere Konzentration und

leichteres Lernen. Mediziner der Universität Duisburg-Essen

untersuchen jetzt, wie sich mit diesen Hormonen der Arbeitsspeicher

des Gehirns beeinflussen lässt. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft

fördert das Vorhaben mit 246.300 Euro.

Der Fokus ist auf

Schilddrüsenhormone im Hippocampus gerichtet, dem lernenden Gehirn,

in dem lebenslang neue Nervenzellen gebildet werden können. Fehlen

die Hormone, funktioniert das Gedächtnis nicht mehr so gut. Die

Wissenschaftler wollen die Prozesse verstehen, um Substanzen zu

entwickeln, die die Neuroplastizität des Gehirns fördern. idr

Klimafreundliche Mobilität: DVG startet Linienbetrieb

von elf Wasserstoffbussen

Die Duisburger

Verkehrsgesellschaft AG (DVG) arbeitet gemeinsam mit der Stadt

Duisburg an der Modernisierung der Infrastruktur für einen

zukunftsfähigen und nachhaltigen ÖPNV. In den vergangenen Jahren

haben DVG und Stadt bereits viel erreicht.

Ab dem 1. März

2025 erfolgt ein weiterer Schritt hin zu einem emissionsarmen

öffentlichen Nahverkehr. Elf wasserstoffbetriebene

Brennstoffzellenbusse werden dann im Linienbetrieb durch Duisburg

fahren. Sie sorgen emissionsfrei und leise für bessere Luft und

weniger Lärm. Fahrgäste und Fahrpersonal profitieren von einer

komfortablen und multifunktionalen Innenausstattung der 12 Meter

langen Busse mit Klimatisierung, großzügigen Sondernutzungsflächen

sowie Assistenzsystemen.

Stellen gemeinsam die neuen Wasserstoffbusse der DVG vor (v. l.):

DVG-Technikvorstand Andreas Gutschek, Oliver Krischer, Minister für

Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Sören Link,

Oberbürgermeister der Stadt Duisburg und Oliver Wittke,

Vorstandssprecher des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR). Duisburger

Verkehrsgesellschaft AG (DVG)

Kurz vor dem Start des

Linienbetriebs haben die DVG-Vorstände Marcus Wittig (Vorsitz) und

Andreas Gutschek (Technik) heute im Beisein von Oliver Krischer,

Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes

Nordrhein-Westfalen, Oberbürgermeister Sören Link, und Oliver

Wittke, Vorstandssprecher des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) die

neuen wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenbusse der

Öffentlichkeit vorgestellt.

Minister Oliver Krischer:

„Wir wollen mehr Menschen zum Umstieg auf Bus und Bahn bewegen. Das

gelingt mit attraktiven Angeboten im Nahverkehr und wie hier mit

modernen Wasserstoffbussen. Das Land fördert die Umstellung auf

klimafreundliche Antriebe. Ich freue mich, dass die neuen

Wasserstoffbusse den Duisburger Stadtverkehr künftig

klimafreundlicher machen.“

„Die neuen Wasserstoffbusse

verbessern den Nahverkehr in unserer Stadt und sorgen für deutlich

weniger Abgase. Dank der Unterstützung des Landes

Nordrhein-Westfalen kommen wir so in Duisburg der Verkehrswende mit

smarten Lösungen ein großes Stück näher“, betont Oberbürgermeister

Sören Link.

„Mein besonderer Dank gilt den Fördergebern,

die diesen wichtigen Transformationsprozess mit erheblichen Mitteln

unterstützt haben. Die Inbetriebnahme der ersten elf

Wasserstoffbusse samt Wasserstoff-Tankanlage ist ein weiterer

wichtiger Schritt hin zu einem komplett emissionsfreien Nahverkehr

in Duisburg. Wir wollen als Verkehrsunternehmen diesen Weg weiter

gehen.

Dabei sind wir auch in Zukunft auf Fördergelder

angewiesen. Denn ohne effektive Unterstützung von Bund und Land

werden wir nicht in der Lage sein, diesen entscheidenden Beitrag zum

Klimaschutz und zur Steigerung der Lebensqualität in Duisburg zu

leisten“, sagt Marcus Wittig, Vorstandsvorsitzender der DVG.

„Die umweltfreundlichen Wasserstoffbusse bieten für den Einsatz im

ÖPNV gleich mehrere Vorteile. Mit Reichweiten von bis zu 400

Kilometern und kurzen Betankungszeiten sind sie so flexibel

einsetzbar wie herkömmliche Busse. Geräuscharm und nahezu

emissionsfrei leisten sie einen wichtigen Beitrag zur

Luftreinhaltung“, erläutert DVG-Technikvorstand Andreas Gutschek.

„Mit der Förderung von 25 wasserstoffbetriebenen Bussen samt

Tankinfrastruktur für die Duisburger Verkehrsgesellschaft leisten

das Land NRW und der VRR einmal mehr einen wichtigen Beitrag, um

energieeffiziente Antriebssysteme alltags- und linientauglich zu

machen.

Denn die Transformation des ÖPNV hin zum Elektro- und

Wasserstoffbetrieb ist ein nachhaltiger Beitrag zur Reduktion des

lokalen Abgasausstoßes und somit ein wesentlicher Punkt für bessere

Luft in den Städten. Darüber hinaus wird mit attraktiven und

modernen Fahrzeugen die Akzeptanz des ÖPNV gesteigert und der

Umweltverbund gestärkt“, erklärt Oliver Wittke, Vorstandssprecher

des VRR.

Gefördert mit Landesmitteln

Die DVG hat 25

Wasserstoffbusse im Juli 2023 bestellt. Der Bushersteller Solaris

hat bereits elf Solobusse vom Typ Solaris Urbino 12 hydrogen an die

DVG geliefert. Bis Ende 2025 werden vierzehn Gelenkbusse vom Typ

Solaris Urbino 18 hydrogen die Busflotte erweitern.

Die

Anschaffung dieser 25 Wasserstoffbusse und die für den Betrieb

erforderliche Wasserstoff-Tank- und Werkstattinfrastruktur ist für

die DVG mit erheblichen Investitionen verbunden. Insgesamt

investiert die DVG rund 20,5 Millionen Euro für die 25 Fahrzeuge und

erhält dafür über den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) Fördermittel

vom Land in Höhe von rund 7 Millionen Euro.

Für die

Tank- und Werkstattinfrastruktur sind rund 20 Millionen Euro

Investitionen erforderlich, von denen rund 18 Millionen Euro vom

Land gefördert werden. Die jetzt in Betrieb genommene mobile

Wasserstoff-Tankstelle von Air Liquide wurde ohne Fördermittel

angemietet. Sie überbrückt den Zeitraum, bis die geförderte fest

installierte Wasserstoff-Tankstelle errichtet und in Betrieb

genommen wird.

Wasserstoff-Busse mit neuester Technologie

Die Busse vom Typ Solaris Urbino hydrogen werden mit Wasserstoff

betrieben, der gasförmig in den auf dem Fahrzeugdach platzierten

Tanks gespeichert wird. Die elektrische Energie wird durch

umgekehrte Elektrolyse erzeugt, in einer Batterie

zwischengespeichert, und dann dem Elektro-Antrieb zugeführt. Die

einzigen Nebenprodukte dieses Prozesses sind Wärme und Wasserdampf.

In jedem Bus werden ultramoderne Brennstoffzellenmodule mit

einer Leistung von 70 Kilowatt und 100 Kilowatt verwendet. Der

Antrieb besteht aus Traktionsmotoren mit jeweils 160 Kilowatt

(Solowagen) und 240 Kilowatt (Gelenk) Leistung. Mit einer

Tankfüllung erzielen die Busse eine Reichweite von bis zu 400

Kilometern.

Komfortable und sichere Ausstattung,

mobilitätseingeschränkte Fahrgäste im Blick

In den

vollklimatisierten Bussen empfängt die Fahrgäste ein freundlicher

Innenraum. Die DVG hat mobilitätseingeschränkte Fahrgäste besonders

im Blick. Im Bereich der zweiten Tür verfügen die Busse über gleich

zwei Sondernutzungsflächen in Fahrtrichtung links und rechts für

Rollstühle und Kinderwagen. Für weitere Fahrgäste sind in diesen

Bereichen Klappsitze vorgesehen. TFT-Bildschirme informieren die

Passagiere.

Der Fahrpersonalarbeitsplatz ist ebenfalls

komfortabel ausgestattet, unter anderem durch eine Klimatisierung,

einen ebenfalls klimatisierten Sitz mit Lordoseunterstützung und

einen elektrisch verstellbaren Innenspiegel. Sicherheit vermittelt

eine Fahrpersonalkabinentür.

Fortschrittliche

Fahrerassistenzsysteme warnen das Fahrpersonal, wenn Fußgänger oder

Radfahrer in der Nähe des Fahrzeugs auftauchen. Eine

Videoüberwachungsanlage sorgt für zusätzliche Sicherheit.

H2-Tankstelle: DVG-Technikvorstand Andreas Gutschek, Oliver Wittke,

Vorstandssprecher des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und Oliver

Krischer, Minister für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen bei

der Betankung eines Wasserstoffbusses (v. l.).

EU-Kommission stellte Clean Industrial Deal vor

Zum

Clean Industrial Deal, den die EU-Kommission am 26. Februar

vorgestellt hat, übermittelt ein Sprechers des

Bundesbauministeriums: „Die sektorübergreifende Stärkung der

Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft ist ein Kernanliegen, das

wir jetzt in Europa gemeinsam, entschlossen und rasch angehen

müssen. Auch die Entwicklung der Baukosten muss bei der

industriepolitischen Neuausrichtung eine wichtige Rolle spielen.

Das betrifft z. B. die Förderung CO2-armer Baustoffe ebenso wie

den Ausbau von Technologien zur Abscheidung, Nutzung oder

Speicherung von CO2 in der Baustoffproduktion. Der geplante

Bürokratieabbau, insbesondere bei Berichts- und

Dokumentationspflichten für Unternehmen, kann die Bauwirtschaft

wirksam entlasten.

Und auch die nun vorgesehenen

vereinfachten EU-Beihilferegelungen können zu höheren Investitionen

in klimaneutrale Technologien beitragen, etwa bei der Schaffung

neuer Produktionskapazitäten für serielle und modulare Bauweisen.“

Weitere Information zum Clean Industrial Deal:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_550

Erfolgreiches Leseförderprojekt in der

Stadtbibliothek

Bereits zum dritten Mal führte die

Stadtbibliothek gemeinsam mit den Duisburger Lions-, Leo und

Rotarier-Clubs für Schulkinder in den dritten Klassen ein

Leseförderprojekt durch. An zwei Tagen hatten insgesamt 200 Kinder

die Gelegenheit, Rüdiger Bertram in der Zentralbibliothek live zu

erleben.

Der bekannte Autor hat inzwischen 80 Bücher

veröffentlicht, die unter anderem auch ins Türkische und Chinesische

übersetzt wurden und sich bei Kindern großer Beliebtheit erfreuen.

Leseförderprojekt der Stadtbibliothek, v. l. n. r. Michael Euteneuer

(Lions Club Rhenania), Rüdiger Bertram, Miriam Rakowski (Rotary Club

Alte Abtei), Jörg Mascherrek (Rotary Club Duisburg) und Kinder der

GGS Hans Christian Andersen - Foto Stadtbibliothek Duisburg

Nach der Lesung aus „Bookman“ durften die Kinder ihn ins

Kreuzverhör nehmen und haben dabei viel in Erfahrung gebracht –

unter anderem, dass Ideen für neue Geschichten manchmal auch kommen,

wenn man beim Bäcker ansteht und dass man Fantasie trainieren kann

wie einen Muskel. Nach der Lesung erhielten alle Kinder ein

signiertes Exemplar von Bookman mit einer Autogrammkarte geschenkt.

In den nächsten Wochen wird im Unterricht weiter mit den Büchern

gearbeitet. Die Ergebnisse werden nach den Osterferien in der

Zentralbibliothek präsentiert

IHK bildet

Fachexperten für Elektromobilität aus

Die CO2-Preise

steigen. Der Klimawandel macht die Elektromobilität

dringlicher. Unternehmen, die auf Elektroautos setzen und eigene

Ladesäulen betreiben, profitieren von den Kostenvorteilen. Für alle,

die im Unternehmen E-Mobilitäts-Projekte vorantreiben wollen, bietet

die Niederrheinische IHK einen Lehrgang an. Der Kurs richtet sich an

Fach- und Führungskräfte.

Ein technisches Verständnis

oder Berufserfahrung im Umfeld der Elektrotechnik sind von Vorteil.

Der Zertifikatslehrgang findet online statt. Er läuft vom 29. April

bis 16. Juli, dienstags und mittwochs, von 14 bis 17:30 Uhr.

IHK-Ansprechpartnerin ist Sabrina Giersemehl, 0203 2821-382,

giersemehl@niederrhein.ihk.de. Weitere Informationen und Anmeldung

unter

www.ihk.de/niederrhein/veranstaltungen.

Für gemeinnützige Projekte in Duisburg: Beim DU_kultu|en Award

winken Initiativen und Vereinen 3 x 10.000 Euro

Der

Preis richtet sich an gemeinnützig tätige Einrichtungen, Initiativen

und Vereine, die das Leben in Duisburg bereichern. Die Awards sollen

beim DU_kultur|en Festival Ende Mai verliehen werden.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ist Teil der Jury.

Am 23. und

24. Mai 2025 findet in der Duisburger Innenstadt das zweite

DU_Kultur|en_Festival, in diesem Jahr sogar über zwei Tage.

Das Festival soll Menschen zusammenbringen, Vorurteile abbauen

und mit Musik und Kunst zum Perspektivwechsel anregen, schreiben die

Veranstalter.

Neu in diesem Jahr: Die TARGOBANK vergibt den

DU_Kultur|en_Award 2025

Ziel ist es, Institutionen zu prämieren,

die sich in Duisburg mit kulturellen Angeboten dafür einsetzen,

Vielfalt als Stärke und Chance für die Gesellschaft zu etablieren.

„Mit dem neuen Award möchten wir über die

Veranstaltungstage des Festivals hinaus gemeinnützige Institutionen

unterstützen, die sich in Duisburg für kulturelle Vielfalt

einsetzen“, sagt Deborah Werheit CSR-Referentin der TARGOBANK.

Dabei gebe es bewusst nur wenige Vorgaben und einen einfachen

Bewerbungsprozess über die Event-Website. Unter www.du-kulturen.de

sind ab sofort Bewerbungen um den Preis möglich.

Denkbar sind

gemeinnützige Organisationen, die sich für Sprache, Kunst, Musik,

Tanz oder auch Sport einsetzen. Wichtig ist, dass dabei ein

weltoffenes Menschenbild gefördert wird. Vergeben wird ein Preisgeld

von 3 x 10.000 Euro. Bewerbungen sind ab sofort möglich. Die Frist

endet am 15. April 2025.

Die Einsendungen werden von

einer Jury bewertet, bestehend aus:

• Bärbel Bas –

Bundestagspräsidentin und Duisburgerin

• Aslı Sevindim –

Abteilungsleiterin der Abteilung „Integration“ im Ministerium für

Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes

Nordrhein-Westfalen

• Marijo Terzic – Leiter des Kommunalen

Integrationszentrum in Duisburg

• Sascha Devigne – Chefredakteur

STUDIO 47

• Tine Vogt – Geschäftsleitung TARGOBANK Kundencenter

Die Preisverleihung findet auf dem „DU_Kultur|en_Festival“

statt. Die Erstellung der Trophäen übernimmt die Duisburger

Werkstatt für Menschen mit Behinderung. „Wir freuen uns darüber,

dass wir mit dem Award einen weiteren Impuls für kulturelle Vielfalt

setzen können. Der Award wird derzeit von der Duisburger Werkstatt

für Menschen mit Behinderung erstellt und der Prototyp sah bereits

großartig aus.

Denn er verkörpert genau das, worum es uns

geht: Vielfalt und ein weltoffenes Menschenbild“, sagt Dirk Suceska,

Pressesprecher der TARGOBANK. Weitere Informationen zum Festival und

dem Programm wollen die Macher in den nächsten Wochen enthüllen.

Foto-Credit: Duisburg Kontor | Merle Eckardt

Zum 150. Geburtstag von Hans Böckler: DGB, Hans-Böckler-Stiftung und

Köln ehren ersten DGB-Vorsitzenden

26. Februar:

vor 150 Jahren wurde der erste Vorsitzende des Deutschen

Gewerkschaftsbundes (DGB), Hans Böckler, geboren. Mit einer

gemeinsamen Kranzniederlegung ehren die Stadt Köln, der DGB und die

Hans-Böckler-Stiftung ihn auf dem Melaten-Friedhof in Köln. Hans

Böckler gilt als Vater der Montanmitbestimmung und Begründer der

Einheitsgewerkschaft. Viele Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte

von Arbeitnehmer*innen gehen auf seinen Einsatz zurück.

„Er hat die

Mitbestimmung verankert“

Anja Weber,

Vorsitzende des DGB NRW, erklärt: „Es gibt kaum einen richtigeren

Zeitpunkt als diesen, um Hans Böckler zu gedenken. In Zeiten, in

denen die politischen Fliehkräfte zunehmen und die Spaltung der

Gesellschaft wächst, hat uns der erste DGB-Vorsitzende Wichtiges zu

sagen. Einheit und Solidarität waren die Werte, auf deren Fundament

er den DGB begründete.

Und noch ein weiteres wichtiges

Vermächtnis von Hans Böckler bleibt uns: Er machte deutlich, dass

die Vernachlässigung von sozialer Gerechtigkeit die Demokratie

gravierend schwächt. Politische und wirtschaftliche Demokratie waren

für ihn zwei Seiten einer Medaille. Das gilt bis heute:

Mitbestimmung und Tarifverträge müssen als wichtiger Pfeiler unserer

Demokratie dringend gestärkt werden.“

Claudia Bogedan,

Geschäftsführerin der Hans-Böckler-Stiftung, sagt: „`Mit allen

wird´s gut‘, Kooperation bringt uns weiter, Egoismus blockiert alle.

Das ist eine zentrale Botschaft von Hans Böckler für heute. Er hat

die Sozialpartnerschaft mitbegründet und die Mitbestimmung

verankert.

Nach den Gräueln der NS-Zeit bestand er darauf,

dass der parlamentarischen Demokratie eine Demokratie in der

Wirtschaft zur Seite gestellt werden muss, damit die Demokratie

stabil ist. Heute wissen wir, dass er recht hatte, wie Forschung

statistisch signifikant nachweist. Wertschätzung von Wissenschaft

und Bildung gehört ebenfalls zum Erbe von Hans Böckler. Mit unserem

Dreiklang aus Forschung, Beratung und Stipendien für begabte junge

Menschen führen wir als Hans-Böckler-Stiftung dieses Erbe fort.“

Witich Roßmann, Vorsitzender des DGB Köln: „Hans Böckler hat

unmittelbar nach der Befreiung Kölns alle Gewerkschaftsströmungen in

einer Einheitsgewerkschaft zusammengebracht und dieses Modell von

Köln für Deutschland durchgesetzt – noch heute ein Vorbild für die

europäischen Gewerkschaften. Mit Führungsstärke und achtsamer

Moderation. Seine unangefochtene Autorität leitete der geborene

Nordbayer und rheinische Wahlkölner nicht aus dem Amt, sondern

seiner Persönlichkeit her.“

Hans Böckler wurde am 26. Februar

1875 im mittelfränkischen Trautskirchen geboren und lebte und

arbeitete seit 1920 in Köln. Er leitete den Kölner

Metallarbeiterverband (DMV) und den Landesbezirk Rheinland des

Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes bis zur Zerschlagung der

Gewerkschaften am 2. Mai 1933 durch die Nationalsozialisten. Nach

zahlreichen Verhaftungen und gewaltsamen Übergriffen überlebte Hans

Böckler die Nazizeit in Köln-Bickendorf.

Nach der Befreiung

Kölns durch die US-Armee begann der 70-Jährige mit dem Aufbau einer

„Einheitsgewerkschaft“, zunächst in Köln, dann in allen drei

Westzonen. Er organisierte den großen Generalstreik der

DGB-Gewerkschaften im November 1948 gegen Hunger,

Schwarzmarktkriminalität, ungerechte Verteilung, für Mitbestimmung

und Wirtschaftsdemokratie.

Der neu gegründete Deutsche

Gewerkschaftsbund wählte den 74-Jährigen 1949 mit überwältigender

Mehrheit zu seinem ersten Bundesvorsitzenden. Am 4. Januar 1951,

mitten in den dramatischen Verhandlungen mit Bundeskanzler Adenauer

um die Montanmitbestimmung, verlieh ihm die Stadt Köln – zusammen

mit Konrad Adenauer – die Ehrenbürgerwürde. Nur wenige Tage nach der

erfolgreichen Durchsetzung der Montanmitbestimmung starb er am 16.

Februar 1951.

Agentur für Arbeit Duisburg an

Rosenmontag (3. März 2025) geschlossen

Die Agentur

für Arbeit Duisburg an der Wintgensstraße 29-33 ist am 3. März 2025

(Rosenmontag) ganztägig geschlossen. Für telefonische Anfragen ist

die kostenfreie Rufnummer 0800 4 5555 00 wie gewohnt von 8:00 bis

18:00 Uhr erreichbar. Kundinnen und Kunden der Agentur für Arbeit

Duisburg stehen darüber hinaus die eServices unter

www.arbeitsagentur.de/eServices zur Verfügung.

Stadtwerketurm leuchtet an Rosenmontag bunt

Auch in

diesem Jahr wollen die Stadtwerke Duisburg allen Bürgerinnen und

Bürgern an Rhein und Ruhr einen besonderen Karnevalsgruß senden. Der

Stadtwerketurm erstrahlt an Rosenmontag, 3. März, wieder in bunten

Farben. Mit Einbruch der Dunkelheit lohnt sich also ein Blick in

Richtung Hochfeld zum Baudenkmal der Stadtwerke Duisburg AG. Die

Stadtwerke wünschen allen Duisburgerinnen und Duisburgern eine

schöne Karnevalszeit.

Foto Stadtwerke Duisburg AG

Deutscher Lichtdesign-Preis 2020

Der leuchtende Turm der Stadtwerke begeistert nicht nur die

Duisburger Bürgerinnen und Bürger, auch die Expertinnen und Experten

der Jury des Deutschen Lichtdesign-Preises waren vollauf überzeugt.

Der Stadtwerketurm wurde im September 2020 mit dem renommierten

Preis in der Kategorie „Außenbeleuchtung / Inszenierung –

Wahrzeichen“ ausgezeichnet.

Die bestechende

Lichtinstallation entsteht durch eine Kombination aus

verschiedenartig geformten LED-Leuchtkörpern, darunter 180 Strahler

und 256 Meter Lichtlinien. Sie illuminieren die filigrane

Stahlkonstruktion des Stadtwerketurms so, dass sie in der Dunkelheit

perfekt zur Geltung kommt. Um die Leuchtmittel mit Strom zu

versorgen, waren 4.500 Meter Kabel notwendig, 2.400 Meter davon in

der Vertikalen innerhalb der Aufzugröhre in der Mitte des Turms.

Weitere Informationen zum Turm gibt es auch im Internet

Bildquelle: Stadtwerke Duisburg AG unter

www.stadtwerketurm.de.

Solarbetriebene DHL Packstation in

Duisburg-Beeck eröffnet

- Automat an der Karolinger

Str. 24 hat 66 Fächer

- Bedienung einfach per App mit dem

Smartphone

- Paketempfang und -versand rund um die Uhr

Die

DHL hat eine neue Packstation an der Karolinger Str. 24 mit dem

Zugang an der Werntgenstr. in Duisburg-Beeck in Betrieb genommen.

Die Kapazität des neuen, solarbetriebenen Automaten umfasst 66

Fächer. Kundinnen und Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr

ihre Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken.

Die App-gesteuerte Packstation kommt dabei ohne Bildschirm aus. Für

die Nutzung benötigen Kundinnen und Kunden lediglich die kostenlose

Post & DHL App. Mit der Nutzung der Packstationen können sie aktiv

zum klimaneutralen Paketversand beitragen.

Die Nutzung des kostenlosen Services Packstation trägt zur

Reduzierung von CO2-Emissionen sowie des Verkehrs innerhalb von

Städten bei. Im Vergleich zu einer Haustür-Zustellung werden bei

einer Packstationssendung bei der Auslieferung im Durchschnitt 30

Prozent CO2 eingespart.

Bücherfreunde Rheinhausen treffen sich in der

Bezirksbibliothek

Die Bücherfreunde

Rheinhausen treffen sich am Donnerstag, 6. März, um 16.30

Uhr erneut in der Bezirksbibliothek auf der Händelstraße

6 in DuisburgRheinhausen. Alle, die gerne lesen und immer

auf der Suche nach lohnenden Titeln sind, sind herzlich

eingeladen.

Dabei kommt es nicht darauf an,

ob die eigenen Vorlieben eher bei der Belletristik oder

Sachliteratur liegen, ob man sich für Aktuelles

interessiert oder lieber in Klassikern schmökert. Bei

einer Tasse Kaffee können alle, die möchten, ihre

aktuellen Lieblingsbücher vorstellen oder auch einfach

nur zuhören. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist

kostenlos; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Treffen findet an jedem ersten Donnerstag im

Monat immer um 16.30 Uhr statt. Für Fragen steht das Team

der Rheinhauser Bibliothek vor Ort oder telefonisch unter

02065 905-8467 gerne zur Verfügung. Die Bezirksbibliothek

ist dienstags bis freitags von 10.30 bis 13 Uhr und von

14 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr

geöffnet.

Bücher-Programm für Kinder in der Meidericher Bibliothek

Gemeinsam Geschichten hören und erleben – das können Kinder bei

zwei Veranstaltungen im März in der Bezirksbibliothek Meiderich,

Von-der-MarkStraße 71. Los geht es für die Kleinsten im Alter von

zwei und drei Jahren mit ihren Eltern am Dienstag, 11. März, um 16

Uhr. Gaby Weber stellt ein Bilderbuch vor, dazu wird zusammen

gesungen und Spaß gehabt. Am Dienstag, 18. März, dreht sich um 16

Uhr bei Gunnar Risch alles um „Kommissar Kugelblitz“. Kinder ab 6

Jahren können mitlesen und -rätseln.

Die Teilnahme ist

kostenfrei. Informationen zu den weiteren Terminen und die Anmeldung

finden sich auf www.stadtbibliothek-duisburg.de unter

Veranstaltungen. Fragen beantwortet das Team der Bibliothek

persönlich oder telefonisch unter 0203/4499366. Die Öffnungszeiten

der Bibliothek sind dienstags bis freitags von 10.30 bis 13 Uhr und

von 14 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.

„SchoKi“-Programm in der Bezirksbibliothek Rheinhausen

Die Rheinhauser Bibliothek lädt am Mittwoch, 12. März,

um 16 Uhr alle kleinen Geschichtenfans von zwei bis drei Jahren und

ihre Eltern zu einer besonderen Veranstaltung ein. Beim Programm für

Schoßkinder („SchoKi“) dreht sich alles um die spielerische

Sprachförderung und die Freude an Büchern.

Unter dem

Motto „Mit Büchern wachsen“ wird ein Bilderbuch vorgestellt –

begleitet von Spielen, Liedern und jeder Menge Spaß. Dabei steht

nicht das Lesenlernen im Vordergrund, sondern das gemeinsame Erleben

von Geschichten. Natürlich dürfen die Kinder auch gerne von einem

Großelternteil oder einer anderen erwachsenen Person begleitet

werden. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die

„SchoKi“-Veranstaltungen finden in allen Duisburger Bibliotheken

regelmäßig statt. Anmeldungen sind bequem online auf

www.stadtbibliothek-duisburg.de möglich. Die Öffnungszeiten der

Bezirksbibliothek Rheinhausen sind dienstags bis freitags von 10.30

bis 13 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13

Uhr.

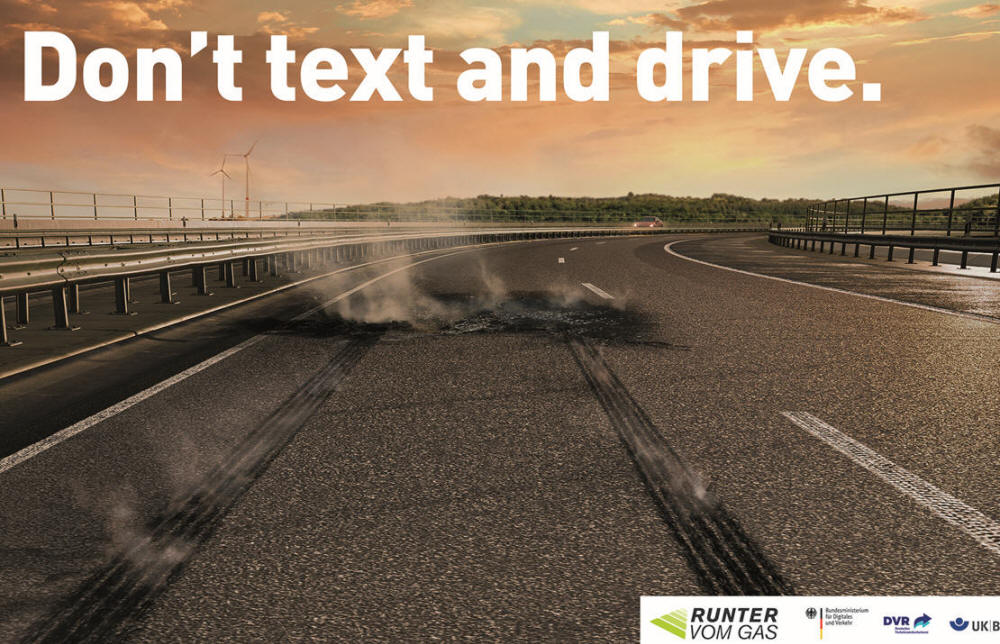

BMDV, DVR und DGUV starten Plakatkampagne

gegen Drogen und Ablenkung am Steuer

Berlin, 26.02.2025

– Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV),der

Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) und die

Berufsgenossenschaften, Unfallkassen sowie ihr Spitzenverband

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) machen in einer

bundesweiten Plakatkampagne auf die Gefahren von Alkohol, Cannabis

und Smartphones am Steuer aufmerksam. Neue Motive der „Runter vom

Gas“-Kampagne warnen auf mehr als 700 Plakaten an Autobahnen und

Raststätten.

Die Kampagne setzt auf eindringliche Bilder und klare Botschaften,

um Verkehrsteilnehmende für drei unterschiedliche Unfallursachen zu

sensibilisieren. Die Plakate zeigen die potenziellen Folgen von

Alkohol- und Cannabiskonsum sowie Smartphone-Nutzung am Steuer auf

und appellieren an die Eigenverantwortung der Fahrerinnen und

Fahrer.

Sie zeigen international verständliche Botschaften in englischer

Sprache, um auch Reisende und Berufskraftfahrende aus dem Ausland zu

erreichen. Auf einem der Motive versinkt etwa ein Pkw im Bierglas,

auf einem anderen fliegt ein Unfallauto neben einem Joint durch die

Luft.

Plakate appellieren: Don’t drink and drive

Bundesminister Dr.

Volker Wissing: „Wer unter dem Einfluss von Alkohol und anderen

Drogen oder abgelenkt durch sein Smartphone am Straßenverkehr

teilnimmt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere

Menschen. Drogen und Straßenverkehr passen absolut nicht zusammen.

Und auch das Smartphone ist Gift für die Konzentration am

Steuer. Mit unserer neuen Plakatkampagne wollen wir die

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer eindringlich vor diesen

Gefahren warnen und um mehr Verantwortungsbewusstsein im

Straßenverkehr werben. Fahren Sie stets mit klarem Kopf und freiem

Blick!“

Darauf weist auch der DVR als Mitinitiator der

Kampagne hin. DVR-Präsident Manfred Wirsch „Die neuen Motive der

Kampagne ‚Runter vom Gas‘ sprechen eine klare Sprache: Alkohol,

Cannabis und Smartphone-Nutzung im Straßenverkehr sind

lebensgefährlich. Ganz im Sinne der Vision Zero wollen wir ein

starkes Zeichen für mehr Sicherheit auf unseren Straßen setzen. Wer

trinkt oder kifft, fährt nicht. Und wer sein Handy benutzen möchte,

steuert den nächsten Parkplatz an. Mit den Botschaften auf den

aktuellen Autobahnplakaten appellieren wir an das

verantwortungsvolle Handeln aller Verkehrsteilnehmenden.“

Im

Jahr 2023 ereigneten sich in Deutschland 15.652 Verkehrsunfälle mit

Personenschaden unter Alkoholeinfluss. Dabei sind 198 Menschen ums

Leben gekommen, 18.686 sind verletzt worden, davon 4.262 schwer.

Hinzu kommen täglich acht polizeilich registrierte Unfälle mit

Personenschaden durch den Einfluss weiterer Drogen. Auch die

Ablenkung am Steuer durch elektronische Geräte wie Smartphones ist

inzwischen weit verbreitet. Wer während der Fahrt textet, erhöht das

Unfallrisiko erheblich.

Die Kampagne wird durch Informationen

auf der Website www.runtervomgas.de sowie den Social-Media-Kanälen

(Facebook: www.facebook.com/RunterVomGas und Instagram:

www.instagram.com/runtervomgas_offiziell) begleitet.

Zur

Kampagne „Runter vom Gas“:

Initiatoren der

Verkehrssicherheitskampagne „Runter vom Gas“ sind das

Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) und der Deutsche

Verkehrssicherheitsrat (DVR). Mit klaren Botschaften sensibilisiert

„Runter vom Gas“ seit 2008 für die Risiken im Straßenverkehr sowie

die vielfältigen Unfallursachen – und trägt dadurch zu mehr

Sicherheit auf Deutschlands Straßen bei. Die Deutsche Gesetzliche

Unfallversicherung ist Kooperationspartner der Plakatierung.

Staatsdefizit erhöht sich im Jahr 2024 auf 118,8

Milliarden Euro

Sowohl Bund, Länder, Gemeinden als auch

die Sozialversicherung verzeichnen Defizite Das Finanzierungsdefizit

des Staates lag nach vorläufigen Berechnungen im Jahr 2024 bei 118,8

Milliarden Euro. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter

mitteilt, war das staatliche Defizit somit um 15,0 Milliarden Euro

höher als im Jahr 2023. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in

jeweiligen Preisen errechnet sich für das Jahr 2024 eine

Defizitquote von 2,8 % (2023: 2,5 %).

Bei den Ergebnissen

handelt es sich um Daten in der Abgrenzung des Europäischen Systems

Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010. Sie bilden die

Grundlage für die Überwachung der Haushaltslage in den

Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) nach dem Stabilitäts-

und Wachstumspakt (Maastricht-Kriterien) und sind nicht identisch

mit dem Finanzierungssaldo des Öffentlichen Gesamthaushalts in

Abgrenzung der Finanzstatistiken.

Finanzierungsdefizit des

Bundes sinkt gegenüber dem Vorjahr um 30,5 Milliarden Euro

Mit

62,3 Milliarden Euro entfiel gut die Hälfte des gesamtstaatlichen

Finanzierungsdefizits im Jahr 2024 auf den Bund. Allerdings konnte

der Bund sein Finanzierungsdefizit damit gegenüber dem Vorjahr um

30,5 Milliarden Euro verringern. Bei Ländern und Gemeinden gab es

hingegen deutliche Defizitzuwächse: Das Defizit der Länder

verdreifachte sich im Vorjahresvergleich auf 27,3 Milliarden Euro

(2023: 9,0 Milliarden Euro).

Das Defizit der Gemeinden

erhöhte sich um 7,6 Milliarden Euro auf 18,6 Milliarden Euro. Die

Sozialversicherung wies im Jahr 2024 ein Finanzierungsdefizit von

10,6 Milliarden Euro auf, nachdem sie 2023 noch einen Überschuss von

9,0 Milliarden Euro erreicht hatte. Damit verzeichneten erstmals

seit dem Jahr 2009 alle vier Teilsektoren des Staates ein

Finanzierungsdefizit.

Steuereinnahmen und Sozialbeiträge

steigen

Die Einnahmen des Staates in Abgrenzung der

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen betrugen 2 012,9 Milliarden

Euro und überschritten damit im Jahr 2024 erstmals die Marke von 2

Billionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einnahmen des

Staates um 4,8 %.

Die Steuereinnahmen des Staates erhöhten

sich im Jahr 2024 um 3,5 %. Bei der Mehrwertsteuer wurde ein Zuwachs

von 2,4 % verzeichnet, die Einnahmen aus Einkommensteuern stiegen um

3,6 %. Die Sozialbeiträge waren um 6,5 % höher als im Vorjahr. Die

Zinseinnahmen des Staates stiegen gegenüber dem Vorjahr um 13,9 %.

Höhere Einnahmen aus der Lkw-Maut aufgrund des im Dezember 2023

eingeführten CO2-Zuschlags trugen ebenfalls zum Anstieg der

staatlichen Einnahmen bei.

Trotz auslaufender

Energiepreisbremsen steigen die Ausgaben stärker als die Einnahmen

Die Ausgaben des Staates in Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen

Gesamtrechnungen erhöhten sich im Jahr 2024 um 5,3 % auf 2 131,6

Milliarden Euro. Sie stiegen damit stärker als die Einnahmen.

Die Zinsausgaben lagen im Jahr 2024 um 24,2 % höher als im

Vorjahr. Die monetären Sozialleistungen stiegen um 7,0 %. Dies

resultierte in erster Linie aus höheren Ausgaben für Renten und

Pensionen. Erheblich mehr wurde auch für das Pflegegeld und für das

Bürgergeld ausgegeben.

Die sozialen Sachleistungen nahmen um

8,0 % zu. Dies lag unter anderem an Mehrausgaben für

Krankenhausbehandlungen, Medikamente und Pflege sowie an höheren

Ausgaben in den Bereichen der Jugend-, Eingliederungs- und

Sozialhilfe. Dagegen sanken die Subventionen um 35,6 %, weil die

Entlastungsmaßnahmen (Energiepreisbremsen) für hohe Energiepreise

Ende 2023 endeten.

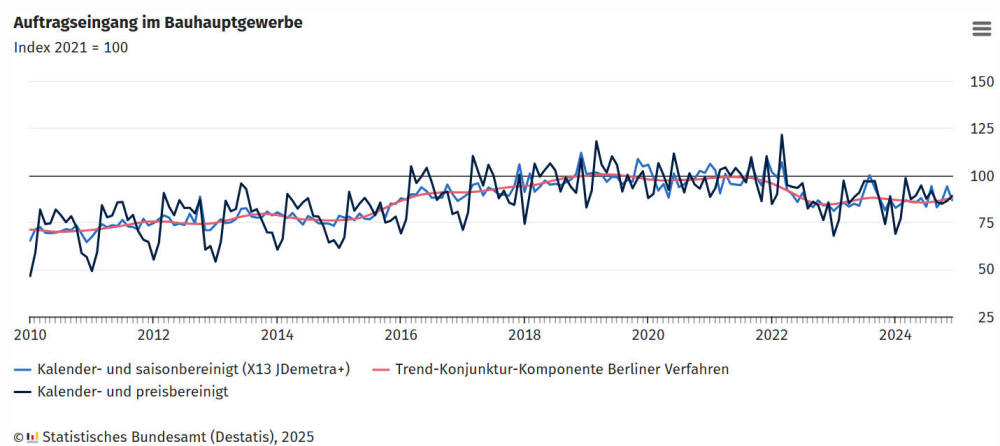

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe 2024 um 0,7 %

niedriger als im Vorjahr

Auftragseingang im

Bauhauptgewerbe, Jahr 2024

-0,7 % zum Vorjahr (real)

+1,1 %

zum Vorjahr (nominal)

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe,

Dezember 2024

-7,7 % zum Vormonat (real, saison- und

kalenderbereinigt)

+0,1 % zum Vorjahresmonat (real,

kalenderbereinigt)

+0,6 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist

im Jahr 2024 um 0,7 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Mit einem

Volumen von 103,5 Milliarden Euro lag der nominale (nicht

preisbereinigte) Auftragseingang um 1,1 % über dem Vorjahresniveau

und damit im zweiten Jahr in Folge im dreistelligen

Milliardenbereich, wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt.

Im Hochbau lagen die

Auftragseingänge mit 47,2 Milliarden Euro real 5,0 % und nominal

4,0 % unter dem Vorjahresergebnis.

Dabei verzeichnete der

Wohnungsbau mit real -3,5 % (nominal: -2,4 %) geringere Einbußen als

der Nichtwohnungsbau (real: -5,8 %, nominal: -4,8 %). Der

Auftragseingang im Tiefbau lag dagegen mit 56,3 Milliarden Euro real

3,4 % und nominal 5,7 % höher als im Vorjahr. Großaufträge, vor

allem bei der Autobahn-, Brücken- und Tunnelsanierung und beim

Ausbau des Stromnetzes, trugen maßgeblich zum diesem Rekordergebnis

bei.

Auftragseingang sinkt im Dezember 2024 um 7,7 %

zum Vormonat

Im Dezember 2024 lag der reale (preisbereinigte)

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe kalender- und saisonbereinigt

7,7 % unter dem November 2024. Im Vorjahresvergleich lag der reale

Auftragseingang im Dezember 2024 kalenderbereinigt 0,1 % niedriger.

Der Auftragseingang betrug rund 8,7 Milliarden Euro. Das waren

nominal (nicht preisbereinigt) 0,6 % mehr als im Dezember 2023.

Jahresumsatz im Bauhauptgewerbe real gesunken

Der

Jahresumsatz im Bauhauptgewerbe lag im Jahr 2024 real 1,0 %

niedriger als im Vorjahr. Nominal lag er 0,8 % höher und erreichte

einen neuen Höchststand von 114,8 Milliarden Euro. Innerhalb der

einzelnen Bauarten erwirtschaftete der gewerbliche Tiefbau mit

25,1 Milliarden Euro den höchsten Jahresumsatz, der gewerbliche

Hochbau folgte mit 24,8 Milliarden Euro.

In dieser

Statistik werden alle Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr

tätigen Personen erfasst. Im Jahr 2024 waren das rund 9 500 Betriebe

und damit 1,5 % weniger als im Vorjahr. Damit sank die Zahl dieser

Betriebe im Jahr 2024 erstmals nach 14 Jahren (2009: 7 000 Betriebe)

kontinuierlichen Wachstums.

In den befragten Betrieben

waren 2024 im Jahresdurchschnitt 534 200 Personen tätig. Das waren

rund 2 200 oder 0,4 % weniger als im Jahr zuvor. Die Entgelte lagen

im gleichen Zeitraum nominal 4,7 % über dem Vorjahresergebnis und

ergaben eine Gesamtsumme von 25,2 Milliarden Euro. Dabei wurden etwa

614 Millionen Arbeitsstunden (-0,6 % gegenüber 2023) auf Baustellen

geleistet.