|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 20. Kalenderwoche:

13. Mai

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Mittwoch, 14. Mai 2025

Stadt Duisburg warnt vor Waldbrandgefahr und verschärft das

Grillverbot

Das trockene Wetter und die sommerlichen

Temperaturen sollen auch in den nächsten Tagen anhalten. Dies führt

zu einer erhöhten Brandgefahr. Der Graslandfeuerindex liegt heute

bereits auf Stufe 3 und soll morgen (14. Mai) die Stufe 4 erreichen.

Das Grillen ist bei einem Graslandfeuerindex ab Stufe 4 –

der zweithöchsten Stufe – aus Brandschutzgründen generell im

öffentlichen Raum, also auch auf ausgewiesenen Grillflächen,

untersagt. Außerhalb dieser Flächen ist Grillen ohnehin ganzjährig

verboten. Der aktuelle Graslandfeuerindex ist online auf der

Homepage des Deutschen Wetterdienstes unter www.dwd.de abrufbar.

Die Stadt Duisburg weist ausdrücklich nochmals auf das

bestehende Rauchverbot im Wald in der Zeit vom 1. März bis 31.

Oktober hin. Ganzjährig gilt außerdem ein absolutes Grill- und

Feuerverbot im Wald und in Waldnähe. Zuwiderhandlungen können mit

einem Bußgeld geahndet werden.

Verstöße stellen eine

Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße von bis zu

1.000 Euro, verbotenes Grillen in Grünanlagen und im Wald sogar mit

bis zu 5.000 Euro bestraft werden. Das maximal mögliche Bußgeld ist

gesetzlich mit 25.000 Euro festgelegt.

Weitere Informationen

rund um die Themen Grillen / Waldbrandgefahr im Stadtgebiet sind

online abrufbar unter:

https://duisburg.de/allgemein/fachbereiche/grillen.php

Bezirksvertretung Meiderich/Beeck zeichnet

ehrenamtliches Engagement aus Die Bezirksvertretung

Meiderich/Beeck hat am 12. Mai 2025 in einer feierlichen Zeremonie

Heinrich Uldrich aus Duisburg-Laar mit der Ehrenadel für

ehrenamtliches Engagement im Bezirk ausgezeichnet. Die Ehrung

übernahm Bezirksbürgermeister Peter Hoppe, der dessen

außerordentlichen Verdienste und seine jahrzehntelange Verbundenheit

mit dem Schützenwesen würdigte.

Bezirksbürgermeister Peter Hoppe (links) und Oberbürgermeister Sören

Link (mitte) verleihen die Ehrennadel des Bezirks.Meiderich/Beeck

für besonderes ehrenamtliches Engagement an Heinrich Uldrich

(rechts). Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg

Auch

Oberbürgermeister Sören Link richtete persönliche Worte an den

Geehrten sowie alle Anwesenden. In seiner Rede betonte er die

Bedeutung des Ehrenamts als unverzichtbare Stütze des

gesellschaftlichen Miteinanders: „Heinrich Uldrich steht für das,

was unsere Stadt ausmacht – Gemeinschaft, Verantwortung und

Zusammenhalt. Solches Engagement ist nicht selbstverständlich und

verdient höchsten Respekt.“

Heinrich Uldrich ist seit 1988

im Vorstand der Schützenbruderschaft St. Ewaldi in Duisburg-Laar

aktiv und prägte das Vereinsleben mit unermüdlichem Einsatz.

Sechsmal wurde er zum Schützenkönig gekrönt und organisierte die

Jubiläumsfeste zum 100- und 125-jährigen Bestehen des Vereins

maßgeblich mit. Mit seiner Arbeit, insbesondere im Bereich der

Jugendarbeit, hat er Generationen junger Menschen an die Werte des

Ehrenamts und die Gemeinschaft des Schützenwesens herangeführt.

Seine Tochter führt als erste Vorsitzende bereits seine Spuren

im Verein fort. Die Veranstaltung war nicht nur eine Würdigung

seiner persönlichen Verdienste, sondern auch ein klares Bekenntnis

zur Bedeutung des Ehrenamts in Duisburg.

Verleihung der Ehrennadel des Bezirks Mitte für

besonderes ehrenamtliches Engagement

Bezirksbürgermeisterin Elvira Ulitzka verleiht am Donnerstag, 15.

Mai 2025, um 18 Uhr AV Concept Store, Kuhlenwall 20, 47051 Duisburg,

die Ehrennadel des Bezirks Mitte für besonderes ehrenamtliches

Engagement.

Im Beisein von Oberbürgermeister Sören Link wird

die freischaffende Künstlerin Claudia A. Grundei sowie Karl-Heinz

Dietz für seine Verdienste im Naturschutz mit der Auszeichnung

geehrt.

Vorstellung der Kinderfeuerwehr Homberg

Die Kinderfeuerwehr Homberg hat sich im letzten Jahr

gegründet und ihren Dienst aufgenommen. Insgesamt 16 Kinder treffen

sich seitdem alle 14 Tage, um sich mit dem Thema Brandschutz und

Feuerwehr auseinander zu setzen. Ziel ist es mitunter, die Kinder-

und Jugendarbeit zu stärken und die Nachwuchsgewinnung in der

Freiwilligen Feuerwehr sicherzustellen und zu fördern.

Oberbürgermeister Sören Link, Christian Umbach, stellvertretender

Leiter der Feuerwehr Duisburg und Jens Heinrich,

Kinderfeuerwehrwart, stellen am Montag, 19. Mai, um 17 Uhr Feuer-

und Rettungswache Homberg Rheindeichstraße 22 47198

Duisburg-Homberg, die Kinderfeuerwehr vor. Die Kinder geben zudem

Einblicke in ihren Dienst und demonstrieren auch eine kleine

Löschübung.

Stadtgespräch in Duisburg: Schwarze Perspektiven im Dialog –

Erfahrungen, Herausforderungen, Empowerment

Das Zentrum

für Erinnerungskultur der Stadt Duisburg lädt am Mittwoch, 14. Mai,

um 18 Uhr in der Tarık-Turhan-Galerie im Stadtarchiv (Karmelplatz 5)

zu einem öffentlichen Stadtgespräch ein, das sich mit der Bedeutung

Schwarzer Perspektiven in unserer Stadtgesellschaft beschäftigt.

Gemeinsam mit Dr. Rahab Njeri, Expertin für rassismuskritische

Beratung an der Universität zu Köln, und Stève Hiobi, Autor des

Buches „All About Africa“ und Social-Media-Creator, werden

unterschiedliche Fragen diskutiert. Beispielsweise: warum sind

Schwarze Perspektiven in unserer Gesellschaft wichtig? Wie können

öffentliche Institutionen rassismuskritischer werden? Warum ist das

Wissen über Afrika oft unzureichend und welche Folgen hat das für

das Zusammenleben?

Im Zentrum des Gesprächs stehen Schwarze

Perspektiven und Erfahrungen – und wie diese in unserer Gesellschaft

und insbesondere in Duisburg sichtbar gemacht werden können. Wir

betrachten die (post-)kolonialen Spuren in der Stadt und deren

Einfluss auf die Gegenwart, insbesondere im Hinblick auf

antischwarze Stereotype und Diskriminierungen.

Mit den

Stadtgesprächen des Zentrums für Erinnerungskultur wird ein

wichtiger Raum für den Austausch über rassismuskritische Themen

geschaffen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich an

diesem Dialog zu beteiligen. Die Teilnahme am Stadtgespräch ist

kostenfrei, um vorherige Anmeldung per E-Mail an

zfe@stadt-duisburg.de wird gebeten.

Das Stadtgespräch findet

im Rahmen der Sonderausstellung „ÜBERSEeHEN. Auf (post-)kolonialer

Spurensuche“ des Zentrums für Erinnerungskultur im Kultur- und

Stadthistorischen Museum Duisburg statt. Die Ausstellung beleuchtet

die (post-)kolonialen Geschichten und deren Einfluss auf die heutige

Gesellschaft.

Soziale Roboter zum Anfassen: Die

RuhrBots kommen in die Zentralbibliothek

Soziale

Roboter begegnen uns längst nicht mehr nur in Science-FictionFilmen.

Am Dienstag, 3. Juni, besteht in der Zentralbibliothek an der

Steinschen Gasse von 10.30 bis 16 Uhr Gelegenheit, die sozialen

Roboter hautnah zu erleben, auszuprobieren und mit Forschenden ins

Gespräch zu kommen.

Alle Interessierten sind herzlich

willkommen. Ob als sprechender Infoassistent, interaktive Bedienung

im Restaurant oder als kommunikativer Begleiter in

Pflegeeinrichtungen – die kleinen Helfer mit der menschenähnlichen

Gestalt sind auf dem Vormarsch. Auch in der öffentlichen Verwaltung

eröffnen sie neue Möglichkeiten, um Prozesse bürgerfreundlicher,

zugänglicher und effizienter zu gestalten.

Das

interdisziplinäre Forschungsprojekt „RuhrBots – Kompetenzzentrum

Soziale Robotik“ erforscht genau diesen Zukunftseinsatz: Wie können

soziale Roboter in Stadtverwaltungen sinnvoll integriert werden?

Welche technischen, psychologischen und wirtschaftlichen Bedingungen

müssen dafür erfüllt sein? Und wie gelingt eine diversitätsgerechte

Digitalisierung, von der alle Bürger profitieren?

Gefördert

vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit rund vier

Millionen Euro arbeitet das RuhrBots-Team – bestehend unter anderem

aus der Hochschule Ruhr West, der Hochschule Niederrhein, der

Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW, der

Evangelischen Hochschule Nürnberg und dem Fraunhofer-Institut für

Mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS) – an innovativen

Lösungen. Im Mittelpunkt steht der Mensch: Die Roboter sollen nicht

ersetzen, sondern sinnvoll unterstützen.

Bezirksregierung setzt sich für Vereinbarkeit von Beruf und Pflege

ein

Im Rahmen des Landesprogramms „Vereinbarkeit Beruf &

Pflege NRW“ hat Regierungspräsident Thomas Schürmann die Charta zur

Vereinbarkeit von Beruf und Pflege im Namen der Bezirksregierung

Düsseldorf unterzeichnet. Das Landesprogramm ist eine Kooperation

des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW mit den

Landesverbänden der Pflegekassen und dem Verband der Privaten

Krankenversicherung.

„Es ist ein sehr schönes Signal, dass

auch die Bezirksregierung Düsseldorf am Landesprogramm

„Vereinbarkeit von Beruf & Pflege“ teilnimmt. Jeder weitere Beitritt

stärkt die NRW-weite Initiative und das regionale Netzwerk. Das

Landesprogramm verbessert die Fachkräftebindung und wirkt sich

positiv auf die Stabilisierung der häuslichen Pflege aus, indem

erwerbstätige pflegende Angehörige Unterstützung vor Ort erfahren“,

erklärt Heike Weiß, Leiterin der Abteilung Pflege und Alter im

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes

Nordrhein-Westfalen.

Der demografische Wandel stellt sowohl

unsere Gesellschaft als auch Unternehmen vor erheblichen

Herausforderungen. Aufgrund der Alterung der Belegschaft und einem

steigenden Fachkräftemangel wird die Vereinbarkeit von Beruf und

Pflege immer relevanter. Daher wird insbesondere durch die

nachhaltige Unterstützung berufstätiger pflegender Angehöriger ein

wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung geleistet und die

Erwerbstätigkeit von pflegenden Mitarbeitenden aufrechterhalten.

Thomas Schürmann betonte: „Allein in Nordrhein-Westfalen pflegen

derzeit neben dem Beruf geschätzt mehr als 700.000 Erwerbstätige

pflegebedürftige Angehörige. Deshalb setzen wir als Bezirksregierung

ein wichtiges Zeichen, um allen Pflegenden zu zeigen, dass sie nicht

auf sich allein gestellt sind. Wir haben bereits drei Pflege-Guides

durch die AOK Rheinland/Hamburg und AOK NordWest qualifizieren

lassen, die als Ansprechpersonen für unsere Mitarbeitenden bei

Fragen zu Pflege- und Notfallsituationen zur Verfügung stehen.“

Die Pflege-Guides bieten Unterstützung, indem sie als erste

Anlaufstelle dienen, Informationen zu externen Hilfsangeboten

weitergeben, über gesetzliche Regelungen und Vereinbarkeitsangebote

informieren sowie zwischen pflegenden Mitarbeitenden und der

Personalabteilung vermitteln.

Der Beitritt zur Charta der

Vereinbarkeit von Beruf und Pflege ergänzt die bereits bestehenden

Unterstützungsangebote der Bezirksregierung Düsseldorf, wie die

Sozialen Ansprechpersonen (SAPen), das MUT-Team, die

24/7-Notfall-Hotline und die betriebspsychologische Sprechstunde.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege berücksichtigt dabei

auch strukturelle, geschlechterbezogene Aspekte und die körperliche

sowie psychische Gesundheit der pflegenden Kolleginnen und Kollegen.

Pflege-Guides sind zudem beim Betrieblichen Gesundheitsmanagement

(BGM) und im Gleichstellungsbüro aufzufinden.

Sicher

Inline-Skaten und Rollschuhfahren: Bei der Anschaffung von Inlinern

und Roller Blades auf geprüfte Sicherheit achten.

Helm

und Schutzausrüstung verringern das Verletzungsrisiko. TÜV-Verband

gibt Tipps zu Technik und Fahrverhalten – ideal für Anfänger:innen

und Kinder.

Inline-Skaten und Rollschuhfahren erfreuen sich

großer Beliebtheit – besonders bei Kindern. Der Sport auf Rollen

stärkt Motorik, Gleichgewichtssinn und Ausdauer, fördert die

Bewegung im Freien und macht obendrein Spaß. Doch wer ohne geeignete

Schutzausrüstung oder technische Grundkenntnisse startet, riskiert

Stürze und Verletzungen.

„Inline-Skates und Rollschuhe

fördern Körperwahrnehmung, Selbstvertrauen und Koordination“, sagt

André Siegl, Experte für Arbeits- und Gesundheitsschutz beim

TÜV-Verband. „Inliner und Roller Blades sind aber keine Spielzeuge,

sondern Sportgeräte. Damit die Freude am Fahren nicht durch Unfälle

getrübt wird, ist eine gute Sicherheitsausstattung und methodisches

Lernen von Anfang an unerlässlich.“ Der TÜV-Verband zeigt, worauf

Anfänger:innen achten sollten – von der Auswahl der passenden Skates

über sicheres Bremsen bis zum Verhalten im Straßenverkehr.

Foto Pixabay

Inline-Skates und Rollschuhe kaufen: Die

wichtigsten Tipps

Beim Kauf von Inline-Skates oder Rollschuhen

zählt mehr als nur das Design. Eine gute Wahl richtet sich nach

Alter, Fahrverhalten und Sicherheitsaspekten – insbesondere bei

Einsteiger:innen. Rollschuhe mit zwei Achsen und vier nebeneinander

angeordneten Rollen bieten gute Kippstabilität und erleichtern das

Halten des Gleichgewichts.

Inline-Skates mit standardmäßig

vier, bei besonderen Modellen mit drei oder fünf

hintereinanderliegenden Rollen sind wendiger und schneller,

erfordern aber mehr Körperbeherrschung. „Inline-Skates verlangen

mehr Gleichgewichtssinn und Koordination, sind aber vielseitiger

einsetzbar – vom Bürgersteig bis zur Asphaltstrecke“, sagt Siegl.

Wichtig ist die Passform: Der Schuh sollte gut und möglichst

ohne am Fuß reibende Nähte gepolstert sein. Er darf nicht drücken,

sollte aber auf keinen Fall zu groß sein, da sonst der Halt verloren

geht und das Risiko eines Sturzes steigt. Eine feste Fersenführung

schützt vor dem Umknicken, ein weiches Innenfutter erhöht den

Komfort.

Riemen oder Klickverschlüsse sind für Kinderhände

leichter zu bedienen als klassische Schnürsenkel – das fördert die

Selbstständigkeit beim Anziehen und sorgt für Motivation beim Üben.

Das Material sollte regelmäßig kontrolliert werden – lose Schrauben

oder beschädigte Rollen können ein Sicherheitsrisiko sein.

Für Kinder sind „mitwachsende“ Modelle mit verstellbarer Größe

besonders sinnvoll. Sie lassen sich über mehrere Schuhgrößen

anpassen und sparen Kosten. „Für junge oder unsichere Kinder sind

Kombiskates empfehlenswert, die sich vom Rollschuh in Inline-Skates

umbauen lassen“, sagt Siegl. So können junge Fahrer:innen mit einem

stabileren Modell beginnen und später umsteigen.

Grundsätzlich sollten Eltern beim Kauf auf geprüfte Sicherheit

achten. „Produkte mit dem GS-Zeichen für ‚geprüfte Sicherheit‘

erfüllen die EU-weiten Sicherheitsbestimmungen sowie Anforderungen

der DIN-Norm DIN EN 71 für Spielzeuge. Darüber hinaus wurden die

Produkte durch unabhängige Prüfstellen kontrolliert“, sagt Siegl.

Auch in Sachen Funktionsfähigkeit, Materialgüte und Verarbeitung

gibt das GS-Zeichen Orientierung: Dazu zählen ein stabiles Gehäuse,

leichtgängige Rollen, atmungsaktive und schadstofffreie Materialien

oder sauber verarbeitete Nähte.

Produkte, die von Kindern

bis 14 Jahren verwendet werden, fallen unter die europäische

Spielzeugrichtlinie. Darüber hinaus müssen Rollsportgeräte bei einem

Körpergewicht von 20 bis 100 kg die sicherheitstechnischen

Anforderungen von Inline-Skates nach DIN EN 13843 und von

Rollschuhen nach DIN EN 13899 erfüllen.

Ohne Helm und Schoner

geht nichts: Die richtige Schutzausrüstung

Entscheidend für die

Sicherheit ist eine komplette Schutzausrüstung. Dazu gehören ein

Helm sowie Knie-, Ellenbogen- und Handgelenkschoner. „Ein Sturz auf

den Kopf kann schwerwiegende Folgen haben – ein Helm schützt den

Kopf und kann schwere Verletzungen verhindern oder lindern“, sagt

Siegl. „Protektoren schützen vor Hautabschürfungen, Prellungen und

sogar Knochenbrüchen – insbesondere an Handgelenken und Ellenbogen,

die bei Stürzen instinktiv zuerst den Boden berühren.“ Für geübte

Skater:innen, die mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sind,

empfiehlt sich eine Protektorenhose und gegebenenfalls ein

Rückenprotektor.

Wichtig ist: Die Schutzausrüstung muss

richtig sitzen – fest, ohne zu rutschen oder einzuschneiden. Für

Kinder sind Modelle praktisch, die die Kinder selbstständig anziehen

können. Eltern sollten beim Kauf von Schutzausrüstung ebenfalls auf

geprüfte Sicherheit und ein Prüfzeichen von achten. – das

freiwillige GS-Zeichen bietet auch hier einen Hinweis, dass der

Hersteller das Produkt von einer GS-Stelle, wie einem

TÜV-Unternehmen, geprüft wurde und hohe

Produktsicherheitsanforderungen erfüllt.

Die ersten Meter auf

Skates: Gleichgewicht halten, Bremsen und sicheres Fallen lernen

Der Einstieg ins Skaten beginnt idealerweise in einem

verkehrsberuhigten Bereich auf ebenem Gelände mit fester

Bodenstruktur – ein Schulhof, ein leerer Parkplatz oder eine breite

Spielstraße bieten gute Voraussetzungen. Wichtig: Kinder sollten

sich die ersten Schritte selbst erarbeiten dürfen, ohne geschoben

oder gezogen zu werden.

Gleichgewicht halten: „Nur wer das

Gleichgewicht aus eigener Kraft hält, entwickelt die nötige

Körperkontrolle für sicheres Skaten“, erklärt Siegl. Die richtige

Körperhaltung hilft dabei, Stabilität zu gewinnen: Knie leicht

beugen, den Po nach hinten schieben und die Arme locker nach vorn

strecken. Diese Position stabilisiert den Oberkörper, verlagert das

Gewicht nach unten und gibt Anfänger:innen ein sicheres Standgefühl.

Bewegungen sollten ruhig und gleichmäßig erfolgen – hektisches

Strampeln oder Stehenbleiben aus Angst führen oft zum Umkippen.

Kontrolliert fallen: Mindestens genauso wichtig wie das

Fahren ist das kontrollierte Fallen. „Kinder sollten üben, sich bei

einem Sturz gezielt nach vorn fallen zu lassen – auf Knie und Hände,

die durch Knie, Ellenbogen- und Handgelenkschoner geschützt sind“,

sagt Siegl. Das reduziert die Wucht des Aufpralls und schützt vor

Verletzungen am Hinterkopf und Rücken. Auch das Abrollen über

Unterarme oder das leichte Abstützen mit den Handflächen kann

trainiert werden, um Reflexe zu schulen und Verletzungen zu

vermeiden.

Wer frühzeitig lernt, wie sich ein Sturz anfühlt

und wie er abgemildert werden kann, verliert die Angst und gewinnt

Sicherheit auf Rollen – ein entscheidender Schritt für langfristigen

Spaß am Skaten. Kleine Stürze gehören zum Lernen dazu – wichtig ist,

dass Eltern Ruhe bewahren und Verletzungen ernst nehmen. Kleine

Schürfwunden sollten sofort gereinigt und desinfiziert werden. Bei

stärkeren Prellungen, Schwellungen oder Schmerzen am Gelenk: lieber

ärztlich abklären lassen.

Richtig bremsen: Beim Bremsen

sind viele Anfänger:innen unsicher. Allround-Inline-Skates haben

meist eine Fersenbremse mit der dann ein sogenannter Heelbrake

praktiziert werden kann. Das Fersenbremsen kann durch ausreichend

Training schnell und gut erlernt werden. Sie ist zwar praktisch,

kann aber zum abrupten Stopp führen und das Gleichgewicht stören.

Einige Inline-Skates für den Leistungssport, wie Speed-Skates,

Hockey-Skates oder Street-Skates haben keine Bremsen. „Wer sicher

bremsen will, sollte alternative Techniken erlernen“, rät Siegl.

„Bei Inline-Skates ohne Bremsen wird für schnelles Abbremsen

meist der „T-Stop“ angewendet. Um die Geschwindigkeit zu reduzieren

und dann zum Stehen zu kommen, wird oft die V-Bremse praktiziert.“

Bei diesen Bremstechniken werden die Füße jeweils, wie ein T oder V

positioniert. Auch kontrolliertes Ausrollen vor einem Hindernis

gehört zur Grundtechnik. Wird aus dem spielerischen Spaß am Rollen

ein erstzunehmender Freizeitsport, empfehlen sich professionelle

Kurse zu Lauf-, Brems- und Falltechniken.

Bremsen mit

Rollschuhen: Rollschuhe sind anders aufgebaut als Inline-Skates. Die

Stopper sind an beiden Skates vorn an der Grundplatte befestigt. Die

Bremstechnik unterscheidet sich von den Inline-Skates stark. Zum

Bremsen muss die Ferse angehoben oder das Bein angewinkelt werden

und der Fuß samt Rollschuh nach vorne gekippt werden und Druck auf

den Fußballen bzw. auf die Zehen und somit auf den Stopper ausgeübt

werden. Dies muss langsam und mit Anpassung an die

Skate-Geschwindigkeit intensiviert werden. Wird bei höherer

Geschwindigkeit zu viel Druck ausgeübt, können Skater:innen leicht

nach vorne kippen und stürzen, daher ist hier einiges Üben angesagt.

Inline-Skaten und Rollschuhfahren im Straßenverkehr

Ob

Spielstraße oder Gehweg – Anfänger:innen sollten nur dort fahren, wo

sie sich sicher bewegen können. „Bordsteine, Schlaglöcher und Laub

stellen echte Gefahren dar“, erklärt Siegl. „Der ideale Übungsort

ist eine Fläche ohne Verkehr und mit ausreichend Platz. Ideal sind

an Sonntagen die leeren Parkplätze von Super- oder Baumärkten an, um

die eigenen Fähigkeiten als Skater:in auszubauen.“

Im

Straßenverkehr gelten Skater:innen als Fußgänger:innen – sie müssen

auf achtsame Weise den Gehweg nutzen und dürfen Radwege nur dann

befahren, wenn ein Zusatzschild dies erlaubt. Besonders an

Kreuzungen, Garagenzufahrten oder Einmündungen ist Vorsicht geboten.

„Langsam heranfahren, bremsbereit bleiben und Blickkontakt mit

anderen Verkehrsteilnehmer:innen suchen – das sind einfache, aber

wirksame Sicherheitsregeln“, sagt Siegl. Für Kinder ist es

hilfreich, diese Situationen mit den Eltern vorab durchzuspielen.

RVR-Energiebilanz:

Treibhausgas-Emissionen sanken innerhalb von zehn Jahren um 21

Prozent

Im Ruhrgebiet wurden 2022 rund 82 Millionen

Tonnen Treibhausgas-Emissionen freigesetzt; das waren 21 Prozent

weniger als 2012. Das zeigt die Fortschreibung der regionalen

Energie- und Treibhausgas-Bilanz des Regionalverbandes Ruhr (RVR).

Der Endenergieverbrauch im Ruhrgebiet sank in diesem Zeitraum um 14

Prozent auf rund 230 Terawattstunden - und das trotz gestiegener

Einwohner- und Beschäftigtenzahlen.

Der kontinuierliche

Ausbau der erneuerbaren Energien führt insbesondere beim Strom zu

einem spürbaren Rückgang der Treibhausgas-Emissionen. Neben den

Klimaschutzmaßnahmen der Kommunen, der Wirtschaft und der privaten

Haushalte hatten auch externe Effekte wie die Corona-Pandemie und

die Energiekrise als Folge des Ukraine-Kriegs großen Einfluss auf

die Energieverbräuche.

RVR-Regionaldirektor Garrelt

Duin sagt zum Ziel der Klimaneutralität 2045: "Das Ruhrgebiet will

Industrieregion bleiben und klimaneutral werden. Um die Energiewende

zu schaffen, müssen Wirtschaft und Verbraucher stärker zu

Mitgestaltern gemacht werden, so der Koalitionsvertrag zwischen CDU,

CSU und SPD. Insofern erwarten wir von der neuen Bundesregierung,

dass sie den Ausbau Erneuerbarer Energien und den

Wasserstoffhochlauf konsequent fördert sowie Anreize für

energiesparendes und klimaschonendes Handeln der Verbraucher

schafft."

Die Kommunen im Ruhrgebiet haben gemeinsam mit dem

RVR schon früh Klimaschutzstrategien entwickelt, um die

Treibhausgase zu reduzieren. Ein Baustein der im Ruhrparlament

verabschiedeten regionalen Strategie Grüne Infrastruktur ist die

Multifunktionalität von Flächen, um Themen wie Ausbau erneuerbarer

Energien, Flächenverbrauch und wirtschaftliche Entwicklung gemeinsam

zu denken.

Zahlreiche Kommunen prüfen bereits, wie man auf

Freiflächen Photovoltaik-Anlagen mit anderen Nutzungen wie

Parkplätzen und Landwirtschaft kombinieren kann. 2024 ging mit einer

Leistung von 5,6 Megawattpeak die größte schwimmende PV-Anlage des

Landes NRW in Wesel ans Netz. Weitere Großprojekte wie die

Errichtung eines der größten Solar-Carport-Anlagen Deutschlands auf

dem Messeparkplatz P10 in Essen (Leistung: 11 Megawattpeak) oder der

Bau des Solarparks Fröndenberg auf einer ehemaligen Deponie

(Leistung: 15 Megawattpeak) sind in Planung.

Beim RVR laufen

Interessenbekundungsverfahren für Solar und Windenergie auf

verbandseigenen Flächen. Mit der regelmäßigen Erhebung zu den

Treibhausgas-Emissionen im Ruhrgebiet legt der RVR alle zwei Jahre

valide und vergleichbare Daten für alle Kommunen im Verbandsgebiet

vor. Für das Ruhrgebiet mit 53 Kommunen liegen flächendeckend

detaillierte 2022er Bilanzen vor. Das ist deutschlandweit einmalig.

idr

VHS Rheinhausen bietet kostenfreie Balfolk-Tanztreffs

Die Volkshochschule bietet einen offenen, kostenfreien

Balfolk-Tanztreff in der Zweigstelle auf der Arndtstraße in

Duisburg-Rheinhausen an, bei dem Tanzfreudige verschiedene Tänze

erlernen. Die nächsten Tanztreff-Termine sind mittwochs am 23.

April, 14. Mai, 11. sowie 25. Juni, jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr.

Neulinge und Menschen mit Tanzerfahrung tanzen zusammen.

Die

Tanztreffs werden von Tomas Renner, der selbst erfahrener

Balfolk-Tänzer und -Dozent ist, moderiert und die Tänze werden

angeleitet. Balfolk, das ist Freude an der Musik, an der Bewegung

und am Miteinander. Balfolk hat seinen Ursprung im Frankreich der

1970er Jahre. Heute ist Balfolk in den Benelux-Ländern und in

Frankreich sehr populär.

Beim Balfolk gibt es Paartänze,

Kettentänze und Gruppentänze. Teilnehmen können Einzelpersonen und

Paare. Interessierte können auch an einzelnen Terminen teilnehmen.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Eine vorherige Anmeldung zu

den Terminen online über die Homepage der VHS unter

www.vhs-duisburg.de oder in den Geschäftsstellen der VHS (0203 283

8475, vhs-west@stadt-duisburg.de) ist erforderlich.

Strick- und Häkelspaß: „Maschengedöns“ in der

Zentralbibliothek

Wer immer schon wissen wollte, wie

man strickt oder häkelt, oder mit einem angefangenen Projekt nicht

weiterkommt, ist herzlich zum „Maschengedöns“ in der

Zentralbibliothek auf der Steinschen Gasse 26 in der Duisburger

Innenstadt eingeladen.

Die Expertinnen der „Flinken Nadeln“ geben von 15 bis 17 Uhr

Tipps zum Umgang mit Nadeln und Wolle. Sie erklären, wie man Maschen

anschlägt und abnimmt und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Das

Angebot richtet sich an alle Interessierten ab 14 Jahren und findet

monatlich in der MachBar in der dritten Etage der Bibliothek statt.

Die Teilnahme ist kostenlos, eigene Nadeln und Wolle

müssen mitgebracht werden. Die „Flinken Nadeln“ unterstützen mit

ihrer Handarbeit den Bunten Kreis Duisburg e. V. bei seinem Einsatz

für Familien mit zu früh geborenen und schwerkranken Kindern. Um

eine vorherige Online-Anmeldung auf www.stadtbibliothek-duisburg.de

(unter „Veranstaltungen“) wird gebeten. Woll-Spenden werden bei den

Workshops gerne angenommen.

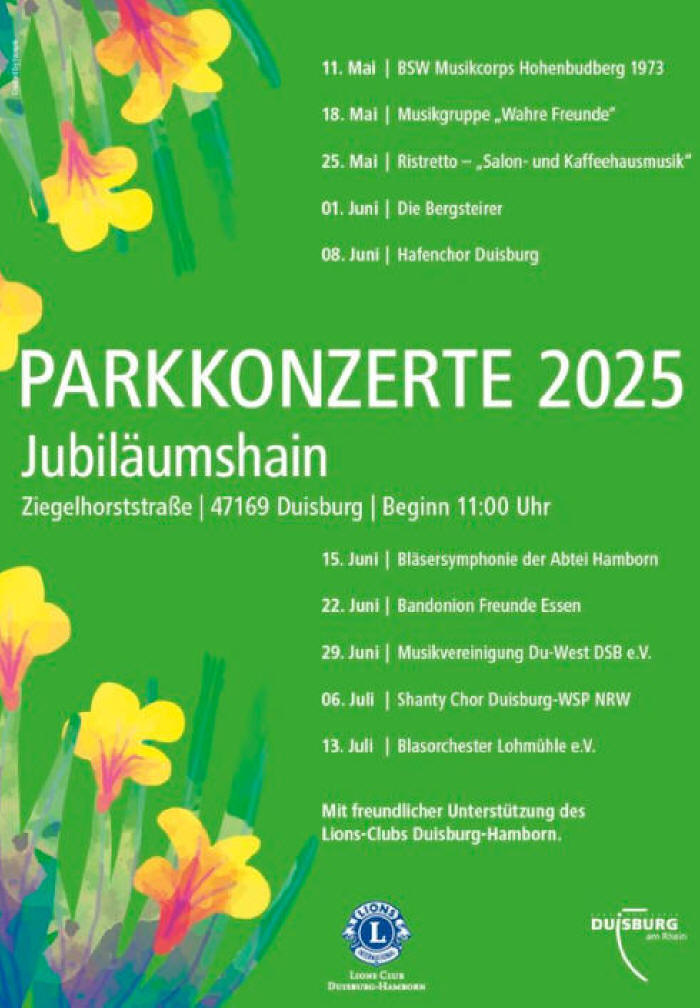

Parkkonzert mit den

„Wahren Freunden“ im Jubiläumshain

Das nächste

Parkkonzert im Jubiläumshain an der Ziegelhorststraße in

Duisburg-Hamborn findet am Sonntag, 18. Mai, um 11 Uhr mit einem

Konzert der Musikgruppe „Wahre Freunde“ statt. Wer hier dabei ist,

erlebt Volksmusik, Schlager, Lieder mit Gefühl, verpackt mit einer

guten Prise Humor.

Auch in diesem Jahr werden die

Parkkonzerte wieder vom Lions Club Duisburg-Hamborn unterstützt. Der

Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es im Internet unter

https://www.facebook.com/ParkkonzerteHamborn Weitere Parkkonzerte

finden an diesen Terminen statt:

25.05.2025 Ristretto – „Salon- und Kaffeehausmusik“

01.06.2025

Die Bergsteirer

08.06.2025 Hafenchor Duisburg

15.06.2025

Bläsersymphonie der Abtei Hamborn

22.06.2025 Bandonion Freunde

Essen

29.06.2025 Musikvereinigung Du-West DSB e.V. 06.07.2025

Shanty Chor Duisburg-WSP NRW 13.07.2025 Blasorchester Lohmühle e.V.

„Gospels and more“ Offenes Chorprojekt in Großenbaum

Annette Erdmann (Foto: Rolf Schotsch), Kantorin der Evangelischen

Versöhnungsgemeinde Duisburg-Süd weiß , welche positiven

Auswirkungen aktives Singen auf das menschliche Wohlbefinden hat.

Davon berichten ihr Chormitglieder und sie kennt es aus eigener

Erfahrung: „Singen heißt Energie tanken, Stress abbauen und die

Seele befreien“. Und: „Gerade in der aktuellen Zeit tut es gut,

gemeinsam von Hoffnung zu singen.“

Alle, die Freude am Singen haben, sind herzlich eingeladen, beim

Gospelprojekt der Kantorei mitzuwirken. Kraftvolle, mitreißende

Gospels und auch gefühlvolle Balladen stehen auf dem Programm,

darunter auch der bekannte Song „You raise me up“. Geprobt wird

jeweils mittwochs von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr: am 14. Mai im

Gemeindehaus, Lauenburger Allee 21 oder nach Absprache in der

Versöhnungskirche, Lauenburger Allee 23.

Wer mitmachen

möchte, kann sich bis zum 4. Mai bei Kantorin Annette Erdmann

anmelden (per E-Mail an annette.erdmann@ekir.de oder telefonisch

0203 / 76 77 09). Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.evgds.de.

Singnachmittage mit Popkantor Daniel Drückes in Wanheim und

Wanheimerort

Musiker und Popkantor Daniel Drückes lädt

alle, die Lust auf gemeinsames Singen in gemütlicher Runde in der

Evangelischen Rheingemeinde Duisburg haben, zweimal im Monat zum

Mitmachen ein. Das nächste Singen in Gemeinschaft gibt es am 14. Mai

2025 um 14 Uhr im Gemeindehaus Wanheimerort, Vogelsangplatz 1; der

zweite Singnachmittag in diesem Monat startet am 15. Mai 2025 um 15

Uhr im Gemeindehaus Wanheim, Beim Knevelshof 45.

Auf dem

Programm stehen wie immer bekannte Lieder, Popsongs und Evergreens.

Zwischen dem Singen ist Platz für Kaffee und Kekse. Die Idee zu den

Musiknachmittagen zum Mitmachen hatte Daniel Drückes gemeinsam mit

Ehrenamtskoordinatorin Maria Hönes: Mit dem zusätzlichen Angebot

gilt es ältere und junge Menschen beim Singen zusammen zu bringen,

ganz nach dem Motto „Singen verbindet Generationen“. Mitsingen darf

jede und jeder.

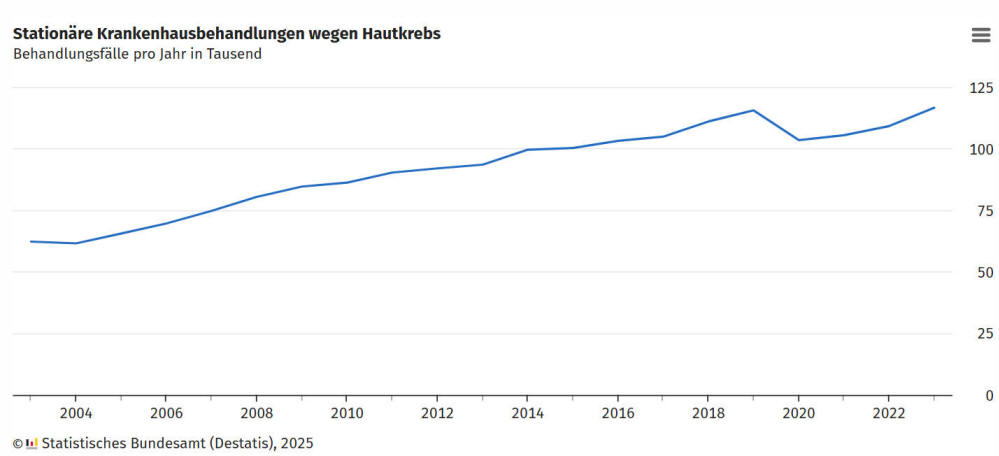

Stationäre Hautkrebsbehandlungen binnen 20 Jahren um

87,5 % gestiegen

Die Tage werden wärmer, und damit

zieht es die Menschen zunehmend ins Freie. Der Sonnenschein birgt

jedoch auch Gesundheitsrisiken: Übermäßige UV-Strahlung und

Sonnenbrände können Krankheiten wie Hautkrebs auslösen. Innerhalb

von 20 Jahren hat die Zahl der Krankenhausbehandlungen wegen

Hautkrebs fast stetig zugenommen.

116 900 Menschen wurden

2023 mit der Diagnose Hautkrebs im Krankenhaus stationär behandelt.

Das waren 87,5 % mehr Fälle als im Jahr 2003, wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt. Zum Vergleich: Die stationären

Krankenhausbehandlungen insgesamt sind im selben Zeitraum um 1,2 %

gefallen.

Behandlungsfälle aufgrund von hellem Hautkrebs besonders stark

gestiegen Zugenommen haben vor allem die Behandlungsfälle aufgrund

des sogenannten hellen Hautkrebses. Sie haben sich binnen 20 Jahren

mehr als verdoppelt (+117,0 %): von 41 900 Fällen im Jahr 2003 auf

91 000 im Jahr 2023. Wegen des sogenannten schwarzen Hautkrebses gab

es 2023 rund 26 000 stationäre Behandlungen und damit gut ein

Viertel (26,9 %) mehr als 2003. Vor allem heller Hautkrebs steht in

Verdacht, durch Sonnenlicht mitausgelöst zu werden.

Hautkrebs

bei 8,1 % aller stationären Krebsbehandlungen Hauptdiagnose

Hautkrebs war bei 8,1 % aller stationären Krebsbehandlungen im Jahr

2023 die Hauptdiagnose. Der Anteil der Hautkrebs- an allen

Krebsbehandlungen hat sich binnen 20 Jahren nahezu verdoppelt: Im

Jahr 2003 hatte er noch bei 4,1 % gelegen. Männer sind dabei

häufiger betroffen als Frauen: Auf sie entfielen zuletzt 56,1 % der

stationären Behandlungen wegen Hautkrebs, aber nur 48,2 % aller

Krankenhausbehandlungen insgesamt.

Zahl der Todesfälle wegen

Hautkrebs binnen 20 Jahren um 60,8 % gestiegen

An Hautkrebs

starben im Jahr 2023 rund 4 500 Menschen. Das waren 60,8 % mehr als

im Jahr 2003 mit 2 800 solcher Todesfälle. Im selben Zeitraum ist

die Zahl der Todesfälle wegen Krebserkrankungen insgesamt lediglich

um 10,1 % gestiegen. Wie bei den meisten Krebserkrankungen sind auch

bei Hautkrebs vor allem ältere Menschen betroffen: So war mehr als

die Hälfte (52,8 %) der 2023 an Hautkrebs Verstorbenen 80 Jahre und

älter.

Relativ gesehen ist das Risiko, an Hautkrebs zu

versterben, in der Altersgruppe der 30- bis 34-Jährigen am höchsten:

Hier war Hautkrebs in 1,0 % der Todesfälle die Todesursache, während

der Anteil über alle Altersgruppen hinweg bei nur 0,4 % lag.

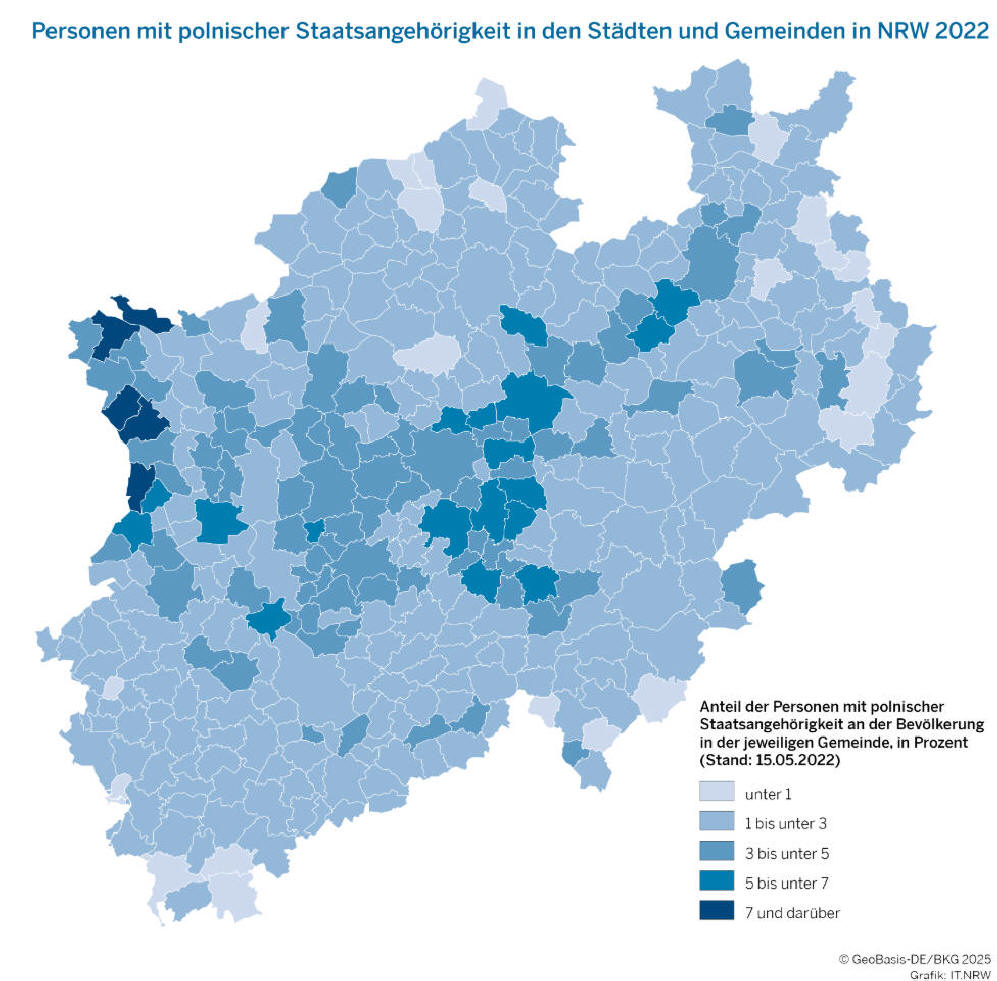

Drei Prozent der Bevölkerung in NRW besaß die polnische

Staatsangehörigkeit

Zum Zensusstichtag am 15. Mai 2022

lebten 536.103 Personen mit einer polnischen Staatsangehörigkeit in

NRW. Somit waren 3,0 % der Bevölkerung polnische Staatsangehörige.

Anlässlich der Präsidentschaftswahlen in Polen am 18. Mai 2025

liefert das Statistische Landesamt auf Basis der Ergebnisse des

Zensus 2022 Fakten zur Struktur der polnischen Bevölkerung in NRW.

Knapp zwei Drittel aller polnischen Personen in NRW sind

Doppelstaatlerinnen oder Doppelstaatler Von den polnischen

Staatsangehörigen in NRW waren 18,6 % im Mai 2022 unter 18 Jahren

alt. Demgegenüber waren 81,4 % der Polinnen und Polen – etwas über

436.000 Personen – volljährig. Fast zwei Drittel bzw. 65,7 % der

Polinnen und Polen in NRW besaßen neben der polnischen auch die

deutsche Staatsangehörigkeit.

Insgesamt waren rund 352.000

Personen deutsch-polnische Doppelstaatlerinnen bzw. Doppelstaatler.

Genau 34 % der Polinnen und Polen besaßen ausschließlich die

polnische Staatsangehörigkeit und 0,3 % waren Staatsangehörige von

Polen und einem weiteren Land. Emmerich und Weeze: Jede/jeder Zehnte

hat die polnische Staatsangehörigkeit Auf Ebene der Gemeinden zeigen

sich deutliche Unterschiede in Bezug auf den Anteil polnischer

Personen an der Gesamtbevölkerung.

So besaß im Mai 2022 jede

zehnte Person in Emmerich am Rhein (10,4 %) und in Weeze (10,1 %)

die polnische Staatsangehörigkeit. Auch in anderen Gemeinden im

Kreis Kleve fand sich ein überdurchschnittlich hoher Anteil von

Polinnen und Polen, so zum Beispiel in den Städten Straelen mit 8,9

%, Kleve mit 8,5 % oder Kevelaer mit 8,3 %. Demgegenüber fanden sich

die geringsten Anteile in einzelnen Gemeinden im Kreis Höxter und im

Kreis Steinfurt.

Zu nennen sind insbesondere die Stadt Marienmünster, in der 0,4

% der Bevölkerung polnisch war, und die Gemeinde Hopsten sowie die

Stadt Brakel mit einem Anteil von jeweils 0,5 % polnischer

Staatsangehöriger. Insgesamt leben mehr als eine halbe Million

Polinnen und Polen in NRW, die meisten in Dortmund und Köln Gemessen

an den absoluten Werten lebten im Mai 2022 auf Gemeindeebene die

meisten Polinnen und Polen in der Stadt Dortmund.

Dort

besaßen 22.787 Personen die polnische Staatsangehörigkeit. Mit

22.737 Polinnen und Polen folgte Köln dicht dahinter auf Platz zwei.

In Essen wohnten 19.490 polnische Staatsangehörige. Damit belegte

Essen Platz drei. Bei Betrachtung der Kreise und kreisfreien Städte

in NRW verliert Essen allerdings seinen dritten Platz: Im Märkischen

Kreis besaßen 2022 insgesamt 20.269 Personen die polnische

Staatsangehörigkeit.