|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 20. Kalenderwoche:

15. Mai

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Freitag, 16. Mai 2025

Alt-Hamborn: Großer Feuerwehr- und Rettungsdienst-Einsatz

auf der Duisburger Straße Auf der Duisburger Straße kam es

heute Mittag in Höhe des Hamborner Rathauses zu mehreren

medizinischen Notfällen. Gegen 13.10 Uhr prallte ein Auto aus

bislang ungeklärter Ursache gegen einen Oberleitungsmast der

Straßenbahn. Der Pkw-Fahrer wurde verletzt und in seinem Fahrzeug

eingeschlossen.

Die Feuerwehr konnte den Autofahrer mit

hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreien, er wurde

anschließend dem Rettungsdienst für die medizinische Versorgung

übergeben. In der Zwischenzeit kam es in der Nähe zu einem Sturz

einer E-RollerFahrerin, um die sich ein zusätzlich alarmierter

Rettungsdienst kümmerte. Auch in der wartenden Straßenbahn musste

eine Person medizinisch notversorgt werden.

Alle drei

Patienten wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort für

weiterführende Untersuchungen und Behandlungen in ein Krankenhaus

gefahren. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr und zehn

des Rettungsdienstes vor Ort im Einsatz. Die Feuerwehr konnte den

Einsatz bereits beenden. Auf der Duisburger Straße kommt es aktuell

noch zu deutlichen Verkehrsbehinderungen.

Rhein-Ruhr-Marathon: Beeinträchtigungen bei Bussen und

Bahnen

Am Sonntag, 18. Mai, startet die 42. Auflage des

Rhein-Ruhr-Marathons. Tausende Sportlerinnen und Sportler gehen dann

auf die durch eine grüne Linie markierte Strecke. Läuferinnen und

Läufer, die sich immer an dieser Ideallinie orientieren, haben im

Ziel nicht nur zwölf Stadtteile Duisburgs durchlaufen, sondern auch

stolze 42,195 Kilometer zurückgelegt.

Shuttlebusse der DVG

fahren die Wechselpunkte des Staffelmarathons an und ermöglichen so

den Zuschauern und Läufern der Laufveranstaltung, die Läufer auf

ihrem Weg mehrfach anzufeuern. Von 8 bis 11 Uhr pendeln alle 15 bis

120 Minuten Busse zwischen Start- und Zielpunkt im Stadion im

Sportpark Duisburg und verschiedenen Streckenpunkten:

Laufkilometer 5: Haltestelle „Marientor“

Laufkilometer 10:

Haltestelle „Waldfriedhof“

Laufkilometer 15: Haltestelle

„Eibenweg“

Abfahrts- und Ankunftshaltestelle der

Shuttlebusse im Sportpark Duisburg ist der Parkplatz P2 am Stadion.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Marathons können die Shuttlebusse

kostenlos nutzen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie

Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen den Start- und Zielpunkt des

Marathons am besten mit der Stadtbahnlinie U79, Ausstieg an den

Haltestellen „Grunewald“ und „Kulturstraße“.

Umleitungen für

den normalen Linienverkehr

Damit die Läuferinnen und Läufer durch

den Straßenverkehr nicht behindert werden, kommt es am

Veranstaltungstag zwischen 7 und 15 Uhr zu Straßensperrungen und

Umleitungen für die Autofahrer, die sich auch auf den Fahrplan der

DVG auswirken.

Betroffen sind die Stadt- und

Straßenbahnlinien U79, 901 und 903 sowie die Buslinien 909, 910,

911, 912, 914, 916, 917, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926,

927, 928, 929, 930, 931, 933, 934, 939, 940, 941, 942 sowie die

Nachtexpresslinien 1 bis 6. Die DVG informiert an den betroffenen

Haltestellen über Umleitungen und verlegte Haltepunkte.

Die

Linie 901 entfällt in der Zeit von 7 bis 11.45 Uhr auf dem

Streckenabschnitt „Vinckeweg“ bis „Scholtenhofstraße“.

Die

Linien 930 und 931 entfallen in dem Zeitraum der Veranstaltung.

Die Linie 939 entfällt in der Zeit von 7 bis 10.30 Uhr.

Die

Nachtexpresslinien 1 bis 6 entfallen in der Zeit von 6.30 bis 9 Uhr.

Alle Informationen rund um den Marathon mit digitalen

interaktiven Karten zu den Buslinien hat die DVG auf Ihrer Webseite

unter dvg-duisburg.de/rheinruhrmarathon zusammengefasst.

Anmeldestart für Duisburger Schulkinder zur

Stadtranderholung 2025

Die beliebte Sommerferienaktion

„Stadtranderholung“ des Jugendamts Duisburg steht in den

Startlöchern: Um 10 Uhr am kommenden Dienstag, 20. Mai, wird die

Online-Anmeldung freigeschaltet. Die Ferienfreizeit findet wie

gewohnt in der zweiten Sommerferienhälfte vom 4. bis zum 22. August

2025 statt.

Die Standorte der Stadtranderholung,

Informationen zu Kosten und Verpflegung sowie der Link zur Anmeldung

sind auf der Internet-Seite

www.duisburg.de/stadtranderholung

zu finden. Das Portal

bleibt bis Freitag, 13. Juni, 10 Uhr geöffnet. In diesem Jahr werden

Betreuungsplätze für 1.500 Kinder an 18 Standorten angeboten.

Teilnehmen können Duisburger Schulkinder ab der abgeschlossenen

1. Schulklasse bis einschließlich zum vollendeten 13. Lebensjahr.

Eine Anmeldung ist nur für den gesamten dreiwöchigen Zeitraum

möglich. Die Betreuungszeit ist montags bis freitags von 8 bis 16

Uhr. Auch 2025 erwartet die Kinder wieder ein abwechslungsreiches,

spannendes und vielfältiges Ferienprogramm.

DMB: Mittelstand wertet Regierungserklärung als gutes

Zeichen für versprochenen Aufbruch

Die erste

Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz sendet aus

Sicht des Deutschen Mittelstands-Bund (DMB) ein wichtiges Signal für

wirtschaftspolitische Reformen. Die angekündigten Schritte lassen

auf eine wirtschaftsfreundliche Politik hoffen, die insbesondere

kleine und mittlere Unternehmen in der aktuellen Lage dringend

benötigen.

Entscheidend ist nun, dass den Ankündigungen auch

konkrete Maßnahmen folgen. Marc S. Tenbieg, geschäftsführender

Vorstand des DMB, äußert sich wie folgt: „Mit seiner ersten

Regierungserklärung hat Bundeskanzler Merz aus Sicht des Deutschen

Mittelstands-Bund (DMB) ein wichtiges Signal für die deutsche

Wirtschaft gesetzt.

Das oberste Ziel muss aus Perspektive

des Mittelstandes jetzt sein, neue Zuversicht im Land zu verbreiten

– und das ist Merz heute gut gelungen. Die Wirtschaft braucht

Perspektiven, und die Leitlinien des Bundeskanzlers bieten die

Aussicht auf nachhaltige Entlastung bei Bürokratie,

Unternehmensbesteuerung und Energiekosten.

Wichtig ist, dass

wie angekündigt zügig erste Maßnahmen wie die 30%-Abschreibungen,

Senkung der Stromsteuer und die Abschaffung des

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes umgesetzt werden.

Bundeskanzler Merz hat völlig recht: Es braucht eine gemeinsame

Kraftanstrengung, um aus der Krise herauszukommen.

Der

Mittelstand tut alles dafür, um diesen Aufschwung mitzugestalten.

Nun kommt es aber darauf an, dass die im Koalitionsvertrag

versprochenen Maßnahmen schnell und spürbar umgesetzt werden. Die

ersten 100 Tage werden entscheidend sein, um Zuversicht zu

verbreiten. Versprechen müssen gehalten, Sofortmaßnahmen zügig

umgesetzt, die Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden.“

17. Wissenschaftsforum Mobilität: Mobilitätskonflikte gemeinsam

lösen

Wie lassen sich wirtschaftliche, ökologische und

soziale Ziele auf dem Weg zu nachhaltiger Mobilität in Einklang

bringen? Diese zentrale Frage stand im Fokus des 17.

Wissenschaftsforums Mobilität, das am 15. Mai 2025 rund 400

Expert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik im Duisburger

CityPalais zusammenbrachte.

Die jährlich stattfindende Konferenz wurde erneut vom Lehrstuhl für

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre & Internationales

Automobilmanagement der Universität Duisburg-Essen organisiert.

Eröffnet wurde das Forum von UDE-Rektorin Prof. Dr. Barbara Albert,

Veranstalterin Prof. Dr. Heike Proff sowie Prof. Dr. Kienle, die

kurzfristig für Ministerin Ina Brandes einsprang und die Grußworte

aus dem nordrhein-westfälischen Ministerium für Kultur und

Wissenschaft übermittelte.

Unter dem diesjährigen Leitthema

„Solving Conflicts on the Way to Sustainable Mobility“ diskutierten

die Teilnehmer:innen, wie umweltfreundliche technologische

Entwicklungen, soziale Akzeptanz und wirtschaftliche Tragfähigkeit

zusammengebracht werden können. Im Fokus stand dabei neben der

Elektromobilität, wie Mobilität in Städten verbessert werden kann

und ÖPNV auf dem Land geschaffen werden kann.

Das

vielfältige Programm umfasste über 60 Fachvorträge in fünf

parallelen Tracks – unter anderem zu Mobility-Management und

-Engineering, urbaner Mobilität, IT, Dienstleistungen und

Rahmenbedingungen. Zwei prominent besetzte Podiumsdiskussionen, eine

Poster-Session im „Knowledge Café“ sowie eine begleitende

Ausstellung innovativer Projekte rundeten das Forum ab.

Zukunftsforscher Lars Thomsen eröffnete die Konferenz mit einer

inspirierenden Keynote und setzte dabei den inhaltlichen Rahmen für

den Tag.

„Wenn wir glauben, dass der Status quo der

Mobilität das Beste ist, was wir tun können, dann fehlt uns der

Blick in die Zukunft.“ Prof. Dr. Barbara Albert unterstrich die

Rolle der Universität: „Die Universität Duisburg-Essen steht für

exzellente Wissenschaft, die Innovationen für Wirtschaft und

Gesellschaft generiert.

Das Wissenschaftsforum Mobilität

zeigt eindrucksvoll, wie wir mit interdisziplinären Perspektiven

Antworten auf zentrale Zukunftsfragen geben.“ Auch Veranstalterin

Prof. Dr. Heike Proff betonte die Notwendigkeit neuer Denkansätze:

„wir müssen mutig weiter, größer und innovativer denken, weil sich

nur dann neue Handlungsräume eröffnen – wer zu eng denkt, kommt aus

den Zielkonflikten in der Transformation der Mobilität nicht

heraus“.

Nachwuchs im Fokus

Erstmals öffnete das Wissenschaftsforum

auch gezielt seine Türen für den Nachwuchs: 60 Schüler:innen der 11.

Jahrgangsstufe der Theodor-König-Gesamtschule Duisburg nutzten die

Gelegenheit, sich über Studienmöglichkeiten und technologische

Innovationen zu informieren und mit Unternehmen vor Ort ins Gespräch

zu kommen. Mit seinem interdisziplinären Ansatz und praxisnahen

Impulsen leistete das Forum erneut einen wichtigen Beitrag zur

Mobilitäts- und Verkehrswende – und zeigte, wie gemeinsame Lösungen

für eine nachhaltige Zukunft möglich werden.

SPD-Fraktion lässt erste Maßnahmen gegen „Autoposer“-Szene umsetzen.

Die „Autoposer“-Szene in Duisburg Wanheim stört die Anwohnerinnen

und Anwohner vor Ort in besonders hohem Maße. Nachts lassen junge

Erwachsene Motoren laut aufheulen und fahren mit stark überhöhter

Geschwindigkeit am Rheinufer entlang. Anwohnerinnen und Anwohner

können nachts nicht schlafen, nicht sicher über die Straße gehen und

fühlen sich bedroht.

Auf Initiative der SPD-Fraktion wurden

jetzt erste Maßnahmen umgesetzt: Auf der Wittlaerer Straße wurde

eine Geschwindigkeitsüberwachung (Blitzer) installiert sowie die

Zahl und Frequenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des

Städtischen Außendienstes (SAD) erhöht. So soll die Geschwindigkeit

der Autos reduziert und der störende Verkehr insbesondere nachts

deutlich reduziert werden.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende

Jannik Neuhaus erklärt dazu: „Dass junge Erwachsene durch ein

Wohngebiet mit teilweise über 70 km/h insbesondere nachts rasen und

Menschen stören, ist für uns als SPD-Fraktion mehr als

unverständlich. Deshalb war für uns klar: Dort muss jetzt etwas

passieren. Wir haben uns darum gekümmert, dass ein Blitzer die

Temposünder erfasst, dadurch Strafen bekommen und zukünftig nicht

mehr durch das Wohngebiet rasen. Damit die „Autoposer“-Szene in dem

gesamten Wohngebiet besser überwacht und Ordnungswidrigkeiten

reduziert und geahndet werden, haben wir darüber hinaus dafür

gesorgt, dass das Ordnungsamt auch nachts mit erhöhter Präsenz vor

Ort sein wird.“

Sommerferien in Rheine:

Sporthelfer-Ausbildung für Jugendliche

Jetzt anmelden und vom

12. bis 19. Juli unvergessliche Ferien erleben! Duisburg

(15.05.2025). Schnell noch die Chance nutzen und vom 12. – 19. Juli

bewegte Sommerferien in der Jugendherberge Rheine verbringen. Im

Preis von 350 € (Mitglieder in einem Sportverein) bzw. 450 €

(Sonstige) sind die An- und Abreise ab Duisburg, die Unterkunft in

der Jugendherberge mit Vollverpflegung, die kompakte

Sporthelfer-Ausbildung I und II sowie das Freizeitprogramm

enthalten.

Unter fachlicher Anleitung lernen Jugendliche im

Alter von 13-17 Jahren, neue Ideen und Trends in Spiel- und

Sportangebote einzubauen. Die Ausbildung berechtigt sie anschließend

zur eigenständigen Planung und Anleitung von Stundenanteilen für

Kinder oder Gleichaltrige. Damit legen sie den ersten Schritt in

Richtung Sportlizenzsystem und zukünftiger Übungsleiter-Tätigkeit.

Neben dem sportlichen Input kommt auch die Freizeit nicht zu

kurz: Ob bei Ausflügen ins nahgelegene Kombibad oder beim

gemeinsamen Grillen – hier ist für jeden etwas dabei! Weitere

Informationen gibt es telefonisch bei der Sportjugend Duisburg unter

0203 / 3000 851 oder per E-Mail an sportjugend@ssb-duisburg.de.

Rotary Clubs Duisburg informierten über FASD auf dem Marina

Markt im Duisburger Innenhafen

Die Rotary Clubs aus

Duisburg setzen ein klares Zeichen für Aufklärung und Prävention: Am

Sonntag, den 11. Mai 2025, informierten sie mit einem eigenen Stand

auf dem Marina Markt im Duisburger Innenhafen über das Thema FASD

(Fetal Alcohol System Disorders).

Die Aktion stieß auf große Resonanz und regte viele interessante

Gespräche an. Auch Mitglieder der Selbsthilfegruppe FASD waren vor

Ort. FASD bezeichnet eine Reihe von körperlichen und geistigen

Beeinträchtigungen, die bei Kindern durch Alkoholkonsum der Mutter

während der Schwangerschaft entstehen können.

Bereits

kleinste Mengen Alkohol können die Entwicklung des ungeborenen

Kindes nachhaltig schädigen. Die Folgen sind meist lebenslang: Lern-

und Konzentrationsprobleme, Verhaltensauffälligkeiten sowie

körperliche und geistige Entwicklungsstörungen zählen zu den

typischen Symptomen. „FASD ist zu 100 Prozent vermeidbar – wenn in

der Schwangerschaft vollständig auf Alkohol verzichtet wird“,

betonen die Vertreter der Duisburger Rotary Clubs.

Genau

darüber klärten sie am Stand auf und kamen mit zahlreichen

Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch. Ziel ist es, das

Bewusstsein für diese so leicht vermeidbare Behinderung zu schärfen.

Über die Rotary Clubs Duisburg: Die Duisburger Rotary Clubs

engagieren sich seit vielen Jahren in sozialen Projekten – lokal und

international.

Mit ihrer Teilnahme am Marina Markt wollten

sie dazu beitragen, ein wichtiges Thema in die Öffentlichkeit zu

tragen und präventive Aufklärungsarbeit zu leisten. Außerdem

unterstützen die Clubs ein Projekt, das in Duisburger Schulen über

die Problematik FASD aufklärt: Eine der wichtigsten Zielgruppen,

nämlich Jugendliche der Klassen 7 bis 9 erfahren durch ärztliche

Mitarbeiterinnen der ÄGGF (Ärztliche Gesellschaft zur

Gesundheitsförderung e.V.) Genaueres über die einschneidenden und

lebenslangen Folgen von Alkoholkonsum für das ungeborene Kind in der

Schwangerschaft.

Unsicherheit durch US-Regierung:

Konjunkturindikator auf „gelb-rot“

Die erratische

Wirtschaftspolitik des US-Präsidenten Donald Trump hinterlässt

Spuren in den Aussichten für die konjunkturelle Entwicklung in den

kommenden Monaten: Das Risiko, dass die deutsche Wirtschaft in

nächster Zeit in eine Rezession gerät, ist in den vergangenen Wochen

leicht gestiegen.

Das signalisiert der monatliche

Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und

Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Für den

Zeitraum von Mai bis Ende Juli 2025 weist der Indikator, der die

neuesten verfügbaren Daten zu den wichtigsten wirtschaftlichen

Kenngrößen bündelt, eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 31,4

Prozent aus.

Anfang April, unmittelbar bevor Trump hohe

Zölle auf US-Importe aus zahlreichen Ländern ankündigte, betrug sie

für die folgenden drei Monate noch 27,3 Prozent. Trotz des relativ

moderaten Anstiegs schaltet der nach dem Ampelsystem arbeitende

Indikator auf „gelb-rot“, da sich auch die statistische Streuung des

Indikators, in der sich die Verunsicherung der

Wirtschaftsakteur*innen ausdrückt, erhöht hat. Im Vormonat zeigte

der Indikator noch die günstigere Phase „gelb-grün. „Gelb-rot“

signalisiert zwar keine akute Rezessionsgefahr, aber erhöhte

konjunkturelle Unsicherheit.

Die aktuelle Zunahme des

Rezessionsrisikos beruht in erster Linie auf der globalen

Verunsicherung, wesentlich ausgelöst durch Trumps Zolldrohungen.

Zwar hat sich vor allem an den Kapitalmärkten in den letzten Tagen

die Stimmung wieder verbessert, nachdem die USA einen großen Teil

der neuen Zölle zeitweilig wieder ausgesetzt haben.

„Der

Mangel an Verlässlichkeit bei der gegenwärtigen US-Administration

birgt aber jederzeit die Gefahr, wichtige Einflussgrößen für das

Funktionieren eines reibungsfreien Welthandels unter Druck zu

setzen, wie die US-Staatsanleihenkurse oder den Wechselkurs des

US-Dollar“, beschreibt IMK-Konjunkturexperte Dr. Thomas Theobald das

fundamentale Gefühl vieler Wirtschaftsakteur*innen. Überdies blieben

trotz des temporären Zurückruderns der US-Regierung in vielen Fällen

Basiszölle in Kraft – etwa 10 Prozent für Lieferungen aus der EU, 30

Prozent für Importe aus China –, „die deutlich oberhalb jener

Zollsätze liegen, die vor Trumps Amtseinführung galten“, so

Theobald.

Die zuletzt positive Entwicklung bei den deutschen

Exporten, bei Industrieproduktion und Auftragseingängen beeinflusst

die neue Prognose des IMK-Indikators hingegen nur wenig. Das liegt

daran, dass sich die neusten vorliegenden Daten dazu auf den März

beziehen.

Der Algorithmus des Indikators interpretiert die recht

guten Zahlen bei Produktion und Ausfuhren als Einmaleffekt, der sich

daraus ergibt, dass sich Unternehmen wichtige Güter schnell noch vor

Zolleinführung sichern wollten. Bei den Aufträgen steige wiederum

das Risiko von Stornierungen, wenn der Welthandel durch die

US-Zollpolitik stärker leiden sollte als im März noch erwartet.

Durch die Vorzieheffekte drohe sogar ein konjunktureller Rückschlag

bei den Exporten im zweiten Quartal.

In der Gesamtschau der

Daten prognostiziert das IMK weiterhin eine konjunkturelle

Stagnation in diesem Jahr, wobei sich die Aussichten dank gestärkter

Binnennachfrage durch privaten Verbrauch und öffentliche

Investitionen in der zweiten Jahreshälfte aufhellen dürften.

Um Deutschland resilienter zu machen gegen negative

außenwirtschaftliche Effekte mahnt Prof. Dr. Sebastian Dullien, der

wissenschaftliche Direktor des IMK, eine „möglichst schnelle“

Umsetzung erster wirtschaftspolitischer Maßnahmen der neuen

Bundesregierung an. Als zentral nennt Dullien die rasche Einführung

der geplanten Sonderabschreibungsregeln für Unternehmen, zusätzliche

Investitionen in die öffentliche Infrastruktur sowie die Dämpfung

der Energiepreise.

Bundesweit

erste internationale Fachausstellung zur Klimaanpassungswirtschaft:

Resilience Expo startet im Juni in NRW

Grundstein für

die internationale Vernetzung in einem wachstumsstarken Markt

14.05.2025 Extreme Wetterereignisse, Wasserknappheit und steigende

Temperaturen erfordern weltweite Anpassungsstrategien.

Bei

der bundesweit ersten Resilience Expo werden am Montag, 23. Juni

2025, im Zeughaus Neuss erstmalig innovative Lösungen und

Geschäftsmodelle ausgestellt, die die Folgen des Klimawandels

abmildern. Unternehmen und Investoren erhalten die Möglichkeit,

zukunftsweisende Entwicklungen zu präsentieren, neue Märkte zu

erschließen und sich zu vernetzen.

Die Resilience Expo

versammelt Unternehmen, Wissenschaft, Interessenverbänden sowie

Fachverwaltungen und Politik – aus dem Rheinischen Revier, aus

Nordrhein-Westfalen, bundesweit und international. Ziel ist es,

gemeinsam eine langfristige grenzüberschreitende

Vernetzungsplattform für die Klimaanpassungswirtschaft zu

etablieren.

Umweltminister Oliver Krischer unterstreicht die

Bedeutung der neuen Resilience Expo: „Mit der Resilience Expo setzen

wir in Nordrhein-Westfalen ein starkes Zeichen für die klimagerechte

Transformation. Die Expo vereint Wirtschaft, Wissenschaft und

Politik in einem vielseitigen Format und macht deutlich, welche

Chancen in resilienten Technologien und nachhaltigen

Geschäftsmodellen stecken. Damit schaffen wir eine Plattform, die

die Kräfte bündelt, das wachsende Angebot an wirksamen Lösungen

präsentiert – und Nordrhein-Westfalen als Modellregion für eine

resiliente Transformation international sichtbar macht.“

Die Resilience Expo verknüpft regionale Innovationen aus

Nordrhein-Westfalen mit internationalen Entwicklungen. Bestehende

Initiativen sollen gebündelt, Synergien genutzt und der

internationale Austausch gestärkt werden. Neben der klassischen

Ausstellung bietet die Resilience Expo mit Workshops und

Diskussionsformaten vielfältige Möglichkeiten zur Vernetzung.

Ziel ist es, Konzepte und Produkte nicht nur zu präsentieren,

sondern aktiv zu diskutieren und so langfristig weiterzuentwickeln.

Die Expo wird in den kommenden drei Jahren vom Bund und vom Land

Nordrhein-Westfalen finanziert. Als internationale Ausstellung

stärkt sie den Standort Nordrhein-Westfalen und trägt zum

wirtschaftlichen und strukturellen Wandel des Rheinischen Reviers

bei.

Um den Einstieg so attraktiv wie möglich zu gestalten,

ist die Teilnahme für Unternehmen und weitere Interessierte aus

Forschung, Interessenverbänden, Verwaltung oder Politik kostenfrei.

Insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen soll so der

Zugang erleichtert werden, um ihre Ideen zu präsentieren und

Kontakte zu knüpfen.

Unternehmen, die sich an dieser oder

der nächsten Resilience Expo beteiligen möchten, können fortlaufend

ihr Interesse unter exhibit@resilience-expo.com bekunden.

Weitere Informationen zur Resilience Expo sowie zur Anmeldung zur

Veranstaltung und zum Newsletter finden Sie unter www.resilience-expo.com.

Die Resilience Expo ist ein Ankerprojekt der Landesregierung

im Rahmen des Strukturwandels im Rheinischen Revier. Bund und Land

unterstützen die nachhaltige Transformation des Rheinischen Reviers

im Zuge des Kohleausstiegs mit mehr als 14,8 Milliarden Euro. Das

Land flankiert die Förderung aus Bundesmitteln mit eigenen

Haushaltsmitteln. Bislang sind 317 Projekte mit einem Fördervolumen

von rund 2,2 Milliarden Euro bewilligt.

Medientrödel

in der Bezirksbibliothek Hamborn

Die Hamborner

Bibliothek im Rathaus-Center Schreckerstraße lädt von Dienstag, 3.

Juni, bis Samstag, 7. Juni, während der Öffnungszeiten zu einem

großen Bücher- und Medientrödel ein. Gelegenheits- und Vielleser

finden ein großes Sortiment von Romanen, aber auch Sachbücher,

Kinder- und Jugendliteratur.

Daneben warten auch Filme,

Hörbücher, CDs, DVDs und Blu-Rays auf Schnäppchenjäger aller

Altersgruppen. Alle Medien werden gegen eine Spende ab 50 Cent

zugunsten der Duisburger Bibliotheksstiftung abgegeben, die damit

Projekte zur Leseförderung finanziert.

Fragen beantworten

die Mitarbeitenden der Bibliothek gerne persönlich oder telefonisch

unter 0203 283-5373 während der Öffnungszeiten dienstags bis

donnerstags von 10.30 bis 13 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr, samstags von

10 bis 13 Uhr.

ERK-Prüfbericht: Klimaziele knapp erreicht

Der Expertenrat für Klimafragen (ERK) sieht die deutschen

Klimaziele für die vergangenen Jahre knapp erreicht. In dem jährlich

erscheinenden Bericht haben die Expertinnen und Experten die

Emissionsdaten des Umweltbundesamts geprüft. Relevant war dabei die

Frage, ob das Emissionsbudget 2021-2030 unter- oder überschritten

wird.

Trotz Zielerreichung auf nationaler Ebene stehen

insbesondere die Sektoren Verkehr und Gebäude weiterhin vor großen

Herausforderungen. Die Vorgaben der europäischen Lastenteilung,

Treibhausgasemissionen zu senken, wurden verfehlt.

„Deutschland hat seine Klimaziele erreicht und das ist erst einmal

eine gute Nachricht. Das zeigt: die Maßnahmen der vergangenen Jahre,

vor allem die Energiewende und das reformierte Gebäudeenergiegesetz,

zeigen Wirkung. Aber: es gibt keinen Grund für die neue Regierung,

sich zurückzulehnen. Der Handlungsdruck ist weiterhin groß, wenn die

Klimaschutzziele 2030 und 2040 erreicht werden sollen.

Das

bedeutet, vor allem die für Klimaschutz und Energie relevanten

Ministerien müssen jetzt schnell arbeitsfähig werden. Die Aufgabe

ist nicht zu unterschätzen, da der Koalitionsvertrag an vielen

klimapolitischen Stellen unscharf ist.“, kommentiert Carolin

Friedemann, Geschäftsführerin der Initiative Klimaneutrales

Deutschland den Bericht.

Bereits in wenigen Monaten, genauer

bis Ende September, müssen gemäß Klimaschutzgesetz bereits geeignete

Maßnahmen für ein klimaneutrales Deutschland über alle Sektoren

hinweg vorliegen. Diese werden dann vom ERK geprüft. Anschließend

muss die neue Regierung bis März 2026 ihr Klimaschutzprogramm

finalisieren, das auch die Zeit bis 2040 berücksichtigt.

Friedemann weiter: „Gerade im Gebäudesektor bedarf es nach wie vor

großer Anstrengungen. Dabei ist das Gebäudeenergiegesetz

entscheidend, um den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen

insbesondere im Bereich Wohnen deutlich zu senken. Unsere Studie zu

Sanierung im Eigenheim zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger

verunsichert sind und Sanierungspläne oftmals auf Eis gelegt wurden.

Daher muss die Regierung jetzt schnell Klarheit herstellen, wie es

mit Anforderungen und Fördermodellen weitergeht.“

Jährlich

prüft der Expertenrat für Klimafragen die Emissionsdaten des

Umweltbundesamts sowie Projektionen bis 2030. Er bewertet, ob

Deutschland die Klimaziele laut Bundes-Klimaschutzgesetz einhält,

und berücksichtigt dabei auch EU-Vorgaben. Die Ergebnisse werden der

Bundesregierung und dem Bundestag vorgelegt.

Hier finden Sie den

Bericht des Expertenrats für Klimafragen.

Solarbetriebene DHL-Packstation in Duisburg-Wanheim eröffnet

Der Automat an der Molbergstraße 10 (Zugang über Beim

Görtzhof) hat 82 Fächer. Die Bedienung ist einfach per App mit dem

Smartphone möglich. Paketempfang und -versand ist rund um die Uhr

möglich.

Kundinnen und Kunden können dort ab sofort rund um

die Uhr ihre Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken.

Die App-gesteuerte Packstation kommt dabei ohne Bildschirm aus. Für

die Nutzung benötigen Kundinnen und Kunden lediglich die kostenlose

Post & DHL App. Mit der Nutzung der Packstationen können sie aktiv

zum klimaneutralen Paketversand beitragen.

Diesen

gewährleisten Deutsche Post und DHL mit dem Programm GoGreen (dank

Kompensationen entstehender Emissionen durch Investitionen in

weltweite Klimaschutzprojekte) für alle nationalen und

internationalen Briefe sowie zusätzlich für alle Päckchen und Pakete

von privaten Kundinnen und Kunden.

Die Nutzung des

kostenlosen Services Packstation trägt zur Reduzierung von

CO2-Emissionen sowie des Verkehrs innerhalb von Städten bei. Im

Vergleich zu einer Haustür-Zustellung werden bei einer

Packstationssendung bei der Auslieferung im Durchschnitt 30 Prozent

CO2 eingespart. Denn die Zustellerinnen und Zusteller können pro

Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und

abholen.

„Die DHL Packstation ist ein Kernelement bei der

Umsetzung einer nachhaltigen Logistik“, sagt Holger Bartels, Leiter

des Multikanalvertriebs Post & Paket Deutschland von DHL Group. Die

App-gesteuerte Packstation benötigt kein Display, da die Kundin oder

der Kunde sie ausschließlich mit seinem Smartphone bedient.

„Wir

haben die App-gesteuerten Packstationen intensiv getestet. Die

Rückmeldungen der Kundinnen und Kunden sind sehr positiv und es hat

sich gezeigt, dass die allermeisten Packstationskunden mit der

Nutzung von Apps auf ihrem Smartphone bestens vertraut sind. Ein

Großteil der App-gesteuerten Packstationen – so wie diese – ist mit

Solarzellen auf dem Dach ausgestattet, sodass sich der neue

Packstationstyp mit regenerativen Energien komplett selbst versorgen

kann.

„Da wir keine externe Stromquelle mehr benötigen,

können wir die DHL Packstation jetzt auch an Orten aufstellen, wo

dies vorher nicht möglich gewesen wäre. Wir werden unseren Service

damit noch näher zu unseren Kundinnen und Kunden bringen“, sagt

Bartels.

Schlemmen in netter Gesellschaft beim

Gemeindefrühstück in Wanheimerort

In der Evangelischen

Rheingemeinde Duisburg gibt es im Gemeindehaus Vogelsangplatz 1 in

Wanheimerort am 16. Mai 2025 um 9.30 Uhr das nächste Schlemmen in

netter Gesellschaft.

Auch bei diesem Frühstucks-Treffen gibt

es am Büffet wieder alles, was neben Lachs, Rührei, Marmeladen,

Brötchen und Kaffee zu einem guten Frühstück gehört. Kosten von zehn

Euro sollten eingeplant werden. Maria Hönes, Ehrenamtskoordinatorin

der Gemeinde, beantwortet Fragen und nimmt Anmeldungen zum Frühstück

entgegen (Tel.: 0203 / 770134).

Neudorf: Gemeinde lädt zum

Auspannen ein

Am Freitag, 16. Mai 2025 gibt es in der

Evangelischen Kirchengemeinde Hochfeld-Neudorf eine gute Gelegenheit

zum Auspannen und zum gemütlichen Wochenausklang: Um 18 Uhr geht es

in Gemeinschaft mit anderen beim Klönen um Gott und die Welt, denn

im Gemeindezentrum an der Gustav-Adolf-Str. 65 öffnet wieder die

Kirchenkneipe.

Engagierte, die die Aktion vorbereiten, laden

herzlich zum Klönen ein. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.hochfeld-neudorf.de.

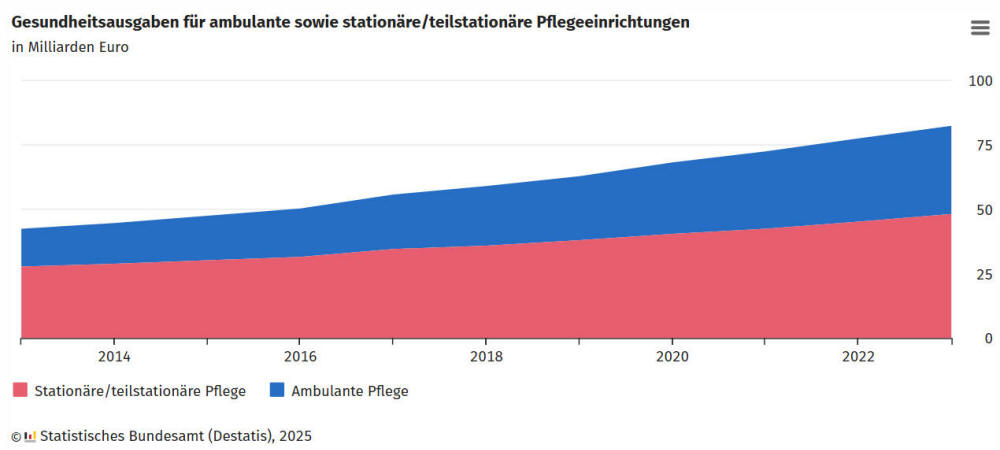

Gesundheitsausgaben in Pflegeeinrichtungen im Jahr 2023

um 6,3 % gestiegen

• Gesundheitsausgaben in

Pflegeeinrichtungen binnen zehn Jahren nahezu verdoppelt • Ausgaben

für häusliche Pflege binnen zehn Jahren verdreifacht

• 407 000

Personen erhielten 2023 Hilfe zur Pflege

Die

Gesundheitsausgaben in ambulanten, stationären und teilstationären

Pflegeeinrichtungen sind im Jahr 2023 um 6,3 % gegenüber dem Vorjahr

gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter

mitteilt, wurden in diesen Einrichtungen 82,4 Milliarden Euro

ausgegeben.

Die Ausgaben in den stationären und

teilstationären Pflegeeinrichtungen (48,2 Milliarden Euro) sind im

Jahr 2023 um 6,7 % gestiegen, während sich die Kosten in ambulanten

Pflegeeinrichtungen (34,2 Milliarden Euro) um 5,8 % gegenüber dem

Vorjahr erhöht haben.

Zu den Einrichtungen der stationären

und teilstationären Pflege zählen unter anderem Altenpflegeheime

sowie Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege. Die

Gesundheitsausgaben insgesamt waren im Jahr 2023 um 0,1 % niedriger

als ein Jahr zuvor. Maßgeblich für den leichten Rückgang waren die

auslaufenden Corona-Maßnahmen.

Gesundheitsausgaben in

Pflegeeinrichtungen steigen binnen zehn Jahren um 94,2 % Zwischen

2013 und 2023 haben sich die Gesundheitsausgaben in Einrichtungen

der ambulanten, stationären und teilstationären Pflege von

42,4 Milliarden Euro um 94,2 % auf 82,4 Milliarden Euro erhöht.

Die Gesundheitsausgaben in ambulanten Pflegeeinrichtungen

stiegen um 132,9 %. In der stationären und teilstationären Pflege

waren die Ausgaben 2023 um knapp drei Viertel (+73,8 %) höher als

zehn Jahre zuvor. Die gesamten Gesundheitsausgaben sind im

Zehnjahresvergleich um 59,4 % gestiegen. In diesen Zeitraum fiel

insbesondere die Einführung des neuen weiter gefassten

Pflegebedürftigkeitsbegriffs 2017.

Ausgaben für häusliche Pflege binnen zehn Jahren verdreifacht

Die Gesundheitsausgaben für pflegerische Leistungen, die von

privaten Haushalten oder Angehörigen erbracht werden, lagen im Jahr

2023 bei 21,6 Milliarden Euro. Damit haben sich die Ausgaben für

häusliche Pflege gegenüber dem Vorjahr um 8,3 % erhöht. 2013 lagen

die Ausgaben für pflegerische Leistungen im häuslichen Bereich bei

7,2 Milliarden Euro und haben sich somit binnen zehn Jahren fast

verdreifacht (+198,7 %). Auch hier ist die Einführung des neuen

weiter gefassten Pflegebedürftigkeitsbegriffs 2017 zu

berücksichtigen.

Zwei Drittel der Pflegebedürftigen werden

überwiegend durch Angehörige zu Hause versorgt

Die Zahl der

Pflegebedürftigen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI)

hat sich binnen zehn Jahren mehr als verdoppelt: Im Dezember 2023

waren in Deutschland 5,7 Millionen Menschen pflegebedürftig, zehn

Jahre zuvor waren es noch 2,6 Millionen. Die starke Zunahme der

Pflegebedürftigen zeigt, dass sich hier neben der Alterung der

Gesellschaft starke Effekte durch die Einführung des weiter

gefassten Pflegebedürftigkeitsbegriffs zum 1. Januar 2017 auswirken.

Seither werden Menschen eher als pflegebedürftig eingestuft als

zuvor. Der Pflegevorausberechnung zufolge

könnte die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland bis

2055 auf etwa 7,6 Millionen Pflegebedürftige zunehmen. Der Großteil

der Pflegebedürftigen (86 % beziehungsweise 4,9 Millionen) wurde

2023 zu Hause versorgt.

Zwei Drittel der Pflegebedürftigen

(67 % beziehungsweise 3,8 Millionen) wurden zu Hause überwiegend

durch Angehörige betreut. 1,1 Millionen Pflegebedürftige (19 %)

wurden zu Hause mithilfe oder vollständig von ambulanten Pflege-

oder Betreuungsdiensten versorgt. Rund

0,8 Millionen Pflegebedürftige (14 %) wurden vollstationär in

Pflegeheimen betreut.

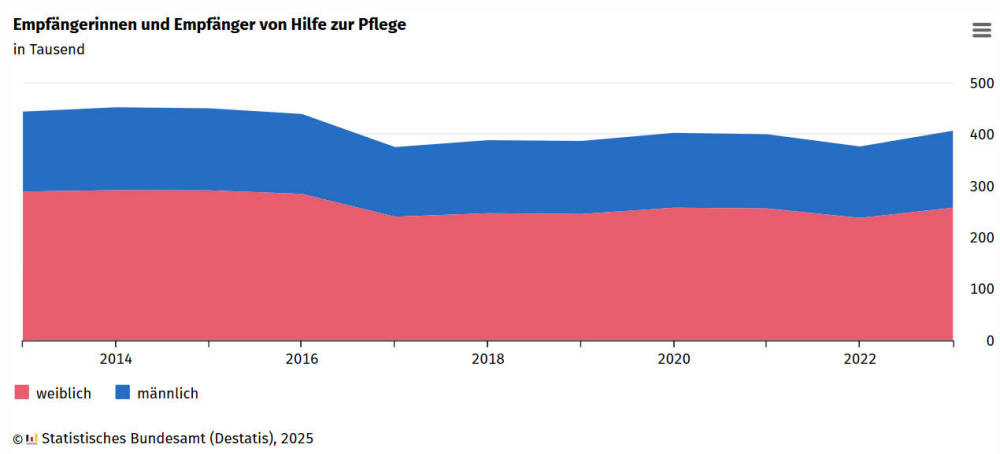

Zahl der Empfängerinnen und Empfänger

von Hilfe zur Pflege zuletzt gestiegen

Rund

407 000 Pflegebedürftige erhielten im Jahr 2023 die Sozialleistung

Hilfe zur Pflege. Davon waren knapp zwei Drittel (63 %) Frauen.

Auf die Hilfe hat Anspruch, wem nicht zuzumuten ist, die für die

Hilfe zur Pflege benötigten Mittel aus seinem Einkommen und Vermögen

(nach den Vorschriften des SGB XI) aufzubringen. Gegenüber dem Jahr

2022 nahm die Zahl um 8,1 % zu.

Im Vergleich zu 2013 sank

die Zahl der Personen, die Hilfe zur Pflege erhalten, um 8,3 %. Ein

Großteil der Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zur Pflege

(82 %) wurde in einer Einrichtung gepflegt, knapp ein Fünftel (19 %)

insbesondere zu Hause.

Zahl der Deutschlandstipendien im Jahr 2024 um 5 %

gestiegen

33 000 Studierende erhielten eine Förderung nach dem

Stipendienprogramm-Gesetz

Im Jahr 2024 haben 33 000

Studierende ein Deutschlandstipendium nach dem

Stipendienprogramm-Gesetz erhalten. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, stieg die Zahl der Stipendiatinnen und

Stipendiaten damit gegenüber dem Jahr 2023 um 5 %. Ihr Anteil an

allen Studierenden lag – gemessen an der vorläufigen Gesamtzahl der

Studierenden des Wintersemesters 2024/2025 – bei 1,2 %. Mit dem

Deutschlandstipendium werden seit dem Sommersemester 2011

Studierende gefördert, deren Werdegang herausragende Leistungen in

Studium und Beruf erwarten lässt.

Hochschulen werben für Stipendien 34

Millionen Euro von privaten Mittelgebern ein Die

Deutschlandstipendien in Höhe von monatlich 300 Euro werden je zur

Hälfte vom Bund und von privaten Mittelgebern finanziert, die von

den Hochschulen akquiriert werden müssen. Die Förderung läuft in der

Regel über mindestens zwei Semester.

2024 warben die

Hochschulen von privaten Mittelgebern Fördermittel in Höhe von

insgesamt 34 Millionen Euro ein, das waren 2,6 % mehr als im

Vorjahr. Die Mittelgeber waren 2024 vor allem Kapitalgesellschaften

(3 075 Mittelgeber mit insgesamt 9,8 Millionen Euro Fördersumme),

sonstige juristische Personen des privaten Rechts, wie zum Beispiel

eingetragene Vereine, eingetragene Genossenschaften oder Stiftungen

des privaten Rechts (2 446 Mittelgeber mit insgesamt 14,2 Millionen

Euro Fördersumme) sowie Privatpersonen und Einzelunternehmen (2 076

Mittelgeber mit insgesamt 4,7 Millionen Euro Fördersumme).

Anteil der Stipendiatinnen und Stipendiaten im Saarland am höchsten

Wie bereits in den Vorjahren waren die Hochschulen im Saarland

bei der Einwerbung privater Fördermittel für

Deutschland-Stipendiatinnen und -Stipendiaten am erfolgreichsten.

2024 konnten hier 1,9 % der Studierenden – bezogen auf die

Studierendenzahl im Wintersemester 2024/2025 – mit einem

Deutschlandstipendium gefördert werden. Den geringsten Anteil

Geförderter mit einem Deutschlandstipendium gab es 2024 in Thüringen

mit 0,5 % der Studierenden.