|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 21. Kalenderwoche:

22. Mai

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Freitag, 23. Mai 2025

Nach ernüchternden

Wohnungsbauzahlen: Bundesbauministerium will

zügig einen Wohnungsbauturbo vorlegen

Zu den am 23. Mai vom Statistischen

Bundesamt veröffentlichten

Fertigstellungszahlen im Wohnungsbau 2024

erklärt Verena Hubertz, Bundesministerin für

Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen:

„In Deutschland wird zu wenig und zu langsam

gebaut. Im vergangenen Jahr wurden knapp

252.000 Wohnungen errichtet – ein Rückgang

von über 42.000 Wohnungen gegenüber 2023.

Das ist auch ein Resultat der ungünstigen

Umstände und Rahmenbedingungen. Zudem sind

Genehmigungsverfahren zu kompliziert und

langwierig, Baukosten zu hoch und

Förderbedingungen zu undurchsichtig.

Was wir jetzt brauchen, ist ein

Dreiklang aus Tempo, Technologie und

Toleranz, um wieder Schwung in den

Wohnungsmarkt zu bringen und auch den

Bauüberhang von rund 760.000 genehmigten,

aber noch nicht fertig gebauten Wohnungen,

zu aktivieren. Wir werden zügig einen

Wohnungsbauturbo vorlegen, steuerliche

Anreize verbessern und Neubauförderprogramme

radikal vereinfachen. Gleichzeitig setzen

wir die soziale Wohnraumförderung auf

Rekordniveau fort. Um Baukosten zu senken,

werden wir die Planungs- und

Genehmigungsverfahren beschleunigen und auf

serielles und modulares Bauen setzen, denn

das ist die Zukunft.

All das wird nur

funktionieren, wenn wir auch bauen wollen

und Bauen und Stadtentwicklung als Chance

für die Gesellschaft begreifen. Ich möchte,

dass der Friseur, die Busfahrerin, die junge

Familie oder der alleinlebende Rentner auch

die passende Wohnung finden. Dafür müssen

die Bagger wieder rollen und wir müssen

bauen, bauen, bauen. Und das zu bezahlbaren

Preisen.“

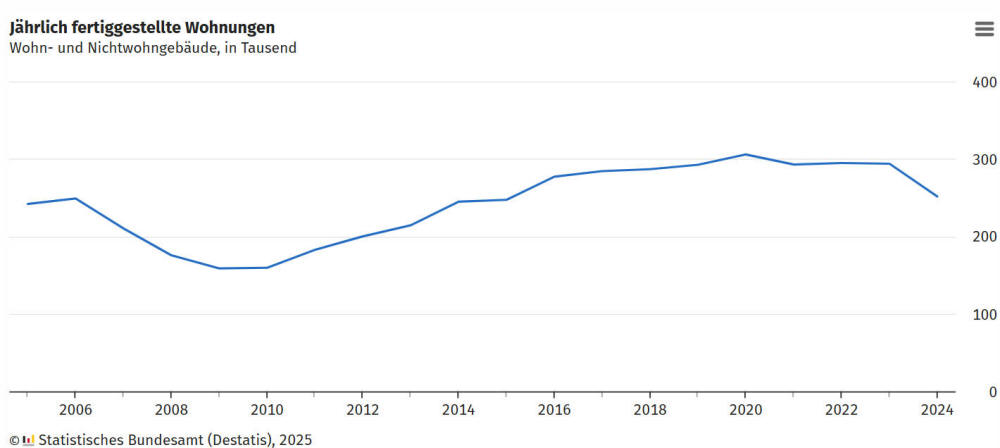

14,4 % weniger fertiggestellte Wohnungen im Jahr 2024

• Insgesamt 251 900 Wohnungen

fertiggestellt – Rückgang im Neubau bei

allen Gebäudearten außer Wohnheimen

•

Bauüberhang verringert sich auf 759 700

genehmigte, aber noch nicht fertiggestellte

Wohnungen zum Jahresende 2024, davon 330 000

bereits im Bau

• Durchschnittliche Dauer

zwischen Baugenehmigung und Fertigstellung

eines Wohngebäudes seit 2020 um 6 Monate

verlängert

Im Jahr 2024 wurden in

Deutschland 251 900 Wohnungen gebaut. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, waren das 14,4 % oder 42 500

Wohnungen weniger als im Vorjahr. Das war

der erste deutliche Rückgang, nachdem die

Zahl fertiggestellter Wohnungen in den

Jahren 2021 bis 2023 jeweils um 294 000

gelegen hatte. Zuvor war die Zahl neuer

Wohnungen von ihrem Tiefststand von 159 000

im Jahr 2009 bis auf den bisherigen

Höchststand von 306 400 im Jahr 2020

gestiegen. In diesen Ergebnissen sind sowohl

Wohnungen in neuen Wohn- und

Nichtwohngebäuden als auch neue Wohnungen in

bestehenden Gebäuden enthalten.

Besonders starke Rückgänge bei neuen Ein- und

Zweifamilienhäusern

Von den im

Jahr 2024 fertiggestellten Wohnungen

befanden sich 215 900 in neu errichteten

Wohngebäuden. Das waren 16,1 % oder 41 400

Wohnungen weniger als im Vorjahr. Besonders

starke Rückgänge gab es bei den meist von

Privatpersonen errichteten Ein- und

Zweifamilienhäusern: Mit 54 500

Einfamilienhäusern wurden 22,1 % oder 15 400

weniger fertiggestellt als im Vorjahr.

Die Zahl neuer Wohnungen in

Zweifamilienhäusern fiel um 26,2 % oder

6 300 auf 17 600. In Mehrfamilienhäusern,

der zahlenmäßig stärksten und vor allem von

Unternehmen gebauten Gebäudeart, wurden

135 300 Neubauwohnungen geschaffen, das

waren 13,4 % oder 21 000 weniger als im Jahr

2023. In neu errichteten Wohnheimen stieg

die Zahl fertiggestellter Wohnungen dagegen

um 17,6 % oder 1 300 auf 8 500.

In

neuen Nichtwohngebäuden entstanden 4 800

Wohnungen und damit 15,0 % oder 800 weniger

als im Vorjahr. Nach Bauherrengruppen

betrachtet entfielen von den im Jahr 2024

fertiggestellten Neubauwohnungen 112 500 auf

Unternehmen (-11,8 % oder -15 100 zum

Vorjahr) und 95 400 auf Privatpersonen

(-20,4 % oder -24 500).

Von Trägern

der öffentlichen Hand wurden 9 500

Neubauwohnungen fertiggestellt (-20,5 % oder

-2 500). Die Zahl fertiggestellter Wohnungen

in bereits bestehenden Wohngebäuden blieb im

Jahr 2024 mit 30 300 gegenüber dem Vorjahr

konstant.

Durchschnittlich

26 Monate von der Genehmigung bis zur

Fertigstellung im Neubau

Die

durchschnittliche Abwicklungsdauer von

Neubauwohnungen in Wohngebäuden, also die

Zeit von der Genehmigungserteilung bis zur

Fertigstellung, hat sich bei den im Jahr

2024 fertiggestellten Wohngebäuden auf 26

Monate weiter verlängert. Im Jahr 2023 hatte

der Bau einer Wohnung noch 24 Monate

gedauert, im Jahr 2020 lediglich 20 Monate.

Neubauwohnungen mit durchschnittlich

96,2 Quadratmetern Wohnfläche Eine

Neubauwohnung – von der Einzimmerwohnung bis

zum Einfamilienhaus – hatte im Jahr 2024

eine durchschnittliche Wohnfläche von

96,2 Quadratmetern. Damit hielt der Trend zu

kleineren Wohnungen an. Die bisher größte

Wohnfläche je Wohnung war im Jahr 2007 mit

116,4 Quadratmetern gemessen worden, seitdem

nahm die durchschnittliche Wohnungsgröße

tendenziell ab.

Bauüberhang

verringert sich im zweiten Jahr in Folge

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen

fiel im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um

17,1 % auf 215 300 und war damit deutlich

geringer als die Zahl der fertiggestellten

Wohnungen.

Dadurch ging die als

Bauüberhang bezeichnete Zahl bereits

genehmigter, aber noch nicht

fertiggestellter Wohnungen im

Vorjahresvergleich im zweiten Jahr in Folge

zurück, und zwar um 67 000 auf 759 700

Wohnungen zum Jahresende 2024. Davon

befanden sich 330 000 Wohnungen bereits im

Bau (179 200 Wohnungen waren "unter Dach"

beziehungsweise im Rohbau fertiggestellt).

Der bisher höchste Bauüberhang war im

Jahr 1995 mit 928 500 Wohnungen gemessen

worden. 29 000 erloschene Baugenehmigungen

für Wohnungen im Jahr 2024 Der Rückgang des

Bauüberhangs ist auch auf die hohe Zahl

erloschener Baugenehmigungen zurückzuführen,

bei denen in der Regel die mehrjährige

Gültigkeitsdauer der Genehmigung abgelaufen

ist.

Im Jahr 2024 erloschen 29 000

Baugenehmigungen, das war der höchste Wert

seit 2002 und ein Anstieg um rund ein

Viertel gegenüber den Vorjahren (2023:

22 700; 2022: 22 800). Zur Anzahl der im

Bauüberhang enthaltenen Bauvorhaben, deren

Genehmigung zwar noch nicht erloschen sind,

die aber nicht mehr weiterverfolgt werden,

liegen keine Informationen vor.

7,3 % weniger umbauter Raum bei

Nichtwohngebäuden Auch die Bauaktivität bei

Nichtwohngebäuden ist im Jahr 2024 deutlich

zurückgegangen. Nichtwohngebäude sind zum

Beispiel Fabrikgebäude und Lagerhallen,

Büro- und Verwaltungsgebäude oder

landwirtschaftliche Betriebsgebäude.

Der zentrale Indikator für die

Bauaktivität bei Nichtwohngebäuden ist der

umbaute Raum. Bei den im Jahr 2024

fertiggestellten Nichtwohngebäuden

verringerte sich der umbaute Raum gegenüber

dem Jahr 2023 um 7,3 % auf 177,7 Millionen

Kubikmeter. Besonders stark war der Rückgang

bei den Handels- und Warenlagergebäuden mit

-20,3 % beziehungsweise -12,9 %.

Die DVG macht Platz für

Schützen

Von Freitag,

23. Mai, bis Sonntag, 25. Mai, finden in Duisburg-Serm

Schützenumzüge statt. Deshalb weicht die DVG zeitweise auf eine

Umleitungsstrecke aus.

Verfahrenslotsen

unterstützen junge Menschen bei der Eingliederungshilfe

Nicht alle finden sich im komplexen System der Eingliederungs-

und Jugendhilfe problemlos zurecht. Umso wichtiger ist eine

kompetente und verlässliche Unterstützung: Die Verfahrenslotsen der

Stadt Duisburg – spezialisierte Fachkräfte im Jugendamt – begleiten

junge Menschen mit (drohenden) Behinderungen und ihre Familien auf

dem Weg zur passenden Hilfe.

Die Verfahrenslotsen

informieren über individuelle Leistungsansprüche, beraten umfassend

und stehen auf Wunsch bei Behördengängen, Antragsverfahren,

Widersprüchen oder Konflikten mit Leistungsträgern, Ämtern und

anderen Einrichtungen zur Seite. Ziel ist es, Familien spürbar zu

entlasten und den Zugang zu notwendigen Unterstützungsangeboten zu

erleichtern.

Im Mittelpunkt steht dabei die

gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit

Behinderung – von der medizinischen Rehabilitation (z. B.

Sprachtherapie, Frühförderung) über Hilfen zur schulischen oder

beruflichen Bildung (etwa Schul- oder Studienassistenz) bis hin zur

Unterstützung im Alltag und bei der Mobilität. Die Beratung durch

die Verfahrenslotsen ist kostenfrei und kann flexibel erfolgen –

persönlich, telefonisch, per Videokonferenz oder E-Mail.

Die

barrierefrei erreichbaren Büros befinden sich in der Obermauerstraße

1–3 in Duisburg-Mitte. Offene telefonische Sprechzeiten bietet das

Team unter 0203/283-7847 immer montags und freitags von 10 bis 12

Uhr sowie mittwochs von 12 bis 16 Uhr an. Außerhalb dieser Zeiten

können ebenfalls individuelle Termine vereinbart werden – auch

außerhalb der Dienststelle. Schriftliche Anfragen sind per E-Mail an

verfahrenslotsen@stadt-duisburg.de zu richten.

Weitere

Informationen gibt es online auf der städtischen Internetseite unter

www.duisburg.de/verfahrenslotsen.

Verfahrenslotsen v.l.: Christina Gemerzki, Peter Zeyen, Milena

Höltgen und Mirko Greifenberg. Die Verfahrenslotsen helfen sich im

oft komplizierten System der Eingliederungshilfe und Jugendhilfe

zurechtzufinden. Sie klären über Ansprüche und Leistungen auf,

beraten individuell und begleiten auf Wunsch bei Behördengängen,

Antragsstellungen, Widerspruchsverfahren oder Konflikten mit

unterschiedlichen Trägern, Ämtern und weiteren Einrichtungen. Foto:

Tanja Pickartz / Stadt Duisburg

Mehr Naturschutz im

Ruhrgebiet: RVR Ruhr Grün schafft sechs neue

Bundesfreiwilligendienst-Stellen

Der Eigenbetrieb Ruhr

Grün des Regionalverbandes Ruhr (RVR) erweitert sein Engagement für

den Naturschutz und schafft sechs neue Stellen im

Bundesfreiwilligendienst (BFD). Die BFD-Plätze bieten

Naturbegeisterten die Chance, aktiv zum Erhalt der biologischen

Vielfalt im Ruhrgebiet beizutragen. Die Freiwilligen werden unter

anderem bei Projekten zur Wald- und Gewässerpflege sowie beim Schutz

bedrohter Arten mitwirken.

Die Arbeit bietet einen

umfassenden Einblick in die vielfältigen ökologischen Aufgaben des

RVR und ermöglicht wertvolle Praxiserfahrung im Naturschutz. "Mit

den zusätzlichen Bundesfreiwilligendienst-Stellen geben wir mehr

Menschen die Möglichkeit, praktische Erfahrungen im Naturschutz zu

sammeln und gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität

unserer Region zu leisten.

Dies ist ein weiterer Baustein

auf dem Weg zur grünsten Industrieregion ", betont Carsten

Uhlenbrock, Betriebsleiter von RVR Ruhr Grün. Der

Bundesfreiwilligendienst beginnt am 1. August 2025. Interessierte

können sich ab sofort auf der RVR-Karriereseite bewerben:

https://www.rvr.ruhr/politik-regionalverband/ueber-uns/startseite-karriere/

- idr

Verwaltungsvereinbarung zur Städtebauförderung

in Kraft getreten: Städtebauliche Investitionen mit 790 Mio. Euro

können starten

Die Städtebauförderung steht für starke

Quartiere, ein attraktives Lebensumfeld und ein gutes Miteinander in

der Nachbarschaft. Seit über 50 Jahren leisten Bund, Länder und

Kommunen mit der Städtebauförderung einen maßgeblichen Beitrag zu

lebenswerten Quartieren für die Bewohnerinnen und Bewohner sowohl in

städtischen als auch in ländlichen Räumen.

Die Wirkung der

Städtebauförderung umfasst die Entwicklung und Umsetzung von

Strategien für resiliente und zukunftsfähige Lebensräume – von

Hitzeanpassungsplänen über attraktive Sport- und Bewegungsräume bis

hin zur sozialgerechten Quartiersentwicklung. Mit der Unterzeichnung

der Verwaltungsvereinbarung zur Städtebauförderung durch alle

Bundesländer wurde nun die rechtliche Voraussetzung dafür

geschaffen, dass die Gewährung der Bundesförderung an die Länder zur

städtebaulichen Unterstützung der Städte und Gemeinden erfolgen

kann.

Dazu Verena Hubertz, Bundesministerin für Wohnen,

Stadtentwicklung und Bauwesen: „Die Städtebauförderung ist das

wichtigste Instrument der Stadtentwicklung in Deutschland. Etwa

12.400 bislang geförderte Gesamtmaßnahmen sprechen eine deutliche

Sprache. 1 Euro Städtebauförderung bewirkt durchschnittlich rund 7

Euro private und öffentliche Folgeinvestitionen. Das ist gut

investiertes Geld in lebendige Gemeinschaften und lebenswerte

Städte. Wir wollen deshalb die Mittel in dieser Legislaturperiode

schrittweise verdoppeln. Ich danke dem Haushaltsausschuss, dass wir

es geschafft haben, die Förderung auch im Jahr 2025 verlässlich

weiterzuführen.“

Die Bund-Länder-Vereinbarung ist am

vergangenen Freitag in Kraft getreten. Zuvor hatte der

Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages trotz noch fehlenden

Bundeshaushalts 2025 die Bereitstellung der Finanzmittel für das

Jahr 2025 ermöglicht und damit für die notwendige Planungssicherheit

bei den Ländern und Kommunen gesorgt. Auch im Jahr 2025 stellt der

Bund erneut 790 Millionen Euro für die Städtebauförderung bereit.

An den Kosten der Städtebauförderung beteiligen sich Bund,

Land und Kommune je zu einem Drittel. Im aktuellen Koalitionsvertrag

für die 21. Legislaturperiode haben sich die Regierungsparteien

zudem darauf verständigt, die Mittel für die Städtebauförderung

schrittweise zu verdoppeln. Weitere Informationen zur

Städtebauförderung finden Sie unter:

https://www.staedtebaufoerderung.info

Spielerisch die Welt der Logistik entdecken - Ideen-Wettbewerb

Logistikids 2025 gestartet

Beim Wettbewerb Logistikids

geht es darum, dass Kinder Logistik spielerisch entdecken. In diesem

Jahr geht es um die Frage, wie die Kiwi zu uns nach Hause kommt und

wie heute im Onlineshop Bestelltes, morgen da ist. Bis zum 3.

November können Grundschulen und Kindergärten ihre Projekte

einreichen.

Ob basteln, filmen, malen, bauen: Bei ihren

Projekten dürfen sich die jungen Teilnehmenden kreativ ausprobieren

und dabei erleben, wie wichtig Transport und Logistik für unser

tägliches Leben sind. Mindestens fünf Kinder pro Gruppe sollten es

sein, im Alter zwischen fünf und elf Jahren.

Die besten

Beiträge werden mit bis zu 1.000 € Preisgeld sowie Sachpreisen

belohnt. Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen und ein

Anmeldeformular finden Sie unter

www.ihk.de/niederrhein/logistikids

NRW vor Warnstreik-Welle in Brauereien?

Beschäftigte fordern Lohn-Plus

24,2 Millionen

Bierflaschen in Duisburg unterwegs – aber bald wohl ein paar weniger

Überall Bierkisten: im Keller, in der Küche. Und auch im

Kofferraum, wenn die Kisten geholt oder weggebracht werden. Rein

statistisch sind in Duisburg in der Spitze – also an „heißen

Biertrink-Tagen“ – rund 24,2 Millionen Mehrwegflaschen Bier im

Umlauf: volle und leere. Und natürlich die, die gerade getrunken

werden. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten

hingewiesen.

Die NGG Nordrhein beruft sich dabei auf Zahlen

des Deutschen Brauerbundes. Der Brauerei-Verband zählt bis zu vier

Milliarden Mehrweg-Glasflaschen, die bundesweit zwischen den

Brauereien, den Getränkehändlern, den Supermärkten und den

Haushalten unterwegs sind.

Doch die NGG Nordrhein warnt: Die

Bierflaschen in den Haushalten in Duisburg könnten demnächst weniger

werden. Denn in etlichen Brauereien in Nordrhein-Westfalen komme es

in den nächsten Tagen und Wochen zu Warnstreiks. Und das, obwohl

„bierdurstige Feiertage“ vor der Tür stehen: Christi Himmelfahrt und

Pfingsten. „Auch der Sommer-Durst könnte leiden: Eine gedrosselte

Bierproduktion würde dann auch Grillabende und Sommerfeste trockener

ausfallen lassen“, sagt Adnan Kandemir.

Der Geschäftsführer

der NGG Nordrhein nennt die Gründe für die drohende Drosselung beim

Bier am Zapfhahn und in der Flasche: „In den nordrhein-westfälischen

Brauereien hat sich so einiges an Ärger zusammengebraut. Die

Arbeitgeber treten beim Lohn gewaltig auf die Bremse. Damit

provozieren sie jetzt einen ‚Knoten in der Bierleitung‘ – nämlich

eine ganze Reihe von Warnstreiks in vielen nordrhein-westfälischen

Brauereien“, so Adnan Kandemir.

Vom Sudkessel über das Labor

bis zum Fasskeller: Die NGG fordert für alle Brauerei-Beschäftigten

ein Lohn-Plus von 6,6 Prozent in diesem Jahr. „Mindestens müssen

aber alle, die Vollzeit arbeiten, 280 Euro pro Monat mehr verdienen.

Davon profitieren dann vor allem auch die, die nicht – wie zum

Beispiel die Brauer – weiter oben auf der Lohn-Leiter stehen.

Außerdem sollen auch die Azubis mehr bekommen: 130 Euro pro Monat“,

fordert Adnan Kandemir.

Die Arbeitgeber haben nach Angaben

der Gewerkschaft bislang jedoch lediglich 2,2 Prozent für dieses und

2 Prozent für das kommende Jahr angeboten. „Das ist ein eindeutig zu

dünnes Lohn-Plus für ordentlich gebrautes Bier“, so Kandemir. Zur

dritten und damit entscheidenden Verhandlungsrunde treffen

Gewerkschaft und die rheinisch-westfälischen Brauerei-Arbeitgeber am

kommenden Mittwoch (Hinweis f.d. Red.: 28. Mai) zusammen.

Der VdK Duisburg-Neudorf besucht den Landtag

Der Duisburger SPD-Abgeordnete Frank Börner, konnte diese Woche

Mitglieder des Sozialverbands VdK aus Duisburg-Neudorf begrüßen. Der

VdK wurde 1950 als „Verband der Kriegsbeschädigten,

Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands“ gegründet. Er

vertritt die Interessen von Sozialrentnern, Menschen mit

Behinderung, Unfallopfern sowie Kriegs- und Wehrdienstopfern.

Bundesweit zählt er mehr als 2,2 Millionen Mitglieder.

In

Nordrhein-Westfalen sind es mehr als 400.000 - organisiert in 43

Kreisverbänden und rund 800 Ortsverbänden. Die Mitglieder hatten

sich einen guten Tag für den Besuch ausgesucht: das Plenum tagte und

sie konnten eine Stunde auf der Besuchertribüne die Debatte der

Parlamentarier zum Thema Bildung live verfolgen.

Anschließend war Zeit mit Frank Börner zu diskutieren und Fragen zu

stellen. Es ging u. a. um den Fachkräftemangel in der Pflege und die

damit verbundenen Probleme. Auch das Thema Inklusion bzw.

Barrierefreiheit im Alltag und im öffentlichen Raum bewegte die

Duisburger Gäste. „Das war ein interessanter und lebhafter Austausch

– vielen Dank für euren Besuch“, verabschiedete Börner die

Duisburger nach Hause.

Foto Büro Börner

VDI zum Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsweisen: „Wir

brauchen jetzt eine Innovationsagenda“ - 5-Punkte-Programm gefordert

Deutschlands Wirtschaft stagniert, das bestätigt auch die heutige

Konjunkturprognose der Wirtschaftsweisen. Der VDI spricht sich jetzt

für eine Strukturreform und eine Ausrichtung der Politik auf

Innovationen aus.

VDI-Direktor Adrian Willig sagt zum

Frühjahrsgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: “Die Zeichen stehen leider nach

wie vor auf Nullwachstum. Die deutsche Wirtschaft tritt nach zwei

Rezessionsjahren in Folge weiter auf der Stelle. Das ist

erschreckend. Es braucht dringend einen Schub; einen Ruck nach

vorne.

Die politischen Akteure haben die Zeichen bereits

erkannt und sollten jetzt schnell in die Umsetzung der politischen

Vorhaben kommen. Wir müssen uns dabei aber fragen, in welchen

Schlüsseltechnologien wir künftig unseren Wohlstand verdienen

wollen. Dazu braucht es jetzt eine klare Innovationsagenda, die

gemeinsam mit den Machern unseres Landes – den Ingenieuren und

Ingenieurinnen – angegangen werden muss. Für diese Strukturreform

schlägt der VDI ein 5-Punkte-Programm für mehr Innovationen vor.”

Das 5-Punkte-Programm des VDI:

- Eine langfristige

Technologie- und Innovationsstrategie mit klaren Zielen und

Prioritäten, über Legislaturperioden hinaus.

- Einen Aufbruch in

eine neue Zeit der Innovation, damit Deutschland als integraler Teil

von Europa im globalen Wettbewerb in Schlüsseltechnologien eine

führende Rolle spielt.

- Mehr Vertrauen, gesellschaftliche

Akzeptanz und faktenbasierte Debatten über Chancen und Risiken von

Technologien.

- Wettbewerbsfähige sowie verlässliche

Rahmenbedingungen, um Patente, Forschungsergebnisse und

Entwicklungen erfolgreich in die industrielle Anwendung zu bringen

und Wertschöpfung in Deutschland zu generieren.

- Eine umfassende

Fachkräftestrategie, einschließlich einer konsequenten und

verbindlichen MINT-Bildung in allen Schulformen.

„Es ist kein

Naturgesetz, dass Deutschland wirtschaftlich erfolgreich bleibt. Der

Innovationsmotor stottert in Deutschland. Innovationen werden in

Deutschland oft zu langsam oder auch gar nicht gezielt bis zur

Marktreife gebracht. Ingenieure und Ingenieurinnen liefern die

Machbarkeit für die Herausforderungen unserer Zeit. Es braucht

endlich wieder eine klare Vision für Technik und Innovation als

Grundlage unseres Wohlstands. Wenn Deutschland weiter zur Weltspitze

gehören will, braucht es Strukturreformen und eine echte

Innovationsstrategie der neuen Bundesregierung“, so Willig.

VDI als Gestalter der Zukunft

Mit unserer Community und unseren

rund 130.000 Mitgliedern setzen wir, der VDI e.V., Impulse für die

Zukunft und bilden ein einzigartiges multidisziplinäres Netzwerk,

das richtungweisende Entwicklungen mitgestaltet und prägt. Als

bedeutender deutscher technischer Regelsetzer bündeln wir

Kompetenzen, um die Welt von morgen zu gestalten und leisten einen

wichtigen Beitrag, um Fortschritt und Wohlstand zu sichern.

Mit Deutschlands größter Community für Ingenieurinnen und

Ingenieure, unseren Mitgliedern und unseren umfangreichen Angeboten

schaffen wir das Zuhause aller technisch inspirierten Menschen.

Dabei sind wir bundesweit, auf regionaler und lokaler Ebene in

Landesverbänden und Bezirksvereinen aktiv. Das Fundament unserer

täglichen Arbeit bilden unsere rund 10.000 ehrenamtlichen

Expertinnen und Experten, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen

einbringen.

Grundschüler lernen den Landtag kennen

Frank Börner, Duisburger SPD-Abgeordneter, empfing

diese Woche besonders quirligen Besuch im Düsseldorfer Landtag. Vier

vierte Klassen der Grundschule Am Röttgersbach machten sich mit

ihren Lehrkräften auf den Weg in die Landeshauptstadt. Die 100

Schülerinnen und Schüler haben das vom Landtag organisierte

Grundschulprogramm durchlaufen, mit dem Ziel, dass die Kinder sich

auf spielerische Weise mit dem Landtag und der parlamentarischen

Demokratie beschäftigen.

Außerdem konnten sie mit Frank

Börner diskutieren und ihm alle Fragen stellen, die ihnen wichtig

waren. „Ich bin beeindruckt, wie gut vorbereitet und interessiert

die Kinder waren. Wir hätten gerne noch länger miteinander sprechen

können. Danke an die gute Vorbereitungsarbeit der Lehrkräfte.

Demokratie braucht Demokraten! Und das fängt bei den Kleinsten an.

Deshalb ist mir ein Austausch mit Kindern und Jugendlichen immer

besonders wichtig.“

Foto Büro Börner

Tag der Nachbarschaft in der Stadtteilbibliothek

Beeck: Gemeinsam entdecken, spielen und lesen

Die

Stadtteilbibliothek Beeck am Lange Kamp 5 lädt am Freitag, 23. Mai,

herzlich zum Tag der Nachbarschaft ein. Zwischen 14 und 17 Uhr

erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm zum

Kennenlernen, Mitmachen und Erleben. Bei einer gemütlichen Tasse

Kaffee können Nachbarinnen und Nachbarn ins Gespräch kommen, lesen,

spielen, zuhören und die Bibliothek neu entdecken.

Kleine

Mitmachaktionen laden zum Ausprobieren ein – und wer dabei ist, hat

sogar die Chance, einen kleinen Preis zu gewinnen. Ob Jung oder Alt

– alle sind willkommen!

Niederrheinpokalendspiel: So bringt die DVG die Fans zur

Arena

Für Gäste des Niederrheinpokalendspiels MSV

Duisburg gegen Rot-Weiß-Essen am Samstag, 24. Mai, um 16.30 Uhr in

der Schauinsland-Reisen Arena, setzt die DVG ihre Sportlinie 945

ein.

Abfahrtszeiten Buslinie 945 Richtung MSV Arena:

ab

„Salmstraße“ (Meiderich) Abfahrt um 14.36, 14.46, 14.56 Uhr

ab

„Bergstraße“ um 14.41, 14.51 und 15.01 Uhr

ab „Meiderich Bahnhof“

ab 14.45 bis 15.10 Uhr alle fünf Minuten

ab „Großenbaum Bahnhof

Ost“ um 15.20 und 15.35 Uhr

ab „Betriebshof am Unkelstein“ ab

14.28 bis 14.53 Uhr alle fünf Minuten

ab „Hauptbahnhof“

(Verknüpfungshalle) ab 14.45 bis 16.05 Uhr alle fünf Minuten

ab

„Businesspark Nord“ (Asterlagen) um 15.03 Uhr.

DVG-Foto

Nach Spielende stehen am Stadion Busse für die Rückfahrt bereit.

Gäste des Fußballspieles, die eine Tageseintrittskarte im Vorverkauf

erworben haben oder eine Dauerkarte besitzen, können kostenlos die

öffentlichen Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt benutzen. Für

die Gäste, die sich an der Stadionkasse ihre Eintrittskarte kaufen,

ist die Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.

Vertiefung des Binnenmarkts und Abbau von Hindernissen

als Ziel

Der TÜV-Verband begrüßt die neue

EU-Binnenmarkstrategie der EU-Kommission, empfiehlt aber

Nachbesserungen in einzelnen Bereichen. „Der Binnenmarkt ist das

Herzstück der Europäischen Union. Er sichert die wirtschaftliche und

politische Souveränität der EU im Wettbewerb der globalen

Wirtschaftsblöcke“, sagt Johannes Kröhnert, Leiter Büro Brüssel beim

TÜV-Verband.

„Einheitliche und verlässliche Markt- und

Wettbewerbsregeln stärken die in der EU ansässigen Unternehmen. Ein

gut funktionierender Binnenmarkt ist dabei das beste

Entbürokratisierungsprogramm: Eine Regel für alle ersetzt 27

Einzelregelungen der Mitgliedsstaaten.“ Es sei daher wichtig,

bestehende Binnenmarkthindernisse weiter abzubauen, von der

uneinheitlichen Umsetzung harmonisierter Binnenmarktregelungen über

die immer noch stark fragmentierten Dienstleistungsmärkte bis hin

zur fehlenden gegenseitigen Anerkennung von Berufsabschlüssen.

Wichtig aus Sicht des TÜV-Verbands: Der Abbau von Bürokratie und

die Vereinfachung von Regelungen darf nicht zulasten des hohen

Schutzniveaus in Europa gehen. Es muss sichergestellt werden, dass

die EU-Binnenmarktgesetzgebung klar formuliert ist, einheitlich

angewendet und konsequent kontrolliert wird. Kröhnert: „Gute

Regulierung ist kein Wachstumshemmnis – im Gegenteil: Sie schafft

Rechts- und Planungssicherheit und sorgt für einheitliche

Wettbewerbsbedingungen.“

Produktregulierung: Anpassungen für

mehr Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Eine zentrale Säule des

Binnenmarkts ist der freie Warenverkehr, der auch durch einheitliche

Produktanforderungen ermöglicht wird. Die Kommission plant, die

europäische Produktegesetzgebung an die Digitalisierung und

Kreislaufwirtschaft anzupassen.

Ein wichtiges Element ist

der Digitale Produktpass (DPP), der zukünftig für fast alle

Produktkategorien eingeführt werden soll. Der Pass soll

Informationen zu Herkunft, Materialien oder Inhaltsstoffen eines

Produkts enthalten, aber auch zu Reparierbarkeit, Ersatzteilen und

fachgerechter Entsorgung.

„Der digitale Produktpass wird

auch eine wichtige Informationsquelle für Verbraucher. Und er macht

die geltenden Anforderungen an die Sicherheit und

Umweltverträglichkeit eines Produkts sichtbar“, sagt Kröhnert. „Der

digitale Produktpass kann sein volles Potenzial aber nur dann

entfalten, wenn die enthaltenen Angaben vollständig und richtig

sind.

Die im Produktpass hinterlegten Informationen sollten

daher von unabhängigen Stellen validiert und verifiziert werden.“

Ein Ersatz für die unabhängige Prüfung von Produkten sei der

Digitale Produktpass aber nicht. Der TÜV-Verband hat zur

Überarbeitung der Produktgesetzgebung in einem Positionspapier

mehrere Vorschläge unterbreitet.

Online-Handel: Unsichere

Produkte fluten EU-Länder

Großer Handlungsbedarf besteht beim

Online-Handel. „Die EU wird mit Produkten regelrecht geflutet, die

nicht den geltenden Sicherheits- und Umweltanforderungen

entsprechen“, sagt Kröhnert. Die EU-Kommission schätzt, dass im

Online-Handel in bestimmten Sektoren zwischen 50 bis 100 Prozent

aller aus Drittstaaten importierten Produkte nicht den EU-Standards

entsprechen.

Die EU-Kommission plant deshalb, die

Marktüberwachung europaweit besser zu koordinieren und Ressourcen zu

bündeln. „Eine stärkere Marktüberwachung in den einzelnen EU-Ländern

ist notwendig, wird das Problem angesichts der Masse der

importierten Produkte aber nicht lösen“, betont Kröhnert.

„Effizienter wäre es, auf unabhängige Drittprüfungen in den

Herkunftsländern zu setzen, damit möglichst nur konforme und sichere

Produkte in den EU-Binnenmarkt gelangen.“ Darüber hinaus könnten

sich Anbieter mit einer unabhängigen Verifizierung als

vertrauenswürdig erweisen und deren Produkte beim Zoll und der

Marktüberwachung privilegiert werden. Auch dazu hat der TÜV-Verband

Empfehlungen erarbeitet.

Europäische Qualitätsinfrastruktur

stärken

Aus Sicht des TÜV-Verbands ist für den globalen Erfolg

des europäischen Binnenmarkts eine weitere Stärkung und

Modernisierung der sogenannten Qualitätsinfrastruktur entscheidend.

„Die europäische Wirtschaft wird weltweit für ihre Innovationskraft

und die hohe Qualität und Sicherheit ihrer Produkte geschätzt“, sagt

Kröhnert.

„Das System aus Normung, Akkreditierung,

Konformitätsbewertung und Marktüberwachung ist ein wichtiger Garant

für Qualität Made in Europe“, sagt Kröhnert. Diese weltweit

anerkannte Qualitätsinfrastruktur muss weiter modernisiert und

digitalisiert werden. „Digitale Zertifikate, Normen und Standards

können einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Effizienz des

Systems leisten“, betont Kröhnert. Die neue Binnenmarktstrategie

müsse dieses Thema daher noch stärker adressieren.

Darüber

hinaus ist eine stärkere Harmonisierung der Regelungen für die

Akkreditierung von Prüforganisationen notwendig. „Ein effizientes

System für die Kontrolle der Prüforganisationen sorgt für das

notwendige Vertrauen in deren Unabhängigkeit und Kompetenz“, sagt

Kröhnert. Wichtig sei eine europaweit einheitliche Auslegung und

Anwendung der Akkreditierungsvorgaben ohne nationale Alleingänge.

Dafür schlägt der TÜV-Verband vor, den Aufbau einer europäischen

Akkreditierungsbehörde zu prüfen.

Stadtteilbibliothek

Wanheimerort: Workshop Portraitzeichnen

Die

Stadtteilbibliothek Wanheimerort bietet Jugendlichen von zehn bis 14

Jahren am Freitag, 23. Mai, ab 15 Uhr in den Räumlichkeiten an der

Düsseldorfer Straße 544 einen Workshop an, in denen sie das

Portraitzeichnen erlernen können. Die Grafikdesignerin und

Künstlerin Riswane Rowinsky erklärt die ersten Schritte – vom

Betrachten des Modells über die Erstellung einer Skizze bis zum

Zeichnen eines fertigen Portraits.

Gezeigt wird, wie man

schnell und realistisch Portraits zeichnen kann. Vorkenntnisse sind

nicht erforderlich. Der Workshop wird durch das Programm

„Kulturrucksack NRW“ gefördert. Alle benötigten Materialien werden

gestellt. Es können aber auch eigene Utensilien mitgebracht werden.

Die Teilnahme beträgt 2 Euro zugunsten der Duisburger

Bibliotheksstiftung. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur

Anmeldung gibt es online unter

www.stadtbibliothek-duisburg.de

Günter Baby Sommer / Michel Godard

Günter

Baby Sommer ist einer der bedeutendsten Vertreter des

Zeitgenössischen europäischen Jazz, welcher mit einem hoch

individualisierten Schlaginstrumentarium zugleich eine

unverwechselbare musikalische Sprache entwickelt hat. Sommer wurde

1943 in Dresden geboren und studierte an der Hochschule für Musik,

Carl Maria von Weber‘.

Seine musikalischen Beiträge zu den

wichtigsten Jazzgruppen der DDR wie dem Ernst-Ludwig-Petrowksy-Trio,

dem Zentralquartett und der Ulrich Gumpert Workshopband ermöglichten

Sommer den Einstieg in die internationale Szene. So arbeite Sommer

nicht nur im Trio mit Wadada Leo Smith und Peter Kowald sondern traf

mit so wichtigen Spielern wie Peter Brötzmann, Fred van Hove,

Alexander von Schlippenbach, Evan Parker und Cecil Taylor zusammen.

Sommers Solospiel sensibilisierte ihn für Kolloborationen

mit Schriftstellern wie Günter Grass. Sommers Diskografie umfasst

über 100 Audio-Datenträger. Als Professor an der Musikhochschule in

Dresden nimmt er Einfluss auf die professionelle Vermittlung des

Zeitgenössischen Jazz an die nachfolgenden Generationen.

Michel Godard - Als Schöpfer und Forscher weckt, findet und webt

Michel Godard Verbindungen zwischen den Jahrhunderten und den

Musikkulturen. Natürlich durch die Praxis der Improvisation und ihre

Codes, aber auch durch die vielfältigen Begegnungen mit Musikern aus

aller Welt. Als klassischer Tubist, bevor er zum unumgänglichen

Tubisten der europäischen Jazz-Ensembles wurde, fand er ein völlig

vergessenes Instrument wieder, das er am CNSM in Paris unterrichtete

und das zufällig der Vorläufer der Tuba ist: die Schlange.

Heute ist sein Schaffen diese Alchemie, die aus den Edelmetallen der

verschiedenen musikalischen Kulturen, die ihn bewohnen, gebildet

wird. Michel Godard teilt eine zeitlose Musik; er ist ein

multidimensionaler Musiker, der neuen Generationen von Forschern und

Schöpfern neue Perspektiven eröffnet.

Günter Baby Sommer /

Michel Godard Freitag 23. Mai 2025 | 20:00 Uhr Das PLUS am Neumarkt,

Neumarkt 19, 47119 Duisburg-Ruhrort Eintritt frei! /// Um Spenden

wird gebeten! Veranstalter: KULTURPROJEKTE NIEDERRHEIN e.V. und

Deutsch-Französische Gesellschaft Duisburg e.V.

Meidericher Gemeinde lädt zur Kirchenkneipe ein

An einem der vier Freitage jeden Monats öffnet im

Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Duisburg

Meiderich, Auf dem Damm 8, die Kirchenkneipe.

So auch am 23.

Mai 2025, wo Besucherinnen und Besucher nach dem

19-Uhr-Wochenabschlussandacht ab 19.30 Uhr wieder gute Getränke,

leckere Kleinigkeiten und eine gemütliche Atmosphäre erwarten

können, die zum Wohlfühlen einlädt und Platz für nette Gespräche

lässt. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.kirche-meiderich.de oder im Gemeindebüro unter 0203-4519622.

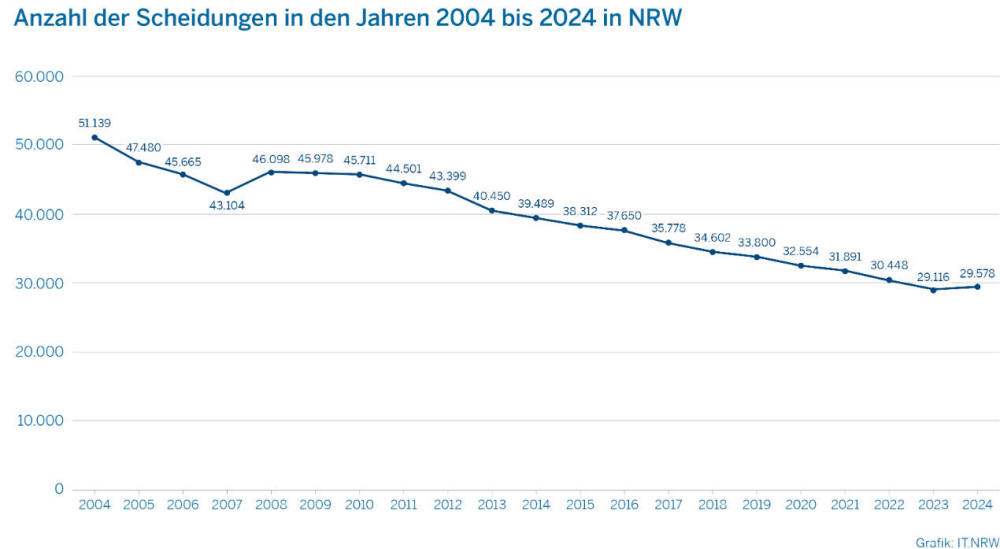

NRW: Zahl der Scheidungen erstmals seit 2008 wieder

gestiegen

* Rund 30.000 Scheidungen im Jahr 2024 – 1,6

% mehr als im Vorjahr

* Unterschiedliche Entwicklung in den

kreisfreien Städten und Kreisen

* Über drei Prozent mehr

betroffene minderjährige Kinder

Im Jahr 2024 haben sich in

Nordrhein-Westfalen 29.578 Ehepaare scheiden lassen, das waren 1,6 %

mehr als im Jahr zuvor. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, gab es

damit erstmals seit 16 Jahren wieder einen leichten Anstieg der

Scheidungszahl. Zuvor war sie kontinuierlich von 46.098 im Jahr 2008

auf 29.116 im Jahr 2023 gesunken.

Trotz der Trendumkehr lag die Scheidungszahl 2024 auf dem

zweitniedrigsten Stand der letzten 20 Jahre. Unter den Geschiedenen

im Jahr 2024 waren 331 gleichgeschlechtliche Paare. Ein Jahr zuvor

waren 304 gleichgeschlechtliche Ehen gerichtlich geschieden worden.

Kreise und kreisfreie Städte mit unterschiedlicher Entwicklung

Regional betrachtet ließen sich in 30 kreisfreien Städten und

Kreisen mehr Ehepaare scheiden als im Vorjahr.

Die größte Zunahme an Scheidungen gegenüber dem Vorjahr gab es

im Kreis Lippe mit 41,1 %, im Rhein-Erft-Kreis mit 38,5 % und im

Kreis Herford mit 24,7 %. Entgegen der landesweiten Entwicklung war

in 23 kreisfreien Städten und Kreisen die Scheidungszahl niedriger

als 2023.

Die größten Rückgänge an Scheidungen waren in

Leverkusen (– 32,5 %), im Kreis Olpe (– 20,3 %) und im

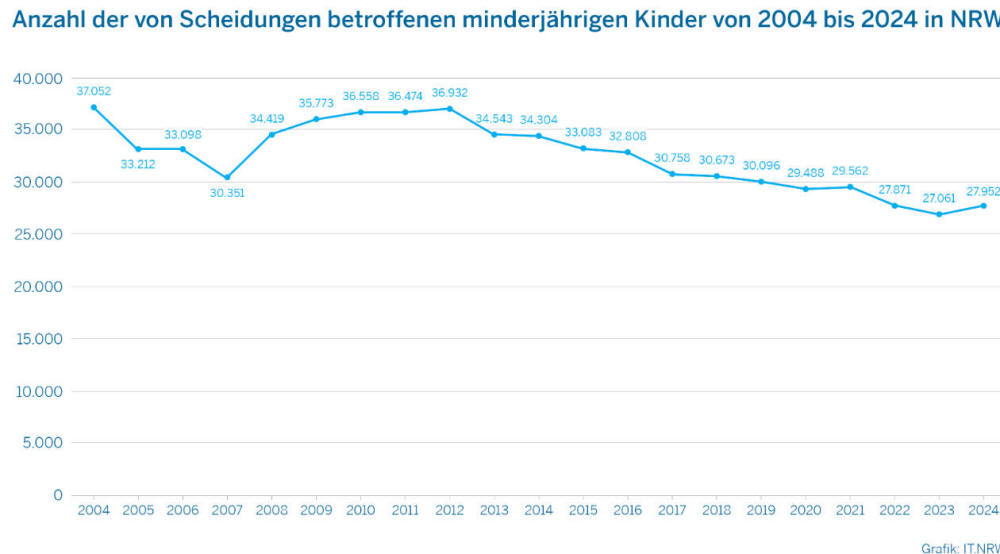

Rheinisch-Bergischen Kreis (– 17,0 %) zu verzeichnen. Über drei

Prozent mehr betroffene minderjährige Kinder Landesweit waren 27.952

minderjährige Kinder 2024 von der Scheidung ihrer Eltern betroffen.

Das waren 3,2 % mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der betroffenen

minderjährigen Kinder ist damit erstmals seit 2021 wieder

angestiegen. In den Jahren 2009 bis 2012 hatte es mehr als 35.000

betroffene Minderjährige gegeben, danach war die Zahl gesunken.

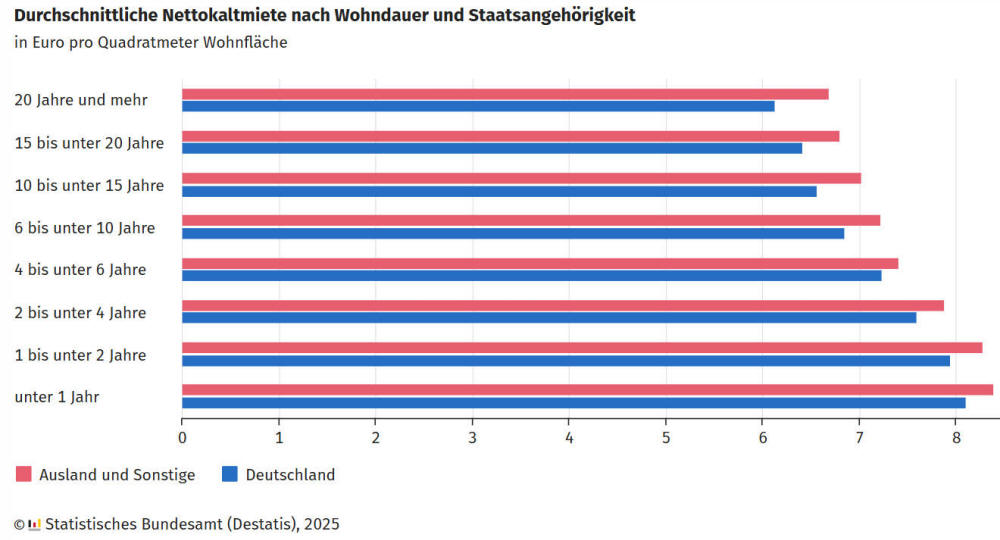

Ausländerinnen und Ausländer zahlen eine um 9,5 % höhere

Miete pro Quadratmeter als Deutsche

• Ausländerinnen und

Ausländer zahlen im Schnitt 7,75 Euro Nettokaltmiete pro

Quadratmeter, Deutsche 7,08 Euro

• Menschen ohne deutsche

Staatsangehörigkeit wohnen häufiger in kleineren Wohnungen, die

teurer sind

• Bei Wohndauer von 20 oder mehr Jahren:

Ausländerinnen und Ausländer mit 9,1 % höheren Quadratmetermieten

Ausländerinnen und Ausländer zahlen durchschnittlich um 9,5

% höhere Quadratmetermieten für ihre Wohnungen als Deutsche. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen des Zensus 2022

mitteilt, betrug bei Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit die

durchschnittliche Nettokaltmiete 7,75 Euro pro Quadratmeter

Wohnfläche, bei Deutschen im Schnitt 7,08 Euro pro Quadratmeter.

Die durchschnittliche Nettokaltmiete bildet die Bestandsmieten

sämtlicher Mietverhältnisse in Deutschland ab – auch solche, die

schon sehr lange bestehen. Zum Vergleich von Wohnungen

unterschiedlicher Größe ist die Nettokaltmiete pro Quadratmeter

Wohnfläche ein geeignetes Maß.

Ausländerinnen und Ausländer wohnen häufiger

in kleineren Wohnungen und zur Miete Ein Erklärungsansatz für die

höheren Durchschnittsmieten könnte die Wohnungsgröße sein: Ein

Viertel (25 %) der Ausländerinnen und Ausländer wohnte 2022 in

Wohnungen mit weniger als 60 Quadratmetern Wohnfläche, bei Deutschen

waren es nur knapp jede und jeder Achte (12 %).

Die

durchschnittliche Nettokaltmiete für Haushalte in Wohnungen unter

60 Quadratmeter lag im Jahr 2022 bei 8,01 Euro und damit 15,6 %

höher als bei Haushalten in Wohnungen mit 60 oder mehr Quadratmetern

(6,93 Euro). Im Durchschnitt wohnten Ausländerinnen und Ausländer

auf einer Wohnfläche von 85,7 Quadratmetern, während Deutsche im

Schnitt Wohnungen mit einer Wohnfläche von 109,6 Quadratmetern

bewohnten.

Mehrheitlich wohnten Menschen ohne deutsche

Staatsangehörigkeit zur Miete: Während 54 % der Deutschen im Jahr

2022 im selbst genutzten Wohneigentum wohnten, traf dies nur auf gut

ein Fünftel (22 %) der Ausländerinnen und Ausländer zu.

Bei

gleicher Wohndauer zahlen Ausländerinnen und Ausländer höhere Mieten

Profitieren Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit

möglicherweise von niedrigeren Mieten bei bereits länger bestehenden

Mietverhältnissen? Dass Deutsche tendenziell länger bestehende

Mietverhältnisse mit niedrigeren Mieten haben, scheidet als

Erklärung für die Unterschiede aus. Zwar wohnten 22 % der

Ausländerinnen und Ausländer weniger als ein Jahr an ihrer aktuellen

Anschrift – gegenüber 7 % der Deutschen.

Und andersherum

wohnten mehr als die Hälfte (51 %) der Deutschen zehn Jahre oder

länger an ihrer Anschrift, während es bei Menschen mit ausländischer

Staatsangehörigkeit 20 % waren. Aber auch nach Wohndauer

aufgeschlüsselt zeigt sich: Ausländerinnen und Ausländer zahlen

durchschnittlich höhere Quadratmetermieten.

Insbesondere bei

langer Wohndauer gibt es Unterschiede: Ausländerinnen und Ausländer,

die 20 Jahre oder länger an ihrer Anschrift wohnten, hatten

durchschnittlich um 9,1 % höhere Quadratmetermieten als Menschen mit

deutschem Pass bei gleicher Wohndauer. Bei einer Wohndauer von

15 bis unter 20 Jahren betrug der Unterschied 5,9 %, bei einer

Wohndauer von 10 bis unter 15 Jahren 7,0 %.

Bei neueren

Mietverhältnissen, die kürzer als ein Jahr bestanden, zahlten

Ausländerinnen und Ausländer 3,5 % höhere Quadratmetermieten als

Deutsche. Durchschnittliche Nettokaltmiete nach Wohndauer und

Staatsangehörigkeit

In Großstädten, größeren und kleineren Gemeinden haben

Ausländerinnen und Ausländer durchweg höhere Quadratmetermieten Auch

der Wohnort erklärt die Differenz bei den Mieten nicht vollständig.

Sowohl auf dem angespannten Wohnungsmarkt in Großstädten als auch in

kleineren Gemeinden zahlten Ausländerinnen und Ausländer höhere

Quadratmetermieten als Deutsche.

Während der Unterschied in

Großstädten ab 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 7,3 % betrug,

lag er in mittelgroßen Städten (50 000 bis unter

100 000 Einwohnerinnen und Einwohner) bei 6,6 %, in kleineren

Städten (10 000 bis unter 50 000 Einwohnerinnen und Einwohner) bei

9,3 % und in Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnerinnen und

Einwohnern bei 10,6 %.