|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 24. Kalenderwoche:

14. Juni

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Montag, 16. Juni 2025

Huckingen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft

Duisburg und der Polizei Duisburg: Mordkommission ermittelt nach

Leichenfund

Ein Zeuge wandte sich am Freitagabend (13.

Juni) an die Polizei, weil er seinen 42-jährigen Bekannten seit

mehreren Tagen nicht mehr erreichen konnte.

Einsatzkräfte

der Duisburger Polizei suchten daraufhin gegen 20:30 Uhr ein

Mehrfamilienhaus auf der Angerhauser Straße Ecke Mündelheimer Straße

auf, in dem der Mann wohnte. In einer Wohnung stießen die Polizisten

auf den verstorbenen 42-Jährigen Wohnungsinhaber. Der eingesetzte

Notarzt bescheinigte aufgrund von festgestellten Verletzungen, die

augenscheinlich auf eine körperliche Gewalteinwirkung zurückzuführen

sind, eine nichtnatürliche Todesart.

Die Staatsanwaltschaft

Duisburg wertet die Tat als Tötungsdelikt, woraufhin die Polizei

Duisburg eine Mordkommission eingerichtet hat. Das

Kriminalkommissariat 11 sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die

insbesondere ab dem Wochenende vom 6. Juni verdächtige Beobachtungen

rund um die Angerhauser Straße Ecke Mündelheimer Straße gemacht

haben. Wenn Sie auffällige Personen oder Fahrzeuge festgestellt

haben melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203

2800.

Wenn die Temperaturen steigen: BBK-Verhaltensempfehlungen

bei Hitze Sommer, Sonne, Sonnenschein – die wärmsten

Monate im Jahr sind für die meisten Menschen ein Grund zur Freude.

Doch zu viel Hitze und Dürreperioden trüben nicht nur das positive

Lebensgefühl, sondern können auch stark gesundheitsgefährdend sein.

Das BBK gibt Ihnen Tipps, wie Sie sich schützen und für die

heißesten Tage vorsorgen können.

Mit Blick auf die anstehenden Sommermonate

in Deutschland gibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und

Katastrophenhilfe (kurz: BBK) Handlungsempfehlungen zur Vorsorge und

zum Verhalten bei Hitze. Besonders ältere Menschen, pflegebedürftige

Personen, chronisch Kranke sowie Kinder und Schwangere sind durch

hohe Temperaturen gefährdet.

Wann sprechen wir von Hitze?

Der Deutsche Wetterdienst (kurz: DWD) bezeichnet Wetterbedingungen,

„die durch hohe Temperaturen, unbehinderte Einstrahlung, schwachen

Wind und zum Teil durch feuchte Luft (Schwüle) gekennzeichnet sind“,

als extreme Hitze. Sie führen zu einem besonders starken

Wärmeempfinden der Menschen, das in der „Gefühlten Temperatur“

wiedergegeben wird.

Ab Gefühlten Temperaturen von 38 °C

spricht der DWD von extremer Wärmebelastung. Definition von

„Gefühlter Temperatur“

Definition „Gefühlte Temperatur“ des Deutschen

Wetterdiensteswww.dwd.de

Wenn an zwei aufeinander

folgenden Tagen eine mindestens „starke Wärmebelastung“

von 32 bis 38 °C Gefühlter Temperatur vorhergesagt wird und es

nachts nur zu einer unzureichenden Abkühlung kommt oder aber extreme

Belastungen von 38 °C oder mehr erwartet werden, gibt der DWD eine

Hitzewarnung heraus.

Die Hitzewarnungen erhalten Sie über

die Gesundheitswetter- und die Warnwetter-App des DWD oder im

Internet, dort können Sie auch den Hitzenewsletter abonnieren:

Hitzewarnungen des DWD und

Informationen zum Thema Hitzewww.hitzewarnungen.de

Achten Sie deshalb auf Ihre Mitmenschen und zögern Sie nicht

gegebenenfalls den Notruf zu wählen. Grundregeln bei Hitze Das

Wichtigste vorweg: ausreichend trinken! Mineralwasser, Saftschorlen

und Kräuter- oder Früchtetees sind am besten dafür geeignet, dem

eigenen Körper genug Flüssigkeit zuzuführen. Trinken Sie mindestens

1,5 bis 2 Liter am Tag (am besten kühl oder lauwarm) und meiden Sie

koffein- oder alkoholhaltige Getränke.

Außerdem: Falls Sie

regelmäßig Medikamente einnehmen müssen, besprechen Sie frühzeitig

mit Ihrem Arzt, ob eine Anpassung der Dosierung bei Hitze sinnvoll

ist. Unterwegs bei Hitze Wenn Sie bereits im Vorhinein einen Vorrat

an Lebensmitteln und Getränken angelegt haben, können Sie sich an

extrem heißen Tagen zusätzlich schützen, indem Sie darauf zugreifen

und den Gang zum Supermarkt nicht auf sich nehmen.

Legen Sie

körperliche Betätigungen möglichst in die kühleren frühen oder

späten Tagesstunden. Denken Sie daran, sich mit einem

Sonnenschutzmittel mit ausreichendem Lichtschutzfaktor einzucremen.

Tragen Sie im Freien eine Kopfbedeckung und möglichst helle, luftige

Kleidung. Meiden Sie die pralle Sonne und halten Sie sich bevorzugt

im Schatten auf. Lassen Sie in keinem Fall Menschen oder Tiere

alleine im Auto zurück – auch nicht kurzzeitig. Es besteht

Lebensgefahr!

Zuhause mit Hitze umgehen

Lüften Sie Ihre

Räume bevorzugt zu den kühleren Tageszeiten, wie zum Beispiel am

frühen Morgen. Halten Sie geschlossene Fenster abgedunkelt Und was

Sie vorsorglich tun können: Schaffen Sie sich Schattenplätze, etwa

durch Sonnenschirme oder Sonnensegel. Vermeidung von Waldbränden

Anhaltende Trockenperioden und durchgängig hohe Temperaturen

steigern ebenfalls das Waldbrandrisiko.

Der Deutsche

Feuerwehrverband (kurz: DFV) gibt folgende Verhaltensempfehlungen:

Werfen Sie keine Zigaretten oder andere brennende Gegenstände in die

Natur und erst recht nicht aus dem Fahrzeug. Lassen Sie niemals

Fahrzeuge mit heißen Abgasanlagen auf trockenen Feldern oder Wiesen

stehen, daran kann sich die Vegetation entzünden.

Respektieren Sie ausgeschilderte Verbote und Grillen Sie in der

Natur nur auf dafür ausgewiesenen Plätzen. Bei Bränden oder

Rauchentwicklung: Rufen Sie sofort den Notruf 112. Verhindern Sie

Entstehungsbrände durch eigene Löschversuche – aber nur wenn Sie

sich selbst dabei nicht gefährden. Gefahren beim Baden Badestellen

und Gewässer laden im Sommer zwar vielerorts zur Abkühlung ein, aber

besonders beim Baden außerhalb von Schwimmbädern drohen Gefahren.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise der Deutschen

Lebens-Rettungs-Gesellschaft (kurz: DLRG): Gehen Sie bei Gewittern

nicht schwimmen und springen Sie nicht überhitzt ins Wasser. Denn

ein Sprung ins kalte Wasser kann zu Problemen mit dem Kreislauf

führen. Gehen Sie nur an bewachten Badestellen schwimmen und

beachten Sie die örtlichen Warnhinweise.

Eltern sollten

kleine Kinder am und im Wasser nie aus den Augen lassen. Wasser ist

ein kostbares Gut Insbesondere bei ausbleibenden Niederschlägen

können auch Sie Wasser sparen. Ihre Pflanzen sollten Sie dann nicht

mit Leitungswasser gießen. Verwenden Sie zum eigenen Abkühlen kalte

Fußbäder oder kühlende Körperlotionen und duschen Sie lauwarm. Auch

die Handgelenke und Unterarme unter kaltes Wasser zu halten kann

lindernd wirken.

Informationsmaterialien und Handlungshilfen

Das BBK stellt umfangreiche Materialien zur Verfügung, um

Kommunen, Einrichtungen und Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen.

Dazu gehören Leitfäden zur Risikoanalyse und Vorsorge bei

Hitzewellen, spezifische Handlungsempfehlungen für

Pflegeeinrichtungen sowie praxisorientierte Checklisten und

Arbeitshilfen für die kommunale Ebene. Sie finden diese Materialien

auf der BBK-Website und unter

www.bbk.bund.de/hitze.

26. Juni: Hochschultag an der UDE - Von A wie Anmeldung bis

Z wie Zukunftsplanung

Geschafft – endlich ist das

Abitur in der Tasche! Und wie geht's jetzt weiter? Kurz vor dem

Bewerbungsschluss für zulassungsbeschränkte Studiengänge lädt die

Universität Duisburg-Essen zum Hochschultag am 26. Juni ein. Auf dem

Programm für Studieninteressierte stehen Infos zu Stipendien,

Bewerbungsverfahren, Studiengängen und vieles mehr.

Wie

sieht ein Hörsaal von innen aus? Was lerne ich dort eigentlich? Und

braucht man einen Einser-Schnitt fürs Stipendium? Auf diese und

viele weitere Fragen gibt es vor Ort die passenden Antworten beim

ersten uniweiten Hochschultag an der Universität Duisburg-Essen am

26. Juni. Neben diversen Info-Ständen und Vorträgen, werden auch

Campus- und Laborführungen sowie Schnuppervorlesungen angeboten.

Das Besondere: Zeitgleich findet das jährliche Sommerfest der

Uni am Campus in Duisburg statt – mit Musik, Foodtrucks und

Festivalstimmung.

Das Programm:

•

8-13 Uhr Veranstaltungen der Studiengänge (Infoveranstaltungen,

Laborführungen, Campus-Touren, Schnuppervorlesungen)

•

13 Uhr: Beginn Sommerfest auf dem Campus in Duisburg

•

16-18 Uhr: UDE Stipendientag im Foyer LA und Hörsaal LX in

Duisburg

•

16-19.30 Uhr: Langer Abend der Studienberatung mit Beratung im

Foyer LA und Vorträgen (Bewerbung, Einschreibung, Lehramt) und

Studies erzählen aus ihrem Alltag in Hörsaal LX Das gesamte Programm

gibt es unter:

www.uni-due.de/abz/studieninteressierte/hochschultag.

Anmeldungen sind teilweise erforderlich. Weitere Informationen Silke

Gramsch, Akademisches Beratungs-Zentrum, 0203/379-2404,

silke.gramsch@uni-due.de

Ein lautes Zeichen gegen Diskriminierung: 20 Jahre

„Rage Against Racism“-Festival

Die Stimme gegen

Rassismus zu erheben, kann nicht laut genug sein – das beweist das

weit über die Duisburger Stadtgrenzen hinaus bekannte Festival „Rage

Against Racism“ seit nunmehr 20 Jahren. Am Freitag und Samstag, 20.

und 21. Juni, feiert das beliebte Metal-Festival sein Jubiläum – wie

immer bei kostenlosem Eintritt und unter freiem Himmel.

Vor

der eindrucksvollen Kulisse der historischen Friemersheimer Mühle an

der Clarenbachstraße in Duisburg treten 14 nationale und

internationale Bands auf – darunter etablierte Acts aber auch

vielversprechende Newcomer. Gemeinsam setzen sie ein kraftvolles

musikalisches Zeichen gegen Diskriminierung und

Fremdenfeindlichkeit. Zu den Headliner zählen unter anderem „The

Unguided“ aus Schweden sowie „Dymytry“ aus Tschechien.

„Das

Festival dient nicht nur der Unterhaltung, sondern auch als

Plattform für soziales Engagement und Aufklärungsarbeit. Wir möchten

junge Menschen ermutigen, sich gegen Extremismus und Diskriminierung

zu positionieren“, betont Jan Wirtgen, Vorsitzender des

veranstaltenden Vereins „Inne Mühle e.V.“

Seit zwei

Jahrzehnten wird das Festival von vielen ehrenamtlich helfenden

Hände getragen. Es steht für gelebte Vielfalt, Solidarität und den

friedlichen Protest gegen Ausgrenzung, Hass und Intoleranz. Von

Beginn an versteht sich „Rage against Racism“ als Motor für

gesellschaftliche Teilhabe und Offenheit.

„Wir wollen jedem

die Möglichkeit geben, dabei zu sein und ein Teil dieser Bewegung zu

sein. Deshalb bleibt der Eintritt trotz steigender Kosten und

knapper Kassen frei. Wir ermutigen jeden dazu, das zu geben, was er

kann oder bereit ist zu geben“, erklärt Wirtgen und meint damit das

2024 erstmals eingeführte Pay-what-you-want-Modell.

Die Idee

dazu stammt von der ISTHochschule für Management in Düsseldorf, die

das Festival seit drei Jahren wissenschaftlich begleitet.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein „Inne Mühle e. V.“,

der Leitung des städtischen Kinder- und Jugendzentrums „Die Mühle“

und in enger Abstimmung mit dem Jugendamt der Stadt Duisburg.

Hauptsponsor ist die Sparkasse Duisburg. Auch das Bundesministerium

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gehört zu den

Unterstützern. Weitere Informationen zum Festival gibt es online

unter

www.rageagainstracism.de

Regenwälder am Amazonas

und was wir damit zu tun haben

Vortragsabend im Rahmen der

Duisburger Umweltwoche

Der Weltladen Duisburg lädt im

Rahmen der Duisburger Umweltwochen zu einem Vortrag in die

Karmel-Begegnungsstätte, Karmelplatz 1–3 ein. Am Donnerstag, 26.

Juni 2025 berichtet dort um 19 Uhr Dr. Rainer Putz vom Regenwald

Institut Freiburg über die aktuelle Situation im brasilianischen

Regenwald und zeigt, wie unser Konsumverhalten dessen Zukunft

mitbestimmt.

Ein Beispiel für nachhaltigen Regenwaldschutz

gibt es direkt am Vortragsabend: Es werden vegane

Körperpflegeprodukte vorgestellt, die in fairer Zusammenarbeit mit

traditionellen Gruppen im Amazonasgebiet hergestellt werden. Der

Eintritt frei – alle Interessierten sind herzlich willkommen!

Der Duisburger Weltladen ist ein Fachgeschäft des fairen Handels

und wird als Verein seit über 40 Jahren durch ausschließlich

ehrenamtliche Mitarbeitende geführt und wirtschaftlich erfolgreich

betrieben. Mehr Infos zum Weltladen gibt es unter

www.weltladen-duisburg.de oder unter Tel.: 0203 / 358692 oder per

Mail:

weltladenduisburg@t-online.de.

Bild vom Amazonas-Regenwald - Foto: https://regenwald-institut.de/

Wirtschaftlicher, sozialer und ökologische

Nachhaltigkeit: Nur wenige Ziele erreicht – Investitionen können

Wende bringen

Die Krisen der vergangenen Jahre haben

dem Wohlstand und der Nachhaltigkeit in Deutschland geschadet. Das

ergibt eine neue Studie, die das Institut für Makroökonomie und

Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung gefördert hat.*

Ein Lichtblick sind die Investitionspläne der Bundesregierung.

Corona, Ukrainekrieg, Inflation, Populismus: Die Serie der Krisen im

laufenden Jahrzehnt hat der deutschen Wirtschaftspolitik die Bilanz

verhagelt.

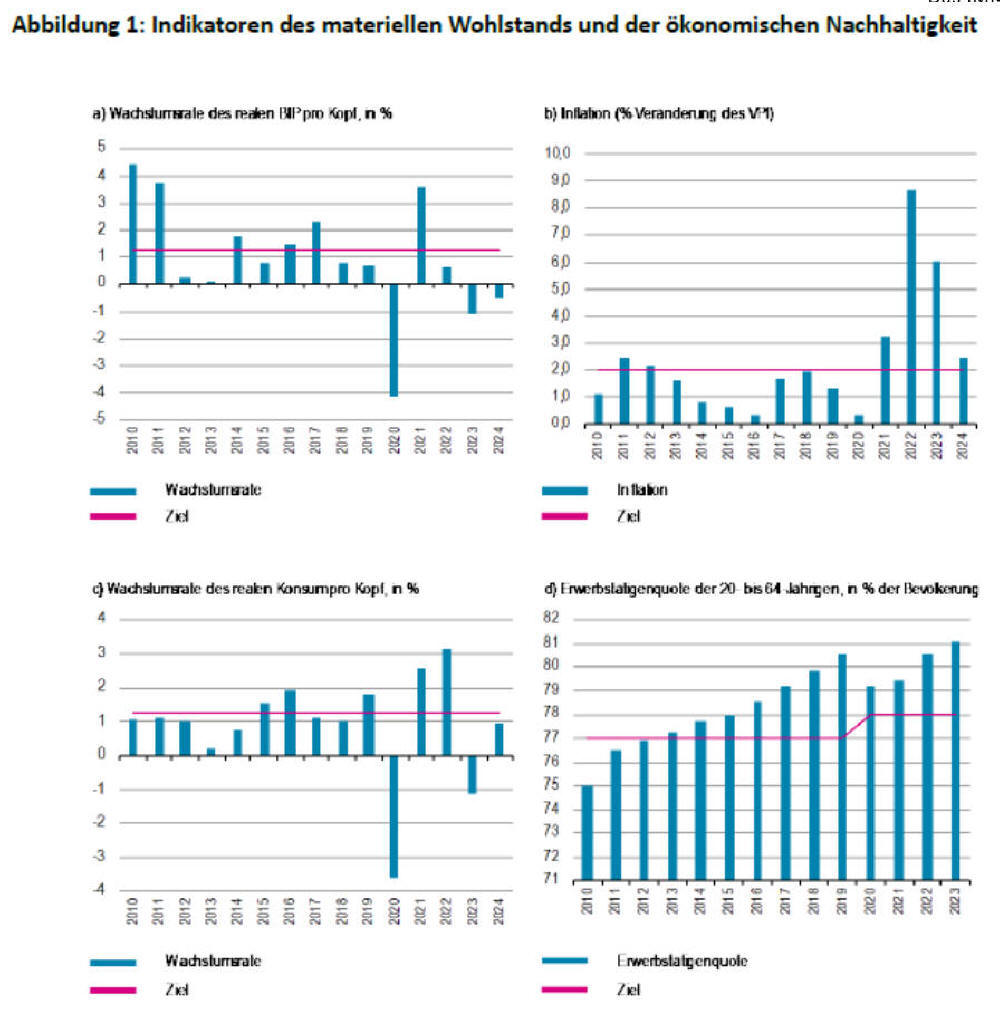

Das geht aus der Analyse von Prof. Dr. Fabian

Lindner von der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Technik und

Prof. Dr. Anita Tiefensee von der Hochschule des Bundes in Berlin

hervor. Für das IMK haben sie anhand von 15 zentralen Indikatoren

den Stand der ökonomischen, finanzpolitischen, sozialen und

ökologischen Nachhaltigkeit dokumentiert.

Ihrer Auswertung

zufolge konnten in den Jahren 2020 bis 2024 „nur die wenigsten

Nachhaltigkeitsziele“ erreicht werden. Immerhin sei es aber

gelungen, durch staatliche Anti-Krisenpolitik schlimmere

Auswirkungen für Wirtschaft und Gesellschaft zu verhindern.

Damit Deutschland in Sachen Nachhaltigkeit wieder Tritt fasst,

seien künftig massive öffentliche Investitionen nötig. Angesichts

der jüngsten Reform der Schuldenbremse und des Infrastrukturfonds

der Bundesregierung sei hier Besserung in Sicht. „Die

Grundgesetzänderung bei den Schuldenregeln ist eine riesige Chance

für Deutschland, den Trend bei Nachhaltigkeit und Wohlstand zu

drehen“, sagt auch der Wissenschaftliche Direktor des IMK, Prof. Dr.

Sebastian Dullien.

„Um den materiellen Wohlstand und die

ökonomische Stabilität ist es nach der Corona- und Inflationskrise

insgesamt nicht gut bestellt“, schreiben Lindner und Tiefensee. Das

Bruttoinlandsprodukt (BIP) war laut ihren Berechnungen 2024 nur 0,3

Prozent höher als 2019, pro Kopf sogar 1,6 Prozent niedriger, weil

seitdem die Bevölkerung um 1,6 Millionen Personen zugenommen hat.

Verantwortlich für die schwache Entwicklung seien neben den

Energiepreissteigerungen unter anderem höhere Zinsen, die

restriktive Finanzpolitik nach dem Urteil des

Bundesverfassungsgerichts im Herbst 2023 sowie nachlassende Exporte

nach China gewesen.

Die Inflation ist im Vergleich zu den

Vorjahren 2024 zwar wieder gesunken, lag mit 2,5 Prozent aber immer

noch über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank von zwei

Prozent. Das hat auch den privaten Konsum belastet, der im

vergangenen Jahr pro Kopf 1,3 Prozent geringer ausfiel als 2019.

Lediglich die Beschäftigung hat sich „sehr positiv“ entwickelt: Das

Ziel der Bundesregierung wurde übererfüllt, die Beschäftigungsquote

übertraf 2024 mit 81,1 Prozent sogar das Vorkrisenniveau – auch dank

des großzügigen Einsatzes von Kurzarbeit in Krisenzeiten.

Die Leistungsbilanz hat sich zwar zielkonform entwickelt, der

Überschuss war mit 5,8 Prozent des BIP zuletzt aber nur knapp unter

seinem zulässigen Höchstwert. Der hohe Überschuss ist nicht zuletzt

Donald Trump ein Dorn im Auge, der Europa deswegen mit noch höheren

Zöllen droht. Auch bei den Staatsfinanzen haben die Krisen Spuren

hinterlassen: Das strukturelle staatliche Defizit lag 2024 mit 1,4

Prozent über der Grenze des EU-Fiskalpakts von 0,5 Prozent, der

Schuldenstand war mit 63 Prozent des BIP ebenfalls etwas zu hoch.

Beide Werte haben sich laut Lindner und Tiefensee allerdings

im Vergleich zu den Vorjahren – auch infolge der Inflation –

verbessert, zudem stehe Deutschland besser da als die meisten

EU-Länder, die im Schnitt auf eine Schuldenquote von 81,6 Prozent

kommen.

Die Schuldentragfähigkeit sei nicht gefährdet. Für

viel bedenklicher halten die Forschenden die klägliche

Investitionsquote: Netto investierte der Staat 2024 nur 0,1 Prozent

der Wirtschaftsleistung. Die Mittel, die nötig sind, um den

Investitionsstau aufzulösen, seien ohne zusätzliche Schulden nicht

aufzubringen. Insofern sei das Sondervermögen für Infrastruktur

unbedingt zu begrüßen. Im Hinblick auf soziale Nachhaltigkeit seien

ebenfalls alle Zielwerte verfehlt worden, heißt es in der Studie.

Der Anteil der Armutsgefährdeten an der Bevölkerung

lag 2023 – dem letzten Jahr, für das Daten verfügbar sind –

bei 16,6 Prozent, gut drei Prozentpunkte über dem anvisierten

Zielwert. Dass die Quote seit 2021 immerhin minimal gesunken ist,

erklären Lindner und Tiefensee unter anderem mit dem höheren

Mindestlohn. Die Einkommensungleichheit hat ihrer Analyse zufolge

2023 zum zweiten Mal in Folge zugenommen: Das Einkommen des oberen

Fünftels der Haushalte war 4,6-mal so hoch wie das des unteren

Fünftels.

TÜV Cybersecurity Studie: IT-Sicherheitsvorfälle in 15

Prozent der Unternehmen – plus 4 Punkte zu 2023.

Phishing die dominierende Angriffsmethode. Neun von zehn Unternehmen

bewerten eigene Cybersicherheit als gut. TÜV-Verband: Überfällige

nationale Umsetzung der NIS2-Richtlinie zügig verabschieden. Die

Hälfte der Unternehmen kennt die Regulierung bisher nicht.

Illustration: 15 Prozent der deutschen Unternehmen verzeichneten

2024 einen Cyberangriff. Quelle: TÜV Cybersecurity Studie 2025.

Die Cybersicherheitslage in der deutschen Wirtschaft verschärft

sich: 15 Prozent der Unternehmen verzeichneten in den vergangenen 12

Monaten nach eigenen Angaben einen IT-Sicherheitsvorfall. Dabei

handelt es sich um erfolgreiche Cyberangriffe, auf die die

Unternehmen aktiv reagieren mussten.

Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Ipsos-Umfrage im

Auftrag des TÜV-Verbands unter 506 Unternehmen ab 10 Mitarbeitenden.

Im Vergleich zur Studie vor zwei Jahren ist der Anteil erfolgreich

gehackter Unternehmen um 4 Prozentpunkte gestiegen. „Die deutsche

Wirtschaft steht im Fadenkreuz staatlicher und krimineller Hacker,

die sensible Daten erbeuten, Geld erpressen oder wichtige

Versorgungsstrukturen sabotieren wollen“, sagte Dr. Michael Fübi,

Präsident des TÜV-Verbands, bei Vorstellung der „TÜV Cybersecurity

Studie 2025“ in Berlin.

„Bei ihren Cyberattacken setzen die

Angreifer verstärkt auf moderne Technologien wie Künstliche

Intelligenz.“ Allerdings scheinen viele Unternehmen die Risiken zu

unterschätzen. Neun von zehn Unternehmen (91 Prozent) bewerten ihre

Cybersicherheit als gut oder sehr gut. Und jedes vierte Unternehmen

(27 Prozent) gibt an, dass IT-Sicherheit für sie nur eine kleine

oder gar keine Rolle spielt. Fübi: „Unternehmen sollten

Cybersicherheit ernst nehmen und dafür die notwendigen Ressourcen

bereitstellen.“

Dennoch spricht sich eine Mehrheit für

gesetzliche Vorgaben aus: 56 Prozent sind der Meinung, dass alle

Unternehmen verpflichtet sein sollten, angemessene Maßnahmen für

ihre Cybersecurity zu ergreifen. „Die Bundesregierung sollte die

überfällige nationale Umsetzung der NIS2-Richtlinie zügig

verabschieden“, sagte Fübi. „Die Regelung sieht gesetzliche

Mindestanforderungen für die Cybersicherheit von rund 30.000

Unternehmen sicherheitskritischer Branchen vor.“ Kritisch sei, dass

laut Umfrage bisher nur die Hälfte der Unternehmen die

NIS2-Richtlinie kennen.

BSI-Präsidentin Claudia Plattner:

„Die Studie des TÜV-Verbandes zeigt, dass auf dem Weg zur

Cybernation Deutschland noch eine Menge Arbeit vor uns liegt. Was

mich besonders besorgt, ist die geringe Bekanntheit der

NIS-2-Richtlinie. Umso wichtiger ist ihre zügige Umsetzung in

nationales Recht. Verständlicherweise weisen Unternehmen darauf hin,

dass regulatorische Vorgaben herausfordernd sind: auch, weil sie zu

Bürokratie und damit zu Mehraufwand führen können.

Richtig

umgesetzt können sie uns aber dabei helfen, die Resilienz unserer

Wirtschaft umfassend zu erhöhen. Wir als BSI legen dabei unseren

Schwerpunkt auf Hilfestellung und Kooperation – und unterstützen

Unternehmen auch heute schon mit umfangreichen Informations- und

Beratungsangeboten. Unser Credo lautet ‚Cybersicherheit vor

Bürokratie‘. Das betrifft übrigens auch den Cyber Resilience Act

(CRA), im Rahmen dessen das BSI die Übernahme der Marktüberwachung

anstrebt.“

Phishing die mit Abstand häufigste Angriffsmethode

Laut den Ergebnissen der Umfrage ist die mit Abstand häufigste

Angriffsmethode derzeit Phishing: In der Regel handelt es sich dabei

um E-Mails, die zu einer Schadsoftware führen. 84 Prozent der

betroffenen Unternehmen berichten von Phishing-Angriffen – 12

Prozentpunkte mehr als vor zwei Jahren. Ein Grund für den Anstieg

ist der Einsatz Künstlicher Intelligenz. „Mit Hilfe der gängigen

KI-Systeme können Phishing-Mails personalisiert, Texte perfekt

formuliert oder auch Sprachnachrichten gefälscht werden“, sagte

Fübi. An zweiter Stelle stehen „sonstige Schadsoftware-Angriffe“ (26

Prozent). Dabei handelt es sich um so genannte Malware, die zum

Beispiel dazu dient, sensible Daten abzugreifen.

Wie die

Schadsoftware in das IT-System eines Unternehmens gelangt, lässt

sich nicht immer nachvollziehen. Ransomware-Angriffe (12 Prozent)

und andere Methoden wie Passwort-Angriffe (12 Prozent) sind

rückläufig. Bei Ransomware-Attacken werden sensible Daten

verschlüsselt oder gestohlen. Dann wird das Management erpresst.

„Ransomware-Angriffe bleiben ein großes Problem für die Wirtschaft“,

sagte Fübi. „Aber viele Unternehmen haben sich besser auf Ransomware

eingestellt, vor allem, wenn es um die Sicherung ihrer Daten geht.“

Eine wichtige Rolle spielt Künstliche Intelligenz sowohl bei

Angriffen als auch bei ihrer Abwehr. Jeder zweite

IT-Sicherheitsverantwortliche beobachtet Cyberangriffe im

Unternehmen, die mit Hilfe von KI erfolgt sind (51 Prozent). In

großen Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden liegt der Wert bei 81

Prozent. Nach Ansicht von 82 Prozent der Befragten ermöglicht es KI

den Angreifern, gezielt Schwachstellen in den IT-Systemen ihres

Unternehmens auszunutzen. Und 89 Prozent stimmen der Aussage zu,

dass KI dazu beiträgt, Angriffe effizienter und zielgerichteter

durchzuführen.

Auf der anderen Seite nutzen erst 10 Prozent

der Unternehmen KI für die Abwehr von Cyberangriffen, weitere 10

Prozent planen den Einsatz – vor allem, um Bedrohungen besser zu

erkennen (70 Prozent), Anomalien in Datenbeständen und Datenströmen

zu identifizieren (59 Prozent), Schwachstellen zu analysieren (58

Prozent) oder automatisiert auf Angriffe zu reagieren (51 Prozent).

Mit diesen Maßnahmen schützen sich Unternehmen

Die

Unternehmen haben in der vergangenen 24 Monaten zahlreiche Maßnahmen

ergriffen, um sich besser vor Cyberangriffen zu schützen. Hierzu

zählen Investitionen in sichere Hardware (65 Prozent), Einführung

neuer Cybersecurity-Software (48 Prozent), Beratung durch externe

Expert:innen (59 Prozent) oder Schulungen der Mitarbeitenden (53

Prozent).

„Sehr wichtig sind Notfallübungen, um Abläufe für

den Ernstfall einzuüben, und Pentests, mit denen technische

Schwachstellen im eigenen Unternehmen ausfindig gemacht werden

können“, sagte Fübi. Jeweils 22 Prozent der befragten Unternehmen

haben Notfallübungen oder Pentests durchgeführt. 27 Prozent der

Unternehmen haben ihr Budget für die IT-Sicherheit erhöht. Zum

Vergleich: Vor zwei Jahren waren es noch 52 Prozent. Fübi: „Die

Ausgaben für Cybersicherheit müssen mit den steigenden Anforderungen

Schritt halten.“

Ein wichtiges Instrument sind Normen und

Standards. Sie geben vor, was Unternehmen technisch und

organisatorisch tun müssen, um ihre Cybersicherheit zu verbessern.

Für 70 Prozent der Befragten sind Normen und Standards wichtig oder

sehr wichtig, um den Schutz vor Cyberangriffen stetig zu verbessern.

In der Umfrage geben 22 Prozent an, bestimmte Normen und Standards

für die IT-Sicherheit vollständig zu erfüllen. Weitere 53 Prozent

orientieren sich zumindest daran, setzen diese aber nur teilweise

um. „Normen und Standards helfen Unternehmen dabei, die

Cybersicherheit auf ein höheres Level zu bringen und diese fest in

einer Organisation zu verankern“, betonte Fübi.

Handlungsbedarf bei Politik und Wirtschaft

Aus Sicht des

TÜV-Verbands besteht angesichts der technischen und geopolitischen

Entwicklungen die Notwendigkeit, das Sicherheitsniveau in der

Wirtschaft auch mit Hilfe gesetzlicher Vorgaben zu erhöhen. Diese

Ansicht teilt die Mehrheit der befragten

Sicherheitsverantwortlichen: 55 Prozent sagen, dass strengere

gesetzliche Vorgaben für die Cybersecurity von Unternehmen das

Internet sicherer machen. Die europäische Network and Information

Security Directive (NIS2-Richtlinie) legt Mindestanforderungen für

Unternehmen in 18 sicherheitskritischen Branchen wie Energie,

Gesundheit, Transport oder digitalen Diensten fest. Allerdings hinkt

Deutschland bei der Umsetzung wegen des Regierungswechsels

hinterher.

„Die neue Bundesregierung muss jetzt handeln und

das nationale Umsetzungsgesetz zügig verabschieden“, sagte Fübi.

„Fatal ist, dass bisher nur die Hälfte der Unternehmen die

NIS2-Richtlinie kennt. Hier ist noch viel Aufklärungsarbeit

notwendig.“ Die Unternehmen sollten sich frühzeitig mit der

anstehenden Regulierung auseinandersetzen. Darüber hinaus müsse auch

der Cyber Resilience Act (CRA) wie vorgesehen ab Ende 2027 umgesetzt

werden. Die EU-Verordnung sieht IT-Sicherheitsanforderungen für

Hardware- und Software-Produkte vor, die digitale Komponenten

enthalten und digital vernetzt sind.

Der vollständige

Studienbericht der „TÜV Cybersecurity Studie 2025“ und eine

Präsentation mit den Kernergebnissen ist abrufbar unter:

www.tuev-verband.de/studien/tuev-cybersecurity-studie-2025

Methodik-Hinweis: Grundlage der Studienergebnisse ist eine

repräsentative Umfrage des Marktforschungsunternehmens Ipsos im

Auftrag des TÜV-Verbands unter 506 Unternehmen ab 10 Mitarbeitenden

in Deutschland. Befragt wurden Verantwortliche für IT-Sicherheit,

darunter leitende Cybersecurity-Expert:innen, IT-Leiter und

Mitglieder der Geschäftsleitung.

Ohne Angst verschieden sein und zügig prüfen, was geht -

Wichtigste Ergebnisse der aktuellen Tagung des Duisburger

Kirchenparlamentes

In naher Zukunft noch weniger

Gemeindemitglieder und noch weniger Finanzmittel. Genau deshalb hat

die Duisburger Synode, das höchste Gremium des Evangelischen

Kirchenkreises, bei seiner Tagung am letzten Wochenende zahlreiche

Prüfaufträge erteilt, die ausloten, wie dem kreiskirchlichen Defizit

von 800.000 Euro begegnet werden soll.

Diese Summe wird

schon in fünf Jahren bei den gemeindeübergreifenden Aufgaben fehlen;

deshalb sollen die jetzt präsentierten Vorschläge bis zur

Herbstsynode geprüft, weiter ausgearbeitet und ggf. geeignete

Zeitpläne für die Umsetzung erstellt werden. Im November soll das

Kirchenparlament konkrete Entscheidungen treffen. Zu dem Paket an

Maßnahmen gehören mögliche Fusionsgespräche mit dem Dinslakener

Nachbarkirchenkreis, eine einheitliche Trägerschaft der Kitas im

Kirchenkreis, eine Reduktion der Gemeindepfarrstellen und der

Übergang des Bildungswerkes und der Beratungsstelle in diakonische

Trägerschaft.

Die Vorschläge hatte eine Arbeitsgruppe aus

Engagierten der elf Gemeinden sowie weiteren Mitgliedern erarbeitet.

Grundlage dafür waren die Ergebnisse eines umfangreichen

Beteiligungs- und Umfrageprozesses in Einrichtungen, Gemeinden und

Ausschüssen, der die Leitfrage verfolgte, wie dem kreiskirchlichen

Defizit begegnet werden soll. Der gesamte Prozess steht unter der

bezeichnenden Überschrift „Wirken mit Weniger“.

Die

Synodalen - die gewählten Vertreterinnen und Vertreter aus den

Gemeinden und berufene Mitglieder - verabschiedeten auf der Tagung

zudem eine Stellungnahme zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur

aktuellen Migrationsdebatte. Ihr Tenor: Entschieden gegen jede Form

von Ausgrenzung und - in Anlehnung an die Worte von Johannes Rau –

„ohne Angst verschieden sein“.

Die Stellungnahme bezieht

eine klare Position aus christlicher Perspektive: Die

gesellschaftliche Entwicklung hin zu wachsender Ungleichheit und

politischer Verhärtung werde mit Sorge beobachtet. So kritisiert die

Synode in der Stellungnahme, dass Migration oft als Sündenbock für

strukturelle Versäumnisse in Bildung, Wohnungsbau und Sozialpolitik

herhalten müsse. Gleichzeitig warnt sie vor der zunehmenden

Einflussnahme rechter, menschenfeindlicher Kräfte und der Aushöhlung

demokratischer Werte. Deshalb wollen sich die Gemeinden für

Vielfalt, Menschenrechte und Demokratie einsetzen.

Der

Wortlaut der Stellungnahme ist unter www.kirche-duisburg.de

nachzulesen. Stichwort Kreissynode: Die Kreissynode leitet den

Kirchenkreis. Sie ist vergleichbar mit dem Parlament auf politischer

Ebene. Die Kreissynode setzt sich zusammen aus Pfarrerinnen und

Pfarrer, gewählten Presbyterinnen und Presbyter, die von den

einzelnen Kirchengemeinden als Delegierte entsandt werden, sowie

berufenen Mitgliedern.

Laut Kirchenordnung der Evangelischen

Kirche im Rheinland dürfen Theologen in einer Kreissynode nicht in

der Mehrzahl sein. Die Kreissynode trifft sich in der Regel zweimal

im Jahr und tagt ein oder zwei Tage. Infos zum Evangelischen

Kirchenkreis Duisburg, den Gemeinden und Einrichtungen gibt es im

Netz unter www.kirche-duisburg.de.

Foto: Rolf Schotsch

Tagesausflug am 20. August ins Nikolauskloster Jüchen

und Gut Hombroich

Die

Evangelische Kirchengemeinde Alt-Duisburg lädt zum Tagesausflug am

20. August ins Nikolauskloster Jüchen und Gut Hombroich mit

Busfahrt, Andacht, Mittagsessen, Spazierengehen, Kaffeetrinken und

Zeit für Einkäufe im Hofladen auf Gut Hombroich.

Anmeldungen und Ticketverkauf solange Vorrat reicht (50 Euro inkl.

Fahrt, Mittagessen & Kaffee und Kuchen) sind im Duisserner

CaféNotkirche an der Martinstr. 35, dienstags und donnerstags von 9

bis 12 Uhr, nur noch bis zum bis 10. Juli möglich. Rückfragen vorab

beantwortet Pfarrer Stefan Korn (Tel.: 0203 330490). Infos zur

Gemeinde gibt es im Netz unter

www.ekadu.de.

André Boße - Voyage, Voyage -

Veranstaltung des Kreativquarter Ruhrort und der

Deutsch-Französischen Gesellschaft Duisburg e.V.

Wir

essen, trinken, rauchen Französisch. Wir bereisen das Land, für das

wir sogar einen Spitznamen erfunden haben, den in Frankreich selbst

niemand nutzt: den der ›Grande Nation‹.

Aber die Popmusik

Frankreichs kennen wir häufig nur am Rande. Kulturjournalist André

Boße unternimmt in seinem Buch ›Voyage, Voyage‹ eine Reise durch

Frankreich und die französische Popmusik – von den Hits der

Yéyé-Jahre über French Pop und Nouvelle Chanson bis hin zu Rock,

HipHop, Raï und Electro.

Das Buch gilt bereits jetzt als

Standardwerk für alle, die French Pop neu für sich entdecken oder

tiefer in die Materie eintauchen wollen. André Boße bringt das

Buch auf die Bühne – als Lese-, Erzähl-, Hör- und Live-Musik-Abend.

Die Live-Premieren in Münster und Köln waren jeweils ausverkauft. Es

folgten Shows in Buchhandlungen und auf der Reeperbahn.

Unterstützt wird André Boße dabei von der seit vielen Jahren in

Münster lebenden französischen Sängerin Alexandra Romary sowie der

Cellistin Judith Brormann. Zu dritt spielen sie im zweiten Teil des

Abends ausgewählte Stücke aus der Geschichte des French Pop. Mit

Liedern von Mylène Farmer, Françoise Hardy, Jane Birkin, Pomme,

Alain Souchon, Renauld und vielen mehr.

André Boße - Voyage, Voyage Mittwoch, 18. Juni 2025, 19:00 Uhr Das

PLUS am Neumarkt, Neumarkt 19, 47119 Duisburg-Ruhrort Eintritt

frei(willig) – Hutveranstaltung Foto © André Kleine-Wilke

Aktiver Tierschutz ist wichtiger denn je:

Ökumenischer Tiergottesdienst an der Marxloher Kreuzeskirche

Der Ökumenische Tiergottesdienst im Duisburger Norden

hat eine lange Tradition. Im letzten Jahr, zur 26. Ausgabe, kamen

über 200 Menschen, meist mit ihren Hunden und weiteren Haustieren,

zum Außengelände der Marxloher Kreuzeskirche an der

Kaiser-Friedrich-Straße 40. In diesem Jahr „steigt“ der

Tiergottesdienst am gleichen Ort an einem Samstag, eingebettet in

die Festwoche zum 120-jährigen Jubiläum der Kreuzeskirche.

So beginnt am Samstag, 21. Juni um 12 Uhr die „tierisch-einfühlsame

Erfolgsgeschichte“ mit einem fröhlichen Begrüßungslied des Chors

Vielklang. Dann gibt es von der evangelischen Pfarrerin Anja Humbert

und der katholischen Pastoralreferentin Schwester Mariotte

Hillebrand auch nachdenklich-motivierende Worte, die eine Zukunft

mahnen, die das Leben aller schützt, auch der Tiere. Und natürlich

wird wieder gemeinsam gesungen und gebetet.

Die

mitgebrachten Tiere werden am Schluss gesegnet. Mit von der Partie

sind auch das Kirchenmobil der katholischen Propsteigemeinde St.

Johann mit Kaffeespezialitäten und der Verein Cocker und Setter in

Not mit einem Verkaufsstand. Und es gibt noch etwas ganz Besonderes,

berichtet Anja Humbert. Erstmals findet ein

Hunde-Geschicklichkeits-Parcours statt, bei dem es auch einige

Preise zu gewinnen gibt.

Urkunden und Medaillen stehen

zudem für alle Gottesdienst-Teilnehmer zur Verfügung. Die Kollekte

des Gottesdienstes und die Erlöse aus der Bewirtung kommen auch in

diesem Jahr der Duisburger Tiertafel zugute. Bei schlechtem Wetter

findet der Tiergottesdienst in der Kreuzeskirche statt.

Im

Anschluss daran beginnt gegen 13.30 Uhr das Gemeindefest an der

Kreuzeskirche. Dort gibt es Unterhaltung, Spaß und leckeres Essen,

so dass der Tag zum richtigen Familientag wird. Für die kleinen

Besucher ist eine Vielzahl an kreativen Überraschungen vorbereitet.

Zum Konzept des Tiergottesdienstes Beim allerersten Tiergottesdienst

hatte wohl niemand damit gerechnet, dass er ein „Selbstläufer“

wird. „Aber“, so Anja Humbert und Mariotte Hillebrand, „aktiver

Tierschutz ist, wie viele negative Auswüchse zeigen, heute wichtiger

denn je.“

Dass es das Wort Tierschutz überhaupt geben

müsse, sei schon fast ein Skandal an sich. Hungernde, ausgebeutete

und misshandelte Tiere hätten nichts mit Gottes Schöpfung zu tun. So

soll der Tiergottesdienst auch stets Motivation sein, solchen

Auswüchsen aktiv und engagiert entgegenzuwirken. Es lohne sich

immer, Gottes Schöpfung zu bewahren.

Die Hunde waren bisher

stets in der Überzahl, aber auch Katzen, Vögel, Hamster, Kaninchen

und Meerschweinchen füllten frühere Gottesdienste teils lautstark

mit Leben. Vereinzelt waren auch schon mal Pferde, Ziegen und Esel

vertreten, und vor einigen Jahren sogar eine chinesische

Schildkröte. Text: Reiner Terhorst

Tiergottesdienst 2024 an der Marxloher Kreuzeskirche. Zu sehen sind

Jessica Wachtel und Schwester Mariotte Hillebrand von der

katholischen Kirche beim Segnen; im Hintergrund ist Pfarrerin Anja

Humbert zu sehen. Foto: Reiner Terhorst

Wiesengottesdienst am Turm der Duisserner

Lutherkirche – mit Gegrilltem und Slush-Eis danach

Das

breite Grün hinter dem Kirchturm der Lutherkirche, Martinstr. 35,

bietet einen schönen Blick auf das Gotteshaus. Deshalb lädt der

Duisserner Bezirk der Evangelischen Kirchengemeinde Alt-Duisburg

schon seit mehreren Jahren im Sommer zum schon traditionellen

Wiesengottesdienst.

Den nächsten feiert die Gemeinde mit

allen Gästen am Sonntag, 22. Juni 2025 um 11 Uhr zum Thema „Durch

dich blüht die Gemeinde auf!“ Anschließend lädt die Evangelische

Gemeinde Alt-Duisburg zu Grillwürstchen mit Brötchen und Getränken.

Weitere Besonderheit: diesmal ist die Slush-Eis-Maschine des

kreiskirchlichen Jugendreferates mit dabei und spendiert die heiß

begehrte Erfrischung in drei Geschmacksrichtungen.

Eine

Anmeldung ist nicht nötig. Bei schlechtem Wetter wird der

Gottesdienst kurzfristig in die Kirche verlegt, die nur einen

Katzensprung entfernt ist. Infos zur Evangelischen Kirchengemeinde

Alt-Duisburg gibt es im Netz unter www.ekadu.de. I

Gemeindewiese hinter der Duisserner Lutherkirche - vor einem

Open-Air-Gottesdienst(Foto: Stefan Korn)

Gemeinde lädt zum Marktcafé in Meiderich

Zu

Kaffee und lecker Frühstück mit Geselligkeit und Freundlichkeit lädt

die Evangelische Kirchengemeinde Meiderich jeden zweiten Samstag zu

den Marktzeiten in das Gemeindezentrum, Auf dem Damm 8, ein. Den

nächsten Termin zum Schlemmen und Klönen gibt es am 21. Juni 2025.

Geöffnet ist das Marktcafé der Gemeinde ab 9.30 Uhr und

somit zu der Zeit, in der manche ihr Einkäufe am Meidericher

Wochenmarkt machen. Nach kurzem Fußweg lässt sich im Gemeindezentrum

bei Kaffee, Brot, Brötchen, Wurst- und Käseaufschnitt und Marmeladen

der Einkaufsstress vergessen.

Das Angebot bereiten

Ehrenamtliche zu, das Frühstück gibt´s zum Selbstkostenpreis. Infos

zur Gemeinde gibt es im Netz unter www.kirche-meiderich.de oder im

Gemeindebüro unter 0203-4519622.

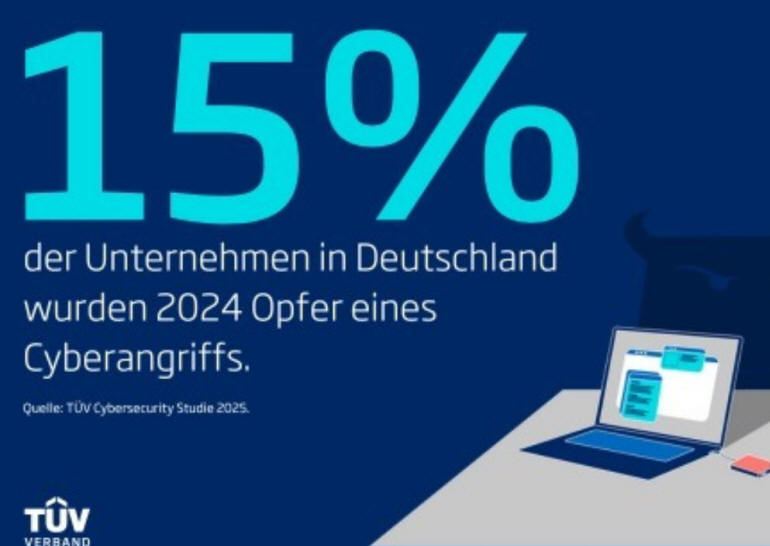

NRW: Säuglingssterblichkeit 2024 nahezu auf

Vorjahresniveau

* 529 Säuglingssterbefälle und 685

Totgeborene im Jahr 2024

* Säuglingssterblichkeit lag bei 3,5 je

1.000 Lebendgeborenen

* Säuglingssterblichkeit der Mädchen und

Jungen hat sich angeglichen S

In Nordrhein-Westfalen sind im

Jahr 2024 insgesamt 529 Kinder in ihrem ersten Lebensjahr gestorben.

Das sind 9 Säuglingssterbefälle weniger als 2023 mit 538 Fällen. Wie

Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches

Landesamt mitteilt, lag die Säuglingssterblichkeit im Jahr 2024 bei

3,5 je 1.000 Lebendgeborenen und blieb somit auf dem Niveau des

Vorjahres.

Im Jahr 2000 lag die Säuglingssterblichkeit noch bei 4,9

und sank somit im Langzeitvergleich. Seit dem Jahr 2020 stagniert

sie hingegen. Säuglingssterblichkeit von Jungen und Mädchen gleicht

sich an Die Säuglingssterblichkeit der Jungen lag Anfang der 2000er

Jahre noch über der Säuglingssterblichkeit der Mädchen.

In

den letzten Jahren war zu beobachten, dass sich die

Säuglingssterblichkeit von Jungen und Mädchen zunehmend angleicht.

Im Jahr 2024, lag diese, wie bereits im Vorjahr, auf einem ähnlichen

Niveau (Jungen: 3,4; Mädchen 3,5).

Regionale Unterschiede

bei der Säuglingssterblichkeit

Die landesweit höchste

Säuglingssterblichkeit gab es 2024 in Hagen mit 11,3, gefolgt vom

Kreis Wesel mit 6,8 sowie der Stadt Gelsenkirchen mit 6,0 im ersten

Lebensjahr Gestorbenen je 1 000 Lebendgeborenen. Auf regionaler

Ebene unterliegt die Säuglingssterblichkeit aufgrund von geringen

Fallzahlen größeren Schwankungen.

Zahl der Totgeborenen sinkt

um 4,6 %

Im Jahr 2024 gab es in Nordrhein-Westfalen 685

Totgeborene. Das waren 33 Fälle (–4,6 %) weniger als im Jahr 2023

(damals: 718). Damit gab es im vergangenen Jahr 4,5 Totgeborene auf

1 000 Geburten. Da auch die Zahl der Geburten im Vergleich zum

Vorjahr sank, blieb die Quote der Totgeborenen auf einem ähnlichen

Niveau (2023: 4,6). Die meisten Totgeburten je 1.000 Geburten

entfielen 2024 auf den Kreis Olpe (10,4) sowie die Stadt Krefeld mit

7,5 und die Städteregion Aachen mit 7,0. (IT.NRW)

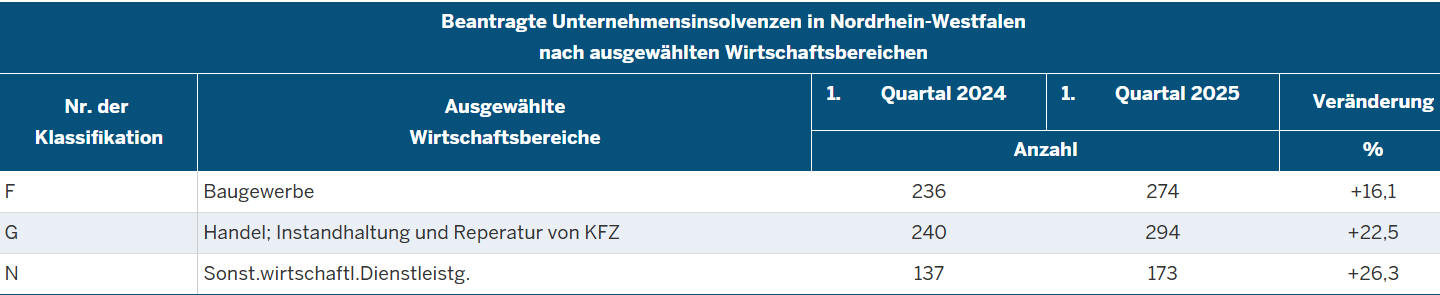

NRW: Fast 20 % mehr Unternehmensinsolvenzen als im

Vorjahresquartal

* Höchster Stand der

Unternehmensinsolvenzen seit dem 1. Quartal 2016

* Die meisten

Insolvenzverfahren im Wirtschaftsbereich „Handel; Instandhaltung und

Reparatur von KFZ“

* Rückgang bei den betroffenen Beschäftigten

und den voraussichtlichen Forderungen

Im 1. Quartal 2025

haben die Amtsgerichte in Nordrhein-Westfalen 1.572 beantragte

Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren das

19,7 % mehr als im 1. Quartal 2024. Damals hatte es 1.313 gemeldete

Unternehmensinsolvenzen gegeben. Die Zahl der

Unternehmensinsolvenzen erreichte im 1. Quartal 2025 den höchsten

Stand seit neun Jahren (1. Quartal 2016: 1.669 Verfahren).

Die meisten gemeldeten beantragten Insolvenzverfahren gab es im

1. Quartal 2025 mit 294 Verfahren im Wirtschaftsbereich „Handel;

Instandhaltung und Reparatur von KFZ“, darunter die Mehrheit im

Einzelhandel. Gegenüber dem Vorjahresquartal war das ein Anstieg von

22,5 %. Höher als im 1. Quartal 2025 war die Zahl zuletzt vor sechs

Jahren mit 298 gemeldeten Verfahren gewesen.

Es folgten die

Wirtschaftsbereiche „Baugewerbe“ mit 274 Verfahren und die

„sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen“ mit 173 Verfahren;

dazu zählen zum Beispiel der Garten- und Landschaftsbau, Reisebüros

und Wach- und Sicherheitsdienste.

Rund 10.000 betroffene

Beschäftigte und 2,0 Milliarden Euro an voraussichtlichen

Forderungen

Die Zahl der insgesamt von einer

Unternehmensinsolvenz betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

war im 1. Quartal 2025 mit 10.296 Beschäftigten um 33,5 % niedriger

als im entsprechenden Vorjahresquartal. Damals hatte es 15.472

betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegeben. Die Höhe der

voraussichtlichen Forderungen der Unternehmensinsolvenzen summierte

sich im 1. Quartal 2025 auf 2,0 Milliarden Euro.

Damit waren

die Forderungen um 45,4 % niedriger als im Vorjahresquartal. Damals

hatte die Höhe der summierten Forderungen bei 3,7 Milliarden Euro

gelegen. Nach ersten Auswertungen lag im 1. Quartal 2025 der

Großteil der betroffenen Beschäftigten und der voraussichtlichen

Forderungen im Wirtschaftsbereich „Verarbeitendes Gewerbe“.

Der Gesamtrückgang der betroffenen Beschäftigten und der

voraussichtlichen Forderungen war trotz steigender Zahl an

Unternehmensinsolvenzen darauf zurückzuführen, dass es eine

geringere Zahl von Insolvenzanträgen wirtschaftlich bedeutender

Unternehmen und Unternehmensketten gab.

Gesamtzahl der

Insolvenzen fast 5 % höher als im Vorjahresquartal

Die

Gesamtzahl der gemeldeten Insolvenzverfahren in NRW (Unternehmens-

und Privatinsolvenzen) war im 1. Quartal 2025 mit 7.421 Verfahren um

4,8 % höher als im entsprechenden Vorjahresquartal (1. Quartal 2024:

7.079 Verfahren).

Neben den Unternehmensinsolvenzen gab es

unter anderem 4.378 Verbraucherinsolvenzen, deren Zahl um 0,5 %

gesunken ist (1. Quartal 2024: 4.401 Verfahren). Weitere

Quartalsergebnisse finden sich in der Eckdatentabelle

https://statistik.nrw/wirtschaft-und-umwelt/unternehmen/insolvenzen/beantragte-insolvenzverfahren-nach-art-der-verfahren-und-schuldnerinnen-schuldner-quartalsergebnisse.