|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 30. Kalenderwoche:

22. Juli

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Mittwoch, 23. Juli 2025

15. Gedenktag zur Loveparade - Nacht der Lichter

Zum 15. Mal wird in den kommenden Tagen erneut den Betroffenen und

den Opfern des Loveparade-Unglücks gedacht. Anlässlich dieses

Jahrestages organisiert der Verein „Bürger für Bürger e. V.“ am

Mittwoch, 23. Juli, die „Nacht der 1000 Lichter“. Am Donnerstag, 24.

Juli, lädt die „Stiftung Duisburg 24.7.2010“ zu einem öffentlichen

Gedenken in die Gedenkstätte ein. Weitere Informationen zur

„Stiftung Duisburg 24.7.2010“ online unter

www.stiftung-duisburg-24-7-2010.de

Hinweise zur

Straßensperrung

Die Karl-Lehr-Straße in

Duisburg-Dellviertel/Neudorf wird im Bereich des Tunnels am

Mittwoch, 23. Juli, von 18 Uhr bis 23 Uhr sowie am Donnerstag, 24.

Juli, in der Zeit von 14 bis 22 Uhr für den gesamten Verkehr

vollständig gesperrt. Entsprechende Hinweise und eine

Umleitungsempfehlung sind bereits ausgeschildert. Zu Fuß oder mit

dem Fahrrad kann der Bereich jederzeit passiert werden.

„Liebe hört niemals auf“ ist Realität

Superintendent Dr. Urban zum 15. Jahrestag der

Loveparade-Katastrophe

Anlässlich des 15. Jahrestages

der Loveparade-Katastrophe in Duisburg erinnert Dr. Christoph Urban,

Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg, an die

Opfer und an die Spuren, die das Unglück hinterlassen hat. Der Satz

„Liebe hört niemals auf“, der am Gedenkort Güterbahnhof mahnt, ist

für Superintendent Urban kein Trost, keine Vertröstung, „sondern

Realität“.

Denn: „Die Liebe zu den Verstorbenen und der Lebenden zueinander

ersetzt nicht die Opfer, aber sie hält die Erinnerung lebendig.“ Zu

sehen ist das Video auf dem Youtubekanal „Evangelisch in Duisburg“.

Infos zum Kirchenkreis, den Gemeinden und Einrichtungen gibt es im

Netz unter

www.kirche-duisburg.de.

Redetext des

Videostatements: Vor fünfzehn Jahren gingen von Duisburg

schreckliche Bilder aus. Am Ausgang des Loveparade-Geländes kamen 21

Menschen ums Leben, mehr als 650 wurden verletzt. Der Schock war

groß, die Trauer auch. Fragen nach dem Warum und nach den

Verantwortlichkeiten blieben ungeklärt. Das Unglück hat Spuren

hinterlassen – sichtbare und unsichtbare. Die Angehörigen der Opfer

leiden immer noch unter dem Verlust.

Am Gedenkort

Güterbahnhof erinnern Bilder und Kreuze an Menschen, die fehlen, die

vermisst werden, ohne die das Leben anders geworden ist. Daneben

steht der Satz: „Liebe hört niemals auf“. Das ist kein Trost, keine

Vertröstung, sondern Realität. Die Liebe zu den Verstorbenen und der

Lebenden zueinander ersetzt nicht die Opfer, aber sie hält die

Erinnerung lebendig.

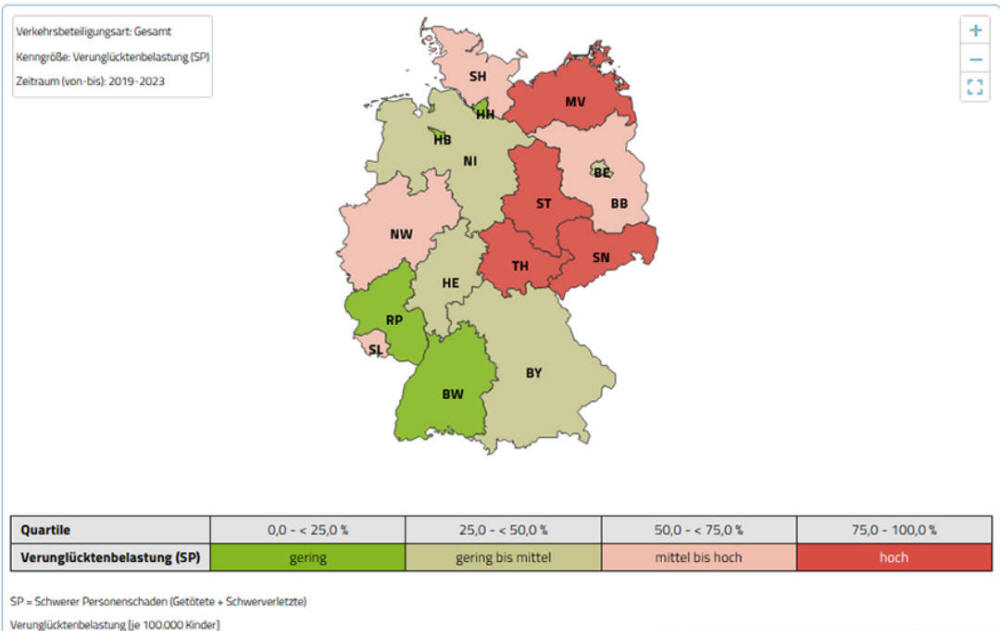

Interaktiver Kinderunfallatlas

online

Die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr hat

sich in Deutschland in den letzten Jahrzehnten dank zahlreicher

Maßnahmen deutlich verbessert. Mit dem Kinderunfallatlas stellt die

Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt) wichtige

Informationen zum regionalen Unfallgeschehen und dem

Mobilitätsverhalten von Kindern bereit.

Damit liegt eine grundlegende Datenbasis für gezielte Maßnahmen

zur Verbesserung der Sicherheit von Kindern vor. Ab sofort steht der

Kinderunfallatlas als interaktive Webanwendung unter www.kinderunfallatlas.de zur

Verfügung. Mit der Anwendung werden Fachleute und

Entscheidungsträger dabei unterstützt, einfacher und schneller

gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit von

Kindern zu

entwickeln.

Der interaktive Kinderunfallatlas der BASt unterstützt Fachleute

und Entscheidungsträger, um gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der

Verkehrssicherheit von Kindern zu entwickeln Auf der neuen

Kinderunfallatlas-Webseite werden Daten zu Straßenverkehrsunfällen

des Statistischen Bundesamtes von Kindern im Alter von 0 bis 14

Jahren dargestellt.

Die Daten reichen vom jeweils aktuell

verfügbaren Erhebungsjahr zurück bis 2001 und können als Tabellen

und Karten für 5-Jahres-Zeiträume ausgegeben werden. Ergänzt werden

diese durch regionalisierte Mobilitätsdaten aus der Studie Mobilität

in Deutschland. Der Kinderunfallatlas ermöglicht regionale

Vergleiche zwischen Bundesländern und Kreisen, wobei Kreise sowohl

bundesweit als auch bundesländerspezifisch miteinander verglichen

werden können.

Dies wird durch die Berechnung verschiedener

Kenngrößen ermöglicht, wie der Verunglücktenbelastung, der

Verkehrsleistung und der Verunglücktenrate. Dabei werden schwer

verunglückte Kinder in Bezug zur altersgleichen Bevölkerung oder

deren Mobilität gesetzt. Zeitliche Veränderungen werden ebenfalls in

Form einer Veränderungsrate analysiert.

Der

Kinderunfallatlas differenziert zwischen schwer verunglückten

Kindern als Zufußgehende Radfahrende Pkw-Insassen Im bundesweiten

zeitlichen Vergleich kann zusätzlich zwischen verschiedenen

Verletzungsschweregraden unterschieden werden. Zudem können im

Rahmen einer differenzierten Jahresbetrachtung die schwer

verunglückten Kinder und deren zurückgelegte Wege nach Alter,

Geschlecht und Zeitpunkt analysiert werden.

Die interaktive

Webanwendung löst die bisherige Berichtsform des Kinderunfallatlas

ab. Weitere Informationen

www.kinderunfallatlas.de

Netzwerk stärkt ukrainische Universitäten - Hoffnung

dank akademischem Austausch

Sirenen statt Seminar,

Stromausfall statt Studium: Für Studierende und Lehrende in der

Ukraine gehört das zum Alltag. Trotz der katastrophalen Lage halten

viele Hochschulen seit Beginn des russischen Angriffskriegs den

Lehrbetrieb aufrecht – oft nur digital, unter schwierigen

Bedingungen. Die Universität Duisburg-Essen unterstützt sie dabei.

Nach dem erfolgreichen Projekt „Ukraine Digital“ (2022–2025)

erhält sie nun vom Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD

erneut über eine halbe Million Euro für die kommenden vier Jahre.

Rektorin Prof. Dr. Barbara Albert unterzeichnete soeben den Vertrag,

der im Rahmen des DAAD-Programms DUHN (Deutsch-Ukrainisches

Hochschulnetzwerk) mit vier ukrainischen Universitäten geschlossen

wurde.

v.l.: Prof. Matthias Epple, Rektorin Prof. Barbara Albert, Prof.

Heike Roll. © UDE

Bis 2029 wird so die bewährte

Zusammenarbeit der Universität Duisburg-Essen mit den

Partnerhochschulen in Kharkiv, Sumy und Vinnytsia vertieft, neu

hinzu kommt die Pädagogische Universität Kryvyi Rih.

„Inmitten des Krieges möchten wir damit eine akademische Entwicklung

unterstützen und ein Zeichen internationaler Solidarität setzen“,

erklärt Rektorin Prof. Dr. Barbara Albert. Die Projektleitung liegt

erneut bei Prof. Dr. Matthias Epple (Fakultät für Chemie) und Prof.

Dr. Heike Roll (Institut für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache).

„Wir wollen mit den vier Universitäten digitale und hybride

Lehrangebote weiterentwickeln, gemeinsame Curricula gestalten und

Studienmodule internationalisieren“, sagen sie.

„Neben der

Online-Lehre planen wir außerdem Präsenzformate: Jährlich

stattfindende Sommerschulen in Deutschland werden Raum für einen

akademischen Austausch, für praktische Laborerfahrungen und

interdisziplinäre Workshops bieten – auch zu Themen wie Resilienz,

Internationalisierung oder wissenschaftlicher Ethik. In der Ukraine

hingegen sollen Blockkurse stattfinden, die auch deutsche Lehrende

und Studierende einbeziehen.“

Über eine gemeinsame

Online-Plattform vernetzen sich nicht nur Dozierende, Studierende

und Alumni. Hierüber werden auch Lehrmaterialien bereitgestellt und

Forschungsideen gemeinsam entwickelt. Epple und Roll betonen:

„Gerade angesichts der schwierigen Bedingungen in der Ukraine soll

das neue Netzwerk nicht nur akademische Strukturen sichern, sondern

auch Hoffnung geben.“

Bezirksregierung Düsseldorf

und Fraunhofer IOSB vermessen Ruhr mit autonomer Wasserdrohne

•

Hightech-Einsatz liefert

erstmals vollständige und hochauflösende Daten aus Flach- und

Tiefwasserbereichen

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat

gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik

und Bildauswertung IOSB in Karlsruhe ein zukunftsweisendes

Pilotprojekt zur Vermessung der Ruhr durchgeführt. Zum ersten Mal

kam dabei eine vom Fraunhofer IOSB entwickelte autonome Wasserdrohne

zum Einsatz, die in einem rund sechs Kilometer langen Ruhrabschnitt

bei Essen hochauflösende Daten sowohl aus tiefen als auch flachen

Gewässerbereichen erfasst hat.

Die Wasserdrohne misst das

Höhenrelief sowohl unter als auch über der Wasseroberfläche mit

bislang unerreichter Präzision – und das nahezu vollständig

automatisiert. Ausgestattet mit einer Kombination aus Sonar- und

optischen Sensoren kann sie nicht nur die Gewässersohle und

Uferbereiche in einem Arbeitsgang erfassen, sondern auch

selbstständig Hindernissen ausweichen. So sind beispielsweise

größere Gegenstände wie auch beginnende Kolkbildungen an Bauwerken,

also durch Wasserstrudel erzeugte Vertiefungen, klar erkennbar.

„Einblicke, wie sie bisher nicht möglich waren“ „Durch den

Einsatz dieser Technologie konnten wir Einblicke in die

Unterwasserwelt der Ruhr erhalten, wie sie bisher nicht möglich

waren“, sagt Regierungspräsident Thomas Schürmann. „Zum ersten Mal

konnte der gesamte Vermessungsabschnitt in seiner fast vollständigen

Breite samt der Flachwasserbereiche und der flachen Nebenarme

dargestellt werden. Diese Detailtiefe verbessert

Entscheidungsgrundlagen erheblich – etwa bei der

Gewässerunterhaltung oder bei der Berechnung von

Hochwasserereignissen.“

Die Drohne ist nur zwei Meter

lang, wiegt rund 80 Kilogramm und hat einen geringen Tiefgang –

damit ist sie besonders geeignet für den Einsatz in flachen,

naturnahen Gewässern. Ein weiterer Vorteil: Im Gegensatz zur

herkömmlichen Vermessung mit großen, bemannten Schiffen oder

manuellen Messlatten müssen empfindliche Flachwasserzonen nicht mehr

betreten werden. Die ökologische Belastung bleibt dadurch minimal.

IOSB: Für die Entwicklung bis zur Marktreife auf Partner

angewiesen Die Erprobung in der Ruhr diente nicht nur der

Erfassung aktueller Daten, sondern auch dem Vergleich mit bisherigen

Messverfahren. Für die Ingenieure vom Fraunhofer IOSB war es der

erste Praxiseinsatz unter Realbedingen, nachdem das System zuvor als

internes Forschungsprojekt entwickelt worden war.

“Mit der

Idee, Gewässer mittels einer leichtgewichtigen, unbemannten

Plattform möglichst vollautomatisch zu vermessen, haben wir bewusst

Neuland betreten. Wir freuen uns sehr, dass sich dieser Ansatz hier

auch aus Anwendersicht ausgezahlt hat”, sagt Projektleiter Dr. Janko

Petereit. “Außerdem hilft uns jeder Einsatz, unsere Technologie

weiter zu optimieren.”

Die Forschenden hoffen deshalb auf

weitere Praxis-Pilotprojekte mit herausfordernden

Anwendungsszenarien für ihre Drohne. Damit die neue Technologie

ihren Nutzen in größerem Maßstab entfalten kann, werden letztlich

aber auch Unternehmenspartner benötigt.

Janko Petereit: “Für

das eigentliche Ziel können sind wir als Forschungsinstitut auf

Partner angewiesen: Nämlich die neue Technologie am Markt zu

etablieren und sie im Dienste der Gewässerunterhaltung und der

sicheren Schiffbarkeit breit verfügbar zu machen.”

Einen

wichtigen Schritt in diese Richtung haben das Fraunhofer IOSB und

die Bezirksregierung Düsseldorf indes getan: Sie haben mit ihrem

Pilotprojekt neue Maßstäbe für eine moderne, umweltschonende und

effiziente Gewässervermessung gesetzt – und gezeigt, wie digitale

Technologien in der Wasserwirtschaft konkret zum Einsatz kommen

können.

Kanalsanierungsarbeiten: Beeinträchtigung

auf der Linie 903

Von Montag, 28. Juli,

Betriebsbeginn, bis voraussichtlich Freitag, 1. August,

Betriebsende, endet die Linie 903 der Duisburger

Verkehrsgesellschaft AG (DVG) vorzeitig an der Haltestelle

„Marienhospital“. Grund hierfür sind Kanalsanierungsarbeiten auf der

Wanheimer Straße.

Dies hat zur Folge, dass auf dem

Streckenabschnitt zwischen „Marienhospital“ und „Mannesmann Tor 2“

in beiden Richtungen Busse statt Bahnen fahren.

Sperrung der A59: Buslinien beeinträchtigt

Von

Dienstag, 29. Juli, ab circa 20 Uhr, bis voraussichtlich Dienstag,

12. August, circa 5 Uhr, sind die Busse der Linien SB40 und NE3 der

Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) beeinträchtigt. Grund

hierfür ist die Sperrung der A59 zwischen dem Autobahnkreuz

Duisburg-Nord und dem Autobahnkreuz Duisburg. Dies hat zur Folge,

dass die Linie SB40 komplett entfällt und die Busse der Linie NE3

eine örtliche Umleitung fahren.

Linie SB40: Die Sperrung

der A59 führt dazu, dass der Zweck des SB40 als Schnellbus nicht

mehr gegeben ist. Eine Umleitung über Stadtstraßen bis zum

Duisburger Hauptbahnhof oder eine Verkürzung der Linie mit

anschließendem Umstieg bieten keine Fahrzeitvorteile. Deshalb muss

die Linie für die Dauer der Maßnahme entfallen. Die DVG bittet die

Fahrgäste die Linie 903 zu nutzen. Da es zurzeit keinen Schulverkehr

gibt, ist die Linie 903 eine sinnvolle Alternative.

Linie

NE3: Die Busse fahren in Fahrtrichtung Duisburg Hauptbahnhof ab der

Haltestelle „Kaiser-Wilhelm-Krankenhaus“ eine örtliche Umleitung

über die Gerrickstraße, Sympherstraße, Kanalbrücke, Emmericher

Straße, Aackerfährbrücke, Meidericher Straße, Wintgensstraße,

Oranienstraße, Saarstraße und Verknüpfungshalle. Ab da gilt der

normale Linienweg.

Die Gegenrichtung ist von der Maßnahme

nicht betroffen. Hinweis: Die durch den Entfall des SB40

verfügbaren Ressourcen werden im Bedarfsfall auf anderen Linien

unterstützen, um beispielsweise staubedingte Verspätungen aufgrund

der Autobahnsperrung auszugleichen.

KartenKiez!

Die Sammelkarten (Trading Cards) Tauschbörse

im Bezirksrathaus Homberg

Erstmalig öffnen

sich am Mittwoch, 23. Juli, zwischen 16 bis

19 Uhr die Türen des Bezirksrathauses

Homberg am Bismarckplatz 1 für Sammelkarten

Fans. In dieser Zeit darf getauscht werden,

was die Sammlung hergibt. Egal ob Pokemon,

Star Wars, Yu-Gi-Oh!, Panini & Co alle Arten

von Sammelkarten sind herzlich willkommen.

Interessierte aller Altersgruppen können

ihre Sammelkarten untereinander tauschen,

zum Beispiel, wenn noch begehrte Karten

fehlen, aber auch neue Kontakte knüpfen.

Eine Anmeldung für die Tauschbörse ist

nicht erforderlich, der Eintritt ist

kostenlos. Kaltgetränke und Süßigkeiten

stehen zur Erfrischung bereit. Zusätzlich

möchten wir darauf hinweisen, dass eine

begrenzte Anzahl an Besucherinnen und

Besuchern in den Sitzungssaal passt.

Sammlerinnen und Sammler aller

Altersgruppen sind herzlich willkommen! Der

kommerzielle Handel mit Sammelkarten ist

nicht gestattet. Für Rückfragen steht

Christoph Doris von der Bezirksverwaltung

Homberg/Ruhrort/Baerl per E-Mail an

Kultur.homberg@stadt-duisburg.de oder

telefonisch unter (0203) 283 8392 zur

Verfügung.

Solar-Boom hält an: Ruhrgebiet erzielt 2024

einen Rekord beim Ausbau der Photovoltaik

Sonnige

Zeiten: 2024 war für das Ruhrgebiet erneut ein Rekordjahr beim

Ausbau der Photovoltaik, wie eine aktuelle Auswertung des

Regionalverbandes Ruhr (RVR) zeigt. Mit 428 Megawatt zusätzlich

installierter Leistung wurde das bisherige Rekordausbaujahr 2023 um

13 Prozent übertroffen.

Die Zahl der Dach-Solaranlagen stieg

um 22.000 oder 22 Prozent auf 118.000 mit einer Gesamtleistung von

mehr als 1.800 Megawatt. Vor allem große Projekte auf Gewerbe- und

Industriedächern sorgten für einen deutlichen Leistungszuwachs im

Vergleich zum Vorjahr. Die Anzahl der Balkonkraftwerke stieg sogar

um 127 Prozent. 40.000 Steckersolaranlagen waren insgesamt im Jahr

2024 in der Region registriert.

Erstmals wurden zehn neue

Freiflächensolaranlagen innerhalb eines Jahres registriert, darunter

in Wesel die größte schwimmende Floating-PV-Anlage des Landes NRW.

Damit sind jetzt 39 solcher Freiflächenanlagen im Ruhrgebiet in

Betrieb. Trotz des Photovoltaik-Booms gibt es noch ein großes

ungenutztes Solar-Potenzial, wie das RVR-Solardachkataster zeigt.

Bis Ende 2024 wurden erst zehn Prozent der geeigneten Dachflächen

für Solaranlagen genutzt. idr - Infos:

https://solarmetropole.ruhr

Vor 10 Jahren in der BZ: Grund- und Gewerbesteuerhebesätze aller Kommunen

Deutschlands

Eine

Gemeinschaftsveröffentlichung der Statistischen Ämter des

Bundes und der Länder beinhaltet für alle 11 117 deutschen

Kommunen Angaben zu den Hebesätzen der Grundsteuer A (für

land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen), der

Grundsteuer B (für sonstige Grundstücke) und der

Gewerbesteuer im Jahr 2014.

Bei den 396 Städten und

Gemeinden in Nordrhein-Westfalen lag die Spanne bei der

Grundsteuer A zwischen 150 Prozent (Verl) und 645 Prozent

(Hürtgenwald). Den geringsten Hebesatz bei der Grundsteuer

B meldete mit 260 Prozent Harsewinkel, den höchsten Wert

verzeichneten hier mit jeweils 825 Prozent die Städte

Haltern am See und Selm. Der Gewerbesteuerhebesatz war in

Monheim am Rhein mit 285 Prozent am niedrigsten und in

Marl (530 Prozent) am höchsten.

| Realsteuer-Hebesätze in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2014 | ||||||

| Verwaltungsbezirk | Hebesatz der | |||||

| Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | ||||

| Prozent | Rang*) | Prozent | Rang*) | Prozent | Rang*) | |

| Nordrhein-Westfalen | ||||||

| Reg.-Bez. Düsseldorf | ||||||

| Düsseldorf, Stadt | 156 | 395 | 440 | 178 | 440 | 144 |

| Duisburg, Stadt | 260 | 139 | 695 | 11 | 505 | 6 |

| Essen, Stadt | 255 | 158 | 590 | 31 | 480 | 33 |

| Krefeld, Stadt | 220 | 267 | 475 | 107 | 440 | 144 |

| Mönchengladbach, Stadt | 240 | 200 | 520 | 65 | 475 | 49 |

| Mülheim an der Ruhr, Stadt | 265 | 130 | 560 | 48 | 490 | 18 |

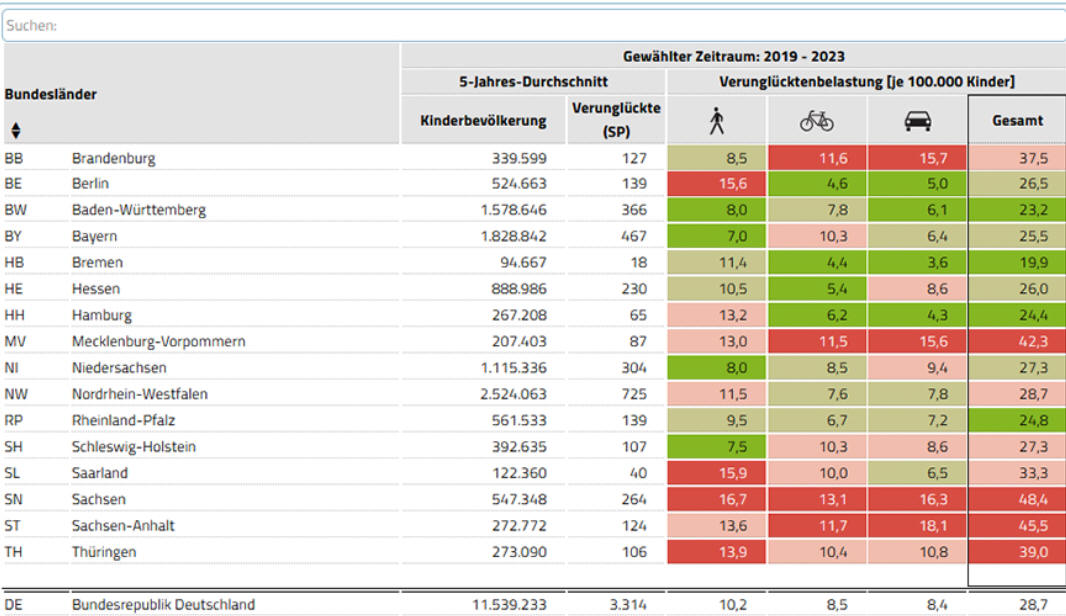

Schulanfang: Schul- oder Lehrbücher im Juni 2025 um 3,8 %

teurer als im Vorjahresmonat

Ob Stifte, Hefte

oder Bücher – der Schulanfang nach den Sommerferien ist in

der Regel mit einigen Anschaffungen verbunden. Für den

Kauf von unterschiedlichen Schulmaterialien mussten

Verbraucherinnen und Verbraucher im Juni 2025 mehr

ausgeben als noch ein Jahr zuvor.

Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, erhöhten sich

etwa die Preise für Schul- oder Lehrbücher im Juni 2025 um

3,8 % gegenüber dem Vorjahresmonat und damit stärker als

die Verbraucherpreise insgesamt. Diese stiegen im selben

Zeitraum um 2,0 %.

Andere Schulmaterialien mit unterdurchschnittlichen

Preissteigerungen

Bei anderen Schulmaterialien fiel

die Preissteigerung geringer aus. So sind die Preise für

Papierprodukte wie Schulhefte oder Zeichenblöcke

unterdurchschnittlich gestiegen: Sie lagen mit +0,3 % nur

geringfügig über dem Niveau des Vorjahresmonats. Für

anderes Schreib- und Zeichenmaterial mussten

Verbraucherinnen und Verbraucher im Juni 2025 für 1,7 %

mehr zahlen als im Juni 2024. Darunter fallen

beispielsweise Füller, Stifte oder Farbkästen.

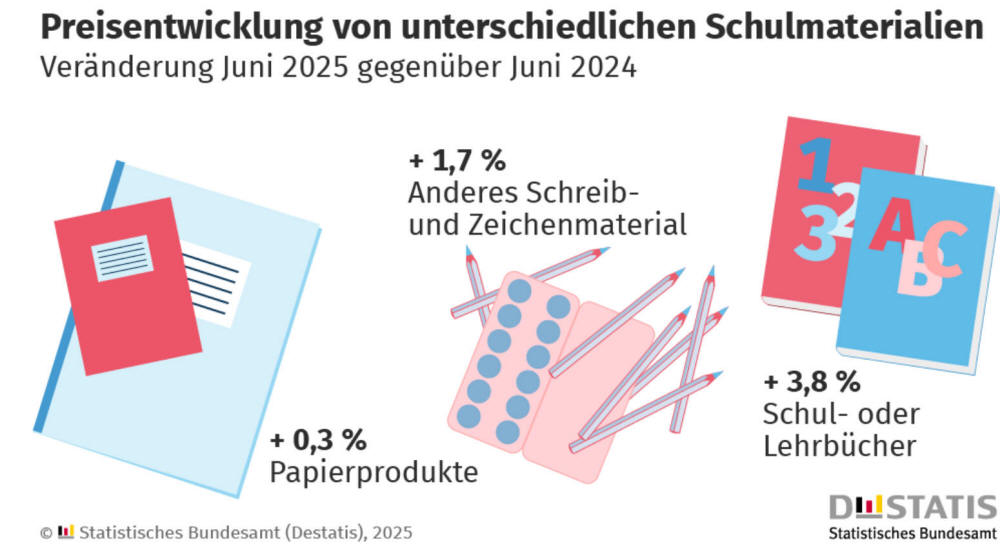

Baugenehmigungen für Wohnungen im Mai 2025: -5,3 % zum

Vorjahresmonat

+14,3 % bei Einfamilienhäusern

-7,9 %

bei Zweifamilienhäusern

-1,6 % bei Mehrfamilienhäusern

Im Mai 2025 wurde in Deutschland der Bau von 16 800 Wohnungen

genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren

das 5,3 % oder 900 Baugenehmigungen weniger als im Mai 2024. Von

Januar bis Mai 2025 wurden insgesamt 90 700 Wohnungen genehmigt. Das

waren 1,9 % oder 1 700 Wohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum.

In diesen Ergebnissen sind sowohl Baugenehmigungen für Wohnungen

in neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden als auch für neue Wohnungen in

bestehenden Gebäuden enthalten. In neu zu errichtenden Wohngebäuden

wurden im Mai 2025 insgesamt 13 500 Wohnungen genehmigt. Das waren

4,8 % oder 700 Wohnungen weniger als im Vorjahresmonat.

Januar bis Mai 2025: Deutlicher Aufwärtstrend bei

Einfamilienhäusern, Rückgang bei Mehrfamilienhäusern

Von Januar

bis Mai 2025 wurden in Wohngebäuden 3,3 % oder 2 400 Neubauwohnungen

mehr genehmigt als im Vorjahreszeitraum 2024. Dabei stieg die Zahl

der Baugenehmigungen für neu zu errichtende Einfamilienhäuser

gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14,3 % (+2 200) auf 17 700 an.

Der positive Trend bei den Einfamilienhäusern hält bereits

seit Dezember 2024 an. Bei den Zweifamilienhäusern sank die Zahl in

den ersten fünf Monaten 2025 um 7,9 % (-400) auf 5 100 genehmigte

Wohnungen. Bei den Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten

Gebäudeart, sank die Zahl der Baugenehmigungen gegenüber dem

Vorjahreszeitraum um 1,6 % (-800) auf 47 200 Wohnungen.

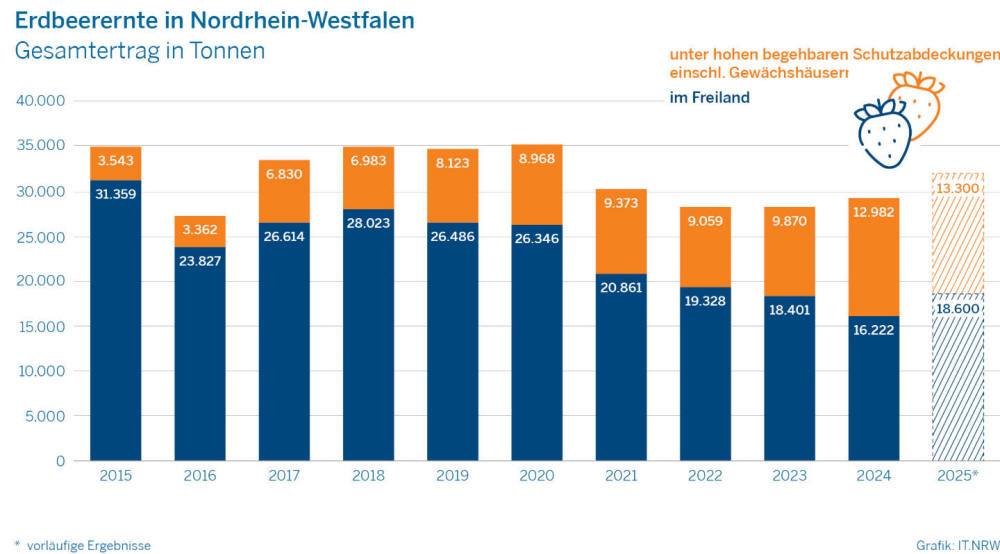

NRW: Erdbeerernte 2025 voraussichtlich höher als ein Jahr

zuvor – Spargelernte erneut rückläufig

* 31.900 Tonnen

Erdbeeren produziert.

* 6 % weniger Spargel als im Vorjahr.

* Geringere Anbauflächen von Erdbeeren und Spargel.

In diesem

Jahr werden nordrhein-westfälische Erdbeerbetriebe voraussichtlich

rund 31.900 Tonnen Erdbeeren ernten. Wie das Statistische Landesamt

anhand vorläufiger Ergebnisse der Gemüseerhebung mitteilt, werden

das 9,2 % mehr sein als ein Jahr zuvor.

18.600 Tonnen Erdbeeren werden im Freiland und 13.300 Tonnen

unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen einschließlich

Gewächshäusern produziert. Erdbeeren werden 2025 auf 2.400 Hektar

angebaut, die Fläche hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4,2 %

verringert. Die Erntemenge von Spargel wird nach vorläufigen

Ergebnissen im laufenden Jahr mit 17.300 Tonnen um 6,0 % geringer

ausfallen als 2024. Die Anbaufläche von Spargel liegt bei

4.100 Hektar und ist damit 4,6 % niedriger als im Vorjahr.