|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 31. Kalenderwoche:

29. Juli

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Mittwoch, 30. Juli 2025

DVG aktualisiert Haltestellennamen

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG arbeitet gemeinsam mit der

Stadt Duisburg an der Verbesserung des Öffentlichen

Personennahverkehrs (ÖPNV). In den vergangenen Jahren haben DVG und

Stadt bereits viel erreicht. Deshalb verbessern DVG und Stadt das

ÖPNVAngebot in Duisburg weiter.

Ab Mittwoch, dem 27. August,

werden daher diverse Haltestellen umbenannt. Änderungen bei den

Haltestellennamen Die DVG passt die Haltestellennamen an, weil

einige Haltestellennamen in Duisburg Bezug auf Gegebenheiten vor Ort

nehmen, die nicht mehr existieren. Einige Haltestellen bekommen

einen Namen, der deutlicher der Umgebung zugeordnet werden kann.

Alter Name

Neuer Name

Evangelische

Kirche Agavenweg (924, 928)

Agavenweg (924, 928)

Rheinbrücke

Baerl Rheinbrücke (923)

Baerl Rheinbrücke

(923)

Katholische

Kirche

Benediktstraße (933)

Dümpten

Bahnhof (919, 939)

Dümpten Alter Bahnhof

Kaiser-Wilhelm-Krankenhaus

Meiderich Kirche (909)

Matthes &

Weber (931)

Recyclingzentrum Mitte

Sparkasse

Uettelsheimer Weg (926)

Diese und weitere Infos zu allen

Fahrplananpassungen gibt es auf der Webseite der DVG unter

www.dvg-duisburg.de/netzkonzept-mitte. Verkehrsinformationen zu Bus

und Bahn gibt es im Internet unter www.dvg-duisburg.de, bei der

DVGTelefonhotline unter der Rufnummer 0203 60 44 555 und in der

myDVG Bus&Bahn-App.

Digitale Fallübergabe

im Notdienst - KVNO-Pilotprojekt mit konkreten Verbesserungen –

Roll-out für ganz Nordrhein dringend notwendig

Nach

über sechs Monaten im Live-Betrieb in Bonn ist klar: Die

elektronische Vernetzung der beiden Rufnummern 116 117 sowie 112,

bringt für Patienten, den Rettungsdienst, die Disponenten in der

Leitstelle sowie die Ärztinnen und Ärzte in der ambulanten

Versorgung viele Vorteile. Das Pilotprojekt zeigt aber auch, dass

die teilweise deutlichen Vorteile nur dann das gesamte

Gesundheitssystem entlasten können, wenn politische Weichen gestellt

werden. Die KVNO bietet sich weiter als Partner an.

Seit

November 2024 läuft der Schulterschluss im Notdienst in der

Bundesstadt Bonn. Zum Start sagte Dr. med. Frank Bergmann,

Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein

(KVNO): „Es ist mehr Zusammenarbeit gefragt, wenn wir den wachsenden

Anforderungen in der Akut- und Notfallversorgung auch künftig

gerecht werden wollen. Gemeinsam mit der Stadt Bonn haben wir einen

wichtigen Schritt getan. Die Steuerung über einen zentralen

Kontaktpunkt ermöglicht eine systemschonende und am medizinischen

Bedarf orientierte Zuweisung der Anrufenden.“

Die Prognose

des KVNO-Chefs zum Projektstart: „Das verbessert nicht nur die

Patientensicherheit, sondern hilft auch dabei, Informationsabbrüche,

Wartezeiten und weitere Reibungsverluste zu vermeiden.“

•

Heute (29. Juli 2025) ist klar:

Diese Erwartungen haben sich erfüllt. Bereits über 1.200-mal konnten

die Anrufenden nach erfolgter strukturierter medizinischer

Einschätzung jeweils vom KVNO-Patientenservice an den Notruf 112

oder umgekehrt übergeben werden. Bergmann: „Gerade die direkte

Übergabe samt aller wichtigen Informationen an den Notruf spart

wertvolle Zeit und kann Leben retten!“

•

Bessere Verfügbarkeit und weniger

Kosten für das belastete System

Ebenso bietet der umgekehrte Weg

eine deutliche Entlastung für den Rettungsdienst. „Jeder Fall, der

von der rettungsdienstlichen Maßnahme in die vertragsärztliche

Versorgung überführt werden kann, steigert auch die Verfügbarkeit

des Rettungsdienstes für die tatsächlichen Notfallpatienten.

Gleichzeitig fallen enorme Kosten weg, da die vertragsärztliche

Behandlung nur einen Bruchteil der Rettungsdienst- und stationären

Versorgungskosten benötigt.“

•

Herausforderung Roll-out für ganz

Nordrhein

Warum also nicht ein Roll-out für ganz Nordrhein oder

gleich ganz NRW? Bergmann erklärt: „In Nordrhein-Westfalen fehlt

bisher eine digitale Infrastruktur, die die Systeme des ambulanten

Bereitschaftsdienstes (116 117) und die des Rettungsdienstes (112)

effizient miteinander verbindet.“

•

Wichtig für den Erfolg eines

solchen Roll-outs sei es, dass die Frage der Umsetzung und der

Zeitpunkt der Einführung nicht dem individuellen Ermessen einzelner

Leitstellen überlassen bleiben, so Bergmann. „Es braucht eine klare

politische und finanzielle Rahmensetzung sowie betriebliche

Unterstützung, damit alle 52 Leitstellen in NRW diese wichtige

Infrastruktur zeitnah und koordiniert einführen können.“

•

Wunsch nach politischer

Verbindlichkeit

Ohne eine solche Verbindlichkeit bestünde die

Gefahr, dass regionale Pilotprojekte, wie aktuell in Köln und

Mettmann geplant, nicht priorisiert werden - trotz vorhandener

technischer Machbarkeit und Kooperationsbereitschaft, so der

KVNO-Vorstand. „Diese Piloten können nur erfolgreich sein, wenn sie

politisch durch verbindliche strukturelle und wirtschaftliche

Planungssicherheit flankiert werden.“

•

Arbeitsgruppe in Abstimmung mit

handelnden Personen

„Wir wollen und werden uns weiter für eine

zukunftsfeste Versorgung in Nordrhein und NRW einsetzen und begrüßen

daher auch die in der Zwischenzeit entstandene Arbeitsgruppe mit dem

MAGS, allen Fachverbänden der Rettungsleitstellen in NRW und den

beiden Kassenärztlichen Vereinigungen“, so Bergmann. „Wir wünschen

uns als Ergebnis einen klaren Fahrplan, um die elektronische

Vernetzung der Rufnummern 116 117 und 112 so schnell wie möglich in

NRW umsetzen zu können.“

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV)

Nordrhein stellt die ambulante medizinische Versorgung für fast zehn

Millionen Menschen im Rheinland sicher. Zu ihren Mitgliedern zählen

rund 24.000 Vertragsärzte, Psychotherapeuten und Ermächtigte.

Für die Mitglieder trifft die KV Nordrhein unter anderem

Vereinbarungen mit den Krankenkassen, die die Grundlage für die

Behandlung der Patienten, die Honorierung der Ärzte und die

Qualitätssicherung bilden. Zu den weiteren Aufgaben zählen das

Abrechnen der ärztlichen Leistungen und die Verteilung des Honorars

an die Ärzte. Darüber hinaus setzt sich die KV Nordrhein als

Interessenvertreter ihrer Mitglieder ein, die sie in allen Fragen

von der Abrechnung bis zur Zulassung berät.

Telekom verbessert

Mobilfunk in Duisburg

- Jetzt 151

Standorte im Stadtgebiet von Duisburg - rund 100 % der Bevölkerung

versorgt

- Notrufe und Warnungen an allen Standorten möglich

-

Bessere Abdeckung entlang A40, A42 sowie A59 und Bahnstrecken

Dortmund-Köln und Nordrhein-Westfalen-West

Im Stadtgebiet von

Duisburg ist der Mobilfunk jetzt noch besser. Die Telekom hat dafür

in den vergangenen vier Wochen drei Antennenstandorte neu in Betrieb

genommen. Elf Standorte wurden mit LTE und zwei mit 5G erweitert.

Damit hat die Telekom die Flächenabdeckung mit mobilem Internet im

Stadtgebiet verbessert. Die Versorgung der Haushalte mit schnellem

Mobilfunk steigt ebenfalls auf rund 100 Prozent. Die neu gebauten

Mobilfunkstandorte sind im Stadtgebiet von Duisburg.

Ein

Standort dient der Versorgung entlang der Bahnstrecke

Nordrhein-Westfalen-West. Im Stadtgebiet von Duisburg hat die

Telekom die bestehenden Mobilfunkantennen modernisiert. „Der Bedarf

an Bandbreite nimmt ständig zu – rund 30 Prozent pro Jahr. Deshalb

machen wir beim Mobilfunkausbau weiter Tempo“, sagt Katja Kunicke,

Unternehmenssprecherin Deutsche Telekom. Die Telekom betreibt im

Stadtgebiet Duisburg jetzt 151 Standorte.

Mit rund 36.000

Mobilfunkstandorten verfügt die Telekom über das beste Mobilfunknetz

Deutschlands. Das bestätigen die aktuellen Testsiege in den

Fachmagazinen Chip, connect, ComputerBild und Imtest.

Die

Mobilfunkstandorte der Telekom im Kreis unterstützen die

Notruftechnologie Advanced Mobile Location (AML) sowie das

Warnsystem Cell Broadcast. Bei Notrufen an die 112 wird der Standort

des Anrufers dank AML automatisch an die Rettungsleitstelle

übermittelt. Cell Broadcast sendet Gefahrenmeldungen an

Mobiltelefone in der betroffenen Funkzelle, beispielsweise bei

Großbränden, Gasexplosionen oder Überschwemmungen.

Weitere

Informationen

Wer mehr über die Verfügbarkeit von Mobilfunk in

seinem Stadtgebiet erfahren will, kann sich unter

www.telekom.de/netzausbau informieren.

IRONMAN 70.3

bleibt bis 2028 – klares Bekenntnis zur Sportstadt Duisburg

Duisburg

bietet auch in den kommenden Jahren ein Zuhause für die weltweite

IRONMAN-Serie: Der Vertrag zwischen dem Veranstalter IRONMAN Germany

GmbH und der Stadt Duisburg wurde bis einschließlich 2028

verlängert. Damit wird das Bekenntnis zur Sportstadt Duisburg als

Austragungsort des internationalen Triathlon-Spektakels erneut

bekräftigt.

Ironman 2024 in Duisburg.Die Radstrecke führte über die Brücke der

Solidarität..Bild: Ilja Höpping / Stadt Duisburg

Der IRONMAN

70.3 Duisburg steht für Spitzensport, eindrucksvolle Bilder,

tausende Zuschauer und eine enorme Strahlkraft für die Region. Für

Oberbürgermeister Sören Link ist die Vertragsverlängerung ein

starkes Signal für die Sportstadt Duisburg: „Veranstaltungen wie der

IRONMAN 70.3 geben unserer Stadt eine internationale Bühne. Wenn

Athletinnen und Athleten aus aller Welt kommen, begeistert ins Ziel

laufen und gerne hier wieder antreten, ist das ein schönes

Kompliment – für unsere Infrastruktur, für die besondere Atmosphäre,

die Duisburg ausstrahlt, und natürlich für das Zusammenspiel hinter

den Kulissen, wodurch ein solches Megaevent überhaupt erst möglich

wird.“

Diese positive Resonanz spiegelt sich auch in der

Einschätzung der Veranstalter wider: „Wir freuen uns, dass Duisburg

für viele Athletinnen und Athleten längst ein fester Bestandteil

ihrer IRONMAN-Reise geworden ist und wir diese Reise für die

nächsten drei Jahre weiterhin gemeinsam fortführen können“, sagt

Daniel Gottschall, Regional Director Germany / Luxembourg von

IRONMAN Germany GmbH.

Der nächste IRONMAN 70.3 Duisburg

findet am 7. September 2025 statt. Mehr als 2.000 Athletinnen und

Athleten aus aller Welt werden erwartet. Die Strecke bleibt dem

erfolgreichen Konzept treu: 1,9 Kilometer Schwimmen in der

Regattabahn, 90 Kilometer Radfahren durch die Region und 21,1

Kilometer Laufen mit Zieleinlauf an der Schauinsland-Reisen-Arena.

Nach der einmaligen Verlegung 2024 in den Innenhafen kehrt

der IRONMAN 70.3 Duisburg künftig an seinen bewährten

Veranstaltungsort in den Sportpark Duisburg zurück. „Es ist gut zu

hören, dass die Abläufe, die Wegeführung und das Gesamtbild bei den

Teilnehmenden so positiv ankommen“, sagt Marc Rüdesheim,

stellvertretender Betriebsleiter von DuisburgSport, die unter

anderem für den Sportpark verantwortlich sind und als operative

Schnittstelle zwischen Veranstalter und Stadtverwaltung agieren.

„Wenn Veranstalter und Teilnehmende spüren, dass in Duisburg

nicht nur die Bedingungen stimmen, sondern auch der Wille da ist,

solche Formate möglich zu machen, ist das eine starke Grundlage für

eine langfristige Partnerschaft. Wir freuen uns auf die kommenden

drei Jahre.“

Internationaler Tag der Freundschaft am 30. Juli – Junge

Menschen mit Beeinträchtigung häufig sozial isoliert

Am 30. Juli ist

der Internationale Tag der Freundschaft – ein Gedenktag, der vor 14

Jahren von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde.

Freundschaften sind insbesondere für junge Menschen ein zentraler

Bestandteil ihrer Lebenswelt und spielen eine entscheidende Rolle

für ihre persönliche Entwicklung.

Anlässlich dieses

Aktionstages möchten wir auf alarmierende Ergebnisse aus dem

Inklusionsbarometer Jugend der Aktion Mensch aufmerksam machen. Im

Rahmen der ersten bundesweiten Vergleichsstudie zu Teilhabechancen

wurden junge Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zwischen 14 und

27 Jahren u. a. zu ihren sozialen Beziehungen befragt. Die

Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede:

Mit 27 Prozent

fällt es jungen Menschen mit Beeinträchtigung deutlich schwerer,

neue Freundschaften zu schließen – im Vergleich zu nur 9 Prozent der

Jugendlichen ohne Beeinträchtigung.

Studie herunterladen

29 Prozent der Befragten mit

Beeinträchtigung sehen kaum Chancen, eine feste Beziehung zu finden

– gegenüber 17 Prozent der Jugendlichen ohne Beeinträchtigung.

Einsamkeit betrifft mehr als jeden vierten jungen Menschen mit

Beeinträchtigung (26 Prozent) und somit anteilig doppelt so viele

wie bei Jugendlichen ohne Beeinträchtigung (13 Prozent).

„Räumliche Barrieren, mangelnde Mobilität und eine unzureichende

Inklusion in Bildungs- und Freizeitangeboten erschweren es jungen

Menschen mit Beeinträchtigung zusätzlich, Freundschaften zu

schließen. Dabei wissen wir: Wer früh Erfahrungen in inklusiven

Umfeldern sammelt, wächst selbstverständlicher in eine vielfältige

Gesellschaft hinein. So entstehen Unsicherheiten oder Vorurteile im

Umgang mit Menschen mit Behinderung häufig gar nicht erst. Wir

fordern daher Inklusion von Anfang an in allen Lebensbereichen

junger Menschen“, so Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch.

Langenscheidt: Jugendwort des Jahres 2025: Die Top 10

sind da

Jugendliche zwischen 11 und 20 Jahren waren

aufgerufen, ihr Jugendwort des Jahres einzureichen. Wie bereits in

den Jahren zuvor, sind es vor allem die Social Media, die die

Sprache von Gen Z und Gen Alpha prägen. Eltern, Großeltern, Onkel

und Tanten verstehen dann oft nur Bahnhof.

Und dies sind die Top 10, ihre Bedeutung und wie sie genutzt werden:

•

„Checkst du“ – Wird genutzt, um

sicherzugehen, dass das Gegenüber wirklich versteht, worum es gerade

geht. Diese neue Variante des „Verstehst du?“ steht meist am Ende

eines Satzes, um nachzufragen, ob der oder die andere überhaupt

zugehört hat.

•

„Das crazy“ – Dieser Ausdruck

wird als Allzweckwaffe der Sprachlosigkeit genutzt. Er wird immer

dann verwendet, wenn jemand nicht weiß, was er sagen soll, keine

Lust hat zu antworten oder einfach nur höflich bleiben will, um das

Gespräch am Laufen zu halten. Er ist somit vergleichbar mit einem

„Aha, cool“ oder „Okay“.

•

„Digga(h)“ – Ein klassisches

Slangwort als Synonym für Bro, Bruder, Freund und Freundin oder

einfach irgendeine Person. Funktioniert auch als Anrede, Ausruf oder

Reaktion und ist damit locker, direkt und universell einsetzbar.

•

„Goonen“ – Ein Slangwort für

Selbstbefriedigung. Ursprünglich wurde es benutzt, wenn es nicht bei

einer kurzen Handlung blieb, sondern auf eine Dopaminsucht schließen

ließ. Inzwischen wird es als allgemeines Synonym genannt.

(Anmerkung des Langenscheidt-Gremiums: Für uns gehören auch sexuelle

Begriffe zur Jugendsprache. Wir möchten transparent damit umgehen,

aber auf Risiken hinweisen. Langes Selbstbefriedigen kann eine

Dopaminsucht begünstigen und zu einer ungesunden Beziehung mit der

eigenen Sexualität führen.)

•

„Lowkey“ – Der Begriff bedeutet

so viel wie „ein bisschen“, „unauffällig“ oder „unterschwellig“. Er

wird benutzt, um etwas auszudrücken, ohne dabei zu dramatisch zu

wirken – beispielsweise, wenn es um Gefühle geht, Ansichten oder

auch Geschmäcker.

•

„Rede“ – Meint „Lauter! Alle

sollen es hören!“ und wird genutzt, wenn jemand genau das

ausspricht, was alle fühlen und denken. Diese Zustimmung mit

Nachdruck ist besonders beliebt in Gesprächen – und wenn man merkt:

„Der hat gerade komplett delivert!“

•

„Schere“ – Ein Begriff, der aus

der Gaming-Szene kommt und ebenso wie „Diggah“ bereits im letzten

Jahr in den Top 10 war. Er wird genutzt als digitaler Handschlag,

der ausdrückt „Mein Fehler!“. Wer Mist baut und dazu steht, hebt

metaphorisch die Schere. Im Fußball wäre dies die gehobene Hand zur

Entschuldigung nach einem Foul.

•

„Sybau“ – Ein Wort, das süßer

klingt als es gemeint ist. Es steht für „Shut your bitch ass up“ und

wird gerne in Videos und Kommentarspalten geschrieben. Ältere

Generationen sagten noch „Halt die Fresse“ – wobei sybau im

Gegensatz dazu auch durchaus ironisch und mit Augenzwinkern

rüberkommen soll.

•

„Tot“ – Ein Begriff, der etwas

oder eine Situation beschreibt, die komplett daneben ist – oder

einfach lahm, peinlich oder unbeabsichtigt uncool. Beispiel: Stehst

mit Freundinnen auf ‘ner Homeparty, Musik leise, alle sitzen am

Handy. Tot.“

•

„Tuff“ – Ein Slangwort, das für

„krass“ oder „cool“ steht. Es ist damit eine positive Art zu sagen,

wie beeindruckt man ist. Ob Aussehen, Skills oder Aktionen – „tuff“

passt immer, wenn es richtig „ballert“.

Jugendsprache: von

unverständlich bis absurd

„Viele Begriffe wie ‚sybau‘ oder ‚das

crazy‘ wirken auf den ersten Blick absurd“, weiß Patricia Kunth,

Marketing Managerin bei Langenscheidt und Verantwortliche für das

Jugendwort des Jahres. „Doch Jugendsprache lebt von Abkürzungen,

Bedeutungsverschiebungen und kreativen Wortbildungen oder

Neuschöpfungen, die nicht jeder sofort versteht.“

Obwohl

dies bereits ihre dritte Jugendwort-Kampagne ist, ist sie erneut

beeindruckt, wie schnell Trends aufgegriffen, weiterentwickelt und

in den Sprachgebrauch übernommen werden. Kunth weiter: „Manche

Begriffe verschwinden nach kurzer Zeit wieder, und andere bleiben,

weil sie gut klingen, vielfältig nutzbar und von angesagten

Online-Persönlichkeiten oft verwendet werden. Auch die diesjährige

Top 10 zeigt, wie stark die Online-Welt Jugendsprache beeinflusst.

Ein Wort trifft den Zeitgeist – und plötzlich spricht das halbe

Internet so.“

Wo Jugendsprache draufsteht, ist auch

Jugendsprache drin

Über die Website Jugendwort.de durften die

Begriffe seit dem 29. Mai eingereicht werden. Die Anzahl der

Einreichungen lag im sechsstelligen Bereich. 88,62 Prozent wurden

von den Generationen Z und Alpha eingereicht und damit im Voting

berücksichtigt.

Die Top 10 zeigen, dass Jugendwörter nicht

zwingend aus dem Deutschen stammen müssen. Viele Begriffe, die

Jugendliche heute verwenden, kommen schließlich aus dem Englischen.

In den vergangenen Jahren waren auch Ausdrücke aus dem türkischen

oder arabischen Sprachraum dabei.

Und auch wenn grundsätzlich

jeder sein persönliches Jugendwort des Jahres vorschlagen durfte,

wurden nur jene im Voting berücksichtigt, die von Teilnehmenden im

Alter zwischen 11 und 20 Jahren eingereicht worden waren. Ebenfalls

ausgeschlossen werden in jedem Jahr Begriffe, die eine

Diskriminierung jedweder Art zum Ausdruck bringen oder im Rahmen

einer Kampagne eingereicht wurden und nicht zum typischen

Sprachgebrauch der Jugendlichen gehören. In diesem Jahr waren dies

„Ralf Schumacher“, „Fotzenfritz“, „Jet2Holiday“ sowie „Agatha“.

Am 3. September werden die Top 3 bekanntgegeben und das Voting

geht in die finale Runde. Die Verkündung des Jugendwortes 2025

erfolgt dann am 18. Oktober um 14 Uhr live auf der Frankfurter

Buchmesse.

Vor 10 Jahren in der BZ: Das (nicht vorhandene)

Paternosterproblem

Im Rathaus geht es wieder aufwärts -

Nicht nur für den Oberbürgermeister

Weil

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) es so wollte, standen

seit dem 1. Juni 2015 alle 'Paternoster' in Deutschland still. Von

Jochem Knörzer

Auch im Duisburger Rathaus wurde der Paternoster 'an die

Kette gelegt'

Möglicherweise aus Arbeitsmangel und

Langeweile kam die, mit 45 Jahren auch nicht mehr ganz

junge, Genossin auf die, für normal arbeitende und

denkende Menschen absurde, Idee, eine Verordnung, die noch

aus der Feder der Vorgängerin, Ursula von der Leyen,

stammte, umzusetzen. So stufte sie diese, mit 'satten' 45

Zentimeter pro Sekunde fahrenden, Aufzüge als 'gefährlich'

ein und wollte eine 'Führerscheinpflicht' einführen.

Der gesunde Menschenverstand hat sich,

parteiübergreifend, gegen diese 'Bürokratie-Posse' gewehrt

und, zum Glück, obsiegt!

Oberbürgermeister Sören Link stellte mit launischen Worten,

die nicht pro Nahles klangen, die neuen Aufkleber vor, die bildlich darstellen, wie

man den Paternoster sicher benutzt und als Piktogramme

zeigen, was man nicht machen darf.

Damit hat der Oberbürgermeister 'seine' Vorkehrungen

getroffen und konnte den "Beamten-Bagger" wieder in

Betrieb nehmen.

Über sechs Wochen stand er still, seit Donnerstag,

16.07.2015, 14:04 Uhr, fährt er wieder - Gott sei Dank!

Sören Link ließ es sich natürlich nicht nehmen, als Erster

wieder den fahrenden Paternoster zu betreten.

Endlich ging es für den Duisburger OB mal wieder aufwärts.

Und der 'Hausherr des Rathauses', Ralf Baum, sorgte

schnell für die Anbringung der

'Paternoster-Bedienungsanleitungen'. Noch 14 Jahre,

dann bekomme ich die 'Silberne Ehrennadel' für 25 Jahre

unfallfreie Paternosterfahrten ...

EU im Würgegriff des US-Potentaten Trump - ÖDP kritisiert

Einknicken der EU-Kommission als „Bankrotterklärung für konsequenten

Klimaschutz“.

EU im Würgegriff des US-Potentaten Trump

ÖDP kritisiert Einknicken der EU-Kommission als „Bankrotterklärung

für konsequenten Klimaschutz“. „EU-Kommissionspräsidentin Ursula von

der Leyen (CDU) hat unseren Planeten verraten.“

Drastisch

urteilt Prof. Dr. Herbert Einsiedler als Vorstandsmitglied der

Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP – Die Naturschutzpartei) über

den jüngsten „Deal“ zur Begrenzung der drohenden US-Zölle, mit dem

die Trump-Administration der EU-Kommissionspräsidenten eine

Vereinbarung zu Lasten von Verbrauchern und Wirtschaft abgenötigt

hat.

Diese „Einigung“ macht ökonomisch keinen Sinn, befürchten

Wirtschaftsexperten und rechnen mit Schäden in Milliardenhöhe.

Mit der Verhandlung torpedierte die EU-Chefin zudem – und schlimmer

noch! – ihren eigenen Green Deal, um sich die Gunst des Rambos im

Weißen Haus mit einem mehr als wackligen Versprechen zu sichern: Die

Staaten des alten Kontinents müssen innerhalb von drei Jahren für

750 Milliarden Dollar fossile Brennstoffe – und damit

klimaschädliche CO2-Schleudern - aus der Neuen Welt kaufen.

Heißt konkret: Klimaschutz ade! „Wir brauchen schnellstens 100

Prozent erneuerbare Energie“, fordert stattdessen

ÖDP-Bundesvorstandsmitglied Helmut Kauer: „Das schützt nicht nur das

Klima, sondern uns auch vor solchen Erpressungen durch das Ausland.“

Der ÖDP-Bundesvorsitzende Günther Brendle-Behnisch spricht vom Kotau

von der Leyens vor dem Möchtegern US-Potentaten Trump: „Das war ein

Offenbarungseid.“

Einsiedler ergänzt: „Damit wird die

Energiewende sabotiert und dem Green Deal der Todesstoß versetzt.“

Selbst wenn,

was einige Medien und EU-Politiker in Brüssel munkeln, dieser

Energiezukauf der Europäer in Trumpland „unrealistisch“ ist, bleibt

das bloße Abnicken zur Erpressung des US-Präsidenten ungeheuerlich.

Für Brendle-Behnisch ein „Kniefall vor der Macht“. Besser wäre es,

empfiehlt der ÖDP-Chef und selbst ehemaliger Unternehmer, „sich auf

andere Märkte zu konzentrieren und sich möglichst schnell aus diesem

Würgegriff zu befreien.“

Deutscher-Mittelstands-Bund (DMB) zum USA-EU-Zollabkommen

„Die jüngste Einigung zwischen der US-Regierung und der Europäischen

Union beendet vorerst die drohende Eskalation im transatlantischen

Handelskonflikt um Zölle. Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

in Deutschland und Europa schafft das zwar eine ‚Atempause‘ und

temporär etwas mehr Planungssicherheit.

Aus Sicht des

Deutschen Mittelstands-Bund (DMB) ist die neue Einigung jedoch kein

Erfolg – sie ist vielmehr Ausdruck europäischer Schwäche im

internationalen Handel. Die Leidtragenden sind insbesondere der

deutsche und europäische Mittelstand: Höhere Zölle sowie zusätzliche

bürokratische Hürden verteuern Exporte, erschweren Lieferketten und

führen zu erhöhtem Zeit- und Kostenaufwand. Dadurch wird die

internationale Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands massiv

gefährdet.

Der ‚Deal‘ ist auch ein politisches Alarmsignal:

Die USA nutzen die Zölle zunehmend als machtpolitisches Instrument

zur Deckung finanzieller Defizite im eigenen Land. Sie untergraben

damit die Prinzipien eines freien und fairen Welthandels. Während

die USA ihre ‚America First‘-Strategie konsequent verfolgen, tragen

die europäischen Unternehmen die Hauptlast dieser Vereinbarung.

Zwar verhindert die Einigung kurzfristig weitere Eskalationen,

doch bleibt die Planungssicherheit durch die unberechenbare

Handelspolitik der USA fragil. Gleichzeitigt wurden zentrale

Streitpunkte wie die europäische Dienstleistungssteuer,

Digitalregulierung und Künstliche Intelligenz vertagt und nicht

gelöst. Europa darf sich mit diesem Kompromiss nicht zufriedengeben.

Die EU muss den Dialog weiter aktiv fortführen und auf

Nachverhandlungen drängen. Europa muss seine ökonomischen Interessen

konsequent vertreten, seine Wettbewerbsfähigkeit stärken und sowohl

wirtschaftlich als auch sicherheitspolitisch unabhängiger werden.

Nur dann kann Europa seine Rolle als größter Wirtschaftsraum der

Welt behaupten und langfristig Innovationen, Arbeitsplätze sowie

Wohlstand sichern.

Dazu gehört auch eine zukunftsgerichtete,

innovationsfreundliche und selbstbewusste Handelsstrategie –

einschließlich eines verstärkten Engagements für neue

Freihandelsabkommen. Hier braucht es mehr Tempo, insbesondere bei

der überfälligen Ratifizierung bestehender Verträge wie dem

Mercosur-Abkommen sowie bei der intensiven Weiterverhandlung mit

wichtigen Partnerstaaten wie Indien, Indonesien und Australien.

Europa muss aber vor allem seine eigene Sicherheitspolitik

grundlegend stärken. Die Schwäche Europas im Handel mit den USA ist

eng mit seiner sicherheitspolitischen Abhängigkeit verbunden:

Solange Europa auf den militärischen Schutz der USA angewiesen ist,

bleibt es auch wirtschaftlich erpressbar. Nur wenn die Europäische

Union in Verteidigungsfragen unabhängiger agiert, kann sie ihre

wirtschaftlichen Interessen glaubhaft und durchsetzungsstark

vertreten – und ihre Stellung als größter Wirtschaftsraum der Welt

behaupten, Innovationen fördern sowie langfristig Arbeitsplätze und

Wohlstand sichern.“

AUSGERUFEN | Kerry Kenny Band – accoustic session

Kerry Kenny aus Bloomsburg/Pennsylvania (USA) ist eine brilliante

Bandleaderin, Songwriterin und Gesangsvirtuosin. Ihr musikalischer

Background stammt aus dem Irish Pub ihrer Familie genauso wie aus

den Beatles LPs ihres Vaters. Auf Reisen durch Asien und Europa hat

sie weitere Einflüsse aufgesogen und präsentiert heute eine

Live-Performance befreit von den Zwängen eines bestimmten Genres.

Foto Joseph Pecora

Nach der

Veröffentlichung ihres Debut-Albums „PINING TIME“ in 2023 und ihrer

Single „ROBERT McGEE“, aufgenommen während der Europa Tournee 2024,

hat die KERRY KENNY BAND nun ihr zweites brandaktuelles Album

„BRUTAL BEST“ im Gepäck. Es enthält Songs voller ansteckender

Melodien, beeindruckender Soli und dynamischen Grooves, die auch an

diesem Abend zu Gehör gebracht werden. Hinzu kommen bekannte Hits

aus Kerrys schier unerschöpflichem All American Songbook.

Im Das PLUS am Neumarkt spielt die KERRY KENNY BAND ein Akustik-Set,

das Line-Up wurde speziell für Ihre diesjährige Europa-Tournee

zusammengestellt und besteht aus: Vocals/Guitar: KERRY KENNY

Drums/Percussion: MARC GRASSO Bass: DOMINIK HAYCK Guitar: CHRIS

KLUWE

AUSGERUFEN | Kerry Kenny Band – accoustic session

Mittwoch, 30. Juli 2025, 19 Uhr Das PLUS am Neumarkt, Neumarkt

19, 47119 Duisburg-Ruhrort Eintritt frei(willig) – Solidarische

Hutveranstaltung

Irisches und

schottisches in der Hamborner Friedenskirche

In der

Hamborner Friedenskirche, Duisburger Straße 174, sind am 30. Juli um

19.30 Uhr Elke Jensen, und Hans-André Stamm zu Gast. Die

Mezzosopranistin, die im Konzert auch die Tin-Whistle-Flöte spielt,

und der Organist werden mit irischen und schottischen Liedern und

von keltischer Folklore inspirierten Orgelwerken das Publikum in

mythische Landschaften der grünen Insel und der schottischen

Highlands entführen.

Auch für dieses Konzert der Reihe der

Sommerkonzerte an der Friedenskirche gilt: Wenn das Wetter

mitspielt, kann das kulturinteressierte Publikum nach der Aufführung

im Kirchgarten mit den Musikerinnen und Musikern bei einem Getränk

ins Gespräch kommen.

Der Eintritt zu den Konzerten kostet jeweils

zehn Euro. Schüler, Studenten, Schwerbehinderte zahlen bei Vorlage

des Ausweises nur fünf Euro. Tiina Marjatta Henke beantwortet

Rückfragen und hat mehr Infos zu den Konzerten

(tiinamarjatta@posteo.de).

Hans-André Stamm (Foto: Barbara Frommann)

Kinderschutz: Rund 69 500 Kinder und Jugendliche im Jahr

2024 vom Jugendamt in Obhut genommen

• Weniger

Inobhutnahmen durch unbegleitete Einreisen (-22 %), aber mehr durch

dringende Kindeswohlgefährdungen (+10 %) und Selbstmeldungen (+10 %)

• Größter Anstieg bei körperlichen Misshandlungen und

Vernachlässigungen

• Eine Maßnahme dauerte im Schnitt gut zwei

Monate – fast zwei Wochen mehr als

Die Jugendämter in

Deutschland haben im Jahr 2024 rund 69 500 Kinder oder Jugendliche

zu ihrem Schutz vorübergehend in Obhut genommen. Das waren gut 5 100

Jungen und Mädchen weniger als im Jahr zuvor (-7 %). Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ist damit die

Zahl der Schutzmaßnahmen erstmals wieder zurückgegangen, nachdem sie

zuvor drei Jahre in Folge angestiegen war.

Trotz Rückgang: die meisten Inobhutnahmen wegen unbegleiteter

Einreisen

Trotz ihres Rückgangs wurden 2024 die meisten

Schutzmaßnahmen (44 %) aufgrund von unbegleiteten Einreisen

durchgeführt. Dazu zählten vorläufige

Inobhutnahmen (24 %), die direkt nach der Einreise eingeleitet

wurden, und reguläre

Inobhutnahmen (20 %), die in der Regel – nach einer bundesweiten

Verteilung der Betroffenen – daran anschließen.

Weitere 42 %

der Schutzmaßnahmen erfolgten wegen dringender

Kindeswohlgefährdungen und 13 % aufgrund von Selbstmeldungen, also

weil Kinder oder Jugendliche aus eigenem Antrieb Hilfe beim

Jugendamt gesucht hatten. Größter Zuwachs bei körperlichen

Misshandlungen und Vernachlässigungen Neben der unbegleiteten

Einreise (44 %) zählten 2024 zu den häufigsten Anlässen für eine

Schutzmaßnahme: Überforderungen der Eltern (25 %),

Vernachlässigungen (12 %), körperliche Misshandlungen (11 %) und

psychische Misshandlungen (8 %).

Während im Vergleich zu

2023 vor allem unbegleitete Einreisen an Bedeutung verloren haben,

sind die Nennungen bei 9 von insgesamt 13 möglichen Anlässen

gestiegen: Am größten war das Plus bei körperlichen Misshandlungen

(+1 026 Nennungen) und Vernachlässigungen (+939 Nennungen).

Deutlich zugenommen haben auch Überforderungen der Eltern

(+896 Nennungen) und psychische Misshandlungen (+843 Nennungen). Bei

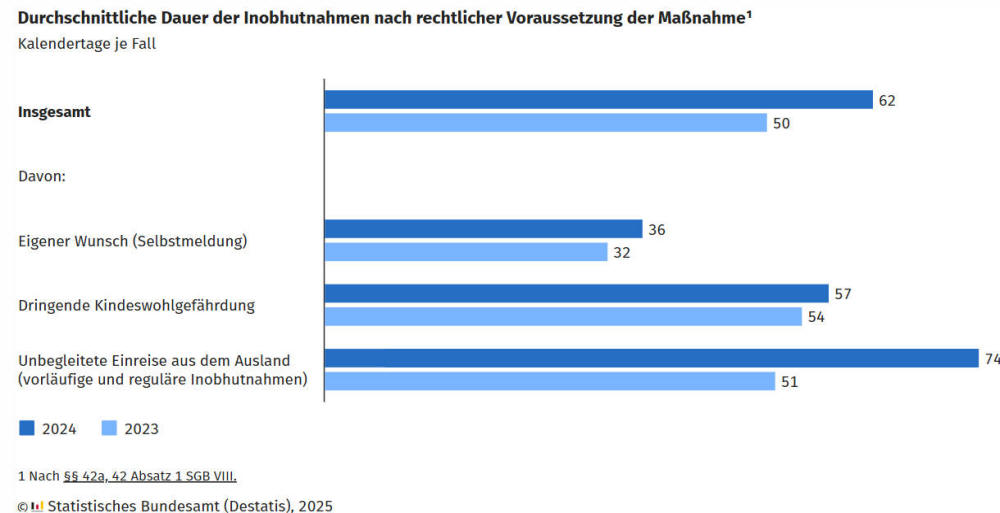

den Anlässen waren Mehrfachnennungen möglich. Fast zwei Wochen mehr

als im Vorjahr: Maßnahme dauerte im Schnitt gut zwei Monate Während

der Schutzmaßnahme wurden gut drei Viertel (77 %) der Betroffenen in

einer Einrichtung und knapp ein Viertel bei einer geeigneten Person

oder in einer betreuten Wohnform untergebracht.

Dabei konnte

zwar knapp jeder dritte Fall (30 %) in weniger als einer Woche

beendet werden, jeder fünfte Fall (21 %) dauerte allerdings drei

Monate oder länger. Im Schnitt endete eine Inobhutnahme nach

62 Tagen – also gut zwei Monaten. Vergleichsweise schnell beendet

werden konnten zum Beispiel Schutzmaßnahmen aufgrund von

Selbstmeldungen der betroffenen Jungen oder Mädchen: 2024 dauerten

sie im Schnitt 36 Tage.

Höher war der Klärungs- und

Hilfebedarf offenbar bei dringenden Kindeswohlgefährdungen. In

diesen Fällen endete die Inobhutnahme im Schnitt erst nach 57 Tagen.

Am längsten dauerten die Maßnahmen nach unbegleiteten Einreisen aus

dem Ausland: Mit durchschnittlich 74 Tagen waren sie gut doppelt so

lang wie bei den Selbstmeldungen (36 Tage).

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die durchschnittliche Dauer der

Schutzmaßnahmen um 12 Tage – also knapp 2 Wochen – an. Das Plus

betrifft sowohl Selbstmeldungen (+4 Tage) als auch Fälle von

dringender Kindeswohlgefährdung (+3 Tage). Am höchsten fiel der

Zuwachs aber bei den Inobhutnahmen nach unbegleiteter Einreise aus:

Mit 23 Tagen lag er fast zweimal über dem Durchschnitt (12 Tage).

Rund ein Viertel der Betroffenen kehrt an bisherigen

Aufenthaltsort zurück Im Anschluss an die Inobhutnahme kehrte etwa

ein Viertel (24 %) der Minderjährigen an den vorherigen

Aufenthaltsort zurück. Weitere 45 % der Kinder oder Jugendlichen

wurden nach der Schutzmaßnahme an einem neuen Ort untergebracht, und

zwar am häufigsten in einem Heim, einer betreuten Wohngruppe oder

einer anderen Einrichtung.

In jeweils etwa jedem zehnten

Fall wurden die Betroffenen von einem anderen Jugendamt übernommen

(9 %) oder beendeten die Inobhutnahme selbst (13 %), teils auch,

indem sie aus der Maßnahme ausrissen. In weiteren 9 % der Fälle

wurde die Inobhutnahme anderweitig beendet. Diese Angaben zum

Maßnahmen-Ende beziehen sich nur auf reguläre Inobhutnahmen (ohne

vorläufige Inobhutnahmen).

22,5 Millionen Tonnen

gefährliche Abfälle in Deutschland im Jahr 2023

• Menge

gefährlicher Abfälle sinkt auf niedrigsten Stand seit 2015

•

Bau- und Abbruchabfälle weiterhin mit größtem Anteil am

Gesamtaufkommen

m Jahr 2023 sind 22,5 Millionen Tonnen

gefährliche Abfälle in Deutschland angefallen. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, sank die Menge gefährlicher Abfälle

damit um 2,4 % oder 0,6 Millionen Tonnen gegenüber dem Jahr 2022

(23,1 Millionen Tonnen) und erreichte den niedrigsten Stand seit

2015 (22,3 Millionen Tonnen).

Gefährliche Abfälle sind

Abfallarten mit bestimmten Gefährlichkeitsmerkmalen, die eine

Bedrohung für Mensch und Umwelt darstellen. Sie können

beispielsweise brandfördernd, krebserregend oder reizend sein. Für

sie sind Begleitscheine zu führen und sie müssen speziellen

Entsorgungswegen und -verfahren zugeführt werden, die eine sichere

und umweltverträgliche Zerstörung der enthaltenen Schadstoffe

gewährleisten.

Bau- und Abbruchabfälle machen über ein

Drittel aller gefährlichen Abfälle aus

Nach Abfallarten

betrachtet machten Bau- und Abbruchabfälle wie schon in den

Vorjahren den größten Anteil an der Gesamtmenge gefährlicher Abfälle

aus. Im Jahr 2023 betrug ihr Anteil 8,6 Millionen Tonnen oder 38,4 %

des Gesamtaufkommens.

Die zweitgrößte Menge stammte aus

Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen

sowie aus der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch

und für industrielle Zwecke (darunter Kläranlagen und Wasserwerke)

mit zusammen 7,0 Millionen Tonnen oder 31,0 %.

Im Jahr 2022

hatten die Anteile beider Abfallarten 40,2 % (9,3 Millionen Tonnen)

beziehungsweise 29,3 % (6,8 Millionen Tonnen) der Gesamtmenge

gefährlicher Abfälle betragen. Mehr als 60 % der gefährlichen

Abfälle aus zwei Wirtschaftsabschnitten Der Großteil der

gefährlichen Abfälle wurde im Jahr 2023, wie in den Vorjahren, in

zwei Wirtschaftsabschnitten erzeugt: 9,1 Millionen Tonnen oder

40,3 % der Abfälle stammten aus dem Abschnitt "Wasserversorgung;

Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von

Umweltverschmutzungen" (2022: 9,4 Millionen Tonnen; 40,8 %).

Dazu zählen beispielsweise Entsorgungsanlagen wie Deponien oder

Anlagen zur Aufbereitung flüssiger und wasserhaltiger Abfälle mit

organischen Stoffen, die bei unsachgemäßer Entsorgung über das

Abwasser indirekt in Gewässer und damit in die Umwelt gelangen

können. 4,9 Millionen Tonnen oder 21,5 % der gefährlichen Abfälle

(2022: 4,7 Millionen Tonnen; 20,4 %) stammten aus dem

Wirtschaftsabschnitt "Verarbeitendes Gewerbe", und dort insbesondere

aus Betrieben zur Herstellung von Maschinen, Metallerzeugnissen und

chemischen Erzeugnissen.

Überwiegender Anteil durch

Primärerzeuger 16,1 Millionen Tonnen (71,6 %) der gefährlichen

Abfälle stammten im Jahr 2023 von Primärerzeugern, bei denen die

Abfälle im eigenen Betrieb erstmalig angefallen sind. Das waren

5,3 % oder 0,9 Millionen Tonnen weniger als im Jahr 2022.

6,4 Millionen Tonnen (28,4 %) waren sogenannte sekundär erzeugte

Abfallmengen aus Zwischenlagern oder von Abfallentsorgern, bei denen

der Abfall nicht ursprünglich entstanden ist. Die Menge gefährlicher

Abfälle sank hier gegenüber 2022 um 5,5 % oder 0,3 Millionen Tonnen.