|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 31. Kalenderwoche:

30. Juli

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Donnerstag, 31. Juli 2025

Beeinträchtigung durch Vandalismus DB Fernverkehr

Dauer: Von

31.07.2025 bis 01.08.2025 ICE/IC

Aufgrund von Vandalismusschäden - Polizei vermutet

Brandstiftung -zwischen Düsseldorf und Duisburg kommt es im

Fernverkehr der Deutschen Bahn zu Beeinträchtigungen. Dadurch kommt

es zu (Teil-) Ausfällen, Umleitungen und Verspätungen.

Es soll sich um einen Brand in einem Kabeltunnel

handeln. Die Polizei geht von einem Sabotageakt aus. Die Strecke

soll bis Freitagmittag gesperrt bleiben. Die wichtige Bahnstrecke

der Deutschen Bahn zwischen Duisburg und Düsseldorf wurde

lahmgelegt, die mit massiven Beeinträchtigungen des Zugverkehrs,

sagte ein Bahnsprecher.

Die Störung werde voraussichtlich

noch bis Freitagmittag dauern. Ersatzverkehr mit Bussen ist

eingerichtet. Die Busse fahren zwischen den Hauptbahnhöfen Duisburg

und Düsseldorf sowie vom Duisburger Hbf zum Düsseldorfer Flughafen.

Die S1 und der RE2 fahren wegen der Störung nur bis Duisburg

Hauptbahnhof, nicht wie geplant bis Düsseldorf. Der RE3 fährt nur

zwischen Gelsenkirchen und Oberhausen. Auch hier fällt die

Teilstrecke bis Düsseldorf aus. Verschiedene weitere

Regionalexpresslinien werden zwischen Duisburg Hbf und Düsseldorf

Hbf umgeleitet, deshalb halten sie nicht am Düsseldorfer Flughafen.

Defektes Stellwerk in Duisburg: Übersicht der betroffenen

Linien auf der Strecke , die mit 700 bis 800 Verbindungen täglich

eine der wichtigsten bundesweit ist, so ein Bahnsprecher. Die

beschädigten Kabel sorgten außerdem für Störungen im Fernverkehr.

Betroffen seien die ICE-Linien nach Berlin und Frankfurt am

Main ebenso wie die Verbindungen in Richtung Norddeutschland,

Süddeutschland und in die Niederlande, teilte die Bahn mit. Es komme

zu Umleitungen und Verspätungen. Außerdem werden einzelne Bahnhöfe

nicht angefahren. Es dürften mehrere 10.000 Reisende von den

Bahnproblemen betroffen sein. Dementsprechend viele Menschen mussten

jetzt anderweitig ans Ziel kommen.

Kaum Verspätungen durch Sperrung der A59: Konzept der DVG für die

Linie 903 geht auf

Seit gestern Abend ist die A59 zwischen dem

Autobahnkreuz Duisburg-Nord und dem Autobahnkreuz Duisburg gesperrt.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) zieht am ersten Tag

nach dem morgendlichen Berufsverkehr eine erste, positive Bilanz.

Die Straßenbahnlinien 903 und 901 fuhren in den

Morgenstunden ohne signifikante Verspätungen. Die DVG bittet deshalb

die Fahrgäste, während der Sperrung auch weiterhin die Linie 903 zu

nutzen. Da es zurzeit keinen Schulverkehr gibt, stellt die Linie 903

eine sinnvolle Alternative zum Individualverkehr dar.

Von

Verkehrsbehinderungen betroffen war zeitweise die Buslinie 916

aufgrund der im Berufsverkehr überlasteten Straßen im Bereich der

Aakerfährbrücke. Die Busse der Linie 916 waren durch den Stau

zeitweise mit bis zu 20 Minuten Verspätung unterwegs.

Sollte

es erforderlich sein, wird die DVG die durch den Entfall des SB40

verfügbaren Ressourcen auf anderen Linien als Unterstützung

einsetzen, um beispielsweise staubedingte Verspätungen aufgrund der

Autobahnsperrung auszugleichen.

Deutschland im Stau: Erstes August-Wochenende wird zur Geduldsprobe

Alle Bundesländer in den Ferien

Heimreiseverkehr

nimmt deutlich zu

Stauprognose vom 1. bis 3. August

©imago images/Steinsiek.ch

Das erste Augustwochenende dürfte

zu den staureichsten des Sommers zählen. Autofahrerinnen und

Autofahrer müssen sich auf erhebliche Verzögerungen einstellen,

sowohl auf dem Weg in den Urlaub als auch bei der Rückreise.

Besonders viele Reisende starten jetzt in die Ferien, da nun auch in

Baden-Württemberg und Bayern die Sommerferien beginnen. Damit sind

nun alle Bundesländer in den Ferien. Gleichzeitig nimmt der

Rückreiseverkehr deutlich zu, denn in zwei Wochen enden die Ferien

in den ersten Bundesländern.

Wer flexibel ist, sollte auf einen Reisetag unter der Woche

ausweichen, idealerweise zwischen Dienstag und Donnerstag. In der

Ferienzeit ist der Berufsverkehr werktags deutlich geringer, was

sich positiv auf den Verkehrsfluss auswirkt.

Bei gutem Wetter

sorgen zusätzlich zahlreiche Tagesausflügler und spontan Reisende

für Belastung auf den Straßen. Besonders häufig kommt es zu

Verzögerungen an den bundesweit 1.200 Baustellen.

Zur

Entlastung des Ferienverkehrs gilt auf den wichtigsten Autobahnen

ein Lkw-Fahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. Es greift an allen

Samstagen vom 1. Juli bis einschließlich 31. August, jeweils

zwischen 7 und 20 Uhr. Unverändert bleibt das ganzjährig geltende

Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen - es gilt von 0 bis 22 Uhr

auf dem gesamten Straßennetz.

Staugefährdete Autobahnen (in

beiden Richtungen)

• Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

• A1 Köln – Dortmund sowie Bremen – Hamburg

• A3 Frankfurt –

Nürnberg – Passau

• A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

• A5 Frankfurt – Karlsruhe – Basel

• A6 Mannheim – Nürnberg

•

A7 Hamburg – Flensburg sowie Würzburg – Füssen/Reutte

• A8

Karlsruhe – München – Salzburg

• A9 Berlin – Nürnberg – München

• A10 Berliner Ring

• A11 Berlin – Dreieck Uckermark

• A19

Dreieck Wittstock – Rostock

• A24 Hamburg – Berlin

• A61

Mönchengladbach – Ludwigshafen

• A81 Stuttgart – Singen

• A93

Inntaldreieck – Kufstein

• A95/B2 München –

Garmisch-Partenkirchen

• A96 München – Lindau

• A99 Umfahrung

München

Auch auf den europäischen Ferienrouten ist Geduld

gefragt, sowohl bei der An- als auch bei der Rückreise. Besonders

staugefährdet sind die Transitrouten in und durch Österreich, die

Schweiz, Italien und Frankreich.

Zu den Problemstrecken

zählen im Reisesommer unter anderem Tauern-, Inntal-, Rheintal-,

Pyhrn-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route sowie

die Fernstraßen zu den italienischen, kroatischen und französischen

Küsten.

Auch bei Reisen nach Nordeuropa muss mit

Verzögerungen gerechnet werden, ebenso auf den Hauptachsen aus und

in Richtung Polen, Tschechien und die Niederlande.

An

zahlreichen Grenzübergängen finden weiterhin stichprobenartige

Kontrollen statt. Die Schwerpunkte deutscher Kontrollen liegen an

den Grenzen zu Österreich, Polen, Tschechien, Frankreich und der

Schweiz. Wartezeiten von 30 bis 60 Minuten sind keine Seltenheit.

Auch Polen kontrolliert bei der Einreise. Mit Staus ist etwa an den

Grenzübergängen A4 Ludwigsdorf (Görlitz), A11 Pomellen (Stettin),

A12 Frankfurt (Oder) und A15 Forst zu rechnen.

Reisende, die

nach Griechenland oder in die Türkei fahren, müssen mit längeren

Aufenthalten an den Grenzen rechnen, die teilweise mehrere Stunden

dauern können.

Gute Arbeitsbedingungen für

Paketboten und Kuriere - Bundesministerin Bärbel Bas begrüßt

Entfristung des Paketboten-Schutz-Gesetzes

Das

Bundeskabinett hat heute ein Gesetz beschlossen, das die europäische

Maschinenverordnung in Deutschland durchführbar macht und damit

wesentlich zur Planungssicherheit der deutschen Wirtschaft beiträgt.

Darüber hinaus enthält das Gesetz eine Regelung zur Entfristung des

ansonsten Ende 2025 auslaufenden Gesetzes zur Einführung einer

Nachunternehmerhaftung in der Kurier-, Express- und Paketbranche zum

Schutz der Beschäftigten (Paketboten-Schutz-Gesetz).

Eine

zum Jahreswechsel 2023/2024 von der Bundesregierung vorgelegte

Evaluierung zeigt, dass die Nachunternehmerhaftung für

Sozialversicherungsbeiträge in dieser Branche wirkt. Die Entfristung

der Regelung ist ein weiterer Baustein zur Förderung der

Beitragsehrlichkeit und des fairen Wettbewerbs in der Paketbranche.

Mit dem am 23. November 2019 in Kraft getretenen

Paketboten-Schutz-Gesetz wurde die Nachunternehmerhaftung für

Sozialversicherungsbeiträge für die stark wachsende Kurier-,

Express- und Paketbranche eingeführt.

Ziel des Gesetzes war

es, Paketdienstleister durch die Einführung der

Generalunternehmerhaftung zu einer sorgfältigeren Auswahl der von

ihnen beauftragten Nach- bzw. Subunternehmer anzuhalten. Dadurch

sollten Missstände in der Branche wie Schwarzarbeit und illegale

Beschäftigung bekämpft und die Solidargemeinschaft vor

Beitragsausfällen geschützt werden.

Die Regelung wurde

zunächst mit einer befristeten Gültigkeit bis zum 31. Dezember 2025

beschlossen. Nach heutigem Kabinettsbeschluss soll sie entfristet

werden und geht jetzt ins parlamentarische Verfahren.

©

Foto F. Pinjo / BMAS.

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas:

„Paketboten arbeiten hart, um uns das Leben zu erleichtern. Mit dem

Paketboten-Schutz-Gesetz aus dem Jahr 2019 haben wir Missbrauch und

mangelnder Zahlungsmoral einen Riegel vorgeschoben. Die Regelung

fördert den fairen Wettbewerb in der Branche und hat zu mehr

ordentlicher Beschäftigung geführt. Deshalb entfristen wir die

Regelung jetzt, damit die Paketbotinnen und Paketboten weiter von

dieser positiven Entwicklung profitieren.“

73.

Stadtranderholung 2025 startet am 4. August

Mit Beginn

der zweiten Ferienhälfte startet am 4. August die 73.

Stadtranderholung. Die Ferienfreizeit des Jugendamtes bietet an

insgesamt 18 Standorten, die über das ganze Stadtgebiet verteilt

sind, über 1.500 Kindern drei Wochen lang ein buntes Ferienprogramm.

TÜV-Verband begrüßt NIS-2-Umsetzung – und fordert

Nachbesserungen

Nationales Umsetzungsgesetz der

EU-Richtlinie führt zu höherer Cybersicherheit in der deutschen

Wirtschaft. Ausnahmeregelungen schärfen oder streichen. Unternehmen

sollten klare Vorgaben haben, wie Nachweise für die Umsetzung zu

erbringen sind.

Das Bundeskabinett hat am 30. Juli 2025 das

nationale Umsetzungsgesetz der europäischen NIS-2-Richtlinie

beschlossen.

Dazu sagt Marc Fliehe, Fachbereichsleiter

Digitalisierung und Bildung beim TÜV-Verband: „Deutschland ist Ziel

hybrider Angriffe und Cyberattacken auf Unternehmen, kritische

Infrastrukturen und politische Institutionen gehören zur

Tagesordnung. Die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie in nationales Recht

ist ein wichtiger Schritt, um die Cybersicherheit in der deutschen

Wirtschaft zu verbessern. Das Gesetz ist längst überfällig und muss

angesichts der Bedrohungslage im Cyberraum zügig beschlossen werden.

Mit dem aktuellen Entwurf liegt eine solide Grundlage vor – jetzt

braucht es den politischen Willen, offene Punkte im

parlamentarischen Verfahren konstruktiv und schnell zu klären.“

Aus Sicht des TÜV-Verbands ist es nun Aufgabe des Bundestags,

den Gesetzesentwurf an entscheidenden Stellen zu schärfen, um die

Wirksamkeit in der Praxis zu erhöhen. Besonders relevant sind dabei

folgende Punkte:

1. Ausnahmeregelungen klar definieren oder

streichen

Aus Sicht des TÜV-Verbands wirft die neu eingeführte

Ausnahme für „vernachlässigbare“ Geschäftstätigkeiten erhebliche

Fragen auf.

Der Begriff ist unbestimmt und wird im Gesetz

nicht näher definiert. Es bleibt unklar, nach welchen Kriterien eine

Tätigkeit als vernachlässigbar gelten soll. „Ohne präzise Vorgaben

besteht die Gefahr uneinheitlicher Auslegung und einer

Rechtsunsicherheit für Unternehmen“, sagt Fliehe. Zudem könnte diese

nationale Sonderregelung zu einem faktischen Ausschluss

regulierungspflichtiger Tätigkeiten führen, die laut

NIS-2-Richtlinie eigentlich erfasst sein sollten.

Der

TÜV-Verband sieht daher die Gefahr, dass der deutsche Gesetzgeber

mit dieser Öffnungsklausel vom europäischen Harmonisierungsziel

abweicht und fordert eine eindeutige und EU-rechtskonforme

Ausgestaltung dieser Ausnahme.

2. Nachweispflichten

überarbeiten

In der NIS-2-Richtlinie ist eine regelmäßige

Nachweispflicht für „besonders wichtige Einrichtungen“ vorgesehen,

die aus Sicht des TÜV-Verbands im deutschen Gesetz nicht ausreichend

umgesetzt ist. „In der Praxis läuft es auf stichprobenartige

Einzelfallprüfungen hinaus, was nicht der Intention der Richtlinie

entspricht und sicherheitstechnisch bedenklich ist“, sagt Fliehe.

„Die Behörden müssen die Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen

überprüfen und durchsetzen können.“

In diesem Zusammenhang

sieht der TÜV-Verband auch die Verlängerung der Nachweisfristen für

die Betreiber kritischer Infrastrukturen von zwei auf drei Jahre

sehr negativ. Fliehe: „Die Betreiber kritischer Infrastrukturen sind

regelmäßig gezielten Cyberangriffen ausgesetzt. Eine Verlängerung

des Nachweiszyklus ist vor diesem Hintergrund mehr als

kontraproduktiv.“

3. Vertrauen schaffen durch unabhängige

Zertifizierungen

Nur bei Einbindung unabhängiger Dritter ist aus

Sicht des TÜV-Verbands sichergestellt, dass das notwendige Vertrauen

in die Umsetzung von Cybersicherheitsanforderungen geschaffen werden

kann. Deshalb regt der TÜV-Verband an, Zertifizierungen durch

akkreditierte und unabhängige Konformitätsbewertungsstellen

verbindlich in dem Prozess der Nachweiserbringung (§ 39 BSIG-E)

durch die Hersteller vorzusehen.

4. Absicherung der

Lieferketten ausformulieren

Mit Blick auf die weitgefassten

Formulierungen zur Absicherung der Lieferkette ist es erforderlich,

den Unternehmen eine Handreichung und Orientierungshilfe zur

Gestaltungstiefe der Maßnahmen zur Absicherung der Lieferkette an

die Hand zu geben. In diesem Sinne ist beispielsweise die Forderung

„Security by Design“ recht vage und bedarf weiterer Detaillierungen.

Eine Orientierungshilfe kann sowohl Mindestmaßnahmen

aufzeigen als auch Interpretations- und Auslegungsspielräume

reduzieren und leistet somit einen Beitrag zur Erhöhung der Klarheit

und Handlungssicherheit der Verpflichteten.

Hintergrund: Das

NIS-2-Umsetzungsgesetz (NIS2UmsuCG) gilt für rund 30.000 Unternehmen

in Deutschland. Es verpflichtet die Unternehmen unter anderem zur

Durchführung und Einführung von Risikoanalysen und

Sicherheitskonzepten, Maßnahmen zur Vorbeugung und Reaktion auf

IT-Sicherheitsvorfälle, Zugangskontrollen, Verschlüsselung,

Multi-Faktor-Authentifizierung, Mitarbeiterschulungen, Notfallplänen

sowie Maßnahmen für die Absicherung der Lieferkette. Diese

Anforderungen müssen „dem Stand der Technik“ entsprechen und

unterscheiden sich je nach Größe, Branche und Kritikalität des

Unternehmens.

Ausbildungslücke belastet KMU –

DMB-Vorstand Tenbieg: „Koalition muss Zusagen einhalten und schnell

handeln.“

Anlässlich des Ausbildungsstarts am 1. August

fordert der Deutsche Mittelstands-Bund (DMB) die Bundesregierung

auf, ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einzulösen und die

berufliche Ausbildung nachhaltig zu stärken. „Für den Mittelstand

ist es essenziell, dass die Ausbildungslücke nicht noch dramatischer

zunimmt“, sagt Marc S. Tenbieg, geschäftsführender DMB-Vorstand.

Im vergangenen Jahr blieben mehr als ein Drittel der

Ausbildungsstellen unbesetzt, gleichzeitig finden viele junge

Menschen keinen Ausbildungsplatz – die Ausbildungslücke vergrößert

sich somit von Jahr zu Jahr. Darunter leiden insbesondere kleine und

mittlere Unternehmen. Denn diese Betriebe stellen die überwiegende

Mehrheit der Ausbildungsplätze. Aus Sicht des DMB muss die

Bundesregierung dringend Maßnahmen ergreifen, um das Passungsproblem

auf dem Ausbildungsmarkt zu lösen.

Marc S. Tenbieg,

geschäftsführender DMB-Vorstand, betont: „Die Bundesregierung hat

sich im Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, dass jeder junge Mensch

eine Ausbildung absolvieren kann. Das ist lobenswert – aktuell sind

wir von diesem Ziel jedoch noch weit entfernt. Bei der praktischen

Berufsausbildung erleben wir eine verkehrte Welt: Obwohl gerade in

mittelständischen Betrieben Fachkräfte fehlen, absolvieren immer

mehr junge Menschen keine Ausbildung.

Foto DMB

Als Mittelstandsverband begrüßen wir das Vorhaben

von Union und SPD, die Berufsorientierung in Schulen sowie die

Jugendberufsagenturen zu stärken. Allerdings darf es nicht bei

politischen Lippenbekenntnissen bleiben – die Umsetzung von

zielführenden und vermittelnden Maßnahmen auf dem Ausbildungsmarkt

muss schnellstmöglich erfolgen. Für den Mittelstand ist es

essenziell, dass die Ausbildungslücke nicht noch dramatischer

zunimmt.“

Verbundausbildung muss gefördert werden

Akuter

Handlungsbedarf besteht aus Verbandsperspektive vor allem in der

besseren Vernetzung zwischen Ausbildungsbetrieben und Schulen. „Hier

spielen die Jugendberufsagenturen als Bindeglied eine

Schlüsselrolle, sie müssen gezielt gefördert werden“, sagt Tenbieg.

Der Verbands-Vorstand spricht sich zudem für die Förderung der

sogenannten Verbundausbildung aus, bei der sich mehrere Betriebe bei

der praktischen Berufsausbildung ergänzen.

„Gerade im

ländlichen Raum kann die Kooperation von Unternehmen ein sinnvoller

Weg sein, um jungen Menschen einen erfolgreichen Einstieg ins

Berufsleben zu ermöglichen. Dafür braucht es neben der Bereitschaft

der Unternehmen aber auch die entsprechende Unterstützung durch die

Kommunen.“

Eine aktuelle repräsentative Umfrage im Auftrag

des DMB zeigt: KMU können vor allem durch ihre regionale

Verwurzelung, flache Hierarchien und den starken Zusammenhalt unter

den Mitarbeitenden punkten. „Der Mittelstand genießt einen

exzellenten Ruf in der Bevölkerung. Nun gilt es insbesondere jungen

Menschen diese Vorteile näherzubringen, um im Wettbewerb um Talente

erfolgreich zu sein“, sagt Tenbieg.

Der Deutsche

Mittelstands-Bund (DMB) e.V. ist der Bundesverband für kleine und

mittelständische Unternehmen in Deutschland. Der DMB wurde 1982

gegründet und sitzt in Düsseldorf. Unter dem Leitspruch „Wir machen

uns für kleine und mittelständische Unternehmen stark!“ vertritt der

DMB die Interessen seiner rund 33.000 Mitgliedsunternehmen mit über

800.000 Beschäftigten.

Damit gehört der DMB mit seinem

exzellenten Netzwerk in Wirtschaft und Politik zu den größten

unabhängigen Interessen- und Wirtschaftsverbänden in Deutschland.

Der Verband ist politisches Sprachrohr und Dienstleister zugleich,

unabhängig und leistungsstark.

Spezielle Themenkompetenz

zeichnet den DMB in den Bereichen Digitalisierung, Nachfolge,

Finanzen, Internationalisierung, Energiewende und Arbeit & Bildung

aus. Als dienstleistungsstarker Verband bietet der DMB seinen

Mitgliedsunternehmen zudem eine Vielzahl an Mehrwertleistungen.

Weitere Informationen finden Sie unter

www.mittelstandsbund.de.

MSV Duisburg – VfB Stuttgart II: DVG setzt

zusätzliche Busse ein

Für Gäste des Fußballspiels MSV

Duisburg gegen den VfB Stuttgart II am Samstag, 2. August, um 16.30

Uhr in der Schauinsland-Reisen Arena, setzt die DVG ihre Sportlinie

945 ein.

Abfahrtszeiten Buslinie 945 Richtung MSV Arena:

ab

„Salmstraße“ (Meiderich) Abfahrt um 14.36, 14.46, 14.56 Uhr

ab

„Bergstraße“ um 14.41, 14.51 und 15.01 Uhr

ab „Meiderich Bahnhof“

ab 14.45 bis 15.10 Uhr alle fünf Minuten

ab „Großenbaum Bahnhof

Ost“ um 15.20 und 15.35 Uhr

ab „Betriebshof am Unkelstein“ ab

14.28 bis 14.53 Uhr alle fünf Minuten

ab Hauptbahnhof

(Verknüpfungshalle) ab 14.40 bis 16.05 Uhr alle fünf Minuten

ab

„Businesspark Nord“ (Asterlagen) um 15.03 Uhr .

DVG-Foto

Nach Spielende stehen am Stadion Busse für die Rückfahrt bereit.

Gäste des Fußballspieles, die eine Tageseintrittskarte im Vorverkauf

erworben haben oder eine Dauerkarte besitzen, können kostenlos die

öffentlichen Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt benutzen. Für

die Gäste, die sich an der Stadionkasse ihre Eintrittskarte kaufen,

ist die Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.

Die

richtigen Worte im richtigen Moment finden Freier Redner:

Zertifikatslehrgang startet im August

Geburt,

Hochzeit, Abschied – besondere Lebensereignisse verdienen besondere

Worte. Freie Redner begleiten Menschen dabei: mit einfühlsamen

Texten und dem richtigen Gespür. Der Zertifikatslehrgang der

Niederrheinischen IHK „Freier Redner (IHK)“ vermittelt das nötige

Handwerkszeug.

Der Kurs umfasst 50 Unterrichtseinheiten

und richtet sich an alle, die Reden professionell gestalten möchten.

Die Teilnehmer lernen, Sprache gezielt einzusetzen, ihren eigenen

Stil zu entwickeln und wirkungsvoll aufzutreten. Im Mittelpunkt

stehen praxisnahe Übungen, bei denen Schritt für Schritt eine eigene

Rede entsteht. Diese wird zum Abschluss des Lehrgangs präsentiert.

Der Lehrgang startet am 30. August als

Blended-Learning-Format. Die Teilnehmer kommen teils nach Duisburg,

teils lernen sie über Microsoft Teams. Der Unterricht findet

samstags von 9:00 bis 18:00 Uhr sowie einmal freitags von 13:00 bis

17:00 Uhr statt. Das Seminar endet am 27. September. Bei

erfolgreicher Teilnahme gibt es ein IHK-Zertifikat.

Fragen

beantwortet Sabrina Althoff unter Tel. 0203 2821-382 oder per E-Mail

an althoff@niederrhein.ihk.de. Anmeldung und weitere Informationen:

www.ihk.de/niederrhein/veranstaltungen

Lehmbruck-Museum feiert das Keltische

Schnitterfest Lughnasadh

Das

Lehmbruck-Museum feiert am 1. August ab 17 Uhr Lughnasadh, das

keltische Schnitterfest, das den Beginn der Erntezeit markiert. Die

Besucher können gemeinsam essen oder picknicken, dafür sind unter

freiem Himmel Tische aufgestellt (Reservierung erforderlich).

Zum Programm gehören Kurzführungen durch die Ausstellung

"Mechanik und Menschlichkeit. Eva Aeppli und Jean Tinguely"; eine

Lesung und Musik runden den Abend ab.

Foto: Museum

Lughnasadh – das keltische Erntedankfest oder

Schnitterfest – feiert den Beginn der Erntezeit. Es ist ein Fest der

Fülle, aber auch des Abschieds: Was reif ist, wird geschnitten. Was

vergeht, macht Raum für Neues. Im Dialog mit diesem alten Fest

treffen die Werke von Eva Aeppli und Jean Tinguely auf besondere

Resonanz.

Das Museum greift die Tradition des alten

Erntefests auf und ladt zu einem stimmungsvollen Open-Air-Event ein.

Kunst und Natur verbinden sich mit der eigenwilligen, poetischen

Welt von Eva Aeppli und Jean Tinguely. Gemeinsam soll es ein

sommerlicher Abend voller Farben und Sinnlichkeit geben.

Programm:

Ein sommerlich geschmücktes Ambiente mit gedeckten

Tischen unter freiem Himmel Kurzführungen zur Ausstellung „Mechanik

und Menschlichkeit. Eva Aeppli und Jean Tinguely“ Gemeinsames Essen

oder Picknick: Reservieren Sie im Vorfeld Ihren Tisch und bringen

Sie Ihr Lieblingsessen selbst mit! Sollte kein Platz mehr frei sein,

können Sie sich eine Picknickdecke mitbringen.

Auch

unangemeldete Gäste sind herzlich willkommen! Für sie stehen Brot

und Bier bereit – zum Teilen, und Verweilen. Eine Lesung und

Musik begleiten den Abend. Tischreservierungen nimmt das Team der

Kunstvermittlung telefonisch unter 0203 283 2195 oder per E-Mail an

kunstvermittlung@lehmbruckmuseum.de entgegen. Es gilt: Pay What You

Want! Sie können an diesem Tag ihren Eintrittspreis selbst

festlegen.

Hinschauen und erinnern: Eine Führung zu Schwarzen

Perspektiven auf postkoloniale Spuren

Das „Zentrum für

Erinnerungskultur“ lädt am Sonntag, 3. August, um 15 Uhr zu einem

Rundgang durch die Ausstellung „ÜBERSEeHEN, im Kultur- und

Stadthistorischen Museum, auf (post)kolonialer Spurensuche in

Duisburg“.

Welche Geschichten erzählen Schwarze Menschen aus

Duisburg über Kolonialismus, Widerstand und Kontinuitäten bis heute?

Wie hängen globale Bewegungen wie „Black Lives Matter“ mit

lokalen Erinnerungsräumen zusammen?

Welche Rolle spielen

Schwarze Netzwerke, Bildungsarbeit und Kinderliteratur in der

postkolonialen Auseinandersetzung?

Naomi Dibu - Foto Tanaj Pickartz

Die Führung mit der

Aktivistin, Politikwissenschaftlerin und kuratorischen Assistentin

Naomi Dibu nimmt die koloniale Geschichte Duisburgs aus einer

schwarzen, widerständigen Perspektive in den Blick. Neben der

Auseinandersetzung mit lokalen kolonialen Spuren beleuchtet Naomi

Dibu insbesondere die Perspektiven und Erfahrungen Schwarzer

Menschen.

Im Zentrum stehen dabei Fragen der Sichtbarkeit,

Selbstermächtigung und der historisch gewachsenen Rassifizierung

Schwarzer Körper. Bezug genommen wird unter anderem auf die Arbeit

von Organisationen wie Phoenix e.V. und CEBIE, auf Erinnerungsarbeit

in Kinderbüchern sowie auf gegenwärtige Formen des Widerstands – von

Workshops bis zur „Black Lives Matter“-Bewegung in Deutschland.

Der Rundgang versteht sich als Einladung, Schwarze Geschichte

und Gegenwart neu zu lesen – als Teil der Stadtgeschichte Duisburgs

und als Ausdruck fortdauernder Kämpfe um Anerkennung und

Gerechtigkeit. Die Führung ist im Museumseintritt enthalten. Um

Anmeldung wird gebeten unter zfe@stadt-duisburg.de oder unter Tel.

0203-283 2640

Balkonkraftwerke: Kleine

Kraftpakete für große Wirkung

Wer Strom selbst

erzeugt, spart bares Geld – und leistet gleichzeitig einen wichtigen

Beitrag zur Energiewende. Mit einem Balkonkraftwerk gelingt der

Einstieg besonders einfach. Die Stadtwerke Duisburg informieren,

warum sich die Investition für nahezu jedermann lohnt. Und das gilt

auch für Mieterinnen und Mieter in Wohnungen. Balkonkraftwerke

sind kompakte Photovoltaik-Anlagen, die auf dem Balkon, der Terrasse

oder dem Flachdach installiert werden können.

Der gewonnene

Strom wird direkt in den eigenen Haushalt eingespeist und reduziert

so den Bedarf an Strom aus dem öffentlichen Netz. Der besondere

Vorteil: Für die Installation sind weder aufwendige Technik noch

bauliche Veränderungen nötig. Die Inbetriebnahme erfolgt in wenigen

Schritten – und wer unsicher ist, kann sich bei den Stadtwerken

Duisburg beraten lassen.

Wie viel bringt ein

Balkonkraftwerk wirklich? Je nach Wetterlage und Jahreszeit variiert

der Ertrag. An einem sonnigen Tag im Juni oder Juli erzeugt ein

Balkonkraftwerk auf dem Flachdach bis zu 5 Kilowattstunden (kWh)

Strom – das reicht beispielsweise aus, um einen handelsüblichen

Kühlschrank über zwei Wochen lang zu betreiben oder mehrere

Waschladungen zu erledigen. Auch bei bewölktem Himmel sind bis zu 2

kWh Tagesertrag möglich.

Im Jahresdurchschnitt kommen so

rund 600 kWh zusammen, von denen etwa 400 kWh direkt selbst genutzt

werden können – der Rest ist Überschuss und wird ins öffentliche

Stromnetz eingespeist.

Zum Vergleich: Ein

1-Personen-Haushalt verbraucht etwa 1.500 kWh im Jahr. Mit einem

Balkonkraftwerk lassen sich davon rund 400 kWh einsparen In einem

4-Personen-Haushalt liegt der Verbrauch bei ca. 4.500 kWh. Hier

können jährlich 500 kWh durch Sonnenenergie ersetzt werden.

Auch Mieterinnen und Mieter können mit einem Balkonkraftwerk

schnell und unkompliziert in die eigene Stromerzeugung einsteigen.

Foto Stadtwerke Duisburg

Alltagstaugliche Entlastung für

jede Wohnung

Die Stromerzeugung erfolgt über den Tag verteilt,

vor allem zwischen 9 und 19 Uhr. Das deckt typischerweise den

Strombedarf für Licht, Computer, Fernseher oder Kühlschrank. An

sonnigen Tagen im Sommer kann in einem 1-Personen-Haushalt bis zu

drei Viertel des Tagesverbrauchs gedeckt werden. Auch ein

4-Personen-Haushalt kann immerhin ein Drittel des Tagesbedarfs

selbst erzeugen. Mit einem Balkonkraftwerk wird also Strom genau

dann erzeugt, wenn er gebraucht wird – ganz ohne komplizierte

Technik oder Speicherlösungen.

Die Stadtwerke Duisburg

unterstützen beim Einstieg Die Stadtwerke Duisburg bieten komplette

Balkonkraftwerk-Pakete inklusive Solarmodul, Wechselrichter und

Zubehör an – ideal für Einsteigerinnen und Einsteiger. Mit der

Stadtwerke-Kundenkarte profitieren Interessierte von besonderen

Angeboten:

https://www.stadtwerke-duisburg.de/privatkunden/energiedienstleistungen/balkonkraftwerk-kundenkartenangebot.

In Kombination mit einem passenden Stromtarif gibt es das

Balkonkraftwerk sogar im rundum-sorglos-Paket:

www.stadtwerke-duisburg.de/pv-kombi

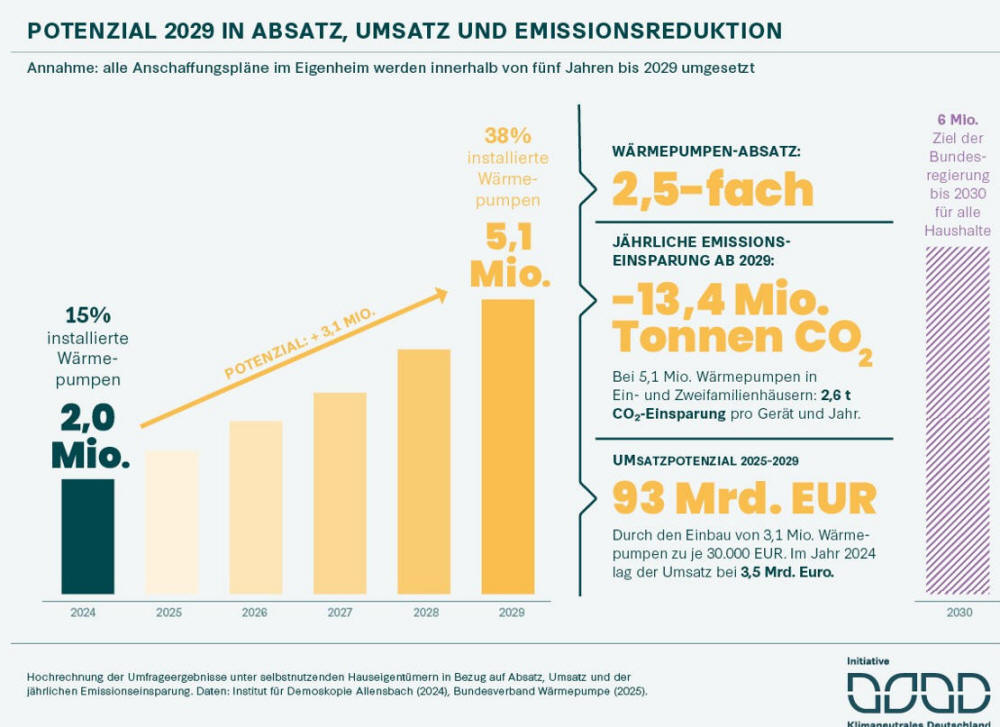

Wärmepumpen-Run statt Zwang

Deutsche

Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer sind bereit für die hauseigene

Energiewende: Bis 2029 wollen vier von zehn eine Wärmepumpe zum

Heizen nutzen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage

des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Initiative

Klimaneutrales Deutschland. Der Anteil der selbstgenutzten

Eigenheime mit Wärmepumpe könnte sich mehr als verdoppeln und damit

eine enorme Nachfragewelle auslösen, von der Handwerk und

Mittelstand profitieren.

Derzeit heizen laut der

Allensbach-Umfrage 15 Prozent der selbstnutzenden Hausbesitzerinnen

und -besitzer in Deutschland mit einer Wärmepumpe. Bis 2029 könnte

sich diese Zahl mehr als verdoppeln, auf fast 40 Prozent. Dass viele

von ihnen gerade ihre Pläne in die Tat umsetzen, zeigen aktuelle

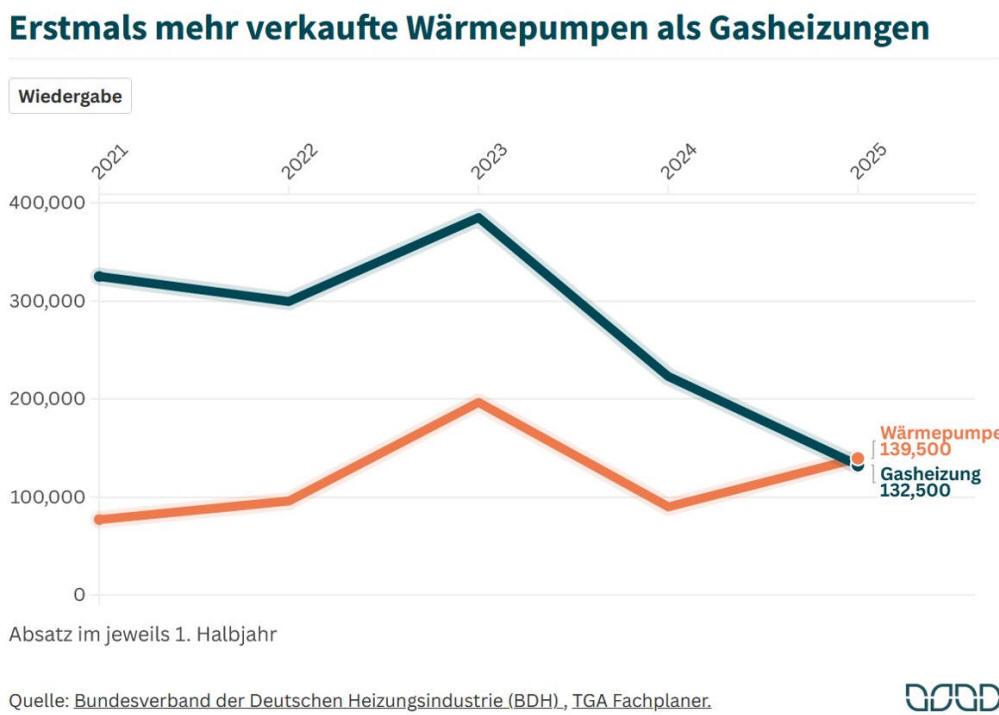

Zahlen des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie BDH: Im

ersten Halbjahr 2025 wurden erstmals mehr Wärmepumpen verkauft als

Gasheizungen.

Milliardenpotenzial für den deutschen Mittelstand

Deutschlandweit wohnen rund 13,5 Millionen Haushalte im eigenen

Haus. Wenn sich die Anschaffungspläne aus der Umfrage realisieren,

könnten allein in den kommenden Jahren über drei Millionen

zusätzliche Wärmepumpen installiert werden – das bisherige bisherige

Spitzenjahr 2023 kommt auf 356.000 verkaufte Anlagen. Für Hersteller

und Installateure bedeutet das ein riesiges Umsatzpotenzial. In

wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine gute Botschaft.

Carolin Friedemann, Gründerin und Geschäftsführerin der IKND,

bewertet die Daten wie folgt: „Immer mehr Hausbesitzende entscheiden

sich aus Überzeugung für eine Wärmepumpe, denn sie wünschen sich

Unabhängigkeit von Öl und Gas und sie sehen, dass sich die

Investition rechnet. Derzeit sehen wir einen echten Wärmepumpen-Run

– ganz ohne Zwang. Um diesen Trend zu verstetigen, braucht es nun

Planungssicherheit statt Signale des Rückschritts. Verunsicherung

ist Gift für Heizkosten, Mittelstand und Klima.“

Wärmepumpen

als Motor für Klimaschutz

Der vor Kurzem bekanntgewordene

Klimaschutzbericht 2025 des Bundesumweltministeriums konstatiert

erneut, dass der Gebäudesektor zu viele Emissionen verursacht. Ohne

eine Senkung der Treibhausgase in diesem Bereich sind die Klimaziele

nicht zu schaffen. Sollte sich die Anschaffungspläne für Wärmepumpen

der Hausbesitzenden bis 2029 materialisieren, könnten allein diese

Haushalte jährlich ein Zehntel der heutigen Emissionen im

Gebäudesektor einsparen.

Methodik

Die Umfrage wurde im

Herbst 2024 vom Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführt.

Befragt wurden 4.089 Hausbesitzer ab 18 Jahren, die im eigenen Haus

wohnen. Die Befragung wurde online durchgeführt. Sie ist

repräsentativ für die Gesamtheit aller Hausbesitzer in Deutschland,

die im eigenen Haus wohnen.

Bei 17,3 Millionen Haushalten

(lt. Zensus), die in Ein- oder Zweifamilienhäusern leben, und einer

Eigentumsquote von 78 Prozent entspricht das rund 13,5 Millionen

Haushalten.

TÜV-Verband: Partikelmessung zieht

viele defekte Dieselfahrzeuge aus dem Verkehr

Wichtiger

Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität. Prüforganisationen werten

4,5 Millionen Abgasuntersuchungen aus. 3 Prozent der Fahrzeuge

fallen mit erheblichen Mängeln durch. TÜV-Verband fordert

Partikelmessung für weitere Emissionsklassen.

Die Messung der

Partikelkonzentration (PN-Messung) bei der Abgasuntersuchung (AU)

von Fahrzeugen zeigt Wirkung. Seit Juli 2023 wird bei Pkw und Lkw

mit Dieselmotor ab der Emissionsklasse Euro 6/VI eine neue

Messmethode direkt am Auspuff-Endrohr angewendet, um die

gesundheits- und umweltschädliche Feinstaubkonzentration in den

Abgasen zu ermitteln.

Im Jahr 2024 sind in Deutschland in

der Emissionsklasse Euro 6/VI fast 4,5 Millionen Dieselfahrzeuge

geprüft worden. 3,0 Prozent haben die Abgasuntersuchung im ersten

Anlauf nicht bestanden. In absoluten Zahlen entspricht das rund

132.600 Fahrzeugen. Das hat eine gemeinsame Auswertung der

TÜV-Prüforganisationen sowie DEKRA, GTÜ, KÜS und der anerkannten

AU-Werkstätten ergeben. „Mit der Partikelmessung werden Fahrzeuge

mit defekten oder manipulierten Abgasreinigungssystemen sicher

erkannt und aus dem Verkehr gezogen“, sagt Robin Zalwert, Referent

für nachhaltige Mobilität beim TÜV-Verband.

Mängel wie

defekte Dieselpartikelfilter oder fehlerhafte Sensoren müssen

innerhalb von vier Wochen behoben und das Fahrzeug erneut vorgeführt

werden. Zalwert: „Die PN-Messung trägt zur Verbesserung der

Luftqualität bei und leistet damit einen wichtigen Beitrag für

Gesundheit, Umwelt und Klima.“

Besonders wichtig sei, dass

bei den Abgasmessungen so genannte „Groß-Verschmutzer“ (Gross

Polluter) identifiziert werden. Studien haben gezeigt, dass ein

Groß-Verschmutzer-Anteil von nur fünf Prozent des Fahrzeugbestandes

für rund ein Viertel aller verkehrsbedingten Schadstoffemissionen

verantwortlich sein kann.

Mängelquoten an der Abgasanlage

steigen mit dem Alter

Laut den Ergebnissen der Auswertung steigt

die Mängelquote bei der Abgasuntersuchung mit dem Alter der

Fahrzeuge. Bei den unter 5 Jahre alten Fahrzeugen liegt sie bei 2,0

Prozent, bei 5 bis 10 Jahre alten Fahrzeugen beträgt sie 4,0 Prozent

und bei Fahrzeugen, die älter als 10 Jahre sind, liegt sie mit 6,1

Prozent weit über dem Durchschnitt.

„In den kommenden Jahren

wird der aktuell noch geringe Anteil älterer Euro-6-Fahrzeuge stetig

ansteigen“, sagt Zalwert. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes

(KBA) steigt das Durchschnittsalter der Pkw in Deutschland stetig

und liegt derzeit bei 10,6 Jahren.

„Die Halter älterer Autos

sind aufgefordert, in die Pflege ihrer Fahrzeuge zu investieren und

dabei die Abgassysteme im Auge zu behalten“, sagt Zalwert.

„Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Fahrzeug bei der HU und AU

durchfällt.“ Positiv wertet Zalwert, dass Nutzfahrzeuge mit einem

zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen mit einer

Mängelquote von 2,2 Prozent unter dem Durchschnitt liegen „Das

spricht für einen insgesamt guten Zustand des Lkw-Bestands in

Deutschland, der sich aus einer Kombination aus regelmäßiger Wartung

und unabhängigen Prüfungen ergibt“, sagt Zalwert.

Viele

Defekte wären ohne Endrohrmessung unentdeckt geblieben

Die

Analyse der Abgasuntersuchungen hat ergeben, dass nur etwa ein

Drittel der bei der Endrohrmessung festgestellten Mängel auch mit

dem elektronischen Fahrzeugdiagnosesystem entdeckt worden wären.

Zwei Drittel der Defekte wären dagegen mit einer reinen

On-Board-Diagnose (OBD) unentdeckt geblieben. Vor Einführung der

neue Messmethode gab es eine intensive Diskussion über den Sinn der

Endrohrmessung. Kritiker waren der Ansicht, die OBD reiche aus. „Die

PN-Messung am Endrohr hat ihre Wirksamkeit eindrucksvoll unter

Beweis gestellt“, sagt Zalwert.

Aus Sicht des TÜV-Verbands

und der anderen Prüforganisationen ist die Partikelmessung ein

Erfolgsmodell, das auf weitere Emissionsklassen ausgeweitet werden

sollte. Insbesondere Dieselfahrzeuge der Emissionsklasse Euro-5b

kommen dafür in Frage. Zalwert: „In dieser Fahrzeuggruppe ist davon

auszugehen, dass sich im Straßenverkehr noch zahlreiche hoch

emittierende Dieselfahrzeuge befinden. Die Einführung einer

PN-Messung auch hier wäre ein konsequenter und wirksamer Schritt zur

weiteren Verbesserung der Luftqualität.“

Das vollständige

Auswertung der Abgasuntersuchungen ist abrufbar unter:

https://www.tuev-verband.de/positionspapiere/technische-fahrzeugueberwachung-durch-partikelanzahlmessung-staerken

Volkspark Rheinhausen: Sonntagskonzert mit der

Musikgruppe Wahre Freunde

Die Musikgruppe Wahre Freunde

ist am kommenden Sonntag, 3. August, um 15 Uhr im Volkspark

Rheinhausen beim Sonntagskonzert zu Gast. Die Gruppe präsentiert

Volksmusik, Schlager und gefühlvolle Songs zum Mitsingen, verpackt

mit einer großen Prise Humor. Der Eintritt ist frei.

Unterstützt wird die Konzertsaison vom Bauverein Rheinhausen und vom

Förderverein für Kultur- und Brauchtumspflege Rheinhausens &

Rumeln-Kaldenhausens.

Weitere Sonntagskonzerte finden am 10.

August mit den HeybergMusikanten sowie am 17. August mit „Die

Bergsteirer“ statt. Aktuelle Informationen sind online via Facebook

abrufbar unter: www.facebook.com/SonntagskonzerteRheinhausen/

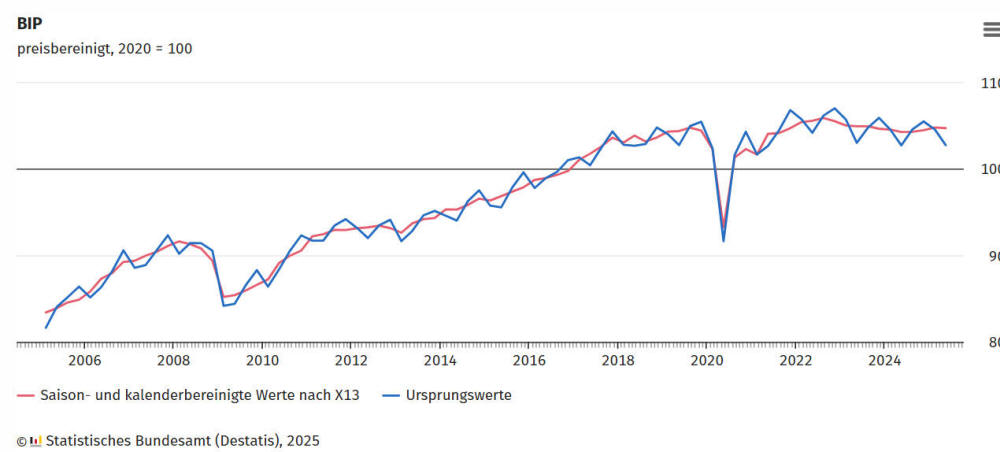

Bruttoinlandsprodukt im 2. Quartal 2025 um 0,1 %

niedriger - Deutsche Wirtschaft verliert nach positivem Jahresbeginn

an Fahrt

Bruttoinlandsprodukt (BIP), 2. Quartal 2025

-0,1 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt) 0,0 %

zum Vorjahresquartal (preisbereinigt) +0,4 % zum Vorjahresquartal

(preis- und kalenderbereinigt)

Das

Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 2. Quartal 2025 gegenüber dem 1.

Quartal 2025 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 0,1 %

gesunken, nachdem es zum Jahresbeginn 2025 noch gestiegen war

(revidiert +0,3 % im 1. Quartal 2025 zum Vorquartal; bisher: +0,4

%).

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter

mitteilt, waren die Investitionen in Ausrüstungen und Bauten im 2.

Quartal 2025 nach vorläufigen Erkenntnissen niedriger als im

Vorquartal. Die privaten und staatlichen Konsumausgaben stiegen

dagegen preis-, saison- und kalenderbereinigt an.

Bruttoinlandsprodukt im Vorjahresvergleich unverändert Im

Vorjahresvergleich lag das BIP im 2. Quartal 2025 preisbereinigt auf

demselben Niveau wie im 2. Quartal 2024 (0,0 %), wobei im 2. Quartal

2025 ein Arbeitstag weniger zur Verfügung stand. Preis- und

kalenderbereinigt war es um 0,4 % höher als im Vorjahresquartal.

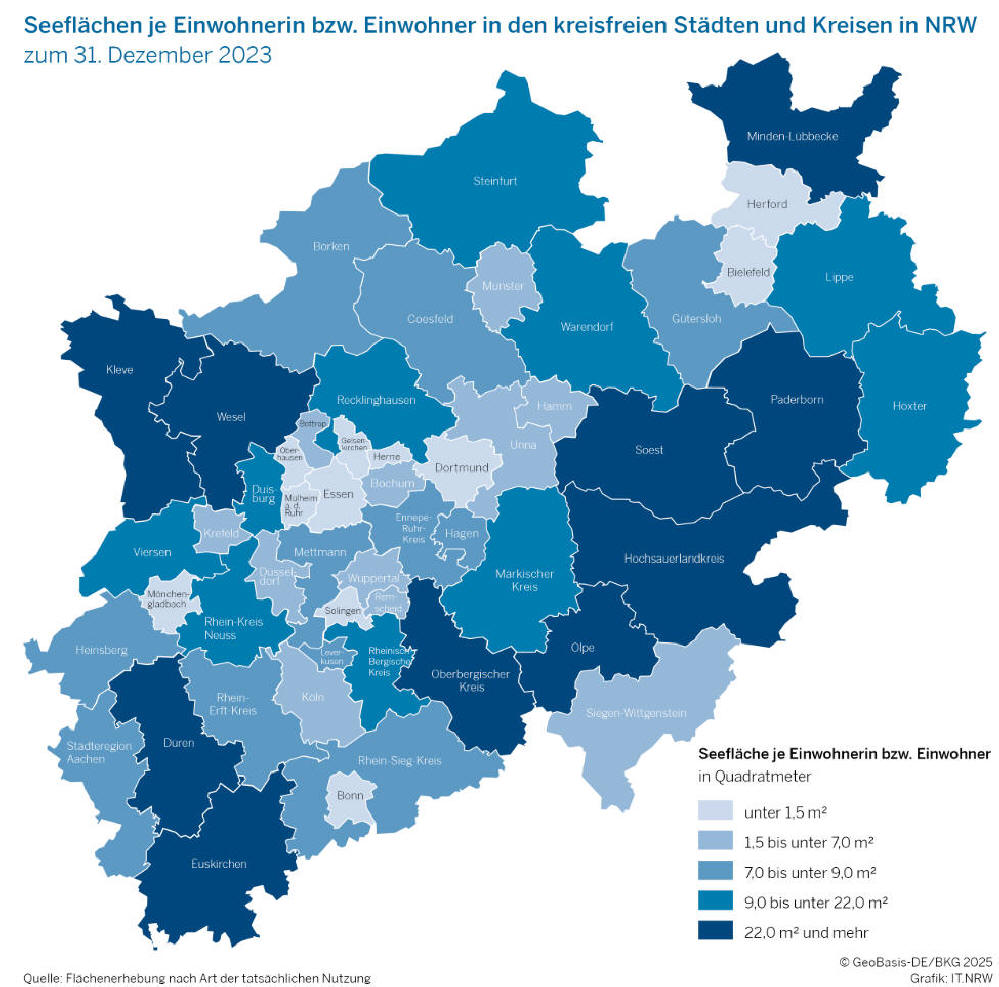

NRW: Auf eine Person kamen 2023 im Schnitt 11,5

Quadratmeter Seefläche

* Seen in NRW hatten 2023 eine

Fläche von 207,0 Quadratkilometer.

* Spitzenreiter war der Kreis

Olpe mit 63,4 Quadratmeter Seefläche pro Person.

* Im Kreis

Recklinghausen ist die Fläche von Anlagen für den Badebetrieb am

größten.

Der Sommer ist da und Seen sind bei den Menschen

wieder angesagt: Ende 2023 erstreckten sich Seen in

Nordrhein-Westfalen auf einer Fläche von 207,0 Quadratkilometer. Wie

das Statistisches Landesamt mitteilt, kam damit rein rechnerisch auf

eine Einwohnerin bzw. einen Einwohner in NRW eine Fläche von

11,5 Quadratmeter See.

Daten der Abbildung

https://www.it.nrw/system/files/media/document/file/215_25_kartogramm.xlsx

XLSX, 11,71 KB

In den Kreisen Wesel, Kleve und Soest gibt es

die größten Seeflächen Im Kreis Olpe kam mit 63,4 Quadratkilometer

die größte Seefläche auf eine Person; gefolgt vom Kreis Kleve

(59,1 Quadratkilometer) und Wesel (56,6 Quadratkilometer). Die

landesweit größten Flächen von Seen gab es Ende 2023 in den Kreisen

Wesel (25,9 Quadratkilometer), Kleve (18,9 Quadratkilometer) und

Soest (12,0 Quadratkilometer).

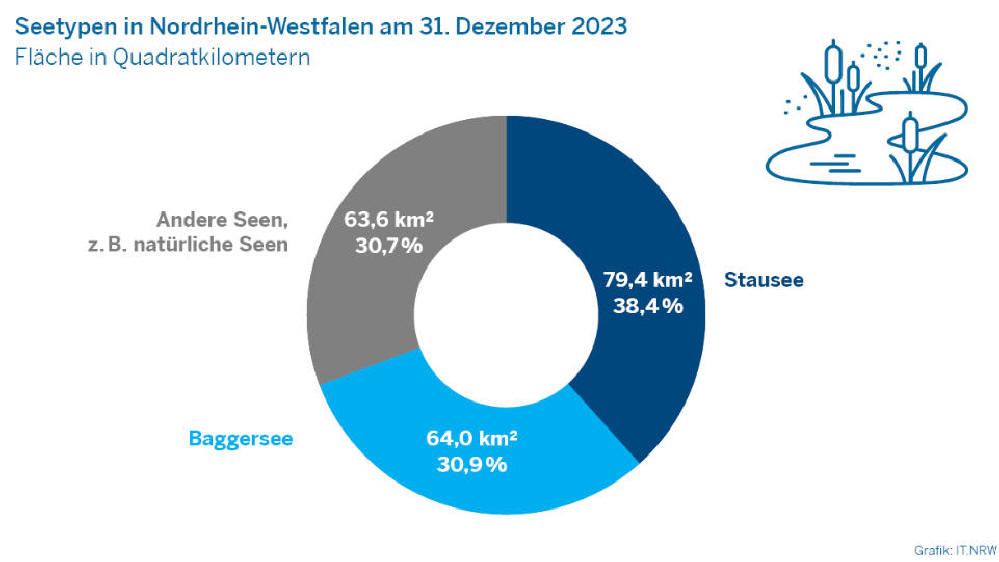

Stauseen mit einem Anteil von knapp 40 % an der Seefläche

insgesamt Die Seen in NRW lassen sich in verschiedene Arten

unterteilen: Stauseen bilden mit 38,4 % den größten Anteil der

Seeflächen, gefolgt von Baggerseen mit 30,9 %. Die restlichen Seen

wie natürliche Seen haben mit 30,7 % einen ähnlich großen Anteil an

der Fläche aller Seen. In welchen der Seen auch gebadet werden darf,

wird in der Statistik nicht erhoben.

Ein Drittel der

Gewässerflächen waren Seen

Die Seen machten Ende 2023 rund ein

Drittel (33,5 %) der gesamten Gewässerflächen in NRW

(618,8 Quadratkilometer) aus. Alle stehenden Gewässer, wozu die Seen

und Teiche zählen, erstreckten sich insgesamt über

295,1 Quadratkilometer. Über die Hälfte der landesweiten

Gewässerflächen waren Fließgewässer mit 315,7 Quadratkilometern.

Hafenbecken nahmen eine Fläche von 8,1 Quadratkilometern ein.

Recklinghausen mit größter Fläche für Badebetrieb- und

Schwimmsportanlagen Neben Seen sind auch Schwimmbäder und offizielle

Seebäder beliebte Ausflugsziele im Sommer. Anlagen für den

Badebetrieb und Schwimmsport erstreckten sich Ende 2023 über

11,4 Quadratkilometer. In den Kreisen Recklinghausen

(0,7 Quadratkilometer), Wesel (0,6 Quadratkilometer) und Steinfurt

(0,5 Quadratkilometer) waren diese Flächen am größten.

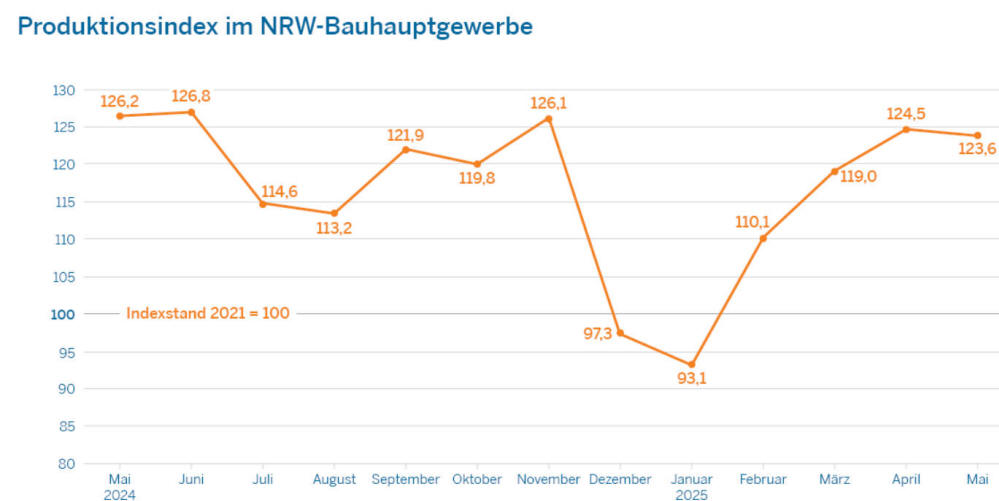

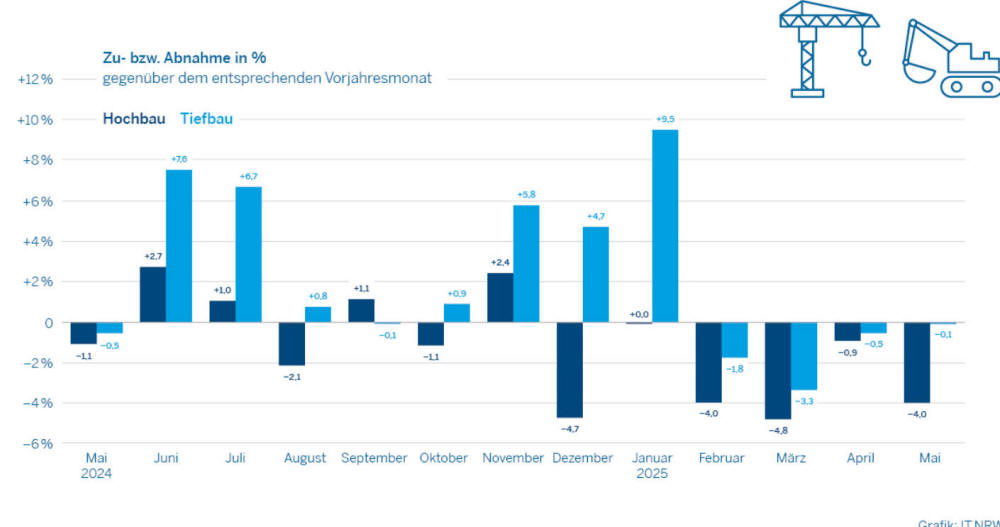

NRW: Bauproduktion im Mai um 2,1 Prozent gesunken

* NRW-Bauproduktion im Hochbau rückläufig und im

Tiefbau in etwa auf Vorjahresniveau.

* Hochbau: Rückgang der

Bauproduktion in allen Bausparten.

* Tiefbau: Rückgang im

Straßenbau sowie im gewerblichen und industriellen Tiefbau.

Die Produktion im nordrhein-westfälischen Bauhauptgewerbe ist im Mai

2025 um 2,1 % niedriger gewesen als ein Jahr zuvor. Wie das

Statistische Landesamt mitteilt, war die Produktion im Hochbau um

4,0 % und im Tiefbau um 0,1 % niedriger als im Mai 2024. Innerhalb

des Hochbaus konnten im Mai 2025 durchweg rückläufige Entwicklungen

der Bauproduktion in den einzelnen Bausparten beobachtet werden: Im

Wohnungsbau war ein Rückgang der Bauproduktion gegenüber dem

vergleichbaren Vorjahresmonat zu konstatieren (−4,5 %).

'

Im gewerblichen und industriellen Hochbau (−4,0 %) sowie im

öffentlichen Hochbau (−1,3 %) war die Bauproduktion ebenfalls

niedriger als im Mai 2024. Innerhalb des Tiefbaus entwickelten sich

die Bauleistungen in den einzelnen Bausparten unterschiedlich: Im

sonstigen öffentlichen Tiefbau stieg die Bauproduktion (+3,5 %)

gegenüber dem Vorjahresmonat.

Rückgänge waren im Straßenbau

(−0,2 %) und im gewerblichen und industriellen Tiefbau (−2,4 %) zu

beobachten. Bauproduktion im Hoch- und Tiefbau auch weiterhin über

dem Niveau von April 2019 Im Mai 2025 ermittelten die Statistiker im

Vergleich zum entsprechenden Monatsergebnis des Jahres 2019 einen

Anstieg der Bauproduktion im Bauhauptgewerbe (+9,0 %).

Sowohl im Hochbau (+1,9 %) als auch im Tiefbau (+16,9 %) lag die

Bauproduktion über dem Niveau von Mai 2019. Das kumulierte Ergebnis

der Bauproduktion für die ersten fünf Monate des Jahres 2025 war um

1,4 % niedriger als in der entsprechenden Vergleichsperiode 2024.