|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 31. Kalenderwoche:

31. Juli

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Freitag, 1. August 2025 - Tag des Bieres

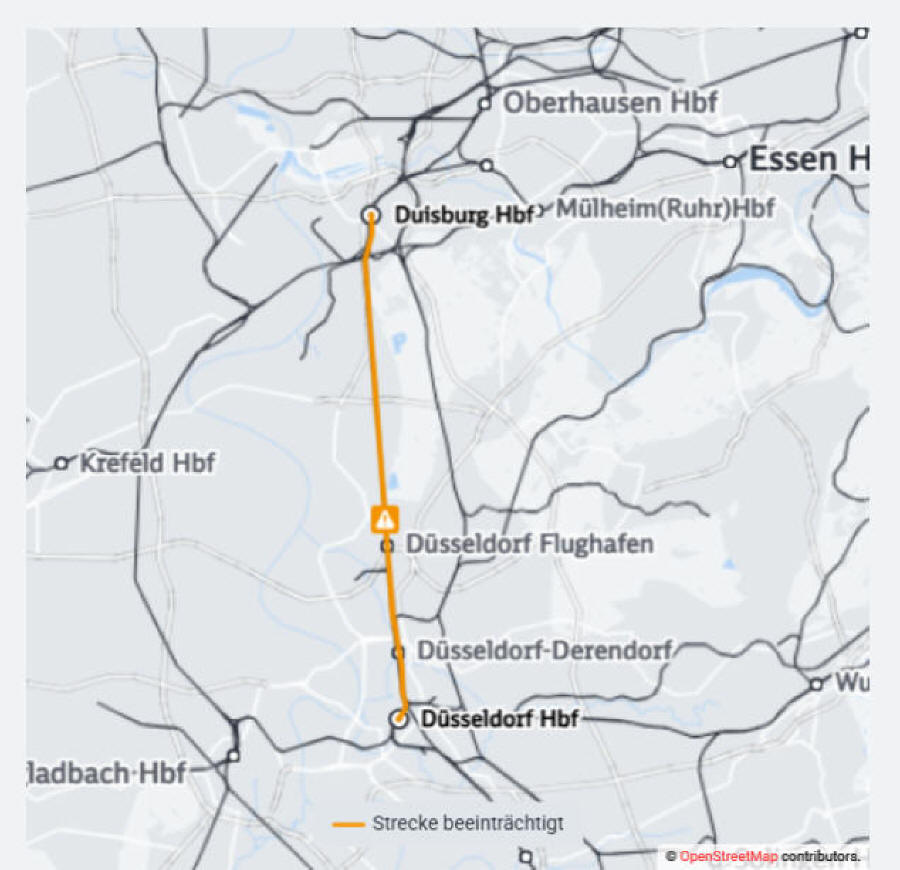

Freitag, 1. August 2025 +++ 12:30 Uhr | Brandanschlag in NRW

Wegen Reparatur an zweitem Anschlagsort Fern- und Regionalverkehr

weiterhin erheblich gestört

Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag

auf Infrastrukturlangen der Deutschen Bahn in Düsseldorf am

Donnerstagvormittag kommt es weiterhin zu erheblichen

Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr.

Auf dem

betroffenen Abschnitt sind täglich rund 700 Züge unterwegs. Mehrere

zehntausend Fahrgäste müssen sich auch am heutigen Tag auf deutlich

längere Fahrtzeiten und Zugausfälle einstellen. Die DB hat die

ersten Reparaturarbeiten an der Strecke zwischen Duisburg und

Düsseldorf in der Nacht abgeschlossen.

Bei den letzten

Prüfungen der Kabel in der vergangenen Nacht stellte das

Expertenteam fest, dass es einen weiteren Schaden an der Strecke

gibt. Die DB hat den zweiten Schaden, der vermutlich ebenfalls auf

Fremdeinwirkung zurückzuführen ist, an die ermittelnden Behörden

gemeldet.

Die Spurensicherung ist seit dem frühen Mittag

abgeschlossen. Nun konzentrieren sich die Techniker:innen der DB auf

die Reparatur des zweiten Schadens. Weitere Mitarbeitende und

Material sind dafür organisiert worden.

Nach Abschluss der

Reparatur der beschädigten Anlagen müssen die Kabel umfangreich

geprüft werden. Erst dann kann die Strecke wieder in Betrieb

genommen werden. Zurzeit ist davon auszugehen, dass diese Arbeiten

noch mindestens den heutigen Tag über andauern.

Beeinträchtigung durch Vandalismus DB Fernverkehr

Dauer: Von

31.07.2025 bis 01.08.2025 ICE/IC

Aufgrund

von Vandalismusschäden - Polizei vermutet Brandstiftung -zwischen

Düsseldorf und Duisburg kommt es im Fernverkehr der Deutschen Bahn

zu Beeinträchtigungen. Dadurch kommt es zu (Teil-) Ausfällen,

Umleitungen und Verspätungen.

Es soll sich um einen

Brand in einem Kabeltunnel handeln. Die Polizei geht von einem

Sabotageakt aus. Die Strecke soll bis Freitagmittag gesperrt

bleiben. Die wichtige Bahnstrecke der Deutschen Bahn zwischen

Duisburg und Düsseldorf wurde lahmgelegt, die mit massiven

Beeinträchtigungen des Zugverkehrs, sagte ein Bahnsprecher.

Die Störung werde voraussichtlich noch bis Freitagmittag dauern.

Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Die Busse fahren zwischen

den Hauptbahnhöfen Duisburg und Düsseldorf sowie vom Duisburger Hbf

zum Düsseldorfer Flughafen.

Die S1 und der RE2 fahren wegen

der Störung nur bis Duisburg Hauptbahnhof, nicht wie geplant bis

Düsseldorf. Der RE3 fährt nur zwischen Gelsenkirchen und Oberhausen.

Auch hier fällt die Teilstrecke bis Düsseldorf aus. Verschiedene

weitere Regionalexpresslinien werden zwischen Duisburg Hbf und

Düsseldorf Hbf umgeleitet, deshalb halten sie nicht am Düsseldorfer

Flughafen.

Defektes Stellwerk in Duisburg: Übersicht der

betroffenen Linien auf der Strecke , die mit 700 bis 800

Verbindungen täglich eine der wichtigsten bundesweit ist, so ein

Bahnsprecher. Die beschädigten Kabel sorgten außerdem für Störungen

im Fernverkehr.

Betroffen seien die ICE-Linien nach Berlin

und Frankfurt am Main ebenso wie die Verbindungen in Richtung

Norddeutschland, Süddeutschland und in die Niederlande, teilte die

Bahn mit. Es komme zu Umleitungen und Verspätungen. Außerdem werden

einzelne Bahnhöfe nicht angefahren. Es dürften mehrere 10.000

Reisende von den Bahnproblemen betroffen sein. Dementsprechend viele

Menschen mussten jetzt anderweitig ans Ziel kommen.

Stadt Duisburg investiert jährlich zusätzliche 3,3 Millionen Euro in

den Ausbau des kommunalen ÖPNV im Bezirk Mitte

Die

Stadt Duisburg setzt ein starkes Zeichen für eine moderne,

umweltfreundliche und bürgernahe Mobilität: Mit einer Investition

von jährlich zusätzlichen 3,3 Millionen Euro wird das Angebot im

städtischen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) deutlich

verbessert. Der Schwerpunkt liegt im Bezirk Mitte.

Zusätzlich entstehen zwei neue Linienverbindungen nach Oberhausen.

Der größte Fahrplanwechsel seit 2019 tritt am 27. August 2025 in

Kraft. Die Linien 919 und 936 werden verlängert und fahren künftig

zum Oberhausener Hauptbahnhof beziehungsweise zur

Anne-Frank-Realschule in Oberhausen. So entstehen direkte,

städteübergreifende Verbindungen – ideal für Pendlerinnen und

Pendler sowie Besucherinnen und Besucher des Landschaftsparks

Duisburg Nord.

Durch die Verbesserungen im Bezirk Mitte

werden folgende Linien neu strukturiert, mit mehr Fahrten

ausgestattet oder verlängert und sorgen so für dichtere Takte und

bessere Verbindungen:

• Linie 920: fährt zur Universität – ideal

für Studierende

• Linie 923: neue Direktverbindung von Baerl und

Homberg zur Innenstadt, zum Hauptbahnhof und Sportpark. Takt auf der

Strecke Homberg – Hauptbahnhof wird verdoppelt

• Linie 924: neue

Linienführung für schnellere Verbindung zwischen Winkhausen,

Asterlagen und Rheinhausen

• Linie 926: verlängert bis

Sportpark, mit neuen Haltestellen an der Mozartstraße und

Brucknerstraße

• Linie 929: bedient künftig die Haltestelle

„Kaßlerfelder Straße“ und bietet bessere Anbindung nach Moers

•

Linie 930 und 931: häufigere und bessere Verbindungen im Bezirk

Mitte, die Haltestelle „Moltkestraße“ wird wieder angefahren.

Die Linie 930 verbindet die Werthacker-Siedlung mit dem

Hauptbahnhof doppelt so häufig wie bislang. Die Linie 931 fährt vom

Hauptbahnhof über Hochfeld, das Dellviertel und auf direktem Weg

(Karl-Lehr-Tunnel) nach Neudorf und schließlich nach Duissern. •

Linie 933: geänderter Linienweg über Lehmbruck-Museum, deutlich

bessere Taktung an Samstagen

• Linie 937: neue Verbindung in

Kombination mit Linie 947 von Rheinhausen über Hochfeld – Schlenk –

Sportpark – Neudorf – Hauptbahnhof zur Innenstadt sowie

Blumenkampshof, erschließt neue Gewerbegebiete

• Linie 939:

Verlängerung von Oberhausen zur St. Johannes-Klinik in Duisburg mit

verbessertem und beschleunigtem Linienweg

• Linie 947: neue

Verbindung in Kombination mit Linie 937 von Rheinhausen über

Hochfeld, Schlenk, Sportpark, Neudorf und Hauptbahnhof zur

Innenstadt sowie Innenhafen – dadurch bessere Anbindung von

Rheinhausen an den Bezirk Mitte

• NE7: neue Nachtlinie vom

Innenhafen nach Neuenkamp für bessere Anbindung und mehr

Flexibilität in der Nacht

• NE1 / NE11: schnellere Fahrten nach

und aus Neumühl, Fahrtzeit reduziert sich um zwei Drittel,

bisheriger Linienweg und Takt bleiben

• NE2: Verlängerung bis

Kaldenhausen.

Foto: Duisburger Verkehrsgesellschaft AG

Weitere Verbesserungen, Informationen und detaillierte Fahrpläne

sind online unter folgendem Link zu finden:

https://www.dvgduisburg.de/fahrplaene/fahrplanaenderungen/bevorstehende-aenderungen

Rheinhausen: nächste Dreck-weg-Aktion

Der Verein „Du bist Rheinhausen“ startet am 09.08.2025 um 10.00 Uhr

an der Bezirksbibliothek Rheinhausen, Händelstraße 6 in 47226

Duisburg eine weitere Dreck-weg-Aktion und knöpft sich bis 12.00 Uhr

das Gebiet rund um die Bibliothek vor. Alle Rheinhauser*innen sind

eingeladen mitzumachen und mögen sich bitte im Internet auf

du-bist-rheinhausen.de anmelden.

Wie gewohnt werden

Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit Allem ausgestattet, was sie

brauchen: Handschuhe, Greifzangen, Müllsäcke und Eimer stehen

bereit. Du bist Rheinhausen e.V. Ackerstr. 16, 47229 Duisburg

E-Mail:

horst@du-bist-rheinhausen.de Du bist Rheinhausen ist eine

Anlaufstelle für Menschen in Rheinhausen, die die Ärmel hochkrempeln

und ihre Heimat gestalten möchten. Seien es bestehende Initiativen,

Vereine oder Einzelne, die Ideen haben, die sich gemeinsam leichter

umsetzen lassen.

Anmeldestart für die 30.

SommerUni Experimentieren, entdecken, durchstarten

In

der letzten Ferienwoche in NRW, vom 18. bis 21. August 2025, lädt

die Universität Duisburg-Essen wieder Schüler:innen ab 15 Jahren zur

SommerUni Natur- und Ingenieurwissenschaften (SUNI) ein. Die

traditionsreiche Veranstaltung feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges

Bestehen – und bietet 2025 so viel wie nie zuvor: Erstmals findet

die SUNI an drei Campusstandorten statt – in Duisburg, Essen und an

der Universitätsmedizin Essen.

Die SommerUni Natur- und

Ingenieurwissenschaften (SUNI) gibt Jugendlichen die Möglichkeit,

sich intensiv mit den spannenden Themen aus den Natur- und

Ingenieurwissenschaften auseinanderzusetzen. Das Programm reicht von

interaktiven Vorträgen und praktischen Workshops bis hin zu

Experimenten im Labor. So erfahren die Teilnehmenden zum Beispiel im

Workshop „Slimy & Smart“, wie Schnecken und ihre Parasiten als

Indikatoren für ökologische Zusammenhänge dienen können.

Zudem gehen sie den Fragen nach, warum wir in der Medizin auch an

das Geschlecht denken und was Laser alles können. Neu in diesem Jahr

ist die Einbindung des Campus der Universitätsmedizin, die weitere

spannende Perspektiven eröffnet – etwa auf die Schnittstellen

zwischen Naturwissenschaften, Technik und Medizin. Damit lernen die

Teilnehmenden erstmals alle drei großen UDE-Standorte kennen.

Ein fester Bestandteil der SUNI ist das sogenannte Kontaktikum:

Einen Tag lang erkunden die Teilnehmenden reale Berufsfelder in

Industrie und Forschung. In diesem Jahr ist ein Besuch beim

Ruhrverband geplant – einem der wichtigsten Akteure der

Wasserwirtschaft im Ruhrgebiet, der für die Abwasserreinigung in 60

Städten und Kommunen verantwortlich ist.

Durch einen Besuch

beim Fischlift am Baldeneysee und der Kläranlage in Essen Kupferdreh

werden durch dieses Kontaktikum Fragen wie: Warum müssen Fische

Aufzug fahren? und Was passiert mit dem Wasser, das ihr täglich

benutzt? geklärt. Die UDE legt besonderen Wert auf

Chancengerechtigkeit: Wie in den vergangenen Jahren werden die

Programme geschlechtergetrennt durchgeführt, um eine gezielte

Förderung in geschütztem Rahmen zu ermöglichen.

Ursprünglich

ausschließlich für Mädchen konzipiert, steht die Veranstaltung seit

2012 allen Interessierten offen. Die SommerUni kostet 35 Euro,

inklusive Mensaessen. Die

Anmeldung zur SUNI 2025 ist ab sofort online möglich. Weitere

Informationen: Hier geht es zum Programm und zur Anmeldung:

www.uni-due.de/schuelerinnenprogramme

Frühe Hilfen: Informationscafé zum Thema

Geschwisterrivalität

Die Frühen Hilfen Duisburg laden

am Freitag, 1. August, von 9.30 bis 11.30 Uhr, zum Informationscafé

in die Zentrale Anlaufstelle Frühe Hilfen auf der Schwanenstraße 5-7

in der Duisburger Innenstadt ein (Eingang Steinsche Gasse 2). Insa

Wessendorf, Leiterin des Instituts für Jugendhilfe, gibt

interessierten Eltern und jenen, die es bald werden, umfassende

Tipps und hilfreiche Empfehlungen rund um das Thema

Geschwisterrivalität.

So beispielsweise, wie Eltern mit

Konfliktsituationen umgehen und ein liebevolles Miteinander im

Familienalltag fördern können. Die Frühen Hilfen Duisburg bieten ein

umfassendes Beratungsangebot zu allen Themen rund um Schwangerschaft

und Geburt sowie Informationen für Eltern mit ihren Kindern im Alter

von 0 bis 3 Jahren an. Sämtliche Angebote der Frühen Hilfen in

Duisburg sind kostenlos. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist

nicht erforderlich.

Weitere Informationen zu den Frühen

Hilfen gibt es auch auf der Internetseite unter

www.duisburg.de/microsites/fruehe_hilfen. Für Rückfragen steht Ihnen

das Team der Frühen Hilfen auch telefonisch unter 0203/283-8342 zur

Verfügung.

Metall trifft auf Metal –

Modellbahnhersteller Märklin erstmals live beim Wacken Open Air

Märklin goes Metal. Nach einem fulminanten

Jahresauftakt mit der rockigen AC/DC Black Ice Lokomotive zündet der

Traditionshersteller die nächste Stufe: Erstmals in seiner

Geschichte ist der Modellbahnhersteller Märklin auf dem legendären

Wacken Open Air, das von 30.07. bis 02.08.2025 im Norden

Deutschlands stattfindet, vertreten.

Was liegt näher für ein

Unternehmen, das für seine detailreichen Produkte aus Metall bekannt

ist, als sich inmitten der größten Heavy Metal Community der Welt zu

präsentieren. „Märklin freut sich darauf“, so Marketingleiter Jörg

Iske, „in dieser einzigartigen Atmosphäre mit alten und neuen Fans

zu feiern und die Leidenschaft für Miniaturwelten mit der Energie

des Metal zu verbinden.“

Ein besonderes Highlight: Passend

zum Wacken-Debüt legt Märklin exklusive Wacken-Waggons auf, die ihre

erstmalige Präsentation direkt auf dem Festivalgelände im Wacken

United Bereich erleben werden. Märklin lädt alle United Besucher

herzlich ein, dort vorbeizuschauen und die Marke in einem völlig

neuen Kontext zu entdecken.

Das Wacken Open Air ist weit

mehr als nur ein Festival – es ist der jährliche Treffpunkt der

globalen Metal-Familie. Im Wacken United Bereich kommen nicht nur

die besten Fans der Welt zusammen, sondern auch Bands, Partner,

Pressevertreter, Plattenfirmen, Promoter, Manager und Booker. Hier

entsteht in entspannter Atmosphäre ein einzigartiger Raum für

Austausch und Networking.

Ob Branchentreff, Marktplatz,

Klassentreffen, Musikmesse, Party-Metalzone, Zeitreise, Chill-Area

oder Kontaktbörse – Wacken United ist das Herzstück der Community.

Märklin freut sich darauf, Teil dieser pulsierenden Zone zu sein und

lädt alle ein, dabei zu sein, Märklin neu zu erleben und mit jedem

Ticketkauf die Arbeit der Wacken Foundation zu unterstützen.

MSV

Duisburg – VfB Stuttgart II: DVG setzt zusätzliche Busse ein

Für Gäste des Fußballspiels MSV Duisburg gegen den VfB Stuttgart II

am Samstag, 2. August, um 16.30 Uhr in der Schauinsland-Reisen

Arena, setzt die DVG ihre Sportlinie 945 ein.

Abfahrtszeiten

Buslinie 945 Richtung MSV Arena:

ab „Salmstraße“ (Meiderich)

Abfahrt um 14.36, 14.46, 14.56 Uhr

ab „Bergstraße“ um 14.41,

14.51 und 15.01 Uhr

ab „Meiderich Bahnhof“ ab 14.45 bis 15.10 Uhr

alle fünf Minuten

ab „Großenbaum Bahnhof Ost“ um 15.20 und 15.35

Uhr

ab „Betriebshof am Unkelstein“ ab 14.28 bis 14.53 Uhr alle

fünf Minuten

ab Hauptbahnhof (Verknüpfungshalle) ab 14.40 bis

16.05 Uhr alle fünf Minuten

ab „Businesspark Nord“ (Asterlagen)

um 15.03 Uhr .

DVG-Foto

Nach Spielende stehen am Stadion Busse für die Rückfahrt bereit.

Gäste des Fußballspieles, die eine Tageseintrittskarte im Vorverkauf

erworben haben oder eine Dauerkarte besitzen, können kostenlos die

öffentlichen Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt benutzen. Für

die Gäste, die sich an der Stadionkasse ihre Eintrittskarte kaufen,

ist die Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.

Gebundener Ganztag – Mehr als nur Unterricht

Ab dem

Schuljahr 2026/2027 gilt bundesweit ein Rechtsanspruch auf

Ganztagsbetreuung für alle Erstklässlerinnen und Erstklässler in den

Grundschulen. Ziel dieses Anspruchs ist es, die Vereinbarkeit von

Familie und Beruf zu verbessern, Bildungsungleichheiten abzubauen

und Kindern einen verlässlichen Lern- und Lebensort zu bieten.

In Nordrhein-Westfalen soll dieser Anspruch überwiegend über das

Modell der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) umgesetzt werden. Die

OGS sieht vor, dass der Unterricht am Vormittag stattfindet und am

Nachmittag durch ein freiwilliges Angebot ergänzt wird, bestehend

aus Mittagessen, Betreuung sowie Freizeit- und Förderangeboten.

Daneben existiert mit der gebundenen Ganztagsschule ein weiteres

Modell der Ganztagsorganisation. Hier sind Unterricht und

außerunterrichtliche Aktivitäten rhythmisiert über den gesamten

Schultag verteilt. Die Teilnahme ist für alle Schülerinnen und

Schüler verpflichtend. Diese Form bietet pädagogisch besonders

wertvolle Strukturen, da sie mehr Raum für individuelle Förderung,

soziales Lernen, Inklusion und Integration eröffnet.

Gebundene Ganztagsschulen gelten als besonders geeignet, um auf die

unterschiedlichen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern

einzugehen und Chancengleichheit im Bildungssystem zu fördern.

Dennoch spielt diese Organisationsform im nordrhein-westfälischen

Grundschulbereich bisher nur eine untergeordnete Rolle.

Die

Ministerin für Schule und Bildung hat die Kleine Anfrage 5890 mit

Schreiben vom

24. Juli 2025 namens der Landesregierung im

Einvernehmen mit der Ministerin für Kinder, Jugend, Familie,

Gleichstellung, Flucht und Integration sowie der Ministerin für

Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung beantwortet.

Vorbemerkung der Landesregierung

Nach § 24 Absatz 4 Achtes Buch

Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in der Fassung des

Ganztagsförderungsgesetzes vom 2. Oktober 2021 greift ab 1. August

2026 ein aufwachsender Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für

Kinder im Grundschulalter.

Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs

baut Nordrhein-Westfalen auf dem langjährigen, erfolgreichen Modell

der Offenen Ganztagsschule auf. Das erfolgreiche kooperative

Trägermodell in der Zusammenarbeit von Grundschulen und freien und

öffentlichen Trägern der Jugendhilfe sowie weiteren Trägern und

außerschulischen Partnern soll weitergeführt werden.

Dazu

hat die Landesregierung am 2. Juli 2024 den gemeinsamen Erlass des

Ministeriums für Schule und Bildung und des Ministeriums für Kinder,

Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration „Offene

Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und

Betreuungsangebote im Primarbereich“ gebilligt, der zum 1. August

2026 in Kraft tritt.

Die Erfüllungsverantwortung für die

Umsetzung des Rechtsanspruchs richtet sich gem. § 24 Abs. 4 SGB VIII

i.V. m §§ 79 Abs. 1, 85 Abs. 1 SGB VIII unmittelbar immer und

ausschließlich an den Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

1. Wie viele Grundschulen im gebundenen Ganztag gibt es

insgesamt in NordrheinWestfalen (bitte Schulträger und Kommune

aufführen)?

In Nordrhein-Westfalen gibt es 18 gebundene

Ganztagsgrundschulen, davon zehn private Ersatzschulen und acht

öffentliche Grundschulen.

2. Wie viele Grundschulen in

NRW haben im Jahr 2024 (zum Schuljahr 2024/25) die

Form des

gebundenen Ganztags beantragt (bitte Schulträger und Kommune

aufführen?

Der Landesregierung liegen bis auf vereinzelte

Beratungsanfragen bei den Bezirksregierungen keine Informationen zu

konkreten Antragsstellungen zum Schuljahr 2024/2025 zur

Organisationsform des gebundenen Ganztages an Grundschulen in

Nordrhein-Westfalen vor.

3. Welche Unterstützung bietet

die Landesregierung in der Planung und Umsetzung

des gebundenen

Ganztags an den Grundschulen in NRW?

Da der Zeitrahmen des

Ganztagsbetriebs gebundener Ganztagsschulen (§ 9 Absatz 1

SchulG)

gemäß BASS 12-63 Nr. 2 nicht den durch das Ganztagsförderungsgesetz

vom 2.

Oktober 2021 vorgegebenen Zeitrahmen erfüllt, setzt das

Land bei der Umsetzung des aufwachsenden Rechtsanspruchs auf

Ganztagförderung für Kinder im Primarbereich auf die langjährig

bewährten Strukturen des Offenen Ganztages im Primarbereich.

Nach Maßgabe des Haushalts leistet das Land in offenen

Ganztagsschulen im Primarbereich (§ 9 Absatz 3

SchulG) und in

außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten (§ 9 Absatz

2 SchulG) Zuschüsse für Einsatz, Koordinierung und Fortbildung des

Personals außerschulischer Träger (§ 94 Absatz 2 SchulG).

Darüber hinaus besteht eine verlässliche und etablierte

Unterstützungsstruktur für Ganztagsschulen, auch zur konzeptionellen

Ausgestaltung des Ganztags. Die Serviceagentur „Ganztagsbildung NRW“

unterstützt Ganztagsschulen und außerschulische Träger der

Ganztagsangebote in der Zusammenarbeit mit Partnern und bei der

Ausgestaltung des Erziehungs- und Bildungsauftrages in der

Ganztagsschule.

Kleine Anfrage 5890 vom 24. Juni 2025 der

Abgeordneten Silvia Gosewinkel, Dilek Engin und Andrea Busche SPD

Helios St. Johannes Klinik Duisburg lädt zum

Storchentreff

Am kommenden Montag, 4. August, um 18 Uhr

bietet die Helios St. Johannes Klinik Duisburg wieder den

Storchentreff an, einen Informationsabend für werdende Mütter und

zukünftige Eltern. Ärzt:innen aus Geburtshilfe und Neonatologie

(Neugeborenenmedizin) sowie eine Hebamme vermitteln wissenswerte

Informationen rund um Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit von

Mutter und Kind nach der Geburt.

Das Team geht aber auch auf

die Abläufe der Schwangerschaft sowie der Entbindung im Klinikum ein

und steht gerne für individuelle Fragen zur Verfügung. Die

Veranstaltung findet an der Helios St. Johannes Klinik (Dieselstraße

185 in 47166 Duisburg) im Veranstaltungsraum neben der Cafeteria

statt. Um eine kurze Anmeldung per Telefon (0203) 546-30701 oder

E-Mail frauenklinik.hamborn@helios-gesundheit.de

wird gebeten.

Evangelisches Entwicklungswerk

legt Jahresbilanz vor – 15,5 Millionen Euro Spenden aus dem

Rheinland, Westfalen und Lippe

Brot für die Welt hat im

vergangenen Jahr bundesweit deutlich mehr Spenden und Kollekten von

Privatpersonen und Gemeinden erhalten. Im Gebiet der evangelischen

Landeskirchen Rheinland, Westfalen und Lippe waren es 15,5 Millionen

Euro, das ist deutlich mehr als 2023 (2023: 13,2 Millionen Euro,

Steigerung um 17 Prozent). Deutschlandweit spendeten die Menschen

4,6 Millionen Euro mehr als im Jahr 2023.

„Danke an alle

Unterstützerinnen und Unterstützer für ihre Spende an Brot für die

Welt. Insbesondere in diesen für viele Menschen finanziell schweren

Zeiten ist jeder Beitrag ein starkes Zeichen der Solidarität“, sagt

Kirsten Schwenke, juristische Vorständin der Diakonie RWL. Weil die

Entwicklungsorganisation weniger Geld aus dem „Bündnis Entwicklung

hilft“ erhalten hat, ist das Spendenergebnis insgesamt leicht

rückläufig.

Das liegt insbesondere am rückläufigen

Spendenaufkommen beim „Bündnis Entwicklung hilft“ im Zuge der

Ukraine-Unterstützung. Bundesweit gingen bei Brot für die Welt im

vergangenen Jahr 73,9 Millionen Euro Spenden und Kollekten ein

(2023: 75,9 Mio. Euro).

Entwicklungsprojekte von Brot für

die Welt Neben Spenden und Kollekten erhielt Brot für die Welt im

vergangenen Jahr Geld des Kirchlichen Entwicklungsdienstes und

Drittmittel. Das sind vor allem Mittel des Bundesministeriums für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

Insgesamt standen dem Hilfswerk der evangelischen Kirchen und

Freikirchen für seine Arbeit 332,3 Millionen Euro zur Verfügung—rund

0,2 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Das ist unter anderem auf

mehr Einnahmen aus Nachlässen zurückzuführen. Brot für die Welt hat

im vergangenen Jahr weltweit 2.919 Projekte gefördert. Regionale

Schwerpunkte waren Afrika und Asien.

Insgesamt wurden 318,7

Millionen Euro verausgabt. Rund 91 Prozent der verwendeten Mittel,

289,3 Millionen Euro, hat Brot für die Welt für Entwicklungsprojekte

ausgegeben. Für Werbe- und Verwaltungsaufgaben wurden rund 9 Prozent

eingesetzt. Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI)

bewertet den Anteil der Werbe- und Verwaltungsausgaben an den

Gesamtausgaben als niedrig. Das ist die beste zu vergebende

Kategorie.

Brot für die Welt setzt sich als Werk der

evangelischen Landes- und Freikirchen und ihrer Diakonie seit 1959

für globale Gerechtigkeit, Ernährungssicherheit, Klimagerechtigkeit

und Menschenrechte ein. Gemeinsam mit 1.500 Partnerorganisationen

ermöglicht Brot für die Welt in fast 90 Ländern, dass benachteiligte

Menschen ihre Lebenssituation aus eigener Kraft nachhaltig

verbessern.

Bahn-Sanierung fatal:

„Einzelwagenverkehr nicht abschaffen“

„Schnapsidee“ der

Deutschen Bahn: Sparprogramm auf Kosten von Umwelt- und Klimaschutz

Foto: Michael Lünen/Pixabay CC/PublicDomain

Bahn-Sanierung

fatal: „Einzelwagenverkehr nicht abschaffen“ ÖDP gegen „Schnapsidee“

der Deutschen Bahn: Sparprogramm auf Kosten von Umwelt- und

Klimaschutz Es wäre ein Mehrfach-Debakel: Laut

Medienberichten befürchtet die Eisenbahnergewerkschaft EVG, dass

die Bahntochter DB-Cargo ihren europaweiten „Einzelwagenverkehr“

kippt.

Mit dem Verlust dieses Lieferdienstes gingen aber

nicht nur Tausende Arbeitsplätze verloren. Noch schlimmer wiegt,

dass unter der Entscheidung des Bahnmanagements die Umwelt und das

Klima leiden, weil statt der Güterwaggons täglich zusätzliche 32.000

Lastwagen über unsere Straßen rollen.

Laut

DB-Eigenlob blasen die „1,7 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr“ in

die Luft. Prof. Dr. Herbert Einsiedler vom Bundesvorstand der

Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP – Die Naturschutzpartei)

spricht vom „Schlag gegen das CO2-Reduktionsziel Deutschlands“.

„Natürlich muss die Bahn Verluste möglichst vermeiden“, erkennt

Einsiedler an.

Trotzdem setzt die Schnapsidee an der

falschen Stelle an, ist sich der Ökonom sicher: „Die Bahn AG ist zu

100 Prozent im Besitz der Bundesrepublik Deutschland und die

Bundesregierung hat als Eigentümerin die Verpflichtung, das

Gemeinwohl zu berücksichtigen. Der Artikel 14 des Grundgesetzes sagt

klar: Eigentum verpflichtet.“ Deshalb spricht sich die ÖDP für den

Erhalt des DB-Einzelwagenverkehrs aus. Er ist eindeutig

umweltfreundlicher und emissionsärmer als der Gütertransport im

Lastwagen über die Straßen.

Das neue HUK-E-Barometer

Trendwende bei E-Mobilität möglich: Privatleute steigen so häufig

von Verbrenner- auf Elektroautos um wie zuletzt Ende 2023 – Erstmals

bewertet bundesweit eine Mehrheit E-Autos als „gut“ oder „sehr gut“

– Am stärksten ziehen die Bestandsquoten bei Stromern laut

HUK-E-Barometer in Schleswig-Holstein und Niedersachsen an

Das einstige Elektro-Spitzenland Baden-Württemberg fällt aus den

Top-3 der Bundesländer heraus

Vor allem Männer, Jüngere und

Vielfahrer bewerten Elektroautos positiver

Eine deutliche

Mehrheit der Bundesbürger will, dass auch gebrauchte E-Autos bei

staatlicher Förderung berücksichtigt werden

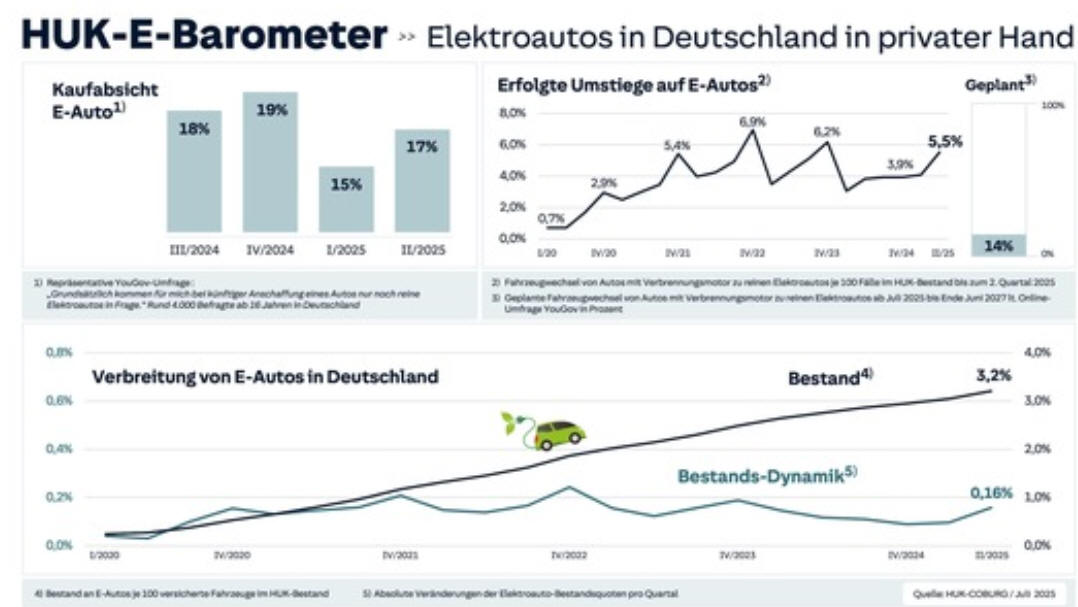

Private

Autofahrer entscheiden sich nach langer Zurückhaltung wieder

vermehrt für Elektroautos. Im zweiten Quartal 2025 stiegen laut

HUK-E-Barometer rund ein Drittel mehr beim Fahrzeugwechsel von einem

Verbrenner auf ein reines E-Auto um als im Quartal zuvor. Insgesamt

waren es bundesweit 5,5 Prozent aller Fahrzeugwechsel (4,1% in Q1

2025).

Einen Wert in ähnlicher Höhe gab es zuletzt Ende 2023,

also vor dem Wegfall der staatlichen Kaufprämie. Und auch der

Gesamtbestand an privaten E-Autos hat im zweiten Quartal 2025

spürbar angezogen auf 3,2 Prozent. Die Dynamik der Bestandszunahme

ist damit ebenfalls die höchste seit mehr als einem Jahr.

Das sind zentrale Messergebnisse des neuen HUK-E-Barometers, das

sich aus Daten des umfangreichen Versicherungsbestands des

marktführenden Unternehmens ergibt. Parallel werden von HUK-COBURG

jedes Quartal neu durch bundesweit repräsentative Online-Befragungen

die Einstellungen zu Elektroautos sowie Verhaltensweisen der

deutschen Bevölkerung erfragt.

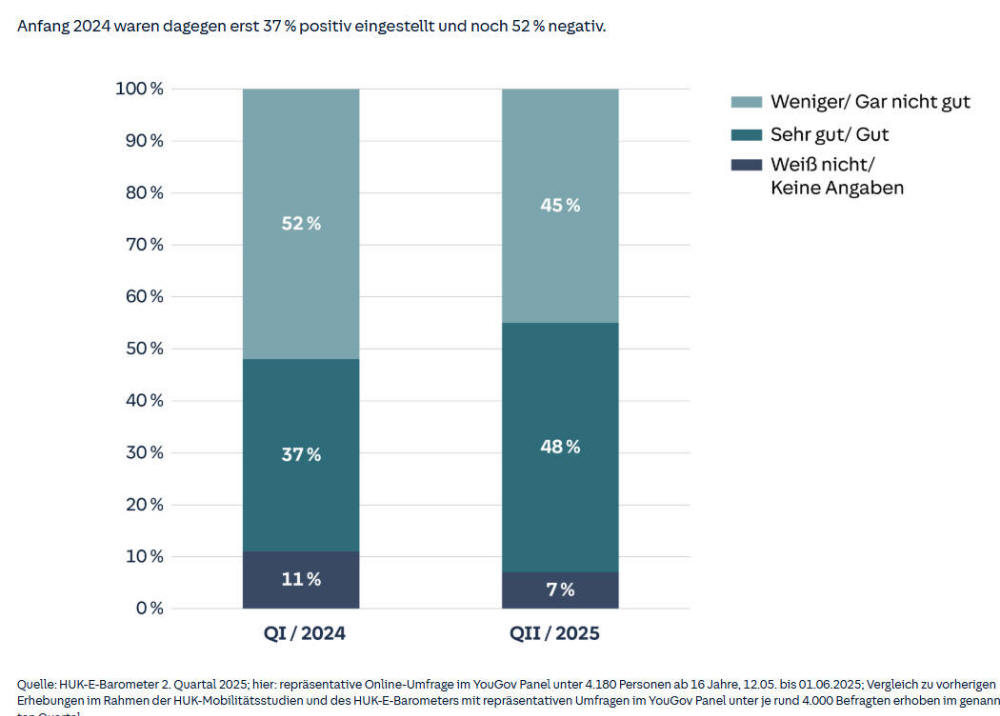

Und auch hier deutet sich ein

Umschwung an. So erklärt jetzt erstmals mit 48 Prozent eine relative

Mehrheit der Deutschen ab 16 Jahren, dass sie E-Autos „sehr gut“

oder „gut“ findet, 45 Prozent der Befragten finden sie „weniger“

oder „gar nicht gut“. Anfang 2024 waren dagegen erst 37 Prozent

positiv eingestellt und noch 52 Prozent negativ.

Dr. Jörg

Rheinländer, Vorstandsmitglied der HUK-COBURG: „Ob der Umstieg zur

E-Mobilität in Deutschland gelingt, entscheidet sich im privaten

Automarkt, denn er umfasst gut 90 Prozent des Gesamtmarktes. Deshalb

sind die neuen Trendsignale wichtiger als etwa Neuzulassungszahlen

bei gewerblich genutzten Pkw, die nur etwa zehn Prozent ausmachen.“

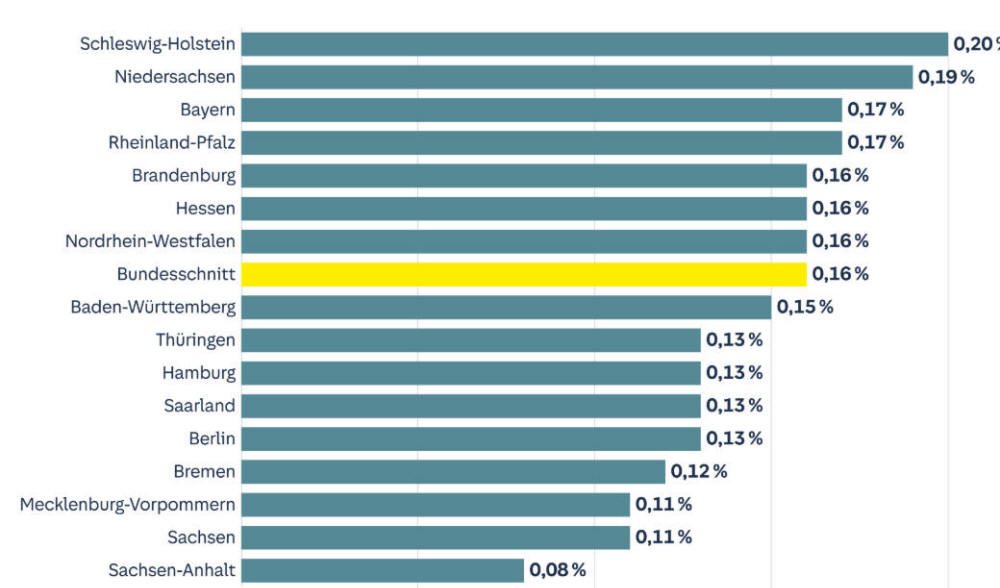

Baden-Württemberg fällt ab, Norddeutschland steigt auf

Beim verstärkten Privatinteresse an Elektroautos fahren im

abgelaufenen Quartal vor allem zwei Bundesländer vorneweg. In

Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben die Quoten an E-Autos

gemessen am dortigen gesamten Autobestand am kräftigsten zugenommen.

Bayern und Rheinland-Pfalz folgen dahinter schon mit etwas Abstand.

Die rote Laterne behalten die ostdeutschen Bundesländer Sachsen und

Sachsen-Anhalt wie bereits im gesamten Jahresverlauf 2025.

Überraschend schwächelt aber das Autoland Baden-Württemberg. Beim

Elektro-Anteil am Privatbestand steht es nun erstmals seit fünf

Jahren – dem Beginn der HUK-Auswertung 2020 – nicht mehr unter den

Top-3-Ländern. Begonnen hat dieser Abstieg Mitte 2022. Damals hatte

das Ländle im Bundesländer-Vergleich noch die höchste Bestandsquote

an Elektroautos, bevor es in dieser Kategorie zunächst hinter Bayern

zurückfiel und inzwischen auch Niedersachsen und Schleswig-Holstein

vorbeiziehen lassen muss.

Am stärksten ziehen die

Bestandsquoten an Stromern laut HUK-E-Barometer in

Schleswig-Holstein und Niedersachsen an Beim verstärkten

Privatinteresse an Elektroautos fahren im abgelaufenen Quartal vor

allem zwei Bundesländer vorne weg. In Schleswig-Holstein und

Niedersachsen haben die Quoten an E-Autos gemessen am dortigen

gesamten Autobestand am kräftigsten zugenommen.

Bayern und

Rheinland-Pfalz folgen dahinter schon mit etwas Abstand. Die rote

Laterne behalten die ostdeutschen Bundesländer Sachsen und

Sachsen-Anhalt wie bereits im gesamten Jahresverlauf 2025. Zuwachs

des Anteils von E-Autos am gesamten privaten Autobestand in den

einzelnen Bundesländern im 2. Quartal 2025

Noch deutlicher hinkt Baden-Württemberg bei den Umstiegen auf

reine Elektroantriebe bei Fahrzeugwechseln hinterher. Im zweiten

Quartal 2025 stiegen in Niedersachsen (6,6%), Bayern (6,4%) und

Hessen (5,9%) die meisten Privatleute von einem Verbrenner- auf

einen Elektromotor um. Für die Autofahrer im Südwesten hingegen

liegt dieser Wert mit nur 4,9 Prozent sogar noch unter dem

Bundesschnitt von 5,5 Prozent.

Jüngere und Männer sind die

größten E-Auto-Fans

Nicht nur regional sind die Unterschiede in

Sachen Elektromobilität groß. Auch zwischen Älteren und Jüngeren

gehen die Einstellungen hierzu deutlich auseinander - und diese

Schere öffnet sich weiter. So bewerten aktuell 65 Prozent der unter

40-Jährigen Elektroautos als „sehr gut“ oder „gut“. Anfang 2024

waren es 49 Prozent. Bei den ab 40-Jährigen ist die Zustimmung

dagegen weit geringer (39 %) und die Steigerung gegenüber Anfang

2024 (31%) auch nur halb so hoch.

Männer zeigen sich

gegenüber Frauen dabei grundsätzlich deutlich positiver gegenüber

E-Autos (55 % zu 41 %). Extrem unterschiedlich sind daher etwa

Einstellungen bei Männern unter 40 Jahren gegenüber Frauen ab 40

Jahren. Hier liegen die Quoten um mehr als das Doppelte auseinander

(73 % zu 34 %). Noch größer sind die Unterschiede bei der

Kaufabsicht. So erklären nur zehn Prozent der Frauen ab 40 Jahren,

sich "künftig grundsätzlich nur noch ein reines Elektroauto"

anschaffen zu wollen. Bei Männern unter 40 Jahren ist die Quote mit

31 Prozent hingegen sogar dreifach höher.

Reichweite schreckt

Vielfahrer offenbar nicht

Auch Vielfahrer finden offenbar

wachsendes Gefallen an E-Mobilität. Wer mehr als 20.000 Kilometer im

Jahr unterwegs ist, bewertet E-Autos aktuell zu 54 Prozent positiv

(„sehr gut“ oder „gut“). Anfang 2024 waren es mit 29 Prozent fast

die Hälfte weniger.

Tatsächlich ziehen auch die Anschaffungen

von E-Autos bei denen an, die vergleichsweise viel fahren. Wer etwa

mehr als 12.000 Kilometer im Jahr unterwegs ist, stieg im zweiten

Quartal 2025 bei Fahrzeugwechseln zu 6,1 Prozent auf Elektroantriebe

um. Diese Umstiegsquote liegt damit um ein Drittel höher als bei

Fahrern mit einer Jahresleistung bis 6.000 Kilometern (4,2 %).

Und eine weitere Messung im zweiten Quartal 2025 ergibt: 80

Prozent derjenigen, die bislang schon ein E-Auto haben und mehr als

12.000 Kilometer im Jahr fahren, wählen beim Fahrzeugwechsel erneut

ein reines E-Auto. Ihre Erfahrungen auf längeren Strecken mit

Reichweite und Lademöglichkeiten sind also offenbar nicht so

schlecht.

Gebrauchte E-Autos als Game Changer

Vermehrte

Wechsel zum E-Auto in der privaten Bevölkerung könnten auch durch

politische Weichenstellungen befördert werden. So plädiert laut

HUK-E-Barometer eine deutliche Mehrheit von 60 Prozent der Deutschen

ab 16 Jahren dafür, dass auch gebrauchte E-Autos bei einer

staatlichen Förderung berücksichtigt werden. Sogar jeder Dritte aus

dieser Gruppe erklärt, dass dann für ihn persönlich die Anschaffung

eines Elektroautos wahrscheinlicher wird.

Dr. Rheinländer:

„Käufe von Gebrauchtwagen sind um ein Vielfaches häufiger als

Zulassungen neuer Fahrzeuge im deutschen Automarkt. Je mehr

Elektroautos im Gebrauchtwagenmarkt daher eine Rolle spielen, desto

stärker werden die Effekte sein –besonders für das Klima."

„Innehalten in der Woche“ in Wanheimerort

Bei Kerzenschein, Musik und Stille vor Gott zur Ruhe und zu sich

zu kommen. Die Idee der besonderen Andacht zum Innehalten während

der Woche hat sich in der Evangelischen Rheingemeinde Duisburg viele

Jahre gut bewährt.

Die Freie Evangelische Gemeinde

Wanheimerort und die Katholische Gemeinde Wanheimerort sind von dem

Konzept auch überzeugt, so dass seit einiger Zeit alle drei

Gemeinden alle zwei Monate gemeinsam zum „Innehalten in der Woche“

einladen.

Das nächste Zusammenkommen ist am Donnerstag, 7.

August 2025 um 18 Uhr in der Gnadenkirche, Paul-Gerhardt-Straße 1.

Weitere Informationen haben Pfarrerin Almuth Seeger (Tel. 0203 /

770607) und Karen Sommer-Loeffen (Tel. 0203 / 727723).

Singen öffnet Körper und Seele Kirchenmusikerin lädt zum

Workshop „Atem-Stimme-Klang - Entfalte deinen Gesang“

Die Landesmusikräte aller Bundesländer haben die Stimme zum

„Instrument des Jahres“ gewählt. Annette Erdmann, Kantorin aus der

Evangelischen Versöhnungsgemeinde Duisburg Süd, lädt Interessierte

aus diesem schönen Anlass ein, sich bei einem Workshop intensiver

mit der eigenen Stimme zu befassen und deren Möglichkeiten zu

entdecken: Am Dienstag, 19. August können Musikfans entweder am

Vormittag von 11 bis 12 Uhr oder am Abend von 19 bis 20 Uhr am

Workshop teilnehmen.

Treffpunkt ist jeweils die

Versöhnungskirche Großenbaum, Lauenburger Allee 23. Die gute Akustik

der Versöhnungskirche lädt dazu ein, den Stimmen Raum zu geben und

beim Singen neue Energie zu gewinnen. Mit praktischen Übungen zu

Atem, Stimme und Klang erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit,

ihr Potential zu entfalten. Gemeinsam soll erlebbar werden, wie das

Singen Körper und Seele öffnet, wie die Stimmen kraftvoller werden

und wie dabei spürbare Freude entsteht.

Interessierte können

sich bis zum 15. August bei Kantorin Annette Erdmann (Tel. 0203 / 76

77 09 oder annette.erdmann@ekir.de) anmelden. Der Workshop ist

kostenfrei. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter www.evgds.de.

Pfarrerin Lahann am nächsten Freitag in

der Kircheneintrittsstelle

Immer freitags können

Unsichere, Kirchennahe oder solche, die es werden möchten, in der

Eintrittsstelle in der Salvatorkirche mit Pfarrerinnen, Pfarrern und

Prädikanten ins Gespräch kommen. Motive für den Kircheneintritt gibt

es viele: Die Suche nach Gemeinschaft, Ordnung ins Leben bringen

oder der Wunsch, Taufen, Hochzeiten, Bestattungen kirchlich zu

gestalten.

Aufnahmegespräche führt das Präsenzteam in der

Eintrittsstelle an der Salvatorkirche immer freitags von 14 bis 17

Uhr. Am Freitag, 1. August 2025 heißt Krankenhauspfarrerin Dörthe

Lahann Menschen in der Südkapelle des Gotteshauses neben dem Rathaus

herzlich willkommen. Infos zur Citykirche gibt es unter

www.salvatorkirche.de.

Bierabsatz im 1. Halbjahr 2025 um 6,3 % niedriger als im

Vorjahreszeitraum

Brauereien und Bierlager verzeichnen

absatzschwächstes Halbjahr seit 1993

Der Bierabsatz in

Deutschland ist im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum

um 6,3 % oder 262 Millionen Liter auf rund 3,9 Milliarden Liter

gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, fiel

der Bierabsatz damit erstmals seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1993

in einem Halbjahr unter 4 Milliarden Liter. In den Zahlen sind

alkoholfreie Biere und Malztrunk sowie das aus Ländern außerhalb der

Europäischen Union (EU) importierte Bier nicht enthalten.

Ähnlich starker Rückgang nur zu Beginn der Corona-Pandemie

Vergleichbar hohe Absatzrückgänge hatten die in Deutschland

ansässigen Brauereien und Bierlager bisher nur zu Beginn der

Corona-Pandemie im 1. Halbjahr 2020 (-6,6 % zum Vorjahreszeitraum

auf 4,3 Milliarden Liter) sowie im 2. Halbjahr 2023 (-6,2 % auf

4,2 Milliarden Liter) verzeichnet.

Inlandsabsatz sinkt um

6,1 % zum Vorjahreszeitraum, Exporte gehen um 7,1 % zurück 81,9 %

des gesamten Bierabsatzes waren im 1. Halbjahr 2025 für den

Inlandsverbrauch bestimmt und wurden versteuert. Der Inlandsabsatz

sank im Vergleich zum 1. Halbjahr 2024 um 6,1 % auf

3,2 Milliarden Liter. Die restlichen 18,1 % beziehungsweise

711,2 Millionen Liter wurden steuerfrei (als Exporte und als

sogenannter Haustrunk) abgesetzt.

Das waren 7,1 % weniger

als im Vorjahr. Davon gingen 406,9 Millionen Liter (-5,0 %) in

EU-Staaten, 299,6 Millionen Liter (-9,9 %) in Nicht-EU-Staaten und

4,7 Millionen Liter (-8,0 %) unentgeltlich als Haustrunk an die

Beschäftigten der Brauereien. Bei den Biermischungen – Bier gemischt

mit Limonade, Cola, Fruchtsäften und anderen alkoholfreien Zusätzen

– war im 1. Halbjahr dagegen ein Plus zu verzeichnen. Gegenüber dem

1. Halbjahr 2024 wurden 8,0 % mehr Biermischungen abgesetzt. Sie

machten mit 220,8 Millionen Litern allerdings nur 5,6 % des gesamten

Bierabsatzes aus.

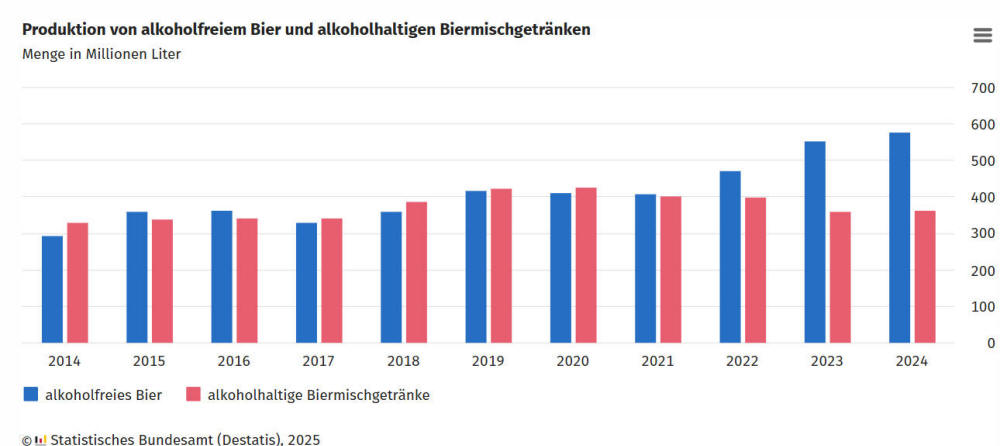

Zum Tag des Bieres: Produktion von alkoholfreiem Bier

mit +96,1 % in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt

Biergenuss ohne Alkohol – das wird in Deutschland immer

beliebter. Im Jahr 2024 wurden hierzulande knapp 579 Millionen Liter

alkoholfreies Bier im Wert von rund 606 Millionen Euro produziert.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Internationalen Tag

des Bieres am 1. August mitteilt, hat sich die zum Absatz bestimmte

Produktionsmenge von alkoholfreiem Bier in den vergangenen zehn

Jahren damit fast verdoppelt (+96,1 %). 2014 hatte sie noch bei gut

295 Millionen Litern gelegen.

Allerdings wird hierzulande immer noch deutlich mehr Bier mit

Alkohol produziert: Im Jahr 2024 haben die Brauereien in Deutschland

gut 7,2 Milliarden Liter alkoholhaltiges Bier im Wert von rund

6,6 Milliarden Euro hergestellt. Insgesamt ist die Produktion von

alkoholhaltigem Bier in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren

jedoch um 14,0 % zurückgegangen.

2014 wurden hierzulande

noch gut 8,4 Milliarden Liter alkoholhaltiges Bier produziert.

Während damals noch gut 28 Liter Bier mit Alkohol auf einen Liter

alkoholfreies Bier kamen, waren es 2024 rund 12 Liter. Produktion

von alkoholhaltigen Biermischgetränken mit deutlich geringerer

Zunahme Niedrigprozentiger als reguläres Bier, aber nicht gänzlich

alkoholfrei sind Biermischgetränke wie etwa Radler.

Deren

Produktion nahm in den vergangenen zehn Jahren ebenfalls zu: von

knapp 333 Millionen Litern im Jahr 2014 auf rund 364 Millionen Liter

im Jahr 2024. Das entspricht einem Zuwachs von 9,3 %. Im

Zehn-Jahres-Vergleich fällt der Anstieg somit deutlich geringer aus

als bei der Produktion von alkoholfreiem Bier.

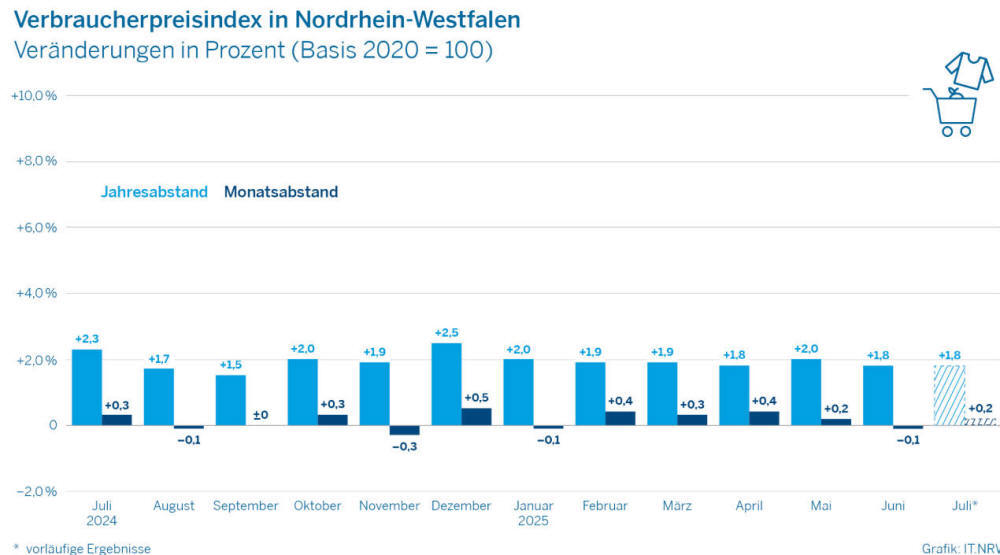

NRW-Inflationsrate liegt im Juli 2025 bei 1,8 %

*

Preise für Bohnenkaffee gestiegen (+21,6 %).

* Energiepreise

sanken im selben Zeitraum (−2,2 %).

* Preis für die stationäre

Pflege stieg u. a. für gesetzlich Versicherte um 5,8 %.

Die

Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen – gemessen als Veränderung des

Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat – liegt im Juli 2025 bei

1,8 %. Wie das StatistischesLandesamt mitteilt, stieg der Preisindex

gegenüber dem Vormonat (Juni 2025) um 0,2 %.

Vorjahresvergleich: Preise für Obst um 10,3 % gestiegen Zwischen

Juli 2024 und Juli 2025 stiegen u. a. die Preise für Obst um 10,3 %,

darunter beispielsweise Zitrusfrüchte (+23,4 %) sowie Pfirsiche,

Kirschen oder anderes Stein-/Kernobst (+21,8 %). Die Preise für

Bohnenkaffee zogen um 21,6 %, die für Pralinen um 20,6 % und die für

Schokoladentafeln um 16,4 % an.

Der Preis für die stationäre

Pflege stieg u. a. für gesetzlich Versicherte um 5,8 %. Dies steht

auch im Zusammenhang mit der jährlichen Rentenanpassung wodurch die

zu zahlenden Eigenanteile gestiegen sind. Die Energiepreise wirken

nach wie vor preisdämpfend auf die Inflation: So sanken diese im

Vergleich zum Vorjahresmonat um durchschnittlich 2,2 %: Dabei wurden

Haushaltsenergien um 0,3 % und Kraftstoffe um 5,2 % günstiger

angeboten.

Vormonatsvergleich: Paprika um 8,6 % günstiger

als im Juni 2025 Zwischen Juni 2025 und Juli 2025 sanken z. B. die

Preise für Bekleidung: Bekleidung für Kinder wurde 4,2 % sowie für

Damen und Herren jeweils 3,7 % günstiger angeboten. Im Bereich der

Nahrungsmittel verzeichnete u. a. Butter einen Preisrückgang

(−3,5 %).

Gemüse wurde um durchschnittlich 1,8 % günstiger

angeboten, insbesondere Paprika (−8,6 %) sowie Kopf-/Eisbergsalat

(−5,6 %). Gleichzeitig verteuerten sich beispielsweise Gurken um

9,4 %, Äpfel um 4,6 % und Hartkäse um 3,7 %. Ebenso wurden

Fitnessgeräte binnen Monatsfrist um 3,8 % teurer.

Wichtige

Preisveränderungen

https://www.it.nrw/system/files/media/document/file/220_25.xlsx

XLSX, 25,74 KB

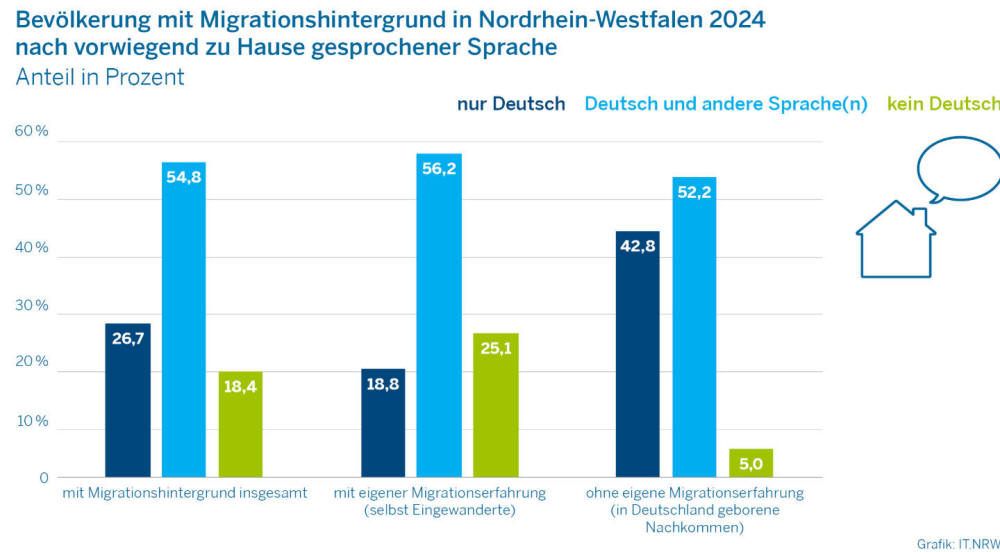

NRW: 4 von 5 Personen mit Migrationshintergrund sprachen

2024 zu Hause Deutsch

* 18,4 % sprachen zu Hause gar

kein Deutsch.

* Deutliche Unterschiede zwischen selbst

Eingewanderten und ihren Nachkommen.

* Türkisch, Arabisch und

Russisch häufigste ausländische Sprachen.

Im Jahr 2024

lebten rund 5,69 Millionen Personen mit Migrationshintergrund in

NRW. Von diesen sprachen mit 26,7 % über ein Viertel zu Hause

ausschließlich Deutsch. Wie das Statistische Landesamt anhand von

Erstergebnissen des Mikrozensus 2024 weiter mitteilt, lebten 54,8 %

in einem Haushalt, in dem neben Deutsch mindestens eine weitere

Sprache gesprochen wurde. 18,4 % der Personen mit

Migrationshintergrund in NRW sprachen 2024 zu Hause gar kein

Deutsch.

Deutliche Unterschiede zwischen Eingewanderten und ihren

Nachkommen Personen, die selbst nach 1955 nach Deutschland

eingewandert sind, sprechen in den eigenen vier Wänden seltener

Deutsch als ihre direkten Nachkommen. In 2024 verständigten sich

18,8 % der Eingewanderten zu Hause ausschließlich auf Deutsch, bei

Kindern von Eingewanderten lag dieser Anteil mit 42,8 % mehr als

doppelt so hoch.

Demgegenüber sprachen 25,1 % der

Eingewanderten zu Hause gar kein Deutsch, bei den direkten

Nachkommen von Eingewanderten lag dieser Anteil bei nur 5,0 %.

Türkisch, Russisch und Arabisch häufigste ausländische Sprachen Von

Personen mit Migrationshintergrund insgesamt, bei denen im Haushalt

neben Deutsch noch mindestens eine andere Sprache gesprochen wird,

unterhielten sich 21,5 % überwiegend auf Deutsch.

Am

zweithäufigsten wurde Türkisch (15,0 %) als hauptsächlich verwendete

Sprache genannt, gefolgt von Russisch (10,3 %), Arabisch (9,8 %) und

Polnisch (6,6 %). Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund, die zu

Hause gar kein Deutsch spricht, verständigte sich dort am häufigsten

auf Türkisch (12,5 %), Russisch (10,7 %), Arabisch (10,5 %),

Ukrainisch (9,0 %) und Polnisch (7,7 %).

37 400 erfolgreich ausgebildete Pflegefachfrauen und

-männer im Jahr 2024

• 59 400 neu abgeschlossene

Ausbildungsverträge zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann

• Rund

ein Fünftel der Auszubildenden in der Pflege sind älter als 30 Jahre

• 1 200 Studierende befinden sich in einem Studiengang zur

Pflegefachperson

Im Jahr 2024 haben im zweiten

Abschlussjahrgang nach Einführung der generalistischen

Pflegeausbildung etwa 37 400 Personen ihre Ausbildung zur

Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann erfolgreich

beendet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,

wählten dabei weiterhin die meisten Absolventinnen und Absolventen

(99 %) die 2020 bundesweit eingeführte generalistische

Berufsbezeichnung und nur rund 1 % erwarb einen Abschluss mit

Schwerpunkt Gesundheits- und Kinderkrankenpflege (rund 280

Abschlüsse) oder Altenpflege (rund 80 Abschlüsse).

9 % mehr neu abgeschlossene

Ausbildungsverträge als im Vorjahr

Knapp 59 400 Personen haben

im Jahr 2024 eine berufliche Ausbildung zur Pflegefachfrau

beziehungsweise zum Pflegefachmann begonnen. Insgesamt stieg damit

die Zahl der neuen Ausbildungsverträge unter den Auszubildenden

gegenüber dem Vorjahr (2023: 54 400) um rund 9 % an.

Insgesamt, also über alle Ausbildungsjahre hinweg, befanden sich

146 700 Personen in einer solchen Pflegeausbildung (2023: 146 900).

Ein Fünftel der Auszubildenden sind 30 Jahre oder älter, drei

Viertel sind Frauen Die Hälfte der Pflegeauszubildenden, die 2024

ihre Ausbildung begonnen haben, war 21 oder jünger.

Das

Durchschnittsalter lag bei 24 Jahren. Mit 19 % begannen aber auch

viele Personen ab einem Alter von über 30 Jahren noch eine

Ausbildung zur Pflegefachperson. Über alle Ausbildungsjahre hinweg

waren 21 % der Pflegeauszubildenden 30 Jahre oder älter. Knapp drei

Viertel aller Pflegeauszubildenden zum Ende des Jahres (74 %) waren

Frauen und gut ein Viertel (26 %) Männer.

Neue Auszubildende

vor allem in Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen

beschäftigt

Der praktische Teil der Ausbildung zur

Pflegefachperson kann in einem Krankenhaus, einer stationären

Pflegeeinrichtung oder einer ambulanten Pflegeeinrichtung absolviert

werden. Im Jahr 2024 absolvierten die Pflegeauszubildenden mit neu

abgeschlossenem Ausbildungsvertrag mit rund 51 % (30 300) besonders

häufig ihre Ausbildung in Krankenhäusern.

Darauf folgten

stationäre Pflegeeinrichtungen mit 35 % (21 000) und anschließend

ambulante Pflegeeinrichtungen mit einem Anteil von rund 11 %

(6 700). Im Hinblick auf die Art der Trägerschaft begannen 44 % oder

26 100 der neuen Pflegeauszubildenden ihre berufliche Ausbildung bei

einem freigemeinnützigen Träger, also in Einrichtungen, die einer

sozialen, humanitären oder religiösen Vereinigung angehören.

29 % (17 000) der neuen Auszubildenden fingen bei einem privaten

Träger an und 25 % (14 900) bei einem öffentlichen Träger der

praktischen Ausbildung. 1 200 Studierende im Pflegestudium nach dem

Pflegeberufegesetz Im Jahr 2024 konnten erstmals Zahlen zu

Studierenden im Pflegestudium nach dem Pflegeberufegesetz ermittelt

werden.

Zum Jahresende befanden sich insgesamt etwa

1 200 Studierende in einem Pflegestudium, davon

740 Studienanfängerinnen und -anfänger. Den Bachelor-Abschluss

inklusive einer Berufszulassung zur Pflegefachperson erreichten 2024

rund 140 Studierende. An einigen Hochschulen konnte das Studium

bereits vor 2024 begonnen werden.