|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 31. Kalenderwoche:

1. August

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Samstag, 2., Sonntag, 3. August 2025

Nach Brandanschlag in Düsseldorf: Bahnstrecke wieder

befahrbar

Die Deutsche Bahn hat die Schäden an der

Infrastruktur zwischen Duisburg und Düsseldorf erfolgreich behoben.

Bis in die Nacht haben rund 30 Fachleute der DB an der Reparatur der

Kabel gearbeitet. Insgesamt musste das Team fünf Kabel mit jeweils

einer Länge von rund 20 Metern erneuern. Am späten Abend waren die

Kabel wiederhergestellt.

Nach den abschließenden

Probefahrten konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Seit dem

frühen Morgen fahren die ersten Züge zwischen Duisburg und

Düsseldorf wieder regulär. Der Schienenersatzverkehr ist nicht mehr

nötig. Es kann allerdings nach der langen Unterbrechung anfangs noch

zu einzelnen Verzögerungen im Zugverkehr kommen.

Sie fahren wieder...

BZ haje

Die Reparaturen waren nach einem Brandanschlag auf

Infrastrukturanlagen der DB an zwei unterschiedlichen Stellen

notwendig geworden. Dies führte zu erheblichen Einschränkungen im

Fern- und Regionalverkehr. Täglich mehrere hundert Züge, die über

diesen Abschnitt durch das Ruhrgebiet fahren, waren betroffen.

Einige Zügen wurden umgeleitet, andere endeten vorzeitig.

Die Auswirkungen des Brandanschlags haben zehntausende Reisende zu

spüren bekommen - Pendlerinnen und Pendler genauso wie

Urlaubsreisende, beispielsweise auf ihrer Anreise zum Flughafen

Düsseldorf.

Der erste Schaden war bereits am Donnerstagmorgen aufgefallen. Nach

den Ermittlungen der Behörden starteten die Reparaturarbeiten. Kurz

vor Abschluss der Reparaturen in der Nacht zu Freitag hatten

Mitarbeitende einen zweiten Schaden entdeckt. Seit Freitagmittag

liefen die Kabelarbeiten, die nun letzte Nacht erfolgreich beendet

werden konnten.

Die Deutsche Bahn dankt allen Reisenden für

ihr Verständnis und ihre Geduld.

Am Freitagabend hat es einen

weiteren Kabelbrand an einer Bahnstrecke in Höhe Webau, einem

Ortsteil der Stadt Hohenmölsen in Sachsen-Anhalt, gegeben. Ersten

Ermittlungen zufolge liegt auch diesem Kabelbrand eine Brandstiftung

zugrunde. Es handelt sich um eine Güterverkehrsstrecke für

Kohletransporte.

Bürgerservice der Stadt: Wohnsitzanmeldung ab sofort digital

möglich

Die Stadt Duisburg macht einen weiteren Schritt

in Richtung Digitalisierung und Bürgerfreundlichkeit: Wer nach dem

Umzug nach Duisburg oder innerhalb der Stadt seinen neuen Wohnsitz

anmelden will, kann dies ab sofort mit Smartphone, Tablet oder PC

ortsunabhängig erledigen.

Um die elektronische

Wohnsitzanmeldung nutzen zu können, benötigen Bürgerinnen und Bürger

ein Bund-ID-Konto mit der Login-Funktion eID. Dies bedeutet, dass

man den Personalausweis bzw. für Unionsbürger die eIDKarte mit

aktivierter Online-Funktion sowie die dazugehörige PIN zur Anmeldung

nutzen muss. Dies stellt sicher, dass nur man selbst

Behördenangelegenheiten online wahrnehmen kann.

Wie bisher

ist für die An- bzw. Ummeldung weiterhin auch eine

Wohnungsgeberbescheinigung notwendig. Diese muss als PDF-Datei

hochgeladen werden und wird anschließend von Mitarbeitenden im

Bürgerservice geprüft. Die Nutzung der elektronischen Anmeldung ist

online unter www.wohnsitzanmeldung.de mithilfe einer

benutzerfreundlichen Oberfläche möglich.

Dort wird man

Schritt für Schritt durch den Anmeldeprozess geführt und innerhalb

weniger Minuten ist die digitale Wohnsitzanmeldung abgeschlossen.

Anschließend erhält man an den neuen Wohnsitz per Post einen

Aufkleber mit Adresse, der auf den Personalausweis aufgeklebt wird.

Der Online-Service eignet sich insbesondere für Menschen mit

eingeschränkter Mobilität und Berufstätige, da dieser auch außerhalb

der Öffnungszeiten der Bürger-Service-Stationen genutzt werden kann.

Weiterhin ist auch die persönliche Vorsprache in einer der

sieben BürgerService-Stationen mit einem Online-Termin möglich.

Weitere wichtige Informationen zur elektronischen Wohnsitzanmeldung

sind auf der der städtischen Internetseite unter www.duisburg.de

(Stichwort: „Elektronische Wohnsitzanmeldung“) abrufbar.

Stadt Duisburg erweitert Netz der Trinkwasserbrunnen in

allen Stadtbezirken

Die Stadt Duisburg geht einen

weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klimaanpassung und mehr

Lebensqualität: In den kommenden Wochen werden in sechs

Stadtbezirken moderne Trinkwasserbrunnen aufgestellt.

Oberbürgermeister Sören Link, Matthias Simons, Leiter des

Umweltamtes sowie Dr. Thomas Griebe, Abteilungsleiter im Umweltamt,

stellen am Montag, 11. August 2025, um 11 Uhr Kometenplatz,

47179 Duisburg-Walsum, das Pilotprojekt vor und nehmen den ersten

Trinkwasserbrunnen auf dem Kometenplatz in Duisburg-Walsum in

Betrieb.

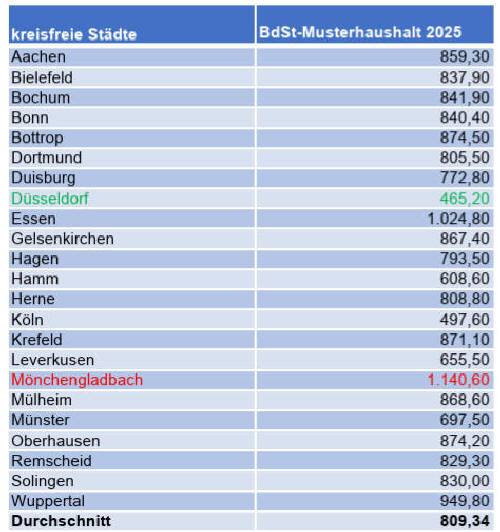

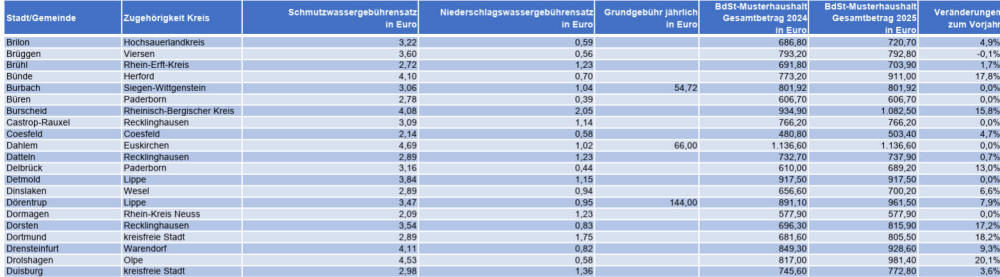

Gebührenvergleich 2025 für Abwasser in NRW

Der Bund der Steuerzahler gibt jährlich einen Vergleich der Abfall-

und Awassergebühren in NRW heraus. Am 1. August hat Rik Steinheuer,

Vorsitzender des BdSt NRW, die aktuellen Zahlen für 2025 und die

Forderungen des BdSt auf der Landespressekonferenz in Düsseldorf

vorgestellt:

Wenn Wasserentsorgung zum Luxus wird

Die

Abwassergebühren in NRW erreichen neue Höchststände. Fast 5,1 % mehr

– das ist die durchschnittliche Steigerung der Abwassergebühren in

NRW für 2025. Für den Musterhaushalt des BdSt (vier Personen, 200 m³

Schmutzwasser und 130 m² versiegelte Fläche) bedeutet das eine

Jahresrechnung von teils über 1.000 Euro – in 77 von 370 Kommunen,

die sich an der BdSt-Kommunalumfrage beteiligt haben. Im vergangenen

Jahr war es nur in 57 Kommunen so teuer.

Extreme Unterschiede

zwischen den Kommunen

Die Bandbreite ist enorm: Während in Reken

nur 330 Euro fällig werden, verlangt Monschau satte 1.688 Euro –

über 400 % Unterschied für dieselbe Leistung. In einigen Städten wie

Halle, Wülfrath oder Vreden sind die Gebühren binnen eines Jahres

sogar um über 25 % gestiegen.

Woran liegt das? Der BdSt NRW

hat die Ursachen analysiert:

Preissteigerungen bei den

Wasserwirtschaftsverbänden, die von den Kommunen an die

Gebührenzahler weitergegeben werden

Tarifbedingte höhere

Personalkosten

Neue gesetzliche und technische Vorgaben (z. B.

EU-Wasserrahmenrichtlinie, vierte Reinigungsstufe)

Und vor allem:

kalkulatorische Abschreibungen vom teuren Wiederbeschaffungszeitwert

statt von den günstigeren Anschaffungskosten

Der letzte Punkt

ist besonders brisant, denn die Abschreibungen vom

Wiederbeschaffungszeitwert sind auf dem Vormarsch: 2022 haben 51 %

der Kommunen vom teureren Wiederbeschaffungszeitwert abgeschrieben,

heute sind es schon 55 %. Dieser Trend ist ein langfristiger. Im

Jahr 2010 waren die Kommunen, die vom Wiederbeschaffungszeitwert

abgeschrieben haben, mit 37,5 % noch deutlich in der Minderzahl. Die

Folge: höhere Gebühren für die Verbraucher und damit eine versteckte

Mehrbelastung bei den Wohnkosten für Grundstückseigentümer und

Mieter.

Was der BdSt NRW fordert

Abschreibungen sollen

sich am Anschaffungswert orientieren – nicht am teureren

Wiederbeschaffungszeitwert. Solange die Kommunen in NRW vom

Wiederbeschaffungszeitwert abschreiben dürfen, sollte das KAG

verbindlich regeln, dass der Abwassergebührenzahler den allgemeinen

Haushalt der Kommune nicht subventioniert.

Generell klare

gesetzliche Regelungen: Gewinne aus Gebührenhaushalten dürfen nicht

in den allgemeinen Haushalt abfließen. Doppelbelastungen für

Eigentümer (z. B. durch Abschreibung beitragsfinanzierten Vermögens)

müssen gesetzlich verhindert werden.

NRW sollte sich an

gesetzlichen Vorbildern wie Sachsen und Brandenburg orientieren.

Lichtblicke gibt es auch Es geht auch anders: Kommunen wie Welver,

Emsdetten, Rosendahl oder Sonsbeck senken die Gebühren – zum

Beispiel, indem sie Überschüsse aus Vorjahren zur Entlastung der

Bürger nutzen.

Der BdSt sagt:

„Viele Kommunen nutzen die

Spielräume im Gesetz zu Lasten der Gebührenzahler aus. Das muss ein

Ende haben“, betont Rik Steinheuer, Vorsitzender des BdSt NRW. „Wir

brauchen gesetzliche Leitplanken, damit Gebühren nicht zur

versteckten Einnahmequelle werden.

Studio Duisburg unterwegs: Media Day beim

MSV Duisburg

Manchmal verlassen auch wir unsere

gewohnten vier Wände – und genau das war jetzt wieder der Fall:

Das Studio Duisburg war außer Haus, denn wir durften den

diesjährigen Media Day des MSV Duisburg fotografisch begleiten.

Auf dem Programm standen nicht nur das offizielle Mannschaftsfoto,

sondern auch neue Porträts der Spieler, Freisteller für Presse und

Social Media sowie atmosphärische Moody-Pictures, die den Charakter

jedes Einzelnen noch besser einfangen. Ein spannender Tag mit viel

Energie, Teamgeist – und natürlich Zebra-Feeling pur!

Verhaltener Start für Ausbildungsjahr 2025

IHK

veröffentlicht Zahlen – späterer Start für Jugendliche möglich

Minus rund 5,5 Prozent: Die Zahl neuer

Ausbildungsverträge ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Das

betrifft Industrie, Handel und den Dienstleistungssektor. Die

unsichere wirtschaftliche Lage lässt viele Betriebe aber auch

Jugendliche abwarten, bevor sie sich für eine Ausbildung entscheiden

– gerade in der Industrie. Aktuell gibt es noch viele Branchen und

Betriebe, die händeringend suchen, weiß Matthias Wulfert, Leiter

Aus- und Weiterbildung der Niederrheinischen IHK.

Foto IHK/Jacqueline Wardeski

„Der Ausbildungsmarkt am

Niederrhein steht unter Druck. Azubis werden in allen Bereichen

gesucht, ob hinter der Maschine, an der Ladentheke oder am Computer.

Obwohl das Ausbildungsjahr startet, ist es nicht zu spät, sich noch

zu bewerben. Gleichzeitig beobachten wir, dass Unternehmen

zurückhaltend offene Stellen besetzen. Aber auch Jugendliche

überlegen länger. Das führen wir klar auf die wirtschaftspolitischen

Unsicherheiten zurück. Trotzdem bestehen für junge Menschen

weiterhin gute Einstiegsmöglichkeiten. Wer jetzt aktiv wird, kann

noch dieses Jahr eine Ausbildung beginnen.“

IHK vermittelt

noch Ausbildungsberufe für 2025

Eine Übersicht über alle freien

Ausbildungsplätze stellt die IHK unter ausbildung.nrw zur Verfügung.

Jugendliche, die noch auf der Suche nach einem passenden

Ausbildungsplatz sind, können sich auch bei Julien Piron,

piron@niederrhein.ihk.de,

0203 2821-498, melden.

Neue Koordinatorin

für den Kinder- und Jugendhospizdienst am Malteser Hospizzentrum St.

Raphael

Christina Jakubiak ist die Nachfolgerin von

Andrea Kleinefehn, die in den Ruhestand gegangen ist. Ihren ersten

Kontakt mit der Kinder- und Jugendhospizarbeit bekam Christina

Jakubiak über ihr ehrenamtliches Engagement: Als singendes Mitglied

der Musikband „Fighting Spirits“, die sich an Kinder mit

onkologischen Erkrankungen und ihre Familienmitglieder und

Wegbegleiter richtet, erfuhr sie von den Möglichkeiten der

wertvollen Unterstützung betroffener Familien.

Heute, einige

Jahre danach, ist sie selbst Koordinatorin des Kinder- und

Jugendhospizdienstes der Malteser in Duisburg. Zum 1. August hat sie

diese wichtige Aufgabe von Andrea Kleinefehn übernommen, die in den

Ruhestand gegangen ist. Jakubiaks Vorgängerin hatte den

Kinderhospizdienst vor rund 15 Jahren mit aufgebaut und seitdem mehr

als 120 Familien begleitet. „Es war die beste und erfüllendste Zeit

in meinem Berufsleben“, sagte Kleinefehn zum Abschied. „Mit

Christina Jakubiak haben wir eine Koordinatorin gefunden, die mit

viel Herzblut, neuen Ideen und Freude an der Arbeit den Dienst

professionell weiterführen wird.“

Nach einem halben Jahr

der Einarbeitung ist Christina Jakubiak nun erste Ansprechpartnerin

für alle Belange, die Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

betreffen. „Unser ältester Patient ist 30 Jahre alt“, erzählt sie.

„Bereits im Kindesalter war bei ihm eine schwere, lebensverkürzende

Erkrankung festgestellt worden.“

In der Regel werden

Patienten bis zum 27. Lebensjahr vom Kinder- und Jugendhospizdienst

betreut. Um ältere Menschen mit schwersten Erkrankungen kümmert sich

dagegen der ambulante Palliativ- und Hospizdienst der Malteser.

Christina Jakubiak, vor 30 Jahren in Solingen geboren und inzwischen

in Tönisvorst zuhause, ist gelernte Heilerziehungspflegerin.

Vor ihrer jetzigen Aufgabe war sie sieben Jahre lang als

Pflegekraft in einem stationären Kinderhospiz in Düsseldorf tätig.

In Duisburg nimmt sie die Anfragen von Familien entgegen und

vermittelt die passenden ehrenamtlichen Kräfte: Rund 30 Helferinnen

und Helfern des Kinderhospizdienstes betreuen aktuell etwa 25

Familien in Duisburg und Mülheim. Dabei sorgen sie unter anderem für

eine regelmäßige Entlastung der Eltern und widmen sich den

Geschwisterkindern.

Die neue Koordinatorin ist außerdem

Ansprechpartnerin für die Kindertrauergruppe am Malteser

Hospizzentrum St. Raphael: Hier bekommen junge Menschen, die um

einen geliebten Menschen trauern, in einem geschützten Raum

Unterstützung von geschulten Honorarkräften. „Es ist uns ein großes

Anliegen, die Themen Sterben, Tod und Trauer zu enttabuisieren“,

sagt Jakubiak.

„Daher arbeiten wir auf Wunsch auch gerne mit

Schulen zusammen, gehen in den Religions- und

Philosophieunterricht.“ Christina Jakubiak will auch verstärkt auf

Social Media-Kanäle setzen, um falsche Vorstellungen von der

Hospizarbeit auszuräumen und weitere Ehrenamtlerinnen und

Ehrenamtler für diese Tätigkeit zu gewinnen.

Der nächste

Vorbereitungskurs im September ist mit 14 Teilnehmenden zwar schon

ausgebucht. „Im kommenden Jahr wird das Malteser Hospizzentrum St.

Raphael aber wieder zwei Kurse für die ehrenamtliche Begleitung von

jungen und älteren Menschen anbieten“, so Jakubiak. Jeweils ein Kurs

findet in den Stadtteilen Huckingen und Homberg statt. „Die

Teilnehmenden kommen nicht nur aus Duisburg, sondern beispielsweise

auch aus Krefeld und Oberhausen.“

Wer sich für Arbeit des

Kinder- und Jugendhospizdienstes interessiert, erreicht Christina

Jakubiak im Malteser Hospizzentrum St. Raphael an der Remberger

Straße 36 telefonisch unter 0203 6085-2010 sowie per E-Mail:

christina.jakubiak@malteser.org

Christina Jakubiak (l.) hat die Aufgabe von Andrea Kleinefehn

übernommen. Ihre Vorgängerin hatte sie ein halbes Jahr lang

eingearbeitet. Foto: Malteser

Rheinhausen: nächste Dreck-weg-Aktion

Der

Verein „Du bist Rheinhausen“ startet am 09.08.2025 um 10.00 Uhr an

der Bezirksbibliothek Rheinhausen, Händelstraße 6 in 47226 Duisburg

eine weitere Dreck-weg-Aktion und knöpft sich bis 12.00 Uhr das

Gebiet rund um die Bibliothek vor. Alle Rheinhauser*innen sind

eingeladen mitzumachen und mögen sich bitte im Internet auf

du-bist-rheinhausen.de anmelden.

Wie gewohnt werden

Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit Allem ausgestattet, was sie

brauchen: Handschuhe, Greifzangen, Müllsäcke und Eimer stehen

bereit. Du bist Rheinhausen e.V. Ackerstr. 16, 47229 Duisburg

E-Mail:

horst@du-bist-rheinhausen.de Du bist Rheinhausen ist eine

Anlaufstelle für Menschen in Rheinhausen, die die Ärmel hochkrempeln

und ihre Heimat gestalten möchten. Seien es bestehende Initiativen,

Vereine oder Einzelne, die Ideen haben, die sich gemeinsam leichter

umsetzen lassen.

MSV

Duisburg – VfB Stuttgart II: DVG setzt zusätzliche Busse ein

Für Gäste des Fußballspiels MSV Duisburg gegen den VfB Stuttgart II

am Samstag, 2. August, um 16.30 Uhr in der Schauinsland-Reisen

Arena, setzt die DVG ihre Sportlinie 945 ein.

Abfahrtszeiten

Buslinie 945 Richtung MSV Arena:

ab „Salmstraße“ (Meiderich)

Abfahrt um 14.36, 14.46, 14.56 Uhr

ab „Bergstraße“ um 14.41,

14.51 und 15.01 Uhr

ab „Meiderich Bahnhof“ ab 14.45 bis 15.10 Uhr

alle fünf Minuten

ab „Großenbaum Bahnhof Ost“ um 15.20 und 15.35

Uhr

ab „Betriebshof am Unkelstein“ ab 14.28 bis 14.53 Uhr alle

fünf Minuten

ab Hauptbahnhof (Verknüpfungshalle) ab 14.40 bis

16.05 Uhr alle fünf Minuten

ab „Businesspark Nord“ (Asterlagen)

um 15.03 Uhr .

DVG-Foto

Nach Spielende stehen am Stadion Busse für die

Rückfahrt bereit. Gäste des Fußballspieles, die eine

Tageseintrittskarte im Vorverkauf erworben haben oder eine

Dauerkarte besitzen, können kostenlos die öffentlichen

Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt benutzen. Für die Gäste,

die sich an der Stadionkasse ihre Eintrittskarte kaufen, ist die

Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.

Die NATO

verstärkt ihre maritime Präsenz in der Arktis und im hohen Norden

Nordatlantik – Eine maritime Einsatzgruppe der NATO ist derzeit in

den Gewässern der Arktis und des hohen Nordens im Einsatz und

bekräftigt damit das Engagement des Bündnisses für die kollektive

Sicherheit in dieser zunehmend strategischen Region. Im Rahmen der

Operationen werden Schiffe und Flugzeuge der Ständigen Maritimen

Gruppe 1 der NATO (SNMG1) zusammengeführt, um in der gesamten Region

maritime Präsenzoperationen durchzuführen.

Die Operationen

in der Arktis und im hohen Norden spiegeln das anhaltende Engagement

des Bündnisses für Frieden, Stabilität und Freiheit der Schifffahrt

wider. Operationen in dieser Region erfordern Widerstandsfähigkeit,

Anpassungsfähigkeit und reibungslose Zusammenarbeit – Eigenschaften,

die die NATO-Streitkräfte täglich unter Beweis stellen.“

Schiffe der Ständigen Maritimen Gruppe Eins der NATO in Formation

für eine Fotoübung in der Barentssee während ihres Einsatzes im

hohen Norden und in der Arktis

Die maritime Präsenz der NATO

in der Region spiegelt die zunehmende internationale Aufmerksamkeit

für die Arktis wider, wo das schmelzende Meereis neue

Schifffahrtswege und den Zugang zu natürlichen Ressourcen eröffnet.

Gleichzeitig verbessert das Bündnis seine maritimen Kenntnisse in

der gesamten Region, um die Umwelt besser zu verstehen und die

Reaktionsbereitschaft auf Eventualitäten zu erhöhen.

Die

Seestreitkräfte der NATO müssen sich zudem mit der Herausforderung

auseinandersetzen, in einem dynamischen und sich wandelnden

maritimen Umfeld wie der Arktis und dem hohen Norden zu operieren.

Angesichts des zunehmenden Seeverkehrs arbeiten die

NATO-Streitkräfte weiterhin eng mit regionalen Verbündeten und

Partnern zusammen, um sichere Seewege zu gewährleisten, operative

Erfahrungen in der Region zu sammeln und potenziell

destabilisierende Aktivitäten zu verhindern.

Durch die

Aufrechterhaltung einer routinemäßigen und belastbaren maritimen

Präsenz stellt das Bündnis sicher, dass diese strategisch wichtige

Region für alle Nationen sicher, zugänglich und friedlich bleibt.

Sieben Bündnisstaaten – Kanada, Dänemark, Finnland, Island,

Norwegen, Schweden und die Vereinigten Staaten – verfügen über

Gebiete innerhalb des Polarkreises und spielen eine Schlüsselrolle

bei der Unterstützung des kooperativen und integrativen Ansatzes des

Bündnisses zur Sicherheit in der Arktis.

Die SNMG1 ist eine

der vier ständigen maritimen Einsatzgruppen der NATO unter der

operativen Kontrolle des Allied Maritime Command (MARCOM). Diese

Einsatzgruppen bilden die maritime Kernkompetenz der Allied Reaction

Force (ARF) der NATO und gewährleisten die kontinuierliche maritime

Fähigkeit zur Durchführung von NATO-Missionen über das gesamte

Operationsspektrum hinweg.

Sie demonstrieren Solidarität und

stärken den Zusammenhalt und die Interoperabilität zwischen den

alliierten Seestreitkräften. Das Allied Maritime Command (MARCOM)

ist das zentrale Kommando aller Seestreitkräfte der NATO und der

MARCOM-Kommandeur ist der wichtigste maritime Berater des

Bündnisses.

Hinschauen und erinnern: Eine Führung zu Schwarzen

Perspektiven auf postkoloniale Spuren

Das „Zentrum für

Erinnerungskultur“ lädt am Sonntag, 3. August, um 15 Uhr zu einem

Rundgang durch die Ausstellung „ÜBERSEeHEN, im Kultur- und

Stadthistorischen Museum, auf (post)kolonialer Spurensuche in

Duisburg“.

Welche Geschichten erzählen Schwarze Menschen aus

Duisburg über Kolonialismus, Widerstand und Kontinuitäten bis heute?

Wie hängen globale Bewegungen wie „Black Lives Matter“ mit

lokalen Erinnerungsräumen zusammen?

Welche Rolle spielen

Schwarze Netzwerke, Bildungsarbeit und Kinderliteratur in der

postkolonialen Auseinandersetzung?

Naomi Dibu - Foto Tanaj Pickartz

Die Führung mit der

Aktivistin, Politikwissenschaftlerin und kuratorischen Assistentin

Naomi Dibu nimmt die koloniale Geschichte Duisburgs aus einer

schwarzen, widerständigen Perspektive in den Blick. Neben der

Auseinandersetzung mit lokalen kolonialen Spuren beleuchtet Naomi

Dibu insbesondere die Perspektiven und Erfahrungen Schwarzer

Menschen.

Im Zentrum stehen dabei Fragen der Sichtbarkeit,

Selbstermächtigung und der historisch gewachsenen Rassifizierung

Schwarzer Körper. Bezug genommen wird unter anderem auf die Arbeit

von Organisationen wie Phoenix e.V. und CEBIE, auf Erinnerungsarbeit

in Kinderbüchern sowie auf gegenwärtige Formen des Widerstands – von

Workshops bis zur „Black Lives Matter“-Bewegung in Deutschland.

Der Rundgang versteht sich als Einladung, Schwarze Geschichte

und Gegenwart neu zu lesen – als Teil der Stadtgeschichte Duisburgs

und als Ausdruck fortdauernder Kämpfe um Anerkennung und

Gerechtigkeit. Die Führung ist im Museumseintritt enthalten. Um

Anmeldung wird gebeten unter zfe@stadt-duisburg.de oder unter Tel.

0203-283 2640

Erfolg hängt vom Engagement aller

Ministerien ab – Technologiesprung gelingt mit Ingenieurkompetenz

Die von Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) vorgestellte

Hightech-Agenda ist ein gelungener Aufschlag mit dem klaren Ziel,

mehr Anreize zu schaffen, um Innovationen und Schlüsseltechnologien

zu fördern. Der Erfolg hängt auch vom Engagement anderer Ressorts

der Bundesregierung ab, um wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen in

Deutschland zu schaffen.

VDI-Präsident Prof. Lutz Eckstein spricht sich für eine

"strategische Exzellenzinitiative“ aus, um im internationalen

Wettbewerb erfolgreich zu sein. Foto: VDI

Deutschland als

Technologiestandort zu stärken und bestehende Schwächen im

Wissenstransfer zu überwinden, ist auch ein Kernanliegen des VDI.

„Die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts und die Bewältigung

unserer Herausforderungen erfordern einen echten Innovationsschub

und gleichzeitig wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen in Deutschland.

Ingenieurinnen und Ingenieure transformieren

wissenschaftliche Erkenntnisse in innovative Produkte und Anlagen,

die den Anspruch haben sollten, nicht nur in Deutschland und Europa,

sondern weltweit erfolgreich zu sein und damit eine globale Wirkung

zu entfalten“, betont Prof. Dr.-Ing. Lutz Eckstein, Präsident des

VDI.

Deshalb kann die Hightech-Agenda nur die gewünschte

Wirkung entfalten, wenn alle Bundesministerien und Beteiligten aus

Forschung und Industrie ihren Beitrag leisten. „Die

Schlüsseltechnologie Künstliche Intelligenz und deren

Einsatzmöglichkeiten in Forschung und Industrie kann nur dann

Wertschöpfung erzeugen, wenn wir auch im Bereich Datenschutz

Anpassungen vornehmen und damit international wettbewerbsfähige

Rahmenbedingungen schaffen.

Daher ist hier unter anderem das

Justizministerium gefragt, die Hightech-Agenda des

Bundesforschungsministerium zügig zu ergänzen und

datenschutzrechtliche Vorgaben rasch anzupassen. Dies ist nur ein

Beispiel, denn es gibt mehrere Themenfelder und

Schlüsseltechnologien, bei denen alle Ressorts der Bundesregierung

für eine erfolgreiche Umsetzung der Hightech-Agenda zusammenarbeiten

müssen,“ so Lutz Eckstein.

Technologische Schwerpunkte

richtig – Offenheit entscheidend

Die richtige technologische

Schwerpunktsetzung ist aus Sicht des VDI entscheidend: „Wir begrüßen

die initiale Fokussierung auf Schlüsseltechnologien wie Künstliche

Intelligenz, Mikroelektronik, Biotechnologie, nachhaltige Mobilität

und klimaneutrale Energie. Für den Industriestandort Deutschland

sind auch Werkstoff- und Produktionstechnologien unverzichtbar,

damit innovative Produkte und anlagen wettbewerbsfähig hergestellt

werden können. Deshalb begrüße ich den offenen Ansatz der Agenda“,

so Prof. Eckstein.

Erfreulich aus Sicht des VDI ist, dass

das Forschungsministerium signalisiert hat, dass in der konkreten

Umsetzung der Hightech-Agenda im Prozess weitere Themen und

Schwerpunkte hinzukommen können. Diese Offenheit ist aus Sicht des

VDI entscheidend, damit die Agenda durch konkrete Roadmaps

hinterlegt und aktuell gehalten werden kann.

VDI-Präsident

Prof. Eckstein betont die Bereitschaft des VDI, sich konstruktiv bei

der Weiterentwicklung und Umsetzung der Hightech-Agenda der

Bundesregierung einzubringen. „Wir sehen im vorgelegten Entwurf eine

echte Chance, eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Mit unserer

Initiative „Zukunft Deutschland 2050“ ergänzen wir die auf

Technologietransfer fokussierte Agenda um eine langfristige

Strategie, um ausgewählte Schlüsseltechnologien langfristig über

Legislaturperioden hinaus zu beleuchten und zu treiben.

Grundsätzlich ist die Stärkung heutiger und die Entwicklung

künftiger Industrien und Wertschöpfungsmöglichkeiten zentral, um

Wohlstand zu sichern sowie technologische Souveränität und

gesellschaftliche Resilienz auszubauen. Die Hightech-Agenda ist ein

guter Aufschlag hierfür,“ so Prof. Eckstein.

Neben den

Schlüsseltechnologien beschreibt die Hightech-Agenda auch generell

künftige Forschungsschwerpunkte. Insbesondere sollte die

Gesundheitsforschung in strategischen Forschungsfeldern gestärkt

werden. „Die Medizintechnik von morgen ist eines unserer zentralen

Zukunftsfelder und bietet großes Potential für einen attraktiven

Standort Deutschland. Aus diesem Grund befassen wir uns in der

VDI-Initiative `Zukunft Deutschland 2050`auch mit diesem Thema.

Ingenieure und Ingenieurinnen leisten Erstaunliches, um mit

Technologien Operationsverfahren und Ärzte zu entlasten und

Menschenleben zu retten“, erläutert VDI-Direktor Adrian Willig.

Hightech Made in Germany – auch im Weltraum

Zum neu

formierten Ministerium gehören auch die Zuständigkeiten für

Technologie und Raumfahrt, was jetzt in der neuen Hightech-Agenda

den nötigen Raum bekommt. Robuste Multi-Satellitensysteme in

niedrigen Umlaufbahnen sind auch aus Perspektive des VDI

entscheidend für zuverlässige weltraumgestützte Informationsquellen,

wie Telekommunikations-, Navigations- und Erdbeobachtungssysteme.

Speziell bei Anwendungen wie dem Katastrophenschutz, der

Verteidigung oder beim autonomen Fahren, existiert großes

Anwendungspotenzial.

In Deutschland besteht trotz

vielversprechenden Technologien im „New-Space“- Sektor in der

Produktion großer Nachholbedarf, um die Herstellung größerer Zahlen

von Satelliten hochzufahren. Daher empfiehlt der VDI unter anderem

die Aufnahme eines Forschungsprogramms zu sicheren

Multi-Satellitensystemen, um mit verteilten Sensoren auf

Kleinstsatelliten die traditionellen Satelliten zu ergänzen und die

Robustheit des Gesamtsystems zu steigern. Die Forschung zu

technischen Grundlagen und Methoden für die Herstellung von

Kleinserien dieser Satelliten sollte unterstützt werden.

Entbürokratisierung der Förderverfahren

Neben einer klaren

Zielsetzung ist auch die konkrete Umsetzung der

Schlüsseltechnologien wichtig. „In der Forschung bedarf es eines

neuen Formats, einer „Strategischen Exzellenzinitiative“, in deren

Rahmen die besten Köpfe universitätsübergreifend im Schulterschluss

mit der Industrie zusammenarbeiten. Damit ließe sich ein neuer

Baustein für einen systematischen Technologietransfer schaffen, den

auch die SPRIND-Agentur von Anfang an begleiten könnte.“

Die

Entbürokratisierung, Digitalisierung und Agilisierung von

Förderverfahren sind ebenfalls unerlässlich, um einen besseren und

schnelleren Transfer von der Forschung in die industrielle Anwendung

zu gewährleisten. Auch neue Formate der Forschungsförderung sollten

ein Hebel sein, um die Zielsetzungen der Hightech-Agenda zu

verstärken. „Notwendig ist aus meiner Sicht eine aktive

Zusammenarbeit führender Universitäten,

Bundesforschungseinrichtungen und Unternehmen im Rahmen einer

„strategischen Exzellenzinitiative“, um im internationalen

Wettbewerb erfolgreich zu sein,“ so VDI-Präsident Prof. Eckstein.

Volkspark Rheinhausen: Sonntagskonzert

mit der Musikgruppe Wahre Freunde

Die Musikgruppe Wahre

Freunde ist am kommenden Sonntag, 3. August, um 15 Uhr im Volkspark

Rheinhausen beim Sonntagskonzert zu Gast. Die Gruppe präsentiert

Volksmusik, Schlager und gefühlvolle Songs zum Mitsingen, verpackt

mit einer großen Prise Humor. Der Eintritt ist frei.

Unterstützt wird die Konzertsaison vom Bauverein Rheinhausen und vom

Förderverein für Kultur- und Brauchtumspflege Rheinhausens &

Rumeln-Kaldenhausens.

Weitere Sonntagskonzerte finden am 10.

August mit den HeybergMusikanten sowie am 17. August mit „Die

Bergsteirer“ statt. Aktuelle Informationen sind online via Facebook

abrufbar unter: www.facebook.com/SonntagskonzerteRheinhausen/

DARGEBOTEN|Tattoos und so viel mehr -

Ausstellungseröffnung David Alsen

David Alsen ist

Tattookünstler des inzwischen zur Institution im Hafenkiez Ruhrort

gereiften Studios Hafenmarie. Aber seine „Leinwände“ sind nicht nur

die Körper seiner Kunden und Kundinnen, wie man rund um den Neumarkt

vielfältig in Augenschein nehmen kann.

Foto Rollin‘ Pictures

Seine Kunstwerke zieren Werbetafeln

Ruhrorter Geschäfte, die bienenfreundlichen, ursprünglich schwarzen

Blumenampeln sind ebenfalls aus seiner Feder gestaltet und sogar

einen unverkennbar von ihm gestalteten Fahrradständer kann man an

der Ankerbar bewundern.

Nicht nur als Werbetafeln seiner

Kunst versteht er die als Inspiration für Tätowierwillige dienenden,

im Studio am Neumarkt in Petersburger Hängung gezeigten Kunstwerke.

Auch auf T-Shirts oder profanen Alltagsgegenständen findet sich

seine „Handschrift“.

Dass die Ausstellung seiner Werke auch

über die Zeit des Hafenfestes im, dem Tattoo-Studio benachbarten

Projektladen stattfindet ist nicht zufällig, sondern

Herzensverpflichtung. Denn die Verbundenheit zum Quartier an Rhein

und Ruhr bezeugt unter anderem auch das von ihm gestaltete Logo des

Kreativquartier Ruhrort.

Samstag, 2. August 2025 um 19:00

Uhr Das PLUS am Neumarkt, Neumarkt 19, 47119 Duisburg-Ruhrort .

Eintritt frei(willig) - Hutveranstaltung Die Ausstellung ist vom

2.8. - 31.8.2025 zu den Öffnungszeiten des Projektladens zu

besuchen: Di, Mi + Do 10:00-13:00 Uhr.

Dancing Pipes

beim Sommerkonzert in der Hamborner Friedenskirche

In

der Friedenskirche in Duisburg Hamborn, Duisburger Straße 174,

sollen am 6. August um 19.30 Uhr die Pfeifen tanzen, denn so lautet

der englischsprachige Titel des Konzertprogramms von Lea Marie

Lenart. Die Gast-Organistin von der Marktkirche aus Lage/ Lippe

spielt mit „Dancing Pipes“ heitere Tänze aus England: Es handelt

sich um Kompositionen von u.a. Charles Hubert Parry, John Stanley,

Charles Villiers Stanford, John Ireland, William Walton und Edward

Elgar.

Auch für dieses Konzert der Reihe der Sommerkonzerte

an der Friedenskirche gilt: Wenn das Wetter mitspielt, kann das

kulturinteressierte Publikum nach der Aufführung im Kirchgarten mit

den Musikerinnen und Musikern bei einem Getränk ins Gespräch kommen.

Der Eintritt zu den Konzerten kostet jeweils

zehn Euro. Schüler, Studenten, Schwerbehinderte zahlen bei Vorlage

des Ausweises nur fünf Euro. Tiina Marjatta Henke beantwortet

Rückfragen und hat mehr Infos zu den Konzerten

(tiinamarjatta@posteo.de).

Lea Marie Lenart (Foto: www.leamarielenart.de).

Die Citykirche kennenlernen

Kostenfreie Führung durch Salvator

Die Salvatorkirche

am Burgplatz gehört zu Duisburgs bekanntesten und imponierendsten

Gotteshäusern. An jedem ersten Sonntag im Monat informieren

geschulte Gemeindeleute, meist Ehrenamtliche, über die Geschichte,

den Baustil und die besonderen Fenster der über 700 Jahre alten

Stadtkirche neben dem Rathaus.

Am Sonntag, 3. August 2025 um

15 Uhr macht Margot Dippe mit Interessierten an verschiedensten

Stellen der Kirche halt und berichtet dazu Wissenswertes und

Kurzweiliges. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, alle

Kirchenführungen in der Salvatorkirche sind kostenfrei. Infos zum

Gotteshaus gibt es unter

www.salvatorkirche.de.

Salvatorkiche - Foto Rolf Schotsch

Auszeiten

geben Chancen

Pfarrerin Sabine Schmitz vom evangelischen

Schulreferat spricht Sommersegen

Auszeiten geben Chancen. Diesen schönen

Gedanken entwickelt Seelsorgerin Sabine Schmitz in einem Kurzvideo zur

Sommerzeit. Die Pfarrerin des Evangelischen Schulreferates Duisburg Niederrhein

weist in ihrem Statement auch auf die besondere, wichtige Wirkung der Auszeit

hin: „Wir erleben, dass es nicht so sein muss, wie es immer ist. Es geht auch

anders. Das eröffnet uns Möglichkeiten. Vielleicht ändert sich etwas zum Guten?“

Pfarrerin Schmitz beendet ihre Ansprache mit Gottes Segen. Das Video ist auf dem

Youtubekanal „Evangelisch in Duisburg“ zu sehen. Infos zum Kirchenkreis, den

Gemeinden und Einrichtungen gibt es im Netz unter www.kirche-duisburg.de; Infos

zum Schulreferat unter

www.schulreferat.duisburg-niederrhein.ekir.de.

Hier ist der Redetext

des Videostatements

Es ist wieder soweit: Die Schulen machen Ferien. Es wird

ruhiger. Und Menschen fahren weg, andere bleiben hier und entspannen. Manches

muss in den nächsten Wochen auch anders organisiert werden. Auszeit. Auszeiten

geben Chancen: vielleicht zur Ruhe zu kommen, vielleicht etwas ganz anderes zu

erleben, vielleicht einfach nur mitzubekommen, was sonst so um mich herum

passiert.

Das wichtige an der Auszeit: Wir erleben, dass es nicht so

sein muss, wie es immer ist. Es geht auch anders. Das eröffnet uns

Möglichkeiten. Vielleicht ändert sich etwas zum Guten? Damit das Leben gut wird,

begleitet uns Gott: im Alltag, in der Auszeit. Damit das Leben schön ist. So

möge Gott Ihre Sommertage segnen und Sie bewahren und behüten.

NRW: Flächen für Weizenanbau im Jahr 2025 um 21 %

gestiegen

* Getreide wird auf 51,7 % der Ackerfläche angebaut.

*

Kartoffelflächen nehmen weiter zu.

* Rückgang bei den Flächen für den Anbau

von Silo- und Körnermais.

Die Anbaufläche für Weizen wurde in

Nordrhein-Westfalen im Jahr 2025 gegenüber 2024 um 21,2 % auf 253.000 Hektar

ausgedehnt (2024: 208.800 Hektar). Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand von ersten, vorläufigen

Ergebnissen der Bodennutzungshaupterhebung mitteilt ist das die größte Fläche

für Weizenanbau seit 2019.

C

Pixabay

Getreide wird auf 51,7 % der Ackerfläche angebaut Den größten

Anteil an der nordrhein-westfälischen Getreidefläche hat traditionell

Winterweizen. Mit 248.600 Hektar wurde er in diesem Jahr auf 23,2 % des

Ackerlandes angebaut; die Fläche dieser Getreideart war damit um 50.000 Hektar

(+25,2 %) größer als 2024. Beim Sommerweizen nahm die Anbaufläche auf

4.400 Hektar ab (−5.800 Hektar).

Insgesamt bauten die

nordrhein-westfälischen Landwirte im Jahr 2025 auf 553.700 Hektar (+5,2 %

gegenüber 2024) Getreide an; das ist etwas mehr als die Hälfte der gesamten

Ackerfläche (51,7 %). Einen Rückgang der Anbauflächen gab es bei Silo- und

Körnermais: Silomais wurde in diesem Jahr auf 210.400 Hektar angebaut; das waren

2,3 % weniger als 2024 (damals: 215.300 Hektar).

Die Anbaufläche von

Körnermais wurde von 84.700 Hektar um 14,3 % auf 72.500 Hektar verringert. Bei

Silomais wird die gesamte Pflanze geerntet, zu Silage verarbeitet und in Silos

gelagert, um z. B. als Futtermittel oder als Substrat für Biogasanlagen

verwendet zu werden.

Beim Körnermais werden nur die Maiskörner geerntet,

die restlichen Pflanzenbestandteile verbleiben auf dem Feld. Kartoffelflächen

auch 2025 ausgeweitet Die Anbaufläche für Winterraps wurde 2025 wieder

ausgedehnt, nachdem 2024 ein Rückgang zu verzeichnen war. Winterraps wurde auf

57.400 Hektar angebaut (2024: 52.900 Hektar).

Die Anbaufläche von

Kartoffeln erhöhte sich dem Trend der letzten Jahre entsprechend weiter um 6,7 %

auf 47.800 Hektar (2024: 44.800 Hektar). Die Anbaufläche von Zuckerrüben gingen

um 6,4 % auf 57.200 Hektar (2024: 61.100 Hektar) zurück.

Der

Durchschnittsmensch in Deutschland: Wie er lebt, wohnt und arbeitet

• Ende 2024 war der Durchschnittsmensch 44,9 Jahre alt, die

Durchschnittsfrau war gut zweieinhalb Jahre älter als der Durchschnittsmann

• Der Durchschnittsmensch lebt mit einer weiteren Person zusammen in einem

Haushalt, die Durchschnittswohnung hat 94,4 Quadratmeter

Ob von jung bis

alt, von klein bis groß oder von arm bis reich: Mal angenommen, ein Mensch in

Deutschland stünde für alle 83,6 Millionen, die hier leben. Dann wäre dieser

Durchschnittsmensch 44,9 Jahre alt zum Jahresende 2024. Das teilt das

Statistische Bundesamt (Destatis) zum Start einer Sonderseite mit, die den

Durchschnittsmenschen in Deutschland in vielen verschiedenen Lebensbereichen

beschreibt.

Die

Durchschnittsfrau war mit 46,2 Jahren gut zweieinhalb Jahre älter als der

Durchschnittsmann (43,5 Jahren).

Das höhere Durchschnittsalter von

Frauen hängt mit ihrer höheren Lebenserwartung zusammen. Bei Geburt im Jahr 2024

betrug die Lebenserwartung der Durchschnittsfrau 83,5 Jahre. Mit 78,9 Jahren

hatte der Durchschnittsmann eine um etwa viereinhalb Jahre geringere

Lebenserwartung.

Lebt der Durchschnittsmensch in einer Familie, dann hat

diese 3,4 Mitglieder im Haushalt Laut Mikrozensus 2024 hat die Familie des

Durchschnittsmenschen 3,4 Mitglieder. Familien sind hier im engeren Sinne

definiert als alle Eltern-Kind-Konstellationen, die zusammen in einem Haushalt

leben.

Betrachtet man sämtliche Haushaltsformen vom Einpersonenhaushalt bis zur

Großfamilie, dann lebt der Durchschnittsmensch mit einer weiteren Person

zusammen in einem Haushalt (2,0 Mitglieder je Haushalt). Wie der

Durchschnittsmensch wohnt, zeigen die Ergebnisse der Gebäude- und

Wohnungszählung des Zensus 2022.

Die Durchschnittswohnung hat demnach

eine Wohnfläche von 94,4 Quadratmetern und kostet 7,28 Euro Nettokaltmiete pro

Quadratmeter. Vollzeitbeschäftigte verdienten im Durchschnitt 4 634 Euro brutto

im April 2024 – Medianverdienst bei 3 978 Euro Betrachtet man alle abhängig

Beschäftigten in Vollzeit, dann verdiente der vollzeitbeschäftigte

Durchschnittsmensch im April 2024 ohne Sonderzahlungen 4 634 Euro brutto.

Vollzeitbeschäftigte Frauen verdienten im Schnitt 4 214 Euro brutto im Monat und

damit deutlich weniger als vollzeitbeschäftigte Männer mit 4 830 Euro.

Insbesondere bei Verdienstdaten wird deutlich, dass Durchschnittswerte mit Blick

auf Aussagekraft und Interpretation limitiert sein können.

Der

Durchschnittswert, auch arithmetisches Mittel genannt, ist anfällig für extreme

Werte und kann ein verzerrtes Bild liefern. Da wenige Personen mit sehr hohen

Verdiensten den Durchschnitt stark beeinflussen können, wird hier häufig auch

der Median als aussagekräftiger Mittelwert herangezogen.

Er teilt eine

Verteilung in zwei gleich große Hälften: 50 % der Werte liegen unterhalb des

Medians und 50 % liegen darüber. Betrachtet man die Medianverdienste, verdiente

ein Vollzeitbeschäftigter im Mittel 3 978 Euro brutto im April 2024 (ohne

Sonderzahlungen). Mit einem mittleren Bruttomonatsverdienst von 3 777 Euro

brutto verdiente die vollzeitbeschäftigte Frau exakt 300 Euro weniger als der

vollzeitbeschäftigte Mann mit 4 077 Euro.

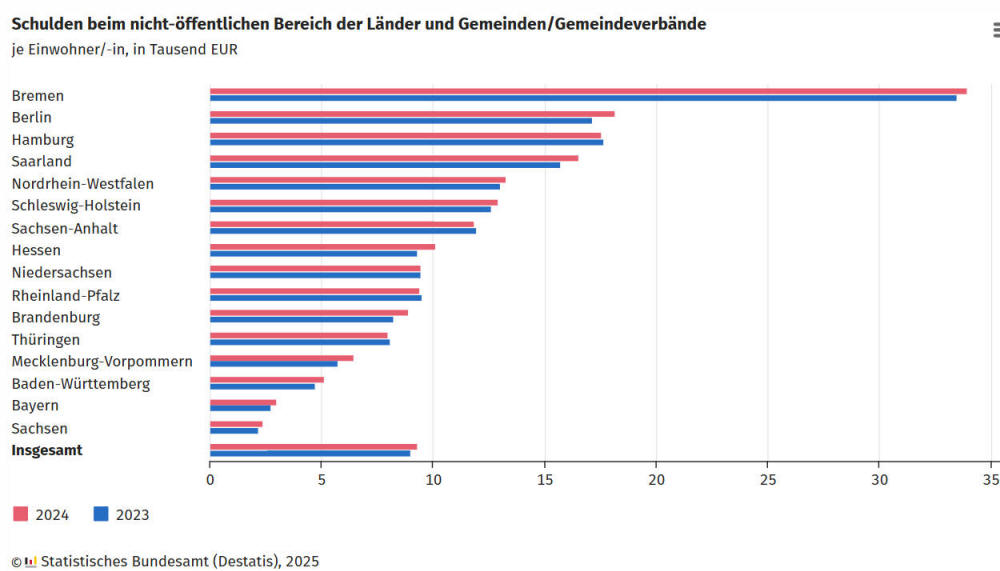

Pro-Kopf-Verschuldung steigt

im Jahr 2024 auf über 30 000 Euro

Öffentlicher Schuldenstand

steigt um 63,4 Milliarden Euro auf 2 510,5 Milliarden Euro

Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und

Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller

Extrahaushalte) war beim nicht-öffentlichen Bereich zum Jahresende

2024 mit 2 510,5 Milliarden Euro verschuldet. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) nach endgültigen Ergebnissen weiter mitteilt,

entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland von 30

062 Euro. Das waren 669 Euro mehr als Ende 2023. Zum nicht-

öffentlichen Bereich gehören Kreditinstitute und der sonstige

inländische und ausländische Bereich, zum Beispiel private

Unternehmen im In- und Ausland.

Gegenüber dem Jahresende 2023 stieg die öffentliche Verschuldung zum

Jahresende 2024 um 2,6 % (63,4 Milliarden Euro).

Der Zuwachs kam

durch Schuldenanstiege bei allen Gebietskörperschaften zustande,

wobei der prozentuale Anstieg bei den Gemeinden und Gemeindeverbände

am größten war. Schulden des Bundes steigen um 35 Milliarden Euro

Der Bund war Ende 2024 mit 1 732,7 Milliarden Euro verschuldet.

Der Schuldenstand stieg damit gegenüber dem Jahresende 2023 um

2,1 % beziehungsweise 35,0 Milliarden Euro. Auf die Bevölkerungszahl

umgerechnet betrugen die Schulden des Bundes 20 748 Euro pro Kopf

(2023: 20 391 Euro).

Anstieg der Länderschulden ebenfalls

bei 2,1 %

Die Schulden der Länder stiegen 2024 um 2,1 %

(12,5 Milliarden Euro) auf 607,3 Milliarden Euro. Dies war der erste

Anstieg gegenüber einem Vorjahr seit dem Jahr 2021, als die

Verschuldung auf 638,6 Milliarden Euro angewachsen war. Der

durchschnittliche Länder-Schuldenstand pro Kopf im Jahr 2024 betrug

7 273 Euro (2023: 7 145 Euro).

Die Schulden pro Kopf waren

Ende 2024 in den Stadtstaaten wie in den Vorjahren am höchsten: Sie

lagen in Bremen bei 33 934 Euro (2023: 33 483 Euro), in Hamburg bei

17 571 Euro (2023: 17 642 Euro) und in Berlin bei 18 173 Euro (2023:

17 155 Euro). Zu beachten ist, dass die Stadtstaaten – anders als

die Flächenländer – auch kommunale Aufgaben wahrnehmen.

Unter den Flächenländern hatte das Saarland mit 13 697 Euro (2023:

12 934 Euro) pro Kopf weiterhin die höchste Verschuldung, gefolgt

von Schleswig-Holstein mit 10 903 Euro (2023: 10 784 Euro). Am

niedrigsten war die Pro-Kopf-Verschuldung im Ländervergleich wie in

den Vorjahren in Bayern mit 1 353 Euro (2023: 1 321 Euro) und in

Sachsen mit 1 482 Euro (2023: 1 417 Euro).

Kommunale

Verschuldung erhöht sich um 10,3 %

Die Verschuldung der

Gemeinden und Gemeindeverbände wuchs im fünften Jahr in Folge und

erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 10,3 % (15,9 Milliarden Euro)

auf 170,5 Milliarden Euro. Daraus ergibt sich eine

Pro-Kopf-Verschuldung von 2 206 Euro (2023: 2 005 Euro) an

kommunalen Schulden.

Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von

3 577 Euro (2023: 3 158 Euro) waren wie im Vorjahr die Kommunen in

Nordrhein-Westfalen am höchsten verschuldet. Es folgen die

hessischen Kommunen mit einer Verschuldung pro Kopf von 3 009 Euro

(2023: 2 734 Euro). Auf Platz drei der am höchsten verschuldeten

Kommunen liegen trotz der Entlastung durch den "Saarlandpakt" die

saarländischen Gemeinden und Gemeindeverbände mit einer

Pro-Kopf-Verschuldung von 2 824 Euro (2023: 2 796 Euro).

Die

kommunale Ebene von Rheinland-Pfalz, die im Jahr 2022 noch am

höchsten pro Kopf verschuldet war, ist aufgrund der Entlastungen im

Rahmen des Landesprogramms "Partnerschaft zur Entschuldung der

Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) erstmals nicht mehr unter den

Top 3 der am höchsten verschuldeten Kommunen vertreten (2024:

2 388 Euro, 2023: 3 076 Euro).

Die geringste kommunale

Pro-Kopf-Verschuldung verzeichneten 2024 die Kommunen in Brandenburg

mit 581 Euro (2023: 556 Euro), gefolgt von den Kommunen in Thüringen

mit 867 Euro (2023: 898 Euro) und in Sachsen mit 892 Euro (2023:

758 Euro). Die Sozialversicherung war Ende 2024 mit 0,12 Euro (2023:

0,48 Euro) pro Kopf verschuldet. Die Gesamtschulden verringerten

sich dabei um 73,9 % auf 10 Millionen Euro (2023:

40 Millionen Euro).