|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 32. Kalenderwoche:

4. August

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Dienstag, 5. August 2025

Der

besondere Abendhimmel

Rollwolke am 5. August - düster, aber

faszinierend mit heftiger Windboe. BZ-haje

Netze Duisburg nutzen Sommerferien für Bauarbeiten zur

Minimierung der Belastungen

Die Netze Duisburg GmbH

investiert jedes Jahr mehrere Millionen Euro in den Unterhalt,

Ausbau und die Modernisierung der Strom-, Gas-, Fernwärme- und

Wassernetze in Duisburg. Der lokale Verteilnetzbetreiber hat auch in

diesem Jahr gezielt Baumaßnahmen in die Sommerferien verlegt, um die

Auswirkungen auf den Straßenverkehr sowie die Schulwegsituation so

gering wie möglich zu halten. Durch die reduzierten Verkehrsströme

während der Ferienzeit lassen sich Einschränkungen für Bürgerinnen

und Bürger deutlich minimieren.

•

In Rumeln auf der Düsseldorfer Straße in Höhe Böschhof

erneuern die Netze Duisburg derzeit Mittel- und

Niederspannungskabel. Insgesamt werden dort 250 Meter Kabel verlegt.

Die Maßnahme hat am 14. Juli begonnen und wird voraussichtlich am

15. August abgeschlossen sein. In diese Modernisierung investieren

die Netze Duisburg rund 70.000 Euro.

Um die Arbeiten

durchführen zu können, wurde eine Einbahnstraße eingerichtet. In

Fahrtrichtung Krefeld ist eine Umleitung ausgeschildert.

Fußgängerinnen und Fußgänger werden gebeten, im Bereich der

Baustelle die Straßenseite zu wechseln.

•

In Rheinhausen am Flutweg 63 wird eine bestehende

Netzstation erneuert und Mittel- sowie Niederspannungskabel verlegt.

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu Schulwegen finden die Arbeiten

bewusst während der Sommerferien statt. Insgesamt werden 830 Meter

Kabel verlegt. Die Arbeiten begannen am 22. Juli und dauern

voraussichtlich bis zum 22. August. Die Netze Duisburg investieren

hier rund 170.000 Euro. Die Beeinträchtigungen durch die Baustelle

sind nur gering: Fußgängerinnen und Fußgänger müssen lediglich die

Straßenseite wechseln.

•

In Neudorf, auf Höhe der Gneisenaustraße 251, werden

Hausanschlüsse erneuert und ein Niederspannungskabel verlegt.

Insgesamt werden 140 Meter Kabel eingebaut. Die Maßnahme beginnt am

14. August und wird bereits einen Tag später, am 15. August,

abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich auf 55.000 Euro. Für

den Fuß- und Fahrzeugverkehr entstehen hier keine Einschränkungen.

Die Netze Duisburg modernisieren jedes Jahr viele Kilometer

Versorgungsnetze. Einige Maßnahmen werden extra in den Sommerferien

durchgeführt, um weniger Auswirkungen auf den Verkehrsfluss und

Schulwege zu haben. Quelle: Netze Duisburg

IG BAU

Duisburg-Niederrhein: Bewerbung bis 1. September – 300 Euro pro

Monat Stipendium winkt: Fitte Azubis sollen ihren Hut in den Ring

werfen

Top-Azubis haben die Chance auf ein dickeres

Portemonnaie: Gute und engagierte Auszubildende in Duisburg können

sich jetzt für ein Stipendium bewerben. Die gewerkschaftsnahe

Hans-Böckler-Stiftung unterstützt mit dem Projekt „Talente in der

Beruflichen Bildung“ (TiBB) junge Menschen, die in der Ausbildung

hervorstechen.

Ihnen winken mit dem Stipendium 300 Euro pro

Monat – und das drei Jahre lang, so die IG BAU Duisburg-Niederrhein.

Wer sich bewerben wolle, müsse am Ende des ersten oder am Anfang des

zweiten Ausbildungsjahres sein. Die Hans-Böckler-Stiftung nehme

Bewerbungen noch bis zum 1. September entgegen. Mehr Infos unter:

www.tibb-boeckler.de/index.htm

„Es geht um fitte Azubis: Um Jugendliche, die in der Ausbildung gut

sind, die im Betrieb einiges bewegen und die sich auch im Alltag

engagiert zeigen und Verantwortung übernehmen“, sagt Karina Pfau von

der IG BAU. Wer in Duisburg so einen Azubi kenne, solle ihm einen

Tipp auf das TiBB-Stipendium geben.

„Es lohnt sich, jetzt

den Hut in den Ring zu werfen. Dabei spielt es keine Rolle, welchen

Beruf der Azubi ansteuert: Ob als Maler oder Maurer, Floristin,

Fliesenleger oder Forstwirt – ganz egal. Hauptsache, die Azubis sind

motiviert und haben Lust, die Arbeitswelt von morgen mit guten Ideen

voranzubringen“, so die Vorsitzende der IG BAU Duisburg-Niederrhein,

Karina Pfau.

Neben dem monatlichen Stipendiengeld fördere

TiBB die Azubis auch gezielt: „Es gibt ‚Extra-Portionen Bildung‘:

Das Stipendium unterstützt die Jugendlichen darin, den späteren

Beruf zu meistern. Es bietet Module zur Weiterbildung. Dabei geht es

um berufsübergreifende Kompetenzen, um Demokratie- und

Karriereförderung. Außerdem winken Sprachkurse und ein

Auslandsaufenthalt“, so Karina Pfau. Gefördert wird das Stipendium

vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.

Marina-Markt am Sonntag ab 11 Uhr im Innenhafen

Der Marina-Markt im Duisburger Innenhafen wird am

kommenden Sonntag zum Sommer-Vergnügen. Die Wetterprognose für das

Wochenende sieht Sonnenschein und bis zu 28 Grad. „Für den Markt am

Innenhafen ist das Wetter perfekt“, bestätigt Alexander Klomparend

als Sprecher des Veranstalters Duisburg Kontor. Geöffnet ist der

Marina-Markt von 11 bis 18 Uhr.

Neben vielen Händlern mit

ausgewählten frischen Lebensmittelangeboten wird an zahlreichen

Ständen Kunst und künstlerisches Handwerk angeboten, kündigt

Klomparend an. Darüber hinaus soll es ein breites Angebot an

internationalen Speisen und kühlen Getränken geben, so dass der

sommerliche Marktbummel am Wasser zum mediterranen Erlebnis werden

kann.

Für die kleinen Besucher ist laut Veranstalter

ebenfalls gesorgt. Neben der Stadtwerke-Hüpfburg und einem

Bungee-Trampolin können die Kinder unter Anleitung töpfern.

Außerdem dabei: Die freiwillige Feuerwehr, der Verein Gänseblümchen

aus Voerde und der Frauen-Serviceclub Soroptimist International

Duisburg-Mülheim.

Foto Ilja Höpping, Stadt Duisburg

Kommunalwahl-Navi:

Klicken, vergleichen, wählen

Ein neuer Radweg, weniger

Kita-Gebühren oder mehr Videoüberwachung an Bahnhöfen? Wer in

Nordrhein-Westfalen lebt, kann am 14. September 2025 mitentscheiden

– es ist Kommunalwahl. Zur Abstimmung stehen Stadträte,

Bürgermeister:innen, Landrät:innen und mehr. Doch viele Menschen

fragen sich:

Wo soll ich mein Kreuz machen?

Was

unterscheidet die Parteien?

Und um welche Themen geht’s

eigentlich?

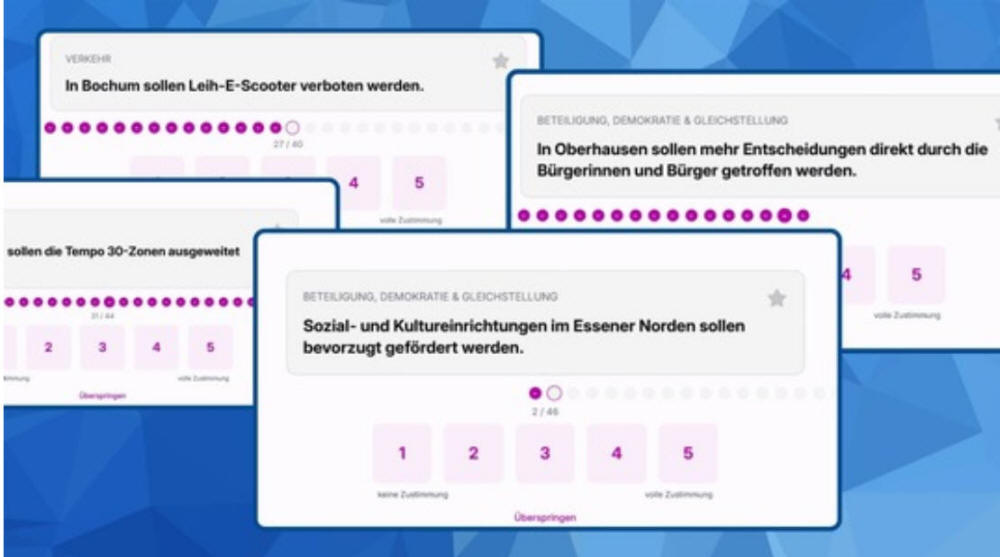

Screenshots von typischen Themen in den Kommunalwahl-Navis. © UDE

Die NRW School of Governance der Universität Duisburg-Essen

und die Universität Münster haben daher für einige Großstädte eine

digitale Wahlhilfe entwickelt: das Kommunalwahl-Navi. Es soll

helfen, die eigene Haltung mit den Positionen der Parteien

abzugleichen.

Das Kommunalwahl-Navi läuft für acht Städte:

Für Duisburg,

Essen,

Oberhausen,

Bochum,

Köln geht es

Mitte August online, für

Münster,

Bielefeld,

Paderborn ist es

ab 4. August verfügbar. Wer das Navi nutzt, soll die Positionen der

Parteien in der jeweiligen Stadt verstehen und sie vergleichen

können, ohne sich mühsam durch Programme und Politiksprech zu

arbeiten.

Damit das funktioniert, haben PD Dr. Julia

Schwanholz, Raphael Moser, Dr. Ray Hebestreit.(alle Universität

Duisburg-Essen, UDE) und Prof. Dr. Norbert Kersting (Universität

Münster) im Juli mit rund 60 Studierenden Thesen entwickelt. Diese

wurden an alle kandidierenden Parteien, Wählerbündnisse und

Bürgerlisten in den genannten Städten geschickt. Niemand wurde

ausgeschlossen.

„Die meisten reagieren schnell und

konstruktiv, einige haben wir mehrfach erinnert“, so Schwanholz.

Prüfen, diskutieren, aussortieren „Uns war wichtig, lokale

Besonderheiten zu berücksichtigen“, sagt die

Politikwissenschaftlerin. „Neben übergreifenden Themen wie Bildung,

Verkehr oder Wohnen haben wir auch lokalspezifische Fragen

erarbeitet – etwa zu Radwegen, Videoüberwachung oder kommunalen

Finanzen.“

Was an Antworten eingeht, wird nicht einfach

übernommen, sondern geprüft, diskutiert und manchmal auch

aussortiert. Denn nur Thesen, die wirklich Unterschiede zwischen den

Parteien sichtbar machen, werden ins Navi aufgenommen. Für die

Umsetzung nutzen die Wissenschaftler:innen die Plattform VOTO. Sie

hat sich bereits in anderen Bundesländern bewährt und wird

bundesweit in der politischen Bildung eingesetzt.

Nur: Was

bringt so ein Navi überhaupt? „Die Forschung zeigt: Wer eine

Wahlhilfe nutzt, wählt informierter – und überhaupt: geht eher

wählen“, sagt Schwanholz. Besonders für junge oder unentschlossene

Menschen könne das Navi ein Anstoß sein, sich mit

kommunalpolitischen Fragen auseinanderzusetzen. Und die sind oft

näher dran, als man denkt: „Ob Buslinie, Parkbank oder Bolzplatz –

viele politische Entscheidungen betreffen direkt unser Wohnviertel.

Wer glaubt, dass Politik nur in Berlin oder Brüssel gemacht

wird, liegt falsch. Kommunalpolitik gestaltet unser direktes

Lebensumfeld. Wer hier wählt“, appelliert Schwanholz, „kann mit

seiner Stimme tatsächlich etwas bewegen!“

URL der

Kommunalwahl-Navis, online ab Mitte August:

Duisburg:

https://app.voto.vote/de/app/12968927

Essen:

https://app.voto.vote/de/app/14583798

Oberhausen:

https://app.voto.vote/de/app/13786581

Bochum:

https://app.voto.vote/de/app/14542761

Köln:

https://app.voto.vote/de/app/3868580

Bereits online: Münster:

https://app.voto.vote/de/app/3141396

Bielefeld:

https://app.voto.vote/de/app/2249723

Paderborn:

https://app.voto.vote/de/app/2544056

Stärkung von KI-Innovationen und Gründungskultur

-UDE erhält Förderung durch Start-up Center.NRW

Wie

lässt sich Unternehmertum an Hochschulen digital neu denken und

durch Künstliche Intelligenz beschleunigen? Die Universität

Duisburg-Essen tritt an, mit dem Projekt SMART GUIDE eine

zukunftsweisende Antwort zu liefern – und gehört damit zu den 14

Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, die über das Programm Start-up

Center.NRW von Land und Europäischer Union in den kommenden drei

Jahren gefördert werden.

Insgesamt 18 Millionen Euro stehen

dafür landesweit zur Verfügung. Das Ziel ist klar: „Wir entwickeln

die Universität Duisburg-Essen zum Innovationsmotor für KI-basierte

Produkte und Geschäftsmodelle weiter“, sagt Prof. Dr. Hannes Rothe.

Er ist Lehrstuhlinhaber am Rhine-Ruhr Institute of Information

Systems, Leiter des Place Beyond Bytes und Koordinator des Projektes

SMART GUIDE, das nun mit rund 1,5 Millionen Euro gefördert wird.

Damit sollen Teile des Gründungsprozesses mit bestehenden

KI-Technologien automatisiert werden.

„Diese neuen

KI-Technologien werden uns helfen, zukunftsweisende Lösungen zu

erschaffen, die aktiv zur nachhaltigen Transformation der gesamten

Region beitragen“, so Rothe weiter. Gemeinsam mit dem Zentrum für

Gründungen und Innopreneurship GUIDE der Universität Duisburg-Essen

(UDE) vereint SMART GUIDE die herausragende Expertise des Instituts

für Künstliche Intelligenz in der Medizin (IKIM), des Fachgebiets

Verteilte Systeme (VS), der Networked Embedded Systems Group sowie

des Co-Creation Labs Place Beyond Bytes (PBB).

Durch das

Zusammenspiel von technologischem Know-how und fachspezifischem

Wissen werden so Gründungsprozesse an der UDE deutlich beschleunigt.

Denn gerade bei innovativen Start-ups zählt in der Gründungsphase

oft jede Woche, um mit einer Idee erfolgreich am Markt zu sein.

Ein zentrales Element des Projekts: ein KI-Fabrikationslabor.

Hier werden Erfahrungen der auslaufenden

Exzellenz

Start-up Center.NRW-Initiative

genutzt und typische Herausforderungen des Gründungsprozesses

zukünftig via KI automatisiert. Gründungsteams erhalten dafür Zugang

zu speziellen Trainings und auf sie zugeschnittene

KI-Softwarelösungen.

Das beschleunigt den gesamten

Innovationsprozess – von der datenbasierten

Entscheidungsunterstützung, über die automatisierte Entwicklung und

Testing von Prototypen, bis zur Ansprache von zukünftigen

Nutzer:innen. In Eventformaten wie “AI for Good”-Hackathons werden

neue Use Cases, etwa zu Gesundheit, Logistik und 5G/6G, erarbeitet.

Zudem richtet sich SMART GUIDE auch gezielt an Start-ups, deren

Produkt im Kern auf KI basiert.

Mit dem Format

„Entrepreneurs-in-Residence“ werden beispielsweise erfahrene

Unternehmer:innen ihr Wissen weitergeben und zeitlich begrenzt

Führungspositionen in Start-ups übernehmen. Darüber hinaus ist die

UDE eng mit nationalen und europäischen Initiativen verknüpft –

beispielsweise über begleitende Projekte wie ZaKI.D, EHDS4ALL oder

KI4KMU am Niederrhein.

Die Abstimmung mit führenden

Accelerator-Programmen, wie der BRYCK Startup Alliance und UNITE –

KI Entrepreneurship Zentrum (K.I.E.Z.) verstärkt die Strahlkraft der

Maßnahmen zusätzlich.

Stadtführung: „Stadtgeschichte

draußen – Wiederaufbau und Wirtschaftswunder. Ein Rundgang durch die

Duisburger Innenstadt“

Dr. Andreas Pilger, Leiter des

Stadtarchivs, bietet am Donnerstag, 7. August, um 17 Uhr, Treffpunkt

am Mercatorbrunnen auf dem Burgplatz in der Innenstadt einen

Rundgang zur städtebaulichen Entwicklung der Duisburger Innenstadt

in der Nachkriegszeit an.

Mercatorhalle 1965 - C Stadtarchiv

Nach dem Zweiten Weltkrieg

schuf der Wiederaufbau ein neues architektonisches Erscheinungsbild

der Duisburger Innenstadt. Der Rundgang führt vom Rathaus über den

König-Heinrich-Platz, über das Bankenviertel an der Königsstraße,

die Düsseldorfer Straße bis zum Kuhtor.

Der Rundgang zeigt

den Übergang von einem zunächst behutsamen Wiederaufbau zu einer

zunehmend selbstbewussten und modernen Umgestaltung der Duisburger

City. Ergänzend zur konkreten Geschichte der Gebäude und Plätze

erläutert der Rundgang auch die gesellschaftlichen und politischen

Hintergründe der Stadtplanung jener Zeit. Der Rundgang ist

kostenfrei; eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Stadtmuseum: Livespeaker stehen für Gespräche zur

Verfügung

Im Kultur- und Stadthistorischen Museum,

Johannes-Corputius-Platz 1 am Duisburger Innenhafen, stehen am 10.

August von 13 bis 16 Uhr zwei sogenannte „Livespeaker“ des Zentrums

für Erinnerungskultur in der Ausstellung ÜBERSEeHEN als

Ansprechpartner zur Verfügung. Die pädagogischen Kräfte können für

Fragen und Gespräche im Ausstellungsraum angesprochen werden.

„Manchmal ergeben sich beim Lesen der Texte Fragen oder beim

Betrachten eines Exponats. Diese Fragen würde man dann gerne dem

Ausstellungsteam stellen“, erklärt Kuratorin Christa Frins. „Das ist

an diesem Tag möglich. Also: gerne ansprechen!“ Die Livespeaker sind

an ihrem Ansteckbutton erkennbar.

Anders als bei einer

Gruppenführung bietet dieses Format die Möglichkeit, einzelne Fragen

zu stellen oder individuell ins Gespräch über das Ausstellungsthema,

ein Objekt oder eigene Erfahrungen mit den Themen Kolonialismus oder

Rassismus zu kommen.

Einmal im Monat findet sonntags das

Angebot in der Ausstellung „ÜBERSeHEN. Auf (post)kolonialer

Spurensuche in Duisburg“ statt, jeweils passend zu den

Marina-Märkten.

Die Livespeaker stehen am 3.8. von 13 bis 16 Uhr in der Ausstellung

für Fragen zur Verfügung. Kirscherfotografie/ZfE

Stadtmuseum: Workshop zu römischen Rundmühlenspielen

Zum Marina-Markt am Sonntag, 10. August, lädt das Kultur- und

Stadthistorische Museum, Johannes-Corputius-Platz 1 am Duisburger

Innenhafen, von 12 bis 17 Uhr alle kleinen und großen Gäste ein, in

die faszinierende Welt der Antike einzutauchen. Gemeinsam mit

Patrick Hayes besteht die Möglichkeit, römische Rundmühlenspiele zu

basteln und dabei mehr über die Freizeitvergnügungen im alten Rom

erfahren.

Die Spiele sind nicht nur unterhaltsam, sondern

auch lehrreich. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Mercator-Café ist

an diesem Tag mit heißen und kalten Erfrischungen sowie leckerem

Kuchen geöffnet! Das gesamte Programm des Stadtmuseums ist online

unter www.stadtmuseum-duisburg.de abrufbar.

Innovative Gesundheitsprojekte aus dem Ruhrgebiet erhalten

EU-Förderung

Fünf Projekte aus dem Ruhrgebiet arbeiten

mit Unterstützung der Europäischen Union an der

Gesundheitsversorgung von morgen. Die Projekte konnten sich in der

dritten Runde des Innovationswettbewerbs "Gesünder.IN.NRW"

durchsetzen. Insgesamt wurden 15 Vorhaben ausgewählt, die mit

insgesamt rund 27,6 Millionen Euro unterstützt werden.

So

soll der Transfer neuer Ideen aus Wissenschaft und Wirtschaft in

marktreife und nachhaltige Produkte sowie Dienstleistungen gelingen.

Im Ruhrgebiet wurden ausgewählt: das Projekt "Activity Regained" zur

Entwicklung KI-gestützter Modelle, die medizinische Daten aus einer

Multisensortechnologie zusammenführen (Projektkoordination:

Lehrstuhl für Mechanik und Robotik, Universität Duisburg-Essen)

sowie das Projekt "MikrobiomProCheck" rund um Mikrobiomanalysen zur

besseren Behandlung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen

(Projektkoordination: Leibniz Institut für Analytische

Wissenschaften – ISAS, Dortmund). Außerdem: "myOn" zur Entwicklung

eines tragbaren sowie kabel- und batterielosen

Elektromyografie-Systems zur Diagnose von Nerven- und

Muskelerkrankungen (Projektkoordination:

Systeme der

Medizintechnik, Universität Duisburg-Essen), "ReACT-GBM" rund um

Hemmstoffe gegen Resistenzen bei Chemotherapien und die

Barrierewirkung der Blut-Hirn-Schranke bei bösartigen Hirntumoren

(Projektkoordination: KyDo Therapeutics, Dortmund) sowie "SmartPODS"

zur telemedizinischen Unterstützung der Reha nach orthopädischen

Operationen (Projektkoordination: Lehrstuhl Orthopädie und

Unfallchirurgie, Universität Duisburg-Essen). Die Förderung der

Projekte ist für Anfang des kommenden Jahres geplant. idr -

Informationen unter

http://www.efre.nrw

Manifesta startet Open Call

für lokale Projekte im Ruhrgebiet

Die Manifesta 16 Ruhr

startet ihren Open Call für lokale Projekte: Bis zum 30. September

können Initiativen, Kollektive, Institutionen und Einzelpersonen aus

dem gesamten Ruhrgebiet interdisziplinäre soziokulturelle Projekte

vorschlagen. Gefragt sind Vorhaben, die vielfältige Gruppen

zusammenbringen und den sozialen Zusammenhalt z. B. durch Kunst,

Musik, Literatur, Ökologie und Sport stärken.

Die Projekte

sollen gemeinsame Perspektiven innerhalb der diversen Gesellschaft

des Ruhrgebiets sichtbar machen und vorzugsweise in oder in der Nähe

einer (ehemaligen) Gebetsstätte einer Ruhrgebietsstadt stattfinden.

Die elf ausgewählten Projektpartner schließen eine

Kooperationsvereinbarung mit der Manifesta 16 ab, die einen

finanziellen Beitrag von bis zu 15.000 Euro beinhaltet.

Die

ausgewählten Vorhaben werden Teil des Manifesta 16 Programms. Die

Projekte können im gesamten Ruhrgebiet stattfinden. Es sind noch

Informationsveranstaltungen geplant. Die Manifesta, eine europäische

nomadische Biennale für zeitgenössische Kunst, kommt vom 21. Juni

bis 4. Oktober 2026 ins Ruhrgebiet.

Mehr als 100 Tage lang

präsentiert sie in mehreren Städten der Region künstlerische, urbane

und soziale Interventionen. Sie setzt sich mit sozialen, politischen

und ökologischen Themen auseinander und bietet neue Perspektiven auf

die historischen und gegenwärtigen Strukturen des Ruhrgebiets.

Im Zentrum steht dabei die Umnutzung von Nachkriegskirchen. Die

International Foundation Manifesta (IFM), der Regionalverband Ruhr

(RVR) und das NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft sind die

Initiatoren der Manifesta 2026. IFM und RVR haben für die

Organisation und Durchführung die Manifesta 16 Ruhr gGmbH gegründet.

idr - Info:

http://www.manifesta16.org/opencall

Vor 10 Jahren in der BZ: Explosion im Chempark Krefeld-Uerdingen: Keine Gefahr für die Duisburger Bevölkerung

Die Feuerwehr Duisburg leistet im

Rahmen der überörtlichen Hilfe mit Rettungsdienst, dem

Bauzug und Rettungshunden. Derzeit sind 40 Duisburger

Feuerwehrkräfte vor Ort im Einsatz.

Aus bisher

unbekannter Ursache kam es im Chempark Krefeld-Uerdingen

heute gegen 14 Uhr zu einer Explosion. Die Werkfeuerwehr

und die Berufsfeuerwehr sind im Einsatz, darunter auch

Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr in Duisburg. Bei

dem Ereignis traten kurzzeitig Titandioxid und Stickstoff

aus. Titandioxid ist ein weißes Farbpigment, das unter

anderem in Zahnpasta enthalten ist. Der Luftmesswagen ist

im Einsatz, es wurden keine erhöhten Werte festgestellt.

Für die Nachbarschaft besteht keine Gefahr.

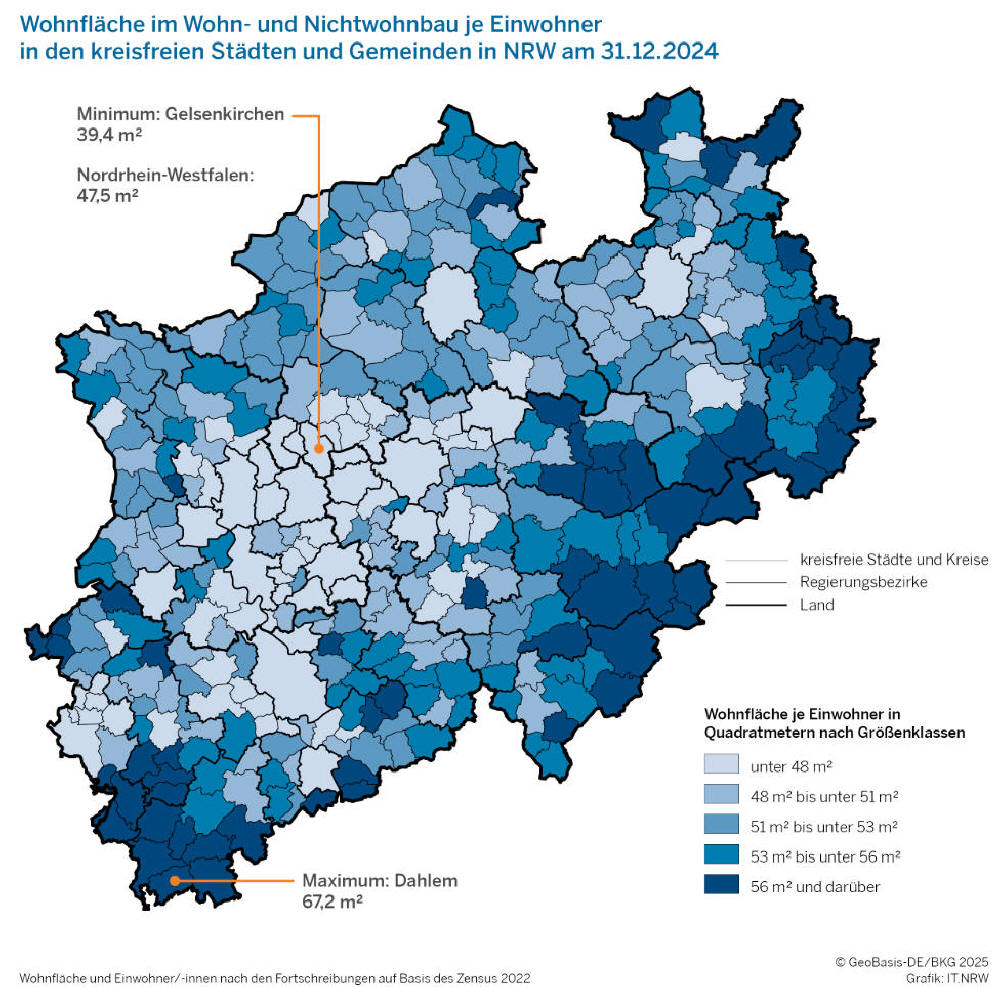

NRW: Wohnungsbestand 2024 im Vergleich zum

Vorjahr kaum gestiegen

* 9,3 Millionen

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden am 31.12.2024.

* Durchschnittswohnung in NRW ist 92,4 Quadratmeter

groß.

* Rund die Hälfte der Wohnungen hat drei oder

vier Räume.

* Wohnfläche je Einwohner ist in

Gelsenkirchen am geringsten.

Zum Stichtag

31.12.2024 gibt es in Nordrhein-Westfalen insgesamt

9,3 Millionen Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden.

Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als

Statistisches Landesamt mitteilt, ist die Zahl der

Wohnungen damit um 0,4 % höher als ein Jahr zuvor (+40.047

Wohnungen).

Die Durchschnittswohnung ist 92,4 qm

groß – ein Drittel der Wohnungen hat fünf und mehr Räume

Im Durchschnitt ist eine Wohnung in NRW 92,4 Quadratmeter

groß. Jedem Einwohner unseres Bundeslandes stehen

durchschnittlich 47,5 Quadratmeter Wohnfläche zur

Verfügung. Rein rechnerisch hat jede Wohnung 4,2 Räume

(einschließlich Küchen) und wird von 1,9 Personen bewohnt.

Rund die Hälfte der Wohnungen hat drei (24,5 %)

oder vier (26,8 %) Räume. Rund ein Drittel (34,3 %) aller

Wohnungen verfügt über fünf oder mehr Räume. 11,0 % sind

Zweiraum- und 3,3 % Einraumwohnungen. Die rein rechnerisch

größten Wohnungen des Landes gibt es Ende 2024 in den

Gemeinden Hopsten im Kreis Steinfurt (135,8 Quadratmeter),

Borgentreich im Kreis Höxter (134,2) und Stemwede im Kreis

Minden-Lübbecke (133,8).

In den Städten Aachen

(76,0 Quadratmeter), in Gelsenkirchen (76,8) sowie in

Duisburg und Köln (jeweils 77,3) sind die Wohnungen im

Schnitt am kleinsten. Auch die Wohnfläche, die jeder

Einwohner zur Verfügung hat, ist in den Städten

Gelsenkirchen (39,4 Quadratmeter) und Duisburg (40,0) sehr

gering, wohingegen im Hochsauerlandkreis (54,9) sowie im

Kreis Höxter (57,0) deutlich mehr Wohnfläche je Einwohner

zur Verfügung steht.

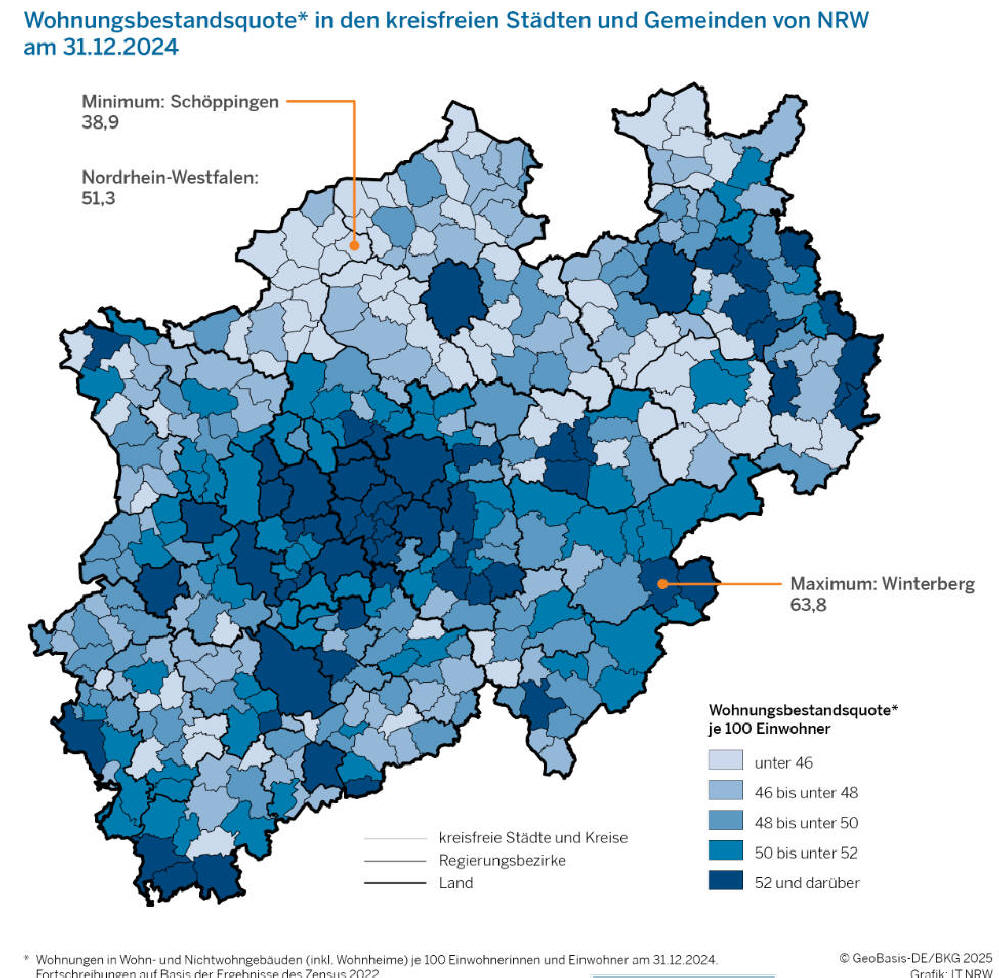

Wohnungsbestandsquote liegt je nach Gemeinde zwischen

38,9 und 63,8

Die Wohnungsbestandsquote – die Anzahl

der Wohnungen je 100 Einwohner – liegt für NRW bei 51,3.

Wenige Wohnungen – gemessen an der Einwohnerzahl – weisen

die Gemeinden Schöppingen im Kreis Borken (38,9 Wohnungen

je 100 Einwohner) und Horstmar im Kreis Steinfurt (39,0)

auf.

Eine hohe Wohnungsbestandsquote haben die Gemeinden

Winterberg im Hochsauerlandkreis (63,8) und Altena im

Märkischen Kreis (58,7) sowie die Stadt Düsseldorf (57,4

Wohnungen je 100 Einwohner).

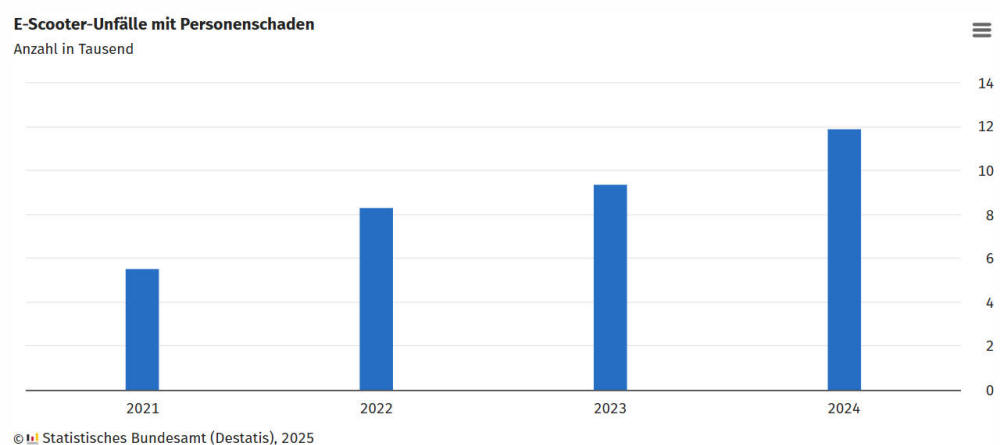

26,7 % mehr E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden im

Jahr 2024

· 48,6 % der Verunglückten auf

E-Scootern waren jünger als 25 Jahre

· Häufigste

Unfallursache: Falsche Straßenbenutzung

·

Unfallkalender zeigt, an welchen Tagen besonders viele mit

dem E- Scooter verunglücken

Die Zahl der

E-Scooter-Unfälle, bei denen Menschen verletzt oder

getötet wurden, ist weiter gestiegen. Im Jahr 2024

registrierte die Polizei in Deutschland 11 944

E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden – das waren 26,7 %

mehr als im Jahr zuvor (9 425 Unfälle). Dabei kamen

insgesamt 27 Menschen ums Leben, wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt.

Die Zahl der Todesopfer ist damit gegenüber 2023

ebenfalls gestiegen, damals starben 22 Menschen bei

E-Scooter-Unfällen. 1 513 Menschen wurden im Jahr 2024 bei

solchen Unfällen schwer verletzt und 11 433 leicht.

10 886 oder 83,9 % der Verunglückten waren

selbst mit dem E-Scooter unterwegs, darunter auch alle

27 Todesopfer. Zudem waren 508 oder 4,7 % der

Verunglückten, die selbst auf einem E-Scooter unterwegs

waren, Mitfahrerinnen oder Mitfahrer. Im Jahr 2023 waren

noch 328 oder 3,9 % der Verunglückten

auf E-Scootern Mitfahrende.

Laut

Straßenverkehrsordnung sind E-Scooter nur für eine Person

vorgesehen, das Mitfahren weiterer Personen ist nicht

erlaubt. Anteil an allen Unfällen mit Personenschaden

binnen Jahresfrist von 3,2 % auf 4,1 % gestiegen Insgesamt

spielen E-Scooter im Unfallgeschehen eine vergleichsweise

geringe Rolle: 2024 registrierte die Polizei insgesamt

290 701 Verkehrsunfälle mit Personenschaden, lediglich an

4,1 % war ein E-Scooter-Fahrer oder

eine E-Scooter-Fahrerin beteiligt.

Gegenüber 2023

mit damals 3,2 % ist der Anteil allerdings gestiegen.

Deutlich wird der Unterschied im Vergleich zu

Fahrradunfällen: Im Jahr 2024 hat die Polizei

deutschlandweit rund 93 279 Unfälle mit Personenschaden

registriert, an denen Fahrradfahrerinnen und -fahrer

beteiligt waren, das waren 32,1 % aller Unfälle mit

Personenschaden.

445 Menschen, die mit einem

Fahrrad unterwegs waren, kamen dabei ums Leben, 13 919

wurden schwer verletzt, 79 242 leicht. Junge Menschen

besonders häufig in E-Scooter-Unfälle verwickelt Besonders

junge Menschen sind in E-Scooter-Unfälle verwickelt.

48,6 % der im Jahr 2024 verunglückten E-Scooter-Fahrenden

waren jünger als 25 Jahre, 82,0 % waren jünger als

45 Jahre.

Dagegen gehörten nur 3,3 % zur

Altersgruppe 65plus. Zum Vergleich: Bei den Unfallopfern,

die mit dem Fahrrad oder Pedelec unterwegs waren, war der

Anteil der unter 25-Jährigen mit 21,4 % deutlich

niedriger. Gleichzeitig waren nur 48,3 % von ihnen jünger

als 45 Jahre. Dagegen war ein deutlich größerer Teil

(20,5 %) 65 Jahre oder älter.

Ein Grund für die

Unterschiede dürfte sein, dass jüngere

Menschen im Allgemeinen mehr mit E-Scootern unterwegs

sind als ältere. Häufigste Unfallursache war falsche

Straßenbenutzung Unfälle können nicht immer auf einen

einzigen Grund zurückgeführt werden. Häufig registriert

die Polizei mehrere Fehlverhalten.

Das häufigste

Fehlverhalten der E-Scooter-Fahrenden mit einem Anteil von

21,2 % war die falsche Benutzung der Fahrbahn oder der

Gehwege. Die E-Scooter-Nutzenden müssen, so weit

vorhanden, Fahrradwege oder Schutzstreifen nutzen.

Ansonsten sollen sie auf Fahrbahnen oder Seitenstreifen

ausweichen, das Fahren auf Gehwegen ist verboten.

Vergleichsweise häufig legte die Polizei

den E-Scooter-Fahrenden das Fahren unter Alkoholeinfluss

zur Last (12,4 %). Zum Vergleich: Im selben Zeitraum waren

es bei Fahrradfahrenden 7,8 % und bei zulassungsfreien

Krafträdern wie Mofas, S-Pedelecs und Kleinkrafträdern

5,9 %.

Nicht angepasste Geschwindigkeit war das

dritthäufigste Fehlverhalten, das die Polizei

bei E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrern feststellte

(8,0 %), danach folgte die Missachtung der Vorfahrt

(6,2 %). 50,5 % der verunglückten E-Scooter-Fahrenden

verletzten sich bei Zusammenstößen mit Pkw Von den

11 944 E-Scooter-Unfällen mit Personenschaden im Jahr 2024

waren 31,4 % Alleinunfälle – das heißt, es gab keine

Unfallgegnerin beziehungsweise keinen Unfallgegner. 14 der

27 tödlich Verunglückten auf E-Scootern kamen bei

Alleinunfällen ums Leben.

Von den Verletzten

verunglückten 35,3 % bei Alleinunfällen. An 7 948

(66,5 %) E-Scooter-Unfällen mit Personenschaden war eine

zweite Verkehrsteilnehmerin oder ein zweiter

Verkehrsteilnehmer beteiligt, meist war dies eine

Autofahrerin oder ein Autofahrer (5 302 Unfälle). Bei

solchen Zusammenstößen mit Autos verletzten sich 50,5 %

der verunglückten E-Scooter-Nutzenden, 7 starben.

Zum Vergleich: An 1 140 (14,3 %) E-Scooter-Unfällen waren

Radfahrende beteiligt, bei diesen Zusammenstößen

verletzten sich aber nur 4,7 % der

verunglückten E-Scooter-Fahrenden. Bei Unfällen mit zwei

Beteiligten trug zu 47,6 % die oder der E-Scooter-Fahrende

die Hauptschuld am Unfall. Betrachtet man, wer der

Unfallgegner oder die Unfallgegnerin war, gibt es durchaus

Unterschiede: Bei Zusammenstößen mit einem Pkw

(5 302 Unfälle) waren die E-Scooter-Fahrenden nur in

35,2 % der Fälle die Hauptverursacherinnen oder

Hauptverursacher.

Bei Unfällen mit

Fahrradfahrenden (1 140 Unfälle) waren es 72,7 % und bei

Unfällen mit einer Fußgängerin oder einem Fußgänger

(869 Unfälle) waren es sogar 87,7 % der Unfälle, an denen

die E-Scooter-Fahrenden die Hauptschuld trugen. 53,7 %

der E-Scooter-Unfälle ereigneten sich in Großstädten

Unfälle mit E-Scootern geschehen besonders häufig in

Großstädten. Im Jahr 2024 wurden 53,7 %

der E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden in Städten mit

mindestens 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern

registriert.

Bei Unfällen mit Pedelecs (29,6 %)

oder Fahrrädern ohne Hilfsmotor (45,1 %) war der Anteil

deutlich geringer. 30,9 % der E-Scooter-Unfälle mit

Personenschaden spielten sich in Städten mit mindestens

einer halben Million Einwohnerinnen und Einwohnern ab. Bei

Unfällen mit Pedelecs waren es dagegen 12,2 %, bei

Fahrrädern ohne Motor 26,7 %.