|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 33. Kalenderwoche:

12. August

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Mittwoch, 13. August 2025

64. Jahrestag des Mauerbaus – Kulturstaatsminister Weimer:

„Freiheit ist kein Zustand, sondern immerwährender Auftrag“

Vor 64 Jahren – am 13. August 1961 – ließ die Sozialistische

Einheitspartei Deutschlands (SED) eine 155 km lange Mauer mitten

durch Berlin errichten. Sie sollte die Flucht von Bürgerinnen und

Bürgern aus Ost-Berlin in den Westen verhindern. Damit war die

deutsche Teilung endgültig vollzogen. In den über 28 Jahren ihres

Bestehens – bis zum Fall am 9. November 1989 – forderte die Mauer

vor allem bei Fluchtversuchen über 140 Todesopfer. Hunderte wurden

verletzt oder beim Fluchtversuch verhaftet.

Staatsminister

Wolfram Weimer: „Die Berliner Mauer steht für das

menschenverachtende Grenzregime der DDR, für Unfreiheit und Willkür

in der SED-Diktatur. Meine Gedanken sind heute bei all jenen, die

durch die Mauer und den tödlichen Schießbefehl ihr Leben verloren,

bei Menschen wie Peter Fechter, der 1962 mit nur 18 Jahren bei einem

Fluchtversuch von DDR-Grenzern erschossen wurde. Ihre Schicksale und

das Leid ihrer Angehörigen mahnen uns, dass Freiheit kein Zustand

ist, sondern ein immerwährender Auftrag.“

In diesem Jahr

widmet die vom BKM geförderte Stiftung Berliner Mauer ihr Gedenken

besonders den Kindern, die an der Mauer ums Leben kamen. Dazu gehört

auch der fünfjährige Çetin Mert aus Kreuzberg, der 1975 beim Spielen

ins Wasser der Spree fiel und nicht gerettet werden konnte, weil

Rettungskräfte die innerdeutsche Grenze nicht überschreiten durften.

Diese Schicksale zeigen, wie tief das Unrecht der Mauer in den

Alltag und in alle Generationen hineinwirkte.

Anlässlich des

64. Jahrestag des Mauerbaus macht Staatsminister Weimer deutlich,

dass das kommunistische Unrecht weiter entschlossen aufgearbeitet

und zukünftige Generationen an die Opfer des autoritären SED-Regimes

erinnert werden müssen.

„Den Gedenkstätten zur Aufarbeitung

der SED-Diktatur kommt dabei eine entscheidende Rolle zu“, sagte

Weimer. „Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag für unsere

Erinnerungskultur, unser Geschichtsbewusstsein, für die

Demokratiebildung und Achtung der Grundrechte in Deutschland. Sie

halten das Gedächtnis an Unrecht und Verfolgung lebendig und stärken

so das Immunsystem der ganzen Gesellschaft gegen totalitäre

Tendenzen. Wichtig ist mir deshalb, die Aktualisierung der

Gedenkstättenkonzeption des Bundes zügig abzuschließen. Das zentrale

Ziel der neuen Gedenkstättenkonzeption ist es, die Gedenkstätten bei

ihrer wichtigen Arbeit zu unterstützen.“

Zu den vom

Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien geförderten

Einrichtungen im SED-Bereich zählen unter anderem die Stiftung

Berliner Mauer, die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der

SED-Diktatur, das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth, die

Gedenkstätten Berlin Hohenschönhausen und Deutsche Teilung

Marienborn, das Museum in der Runden Ecke Leipzig sowie die

Initiativgruppe Geschlossener Jugendwerkhof Torgau. Allein der Bund

wendet für die SED-Aufarbeitung rund 16 Millionen Euro jährlich auf.

Hinzu kommt das Bundesarchiv – Stasi-Unterlagen-Archiv, das

insbesondere an das von der DDR-Geheimpolizei begangene Unrecht

erinnert.

Für die Errichtung eines zentralen Mahnmals für die

Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft in Deutschland stehen in den

kommenden Jahren laut Regierungsentwurf 2026 im Etat des

Kulturstaatsministers zudem fünf Millionen Euro zur Verfügung.

Mit einer Förderlinie zum SED-Unrecht des Programms „JUGEND

erinnert“ unterstützt der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur

und Medien außerschulische Vermittlungsprojekte von Gedenkstätten,

Bildungs- und Kultureinrichtungen. Mit dem Programm sollen junge

Menschen die Möglichkeit haben, ihr Demokratieverständnis zu

stärken, Haltung zu zeigen und sich aktiv für demokratische

Grundwerte einzusetzen. Aktuell werden mit rund 2,8 Millionen Euro

aus dem Bundeskulturetat 15 Vorhaben gefördert, die sich mit dem

SED-Unrecht auseinandersetzen. Nach Inkrafttreten des

Haushaltsgesetzes 2025 sollen nach Maßgabe des Bundeshaushaltsplans

in einer zweiten Runde weitere Projekte gefördert werden.

Rückblick

An diesem 13. August war ganz normaler

Schultag - dachten wir. In der Klasse in der Stadtmitte war es dem

August entsprechend warm. Dann ging die Tür auf und unser

Klassenlehrer sowie der Schuldirektor kamen in den Raum.

Es wurde für uns eine ganz besondere und zum Teil bedrückende Stunde

in Sachen Realpolitik in zwei geteilten Nationen.

Wir waren

im Schnitt 14 und 15 Jahre alt und einige hatten Verwandte in der

"Ostzone". Es wurde deutlich, dass eine ganze Nation

eingesperrt werden würde.

Was hat das für Auswirkungen? Wie wird

es weiter gehen? Was kann man tun? Wie reagiert wer "Westen"? Was

machen die "Schutzmächte USA, England und Frankreich?

Auch

nach der Schule wurde das Thema auch im heimischen Wohnzimmer

besprochen, was schon äußerst ungewöhnlich war. Immerhin war

ich mit meinen Eltern aus der "Zone" geflüchtet, hatten alles

zurückgelassen. Fortan lebten wir nach diesem 13. August mit einer

enormen Anspannung.

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe:

Vorsorge und Verhalten bei Hitze und Dürre

Die

Hitzebelastung in Deutschland hat in den vergangen Jahren stetig

zugenommen. Die Zahl der „Heißen Tage“, an denen 30 °C oder mehr als

Höchsttemperatur gemessen wurde, ist gestiegen. Das bringt

gesundheitliche Risiken mit sich. Besonders ältere oder isoliert

lebende Menschen, chronisch Kranke und kleine Kinder sind gefährdet.

Vermehrtes Schwitzen kann zu hohen Flüssigkeits- und

Elektrolytverlusten und letztlich zu Dehydrierung führen. Auch das

Herz-Kreislaufsystem kann durch die Anforderungen eines hohen

Wärmetransports überlastet werden. Wann sprechen wir von Hitze? Der

Deutsche Wetterdienst (kurz: DWD) bezeichnet Wetterbedingungen, „die

durch hohe Temperaturen, unbehinderte Einstrahlung, schwachen Wind

und zum Teil durch feuchte Luft (Schwüle) gekennzeichnet sind“, als

extreme Hitze.

Sie führen zu einem besonders starken

Wärmeempfinden der Menschen, das in der „Gefühlten Temperatur“

wiedergegeben wird. Ab Gefühlten Temperaturen von 38 °C spricht der

DWD von extremer Wärmebelastung. Definition von „Gefühlter

Temperatur“

Definition „Gefühlte Temperatur“ des Deutschen

Wetterdiensteswww.dwd.de

Wenn an zwei aufeinander

folgenden Tagen eine mindestens „starke Wärmebelastung“

von 32 bis 38 °C Gefühlter Temperatur vorhergesagt wird und es

nachts nur zu einer unzureichenden Abkühlung kommt oder aber extreme

Belastungen von 38 °C oder mehr erwartet werden, gibt der DWD eine

Hitzewarnung heraus.

Schätzungen zufolge

sind bei einer Hitzewelle im Jahr 2003 etwa 7.500 Menschen an

Hitzefolgen verstorben, in den Jahren 2006 und 2015 jeweils 6.000.

Monitoringbericht 2019 zur Deutschen Anpassungsstrategiean den

Klimawandel

www.umweltbundesamt.de

Es ist daher besonders

wichtig, bei hohen Wärmebelastungen auf Familienmitglieder, Freunde

und Nachbarn zu achten, die zu den besonders gefährdeten

Personengruppen zählen.

Regelmäßige Besuche und Telefonate können

helfen, bei gesundheitlichen Problemen rechtzeitig einzugreifen.

Es gibt einige Dinge, die Sie tun können, um sich auf die Hitze

vorzubereiten und sich vor den Auswirkungen der Hitze zu schützen.

Das können Sie im Vorfeld tun

Sorgen Sie für ausreichend

Getränkevorräte. Gute Durstlöscher sind Mineralwasser (auch gegen

den Mineralverlust durch Schwitzen), verdünnte Säfte und Kräuter-

oder Früchtetee – aber nicht eiskalt! Kühl oder lauwarm helfen sie

dem Körper besser, mit der Hitze umzugehen. Alkohol- oder

koffeinhaltige Getränke sollten Sie besser vermeiden, diese belasten

den Kreislauf zusätzlich.

Machen Sie Ihr Zuhause hitzefest.

Dunkeln Sie Ihre Räume ab und sorgen Sie für Schattenplätze auf

Ihrem

Balkon oder Ihrer Terrasse.

Wenn Sie auf Medikamente

angewiesen sind: Sprechen Sie mit Ihrem Arzt! Es kann sinnvoll sein,

die Dosierung bei Hitze anzupassen.

Die Hitze ist da – das

können Sie tun

Tragen Sie weite, leichte und helle Kleidung und

bei Aufenthalt im Freien eine Kopfbedeckung.

Trinken Sie viel!

Mindestens 1,5-2 Liter pro Tag. Schaffen Sie kleine

Erinnerungshilfen (zum Beispiel ein volles Glas griffbereit in

Sichtweite stellen, gemeinsam mit dem Hausarzt einen Trinkplan

erstellen).

Gemüse, Salate und wasserreiches Obst sind bei Hitze

ideal. Salzhaltige Lebensmittel helfen, den Mineralverlust

auszugleichen. Vermeiden Sie schwer verdauliche und fettreiche

Gerichte, diese belasten den Körper zusätzlich.

Tipps für

Zuhause

Bevorzugt zu kühleren Tageszeiten, zum Beispiel am frühen

Morgen, lüften.

Geschlossene Fenster abdunkeln.

Verwenden Sie

zum Abkühlen kalte Fußbäder, Sprühflaschen mit Wasser (regelmäßig

reinigen, um Verkeimungen zu vermeiden) oder kühlende

Körperlotionen. Handgelenke und Unterarme unter kaltes Wasser halten

wirkt auch lindernd.

Lauwarm Duschen! Kalte Duschen

erschweren dem Körper die Wärmeabgabe. Für Kinder eignen sich

Planschbecken oder andere Wasserspiele.

Auch nachts nur leichte

Bekleidung und leichte Bettwäsche verwenden, um einen Hitzestau zu

vermeiden.

Tipps für Unterwegs

Sonnenschutzmittel nicht

vergessen! Verwenden Sie Mittel mit mindestens Lichtschutzfaktor 20,

für Kleinkinder Lichtschutzfaktor 30. Bei längerem Aufenthalt im

Freien regelmäßig nachcremen.

Kopfbedeckung nicht vergessen! Auch

Sonnenschirme können hilfreich sein.

Pralle Sonne wenn möglich

meiden, Schatten bevorzugen.

Körperliche Betätigungen wie

Einkaufen, Spaziergänge und Sport möglichst in die frühen Morgen-

oder späten Abendstunden legen.

ACHTUNG: Auf keinen Fall

Menschen oder Tiere allein im heißen Auto zurücklassen. Die

Temperaturen in einem abgestellten Auto steigen sehr schnell

deutlich über Außentemperatur-Niveau. Es besteht Lebensgefahr!

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Gehen Sie nicht achtlos an

Hilfsbedürftigen vorbei – helfen Sie!

Bringen Sie hilfsbedürftige

Personen in den Schatten.

Lockern Sie die Kleidung, bieten Sie

etwas zu trinken an.

Rufen Sie den Notruf 112.

Vor

der Wahl des Ruhrparlaments: RVR stellt Wahlkompass als

Entscheidungshilfe online

Bei der anstehenden Direktwahl

zum Ruhrparlament lotst erneut ein Wahlkompass die Bürgerinnen und

Bürger durch die politische Landschaft im Ruhrgebiet. Der Kompass

ist eine wissenschaftliche Online-Wahlhilfe, die vom Institut für

Politikwissenschaften an der Universität Münster und dem Unternehmen

Kieskompas aus den Niederlanden für den Regionalverband Ruhr (RVR)

entwickelt worden ist.

Insgesamt 17 Parteien und

Wählergruppen bewerben sich um den Einzug ins Ruhrparlament.

Nutzerinnen und Nutzer geben im Wahlkompass ihre Haltung zu 30

Wahlkampfthemen an und erhalten auf dieser Basis eine Berechnung der

individuellen politischen Übereinstimmung.

"Mit dem

Wahlkompass Ruhr schafft der Regionalverband Ruhr im Vorfeld der

Kommunal- und Direktwahl ein Angebot, das auf die politische

Landschaft im Ruhrgebiet zugeschnitten ist. Es soll die Menschen

informieren und motivieren, am 14. September ihre Stimme für ein

starkes Ruhrgebiet abzugeben", so RVR-Regionaldirektor Garrelt Duin.

Während der Wahlkompass Orientierung bei den Parteien und

Wählergruppen bietet, setzt der RVR mit der Online-Kampagne "Wähl

den Wandel" auf Unterhaltung und Information. Auf Instagram,

Facebook, LinkedIn und auf der Kampagnenwebsite

http://www.waehldenwandel.ruhr erklärt der RVR seit Ende Juli,

worüber das Ruhrparlament entscheidet und welche Aufgaben der

Verband hat. idr

Das Brückenkompetenzzentrum der BASt

startet

Das Brückenkompetenzzentrum der Bundesanstalt

für Straßen- und Verkehrswesen (BASt) ist die zentrale Anlaufstelle

für Forschungsthemen rund um Brücken für das Bundesfernstraßennetz,

aber auch darüber hinaus. Mit umfangreichem Wissen und praxisnahen

Lösungen schlägt es eine Brücke zwischen Forschung und Praxis.

Wissensbündelung im Brückenkompetenzzentrum der BAS Sicherheit und

Verfügbarkeit von Brücken haben eine hohe gesellschaftliche

Bedeutung.

Wissensbündelung im Brückenkompetenzzentrum der BAS Sicherheit und

Verfügbarkeit von Brücken haben eine hohe gesellschaftliche

Bedeutung.

Besondere Herausforderungen sind dabei

beispielsweise eine alternde Bausubstanz, steigende

Verkehrsbeanspruchungen und Auswirkungen des Klimawandels auf die

Bauwerke. Darüber hinaus stehen Digitalisierung von Prozessen,

Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit von Brücken im Zentrum der

Betrachtungen.

Das Brückenkompetenzzentrum der BASt

fokussiert sich auf forschungsrelevante Fragestellungen zum Thema

Brücken. Es bündelt Wissen aus Forschung und Praxis über den

gesamten Lebenszyklus. Die neue Themenplattform auf der BASt-Website

stellt die Inhalte eingehend und übersichtlich zur Verfügung. Neben

Regelwerken, Planungshilfen und Handlungsempfehlungen sind auch

Informationen zu abgeschlossenen und laufenden Projekten gebündelt

abrufbar, um einen schnellen Wissenstransfer von der Forschung in

die Praxis zu unterstützen.

Des Weiteren gibt es

Informationen zu Leistungen und aktuellen Ausschreibungen sowie

kurze Zusammenfassungen von Workshops und komplette Webinare. Die

Plattform soll die Vernetzung der Fachwelt unterstützen, um einen

gezielten Wissensaustausch zu ermöglichen.

Dr. Richter,

Abteilungsleiter Ingenieurbauwerke der BASt: "Die intensive

Vernetzung diverser Stakeholder, etwa durch Workshops und

Fachveranstaltungen, bewirkt einen gezielten Austausch zu fachlich

relevanten und praxisnahen Forschungsfragen. Mit dem Aufbau unserer

Expertendatenbank bringen wir Fachexpertinnen und Fachexperten aus

allen relevanten Fachbereichen zusammen. Dadurch können wir Bedarfe

aus der Praxis besser erkennen und Marktänderungen und -neuerungen

schneller in unsere Untersuchungen einbeziehen."

Nachruf auf Gründungsdirektor des INEF Franz Nuscheler verstorben

Trauer um Prof. em. Dr. Franz Nuscheler: Der

Gründungsdirektor des Instituts für Entwicklung und Frieden (INEF)

ist am 31. Juli 2025 im Alter von 87 Jahren verstorben. Er forschte

und lehrte an der Universität Duisburg-Essen über Jahrzehnte, in

denen er die Entwicklungsforschung und -politik in Deutschland

entscheidend mitgestaltete.

Prof. Dr. Franz Nuscheler/INEF

„Mit ihm verlieren wir einen

engagierte

n und im besten Sinne des Wortes auch streitbaren

Forscher, der sich seit den 1960er Jahren immer wieder in allen

zentralen Debatten des von ihm in Deutschland mit etablierten

Forschungsfeldes pointiert zu Wort gemeldet hat“, sagt Prof. Tobias

Debiel, stellvertretender Direktor des Instituts für Entwicklung und

Frieden (INEF) und ehemaliger Doktorand von Franz Nuscheler.

Entwicklungspolitik darf kein Nischenthema sein, war Nuscheler

überzeugt. Er forschte zu Menschenrechten, Demokratie, Entwicklung,

Frieden und internationaler Migration, und er prägte das Konzept der

Global Governance entscheidend mit. Dieses begründete Anfang der

2000er Jahre ein neues Denken: Demnach bewältigt ein Netzwerk aus

Staaten, internationalen Organisationen und nichtstaatlichen

Akteuren globale Probleme nach gemeinsamen Regeln und

Ordnungsstrukturen.

Mit Standardwerken wie dem „Handbuch der

Dritten Welt“ und dem „Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik“

setzte Nuscheler außerdem Maßstäbe. Seine Schriften verbanden

wissenschaftliche Tiefe mit politischer Relevanz – stets mit dem

Ziel, Entwicklung, Frieden und globale Kooperation zusammenzudenken.

Nach einem Studium der Politikwissenschaft, der Geschichte und des

Öffentlichen Rechts in Heidelberg promovierte Franz Nuscheler 1967

und war anschließend an der Universität Hamburg tätig.

1974

wurde er zum Professor für Vergleichende und Internationale Politik

an der damaligen Gerhard-Mercator-Universität Duisburg berufen, wo

er bis zu seiner Emeritierung 2003 wirkte. In der dortigen Fakultät

für Gesellschaftswissenschaften gründete er 1990 das INEF, das

seither die Arbeit der gleichnamigen, von Willy Brandt initiierten

Stiftung "Entwicklung und Frieden" wissenschaftlich unterstützt.

Als Direktor stand Franz Nuscheler dem INEF bis Mai 2006 vor.

Nuscheler engagierte sich in zahlreichen wissenschaftlichen

Beiräten, unter anderem in der Enquête-Kommission „Globalisierung

der Weltwirtschaft“ des Bundestages und dem Wissenschaftlichen

Beirat Globale Umweltveränderungen (WBGU) der Bundesregierung. 2001

erhielt er den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Sein

Institut und die gesamte Universität werden ihm ein ehrendes

Andenken bewahren.

Vor 20 Jahren in der BZ:

Immobilien-Management Duisburg saniert in diesem Jahr für

40 Millionen Euro Duisburger Schulen

Duisburg, 13. August

2005 - Wenn die Duisburger Schülerinnen und Schüler nach Ferienende

wieder in ihre Schulen zurückkehren, werden sie vielerorts ihr

Umfeld kaum wiedererkennen; denn das Immobilien-Management Duisburg

verbaut auch im zweiten Jahr des 120-Millionen-Euro-Sanierungs- und

Instandsetzungsprogramms an städtischen Schulen wieder 40 Millionen

Euro.

An 88 von 174 Schulstandorten wird gearbeitet. An 177

Schulgebäuden werden insgesamt 310 Maßnahmen durchgeführt.

Damit die Schülerinnen und Schüler nicht unter dem Arbeiten leiden

müssen, wurden die lauten und staubigen Arbeiten in die Sommerferien

verlegt. An den Schulen, an denen besonders stark der Zahn der Zeit

genagt hat, wird mit Hochdruck gehämmert, es werden Löcher gebohrt,

Leitungen verlegt, Heizungen erneuert, Wände eingerissen und wieder

aufgebaut und vieles andere mehr. So werden in diesem Jahr 29.500 qm

Dachfläche für rund 4,6 Millionen Euro saniert - das entspricht der

Größe von mehr als vier Fußballfeldern. 2.500 Fenster mit einer

Gesamtfläche von etwa 10.000 qm müssen ausgetauscht, 4.600 qm

Fassadenfläche überarbeitet, 12 komplette Heizkesselanlagen erneuert

werden, um nur wenige Beispiele zu nennen.

So bekommen an der

Grundschule Sandstraße die Pausen- und WC-Anlagen ein neues

Innenleben und am Sophie-Scholl-Berufskolleg kann demnächst in neuen

Küchen der eine oder andere leckere Braten zubereitet werden.

Selbstverständlich schreitet die PCB-Sanierung des

Max-Planck-Gymnasiums jetzt mit dem 3. Bauabschnitt weiter und im

Franz-Haniel-Gymnasium werden u.a. die kleine Sporthalle sowie das

Schulhauptgebäude feuchtigkeitssaniert. E

inige Schulen - wie

das Krupp-Gymnasium in Rheinhausen - erstrahlen im neuen Glanz nach

Dach- und Fassadenerneuerung sowie Innenausbau. Das

Immobilien-Management Duisburg ist zuversichtlich dass die meisten

Arbeiten fristgerecht abgeschlossen werden können.

Die beliebtesten Schnorchelspots

Europas: 1.790 Regionen im Vergleich!

Immer mehr

Deutsche wollen auf Reisen beim Schnorcheln die bunte

Unterwasserwelt entdecken. Schnorcheln zählt zu den beliebtesten

Freizeitbeschäftigungen für alle, die das türkise Meer nicht nur vom

Strand aus erfahren möchten. Aber welche Schnorchelziele in Europa

stehen besonders hoch im Kurs?

Dies sind die Top 11 der

beliebtesten Schnorchelspots Europas

Top 11 Schnorchelspots im

Überblick. Schnorchel-Expertin Laura Blau verrät: "Kreta bleibt 2025

die Nummer eins mit 2600 monatlichen Suchanfragen. Mallorca ist der

große Aufsteiger und springt mit 2500 auf Platz zwei, Sardinien

komplettiert die Top drei."

Weiter verrät sie:

"Erreichbarkeit schlägt Exotik. Kurze Flüge und viele

Direktverbindungen beflügeln das Interesse an Mittelmeerinseln. Für

Kurzurlaube zählen schnelle Anreise, verlässliche Wetterfenster und

eine dichte Infrastruktur. So entscheiden sich Familien und

Einsteiger eher für Kreta, Mallorca oder Sardinien als für weit

entfernte Ziele."

Die Top 5 Schnorchelspots in Kürze:

1.

Platz: Kreta! Griechenlands größte Insel erzielt ganze 2600

monatliche Suchanfragen.

Kreta ist die

größte Insel Griechenlands und hat eine beeindruckende geografische

Vielfalt. Die Sommer sind lang und warm und die Insel bietet eine

Vielzahl an traditionellen, gesunden Speisen. Auch kulturell kann

die Geschichte der Insel in der Architektur erkundet werden. Die

Insel ist ideal zum Schnorcheln, da die Küstengewässer besonders

klar sind und über 30 m Sichtweite bieten. Es können Seegraswiesen,

felsige Küsten und Unterwasserhöhlen und sogar Wracks erlebt werden.

Die Südinsel bietet besonders viel Artenvielfalt und

weniger Trubel. Zudem können Anfänger sehr gut das Schnorcheln in

windgeschützten Buchten wie Agia Pelagia lernen. Angesichts dieses

breiten Angebots an Natur, Meer und Kultur ist es absolut kein

Wunder, dass Kreta monatlich 2600 schnorchelbezogene Suchanfragen

auf Google verzeichnet.

Wichtige Informationen:

● Beste

Reisezeit: Mai bis Oktober

● Unterwasserflora- und fauna:

Seegraswiesen, kleine Korallenriffe, Oktopusse, Rotfeuerfische,

Brassen, Barsche, Meeräschen, gelegentlich Schildkröten

●

Beliebte Schnorchelspots: Insel Chrissi, Matala, Plakias, Balos,

Elafonisis

● Sonstige Highlights: Erster „Meeresschutz- und

Freizeittauchpark" Griechenlands

2. Platz: Mallorca! 2500

monatliche Suchanfragen zum Schnorcheln zeigen deutlich, dass

Mallorca lange nicht nur ein beliebter Urlaubsort für seine

Party-Meile ist.

Mallorca bietet als größte Insel der Balearen eine vielseitige

Landschaft. Von rauen Bergen, Mandelhainen, und fruchtbare Ebenen

bis hin zu atemberaubenden Buchten und Stränden ist für jeden

Geschmack etwas dabei. Zur Stärkung zwischen den Schnorchelausflügen

sorgen verschiedene Tapas, frisch gefangener Fisch und regionale

Wurst- und Gebäckspezialitäten.

Das kristallklare Wasser

rund um Mallorca bietet bis zu 30 m Sichtweite. Neben den bunten

Seegraswiesen finden sich auch Höhlen und kleine Felsenriffe, sodass

eine Vielzahl an verschiedenen Terrains erkundet werden kann.

Neben den Touristenhotspots gibt es auch einige geschützte

Reservate und eher abgelegene Buchten, in denen die zahlreichen

Tiere wie Meerbrassen, Oktopusse und gelegentlich sogar Schildkröten

entdeckt werden können. Aufgrund dieser landschaftlichen Schönheit

und der Vielfalt an Schnorchelspots ist es verständlich, dass auch

Mallorca monatliche 2600 Suchanfragen erlangt.

Wichtige

Informationen:

● Beste Reisezeit: Mai bis Oktober

●

Unterwasserflora- und fauna: Seegraswiesen, Schwämme, Seesterne,

Anemonen, kleine Korallen, Barrakudas, Oktopusse, gelegentlich

Seepferdchen und Schildkröten

● Beliebte Schnorchelspots: Cala

Llombards, Cala des Moro, Maioris, Badia Blava

● Sonstige

Highlights: Nationalpark Cabrera, Tropfsteinhöhlen

3.

Platz: Sardinien! Die italienische Insel hat passend zu der fast

2000 km langen Küste auch 2000 monatliche Suchanfragen zum

Schnorcheln.

Wer an Sardinien denkt, hat sofort das türkisblaue Wasser und

die weißen Sandstrände vor seinen Augen. Die italienische Insel

bietet heiße Sommer und milde Winter. Kulinarisch sind hier

besonders Meeresfrüchte beliebt. Zudem gibt es Spezialitäten wie

Pecorino Käse und das Spanferkel Porceddu. Besonders die Küste bei

Villasimius bietet viele Felsen, Korallen und Höhlen und ist somit

besonders bei Schnorchlern beliebt. Auch die Naturschutzgebiete bei

den La Maddalena-Inseln sind besonders ruhig, und es ist eine große

Artenvielfalt zu sehen.

Insgesamt ist die Küste Sardiniens

über 1.800 km lang, somit ist das Finden eines geeigneten

Schnorchelspots ein Kinderspiel. Folglich verwundern die 2000

monatlichen Suchanfragen der vielfältigen Insel mit beeindruckender

Natur niemanden.

Wichtige Informationen:

● Beste

Reisezeit: Mai bis Oktober

● Unterwasserflora- und fauna:

Seegraswiesen, Brassen, Muränen, Oktopusse, kleine Korallen,

gelegentlich Schildkröten

● Beliebte Schnorchelspots: La

Maddalena-Archipel, Costa Smeralda, Villasimius

● Sonstige

Highlights: Grotta des Bue Marino, Supramonte-Gebirge, Alghero

4. Platz: Teneriffa! Auch Spaniens größte Insel ist

besonders beliebt bei den Deutschen. 1580 Mal im Monat werden

dortige Schnorchelspots im Monat gesucht.

Besonders prominent sind Teneriffas schwarz-goldene Lavastrände.

Die Insel ist Heimat einiger Lorbeerwälder, atemberaubender Klippen

und dem Vulkanmassiv des Teide. Ganzjährig herrscht hier mildes

Wetter mit einer Durchschnittstemperatur von 23 °C. Wer auf seinen

Schnorchelausflügen Hunger und Durst bekommt, kann sich auf frischen

Fisch und frisches Obst freuen. Auch deftige Eintöpfe und Ziegenkäse

dürfen nicht fehlen.

Überall kann beim Schnorcheln viel

entdeckt werden, doch besonders im Süden finden sich viele

Felsformationen, Höhlen und einige Schiffswracks. Neben Barrakudas

und Oktopussen können auch Schildkröten und Rochen hier beobachtet

werden. Teneriffa zieht wegen seiner einzigartigen Unterwasserwelt,

der Schildkröten und guter Erreichbarkeit monatlich 1580

Schnorchelsuchanfragen auf sich.

Wichtige Informationen:

● Beste Reisezeit: Ganzjährig

● Unterwasserflora- und fauna:

Seegraswiesen, Korallen, Papageienfische, Rochen, Tintenfische,

Delfine, Schildkröten, vereinzelt Engelshaie

● Beliebte

Schnorchelspots: El Puertito, Los Gigantes, Playa Abades, Las Eras

● Sonstige Highlights: Lavastrände, Wal- und Delfinbeobachtung,

Pico del Teide

5. Platz: Fuerteventura! Die im Atlantischen

Ozean gelegene Kanarische Insel ist geografisch näher an Afrika als

an Europa und erhält 1520 monatliche Suchen.

Die Temperaturen auf der Insel liegen zwischen 18 und 29 °C.

Dabei ist die Luft eher trocken als schwül und es gibt das ganze

Jahr über wenig Regen. Es gibt Unmengen an großen, gelben

Sandstränden und das Innere der Insel ist durch eine vulkanische

Landschaft geprägt. Auch hier wird viel frischer Fisch und

Ziegenkäse gegessen. Die Sichtweite im klaren Wasser ist hier über

10 m. Neben Rochen und Papageifischen können hier manchmal sogar

Schildkröten und Engelhaie gesichtet werden.

Da die Buchten

und Seegraswiesen hier eher ruhig sind, sind sie auch ideal für

Einsteiger geeignet, die das Schnorcheln noch lernen. Dank dieser

Kombination aus konstant gutem Wetter, großartiger Landschaft und

schnorchelfreundlichen Bedingungen überrascht es nicht, dass

Fuerteventura viele Suchanfragen bei Google erhält.

Wichtige

Informationen:

● Beste Reisezeit: Ganzjährig, aber mehr Wellen

im Hochsommer

● Unterwasserflora- und fauna: Seegraswiesen,

Felsenriffe, papageienfische, Drückerfische, Rochen, Barrakudas,

Muränen, gelegentlich Engelhaie

● Beliebte Schnorchelspots: Isla

de Lobos, Playa de las Caletillas, Playa Chica

● Sonstige

Highlights: Wanderdünen, Delfin- und Walbeobachtung

Schnorchelregionen

im Vergleich 2025 vs. 2024:

Aktion "Das Ruhrgebiet spricht" lädt zum

Perspektivwechsel ein Ruhrgebiet

Miteinander ins

Gespräch kommen und konträre Meinungen und Perspektiven

kennenlernen: Das ist das Ziel der Aktion "Das Ruhrgebiet spricht",

zu der vier evangelische Kirchen in Bochum, Dortmund, Duisburg und

Essen einladen. Themen der Bürgerdialoge am 22. und 23. August sind

z. B. Gerechtigkeit und Konflikte in der Gesellschaft. Anmeldungen

sind noch bis zum 13. August online möglich.

Bei der

Anmeldung beantworten Interessierte einige Fragen, wie sie zu

aktuellen Themen und Problemen stehen. Ein Algorithmus findet

anschließend einen Gesprächspartner mit einer komplett anderen

Meinung für ein persönliches Eins-zu-eins-Gespräch. Bei dem

Meinungsaustausch gehe es nicht darum, zu überzeugen, sondern

einander besser zu verstehen, so die Veranstalter.

"Das

Ruhrgebiet spricht" ist eine Initiative der evangelischen

Stadtkirchen in Bochum, Dortmund, Duisburg und Essen nach dem

Vorbild des Formats "Deutschland spricht" der Zeit Verlagsgruppe.

Unterstützt wird sie u. a. vom Regionalverband Ruhr (RVR). idr -

Infos und Anmeldung:

https://dasruhrgebietspricht.de

Einladung zum

Reden und Schweigen – auf der Trauerbank am Meidericher

Pfarrfriedhof

Trauernde brauchen Menschen, die zuhören

und Tränen oder auch Schweigen aushalten. Solche Menschen gibt es

bei der Hospizbewegung Duisburg-Hamborn e. V. Sie sind jeden

Donnerstag in der Zeit von 15 bis 16 Uhr auf dem evangelischen

Friedhof in Duisburg Meiderich an der Pfarrstraße am Rande des

Hauptweges - an ihrer Trauerbank.

Dort laden sie zum Reden,

aber auch zum Schweigen ein. „Wir haben Zeit, hören zu und freuen

uns auf ihren Besuch“ sagt die Hospizbewegung Hamborn. Über das

Engagement freuen sich auch die beiden evangelischen Gemeinden

Meiderich und Obermeiderich, die den Friedhof betreiben.

„Das Team der Hospizbewegung ist mit Herz und Kompetenz bei den

Menschen und genau deshalb ist die Trauerbank so wertvoll für

unseren Pfarrfriedhof und die Menschen im Stadtteil“ sagt Pfarrerin

Sarah Süselbeck. Das Angebot ist kostenlos, eine Voranmeldung ist

nicht nötig. Mehr Infos dazu gibt es unter 0203 / 556074.

Foto vom März 2025 bei der Einweihung der Trauerbank auf dem

Meidericher Friedhof (Foto: obermeiderich.de) Rechts sitzend im Bild

ist Pfarrerin Süselbeck

Singnachmittage

mit Popkantor Daniel Drückes in Wanheim und Wanheimerort

Musiker und Popkantor Daniel Drückes lädt alle, die Lust auf

gemeinsames Singen in gemütlicher Runde in der Evangelischen

Rheingemeinde Duisburg haben, zweimal im Monat zum Mitmachen ein.

Das nächste Singen in Gemeinschaft gibt es am 20. August 2025 um 14

Uhr im Gemeindehaus Wanheimerort, Vogelsangplatz 1; der zweite

Singnachmittag in diesem Monat startet am 21. August 2025 um 15 Uhr

im Gemeindehaus Wanheim, Beim Knevelshof 45.

Auf dem

Programm stehen wie immer bekannte Lieder, Popsongs und Evergreens.

Zwischen dem Singen ist Platz für Kaffee und Kekse. Die Idee zu den

Musiknachmittagen zum Mitmachen hatte Daniel Drückes gemeinsam mit

Ehrenamtskoordinatorin Maria Hönes: Mit dem zusätzlichen Angebot

gilt es ältere und junge Menschen beim Singen zusammen zu bringen,

ganz nach dem Motto „Singen verbindet Generationen“. Mitsingen darf

jede und jeder.

Gemeinschaftliches Singen mit Daniel Drückes (im Hintergrund) (Foto:

Maria Hönes)

NRW: 2024 wurde Bauland im Wert von 1,7 Milliarden Euro

verkauft

* Durchschnittlicher Preis für veräußertes

Bauland lag bei 177,69 Euro je Quadratmeter

* Durchschnittlicher

Kaufwert im Regierungsbezirk Köln am höchsten

* Baureifes Land

hatte mit 4.477 Kauffällen den größten Anteil an den Veräußerungen.

Im Jahr 2024 wurden in Nordrhein-Westfalen 5.590

Baulandverkäufe mit einer Gesamtfläche von rund 9,3 Millionen

Quadratmetern und einem Gesamtverkaufswert von 1,7 Mrd. Euro

getätigt. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, ergibt sich

daraus rechnerisch ein durchschnittlicher Kaufwert von 177,69 Euro

je Quadratmeter Bauland.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden 16,6 %

mehr Baulandgrundstücke veräußert. Im Jahr 2023 lag der

durchschnittliche Kaufwert bei 156,87 Euro.

Höchster

durchschnittlicher Kaufwert im Regierungsbezirk Köln

Den

höchsten Durchschnittspreis verzeichnete mit 230,44 Euro pro

Quadratmeter der Regierungsbezirk Köln, gefolgt vom Regierungsbezirk

Düsseldorf mit 204,67 Euro.

Der niedrigste durchschnittliche

Kaufwert in NRW wurde für den Regierungsbezirk Arnsberg mit

136,23 Euro pro Quadratmeter ermittelt.

Wohnbauland:

Baureifes Land wurde für durchschnittlich 273 Euro veräußert

Die

überwiegende Zahl der Kauffälle entfiel mit 4.572 veräußerten

Grundstücken auf das Wohnbauland, das eine Fläche von 4,6 Millionen

Quadratmetern umfasste. Es ist für die Errichtung von Wohngebäuden

vorgesehen und setzt sich aus baureifem Land und Rohbauland

zusammen.

Das baureife Land hatte mit 4.477 Kauffällen den

größten Anteil. Insgesamt wurde baureifes Land mit einer Fläche von

4,2 Millionen Quadratmetern und einer Kaufsumme von 1,1 Milliarden

Euro veräußert. Der durchschnittliche Kaufwert für baureifes Land

lag bei 272,59 Euro. Wohnbauflächen unterscheiden sich in Flächen in

offener und geschlossener Bauweise und stellen die tatsächlich

bebaubaren Flächen dar, welche zu Wohnzwecken genutzt werden sollen.

2024 wurden in NRW 2.757 Wohnbauflächen mit offener Bauweise

veräußert. Der durchschnittliche Kaufwert betrug 234,13 Euro.

Wohnbauflächen mit geschlossener Bauweise wurden 1.655-mal verkauft,

diese hatten einen durchschnittlichen Kaufwert von 317,28 Euro pro

Quadratmeter. Bei geschlossener Bauweise dürfen Gebäude ohne Abstand

errichtet werden, die offene Bauweise erfordert einen seitlichen

Grenzabstand.

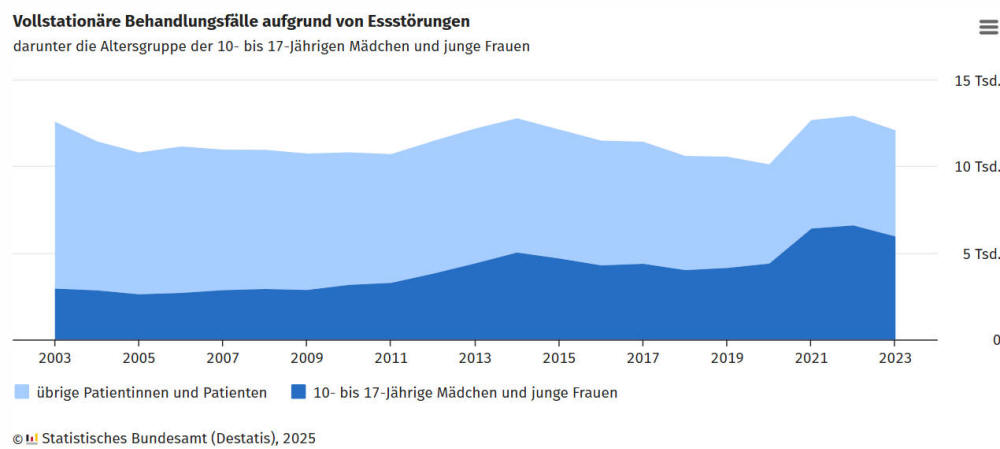

Immer mehr junge Mädchen werden wegen

Essstörungen stationär behandelt

• Zahl 10- bis

17-jährigen Patientinnen mit entsprechender Diagnose binnen 20

Jahren verdoppelt

• Insgesamt dagegen leichter Rückgang der

Behandlungsfälle auf 12 100 im Jahr 2023 • 93 % der wegen

Essstörungen in der Klinik Behandelten waren Frauen

Immer

mehr Mädchen und junge Frauen werden wegen Essstörungen stationär im

Krankenhaus behandelt. Die Zahl der Behandlungen von 10- bis 17-

Jährigen hat sich binnen 20 Jahren verdoppelt: Von 3 000

Patientinnen im Jahr 2003 auf 6 000 im Jahr 2023, wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.

Insgesamt hat sich die Zahl der Behandlungen wegen Essstörungen

im längerfristigen Vergleich dagegen wenig verändert: Im Jahr 2023

wurden hierzulande rund 12 100 Patientinnen und Patienten deswegen

im Krankenhaus behandelt. Das waren weniger als 20 Jahre zuvor

(2003: 12 600 Fälle), aber mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019 mit rund

10 600 Fällen.

Entsprechend machten Mädchen und junge Frauen im

Alter von 10 bis 17 Jahren im Jahr 2023 knapp die Hälfte (49,3 %)

aller stationär wegen Essstörungen behandelten Patientinnen und

Patienten aus. 20 Jahre zuvor lag deren Anteil noch bei knapp einem

Viertel (23,4 %).

Unter den Essstörungen wurde 2023 am

häufigsten Magersucht (Anorexia Nervosa) behandelt, die in gut drei

Viertel der Behandlungsfälle (76,0 % oder 9 200 Patientinnen und

Patienten) diagnostiziert wurde. Danach folgte Bulimie

(Ess-Brechsucht) mit 11,1 % (1 300 Behandlungsfälle). 93 % der wegen

Essstörungen im Krankenhaus Behandelten waren Frauen Frauen werden

deutlich häufiger aufgrund einer Essstörung im Krankenhaus behandelt

als Männer: 11 300 oder 93,3 % der mit dieser Diagnose im Jahr 2023

Behandelten waren Frauen.

2003 waren es rund 11 000

Patientinnen mit einem Anteil von 87,6 %. Dagegen waren lediglich

rund 820 Männer im Jahr 2023 aufgrund von Essstörungen stationär in

Behandlung. Die Zahl ist in den vergangenen Jahren gesunken: 2003

war sie mit 1 560 Behandlungsfällen fast doppelt so hoch. Insgesamt

werden besonders häufig jüngere Menschen wegen Essstörungen

behandelt: Mehr als die Hälfte (52,8 %) der Patientinnen und

Patienten mit einer solchen Diagnose waren 2023 jünger als 18 Jahre.

Mehr als ein Viertel (28,1 %) war in der Altersgruppe von 18

bis 29 Jahre, weitere 12,7 % waren zwischen 30 und 49 Jahren alt.

Nur 6,3 % der Behandelten waren 50 Jahre und älter.

Behandlungsdauer bei Essstörungen überdurchschnittlich lang

Patientinnen und Patienten müssen wegen einer Essstörung deutlich

länger im Krankenhaus behandelt werden als im Durchschnitt aller

Erkrankungen. 53,2 Tage dauerte eine Behandlung bei einer Essstörung

im Jahr 2023 durchschnittlich – das war der höchste Wert seit 2003.

Zum Vergleich: Ein stationärer Krankenhausaufenthalt dauerte

im Jahr 2023 durchschnittlich 7,2 Tage. Essstörungen 2023 in 78

Fällen die Todesursache Im Jahr 2023 starben hierzulande 78 Menschen

aufgrund von Essstörungen. Die Zahl der Todesfälle unterliegt im

langfristigen Vergleich hohen jährlichen Schwankungen. Der

Höchstwert der vergangenen 20 Jahre lag im Jahr 2008, als

100 Menschen an den Folgen von Essstörungen gestorben sind. Der

niedrigste Wert war 2004 mit 36 Todesfällen.

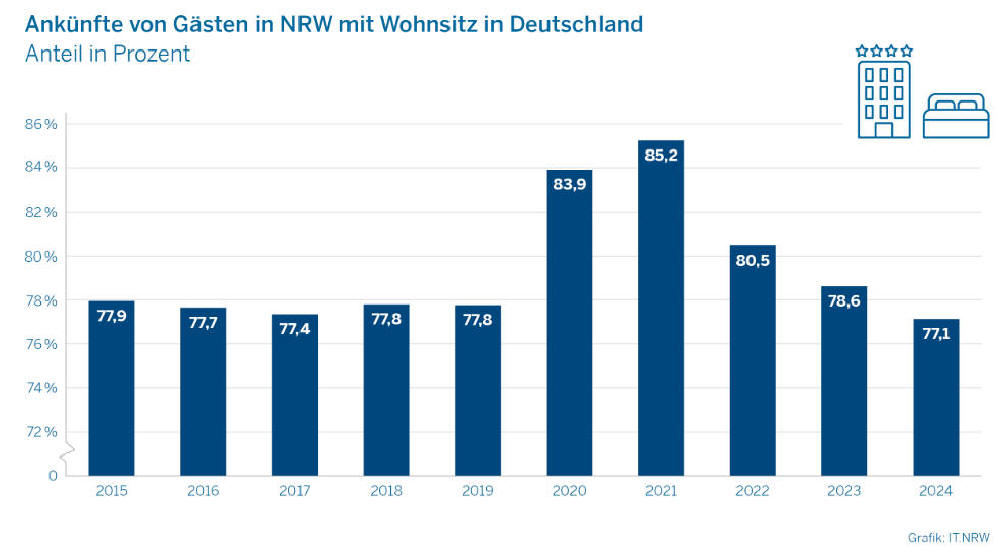

NRW-Tourismus: Inlandsreisen

weiterhin sehr beliebt

* Anteil der Gäste mit Wohnsitz

im Inland liegt bei rund 77 %.

* Urlaub im Inland vor allem

während der Corona-Pandemie.

* Teutoburger Wald bei Gästen mit

Wohnsitz im Inland am beliebtesten.

Der Anteil der

Gästeankünfte von Personen mit Wohnsitz im Inland liegt in

Nordrhein-Westfalen traditionell auf einem hohen Niveau. Wie das

Statistische Landesamt mitteilt, beträgt der Anteil in der Regel

rund 77 % der Ankünfte. Eine deutliche Ausnahme bildeten hier die

Jahre der Corona-Pandemie: Im Jahr 2021 stieg der Anteil der Gäste

mit Wohnsitz im Inland auf den außergewöhnlich hohen Wert von

85,2 %.

Ursache hierfür waren unter anderem die Einschränkungen

im internationalen Reiseverkehr sowie ein verstärkter Trend zum

Heimaturlaub.

Teutoburger Wald, Bergisches Land und das Münsterland besonders

beliebt

Auch im Jahr 2024 waren in NRW überwiegend Besucher mit

deutschem Wohnsitz zu Gast und entschieden sich größtenteils für

Aufenthalte in den typischen Erholungsgebieten Nordrhein-Westfalens:

Besonders stark vertreten waren die Reisegebiete Teutoburger Wald

mit einem Spitzenwert von 90,2 %, das Bergische Land mit 87,3 %

sowie das Münsterland mit 87,0 % Anteil an inländischen Gästen.

Demgegenüber ist der Anteil von Gästen mit Wohnsitz im Inland in

den Großstadtregionen traditionell niedriger. So verzeichneten die

Regionen Düsseldorf mit 66,1 % und Köln mit 66,7 % den geringsten

Anteil an Inlandsurlaubern. Die aktuellen Zahlen unterstreichen die

große Attraktivität der klassischen Erholungsregionen für die

Urlaubsgäste aus dem eigenen Land und zeigen zugleich die Bedeutung

der Städte als internationale Reiseziele.