|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 33. Kalenderwoche:

13. August

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Donnerstag, 14. August 2025

Vier Jahrzehnte Mikroelektronik »Made in Duisburg«

Von

robusten Mikrochips zur Quantentechnologie: 40 Jahre Fraunhofer IMS

Seit vier Jahrzehnten prägt das Fraunhofer-Institut für

Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS die

Mikroelektronikforschung in Deutschland und weltweit. Heute bringt

das Institut Licht auf Chips, Sensorik in Gewebe und Intelligenz in

Maschinen. Und das mit Technologien, deren Anwendungen vom Implantat

bis zur Industrieanlage reichen.

© Fraunhofer IMS

1985 waren PCs noch Exoten, und der Begriff

»Künstliche Intelligenz« ein Zukunftstraum. Heute steuern smarte

Systeme Medizingeräte oder Produktionsanlagen, oft mit Komponenten,

die in Duisburg entwickelt oder hergestellt wurden. Von der ersten

4-Zoll-Wafer-Fertigung in den 1990er-Jahren bis zur heutigen

Entwicklung intelligenter Sensorsysteme: Das Fraunhofer IMS hat sich

stets weiterentwickelt und frühzeitig auf neue Technologien gesetzt.

Technologiewandel als Konstante

Der wissenschaftliche

Grundstein des Fraunhofer IMS wurde bereits 1970 an der Universität

Dortmund gelegt und nur zwei Jahre nach der offiziellen Gründung

konnte 1987 das neu errichtete Institutsgebäude in Duisburg bezogen

werden. Dort nahm das Fraunhofer IMS mit einem eigenen Reinraum die

Entwicklung neuartiger CMOS-Herstellungsverfahren für robuste,

zuverlässige und automobiltaugliche Mikrochips auf. Aufbau und

Ausrichtung des Instituts prägte über viele Jahre Prof. Dr. Günter

Zimmer. Seit 2006 führt Prof. Dr. Anton Grabmaier das Institut: mit

klarem Fokus auf Anwendungen, die Mikroelektronik für Mensch und

Gesellschaft nutzbar machen.

Entwicklungen, wie der gemeinsam

mit Partnern entwickelte Hirndrucksensor für Hydrocephalus-Erkrankte

oder Retina-Implantate, mit denen Blinde wieder sehen können, zeigen

den direkten Einfluss der Forschung auf die Lebensqualität vieler

Menschen. Auch in der Infrastrukturüberwachung, beispielsweise mit

Betonsensoren zur Korrosionsdetektion, setzte das Institut

Standards.

Die langjährige Kooperation mit dem Unternehmen

ELMOS zeigt, dass sich IMS-Entwicklungen auch im hochqualitativen

automobilen Einsatz bewähren. Ein Meilenstein in der photonischen

Sensorik war die Entwicklung eines LiDAR-Systems, also einer

präzisen Abstandssensorik mit Licht, mit extrem rauscharmer

SPAD-Technologie (Einzelphotonen-Detektoren). Diese Innovation

machte das Institut international sichtbar.

Heute: Hightech

für die Lebenswelten von morgen

»Unsere Sensorik wird immer

intelligenter. Sie erkennt Veränderungen, bevor sie zum Problem

werden«, sagt Institutsleiter Prof. Dr. Anton Grabmaier. »Ob in

sicherheitsrelevanten Bildsensoren, biomedizinischen Implantaten

oder der Industrieautomatisierung: IMS-Technologien helfen, Risiken

frühzeitig zu erkennen und Systeme effizienter und sicherer zu

machen.«

Die Verbindung von Sensorik und Künstlicher

Intelligenz (KI) ist dabei ein zentrales Thema: Mit Algorithmen

gelingt es, aus Bilddaten Vitalparameter wie Atemfrequenz und Puls

zu bestimmen; drahtlos und ohne direkten Hautkontakt. Die KI dringt

heute systematisch in neue Anwendungsbereiche vor, von der

Pflegeunterstützung über die Medizintechnik im häuslichen Umfeld bis

hin zur Industrie.

Gleichzeitig steigern die

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Fraunhofer IMS die

Leistungsfähigkeit mikroelektronischer Bauelemente: Beispielsweise

mit 3D-Integration, neuen Materialsystemen und Verfahren wie Atomic

Layer Deposition (ALD), mit denen sich ultradünne, gleichmäßige

Funktionsschichten im Nanometerbereich erzeugen lassen.

Ein

weiterer Fokus liegt auf der Integration photonischer

Funktionalitäten direkt in elektronische Systeme – eine

Schlüsseltechnologie für hochpräzise Sensorik, für biomedizinischen

Diagnostik oder der Quantentechnologie.

»Die Reinräume des

Fraunhofer IMS bieten die ideale Infrastruktur, um

Forschungsergebnisse direkt in innovative Bauteile zu überführen und

im Anschluss zu skalieren und transferieren,« schildert Prof. Dr.

Anna Lena Schall-Giesecke, die am Fraunhofer IMS die Kernkompetenz

»Technology« leitet und gleichzeitig als Professorin an der

Universität Duisburg-Essen forscht.

Zukunft aus Duisburg

Die Mikroelektronik hat das Ruhrgebiet verändert. Das Fraunhofer IMS

bleibt in seiner Rolle als Brückenbauer zwischen Forschung und

industrieller Anwendung ein aktiver Treiber dieses Wandels. Mit

moderner Reinraumtechnik, interdisziplinärer Entwicklungskompetenz

und anwendungsnahen Technologielösungen bringt das Institut

Mikroelektronik aus Duisburg in Systeme weltweit.

Mikroplastik im Abwasser und im Rhein – LANUK legt Analyse zum

Eintrag in den Rhein vor

Im Rhein und erstmals auch

direkt in den Abwassereinleitungen von Industriestandorten hat das

Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen (LANUK)

gezielt nach industriell hergestellten Mikroplastikpartikeln –

sogenannten Pellets und Beads – gesucht.

Die Untersuchung

ist Teil einer neuen LANUK-Studie, deren Ergebnisse Umweltminister

Oliver Krischer und die Präsidentin des LANUK, Elke Reichert, am

Mittwoch, 13. August 2025, an Bord des Laborschiffs Max Prüss der

Öffentlichkeit vorgestellt haben. „Die Studie zeigt deutlich:

Mikroplastik gelangt nicht nur über diffuse Einträge, sondern auch

direkt und punktuell über industrielle Abwassereinleitungen in den

Rhein“, sagte Umweltminister Krischer.

LANUK-Foto

„Mikroplastik darf nicht zusammen mit dem

anfallenden Abwasser in die Gewässer eingeleitet werden – unser

oberstes Ziel muss die Vermeidung von Verlusten aus Herstellungs-

und Transportprozessen sein. Das ist ein entscheidender Hebel, um

unsere Gewässer wirksam zu schützen.“

Auch deshalb sei, so

Krischer, neben technischen Maßnahmen vor allem das

Verantwortungsbewusstsein der Unternehmen gefragt: „Produzentinnen,

Betreiber und Logistikunternehmen – alle Beteiligten in der

Wertschöpfungskette müssen dafür Sorge tragen, dass mit

Kunststoffpartikeln verantwortungsvoll umgegangen wird.“

Die

Präsidentin des LANUK, Elke Reichert, betonte den Pilotcharakter der

Untersuchung: „Wir haben erstmals erfolgreich direkt in den

Abwasserströmen von Industriestandorten Proben auf Beads und Pellets

genommen – das war technisch eine große Herausforderung.

Gleichzeitig ist es ein wichtiger Schritt für unsere Grundlagen- und

Ursachenforschung rund um Mikroplastik.“

Im Rhein wurden an

neun Messstellen Konzentrationen von 0,6 bis 3,6 primären

Mikroplastikpartikeln pro Kubikmeter Wasser festgestellt. Da sich

die Einträge im fließenden Gewässer nicht eindeutig einem Emittenten

zuordnen lassen, arbeitete das LANUK daran, die Proben direkt an den

Einleitungen von Industriestandorten zu entnehmen. Dabei wichen die

Messwerte weit voneinander ab: Die Konzentrationen in den

überprüften Direkteinleitungen lagen zwischen 0,95 und 2.571 Beads

pro Kubikmeter Abwasser.

Die Höchstwerte wurden bei nur

einer Einleitung festgestellt, die übrigen lagen deutlich niedriger

– im Bereich zwischen 0,95 und 19 Beads/m³. Bereits während der

aktuellen Untersuchung gab es erste Gespräche zwischen Behörden und

den Industriestandorten, wie Quellen ermittelt und Einträge in den

Rhein vermindert werden können.

„Obwohl es inzwischen die

technische Möglichkeit zur Analyse gibt, wissen wir längst nicht

alles: Mikroplastik verhält sich nicht wie gelöste Schadstoffe, die

unterschiedlichen Partikel haben ein komplexes Verhalten im

Fließgewässer“, erläuterte LANUK-Präsidentin Reichert. „Umso

wichtiger ist es, dass wir den Eintrag schon an der Quelle

verhindern – mit Aufklärung, Prävention und gelebter Verantwortung

im betrieblichen Alltag.“ Ein wesentliches Problem bleibe die

fehlende Standardisierung der Mess- und Probenahmeverfahren. „Ohne

einheitliche Methoden lassen sich keine belastbaren und

vergleichbaren Daten erheben“, betonte Elke Reichert.

„Alle

bisherigen Untersuchungen, ob in Nordrhein-Westfalen oder anderen

Bundesländern, waren Einzelprojekte und liefern daher

Momentaufnahmen, aus denen leider noch keine langfristigen Trends

abgeleitet werden können. Das erschwert die Bewertung der

Problematik aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzes.“

Minister Krischer fasst es so zusammen: „Aus den Untersuchungen

lässt sich ableiten, dass es noch weiteren Forschungsbedarf gibt,

aber es auch an der Zeit ist, zu handeln! Das Ziel muss sein, dass

Mikroplastik gar nicht erst in die Umwelt gelangt – durch saubere

Produktionsbedingungen, sichere Transporte und vor allem durch ein

klares Bekenntnis zur Vermeidung eines Umwelteintrages.“

Mikroplastik-Studien in Nordrhein-Westfalen und zum Laborschiff Max

Prüss Die aktuelle Studie ist ein Teil einer ganzen Dekade der

Mikroplastikforschung in Nordrhein-Westfalen. Bereits 2015

beteiligte sich das Land Nordrhein-Westfalen an einer

länderübergreifenden Untersuchung von Mikroplastik in

Binnengewässern – gemeinsam mit Bayern, Baden-Württemberg, Hessen

und Rheinland-Pfalz sowie bei wissenschaftlicher Begleitung durch

die Universität Bayreuth.

Damals wurden Mikroplastikpartikel

an allen Probenahmestellen nachgewiesen, über 19.000 Objekte

untersucht und mehr als 4.300 Kunststoffteilchen bestimmt. Mit Hilfe

des Laborschiffs Max Prüss entstand in der Folge zusammen mit den

anderen Bundesländern einer der damals weltweit größten,

wissenschaftlich einheitlich erfassten Datensätze zur Belastung mit

Mikroplastikpartikeln von Flüssen. Mikroplastik, also

Kunststoffpartikel mit einem Durchmesser unter 5 Millimetern, ist

längst ein allgegenwärtiges Umweltproblem.

Es wird

unterschieden zwischen primärem Mikroplastik – industriell

hergestellten Partikeln wie Rohpellets und Beads – und sekundärem

Mikroplastik, das durch den Zerfall größerer Kunststoffteile

entsteht, etwa durch UV-Strahlung, Abrieb oder Witterungseinflüsse.

Auch synthetische Fasern aus Kleidungsstücken und technischen

Textilien zählen dazu. Mit der nun vorliegenden Studie liefert das

Landesumweltamt eine neue, belastbare Grundlage für die Diskussion

um Mikroplastik in Industrieabwässern.

Sie macht nicht nur

mögliche Eintragspfade sichtbar, sondern zeigt auch konkrete

Handlungsmöglichkeiten für die Industriestandorte auf. In der

Fortsetzung des Projektes soll dann auch die Verteilung von

Mikroplastik im Gewässer näher untersucht werden. Ein zentrales

Werkzeug für diese wissenschaftlichen Fortschritte bleibt das

Laborschiff Max Prüss, das bis zu 220 Tage im Jahr auf den

schiffbaren Gewässern in Nordrhein-Westfalen unterwegs ist.

Es erlaubt qualitätsgesicherte Probenahmen auch an schwer

zugänglichen Stellen – wie zum Beispiel im Umfeld von

Industriestandorten, Schleusen, Häfen oder an Flussmündungen. Die

Wasserproben werden an Bord mit moderner Sensorik (z.B. für pH-Wert,

Trübung, Sauerstoffgehalt) grob vorerfasst. Eine detaillierte

Analyse auf einzelne Mikroplastik-Partikel erfolgt anschließend in

den Laboren des LANUK an Land.

Stadtwerke Duisburg

erfrischen in der Innenstadt mit frischem Trinkwasser

Meteorologen erwarten in diesen Tagen hochsommerliche Temperaturen

von 34 Grad Celsius und mehr. Bei so einem Wetter ist es besonders

wichtig, ausreichend zu trinken. Die empfohlene Tagesmenge

Flüssigkeit von eineinhalb bis zwei Liter sollte dann noch einmal

erhöht werden.

Die Stadtwerke stehen am Freitag, 15. August, in der Zeit von 10 –

15 Uhr mit ihrer Trinkwasser-Ape in der City vor dem Forum und

verteilen frisches Trinkwasser an die Menschen in der Innenstadt.

Foto: Stadtwerke Duisburg

Die Stadtwerke Duisburg

unterstützen die Duisburger Bürgerinnen und Bürger dabei,

ausreichend Flüssigkeit aufzunehmen. Der lokale Energie- und

Wasserversorger wird deshalb mit seiner Trinkwasser-Ape am Freitag,

15. August, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr in der Innenstadt vor dem

Forum unterwegs sein. Alle Menschen, die dann bei den hohen

Temperaturen in der City unterwegs sind, können frisches Trinkwasser

kostenlos von den Stadtwerken Duisburg erhalten und ihren Durst

löschen.

Außerdem stehen auf der Königstraße natürlich

auch die beiden Trinkwasserbrunnen des lokalen Energiedienstleisters

zur Verfügung, an denen sich die Besucherinnen und Besucher der

Innenstadt jederzeit frisches Trinkwasser in mitgebrachte

Trinkflaschen zapfen können.

Die Stadtwerke

Duisburg versorgen in Duisburg etwa 250.000 Haushalte mit

Trinkwasser. Im Jahr 2024 wurden rund 30,9 Milliarden Liter Wasser

von den Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Duisburg verbraucht.

Gewonnen wird das Wasser in zwei eigenen Wasserwerken, die sich in

Düsseldorf-Wittlaer und -Bockum befinden.

Dabei wird

Grundwasser über Brunnen gefördert, gefiltert, aufbereitet und

anschließend als Trinkwasser in Lebensmittelqualität in das

Duisburger Versorgungsnetz eingespeist. Darüber hinaus bezieht das

Unternehmen Trinkwasser über zwei große Leitungen aus dem Wasserwerk

Haltern am See im Kreis Recklinghausen, wo Grundwasser mit Wasser

aus dem Halterner Stausee angereichert wird. In Homberg und Baerl

schließlich wird aufbereitetes Grundwasser aus dem Binsheimer Feld

in Duisburg verteilt.

Rund 2.200 Kilometer Rohrleitungen

unterhalten die Stadtwerke Duisburg in der Stadt. Als

Wasserversorger sind die Stadtwerke Duisburg für die Sicherung

höchster Qualitätsstandards verantwortlich. Täglich entnimmt das

Unternehmen Wasserproben an zahlreichen Stellen im gesamten

Stadtgebiet und im Bereich der Wasserwerke. Diese rund 8.000 Proben

pro Jahr werden in einem akkreditierten Trinkwasserlabor geprüft, um

jederzeit die hohe Qualität des Trinkwassers zu überwachen.

2025: Stadtwerke feiern 150 Jahre Wasserversorgung

Im Jahr

2025 feiert der lokale Energiedienstleister außerdem ein besonderes

Jubiläum: Die Wasserversorgung in Duisburg wird 150 Jahre alt. Im

Frühjahr 1875 begann die Erfolgsgeschichte mit den Arbeiten zur

Errichtung des ersten städtischen Wasserwerks an der Aakerfähre.

Seitdem werden die Bürgerinnen und Bürger an Rhein und Ruhr

zuverlässig mit sauberem Trinkwasser versorgt. Einen Überblick über

die historische Entwicklung der Duisburger Trinkwasserversorgung mit

zahlreichen Bildern haben die Stadtwerke unter

www.swdu.de/wasser-150 zusammengestellt.

Spannende

Aktionen im Jubiläumsjahr Die Stadtwerke Duisburg feiern das

Jubiläumsjahr mit einer Reihe von spannenden Veranstaltungen und

Aktionen für alle Duisburgerinnen und Duisburger. Am 14. September

steht der Tag des offenen Denkmals im Wasserwerk Bockum ganz im

Zeichen der Trinkwassergeschichte. Und auch zum

WDR-Maus-Türöffner-Tag am 3. Oktober im Wasserwerk Wittlaer dreht

sich alles um die Geschichte der Wasserversorgung.

Verantwortung für Lieferkette übernehmen: IHK-Lehrgang

hilft, Vorgaben einzuhalten

Seit 2023 gilt das

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Unternehmen müssen seither

noch stärker darauf achten, Menschenrechts- und Umweltstandards im

gesamten Geschäftsprozess zu wahren. Wie sie diese Anforderungen

praxisnah umsetzen können, zeigt der neue IHK-Zertifikatslehrgang

„Manager/in für menschenrechtliche Sorgfalt (IHK)”.

Die

Teilnehmer erwerben Wissen über Wertschöpfungsketten und lernen, wie

sie die Infos praktisch anwenden. Sie werden darauf vorbereitet, die

Geschäftsführung als strategische Berater zu unterstützen. Nach

Abschluss sind sie in der Lage zu prüfen, ob das Unternehmen die

gesetzlichen Vorgaben einhält. Außerdem erkennen sie, wo es

Potenziale zur Verbesserung gibt. Und mit welchen Maßnahmen diese

erreicht werden können. So helfen sie, soziale und ökologische

Risiken zu vermeiden.

Lehrgangsstart ist am 8. September.

Die Online-Seminare finden bis zum 12. Dezember jeweils montags von

13:00 bis 17:00 Uhr statt. Weitere Informationen und Anmeldung:

www.ihk.de/niederrhein/veranstaltungen

Busse

bekommen Vorrang: DVG errichtet Busschleuse an der

Karl-Jarres-Straße

Die Duisburger

Verkehrsgesellschaft AG (DVG) errichtet gemeinsam mit der Stadt

Duisburg an der Haltestelle „Karl-Jarres-Straße“ (Bussteig 3) im

Dellviertel eine Busschleuse für die Linien 920, 921, 931, NE2 und

934E. Der abgetrennte Fahrbahnabschnitt darf dann ausschließlich von

DVG-Bussen genutzt werden.

Zusätzlich gibt es eine eigene

Lichtsignalanlage für die Busse, so dass diese ihre Fahrt fortsetzen

können, bevor die Ampel für den Individualverkehr auf Grün

umschaltet. „Mit der neuen Busschleuse erhöhen wir den Komfort für

unsere Fahrgäste, da die Busse an der Ampel Vorrang vor anderen

Verkehrsteilnehmern erhalten und unsere Fahrzeuge dadurch schneller

zur nächsten Haltestelle kommen“, sagt Pierre Hilbig,

Hauptabteilungsleiter Betriebsmanagement bei der DVG.

„Wir

erhoffen uns dadurch, dass die Busse weniger im Stau stehen und

somit eine verbesserte Pünktlichkeit für unsere Fahrgäste.“ Die DVG

hatte in der Vergangenheit bereits an anderen Haltestellen im

Stadtgebiet Busschleusen errichtet, so beispielsweise an der

Haltestelle „Duisburg-Hbf. Westeingang“ der Linien 920, 921, 926,

928, 929, 931, Nachtexpresse und Schnellbus-Linien.

Die Arbeiten für die Busschleuse beginnen am Montag, 18. August, mit

Betriebsbeginn und dauern voraussichtlich bis Freitag, 24. Oktober.

Die Linien 920, 921, NE2 und 934E müssen daher in Richtung Duisburg

Hbf. örtliche Umleitungen fahren.

Außerdem müssen

Haltestellen verlegt werden oder entfallen. Die Haltestelle

„Heerstraße Bussteig 1“ wird zur Haltestelle „Heerstraße Bussteig 4“

der neuen Linien 937 und 947 zurückverlegt. Die Haltestelle

„Karl-Jarres-Straße Bussteig 3“ wird zur SEV-Haltestelle

„Karl-Jarres-Straße“ der Linie U79 auf der Düsseldorfer Straße vor

der Kreuzung Karl-Lehr-Straße verlegt.

Die ab dem 27. August

2025 geänderte Linie 931 ist von dieser Umleitungsmaßnahme nicht

betroffen. Eine Ersatzhaltestelle wird auf der Karl-Lehr-Straße in

Höhe der Hausnummer 5 eingerichtet.

Die DVG arbeitet

gemeinsam mit der Stadt Duisburg an der Modernisierung der

Infrastruktur für einen zukunftsfähigen ÖPNV. In den vergangenen

Jahren haben DVG und Stadt durch den Ausbau barrierefreier

Haltestellen, die Modernisierung von Gleisen, Fahrtreppen und

Fahrleitungen sowie den Neubau von Haltestellen bereits viel

erreicht. Zudem wird das ÖPNV-Angebot für die Fahrgäste stetig

verbessert. DVG und Stadt setzen den Weg fort, Bus und Bahn

attraktiver zu machen, um möglichst vielen Menschen mit einem

komfortablen, klimafreundlichen und zuverlässigen ÖPNV eine echte

Alternative zum Auto zu bieten.

Verkehrsinformationen zu

Bus und Bahn gibt es im Internet unter

www.dvg-duisburg.de, bei der DVG-Telefonhotline unter der

Rufnummer 0203 60 44 555 und in der myDVG Bus&Bahn-App.

An der Haltestelle „Duisburg-Hbf. Westeingang“ gibt es bereits eine

Busschleuse mit einer Vorrangschaltung für Busse. Fotos Duisburger

Verkehrsgesellschaft AG

Studie untersucht Agrar-Jobs

– vom Arbeitsplatz-Risiko „Huftritt“ bis zum Lohn Arbeitsplatz

Stall: Wer in Duisburg in der Tierhaltung arbeitet, soll Umfrage

mitmachen

Arbeitsplatz Stall: Gesucht werden

Agrar-Beschäftigte in Duisburg und der Region, die in ihrem Job

ständig mit Tieren zu tun haben. Sie haben jetzt die Chance, bei

einer bundesweiten Umfrage für eine Agrar-Studie mitzumachen. Darauf

hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU)

hingewiesen.

Ob Ferkelzucht oder Schweinemast: Die Arbeit im Stall ist kein

08/15-Job. AgrarBeschäftigte in Duisburg haben zum ersten Mal die

Chance, für eine bundesweite Studie bei einer Online-Umfrage

mitzumachen. Dabei geht es um die Arbeitsbedingungen in der

Tierhaltung.

Der Fragebogen ist online – per Smartphone,

Tablet oder am Computer – aufzurufen:

www.peco-ev.de/allgemein/onlineumfrage-unter-beschaeftigten-in-der-tierhaltung-und-tierzucht.

Das Beantworten der Fragen dauert nach Angaben der

Agrar-Gewerkschaft nur rund eine Viertelstunde. Die Online-Umfrage

läuft noch bis zum 14. September. „Sie ist völlig anonym“, so die IG

BAU Duisburg-Niederrhein.

„Die Arbeit mit Tieren in der

Aufzucht oder Mast ist alles andere als ein 08/15-Job. Wer ihn

macht, sollte sich deshalb kurz Zeit nehmen, einige Fragen zur

Arbeit im Stall zu beantworten“, sagt Karina Pfau von der

Agrar-Gewerkschaft. Mit der Online-Umfrage lege zum ersten Mal ein

Forscherteam des gewerkschaftsnahen PECO-Instituts den Fokus gezielt

auf Beschäftigte und Azubis, die in der Tierzucht und Tierhaltung

arbeiten.

Dabei gehe es um Arbeitsbedingungen, Löhne,

Belastungen und auch um die Zufriedenheit im Job. „Vom Huftritt bis

zum Staub – Arbeitsschutz im Stall ist dabei ein wichtiges Thema.

Auch um Arbeitszeiten geht es natürlich. Immerhin gibt es da, wo

Tiere im Stall stehen, eine 7-Tage-Woche“, so Pfau. Außerdem brenne

den Wissenschaftlern ein anderer Aspekt auf den Nägeln: „Haben

Beschäftigte genug Zeit, um sich vernünftig um die Tiere zu kümmern?

Oder anders gefragt: Wie groß ist der Arbeitsdruck im Stall?“, so

Karina Pfau.

Die Vorsitzende der IG BAU Duisburg-Niederrhein

will mit ihrem Umfrage-Appell erreichen, dass auch „die Situation in

den Ställen der Landwirtschaft in Duisburg und der Region mit in die

Studie einfließt“. Das Projekt wird nach Angaben der

Agrar-Gewerkschaft von der Robert-Bosch-Stiftung unterstützt.

Der Umbau zur Königsgalerie hat begonnen!

Multi Development investiert mit gut 70-Millionen Euro mehr als die

Bundesregierung mit dem Konjunktur II-Paket für Duisburg von 67,8

Millionen Euro

Duisburg, 14. August 2009 -

Mit den ersten sichtbaren Abrissarbeiten hat am 14. August 2009 im

Beisein und mit tatkräftiger Unterstützung von Oberbürgermeister

Adolf Sauerland der Umbau der Galeria Duisburg zur Königsgalerie

begonnen. Das Stadtoberhaupt hat eigenhändig mit einem Kran einen

Teil des Glasdaches in der Untermauerstraße, welches der Galeria

vorgelagert ist, entfernt.

Mit der Königsgalerie erfährt die

Haupteinkaufsstraße Duisburgs, die Königstraße, sowie der Sonnenwall

einen weiteren wichtigen Impuls. Die um- und ausgebaute

Einkaufsgalerie wird mit ihrem hochwertigen Handels- und

Gastronomiekonzept eine Marktlücke in Duisburgs

Einzelhandelslandschaft schließen und markiert an der Königstraße

den Auftakt zum Einkaufserlebnis in der Duisburger Innenstadt.

Die

Königsgalerie bietet 16.500 Quadratmeter Einzelhandelsfläche sowie

3.500 Quadratmeter Fläche für Büros und Dienstleistungen in

1A-Innenstadtlage – zwischen Königstraße, Sonnenwall und Steinscher

Gasse. Sie wird über 50 Mieteinheiten und ca. 320 Parkplätze verfügen. Das “Parkhaus Königsgalerie” bleibt

während der gesamten Umbaumaßnahmen geöffnet.

Das

Investitionsvolumen für die Königsgalerie liegt bei 80 Mio. Euro.

Die Eröffnung ist für Ende 2010 geplant. Tag der offenen Tür

Projektentwickler und Investor der Königsgalerie Multi Development

wird am Donnerstag, den 27. August 2009 einen “Tag der offenen Tür”

veranstalten. Von 15.00 bis 18.00 Uhr wird das Multi-Team vor Ort in

der Königsgalerie sein und Anwohner, Nachbarn sowie Interessierte

über die geplanten Baumaßnahmen informieren.

"Dieses Projekt

ist für uns ein Erstlingswerk, da wir bisher bisher nur neu gebaut

und noch nicht umgestaltet haben. Wir investieren in dieses Projekt

mehr als die Bundesregierung mit dem Konjunkturpaket II für

Duisburg, wobei wie auch keinen hauptausführenden Baukonzern damit

beauftragt haben, es wird alles mit Duisburger Unternehmen

umgebaut", erklärte MD-Geschäftsführer Axel Funke (Foto rechts).

Und: "Es sind exakt 70 Millionen Euro an Investitionen", bestätigte

der technische MD-Vorstand Peter Knopf. Harald Jeschke

BDP begrüßt Planungen der Bundesregierung zu Maßnahmen zum

Schutz sensibler Daten bei der elektronischen Patientenakte

Laut einem Kabinettsentwurf zum Gesetz zur Befugniserweiterung und

Entbürokratisierung in der Pflege vom 06.08.2025 sieht die

Bundesregierung die Implementierung weiterer Ausnahmeregelungen bei

der Speicherverpflichtung von hochsensiblen Daten bei der

elektronischen Patientenakte (ePA) vor.

Der Berufsverband

Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) sowie dessen

Fachsektion Psychologischer Psychotherapeut*innen (VPP im BDP)

begrüßen diese Entwicklungen als richtigen und wichtigen Schritt. So

sieht der Gesetzesentwurf u. a. vor, dass für die ePA zukünftig

keine Speicher- und Übermittlungspflichten mehr bestehen sollen,

„wenn dem erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche

Rechte Dritter entgegenstehen“.

Zum Schutz von Patient*innen

vor Vollendung des 15. Lebensjahres soll eine weitere

Ausnahmeregelung gesetzlich verankert werden, „wenn gewichtige

Anhaltspunkte für eine Gefährdung bestehen und eine mögliche

Einsichtnahme bestimmter Informationen durch Sorgeberechtigte oder

andere Zugriffsberechtigte den wirksamen Schutz der minderjährigen

Patient*innen in Frage stellen würde.“

Ab Vollendung des 15.

Lebensjahres können Jugendliche ihre Rechte im Hinblick auf die

elektronische Patientenakte dann selbst ausüben. In zahlreichen

Stellungnahmen zur elektronischen Patientenakte hatte der Verband

immer wieder auf die eklatante Datenschutzproblematik, besonders

auch bei sensiblen Daten aus psychotherapeutischen und

psychiatrischen Behandlungen sowie Entlassbriefen aus

psychosomatischen Kliniken, aufmerksam gemacht, in welchen auch

Daten über Dritte, wie Eltern, Geschwister oder Ehepartner*innen,

aufgenommen und weitergegeben werden können.

Im Rahmen der

geplanten neuen Regelungen erhielten Behandelnde die Möglichkeit,

auf eine Speicherung entsprechender Daten und Befunde in der ePA zu

verzichten. Gleiches würde für die Abwägung etwaiger erheblicher

therapeutischer Risiken bei der Datenspeicherung gelten, auch hier

könnten Behandelnde bei sichtbaren Risiken auf eine Speicherung von

Behandlungsdaten in der ePA verzichten.

Vor allem vor dem

Hintergrund der aktuell gegebenen breitflächigen und umfänglichen

Einsichtsrechte Behandelnder sowie Versicherter und weiterer

Personen ist der geplante Schutz von sensiblen Daten besonders

wichtig. Denn bisher gilt bei einem fehlenden Widerspruch zur

ePA-Datenspeicherung durch gesetzlich Versicherte, dass alle (auch

fachfremde) Behandelnde, deren berufliche Gehilfen sowie Apotheken

alle in der ePA gespeicherten Daten einsehen können.

„Die

geplanten gesetzlichen Neuregelungen wären eine gute und sinnvolle

Lösung für die aktuell bestehende prekäre Situation im Bereich der

Speicherung, Weitergabe und Verwendung von ePA-Daten, besonders auch

hochsensibler Daten, und eine Lücke bei der Datenschutzproblematik

könnte geschlossen werden“, erläutert BDP-Vizepräsidentin Susanne

Berwanger. BDP und VPP unterstützen den Kabinettsentwurf daher

vollumfänglich und sprechen sich für eine zeitnahe Umsetzung aus.

Basteln in der Bezirksbibliothek Meiderich

In der Meidericher Bibliothek auf der Von-der-Mark-Str. 71 treffen

sich jeden zweiten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr Interessierte zu

einem Bastelkreis. Das nächste Treffen ist am 14. August. Alle, die

Freude am kreativen Gestalten mit Papier, Tonkarton und anderen

Materialien haben, sind herzlich willkommen.

Selbstverständlich können eigene Bastelmaterialien mitgebracht und

individuell verwendet werden. Es stehen aber auch Klebestifte,

kleine Scheren, Buntstifte sowie Tonpapier und -karton vor Ort zur

Verfügung. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, unter Anleitung von

Marion de Heuvel kreative Upcycling-Ideen mit Papier und Pappe

umzusetzen.

Bastelbücher zu verschiedenen Themen können

liegen bereit und können mit gültigem Bibliotheksausweis auch

ausgeliehen werden. Die Teilnahme ist kostenfrei und eine Anmeldung

ist nicht erforderlich. Für Fragen steht das Team persönlich oder

telefonisch unter 0203/4499366 zur Verfügung. Die Öffnungszeiten der

Bibliothek sind dienstags bis freitags von 10:30 bis 13 Uhr und von

14 bis 18:30 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr.

Rheingemeinde lädt zum Spieleabend nach Wanheim

Am

kommenden Montag, 18. August 2025 ist wieder Spieleabend in der

Evangelischen Rheingemeinde Duisburg. Fans von Würfel-, Karten- und

Gesellschaftsspielen treffen sich um 17 Uhr im Gemeindehaus Beim

Knevelshof 45, um gemeinsam bei Knabbereien und Getränken viel Spaß

zu haben beim Würfeln, Kartenkloppen und Knobeln.

Highlights

sind z.B. „Sky-Jo“, „Dogs“, „Quixx“ oder „Uno Flip“, aber auch

andere Spiele sind gerne gesehen. Anmelden muss sich niemand. Wer

mag, darf sein Lieblingsspiel mitbringen und es den anderen

vorstellen. Mehr Informationen gibt es bei Ute Theisen,

0177/8066048,

ute.theisen.1@ekir.de.

(Foto: Evangelisch Rheingemeinde Duisburg)

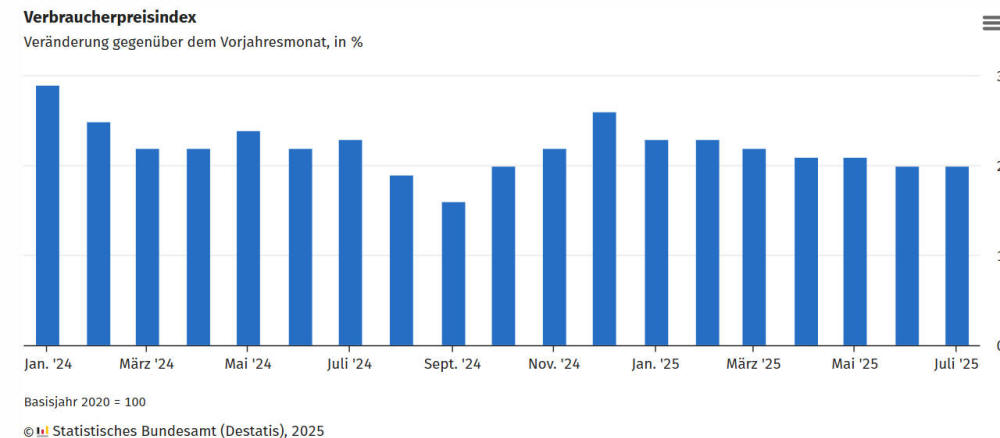

Inflationsrate im Juli 2025 bei +2,0 %

Verbraucherpreisindex, Juli 2025:

+2,0 % zum Vorjahresmonat

(vorläufiges Ergebnis bestätigt)

+0,3 % zum Vormonat (vorläufiges

Ergebnis bestätigt)

Harmonisierter Verbraucherpreisindex,

Juli 2025:

+1,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis

bestätigt)

+0,4 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)

Inflationsrate bleibt unverändert,

Energiepreisentwicklung wirkt weiterhin dämpfend

Verbraucherpreisindex, Juli 2025: +2,0 % zum Vorjahresmonat

(vorläufiges Ergebnis bestätigt) +0,3 % zum Vormonat (vorläufiges

Ergebnis bestätigt) Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Juli 2025:

+1,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt) +0,4 %

zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)

Die

Inflationsrate in Deutschland – gemessen als Veränderung des

Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat – lag im Juli 2025

bei +2,0 %. Im Juni 2025 hatte sie ebenfalls +2,0 % betragen, nach

jeweils +2,1 % im Mai und April 2025. "Die Inflationsrate hat sich

seit Jahresbeginn stabilisiert und blieb erneut zwei Monate in Folge

unverändert", sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen

Bundesamtes (Destatis).

"Der Rückgang der Energiepreise hält

an und dämpft die Gesamtteuerung. Dagegen bleibt vor allem der

Preisauftrieb bei Dienstleistungen überdurchschnittlich und hebt die

Inflationsrate." Gegenüber dem Vormonat Juni 2025 stiegen die

Verbraucherpreise im Juli 2025 um 0,3 %.

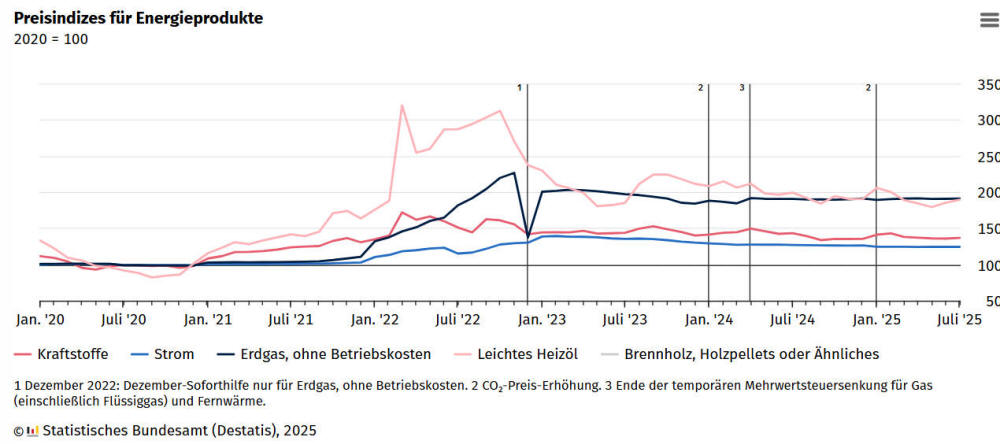

Energieprodukte verbilligten sich um 3,4 % gegenüber Juli 2024

Die Preise

für Energieprodukte lagen im Juli 2025 um 3,4 % niedriger als im

Vorjahresmonat. Der Preisrückgang für Energie hat sich den dritten

Monat in Folge abgeschwächt und fiel somit im Juli 2025 erneut etwas

niedriger aus (Juni 2025: -3,5 %). Binnen Jahresfrist gingen im Juli

2025 sowohl die Preise für Kraftstoffe (-4,5 %) als auch für

Haushaltsenergie (-2,6 %) zurück.

Insbesondere konnten die

Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin von günstigeren Preisen

für Brennholz, Holzpellets oder andere Brennstoffe (-5,3 %) sowie

für leichtes Heizöl (-5,0 %) profitieren. Auch Strom (-2,0 %) und

Fernwärme (-1,8 %) verbilligten sich gegenüber dem Vorjahresmonat.

Etwas teurer als ein Jahr zuvor war hingegen Erdgas (+0,3 %).

Nahrungsmittel verteuerten sich binnen Jahresfrist um 2,2 %

Die Preise für Nahrungsmittel waren im Juli 2025 um 2,2 % höher als

im Vorjahresmonat und lagen damit wieder knapp über der

Gesamtteuerung. Im Juni 2025 hatte der Preisauftrieb

für Nahrungsmittel etwas niedriger bei +2,0 % gelegen. Von Juli

2024 bis Juli 2025 verteuerten sich vor allem Obst (+7,6 %) sowie

Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren (+5,6 %). Auch für

Molkereiprodukte und Eier (+4,1 %) fiel die Preiserhöhung deutlich

aus.

Daneben waren unterdurchschnittliche Preiserhöhungen zu

beobachten, zum Beispiel bei Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchten

(+0,9 %) sowie bei Brot und Getreideerzeugnissen (+0,7 %). Günstiger

als ein Jahr zuvor wurde hingegen vor allem Gemüse (-3,2 %). Im

Einzelnen standen auffälligen Preiserhöhungen (zum

Beispiel Schokolade: +18,6 %) auch auffällige

Preisrückgänge (zum Beispiel Zucker: -29,4 %;

Kartoffeln: -16,1 %) gegenüber.

Inflationsrate ohne

Nahrungsmittel und Energie bei +2,7 % Im Juli 2025 lag die

Inflationsrate ohne Energie ebenso wie schon im Juni 2025

unverändert bei +2,6 %. Die Inflationsrate

ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie, häufig

auch als Kerninflation bezeichnet, lag im Juli 2025 ebenfalls wie im

Vormonat bei +2,7 %. Die beiden Kenngrößen liegen seit über einem

Jahr über der Gesamtteuerung und verdeutlichen somit, dass die

Teuerung in anderen wichtigen Güterbereichen überdurchschnittlich

hoch war.

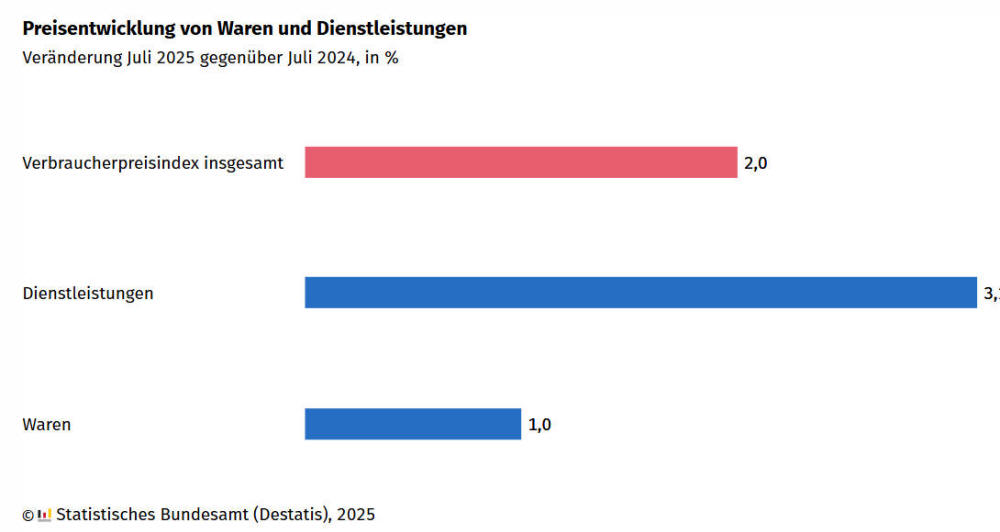

Dienstleistungen verteuerten sich binnen

Jahresfrist überdurchschnittlich um 3,1 % Die Preise für Dienstleistungen

insgesamt lagen im Juli 2025 um 3,1 % höher als im

Vorjahresmonat, nach +3,3 % im Juni 2025. Von Juli 2024 bis Juli

2025 erhöhten sich Preise vor allem für kombinierte

Personenbeförderung (+11,3 %). Auch wurden beispielsweise für

Brief- und Paketdienstleistungen (+9,0 %) und für Dienstleistungen

sozialer Einrichtungen (+8,2 %) überdurchschnittliche

Preiserhöhungen ermittelt.

Deutlich teurer als ein Jahr

zuvor waren zudem viele andere Dienstleistungen wie Versicherungen

(+5,8 %), Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+5,7 %),

Gaststättendienstleistungen (+4,1 %) sowie Wasserversorgung und

andere Dienstleistungen für die Wohnung (+3,9 %). Bedeutsam für die

Preisentwicklung bei Dienstleistungen bleiben auch im Juli 2025 die Nettokaltmieten mit

+2,0 %.

Dagegen waren nur wenige Dienstleistungen günstiger

als im Vorjahresmonat, zum Beispiel internationale Flüge (-6,8 %)

und Telekommunikationsdienstleistungen (-1,4 %). Waren verteuerten

sich gegenüber Juli 2024 um 1,0 % Waren insgesamt verteuerten sich

von Juli 2024 bis Juli 2025 um 1,0 % (Juni 2025: +0,8 %).

Die Preise für Verbrauchsgüter stiegen dabei um 1,1 % und für

Gebrauchsgüter um 0,9 %. Neben dem Preisanstieg bei Nahrungsmitteln

(+2,2 %) wurden einige andere Waren deutlich teurer, zum Beispiel

alkoholfreie Getränke (+7,5 %, darunter Kaffee,

Tee und Kakao: +16,6 %) und Tabakwaren (+6,0 %). Für die meisten

Waren wurde eine geringe Preiserhöhung ermittelt, zum Beispiel für

Möbel und Leuchten (+0,7 %) sowie für Bekleidungsartikel (+0,9 %).

Preisrückgänge waren hingegen außer bei der Energie (-3,4 %)

unter anderem bei Mobiltelefonen (-5,1 %),

Informationsverarbeitungsgeräten (-4,5 %) sowie elektrischen

Haushaltsgeräten (-2,6 %) zu verzeichnen.

Preise insgesamt

stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,3 %

Im Vergleich zum Juni

2025 stieg der Verbraucherpreisindex im Juli 2025 um 0,3 %. Teurer

binnen Monatsfrist wurden in der Sommerreisezeit vor allem

internationale Flugtickets (+12,7 %) und Pauschalreisen ins Ausland

(+10,7 %). Die Preise für Energie insgesamt stiegen um 0,4 %

gegenüber dem Vormonat, insbesondere wurden Heizöl und Kraftstoffe

(+0,8 %) sowie Brennholz, Holzpellets und andere feste Brennstoffe

(+1,1 %) teurer.

Die Preise für Nahrungsmittel insgesamt

blieben binnen Monatsfrist nahezu stabil (-0,1 %). Hier standen den

Preisanstiegen bei Fleisch und Fleischwaren (+0,8 %) Preisrückgänge

bei frischem Obst (-0,9 %) und frischem Gemüse (-1,4 %) gegenüber.

Zudem gingen die Preise für Bekleidungsartikel – auch saisonbedingt

–zurück (-3,5 %).

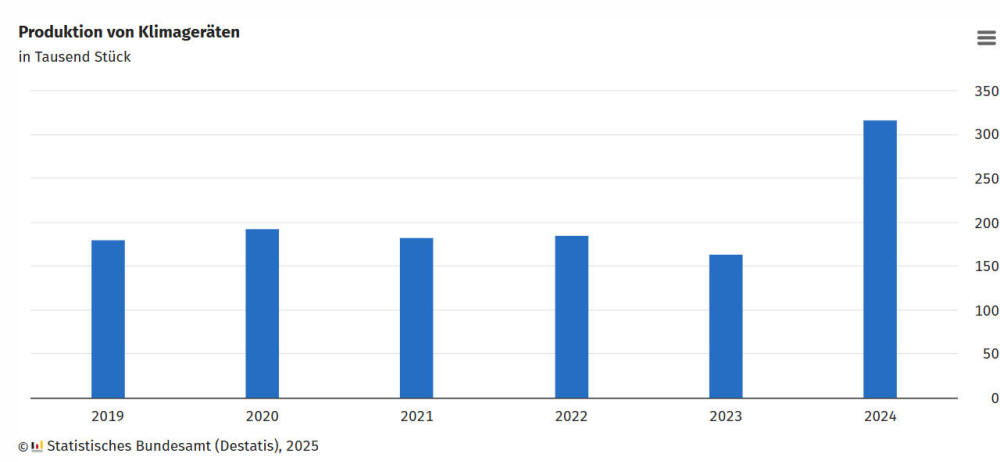

Produktion von Klimageräten binnen fünf Jahren um 75,1 %

gestiegen

Importe von Klimageräten 2024 mit wertmäßig

+48,2 % ebenfalls deutlich höher als 2019

Mit Blick auf

heiße Sommer wächst der Bedarf an Klimaanlagen und - geräten. Die

Produktion von Klimageräten in Deutschland ist in den letzten fünf

Jahren um 75,1 % auf rund 317 000 Stück im Jahr 2024 gestiegen, wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Das ist der höchste

Stand der letzten fünf Jahre; 2019 wurden hierzulande noch 181 000

solcher Geräte hergestellt. Wertmäßig nahm die Produktion im selben

Zeitraum um 34,4 % auf 1,5 Milliarden Euro im Jahr 2024 zu.

Italien 2024 wichtigstes Herkunftsland von Klimageräten

Auch die

Importe von Klimageräten sind in den letzten fünf Jahren deutlich

gestiegen: Der Wert der insgesamt eingeführten Geräte nahm gegenüber

2019 um 48,2 % auf 949 Millionen Euro im Jahr 2024 zu. 2019 hatte er

noch 640 Millionen Euro betragen. Den bisher höchsten Wert

erreichten die Importe von Klimageräten im Jahr 2023 mit

957 Millionen Euro.

Wichtigstes Herkunftsland von

Klimageräten war im Jahr 2024 Italien mit einem Anteil von 25,0 %

(237 Millionen Euro), gefolgt von China mit 13,7 % (130 Millionen

Euro) und Schweden mit 10,4 % (98 Millionen Euro). Die Exporte von

Klimageräten sind 2024 gegenüber 2019 dagegen leicht zurückgegangen:

um 2,8 % auf 713 Millionen Euro.