|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 39. Kalenderwoche:

23. September

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Mittwoch, 24. September 2025 - Tag der Flüsse

Handelsabkommen EU-Indonesien steht

Die Europäische Union und Indonesien haben ihre Verhandlungen über

ein umfassendes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen und ein

Investitionsschutzabkommen abgeschlossen. Dies folgt auf eine

entsprechende politische

Einigung zwischen Kommissionspräsidentin von der Leyen und

Präsident Prabowo Subianto vom 13. Juli.

„Unser Abkommen mit

Indonesien schafft neue Möglichkeiten für Unternehmen, Landwirtinnen

und Landwirte,“ erklärte von der Leyen. „Es bietet uns auch eine

stabile und vorhersehbare Versorgung mit kritischen Rohstoffen, die

für Europas saubere Technologie und die Stahlindustrie von

wesentlicher Bedeutung sind.“

Senkung von Zöllen

Das Handelsabkommen (CEPA) schafft eine

Freihandelszone mit über 700 Millionen Verbraucherinnen und

Verbrauchern.

Es wird den europäischen Landwirtinnen und

Landwirten erheblich zugutekommen, da die Zölle auf Agrar- und

Lebensmittelerzeugnisse gesenkt und traditionelle EU-Erzeugnisse

sowie wichtige Industriezweige wie die Automobil-, Chemie- und

Maschinenbaubranche geschützt werden.

Insgesamt werden die

EU-Exporteure jährlich rund 600 Millionen Euro an Zöllen einsparen,

die derzeit auf Waren entrichtet werden, die auf den indonesischen

Markt gelangen. Europäische Produkte werden für indonesische

Verbraucherinnen und Verbrauchern erschwinglicher.

Das Abkommen

ist auch ein wichtiger Meilenstein für die EU und Indonesien, um

nachhaltiges Wachstum und den ökologischen Wandel zu fördern.

Privilegierter Zugang für große und kleine europäische

Unternehmen

Das Abkommen wird EU-Unternehmen einen privilegierten

Zugang zum indonesischen Markt gewähren, indem

die Einfuhrzölle

auf 98,5 Prozent der Zolltarifpositionen abgeschafft und Verfahren

für EU-Warenausfuhren nach Indonesien, einschließlich wichtiger

Ausfuhren wie Pkw und Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse,

vereinfacht werden; die Erbringung von Dienstleistungen in

Schlüsselsektoren wie IT und Telekommunikation durch EU-Unternehmen

ermöglicht wird;

neue Möglichkeiten für EU-Investitionen in

Indonesien erschlossen werden, insbesondere in strategischen

Sektoren wie Elektrofahrzeuge, Elektronik und Arzneimittel, wodurch

die Integration der Versorgungs- und Wertschöpfungsketten beider

Seiten gefördert wird; geistiges Eigentum wie Marken geschützt wird,

und es EU-Unternehmen so ermöglicht wird, ihre Markenidentität und

ihren Ruf zu schützen.

Ein großer Gewinn für die europäischen

Landwirte

Dank der Abschaffung der Zölle auf wichtige

EU-Ausfuhren wie Milchprodukte, Fleisch, Obst und Gemüse und eine

breite Palette verarbeiteter Lebensmittel werden die Landwirte in

der EU wesentlich bessere Möglichkeiten erhalten, ihre Erzeugnisse

in Indonesien zu verkaufen. Außerdem werden 221 geografische Angaben

für die EU und 72 geografische Angaben für indonesische Produkte

geschützt. Schließlich werden besonders sensible Agrar- und

Lebensmittelerzeugnisse wie Reis, Zucker und frische Bananen

geschützt, indem die bestehenden Zölle aufrechterhalten werden, und

für der Zugang bestimmter anderer Erzeugnisse gelten Quoten für den

Zugang zum EU-Markt.

Ein Deal für nachhaltiges Wachstum und

Entwicklung

Das Abkommen EU-Indonesien verfügt über eine starke

Nachhaltigkeitssäule. So wird mit dem Abkommen das Pariser

Klimaschutzabkommen als wesentliches Element festgelegt und der

Handel mit und Investitionen in Produkte gefördert, die für Umwelt-

und Klimaziele von entscheidender Bedeutung sind, einschließlich

erneuerbarer Energien und CO2-armer Technologien.

Das CEPA

bietet eine Plattform für Zusammenarbeit, Dialog und

Handelserleichterungen in einer Reihe von handelsbezogenen Umwelt-

und Klimafragen, auch im Palmölsektor. Dies bietet Möglichkeiten,

die Gespräche über Nachhaltigkeit zwischen der EU und Indonesien

voranzubringen und sicherzustellen, dass mehr Handel, Sozialschutz

und eine solide Umweltpolitik Hand in Hand gehen.

Sichere und

nachhaltige Versorgung mit kritischen Rohstoffen

Indonesien ist

ein weltweit führender Hersteller von Rohstoffen, von denen viele

für den grünen und digitalen Sektor von entscheidender Bedeutung

sind. Das Abkommen stärkt berechenbare, zuverlässige und nachhaltige

Lieferketten, unter anderem durch ermäßigte Zölle,

Exporterleichterungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen und

erweiterte Zusammenarbeit.

Nächste Schritte

Die

ausgehandelten Textentwürfe werden in Kürze veröffentlicht. Diese

Texte werden rechtlich überarbeitet und in alle EU-Amtssprachen

übersetzt. Die Europäische Kommission wird dann dem Rat ihren

Vorschlag für die Unterzeichnung und den Abschluss des CEPA und des

IPA vorlegen. Nach der Annahme durch den Rat können die EU und

Indonesien die Abkommen unterzeichnen.

Nach der

Unterzeichnung werden die Texte dem Europäischen Parlament zur

Zustimmung übermittelt. Nach Zustimmung des Europäischen Parlaments

und nach deren Ratifizierung durch Indonesien können das CEPA und

das IPA in Kraft treten.

Erklärung des

Nordatlantikrats zu den jüngsten Luftraumverletzungen durch Russland

Der Nordatlantikrat ist heute Morgen auf Ersuchen Estlands gemäß

Artikel 4 des Washingtoner Vertrags zusammengetreten, um die

gefährliche Verletzung des estnischen Luftraums durch Russland am

19. September zu beraten und aufs Schärfste zu verurteilen.

Der Oberste Alliierte Befehlshaber Europa (SACEUR) informierte den

Rat über den Vorfall, bei dem drei bewaffnete russische

MiG-31-Flugzeuge über zehn Minuten lang den estnischen Luftraum

verletzten. Die NATO reagierte schnell und entschlossen. Alliierte

Flugzeuge wurden alarmiert, um die drei Flugzeuge abzufangen und aus

dem estnischen Luftraum zu eskortieren.

Dieser Übergriff ist

Teil eines größeren Musters zunehmend verantwortungslosen russischen

Verhaltens. Dies ist das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen, dass

der Nordatlantikrat gemäß Artikel 4 zusammentritt. Am 10. September

hielt der Rat Konsultationen als Reaktion auf die großflächige

Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen ab. Auch

mehrere andere Bündnispartner – darunter Finnland, Lettland,

Litauen, Norwegen und Rumänien – waren in jüngster Zeit von

Luftraumverletzungen durch Russland betroffen. Wir bekunden unsere

uneingeschränkte Solidarität mit allen Bündnispartnern, deren

Luftraum verletzt wurde.

Russland trägt die volle

Verantwortung für diese eskalierenden Aktionen, die zu

Fehlkalkulationen führen und Menschenleben gefährden. Sie müssen

aufhören.

Die Reaktion der NATO auf Russlands rücksichtsloses

Vorgehen wird weiterhin entschlossen sein. Am 12. September haben

wir die „Eastern Sentry“-Mission gestartet, um die Position der NATO

entlang der gesamten Ostflanke zu stärken. Wir werden unsere

Fähigkeiten ausbauen und unsere Abschreckungs- und

Verteidigungsposition stärken, unter anderem durch eine wirksame

Luftverteidigung.

Russland sollte keinen Zweifel daran haben:

Die NATO und ihre Verbündeten werden im Einklang mit dem Völkerrecht

alle notwendigen militärischen und nichtmilitärischen Mittel

einsetzen, um sich zu verteidigen und Bedrohungen aus allen

Richtungen abzuwehren. Wir werden weiterhin in der von uns gewählten

Art und Weise, zu unserem Zeitpunkt und in unserem jeweiligen

Bereich reagieren. Unser Bekenntnis zu Artikel 5 ist

unerschütterlich.

Diese und andere unverantwortliche

Handlungen Russlands werden die Verbündeten nicht davon abhalten,

ihre anhaltenden Verpflichtungen zur Unterstützung der Ukraine

einzuhalten, deren Sicherheit auch unsere Sicherheit betrifft, und

zwar bei der Ausübung ihres naturgegebenen Rechts auf

Selbstverteidigung gegen den brutalen und grundlosen Angriffskrieg

Russlands.

Erklärung des Conseil de l'Atlantique Nord zu den

jüngsten Verstößen gegen den Luftraum der Allianz durch Russland

Der Rat des Atlantischen Ozeans ist heute auf Nachfrage von Estland

zu Konsultationen in Bezug auf Artikel 4 der Verhandlungen über

Washington bereit. Ich verurteile die Gefahr einer Verletzung des

estnischen Luftraums, die Russland am 19. September befohlen hat.

Der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa

(SACEUR) übermittelte dem Rat eine Informationsmitteilung über den

Fall dieses Verstoßes, während drei russische Flugzeuge der

MiG-31-Armee in den Luftraum Estlands eindrangen, oder sie blieben

mehr als zwei Minuten übrig. Das Unternehmen reagierte schnell und

wirksam: Die Truppen der Allianz wurden sofort abgeschossen, die

russischen Flugzeuge und die Begleitpersonen wurden in der Luft des

estnischen Weltraums abgefangen.

Dieser Einfall ist eine neue

Illustration des Verhaltens der Pluspunkte und der

Verantwortungslosigkeit Russlands. Am 10. September hat der Rat zwei

Wochen lang Konsultationen wegen eines massiven Verstoßes gegen den

polnischen Luftraum durch russische Drohnen durchgeführt. Plusieurs

autres Alliés – Finnland, Lettland, Litauen, Norwegen und Rumänien –

haben die Verstöße gegen ihren Luftraum durch Russland

zurückgewiesen. Wir bitten alle unsere betroffenen Verbündeten um

Solidarität.

Die Russen tragen die gesamte Verantwortung für

diese Maßnahmen, da sie von Natur aus zu einer Eskalation geführt

haben, es besteht die Gefahr, dass sie sich nicht einem Fehler in

der Wertschätzung unterziehen und in Gefahr geraten. Tout cela doit

cesser.

L'OTAN hat dem Gegner weiterhin eine Antwort auf die

rücksichtslosen Klagen Russlands gegeben. Am 12. September starteten

wir die Initiative Eastern Sentry. Das Ziel bestand darin, die

Haltung des OTAN auf dem orientalischen Ensemble zu verbessern. Wir

alle verstärken unsere Kapazitäten außer unserer Abschreckungs- und

Verteidigungshaltung und benachrichtigen uns über unser gesamtes

Verteidigungswerk in der Luft.

Dass die Russen nicht von der

OTAN und den eingesetzten Alliierten mit Respekt vor dem

internationalen Recht kontrolliert werden, alle militärischen und

nichtmilitärischen Werkzeuge müssen über sie verfügen, um sie zu

verteidigen und alle Bedrohungen abzuwehren, die ihnen bevorstehen.

Wir fuhren fort, zu reagieren, und als wir uns in der Umgebung

unserer Wahl befanden. Unser Anhang zu Artikel 5 ist infektiös.

Gewissenhaft, dass die Sicherheit der Ukraine zu ihrer eigenen

Sicherheit beiträgt, sind die Alliierten immer noch entschlossen,

ihnen dabei zu helfen, ihr natürliches Recht auf Verteidigung im

brutalen Kampf auszuüben, den Russland in Abwesenheit von ihnen

gegen sie abgegeben hat Totale Provokation. Die unverantwortlichen

Agissements von Moskau haben diese Verpflichtung nicht aufgegeben.

Tag der Flüsse: Stadtwerke Duisburg sichern

Trinkwasserversorgung und investieren in klimafreundliche

Technologien

Rhein und Ruhr sind wichtige Lebensadern für Duisburg und prägen die

Stadt und ihre Geschichte. Anlässlich des internationalen Tags der

Flüsse am 24. September machen die Stadtwerke Duisburg die große

Bedeutung des Rheins für die Trinkwasserversorgung und den

Umweltschutz in der Region deutlich.

Mit zwei Wasserwerken

in unmittelbarer Nähe zu Deutschlands größtem Fluss, einer

innovativen iKWK-Anlage an der Kläranlage in Huckingen und einer

bald entstehenden Großwärmepumpe am Energiepark Wanheim setzen die

Stadtwerke konsequent auf nachhaltige Nutzung und Schutz der

Ressource Flusswasser.

„Der Rhein ist für Duisburg weit mehr

als ein Fluss – er ist Grundlage für unsere Trinkwasserversorgung,

er prägt das Stadtbild und ist wichtiger Natur- und Erholungsraum.

Deshalb setzen wir uns für den Schutz des Flusses ein und nutzen

seine Potenziale für eine umweltfreundliche Versorgung der Menschen

in unserer Stadt“, sagt Andreas Gutschek, Vorstand Infrastruktur und

Digitalisierung bei der Stadtwerken Duisburg.

Das Wasserwerk Wittlaer der Stadtwerke Duisburg liegt in

unmittelbarer Nähe zum Rhein. In den angrenzenden Rheinwiesen stehen

die Brunnenanlagen, in denen das Rohwasser für die

Trinkwasseraufbereitung gewonnen wird. Foto Stadtwerke Duisburg

Trinkwasser aus dem Rhein – eine verlässliche Grundlage

Die

Trinkwassererzeugung der Stadtwerke Duisburg basiert bis zu 70

Prozent auf Rheinuferfiltrat, das vor allem im Wasserwerk Wittlaer

der Stadtwerke Duisburg aufbereitet wird. In den Rheinwiesen um das

Wasserwerk herum liegen die Brunnenanlagen, in denen das Rohwasser

gefördert wird. Diese Rheinauen sind sensible Ökosysteme, die nicht

nur als natürliche Filterzonen wirken, sondern auch Lebensräume für

zahlreiche Tier- und Pflanzenarten darstellen.

Um die hohe

Trinkwasserqualität dauerhaft zu sichern, investieren die Stadtwerke

kontinuierlich in den Schutz und die Pflege dieser Flächen. Jährlich

werden mehr als 30 Milliarden Liter Trinkwasser von den Stadtwerken

Duisburg an die Menschen an Rhein und Ruhr geliefert.

iKWK-Anlage kühlt heiße Flüsse im Sommer ab

Mit der innovativen

iKWK-Anlage an der Kläranlage Huckingen tragen die Stadtwerke

Duisburg aktiv zum Gewässerschutz bei. Durch den Einsatz von

Wärmepumpen wird dem bereits geklärten Abwasser fünf Grad seiner

Wärme entzogen, bevor es über den Angerbach in den Rhein eingeleitet

wird.

Gerade in heißen Sommermonaten, in denen Flüsse durch

steigende Temperaturen unter Druck stehen, bedeutet dies eine

Entlastung für das Ökosystem. Die Absenkung der Temperatur

verbessert die Lebensbedingungen für Fische und andere

Wasserlebewesen und trägt dazu bei, die biologische Vielfalt im

Rhein zu erhalten. Gleichzeitig erzeugen die Wärmepumpen

umweltfreundliche Fernwärme und versorgen damit tausende Haushalte

in der Stadt.

Großwärmepumpe am Rhein: Investition in die

Energiezukunft

Ein weiterer Meilenstein in der nachhaltigen

Nutzung des Rheins ist die geplante Großwärmepumpe im Energiepark

Wanheim, bestehend aus vier Aggregaten. Auf dem Gelände direkt am

Fluss soll eine Anlage entstehen, die künftig eine thermische

Leistung von bis zu 60 Megawatt (MW) bereitstellen wird.

Damit sind die Wärmepumpen in der Lage, bei geplanten 6.000

Vollbenutzungsstunden pro Jahr den Wärmebedarf von rund 25.300 an

die Fernwärmeversorgung angeschlossenen Haushalten abzudecken. Die

Wärmepumpen sind ein wichtiger Baustein im Energiesystem der

Stadtwerke, um die Fernwärmeversorgung in Duisburg klimafreundlicher

zu gestalten und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu

verringern. Ziel ist, bis zum Jahr 2035 die Fernwärme für die

angeschlossenen Haushalte in Duisburg CO2-neutral zu erzeugen.

Mit ihrem Engagement am Rhein leisten die Stadtwerke Duisburg

somit nicht nur einen Beitrag zur sicheren Versorgung der Menschen

mit Trinkwasser und Energie, sondern auch zum Schutz der natürlichen

Lebensräume.

14 neue Wasserstoff-Gelenkbusse für

nachhaltige Mobilität in Duisburg

Die DVG arbeitet gemeinsam mit der Stadt Duisburg an der

Modernisierung der Infrastruktur für einen zukunftsfähigen und

nachhaltigen ÖPNV. In den vergangenen Jahren haben DVG und Stadt

bereits viel erreicht.

Früher als geplant sind 14 neue

Wasserstoff-Gelenkbusse vom Typ Solaris Urbino 18 hydrogen auf dem

Betriebshof Unkelstein eingetroffen. Ursprünglich war die

Auslieferung der Fahrzeuge bis Ende 2025 vorgesehen. Kurz vor dem

Start des regulären Linienbetriebs der neuen Wasserstoff-Gelenkbusse

haben jetzt Oberbürgermeister Sören Link und DVG-Technikvorstand

Andreas Gutschek die neuen wasserstoffbetriebenen

Brennstoffzellenbusse vorgestellt.

Mit einer

aufmerksamkeitsstarken Beklebung werden künftig drei der 14

Wasserstoff-Gelenkbusse durch Duisburg fahren und auf die

Internationale Gartenausstellung Ruhrgebiet 2027 (IGA) im Duisburger

Stadtgebiet hinweisen. „Wir wollen für Duisburg einen Nahverkehr,

der verlässlich, zukunftsfähig und klimafreundlich ist. Wasserstoff

spielt dabei eine Schlüsselrolle. Die neuen Wasserstoff-Gelenkbusse

zeigen, wie Innovation und Alltag zusammenpassen“, betont

Oberbürgermeister Sören Link.

Oberbürgermeister

Sören Link und DVG-Vorstand Andreas Gutschek bei der Vorstellung der

neuen Wasserstoff-Gelenkbusse (v.l.). Foto DVG

„Mit den neuen

Wasserstoff-Gelenkbussen treibt die DVG die Antriebswende ihrer

Busflotte weiter voran. Die Inbetriebnahme von weiteren 14

Wasserstoffbussen ist der nächste wichtige Schritt hin zu einem

komplett emissionsfreien Nahverkehr in Duisburg. Wir wollen als

Verkehrsunternehmen diesen Weg weiter gehen. Dabei sind wir auch in

Zukunft auf Fördergelder angewiesen. Denn ohne effektive

Unterstützung von Bund und Land werden wir nicht in der Lage sein,

diesen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz und zur Steigerung der

Lebensqualität in Duisburg zu leisten“, sagt Andreas Gutschek,

Technik-Vorstand der DVG.

Bereits seit März 2025 sind 11

Standard-Wasserstoffbusse vom Typ Solaris Urbino 12 hydrogen im

regulären Linieneinsatz. Mit den neuen Gelenkbussen geht die DVG

einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem

emissionsfreien ÖPNV in Duisburg. Die neuen Fahrzeuge sind 18 Meter

lang, bieten Platz für bis zu 136 Fahrgäste und haben eine

Reichweite von mindestens 400 Kilometern. Fahrgäste und Fahrpersonal

profitieren von einer komfortablen und multifunktionalen

Innenausstattung mit Klimatisierung, großzügigen

Sondernutzungsflächen sowie Assistenzsystemen. Getankt wird an der

mobilen Wasserstofftankstelle auf dem DVG-Busbetriebshof am

Unkelstein in nur rund 20 Minuten.

Vorbereitung für den

Linienbetrieb läuft

Bevor die neuen Gelenkbusse in den regulären

Fahrgastbetrieb starten, werden sie mit DVG-eigener Technik

ausgestattet. Dazu zählen unter anderem Bordrechner,

Einstiegskontrollsysteme, Entwerter sowie Geräte zur digitalen

Fahrdatenübertragung. Anschließend erfolgen umfassende

Funktionsprüfungen aller Systeme.

Nach der technischen Abnahme

werden die Fahrzeuge mit dem DVG-Branding sowie relevanten

Fahrgastinformationen versehen. Bevor sie auf Duisburgs Straßen

unterwegs sind, werden sie auch zu Test- und Schulungszwecken für

das Fahrpersonal eingesetzt. Die neuen Busse werden im gesamten

Stadtgebiet eingesetzt. In den Linienbetrieb starten sie nach und

nach, abhängig vom Fortschritt der Inbetriebnahme jedes einzelnen

Busses.

Tankinfrastruktur: Von mobil zu stationär

Die

Betankung der neuen Gelenkbusse erfolgt – wie auch schon bei den

Standard-Wasserstoffbussen – zunächst an einer mobilen

Wasserstoff-Tankstelle auf dem Busbetriebshof der DVG. Die mobile

Einrichtung überbrückt die Zeit bis zur Fertigstellung der

stationären Wasserstofftankstelle, die durch Fördermittel finanziert

wird und voraussichtlich im vierten Quartal 2026 in Betrieb geht.

Zukunft der Busflotte: Fokus auf alternative Antriebe

Mit den

14 neuen Gelenkbussen steigt die Zahl der lokal emissionsfreien

Fahrzeuge im Fuhrpark der DVG auf 32 Fahrzeuge: 25 Wasserstoff- und

7 Batteriebusse. Das entspricht rund einem Drittel der über 100

Fahrzeuge umfassenden Gesamtflotte. Das Ziel besteht darin, bis

Anfang der 2030er Jahre die komplette Flotte auf alternative

Antriebe umzustellen. Die DVG beobachtet die Marktentwicklung genau

und zeigt sich angesichts der fortgeführten Bundesförderungen für

alternative Antriebe optimistisch, den eingeschlagenen Weg

fortsetzen zu können.

Gefördert mit Landesmitteln

Die DVG

hat 25 Wasserstoffbusse im Juli 2023 bestellt. Der Bushersteller

Solaris hatte bereits elf Solobusse vom Typ Solaris Urbino 12

hydrogen an die DVG geliefert. Jetzt erweitern die vierzehn

Gelenkbusse vom Typ Solaris Urbino 18 hydrogen die Busflotte. Die

Anschaffung dieser 25 Wasserstoffbusse und die für den Betrieb

erforderliche Wasserstoff-Tank- und Werkstattinfrastruktur ist für

die DVG mit erheblichen Investitionen verbunden.

Insgesamt

investiert die DVG rund 20,5 Millionen Euro für die 25 Fahrzeuge und

erhält dafür über den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) Fördermittel

vom Land in Höhe von rund 7 Millionen Euro. Für die Tank- und

Werkstattinfrastruktur sind rund 20 Millionen Euro Investitionen

erforderlich, von denen rund 18 Millionen Euro vom Land gefördert

werden. Die jetzt in Betrieb genommene mobile Wasserstoff-Tankstelle

von Air Liquide wurde ohne Fördermittel angemietet. Sie überbrückt

den Zeitraum, bis die geförderte fest installierte

Wasserstoff-Tankstelle errichtet und voraussichtlich Ende 2026 in

Betrieb genommen wird.

Wasserstoff-Busse mit neuester

Technologie

Die Busse vom Typ Solaris Urbino hydrogen werden mit

Wasserstoff betrieben, der gasförmig in den auf dem Fahrzeugdach

platzierten Tanks gespeichert wird. Die elektrische Energie wird

durch umgekehrte Elektrolyse erzeugt, in einer Batterie

zwischengespeichert, und dann dem Elektro- Antrieb zugeführt.

Die einzigen Nebenprodukte dieses Prozesses sind Wärme und

Wasserdampf. In jedem Bus werden ultramoderne Brennstoffzellenmodule

mit einer Leistung von 70 Kilowatt und 100 Kilowatt verwendet. Der

Antrieb besteht aus Traktionsmotoren mit 240 Kilowatt Leistung. Mit

einer Tankfüllung erzielen die Busse zu allen Jahreszeiten eine

Reichweite von mindestens 400 Kilometern.

Komfortable und

sichere Ausstattung, mobilitätseingeschränkte Fahrgäste im Blick

In den vollklimatisierten Bussen mit bis zu 54 Sitzplätzen empfängt

die Fahrgäste ein freundlicher Innenraum. Die DVG hat

mobilitätseingeschränkte Fahrgäste besonders im Blick. Im Bereich

der zweiten Tür verfügen die Busse über gleich zwei

Sondernutzungsflächen in Fahrtrichtung links und rechts für

Rollstühle und Kinderwagen. Für weitere Fahrgäste sind in diesen

Bereichen Klappsitze vorgesehen. TFT-Bildschirme informieren die

Passagiere.

Der Fahrpersonalarbeitsplatz ist ebenfalls

komfortabel ausgestattet, unter anderem durch eine Klimatisierung,

einen ebenfalls klimatisierten Sitz mit Lordoseunterstützung und

einen elektrisch verstellbaren Innenspiegel. Sicherheit vermittelt

eine Fahrpersonalkabinentür.

Weitere sicherheitsrelevante

Systeme wie Kamera-Außenspiegel, ein Toter-Winkel-Assistent, ein

Bremsassistent, eine Rückfahrkamera und eine

Verkehrszeichenerkennung unterstützen das Fahrpersonal auf ihren

Fahrten. Sie warnen das Fahrpersonal beispielsweise, wenn Fußgänger

oder Radfahrer in der Nähe des Fahrzeugs auftauchen. Eine

Videoüberwachungsanlage vermittelt ein zusätzliches

Sicherheitsgefühl.

„Sauberes Hochfeld“: Aufräumaktion am 24. September

Die Arbeitsgruppe „Sauberes Hochfeld“ möchte aktiv gegen Müll im

Stadtteil vorgehen: Am Mittwoch, 24. September, steht deshalb eine

stadtteilweite Saubermachaktion in Hochfeld an. 17 Einrichtungen und

Gruppen haben sich mit rund 400 Teilnehmenden angemeldet und werden

von 10 bis 18 Uhr an unterschiedlichen Orten im Quartier Müll

sammeln. Aber auch spontane Teilnahme ist möglich.

Eine

Karte mit teilnehmenden Einrichtungen und Orten, an denen man sich

auch noch kurzfristig anschließen kann, gibt es hier:

https://nc.stadtbuero.com/index.php/s/bJ33WDPFr76dCsN

Die vom Stadtteilbüro Hochfeld organisierte und aus dem

Austauschformat „Leben in Hochfeld“ sowie dem Projekt „Gemeinsam

aktiv für Hochfeld“ der Duisburger Bürgerplattform DUaktiv

hervorgegangene Arbeitsgruppe hat seit Anfang 2025 bereits mehrere

Aufräumaktionen im Quartier initiiert. Im Mai haben Kinder und

Erwachsene vor dem Immendal Parkfest am Blauen Haus aufgeräumt. Im

Juni und Juli wurde gemeinsam das Umfeld vom Sozialzentrum St. Peter

sowie von Almogamma e.V. sauber gemacht.

Unterstützt werden

die Aktionen von den Teams der Stadtbildpflege, der Abfallberatung,

der Umwelthelfer der Wirtschaftsbetriebe Duisburg und dem Verein

„Offensive für ein Sauberes Duisburg“. Der Verein stellt das

Material zum Sammeln der Abfälle sowie Bildungsmaterial für die

Einrichtungen im Quartier zur Verfügung.

Insbesondere Kinder

und Jugendliche werden so für das Thema Sauberkeit und

Abfallvermeidung in ihrem Umfeld sensibilisiert. Mehr Informationen

zur Mitmachaktion gibt es im Stadtteilbüro Hochfeld, Heerstraße 109,

47053 Duisburg oder per E-Mail info@stadtteilbuerohochfeld.de und

telefonisch 0203 46808505

Bessere Förderkonditionen

bei Neubauförderprogrammen KFN und KNN

Für die

Neubauförderprogramme „Klimafreundlicher Neubau (KFN)“ und

„Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment (KNN)“ gelten ab

heute deutlich attraktivere Zinskonditionen. Das

Bundesbauministerium setzt damit noch in diesem Jahr einen starken

Impuls, klimafreundlichen sowie auch flächeneffizienten und

bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. In einem ersten Schritt waren im

Programm KNN schon Verbesserungen in Form der Anpassung der

Baukostenobergrenze und der Wohnflächengrenze umgesetzt worden.

Verena Hubertz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung

und Bauwesen: „Viele Messpunkte deuten auf eine Erholung im

Wohnungsbau hin. Diesen Aufschwung wollen wir befeuern. Wir ziehen

deshalb den wichtigen Hebel der Zinsverbilligung für Bauherrinnen

und Bauherren noch ein gutes Stück nach oben, damit noch mehr

bezahlbarer und klimafreundlicher Wohnraum entstehen kann.

Foto: Photothek Media Lab / Dominik Butzmann

Wir liegen damit deutlich unter den aktuellen Marktkonditionen.

Zusammen mit der geplanten befristeten Fördermöglichkeit für den EH

55-Standard zur Aktivierung des Bauüberhangs und dem Bau-Turbo

setzen wir gute Rahmenbedingungen, um Planungen schnell von der Idee

zur Schlüsselübergabe umzusetzen.“

KFN ist eines der

wichtigsten Neubauprogramme des Bundes. Seit 2023 konnten bereits

ca. 115.000 klimafreundliche Wohneinheiten gefördert werden. Mit dem

Programm können der Neubau und der Ersterwerb klimafreundlicher und

energieeffizienter Wohn- und Nichtwohngebäude gefördert werden.

Investoren, Genossenschaften, Unternehmen und Privatpersonen können

die Förderung durch zinsverbilligte Kredite bei ihrer Hausbank

beantragen. Kommunen können Zuschüsse erhalten. Eine größere

Unterstützung gibt es für Gebäude, die zusätzlich das

Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) erreichen.

Bei KNN

hatte es bereits Anfang des Monats Konditionsverbesserungen gegeben.

Zum einen werden Küchen und Wohnküchen künftig als Aufenthaltsräume

gewertet. Das Programm wurde damit an die Baupraxis angepasst, die

häufig bei kompakten Wohnungen die Küche offen gestaltet. Die

Flexibilität der Wohnraumgestaltung für die Bauherrinnen und

Bauherren wurde dadurch erhöht. Zum anderen war die Baukostengrenze

angehoben worden. Durch die Anhebung sind mehr Projekte als zuvor

innerhalb der Kostengrenze realisierbar.

Das Programm KNN

fördert klimagerechte und flächeneffiziente Neubauvorhaben. Über

eine Baukostenbegrenzung soll bezahlbarer Wohnraum entstehen. Ebenso

kann der Kauf neuer Gebäude, die bereits gebaut wurden und die

Vorgaben erfüllen, gefördert werden. Die Förderung für Investoren,

Genossenschaften, Unternehmen und Privatpersonen erfolgt mittels

zinsverbilligter Kredite. Kommunen können Zuschüsse erhalten.

Die Förderung erfolgt mittels zinsverbilligter KfW-Kredite. Weitere

Informationen dazu finden Sie auf der Homepage der KfW:

KNN und

KFN

Kostenloser Familientag im

Binnenschifffahrtsmuseum

Es wird gemalt, gebastelt und

gespielt: Der beliebte Familientag findet am Sonntag, 28. September,

von 10 bis 17 Uhr im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt an der

Apostelstraße 84 in Duisburg-Ruhrort mit einem vielfältigen Programm

statt. Besonders kleine Matrosinnen und Matrosen sind willkommen.

„Wir bieten zahlreiche Mitmach-Stationen für die ganze

Familie an. Außerdem endet unsere beliebte und oft besuchte

Sonderausstellung ‚Familien unter Dampf.‘ Eine schöne Möglichkeit,

um nochmal durch die Exponate zu stöbern“, erklärt Museumsdirektor

Dr. Dennis Niewerth.

Das Programm im Detail

Malen,

basteln und Spaß mit der Button-Maschine ist von 10 bis 17 Uhr im

Vortragsraum des Museums möglich. Abenteuerliche Erzählungen von

Piratin Yvi finden den ganzen Tag über auf dem Spielschiff HERMANN

in der Damenschwimmhalle statt. Dort erfahren Interessierte mehr

über Goldschätze und die raue See. Ein Kinder-Quiz wird jeweils um

11 Uhr, um 13 Uhr sowie um 15 Uhr veranstaltet.

Mit Wissen

und Geschick können kleine Matrosinnen und Matrosen ein eigenes

Binnenschifferdiplom erhalten. Kinderschminken wird von 13 bis 15

Uhr angeboten. Dazu kann man in das richtige Kostüm schlüpfen und

Erinnerungsfotos vor der Fotowand machen.

Das Programm wird von zwei Kooperationspartnern unterstützt, vom

Spielkorb des Theater Duisburg und dem KultKiosk Hafenmund, der mit

zum Teil veganen Speisen und Getränken für das leibliche Wohl sorgt.

Der Eintritt ist frei.

DHL Paket nimmt postalischen

Warenversand aus Deutschland in die USA und Puerto Rico für

Geschäftskunden wieder auf

Nach nur vier Wochen

Pausierung wegen der neuen zollrechtlichen Vorschriften der

US-Regierung bietet der Unternehmensbereich Post & Paket Deutschland

als einer der ersten Postdienstleister weltweit den Warenversand

über den Postweg in die USA und Puerto Rico für Geschäftskunden

wieder an

Geschäftskunden können ab 25. September wieder das

DHL Paket International für den Warenversand in die USA nutzen

Neu: Buchung des Service „Postal Delivered Duty Paid” (PDDP) für

Sendungen bis 800 US-Dollar Warenwert sowie vollständige und

korrekte Zolldaten obligatorisch

Preise für

Geschäftskunden-Pakete aus Deutschland in die USA bleiben stabil

Aber: Zusatzkosten für Geschäftskunden durch die Zollabfertigung und

die Zölle, die nach Entfall der vorherigen Zollfreigrenze von 800

USD nunmehr für alle Sendungen außer privaten Geschenken mit einem

Wert unter 100 USD anfallen

Bonn, 23. September 2025: Der

Unternehmensbereich Post & Paket Deutschland der DHL Group nimmt als

einer der ersten Post- und Paketdienstleister weltweit den

postalischen Warenversand aus Deutschland in die USA für

Geschäftskunden wieder auf. Nach nur vier Wochen, in denen Deutsche

Post/DHL und viele andere Postdienstleister aufgrund neuer

gesetzlicher Bestimmungen diese Art des Warenversands in die USA

aussetzen mussten, schafft Deutschlands größter Post- und

Paketdienst zum 25. September für Unternehmen wieder die

Möglichkeit, neben DHL Express auch das DHL Paket International für

den Versand in die USA zu nutzen.

Möglich wird dies durch den

Service „Postal Delivered Duty Paid” (PDDP), den DHL bisher nur für

den Warenversand nach Norwegen, Großbritannien und in die Schweiz

angeboten hat und der nun auf die USA ausgedehnt wird. Darüber

hinaus musste DHL den gesamten Prozess der Daten- und Zollerhebung

sowie der Zahlung der fälligen Zollgebühren innerhalb kürzester Zeit

neu aufsetzen, um den neuen zollrechtlichen Bestimmungen gemäß der

Executive Order „Suspending Duty-Free De Minimis Treatment for all

Countries“ der US-Regierung zu entsprechen.

Was sich für

Geschäftskunden ändert

Geschäftskunden, die ihre Waren bis zu

einem Warenwert von einschließlich 800 US-Dollar wieder auf dem

postalischen Weg in die USA schicken möchten, müssen künftig drei

Dinge beachten:

1) Waren bis einschließlich 800 USD sind seit

dem 29. August zollpflichtig. Die Zollfreigrenze von 100 USD gilt

ausschließlich für private Geschenke – nicht für kommerzielle

Versender.

2) Für den postalischen Warenversand über DHL

obligatorisch ist die Beauftragung des PDDP-Service, bei dem der

Versender alle Einfuhrabgaben für seine Empfängerkunden im Vorfeld

übernimmt. 3) Sie müssen vollständige und korrekte Zolldaten,

insbesondere die Warenzolltarifnummer und das Ursprungsland jeder

einzelnen Ware, bereitstellen.

Der Preis für den PDDP-Service

beträgt in die USA 2 Euro je Sendung. Zusätzlich werden die Gebühren

des Dienstleisters - der sogenannten „Qualified Party“ - und die

Zölle selbst ohne Aufpreis an die Geschäftskunden weiterbelastet.

Für die Berechnung der Zölle wird die sogenannte „ad

valorem“-Methode genutzt. DHL weist darauf hin, dass die

eigentlichen Paketpreise in die USA stabil bleiben. Die

Zusatzkosten, die den Geschäftskunden ab sofort beim postalischen

Versand in die USA entstehen, beruhen ausschließlich auf externen

Faktoren, die DHL nicht zu verantworten und auf die sie keinen

Einfluss hat.

Für Privatkunden ist der neue Versandprozess

nicht anwendbar. Pakete von Privatpersonen an Privatpersonen mit

einem Warenwert bis 100 USD, die als „Geschenk / gift“ deklariert

sind, sind von den Neuregelungen in den USA nicht betroffen. Diese

Sendungen werden allerdings noch stärker als bisher kontrolliert

werden, um einen Missbrauch privater Geschenkesendungen zum Versand

kommerzieller Waren zu unterbinden. Beim Versand von Dokumenten in

Briefen ändert sich ebenfalls nichts. Weiter möglich ist zudem der

Warenversand per DHL Express und der kommerzielle Import von Waren

in die USA unter Anwendung der aktuell geltenden Zollsätze.

Die neuen Versandmodalitäten für den postalischen Warenversand aus

Deutschland in die USA betreffen allein die Produkte der Marke DHL

Paket. Produkte anderer DHL-Divisionen wie DHL Express oder DHL

eCommerce sind hier nicht tangiert.

Zum 29. August 2025 sind

neue zollrechtliche Bestimmungen gemäß der Executive Order

„Suspending Duty-Free De Minimis Treatment for all Countries“ in

Kraft getreten. Diese sehen zum einen die Aufhebung der bisherigen

Zollfreigrenze für Waren mit einem Wert bis 800 USD vor. Zudem

werden neue, von den US-amerikanischen Behörden geforderten Prozesse

für den postalischen Versand eingeführt, die von den bisher

geltenden Regelungen abweichen. Aufgrund einiger ungeklärter Fragen

sahen sich alle größeren Postunternehmen weltweit, darunter Deutsche

Post/DHL, gezwungen, den postalischen Warenversand in die USA

vorübergehend einzustellen.

Weitere Informationen unter:

dhl.de/us-versand und dhl.de/pddp

Stadthalle Walsum: Komödie „Das

Kind in mir will achtsam morden“

Die Krimikomödie „Das Kind von mir will

achtsam morden“ gastiert am Mittwoch, 24.

September, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in

der Stadthalle Walsum auf der Waldstraße 50.

Nachdem ein Achtsamkeitskurs sein Leben in

komplett andere Bahnen gelenkt hat, führt

Ex-Strafverteidiger Björn Diemel gemeinsam

mit Sascha, seinem kriminellen Partner mit

Erzieherausbildung, einen eigenen

Kindergarten.

Im ersten Stock seines

luxuriösen Altbaus wohnt er selbst. Im

Keller ist Boris, ein brutaler Verbrecher,

eingesperrt. Björn verliebt sich in Laura,

deren Sohn Max Boris im Keller entdeckt. Die

daraus entstehenden Verwicklungen führen von

einem Problem für Björn zum nächsten.

Außerdem ist da noch Nils, der Kellner im

Allgäu, die Assis im Park und vor allem die

Holgerson-Bande mit der goldenen

Jesusstatue.

Genervt von

Schlechte-Laune-Attacken kann Björn Diemel

sein neues Leben nicht wirklich genießen.

Und so beschließt er, einen neuen Kurs bei

seinem LieblingsTherapeuten zu buchen, bei

dem er Kontakt zu seinem inneren Kind

aufnimmt. „Das Kind von mir will achtsam

morden“ ist ein amüsanter Krimiabend mit

Psychoeinheiten vom Feinsten.

Der

erste Band von Karsten Dusses mittlerweile

fünf Bücher umfassender „Achtsam

morden“-Reihe hielt sich mehr als ein

Dreivierteljahr an der Spitze der

Spiegel-Bestsellerliste. Für das

Theaterstück der Veranstaltergemeinschaft

Konzertdirektion Landgraf und der

Bezirksverwaltung sind ab sofort Karten

montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr in der

Bezirksverwaltung Walsum (Zimmer 315,

Körnerplatz 1) erhältlich, nach

telefonischer Absprache auch außerhalb

dieser Zeiten.

Die Karten sind in

drei Preisklassen zu 16, 21 und 25 Euro

verfügbar. Weitere Informationen zu den

Theaterkarten gibt es bei Herrn Klapheck

telefonisch unter 0203 283-5731 oder per

E-Mail an

c.klapheck@stadt-duisburg.de

Großer Herbstmarkt und Erntedankfest in

Obermeiderich

In der Evangelischen Kirchengemeinde

Duisburg Obermeiderich steht das letzte Septemberwochenende ganz im

Zeichen der kommenden Jahreszeit: Am Samstag, 27. September 2025

öffnet sie um 12 Uhr die Türen des Gemeindezentrums an der

Emilstraße zum großen Herbstmarkt.

Hier finden Besucherinnen

und Besucher Schönes und Dekoratives aber auch Leckeres, wie Kaffee,

Kuchen, Waffeln, Getränke und natürlich die legendäre Erbsensuppe,

die auch beim Lichtermarkt immer reißenden Absatz findet. Wie immer

bei Aktionen der Gemeinde gilt auch beim Herbstmarkt: viele Hände

helfen, backen, schneiden, räumen, alles selbstgemacht und lecker.

Der Erlös von allem geht an das Untermeidericher

Mutter-Kind-Haus „Hilfe zum Leben“. Kindern wird am Herbstmarkt auch

nicht langweilig, denn sie genießen Stockbrot und Slush-Eis, toben

sich auf der Hüpfburg aus und rasen auf einer Rennstrecke mit

Bobbycars, wofür extra die Straße gesperrt wird.

Der

Eintritt ist frei. Am nächsten Tag feiert die Gemeinde um 11 Uhr

einen Erntedankgottesdienst, nach dem die Stände des Herbstmarktes

nochmal zum Verkauf öffnen. Dann beginnt auch „Emils Mittagstisch“,

das kostenlose Essen für alle, bei dem die gute Erbsensuppe auf den

Tisch kommt. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.obermeiderich.de.

Obermeidericher Herbstmarkt 2024 (Foto: www.obermeiderich.de).

Ev. Gemeinde Obermeiderich lädt wieder zum

kostenfreien Mittagstisch ein Die Evangelische

Kirchengemeinde Duisburg Obermeiderich startete vor zwei Jahren

unter dem Motto „eine Kelle Suppe – eine Kelle Gemeinschaft“ einen

kostenfreien Mittagstisch. Sie lädt seitdem weiterhin alle Menschen

unabhängig von Religion und Kultur an einem Sonntag - meist dem

letzten - im Monat um zwölf Uhr zur gemeinsamen Mahlzeit in das

Gemeindezentrum an der Emilstraße 27 ein.

Eine Anmeldung ist

nicht erforderlich. Das Essen ist gratis, Spenden werden aber gerne

entgegen genommen. Beim nächsten Mittagstisch, am 28. September 2025

kommen um 12 Uhr Erbsensuppe mit Würstchen und ein leckeres

Dessert auf den Tisch. Alles mit Liebe gekocht! Infos zur Gemeinde

gibt es im Netz unter www.obermeiderich.de.

6,4 % mehr

Umsatz im Handwerk im Jahr 2023

• Umsatz steigt um 0,5

Prozentpunkte stärker als Verbraucherpreise

• Zahl

sozialversicherungspflichtig Beschäftigter sinkt im

Vorjahresvergleich leicht, Zahl geringfügig entlohnt Beschäftigter

steigt

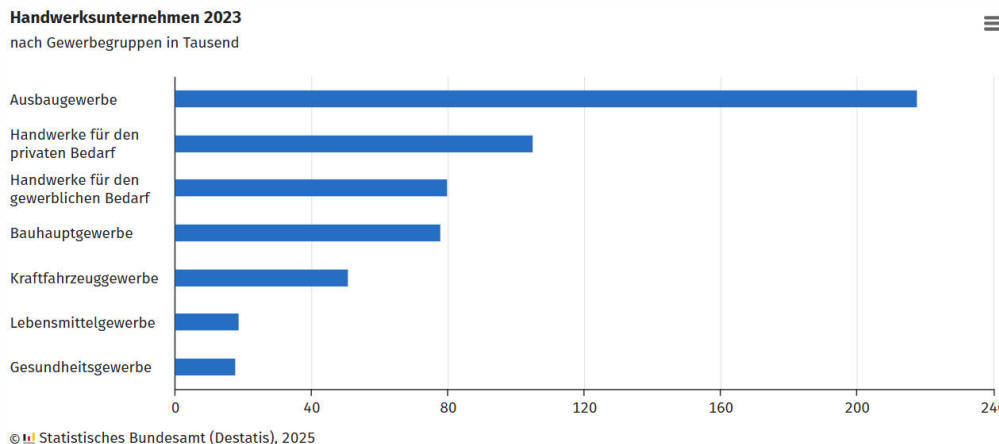

• Ausbaugewerbe und Kraftfahrzeuggewerbe mit Umsatz- und

Beschäftigungsplus, Bauhauptgewerbe mit Rückgängen

Die

Handwerksunternehmen in Deutschland haben im Jahr 2023 einen Umsatz

von 766 Milliarden Euro erwirtschaftet. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) zum Tag des Handwerks am 20. September 2025

mitteilt, stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 6,4 % und damit

geringfügig stärker als die Verbraucherpreise (+5,9 %).

Die

Zahl der Handwerksunternehmen sank dagegen um 0,4 % auf rund 568

000. Die Zahl der im Handwerk tätigen Personen blieb mit rund 5,4

Millionen fast unverändert zum Vorjahr (-0,1 %), wobei einem

leichten Rückgang der Zahl sozialversicherungspflichtig

Beschäftigter um 0,3 % auf 4,1 Millionen ein Anstieg der Zahl

geringfügig entlohnt Beschäftigter um 1,7 % auf 646 000

gegenübersteht.

Nach der Unternehmensgröße betrachtet wiesen

große Handwerksunternehmen ab 50 Beschäftigten im Jahr 2023 mit

+9,3 % einen deutlich stärkeren Umsatzanstieg auf als kleinere

Unternehmen mit +3,9 %. Die großen Unternehmen verzeichneten zudem

einen Beschäftigungszuwachs um 1,5 %, während die Beschäftigtenzahl

in kleineren Unternehmen um 1,1 % sank.

Handwerk

erwirtschaftet 7,6 % des Umsatzes der Gesamtwirtschaft

Der Anteil

des Handwerks am Umsatz der Gesamtwirtschaft lag

im Jahr 2023 bei 7,6 %, das waren 0,2 Prozentpunkte mehr als im

Vorjahr. Insgesamt waren im Handwerk 12,8 % aller

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland tätig. Der

Anteil der Handwerksunternehmen an allen Unternehmen betrug 16,4 %.

Ausbaugewerbe die mit Abstand größte Gewerbegruppe im Handwerk

Besondere Bedeutung hat das Handwerk im Baugewerbe: Im Jahr 2023

waren knapp zwei Drittel (66,2 %) aller Unternehmen in diesem

Wirtschaftszweig Handwerksunternehmen. Die weitaus größte Gewerbegruppe innerhalb

des Baugewerbes und des Handwerks insgesamt – sowohl bezogen auf die

Zahl der Unternehmen als auch die tätigen Personen sowie den Umsatz

– ist das Ausbaugewerbe.

Im Jahr 2023 erwirtschafteten die

218 000 Handwerksunternehmen dort mit 1,5 Millionen tätigen Personen

einen Umsatz von 220 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sank

die Zahl der Unternehmen im Ausbaugewerbe um 1,4 %, während die Zahl

der tätigen Personen um 0,4 % stieg und der Umsatz um 8,2 % zunahm.

Unterschiedliche Beschäftigungs- und Umsatzentwicklung nach

Gewerbegruppen

Die Zahl der tätigen Personen nahm im Jahr 2023

lediglich im Kraftfahrzeuggewerbe (+0,8 %), im Ausbaugewerbe

(+0,4 %) und in den Handwerken für den gewerblichen Bedarf (+0,3 %)

geringfügig zu.

In den übrigen Gewerbegruppen waren dagegen

Beschäftigungsrückgänge zu verzeichnen, am stärksten im

Bauhauptgewerbe (-1,5 %). Bei der Umsatzentwicklung unterschieden

sich die Gewerbegruppen zum Teil deutlich. Das größte Plus

verzeichneten das Kraftfahrzeuggewerbe (+9,8 %), gefolgt vom

Ausbaugewerbe (+8,2 %) und dem Gesundheitsgewerbe (+7,2 %). Einen

Umsatzrückgang wies das Bauhauptgewerbe (-0,2 %) auf.

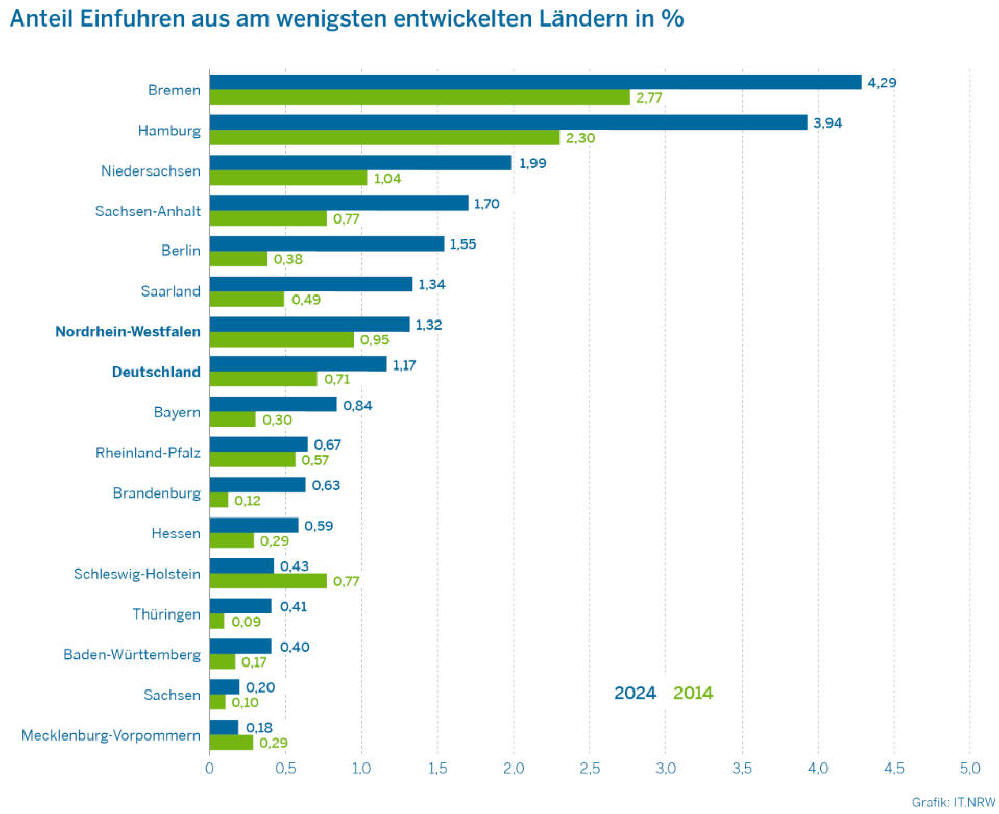

Nachhaltige Entwicklung: Anteil der Einfuhren nach NRW

aus am wenigsten entwickelten Ländern seit 2014 um 39 % gestiegen

* Anteil der Einfuhren nach NRW über dem bundesweiten

Wert.

* Dashboard vergleicht für alle Bundesländer Indikatoren

zur Messung der nachhaltigen Entwicklung.

Der Anteil der

Einfuhren aus am wenigsten entwickelten Ländern ist in NRW seit 2014

um 39 % gestiegen. Wie das Statistische Landesamt anlässlich der

deutschen Aktionstage zur Nachhaltigkeit mitteilt, lag der Anteil

damit noch unter dem für 2030 angestrebten ökonomischen

Nachhaltigkeitsziel zur Verbesserung der Handelschancen der

Entwicklungsländer. Dieses sieht eine Erhöhung des Anteils um 100 %,

also eine Verdoppelung, gegenüber 2014 bis 2030 vor.

Acht

Bundesländer haben das Ziel einer Verdoppelung des Einfuhranteils

bereits erreicht Nach vorläufigen Ergebnissen betrug im Jahr 2024

der Anteil der Einfuhren aus am wenigsten entwickelten Ländern an

allen Einfuhren nach NRW 1,32 % (rund 3,66 Mrd. Euro). Damit lag NRW

über dem bundesweiten Wert von 1,17 % und im Mittelfeld im Vergleich

zu anderen Bundesländern.

Bisher haben acht Bundesländer das

Nachhaltigkeitsziel der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und der

Landesregierung NRW einer Verdoppelung des Einfuhranteils gegenüber

2014 bereits erreicht, darunter Sachsen-Anhalt, Berlin und Saarland.

Zu beachten ist, dass das Ausgangsniveau der einzelnen Bundesländer

stark variiert.

Dashboard zur Nachhaltigen Entwicklung zeigt

interessante Entwicklungen im Bundesländervergleich Diese und

weitere spannende Entwicklungen zeigt ein von den Statistischen

Landesämtern herausgegebenes Dashboard zur Nachhaltigen Entwicklung

unter

https://experience.arcgis.com/experience/9113a815db134c7ba1a6d796bfe9c7b5/.

Das interaktive Angebot ermöglicht den Vergleich aller

Bundesländer anhand von Indikatoren zur Messung der nachhaltigen

Entwicklung. Die deutschen Aktionstage zur Nachhaltigkeit, die seit

10 Jahren Teil der European Sustainable Development Week sind,

fokussieren sich in diesem Jahr auf das Thema Ernährung, denn

Nachhaltigkeitsziele gibt es nicht nur im Bereich Umwelt.

Insgesamt gibt es 17 Nachhaltigkeitsziele, darunter Ziel 17:

Partnerschaften zur Erreichung der Ziele – Umsetzungsmittel stärken

und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem

Leben erfüllen. Hierzu werden in Deutschland unter anderem die

Einfuhren aus am wenigsten entwickelten Ländern betrachtet mit dem

Ziel die Handlungschancen der Entwicklungsländer zu verbessern.