|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 40. Kalenderwoche:

29. September

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Dienstag, 30. September 2025

Notwendige Arbeiten an Dampfleitung in Duisburg-Beeck:

thyssenkrupp Steel informiert über mögliche Geräusche

thyssenkrupp Steel informiert Anwohner:innen im Duisburger Norden

über bevorstehende Arbeiten an der Dampfverbundleitung zwischen dem

werkseigenen Kraftwerk Ruhrort und dem Dampfverbund des Hüttenwerks

Duisburg-Nord

Dampf- und Geräuschentwicklung im Zuge der

Wiederinbetriebnahme der Dampfleitung am 30.09.2025 möglich

thyssenkrupp Steel führt am Dienstag, 30. September 2025, Arbeiten

an einer Dampfverbundleitung in Duisburg-Beeck durch. Die Leitung

liegt zwischen dem werkseigenen Kraftwerk Ruhrort und dem

Dampfverbund des Hüttenwerks Duisburg-Nord. Die Arbeiten finden

außerhalb des Werksgeländes statt – unter anderem am Hundeplatz und

an der Erdgasübernahmestation in der Nähe der Jet-Tankstelle an der

Friedrich-Ebert-Straße.

Zwischen 7:00 und 16:00 Uhr kann es

zu Zischgeräuschen und Dampfwolken kommen. Auch kurze Knallgeräusche

sind möglich. Diese entstehen durch sogenannte „Dampfschläge“ in der

Leitung. Für Menschen und Umwelt besteht keine Gefahr.

Informationen zum Projekt

Die Dampfverbundleitung zwischen dem

Kraftwerk Ruhrort und dem Dampfverbund des Hüttenwerks

Duisburg-Nord, die aufgrund von Sanierungsarbeiten vorübergehend

außer Betrieb genommen werden musste, ist etwa vier Kilometer lang

und hat einen Durchmesser von ca. einem halben Meter.

Sie

ist notwendig für die Verteilung von Prozesswärme im Energieverbund

des Duisburger Hüttenwerkes. Durch die Kopplung von Strom- und

Wärmerzeugung in den Kraftwerken werden die bei der Stahlerzeugung

anfallenden Prozessgase effizient genutzt. Gleichzeitig werden rund

20.000 Haushalte am rechten und linken Niederrhein mit Fernwärme

versorgt.

Was bedeutet das für die Nachbarschaft?

thyssenkrupp Steel bemüht sich, die Unannehmlichkeiten für die

unmittelbare Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten. Die

Werkfeuerwehr von thyssenkrupp Steel ist informiert.

Sicherheitszentrale Werkfeuerwehr thyssenkrupp Steel für Notfälle:

0203 / 52-41212

thyssenkrupp Steel bedankt sich im Voraus für das

Verständnis und die Geduld der Anwohner:innen während der

Instandsetzungsarbeiten.

Barrierefreie Haltestelle

„Bronkhorststraße“ kann ab sofort genutzt werden

Die

Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) arbeitet gemeinsam mit der

Stadt Duisburg an der Modernisierung der Infrastruktur für einen

zukunftsfähigen ÖPNV. In den vergangenen Jahren haben DVG und Stadt

durch den Ausbau barrierefreier Haltestellen, die Modernisierung von

Gleisen, Fahrtreppen und Fahrleitungen sowie den Neubau von

Haltestellen bereits viel erreicht.

Zudem wird das

ÖPNV-Angebot für die Fahrgäste stetig verbessert. DVG und Stadt

setzen den Weg fort, Bus und Bahn attraktiver zu machen, um

möglichst vielen Menschen mit einem komfortablen, klimafreundlichen

und zuverlässigen ÖPNV eine echte Alternative zum Auto zu bieten.

Seit Mitte Februar haben die DVG und die Stadt Duisburg in

Duisburg-Meiderich die neue barrierefreie Haltestelle

„Bronkhorststraße“ der Straßenbahnlinie 903 gebaut.

ie Haltestelle „Bronkhorststraße“ bietet den Fahrgästen wesentlich

mehr Komfort und erleichtert vor allem mobilitätseingeschränkten

Fahrgästen den Ein- und Ausstieg. Bildquelle: Duisburger

Verkehrsgesellschaft AG

Diese ersetzt die alte Haltestelle

„Emilstraße“. „Die neue Haltestelle bietet den Fahrgästen wesentlich

mehr Komfort und erleichtert vor allem mobilitätseingeschränkten

Fahrgästen den Ein- und Ausstieg“, sagt Matthias Brockmann,

Abteilungsleiter Fahrweg bei der DVG. Der Neubau war notwendig

geworden, weil ein barrierefreier Umbau der vorhandenen Haltestelle

„Emilstraße“ in heutiger Lage nicht möglich war.

Die DVG hat

einen 35-Meter langen Mittelbahnsteig gebaut. „Der neue

Mittelbahnsteig ist mit einem taktilen Leitsystem, einer neuen

Wartehalle und neuer Betriebstechnik ausgestattet. Die Wege zur

Haltestelle haben ebenfalls taktile Leitelemente für Menschen mit

Sehbehinderung“, sagt Brockmann. Im Zuge des Neubaus wurden auch die

Gleise und die Fahrleitungen auf einer Strecke von rund 630 Metern

erneuert. Auch die Haltestellen für die Nachtexpress-Busse wurden

barrierefrei ausgebaut.

Die Haltestelle „Emilstraße“ ist

bereits zurückgebaut. DVG und Stadt Duisburg investierten etwa sechs

Millionen Euro in den Neubau. Davon wurden circa 60 Prozent durch

das Land NRW gefördert. Die restlichen Kosten wurden von der DVG und

der Stadt Duisburg eigenfinanziert. Mit Beendigung des dritten

Bauabschnittes sind die drei Haltestellen „Brückelstraße”,

„Landschaftspark Nord” und „Bronkhorststraße” barrierefrei

ausgebaut.

Projekt zur Binnenschifffahrt: Die

Zukunft fährt auf Wasserstraßen

Wie lassen sich

ländliche und städtische Gebiete durch Wasserstraßen verbinden? Wie

wirken sich kleine Schiffsnetze auf die Umwelt und die regionale

Wirtschaft aus? Fragen wie diesen ging ein Projekt unter der Führung

der Universität Duisburg-Essen nach.

Nun stellt das Team des

Lehrstuhls

Transportsysteme und -logistik am 30. September

seine Ergebnisse im Nano Energie Technik Zentrum - NETZ in

Duisburg vor.

Die Pilotplattform des Projektpartners NEAC beim Transport von

frischen Produkten bei der Innenstadt von Caen à la Mer. © NEAC

Transporte auf der Straße tragen nach wie vor zu hohen

CO2-Emissionen bei und sind wenig umweltfreundlich. Eine Alternative

könnten Wasserstraßen bieten. Das Projekt

WISTAR* zeigt das

Potenzial der Binnenwasserstraßen für kleine ländliche Unternehmen

in der französischen Normandie, im Ruhrgebiet, am Niederrhein und in

Wallonien in Belgien auf.

„Unser Ziel ist es, durch

energieeffizienten und nachhaltigen Binnenschiffstransport

wirtschaftliches Potenzial und Wachstum sowie die Entwicklung der

Regionen zu verbessern“, so Projektkoordinatorin Dr. Melissa

Szymiczek.

„Im WISTAR-Projekt entwickeln wir Strategien, um

Güter zwischen Stadt und Land mit emissionsfreien,

flachwasserfähigen Schiffen zu transportieren und zu verteilen.

Dafür setzen wir auf einfache, grüne Umschlagspunkte, die eine

flexible und dezentrale Logistik und energieeffiziente Abläufe

ermöglichen. Mit modularer Ausstattung schaffen wir neue

Partnerschaften, stärken die Vernetzung von ländlichen und urbanen

Regionen und treiben so die nachhaltige Transformation der

Binnenschifffahrt voran.“

Um die Ansätze in der Praxis, u.a.

für die westdeutschen Kanäle, zu testen, hat das Team der UDE mit

seinen Partnern die rechtliche, organisatorische, technische

Machbarkeit des Konzepts analysiert und einen Pilottest in Caen

sowie eine Simulationsstudie durchgeführt.

Dabei arbeiteten

Vertreter:innen aus Landwirtschaft, Industrie, Wissenschaft,

Forschung, Kommunalverwaltungen und Verbänden über die drei Länder

hinweg eng zusammen. Sie stellen nun gemeinsam die Ergebnisse des

WISTAR-Projekts zur nachhaltigen Binnenschifffahrtslogistik am

Niederrhein, im Ruhrgebiet, in der Normandie und in Wallonien vor.

idr

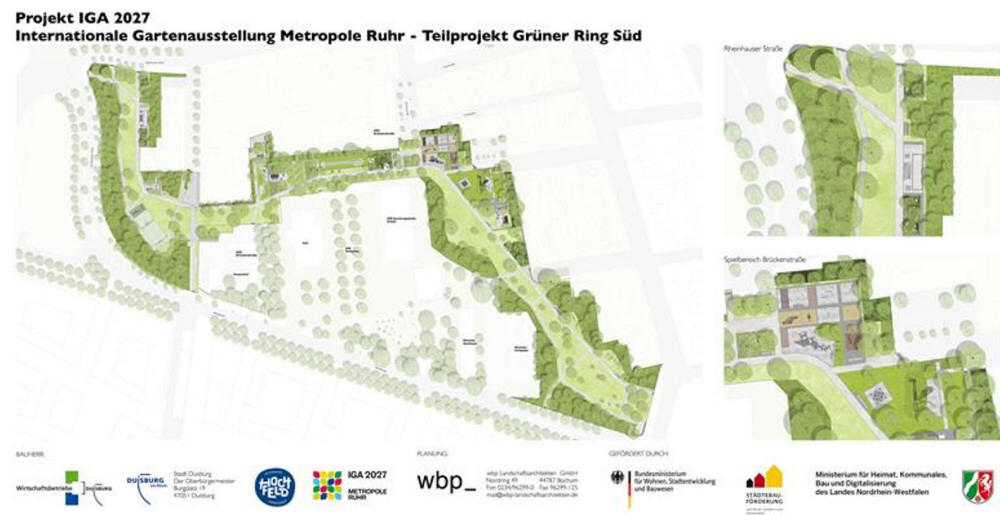

Grüner Ring wird die Duisburger Innenstadt mit dem

RheinPark und damit dem Zukunftsgarten der IGA verknüpfen Die

Baukosten für den Umbau des südlichen Teils belaufen sich auf rund

10 Millionen Euro. Unterstützt wird die Maßnahme durch Mittel der

Städtebauförderung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und

Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen sowie des

Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Grüner Ring - Drohenflug im August 2025 - Foto wbd

Realisiert

wird das Projekt im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung

(IGA) 2027, für die Duisburg einer der zentralen Austragungsorte

ist. Mit der Fertigstellung Anfang 2027 wächst der Grüne Ring Stück

für Stück zu einem verbindenden Band zusammen, dass die Duisburger

Innenstadt mit dem RheinPark und dem künftigen Zukunftsgarten der

IGA verknüpft.

Duisburg-Hochfeld Zukunftsgärten, Duisburg

Symbolischer Spatenstich in Duisburg-Hochfeld Zukunftsgärten,

Duisburg v.l.n.r.: Felix Lindemann, Bauleitung Landschaftsbau

Knappmann, Laura Kuhl (Projektleiterin Grüner Ring

Wirtschaftsbetriebe Duisburg), Andreas Deselaers (Bereichsleiter

Landschaftsbau Knappmann), Elvira Ulitzka (Bezirksbürgermeisterin),

Sebastian Beck (Vorstand Wirtschaftsbetriebe Duisburg), Claudia

Schoch (IGA-Projektleitung der Wirtschaftsbetriebe Duisburg),

Oberbürgermeister Sören Link, Norbert Amberg (Bauüberwachung), Lukas

Schregel (Projektleiter Grüner Ring Wirtschaftsbetriebe Duisburg)

und Mokhtar Gaballah, (wbp-Landschaftsarchitekten). Foto: NEUARTIG

MEDIA/wbd

IndustrieFilm Ruhr tourt wieder - Stopps in Bochum

und Duisburg

Aus den Archiven in die Jahrhunderthalle

Bochum und den Landschaftspark Duisburg-Nord: IndustrieFilm Ruhr

geht in diesem Herbst wieder on Tour. Der Regionalverband Ruhr (RVR)

schickt gemeinsam mit den Industrie-Archiven zeigt ein Programm aus

Filmschätzen der Industriearchive der Region am Mittwoch, 8.

Oktober, im Pumpenhaus der Jahrhunderthalle Bochum und am Montag,

27. Oktober, im Hüttenmagazin des Landschaftsparks Duisburg-Nord.

In Bochum

stehen vier Filme auf dem Programm - von der Produktion im Bochumer

Verein um 1940 (Historisches Archiv Krupp) über Einblicke in die

Arbeitswelt unter Tage aus dem Jahr 1961 und die Produktion von

Drahtseilen bei der Westfälischen Union bis zum

Zeichentrick-Werbefilm für eine automatisch geregelte

Kokszentralheizung (alle aus dem Montanhistorischen

Dokumentationszentrum).

In Duisburg werden ein Beitrag aus

der Wochenschau über den Besuch des Kaisers von Äthiopien in

Deutschland im Jahr 1954 (Historisches Archiv Krupp), über die

Formgebung von Roheisen, ein Kurzfilm über die stillgelegte

Meidericher Eisenhütte - heute Landschaftspark Duisburg-Nord - aus

dem Jahr 1990 (beide: Thyssenkrupp Corporate Archives) und ein

Werbefilm für Nachwuchskräfte im Bergbau (Montanhistorisches

Dokumentationszentrum) gezeigt.

Moderiert werden die Abende

mit Filmen und Gesprächen von Paul Hofmann, dem Leiter der

Kinemathek im Ruhrgebiet. Die Programme starten jeweils um 19 Uhr.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung per Mail an

becker-romba@rvr.ruhr ist nötig. idr

STUDIO 47 zur

Kommunalwahl 2025: Regionale Medien stärken demokratische

Öffentlichkeit

Über mehrere Wochen hinweg hat STUDIO 47

hat die Kommunalwahlen 2025 in Duisburg intensiv begleitet. Der

regionale Fernsehsender berichtete umfangreich im Vorfeld, live am

Wahlabend der Kommunalwahl am 14. September und erneut zur

OB-Stichwahl am 28. September, jeweils direkt aus dem Duisburger

Rathaus.

Bereits vor dem Wahltag rückte STUDIO 47 zentrale

lokale Themen, politische Konstellationen und Kandidierende in den

Fokus. In Nachrichtensendungen, Interviews, Talkformaten und

TV-Duellen wurden Inhalte und Positionen eingeordnet. Als

Medienpartner der Veranstaltung „Duisburg wählt sozial“ begleitete

der Sender die Wahlarena der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege in

der Kulturkirche Liebfrauen, zudem moderierte Chef vom Dienst Jan

Skrynecki die Podiumsdiskussion der Wirtschaftsjunioren Duisburg mit

den OB-Kandidaten.

Am Wahlabend des 14. September sendete

STUDIO 47 mit einem mobilen TV-Studio live aus dem Rathaus, mit

Ergebnissen, Reaktionen, Live-Schalten und Interviews. Zwei Wochen

später folgte die Berichterstattung zur Stichwahl, erneut live, mit

Einordnung der Ergebnisse und Stimmen der beiden Kandidaten. Bereits

am Freitag vor der Stichwahl strahlte der Sender exklusive

Interviews mit beiden OB-Kandidaten aus.

Die

redaktionellen Angebote erzielten eine hohe Zuschauerresonanz. Im

Durchschnitt erreichten die Wahlsendungen rund 14 Prozent der

650.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im westlichen Ruhrgebiet und

am Niederrhein. Zusätzlich verfolgten über 12.000 Zuschauerinnen und

Zuschauer den Livestream am Wahlsonntag über die digitalen Kanäle

von STUDIO 47.

Die Wahlbeteiligung stieg in Duisburg im

Vergleich zu den vorherigen Kommunalwahlen spürbar. Sie lag 2020 bei

39,15 Prozent und kletterte 2025 auf 48,3 Prozent. Stadtdirektor und

Wahlleiter Martin Murrack betonte in der Wahlsendung die Rolle

regionaler Medien bei der Aktivierung der Öffentlichkeit. „Wir haben

uns Gedanken darüber gemacht, wie wir die Wahlbeteiligung steigern

können. Hier bei STUDIO 47 ist sehr oft darüber berichtet worden,

insofern ist das wirklich super.“

„Wir begleiten Wahlen

nicht nur am Wahlabend, sondern über Wochen hinweg“, unterstreicht

Chefredakteur Sascha Devigne die Rolle regionaler Berichterstattung

im Wahlprozess. „Gerade in einer Stadt wie Duisburg mit komplexer

politischer Lage kommt es darauf an, lokale Themen sichtbar zu

machen und den Diskurs nachvollziehbar abzubilden.“

Das Wahlstudio von STUDIO 47 im Duisburger Rathaus während der

Live-Berichterstattung zur Kommunalwahl 2025. (Fotos: STUDIO 47)

Die Nachberichterstattung beleuchtete die politischen Folgen der

Wahl ebenso wie die Reaktionen der Parteien und das veränderte

Kräfteverhältnis im Rat. Alle Wahlsendungen, TV-Duelle,

Sondersendungen und Interviews sind weiterhin in der Mediathek von

STUDIO 47 abrufbar – ganz einfach unter:

www.youtube.studio47.de

BU: Das Wahlstudio von STUDIO 47 im Duisburger Rathaus während

der Live-Berichterstattung zur Kommunalwahl 2025. (Fotos: STUDIO 47)

Repräsentative Befragung der Aktion Mensch zeigt:

Mobbing bleibt ein Tabuthema

Fast die Hälfte der

Jugendlichen ist betroffen – doch die Mehrheit schweigt

Alarmierend: Fast 80 Prozent der Jugendlichen sprechen selten oder

nie über Mobbing-Erfahrungen

Besonders gefährdet: Drei von vier

Jugendlichen mit Behinderung erlebten bereits Mobbing – deutlich

mehr als Gleichaltrige ohne Behinderung

Neue Initiative: Mit der

Kampagne #SagtNichtNichts möchte die Aktion Mensch Schweigen brechen

und junge Menschen sowie ihr Umfeld zum Handeln bewegen

Bonn

(29. September 2025) Fast jede*r zweite Jugendliche in Deutschland

ist von Mobbing betroffen. Besonders besorgniserregend: Knapp 80

Prozent der Jugendlichen, die gemobbt werden, sprechen selten oder

gar nicht über ihre Erfahrungen – meist aus Angst, Scham oder

Hoffnungslosigkeit. Zu diesen Ergebnissen kommt eine aktuelle

repräsentative Online-Befragung*, die die Aktion Mensch anlässlich

ihrer neuen Kampagne gegen Mobbing und Ausgrenzung durchgeführt hat.

Ein Drittel der Betroffenen berichtet, gleich mehrere Formen

von Mobbing erfahren zu haben – von verbalen Angriffen wie

Beleidigungen oder Bloßstellen, über soziale Ausgrenzung und

Diskriminierung bis hin zu körperlicher Gewalt. Hauptschauplatz ist

dabei mit deutlicher Mehrheit die Schule: 91 Prozent der Betroffenen

geben sie als Ort des Geschehens an.

Die Folgen des Erlebten

sind gravierend für die Betroffenen. Sie benennen vor allem

seelische Belastungen wie Angst und Traurigkeit, Einsamkeit sowie

das Gefühl von Wertlosigkeit als Konsequenzen. Bei 40 Prozent der

Jugendlichen, die nichts gegen Mobbing unternommen haben, ist zudem

die Gefahr einer „Mobbing-Spirale“ besonders hoch – denn sie sind

den Ergebnissen zufolge wiederholtem Mobbing durch verschiedene

Personen ausgesetzt.

Jugendliche mit Behinderung besonders

stark betroffen

Ein eklatanter Unterschied zeigt sich zwischen

jungen Menschen mit und ohne Behinderung: Drei von vier Jugendliche

mit Behinderung (75 Prozent) haben bereits Mobbing-Erfahrungen

gemacht, bei Gleichaltrigen ohne Behinderung ist es knapp die Hälfte

(46 Prozent).

„Diese Ergebnisse sind alarmierend. Sie machen

unmissverständlich deutlich: Mobbing stellt ein massives

gesellschaftliches Problem dar – eines, das viel zu oft im

Verborgenen bleibt. Besonders erschütternd ist, dass Jugendliche mit

Behinderung überdurchschnittlich häufig von Ausgrenzung und

Anfeindung betroffen sind“, kommentiert Christina Marx, Sprecherin

der Aktion Mensch.

„Wir möchten junge Menschen ermutigen und

unterstützen, offen über ihre Mobbingerfahrungen zu sprechen und

sich Hilfe zu suchen – und gleichzeitig sind Eltern, Lehrkräfte und

Beteiligte in der Pflicht, Mobbing frühzeitig zu erkennen und

konsequent entgegenzuwirken.“

Gemeinsam gegen Mobbing mit Nummer gegen Kummer e.V.

Zu den

bei jungen Menschen bekanntesten Hilfsangeboten bei Mobbing zählen

laut den Ergebnissen vor allem anonyme und niedrigschwellige

Beratungsstellen wie die Telefonseelsorge oder Nummer gegen Kummer

e.V. Allein im Jahr 2024 unterstützten die Berater*innen der „Nummer

gegen Kummer" in 117.934 Beratungen Kinder, Jugendliche und Eltern

in schwierigen Lebenslagen – vertraulich und kostenlos.

Im

Rahmen der Initiative #SagtNichtNichts gehen die Aktion Mensch und

„Nummer gegen Kummer“ nun eine Kooperation ein, sensibilisieren

gemeinsam für die Themen Mobbing und Ausgrenzung und stellen

Betroffenen konkrete Hilfsangebote bereit.

Neue Förderaktion

für mehr Respekt und Vielfalt

Begleitend zur Kampagne startet die

Aktion Mensch am 1. Oktober 2025 ihre neue Förderaktion „Zeichen

setzen! Für mehr Respekt und Vielfalt“. Mit einem Fördervolumen von

fünf Millionen Euro sollen Projekte unterstützt werden, die

Jugendliche befähigen, Mobbing und Ausgrenzung zu erkennen,

selbstbewusst zu handeln und sich aktiv für ein respektvolles,

inklusives Miteinander einzusetzen – in der Schule, in der Freizeit

und in der digitalen Welt.

„Als größte nichtstaatliche

Förderorganisation in der Kinder- und Jugendhilfe setzen wir uns

seit über 20 Jahren entschlossen für junge Menschen ein“, sagt

Christina Marx. „Mit unserer neuen Förderaktion unterstützen wir

gezielt Projekte, die auf Vielfalt und Inklusion setzen, junge

Menschen stärken und Mobbing entschieden bekämpfen.“

500 € Förderung sichern: action! unterstützt ehrenamtliche

Bildungsaktionen zu globalen Themen

Globale

Zusammenhänge, wie etwa Klimawandel, Armut oder nachhaltiger Konsum,

sind Themen, die zunehmend auch auf lokaler Ebene diskutiert werden.

Bildungsaktionen, die diese Themen vermitteln, tragen dazu bei, ein

Bewusstsein für globale Herausforderungen und die 17 Ziele für

nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen zu schaffen.

Das Programm action! Aktiv für eine globale Welt unterstützt

seit 2025 solche Aktionen. Engagierte Gruppen und Initiativen können

sich unkompliziert 500 Euro Förderung für ihre Bildungsaktion zu

globalen Themen sichern. Die Deutsche Stiftung für Engagement und

Ehrenamt (DSEE) setzt das Programm gemeinsam mit dem

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

(BMZ) um.

Jetzt mitmachen und Förderung sichern

Das

Programm richtet sich an engagierte Einzelpersonen ab 18 Jahren,

Gruppen und Initiativen, insbesondere aus ländlichen oder

strukturschwachen Regionen. Gefördert werden Bildungsaktionen, die

globale Zusammenhänge verständlich machen, zum Handeln motivieren

und Engagement für eine gerechte und nachhaltige Zukunft stärken.

Die Antragstellung ist unkompliziert und auch für Neueinsteigerinnen

und Neueinsteiger geeignet.

Beratung und Unterstützung

inklusive Neben der finanziellen Förderung bietet die DSEE

umfangreiche Beratungsangebote: In individuellen Sprechstunden und

Webinaren erhalten Engagierte praktische Tipps zur Antragstellung

und Umsetzung bis hin zur Abrechnung ihrer Projekte. So werden auch

diejenigen unterstützt, die zum ersten Mal eine Förderung beantragen

möchten. Förderphase läuft bis 2027 Das Förderprogramm action! läuft

noch bis Ende 2027.

Wer in diesem Jahr noch eine Aktion

umsetzen möchte, sollte jetzt die Chance nutzen und bis spätestens

20. Oktober einen Antrag stellen. Auch in den kommenden Jahren ist

eine Antragstellung möglich. Pro Jahr kann jede Initiative oder

Gruppe einen Antrag einreichen.

Jan Holze, Vorstand der

Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt sagt dazu: „Mit dem

Programm action! gibt es eine einfache und unbürokratische Form der

Unterstützung für Engagierte, um ihre Bildungsaktionen zu globalen

Themen auf den Weg zu bringen.“ Weitere Informationen und

Antragstellung: Alle Informationen zum Programm, Beratungstermine

und das Online-Antragsformular finden Interessierte unter:

d-s-e-e.de/action

Das

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

fördert das lokale Engagement für globale Gerechtigkeit und für eine

nachhaltige Zukunft. Mit dem Förderprogramm „action! Aktiv für eine

globale Welt“ wird dieses Engagement besonders in ländlichen

Regionen Deutschlands gestärkt. Von 2025 bis 2027 werden

entwicklungspolitische Bildungsaktionen mit bis zu 500 Euro

gefördert. Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt setzt

das Förderprogramm um und bietet jungen Engagierten eine umfassende

Beratung und praxisnahe Hilfestellungen.

17 Ziele für

nachhaltige Entwicklung (engl. Sustainable Development Goals)

Die

Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung wurde am

25. September 2015 von 193 Staats- und Regierungschefs auf dem

Gipfeltreffen der Vereinten Nationen in New York verabschiedet. Die

Agenda 2030 stellt einen „Weltzukunftsvertrag“ dar, der die Staaten

dazu verpflichtet, allen Menschen bis 2030 ein Leben in Würde zu

ermöglichen.

Die Deutsche Stiftung für

Engagement und Ehrenamt (DSEE) hat im Juli 2020 ihre

Arbeit in Neustrelitz aufgenommen. Mit der Stiftung gibt

es erstmals eine bundesweite Anlaufstelle zur Förderung

ehrenamtlichen Engagements. Sie berät, qualifiziert,

fördert und vernetzt Engagierte und Ehrenamtliche und

unterstützt insbesondere in ländlichen und

strukturschwachen Räumen.

Kreativ werden in der MachBar in der

Zentralbibliothek

Ausprobieren und Selbermachen – das steht im Mittelpunkt zahlreicher

Veranstaltungen, die in den nächsten Wochen in der MachBar in der

Zentralbibliothek, Steinsche Gasse 26, stattfinden. Bei der nächsten

MachBar-Sprechstunde am Dienstag, 30. September, kann man sich von

16 bis 19 Uhr über die technischen Möglichkeiten der MachBar

informieren.

Die Sprechstunde findet wöchentlich immer

dienstags statt. Beim queeren Handarbeitskreis am Donnerstag,

2.Oktober, 16 bis 18 Uhr, treffen sich kreative Köpfe jeden Alters

zum gemeinsamen Werkeln und Austauschen. Wer sich für die

Möglichkeiten des Plottens interessiert, kann am Dienstag, 7.

Oktober, von 16 bis 17 Uhr an einer Einführung teilnehmen. Erklärt

wird das Gerät und die Software.

Beim „Maschengedöns“, am

Mittwoch, 8. Oktober, erklären die Expertinnen der „Flinken Nadeln“

von 16 bis 18 Uhr alle Kniffe und Techniken rund um das Stricken und

Häkeln. Für die Veranstaltungen sind keine Vorkenntnisse

erforderlich und die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung und

weitere Veranstaltungen kann man online auf

www.stadtbibliothek-duisburg.de finden.

Sexualisierte Gewalt: Kirche und CVJM suchen Betroffene und

Zeug*innen

Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter aus den 1970er-Jahren

Die Evangelische Kirche im Rheinland, die Kirchenkreise Moers,

Duisburg und Krefeld-Viersen sowie der CVJM Kreisverband Moers gehen

gemeinsam Vorwürfen sexualisierter Gewalt gegen einen inzwischen

verstorbenen Mitarbeiter nach.

Betroffene, die sich in ihrer

Jugend in den 1970er-Jahren beim evangelischen Binnenschifferdienst

in Duisburg bzw. beim CVJM in Moers engagierten, hätten von

sexualisierter Gewalt durch einen Mitarbeiter berichtet. „Aufgrund

der bisherigen Erkenntnisse werden weitere Betroffene vermutet. Mit

diesem Aufruf möchte die Kirche ihnen die Möglichkeit eröffnen, sich

hierzu zu melden. Außerdem werden Zeug*innen gesucht, die Hinweise

zur Aufklärung geben möchten“, heißt es in dem heute

veröffentlichten Aufruf.

Nach bisherigem Wissensstand

bestehe Anlass zu der Annahme, dass die beteiligten kirchlichen

Ebenen seinerzeit nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen und

damit eine weitere Beschäftigung des Mitarbeiters im kirchlichen

Dienst ermöglicht hätten. Die jetzt angestoßene Aufarbeitung diene

auch dazu, sexualisierte Gewalt künftig bestmöglich zu verhindern.

Kontaktstellen für Betroffene und Zeug*innen

Für mögliche

(weitere) Betroffene und für Zeug*innen werden in dem Aufruf

Kontaktstellen und Personen benannt, die Hinweise entgegennehmen,

vertrauliche Gespräche führen und Hilfe und Unterstützung anbieten.

Dazu zählen die Stabsstelle Prävention, Intervention und

Aufarbeitung der Evangelischen Kirche im Rheinland, die

Vertrauenspersonen der beteiligten Kirchenkreise und des CVJM

Kreisverband Moers sowie der Weiße Ring als Anlaufstelle außerhalb

kirchlicher Strukturen.

Stichwort: Stabsstelle Prävention,

Intervention und Aufarbeitung

Für die Gesamtkoordination aller

landeskirchlichen Aktivitäten zum Thema sexualisierte Gewalt wurde

2022 die Stabsstelle Prävention, Intervention und Aufarbeitung

eingerichtet.

Sie wird seit Juli 2024 von der Kriminologin Katja

Gillhausen geleitet und ist dem Zuständigkeitsbereich von Vizepräses

Antje Menn zugeordnet. Die Stabsstelle wurde personell verstärkt und

an die wachsenden Herausforderungen angepasst. Auch die

Ansprechstelle für Betroffene ist mittlerweile in die Stabsstelle

integriert.

Chor „Soul, Heart & Spirit“ und Leiter

laden wieder zum Mitsingen ein

Die Mitglieder des

Chores „Soul, Heart & Spirit“ und dessen Leiter Lothar Rehfuß haben

sich auch für diesen Herbst ein Musikprojekt ausgesucht, von dem sie

wissen, dass dieses schon beim Proben in Gemeinschaft viel Freude

machen wird. Daran möchten sie Menschen ab 16 teilhaben lassen und

laden sie herzlich zum Mitsingen ein. Vorkenntnisse sind nicht

zwingend.

Die Singfans üben das „Vermächtnis eines Freundes“

ein. Das Werk von Gregor Linßen beschreitet in acht Liedern und

verbindenden Texten den Weg aus der Verlusterfahrung heraus. Linßen

verarbeitet in der Komposition den Verlust eines tödlich

verunglückten Freundes. Ab dem 30. September kommen Chormitglieder,

Mitglieder des Singkreises von Beate Hölzl und interessierte

Mitsingende dienstags immer um 20 Uhr im Wanheimer Gemeindehaus,

Knevelshof 45, der Evangelischen Rheingemeinde Duisburg zusammen.

Am Schluss stehen die Aufführungen am 16.

November in der Gnadenkirche Wanheimerort und die am 23. November im

Gottesdienst in der Wanheimer Kirche. Um genügend Notenmaterial

bestellen zu können, bittet Chorleiter Lothar Rehfuß um Anmeldungen

bis zum 27. September (Tel. 01573-1056500 oder

lothar.rehfuss@gmail.com).

Mitglieder von „Soul, Heart & Spirit“ mit ihrem Chorleiter in der

evangelischen Kirche in Wanheim (Foto: Chor „Soul, Heart & Spirit“)

Erntedank in

der Obermarxloher Lutherkirche mit Brunch und Mitbring-Buffet

Die Evangelische Bonhoeffer Gemeinde Marxloh

Obermarxloh feiert in diesem Jahr einen besonderen

Erntedank-Gottesdienst: Neben der Bibel kommt am 5. Oktober um 11

Uhr in der der Lutherkirche, Wittenberger Str. 15, Brunch und

Mitbring-Buffet eine besondere Rolle zu.

Alle drei Elemente

sorgen dafür, dass Klein und Groß Gemeinschaft erleben können, und

zwar beim zum Singen und Beten, Hören und Reden und beim Essen und

Trinken. Für Getränke und Brötchen ist gesorgt; wer mitfeiern möchte

sollte Brotaufstriche, Snacks mitbringen. Den Gottesdienst gestalten

mit viele Liebe die Kita an der Lutherkirche und Gemeindepädagogin

Nicole Enders. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.bonhoeffer-gemeinde.org.

„Innehalten in

der Woche“ in Wanheimerort

Bei Kerzenschein, Musik und

Stille vor Gott zur Ruhe und zu sich zu kommen. Die Idee der

besonderen Andacht zum Innehalten während der Woche hat sich in der

Evangelischen Rheingemeinde Duisburg viele Jahre gut bewährt.

Die Freie Evangelische

Gemeinde Wanheimerort und die Katholische Gemeinde Wanheimerort sind

von dem Konzept auch überzeugt, so dass seit einiger Zeit alle drei

Gemeinden alle zwei Monate gemeinsam zum „Innehalten in der Woche“

einladen.

Das nächste Zusammenkommen ist am Donnerstag, 2.

Oktober 2025 um 18 Uhr in der Gnadenkirche, Paul-Gerhardt-Straße 1.

Weitere Informationen haben Pfarrerin Almuth Seeger (Tel. 0203 /

770607) und Karen Sommer-Loeffen (Tel. 0203 / 727723).

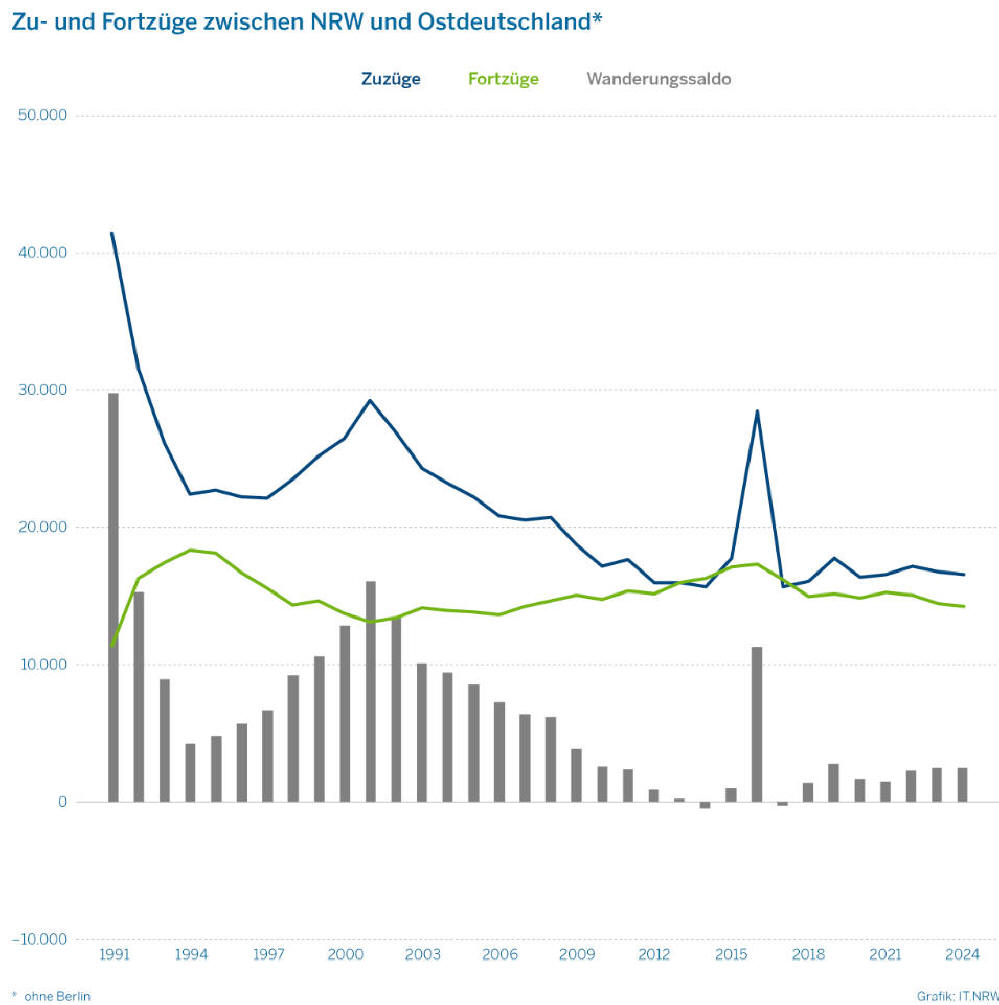

Seit 1991 zogen knapp 735.000 Personen aus den

ostdeutschen Bundesländern nach NRW

* Knapp 514.000

Personen zogen von NRW nach Ostdeutschland.

* Fast jedes Jahr

sind mehr Personen aus den ostdeutschen Bundesländern nach NRW

gezogen als umgekehrt.

* Höchste Wanderungsgewinne von 1991 bis

2024 aus Sachsen-Anhalt.

In den Jahren 1991 bis 2024 sind

fast 735.000 Personen aus den ostdeutschen Bundesländern nach NRW

gezogen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als

Statistisches Landesamt anlässlich des Tags der Deutschen Einheit am

3. Oktober mitteilt, haben seit 1991 knapp 514.000 Personen ihren

Wohnsitz von NRW in eines der fünf ostdeutschen Bundesländer

verlegt.

Mehr Zuzüge aus ostdeutschen Bundesländern als Fortzüge dorthin

Seit 1991 waren fast jedes Jahr mehr Personen aus den

ostdeutschen Bundesländern nach NRW gezogen als umgekehrt. Ausnahmen

waren die Jahre 2014 und 2017. Über den gesamten Zeitraum 1991 bis

2024 sind gut 221.000 mehr Personen aus den ostdeutschen

Bundesländern nach NRW gezogen als umgekehrt.

Im Rekordjahr

1991 überstiegen die Zuzüge nach NRW die Fortzüge in ostdeutsche

Bundesländer um fast 30.000 Personen. Auch zur Jahrtausendwende und

im Jahr 2016 infolge der hohen Zuwanderung von Schutzsuchenden

stiegen die Zuzüge aus Ostdeutschland deutlich an. 2024 betrug der

Überschuss der Zugewanderten aus den fünf ostdeutschen Bundesländern

nach NRW nur noch gut 2.400 Personen.

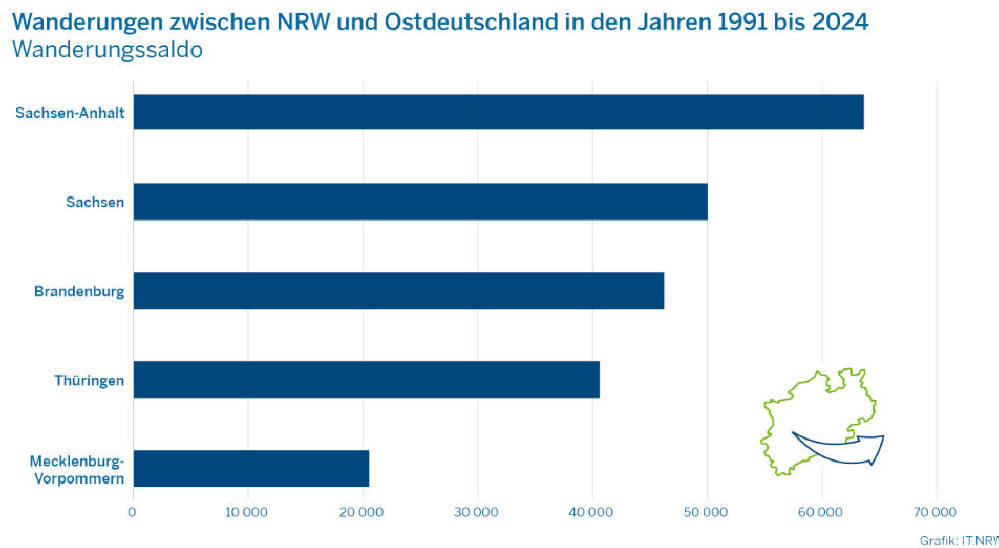

Höchste

Wanderungsgewinne aus Sachsen-Anhalt – geringste aus

Mecklenburg-Vorpommern

Über den gesamten Zeitraum 1991 bis 2024

verzeichnete NRW aus Sachsen-Anhalt mit einem Plus von 63.622

Personen die höchsten Wanderungsgewinne. Aus Sachsen-Anhalt waren

seit 1991 jedes Jahr mehr Personen nach NRW gezogen als andersherum.

Am geringsten fiel der Wanderungsgewinn für NRW mit

Mecklenburg-Vorpommern aus. Er betrug +20.539 Personen über den

Zeitraum von 1991 bis 2024.

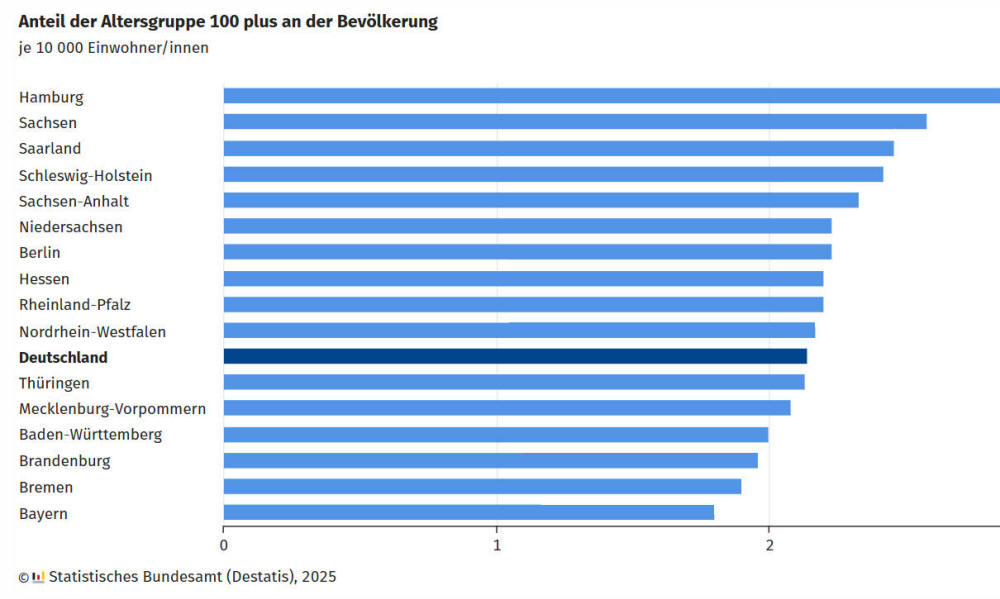

17 900 mindestens Hundertjährige lebten Ende 2024 in

Deutschland

• Zahl gegenüber dem Jahr 2011 um knapp ein

Viertel gestiegen

• Zahlenmäßig leben die meisten Menschen im

Alter 100plus in NRW, ihr Anteil ist am höchsten in Hamburg

•

Japan hat weltweit die meisten Menschen im Alter 100plus

Zum Jahresende 2024 lebten in Deutschland rund 17 900 mindestens

Hundertjährige. Die Zahl ist gegenüber dem Jahr 2011 um knapp ein

Viertel (+24,0 %) gestiegen, wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) zum Tag der älteren Menschen am 1. Oktober mitteilt.

Damals lebten hierzulande gut 14 400 Menschen, die 100 Jahre

oder älter waren. Die mindestens Hundertjährigen sind überwiegend

Frauen: Ende 2024 betrug ihr Anteil 83,8 %. Im Jahr 2011 war er mit

87,0 % noch etwas höher. Die Lebenserwartung ist langfristig

deutlich gestiegen; für Frauen ist sie zudem höher als für Männer.

Auch der Anteil der Altersgruppe

100plus an der Gesamtbevölkerung ist gestiegen. Kamen im Jahr 2011

auf 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner noch 1,8 Menschen, die

100 Jahre oder älter waren, so waren es 2024 bereits 2,1 Personen.

In Hamburg ist der Anteil der mindestens Hundertjährigen am

höchsten, in Bayern am niedrigsten Hinsichtlich Zahl und Anteil der

mindestens Hundertjährigen gibt es regionale Unterschiede.

Die meisten Hochbetagten lebten zum Jahresende 2024 in den

bevölkerungsreichen Bundesländern Nordrhein-Westfalen (3 900),

Bayern (2 400) und Baden-Württemberg (2 300). Betrachtet man den

Anteil der Altersgruppe 100plus an der Gesamtbevölkerung zeigt sich

ein anderes Bild: In Hamburg kamen zuletzt 2,9 mindestens

Hundertjährige auf 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner – im

Vergleich der Bundesländer der höchste Wert.

Anteilig viele

Hochbetagte gab es auch in Sachsen (2,6 je 10 000 Einwohnerinnen und

Einwohner) und im Saarland (2,5). Die wenigsten mindestens

Hundertjährigen gab es gemessen an der Gesamtbevölkerung in Bayern

(1,8 je 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner), Bremen (1,9) und

Brandenburg (2,0).

Japan hat weltweit die meisten mindestens

Hundertjährigen

Auch weltweit nehmen Zahl und Anteil der

mindestens Hundertjährigen zu, wenn auch auf niedrigerem Niveau

als in Deutschland. Kamen im Jahr 2011 weltweit 0,4 mindestens

Hundertjährige auf 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner, so waren

es 2024 bereits 0,7 Menschen dieses Alters, wie aus

Vorausberechnungen der Vereinten Nationen (UN

World Population Prospects) hervorgeht.

Danach waren

2024 weltweit mehr als einen halbe Million Menschen (587 000)

mindestens 100 Jahre alt, vier Fünftel von ihnen Frauen (81 %).

Im Jahr 2011 hatten 303 000 Menschen zu dieser Altersgruppe

gehört. Die meisten mindestens Hundertjährigen gab es 2024 in

Japan (121 000), den Vereinigten Staaten (70 000) und China

(43 000).