|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 40. Kalenderwoche:

2. Oktober

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Freitag, 3. Oktober 2025 - Tag der deutschen Einheit

35 Jahre

Deutsche Einheit – Staatsminister Weimer würdigt Mut der

DDR-Bürgerinnen und Bürger und mahnt zu Zusammenhalt und Respekt

Anlässlich

des Tages der Deutschen Einheit hat Wolfram Weimer, Staatsminister

für Kultur und Medien, die Wiedervereinigung als einen bewegenden

Höhepunkt der deutschen Geschichte gewürdigt. Weimer erinnerte an

die Bedeutung des 3. Oktobers und hob die entscheidende Rolle der

DDR-Bürgerinnen und Bürger hervor.

„Bis heute steht der 3.

Oktober 1990 für den glücklichsten Tag in der deutschen

Nachkriegsgeschichte, die Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit.

Immer häufiger war im Jahr davor der Ruf ‚Wir sind das Volk‘ durch

das einende ‚Wir sind ein Volk‘ ergänzt worden. Die Deutsche Einheit

konnte nur Wirklichkeit werden dank des Muts und des Strebens der

DDR-Bürgerinnen und Bürger nach Freiheit und Demokratie, durch ihre

friedliche Revolution.“

Gleichzeitig betonte der

Staatsminister, dass auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung

Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland bestehen: „Sie sind

politisch, wirtschaftlich, mentalitätsgeschichtlich und auch durch

persönliche biografische Erfahrungen begründet.“ Umso wichtiger sei

es, das Verbindende in den Vordergrund zu stellen – insbesondere

„die gemeinsame Liebe zur Freiheit und die gemeinsame Verankerung in

einer großen kulturellen Tradition.“

Weimer rief dazu auf,

die unterschiedlichen Prägungen in Ost und West nicht als trennend,

sondern als bereichernd zu begreifen: „Wir sollten uns unserer

gemeinsamen Wurzeln erinnern, aber auch den Prägungen nachspüren,

die bei den Bürgerinnen und Bürgern beider deutscher Staaten jeweils

charakteristische Spuren hinterlassen haben.

Unterschiede

müssen nicht trennen: Sie können uns bereichern und zur Reflexion

anregen. Für eines möchte ich daher werben: die Neugier aufeinander,

das Interesse für die Unterschiede wie für die Gemeinsamkeiten.

Einheit gelingt nicht durch Gleichmacherei, sondern durch

gegenseitige Anerkennung, Respekt und das Bewusstsein, dass wir

zusammengehören.“

Tag der deutschen Einheit: Feierstunde im Rathaus

Die Wiedervereinigung Deutschlands ist das bedeutsamste Ereignis

in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik und wird jedes Jahr am

3. Oktober mit dem Nationalfeiertag zur Deutschen Einheit gewürdigt.

Die Stadt Duisburg lädt Bürgerinnen und Bürger am Freitag, 3.

Oktober, um 11 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses am Burgplatz 19

in der Stadtmitte zu einer Feierstunde ein.

Interessierte

können sich auf ein Festkonzert unter dem Motto „Musik ohne Grenzen“

präsentiert von Mitgliedern der Duisburger Philharmoniker und

internationalen Gästen freuen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Stadtwerketurm leuchtet am deutschen Nationalfeiertag in den

Farben der Bundesflagge

Zu festgelegten Anlässen

ändert der Stadtwerketurm seine gewohnte grüne Beleuchtung. So auch

am kommenden Tag der deutschen Einheit, der jährlich am 3. Oktober

gefeiert wird. Der Stadtwerketurm erstrahlt am deutschen

Nationalfeiertag in den Farben der Bundesflagge: Schwarz-Rot-Gold.

Mit Einbruch der Dunkelheit lohnt sich also ein Blick in Richtung

Hochfeld zum Baudenkmal der Stadtwerke.

Am Tag der deutschen Einheit erstrahlt der Stadtwerketurm in den

Farben der Bundeflagge. Bildquelle: Stadtwerke Duisburg

Deutscher Lichtdesign-Preis 2020

Der leuchtende Turm der

Stadtwerke begeistert nicht nur die Duisburger Bürgerinnen und

Bürger, auch die Expertinnen und Experten der Jury des Deutschen

Lichtdesign-Preises waren vollauf überzeugt. Der Stadtwerketurm

wurde im September 2020 mit dem renommierten Preis in der Kategorie

„Außenbeleuchtung / Inszenierung – Wahrzeichen“ ausgezeichnet.

Die bestechende Lichtinstallation entsteht durch eine

Kombination aus verschiedenartig geformten LED-Leuchtkörpern,

darunter 180 Strahler und 256 Meter Lichtlinien. Sie illuminieren

die filigrane Stahlkonstruktion des Stadtwerketurms so, dass sie in

der Dunkelheit perfekt zur Geltung kommt.

Um die Leuchtmittel

mit Strom zu versorgen, waren 4.500 Meter Kabel notwendig, 2.400

Meter davon in der Vertikalen innerhalb der Aufzugröhre in der Mitte

des Turms. Weitere Informationen zum Turm gibt es auch im Internet

unter www.stadtwerketurm.de

Mobilitätskongress Rheinland

Wie lassen sich

Baustellen effizient koordinieren, Verkehrsströme intelligent

steuern und eine zukunftsfähige Infrastruktur schaffen, damit Städte

und Kreise erreichbar bleiben? Unter dem Motto „Baustelle Rheinland

– Wie bleiben unsere Städte und Kreise erreichbar?“ haben die

Rheinland-IHKs beim Mobilitätskongress mit NRW-Verkehrsminister

Oliver Krischer Handlungsansätze diskutiert.

Ocke Hamann,

Geschäftsführer des Bereichs Standort, Digital, Innovation und

Umwelt bei der Niederrheinischen IHK und fachpolitischer Sprecher

Verkehr und Mobilität IHK NRW, dazu: „Jede dritte Autobahnbrücke in

NRW muss bald saniert oder ersetzt werden – deutlich mehr als in

allen anderen Bundesländern. Für unsere Unternehmen ist das ein

enormes Risiko. Deshalb braucht NRW den größten Anteil aus dem

Sondervermögen Infrastruktur des Bundes. Aktuell jedoch läuft es

nicht gut.

Die Bundesregierung hatte versprochen, dass das

Geld aus dem Sondervermögen zusätzlich sein soll und dafür gedacht

ist, die Versäumnisse der Vergangenheit auszugleichen. Nun wird im

Verkehrshaushalt allerdings umgeschichtet und gekürzt. Unser

Bundesland aber braucht gerade die klassischen Haushaltsmittel. Denn

in NRW handelt es sich fast ausschließlich um Ausbauvorhaben. Und

diese sind nicht durch das Sondervermögen abgedeckt. Hier muss

nachgebessert werden.“

Foto: © Andreas Endermann

Mobilitätskongress Rheinland

fordert den Sprint bei der Infrastruktur

Der heutige

Mobilitätskongress der IHK-Initiative Rheinland hat erneut

Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung

zusammengebracht, um Lösungen für eine zentrale Herausforderung der

Region zu diskutieren.

Andreas Schmitz, Präsident der IHK

Düsseldorf, machte bereits zur Eröffnung die

Dringlichkeit des

Themas deutlich. Mobilität sei die Lebensader des Rheinlands,

betonte er: „Eine funktionierende Infrastruktur ist für die gesamte

Region von entscheidender, wirtschaftlicher Bedeutung.“

Marode Verkehrswege wirkten dagegen wie eine Wachstumsbremse für die

Volkswirtschaft. Ohne eine kluge Abstimmung der zahlreichen

Baustellen drohten Staus, Umwege und wirtschaftliche Schäden. „Mit

guter Planung jedoch

können Baustellen nicht nur Belastung sein,

sondern auch ein Hebel für nachhaltigen

Fortschritt“, so Schmitz.

Auch NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer betonte, dass

Land, Kommunen und Wirtschaft nur gemeinsam Lösungen finden können,

um Verkehrsflüsse trotz zahlreicher Baustellen zu sichern. Felix

Heinrichs, Vorstand der Metropolregion Rheinland, ergänzte, dass

dafür vor allem eine frühzeitige Abstimmung erforderlich sei, damit

Pendler- und Wirtschaftsverkehre gleichermaßen berücksichtigt

werden.

Wie dringend diese Koordination ist, zeigte Prof. Dr.

Roman Suthold vom ADAC Nordrhein auf: „Zwei Drittel aller

Autobahn-Baustellen in Deutschland liegen in NRW – obwohl nur 17

Prozent des gesamten Netzes durch unser Bundesland verlaufen. Allein

im September waren es 779 Baustellen. Diese Zahlen verdeutlichen die

enorme Belastung für Verkehr, Wirtschaft und Umwelt.“

Die

anschließende Diskussion unter dem Titel „Alt, marode,

unterfinanziert? Warum wir gute Infrastruktur im Rheinland brauchen“

machte unmissverständlich deutlich, dass viele Brücken und Straßen

überlastet sind und dringende Sanierungen längst überfällig. Der

Investitionsbedarf übersteigt die vorhandenen Mittel deutlich.

Gleichzeitig waren sich alle Teilnehmenden einig: Eine

funktionierende Infrastruktur ist das Fundament für Wirtschaft und

Gesellschaft – ohne sie geraten Mobilität, Lieferketten und

Wettbewerbsfähigkeit ins Wanken.

Im weiteren Verlauf stand

die Frage im Mittelpunkt, wie Baustellenkoordinierung und

Verkehrsmanagement so gestaltet werden können, dass unvermeidbare

Eingriffe ins Netz möglichst reibungslos ablaufen. Engere

Abstimmungen zwischen Bauverwaltungen, Verkehrsbehörden und

Infrastrukturbetreibern sind dabei ebenso notwendig wie der Einsatz

digitaler Planungstools und Plattformen.

Diese können helfen,

Bauzeiten zu verkürzen, parallele Sperrungen zu vermeiden und den

Verkehr trotz Sanierungsdruck fließen zu lassen. So lassen sich

Staus verringern, Emissionen senken und die Mobilität in

NordrheinWestfalen nachhaltig sichern.

Die Zukunft der

Mobilität im Rheinland, da waren sich alle einig, hängt entscheidend

von einer leistungsfähigen Infrastruktur, abgestimmten Bauabläufen

und einer intelligenten Verkehrslenkung ab. Nur wenn alle Akteure

gemeinsam handeln, kann die Region auch in Zukunft erreichbar,

klimafreundlich und wirtschaftlich stark bleiben.

Über die

IHK-Initiative Rheinland

Ziel der IHK-Initiative Rheinland GbR

ist die Weiterentwicklung des Rheinlands zu einem der attraktivsten

Standorte Europas. Die Initiative ist ein Bündnis der sechs

Industrie- und Handelskammern Aachen, Bergische Industrie- und

Handelskammer Wuppertal-SolingenRemscheid, Bonn/Rhein-Sieg,

Düsseldorf, Mittlerer Niederrhein und Niederrheinische IHK Duisburg.

Mehr Informationen hier:

www.rheinland.ihk.de

Internationale Delegation

aus der Türkei zu Gast in Duisburg: fachlicher Austausch zur

Suchthilfe

Die Stadt Duisburg durfte kürzlich eine

besondere Besuchergruppe aus ihrer türkischen Partnerstadt Gaziantep

willkommen heißen. Eine Delegation aus Wissenschaftlern und

Wissenschaftlerinnen, Gesundheitsmanagerinnen und -managern,

Ärztinnen und Ärzten sowie Psychologinnen und Psychologen stoppte

auf ihrer europäischen Dienstreise in Duisburg, um auch hier

verschiedene Suchthilfesysteme kennenzulernen.

Die

Fachgruppe setzte sich aus Expertinnen und Experten der Gaziantep

Metropolitan Municipality, Abteilung für Gesundheitsdienste, sowie

der Gaziantep Provinzialdirektion für Gesundheit zusammen. Mit

großem Interesse und Engagement informierten sich die Fachleute über

den Suchthilfeverbund e.V. sowie die Angebote der

Suchtberatungsstelle Nikolausburg der Caritas. Die ambulanten

Beratungs- und Rehabilitationsangebote international zu

präsentieren, war auch für die Duisburger Kolleginnen und Kollegen

wertvoll.

Das Gesundheitsamt der Stadt Duisburg, vertreten

durch Maria-Aniela Malikowska, Koordinatorin für Psychiatrie und

Sucht, begleitete den Besuch. Sie erläuterte die Zusammenarbeit

zwischen dem Gesundheitsamt und den Einrichtungen, sprach über

aktuelle Herausforderungen und präsentierte die Finanzierungsmodelle

der ambulanten Suchtberatung.

„Wir sind sehr stolz darauf,

zwei Einrichtungen der ambulanten Suchtberatung sowie Rehabilitation

vorstellen zu dürfen. Es freut uns sehr, dass wir wertvolle Impulse

aus unserer Versorgung geben konnten“, betonte Maria-Aniela

Malikowska. Besonders spannend war auch der Blick in die Zukunft der

türkischen Suchthilfe in Gaziantep. Dort ist der Aufbau einer

umfassenden Einrichtung geplant, die neben ambulanten und

stationären Hilfen auch arbeitsmarktbezogene Maßnahmen zur sozialen

Eingliederung anbieten soll.

Letztere sollen zugleich die

Therapie begleiten – etwa durch handwerkliche Tätigkeiten wie das

Anfertigen von Teppichen oder Tonarbeiten, die nicht nur die

berufliche Eingliederung unterstützen, sondern auch zur

Stabilisierung und Strukturierung des Alltags beitragen sollen.

„Ein herzlicher Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen des

Suchthilfeverbunds sowie der Suchtberatungsstelle Nikolausburg der

Caritas, die den Besuch inhaltlich vorbereitet, durchgeführt und

zweisprachig begleitet haben. Ihr Engagement hat maßgeblich zum

Gelingen dieses inspirierenden Treffens beigetragen und den

Grundstein für eine mögliche zukünftige Kooperation mit der Gemeinde

Gaziantep gelegt“, resümierte Maria-Aniela Malikowska.

Türkische Fach-Delegation zu Besuch in Duisburg - Foto Stadt

Duisburg

Internationale Gartenausstellung 2027 (IGA

2027) Vögel im Grünen Ring – IGA-Workshop lädt zur Entdeckungstour

ein

Welche Vögel leben eigentlich direkt vor unserer

Haustür – und wie lassen sie sich am besten beobachten? Diesen

Fragen widmet sich eine besondere Exkursion der Biologischen Station

Westliches Ruhrgebiet e. V. am Dienstag, 7. Oktober 2025, von 16:00

bis 18:00 Uhr im Grünen Ring Duisburg. Gemeinsam mit Expertinnen und

Experten begeben sich die Teilnehmenden auf eine spannende

Entdeckungstour.

Die Veranstaltung richtet sich an

Jugendliche und Erwachsene, die Lust haben, die heimische Vogelwelt

näher kennenzulernen – egal, ob bereits passionierte

Vogelfreundinnen und -freunde oder neugierige Einsteiger. Neben

spannenden Beobachtungen in der Natur vermittelt die Exkursion auch

interessante Einblicke in die Lebensweise der Tiere und gibt

praktische Tipps zur Vogelbeobachtung. Wer ein Fernglas besitzt,

kann es gerne mitbringen.

Die Teilnahme ist kostenlos,

eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mit dem Workshop setzt das

IGA-Team der Wirtschaftsbetriebe Duisburg seine Reihe an Angeboten

fort, die Natur, Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit erlebbar

machen. Der Grüne Ring, in dem die Exkursion stattfindet, ist

zugleich ein wichtiges Projekt im Rahmen der Internationalen

Gartenausstellung 2027 in Duisburg: Er verbindet den RheinPark

Hochfeld mit der Innenstadt und schafft neue Freiräume für Erholung,

Begegnung und Naturerfahrung.

Mario-Kart-Stadtmeisterschaft der Duisburger Kinder- und

Jugendzentren

Auf der „Nintendo Switch“ flitzen Mario,

Luigi, Peach, Yoshi, Donkey Kong, Bowser und Co. wieder um die

Wette. Die Rede ist von den Mario-KartStadtmeisterschaft der

Duisburger Kinder- und Jugendzentren. Ausgetragen werden diese am

Freitag, 17. Oktober, ab 12 Uhr im städtischen Kinder- und

Jugendzentrum „Die Insel“, Benediktstraße 46, 47059 Duisburg.

Bereits seit Wochen werden in den Duisburger Jugendzentren

interne Turniere ausgetragen, um dann die jeweils zwei besten

Spielerinnen und Spieler an der Konsole zum Turnier zu schicken, die

dort ihre Einrichtungen vertreten. Insgesamt sind elf Teams

angemeldet. „Die Insel“ richtet bereits seit 2017 jährlich die

FIFA-Stadtmeisterschaft der Duisburger Kinder- und Jugendzentren aus

und wird dabei tatkräftig durch den KellaRindaClan

(www.lan-duisburg.de) unterstützt, der auch dieses Mal den

technischen Support und die Spielleitung übernimmt.

Neben

dem Wanderpokal werden die ersten drei Plätze mit

Einkaufsgutscheinen und die dahinterstehenden Einrichtungen mit

einer Budgetaufstockung belohnt. Als besonderer Clou werden die

Teilnehmenden aber nicht einfach vor einer Konsole auf Stühlen,

sondern in liebevoll von den Einrichtungen selbst gestalteten

Holzkarts sitzen. Auch dafür wird es einen Preis geben.

Ungefährer Ablaufplan 12 Uhr Eröffnungsrede / Aufbau der Geräte

12.40 Uhr Ligasystem (3 Spieltage)

14.30 Uhr Mittagessen

15.10 Uhr Ligasystem (3 Spieltage)

17.20 Uhr Halbfinale H1,

Qualifikationsspiele um die Plätze 9 - 32

18 Uhr Halbfinale H2,

Endspiele um die Plätze 9 - 32

18.40 Uhr Finale 19.50 Uhr

Siegerehrung

Mehr Geld für schulisches Personal und

Investitionen in den offenen Ganztag

- Schulhaushalt

steigt um fast 5 Prozent auf 25,7 Milliarden Euro

-

Schulministerin Feller stellt Etat im Schulausschuss vor

Es gibt

mehr Geld, um zusätzliche Stellen für Lehrerinnen und Lehrer zu

schaffen. Der Offene Ganztag wird weiter gestärkt – mit nunmehr fast

einer Milliarde Euro. Die Investitionssummen für Bildungsangebote

und die Infrastruktur für die Ganztagsbetreuung steigen. Kulturelle

Bildung bekommt einen größeren Stellenwert. Schulen, die am

Startchancenprogramm teilnehmen, erfahren Entlastungen für

Schulentwicklungsprozesse. Dies alles sind Bestandteile des neuen

Schulhaushalts für das Jahr 2026.

Der Einzelplan „Schule“

des nordrhein-westfälischen Landesetats wächst von rund 24,5

Milliarden Euro im Jahr 2025 auf rund 25,7 Milliarden Euro im

kommenden Jahr und steigt damit um rund 5 Prozent. Der Schuletat

stellt mit 22,9 Prozent den größten Part im nordrhein-westfälischen

Landeshaushalt dar.

„Die Haushaltsaufstellung erfolgt

aktuell unter großen finanziellen Herausforderungen – und gerade

deshalb bin ich meinen Kolleginnen und Kollegen im Landeskabinett

sehr dankbar, dass die Bildung unserer Schülerinnen und Schüler auch

weiterhin höchste Priorität hat und sich in weiter gestiegenen

Zahlen ausdrückt“, betonte Schulministerin Dorothee Feller am

Mittwoch, 1. Oktober 2025, bei der Vorstellung des Schuletats im

Schulausschuss des Landtags.

Insgesamt garantiert der

schulische Etat die Finanzierung von 178.758 Lehrkräftestellen. Für

die stufenweise Anhebung der Besoldung der Lehrkräfte der

Primarstufe und Sekundarstufe I nach A13 sind im Etat weitere 60,21

Millionen Euro vorgesehen. „Wir setzen alles daran, die

Personalausstattung an den Schulen weiter zu verbessern und haben in

den vergangenen Jahren auch schon viel geschafft. So konnten wir

seit Ende des Jahres 2022 insgesamt 9.500 Menschen zusätzlich an

unsere Schulen bringen. Insgesamt gab es in dieser Zeit 20.000

dauerhafte Neueinstellungen, darunter 17.000 Lehrerinnen und

Lehrer“, sagt Ministerin Feller.

Einige weitere exemplarische

Kernelemente des Schulhaushalts 2026:Offene Ganztagsschule im

Primarbereich:

Es werden bedarfsgerecht 20.000 zusätzliche Plätze

geschaffen. Damit stehen im Jahr 2026 Mittel bereit, um 50.000

Plätze zu finanzieren, wenn sie von den Kommunen eingerichtet

werden. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung ist ein

substanzieller Platzaufwuchs bis zum Schuljahr 2028/2029 nach

aktuellen Planungen auf bis zu 605.500 Plätze vorgesehen.

Nordrhein-Westfalen liegt damit bei der Vorbereitung des

Rechtsanspruchs auf Kurs.

Das Ausgabenvolumen in 2026 steigt

um rund 93,1 Millionen Euro und beträgt insgesamt rund 983 Millionen

Euro. Jeder von den Kommunen beantragte Platz kann bewilligt werden.

Investitionsprogramm Ganztagsausbau:

Aus Bundes- und

Landesmitteln werden 254 Millionen Euro bereitgestellt, damit die

kommunale Infrastruktur im Ganztagsbereich ausgebaut werden kann.

Die Bundesmittel steigen um rund 69,8 Millionen Euro und die

Landesmittel um rund 35,6 Millionen Euro. Insgesamt stehen rund 892

Millionen Euro an Investitionsmitteln bei Bund, Land und Kommunen

bereit.

Schul- und Bildungspauschale:

Die im

Gemeindefinanzierungsgesetz verankerte Schul- und Bildungspauschale

ist seit dem Jahr 2022 um 129 Millionen Euro angehoben worden, dies

entspricht einer Steigerung von 17,2 Prozent. Im Jahr 2026 wird die

Pauschale vorläufig auf 877 Millionen Euro erhöht. Die endgültige

Höhe der Pauschale wird im Rahmen der Ergänzung des

Gemeindefinanzierungsgesetzes feststehen.

Startchancen-Programm:

Das Startchancen-Programm wird weiter

ausgestaltet. In diesem Zusammenhang werden Mittel aus dem Bereich

der Sachausgaben in den Bereich der Personalausgaben und Zuweisungen

verlagert. Der Gesamtansatz des Startchancen-Programms bleibt bei

rund 128,9 Millionen Euro. Davon werden künftig 2 Millionen Euro im

Rahmen des Chancenbudgets für kulturelle Bildung eingesetzt. Es

werden 101 Planstellen zur Entlastung der

Startchancen-Schulen für Schulentwicklungsprozesse geschaffen.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Das Land ist den Kommunen auch

weiterhin ein verlässlicher Partner und erfüllt die sogenannten

Konnexitätsverpflichtungen im Zusammenhang mit der Umstellung von G8

auf G 9 an den Gymnasien vollumfänglich. Zur Unterstützung der

Schulträger und Schulen werden mit dem Haushalt des kommenden Jahres

rund 220,4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt – das sind rund

70,5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Auswertung zum Tag der Deutschen Einheit: Weiter

Lohngefälle zwischen West und Ost – Mindestlohn hat

Angleichungsprozess in den letzten zehn Jahren beschleunigt

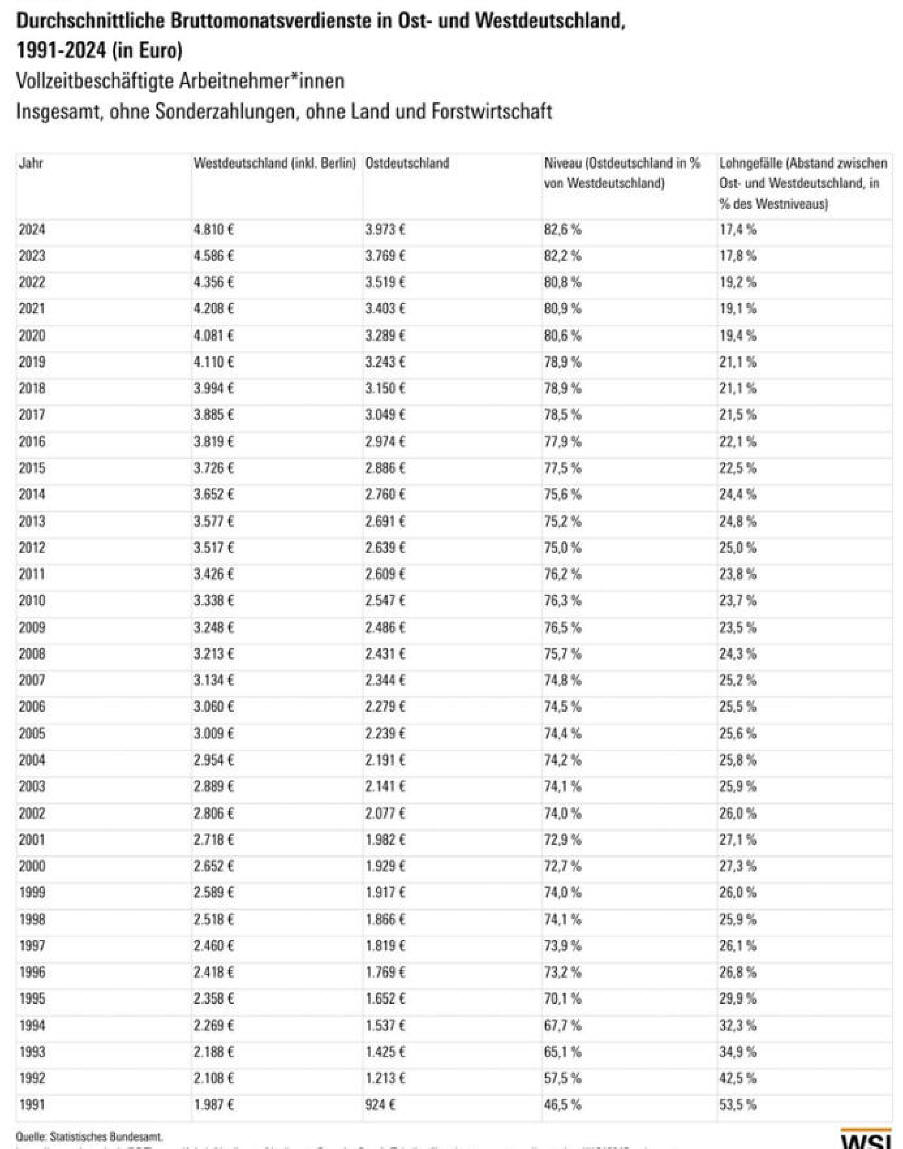

Auch 35 Jahre nach der Deutschen Einheit besteht bei den Löhnen noch

eine beträchtliche Ost-West-Lücke. Während Vollzeitbeschäftigte in

Westdeutschland im Jahr 2024 durchschnittlich 4.810 Euro brutto im

Monat verdienten, waren es in Ostdeutschland nur 3.973 Euro

monatlich – ein Unterschied von 17,4 Prozent.

Insgesamt gab

es in den vergangenen Jahren aber einige Fortschritte: Seit 2014

ist die Lohnlücke zwischen West und Ost um 7,0 Prozentpunkte kleiner

geworden, während sich die Löhne in Ostdeutschland in den Jahren

davor nur im Schneckentempo an das Westniveau heranbewegt hatten.

So war die Lohnlücke von 1999 bis 2014 gerade einmal um 1,6

Prozentpunkte zurückgegangen. Das ergibt eine Auswertung des

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der

Hans-Böckler-Stiftung zum Tag der Deutschen Einheit auf Basis von

Daten des Statistischen Bundesamtes.

Eine wesentliche Ursache für die Fortschritte sehen die

Forschenden im Mindestlohn, der im Jahr 2015 deutschlandweit

eingeführt wurde. „Beschäftigte in den ostdeutschen Bundesländern

haben vom Mindestlohn überdurchschnittlich häufig profitiert – und

zwar einfach, weil sich hier in den Jahren nach der Wende ein

besonders großer Niedriglohnsektor ausgebreitet hatte“, so Dr. Malte

Lübker, Entgeltexperte am WSI. „Die Erhöhung des Mindestlohns auf 12

Euro im Oktober 2022 hat die Lohnentwicklung in Ostdeutschland noch

einmal zusätzlich unterstützt.“

Am unteren Ende der

Lohnverteilung gibt es mittlerweile kaum noch Ost-West-Unterschiede:

Die Stundenlöhne am 1. Dezil, das das untere Zehntel der

Lohnverteilung von Rest abgrenzt, lagen im April 2024 in

Ostdeutschland bei 12,87 Euro, oder gerade einmal 1,0 Prozent unter

dem Westniveau von 13,00 Euro.

Im Jahr 2014, also vor

Einführung des Mindestlohns, betrug der Ost-West-Abstand am 1. Dezil

noch 17,5 Prozent. Die bereits beschlossene Erhöhung des

Mindestlohns auf 13,90 Euro zum 1. Januar 2026 und auf 14,60 Euro

zum 1. Januar 2027 dürfte einen weiteren Beitrag zur Angleichung der

Löhne leisten.

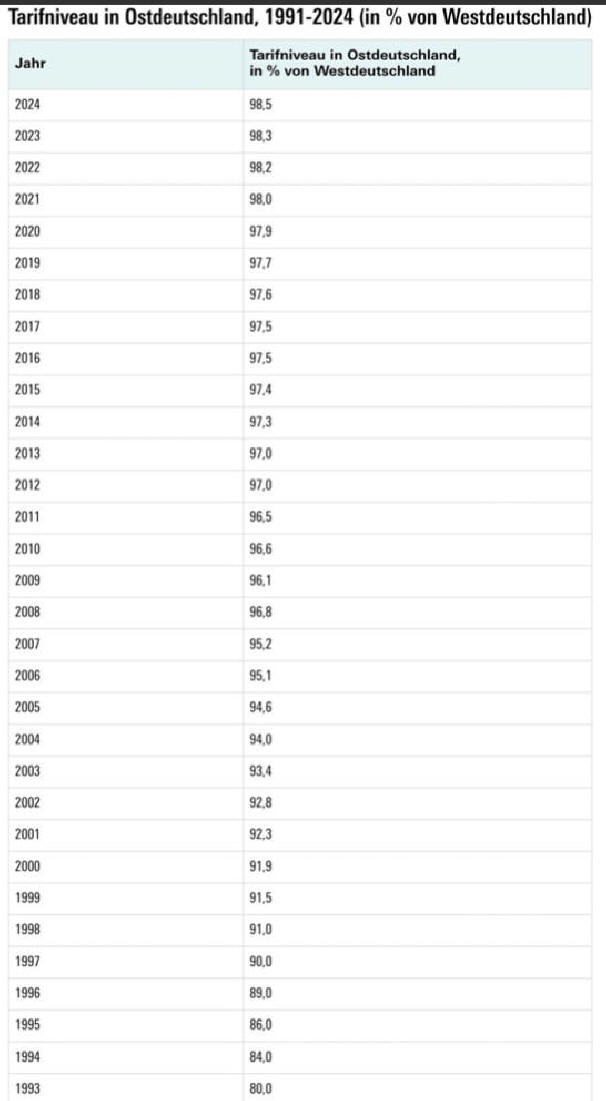

Für die breite Mehrheit der Beschäftigten, deren Entgeltniveau

über dem Mindestlohn liegt, führt der Weg zu besseren Löhnen über

Tarifverträge. „Mit Tarifvertrag sind die Löhne in vergleichbaren

Betrieben etwa 10 Prozent höher, als wenn der Tarifvertrag fehlt“,

so Lübker. Bei der Höhe der Tariflöhne ist der innerdeutsche

Angleichungsprozess inzwischen weitgehend abgeschlossen.

Viele Tarifverträge – etwa im Bankgewerbe, bei der Bahn oder der

Telekom – gelten einheitlich im gesamten Bundesgebiet. Andere

Branchen – wie etwa der Einzelhandel oder die Metall- und

Elektroindustrie – verhandeln zwar hingegen regional, so dass

zwischen Ost und West oder auch zwischen Süd und Nord Unterschiede

bestehen. Allerdings sind die eher gering: Insgesamt liegt das

Tarifniveau in Ostdeutschland derzeit bei 98,5 Prozent des

Westniveaus.

Quelle WSI-Archiv

Zulasten der ostdeutschen Beschäftigten

wirkt jedoch, dass die Tarifbindung nach Berechnungen des Instituts

für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Ostdeutschland mit

41,7 Prozent deutlich unterhalb des Wertes für Westdeutschland (50,0

Prozent) liegt. Gleichzeitig unterbieten viele tariflose Arbeitgeber

in Ostdeutschland die Tarifstandards besonders deutlich.

Aufgrund von Strukturunterschieden gibt es auch zwischen den

einzelnen Bundesländern teilweise deutliche Lohnunterschiede. So

liegen die Stundenlöhne in Schleswig-Holstein (22,15 Euro) derzeit

17,6 Prozent unterhalb des westdeutschen Spitzenreiters Hamburg

(26,88 Euro). Das entspricht in etwa dem Lohn-Gap von 18,2 Prozent,

der bei den Stundenlöhnen zwischen West (26,56 Euro) und Ost (22,00

Euro) besteht.

Quelle Statistisches Bundesamt-Verdiensterhebung 2024 - WSI

„In Deutschland gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen,

bleibt eine wichtige Aufgabe“, sagt Prof. Dr. Bettina Kohlrausch,

Wissenschaftliche Direktorin des WSI. „Die Gewerkschaften haben hier

Pionierarbeit geleistet und eine Angleichung der Tariflöhne zwischen

Ost und West weitgehend durchgesetzt. Die Tarifbindung zu stärken,

auch durch politische Maßnahmen wie wirksame Tariftreuegesetze, ist

ein Beitrag zur inneren Einheit und zum gesellschaftlichen

Zusammenhalt.“

MSV Duisburg – FC Hansa Rostock: DVG setzt zusätzliche

Busse ein

Für Gäste des Fußballspiels MSV Duisburg gegen

den FC Hansa Rostock am Freitag, 3. Oktober, um 19 Uhr in der

Schauinsland-Reisen Arena, setzt die Duisburger Verkehrsgesellschaft

AG (DVG) die Sportlinie 945 ein.

Abfahrtszeiten Buslinie 945

Richtung MSV Arena:

· ab „Salmstraße“ (Meiderich) Abfahrt um

17.06, 17.16, 17.26 Uhr

· ab „Bergstraße“ um 17.11, 17.21 und

17.31 Uhr

· ab „Meiderich Bahnhof“ ab 17.15 bis 17.40 Uhr alle

fünf Minuten

· ab „Großenbaum Bahnhof Ost“ um 17.50 und 17.05 Uhr

· ab „Betriebshof am Unkelstein“ ab 16.58 bis 17.23 Uhr alle fünf

Minuten

· ab „Hauptbahnhof“ (Verknüpfungshalle) ab 17.15 bis

18.35 Uhr alle fünf Minuten

· ab „Businesspark Nord“ (Asterlagen)

um 17.33 Uhr

DVG-Foto

Nach Spielende stehen am Stadion Busse für die Rückfahrt bereit.

Gäste des Fußballspieles, die eine Tageseintrittskarte im Vorverkauf

erworben haben oder eine Dauerkarte besitzen, können kostenlos die

öffentlichen Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt benutzen. Für

die Gäste, die sich an der Stadionkasse ihre Eintrittskarte kaufen,

ist die Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.

Stadtmuseum: Wendezeit in Duisburg – Wie die Einheit ankam

Anlässlich des 35. Jahrestags der Deutschen Einheit am 3.

Oktober lädt das Kultur- und Stadthistorische Museum,

Johannes-Corputius-Platz 1 am Duisburger Innenhafen, um 15 Uhr zu

einer besonderen Führung ein: Unter dem Titel „Wendezeit in Duisburg

– Wie die Einheit ankam“ führt Harald Küst durch die wechselvollen

Jahre nach 1989 und fragt: Was lief gut bei der Wiedervereinigung –

und was hätte besser sein können?

Im Mittelpunkt stehen die

unterschiedlichen gesellschaftlichen Reaktionen zwischen

Aufbruchsstimmung und Skepsis – mit einem besonderen Blick auf

Duisburg. Die Führung bietet spannende Einblicke in die

Herausforderungen der Einheit und schlägt den Bogen von der

historischen Erfahrung zu aktuellen Fragen des Zusammenlebens.

Die Teilnahme ist im Museumseintritt enthalten und kostet für

Erwachsene 4,50 Euro, für Kinder und ermäßigt 2 Euro. Eine Anmeldung

ist nicht erforderlich. Das vollständige Programm ist im Internet

unter www.stadtmuseumduisburg.de abrufbar

Schaurige

Halloweenparty im Kinder- und Jugendzentrum „Die Mühler“

Zu Halloween veranstalten mehrere städtische Kinder- und

Jugendzentren (das Kinder- und Jugendzentrum „Die Mühle“, die

Abenteuerfarm Robinson, das Kinder- und Jugendzentrum Rumeln und das

Regionalzentrum Süd „Sunny“) am Freitag, 24. Oktober, von 16 bis 19

Uhr im Kinder- und Jugendzentrum „die Mühler“ auf der

Clarenbachstraße 14 in RheinhausenFriemersheim eine große, schaurige

Halloweenparty für Kinder und Jugendliche.

Eingeladen sind

alle Kinder, Hexen, Monster, Werwölfe und andere schreckliche Wesen

ab dem Grundschulalter. Die Kinder können sich sowohl auf eine

Gruselstrecke als auch auf eine grauenvolle Party mit vielen

schrecklichen Spielen in der Mühle freuen. Auch auf dem Außengelände

finden fürchterliche Aktionen statt. Der Eintritt ist kostenfrei.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Kostüme sind erwünscht. Für das

leibliche Wohl wird mit einem vielfältigen Buffett gesorgt.

Kinder der Deutschen Einheit: 36 % der 35-Jährigen haben

Einwanderungsgeschichte

Am 3. Oktober feiert

Deutschland 35 Jahre Deutsche Einheit. Wer im Jahr der Einheit

geboren wurde, feiert dieses Jahr als “Kind der Einheit” seinen 35.

Geburtstag. Wie sieht das Leben in Deutschland mit 35 Jahren aus?

Mehr als ein Drittel (36 %) der 35-Jährigen in Deutschland hatte im

Jahr 2024 eine Einwanderungsgeschichte – sie oder ihre Eltern sind

also ins jetzt vereinte Deutschland eingewandert, wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.

In der gesamten

Bevölkerung hatte ein gutes Viertel (26 %) der Menschen eine

Einwanderungsgeschichte. 29 % der 35-Jährigen in Deutschland sind

selbst in das vereinte Deutschland eingewandert. Bis auf

Ausnahmefälle haben sie im Jahr der Deutschen Einheit 1990 noch

nicht in Deutschland gelebt.

56 % der 35-Jährigen leben mit Kindern

zusammen

Mehr als die Hälfte (56 %) aller 35-Jährigen lebte 2024

mit minderjährigen Kindern zusammen. Bei 35-jährigen Frauen waren es

sogar zwei Drittel (66 %), bei Männern etwas weniger als die Hälfte

(46 %). Mehr als die Hälfte (54 %) der 35-Jährigen war verheiratet

oder in einer Lebenspartnerschaft.

Überdurchschnittlich hoher

Anteil mit akademischem Abschluss

Akademische Abschlüsse sind in

dieser Altersgruppe deutlich häufiger als in der Gesamtbevölkerung

vertreten. Ein Drittel (34 %) der 35-Jährigen hatte 2024 eine

abgeschlossene Lehre oder Berufsausbildung, ein weiteres Drittel

einen Hochschulabschluss (34 %) und 13 % hatten einen

Fachschulabschluss. Jeder und jede fünfte 35-Jährige (20 %) hatte

(noch) keinen beruflichen Abschluss. Demgegenüber hatten 41 % aller

Personen ab 15 Jahren eine Lehre oder Berufsausbildung absolviert,

21 % einen Hochschulabschluss, 12 % einen Fachschulabschluss und 27

% waren (noch) ohne beruflichen Abschluss.

35-jährige Männer

häufiger erwerbstätig als Frauen im selben Alter

35-Jährige

stehen mitten im Berufsleben: 85 % von ihnen waren 2024

erwerbstätig, Männer darunter häufiger (90 %) als Frauen (79 %). Ein

Grund für diese Unterschiede ist die geschlechterspezifische

Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit. Diese spiegelt sich auch in

der Teilzeitquote wider: Jede zweite 35-jährige Frau (50 %)

arbeitete 2024 in Teilzeit, bei den Männern waren es 8 %.

Vollzeitbeschäftigte 35-Jährige verdienten im April 2024 im Schnitt

4 555 Euro brutto (ohne Sonderzahlungen). Der durchschnittliche

Verdienst von Männern (4 635 Euro) lag über dem der Frauen (4 370

Euro) dieser Altersgruppe. Damit liegen die 35-Jährigen insgesamt

etwas unter dem Durchschnittsverdienst aller Vollzeitbeschäftigten

(4 634 Euro). 35-jährige Frauen hingegen lagen gut 150 Euro über dem

durchschnittlichen Verdienst aller vollzeitbeschäftigten Frauen in

Deutschland (4 214 Euro).

Zwei Drittel wohnen zur Miete

Knapp zwei Drittel (64 %) der 35-Jährigen in Deutschland wohnten

2024 zur Miete, deutlich mehr als in der Gesamtbevölkerung (53 %).

Durchschnittlich gaben Haushalte mit 35-Jährigen ein Viertel (25 %)

ihres verfügbaren Haushaltseinkommens für Wohnkosten aus und lagen

damit im Schnitt der Gesamtbevölkerung.

Leipzig hat höchsten

Anteil 35-Jähriger

Deutschlandweit machten Ende 2024 die 1,1

Millionen 35-Jährigen 1,4 % der Gesamtbevölkerung aus. Ein Vergleich

der zehn größten Städte Deutschlands zeigt: An der jeweiligen

Bevölkerungszahl gemessen lebten die meisten 35-Jährigen in Leipzig

(1,9 %), gefolgt von Berlin, München und Frankfurt am Main (jeweils

1,8 %).

35 Jahre Deutsche Einheit: Erwerbstätigkeit von

Frauen seit 1991 um 30 % gestiegen

• Verdienste 2024 im Westen

um 21 % höher als im Osten

• Stärkstes Wachstum: Thüringen

steigert Wirtschaftskraft pro Kopf seit 1991 um 163 %

•

Sonderseite des Statistischen Bundesamtes bündelt Statistiken zum

Jubiläum 35 Jahre Deutsche Einheit

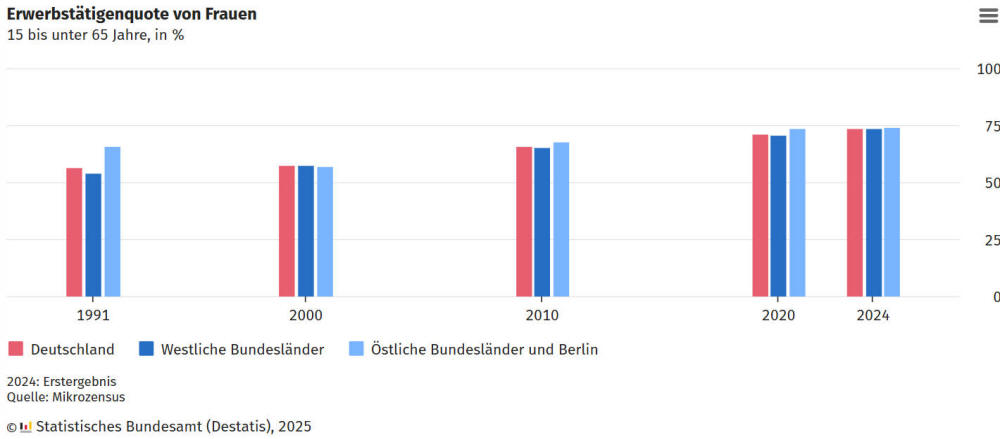

Am 3. Oktober feiert

Deutschland 35 Jahre Deutsche Einheit. Die Erwerbstätigkeit von

Frauen ist seit dem Jahr nach der deutschen Vereinigung 1991

bundesweit um 30 % gestiegen, wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt. Waren 1991 mehr als die Hälfte (57 %) der

Frauen erwerbstätig, lag die Erwerbstätigenquote von Frauen im Jahr

2024 bei knapp drei Vierteln (74 %).

In den östlichen

Bundesländern und Berlin lag sie 1991 mit zwei Dritteln (66 %) höher

als in den westlichen Ländern mit mehr als der Hälfte (54 %). Im

Jahr 2024 hat sich die Erwerbstätigkeit von Frauen in Ost und West

angeglichen (jeweils 74 %).

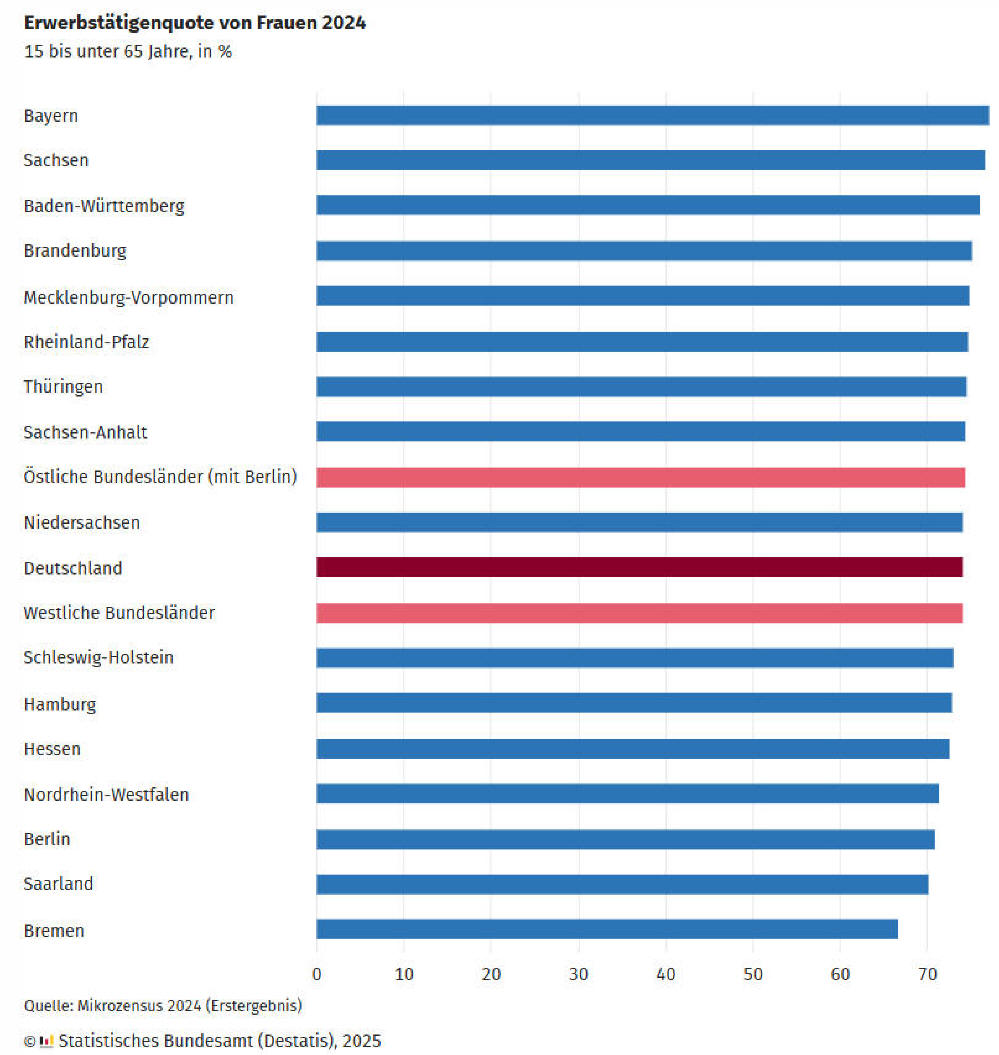

Frauen in Bayern und Sachsen am häufigsten erwerbstätig

Im

Vergleich der Bundesländer war der Anteil der erwerbstätigen Frauen

im Jahr 2024 mit 77 % in Bayern und Sachsen am höchsten, gefolgt von

Baden-Württemberg mit 76 %. Anteilig die wenigsten erwerbstätigen

Frauen gab es in Bremen (67 %), im Saarland (70 %) und in Berlin

(71 %) – dort, wo die Erwerbstätigenquoten insgesamt ebenfalls am

unteren Rand liegen.

Gender Pay Gap im Osten niedriger

Der Verdienstabstand pro

Stunde von Frauen und Männern, der Gender

Pay Gap, war 2024 im Osten niedriger als im Westen. Der

unbereinigte Gender Pay Gap lag im Jahr 2024 deutschlandweit bei

16 %. In den westlichen Bundesländern und Berlin lag er bei 17 %,

während er in den östlichen Bundesländern mit 5 % deutlich geringer

ausfiel.

Der Gender Pay Gap für Ost und West liegt erstmal

für das Jahr 2006 vor. Damals betrug er in den westlichen

Bundesländern und Berlin 24 %, in den östlichen Bundesländern 6 %

und in Deutschland insgesamt 23 %.

Verdienste 2024 im Westen

im Schnitt 21 % höher als im Osten

Bei den Verdiensten gab

es im Jahr 1991 deutliche Unterschiede zwischen Ost und West. Im

Jahr 2024 gab es weiterhin einen Verdienstunterschied, der jedoch

geringer war. 1991 lagen die durchschnittlichen

Bruttomonatsverdienste vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer in den östlichen Bundesländern bei 924 Euro, in den

westlichen Ländern (mit Berlin-West) bei 1 987 Euro – mehr als

doppelt so hoch.

Im Jahr 2024 konnten Vollzeitbeschäftigte

in den westlichen Ländern (mit Berlin) ihren Verdienst mit

durchschnittlich 4 810 Euro gegenüber 1991 mehr als verdoppeln.

Vollzeitbeschäftigte in den östlichen Ländern konnten ihren

Bruttomonatsverdienst in diesem Zeitraum mehr als vervierfachen und

verdienten 2024 im Schnitt 3 973 Euro. Damit lag der Verdienst im

Westen im Jahr 2024 immer noch um gut ein Fünftel (21) höher als im

Osten. Die Verdienste beziehen sich auf durchschnittliche

Bruttomonatsverdienste im Produzierenden Gewerbe und im

Dienstleistungsbereich ohne Sonderzahlungen.

Wirtschaftskraft

pro Kopf seit 1991 um 40 % gestiegen

Die Wirtschaft in

Deutschland ist seit 1991 gewachsen. Insbesondere in den östlichen

Bundesländern sind seit 1991, gemessen am preisbereinigten

Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohnerin und Einwohner, große

Aufholeffekte zu beobachten. Thüringen verzeichnete darunter mit

+163 % die deutlichste Steigerung des preisbereinigten BIP pro Kopf

zwischen 1991 und 2024, Schleswig-Holstein mit +17 % die geringste.

Das vereinte Deutschland hat seine Wirtschaftskraft seit

1991 pro Kopf um 40 % gesteigert. Im Jahr 2024 betrug das BIP je

Einwohnerin und Einwohner in Deutschland 50 819 Euro. Das höchste

BIP pro Kopf hatten Hamburg (84 486 Euro), Bremen (59 785 Euro) und

Bayern (58 817 Euro). Die niedrigsten Werte gab es in Sachsen-Anhalt

(36 517 Euro), Thüringen (36 942 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern

(37 656 Euro).