|

•

BZ-Sitemap

Redaktion Harald Jeschke

2025

•

2024 •

2023

• 2021/2022

•

2020

•

2019

|

|

|

|

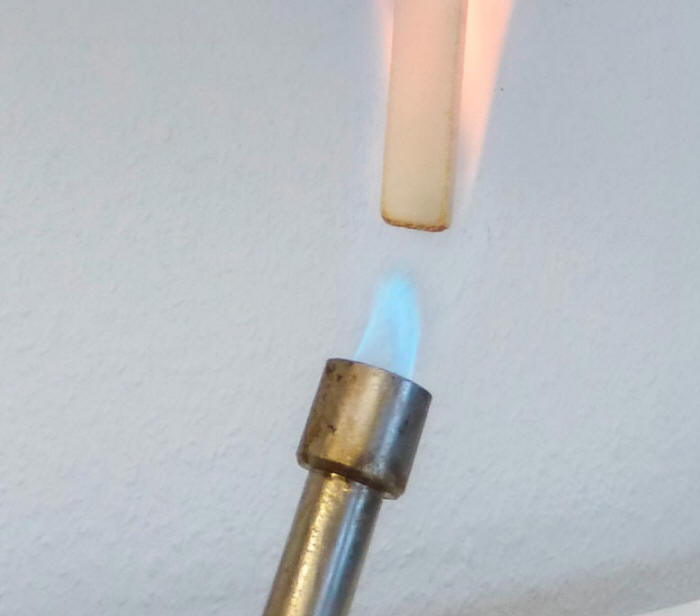

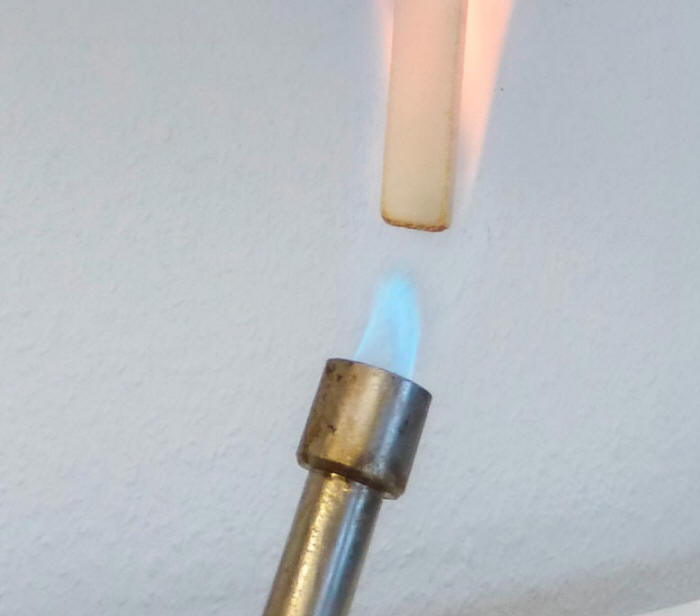

Hochleistungscompound auf Basis von PLA |

|

Verbundprojekt - Biobasierter

Hochleistungskunststoff für die Elektroindustrie

Duisburg/Oberhausen, 12. Februar 2026 - Kunststoffe sind für

die Elektroindustrie essenziell – sie isolieren und schützen

und müssen daher z. B. wärmeformbeständig, flammgeschützt

oder mechanisch robust sein. Derzeit kommen dafür vorwiegend

fossil-basierte Kunststoffe wie Polyamide oder Polycarbonate

zum Einsatz, es fehlen biobasierte Alternativen. Im gerade

gestarteten zweijährigen Verbundprojekt »HighTechPLA«

entwickelt Fraunhofer UMSICHT zusammen mit Partnern* ein

biobasiertes Hochleistungscompound auf Basis von

Polymilchsäure (PLA).

Brennbarkeitstest © Fraunhofer UMSICHT

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

In Deutschland werden jährlich rund 1 Millionen Tonnen

Kunststoffe im Elektro-/Elektronikbereich verarbeitet. Der

Großteil ist fossil-basiert, Rezyklate kommen hier eher

geringfügig zum Einsatz. Eine biobasierte Alternative, die in

der Elektroindustrie einsetzbar wäre, könnte enorm dazu

beitragen, eine CO2-Neutralität bis 2050 zu erreichen. Die

große Herausforderung ist es, biobasierte Kunststoffe mit

spezifischen, sich gegenseitig beeinflussenden Funktionen,

auszustatten, sie für technische Anwendungen

weiterzuentwickeln und für konventionelle Spritzgießverfahren

wirtschaftlich kompatibel zu machen.

Vom Struktur-Eigenschaftsmodell bis hin zu marktreifen

Produkten

Im Verbundprojekt »HighTechPLA« entwickelt das Projektteam

einen Hochleistungswerkstoff auf Basis von PLA für

elektronische Bauteile. Das Konsortium vereint Expertise aus

Forschung und Industrie aus den Bereichen

Werkstoffentwicklung, Spritzguss und Produktionsentwicklung.

Ziel ist es zunächst, ein tiefgreifendes Verständnis der

Struktur-Eigenschaftsbeziehungen in PLA-Compounds zu

erlangen, um so Zielkonflikte zwischen

Kristallisationsverhalten, Schlagzähigkeit und Flammschutz

systematisch zu lösen.

Ein Struktur-Eigenschaftsmodell soll es dann ermöglichen,

Rezepturen und Prozesse praxisnah zu simulieren und in realen

Produktionsanlagen zu validieren. Die enge Verzahnung von

Material- und Verfahrensentwicklung soll Zykluszeiten mit

konventionellen Prozessen vergleichbar halten.

»Wir zielen darauf ab, dass Projektergebnisse schnell in

marktreife Produkte transferiert werden können. Die

Ergebnisse haben zudem das Potenzial, auf andere Branchen

ausgeweitet zu werden«, erklärt Christina Eloo, Abteilung

Circular and Bio-based Plastics bei Fraunhofer UMSICHT.

Das Projekt »HighTechPLA« wird im Auftrag und aus Mitteln des

Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt

gefördert.

|

|

Ökobilanzierung - Kanalsanierung: Ökobilanzierung Analyse

belegt: Grabenlose Kanalsanierung (Inliner-Verfahren)

deutlich umweltfreundlicher

|

|

Oberhausen/Duisburg, 4. Februar 2026

- Fraunhofer UMSICHT analysierte für die Firmen RelineEurope

GmbH und Impreg GmbH die Umweltwirkungen, die bei der

Sanierung von Abwasserohren entstehen. Dazu verglich das

Institut mittels Ökobilanzierung die Sanierung von

Abwasserrohren durch das Liner-Verfahren (CIPP:

Cure-in-Place-Pipe) mit dem Austausch der Rohre durch neue

Betonrohre.

© IMPREG Sanierter Abwasserkanal durch das Inliner-Verfahren

In Deutschland gibt es rund 600 000 Kilometer Abwasserrohre.

35 Prozent sind älter als 65 Jahre, sodass zahlreiche

Reparaturen und Sanierungen jetzt bzw. in naher Zukunft

notwendig sind. Das Liner-Verfahren ermöglicht eine

grabenlose Sanierung der Abwasserrohre. Dazu werden die noch

nicht ausgehärteten und somit noch flexiblen Liner wie

Schläuche durch die bestehenden Kanalschächte in das

beschädigte Rohr eingebracht, dann von innen mithilfe von

Druckluft an die alte Rohrwandung angepresst und mit UV-Licht

vor Ort ausgehärtet.

Das Wandmaterial ist ein glasfaserverstärkter Kunststoff

(GFK) bestehend aus ungesättigtem Polyester-Harz und

Glasfasern, das für Transport und Montage in thermoplastische

Kunststofffolien (z.B. PE, PE oder PVC) eingeschlossen wird.

Liner-Verfahren weist bessere Umweltbilanz auf Fraunhofer

UMSICHT erstellte die Umweltbilanzen für die

unterschiedlichen Methoden der Kanalsanierung.

Das Gesamtergebnis: Die Umweltwirkungen lassen sich durch das

Liner-Verfahren im Vergleich zum Austausch der Betonrohre auf

die Hälfte reduzieren. Zum Beispiel sind die

Treibhausgasemissionen zwischen 54 und 77 Prozent geringer –

abhängig vom Durchmesser der Rohre und der konkreten

Einbausituation. Auch weitere Wirkungskategorien der

Ökobilanz zeigen deutliche Vorteile.

Das Institut betrachtete in seiner Analyse die

Wertschöpfungsschritte: Rohstoffe, Herstellung (Energiebedarf

und Abfall), Transport, Installation und End-of-life. »Die

positiven Effekte entstehen weniger bei der Herstellung der

Liner, sondern insbesondere durch die verringerten

Umwelteffekte aufgrund eines geringeren Installationsaufwand

bei der Kanalverlegung« erläutert Dr. Jan Blömer, Abteilung

Nachhaltigkeitsmanagement und Partizipation bei Fraunhofer

UMSICHT.

In der Regel sind keine Erdbewegungen nötig, die

Oberflächenstrukturen (Straßen, Grünanlagen etc.) werden

nicht beschädigt und müssen demzufolge auch nicht

wiederhergestellt werden. Ein weiterer Vorteil – der in

dieser Ökobilanz nicht berücksichtigt wurde: Die Sanierung

mittels Liner-Verfahren dauert nur ein bis zwei Tage, sodass

sich die Belastung für die Anwohner und Verkehrsteilnehmer

minimiert.

|

|

Fahrrad im Winter tabu? Gazelle nimmt 3 Mythen unter

die Lupe |

|

München/Duisburg, 3. Februar 2026 -

Zu rutschig, zu dunkel, zu kalt –

die Liste der Ausreden für Radfahrer im Winter ist lang. Wenn

die Temperaturen sinken und die Tage kürzer werden, lassen

viele ihr Fahrrad in der Garage stehen. Dabei lohnt sich der

Blick hinter die gängigsten Vorurteile. Bikes im Winter sind

weit weniger problematisch als oft angenommen. Gazelle hat

sich typische Mythen rund um das Winterradeln genauer

angesehen.

© Gazelle

Mythos 1: „Es ist viel zu glatt zum Radfahren“

Die Angst vor Stürzen auf glatten Straßen ist ein häufiger

Grund, das Rad im Winter stehen zu lassen. Tatsächlich

erfordern vereiste Fahrbahnen eine angepasste Fahrweise:

langsamer fahren, vorausschauend agieren und besondere

Vorsicht in Kurven sowie beim Bremsen. Winterreifen mit

größerer Profiltiefe bieten deutlich mehr Grip auf nassen und

verschneiten Untergründen. Wer diese Punkte beachtet, kann

auch bei winterlichen Bedingungen sicher unterwegs sein.

Mythos 2: „In der Dunkelheit sieht mich eh keiner“

Schlechte Sichtverhältnisse in der dunklen Jahreszeit sind

eine berechtigte Sorge, aber kein unüberwindbares Hindernis.

Eine angemessene Fahrradbeleuchtung ist ohnehin Pflicht und

sorgt für ausreichende Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Helle

oder reflektierende Kleidung hebt Radfahrer deutlich von der

Umgebung ab. So machen sie sich im Straßenverkehr gut

erkennbar.

Mythos 3: „Mein Fahrrad geht bei den Temperaturen kaputt“

Schmutz, Nässe und Streusalz setzen einem Fahrrad im Winter

stärker zu als in anderen Jahreszeiten. Das bedeutet aber

nicht, dass das Rad die frostigen Temperaturen im Keller

verbringen muss. Wenn Fahrradfahrer ihr Bike trocken lagern

und schützen, haben sie bereits einen wichtigen Schritt

getan. Die Kette sollte häufiger gereinigt und mit Öl für

nasse Bedingungen behandelt werden. Gelenke und Lager

benötigen Pflege und regelmäßiges Fetten. Mit einer

intensiveren Wartung bleibt das Rad auch im Winter

funktionsfähig.

Warum Winterradeln sich lohnt

Auch in der kalten Jahreszeit gibt es viele gute Gründe, aufs

Rad zu steigen. Wer radelt, spart Geld, bleibt fit und stärkt

das Immunsystem durch Bewegung an der frischen Luft. Gerade

im Winter sorgt das Radfahren für einen willkommenen

Ausgleich zum Alltag und hebt die Stimmung. Mit der richtigen

Ausrüstung und etwas Pflege ist das Fahrrad auch bei Frost

ein zuverlässiger Begleiter. Wer sich auf winterliche Fahrten

einlässt, entdeckt neue Seiten am Radfahren und erlebt, wie

viel Freude Touren durch verschneite Landschaften machen.

Fehlt noch das passende Rad? Dann lohnt sich ein Besuch im

Gazelle Testcenter: Hier können Sie ohne Anmeldung und

kostenfrei viele Modelle ausprobieren. So steht dem

Winterradeln nichts mehr im Weg!

|

|

NRW im Wandel: Wissenschaft als

Motor – damals und heute

|

|

Hochkarätige Veranstaltung würdigt

Johannes Rau und diskutiert Zukunftsperspektiven für den

Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf/Duisburg, 13. Januar 2026 - Wie gelingt

Strukturwandel durch Wissenschaft – damals und heute? Unter

dieser Leitfrage fand am Montag, den 12. Januar 2026, eine

besondere Veranstaltung in der Nordrhein-Westfälischen

Akademie der Wissenschaften und der Künste in Düsseldorf

statt. Anlass war der 20. Todestag von Johannes Rau, dessen

Wirken als Wissenschaftsminister, Ministerpräsident und

Bundespräsident die Wissenschaftslandschaft

Nordrhein-Westfalens nachhaltig geprägt hat.

Die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft (JRF), die

Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der

Künste (AWK) und die Johannes-Rau-Gesellschaft (JRG) luden

Interessierte aus Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft und

Politik ein, um Raus Vision vom „Strukturwandel durch

Wissenschaft“ zu reflektieren und mit Blick auf aktuelle

Herausforderungen weiterzudenken.

Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen Hendrik

Wüst hob in seiner Keynote die langfristige Bedeutung von

Forschung und Bildung hervor:

„Johannes Rau hat Nordrhein-Westfalen tief geprägt: Als einer

der größten Politiker unseres Landes und als ein Mensch, der

Politik immer in den Dienst des Nächsten gestellt hat. Sein

Leitmotiv ‚Versöhnen statt Spalten‘ war Anspruch und Haltung

zugleich. Er hat zugehört, Brücken gebaut und daran geglaubt,

dass unser Zusammenleben nur gelingt, wenn wir Trennendes

überwinden, ohne Konflikten auszuweichen. Gerade in den

Jahren des tiefgreifenden Strukturwandels hat Johannes Rau

Verantwortung übernommen. Er stand an der Seite der Menschen,

deren Arbeitsplätze und Lebensgrundlagen bedroht waren, und

hat früh erkannt: Bildung, Wissenschaft und Forschung sind

der Schlüssel für neue Chancen und nachhaltigen Wohlstand.

‚Forschung ist der neue Rohstoff Nordrhein-Westfalens‘ –

dieser Gedanke prägt unser Land bis heute, vor allem auf

unserem Weg von der Kohle zur KI. Das Vermächtnis von

Johannes Rau ist von brennender Aktualität. In einer Zeit, in

der Spaltung und Misstrauen wachsen, ist unsere Antwort

Zusammenhalt, Dialog und Versöhnung. Politik kann einen

Unterschied machen. Um die Herausforderungen unserer Zeit

erfolgreich zu meistern, brauchen wir Kooperation statt

Konfrontation. Johannes Raus Wirken verpflichtet uns, den

Wandel kooperativ und immer auf Augenhöhe mit den Menschen zu

gestalten.“

Die Veranstaltung beleuchtete zudem historische Meilensteine

der nordrhein-westfälischen Wissenschaftspolitik und zeigte

ihre Bedeutung für die heutigen Transformationsprozesse auf.

In seinem Impulsbeitrag ging Prof. Dr. Christoph Zöpel (NRW-

und Bundesminister a. D.) auf das Wirken Johannes Raus ein

und ordnete die Universitätsgründungen der 1960er bis 1980er

Jahre und den Strukturwandel der Industrieregionen historisch

und faktenreich ein. Ergänzt wurde das Programm durch

Videostatements ehemaliger NRW-Wissenschaftsminister*innen

Anke Brunn, Gabriele Behler, Hannelore Kraft, Prof. Dr.

Andreas Pinkwart und Svenja Schulze.

In einer Podiumsdiskussion diskutierten anschließend Ina

Brandes MdL, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des

Landes Nordrhein-Westfalen, Prof. Dr. Birgitta Wolff, Bodo

Middeldorf, Prof. Dr. Dieter Bathen und Prof. Dr. Gerd Heusch

unter der Moderation von Prof. Dr. Uwe Schneidewind über die

Rolle von Wissenschaft, Forschung und Innovation für die

Transformation im Rheinischen Revier und im Ruhrgebiet.

Wissenschaftsministerin Ina Brandes betonte:

„Johannes Rau hat früh erkannt, dass Wissenschaft der Motor

für Innovation und damit für einen erfolgreichen

Strukturwandel ist. Dieses Verständnis ist aktueller denn je.

Exzellente Forschung ‚made in NRW‘ trägt dazu bei, die großen

Herausforderungen unserer Zeit zu meistern, Wohlstand für

alle zu schaffen und zu erhalten. Dazu brauchen wir starke

Netzwerke wie die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler finden hier ein

exzellentes außeruniversitäres Netzwerk, das ihre Forschung

nah an der Anwendung noch besser macht.“

Prof. Dieter Bathen, Vorstandsvorsitzender der JRF,

unterstrich die anwendungsnahe Rolle der JRF in

Nordrhein-Westfalen:

„Johannes Raus Idee, Wissenschaft in den Dienst des Wandels

zu stellen, lebt in der JRF fort. Unsere JRF-Institute

erzeugen Wissen dort, wo es gebraucht wird, und leisten mit

ihrer Transferexzellenz einen unmittelbaren Beitrag zum

Strukturwandel in NRW. Sie verbinden wissenschaftliche

Expertise mit praxisorientierten Lösungen für Wirtschaft,

Verwaltung und Gesellschaft. Damit leistet die JRF einen

einzigartigen Beitrag im Wissenschaftssystem

Nordrhein-Westfalens.“

Auch die gastgebende Nordrhein-Westfälische Akademie der

Wissenschaften und der Künste stellte die Bedeutung von

Dialog und Erkenntnis heraus. Ihr Präsident, Prof. Dr. Gerd

Heusch, erklärte:

„Johannes Rau hat die Wissenschaft in NRW und auch unsere

Akademie geprägt: Er war an unserer Gründung beteiligt und 20

Jahre Vorsitzender unseres Kuratoriums. Sein Erbe prägt die

Wissenschaftslandschaft in NRW bis heute. Die Diskussion

darüber ist deshalb keine Nostalgie. Die Akademie beschäftigt

sich vielmehr mit der Frage, was aus diesem Vermächtnis für

die Zukunft folgen und wie die Akademie weiterentwickelt

werden sollte.“

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch Dankesworte von

Christina Rau sowie einem Empfang, der den Teilnehmenden Raum

für Austausch und Vernetzung bot. Der Abend machte deutlich:

Nordrhein-Westfalen steht erneut an einem Wendepunkt – und

Wissenschaft bleibt der Schlüssel, um Wandel erfolgreich zu

gestalten.

|

|

ME.LAK: Gemeinsam für die

Stadtreinigung der Zukunft

|

|

Duisburg, 9. Januar 2026 - In Duisburg

entsteht derzeit ein innovatives Projekt für die

Stadtreinigung der Zukunft: Mit „ME.LAK – Menschenzentrierte

Entwicklung einer autonomen Kehrmaschine und Leitstelle“

entwickeln die Wirtschaftsbetriebe Duisburg gemeinsam mit

Partnern aus Industrie, Wissenschaft und IT eine autonome,

vollelektrische Kehrmaschine.

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg stehen als Konsortialführer

einem Zusammenschluss von insgesamt fünf Partnern vor und

koordinieren und steuern das gesamte Projekt. Das Projekt

läuft seit dem 1. Mai 2025 und wird durch das Ministerium für

Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie NRW mit

Mitteln aus dem EFRE/JTF-Programm 2021-2027 gefördert.

Vollautomatisierte Reinigung – sicher, effizient und

emissionsfrei

Im Mittelpunkt von ME.LAK steht die Entwicklung einer

autonomen, vollelektrischen Kehrmaschine nach SAE-Level 4.

SAE-Level 4 beschreibt dabei ein Automatisierungslevel bei

dem das Fahrzeug in klar definierten Einsatzbereichen alle

Fahr- und Reinigungsaufgaben selbstständig ausführt.

Das Fahrzeug soll künftig den gesamten Arbeitsprozess – vom

Laden über den Reinigungsvorgang bis zur Entleerung –

eigenständig durchführen können. Über eine von geschulten

Remote-Pilotinnen und -Piloten besetzte Leitstelle wird der

Betrieb überwacht und bei Bedarf unterstützt.

Impulse für eine moderne Stadtreinigung

Die Stadtreinigung steht vor großen Veränderungen:

Fachkräftemangel erschwert die Besetzung von Kehrmaschinen,

körperliche Belastungen mindern die Attraktivität des Berufs

und gleichzeitig steigen die Anforderungen an digitale und

effiziente Arbeitsprozesse.

ME.LAK setzt genau hier an: Das Projekt verbindet

technologische Innovation mit einer Weiterentwicklung der

Arbeitswelt. Neue digitale Unterstützungsangebote,

ergonomischere Abläufe und zusätzliche Tätigkeitsprofile

sollen die Beschäftigten entlasten und langfristige

Perspektiven schaffen.

Die Ziele des Projekts

Ziel von ME.LAK ist eine autonome, vollelektrische

Kehrmaschine, die den gesamten Arbeitsprozess selbstständig

ausführt: reinigen, laden, entleeren und interne

Reinigungsschritte durchführen. Das Fahrzeug soll mit seiner

Umgebung interagieren und seine nächsten Fahr- und

Arbeitsmanöver verständlich kommunizieren. Reinigungsrouten

werden softwaregestützt geplant und angepasst.

Herzstück des Systems ist eine menschenzentrierte Leitstelle,

in der Remote-Pilotinnen und -Piloten den Betrieb überwachen

und bei Bedarf eingreifen. Dadurch entsteht zugleich ein

neues, inklusives Berufsbild, das zusätzliche

Beschäftigungsmöglichkeiten bietet.

„ME.LAK zeigt, wie wir kommunale Dienstleistungen

zukunftsfähig gestalten können: durch intelligente

Automatisierung, neue Berufsbilder und eine

menschenzentrierte Perspektive. Besonders stolz bin ich auf

die interdisziplinäre Zusammenarbeit in diesem Konsortium –

hier kommen Expertise, Kreativität und praktische Erfahrung

zusammen. So entsteht ein System, das nicht nur effizienter

und nachhaltiger ist, sondern auch bessere Arbeitsbedingungen

schafft. Wir sind überzeugt: Was hier in Duisburg entsteht,

kann vielen Kommunen in Deutschland und Europa neue Wege

aufzeigen," ist Thomas Patermann, Sprecher des Vorstands der

Wirtschaftsbetriebe Duisburg, für das gesamte Konsortium

sicher.

Interdisziplinäres Konsortium

Damit eine autonome Kehrmaschine Realität werden kann,

braucht es Expertise aus vielen unterschiedlichen Bereichen:

Fahrzeugtechnik, Softwareentwicklung, Psychologie, Logistik,

Stadtverwaltung und operative Stadtreinigung. ME.LAK vereint

diese Kompetenzen in einem interdisziplinären Konsortium, in

dem Forschung, Industrie und kommunale Praxis eng

zusammenarbeiten. Die beteiligten Partner bringen ihr

spezifisches Know-how ein und entwickeln gemeinsam ein

ganzheitliches System, das über Duisburg hinaus

Modellcharakter haben kann.

Wirtschaftsbetriebe Duisburg: Die Wirtschaftsbetriebe

Duisburg leiten das Projektkonsortium, koordinieren die

Zusammenarbeit der Partner und stellen die notwendige

Infrastruktur bereit. Sie testen die Entwicklungen unter

realen Bedingungen der Stadtreinigung und verantworten

rechtliche Vorgaben sowie Öffentlichkeitsarbeit und

Bürgerkommunikation.

Schotte Automotive GmbH & Co. KG: Schotte Automotive

entwickelt die automatisierte Betriebsstätte und eine

benutzerfreundliche Leitstelle zur Überwachung und

Teleoperation der Kehrmaschine. Die Systeme werden

schrittweise getestet und für den Einsatz optimiert.

Universität Duisburg-Essen (UDE): Die Universität

Duisburg-Essen begleitet das Projekt wissenschaftlich. Sie

entwickelt Sicherheitskonzepte, untersucht Akzeptanz und

Nutzerverhalten und analysiert Mensch-Maschine-Interaktionen.

Zudem unterstützt sie die Gestaltung der Leitstelle und

begleitet Testphasen im nichtöffentlichen und öffentlichen

Raum.

Krankikom GmbH: Krankikom entwickelt die zentralen

Kommunikationsschnittstellen zwischen Fahrzeug, Leitstelle

und Umfeld. Das Unternehmen gestaltet zudem die

Nutzeroberflächen und erforscht, wie die Kehrmaschine ihre

Absichten verständlich kommuniziert. Alle Systeme werden im

Prototyp erprobt.

Bucher Municipal (Enway): Bucher Municipal entwickelt die

autonomen Fahrfunktionen der Kehrmaschine, inklusive präziser

Navigation und automatischem Anfahren von Lade- und

Entleerstationen. In Praxistests werden diese Funktionen

kontinuierlich weiterentwickelt.

Vom Prototyp zu Tests unter Realbedingungen

In den kommenden Monaten stehen weitere vorbereitende

Arbeiten, detaillierte Entwicklungsphasen und vertiefende

Planungen an, um den Weg für den praktischen Einsatz zu

ebnen. Mitte 2026 sind erste Tests vorgesehen, die in einem

gesicherten Bereich auf einem der Betriebshöfe der

Wirtschaftsbetriebe durchgeführt werden. Auf Grundlage dieser

Erkenntnisse soll im Jahr 2027 der Testbetrieb auf den

betrieblichen Flächen der Wirtschaftsbetriebe starten.

Langfristig bietet das System das Potenzial, in städtische

Smart-City-Strategien eingebunden und auf andere Kommunen

übertragen zu werden. Das Projekt ME.LAK läuft insgesamt bis

zum 30. April 2028.

|

|