|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 23. Kalenderwoche:

5. Juni

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Freitag, 6. Juni 2025

Duisburg-Bruckhausen: Brand in einer Dachgeschosswohnung

Die Feuerwehr Duisburg wurde am Freitagmittag gegen

14.21 Uhr durch mehrere Anrufe über einen Brand in einer

Dachgeschosswohnung auf der Reinerstraße in Duisburg-Bruckhausen

informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, war eine starke

Rauchentwicklung aus der Dachgeschosswohnung zu erkennen.

Es

befanden sich keine Personen in der Wohnung. Die Feuerwehr leitete

sofort die Brandbekämpfung ein und konnte durch schnelles und

gezieltes Handeln, eine Ausbreitung des Brandes verhindern.

Der Einsatz war um ca. 15.30 Uhr beendet. Insgesamt waren 28 Kräfte

der Berufsfeuerwehr, 19 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie vier

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort. Die Brandursache ist

noch unklar und wird durch die Polizei ermittelt.

Duisburg ehrte

sportliche Spitzenleistungen: 64 Auszeichnungen für das Sportjahr

2024

Übersicht der geehrten

Sportlerinnen und Sportler - Foto Studio Duisburg

Gruppe C Photography

Die Stadt Duisburg

ehrte am 4. Juni im Studio Duisburg bei der diesjährigen

Sportlerehrung 64 Athletinnen und Athleten für ihre sportlichen

Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene, sowohl im Einzel-

als auch im Mannschaftssport. Die Auszeichnung gilt auch in diesem

Jahr als Wertschätzung für den lokalen Sport und gibt sportlicher

Vielfalt und herausragenden Leistungen eine sichtbare Bühne.

Die Auszeichnungen überreichten Oberbürgermeister Sören Link und

Werner von Häfen, Vorsitzender des Betriebsausschusses

DuisburgSport, persönlich, verbunden mit anerkennenden Worten an die

Sportlerinnen und Sportler.

„Was diese Sportlerinnen und

Sportler verbindet, ist nicht nur ihr Erfolg – sondern der lange,

oft stille Weg dorthin. Wer über Jahre hinweg Zeit und Energie in

seinen Sport investiert, tut das meist neben Schule, Ausbildung oder

Beruf – mit großer Disziplin und bemerkenswertem Durchhaltevermögen.

Als Stadt ist es uns ein besonderes Anliegen, diese Leistungen

sichtbar zu machen. Sie bedeuten weit mehr als Medaillen oder

Platzierungen: Sie erzählen von Menschen, die für etwas brennen –

und das kann uns alle inspirieren“, so Oberbürgermeister Sören Link.

64 Auszeichnungen für das Sportjahr 2024 (Sportlerehrung)

Studio Duisburg Gruppe C Photography

Bei der

Sportlerehrung führte Moderator Danny Pabst durch den Abend. Neben

Gesprächen mit den Geehrten und Einblicken in ihre Sportarten und

Erfolge, sorgte ein künstlerisches Rahmenprogramm mit

LED-Performance und Akrobatik für abwechslungsreiche Unterhaltung

des Publikums. Ausgezeichnet wurden insgesamt 64 Athletinnen und

Athleten für Ihre Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene,

sowohl im Einzel- als auch im Mannschaftssport.

Wasserstraßen müssen wieder uneingeschränkt funktionieren

Der Duisburger SPD-Landtagsabgeordnete Frank Börner hat für

seine Fraktion den

Antrag „NRW muss funktionieren: Funktionierende Wasserstraßen statt

Stillstand“ ins Parlament eingebracht und auf die enorme

Bedeutung der Wasserstraßen in Nordrhein-Westfalen hingewiesen. Denn

sowohl die NRW-Wirtschaft als auch die Menschen sind auf intakte

Wasserstraßen, insbesondere den Rhein und das westdeutsche

Kanalnetz, als Transport- und Versorgungswege angewiesen.

Der Verkehrspolitiker erklärt: „Die Binnenschifffahrt und die

Binnenhäfen sind unverzichtbar für Transport, Lagerung und Umschlag

von Rohstoffen, Energieträgern und Kraftstoffen und bilden das

Rückgrat des Industriestandortes im Ruhrgebiet. Die

Industriebetriebe sind von zentraler Bedeutung sowohl für die

Wertschöpfung als auch als Arbeitgeber für viele Familien.

Damit leistet die Binnenschifffahrt nicht nur einen großen Beitrag

für die Versorgung von Unternehmen und Bevölkerung, sondern ist ein

wichtiger Standortfaktor. Die Landesregierung muss daher aus eigenem

Interesse an unserem Wirtschaftsstandort die Belange von Häfen und

Wasserstraßen stärker in den Fokus rücken und die NRW-Interessen bei

der Bundesregierung vertreten.“

Die Wasserstraßen sind

elementare Versorgungsadern in NRW und darüber hinaus. Jährlich 33

Millionen Tonnen Güter im Kanalnetz und 137 Millionen Tonnen auf dem

Rhein zeigen, wie unverzichtbar das System Wasserstraße für die

heimische Wirtschaft und die Versorgung der Bevölkerung im

bevölkerungsreichten Bundesland ist. NRW ist zwingend auf in Stand

gehaltene Infrastruktur, also Kanäle, Schleusen, Brücken, Häfen und

Schifffahrtswege angewiesen.

Hinzu kommt, dass die Wasser-

und Schifffahrtsverwaltung unter einem erheblichen Personalmangel

leidet, was zu weiteren Verzögerungen bei den notwendigen Planungen

und Umsetzungen führt. In der Binnenschifffahrt selbst herrscht ein

gravierender Fachkräftemangel. Nachwuchs für Ausbildungsberufe in

der Schifffahrt sind kaum zu gewinnen, der Altersdurchschnitt der

Beschäftigten steigt stetig. Ohne gezielte Gegenmaßnahmen droht ein

realer Ausfall von Transportkapazitäten.

Der

Binnenschifffahrtsexperte Frank Börner: „Das Land

Nordrhein-Westfalen muss daher ein großes Interesse daran haben,

gemeinsam mit dem Bund als Betreiber der Bundeswasserstraßen für die

Instandhaltung und die Sanierung der maroden Teile der Infrastruktur

zu sorgen. Außerdem fordern wir ein Ausbildungsförderungsprogramm

für die Binnenschifffahrt NRW sowie zeitig greifende Maßnahmen gegen

den Fachkräftemangel einzubringen. Nur so können wir es schaffen,

dass die Wasserstraßen zukünftig uneingeschränkt funktionieren.“

Frühling an Emscher und Lippe fiel deutlich zu

trocken aus

Sowohl der Mai 2025 als auch der

meteorologische Frühling in diesem Jahr (März, April und Mai) fielen

zu trocken aus – das ist das Ergebnis der Niederschlagsauswertungen

der beiden Wasserwirtschaftsverbände Emschergenossenschaft und

Lippeverband. In beiden Verbandsgebieten landet der Mai unter den

Top 20 der trockensten Mai-Monate seit 1931.

Im

Emscher-Gebiet fielen im Mittel 35,3 mm Niederschlag (langjähriges

Mittel: 60 mm) und im Lippe-Gebiet 34,5 mm (langjähriges Mittel: 58

mm). Es fiel damit jeweils nur knapp über die Hälfte des

langjährigen Mittels. Zur Einordnung: Ein Millimeter entspricht

einem Liter pro Quadratmeter.

Beinahe der gesamte

Monatsniederschlag fiel in der Zeit vom 23. bis zum 31. Mai.

Zwischen dem 25. April und dem 23. Mai sind lediglich 0,7 mm

Niederschlag im Mittel im Emscher-Gebiet gefallen. Im Lippe-Gebiet

waren es in diesem Zeitraum nur 1,0 mm. Am 23. Mai endete also eine

etwa vierwöchige Trockenphase.

Das Monatsmittel der

Lufttemperatur liegt mit 14,9 Grad Celsius über dem langjährigen

Mittel von 14,1 Grad Celsius.

Der meteorologische Frühling

(März, April und Mai) war ebenfalls deutlich zu trocken. Im

Emscher-Gebiet fielen im Mittel 112,5 mm Niederschlag. Das

entspricht dem zwölfttrockensten Frühling seit 1931. Im Lippe-Gebiet

lag das Gebietsmittel im Frühling bei 100,0 mm. Damit liegt der

Frühling 2025 mit Rang 8 sogar unter den zehn trockensten Frühjahren

ab 1931 im Lippe-Gebiet.

Das Monatsmittel der Lufttemperatur

lag in allen drei Frühlingsmonaten über dem langjährigen Mittel. Der

März lag mit 7,6 Grad über ein Grad über dem langjährigen Mittel von

6,3 Grad. Im April lag mit 12,0 zu 9,9 Grad sogar eine Differenz von

2,1 Grad vor. Der Mai lag, wie bereits erwähnt, 0,8 Grad über dem

langjährigen Mittel (14,9 gegenüber 14,1).

Emschergenossenschaft und Lippeverband

Emschergenossenschaft und

Lippeverband (EGLV) sind öffentlich-rechtliche

Wasserwirtschaftsunternehmen, die als Leitidee des eigenen Handelns

das Genossenschaftsprinzip leben. Die Aufgaben der 1899 gegründeten

Emschergenossenschaft sind unter anderem die Unterhaltung der

Emscher, die Abwasserentsorgung und -reinigung sowie der

Hochwasserschutz.

Der 1926 gegründete Lippeverband

bewirtschaftet das Flusseinzugsgebiet der Lippe im nördlichen

Ruhrgebiet und baute unter anderem den Lippe-Zufluss Seseke naturnah

um. Gemeinsam haben Emschergenossenschaft und Lippeverband rund

1.800 Beschäftigte und sind Deutschlands größter Abwasserentsorger

und Betreiber von Kläranlagen und Pumpwerken (rund 782 Kilometer

Wasserläufe, rund 1533 Kilometer Abwasserkanäle, 546 Pumpwerke und

59 Kläranlagen). www.eglv.de

Verleihung der Ehrennadel der Stadt Duisburg

Oberbürgermeister Sören Link verleiht zum zweiten Mal

die Ehrennadel der Stadt Duisburg. Mit der Nadel werden langjährige

Verdienste um das gesellschaftliche Leben und das bürgerschaftliche

Miteinander gewürdigt. Diese hohe Auszeichnung erhalten am Dienstag,

10. Juni 2025, um 17 Uhr im Rathaus Duisburg, Prof. Dr. Dr.

Karl-Rudolf Korte und Prof. Dr. Ulrich Radtke.

Prof. Dr. Dr.

Karl-Rudolf Korte, früher Professor an der Universität

DuisburgEssen, ist unter anderem durch sein außergewöhnliches

Engagement an der Universität Duisburg-Essen und vielen weiteren

Projekten bekannt geworden.

Prof. Dr. Ulrich Radtke

wechselte 2008 als Rektor an die Universität Duisburg-Essen. In

seiner Amtszeit bis 2022 wurde er als Hochschulmanager des Jahres

2015 durch „DIE ZEIT“ ausgezeichnet und erzielte für die Universität

zahlreiche Erfolge in Form von Publikationen, Zitationen und

Positionen in internationalen Rankings.

AG 60+

besucht den Landtag

Der Duisburger SPD-Abgeordnete

Frank Börner empfing in dieser Plenarwoche zahlreiche Mitglieder der

AG60+ aus Duisburg. Die Senioren konnten auf der Besuchertribüne die

Debatte zum Antrag der SPD-Fraktion zum bestehenden Investitionsstau

live verfolgen.

Thematisch setzten sich die Punkte marode

Infrastruktur und fehlende Investitionen in NRW sowie der allseits

spürbare Fachkräftemangel auch in der sich anschließenden

Diskussionsrunde mit Frank Börner fort. Der Abgeordnete erklärt:

„Duisburg steht vor enormen Herausforderungen. Nur durch konkrete

Investitionen aus dem Sondervermögen Infrastruktur lassen sich die

zentralen Herausforderungen z. B. in die Verkehrsinfrastruktur,

Bildung und klimafreundlicher Stadtentwicklung wirksam angehen.“

Foto B+ro Börner

Börner dankt der Vorsitzenden der AG60+,

Hannelore Richter, die leider nicht am Besuch teilnehmen konnte, für

die gute Vorbereitung und den Genossinnen und Genossen für den

angeregten Austausch.

DMB-Vorstand Tenbieg:

„Mittelstand hätte sich mehr Mut bei der Steuersenkung erhofft“

Der am 4. Juni vom Kabinett beschlossene

Gesetzesentwurf zur steuerlichen Entlastung von Unternehmen ist aus

Sicht des Deutschen Mittelstands-Bunds (DMB) ein Schritt in die

richtige Richtung. Verbandschef Marc S. Tenbieg lobt insbesondere

die Umsetzungsgeschwindigkeit. Bei der Steuersenkung wäre allerdings

mehr Mut wünschenswert gewesen. Zudem gilt es, neben dem wichtigen

Thema Investitionen weitere Entlastungsschritte für Unternehmen

zügig umzusetzen.

Tenbieg führt aus: „Positiv hervorzuheben

ist, dass die neue Bundesregierung ihr Versprechen aus dem

Koalitionsvertrag heute im Kabinett auf den Weg gebracht hat. Dass

dies zügig und ohne Störgeräusche passiert ist, ist ein positives

Signal an die Unternehmen. Schwarz-Rot zeigt sich handlungsfähig und

hat erkannt, dass es unmittelbare Investitions- und Wachstumsimpulse

für Unternehmen braucht. Der ‚Booster‘ schafft Planungssicherheit

für diejenigen, die aktuell investieren können.

Mehr Mut

hätte es beim Thema Steuersenkungen gebraucht, denn hier wären

krisengebeutelte Unternehmen direkter entlastet worden. Ich

kritisiere vor allem, dass die Reduzierung der Körperschaftsteuer

erst in drei Jahren wirksam wird und damit vom politischen Willen

einer neuen Bundesregierung abhängig ist. Hier wäre mehr Eile

geboten gewesen, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des

deutschen Mittelstands zu verbessern.

Leider verkennt der

aktuelle Gesetzesentwurf von Schwarz-Rot die Dringlichkeit, die für

die Betriebe tagtäglich zu spüren ist. Dennoch kann das

Gesetzespaket als Schritt in die richtige Richtung gewertet werden.

Nun müssen schnell weitere folgen: Der DMB erhebt seit Jahren mit

seinem Mittelstands-Index die drängendsten Herausforderungen von

Unternehmen. Hier rangieren die Themen Steuersenkungen und

Investitionen regelmäßig hinter den Top-Themen Bürokratieabbau und

Energiekosten.“

UDE und UK Essen:Dual studieren:

Bachelor of Nursing

Die Gesundheitsversorgung steht vor

großen Aufgaben: Die Bevölkerung wird immer älter, Krankheitsbilder

verändern sich, und neue Technologien prägen immer stärker das

Gesundheitswesen. An Fachkräfte im Gesundheitswesen stellt das hohe

Ansprüche. Die Universität Duisburg-Essen und das Uniklinikum Essen

bieten daher ab dem kommenden Wintersemester gemeinsam den dualen

Studiengang Bachelor of Nursing (B.Sc.) an.

30

zulassungsfreie Studienplätze stehen zur Verfügung, die mit einem

Ausbildungsvertrag am Klinikum gekoppelt und tariflich bezahlt sind.

Bewerbungen sind ab sofort bis zum 15. August 2025 möglich.

Neuer BA-Studiengang Pflegewissenschaften startet am UK Essen.

(Foto: Medizinische Fakultät / André Zelck)

Das Studium

kombiniert Theorie- und Übungsphasen an der Medizinischen Fakultät

der Uni mit einer praktischen Ausbildung am Universitätsklinikum.

Nach acht Semestern erhalten die Absolvent:innen zwei Abschlüsse:

den akademischen Grad Bachelor of Science und die Anerkennung als

staatlich anerkannte Pflegefachkraft.

Dass Universität und

Uniklinikum gemeinsam ausbilden, macht den „Bachelor of Nursing“

besonders attraktiv: Theoretisches Wissen wird im SkillsLab

praktisch erprobt und in den Kliniken der Maximalversorgung vertieft

– etwa in der Onkologie, Herz-Kreislauf-Medizin oder

Transplantation. Auch Auslandsaufenthalte sind im 6. Semester

möglich.

„Wir bieten ein Studium, das zukünftigen

Pflegefachpersonen auf eine evidenz-basierte Pflege und Begleitung

von Menschen aller Altersgruppen vorbereitet. Es gibt von Anfang an

Einsätze in der Praxis, dadurch erleben die Studierenden eine enge

Verzahnung von Wissenschaft praktischer Umsetzung. Dies ermöglicht

es ihnen, in verschiedenen Settings wie der Akutpflege, der

Langzeitpflege oder ambulanten Versorgungsarrangements zu arbeiten

und in interprofessionellen Teams zu tätig zu sein.“ sagt Prof. Dr.

Erika Sirsch.

„Mit unserem Bachelorstudium qualifizieren wir

unsere Studierenden für eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der

Gesundheitsversorgung von morgen. Sie werden mit ihren

Fachkenntnissen und Kompetenzen aktiv beteiligt sein und die

Möglichkeit haben, sich in Masterprogrammen weiter zu qualifizieren.

Unsere Absolvent:innen sind somit nicht nur qualifizierte

Pflegefachpersonen, sie können innovativ die Gesundheitsversorgung

der Zukunft mitgestalten.“

Wer sich für den akkreditierten

Studiengang bewerben möchte: Voraussetzung ist die allgemeine oder

fachgebundene Hochschulreife. Aber auch Pflegefachpersonen mit

Berufserfahrung können über einen verkürzten Quereinstieg in das

Programm aufgenommen werden.

https://medizindidaktik.uk-essen.de/angebote-fuer-studierende/pflegewissenschaft

Citizen Science-Projekt „DNA macht Schule“ Was lebt in

meinem Bach?

In NRW stehen bald Schüler:innen der

Grundschule und der Oberstufe an Bächen ihrer Umgebung. Im Projekt

DNA macht Schule der

Universität Duisburg-Essen nehmen sie Wasserproben und untersuchen

den Zustand der Gewässer. Dabei liefern sie auch Daten, die

behördliche Beobachtungen ergänzen können. Am 2. Juni war der

offizielle Projektstart des vom Umweltbundsamtes finanzierten

Projekts. Lehrkräfte können ihre Klassen oder Kurse jetzt

anmelden.

Projektlogo. © UDE

Junge Menschen für Natur und Wissenschaft

begeistern und

nützliche Daten gewinnen. Diesen Ansatz

verfolgt das Citizen Science-Projekt DNA macht Schule. Kinder aus

der Grundschule und Schüler:innen der gymnasialen Oberstufe in NRW

untersuchen in dem Projekt ein schulnahes Fließgewässer. Dort

beurteilen sie die Gewässerstruktur, also beispielsweise, wie der

Bach verläuft und wie seine Umgebung aussieht. Und sie verschaffen

sich einen Überblick über die dort lebenden Tiere, indem sie u. a.

Steine umdrehen und die Arten bestimmen. Aber nicht alle Lebewesen

lassen sich leicht entdecken.

Hier kommt die innovative

Forschungsmethode DNA-Metabarcoding in Spiel: Sie funktioniert wie

ein Barcode-Leser, der auch kleinste Lebewesen anhand genetischer

Spuren im Wasser identifizieren kann. Forscher:innen der Aquatischen

Ökosystemforschung der Universität Duisburg-Essen (UDE) analysieren

die Gewässerproben der Schüler:innen und erstellen Listen der

nachgewiesenen Arten.

Diese werden vom Biology Education

Research and Learning Lab, kurz BERLL, für die Auswertung in der

Schule aufbereitet und in ein Unterrichtskonzept eingebunden. Mit

den Ergebnissen können die Schüler:innen Rückschlüsse auf die

Lebensgemeinschaften und den ökologischen Zustand ihres Gewässers in

Schulnähe ziehen. Die so gewonnen Daten sind auch für die

Gewässerforschung sowie Behörden interessant, denn über den

ökologischen Zustand vieler kleiner Fließgewässer in NRW gibt es nur

wenige Informationen.

Entsprechend des Citizen

Science-Ansatzes, auch Bürgerwissenschaften genannt, arbeiten

Bürger:innen, hier Schüler:innen und Lehrkräfte, und

Wissenschaftler:innen Hand in Hand. Junge Menschen können ihr

Bewusstsein und Interesse für den Schutz dieser fließenden

Ökosysteme weiterentwickeln sowie moderne Forschungsmethoden

kennenlernen. Gleichzeitig entstehen relevante Daten für

Wissenschaft und Behörden. Das Projekt wird durch das

Umweltbundesamt finanziert.

Das Kick-off-Treffen fand am 2.

Juni im Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und

nukleare Sicherheit (BMUKN) in Berlin statt. Hier präsentierten und

diskutierten die Projektbeteiligten aus Wissenschaft, Schule,

Umweltbundesamt und Bundesministerium die Projektpläne und -ziele.

Weitere Informationen und Anmeldung:

www.dna-macht-schule.de

KI-Schulpreis prämiert Einsatz von Künstlicher

Intelligenz an Schulen Bewerbungen noch bis 10. Oktober unter

www.ki-schulpreis.de möglich.

Deutschland – Land der

Ideen, die Deutsche Telekom Stiftung und die Dieter Schwarz Stiftung

rufen Schulen in ganz Deutschland zur Teilnahme

am KI-Schulpreis auf. Der Wettbewerb zeichnet Schulen aus, die

Künstliche Intelligenz (KI) innovativ im Unterricht nutzen,

beispielsweise in der Schulorganisation oder zur Unterstützung von

Lehrkräften und Schüler:innen.

Ziel ist es, durch

wegweisende Konzepte andere Schulen zu inspirieren und den Blick auf

die Chancen von KI in der Bildung zu lenken. Die prämierten Schulen

werden als bundesweite Vorreiter im Bereich KI sichtbar gemacht und

bei einer feierlichen Abschlussveranstaltung am 16. Januar 2026 auf

dem Bildungscampus Heilbronn geehrt. Neben der öffentlichen

Würdigung und der Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen,

erwarten die Gewinner Geldpreise im Gesamtwert von 100.000 Euro.

Jetzt bewerben! Noch bis 10. Oktober 2025 können sich Primar- und

Sekundarschulen mit Sitz in Deutschland in zwei Kategorien

bewerben:

KI-Gesamtkonzept: Schulen, die KI strategisch und

umfassend in verschiedenen Bereichen einsetzen – etwa im Unterricht,

zur Förderung von Inklusion oder zur Automatisierung administrativer

Aufgaben.

KI-Teilkonzept: Schulen, die KI gezielt in einem

bestimmten Fachbereich oder für einen klar definierten

Anwendungsfall nutzen – beispielsweise zur Bereitstellung

individueller Lernangebote oder für Pilotprojekte.

Weitere

Informationen sowie Text- und Bildmaterial zur redaktionellen

Verwendung finden Sie unter www.ki-schulpreis.de.

Über die

Initiative Deutschland – Land der Ideen

2006 anlässlich der

Fußball-WM von der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft

gegründet ist Land der Ideen die Plattform für gute Ideen in

Deutschland. Gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft, Politik,

Wissenschaft und Gesellschaft realisiert Deutschland – Land der

Ideen Ideenwettbewerbe, Publikationen, Ausstellungen, virtuelle

Formate und internationale Dialoge, darunter aktuell das Ostdeutsche

Wirtschaftsforum (OWF) und das afrikanisch-deutsche Young Leaders

Programme AGYLE.

Über die Deutsche Telekom Stiftung

Die

Deutsche Telekom Stiftung will mit ihren Aktivitäten die

MINT-Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen verbessern. Dazu

gehören auch das Arbeiten in der Kultur der Digitalität und das

Lernen mit und über Künstliche Intelligenz. Sie will die

Bildungschancen junger Menschen erhöhen und konzentriert sich

darauf, dass die Gruppe der leistungsstärksten Schülerinnen und

Schüler größer und die der leistungsschwächsten kleiner wird. Sie

arbeitet mit Schulen und deren Partnern im Bildungsökosystem

zusammen und engagiert sich für bessere Rahmenbedingungen im

gesamten Bildungssystem.

Über die Dieter Schwarz Stiftung

Die Dieter Schwarz Stiftung gehört zu den großen Stiftungen in

Deutschland und wird dort tätig, wo Wirtschaft und Gesellschaft

Anforderungen stellen, die staatliche Organe nicht oder nicht

ausreichend erfüllen können. „Bildung fördern, Wissen teilen,

Zukunft wagen“, ist das Credo der Stiftung, die mit ihrem Engagement

heute das fördert, was die Gesellschaft von morgen stark macht: Ein

breites Spektrum an Bildungsangeboten für Menschen in verschiedenen

Lebensphasen.

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz inklusiv

gestalten

BAGSO-Stellungnahme zum Regierungsprogramm von CDU,

CSU und SPD

Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der

Seniorenorganisationen setzt sich dafür ein, dass die Bedürfnisse

und Rechte älterer Menschen bei der voranschreitenden

Digitalisierung berücksichtigt werden. In ihrer Stellungnahme

„Digitalisierung und Künstliche Intelligenz inklusiv gestalten –

Teilhabe älterer Menschen sichern“ zum Koalitionsvertrag der

schwarz-roten Regierung fordert sie, dass die Digitalisierung allen

zugutekommen muss.

Menschen, die nicht über ausreichende

digitale Kompetenzen oder Unterstützungsangebote verfügen, dürfen

nicht ausgeschlossen werden. Ziel muss es sein, die digitale

Transformation barrierearm, verständlich und generationengerecht zu

gestalten. Im Koalitionsvertrag bekennt sich die Bundesregierung zu

einer Strategie des „digital only“ für Verwaltungsprozesse und

öffentliche Dienstleistungen.

Auch in Gesundheitswesen und

Pflege sollen verstärkt digitale Lösungen umgesetzt werden. Um

hierbei Menschen ohne oder mit geringen digitalen Kompetenzen nicht

auszugrenzen, fordert die BAGSO, dass weiterhin analoge Zugänge

angeboten werden. Zugleich müssen Beratungs- und

Unterstützungsangebote zur Förderung digitaler Kompetenzen ausgebaut

werden. Unter anderem muss der DigitalPakt Alter als gemeinsame

Initiative von Bundesseniorenministerium und BAGSO verstetigt und

weiterentwickelt werden.

Die BAGSO setzt sich für einen

verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz ein. In

ihrer Stellungnahme weist sie auf die Gefahren von

Altersdiskriminierung bei automatisierten Entscheidungen hin, der

entgegengewirkt werden muss. Sie fordert zudem einen starken und

transparenten Datenschutz, um das Vertrauen von Nutzerinnen und

Nutzern in digitale Anwendungen zu erhöhen.

Nach Ansicht der

BAGSO muss die digitale Transformation nicht nur als technisches

Modernisierungsprojekt sondern als gesamtgesellschaftliche

Gestaltungsaufgabe verstanden werden.

Zur Stellungnahme „Digitalisierung und Künstliche Intelligenz

inklusiv gestalten – Teilhabe älterer Menschen sichern“

„Rock vorm Treppchen“ - Open-air-Livemusik in Neudorf

Die Evangelische Kirchengemeinde Hochfeld-Neudorf lädt

mit dem Begegnungs- und Beratungszentrum der Evangelischen Dienste

Duisburg zum Open-Air-Konzert vor dem Gemeindehaus auf der

Gustav-Adolf-Straße 65 in Neudorf. Die Musik-Party mit Snacks und

Getränken steigt am 13. Juni 2025 um 17 Uhr und steht wie im letzten

Jahr unter dem Motto „Rock vorm Treppchen“.

Für Stimmung

sorgen gleich drei Bands: „Les Croûtons (blanc et noir)“ mit

bekannten Pop- und Jazznummern, die Band „Soundsalad“ mit Pop-,

Punk- und Metal-Songs sowie die Formation „100 Kühe“ mit amtlichen

Rockklassikern der 60er und 70er Jahre. Der Eintritt ist frei. Infos

zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.hochfeld-neudorf.de.

Die Band "Soundsalad" beim Konzert "Rock vorm Treppchen" von 2024 in

Neudorf (Foto: Hartmut Hansen).

Hamburger

Michel-Organist in der Duisburger Salvatorkirche zu Gast

Das Orgelfestival Ruhr startet auch in diesem Jahr wieder in der

Duisburger Salvatorkirche. Dort ist am Sonntag, den 15. Juni um 18

Uhr der Organist des Hamburger Michel, Magne Draagen, zu Gast. Er

ist der Herr über eine der größten Anlagen der Welt mit vier (!)

Orgeln.

Foto: Michael Zapf

Entsprechend vielfältig und virtuos wird

das Programm seines Gastkonzertes: Neben Werken von Bach und einer

Transkription von Edvard Grieg spielt der Norweger Werke von Elgar

und Guilmant. Mit „The jazzy fillette“ von Charles Balayer gönnt

sich der vielfach ausgezeichnete Star-Organist auch einen spannenden

Ausflug in den Jazzbereich.

Nach dem einstündigen Konzert

wird bei einem Glas Wein mit dem Künstler geplaudert. Der Eintritt

kostet 12 Euro, Schüler und Studenten sind frei. Karten gibt es nur

an der Abendkasse. Infos zur Konzertreihe gibt es im Netz unter

www.orgelfestival.ruhr, zum Duisburger Konzertort unter

www.salvatorkirche.de.

Rheinhausen-Halle: Abonnement der Theaterspielzeit

2025/2026 „Theater im Rampenlicht“

Die Theaterspielzeit

2025/2026 in der Rheinhausen-Halle rückt näher: Auch in dieser

Theatersaison hat die Veranstaltergemeinschaft, Konzertdirektion

Landgraf und die Bezirksverwaltung Rheinhausen, wieder ein

abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Ab sofort können

Abonnements für die neue Theaterreihe erworben werden. Alle sechs

Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr in der Rheinhausen-Halle

auf der Beethovenstraße 20. Der Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Das Programm:

•

Für einen heiteren Auftakt sorgt am Montag, 20. Oktober, die Komödie

„Kalter weißer Mann“ von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob, mit

Timothy Peach, Nicola Tiggeler, Andreas Windhuis u. a. Ein

Todesfall, ein Pfarrer und eine trauernde Gesellschaft sorgen mit

hochaktuellen Diskussionen für eine schnelle und sehr unterhaltsame

Komödie.

•

Am Mittwoch, 12. November, geht es weiter mit der Kirchenkomödie

„Kardinalfehler“ von Alistair Beaton und Dietmar Jacobs. Dass diese

satirische Breitseite leichtfüßig und ohne moralisierende Anklage

daherkommt, liegt vor allem am Komödientalent des Autors sowie an

den hervorragenden Schauspielern Gerd Silberbauer, Hans Machowiak,

Susanne Theil und Katrin Filzen.

•

Als vorweihnachtlichen Genuss wird die musikalisch-poetische

AkrobatikShow „Steam“ am Mittwoch, 3. Dezember, aufgeführt. Das

italienische Ensemble Sonics hat sich mit seiner sensationellen

Luftakrobatik einen Namen gemacht. Varieté, Musik und betörende

Lichteffekte verbinden sich zu visueller Poesie, die Zuschauerinnen

und Zuschauer jeden Alters zu verzaubern vermag.

•

Das neue Jahr startet am Montag, 5. Januar 2026, mit der

zweistündigen Bühnenfassung von „Achtsam Morden“, einer

Krimi-Komödie nach dem Bestsellerroman von Karsten Dusse: Um endlich

mehr Zeit für seine Familie zu haben, wird Björn Diemel (gespielt

von Martin Lindow) – wie der Titel verspricht – nach neu erlernten

Prinzipien mit höchster Achtsamkeit zum Morden bereit sein.

•

Geld allein macht nicht glücklich. Das beweist die schwarze Komödie

„Bis dass der Tod“ von Stefan Vögel am Donnerstag, 5. Februar 2026.

Die Unternehmerin Helena, gespielt von Alice von Lindenau, muss auf

schmerzliche Weise erfahren, dass ihr Gatte Gregor sie nur ihres

Vermögens wegen geheiratet hat.

Unter der Regie von

Frank-Lorenz Engel wird den Akteuren Alice von Lindenau, Julian

Boine, Markus Schöttl u. a. viel Raum gelassen, um für einen rundum

gelungenen Spaß zu sorgen. Lutz Hübner und Sarah Nemitz, die zu den

meistgespielten deutschen Theaterautoren gehören, haben für die

Schauspielbühnen ein Stück geschrieben, das nun erstmalig auf

Tournee zu sehen ist.

•

Mit dem Schauspiel „Wunderheiler“ am Dienstag, 21. April 2026, endet

die Theaterspielzeit 2025/2026 in der Rheinhausen-Halle. In dieser

Familienzusammenführung prallen Welten aufeinander: „Was ist besser?

Evidenzbasierte Medizin oder alternative Heilmethoden?“

Volkspark Rheinhausen: Sonntagskonzert mit den „Treuen

Bergvagabunden“

In der Sonntagskonzertreihe im

Musikpavillon des Rheinhauser Volksparks treten am kommenden

Sonntag, 8. Juni, ab 15 Uhr die „Treuen Bergvagabunden“ mit

alternativer Volksmusik auf. Pierre Lavendel und Buddy Diamond sind

das bekannte Rheinhauser Duo. Sie spielen seit 2001 Volkslieder,

Songs aus der Mundorgel sowie Shantys und Sixties-Instrumentals.

Auftritte in zahlreichen Orten Deutschlands, der Schweiz, den

Niederlanden, Belgien und England hinterließen viel Be- und

Verwunderung beim Publikum. Grund dafür ist die Show: sie ist

actiongeladen, witzig, melancholisch und – dank der Rockabilly-,

Swing- und PunkAttitüde der Performer – rau und kraftvoll. Bis 17.

August sind Woche für Woche bei freiem Eintritt wechselnde

Künstlerinnen und Künstler im Musikpavillon zu Gast.

Unterstützt wird die Konzertsaison vom Bauverein Rheinhausen sowie

Förderverein für Kulturund Brauchtumspflege Rheinhausens &

Rumeln-Kaldenhausens. Der Eintritt ist frei. Aktuelle Informationen

auch bei Facebook im Internet:

https://www.facebook.com/SonntagskonzerteRheinhausen/

Weitere Konzerttermine:

15.06.2025 BSW Musikcorps Hohenbudberg

1973

22.06.2025 Männer- und Frauenchor Rumeln

29.06.2025 1.

Akkordeon-Orchester Rheinhausen 1950 e.V.

06.07.2025

Musikvereinigung Du-West DSB e.V.

13.07.2025 Bläsersymphonie der

Abtei Hamborn

20.07.2025 Hafenchor Duisburg

27.07.2025

Shanty Chor Duisburg-WSP NRW

03.08.2025 Musikgruppe „Wahre

Freunde“

10.08.2025 „Heyberg-Musikanten“

17.08.2025 Die

Bergsteirer

Pfarrer Blank am nächsten Freitag in der

Duisburger Kircheneintrittsstelle

Immer freitags können

Unsichere, Kirchennahe oder solche, die es werden möchten, in der

Eintrittsstelle in der Salvatorkirche mit Pfarrerinnen, Pfarrern und

Prädikanten ins Gespräch kommen und über die Kirchenaufnahme reden.

Motive für den Kircheneintritt gibt es viele: Die Suche nach

Gemeinschaft, Ordnung ins Leben bringen oder der Wunsch, Taufen,

Hochzeiten, Bestattungen kirchlich zu gestalten. Aufnahmegespräche

führt das Präsenzteam in der Eintrittsstelle an der Salvatorkirche

immer freitags von 14 bis 17 Uhr. Am Freitag, 6. Juni 2025 heißt

Pfarrer Stephan Blank Menschen in der Südkapelle des Gotteshauses

neben dem Rathaus herzlich willkommen. Infos zur Citykirche gibt es

unter www.salvatorkirche.de.

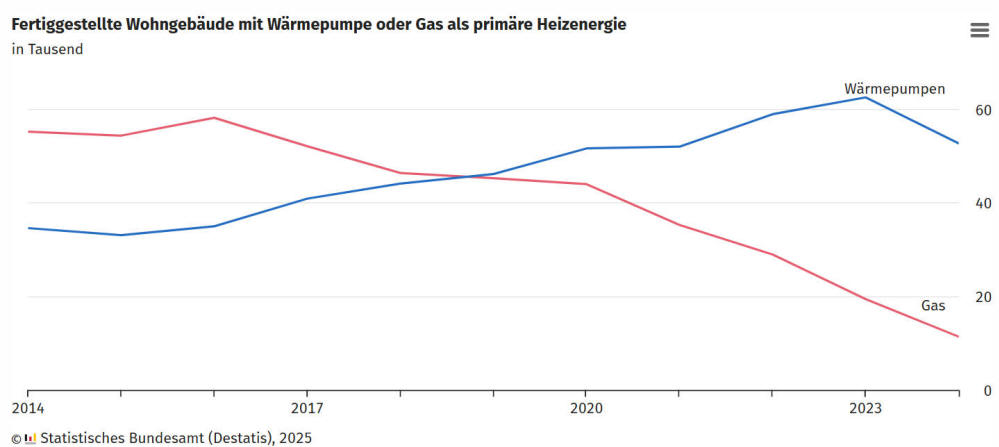

Mehr als zwei Drittel der im Jahr 2024 errichteten

Wohngebäude heizen mit Wärmepumpen

• Anteil von

Wärmepumpen als primäre Heizung binnen zehn Jahren verdoppelt

•

Baugenehmigungen: 81,0 % der 2024 genehmigten Wohngebäude sollen

primär mit Wärmepumpen heizen

• Produktion von Wärmepumpen im

Jahr 2024 deutlich rückläufig

In immer mehr neuen

Wohngebäuden in Deutschland werden Wärmepumpen zum Heizen genutzt.

Mehr als zwei Drittel (69,4 %) der knapp 76 100 im Jahr 2024

fertiggestellten Wohngebäude nutzen Wärmepumpen zur primären, also

überwiegend für das Heizen eingesetzten Energie.

Gegenüber

2023 stieg der Anteil um rund 5 Prozentpunkte, gegenüber 2014 (31,8

%) hat er sich mehr als verdoppelt, wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt. Wärmepumpen kommen vor allem in Ein- und

Zweifamilienhäusern zum Einsatz: In 74,1 % aller 2024

fertiggestellten Ein- und Zweifamilienhäuser wurde eine Wärmepumpe

zur primären Heizenergie genutzt, deutlich seltener war der Einsatz

in Mehrfamilienhäusern (45,9 %).

In vier von fünf neuen Wohngebäuden werden erneuerbare

Energiequellen zum Heizen genutzt

Wärmepumpen nutzen zum Heizen

Geo- und Umweltthermie, die zu den erneuerbaren Energiequellen

zählen. Inzwischen wird ein Großteil der neu errichteten Wohngebäude

hierzulande überwiegend mit erneuerbaren Energien beheizt: In 73,9 %

der 2024 fertiggestellten Wohngebäude waren erneuerbare die primäre

Energiequelle für das Heizen. 2014 lag der Anteil noch bei 38,5 %.

Zu den erneuerbaren Energien bei Heizungen zählen neben Erd-

oder Luftwärmepumpen auch Holz, etwa in Pelletheizungen oder

Kaminöfen (Anteil als primäre Heizenergiequelle 2024: 3,6 %),

Solarthermie (0,5 %), Biogas/Biomethan (0,2 %) sowie sonstige

Biomasse (0,2 %). Erneuerbare Energien kommen aber auch als

ergänzende Energiequelle zum Einsatz, beispielsweise durch einen

Holzofen.

Ob als primäre oder sekundäre Quelle – insgesamt

werden erneuerbare Energien 2024 in vier von fünf neuen Wohngebäuden

(82,3 %) zum Heizen genutzt. 2014 lag der Anteil noch bei 61,7 %.

Primär mit Gas wird in 15 % der Neubauten geheizt Als

zweitwichtigste primäre Energiequelle wurde im Jahr 2024 in 15,0 %

der Neubauten Erdgas eingesetzt.

Der Anteil von Gasheizungen

als primäre Energiequelle hat sich binnen zehn Jahren mehr als

halbiert: 2014 hatte er noch bei 50,7 % gelegen. Primär mit

Fernwärme beheizt wurden 8,5 % der neuen Wohngebäude (2014: 7,9 %).

Ölheizungen wurden nur noch in rund 230 neuen Wohnhäusern als

Primärheizung eingesetzt, das waren 0,3 % der Neubauten (2014:

1,2 %).

Mehr als drei Viertel aller genehmigten

Wohnneubauten sollen primär mit Wärmepumpen heizen

Der Trend zum

Heizen mit erneuerbaren Energien zeigt sich auch beim Planen neuer

Wohngebäude. 84,8 % der rund 54 800 im Jahr 2024 genehmigten

Wohngebäude sollen primär mit erneuerbarer Energie beheizt werden.

Meist handelt es sich auch hier um Wärmepumpen: Sie sollen in 81,0 %

der genehmigten Neubauten als primäre Heizung zum Einsatz kommen.

Erdgas als häufigster konventioneller Energieträger spielt mit einem

Anteil von 3,7 % auch bei der Planung von Wohngebäuden eine

zunehmend kleinere Rolle.

Bestehende Gebäude mit Wohnraum

werden mehrheitlich mit Gas beheizt

Bei den bestehenden Gebäuden

mit Wohnraum dominiert Erdgas als primärer Energieträger: Laut

Zensus wurden zum Stichtag 15. Mai 2022 mehr als die Hälfte (53,9 %)

der bestehenden Gebäude mit Wohnraum konventionell mit Erdgas

beheizt. Bei rund einem Viertel (24,7 %) der Gebäude mit Wohnraum

kam Heizöl zum Einsatz.

Erneuerbare Energiequellen zum

Heizen spielen im Gesamtbestand mit einem Anteil von 10,2 % bislang

eine untergeordnete Rolle. Mit Solar- oder Geothermie, Umwelt- oder

Abluftwärme (in der Regel mit Wärmepumpen) wurden 4,2 % der Gebäude

mit Wohnraum beheizt.

Produktion von Wärmepumpen 2024

gegenüber Vorjahr mehr als halbiert

Trotz des zunehmenden

Einsatzes von Wärmepumpen in Neubauten gingen die Produktionszahlen

deutlich zurück und erreichten den niedrigsten Stand innerhalb der

letzten sechs Jahre: Im Jahr 2024 wurden in Deutschland rund 162 400

Wärmepumpen im Wert von 587 Millionen Euro hergestellt. Mengenmäßig

waren das 59,4 % weniger als im Jahr zuvor mit rund 400 100

Wärmepumpen im Wert von 1,2 Milliarden Euro.

Außenhandel mit Wärmepumpen im Jahr 2024 deutlich zurückgegangen

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich beim Außenhandel mit

Wärmepumpen: 2024 wurden Wärmepumpen im Wert von 755 Millionen Euro

importiert, ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr von wertmäßig 27,9 %.

Im Jahr 2023 wurden Wärmepumpen im Wert von rund 1,0

Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Noch deutlicher gingen

die Exporte von Wärmepumpen zurück: So wurden im Jahr 2024

Wärmepumpen im Wert von 480 Millionen Euro exportiert und damit

40,2 % weniger als noch 2023.

NRW 2024:

3,7 % weniger Betriebs-, Büro- und Verwaltungsgebäude fertiggestellt

* 2.533 neue Nichtwohngebäude fertiggestellt

*

Baukosten steigen um 7 %; Rauminhalt sinkt um 17,5 % gegenüber 2023

* Handels- und Lagergebäude deutlich von Rückgängen betroffen

Im Jahr 2024 wurden in Nordrhein-Westfalen 2.533 neue

Betriebs-, Büro- und Verwaltungsgebäude fertiggestellt. Wie

Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches

Landesamt auf Basis der Statistik der Baufertigstellungen mitteilt,

waren das 97 Fertigstellungen oder 3,7 % weniger als ein Jahr zuvor.

Der Rauminhalt dieser neuen sogenannten Nichtwohngebäude sank um

17,5 % auf knapp 28 Millionen Kubikmeter.

Investiert wurden hierfür fast fünf Milliarden Euro (4,96) – ein

Zuwachs von 7 % im Vergleich zu den Baukosten 2023, die bei

4,63 Milliarden Euro lagen. Knapp ein Drittel der 2024

fertiggestellten Nichtwohngebäude in NRW waren Handels- und

Lagergebäude (833; −7,4 %). Bei weiteren rund 20 % handelte es sich

um landwirtschaftliche Betriebsgebäude (518; +0,6 %). Außerdem

wurden 262 Büro- und Verwaltungsgebäude (−0,4 %) und 249 Fabrik- und

Werkstattgebäude (−15,3 %) fertiggestellt.

Bei den übrigen

671 Nichtwohngebäuden lag der Zuwachs bei 2,0 %, hier wurden 13

Gebäude mehr fertiggestellt als 2023. Der Rauminhalt – ein Indikator

für die Bauaktivität bei Nichtwohngebäuden – sank gegenüber 2023 um

17,5 % auf knapp 28 Millionen Kubikmeter. Rückgang des Rauminhaltes

von über 30 % bei Handels- und Lagergebäuden Fast die Hälfte des

neuen umbauten Raumes entfiel mit 13,6 Millionen Kubikmetern auf

Handels- und Lagergebäude – ein Rückgang um 32,6 % im Vergleich zum

Vorjahr.

Auch bei Fabrik- und Werkstattgebäuden sank der

Rauminhalt um 10,8 % auf 2,9 Millionen Kubikmeter. Bei den Büro- und

Verwaltungsgebäuden gab es einen Zuwachs um 20,6 % auf 3,6 Millionen

Kubikmeter, bei den landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden wurde

ebenso eine positive Entwicklung verzeichnet mit 8,9 % auf

2,9 Millionen Kubikmeter und in der Kategorie übrige

Nichtwohngebäude lag der Anstieg bei 3,7 % auf 5,1 Millionen

Kubikmeter.