|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 25. Kalenderwoche:

21. Juni

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Montag, 23. Juni 2025

Da freuen sich Igel- und Gartenfeunde

Foto Barbara Jeschke

Bei heißen und trockenen Tagen haben alle Durst. Und auch Igel und

Vögel müssen trinken. Darauf weist auch das Igel-Notnetz mit einer

Wurfsendung in Vororten mit Gärten eindringlich hin. Im Bild sind

wohl Mutter Igel am Samstagabend mit Nachwuchs an der Vogeltränke.

Mehr auch unter info@igel-notnetzt.net

Die DVG weicht für Straßenbauarbeiten in Homberg vom

Linienweg ab

Von Montag, 23. Juni, circa 6 Uhr, bis voraussichtlich

Freitag, 18. Juli, Betriebsende, müssen die Busse der Linie 923 der

Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) in Duisburg-Homberg eine

Umleitung fahren. Grund hierfür sind Straßenbauarbeiten auf der

Hochfeldstraße, weshalb diese gesperrt wird.

Linie 923: In

Fahrtrichtung Dubliner Straße fahren die Busse ab der Haltestelle

„Zollstraße“ eine örtliche Umleitung über die Rheindeichstraße und

Lauerstraße. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle

„Stadtbad Homberg“ wird auf die Rheindeichstraße vor die Zufahrt zur

Hochfeldstraße verlegt. Die Haltestelle „Margarethenstraße“

entfällt.

Die DVG bittet die Fahrgäste die

Ersatzhaltestellen „Stadtbad Homberg“ und „Verbandstraße“ zu nutzen.

Die Haltestelle „Verbandstraße“ wird auf die Lauerstraße hinter die

Kreuzung Hochfeldstraße verlegt. In Gegenrichtung wird die Umleitung

sinngemäß gefahren.

Autounfall im EU-Ausland – Gut vorbereitet in den

Urlaub

Ein Autounfall im Ausland kann die Urlaubsfreude schnell

trüben. Doch wer gut vorbereitet reist, kann unnötigen Stress

vermeiden – und im Nachhinein Verzögerungen oder hohe Kosten, sollte

es zu Problemen bei der Schadensregulierung kommen.

Foto: © Adobe Stock / mpix-foto

Beispiel aus der juristischen

Beratung des EVZ

Basil M. aus Schleswig-Holstein war mit seiner

Familie in Belgien unterwegs, als eine niederländische Autofahrerin

auf einem Parkplatz sein Fahrzeug beschädigte. Die Polizei nahm den

Unfall auf, und Basil M. informierte die gegnerische Versicherung in

den Niederlanden.

Wegen ungeklärter Schuldfrage verweigerte

diese jedoch die Kostenübernahme. Erst nach Intervention der

EVZ-Juristen konnte die Schuldfrage geklärt und der Schaden

vollständig reguliert werden.

Diese Unterlagen sollten mit

ins Auto

Im Handschuhfach sollte der Europäische Unfallbericht

nicht fehlen. Das europaweit einheitliche Formular, erhältlich bei

Automobilclubs oder Versicherungen, erleichtert die spätere

Schadensregulierung. Sinnvoll ist auch die Internationale

Versicherungskarte (früher „Grüne Karte“), die alle wichtigen

Versicherungsdaten enthält.

Darüber hinaus empfiehlt es sich,

folgende Telefonnummern griffbereit zu haben: den Zentralruf der

Autoversicherer, den Schadenservice der eigenen Versicherung sowie

den Pannendienst des Automobilclubs.

Was bei einem Unfall vor

Ort zu tun ist

Warnweste anziehen und Unfallstelle sichern

(Warndreieck, Warnblinker).

Bei Personenschaden europaweit die

einheitliche Notrufnummer 112 wählen.

Polizei verständigen

(Hinweis: In einigen Ländern wie Frankreich kommt bei Blechschäden

nicht immer eine Streife).

Kontaktdaten mit dem Unfallgegner

austauschen, ggf. Zeugen notieren.

Fotos und Videos der

Unfallstelle machen. Europäischen Unfallbericht gemeinsam mit dem

Unfallgegner ausfüllen – möglichst vollständig und sorgfältig.

Hinweise zur Schadensregulierung

Wird der Unfall selbst

verschuldet, übernimmt die eigene Kfz-Haftpflichtversicherung die

Schäden des Unfallgegners. Für den eigenen Schaden ist eine

Vollkaskoversicherung erforderlich.

Liegt die Schuld beim

Unfallgegner, sollte der Schaden schnell bei dessen Versicherung

gemeldet werden – über den Schadensregulierungsbeauftragten. Jede

europäische Versicherung muss einen solchen Beauftragten in

Deutschland benennen. Er ist Ansprechpartner für alle in Deutschland

wohnhaften Personen, die Ansprüche gegen eine ausländische

Kfz-Versicherung geltend machen. Dessen Kontaktdaten kann man über

den Zentralruf der Autoversicherer erfragen.

Für die

Schadensmeldung sind der Europäische Unfallbericht, ein

Kostenvoranschlag oder ein Sachverständigengutachten sowie ggf.

weitere Nachweise wie eine Ersatzwagenrechnung einzureichen. Mit der

Einreichung sollte nicht zu lange gewartet werden, denn in einigen

Ländern gibt es strenge Ausschlussfristen.

Wichtig: in der

Regel werden Unfälle wie der oben geschilderte nach dem Recht des

Landes abgewickelt, in dem der Unfall passiert ist. Dort können ganz

andere Regeln gelten als in Deutschland. Erkundigen Sie sich bei der

gegnerischen Versicherung genau, welche Kosten übernommen werden und

welche nicht. Halten Sie die Kosten vor einer ausdrücklichen,

schriftlichen Genehmigung der Versicherung so gering wie möglich,

sonst bleiben Sie eventuell darauf sitzen.

Innerhalb von drei

Monaten muss die gegnerische Versicherung den Schaden regulieren

oder ein konkretes Entschädigungsangebot unterbreiten. Ist die

Schuldfrage unklar, kann sich das Verfahren über sechs Monate oder

länger hinziehen.

Unfall mit einem Mietwagen – was ist zu

beachten?

Kommt es mit einem Mietwagen zu einem Unfall, muss in

jedem Fall der Autovermieter informiert werden. Die meisten

Mietverträge schreiben zudem die Verständigung der Polizei vor –

auch bei kleinen Schäden. Andernfalls kann der Versicherungsschutz

entfallen. Ein Nachweis, dass man versucht hat, die Polizei zu

kontaktieren, kann im Zweifel hilfreich sein.

Wer hilft?

Wenn sich die Schadensregulierung als schwierig erweist oder ins

Stocken gerät, unterstützt das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ)

Deutschland kostenlos bei grenzüberschreitenden Fällen. Zum

Online-Formular. Alternativ können sich Verbraucher auch an eine

Schlichtungsstelle für Versicherungen im Land des Versicherer

wenden.

Ausführliche Informationen zum Thema Autounfall im

EU-Ausland und speziell zum Vorgehen bei Unfällen in Frankreich.

Pater Tobias läuft für das Ameland-Ferienlager -

1.500 Euro Spende für die „Insel der Kinder“

Mit jedem Schritt für eine gute Sache: Pater Tobias,

Prämonstratenser aus der Abtei Hamborn und als „Marathon-Pater“

bekannt, ist eigens zugunsten des Ferienlagers der Pfarrei St.

Johann auf Ameland beim Marathon in Rheda-Wiedenbrück angetreten.

Das Ergebnis: Eine Spende in Höhe von 1.500 Euro, die nun offiziell

an Abt Albert übergeben wurde - als Unterstützung für das

Sommerferienlager vom 12. bis 26. Juli 2025.

„Ich freue mich,

dass mein Lauf den Kindern direkt zugutekommt. Ferien in guter

Gemeinschaft sind unbezahlbar - besonders für Familien, die sich so

etwas sonst nicht leisten könnten“, betont Pater Tobias. Das

zweiwöchige Lager auf der niederländischen Nordseeinsel ist für

viele Kinder ein echtes Highlight. Ameland, wegen der zahlreichen

Ferienfreizeiten auch als „Insel der Kinder“ bekannt - bietet mit

ihren Dünen, Stränden, Wäldern und Ortschaften ideale

Voraussetzungen für Abenteuer, Spiel und Gemeinschaft.

Abt

Albert, der das Lager seit vielen Jahren begleitet, zeigte sich

dankbar: „Diese Spende hilft uns ganz konkret, auch Kindern aus

einkommensschwachen Familien eine Teilnahme zu ermöglichen.“ Und

weiter: „Unser Ferienlager lebt von Gemeinschaft, Glauben und echter

Lebensfreude. Dank solcher Unterstützung können wir das weiter

ermöglichen.“

Foto: Projekt LebensWert

Untergebracht ist die Gruppe wieder

in der bewährten Unterkunft der Familie Brouwer nahe dem Dorf Buren

- mitten in der Natur, mit viel Platz für kreative Spiele, Ausflüge

und gemeinsame Aktivitäten. Neben Geländespielen, Bastelangeboten,

Fahrradtouren und Ausflügen ans Meer gibt es geistliche Impulse,

Abendrunden und gemeinsame Gottesdienste.

Mitfahren können

alle Kinder zwischen 7 und 11 Jahren, unabhängig von Konfession oder

Herkunft. Die Plätze sind begrenzt. Informationen und

Anmeldemöglichkeiten sind über die Pfarrei St. Johann erhältlich.

Spendenkonto: Katholische Kirchengemeinde St. Johann

IBAN:

DE65 3506 0386 5111 1302 06

Volksbank Rhein-Ruhr.

Verwendungszweck: „Ameland-Ferienlager“

Mariéla

Santana | Die Stimme aus Havanna in Ruhrort

Aus persönlichen Gründen muss

Mariéla Santana ihr Konzert in Ruhrort diesmal leider absagen. Die

Veranstaltung wird voraussichtlich später im Jahr nachgeholt.

Nach mitreißenden Konzerten in den letzten beiden Jahren kehrt die

Star-Sängerin Mariéla Santana aus Kuba nun endlich mit ihrer ersten

CD nach Ruhrort zurück.

Die professionelle Sängerin hat an

der ISP Enrique José Varona (Institut für Kunst in Havanna)

Pädagogik und Musik studiert. Ihre Lehrerin war die berühmte

Sängerin und Musikpädagogin, Emilia Morales. Seit 15 Jahren tritt

die in Havanna geborene Mariéla Diéguez Santana in zahlreichen Shows

und als Solistin auf.

Sie ist eine der jüngeren Sänger und

Sängerinnen, die in allen In-Szenen Havannas präsent sind, wie z.B.

in den Kulturzentren von Artex, „Delirio Habanero“ und „Gato

Tuerto“.

In der 'Casa de la Cultura' in Havanna, wo in

früheren Zeiten die Auftritte der legendären Gruppe Irakere

stattfanden, hat sie gearbeitet. Mariéla wird mit kubanischer

Musik, romantischen Boleros und Balladen, die vom Leben und Lieben

erzählen sowie von Salsa, Latin- und Popmusik begeistern.

Mit ihren sympathischen und temperamentvollen Auftritten hat sie in

den letzten drei Jahren eine hohe Popularität erreicht und in

mehreren Städten Deutschlands und der Schweiz aufgetreten. Sie war

Gast bei der Stiftung Udo Lindenberg und hat zwei Mal die Bühne mit

dem Panik Orchester verzaubert.

Foto: Arian Irsula

Mariéla Santana | Die Stimme aus

Havanna. Das Plus am Neumarkt, Neumarkt 19, 47119 Duisburg-Ruhrort

26. Juni 2025, 19:00 Uhr Eintritt frei(willig) - Hutveranstaltung

Studie zu

privaten Krankenversicherungen - Lange Laufzeiten entschärfen

Probleme

Langfristige Verträge der privaten Krankenversicherung in

Deutschland kommen nah an das, was die Wirtschaftstheorie als

„optimal“ beschreibt. Eine internationale Studie mit Beteiligung der

Universität Duisburg-Essen zeigt: Viele Probleme des

Versicherungsmarkts lassen sich durch lange Laufzeiten abfedern –

ganz ohne komplizierte Konstruktion der Verträge. Veröffentlicht

wird die Studie im Journal of Political Economy, einem der fünf

führenden Fachjournale der Volkswirtschaftslehre.

Einer der

vier Studienleiter ist Prof. Dr. Martin Karlsson von der Universität

Duisburg-Essen (UDE). Gemeinsam mit Kollegen der Cornell University,

der University of Pennsylvania (beide USA) sowie des

Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung analysierte

er, wie gut die langfristigen Verträge in der privaten

Krankenversicherung (PKV) funktionieren – gemessen an dem, was die

ökonomische Theorie als „optimal“ beschreibt.

Optimal ist ein

Vertrag dann, wenn er sich flexibel an die aktuelle Lebenslage

anpasst. In einkommensstarken Lebensphasen zahlt man mehr, in

schwächeren wird man entlastet. In der Realität funktioniert das

kaum. Trotzdem zeigen die Gesundheitsökonomen: Die PKV-Verträge

kommen diesem Ideal erstaunlich nah – vor allem, wenn das Einkommen

im Lauf des Lebens relativ stabil bleibt.

Inflation für 8 von 9 Haushaltstypen unter Zielrate

der EZB, weiterer EZB-Zinsschritt notwendig

Die Inflationsrate in Deutschland hat im Mai bei 2,1 Prozent

verharrt und liegt damit fast am Inflationsziel der Europäischen

Zentralbank (EZB) von zwei Prozent. Von neun verschiedenen

Haushaltstypen, die sich nach Einkommen und Personenzahl

unterscheiden, hatten acht eine haushaltsspezifische Teuerungsrate

unter dem Zielwert, der neunte direkt beim Inflationsziel. Konkret

reichte die Spannweite im Mai von 1,4 bis 2,0 Prozent, der

Unterschied lag also bei 0,6 Prozentpunkten, zeigt der neue

Inflationsmonitor des Instituts für Makroökonomie und

Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung.*

Zum

Vergleich: Auf dem Höhepunkt der Inflationswelle im Herbst 2022

betrug die Spanne 3,1 Prozentpunkte. Während Haushalte mit niedrigen

Einkommen, insbesondere Familien, während des akuten Teuerungsschubs

der Jahre 2022 und 2023 eine deutlich höhere Inflation schultern

mussten als Haushalte mit mehr Einkommen, war ihre Inflationsrate im

Mai 2025 wie in den Vormonaten gering: Der Warenkorb von Paaren mit

Kindern und niedrigen Einkommen verteuerte sich um 1,4 Prozent. Auf

1,7 Prozent Inflationsrate kamen Alleinlebende mit niedrigen

Einkommen. Alleinerziehende sowie Alleinlebende mit jeweils

mittlerem Einkommen wiesen mit 1,5 bzw. 1,6 Prozent ebenfalls

relativ niedrige Teuerungsraten auf.

Als einziger Haushaltstyp hatten im Mai Alleinlebende mit sehr

hohen Einkommen mit 2,0 Prozent eine Inflation direkt auf dem Niveau

der EZB-Zielrate. Es folgten Paare mit Kindern und hohen Einkommen

(1,9 Prozent) sowie Paare ohne Kinder mit mittleren Einkommen (1,8

Prozent). Ein wichtiger Faktor für das etwas höhere Niveau ist, dass

bei diesen drei konsumstarken Haushaltstypen die niedrigeren

Energiepreise weniger stark ins Gewicht fallen als bei Haushalten

mit weniger Einkommen, deren Warenkörbe stärker durch Güter des

täglichen Bedarfs geprägt sind.

Zudem fragen Haushalte mit

höheren Einkommen stärker Dienstleistungen nach, die sich derzeit

noch merklich verteuern, wie Versicherungsdienstleistungen,

Pflegedienstleistungen und Dienstleistungen des Gastgewerbes.

Allerdings verzeichneten alle drei Haushaltsgruppen einen leichten

Rückgang ihrer Inflationsrate, weil sich der Preisauftrieb bei

Pauschalreisen gegenüber dem Vormonat normalisiert hat. In der Folge

hat sich die Spanne zwischen den haushaltsspezifischen

Inflationsraten von 0,8 Prozentpunkten im April auf 0,6

Prozentpunkte im Mai verringert.

Die beiden anderen

untersuchten Haushaltstypen, Familien mit mittleren Einkommen und

Alleinlebende mit höheren Einkommen, verzeichneten im Mai eine

Inflationsrate von je 1,7 Prozent. Dass aktuell alle vom IMK

ausgewiesenen haushaltsspezifischen Inflationsraten leicht unter der

Gesamtinflation liegen, wie sie das Statistische Bundesamt

berechnet, liegt an unterschiedlichen Gewichtungen: Das IMK nutzt

für seine Berechnungen weiterhin die repräsentative Einkommens- und

Verbrauchsstichprobe, während Destatis seit Anfang 2023 die

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung heranzieht.

Zusätzliches

Argument für Zinssenkung: Euro hat deutlich aufgewertet

Im

Jahresverlauf 2025 dürfte sich die Inflationsrate weiter

normalisieren und um den Wert von zwei Prozent schwanken, so die

Erwartung von Dr. Silke Tober, IMK-Expertin für Geldpolitik und

Autorin des Inflationsmonitors. Allerdings sind die Risiken für die

Inflationsprognose in den vergangenen Wochen etwas gestiegen, und

zwar in beide Richtungen: Während ein länger andauernder Konflikt

zwischen Israel und dem Iran zu anhaltend höheren Rohöl- und

Erdgaspreisen führen könnte, besteht durch den weiter schwelenden

von US-Präsident Donald Trump provozierten Zollkonflikt das Risiko,

dass die Teuerung sogar unter die Zielinflation fällt. Denn auch

wenn sich die handelspolitische Auseinandersetzung zeitweilig etwas

beruhigt hat, hält sie die Gefahr einer weltweiten Rezession hoch,

die die Preisentwicklung zusätzlich dämpfen würde.

Tober hält

eine weitere Leitzinssenkung durch die EZB für erforderlich. Die

Zinsschritte der vergangenen Monate, zuletzt am 11. Juni auf 2,0

Prozent, hätten zwar für Entlastung gesorgt. Sie reichten aber noch

nicht aus, zumal seit Jahresbeginn der Euro gegenüber dem US-Dollar

um 10 Prozent aufgewertet hat, was die ohnehin verhaltenen

Exportaussichten der Europäer bremst. Ein weiterer Zinsschritt solle

„zeitnah folgen, zumal die aktuelle Inflationsprognose der EZB dies

ohnehin annimmt“, erklärt die Ökonomin. „Eine Belebung der

Binnennachfrage ist dringend erforderlich und könnte zudem einen

Beitrag zur Lösung des Zollkonflikts liefern.“

Langfristiger

Vergleich: Lebensmittel knapp 40 Prozent teurer als 2019

Das IMK

berechnet seit Anfang 2022 monatlich spezifische Teuerungsraten für

neun repräsentative Haushaltstypen, die sich nach Zahl und Alter der

Mitglieder sowie nach dem Einkommen unterscheiden (mehr zu den Typen

und zur Methode unten). In einer Datenbank liefert der

Inflationsmonitor zudem ein erweitertes Datenangebot: Online lassen

sich Trends der Inflation für alle sowie für ausgewählte einzelne

Haushalte im Zeitverlauf in interaktiven Grafiken abrufen.

Die längerfristige Betrachtung illustriert, dass Haushalte mit

niedrigem bis mittlerem Einkommen von der starken Teuerung nach dem

russischen Überfall auf die Ukraine besonders stark betroffen waren,

weil Güter des Grundbedarfs wie Nahrungsmittel und Energie in ihrem

Budget eine größere Rolle spielen als bei Haushalten mit hohen

Einkommen.

Diese wirkten lange als die stärksten

Preistreiber, zeigt ein längerfristiger Vergleich, den Tober in

ihrem neuen Bericht ebenfalls anstellt: Die Preise für

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke lagen im Mai 2025 um 39,6

Prozent höher als im Mai 2019, also vor Pandemie und Ukrainekrieg.

Damit war die Teuerung für diese unverzichtbaren Basisprodukte mehr

als dreimal so stark wie mit der EZB-Zielinflation von kumuliert

12,6 Prozent in diesem Zeitraum vereinbar. Energie war trotz der

Preisrückgänge in letzter Zeit um 33,0 Prozent teurer als im April

2019.

Informationen zum Inflationsmonitor

Für den IMK

Inflationsmonitor werden auf Basis der Einkommens- und

Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statistischen Bundesamts die für

unterschiedliche Haushalte typischen Konsummuster ermittelt. So

lässt sich gewichten, wer für zahlreiche verschiedene Güter und

Dienstleistungen – von Lebensmitteln über Mieten, Energie und

Kleidung bis hin zu Kulturveranstaltungen und Pauschalreisen – wie

viel ausgibt und daraus die haushaltsspezifische Preisentwicklung

errechnen.

Die Daten zu den Haushaltseinkommen stammen

ebenfalls aus der EVS. Im Inflationsmonitor werden neun

repräsentative Haushaltstypen betrachtet: Paarhaushalte mit zwei

Kindern und niedrigem (2000-2600 Euro), mittlerem (3600-5000 Euro),

höherem (mehr als 5000 Euro) monatlichem Haushaltsnettoeinkommen;

Haushalte von Alleinerziehenden mit einem Kind und mittlerem

(2000-2600 Euro) Nettoeinkommen; Singlehaushalte mit niedrigem

(unter 900 Euro), mittlerem (1500-2000 Euro), höherem (2000-2600

Euro) und hohem (mehr als 5000 Euro) Haushaltsnettoeinkommen sowie

Paarhaushalte ohne Kinder mit mittlerem Haushaltsnettoeinkommen

zwischen 3600 und 5000 Euro monatlich. Der IMK Inflationsmonitor

wird monatlich aktualisiert.

Ein Drittel des

EU-Haushalts fließt in die Kohäsionspolitik

-

Die EU-Prüfer ziehen Lehren aus den Schwächen bei der

Kohäsionspolitik und beim Corona-Aufbaufonds der EU.

-

Kohäsionsmittel können künftig bessere Ergebnisse und einen größeren

Mehrwert für die EU-Regionen erzielen.

Kohäsionspolitik ist

die Strategie der Europäischen Union zur Förderung und Unterstützung

einer "harmonischen Entwicklung der Gemeinschaft als Ganzes", ihrer

Mitgliedstaaten und ihrer Regionen

Bereits seit Jahren

weist der Europäische Rechnungshof auf die Voraussetzungen für eine

erfolgreiche EU-Kohäsionspolitik hin: Sie sollte strategische Ziele

verfolgen, leistungsorientiert sein, flexibel bei der Planung der

Förderung sein, fristgerecht umgesetzt werden und auf einfachen

Vorschriften beruhen.

So ließe sich die Wirksamkeit und

Effizienz dieses zentralen Politikfelds der EU verbessern, das der

Entwicklung der verschiedenen Regionen der EU dient und ehrgeizige

Gesamtziele verfolgt. In ihrer heute veröffentlichten Analyse ziehen

die EU-Prüfer Lehren aus der Vergangenheit, die der EU dabei helfen

sollen, für den nächsten sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen ab

2028 eine bessere Kohäsionspolitik auf die Beine zu stellen.

Zwischen 1989 und 2023 hat die EU über die Kohäsionspolitik rund

eine Billion Euro bereitgestellt. Bis 2027 sollen weitere 400

Milliarden Euro folgen, was die EU-Kohäsionspolitik zum weltweit

bedeutendsten Faktor für Regionalentwicklung macht. Laut

EU-Kommission hat die Kohäsionspolitik zum Abbau der sozialen und

wirtschaftlichen Ungleichheiten in der EU beigetragen.

Den

EU-Prüfern zufolge sei dies in den einzelnen Regionen jedoch

unterschiedlich gut gelungen. In ihrer Analyse weisen sie auf eine

Reihe wichtiger Faktoren hin, die Einfluss darauf hatten, wie

wirksam die Kohäsionsmittel eingesetzt wurden. Zudem erläutern sie,

welche Lehren aus den Erfahrungen mit dem Corona-Aufbaufonds gezogen

werden können. Diese Erkenntnisse sollten bei der Gestaltung und

Umsetzung der Kohäsionspolitik für die Jahre ab 2028 berücksichtigt

werden. Mehr...

Infoabend zum Konfi-Unterricht

Auf

dem Weg zum Erwachsensein begleiten Kinder viele Fragen, dazu

gehören auch die nach dem Glauben an Gott. Die Antworten auf die

wichtigen Fragen im Leben und Glauben versuchen Engagierte der

Evangelischen Versöhnungsgemeinde Duisburg-Süd um Jugendpfarrerin

Ulrike Kobbe in der Konfirmandenzeit zu finden.

Wie immer

wurden im Frühjahr evangelische Schülerinnen und Schüler auf dem

Gebiet der Gemeinde angeschrieben, die bald in die 7. Klasse gehen,

und zum Konfirmandenunterricht eingeladen. Sie und alle, die keine

Nachricht erhalten haben sollten, laden Pfarrerin Kobbe und die

Gemeinde zu einem Anmelde- und Infoabend rund um die

Konfirmandenzeit ein: am 24. Juni 2025, 18 Uhr im Gemeindezentrum

Huckingen, Angerhauser Str. 91, 47249 Duisburg.

Dort werden

Fragen beantwortet und es erfahren alle, was für den ca. 18moantigen

Konfirmandenunterricht geplant ist.

Fragen vorab rund um das Thema Konfirmandenunterricht oder

Konfirmation beantwortet Jugendpastorin Ulrike Kobbe -

Foto: www.evgds.de

- gerne (Tel.: 0203 9331907 oder Email:

ulrike.kobbe@ekir.de).

Infos zur Evangelischen

Versöhnungsgemeinde-Duisburg Süd gibt es im Netz unter

www.evgds.de.

Gottesdienst mit Johannitern in der

Marienkirche

Am Mittwoch, 25. Juni 2025 begrüßt die Evangelische

Kirchengemeinde Alt-Duisburg in der Marienkirche,

Josef-Kiefer-Straße 10, im Gottesdienst um 17.30 Uhr wieder

Mitglieder des Johanniterordens und Mitarbeitende von der

Johanniterunfallhilfe und vom Johanniterjugendverband.

Die

Gemeinde erinnert durch die gemeinsame Feier des Gottesdienstes

daran, dass Gemeinde und Orden vor allem der christliche Glaube

verbindet, dass aber zudem die Marienkirche auf eine sehr lange

Johannitertradition zurückblicken kann: Die Johanniter erbauten in

der Mitte des 12. Jahrhunderts im Südwesten der Stadt Duisburg eine

Hospitalkapelle, die man 1295 in die Stadtmauer einbezog.

Fundamente dieser romanischen Anlage und eines steinernen Wohnturmes

aus dem 11. Jahrhundert sind heute noch unter der jetzigen

Marien-Kirche vorhanden. Pfarrer Stephan Blank und die Gemeinde

laden herzlich zur Feier des Gottesdienstes ein. Infos zur Gemeinde

und zur Marienkirche gibt es im Netz unter www.ekadu.de.

Tiergottesdienst und Sommerfest an der Kreuzeskirche

übertreffen die Erwartungen

Die Sorge, ob uns durch das lange Wochenende die Menschen

dem Tiergottesdienst- und Sommerfest an der evangelischen

Kreuzeskirche in Duisburg Marxloh wegbleiben würden, war völlig

unbegründet! 130 Menschen besuchten mit 40 Hunden und der schon

bekannten Schildkröte Nepomuk am 21. Juni den Ökumenischen

Tiergottesdienst unter freiem Himmel und lauschten der Predigt von

Schwester Mariotte und Jessica Wachtel (s. Foto mit Pfarrerin Anja

Humbert in der Bildmitte).

(Fotos Ev. Bonhoeffer Gemeinde Marxloh Obermarxloh).

Anschließend war reges und fröhliches Treiben bis in

den Nachmittag hinein rund um die Kirche angesagt. Hüpfburg, Basteln

und Geschicklichkeitsspiele, der Eiswagen und der

Hundegeschicklichkeitsparcours, die Kirchenführung… alles war gut

besucht von vielen fröhlichen kleinen und großen Menschen.

Evangelische und katholische Kirche danken alle Helferinnen und

Helfern, die bei der Hitze über viele Stunden tatkräftig im Einsatz

waren. Und an alle, die gekommen sind und einfach fröhlich

mitgefeiert haben! „Es war toll!“ freut sich Pfarrerin Anja Humbert

von der Evangelischen Bonhoeffer Gemeinde Marxloh Obermarxloh und

verkündet fröhlich: „Der Tiertafel werden wir 500,- überweisen

können.“ Infos zur Gemeinde gibt es im netz unter

www.bonhoeffer-gemeinde.org.

Meidericher Gemeinde lädt zur Kirchenkneipe ein

An einem der vier Freitage jeden Monats öffnet im

Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Duisburg

Meiderich, Auf dem Damm 8, die Kirchenkneipe. So auch am 27. Juni

2025, wo Besucherinnen und Besucher nach dem

19-Uhr-Wochenabschlussandacht ab 19.30 Uhr wieder gute Getränke,

leckere Kleinigkeiten und eine gemütliche Atmosphäre erwarten

können, die zum Wohlfühlen einlädt und Platz für nette Gespräche

lässt. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.kirche-meiderich.de oder im Gemeindebüro unter 0203-4519622.

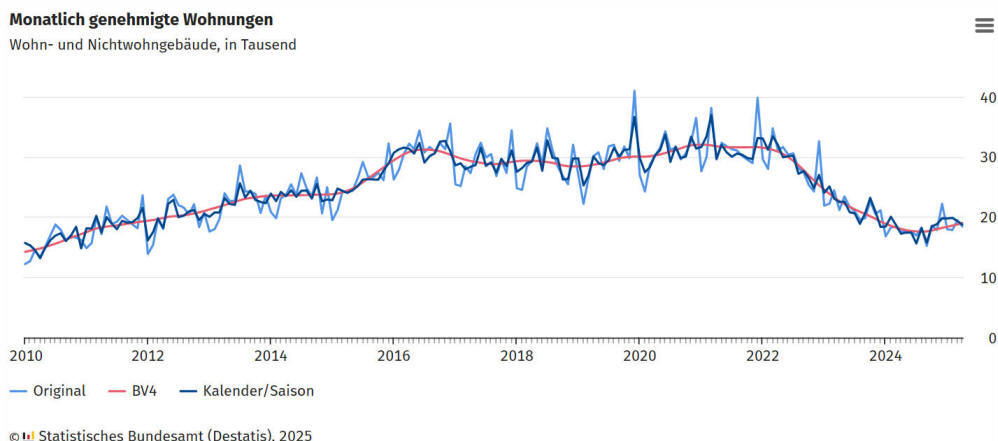

Baugenehmigungen für Wohnungen im April 2025: +4,9 % zum

Vorjahresmonat +15,4 % bei Einfamilienhäusern

-9,7 % bei

Zweifamilienhäusern

-0,1 % bei Mehrfamilienhäusern

Im

April 2025 wurde in Deutschland der Bau von 18 500 Wohnungen

genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren

das 4,9 % oder 900 Baugenehmigungen mehr als im April 2024. Von

Januar bis April 2025 wurden insgesamt 73 900 Wohnungen genehmigt.

Das waren 3,7 % oder 2 700 Wohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum.

In diesen Ergebnissen sind sowohl Baugenehmigungen für

Wohnungen in neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden als auch für neue

Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten. In neu zu errichtenden

Wohngebäuden wurden im April 2025 insgesamt 15 000 Wohnungen

genehmigt. Das waren 5,1 % oder 700 Wohnungen mehr als im

Vorjahresmonat.

Januar bis April 2025: Aufwärtstrend bei Einfamilienhäusern setzt

sich fort, Stagnation bei Mehrfamilienhäusern Von Januar bis April

2025 wurden in Wohn- und Nichtwohngebäuden 4,3 % oder 2 500 mehr

Neubauwohnungen genehmigt als im Vorjahreszeitraum 2024. Dabei stieg

die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser gegenüber dem

Vorjahreszeitraum um 15,4 % (+1 900) auf 14 200 an.

Der

positive Trend bei den Einfamilienhäusern hält bereits seit Dezember

2024 an. Bei den Zweifamilienhäusern sank die Zahl in den ersten

vier Monaten 2025 um 9,7 % (-400) auf 4 000 genehmigte Wohnungen.

Bei den Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart,

blieb die Zahl der Baugenehmigungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum

mit 38 600 Wohnungen nahezu konstant (-0,1 % oder -40 Wohnungen).

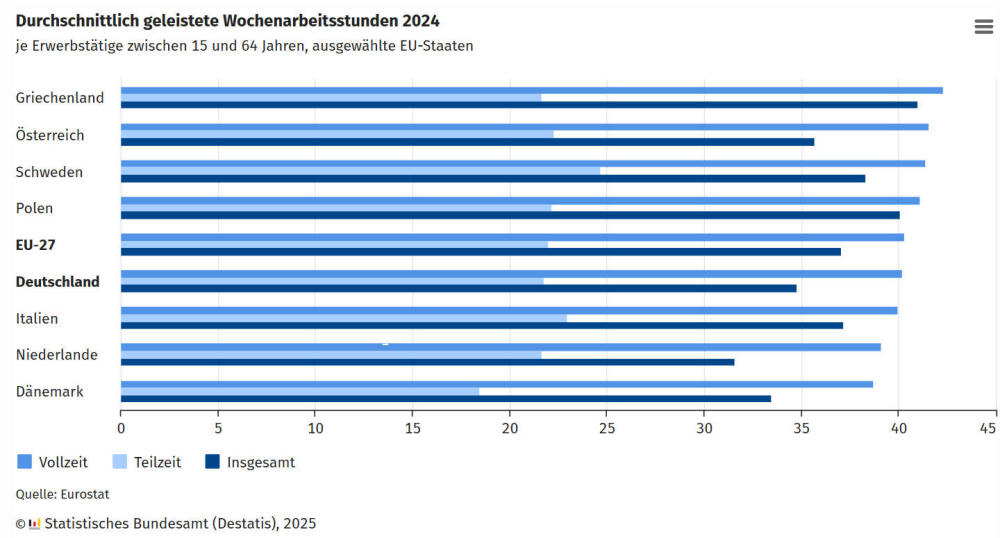

Leicht unter EU-Schnitt: 40,2 Wochenstunden haben in

Vollzeit Erwerbstätige hierzulande 2024 gearbeitet

• Im

EU-Durchschnitt arbeiten 15- bis 64-jährige Vollzeitbeschäftigte

40,3 Stunden pro Woche

• Teilzeitquote in Deutschland deutlich

höher als in den meisten EU- Staaten

• Erwerbstätigenquote in

Deutschland überdurchschnittlich hoch, vor allem bei Frauen

Vollzeitbeschäftigte in Deutschland leisten durchschnittlich etwas

weniger Arbeitsstunden pro Woche als im EU-Durchschnitt. 15- bis

64-jährige Erwerbstätige in Vollzeit haben im Jahr 2024 im Schnitt

40,2 Wochenstunden gearbeitet. Sie lagen damit geringfügig unter dem

EU-Durchschnitt von 40,3 Wochenstunden, wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) auf Basis von Daten der europäischen

Statistikbehörde Eurostat mitteilt. In den letzten zehn Jahren ist

die Arbeitszeit in Deutschland und EU-weit leicht zurückgegangen:

2014 hatte sie hierzulande noch bei 41,5 Wochenstunden gelegen,

EU-weit waren es 41,3 Wochenstunden.

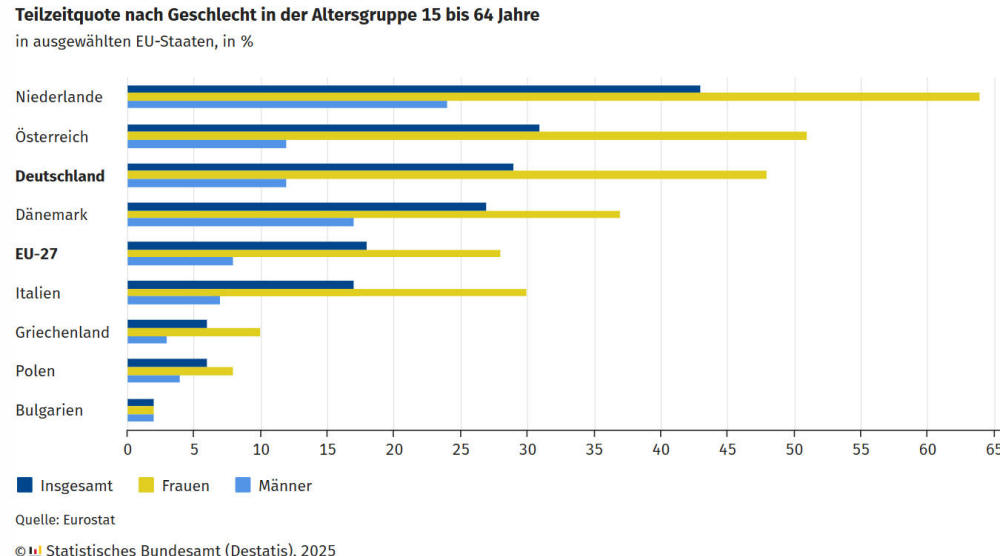

Teilzeitquote in Deutschland mit 29 % eine der höchsten in der

EU

Im Jahr 2024 arbeiteten in Deutschland nach Daten der

Europäischen Arbeitskräfteerhebung 29 % der Erwerbstätigen zwischen

15 und 64 Jahren in Teilzeit. Höher war die Teilzeitquote lediglich

in den Niederlanden (43 %) und in Österreich (31 %). EU-weit

arbeiteten 18 % der Erwerbstätigen in Teilzeit.

Frauen waren

dabei hierzulande mehr als viermal so häufig in Teilzeit tätig wie

Männer: Während 48 % der Frauen Teilzeit arbeiteten, traf dies nur

auf 12 % der Männer zu. Auf EU-Ebene fallen die

Geschlechterunterschiede bei insgesamt deutlich niedrigeren Quoten

geringer aus; Frauen arbeiteten gut dreimal so häufig in Teilzeit

wie Männer: EU-weit waren 28 % der Frauen in Teilzeit tätig und 8 %

der Männer.

Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten ist EU-weit in den letzten

Jahren leicht zurückgegangen (2014: 19 %), was auf einem Rückgang

der Teilzeitquote bei den Frauen beruht. In Deutschland ist der

Anteil der Teilzeit Arbeitenden hingegen gestiegen, und zwar

geschlechterübergreifend: 2014 waren 27 % der Beschäftigten

hierzulande in Teilzeit tätig, 9 % der Männer und 46 % der Frauen.

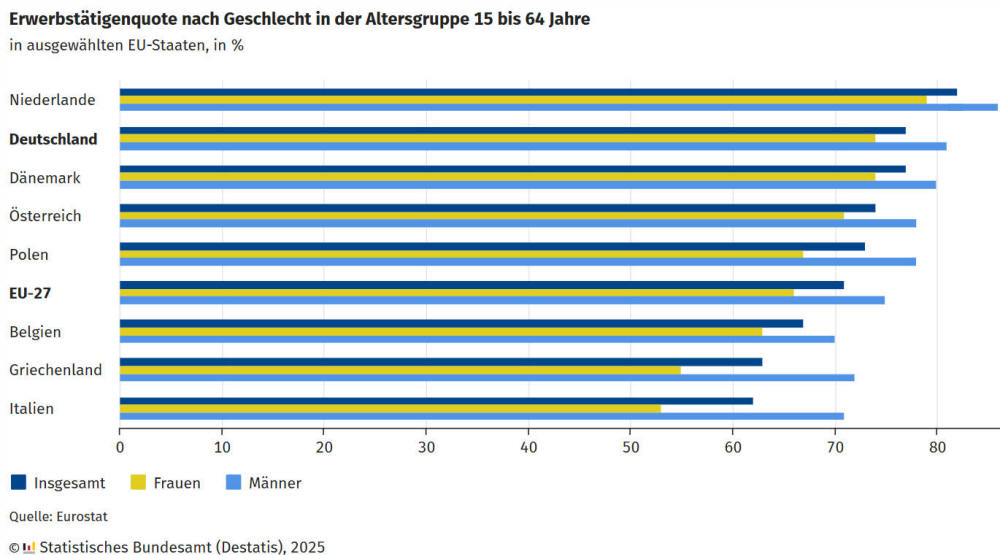

Erwerbstätigenquote mit 77 % deutlich höher als in der EU Eine

Teilzeittätigkeit kann als Möglichkeit wahrgenommen werden, Beruf

und Familie zu vereinbaren. In Deutschland geht die im EU-Vergleich

höhere Teilzeitbeschäftigung mit einer höheren Erwerbstätigkeit, vor

allem von Frauen, einher.

77 % der 15- bis 64-jährigen

Bevölkerung waren hierzulande im Jahr 2024 erwerbstätig – ein

Rekordwert, der deutlich über der EU-Erwerbstätigenquote von 71 %

lag. Noch deutlicher war der Unterschied bei der Erwerbstätigkeit

von Frauen: Die Quote betrug hierzulande 74 % und war damit

8 Prozentpunkte höher als im EU-Durchschnitt mit 66 %.

Gegenüber 2014 nahm die Erwerbstätigkeit hierzulande zu – damals

waren noch knapp drei Viertel (74 %) erwerbstätig. Der Anstieg fiel

in diesem Zeitraum bei Frauen (von 70 % auf 74 %) etwas deutlicher

aus als bei Männern (von 78 % auf 81 %). EU-weit stieg die

Erwerbstätigkeit im selben Zeitraum noch deutlicher an: von 64 % auf

71 %. Bei Männern nahm sie von 69 % auf 75 % zu, bei Frauen von 59 %

auf 66 %.