|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 34. Kalenderwoche:

23. August

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Montag, 25. August 2025

Start ins neue

Schuljahr: Von den Basiskompetenzen bis zur Lehrkräfteausbildung

gibt der Schulkompass NRW 2030 die Richtung vor

Bezirksregierung genehmigt neuen Flächennutzungsplan der Stadt

Duisburg

Die Stadt Duisburg

hat einen neuen Flächennutzungsplan (FNP) aufgestellt.

Regierungspräsident Thomas Schürmann überreichte heute die

Genehmigung an Duisburgs Bürgermeisterin Edeltraud Klabuhn.

„Mit dem neuen Flächennutzungsplan verfügt Duisburg nun über

eine verlässliche und zeitgemäße Grundlage für die städtebauliche

Entwicklung der kommenden 15 bis 20 Jahre. Damit ist die Stadt für

die anstehenden Herausforderungen – vom Wohnungsbau über

Gewerbeflächenentwicklung bis hin zu Klimaschutz und

Hochwasservorsorge – gut gerüstet“, sagte Regierungspräsident Thomas

Schürmann bei der Übergabe.

Duisburgs Bürgermeisterin

Edeltraud Klabuhn blickt erwartungsvoll in die Zukunft: „Der neue

Flächennutzungsplan dient nicht nur der Bereitstellung von

Bauflächen, sondern steuert die Stadtentwicklung in Zeiten des

Klimawandels und steigenden Flächenverbrauchs. Er ist das Fundament

für ein lebenswertes, klimaresilientes Duisburg.“

Der

Flächennutzungsplan ist ein zentrales Instrument der Bauleitplanung:

Er stellt in Grundzügen dar, wie die städtebauliche Entwicklung im

gesamten Stadtgebiet aussehen soll. Der bisherige Plan in Duisburg

stammte noch aus dem Jahr 1986.

Bereits 2007 hatte der Rat

der Stadt die Verwaltung mit der Neuaufstellung beauftragt. Nach

einem komplexen Verfahren, das mit der Stadtentwicklungsstrategie

„Duisburg2027“ startete, liegt nun ein neuer, an das aktuelle Recht

angepasster Plan vor. Zentrale Inhalte des neuen FNP Wohnen: Neben

großen Projekten wie „6-Seen-Wedau“, „RheinOrt“ und dem

innerstädtischen „Mercatorviertel“ wurden zahlreiche kleinere

Wohnbauflächen eingeplant.

Gewerbe und Industrie: Der

Bestand sowie Entwicklungsflächen wurden überprüft, um Betrieben

Perspektiven zu eröffnen und zugleich Anforderungen an

Störfallvorsorge und Umweltschutz zu berücksichtigen. Einzelhandel:

Der neue FNP orientiert sich weitgehend am Bestand, insbesondere bei

großflächigen Einzelhandelsvorhaben.

Umwelt- und

Klimaschutz: Themen wie Immissionsschutz, Bodenschutz,

Störfallschutz, Hochwasser- und Klimaanpassung wurden in die

Neuaufstellung integriert. Ein Umweltbericht dokumentiert die

voraussichtlichen Auswirkungen.

Besonderheiten des

Verfahrens

Aufgrund seines Umfangs und der rechtlichen

Komplexität hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und

Digitalisierung NRW (MHKBD) die gesetzliche Genehmigungsfrist auf

vier Monate verlängert. Im Verfahren spielte auch die sogenannte

„Entfeinerung“ eine Rolle: Der Maßstab wurde von 1:10.000 auf

1:20.000 übertragen, ohne dass wesentliche planungsrechtliche

Informationen verloren gingen.

„Das Verfahren hebt sich

deutlich aus dem Tagesgeschäft hervor – es zeigt, wie anspruchsvoll

Bauleitplanung in einer Großstadt mit langer Industriegeschichte

ist“, betonte Regierungspräsident Schürmann. „Besonders die Fragen

rund um Altlasten, Hochwasserschutz und Störfallschutz haben die

Neuaufstellung geprägt.“ Mit der Genehmigung ist der Weg nun frei,

dass die Stadt Duisburg auf Grundlage des neuen Flächennutzungsplans

die weitere städtebauliche Entwicklung konkret ausgestalten kann.

Die Stadt Duisburg hat einen neuen

Flächennutzungsplan (FNP) aufgestellt. Regierungspräsident Thomas

Schürmann überreichte am Montag (25.08.) die Genehmigung an

Duisburgs Bürgermeisterin Edeltraud Klabuhn (Vierte von links Foto

Bezirksregierung).

Bezirksbibliothek Buchholz schließt vorübergehend

Die

Bezirksbibliothek Buchholz auf der Sittardsberger Allee 14 bleibt

aufgrund umfangreicher Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen von

Dienstag, 9. September bis voraussichtlich Montag, 20. Oktober,

geschlossen.

In den Räumlichkeiten werden aufgrund eines

undichten Daches Feuchtigkeitsschäden beseitigt und der Bodenbelag

erneuert. Gleichzeitig sollen Kundinnen und Kunden nach der

Wiedereröffnung eine modernisierte Bezirksbibliothek vorfinden. Alle

Arbeitsplätze werden elektrifiziert, so dass es dann deutlich mehr

Lademöglichkeiten von Mobilgeräten geben.

Die Abtrennung

zwischen Lesesaal und Bibliotheksbereich wird zu einer

Schallschutzwand umgebaut, um Veranstaltungen, Gruppenarbeiten und

den Publikumsbetrieb besser voneinander zu trennen. Der

Gamingbereich wird modernisiert und zeitgemäß ausgestattet. Im

Rahmen der energetischen Sanierung werden Lichtkuppeln gedämmt und

die Beleuchtung auf LED umgestellt.

Die Leihfristen für in

Buchholz entliehene Medien werden entsprechend angepasst. Kundinnen

und Kunden können während der Schließung auf die Bibliothek in der

Gesamtschule Süd auf der Großenbaumer Allee 168-174 ausweichen

(Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10.30 bis 13 Uhr und von 14

bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr).

Selbstverständlich

können auch alle anderen Zweigstellen der Stadtbibliothek genutzt

werden. Der Medienbote bringt Bücher und anderes auf Wunsch

kostenlos bis an die Wohnungstür und holt die Medien auch wieder ab.

Alle Informationen finden sich auf

www.stadtbibliothek-duisburg.de.

Bis zur Schließung

steht das Team in Buchholz gerne persönlich oder telefonisch unter

(0203) 283-7284 für Auskünfte zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind

dienstags bis freitags von 10.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr

sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.

Mähroboter als Gefahr für Igel und andere Kleintiere

– Stadt Duisburg appelliert an verantwortungsvollen Einsatz

Die Naturschutzbehörde der Stadt Duisburg weist erneut auf die

Gefahr hin, die der unbeaufsichtigte Einsatz von Mährobotern für

Kleintiere - insbesondere Igel, Maulwürfe und Amphibien - in Gärten

darstellt. Gerade jetzt zum Herbst hin sind oftmals junge Igel

besonders aktiv, wodurch das Risiko schwerer oder gar tödlicher

Verletzungen steigt.

Selbst moderne Geräte sind oft nicht in

der Lage, Tiere von anderen Hindernissen zu unterscheiden und

weichen ihnen nicht aus. Die Folge sind oft schwere

Schnittverletzungen an Schnauze, Bauch und Rücken, die viele Tiere

nicht überleben. Da Igel und Amphibien hauptsächlich dämmerungs- und

nachtaktiv sind, sollten Mähroboter ausschließlich tagsüber

eingesetzt werden, idealerweise in der Mittagszeit. Insbesondere im

Herbst besteht aber auch dann noch vor allem für junge Igel ein

Restrisiko.

BZ-Foto Baje

Daher appelliert die Naturschutzbehörde an alle

Bürgerinnen und Bürger, ihre Mähroboter zum Schutz der Wildtiere

nicht nachts einzusetzen. Tagsüber sollten sie nur unter Aufsicht

verwendet werden. Vor dem Einsatz ist es zu empfehlen, den Rasen

nach möglichen Unterschlupfen von Tieren abzusuchen.

Die

Schnitthöhe des Mähroboters sollte zudem möglichst hoch eingestellt

sein. Beim Kauf eines Gerätes sollte auf moderne Sensortechnik

geachtet werden, die Hindernisse so gut wie möglich erkennen und

umfahren. Damit leisten Gartenbesitzer einen wichtigen Beitrag zum

Artenschutz. Denn die Igel-Bestände sind in den vergangenen Jahren

stark zurückgegangen.

Er steht inzwischen auf der

Vorwarnliste gefährdeter Arten steht und ist durch das

Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt. Gesetzlich ist es

verboten, Igel zu beunruhigen, zu verletzen oder gar zu töten.

Das Umweltamt hat außerdem einen Leitfaden entwickelt, der Tipps

für eine naturnahe Gartengestaltung liefert. Auch das Förderprogramm

des Umweltamtes (www.duisburg.de/mehrgruen) trägt dazu bei,

Bürgerinnen und Bürger in diesem Vorhaben zu unterstützen.

Freibad Homberg: Neuer Eingangsbereich bietet mehr

Platz, Komfort und Barrierefreiheit

Die neue

Eingangsbereich des Freibades Homberg ist ab sofort großzügiger,

freundlicher und bequemer. Die im März begonnenen Umbauarbeiten sind

abgeschlossen. Der Vorplatz ist nun offener und übersichtlicher. So

können sich die Besucherinnen und Besucher besser verteilen –

besonders an heißen Tagen, wenn viele Menschen ins Bad wollen. Es

gibt mehr Platz, um zu warten und barrierefreie Zugänge. 700.000

Euro sind in die Neugestaltung investiert worden.

Oberbürgermeister Sören Link (rechts) und v.l.: Marc Rüdesheim und

Markus Farsch (Duisburg Sport) im neuen Eingangsbereich des Freibads

Homberg. Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg

„Das Freibad Homberg gehört einfach zum Sommer in Duisburg“, sagt

Oberbürgermeister Sören Link. „Jetzt passt auch der Eingangsbereich

wieder zu dem, was die Gäste erwarten dürfen: modern, übersichtlich

und einladend. Wer ankommt, bekommt sofort Lust auf einen Tag im

Freibad.“

Als Bauherrin und Betreiberin der Bäder übernahm

die Stadttochter DuisburgSport die Planung und Umsetzung des

Vorhabens: „Uns war wichtig, dass der neue Eingangsbereich nicht nur

optisch überzeugt, sondern vor allem den Anforderungen des täglichen

Betriebs gerecht wird“, erklärt Markus Farsch, Bereichsleiter Bau

und Technik die praxisgerechte Ausgestaltung.

Durch die

Neugestaltung befindet sich die Anstellfläche vor dem Eingang jetzt

vollständig auf dem Schwimmbadgelände. Dafür wurde eine ungenutzte

Nebenfläche umgestaltet: Alte Garagen wurden abgerissen und

Wildwuchs wurde beseitigt. So entstand ein offener Vorplatz, der den

Zugang deutlich entzerrt. Das neue Konzept umfasst zudem klare

Abläufe bei starkem Besucheraufkommen, sichere Wege, wenn zum

Beispiel die Gäste das Bad bei plötzlichem Wetterumschwung schnell

verlassen möchten.

Neu sind auch barrierefreie Zugänge – so

wurde ein 275 Meter langes, in den Boden eingelassenes, Leitsystem

für sehbehinderte Personen installiert. Zu den Veränderungen zählen

auch moderne Eingangs- und Bezahlsysteme, neu angelegte

Fahrradstellplätze, 1.900 Quadratmeter neue Pflasterflächen sowie

1.100 Quadratmeter neu gestaltete Grünflächen geschaffen.

Für mehr Sicherheit und eine angenehme Atmosphäre sorgen 14 neue

Wegeleuchten. Außerdem wurde das Gelände ökologisch aufgewertet: Auf

den Stellplätzen wurde ein Rasenfugenpflaster eingesetzt, sodass

Regenwasser besser versickern kann.

„Dass der Rat der Stadt

dem Vorhaben frühzeitig Priorität eingeräumt hat, ist ein wichtiges

Signal für den Wert unserer Bäderlandschaft“, sagt Marc Rüdesheim,

stellvertretender Betriebsleiter von DuisburgSport. „So konnten wir

zügig in die Umsetzung gehen und stehen nun vor einem Ergebnis, das

Gästen wie Team gleichermaßen zugutekommt.“

Bahn setzt umfangreiche Sanierung auf der Hauptstrecke durch

das Ruhrgebiet fort

Bahnreisende im Ruhrgebiet müssen

sich ab dem 5. September in Geduld üben: Dann wird für zwei Monate

die Hauptverbindung zwischen Essen und Dortmund gesperrt. Grund für

die bis zum 31. Oktober geltende Sperrung sind Arbeiten für den

RRX-Ausbau in Bochum, gleichzeitig werden auf der Strecke Schienen

ausgetauscht, Weichen instand gesetzt und Schallschutzarbeiten

durchgeführt.

Das Umleitungskonzept, das bereits im Frühjahr

dieses Jahres galt, wird erneut umgesetzt. So werden die Züge im

Nahverkehr zwischen Dortmund und Essen umgeleitet. Die S-Bahn-Gleise

bleiben in dem Streckenabschnitt unter der Woche befahrbar, an den

Wochenenden kommt es zu Sperrungen. Im gesamten Bauzeitraum fahren

Ersatzbusse.

Die Züge im Fernverkehr werden hauptsächlich

zwischen Dortmund und Essen sowie zwischen Dortmund und Köln bzw.

Düsseldorf umgeleitet. Am Bochumer Hauptbahnhof entfallen sämtliche

Fernverkehrshalte. Die Fahrplananpassungen sind bereits in den

Auskunftsmedien und Apps hinterlegt und werden über Aushänge an den

Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter

https://www.bahn.de/service/fahrplaene abrufbar. idr

In die Pedale treten fürs STADTRADELN 2025 – mit neuer

Extrawertung für Schulen und Schulklassen

In einer

Woche startet das Stadtradeln in Duisburg, und dies bereits zum

zwölften Mal: Eine Anmeldung ist nach wie vor möglich unter

www.stadtradeln.de/duisburg. Auf der Website finden sich auch

weitere Informationen rund um das Stadtradeln, das am 19. September

endet.

Zu Beginn der Aktion wird es wieder eine

Eröffnungstour geben: Treffpunkt ist am 30. August um 10:30 Uhr das

Stadttheater in der Duisburger Innenstadt. Am Startpunkt wird

Umweltdezernentin Linda Wagner die Teilnehmenden begrüßen und das

diesjährige Stadtradeln eröffnen. Die Tour wird dann zirka 35

Kilometer lang sein, an der Ruhr entlang und durch den Duisburger

Stadtwald führen.

Zurück in Richtung Innenstadt geht es rund

um die Sechs-Seen-Platte. Neu ist diesmal, dass es in diesem Jahr

eine extra Wertung für Schulen und Schulklassen geben wird. Zu

gewinnen sind für die Klasse mit dem meisten Kilometern pro Person

insgesamt 400 Euro für die Klassenkasse. Die zweiten und dritten

Plätze werden ebenfalls für ihr Engagement belohnt.

Die

Anmeldung dazu erfolgt ebenfalls über die Stadtradeln-Anmeldeseite.

Dabei ist die Sonderwertung „Schulradeln“ anzuklicken und die Schule

auszuwählen. Für jede teilnehmende Klasse kann ein eigenes Team

gegründet werden. Das Stadtradeln in Duisburg ist mittlerweile zu

einer festen Institution geworden und unter den Radfahrerinnen und

Radfahrern bekannt. So konnten im Laufe der Jahre sowohl die

Teilnehmerzahl als auch die erzielten Kilometer kontinuierlich

gesteigert werden, auch wenn im letzten Jahr die Zahlen leicht

zurückgegangen sind.

Die aktivsten Radlerinnen und Radler

werden, wie schon in den vergangenen Jahren, zu einem Empfang ins

Rathaus eingeladen und mit Preisen belohnt. Dazu werden unter allen

Teilnehmenden einige Preisträger ausgelost, so dass alle eine Chance

auf einen Gewinn haben. Warum sind die Aktion und eine

umweltfreundliche Fortbewegung wichtig? Ereignisse wie Starkregen

oder auch Hitzeperioden lassen es für jeden sichtbar werden: Der

Klimawandel ist da und bedroht alle Menschen.

Ein wichtiger

Beitrag, um die Folgen des Klimawandels abzumildern ist die

Verkehrswende, bei der das Fahrrad eine bedeutende Rolle spielt. Die

Aktion Stadtradelns möchte für dieses emissionsfreie Fahrzeug

Fahrrad werben und Menschen dazu bewegen, das Auto öfter mal stehen

zu lassen.

Tag der Oststraße in Neudorf – Ein Fest

für die ganze Familie

Am Donnerstag, dem 4. September,

ab 11 Uhr, lädt der Bürgerverein Neudorf gemeinsam mit

Gewerbetreibenden und Händlern herzlich zum „Tag der Oststraße“ ein.

Entlang der Oststraße erwartet die Besucherinnen und Besucher ein

buntes Programm mit zahlreichen Attraktionen, Präsentationen,

kulinarischen Angeboten sowie vielfältigen Ständen von Vereinen und

Verbänden. Der Tag bietet Gelegenheit, die Oststraße als lebendige

Einkaufs- und Begegnungsmeile zu erleben und gleichzeitig die

Gemeinschaft im Stadtteil zu stärken.

„Wir sind stolz

darauf, gemeinsam mit den Anwohnern und Geschäftsleuten die

Oststraße zu feiern und ihre Vielfalt zu präsentieren“, so der

Vorstand des Bürgervereins Neudorf.

Doch damit nicht

genug: Bereits am Freitag, dem 5. September, ab 11 Uhr, geht es mit

dem traditionellen Weinfest weiter. Hier laden edle Tropfen,

gemütliche Atmosphäre und kulinarische Spezialitäten zum Verweilen

und Genießen ein. Der Kreativmarkt rundet den Tag ab. Der

Bürgerverein Neudorf und alle Mitwirkenden freuen sich auf

zahlreiche Gäste an beiden Tagen.

Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie: Nichts

bleibt, wie es ist

Geht es um das Thema Wandel, passt

wohl kaum eine Stadt besser als Duisburg: Hier diskutieren vom 22.

bis 26. September rund 2.000 Expert:innen auf dem 42. Kongress der

Deutschen Gesellschaft für Soziologie das Leitthema „Transitionen“.

Das Institut für Soziologie der Universität Duisburg-Essen richtet

erstmals die traditionsreiche Fachveranstaltung aus.

Zur

Eröffnung in der Philharmonie Mercatorhalle werden Oberbürgermeister

Sören Link und die Schriftstellerin Lena Gorelik erwartet. Im

Mittelpunkt des Kongresses steht die Frage, wie Gesellschaft und

Leben der Menschen sich entwickeln und verändern oder wie sie neue

Formen annehmen - in Gemeinschaften, in Institutionen und im Alltag

einzelner.

„Die Soziologie reflektiert und begleitet

gesellschaftliche Veränderungen kritisch, kann aber auch aktiv

Einfluss nehmen, indem sie Diskussionen anstößt“, so

Soziologieprofessorin Dr. Helen Baykara-Krumme, die mit vier

Mitarbeiterinnen des Instituts für Soziologie den Kongress am Campus

Duisburg der Universität Duisburg-Essen (UDE) organisiert.

„Einige Transitionen sind unvorhersehbar und kaum kontrollierbar,

wie sich am Beispiel des Klimawandels zeigt, andere im Bereich der

Bildung oder der Stadtentwicklung werden gezielt gestaltet, um

gesellschaftliche Ziele zu erreichen. Die soziologische Forschung

soll sowohl die Dynamiken als auch die Konflikte hinter Transitionen

untersuchen, darunter Machtverhältnisse, Ressourcenverteilung und

die sich daraus ergebenden sozialen Ungleichheiten“, erklärt Prof.

Baykara-Krumme.

Die Plenen, Hauptvorträge und Panels

befassen sich nicht nur mit Wandel in Bereichen wie Demokratie,

Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Arbeit oder Familie, sondern auch

mit den Methoden der Soziologie selbst: Bei der Frage, wie sich

Transitionen erfassen und analysieren lassen, spielen nicht nur

klassische sozialwissenschaftliche Instrumente wie Zeitreihen- und

Längsschnittanalysen oder Diskursanalysen eine Rolle, sondern auch

neue Ansätze, etwa aus der Big Data- oder der interdisziplinären

Forschung. Im Rahmenprogramm geht es um den Zeitenwandel Duisburgs.

So gibt es Exkursionen und Führungen durch die Stadtteile

Marxloh, Ruhrort und Hochfeld sowie eine Besichtigung des

Innenhafens. Außerdem bietet der erste DGS-Kongress in Duisburg mit

dem ‚Campusabend‘ am Dienstag, 23. September, eine Besonderheit:

Dieses neue Format richtet sich nicht nur an Kongressteilnehmende,

sondern auch an weitere Hochschulangehörige und die

Stadtgesellschaft.

Der Campus präsentiert sich in

ausgelassener Abendstimmung – mit einem Live-Auftritt der beiden

Physiker Dr. Nicolas Wöhrl (UDE) und Dr. Reinhard Remfort vom

Podcast „Methodisch inkorrekt!“ im Audimax, Foodtrucks im L‑Bereich

und vielen Gelegenheiten zum Austausch.

Bundesverband der Freien Berufe e. V.: „Arbeitszeitwende für mehr

Flexibilität.“

„Die freiberuflichen Praxen, Kanzleien,

Büros und Apotheken stehen unter Druck. Der Ressourcenmangel –

getrieben durch Fachkräftemangel und überbordende Bürokratie –

bringt die Freiberuflerinnen und Freiberufler längst an ihre

Belastungsgrenzen. Frühere Umfragen zeigen: Der Fachkräftemangel

bremst unsere Wirtschaftsleistung um jährlich 16 Milliarden Euro.

Während 27 Prozent der Arbeitszeit für Bürokratie aufgewendet

werden, die nicht zu den Kernaspekten ihrer freiberuflichen

Tätigkeit zählt, arbeitet jede beziehungsweise jeder Dritte bereits

über Anschlag. Das ist ineffizient und demotivierend.

Trotzdem begegnen Freiberuflerinnen und Freiberufler dieser

Situation mit hoher Flexibilität. Das bestätigt auch die aktuelle

Sonderauswertung unserer jüngsten Konjunkturumfrage: Als

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber setzen die Freien Berufe auf

Eigenverantwortung, Vertrauen und eine moderne Arbeitskultur.

Wo es möglich ist, bieten sie etwa Gleitzeit, Teilzeit oder eine

Vier-Tage-Woche an – und schaffen so nicht nur Freiräume, sondern

auch attraktive Arbeitsplätze. Flexible Modelle und echte

Wertschätzung sind entscheidend, um qualifizierte Fachkräfte zu

gewinnen sowie zu halten und den Teamgeist zu stärken“, so

BFB-Präsident Dr. Stephan Hofmeister zu den Ergebnissen einer

Sonderauswertung der BFB-Konjunkturumfrage Sommer 2025.

„Die

im Koalitionsvertrag angekündigte Reform der täglichen

Höchstarbeitszeit hin zu einem flexiblen, wochenbasierten Modell

muss so umgesetzt werden, dass sie in der Praxis greift – mit

Spielraum etwa für Projektspitzen, Belastungsphasen oder Notdienste

– und den Verwaltungsaufwand spürbar verringert. Statt neue

bürokratische Belastungen zu schaffen – wie etwa durch das geplante

Tariftreuegesetz in seiner jetzigen Form – braucht es gezielte

Entlastungen. Eine leistungsfähige, digitale Verwaltung ohne

Medienbrüche ist dafür Grundvoraussetzung. Flexible Arbeitszeiten

sind zudem ein Schlüssel zur besseren Vereinbarkeit von Familie und

Beruf, wobei eine verlässliche Kinderbetreuung – auch zu Randzeiten

und für alle Altersgruppen – ebenso wichtig ist.

Viele

Lösungsansätze sind im Koalitionsvertrag angelegt. Doch es fehlt an

der Umsetzung. Die Bundesregierung muss jetzt handeln und den Rahmen

schaffen, in dem wir Freie Berufe unsere Potenziale entfalten können

– auch im Interesse unserer Teams, Patientinnen, Mandanten,

Klientinnen und Kunden, der übrigen Wirtschaft und der

Gesellschaft.“

Ergebnisse: Breites Spektrum an

Arbeitszeitmodellen

Fast neun von zehn Befragten (86,4 Prozent)

ermöglichen ihren Mitarbeitenden Teilzeitoptionen. Knapp zwei

Drittel bieten flexible Pausengestaltung (64 Prozent) und Gleitzeit

(62,8 Prozent) an. Für knapp die Hälfte ist die Vier-Tage-Woche

(49,3 Prozent) umsetzbar. Arbeitszeitkonten (44,8 Prozent) und die

Möglichkeit zu unbezahltem Urlaub (43,9 Prozent) gehören bei vielen

zum Angebot, ebenso wie eine flexible Einteilung der täglichen

Arbeitszeit (39,8 Prozent). Wo es die Tätigkeit erlaubt, setzen

Freie Berufe moderne Arbeitszeitmodelle um – selbst in Teams mit

starker persönlicher Präsenz und direktem Kontakt zu Patientinnen,

Mandanten, Klientinnen und Kunden.

Für modernes Arbeiten sind

drei Aspekte für die Abläufe im Betrieb besonders wichtig:

Vor

allem wünschen sich die Freiberuflerinnen und Freiberufler mehr

medienbruchfreie digitale Prozesse – besonders auch bei Empfängern

wie Behörden –, um Abläufe zu erleichtern und zu beschleunigen.

Ebenso zentral sind praxistaugliche Arbeitszeitmodelle, die den

freiberuflichen Praxen, Kanzleien, Büros und Apotheken sowie ihren

Beschäftigten mehr Flexibilität ermöglichen.

Überdies sind für

eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch eine

verlässliche Kinderbetreuung und weitere Unterstützungsangebote

wichtig.

Für modernes Arbeiten sind folgende grundlegende

Rahmenbedingungen entscheidend:

- Abbau bürokratischer Hürden

- Eine angemessene und auskömmliche Vergütung

- Zugang zu

qualifizierten Fachkräften

Zentrale Elemente der

Mitarbeiterführung und -entwicklung

Offene Kommunikation hat bei

Freiberuflerinnen und Freiberuflern mit Mitarbeitenden einen hohen

Stellenwert: 93,7 Prozent der Befragten geben an, dass der Austausch

zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden offen gestaltet wird,

87,3 Prozent bestätigen dies auch für die Kommunikation im

Kollegenkreis. Auch Wertschätzung und Lob sind fest verankert – 83,1

Prozent geben an, dass diese aktiv vermittelt werden. Zudem prägt

eine hohe Eigenverantwortung (81,5 Prozent) die Arbeitskultur vieler

freiberuflicher Betriebe.

Weiterbildung

Freiberuflerinnen

und Freiberufler motivieren ihre Mitarbeitenden gezielt zur

Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen (77,8 Prozent) und informieren

sie über die vielfältigen Angebote (71,5 Prozent). Die Kosten werden

dabei meist vollständig (70,5 Prozent) oder zumindest teilweise

übernommen. Auch eine Freistellung für die Weiterbildungszeiten wird

häufig (62,8 Prozent) ermöglicht.

Über die Umfrage

Sonderteil zu modernem Arbeiten auf Basis der BFB-Konjunkturumfrage

Sommer 2025 des Instituts für Freie Berufe (IFB) im Auftrag des BFB

vom 17. März bis 28. April 2025 unter rund 1.700 Freiberuflerinnen

und Freiberuflern.

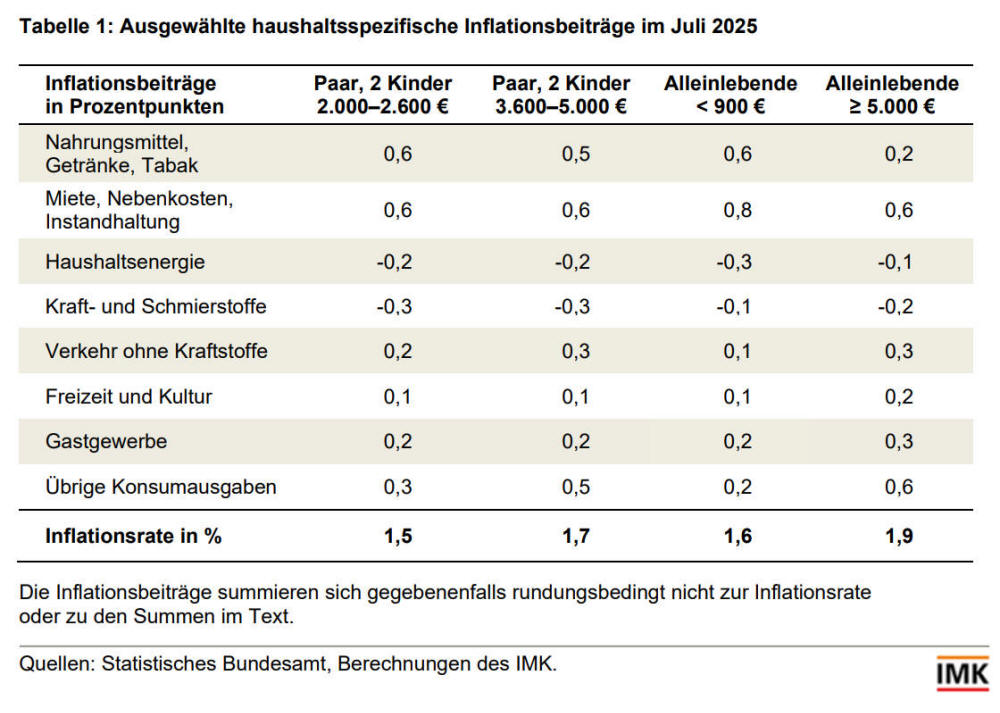

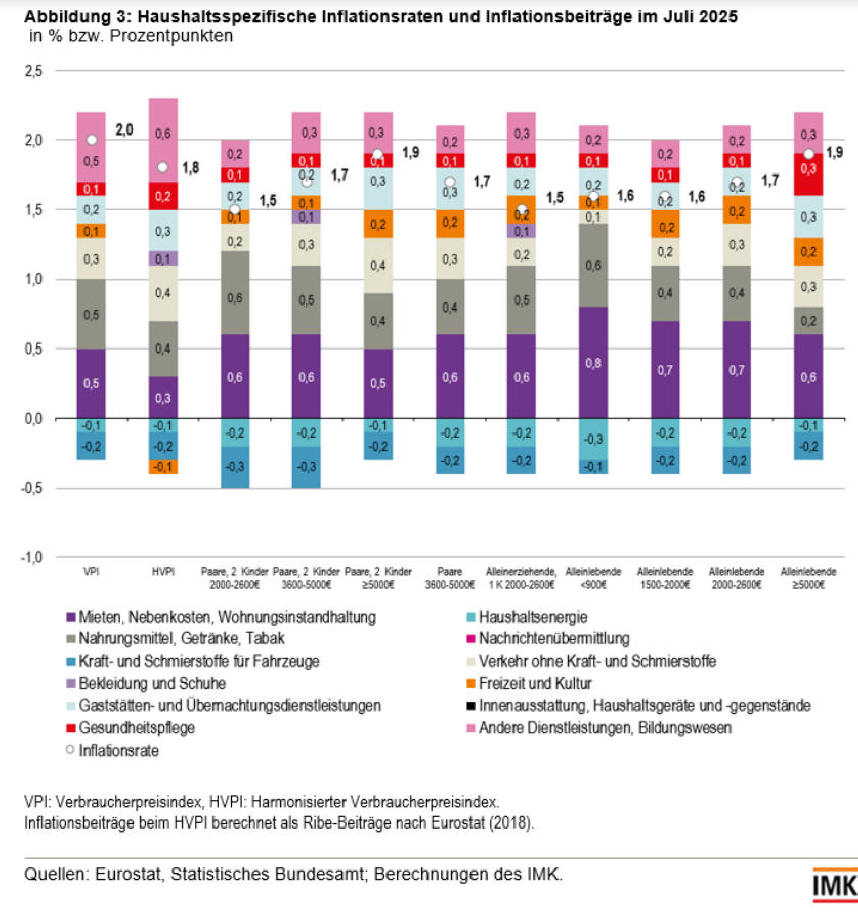

Inflation für alle Haushaltstypen

unter Zielrate der EZB, weitere Zinssenkung im September nötig

Die Inflationsrate in Deutschland hat im Juli erneut bei 2,0 Prozent

gelegen und damit genau beim Inflationsziel der Europäischen

Zentralbank (EZB). Von neun verschiedenen Haushaltstypen, die sich

nach Einkommen und Personenzahl unterscheiden, hatten alle eine

haushaltsspezifische Teuerungsrate unter dem Zielwert. Konkret

reichte die Spannweite im Juni von 1,5 bis 1,9 Prozent, der

Unterschied lag also bei geringen 0,4 Prozentpunkten, zeigt der neue

Inflationsmonitor des Instituts für Makroökonomie und

Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung.*

Zum

Vergleich: Auf dem Höhepunkt der Inflationswelle im Herbst 2022

betrug die Spanne 3,1 Prozentpunkte. Während Haushalte mit niedrigen

Einkommen, insbesondere Familien, während des akuten Teuerungsschubs

der Jahre 2022 und 2023 eine deutlich höhere Inflation schultern

mussten als Haushalte mit mehr Einkommen, war ihre Inflationsrate im

Juli 2025 wie in den Vormonaten niedrig: Der Warenkorb von Paaren

mit Kindern und niedrigen Einkommen verteuerte sich um 1,5 Prozent.

Eine identische Inflationsrate hatten Alleinerziehende mit mittlerem

Einkommen. Alleinlebende mit niedrigem bzw. mittlerem Einkommen

folgten mit jeweils 1,6 Prozent.

Als einzige Haushaltstypen hatten im Juli Alleinlebende mit sehr

hohen Einkommen und Familien mit hohen Einkommen mit je 1,9 Prozent

eine Inflation nahe beim EZB-Ziel, allerdings ebenfalls darunter.

Ein wichtiger Faktor für das etwas höhere Niveau ist, dass bei

diesen konsumstarken Haushaltstypen die erneut niedrigeren

Energiepreise weniger stark ins Gewicht fallen als bei Haushalten

mit weniger Einkommen, deren Warenkörbe stärker durch Güter des

täglichen Bedarfs geprägt sind.

Zudem fragen Haushalte mit

höheren Einkommen stärker Dienstleistungen nach, die sich derzeit

noch merklich verteuern, wie Versicherungsdienstleistungen und

soziale Dienstleistungen. Allerdings nimmt der Preisauftrieb bei

Dienstleistungen mittlerweile etwas ab.

Die drei anderen

untersuchten Haushaltstypen, Paarfamilien und Paare ohne Kinder mit

jeweils mittleren Einkommen sowie Alleinlebende mit höheren

Einkommen, verzeichneten im Juli eine Inflationsrate von je 1,7

Prozent.

Inflationslage im gesamten Euroraum entspannt

„Die Inflationslage ist in Deutschland und im Euroraum insgesamt

mittlerweile entspannt“, lautet das aktuelle Fazit von Dr. Silke

Tober, IMK-Expertin für Geldpolitik und Autorin des

Inflationsmonitors. „So nimmt der Preisauftrieb bei Dienstleistungen

auch im Euroraum weiter ab, die Inflation lag den zweiten Monat in

Folge bei 2,0 Prozent und sie dürfte wie auch in Deutschland im

weiteren Jahresverlauf um das Inflationsziel der EZB von zwei

Prozent schwanken.“

Tober hält in dieser Situation eine

weitere Leitzinssenkung durch die EZB bei ihrer Sitzung im September

für erforderlich. Denn gleichzeitig lahme die Wirtschaft,

insbesondere weil die US-Zölle, hohe Energiepreise und die starke

Aufwertung des Euro die Konjunktur belasteten, wodurch auch das

Risiko einer mittelfristig sogar zu niedrigen Inflation steige.

„Nach der Zinspause im Juli sollte die EZB daher den Leitzins auf

der nächsten Sitzung erneut senken und damit einen Beitrag zur

Stärkung der Investitionstätigkeit leisten. Dies gilt umso mehr als

die Investitionsschwäche zum Teil durch die übermäßig restriktive

Geldpolitik der EZB bewusst herbeigeführt wurde“, schreibt die

Forscherin.

Lebensmittel knapp 39 Prozent teurer als im Juli

2019

Das IMK berechnet seit Anfang 2022 monatlich spezifische

Teuerungsraten für neun repräsentative Haushaltstypen, die sich nach

Zahl und Alter der Mitglieder sowie nach dem Einkommen

unterscheiden.

Dass aktuell alle vom IMK ausgewiesenen haushaltsspezifischen

Inflationsraten leicht unter der Gesamtinflation liegen, wie sie das

Statistische Bundesamt berechnet, liegt an unterschiedlichen

Gewichtungen: Das IMK nutzt für seine Berechnungen weiterhin die

repräsentative Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS), während

Destatis seit Anfang 2023 primär die Volkswirtschaftliche

Gesamtrechnung heranzieht.

Die längerfristige Betrachtung

illustriert auch, dass Haushalte mit niedrigem bis mittlerem

Einkommen von der starken Teuerung nach dem russischen Überfall auf

die Ukraine besonders stark betroffen waren, weil Güter des

Grundbedarfs wie Nahrungsmittel und Energie in ihrem Budget eine

größere Rolle spielen als bei Haushalten mit hohen Einkommen.

Diese wirkten lange als die stärksten Preistreiber, zeigt der

längerfristige Vergleich, den Tober in ihrem neuen Bericht ebenfalls

anstellt: Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke

lagen im Juli 2025 um 38,7 Prozent höher als im Juli 2019, also vor

Pandemie und Ukrainekrieg. Damit war die Teuerung für diese

unverzichtbaren Basisprodukte mehr als dreimal so stark wie mit der

EZB-Zielinflation von kumuliert 12,6 Prozent in diesem Zeitraum

vereinbar. Energie war trotz der Preisrückgänge in letzter Zeit um

35,2 Prozent teurer als sechs Jahre zuvor, darunter Haushaltsenergie

um 46,3 Prozent und Kraftstoffe um 20,2 Prozent.

Die Meinung im fairen Dialog sagen Viel Einigkeit und

wenig Kontroverses bei der Duisburg-Ausgabe von „Das Ruhrgebiet

spricht“

„Das Ruhrgebiet spricht“ heißt die

Aktion, zu der vier evangelische Citykirchen in Dortmund, Essen,

Bochum und Duisburg am vergangenen Wochenende interessierte,

aufgebrachte, verdrossene, neugierige und engagierte Mitmenschen

eingeladen hat. In insgesamt 150 Vieraugen-Gesprächen sollten die

sich auf einander und auf einen anderen Standpunkt einlassen.

Zuvor wurden bei der Anmeldung im Internet anhand einiger

Kernfragen Gesprächspaare einander zugeordnet, dabei sollten

möglichst Menschen verschiedener Ansichten miteinander sprechen,

statt übereinander. „Es brodelt der Schmelztiegel Ruhrpott“, sagte

Pfarrer Martin Winterberg bei der Begrüßung in Duisburg auf der

Wiese hinter der Salvatorkirche, „und man kann durchaus den Eindruck

haben, dass die Temperatur ansteigt.“

Winterberg betonte,

auch im Hinblick auf die kommenden Wahlen, wie wichtig ein echter

Austausch sei, dafür solle im Raum der Kirche so oft wie möglich

Gelegenheit geboten werden. Ein bisschen Verwunderung erzeugten die

stark unterschiedlichen Anmeldezahlen, in Dortmund kamen 118

Anmeldungen zustande, in Duisburg waren es nur 26.

„Wir

wissen nicht genau, woran das liegt“, sagte der Pfarrer im Gespräch,

„aber wir geben nicht auf. Im Gegenteil, wir wollen uns umso mehr

darum bemühen, dass die Menschen Lust bekommen, ihre Meinung im

fairen Dialog zu sagen und ihre Blase zu verlassen, wenn sie denn in

einer sind.“

Zu den angemeldeten Gesprächsteilnehmern

kamen spontan noch einige dazu und wurden auf der Kirchwiese mit

Akkordeonmusik, Kaffee aus dem Kirchenmobil der Pfarrei St. Johann

und Grillwürstchen empfangen. Hanna Hassenjürgen und Julia Foth

hatten sich beide gewappnet, falls sie im Gespräch auf einen

Menschen mit sehr rechten Auffassungen gestoßen wären.

Aber

sie verstanden sich auf Anhieb und sprachen über Diversität und

darüber, dass die Stadt in sogenannte Problemviertel und bürgerliche

Ecken zerfällt. Hoffnung macht beiden, dass sich immer noch viele

Menschen gesellschaftlich engagieren und sich austauschen. Und mit

Blick auf die AfD sagen beide: „Die Zeit der einfachen Wahrheiten

ist vorbei.“

Auch Oskar Mikulski (28) und Frank-Michael

Rich (66) stellten bei aller Verschiedenheit doch viele

Übereinstimmungen fest. „Man muss sich besseres Gehör verschaffen,

denn es wird in unserer Gesellschaft nicht jedem gleich gut

zugehört,“ sagt Mikulski, der mit Rich über Generationsprobleme,

über die Bundeswehr und über Bildung gesprochen hatte. Da helft es

nur, wenn man sich Gehör verschaffe. Ob man das als Presbyter in

einer Kirchengemeinde tut, wie Rich oder sich bei der

paneuropäischen Partei VOLT engagiert, wie Mikulski, das ist dabei

zweitrangig.

Jutta Eckardt und Karin Flesch bewegte

gemeinsam eine Frage, die sich durch alle Gespräche zog, die auf der

Kirchwiese geführt wurden. „Wir wollten doch alle mal mit einem

AfD-Wähler diskutieren, wo sind die denn?“ fragten sie sich beide.

Sie waren also „angenehm enttäuscht“ voneinander und sprachen „über

Gott und die Welt“ miteinander. Dass sie sich von der Politik nicht

gesehen fühlen, darin waren sie einig. Und dass es gar nicht so

leicht ist, die eigene Blase zu verlassen, das betraf auch beide.

„Im eigenen Bekanntenkreis gibt es keine AfD-Wähler, wir

dachten halt, die treffen wir hier.“ Katharina (27) aus Dinslaken

und Detlef (66) aus Walsum kamen gemeinsam zu dem Schluss, „dass die

Leute oft nicht das Bewusstsein haben, dass eine politische

Entscheidung etwas in ihrem Leben verändern kann.“ Katharina hatte

sich auch auf eine hitzige Diskussion mit einer AfD nahen Person

eingestellt. Nun fragt sie sich, warum die Leute, die doch im

Internet immer so freigiebig mit ihren politischen Ansichten

umgehen, diese Gelegenheit zum echten Austausch ungenutzt gelassen

haben.

Auch das Fehlen der großen Gruppe von Duisburgern

und Duisburgerinnen mit Migrationshintergrund fiel den

Gesprächsteilnehmern auf. Josip Sosic, der in der Volkshochschule

den Fachbereich der Politischen Bildung verantwortet, zeigte sich

aber sehr zufrieden mit der konstruktiven Gesprächsatmosphäre. „Das

soll ja erst der Anfang solcher Gespräche gewesen sein“, sagte er,

„mal sehen, was sich daraus noch alles ergibt.“ Sabine Merkelt-Rahm

Pfarrer Winterberg )li) an der Salvatorkirche zeigen, eines zeigt

ihn im Gespräch mit Josip Sosic von der Volkshochschule Duisburg,

die den Aktionstag in Duisburg mit unterstützt hat (Foto: Bartosz

Galus)

Migration in Duisburg zwischen neuer

Heimat und Kirchenasyl

Weltladen Duisburg lädt zu

Vortrag und Diskussion

Der Weltladen

Duisburg ist viel mehr als ein Ort für den Kauf fairer

Waren. So organisiert das Team der Ehrenamtlichen, das den

Weltladen betreibt, regelmäßig Veranstaltungen zu Themen

der „Einen Welt“.

Jetzt lädt der Weltladen zu

einem Vortrag über Migration in Duisburg zwischen neuer

Heimat und Kirchenasyl und anschließender Diskussion: am

29. August 2025, um 19 Uhr im Weltladen Duisburg, an der

Koloniestraße 92 in Neudorf. Unter dem Titel „Ohne Angst

verschieden sein“ geben die Referenten Reiner Siebert,

Presbyter und Migrationsbeauftragter, und Sören Asmus,

Pfarrer für interreligiösen interkulturellen Dialog, beide

Evangelische Kirche Duisburg, Einblicke in die Situation

von Geflüchteten in Duisburg unter den Rahmenbedingungen

internationaler und nationaler Entwicklungen.

Der

Eintritt zu der Kooperationsveranstaltung der Amnesty

International Gruppe Duisburg, Evangelischer Kirche

Duisburg und dem Weltladen Duisburg e.V. ist frei. Infos

zum Weltladen gibt es unter

www.weltladen-duisburg.de.

Ehrenamtliche des Weltladens bei einem Planungstag im

Januar 2025

Meidericher Kirchenkneipe unter freiem

Himmel... mit Hawaiifeeling

An einem der vier

Freitage jeden Monats öffnet im Gemeindezentrum der

Evangelischen Kirchengemeinde Duisburg Meiderich, Auf dem

Damm 8, die Kirchenkneipe. So auch am 29. August 2025, wo

Besucherinnen und Besucher nach dem

19-Uhr-Wochenabschlussandacht ab 19.30 Uhr wieder gute

Getränke, leckere Kleinigkeiten und eine gemütliche

Atmosphäre erwarten können, die zum Wohlfühlen einlädt und

Platz für nette Gespräche lässt.

Bei schönem

Wetter wird auf dem Kirchplatz gefeiert, bei schlechtem

drinnen. Bei dieser Ausgabe der Kirchenkneipe steht alles

im Zeichen von Hawaii - mit Südseeklängen und exotischen

Köstlichkeiten. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz

unter www.kirche-meiderich.de oder im Gemeindebüro unter

0203-4519622.

Meisterhafte Klarinette in

der Marienkirche mit ungarischen Anklängen

Die „Musik am Marientor“ am Sonntag, 31. August, hält ab

17 Uhr „Meisterhafte Klarinette mit ungarischen Anklängen“

bereit. Das verspricht der Titel des Konzertes in der

Marienkirche, Josef-Kiefer-Straße 10, bei dem der

Quintett-Satz B-Dur KV 516c von W. A. Mozart, Béla Bartóks

Contrasts für Violine, Klarinette und Klavier und das

Klarinettenquintett h-Moll, op. 115 von Johannes Brahms

erklingen.

Für die wunderbaren Musik sorgen

Andreas Oberaigner (Klarinette), Tonio Schibel & Osman

Mustafazade (Violine), Leona Kondratenko (Viola), Inés

Bueno Lopez (Violoncello) und Mariia Matsiievska

(Klavier). Der Eintritt kostet 18 Euro, Karten gibt es nur

an der Abendkasse. Infos zum Gotteshaus gibt es unter

www.ekadu.de.

Die im Jahr 2021 renovierte Marienkirche im Herzen der

Altstadt (Foto: Ulrich Sorbe)

Pfarrer Korn am Service-Telefon der

evangelischen Kirche in Duisburg

„Zu welcher

Gemeinde gehöre ich?“ oder „Wie kann ich in die Kirche eintreten?“

oder „Holt die Diakonie auch Möbel ab?“: Antworten auf Fragen dieser

Art erhalten Anrufende beim kostenfreien Servicetelefon der

evangelischen Kirche in Duisburg.

Es ist unter der Rufnummer

0800 / 12131213 auch immer montags von 18 bis 20 Uhr besetzt, und

dann geben Pfarrerinnen und Pfarrer Antworten auf Fragen rund um die

kirchliche Arbeit und haben als Seelsorgende ein offenes Ohr für

Sorgen und Nöte. Das Service-Telefon ist am Montag, 25. August 2025

von Stefan Korn, Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde

Alt-Süd, besetzt.

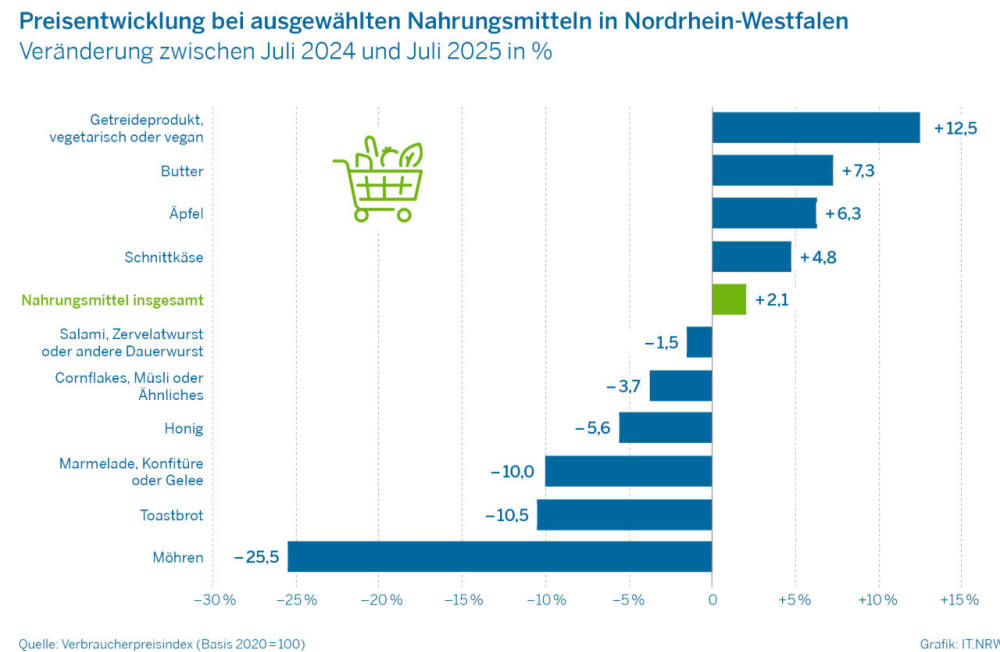

NRW: Preisentwicklung rund um das Pausenbrot

* Butterpreise in NRW um 7,3 % gestiegen.

* Preise für

Toastbrot im Vergleich zum Vorjahr um 10,5 % gesunken.

* Möhren

25,5 % günstiger.

Die Preise für Butter sind in

Nordrhein-Westfalen zwischen Juli 2024 und Juli 2025 um 7,3 %

gestiegen. Wie das Statistische Landesamt Nordrhein-Westfalen zum

Start des neuen Schuljahres mitteilt, gab es rund um das Frühstück

und das Pausenbrot unterschiedliche Preisentwicklungen.

Während insbesondere die Preise für Toastbrot (–10,5 %) gesunken

sind, wurden frische Brötchen um 3,4 % und Brötchen zum Fertigbacken

um 3,2 % teurer angeboten als noch ein Jahr zuvor. Zum Vergleich:

Die Preise für Nahrungsmittel insgesamt sind zwischen Juli 2024 und

Juli 2025 um 2,1 % gestiegen. Auch Käse verzeichnete zwischen Juli

2024 und Juli 2025 einen Preisanstieg, so stiegen sowohl die Preise

für Weich- (+7,8 %), Schnitt- (+4,8 %) als auch Frischkäse (+1,4 %).

Für vegetarische oder vegane Fleisch- oder Wurstalternativen

sowie Brotaufstriche auf Getreidebasis mussten Verbraucherinnen und

Verbraucher im letzten Monat mehr ausgeben als ein Jahr zuvor

(+12,5 %). Dagegen vergünstigten sich Salami, Zervelatwurst oder

andere Dauerwurst um 1,5 % sowie Wurstaufschnitt um 1,9 %.

Wer bei Frühstück und Pausenbrot im vergangenen Monat auf süßen

Aufstrich setzte, konnte im Vergleich zum Vorjahresmonat sparen. So

sanken die Preise für Marmelade, Konfitüre oder Gelee um 10,0 %, die

für Honig um 5,6 % und die für Quark um 3,4 %.

Preise für

Cornflakes, Müsli o. Ä. gesunken, für Bananen gestiegen

Bei

Gemüse und Obst, die gerne zum Frühstück oder als Pausenhofsnacks

gegessen werden, war ebenfalls eine unterschiedliche

Preisentwicklung zu beobachten: Während die Preise für Möhren

(–25,5 %) und Paprika (–11,9 %) gesunken sind, stiegen die Preise

für Bananen (+6,4 %) und Äpfel (+6,3 %) an. Frühstücksalternativen

wie Cornflakes, Müsli oder Ähnliches wurden um 3,7 % günstiger

angeboten. Milch verteuerte sich derweil um 4,0 % und Joghurt um

3,4 %.

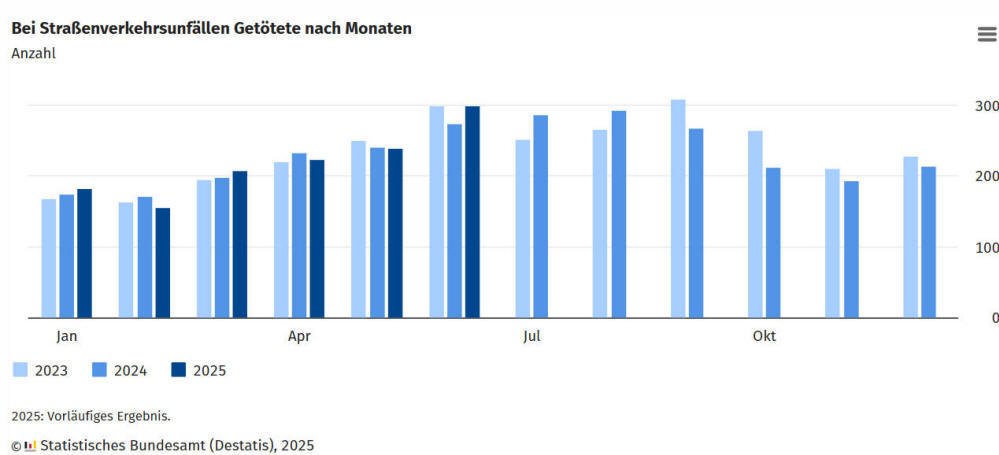

Straßenverkehrsunfälle im 1. Halbjahr 2025:

Zahl der Unfälle um 2 % gesunken

Zahl der Verkehrstoten im 1.

Halbjahr 2025 um 25 Personen gegenüber dem Vorjahreszeitraum

gestiegen

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025

gab es in Deutschland rund 1,21 Millionen Straßenverkehrsunfälle.

Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) waren das 23 300 oder 2 % weniger als im

Vorjahreszeitraum. Bei gut einer Millionen Unfällen blieb es bei

Sachschaden (-2 %), bei rund 139 800 Unfällen gab es Getötete oder

Verletzte (+1 %).

Insgesamt sind 175 000 Menschen im 1. Halbjahr 2025 bei

Straßenverkehrsunfällen verletzt worden – in etwa so viele wie im

1. Halbjahr 2024. Die Zahl der Verkehrstoten stieg dagegen um

25 Personen auf 1 322.

Zahl der Verkehrstoten je

1 Million Einwohnerinnen und Einwohner im Vergleich zum 1. Halbjahr

2024 unverändert Auf die Bevölkerungszahl bezogen starben im

Straßenverkehr im 1. Halbjahr 2025 in Deutschland durchschnittlich

16 Menschen je 1 Million Einwohnerinnen und Einwohner. Sowohl

gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 als auch gegenüber dem 1. Halbjahr

2023 veränderte sich dieser Wert nicht.

Juni 2025: 10 %

weniger Verkehrsunfälle als im Vorjahresmonat Nach vorläufigen

Zahlen sank im Juni 2025 die Zahl der polizeilich erfassten Unfälle

gegenüber dem Vorjahresmonat um 10 % auf insgesamt 195 000 Unfälle.

Bei 165 000 Unfällen blieb es bei Sachschaden (-12 %).

Bei

29 900 Unfällen kam es zu Personenschaden (+3 %). Mit rund

37 000 Personen wurden 2 % mehr Verkehrsteilnehmende verletzt. Die

Zahl der Getöteten ist gegenüber dem Vorjahresmonat um 26 Personen

auf 301 gestiegen und damit so hoch wie im Juni vor zwei Jahren.

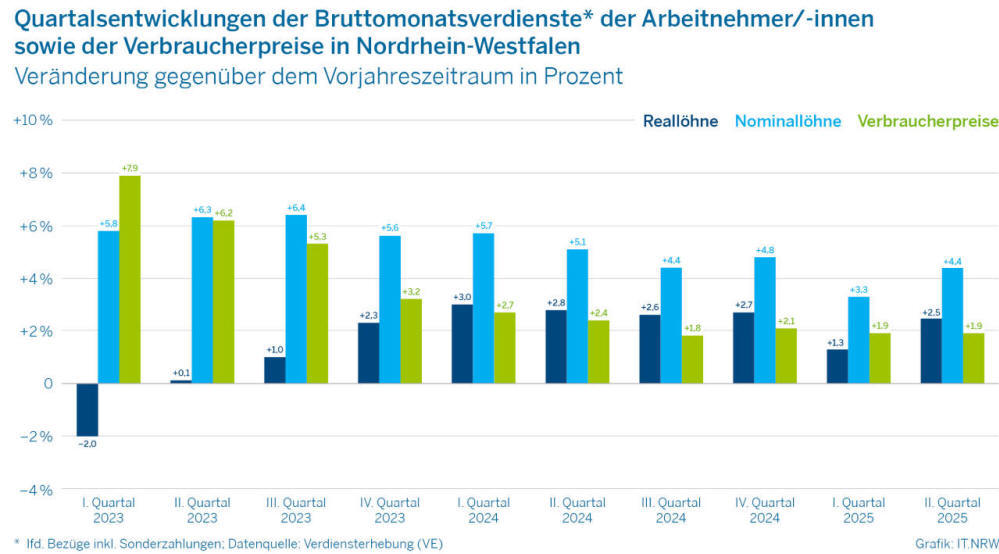

NRW: Positive Entwicklung der

Reallöhne setzt sich im zweiten Quartal fort

*

Reallöhne stiegen im zweiten Quartal 2025 um 2,5 %.

* Anstieg

der Nominallöhne übertraf Zunahme der Verbraucherpreise.

Die

effektiven Bruttomonatsverdienste der Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer sind in Nordrhein-Westfalen im zweiten Quartal 2025

real – also preisbereinigt – um 2,5 % höher gewesen als im

Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische Landesamt auf Basis der

Ergebnisse der Verdiensterhebung mitteilt, übertraf der Anstieg der

Nominallöhne von 4,4 % die Zunahme der Verbraucherpreise von 1,9 %.

Damit setzt sich die seit dem 2. Quartal 2023 positive Entwicklung

der Reallöhne weiter fort.