|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 10. Kalenderwoche:

7. März

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Samstag, 8. , Sonntag, 9. März 2025 - Internationaler Frauentag

•

DVG wird am 12. März ganztägig

bestreikt

LKA-NRW: Achtung, Betrüger und keine

Kollegen am Telefon

Schützen Sie sich vor

Vishing-Angriffen - Das LLKA NRW warnt vor einer aktuellen

Betrugsmasche, die sich gegen Unternehmen richtet

Das

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) warnt vor

sogenannten Vishing-Angriffen, die sich bundesweit gegen Unternehmen

richten. Aus aktuellem Anlass weisen die Experten darauf hin, dass

bei Anrufen unbekannter Personen generell Vorsicht geboten ist.

Genauso wichtig ist es, auf unangekündigte Anrufe der

eigenen IT-Abteilung zu achten. Hinter dem vermeintlichen Kollegen

am anderen Ende der Leitung kann ein Betrüger stecken. Vishing -

eine Kombination aus "Voice" und "Phishing" - ist eine Form des

Betrugs, bei der Angreifer versuchen, sensible Informationen von

Opfern über Telefonanrufe abzugreifen oder Schadsoftware auf den

Computern der Betroffenen zu installieren.

Dabei geben

sich die Täter oft als vertrauenswürdige Personen oder Institutionen

aus, wie beispielsweise Mitarbeiter von Banken, IT-Abteilungen oder

anderen Unternehmen und täuschen dabei deren echte Rufnummer vor.

Der Appell der LKA-Experten: "Wenn Sie einen Anruf von Ihrer

IT-Abteilung erhalten, ohne dass zuvor ein Problem gemeldet wurde,

sollten Sie vorsichtig sein. Betrüger nutzen diese Taktik, um

Kontakt aufzunehmen und das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen."

Ihr Ziel ist es, die Angerufenen dazu zu bringen,

persönliche Daten wie Passwörter oder Kontoinformationen

preiszugeben. In einigen Fällen versuchen die Betrüger auch, die

Opfer dazu zu bewegen, schädliche Software herunterzuladen, die dann

auf ihren Geräten installiert wird. Das Vorgehen der Täter ist

professionell und lässt sich daher schwer durchschauen: Die Betrüger

sprechen akzentfreies Deutsch und nutzen teilweise die bekannte

Telefonnummer der IT-Abteilung des betroffenen Unternehmens

(Spoofing).

Die Experten des LKA NRW empfehlen, keine

telefonischen Anweisungen zum Herunterladen oder Ausführen von

Programmen aus dem Internet zu befolgen. Zudem sollte man

misstrauisch sein, wenn sich die interne IT-Abteilung ohne

vorherigen Anlass meldet.

•

8. März:

Stadtwerke:

Weltwassertag und Baumpflanzaktion im Grünen März

Die

Stadtwerke-Baumpflanzaktion 2025 findet von 11 bis 15 Uhr im

Duisburger Stadtwald statt.

Das erste Highlight im „Grünen

März“ ist in diesem Jahr die große Baumpflanzaktion, die

bereits am 8. März ansteht. Ab sofort können sich

Baumpatinnen und Baumpaten bei den Stadtwerken Duisburg

registrieren.

Es wird die bereits 13. Auflage

derAktion sein, bei der Bürgerinnen und Bürger hunderte

neue Bäume pflanzen und damit ganz konkret etwas für den

Klimaschutz vor Ort tun. „Unsere Baumpflanzaktion ist

immer etwas für die ganze Familie. Alle zusammen packen

wir an, greifen zu Spaten und Schaufel und pflanzen neue

Bäume für ein grünes Duisburg.

Mit der Aktion 2025

werden wir die Gesamtmarke von insgesamt mehr als 14.000

gepflanzten Bäumen deutlich überschreiten“, sagt

Christian Theves, Abteilungsleiter Privatkundenvertrieb

bei den Stadtwerken. Neben dem Pflanzen der Bäume wird es

auch wieder ein buntes Rahmenprogramm mit Spielen für die

Kleinen, einer leckeren Stärkung und tollen Andenken an

die Aktion geben.

Für die Baumpflanzaktion am 8.

März im Duisburger Stadtwald suchen die Stadtwerke wieder

Baumpaten, die selbst Hand anlegen und einen Baum

pflanzen und mit einer Patenkarte versehen möchten. Diese

werden übrigens aus ungeleimtem Graskarton erstellt, um

die Umwelt zu schonen und Tiere im Wald nicht zu

schädigen. Das Anmeldeformular ist für alle Naturstrom-

und Naturgaskunden unter swdu.de/baumpflanzaktion

abrufbar. Anmeldeschluss ist der 28. Februar.

Baumpflanzaktion: Am 8. März laden die Stadtwerke

Duisburg wieder zur großen Baumpflanzaktion ein. Quelle:

Stadtwerke Duisburg AG

Neue Studie:

Frauen kommen bei längeren, karriereförderlichen Weiterbildungen

seltener zum Zug

Bei Weiterbildungen, die der

Karriere nutzen, kommen Frauen seltener zum Zug als Männer, zeigt

eine neue Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen

Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.* Das kann die ohnehin

bestehenden Nachteile von Frauen auf dem Arbeitsmarkt verstärken,

erst recht in der aktuellen Umbruchsituation.

Frauen nehmen

insgesamt etwas häufiger an betrieblicher Weiterbildung teil als

Männer. Aber: Sie absolvieren häufiger kürzere Maßnahmen, die

weniger karrierefördernd sind. Sie erhalten dabei seltener

finanzielle und zeitliche Unterstützung durch das Unternehmen.

Männer hingegen profitieren häufiger von längeren Fortbildungen und

werden dabei stärker von Vorgesetzten gefördert.

Das ist

das Ergebnis der Analyse von Dr. Yvonne Lott, Magdalena Polloczek

und Dr. Eileen Peters im neuen Gleichstellungsreport, den das WSI

heute im Vorfeld von Equal-Pay-Day und Internationalem Frauentag

vorlegt. Die Sozialwissenschaftlerinnen haben eine repräsentative

Befragung ausgewertet, die im Auftrag des Bundesministeriums für

Bildung und Forschung alle zwei Jahre durchgeführt wird, zuletzt von

Juli 2022 bis März 2023. Die vorliegende Studie zum

Weiterbildungsverhalten bezieht sich auf die Angaben von rund 6000

Erwerbspersonen.

„In Zeiten tiefgreifender Umbrüche auf dem

Arbeitsmarkt ist Weiterbildung eine wichtige Voraussetzung für

stabile Erwerbsverläufe. Umso wichtiger ist es, Frauen einen

gleichberechtigten und vor allem karriereförderlichen Zugang zur

Weiterbildung zu ermöglichen, um die ohnehin bestehenden

geschlechtsspezifischen Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt nicht zu

verschärfen“, ordnet Prof. Bettina Kohlrausch, wissenschaftliche

Direktorin des WSI, die Befunde ein.

Bei Frauen in Vollzeit

liegt die Teilnahmequote an betrieblicher Weiterbildung laut

Befragung bei rund 66 Prozent. Zum Vergleich: Bei

vollzeitbeschäftigten Männern beträgt sie rund 59 Prozent. Das liegt

vor allem daran, dass in Bereichen mit überwiegend weiblichen

Beschäftigten wie zum Beispiel dem Gesundheits- und Sozialwesen die

Weiterbildung häufiger gesetzlich vorgeschrieben ist als in

männerdominierten Bereichen etwa in der Industrie.

Gleichzeitig nehmen Frauen mit 47 Prozent deutlich häufiger an

kürzeren, nur wenige Stunden dauernden Weiterbildungen teil als

Männer mit 39 Prozent. Bei den längeren, mehrtägigen Weiterbildungen

liegt die Quote der Männer bei 29 Prozent gegenüber knapp 21 Prozent

bei den Frauen. Kurze Fortbildungen dienen vor allem dazu, neue

Arbeitsmethoden einzuführen oder vorhandenes Wissen aufzufrischen,

„ohne jedoch die Karriere maßgeblich voranzubringen“, schreiben die

Forscherinnen.

„Längere Weiterbildungen, die sich über

mehrere Tage erstrecken, vermitteln hingegen tiefer gehenden

fachlichen Input und Wissen, was die Aufstiegschancen tatsächlich

erhöhen kann.“

Besonders förderlich für den beruflichen

Aufstieg ist die Unterstützung durch Vorgesetzte: Während 20 Prozent

der Männer angeben, von ihren Vorgesetzten zu

Weiterbildungsmaßnahmen ermutigt worden zu sein, sagen dies nur 15

Prozent der Frauen. Außerdem werden Männer etwas häufiger finanziell

und zeitlich von ihrem Arbeitgeber unterstützt. Frauen hingegen

ergreifen deutlich häufiger selbst die Initiative zur Weiterbildung.

Dies deute darauf hin, dass sie auf diese Weise versuchen,

fehlende Unterstützung zu kompensieren – und dass es nicht, wie

bisweilen unterstellt, an Interesse oder beruflichem Engagement

mangelt, erklären die Wissenschaftlerinnen. 29 Prozent der befragten

Frauen nennen Eigeninitiative als einen der wichtigsten Gründe für

Weiterbildung, bei den Männern sind es 24 Prozent.

Besonders

schwierig ist die Lage für Mütter: Sie sind der Doppelbelastung von

Beruf und Familie stärker ausgesetzt als Väter. Aufgrund familiärer

Verpflichtungen verzichten 39 Prozent von ihnen auf Weiterbildung,

aber nur 22 Prozent der Väter. Zusätzlich werden Mütter bei der

betrieblichen Weiterbildung am seltensten von ihren Vorgesetzten

unterstützt. Dies fällt insbesondere im Vergleich zu Vätern und

kinderlosen Männern auf.

Teilzeitbeschäftigte erhalten

seltener Unterstützung von ihrem Arbeitgeber als

Vollzeitbeschäftigte. Davon sind Frauen und Männer gleichermaßen

betroffen. Allerdings haben Frauen in Teilzeit häufig mehr familiäre

Verpflichtungen und sind daher stärker auf zeitliche Unterstützung

während der Arbeitszeit oder auf Freistellung angewiesen, um an

Weiterbildungen teilnehmen zu können. Insgesamt nehmen Frauen in

Teilzeit am häufigsten an kürzeren und am seltensten an mehrtägigen

Weiterbildungen teil.

Um Ungleichheiten im Bereich der

Weiterbildung abzubauen, empfehlen die Forscherinnen:

- Die

Unterstützung für Eltern auszubauen, zum Beispiel durch flexiblere

Arbeitszeiten und mehr Selbstbestimmung.

- Mehr betriebliche

Angebote zur Kinderbetreuung zu schaffen, zusätzlich zum Ausbau von

Kita- und Ganztagsbetreuung durch den Staat.

- Gesetzliche

Ansprüche zu schaffen, damit Weiterbildung nicht allein vom

Wohlwollen des Arbeitgebers abhängt.

- Die bisherigen

Vorschlagsrechte von Betriebsräten bei der Weiterbildung zu

Mitbestimmungs- und Initiativrechten auszubauen. Damit könnten

Betriebsräte gezielter auf die Weiterbildung benachteiligter

Beschäftigter hinwirken.

- Weiterbildungsverbünde zu stärken. Das

sind Netzwerke, in denen sich mehrere Betriebe einer Region

zusammenschließen, um in der Weiterbildung zu kooperieren.

Bibliothek, Supermarkt und Weinbar: Zum internationalen

Frauentag informiert die Frauenberatungsstelle

Duisburg gleich dreifach

Um möglichst viele und

verschiedene Zielgruppen zu erreichen, informiert die

Frauenberatungsstelle am diesjährigen internationalen Weltfrauentag

an drei unterschiedlichen Standorten, und macht so auf die noch

lange nicht erreichte Gleichberechtigung von Frauen aufmerksam.

Den Fokus richtet die Beratungsstelle dabei besonders auf

bestehende oder zukünftige Partnerschaften. Aktuellen Daten des

Weltwirtschafsforums zufolge braucht es noch 5 Generationen oder 130

Jahre, bis die volle Parität der Geschlechter erreicht ist. Daher

lautet das diesjährige Motto des Weltfrauentages „Accelerate

Action“, also eine geforderte Beschleunigung von Maßnahmen, um die

in vielen Bereichen immer noch bestehende Diskriminierung von Frauen

abzubauen.

Besonders die Themen häusliche und

sexualisierte Gewalt, für die die Frauenberatungsstelle Fach- und

erste Anlaufstelle in Duisburg ist, steht dabei gleich drei mal auf

der Tagesordnung:

Los geht es mit den Jüngsten: Die

Stadtbibliothek Duisburg lädt bereits am Donnerstag, 6.3. eine

Gruppe 9-Klässlerinnen des Hildegardis-Gymnasiums zu einer

Präventionsveranstaltung in ihre Räumlichkeiten ein.

Dort

wird die Frauenberatungsstelle über wichtige Themen wie

beispielsweise über das Gewaltschutzgesetz, Frauenhäuser und weitere

Hilfseinrichtungen informieren. „Für uns ist es wichtig, die jungen

Mädchen für Grenzüberschreitungen zu sensibilisieren, dass sie

lernen, ihrem eigenen Bauchgefühl zu trauen und möglichst früh

erkennen, wenn etwas in der Partnerschaft schiefläuft“, so Anika

Walther, langjährige Mitarbeiterin der Frauenberatungsstelle

Duisburg.

„Erlebtes in Worte zu fassen und sich jemandem

anzuvertrauen ist gerade bei Gewalt, Machtmissbrauch oder

Manipulation so wichtig, “ ergänzt ihre Kollegin Kathrin Knaup.

Daher liegt der Schwerpunkt solcher Präventionsveranstaltungen-

einem Herzstück der Beratungsstelle Duisburg -auch immer auf

Erfahrungen und Beispielen aus der Praxis.

Wie auch in

den Jahren zuvor wird der Internationale Weltfrauentag wieder zum

Anlass genommen, abends mit dem Kneipenpublikum mittels Flyer und

Give-Aways über Angebote der Beratungsstelle ins Gespräch zu kommen.

Melanie Lüdtke von der Frauenberatungsstelle freut sich schon

besonders darauf, am Samstag ab 18:00 Uhr in toller Atmosphäre im

Kalt Weiß Trocken und mit bewährter Unterstützung der Initiatorin

von „women4women“ ihre wichtige Arbeit präsentieren zu dürfen.

Neu ist dieses Jahr die Veranstaltung im Supermarkt, denn „wir

wollen auch die Frauen erreichen, die nicht unbedingt abends

ausgehen“, erklärt Diana Determann von der Beratungsstelle.

In Kooperation mit dem Globus Meiderich hat sich die

Frauenberatungsstelle dafür eine tolle Aktion ausgedacht: „Dieses

Jahr können wir mit Waffelduft an unseren Stand locken, wo es neben

Flyern, neu erstellten Visiten- Karten mit positiven Bildern und

Botschaften, diversen Broschüren auch eine Glücksrad-Aktion mit

kleinen Gewinnen geben wird“, erklärt Anika Walther, dankbar über

den vom Globus Meiderich dafür gespendeten Waffelteig.

Den

Erlös der verkauften Waffeln kann die Frauenberatungsstelle, die

immer auch auf Spenden angewiesen ist, gut gebrauchen. „Besonders

attraktiv sind unsere neuen, direkt einsetzbaren

Einkaufswagen-Chips“, findet Kathrin Knaup und freut sich schon

jetzt auf viele wichtige Informationsgespräche.

Eines sei

bereits jetzt verraten: Um den „Gender-Pay-Gap“ zumindest am

Weltfrauentag etwas auszugleichen, kommen die Frauen am Waffelstand

natürlich besonders günstig weg!

Weltfrauentag:

„In gemischten Teams herrscht oft die beste Stimmung“

Alexandra Peters (53) ist pflegerische Bereichsleitung der

Kardiologie am Duisburger Helios Standort St. Anna und seit über 30

Jahren am Patientenbett. Sie würde die Krankenpflege gerne aus der

unterschätzten „Kümmer“-Ecke holen und hofft, dass sich zukünftig

auch mehr Männer für den Beruf begeistern.

Alexandra Peters im Gespräch

Warum haben Sie sich

für die Pflege entschieden?

Ich wusste schon als Kind, dass ich

diesen Beruf ergreifen will. Wir haben uns damals in der Familie

intensiv um meine Großmutter gekümmert, die schwer krank war und für

mich war klar, dass ich das auch später beruflich machen möchte.

Verschiedene kleine Arbeitseinsätze in Krankenhäusern bestärkten

meine Pläne und die Begeisterung für die Pflege ist bis heute – mehr

als 30 Jahre später – geblieben.

Was genau macht diese

Begeisterung aus?

Die meisten Menschen wissen nicht, wie

vielseitig und hochkomplex die moderne Pflege eigentlich ist. Unser

Beruf bietet so viel mehr als sich „nur“ um kranke Menschen zu

kümmern und Bettpfannen auszuleeren. Man hat viel Verantwortung und

kann sich umfassend weiterbilden, ob in der Intensivpflege, im

Wundmanagement oder in der Versorgung von Tumorpatienten, um nur

einige Möglichkeiten zu nennen. Natürlich ist die Basis weiterhin,

dass man für erkrankte Menschen da sein möchte, aber es ist

gleichzeitig auch technisch und intellektuell höchst anspruchsvoll.

Über 80 Prozent der Pflegekräfte in den Krankenhäusern sind

immer noch weiblich. Woran liegt das?

Ich glaube, das hängt sehr

mit dem gerade erwähnten Klischee des Kümmer-Berufes zusammen. Es

wird angenommen, dass das eine typisch weibliche Eigenschaft sei,

aber ich sehe ja an unseren männlichen Kollegen, dass es für sie

genauso erfüllend sein kann. Und ihre Anzahl steigt seit Jahren an.

Langsam, aber kontinuierlich.

Interessant ist allerdings,

dass die männlichen Pflegekräfte eher in den trubeligen und

körperlich herausfordernden Abteilungen wie in der Notaufnahme oder

im operativen Bereich zu finden sind. Ein Beispiel: Die Männerquote

in unserem pflegerischen Team des Herzkatheterlabors liegt bei 80

Prozent, auf der kardiologischen Station dagegen bei nur etwas über

12 Prozent.

Würden Sie sich mehr Männer als Kollegen

wünschen?

(schmunzelt) Ich würde mir wünschen, dass sich

grundsätzlich mehr Menschen für den Pflegeberuf entscheiden. Und

gerne auch mehr Männer. Denn wenn wir dem Fachkräftemangel etwas

entgegensetzen wollen, müssen wir so viele Menschen wie möglich für

diesen wichtigen Job gewinnen.

Hat das

Geschlechterverhältnis Einfluss auf die Stimmung im Team?

Aus

meiner Erfahrung heraus: Ja. Denn meist ist die Stimmung

entspannter, wenn es gemischte Teams sind. Es ist zwar auch immer

die Frage, welche individuellen Charaktere eine Abteilung hat, aber

es bringt eine besondere Art von Ruhe hinein, wenn es sowohl Frauen

als auch Männer im Team gibt.

Das Klischee des männlichen

Arztes und der weiblichen Pflegekraft hält sich ja leider

hartnäckig. Wie erleben Sie das im Alltag?

Bei uns intern hat

sich da in den letzten Jahren sehr viel getan, zum einen, weil die

Hierarchien stark abgeflacht sind. Früher war es undenkbar einen

Oberarzt oder eine Oberärztin zu duzen. Heute agieren wir alle als

Team und die Meinung und Kompetenz der Pflege hat viel mehr Gewicht

bekommen. Zum anderen gibt es heute viel mehr Ärztinnen als früher

und sie bringen den Wandel glücklicherweise automatisch mit.

Pflegerische Bereichsleitung

Eine pflegerische

Bereichsleitung wie Alexandra Peters ist in einem Krankenhaus für

die Führung und Organisation eines bestimmten Pflegebereichs wie

etwa für die Intensiveinheiten oder für die Stationen der Inneren

Medizin verantwortlich. Sie koordiniert das dazugehörige

Pflegepersonal, stellt die Qualität der Pflege sicher, sorgt für

eine effiziente Personaleinsatzplanung und ist eine wichtige

Kommunikationsschnittstelle zwischen den Pflegekräften und anderen

Abteilungen. Alexandra Peters verantwortet an der Helios St. Anna

Klinik in Duisburg rund 80 pflegerische Kolleginnen und Kollegen.

Der Anteil männlicher Pflegekräfte in deutschen

Krankenhäusern ist in den letzten zehn Jahren kontinuierlich

gestiegen, bleibt jedoch weiterhin bei unter 20 Prozent und variiert

sehr in den verschiedenen Abteilungen. So gibt es etwa eine größere

Anzahl männlicher Pflegekräfte in der Notaufnahme, auf der

Intensivstation oder in der Chirurgie.

Bei den Auszubildenden in

Pflegeberufen zeigt sich jedoch ein deutlicher Trend: Im Jahr 2023

begannen 54.400 Personen eine Pflegeausbildung, davon waren 15.100

Männer, was einem Anteil von etwa 27 Prozent entspricht. Dieser

Anteil ist gegenüber 2020 um rund drei Prozent gestiegen. *

In Deutschland steigt der Anteil von Ärztinnen kontinuierlich

an. Laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung waren im Jahr 2022

erstmals über 50 Prozent der an der vertragsärztlichen Versorgung

teilnehmenden Ärzt:innen und Psychotherapeutinnen Frauen. Die

Verteilung variiert jedoch wie in der Pflege je nach Fachrichtung.

Beispielsweise waren in der Chirurgie nur etwa 22,8 Prozent

der Ärzt:innen weiblich, während ihr Anteil in der Frauenheilkunde

und Geburtshilfe bei 70,9 Prozent lag. Die Frauenquote bei den

Assistenzärzt:innen an den Duisburger Helios Kliniken liegt bei 61

Prozent. Im ärztlichen Dienst allgemein sind rund die Hälfte der

Beschäftigten weiblich. *Quelle: Statistisches Bundesamt

Zeitreise ins Duisburg um 1900: Aufbruch, Krisen und

Neuanfang

Heimatforscher Harald Küst stellt am Sonntag,

9. März, um 15 Uhr bei einer Zeitreise durch die Ausstellung zur

Stadtgeschichte im Kultur- und Stadthistorischen Museum,

Johannes-Corputius-Platz 1, die Stadt Duisburg um das Jahr 1900 vor.

Das Image als Industrie- und Arbeiterstadt prägt das

Selbstverständnis vieler Duisburger.

Während heute die

Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung dominiert,

herrschten in Duisburg um 1900 Industrieboom, Fortschrittsglaube und

wirtschaftliche Dynamik. Politische und gesellschaftliche

Bedingungen veränderten sich, Strukturkrisen trafen Duisburg in der

Folge massiv.

Harald Küst stellt die Themen seiner geführten

Zeitreise „125 Jahre Duisburg: Aufbruch, Krisen und Neuanfang“ in

einen überregionalen Kontext und vergleicht sie mit dem heutigen

Handlungsbedarf. Die Teilnahme ist im Museumseintritt enthalten und

kostet für Erwachsene 4,50 Euro, für Kinder und ermäßigt 2 Euro. Das

gesamte Programm ist unter www.stadtmuseum-duisburg.de abrufbar

Einladung zum

4. Vaskulitis-Tag an der Helios St. Johannes Klinik

Seltene Erkrankungen wie die Vaskulitis eint ein Defizit: Viele

Betroffene und auch Ärztinnen und Ärzte wissen oftmals deutlich zu

wenig darüber, deshalb ist Aufklärung und Information ein

entscheidendes Puzzleteil in der Versorgung.

Um

Patient:innen, Angehörigen und Fachleuten wertvolle Informationen zu

vermitteln, lädt die Helios St. Johannes Klinik am Samstag, 8. März

2025, von 10 bis 14 Uhr gemeinsam mit der Selbsthilfegruppe

Vaskulitis der Rheuma-Liga NRW zum 4. Vaskulitis-Tag nach

Duisburg-Hamborn ein.

Im Rahmen der Veranstaltung können

sich Betroffene und Interessierte, aber auch Ärzt:innen über

aktuelle Forschungsergebnisse, Hilfestellungen bei der Diagnose und

über den Alltag mit Vaskulitis informieren. Zudem gibt es

ausreichend Möglichkeit zu Austausch und Kontaktaufnahme, ob mit

anderen Betroffenen oder den Organisator:innen der

Selbsthilfegruppe. Weitere Informationen zu Programm und

Veranstaltungsort gibt es unter:

Vaskulitistag 2025 - Aktionstag für Betroffene und Interessierte |

Helios St. Johannes Klinik Duisburg

"Ab jetzt

finanziell unabhängig" - Neuerscheinung der Verbraucherzentrale

Frauen arbeiten häufiger Teilzeit, sodass sie schon deshalb

weniger verdienen als Männer. Dafür haben sie bei Care-Arbeit die

Nase vorn: Ob Kinder oder pflegebedürftige Angehörige – die Stelle

für die Betreuung der Familienmitglieder ist meist weiblich besetzt.

Spätestens beim Blick auf die Renteninformation wird

klar: Die gängige Biografie von Frauen endet vielfach in

Altersarmut. Dass das kein unabänderliches Schicksal sein muss,

zeigt der neue Ratgeber „Ab jetzt finanziell unabhängig: Ein

nachhaltiger Finanzplaner für Frauen“ der Verbraucherzentrale.

Das Buch behandelt die Themen:

- Warum Rentenlücken

entstehen und wie der Kassensturz klappt - Welche Stellschrauben für

eine gute Altersvorsorge wichtig sind

- Geldanlage individuell:

Risikoneigung, Anlagehorizont und persönliche Ziele -

Versicherungen: Passende Absicherung in verschiedenen Lebensphasen

- Was bei Trennung und Scheidung in Sachen Finanzen zu regeln

ist - Finanzen in Patchworkfamilien - Erbschaften – nicht immer ein

finanzielles Plus

Ab jetzt finanziell unabhängig: Ein Finanzratgeber für Frauen 1.

Auflage 2025, 208 Seiten, 20,- Euro, als E-Book 15,99 Euro

www.verbraucherzentrale.de/buecher-und-ebooks/frauenfinanzplaner

Winterlaufserie: Buslinien

machen Platz für die Läuferinnen und Läufer

Der

erste Lauf der diesjährigen Winterlaufserie am Samstag, 8. März,

wirkt sich auf den Fahrplan der Buslinien 928, 930, 931 und 942 der

Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) aus. Die Kruppstraße wird

zwischen Kalkweg und Masurenallee gesperrt, die Masurenallee

zwischen Kruppstraße und Wedauer Straße. Daher müssen die Busse von

ihren normalen Linienwegen abweichen. Haltestellen werden verlegt

oder entfallen ganz.

Linien 928 und 942

Die

Haltepunkte „Ausbesserungswerk“ und „Barbarasee“ der Linie 928 sowie

„Elbinger Straße“ und „Ausbesserungswerk“ der Linie 942 müssen von

14.30 bis 17 Uhr entfallen. Die Haltestelle „Kiesendahl“ wird für

beide Fahrtrichtungen in den Kalkweg zu der Haltestelle „Kiesendahl“

der Linie 934 verlegt. Die DVG bittet die Fahrgäste die Haltestellen

„Kiesendahl“ und „Wedau Bahnhof“ zu nutzen.

Linien 930 und

931

Die Haltestellen „Wildstraße“, „Sportpark“, „Bertaallee“,

und „Regattabahn“ können in der Zeit von 13 bis 15.45 Uhr nicht

angefahren werden. Die DVG bittet die Fahrgäste die Haltestellen

„Koloniestraße“ und „MSV Arena“ zu nutzen oder auf die Linie 928

auszuweichen.

Drei neue DHL Paketshops in

Duisburg eröffnet

Die DHL hat in dieser Woche drei

neue Paketshops in Duisburg eröffnet. Hamborn: Kiosk Bulut,

Jägerstraße 14, Öffnungszeiten: montags bis freitags von 07:00 bis

24:00 Uhr, samstags von 00:00 bis 02:00 Uhr und von 07:00 Uhr bis

24:00 Uhr, und sonntags von 08:00 Uhr bis 24:00 Uhr.

Hochemmerich: Amogam Shop, Atroper Straße 23, Öffnungszeiten:

montags bis freitags jeweils von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr und von

15:00 bis 19:00 Uhr, sonntags von 10:00 bis 16:00 Uhr.

Altstadt: Münzstraße 28, Öffnungszeiten: montags bis donnerstags

jeweils von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, freitags und samstags von 08:00

bis 24:00 Uhr, sonntags von 09:00 bis 22:00 Uhr.

Fotoausstellung zur Folk- und Weltmusikreihe

„Spelunken-Spektakel“ in Ruhrort - 15 Jahre Kulturarbeit im

Stadtteil

Das Kreativquartier Ruhrort blickt in diesem Jahr unter dem

Motto „anderthalb.dekaden“ auf 15 Jahre Kulturarbeit im Stadtteil

zurück. Startpunkt war das Kulturhauptstadtjahr 2010, in dem Ruhrort

als „Hafen der Kulturhauptstadt“ Akzente setze. Daraus entwickelte

sich eine engagierte Szene, die nach dem Motto, „das

Kulturhauptstadtjahr kann ja nicht alles gewesen sein“, weitere

vielfältige kulturelle Aktivitäten organisierte.

Eine davon ist die Folk- und

Weltmusikreihe „Spelunken-Spektakel“, die seit 2017 Konzerte aus

dieser Musiksparte in den Kneipen und Kultureinrichtungen in Ruhrort

veranstaltet. Diesem „Spelunken-Spektakel“ ist nun eine

Fotoausstellung vom 9. bis 21. März 2025 im „Das Plus am Neumarkt“,

Neumarkt 19, 47119 Duisburg gewidmet.

Vielfältiges

Rahmenprogramm

Die Ausstellungseröffnung/Vernissage am

Sonntag, 9. März 2025, Beginn 11:00 Uhr, wird von Holger Technau und

weiteren Musikern der Gruppe „Singadjo“ gestaltet. Die Singadjos

verquicken virtuos viele unterschiedliche Stilrichtungen, ob Gipsy,

Rumba, Rembetiko, Mariachi, Balkan, Latin, Chanson usw.

Daher ist für ihre Musik „Folk“ im Sinne von „Weltmusik“ der einzig

richtige Sammelbegriff. Die Singadjos waren 2017 am ersten Konzert

des Spelunken-Spektakels beteiligt und sind der Reihe seit dem

freundschaftlich verbunden.

Am Freitag, 14. März 2025,

Beginn 19:30 Uhr im Ausstellungslokal wird die Gruppe „Schlagsaite“

ein Spelunken-Spektakel Konzert gestalten.

Virtuoser Folk trifft hier auf leidenschaftliche Polkarhythmik,

moderne Chansons werden mit Balkan und Gypsy-Swing Elementen

versetzt und verträumte Akustik-Balladen stehen neben

gesellschaftskritischen Stücken in der Tradition deutscher

Liedermacher. Kurz: Das ist Weltmusik in deutscher Sprache.

Ihr

neuestes Album „Fantasie von Übermorgen“ mit Gedichtvertonungen von

Erich Kästner, wurde gerade für den Preis der deutschen

Schallplattenkritik nominiert.

Und zum guten

Ausstellungschluss/Finissage am Freitag, 21.März 2025, Beginn 19:00

Uhr, wird das Duo „Im Taxi rauchen“ den musikalischen Schlusspunkt

setzen.„Im Taxi rauchen“ steht dafür, etwas tun zu dürfen, was man

einfach mal braucht und das zu teilen, mit denen die es wollen. Die

Songwriterpunks Thore und Maurice machen Indie-Alternative-Rock mit

deutschen Texten, die aus ihren Herzen plaudern, nuanciert bis

plakativ, gut gefühlt bis schlecht gelaunt.

Öffnungszeiten: Zu den Veranstaltungen im „Das Plus am Neumarkt“

sowie Dienstag + Donnerstag 10:00 - 13:00 Uhr und Freitag 10:00 -

13.00 und 14:00 - 18:00 Uhr. Eintritt frei. Zu den Veranstaltungen

wird um Spenden gebeten.

Ein Projekt im Rahmen von

Kreativ.Quartiere, gefördert vom Ministerium für Kultur und

Wissenschaft des Landes NRW und umgesetzt von ecce - european centre

for creative economy

Konzert in der Marienkirche: Ravel zum

150. Geburtstag

Dem vor 150 Jahren geborenen Maurice

Ravel widmet sich das Konzert am Sonntag, 9. März um 17 Uhr in der

Marienkirche, Josef-Kiefer-Straße 10, mit Kammermusik. Im

Mittelpunkt steht das Klaviertrio, das Ravel unter dem Eindruck des

Kriegsausbruchs 1914 komponierte.

In einem Brief erzählt er

auch von einem Besuch der Gießerei in Hamborn, die ihn nachdrücklich

zu seiner Musik inspiriert hat: „Überall ein roter, düsterer,

brennender Himmel. Wie musikalisch dies alles ist. Ich habe die

feste Absicht, das zu verwenden.“ Dieser unbekannten Verbindung von

Ruhrgebiet und Ravels Musik spüren Tonio Schibel, Violine, Mathieu

Jocqué, Violoncello, und Catherine Klipfel, Klavier, nach.

Neben

dem Klaviertrio sind auch die Violinsonate und ein Sonatensatz für

Cello und Klavier zu hören. Der Eintritt zu dem einstündigen Konzert

beträgt 18 Euro.

Schwofen im Gemeinde-Café Dreivierteltakt in Wanheimerort

Die Evangelische Rheingemeinde Duisburg öffnet zum

Monatsausklang das „Café Dreivierteltakt“, bei dem Seniorinnen und

Senioren zu Kaffee, Tee und Kuchen zusammenkommen, die Begleit-Musik

genießen, dazu schunkeln und sogar tanzen. Für den guten Ton sorgt

Frank Rohde, der zu seinem Spiel an der elektronischen Orgel auch

singt.

Es gibt dabei nicht nur Klänge im

Dreivierteltakt, doch alle Lieder haben Rhythmus und sind vielen

bekannt. Das nächste gesellig-musikalische Treffen im Beratungs- und

Begegnungszentrum (BBZ) Wanheimerort, Paul-Gerhardt-Straße 1, ist am

Samstag, 8. März 2025 um 15 Uhr. Bei sieben Euro Eintritt sind

Kaffee und Kuchen inbegriffen; Anmeldungen sind bei Maria Hönes

telefonisch möglich (Tel.: 0203 770134).

Zum

internationalen Frauentag

Frauen in

Parlamenten in Deutschland nach wie vor unterrepräsentiert

• Frauenanteil im Deutschen Bundestag sinkt nach der Wahl um 2,4

Prozentpunkte auf 32,4 %; geringerer Anteil als in vielen

europäischen Staaten

• Auf Bundes- und Landesebene kaum

Veränderung gegenüber 2008

• Frauenanteil auf kommunaler Ebene

mit 30,5 % am niedrigsten

Frauen sind in Parlamenten in

Deutschland nach wie vor unterrepräsentiert. Im neu gewählten 21.

Deutschen Bundestag beträgt der Frauenanteil 32,4 %. Auch in den

Länderparlamenten (33,2 %) sowie auf kommunaler Ebene (30,5 %) lag

der Frauenanteil zuletzt knapp unter einem Drittel, wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.

Im Bundestag

war der Frauenanteil 2,4 Prozentpunkte geringer als zu Beginn der

letzten Legislaturperiode, als der Frauenanteil bei 34,8 % lag. Im

Vergleich zu 2008, als die Ergebnisse erstmals im

Gleichstellungsatlas des Bundesministeriums für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend veröffentlicht wurden, hat sich der Anteil der

Frauen im Bundestag kaum verändert.

Damals waren 31,8 %

der Abgeordneten Frauen. Einen Einfluss auf den Frauenanteil im

Parlament hat unter anderem, ob Parteien mit einer verankerten

Frauenquote stärker vertreten sind oder nicht. Zur Einordnung: Von

der erwachsenen Bevölkerung mit deutscher Staatsbürgerschaft waren

zuletzt 51,7 % Frauen.

Das weltweite

Ranking der Interparlamentarischen Union (IPU), das auch

Veränderungen zwischen zwei Wahlen etwa durch Nachrückende

berücksichtigt, liegt aktuell zum Stichtag 1. Februar 2025 vor. Dort

ist Deutschland noch mit einem Frauenanteil von 35,7 % für

den 20. Deutschen Bundestag auf Platz 44 verzeichnet.

Mit dem neuen Anteil von 32,4 % dürfte

Deutschland am Ende des vorderen Drittels der mehr als 180 erfassten

Staaten zu finden sein. In vielen europäischen Staaten sind anteilig

mehr Frauen in den Parlamenten vertreten als hierzulande,

beispielsweise in allen skandinavischen Staaten (jeweils mehr als

43 %), in Spanien (44,3 %), dem Vereinigten Königreich (40,5 %),

Belgien und den Niederlanden (je 39,3 %), Frankreich (36,2 %) und

Österreich (36,1 %).

Mit einem Frauenanteil von 63,8 %

ist das ostafrikanische Land Ruanda aktuell weltweiter

Spitzenreiter. Daneben gehören nur noch Kuba (55,7 %), Nicaragua

(55,0 %) und Mexiko (50,2 %) zu den Ländern, in deren Parlamenten

Frauen derzeit ebenfalls in der Überzahl sind. Geschlechterparität

herrscht in den Parlamenten von Andorra und den Vereinigten

Arabischen Emiraten.

Frauenanteil im Bayerischen

Landtag am niedrigsten

In den Parlamenten der Bundesländer

haben Frauen nach den Wahlen zur Hamburger Bürgerschaft im

Durchschnitt ein knappes Drittel (33,2 %) der Abgeordneten gestellt.

Damit stieg der Anteil gegenüber dem Vorjahr leicht an (2024:

32,9 %) – ein Ergebnis der Wahl in Hamburg, wo in der Bürgerschaft

nun anteilig mehr Frauen vertreten sind als zuvor.

Längerfristig hat sich in Bezug auf die Repräsentanz von Frauen in

Länderparlamenten wenig getan: Im Jahr 2008 lag ihr Anteil ebenfalls

bei knapp einem Drittel (32,3 %). Gezählt wurden jeweils die bei der

letzten Wahl gewählten Vertreterinnen; Nachrückende wurden nicht

berücksichtigt. Im Vergleich der Bundesländer ist der Frauenanteil

im Bayerischen Landtag mit knapp einem Viertel (24,6 %) am

niedrigsten, gefolgt von Sachsen mit 27,5 % und Sachsen-Anhalt mit

27,8 %.

Einem paritätischen Geschlechterverhältnis am

nächsten war Hamburg mit einem Frauenanteil von 48,8 %, darauf

folgten Bremen mit 42,5 % sowie Schleswig-Holstein und Berlin mit

jeweils 37,7 %. In den einzelnen Länderparlamenten waren die

Schwankungen bezüglich des Geschlechterverhältnisses deutlich größer

als auf Bundesebene. So gab es in Brandenburg, wo aktuell 28,4 % der

Landtagsabgeordneten Frauen sind, den mit knapp 13 Prozentpunkten

stärksten Rückgang im Vergleich zu 2008. Damals hatte der

Frauenanteil noch 40,9 % betragen.

In Hamburg stieg der

Frauenanteil im selben Zeitraum um knapp 16 Prozentpunkte von 33,1 %

auf 48,8 %. Frauenanteil auf kommunaler Ebene gegenüber 2008

gestiegen Der Frauenanteil in den Kreistagen der Landkreise sowie

in den Stadträten der Stadtkreise und der kreisfreien Städte war im

Jahr 2024 mit 30,5 % noch einmal niedriger als auf Bundes- und

Länderebene.

Gegenüber dem Vorjahr gab es damit kaum

eine Veränderung (2023: 30,3 %), längerfristig ist der Anteil jedoch

gestiegen: 2008 war in kommunalen Vertretungen nur gut ein Viertel

(25,6 %) weiblich. Besonders selten waren Frauen zuletzt in den

kommunalen Vertretungen in Sachsen (22,0 %), Sachsen-Anhalt (22,8 %)

und Baden-Württemberg (24,6 %). Besonders häufig vertreten waren sie

in den Stadtstaaten Bremen (42,5 %), Hamburg (Stand 2020: 42,0 %)

und Berlin (41,1 %) sowie in Hessen (38,7 %).

Vor 10 Jahren in der BZ: Bei 13 % der Paare ist die

Frau die Hauptverdienerin

Im Jahr 2013

verdiente bei 13 % der Paare in Deutschland die Frau mehr

als ihr Ehe- oder Lebenspartner. Das teilt das

Statistische Bundesamt anlässlich des Internationalen

Frauentags am 8. März 2015 mit. Bei 10 % der Paare hatten

die Partner ein ähnlich hohes Einkommen.

Ganz überwiegend

(77 %) erzielte jedoch der Mann das höchste Einkommen im

Haushalt. Das zeigen die Ergebnisse des Mikrozensus, der

größten jährlichen Haushaltsbefragung in Deutschland. Im

Jahr 2003 hatte bei 11 % der Paare die Frau das höhere

Einkommen bezogen.

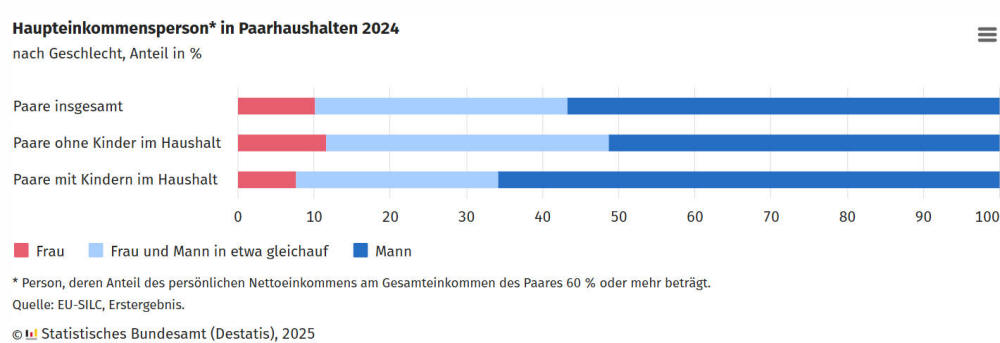

Aktuell: Bei 10,3 % der Paare ist die Frau die

Haupteinkommensperson

Bei 56,6 % der Paare im Jahr 2024

hat der Mann ein höheres Einkommen als die Frau, bei 33,1 % liegen

beide in etwa gleichauf

In den meisten Paarhaushalten in

Deutschland steuern nach wie vor Männer einen größeren Teil zum

Einkommen bei als Frauen. Lediglich in jedem zehnten Paarhaushalt

(10,3 %) hatte die Frau ein höheres Nettoeinkommen als ihr Ehe- oder

Lebenspartner.

Das teilt das Statistische Bundesamt

(Destatis) zum Internationalen Frauentag am 8. März

anhand von Erstergebnissen der Erhebung zu Einkommen und

Lebensbedingungen (EU-SILC) 2024 mit. Bei 56,6 % der Paare war es

umgekehrt und der Mann die Haupteinkommensperson.

In 33,1 %

der Fälle lagen Frau und Mann beim Einkommen in etwa gleichauf. Als

Haupteinkommensperson gilt diejenige Person, deren Anteil des

persönlichen Nettoeinkommens am Gesamteinkommen des Paares 60 % oder

mehr beträgt.

Ohne Kinder im Haushalt

fallen die Unterschiede etwas geringer aus – mit Kindern noch

stärker Bei Paaren ohne Kinder im Haushalt fällt das Ungleichgewicht

zwischen Frauen und Männern als Haupteinkommenspersonen etwas

weniger stark, aber immer noch deutlich aus.

In 11,8 %

der Paarhaushalte ohne Kinder hatte die Frau das höhere Einkommen

und in 51,1 % der Mann. Bei 37,1 % der Paare ohne Kinder im Haushalt

hatten beide ein in etwa gleich hohes Einkommen. In Paarfamilien

mit Kindern sind Frauen noch seltener die Haupteinkommensperson. So

hatte die Frau bei Paaren mit Kindern im Haushalt in nur 7,8 % der

Fälle das höhere Einkommen.

Mit einem Anteil von 65,7 %

war dagegen ganz überwiegend der Mann die Haupteinkommensperson. In

26,5 % der Paarhaushalte mit Kindern hatten Frau und Mann ein

ähnlich hohes Einkommen. Ein Grund für die größeren

Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern bei Paaren mit

Kindern: Mütter arbeiten häufiger in Teilzeit als

Frauen ohne Kinder.

Bei Männern ist es umgekehrt: Väter

arbeiten seltener in Teilzeit als Männer ohne Kinder.

Haupteinkommensperson* in Paarhaushalten 2024 nach Geschlecht,

Anteil in % * Person, deren Anteil des persönlichen Nettoeinkommens

am Gesamteinkommen des Paares 60 % oder mehr beträgt. Quelle:

EU-SILC, Erstergebnis.

Anteil der Frauen mit höherem Einkommen stagniert, Anteil der

Paare mit in etwa gleich hohen Einkommen gestiegen Insgesamt hat

sich das Geschlechterverhältnis mit Blick auf die

Einkommensverteilung in den letzten Jahren kaum verändert.

Der Anteil der Frauen als Haupteinkommensperson liegt seit 2021

(10,5 %) auf einem ähnlichen Niveau. Leicht zurückgegangen ist im

selben Zeitraum der Anteil der männlichen Haupteinkommenspersonen:

von 58,8 % im Jahr 2021 auf 56,6 % im Jahr 2024.

Zugenommen

hat entsprechend der Anteil der Paare, bei denen beide in etwa

gleich viel Einkommen haben. 2021 traf das auf 30,7 % aller

Paarhaushalte zu, 2024 hatten in 33,1 % der Fälle beide Partner ein

ähnliches Einkommen.

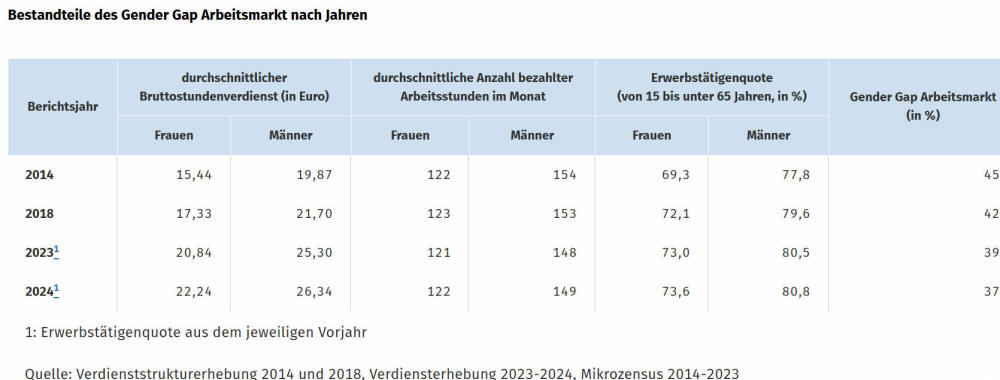

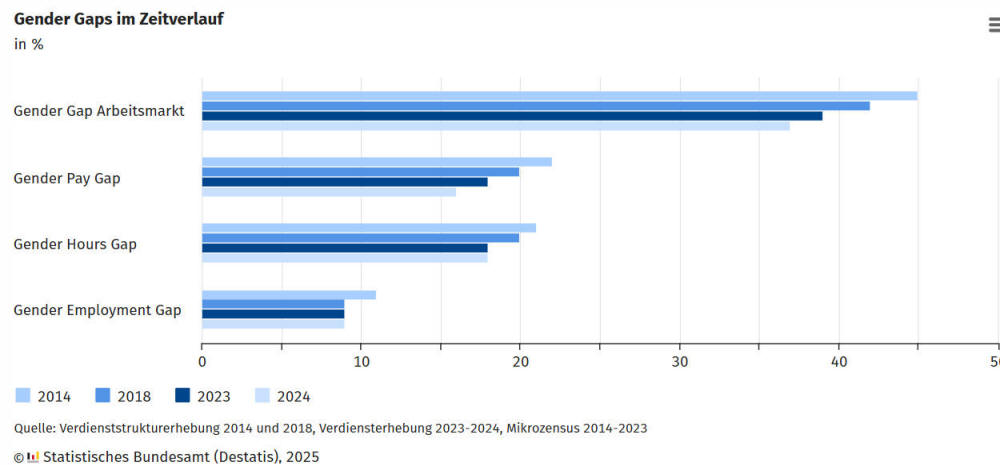

Gender Gap Arbeitsmarkt sinkt

2024 auf 37 %

• 2023 lag der Gender Gap Arbeitsmarkt

bei 39 %

• Der Indikator berücksichtigt Unterschiede in

Bruttostundenverdiensten, Arbeitszeit und Erwerbsbeteiligung von

Frauen und Männern

• Rückgang des unbereinigten Gender Pay Gaps

von 18 % auf 16 %

• Gender Hours Gap und Gender Employment Gap

unverändert bei 18 % beziehungsweise 9 %

Der Gender Pay Gap

gilt als der zentrale Indikator für Verdienstungleichheit zwischen

Frauen und Männern. Da sich Verdienstungleichheit jedoch nicht nur

auf Bruttostundenverdienste begrenzt, berechnet das Statistische

Bundesamt mit dem Gender Gap Arbeitsmarkt einen Indikator für

erweiterte Verdienstungleichheit.

Dieser betrachtet

neben der Verdienstlücke pro Stunde (Gender Pay Gap) zusätzlich die

Unterschiede in der bezahlten monatlichen Arbeitszeit (Gender Hours

Gap) und in der Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern (Gender

Employment Gap). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

anlässlich des Equal Pay Day am 7. März 2025 mitteilt, lag der

Gender Gap Arbeitsmarkt im Jahr 2024 bei 37 % und damit 2

Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr.

Hauptursachen für

erweiterte Verdienstungleichheit sind weiterhin geringere

Stundenverdienste und Arbeitszeiten von Frauen Ausschlaggebend für

den Rückgang des Gender Gap Arbeitsmarkt war der Rückgang des

unbereinigten Gender Pay Gaps. Dieser sank

2024 im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozentpunkte auf 16 %. Das

heißt Frauen verdienten 16 % weniger pro Stunde als Männer.

Der Rückgang ist vor allem auf gestiegene Bruttomonatsverdienste

(ohne Sonderzahlungen) von Frauen zurückzuführen. Im Jahr 2024

erhöhten sich die Bruttomonatsverdienste der Frauen gegenüber 2023

um rund 8 %. Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst von Männern

stieg dagegen nur um 5 %. Eine wesentliche Ursache für die

Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern ist die höhere

Teilzeitquote von Frauen.

Während Männer 2024 im Monat

149 Stunden einer bezahlten Arbeit nachgingen, waren es bei Frauen

nur 122 Stunden. Damit brachten Frauen wie im Vorjahr 18 % weniger

Zeit für bezahlte Arbeit auf als Männer (Gender

Hours Gap). Auch in der Erwerbsbeteiligung gibt es Unterschiede

zwischen den Geschlechtern.

Aktuelle Zahlen zur

Erwerbstätigkeit aus dem Jahr 2023 zeigen, dass 73,6 % aller Frauen

einer bezahlten Arbeit nachgingen. Bei den Männern waren es 80,8 %.

Damit lag der Gender

Employment Gap wie bereits im Vorjahr bei 9 %. Aus den drei

genannten Gender Gaps wird der Gender Gap Arbeitsmarkt berechnet.

Je höher der Gender Gap Arbeitsmarkt, desto stärker ist die

Verdienstungleichheit auf dem Arbeitsmarkt ausgeprägt.

Besonders im Zeitverlauf und im Vergleich zwischen Regionen

ermöglicht der Gender Gap Arbeitsmarkt interessante Einblicke in die

verschiedenen Ursachen und Entwicklungen von Verdienstungleichheit.

Gender Gap Arbeitsmarkt im langfristigen Vergleich rückläufig In den

letzten zehn Jahren sank der Gender Gap Arbeitsmarkt um 8

Prozentpunkte. Im Jahr 2014 hatte er noch bei 45 % gelegen.

Wie auch 2024 waren die Hauptursachen die geringeren

Stundenverdienste (Gender Pay Gap 2014: 22 %) und Arbeitszeiten von

Frauen (Gender Hours Gap 2014: 21 %). In den letzten zehn Jahren

näherten sich jedoch die Verdienst- und Beschäftigungssituationen

von Frauen und Männern an.

Vor allem die Bruttostundenverdienste der Frauen stiegen seit

2014 stärker als die der Männer. Das führte zu einem Rückgang des

Gender Pay Gap um 6 Prozentpunkte von 22 % im Jahr 2014 auf 16 % im

Jahr 2024. Gleichzeitig verringerte sich auch der Gender Hours

Gap um 3 Prozentpunkte, von 21 % auf 18 %. Grund dafür war ein

Rückgang der Arbeitsstunden bei den Männern von 154 im Jahr 2014 auf

149 im Jahr 2024.

Bei den Frauen blieben die bezahlten

Stunden mit 122 in den letzten zehn Jahren nahezu konstant. Die

Erwerbsbeteiligung von Frauen stieg dagegen stärker als die der

Männer. Im Jahr 2014 waren 69,3 % aller Frauen im Alter zwischen 15

und 64 Jahren erwerbstätig, 2023 waren es 73,6 %. Bei den Männern

stieg die Erwerbstätigenquote nur um 3 Prozentpunkte.

Der Gender Employment Gap sank damit von 11 % auf 9 %. Gender

Gap Simulator verdeutlicht verschiedene Ursachen von

Verdienstungleichheit Der Gender

Gap Simulator zeigt verschiedene Ursachen von

Verdienstungleichheit anhand von simulierten Szenarien. Dabei können

Nutzende verschiedene Komponenten auf dem Arbeitsmarkt verändern und

die damit verbundenen Auswirkungen auf Verdienstungleichheit

beobachten. Neben dem Gender Pay Gap stehen hier insbesondere die

Themen Arbeitszeit und Erwerbsbeteiligung im Fokus.